Пройти тестирование по этим заданиям

Вернуться к каталогу заданий

Версия для печати и копирования в MS Word

1

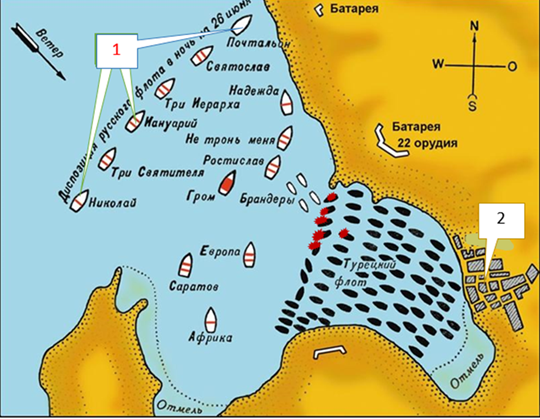

Рассмотрите схему и выполните задание.

Напишите название события, изображённого на карте.

1

Рассмотрите схему и выполните задание.

Напишите название города, защищая который погиб адмирал Нахимов.

2

Рассмотрите схему и выполните задание.

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите название моря, которое пропущено в этом тексте.

«Вице-адмирал П. С. Нахимов (84-пушечные линейные корабли «Императрица Мария», «Чесма» и «Ростислав») был послан морским министром князем Меншиковым к берегам Анатолии: были сведения, что турки в Синопе готовят силы для высадки десанта у Сухума и Поти. Русский флот пересёк ___________ море, и, подойдя к Синопу 11 (23) ноября, П. С. Нахимов обнаружил в бухте отряд турецких кораблей под защитой 6 береговых батарей. Он решился блокировать порт, чтобы с прибытием из Севастополя подкреплений атаковать неприятеля».

3

Рассмотрите схему и выполните задание.

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Участником войны был адмирал Ф. Ф. Ушаков.

2) Война завершилась подписанием Парижского мирного договора.

3) Соперниками России в войне были Франция и Австрия.

4) После войны в России наступила эпоха реформ.

5) Россия получила право контроля над проливом Босфор.

6) Во время войны в России произошла смена императоров.

4

Рассмотрите схему и выполните задание.

Напишите цифру, которой обозначено место последнего сражения парусных флотов.

2

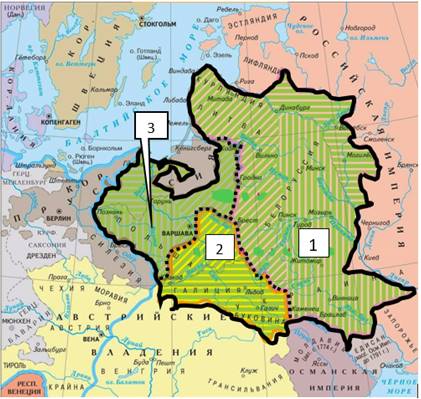

Рассмотрите схему и выполните задание.

Напишите имя императора, правившего в той стране, которая была основным противником России в военных действиях, обозначенных на карте.

1

Рассмотрите схему и выполните задание.

Напишите название населенного пункта, где состоялось последнее сражение этого императора.

2

Рассмотрите схему и выполните задание.

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите название государства, которое пропущено в этом тексте.

«После победы в Отечественной войне, русская армия перешла западную границу и очистила от французских войск герцогство Варшавское, затем _________ и другие европейские страны. В результате войн шестой коалиции, армия неприятеля была разбита, Париж был занят союзниками.»

3

Рассмотрите схему и выполните задание.

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Изображённые на карте события происходили в первой четверти XIX в.

2) В это время в России правил император Николай I.

3) Россия победоносно завершила войну, события которой обозначены на карте.

4) По окончании военных действий в Вене собрался конгресс европейских монархов.

5) В честь победы в этой войне в Петербурге был возведён Исаакиевский собор.

6) События обозначенных на карте военных действий отражены в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

4

Рассмотрите схему и выполните задание.

Напишите название сражения, которое обозначено под цифрой «1».

3

Рассмотрите схему и выполните задание.

Напишите имя полководца, осуществившего вторжение войск на территорию России, обозначенное на схеме стрелками.

1

Рассмотрите схему и выполните задание.

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».

2

Рассмотрите схему и выполните задание.

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите название государства, которое пропущено в этом тексте.

«12 (24) июня 1812 года «Великая армия» Наполеона перешла реку Неман — западную границу Российской империи. Вторжение происходило преимущественно через территорию Пруссии и герцогства ____________. Через четыре дня французские войска заняли г. Вильно. Русская армия начала отступление, избегая крупного сражения.»

3

Рассмотрите схему и выполните задание.

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) 4 августа сразу же после вручения ноты с объявлением войны начались боевые действия против России.

2) Вторжение Великой армии в пределы Российской империи началось с переправы по наведённым мостам через пограничный Неман.

3) План неприятеля разгромить рассредоточенные русские войска поодиночке был успешно осуществлен.

4) Одним из главных событий, обозначенных на схеме, было генеральное сражение, исход которого и та, и другая сторона сразу же объявили как свою победу и празднуют до сих пор, имея на то основания.

5) Военные действия, обозначенные на схеме стрелками, продолжались около двух лет.

6) В результате событий, обозначенных на схеме, армия вторжения заняла Москву без боя.

4

Рассмотрите схему и выполните задание.

Напишите цифру, которой обозначено место, где в период данного вторжения русская армия расположилась в укреплённом лагере, получив отдых и возможность пополнить материальную часть и живую силу.

4

Рассмотрите схему и выполните задание.

Напишите имя полководца, вторжение войск которого в Россию показано на схеме.

1

Рассмотрите схему и выполните задание.

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».

2

Рассмотрите схему и выполните задание.

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите название города, которое пропущено в этом тексте.

«Летом 1812 года армия французского императора Наполеона двигалась от Немана к Москве. Бородинское сражение в конце августа не выявило победителя, хотя поле боя осталось за французами. Датой проведения военного совета в деревне ___________ стало 1 сентября 1812 года. Армия расположилась чуть западнее Москвы, такую позицию выбрал генерал Леонтий Беннигсен. Главнокомандующий Михаил Кутузов пришел к выводу, что есть два варианта действий: сдать город и дать бой армии Наполеона прямо на улицах Москвы. В деревне __________, в избе крестьянина Михаила Фролова, был созван совет, на котором решали вопрос о дальнейших действиях.»

3

Рассмотрите схему и выполните задание.

Какие суждения, относящиеся к событиям, связанным со схемой, являются верными? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) С начала изображённых на карте военных действий русские войска преследовали вторгшегося неприятеля.

2) В ходе данной войны русские войска возглавил М. И. Кутузов.

3) Самое кровопролитное сражение этой войны произошло под Вязьмой.

4) В ходе событий, указанных на схеме, в России развернулась народная война против неприятеля.

5) Указанные на схеме военные действия длились больше года.

6) Вторгшаяся в Россию неприятельская армия получила в истории название «Великая армия».

4

Рассмотрите схему и выполните задание.

Напишите цифру, обозначающую населённый пункт, в котором русские войска встали лагерем после оставления Москвы.

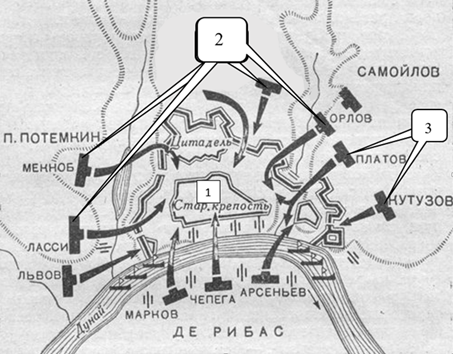

5

Напишите имя и порядковый номер или официальное прозвание монарха, в чьё правление шла война, события которой обозначены на данной схеме.

1

Напишите фамилию русского полководца, под командованием которого была взята штурмом хорошо укреплённая крепость, обозначенная на схеме цифрой «2».

2

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите название города, которое пропущено в этом тексте.

«10 июля 2-я русская армия фельдмаршала Румянцева перешла Днестр возле _________, Могилёва и Кислицы. Корпус Салтыкова был оставлен под ___________, а главные силы двинулись через Бельцы к Яссам. Вокруг города были заложены 3 австрийские и 2 русские артиллерийские батареи. Сильный огонь русской артиллерии несколько раз поджигал город, в ночь на 13 июля огонь русской артиллерии уничтожил турецкий арсенал и хлебные склады. Австрийский командующий предложил туркам капитуляцию, но те тянули время надеясь на деблокаду извне. Турецкие войска сделали попытку прорваться через Яссы для деблокады __________, но были отбиты. Отход деблокирующих турецких войск на юг привёл к капитуляции крепости _____________ в сентябре. 18 сентября город был занят русскими и австрийскими войсками.»

3

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Город, обозначенный на схеме цифрой «3», стал базой русского Черноморского флота.

2) Следствием данной войны стала потеря Россией территорий, обозначенных на схеме вертикальной штриховкой.

3) Участниками войны, события которой изображены на данной схеме, были В. А. Корнилов и П. С. Нахимов.

4) Мирный договор, завершивший войну, события которой обозначены на данной схеме, был подписан в городе, отмеченном цифрой «4».

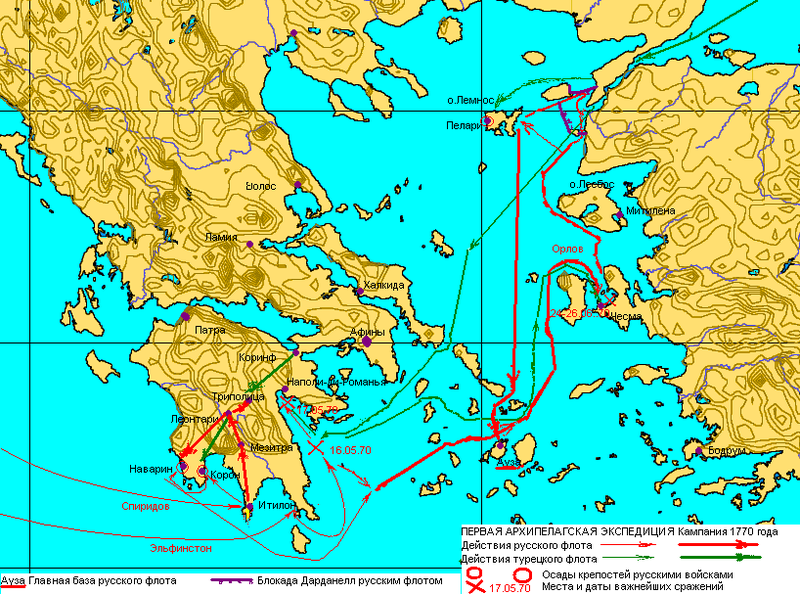

5) Одним из главных событий войны, ход которой изображён на данной схеме, было Чесменское морское сражение.

6) Русским флотом в сражении, которое произошло у мыса, обозначенного на схеме цифрой «1», командовал Ф. Ф. Ушаков.

4

Напишите название государства, которое было основным противником России в войне, события которой изображены на данной схеме.

Пройти тестирование по этим заданиям

Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны.

- Цифрой «5» на схеме обозначен пролив Дарданеллы.

- Место Чесменского сражения обозначено цифрой «3».

- В городе, обозначенном на схеме цифрой «1», был подписан договор, который подвёл итоги Русско-турецкой войны, известной как Чигиринские походы.

- Современником событий был адмирал П. С. Нахимов.

- По итогам войны Крымский полуостров вошёл в состав России.

- Укреплённый пункт (рубеж), показанный на схеме цифрой «2», называется Перекоп.

Рассмотрим каждое из представленных в задании суждений. Цифрой 5 на схеме обозначен пролив Босфор. Чесменское сражение состоялось в Эгейском море в 1770 году. Второе суждение верное. Чигиринские походы происходили в XVII веке. Мирный договор был подписан в городе Бахчисарае, обозначенным на карте под номером 1. П.С. Нахимов участвовал в Крымской войне 1853-1856 гг. Крымский полуостров вошел в состав России в 1783 году. И под номером 2 на карте изображен Перекоп, отделяющий Крымский полуостров от материковой части. Таким образом, правильный ответ 236.

Ответ: 236

В статье собраны все карты/схемы, относящиеся к периоду с древнейших времен до XVI в., из открытого банка заданий ФИПИ (с пропусками) + оригиналы карт (без пропусков), а также короткие описания к картам, которые помогут подготовиться к заданиям 8-11 ЕГЭ по истории.

Сын княгини Ольги Святослав (964 — 972) вошел в историю как доблестный воин и полководец: годы правления провел в походах и сражениях. В 964 — 969 гг. походы князя были направлены в основном на восток (побеждены были вятичи, Волжская Булгария и Хазария). В 968 — 971 гг. Святослав предпринял несколько походов на юг — в Дунайскую Болгарию. Он хотел перенести столицу на Дунай. В 971 г. в поход против Святослава двинулся византийский император Иоанн Цимисхий. После ожесточенных сражений Святослав был вынужден заключить мир с греками с обязательством уйти из Болгарии (договор бы заключен в Константинополе — цифра 2). На обратном пути в Киев в 972 г. на днепровских порогах его убили печенеги (место обозначено цифрой 3).

Владимир Святославич — великий киевский князь, при котором произошло крещение Руси. Владимир возглавил поход в Волжскую Булгарию, одержал победу и заключил мир на выгодных для Руси условиях. При Владимире произошло первое столкновение Руси с Польшей (в 981 г. князь присоединил к Руси захваченные поляками города Червень и Перемышль, еще более расширив территорию государства).

Русские земли страдали от набегов печенегов, поэтому на южных границах Владимир приказал возвести 4 оборонительных рубежа, что сделало невозможным внезапное нападение печенегов.

Ярослав Мудрый (походы обозначены цифрой 6) — великий киевский князь, сын Владимира Святославича. Политика Ярослава была направлена на укрепление Руси: время его княжения (1019 — 1054) стало эпохой расцвета Древнерусского государства. Ярослав продолжил политику отца и деда (Владимира и Святослава): укреплял южные рубежи Руси, строил города-крепости. В 1030 г. разбил печенегов, которые после этого перестали совершать набеги на Русь. Ярослав расширил территорию государства, утвердил свою власть на западных берегах Чудского озера (построил там город Юрьев). В 1043 г. произошло последнее столкновение Руси с Византийской империей. В 1046 г. Византия и Русь заключили мирный договор (был скреплен браком сына Ярослава Всеволода и дочери византийского императора).

Куликовская битва (8 сентября 1380 г.) — крупное сражение между объединённым русским войском во главе с Великим князем Владимирским и князем московским Дмитрием Ивановичем и войском правителя части Золотой Орды Мамая, состоявшееся в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго-восток Тульской области).

Полком, обозначенным на схеме цифрой 1, командовал Владимир Андреевич Серпуховской.

Тверь (1485 г.), Новгород (1478 г.) на карте номера 1 и 2 — вошли в состав единого Русского государства при Иване III (Иване Великом). Псков (1510 г.), Смоленск (1514 г.), Чернигов (1503 г.) (города под номерами 3, 4, 5) вошли в состав единого Русского государства в XVIв. Русское государство достигло границ, обозначенных на схеме жирной чертой во времена Василия III

https://ria.ru/20210707/chesmen-1740103760.html

Пять фактов о Чесменском сражении: уникальная победа России на море

Пять фактов о Чесменском сражении: уникальная победа России на море — РИА Новости, 07.07.2021

Пять фактов о Чесменском сражении: уникальная победа России на море

Ход Чесменского сражения заучивают школьники для ЕГЭ, изучают студенты, о его деталях уже больше 250 лет спорят профессиональные историки. Редакция проекта… РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:04

2021-07-07T10:04

2021-07-07T10:04

морская держава

италия

петр i

анна иоанновна (императрица)

кронштадт

дарданеллы

россия

морская держава

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740093679_0:932:2001:2057_1920x0_80_0_0_e8f25c885dab1cd208c7bbadd1828156.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ход Чесменского сражения заучивают школьники для ЕГЭ, изучают студенты, о его деталях уже больше 250 лет спорят профессиональные историки. Редакция проекта «Морская держава» не могла пройти мимо такой знаменательной даты – Дня воинской славы России. Вместе с историком Сергеем Минаевым разбираем основные факты и последствия битвы.История противостояния Российской и Османской империй насчитывает несколько столетий, в ней были и славные, и печальные страницы для обеих держав. Так, династия Романовых при Анне Иоанновне усвоила, что сражение с турками без поддержки с моря обречено на провал.»Когда в 1768 году наша страна оказалась в состоянии очередной войны с Османской империей, сама идея отправки флота в Средиземное море могла показаться дикой – хотя бы потому, что даже Петр I так не делал. Но при всей своей несбыточности именно эта идея могла принести победу в войне», – рассказал Минаев.Первый дальний переходПетр I, создав российский военно-морской флот, добился на Балтике многих побед над шведами. Но при его жизни дальних экспедиций флот не предпринимал, так как его основной задачей был контроль над самой Балтикой. А стратегическая задача новой войны была обозначена жестко: зайти туркам в тыл и нарушить их коммуникации, а в идеале – перекрыть связи Стамбула с остальной империей.Для этого флот начали готовить к экспедиции вокруг Европы в восточное Средиземноморье. По словам Минаева, многие видные умы отговаривали Екатерину IIот этого проекта, однако императрица настояла на своем. Всю зиму и весну 1769 года в Санкт-Петербурге и Кронштадте кипела работа: готовили к выходу в море первую эскадру под началом адмирала Григория Спиридова, который начал свою флотскую карьеру еще в петровские годы. Летом 1769 года корабли отправились в путь, и экспедиция сразу же оказалась на грани провала из-за технического состояния флота и слабого здоровья членов экипажа (сказалось отсутствие опыта организации дальних походов, в том числе в вопросах медицины). Спасло эскадру налаженное военно-технические сотрудничество с Данией, Англией и Тосканой – кораблям было где ремонтироваться и добирать экипаж. Понимая сложности первого отряда, в Петербурге сразу стали готовить вторую эскадру под командованием шотландца Джона Эльфинстона, которая вышла в путь через три месяца после первой, но в итоге догнала ее.Тем не менее объединенная эскадра заметно проигрывала по мощи турецкому флоту. Помимо этого в распоряжении последнего были гавани, где можно было спрятаться или встать на ремонт. А ближайший дружественный для России порт был на территории современной Италии. «Руководитель экспедиции Алексей Орлов, брат екатерининского фаворита Григория Орлова, имел в рукаве козырь – он рассчитывал на помощь греков, живших на островах в Эгейском море и находившихся на грани восстания против турок», – подчеркнул Минаев, раскрыв один из немаловажных факторов успеха России.Богатства северной империиНадежды графа оправдались: когда в начале лета 1770 года эскадра появилась в греческих водах, на островах и континентальной части Греции полыхнуло восстание. В нашей историографии оно известно как Пелопоннесское восстание, а в западной литературе – Орловское.Греки помогали братьям-христианам по мере сил – кораблями, матросами, дезертирством с турецких кораблей. Но без контроля над морем восстание было обречено, а для приобретения надежного преимущества на воде необходимо было генеральное сражение флотов. Оно состоялось в два этапа: 5 и 7 июля 1770 года. Российские, турецкие и европейские источники по-разному оценивают силы и потери сторон, но вопроса о победителе не возникает – мощный турецкий флот был уничтожен полностью, хотя изначально никто не мог предположить такого финала. Абордаж и пожарОдержать победу помогла нестандартная тактика ведения морского боя.5 июля флоты сошлись в районе острова Хиос. Если у турок было преимущество в огневой мощи, то на стороне русских было преимущество в численности и выучке абордажных команд. «Тактика Спиридова состояла в максимально быстром сближении с противником и схватке врукопашную. Она стоила нам линейного корабля «Святой Евстафий», экипаж которого взял на абордаж турецкий флагман, но из-за пожара и взрыва на обоих кораблях почти весь погиб (уцелел лишь каждый пятый, включая самого адмирала Спиридова)», – отметил историк, добавив, что вместе с линейным кораблем утонула и значительная часть казны экспедиции. Это была существенная потеря, ведь греки хоть и были патриотами, но в куда большей степени торговцами.Турки, потерявшие свой крупнейший боевой корабль, потеряли и инициативу, и в итоге были оттеснены в узкую бухту Чесмы (между побережьем Турции и греческим островом Хиос), где 7 июля их снова атаковал русский флот. Но и у русского флота возникли проблемы – многим кораблям необходим был срочный ремонт, чем флот и занялся в контролируемых восставшими греками островных портах, попутно перекрыв коммуникации турок на подходе к проливу Дарданеллы. Практически до конца войны в 1774 году, получив из Санкт-Петербурга еще три эскадры с подкреплениями, русский флот сохранял контроль над Эгейским морем. Дорога на КрымКонтроль над морем по пути к проливу Дарданеллы приблизил заключение выгодного для России мира, который дал ей право на флот на Черном море, а в перспективе и на Крым.»Когда в 1774 году начатая турками война была закончена Кучук-Кайнарджийским миром, Россия действительно оказалась на вершине славы и могущества», –отметил Минаев. Объединенная эскадра уходила из Эгейского моря победительницей, причем не только в сторону Санкт-Петербурга, но и впервые через Босфор и Дарданеллы – на Черное море, где зарождался Черноморский флот. Однако греки в 1774 году так и не получили независимости от турок, и поэтому многие из них, опасаясь мести, ушли вместе с флотом и создали значительную греческую диаспору на новых российских причерноморских землях. Другим интересным последствием экспедиции в греческий архипелаг (первой, а были и последующие) стало возникновение у Российской империи государственного долга: чтобы обеспечивать экспедицию всем необходимым, в том числе дополнительными военными кораблями, Екатерине II пришлось обратиться за значительными внешними займами.Деньги и памятьВсе российские флотоводцы, причастные к победе, были награждены и приобрели огромную известность на родине и в Европе. «Не забыли и рядовых участников сражения – все они были награждены серебряными медалями с изображением императрицы Екатерины на аверсе и пылающего турецкого флота на реверсе, к нему приписали слово, которое мы могли бы прочесть как «БЫЛЬ». Однако на конце этого слова не мягкий знак, а твердый, и относится оно к турецкому флоту – Екатерина имела в виду, что он был, а теперь нет», – рассказывает историк. К слову, помимо медалей экипажи и флотоводцы получали от казны и денежное вознаграждение за утопленные корабли врага. В итоге казна выплатила за уничтожение 15 линейных кораблей, 6 фрегатов, 6 шебек, 8 галер и 32 галиотов в общей сложности 167 475 рублей согласно Морскому уставу Петра I. О точном количестве уничтоженных турецких судов историки спорят до сих пор, хотя сомнений в том, что их действительно было больше, чем российских, нет даже в Турции.Екатерина в дальнейшем активно использовала чесменскую славу, для того чтобы позиционировать Российскую империю как морскую державу в своих дипломатических отношениях со странами Европы.А в российском флоте возникла традиция называть линейные корабли «Чесма» в память об этом сражении. Первый был спущен на воду санкт-петербургским Адмиралтейством через три месяца после сражения, в октябре 1770, а последний – барбетный броненосец «Чесма» – был спущен на воду в 1886 году в Севастополе.

https://ria.ru/20210223/flot-1597522498.html

италия

дарданеллы

россия

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740093679_0:632:2001:2132_1920x0_80_0_0_a143ce9c687d8cc534b7f23d34f7634f.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

италия, петр i, анна иоанновна (императрица), кронштадт, дарданеллы, россия, морская держава

Морская держава, Италия, Петр I, Анна Иоанновна (императрица), Кронштадт, Дарданеллы, Россия, Морская держава

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ход Чесменского сражения заучивают школьники для ЕГЭ, изучают студенты, о его деталях уже больше 250 лет спорят профессиональные историки. Редакция проекта «Морская держава» не могла пройти мимо такой знаменательной даты – Дня воинской славы России. Вместе с историком Сергеем Минаевым разбираем основные факты и последствия битвы.

История противостояния Российской и Османской империй насчитывает несколько столетий, в ней были и славные, и печальные страницы для обеих держав. Так, династия Романовых при Анне Иоанновне усвоила, что сражение с турками без поддержки с моря обречено на провал.

«Когда в 1768 году наша страна оказалась в состоянии очередной войны с Османской империей, сама идея отправки флота в Средиземное море могла показаться дикой – хотя бы потому, что даже Петр I так не делал. Но при всей своей несбыточности именно эта идея могла принести победу в войне», – рассказал Минаев.

Первый дальний переход

Петр I, создав российский военно-морской флот, добился на Балтике многих побед над шведами. Но при его жизни дальних экспедиций флот не предпринимал, так как его основной задачей был контроль над самой Балтикой.

«

«Главные силы Балтийского флота своим присутствием напоминали шведам, что с Россией им не тягаться, и на решение других задач эти силы не распылялись. Оттого опыта дальних походов крупными флотскими соединениями просто не было», – подчеркнул историк.

А стратегическая задача новой войны была обозначена жестко: зайти туркам в тыл и нарушить их коммуникации, а в идеале – перекрыть связи Стамбула с остальной империей.

Для этого флот начали готовить к экспедиции вокруг Европы в восточное Средиземноморье. По словам Минаева, многие видные умы отговаривали Екатерину IIот этого проекта, однако императрица настояла на своем. Всю зиму и весну 1769 года в Санкт-Петербурге и Кронштадте кипела работа: готовили к выходу в море первую эскадру под началом адмирала Григория Спиридова, который начал свою флотскую карьеру еще в петровские годы.

Летом 1769 года корабли отправились в путь, и экспедиция сразу же оказалась на грани провала из-за технического состояния флота и слабого здоровья членов экипажа (сказалось отсутствие опыта организации дальних походов, в том числе в вопросах медицины). Спасло эскадру налаженное военно-технические сотрудничество с Данией, Англией и Тосканой – кораблям было где ремонтироваться и добирать экипаж. Понимая сложности первого отряда, в Петербурге сразу стали готовить вторую эскадру под командованием шотландца Джона Эльфинстона, которая вышла в путь через три месяца после первой, но в итоге догнала ее.

Тем не менее объединенная эскадра заметно проигрывала по мощи турецкому флоту. Помимо этого в распоряжении последнего были гавани, где можно было спрятаться или встать на ремонт. А ближайший дружественный для России порт был на территории современной Италии.

«Руководитель экспедиции Алексей Орлов, брат екатерининского фаворита Григория Орлова, имел в рукаве козырь – он рассчитывал на помощь греков, живших на островах в Эгейском море и находившихся на грани восстания против турок», – подчеркнул Минаев, раскрыв один из немаловажных факторов успеха России.

Богатства северной империи

Надежды графа оправдались: когда в начале лета 1770 года эскадра появилась в греческих водах, на островах и континентальной части Греции полыхнуло восстание. В нашей историографии оно известно как Пелопоннесское восстание, а в западной литературе – Орловское.

«

«По балканским и греческим провинциям Османской империи где-то устно, а где-то и в письменном виде распространялись сказания о Петре I и его наказе освободить христиан из-под власти полумесяца. Помогали этим сказаниям и легенды о чрезвычайном богатстве северной империи (и действительно, экспедиция была снаряжена значительным запасом золота для закупки припасов и, если будет возможность, кораблей)», – рассказал Минаев.

Греки помогали братьям-христианам по мере сил – кораблями, матросами, дезертирством с турецких кораблей. Но без контроля над морем восстание было обречено, а для приобретения надежного преимущества на воде необходимо было генеральное сражение флотов.

Оно состоялось в два этапа: 5 и 7 июля 1770 года. Российские, турецкие и европейские источники по-разному оценивают силы и потери сторон, но вопроса о победителе не возникает – мощный турецкий флот был уничтожен полностью, хотя изначально никто не мог предположить такого финала.

Абордаж и пожар

Одержать победу помогла нестандартная тактика ведения морского боя.

5 июля флоты сошлись в районе острова Хиос. Если у турок было преимущество в огневой мощи, то на стороне русских было преимущество в численности и выучке абордажных команд.

«Тактика Спиридова состояла в максимально быстром сближении с противником и схватке врукопашную. Она стоила нам линейного корабля «Святой Евстафий», экипаж которого взял на абордаж турецкий флагман, но из-за пожара и взрыва на обоих кораблях почти весь погиб (уцелел лишь каждый пятый, включая самого адмирала Спиридова)», – отметил историк, добавив, что вместе с линейным кораблем утонула и значительная часть казны экспедиции. Это была существенная потеря, ведь греки хоть и были патриотами, но в куда большей степени торговцами.

Турки, потерявшие свой крупнейший боевой корабль, потеряли и инициативу, и в итоге были оттеснены в узкую бухту Чесмы (между побережьем Турции и греческим островом Хиос), где 7 июля их снова атаковал русский флот.

«

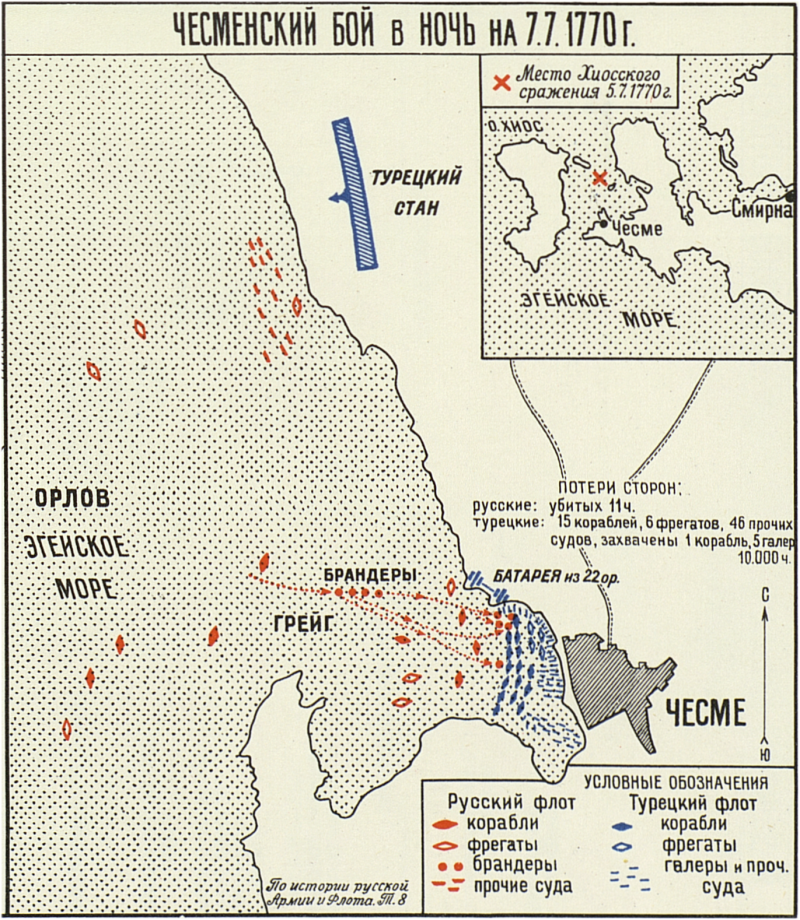

«За день русским морякам из четырех греческих рыболовецких судов удалось создать брандеры (горящие корабли), которые были направлены в разгар боя на турецкую эскадру и вызвали пожар, охвативший в итоге все ее корабли. Потери в этом бою были уже несопоставимы – погибли 11 русских моряков и несколько тысяч турок. Флот Османской империи в этом районе перестал существовать», – заключил историк.

Но и у русского флота возникли проблемы – многим кораблям необходим был срочный ремонт, чем флот и занялся в контролируемых восставшими греками островных портах, попутно перекрыв коммуникации турок на подходе к проливу Дарданеллы.

Практически до конца войны в 1774 году, получив из Санкт-Петербурга еще три эскадры с подкреплениями, русский флот сохранял контроль над Эгейским морем.

Дорога на Крым

Контроль над морем по пути к проливу Дарданеллы приблизил заключение выгодного для России мира, который дал ей право на флот на Черном море, а в перспективе и на Крым.

«Когда в 1774 году начатая турками война была закончена Кучук-Кайнарджийским миром, Россия действительно оказалась на вершине славы и могущества», –отметил Минаев.

Объединенная эскадра уходила из Эгейского моря победительницей, причем не только в сторону Санкт-Петербурга, но и впервые через Босфор и Дарданеллы – на Черное море, где зарождался Черноморский флот. Однако греки в 1774 году так и не получили независимости от турок, и поэтому многие из них, опасаясь мести, ушли вместе с флотом и создали значительную греческую диаспору на новых российских причерноморских землях.

Другим интересным последствием экспедиции в греческий архипелаг (первой, а были и последующие) стало возникновение у Российской империи государственного долга: чтобы обеспечивать экспедицию всем необходимым, в том числе дополнительными военными кораблями, Екатерине II пришлось обратиться за значительными внешними займами.

Деньги и память

Все российские флотоводцы, причастные к победе, были награждены и приобрели огромную известность на родине и в Европе.

«Не забыли и рядовых участников сражения – все они были награждены серебряными медалями с изображением императрицы Екатерины на аверсе и пылающего турецкого флота на реверсе, к нему приписали слово, которое мы могли бы прочесть как «БЫЛЬ». Однако на конце этого слова не мягкий знак, а твердый, и относится оно к турецкому флоту – Екатерина имела в виду, что он был, а теперь нет», – рассказывает историк.

К слову, помимо медалей экипажи и флотоводцы получали от казны и денежное вознаграждение за утопленные корабли врага.

В итоге казна выплатила за уничтожение 15 линейных кораблей, 6 фрегатов, 6 шебек, 8 галер и 32 галиотов в общей сложности 167 475 рублей согласно Морскому уставу Петра I. О точном количестве уничтоженных турецких судов историки спорят до сих пор, хотя сомнений в том, что их действительно было больше, чем российских, нет даже в Турции.

Екатерина в дальнейшем активно использовала чесменскую славу, для того чтобы позиционировать Российскую империю как морскую державу в своих дипломатических отношениях со странами Европы.

А в российском флоте возникла традиция называть линейные корабли «Чесма» в память об этом сражении. Первый был спущен на воду санкт-петербургским Адмиралтейством через три месяца после сражения, в октябре 1770, а последний – барбетный броненосец «Чесма» – был спущен на воду в 1886 году в Севастополе.

325 лет испытаний и побед – история российского флота

Чесменское сражение, произошедшее 6-7 июля 1770 года в Чесменской бухте (акватория около Западной Анатолии и острова Хиос), стала частью так называемого Второго Пелопоннесского восстания (борьба греческого народа за независимость от османской империи, поддержанная Россией), Первой архипелаговой экспедиции, а также важнейшей битвой русско-турецкой войны 1768-1774 годов.

Интересно. Важно отметить, что в начале русско-турецкой войны Российская империя не имела флота в Черном море. Действия же в Средиземном осложнялись близостью английского и французского флотов.

Силы сторон

Основными участниками битвы стали русский и турецкий флот (греческий был слишком малочисленным)

Турецкая эскадра

Турецкий флот, командиры которого знали о действиях русских в Средиземном море, был усилен и состоял из:

- 16 линейных кораблей (флагман – 84 пушечный «Бурдж-у-Зафер»);

- 6 фрегатов;

- 13 галер;

- 6 шебек;

- 32 вспомогательных судов (командовал флотом капудан-паша Хасан-бей).

Русская эскадра

Русский флот состоял из:

- 9 линейных кораблей (флагман – 84 пушечный «Святослав»);

- 3 фрегатов (в битве участвовали «Африка» и «надежда»);

- бомбардирского корабля;

- 19 вспомогательных судов, из которых четыре в Чесменской битве стали брандерами.

Хиосское сражение

Еще в 1768 году несколько российских эскадр перебазировались из Балтийского моря в Средиземное. Таким образом, российские флотоводцы отвлекали внимание турок от азовской флотилии. Именно во время этой Первой архипелаговой экспедиции, или Морейской экспедиции (русские эскадры поддерживали греков, которые подняли восстание против Османской империи) две русские эскадры, под командованием адмирала Григорий Спиридов и контр-адмирала Джон Эльфинстон, шотландец, состоявший на русской службе (общее командование осуществлял граф Алексей Орлов), обнаружили турецкий флот, стоявший на рейде у острова Хиос. Практически сразу стало понятно, что битва неизбежна.

Интересно. Мысль о том, чтобы отправиться в экспедицию в Эгейское море и поддержать Греческое восстание, впервые высказал Григорий Орлов (вероятно, с подачи своего брата Алексея, который и стал командующим). Екатерина II, понимавшая, что интересы России и Порты будут сталкиваться в различных регионах, желала ее максимального ослабления, поэтому и одобрила предложенный план и издала в 1769 году «Манифест к славянским народам Балканского полуострова», призывая их на борьбу с османским игом.

5 июня 1770 года произошло сражение у острова Хиос между русским и турецким флотом. Так называемое Хиосское сражение. Русским флотом командовали Орлов, Спиридов и Эльфинстон. Перевес был на стороне турецкого флота (16 линейных кораблей против 9-ти), но турки уступили поле битвы и вынуждены были «спрятаться» от русских кораблей в районе Чесменской бухты (отошли под прикрытие крепостной артиллерии).

Во время Хиосской битвы русский корабль «Св. Ефстафий», на котором находился брат командующего Ф. Орлов, вступил в бой с турецким флагманом, но не выдержал натиска. Корабль погиб (как и большая часть команды), хотя и «Бурдж-у-Зафер» также пострадал. «Св. Ефставфий» стал единственным линейным кораблем, погибшим за время битвы у Хиоса и Чесмена (капитан корабля Крузе, англичанин на русской службе, спасся, а Федор Орлов покинул корабль еще до взрыва).

Интересно. Некоторые исследователи называют Хиосское сражение первым этапом Чесменской битвы, после которого турецкий флот оказался в фактической ловушке. Другие ученые выделяют эту битву как самостоятельную.

Военные советы перед Чесменским сражением

Сразу после Хиосского сражения адмиралы провели военный совет. По предложению капитана Самуила Грейга, который командовал кораблем «Три Иерарха» (на нем находился и А. Орлов во время Хиосского сражения), было принято решение атаковать турецкий флот в бухте Чесмы и попробовать сжечь его (рекогносцировка показала, что обстоятельства для этого самые благоприятные). Для этого ночью с 5-го на 6 июля русские приготовили специальные корабли, брандеры, которые должны были доставить зажигательные смеси к турецким судам (брандеры сделали из вспомогательных судов греческого флота, который следовал за русской эскадрой).

Интересно. За это время турецкие адмиралы перекрыли проход в бухту Чесмы четырьмя линейными кораблями. Остальные расположились внутри бухты. Моряки проводили работы по укреплению береговой артиллерии (устраивали батареи на южном и западном мысе, которые защищали вход в залив).

На протяжении всего 6 июля русские корабли и турецкая береговая артиллерия вели перестрелку, которая, впрочем, ничего не дала. Вечером русские адмиралы провели еще один военный совет, на котором было принято решение атаковать турецкий флот.

План русских адмиралов

Так как пространство в заливе было не достаточно, адмиралы приняли решение проводить атаку только

- четырьмя линейными кораблями: «Европой», «Не тронь меня», «Саратовом» и «Ростиславом»,

- двумя фрегатами, «Надеждой» и «Афинами»,

- бомбардиром «Громом».

Перед командирами этих кораблей была поставлена следующая задача: обеспечить огневое прикрытие для брандеров. Брандеры же должны были попасть в самое скопление вражеских судов, достичь самых крупных из них и поджечь. Капитан Грейг настаивал, что турецкие фрегаты и шебеки трогать не надо, что только уничтожение линейных кораблей противника может принести победу. Именно Самуилу Грейгу было поручено общее руководство операцией, и он качественно подготовил как корабельную артиллерию, так и бомбардир «Гром», который должен был массировано обстреливать турецкую флотилию. Флагманским кораблем стал корабль «Ростислав».

Интересно. Турецкий флот был построен в бухте в две линии, причем батарее второй линии кораблей не могли «работать» по русским кораблям, им мешали свои же, стоявшие на первой линии. Это также было учтено Грейгом. Кроме того, между большими кораблями беспорядочно разместились вспомогательные, что создало тесноту и способствовало быстрому распространению огня.

Битва

В первом часу ночи 7 июля «Гром» начал обстрел турецких судов, за ним пошла «Европа», которая снялась с якоря и подошла к заливу. Она открыла огонь как по турецким заградительным судам, так и по батарее на южном мысе, которая не была окончательно устроена. В конечном итоге огонь с южного мыса прекратился и на помощь к «Европе» отправились другие корабли эскадры, в частности «Ростислав», в кильватере которого шли брандеры. «Африка» атаковала западную батарею.

Через два часы непрерывной стрельбы «Ростиславом», которому помогали батареи «Не тронь меня» и «Грома», был подожжен флагман турецкого флота. Постепенно огонь стал перебрасываться на стоящие рядом суда. В этот момент Грейг, воспользовавшийся паникой турецких экипажей, «бросил» в бой брандеры.

Турки не открывали огонь по идущим на них брандерам, так как считали, что это русские перебежчики. Брандеры же действовали по-разному:

- брандер командира Дугдаля затонул, не достигнув турецких судов;

- брандер командира Маккензи сел на мель у южного мыса (хотя дымовая завеса, которую он обеспечил, сбила прицелы турецкой береговой артиллерии);

- брандер князя Гагарина нанес лишь незначительный урон;

- брандер капитана Ильина выполнил поставленную задачу полностью и сумел поджечь турецкий флот (его брандер взорвал 84-пушечный корабль, огонь с которого поджег большинство кораблей, находившихся на рейде).

К 4-ем утра горели уже все корабли турецкого флота (5 из них к этому времени взорвались), а команды бежали на берег. Русским морякам удалось захватить в качестве трофеев линейный корабль «Родос» и пять галер. К 9-ти утра турецкий флот в Чесменской бухте был полностью уничтожен. Победа русского оружия в этой морской баталии была полной.

Потери сторон

Русские адмиралы за все время сражения не потеряли ни одного корабля (кроме четырех изначально обреченных брандера). Турки потеряли всю эскадру: 14 линейных кораблей, 6 фрегатов и огромное количество различных вспомогательных судов. Во время обстрелов и пожара погибло 11 тысяч турецких моряков. Участники событий вспоминали, что большая часть русских и турецких экипажей погибала либо во время обстрелов, либо во время пожаров на кораблях.

Итоги битвы

После Чесменской битвы русская эскадра под командованием Спиридова и Эльфинстона взяла под контроль Дарданеллы и закрепилась в Эгейском море. Турецкие же коммуникации в регионе были полностью нарушены (важно отметить, что турецкие историографы не предавали большого значения поражению турецкого флота при Чесме, считая всему виной пожар, а не силу российского флота).

Можно сказать, что победа при Чесеме, а также разгром турецкого флота, стала поводом для подписания Кучук-Кайнарджийского мирного договора (в итоге Турция уступила всем требованиям Российской империи, даже в «крымском вопросе»).

Интересно. День Победы в битве отмечался в Российской империи широко, как общенациональный праздник. Екатерина II учредила ряд медалей в честь этой баталии, а Алексей Орлов стал именоваться графом Чесменским (Спиридов и, естественно, Грейг такими особыми почестями отмечены не были, хотя и первый и последний были настоящими героями баталии; первый получил орден Ан. Первозванного, а второй – орден Св. Георгия 2-й степени, который давал ему право на потомственное русское дворянство).

№1.

Рассмотрите

схему и выполните задания 13–16.

13)

Укажите название крепости, осаждённой русской армией, на схеме обозначенной

цифрой «2».

Ответ___________

14)

Напишите словом век, в котором произошло сражение, изображённое на схеме.

Ответ___________

15.

Напишите монарха (имя и порядковый номер словами, например, Иван Третий), в чьё

правление шла война, события которой обозначены на данной схеме.

Ответ:

_______________

16.

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры,

под которыми они указаны.

1) События,

изображённые на схеме, получили название «Азовское сидение»

2) События, изображённые

на схеме, закончились неудачно для русской армии – она потерпела поражение и

отступила.

3) Последствием

событий, изображённых на схеме, является заключение военного союза большинства

христианских государств в борьбе против Турции.

4) Корабли, строй которых

показан на схеме цифрой «1», были построены в Воронеже.

5) После окончания

событий, показанных на схеме, было организовано «Великое посольство».

6) В походах русских

войск, показанных на схеме принимали участие в качестве военноначальников И.

Мазепа и П. Гордон.

Ответ:

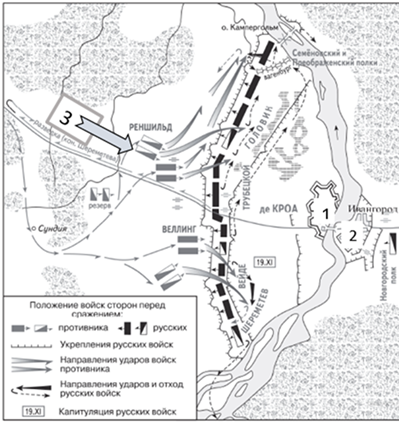

№2

Рассмотрите

схему и выполните задания 13–16.

13)

Укажите название крепости, осаждённой русской армией, на схеме обозначенной

цифрой «1».

Ответ___________

14)

Укажите название войны, в ходе которой произошла битва, показанная на схеме.

Ответ___________

15.

Назовите имя короля (имя и порядковый номер словами, например, Генрих Третий),

предводителя

армии — противника России в этом сражении.

Ответ___________

16.

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры,

под которыми они указаны.

1) Крепость,

обозначенная на схеме цифрой «2», была основана в XVI веке по приказу

Ивана IV Грозного.

2) Указанные на схеме

события произошли в 1704 году.

3) В ходе сражения

главнокомандующий русской армией сдался противнику.

4) В этом сражении

отличились два полка русской армии, получившие статус гвардейских.

5) Армия противника

России имела подавляющее численное преимущество.

6) Обозначенные на

схеме цифрой «3» войска за примерно два месяца до сражения нанесли поражение

Дании — союзнику России.

Ответ:

№3

Рассмотрите схему и

выполните задания 13–16.

13)

Укажите название реки, обозначенной на схеме цифрой «2».

Ответ:

____________

14)

Укажите шведское название крепости, обозначенного на схеме цифрой «1».

Ответ:

____________

15)

Напишите

монарха – короля Швеции, (имя и порядковый номер словами, например, Сигизмунд

Второй), в чьё правление шла война, события которой обозначены на данной схеме.

Ответ:

____________

16.

Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три

суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они

указаны.

1) На

территории, обозначенной на схеме, в ближайшее время будет заложен город,

ставший затем столицей России.

2) В

событиях, показанных на схеме, принимал участие галерный флот, построенный в

Воронеже.

3) Крепость,

обозначенная на схеме цифрой «1», была в четырнадцатом веке построена

новгородцами.

4) В

восемнадцатом – начале двадцатого века крепость, обозначенная на схеме,

использовалась как политическая тюрьма.

5) Контроль

над крепостью, показанной на схеме, позволил русским войскам продолжить борьбу

за выход к берегам Балтийского моря.

6) На

схеме показаны события, послужившие началом Северной войны.

Ответ:

№4

Рассмотрите схему и

выполните задания 13–16.

13)

Укажите название войны, в ходе которой произошла указанная на схеме битва.

Ответ:

____________

14)

Укажите название деревни, обозначенного на схеме цифрой «1», рядом с которой

произошло обозначенное на схеме сражение.

Ответ:

____________

15)

Напишите

русского монарха (имя и порядковый номер словами, например, Иван Третий), в чьё

правление шла война, события которой обозначены на данной схеме.

Ответ:

____________

16.

Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три

суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они

указаны.

1) Одним из наиболее

важных последствий битвы, представленной на схеме, является потеря шведами

обоза и как результат – значительное ослабление главных сил шведской армии.

2) На схеме показаны

действия русской и шведской армий в ходе генерального сражения текущей войны.

3) Сражение,

показанное на схеме, будет названо одним из его участников «Матерью Полтавской

победы».

4) В ходе войны,

события которой показаны на схеме, союзниками России были Франция и Австрия.

5) Сражение,

показанное на схеме, было первым боевым столкновением армий России и Швеции в

ходе текущей войны.

6) В сражении,

показанном на схеме непосредственное участие принимал монарх одного из воюющих

государств.

Ответ:

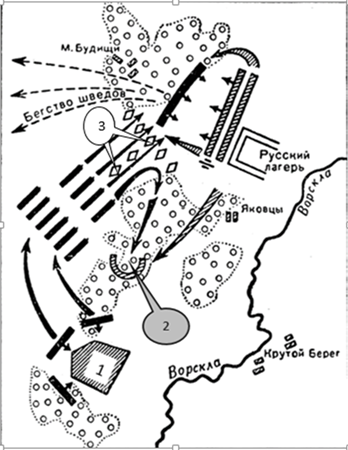

№5

Рассмотрите

схему и выполните задания 13–16.

13.

Закончите фразу «Сражение, события которого показаны на схеме, произошло в

тысяча семьсот _______________ году»

Ответ___________

14.

Укажите название населённого пункта, обозначенного на схеме цифрой «1».

Ответ___________

15.

Назовите имя короля (имя и порядковый номер словами, например, Генрих Третий),

предводителя

армии — противника России в этом сражении.

Ответ___________

16.

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры,

под которыми они указаны.

1)

Российскими войсками в указанном на схеме сражении командовал Б. П. Шереметев.

2)

Цифрой «3» на схеме обозначены укрепления русской армии – редуты.

3)

В войне, к событиям которой относится изображённое на схеме сражение, союзником

России была Турция.

4)

В районе, обозначенном на схеме цифрой «2», шведский отряд генерала Росса нанёс

поражение отряду драгун русской армии.

5)

В ходе сражения, показанного на схеме, шведы имели заметное численное

преимущество.

6)

Битва, обозначенная на схеме – генеральное сражение, победа в котором

определила коренной перелом в ходе войны в целом.

Ответ:

№6

Рассмотрите схему и

выполните задания 13–16.

13)

Укажите имя монарха (например, Иван или Анна), при котором Россия вступила в

войну, события которой показаны на схеме.

Ответ:

____________

14)

Укажите название королевства, (например, Дания) обозначенного на схеме цифрой

«1».

Ответ:

____________

15) Укажите название

войны, в ходе которой произошли указанные на схеме события.

Ответ:

____________

16.

Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три

суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они

указаны.

1) Сражения,

обозначенные на схеме цифрой «2», закончились победами русской армии.

2) Монархи,

возглавлявшие некоторые из обозначенных на схеме государств, могут считаться

представителями «просвещённого абсолютизма».

3) Государства,

обозначенные на схеме знаком ( ), заключили союз в борьбе с Фридрихом

Вторым.

4) Российский

монарх, начавший войну, события которой показаны на схеме, был свергнут в ходе

дворцового переворота.

5) В

ходе войны, события которой указаны на схеме, русская армия заняла столицу

государства – противника Российской империи.

6) В

сражениях, показанных на схеме. принимали участие Б.П.Шереметев и А.Д.Меншиков.

Ответ:

№7

Рассмотрите

схему и выполните задания 13–16.

13.Назовите

монарха (имя и порядковый номер словами, например, Василий Второй), в чьё

правление шла война, события которой обозначены на данной схеме.

Ответ:

__________________

14.

Заполните пропуск в предложении. «Сражение, изображённое на схеме, произошло в

тысяча семьсот ___________ году». (Ответ запишите буквами, например, девяносто

девятом)

Ответ:

__________________

15. Напишите

название населённого пункта, обозначенного цифрой «2», рядом с которым

произошло показанное на схеме морское сражение.

Ответ:

__________________

16.

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры,

под которыми они указаны.

1) Союзником России в

этой войне была Австрийская империя.

2) Передовым отрядом

флота, обозначенного на схеме цифрой «2», руководил Ф. Апраксин.

3) Сражение,

показанное на схеме – первая крупная победа русского флота в восемнадцатом

веке.

4) В ходе сражения

турецкий флот был практически полностью сожжён.

5) Атака русского

флота была организована ночью.

6) Сражение проходило

в акватории Эгейского моря, силы России представляла эскадра Балтийского флота.

Ответ:

№8

Рассмотрите схему и

выполните задания 13–16.

13)

Укажите полное название государства, граница которого показана чёрной линией

(

),

процесс раздела которого соседними монархиями показан на схеме.

Ответ:

____________

14)

Закончите фразу: «Процесс раздела государства, показанный на схеме начался в

_________ годы восемнадцатого века.

Ответ:

____________

15)

Назовите

монарха (имя и порядковый номер словами, например, Иван Пятый), в чьё правление

к России была присоединена территория, обозначенная на данной схеме цифрой «1».

Ответ:

____________

16.

Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три

суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они

указаны.

7) В ходе процесса,

показанного на схеме, в состав России вошла территория, значительная часть

которой ранее входила в состав Древней Руси.

обозначенные на схеме цифрой «1», можно считать исконно русскими землями.

9) Территории,

обозначенные на схеме цифрой «2», вошли в состав Австро-Венгрии.

10) Лидером

государства, в состав которого вошли территории, обозначенные цифрой «3», был

Фридрих Великий.

11) В ходе раздела

государства, границы которого обозначены чёрной линией

( ),решающую

победу одержали русские войска под командованием А.В.Суворова.

12) Столица

государства, раздел которого показан на схеме, в результате оказалась в составе

империи Габсбургов.

Ответ:

№9

Рассмотрите схему и

выполните задания 13–16.

13)

Укажите название полуострова, обозначенного на схеме цифрой «1».

Ответ:

____________

14)

Укажите век (например, двадцатый) в котором русские мореплаватели впервые достигли

мыса, обозначенного на схеме цифрой «2».

Ответ:

____________

15)

Назовите

монарха (имя и порядковый номер словами, например, Карл Пятый), в чьё правление

Россия была лишилась территории, обозначенная на данной схеме цифрой «1».

Ответ:

____________

16.

Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три

суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они

указаны.

1) Россия передала

острова, обозначенные на схеме цифрой «3», Японии после поражения в войне с ней.

2) В шестидесятых

годах девятнадцатого века Россия продала территорию, показанную на схеме цифрой

«1», Соединённым Штатам Америки.

3) Территория,

показанная на схеме цифрой «1», была передана соседнему государству в аренду на

100 лет.

4) Важную роль в

освоении указанных на схеме территорий сыграл мореплаватель

В.

Беринг.

5) Официально

территория, указанная на схеме цифрой «1», вошла в состав России при Екатерине

Второй.

6) Основным занятием

населения в восемнадцатом веке на территориях, показанных на схеме, была добыча

золота.

Ответ:

№10

Рассмотрите

схему и выполните задания 13–16.

13.

Назовите фамилию военноначальника, осуществлявшего общее руководство действиями

войск, обозначенный на схеме цифрой «2».

Ответ:

________________

14.

Укажите название крепости, обозначенной цифрой «1», штурм которой показан на

схеме.

Ответ:

_______________

15.

Напишите

монарха (имя и порядковый номер словами, например, Иван Третий), в чьё правление

происходили события, обозначенные на данной схеме.

Ответ:

_______________

16.

Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме,

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в

таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) На

схеме показаны действия русской армии при штурме одной из турецких крепостей в

ходе второй русско-турецкой войны.

2) На

схеме показаны действия русской армии при штурме одной из прусских крепостей в

ходе Семилетней войны.

3) Русские

полководцы, действия которых показаны на схеме цифрой «3», были активными

участниками многочисленных войн с Францией начала девятнадцатого века.

4) Один

из руководителей штурма крепости будет активным участником свержения и убийства

Павла Первого.

5) После

заключения мира земли, на которых стояла обозначенная на схеме крепость, вошли

в состав Российской империи.

6) Русский

полководец, руководивший штурмом, известен ещё и как автор книги «Наука

побеждать».

Ответ:

Ответы

№1.

13. Азов

14. Семнадцатый

15. Пётр Первый

16.

№2.

13. Нарва

14. Северная

15. Карл Двенадцатый

16.

№3.

13. Нева

14. Нотебург

15. Карл Двенадцатый

16.

№4.

13. Северная

14. Лесная

15. Пётр Первый

16.

№5.

13. Девятом

14. Полтава

15. Карл Двенадцатый

16.

№6.

13. Елизавета

14. Пруссия

15. Семилетняя

16.

№7.

13. Екатерина Вторая

14. Семидесятом

15. Чесма

16.

№8.

13. Речь Посполитая

14. Семидесятые

15. Екатерина Вторая

16.

№9.

13. Аляска

14. Семнадцатый

15. Александр Второй

16.

№10.

13. Суворов

14. Измаил

15. Екатерина Вторая

16.

Когда, по манию его, бросал перун

Орел, в превыспренной отваге,

Флот турков при Чесме — сжег Росс в Архипелаге,

Тогда Орлов-Зевес, Спиридов — был Нептун!

Г. Р. Державин

Ежегодно 7 июля в нашей стране отмечается День воинской славы России — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении в 1770 году. Чесменская битва произошла 24-26 июня (5-7 июля) 1770 года в Чесменской бухте на западном побережье Турции. В ходе русско-турецкой войны, начавшейся в 1768 году, корабли Балтийского флота отправились в Средиземное море, чтобы отвлечь противника от Черноморского театра военных действий. Две русские эскадры под командованием адмирала Григория Спиридова и контр-адмирала Джона Эльфинстона, объединённые под общим командованием графа Алексея Орлова, обнаружили турецкий флот на рейде Чесменской бухты и атаковали его. Победа была полной — весь турецкий флот был уничтожен.

Предыстория

В 1768 году под влиянием польского вопроса и давлением Франции Османская империя объявила войну России. Барская конфедерация в Польше, которая действовала при поддержке католических держав — Франции и Австрии, проигрывала борьбу с русскими и польскими правительственными войсками. Оказавшись в тяжелом положении, польские мятежники обратились за помощью к Порте. Были собраны драгоценности для подкупа османских сановников в Константинополе. Турции пообещали Подолию и Волынь за помощь в войне с Россией. Париж также оказывал давление на Стамбул. Франция традиционно поддерживала поляков против русских и хотела воспользоваться войной Турции против России, чтобы получить в свою сферу влияния Египет. Кроме того, Франция считала себя главной державой в Европе, и стремление России добиться выхода к южным морям встречало активный отпор со стороны французов.

К этому времени на юго-западном стратегическом направлении сохранялось то же положение, которое было в XVII столетии. Россия не имела своего флота на Азовском и Чёрном морях, где безраздельного господствовали морские силы Турции. Чёрное море было, по сути, «Турецким озером». Северное Причерноморье, Приазовье и Крым были под контролем Порты и являлись плацдармом для агрессии против Русского государства. В Северном Причерноморье располагались сильные турецкие крепости, которые запирали устья основных рек.

Осенью 1768 года крымская конница вторглась на русскую территорию, начав войну. Противник был разбит и отступил, но угроза сохранялась. Северное Причерноморье и дунайское направление стали основными театрами боевых действий, где русская армия более пяти лет вела борьбу с вооруженными силами Османской империи и Крымского ханства.

Чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие русского флота на Черном море, Петербург решил отправить из Балтийского моря эскадру в Средиземное море и оттуда угрожать Османской империи. Основной целью экспедиции была поддержка возможного восстания христианских народов Балканского полуострова (в первую очередь греков Пелопоннеса и островов Эгейского моря) и угроза тыловым коммуникациям Порты. Русские корабли должны были нарушить морские коммуникации османов в Средиземном море, отвлечь часть сил противника (особенно флот) с Черноморского театра боевых действий. При удаче эскадра должна была блокировать Дарданеллы и захватить важные приморские пункты Турции. Основной театр действий находился в Эгейском море или, как тогда говорили, в «Греческом архипелаге», отсюда и название «Архипелагская экспедиция».

Впервые мысль послать русские корабли к берегам Эгейского моря и поднять там восстание христианских народов против османов высказал тогдашний фаворит императрицы Екатерины II Григорий Орлов. Возможно, что идея впервые была высказана будущим руководителем экспедиции графом Алексеем Орловым, братом Григория, а Григорий лишь поддержал её и донёс до Екатерины. Алексей Орлов писал брату о задачах подобной экспедиции и войны в целом: «Если уж ехать, то ехать до Константинополя и освободить всех православных и благочестивых от ига тяжкого. И скажу так, как в грамоте государь Пётр I сказал: а их неверных магометан согнать в степи песчаные на прежние их жилища. А тут опять заведется благочестие, и скажем слава Богу нашему и всемогущему». При внесении проекта экспедиции в Совет при императрице Григорий Орлов формулировал своё предложение так: «послать, в виде вояжа, в Средиземное море несколько судов и оттуда сделать диверсию неприятелю».

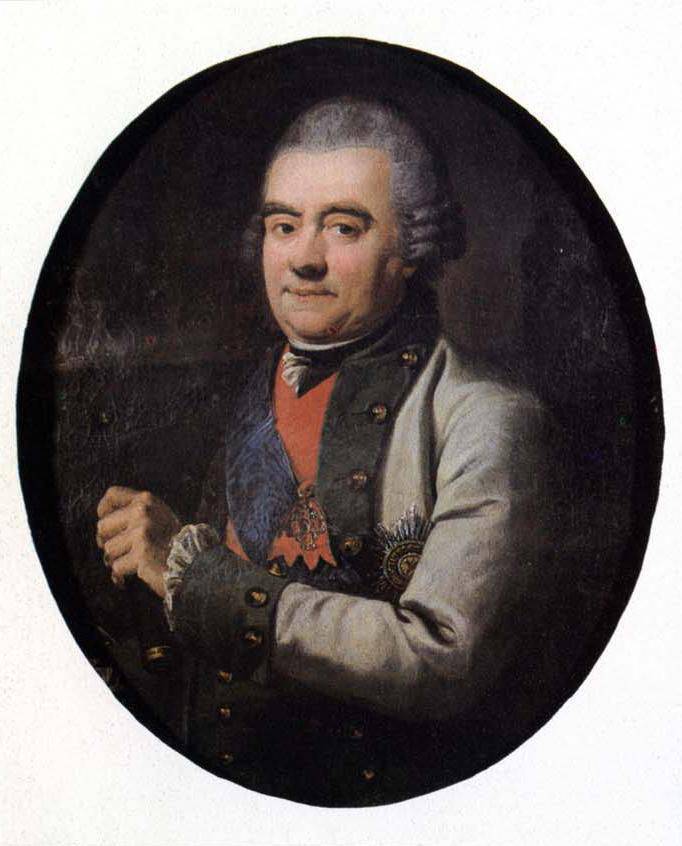

Граф Алексей Орлов — вдохновитель и первый командующий экспедицией. Портрет работы К. Л. Христинека

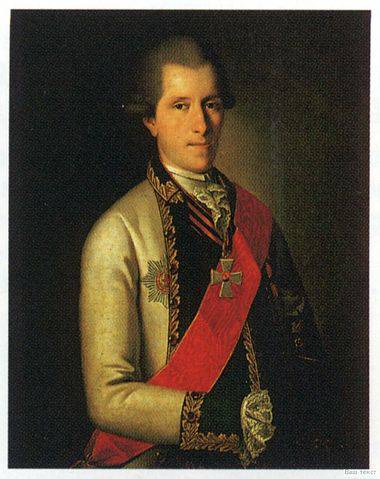

Русский адмирал Григорий Андреевич Спиридов

Поход

Зимой 1769 года в гавани Кронштадта шла подготовка к походу кораблей Балтфлота. В составе экспедиции должны были принять участие несколько эскадр Балтийского флота: всего 20 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардирский корабль, 26 вспомогательных судов, свыше 8 тысяч человек десанта. Всего экипаж экспедиции должен был насчитывать свыше 17 тысяч человек. Кроме того, несколько кораблей планировали купить в Англии. Англичане, в тот период считали Францию основным противником и поддерживали Россию. Россия была крупным торговым партнером Англии. Алексей Орлов был назначен командующим экспедицией в должности генерала-аншефа. Эскадру возглавлял адмирал Григорий Андреевич Спиридов — один из опытнейших русских моряков, который начал службу ещё при Петре Великом.

В июле 1769 г. вышла перовая эскадра под началом Спиридова. В её состав входили 7 линейных кораблей — «Святой Евстафий», «Святослав», «Три Иерарха», «Три Святителя», «Святой Януарий», «Европа» и «Северный Орёл», 1 бомбардирский корабль «Гром», 1 фрегат «Надежда Благополучия» и 9 вспомогательных судов. Почти все линейные корабли имели по 66 пушек, включая флагманский «Святой Евстафий». Самым мощным кораблем был «Святослав» — 86 пушек. В октябре 1769 г. вышла вторая эскадра под началом перешедшего на русскую службу англичанина контр-адмирала Джона Эльфинстона. В состав второй эскадры вошли 3 линейных корабля — флагманский «Не тронь меня», «Тверь» и «Саратов» (все имели по 66 орудий), 2 фрегата — «Надежда» и «Африка», судно «Чичагов» и 2 пинка. В ходе похода состав эскадры несколько изменился.

Поход русской эскадры вокруг Европы был делом сложным и встретил враждебное отношение Франции. Известие о русском походе стало полной неожиданностью для Парижа, но французы были убеждены, что эта морская экспедиция, в условиях полного отрыва от баз и отсутствия необходимого опыта, завершится полным провалом русских моряков. Англичане же, в противовес Франции, решили поддержать русских. Однако и в Лондоне считали, что русский флот, находившийся после Петра I в полном упадке, ждёт неудача.

«Стремление довести до значительных размеров морские силы России, — отмечал английский посол в России, — может быт выполнено лишь с помощью и содействием Англии, а никак не иначе. Но невозможно, чтобы Россия сделалась соперницей, способной внушить нам зависть ни как торговая, ни как военная морская держава. По этой причине я всегда рассматривал подобные виды России весьма для нас счастливыми, ибо до тех пор, пока это будет выполнено, она должна зависеть от нас и держаться за нас. В случае её успеха, успех этот лишь увеличит нашу силу, а в случае неуспеха — мы утратим лишь то, чего не могли иметь».

В целом содействии Англии в этот период было полезно России: удалось нанять опытных боевых офицеров разного звена и получить крайне важную поддержку в снабжении и починке кораблей непосредственно в Англии и в её в опорных пунктах в Средиземном море — в Гибралтаре и на Менорке. Благожелательный нейтралитет и содействие русскому флоту оказывала также Великое герцогство Тоскана (область современной Италии). В главном порту этого государства — в Ливорно русские корабли ремонтировались и через Тоскану держали связь с Россией.

Понятно, что для русских моряков дальний поход вокруг Европы являлся сложным и ответственным испытанием. До этого русские корабли в основном держались Балтийского моря, чаще всего ходили в Финском заливе. Лишь отдельные торговые суда покидали Балтику. Таким образом, русским кораблям приходилось противостоять стихии вдали от своих ремонтных и снабженческих баз, имея нужду в самом необходимом. А в Средиземном море предстояло столкнуться с опытным противником, который опирался на свою территорию.

Поход эскадры Спиридова сопровождался сложностями. Получил повреждения самый мощный корабль «Святослав». 10 (21) августа на корабле открылась течь и он с трудом вернулся в Ревель. «Святослав» после починки присоединился ко второй эскадре Эльфинстона, стал флагманом второй эскадры. Поэтому Спиридов собственным решением присоединил к эскадре пришедший из Архангельска линейный корабль «Ростислав».

В районе острова Готланд разыгрался шторм, который продолжался практически беспрерывно вплоть до выхода эскадры в Северное море. У мыса Скаген погиб пинк «Лапоминк». 30 августа (10 сентября) эскадра прибыла в Копенгаген. 4 (15) сентября линейный корабль «Трёх Святителей» наскочил на песчаную мель, снять его удалось, но корабль был сильно повреждён. На кораблях было много заболевших. К приходу кораблей в Англию 24 сентября, заболели сотни людей. В Англии для ремонта осталась значительная часть эскадры, включая «Святителя», под началом бригадира Самуила Грейга.

Дальнейший поход также был тяжелым. В Бискайском заливе разыгрался шторм. На некоторых кораблях оказались сильные повреждения. Корабль «Северный Орёл» был вынужден вернуться в английский город Портсмут, где его в итоге признали негодным к службе и разобрали. В дальнем походе выявилась недостаточная прочность корпусов кораблей: во время качки доски обшивки отходили и появлялась течь. Плохая вентиляция и отсутствие лазаретов привели к массовым заболеваниям команд и высокой смертности. Сказалось и неудовлетворительная предварительная подготовка со стороны Адмиралтейства. Флотские чиновники стремились формально решить поставленную задачу, чтобы избавиться от хлопотливого дела: кое-как снабдили корабли и выпроводили их из Кронштадта. Экипажи кораблей испытывали большую нужду в продовольствии, хорошей питьевой воде и обмундировании. Для ремонта и устранения повреждений в пути на всю эскадру, которую отправили в дальний поход, назначили только одного корабельного мастера.

Около месяца длился переход русских кораблей от берегов Англии до Гибралтара — свыше 1500 миль без единой остановки в портах. В ноябре 1769 года корабль «Евстафий» под флагом Спиридова миновал Гибралтар, вступил в Средиземное море и прибыл Порт-Магон (о. Минорка). 12 (23) ноября Грейг с основной частью эскадры в Гибралтар, где получил известие от Спиридова и направился на Менорку. К Рождеству 1769 года в Менорке собрались лишь 9 кораблей, включая 4 линейных корабля («Святой Евстафий», «Три Иерарха», «Три Святителя», «Святой Януарий»). В феврале 1770 года 1-я эскадра достигла берегов полуострова Морея (Пелопоннес). В марте прибыли линейные корабли «Ростислав» и «Европа».

При поддержке русской эскадры греки начали восстание. Чтобы использовать греческое национально-освободительное движение против турецкого ига, императрица Екатерина II ещё до начала операции направила в Италию графа А. Орлова, который должен был установиться связь с командирами повстанцев и оказать им поддержку. Орлов должен был руководить всеми русскими силами в Средиземном море. Русская эскадра высадила небольшие десанты, укрепив греческие отряды и начала осаду приморских крепостей на южном побережье Греции. 10 апреля капитулировала крепость Наварин, которая стала базой для русского флота.

Однако в целом восстание провалилось. Повстанцы, сражавшиеся в глубине Мореи, потерпели поражение. Турки самым жестоким образом давили сопротивление. Использовали карателей-албанцев. Осада приморской крепости Корон, начатая в марте часть русской эскадры, к победе не привела. Не удалось взять и крепость Модон. Из Турции в Грецию прибывали новые войска. Вскоре турецкие войска осадили Наварин. Орлов, из-за военной слабости греческих отрядов, проблем с питьевой водой и угрозы со стороны приближающейся турецкой армии, решил оставить крепость. 23 мая (3 июня) крепость взорвали и покинули. Русские войска оставили Морею, перенеся боевые действия в Эгейское море. Таким образом, русская эскадра не смогла создать устойчивую базу в Морее. Греческое восстание было подавлено.

Действия русских войск и флота в 1770 году

Борьба на море

Тем временем османское командование стягивало в Грецию не только сухопутные силы, но флот. Турки планировали блокировать Наварин не только с суши, но и с моря. Из турецких портов была направлена крупная эскадра. В это же время на помощь Спиридову прибыла вторая эскадра под командованием Д. Эльфинстона — корабли «Саратов», «Не тронь меня» и отставший ещё от первой эскадры «Святослав», 2 фрегата («Надежда» и «Африка»), несколько транспортных и вспомогательных судов. В начале мая эскадра Эльфинстона подошла к Морее и двинулась вдоль побережья. Утром 16 (27) мая около острова Специя русские обнаружили противника. Османы имели более чем двойное превосходство в силах, но не приняли бой и спрятались в порту Наполи-ди-Романья.

Днем 17 (28) мая русские корабли атаковали противника. Бой завершился без особых потерь с двух сторон. Турки считали, что имеют дело с передовым отрядом растянувшегося русского флота, поэтому отступили под защиту береговых батарей. Эльфинстон считал, что блокировать турецкий флот сил у него не хватит, и отошёл.

22 мая (2 июня) вторая эскадра Эльфинстона у острова Цериго объединилась с эскадрой Спиридова. Объединенные русские силы вернулись к заливу Наполи-ди-Романья, но османов там уже не было. Командующий турецким флотом Гасан-бей отвёл флот к направлению к Хиосу. 24 мая (4 июня) вблизи острова Специя русские и турецкие корабли оказались в пределах видимости. Однако штиль помешал морскому сражению. В течение трёх суток противники видели друг друга, но не могли вступить в бой. Затем османы воспользовались благоприятным ветром и скрылись. Русские корабли продолжили поиск врага. Почти месяц они бороздили воды Эгейского моря в погоне за османами. В середине июня к ним присоединился отряд кораблей, который последним покинул Наварин.

Все русские военно-морские силы на Средиземном море были объединены, общее командование принял Орлов. Надо отметить, что Спиридов был недоволен Эльфинстоном, который, по его мнению, упустил турок при Наполи-ди-Романья. Адмиралы поссорились. По инструкции Екатерины адмирал Спиридов и контр-адмирал Эльфинстон были поставлены в равное положение, и ни один из них не был подчинен другому. Только прибытие Орлова разрядило ситуацию, он принял верховное командование на себя.

15 (26) июня русский флот запасся водой на острове Паросе, где греки сообщили, что турецкий флот покинул остров 3 дня назад. Русское командование решило идти к острову Хиосу, а если там не окажется противника, то к острову Тенедосу, чтобы блокировать Дарданеллы. 23 июня (4 июля) у острова Хиоса дозорные на находящемся в авангарде корабле «Ростислав» обнаружили противника.

Источник: Бескровный Л. Г. Атлас карт и схем по русской военной истории

Бой в Хиосском проливе

Когда русские корабли приблизились к Хиосскому проливу, который отделял остров Хиос от Малой Азии, можно было определить состав вражеского флота. Оказалось, что противник имеет серьёзное преимущество. Турецкий флот имел в своём составе: 16 линейных кораблей (из них 5 по 80 пушек каждый, 10 — по 60-70 пушек), 6 фрегатов и десятки шебек, галер и других малых боевых и вспомогательных судов. На вооружении турецкого флота было 1430 орудий, общий экипаж насчитывал 16 тыс. человек. У Орлова перед началом сражения было 9 линейных кораблей, 3 фрегата и 18 других судов, которые имели 730 орудий и экипаж около 6,5 тыс. человек. Таким образом, противник имел двойное превосходство в орудиях и людях. Соотношение сил было явно не в пользу русского флота.

Турецкий флот был построен в две дугообразные линии. В первой линии находилось 10 линейных кораблей, во второй — 6 линейных кораблей и 6 фрегатов. Вспомогательные суда стояли за второй линией. Построение флота было чрезвычайно тесным (150-200 метров между кораблями), полностью могли использовать свою артиллерию только суда первой линии. Около берега был поставлен большой укрепленный лагерь, откуда корабли пополняли запасы. Командующий турецким флотом Ибрагим Хусамеддин-паша наблюдал за боем с берега. Адмирал Гассан-бей находился на флагмане «Реал-Мустафа».

Граф Орлов растерялся. Однако основная масса русских моряков была готова к борьбе. Энтузиазм экипажей, настойчивость Спиридова и командиров кораблей убедили главнокомандующего в необходимости решительной атаки. «Увидя оное сооружение (боевую линию противника), — сообщал Орлов в Петербург, — я ужаснулся и был в неведении: что мне предпринять должно? Но храбрость войск, рвение всех … принудили меня решиться и, несмотря на превосходные силы (противника), отважиться атаковать — пасть или истребить неприятеля».

Оценив обстановку и слабые стороны боевого построения вражеского флота, адмирал Спиридов предложил следующий план атаки. Линейные корабли, построенные в строй кильватера, пользуясь наветренным положением, должны были под прямым углом подойти к противнику и нанести удар по авангарду и части центра первой линии. После уничтожения кораблей первой линии удар наносился по кораблям второй линии. В этом проявилась смелость Спиридова как флотоводца, нарушившего правила линейной тактики, согласно которой требовалось вначале выстроить линию, параллельную противнику. Такое построение было связано с риском, т. к. русские, сближаясь с противником, подвергались продольному огню сильной артиллерии турецкого флота. Расчёт Спиридова был построен на быстроте и решительности атаки. Для русских кораблей, с большим количеством малокалиберных пушек, более выгодной была наименьшая дистанция. Кроме того, сближение позволяло несколько уменьшить потери, так как тогда не все турецкие корабли могли вести огонь, особенно прицельный.

Утром 24 июня (5 июля) русская эскадра вошла в Хиосский пролив и по сигналу главнокомандующего А. Орлова, находившегося на линейном корабле «Три Иерарха», построилась в кильватерную колонну. Головным шел корабль «Европа» под командованием капитана 1-го ранге Федота Клокачева, за ним — «Евстафий», на котором держал свой флаг командующий авангардом адмирал Спиридов, затем корабль «Три святителя» под командованием капитана 1-го ранга Степана Хметевского. Вслед за ними следовали линейные корабли «Януарий» капитана 1-го ранга Михаила Борисова, «Три Иерарха» бригадира Самуила Грейга и «Ростислав» капитана 1-го ранга Лупандина. Замыкали боевую линию корабли арьергарда «Не тронь меня» — флагман Эльфинстона, командир — капитан 1 ранга Бешенцев, «Святослав» капитана 1-го ранга Роксбурга и «Саратов» капитана Поливанова.

Около 11 часов русская эскадра в соответствии с ранее разработанным планом атаки повернула влево и почти под прямым углом начала спускаться на противника. Чтобы ускорить выход на дистанцию артиллерийского залпа и развертывание сил для атаки, русские корабли шли в сомкнутом строю. Около полудня турецкие корабли открыли огонь. Передовой линейный корабль «Европа» приблизился к боевой линии турецкого флота на расстояние пистолетного выстрела — 50 метров, и первым открыл ответный огонь. Капитан Клокачёв хотел ещё ближе подвести корабль к противнику, но близость скал заставила его повернуть и временно выйти из линии.

Головным стал флагманский корабль Спиридова. На русский флагман обрушился концентрированный огонь сразу нескольких кораблей врага. Но наш флагман уверенно продолжал движение, подавая пример всей эскадре. Воодушевляя моряков на битву с османами, на верхней палубе с обнаженной шпагой стоял адмирал Григорий Спиридов. На русских кораблях гремели боевые марши. Музыканты получили приказ «Играть до последнего!».

Адмирал приказал сконцентрировать огонь на флагманском корабле турок «Реал-Мустафа». Вслед за флагманом вступили в бой и остальные корабли русского флота. К концу первого часа сражение стало общим. Линейный корабль «Три святителя» вёл исключительно меткий огонь по врагу, нанося турецким кораблям серьёзные повреждения. При этом в русский корабль попало несколько вражеских снарядов, которыми были перебиты брасы (снасти такелажа, при помощи которых поворачивали реи в горизонтальном направлении). «Три Святителя» стало сносить прямо в середину турецкого флота, между двумя его боевыми линиями. Положение стало весьма опасным. При малейшей ошибке корабль мог столкнуться с турецким судном или разбиться о камни. Однако капитан Хметевский, несмотря на ранение, продолжал умело руководить действиями корабля. Русский корабль выдержал мощный обстрел врага. От неприятельского обстрела на «Трёх святителях» появились подводные пробоины, были повреждены мачты. Но русские моряки продолжали вести бой на близкой дистанции и сами обрушили на врага сотни снарядов. Они обстреливали противника сразу с обоих бортов.

Корабль «Януарий» под началом капитана Борисова, пройдя вдоль османской линии, и расстреливая сразу несколько вражеских кораблей, повернул и снова прошёлся вдоль линии. Затем занял позицию напротив одного из кораблей и сосредоточил огонь на нём. За «Януарием» следовал корабль «Три иерарха». Он подошёл к другому вражескому кораблю — флагману капудан-паши, встал на якорь и начал ожесточенную дуэль. Русские корабли становились практически вплотную к вражеским кораблям, что позволяло использовать не только малокалиберную артиллерию, но и ружья. Турецкий корабль не выдержал огня и отступил, показав корму. Он был «разбит до крайности». Большие повреждения получили и другие турецкие корабли, против которых сражались «Ростислав» и «Европа».