ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

Г) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом (ошибка в управлении)

Д) нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Чиновники игнорируют долговременные проблемы, потому что обязаны потакать краткосрочным интересам избирателей.

2) По всему миру цифры рождаемости падают ниже уровня замещения, так что глобально популяция скоро не сможет воспроизводить сама себя.

3) Реактивным самолётам требуются бетонные взлётные полосы и серьёзная база технического обслуживания.

4) Проходя мимо причала, Артёму захотелось сделать несколько фотографий.

5) До появления Интернета никакая технология и опыт в человеческой истории не распространялась ещё так широко, быстро и глубоко, как сейчас.

6) Из простой и дешёвой еды бургер за последние два десятилетия превратился в блюдо авторской кухни, требующее от повара полёта фантазии.

7) Тысячелетиями Китаем управляла каста способнейших, которых отобрали через государственную систему экзаменов с жёсткой конкуренцией.

9) Рыцари подошли к Ричарду Львиному Сердцу.

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ А) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением Г) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом (ошибка в управлении) Д) нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1) Чиновники игнорируют долговременные проблемы, потому что обязаны потакать краткосрочным интересам избирателей. 2) По всему миру цифры рождаемости падают ниже уровня замещения, так что глобально популяция скоро не сможет воспроизводить сама себя. 3) Реактивным самолётам требуются бетонные взлётные полосы и серьёзная база технического обслуживания. 4) Проходя мимо причала, Артёму захотелось сделать несколько фотографий. 5) До появления Интернета никакая технология и опыт в человеческой истории не распространялась ещё так широко, быстро и глубоко, как сейчас. 6) Из простой и дешёвой еды бургер за последние два десятилетия превратился в блюдо авторской кухни, требующее от повара полёта фантазии. 7) Тысячелетиями Китаем управляла каста способнейших, которых отобрали через государственную систему экзаменов с жёсткой конкуренцией.

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ по русскому языку 2018. Ответы к заданиям

Загрузка…

Слишком долго?

Перезагрузить документ

|

Открыть в новой вкладке

Сохранить [133.10 KB]

Ответы:

Ответы ЕГЭ по русскому языку 2018

- Следующая публикация ЕГЭ по русскому языку 2018 вариант 9

- Предыдущая публикация ЕГЭ по русскому языку 2018 вариант 7

Читайте также:

-

ЕГЭ по русскому языку 2018 вариант 2

24.01.2018

-

ЕГЭ по русскому языку 2018 вариант 21

24.01.2018

-

ЕГЭ по русскому языку 2018 вариант 9

24.01.2018

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Официальный сайт

Верховного Суда Российской Федерации

Верховный суд предписал штрафовать чиновников за казенный подход к жалобам

Верховный суд России оставил в силе знаковое решение: руководителя наказали за банальную отписку в ответ на обращение гражданина. Заявление с криком о помощи чиновники, как часто у них бывает, просто поперекладывали с одного стола на другой. А потом человеку ответили, мол, проверку провели, факты не подтвердились. Именно такой подход называется казенным. Плохая новость для таких столоначальников: казенный подход теперь наказуем.

Защитить свое «право» давать людям отписки попыталась в Верховном суде страны некая гражданка З., заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Брянской области. К ней поступила жалоба от сотрудницы одной из компаний на невыплаты зарплаты в организации. Столоначальница поручила одной из своих подчиненных «дать ответ» (дословная резолюция на жалобе).

То есть начальница переслала документ непосредственному исполнителю, кому предстояло разбираться. На данном этапе все было нормально, именно так и работает система. Надо сказать, что и сама руководительница получила документ сверху: ей поручило отработать документ вышестоящее начальство. Так что бумага как бы спускалась вниз по служебной лестнице: от высоких кабинетов к рабочим. И в какой-то момент оказалась на столе у того, кто не может передать ее ниже, а должен сам заняться делом.

А дальше начался тот самый казенный подход: бумага около месяца пролежала на столе у исполнителя. Затем тот ушел на больничный. Никаких действий за это время чиновник-исполнитель не предпринял.

Вахту от заболевшего чиновника принял другой исполнитель. Он и подписал официальный ответ на заявление: «По указанным в обращении вопросам ранее проводилась проверка, о результатах которой заявителю сообщено, оснований для проведения повторной проверки не имеется, а также о невозможности проведения проверки в части нарушения прав других работников по причине отсутствия от них соответствующих заявлений». Говоря простым языком, заявителя просто отфутболили, мол, не мешайте работать.

В былые времена пробить такой чиновничий бастион было бы невозможно. Ведь формально все было сделано по закону: бумага отработана, ответ дан вовремя. Какие могут быть вопросы?

Формально чиновники ответили в срок, но на деле даже не стали разбираться в ситуации

«Отраженный в обращении довод о нарушении законодательства при выплате заработной платы в рамках рассмотрения обращения ошибочно не принят во внимание и не проверен, формулировка резолюции З. «дать ответ» означает, что проведение проверки доводов обращения не требуется, необходимо только дать ответ заявителю», говорится в решении Верховного суда.

Правовые аспекты соцподдержки населения эксперты «РГ» разбирают в рубрике «Юрконсультация»

За то, что руководительница не организовала работу подчиненных как положено, она оштрафована на 5 тысяч рублей. Верховный суд РФ оставил решение в силе. Эксперты называют дело знаковым: так как чиновник наказан не за формальное нарушение, например, ответ позже срока, а именно за халатность и равнодушие. Формальности соблюдены, но по сути дана отписка, и это наказуемо. Именно на такие правовые позиции должны ориентироваться нижестоящие суды.

Источник

Как решить конфликт между сотрудниками руководителю

Споры на работе неприятны, но неизбежны: только 8% сотрудников ни разу не сталкивались с конфликтами в коллективе. Возможно, это фрилансеры. Четверть опрошенных конфликтует ежемесячно, а 16% – ежедневно. Все это ухудшает работу организации, снижает ее эффективность, может привести к потере прибыли или текучке кадров.

Как вести себя руководителю, чтобы помочь сотрудникам выйти из конфликта?

Причины конфликтов между сотрудниками

1. Несовершенная организация работы

Рабочие процессы должны быть прозрачны и понятны для сотрудников. Если бизнес-процессы четко прописаны, для неразберихи нет места – организация работает слаженно. 44% респондентов в исследовании HeadHunter признали, что неправильно построенная работа и система коммуникации становятся причинами конфликтов.

2. Неясный круг обязанностей

Каждый работник должен понимать, за решение каких задач он отвечает, а что находится вне его компетенции. Если руководитель не может распределить обязанности между сотрудниками, определить зону ответственности, формулирует задачу расплывчато – это дает повод для конфликтов.

3. Отношения между сотрудниками

От работников ждут, прежде всего, выполнения своих функций, но невозможно запретить им общаться на личные темы или составлять мнение друг о друге. Бывает, что люди не сходятся в оценке каких-то событий, увлечениях, образе жизни. Это ведет к возникновению напряженности.

Нельзя требовать от подчиненных, чтобы они общались исключительно тепло и по-дружески, но задача руководителя – сделать так, чтобы эти различия не мешали работе. Нужно делать упор на сплочение коллектива разными способами. Например, исследование Buffett National Wellness Survey показало, что в компаниях, где внедрен корпоративный спорт, сотрудники брали меньше больничных, доходы стали в среднем на 11% выше, а прибыль акционеров выросла на 28%.

4. Особенности поведения сотрудников

Оскорбления, переход на личности, скандалы – все это недопустимо в рабочей обстановке. Даже если человек прав в оценке ситуации, ее слишком эмоциональное изложение может спровоцировать еще больший конфликт.

5. Ограниченность ресурсов

Конфликты возникают в точке соприкосновения интересов. Нехватка материальных, финансовых ресурсов ведет к столкновениям и борьбе за них.

6. Недостаток информации

Скрывая важную информацию от сотрудников, руководство может спровоцировать возникновение слухов. В кризисных условиях, когда обстановка в коллективе напряжена, неосторожное слово может повлечь за собой череду сплетен и домыслов, провоцируя конфликты.

По статистике – 86% руководителей и сотрудников называют причиной сбоя в работе именно неэффективное общение и отсутствие сотрудничества.

7. Излишнее давление

Невозможно работать в состоянии постоянного аврала. Стресс сказывается на эмоциональном состоянии сотрудников, может привести к скандалам и выяснению отношений.

Это основные причины рабочих конфликтов, но поводов для них намного больше. Эффективнее предупреждать конфликты между сотрудниками, чем постоянно тушить возникающие пожары. Основные направления работы руководителя в этом вопросе:

Этапы работы с конфликтом

Конфликт сотрудников руководитель должен решать с нейтральной позиции. Его основная функция – роль арбитра, управление эмоциями всех участников процесса, в том числе и своими. Методы решения могут быть педагогические (убеждение, разъяснение, просьба, разговор) и административные (увольнение, выговор, наказание).

Чтобы понять, как разрешить конфликт, выясните причины его возникновения. Лучше всего это сделать в процессе беседы с участниками конфликта.

Этап 1 – Прояснение ситуации

Беседу лучше начать со вступления, в котором можно выразить надежду на разрешение конфликта для общей пользы. Нужно выслушать всех сотрудников, имеющих отношение к конфликтной ситуации. Только так можно рассмотреть проблему со всех сторон. Скорее всего, это будут взаимные претензии и эмоциональные высказывания. Это необходимо, чтобы оппоненты могли выпустить пар. Начальник не должен занимать чью-то сторону и демонстрировать поддержку определенной точки зрения. Его задача – оставаться максимально объективным, выяснить цели, мотивы поступков сотрудников, изучить отношения участников до конфликта.

Этап 2 – Моделирование «идеального» будущего

На этом этапе переговоров узнайте, какое видение результата у каждой из сторон конфликта. Есть вероятность, что это будет что-то невыполнимое, но только так можно понять, чего хочет каждый участник. Важно продолжать общение, даже если есть ощущение, что переговоры зашли в тупик. Главное, не отклоняться от сути проблемы и поощрять движение к примирению.

Этап 3 – Переход к конструктиву

Для снижения эмоционального напряжения важно демонстрировать желание выслушать партнера, проявить искренний интерес к позиции оппонента, сфокусироваться на общих интересах и целях. Свою позицию нужно доказывать фактами, говорить спокойно, без лишних эмоций.

Используя информацию, полученную ранее, следует кратко обрисовать суть конфликта, определить намерения участников спора в отношении способов примирения и перейти к следующему этапу. Важно не давить авторитетом, используя угрозы и ультиматумы.

Этап 4 – Поиск решения

На этом этапе подберите выход, который устроит всех участников. Часто, посмотрев на ситуацию со стороны, можно увидеть простое решение, которое не приходило в голову из-за бушующих эмоций. Если руководитель понимает, что сотрудники способны договориться самостоятельно, он может предоставить им эту возможность. В противном случае, стоит обратить внимание участников на то, что без взаимных уступок конфликт не разрешится, поэтому необходимо выбрать такой вариант, который устроит всех.

Этап 5 – Фиксация примирения

Найденное решение нужно проговорить, чтобы обратить на него дополнительное внимание. Подчиненные должны понять, что их мнения были услышаны, а интересы соблюдены. Конфликт сотрудников – это болевая точка, которая может сигнализировать, что в организации что-то не так. Наладив отношения между работниками, руководитель должен проанализировать общую картину, чтобы уменьшить конфликты между сотрудниками.

Михаил Михайлов, основатель консалт-бюро MIKHAILOV CONSULTING:

«Конфликт возник на почве того, что одного сотрудника назначили руководителем отдела над другим. Подчиненный посчитал нового начальника некомпетентным и не соответствующим этой роли.

Я предложил собственнику выступить регулятором в этом конфликте, так как ему было важно сохранить обоих. Но, в итоге, пришли к более простому решению – развести участников конфликта по разным подразделениям, благо размеры компании и функционал это позволяли.

Конфликт сотрудников был решен исключением взаимодействия. Такое легкое решение, конечно, возможно далеко не всегда. Для остальных случаев есть довольно объемная процедура урегулирования конфликта по специальной методике»

Стратегии решения конфликта между сотрудниками

Стратегия — это линия поведения, которую выбирают участники конфликта. Она оказывает решающее значение на итог спора. Руководитель, работая с конфликтной ситуацией, должен направить подчиненных к выбору наиболее продуктивной стратегии. Некоторые из них предполагают не открытое противостояние, а уход от решения проблемы. Эти очаги напряжения впоследствии могут привести к кризису, поэтому на такие «скрытые» конфликты тоже важно обращать внимание. Пять основных стратегий поведения в конфликтной ситуации:

1. Конкуренция – оппоненты ориентированы только на свои цели, готовы к открытой борьбе, навязыванию своей точки зрения другой стороне. Уступка в конфликте воспринимается как проигрыш.

Когда такая позиция оправдана? В случаях, если ситуация опасная и нет времени на переговоры. Выбранное решение должно быть конструктивно, выгодно для всей организации, а не для конкретного человека. В остальных случаях эта стратегия носит разрушительный характер, ведет к ухудшению отношений.

2. Уступка – отказ от борьбы, добровольный или под влиянием обстоятельств. Выбирая эту стратегию, участник конфликта стремится сохранить хорошие отношения, уклоняясь от открытого противостояния. Уход от конфликта необходим в случаях осознания неправильности своей позиции, зависимости от оппонента, когда ущерб, полученный в ходе противостояния больше, чем возможная выгода. В этой стратегии конфликт между сотрудниками очевиден, но одна из сторон сознательно от него уходит.

3. Компромисс – каждый оппонент в чем-то уступает, чтобы прийти к общему решению. Используется при равных возможностях, но взаимоисключающих интересах участников конфликта. Для выбора этой стратегии нужно желание идти навстречу друг другу. Несмотря не то, что это конструктивный подход, сотрудники могут быть удовлетворены решением, так как вынуждены в чем-то поступиться.

4. Избегание конфликта – отрицание, стремление закрыть глаза на возникающее напряжение. Эта стратегия используется для того, чтобы выиграть время, определиться с линией поведения перед тем, как конфликт перейдет в открытую фазу. Также конфликт избегают, если его предмет не важен для сотрудника, он надеется, что ситуация решится сама.

5. Сотрудничество – поиск такого решения, которое устроит всех. Для поиска решения нужен полный и открытый анализ, обсуждения разногласий, желание решить конфликт с выгодой для всех коллег. Это наиболее эффективное поведение, но и самое сложное.

Рассмотрим эти стратегии на примере:

Менеджер пообещал клиенту, что дизайн сайта будет готов за неделю. Дизайнер может успеть выполнить эту работу, если откажется от остальных проектов, но подведет других заказчиков. Менеджер настаивает – клиент крупный, возможно долгосрочное сотрудничество, можно «подвинуть» остальных в очереди. Возникает конфликт.

Если в этой ситуации выбрать стратегию конкуренции, менеджер и дизайнер могут потратить немало времени на выяснение, чья позиция правильная, привлечение коллег, обсуждение ситуации с руководителем. Время будет упущено, отношения испорчены.

Дизайнер может поработать в выходные или задержаться подольше, чтобы не обострять ситуацию. В конце концов, зачем портить отношения с менеджером, можно и уступить, пожертвовав своим свободным временем. Этот способ решения конфликта между сотрудниками не может считаться выигрышным, так как дизайнер вынужден перерабатывать из-за чужой ошибки.

Менеджер может проигнорировать слова дизайнера и надеяться, что все само как-нибудь решится – клиент забудет об установленном сроке или работа потребует меньше времени. Он избежит конфликта, но последствием может стать потеря заказчика.

В случае выбора компромиссного решения стороны идут на взаимные уступки: менеджер просит заказчика немного подождать, а дизайнер пару раз задерживается на работе или передвигает некритичные задачи в пользу требуемого проекта. В итоге – все соглашения выполнены, но остается некоторая напряженность.

Выбирая стратегию сотрудничества, менеджер и дизайнер могут проанализировать загруженность дизайнера, возможность подвинуть какие-то заказы или делегировать их другим исполнителям, а также рассматривают увеличение срока выполнения для крупного заказа. Это анализ позволит выбрать оптимальное решение, устраивающее все стороны. Чтобы предупредить конфликт сотрудников в дальнейшем, руководитель может оптимизировать процесс работы, например, обязать менеджера уточнять сроки выполнения заказа у дизайнера до того, как озвучить их заказчику.

Александр Аларийский, основатель toxoff.net:

«Задача руководителя – выявлять и пресекать конфликты в организации. Проводить справедливую политику и не нарушать правил закона и морали самому.

Для руководителя важно примирить стороны конфликта, выяснить повод, проанализировать объяснения, определить настоящую причину и устранить источник конфликтов.

Причина столкновений зачастую скрыта от наблюдателя. В моей практике, за конфликтующими часто прячется организатор противостояния. Особенно, если спор сопровождается негативными эмоциями: злостью, ненавистью, обидой. В первую очередь, нужно найти того, кому это выгодно.

Польза от конфликта есть, но она зависит от действий руководителя: очерчиваются границы поведения, повышается трудовая дисциплина. В итоге, работа налаживается. Справедливость наказания для вредителей успокаивает и мотивирует рабочий коллектив».

Не просто конфликт сотрудников: травля в коллективе

Жертвой моббинга может стать кто угодно:

Травля показывает, что в коллективе сложилась нездоровая атмосфера, поэтому важно предупреждать подобные явления. Но сделать это бывает очень сложно – провокаторы на разборе конфликта выходят сухими из воды, перекладывая ответственность на других коллег. Моббинг сложно распознать и прекратить – помощь жертве может быть воспринята как попытка ее выделить, что приведет к эскалации конфликта.

Часто травля имеет скрытые мотивы, и для ее преодоления лучше обратиться к специалисту. Он поможет найти зачинщиков конфликта, определить, что стало его причиной, наладить отношения в коллективе. Если речь идет о конкретном провокаторе, который из-за особенностей характера, отсутствия такта, конфликтности, сталкивает между собой других сотрудников, стоит задуматься, насколько ценен этот человек для организации. Решением в этой ситуации может стать увольнение такого работника, перевод жертвы травли в другое подразделение, расформирование отдела либо мероприятия по улучшению взаимоотношений, поощрение командной работы, работа с психологом.

Наталья Сторожева, генеральный директор центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива»:

«Трудовые будни отдела продаж были похожи на театр военных действий: люди конфликтовали из-за распределения клиентских запросов с сайта, предоставления специальных условий заказчикам, резервирования товара, последовательности обработки документов. Это была не просто вражда, сотрудники откровенно вредили друг другу. У одного менеджера постоянно пропадали документы, и он вынужден был ходить с толстой папкой «первички» на обед и кофе-брейк. У другого постоянно «зависал» компьютер и не работала почтовая программа, до третьего невозможно было дозвониться из-за постоянных проблем со связью.

Какое-то время руководитель закрывал на это глаза, считая это проявлениями здоровой конкуренции. Но однажды в отсутствие одной из сотрудниц в офисе, ее клиенту сказали, что она уволена в связи с утратой доверия со стороны руководства. Это привело к потере крупного заказа, и чаша терпения руководителя переполнилась.

Чтобы преодолеть конфликтность и вредительство в коллективе, он пересмотрел систему мотивации отдела и добавил к персональным премиям командный бонус, мотивирующий людей сотрудничать, обмениваться опытом, помогать друг другу в получении заказов и развитии работы с клиентами. Также он согласовал для отдела проведение нескольких тренингов по тимбилдингу, чтобы снизить уровень агрессии и помочь людям перейти от противостояния к взаимовыручке.

Это помогло развить навыки взаимодействия в команде и снизить уровень напряженности. На стабилизацию ситуации ушло около трех месяцев, постепенно вредительство прекратилось, а показатели эффективности отдела пошли вверх. Через 6-7 месяцев рост продаж составил 10-12%»

Резюмируем

Для любого руководителя конфликт сотрудников – это проверка на прочность, своеобразный экзамен. Начальник должен занять нейтральную позицию и, с помощью переговоров, помочь сотрудникам прийти к взаимовыгодному решению. Существует 5 основных стратегий поведения в конфликтной ситуации: избегание конфликта, уступка, конкуренция, сотрудничество и компромисс. Конструктивными способами выхода из конфликта считаются компромисс и сотрудничество, к ним следует стремиться в разрешении спорных ситуаций. Но это не значит, что другие стратегии нужно отвергать. Учитывая все обстоятельства конфликта, взвешивая все «за» и «против», выбирайте оптимальное решение в конкретной ситуации.

Отдельно от рабочих конфликтов стоит явление травли в коллективе – психологическое давление, направленное на конкретного человека. Руководитель должен быть в курсе проблем коллектива и не допускать подобных явлений.

Конфликты отрицательно влияют на работу – возрастает напряжение, вместо работы сотрудники выясняют кто прав, кто виноват, теряются заказы, падает прибыль. Если коллектив конфликтный, возникает текучка кадров, много ресурсов тратится на то, чтобы обучить новых сотрудников, ввести их в курс дела.

Вместе с тем, часть споров может улучшить работу компании. Если существуют конфликты по поводу разделения обязанностей – это повод доработать бизнес-процессы и составить четкий алгоритм действий сотрудников. Если негатив вызывает несправедливая оплата труда – нужно создать систему критериев оценки, премий и штрафов. Если споры возникают из-за перегруженности работников, можно установить систему учета рабочего времени, чтобы проанализировать ситуацию.

Часто конфликты – результат роста организации, лучше преодолеть их, пока организация небольшая, чтобы при масштабировании бизнеса эти проблемы уже не мешали.

Источник

ВС РФ подтвердил законность штрафа, назначенного госслужащему за формальное отношение к обращению гражданина

|

| seb_ra / Depositphotos.com |

Верховный Суд Российской Федерации оставил без изменения судебные акты по делу, в рамках которого на должностное лицо региональной инспекции труда был наложен административный штраф по ст. 5.59 КоАП («Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан») (Постановление Верховного Суда РФ от 16 июля 2021 г. № 83-АД21-6-К1).

Поводом для привлечения должностного лица (замруководителя инспекции по правовым вопросам) к административной ответственности послужил тот факт, что сотрудниками инспекции длительное время не проводились проверочные мероприятия по поступившему обращению гражданки, в котором она жаловалась на нарушение работодателем ее трудовых прав. Незадолго до истечения установленного законом 30-дневного срока рассмотрения обращения заявителю был направлен ответ формального содержания, в котором инспекция не дала оценки по существу приведенным заявителем доводам.

В связи с тем, что законодательством предусмотрена обязанность государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения гражданина и право последнего на получение ответа по существу поставленных в обращении вопросов, суды пришли к выводу, что в действиях замруководителя инспекции, в круг служебных обязанностей которого входит организация работы с обращениями граждан, содержится состав вменяемого правонарушения. Верховный Суд РФ согласился с этой точкой зрения.

Отметим, что это не первый случай, когда ВС РФ поддерживает позицию нижестоящих судов в вопросе о привлечении должностных лиц к ответственности за необеспечение надлежащего рассмотрения обращений граждан (см., например, постановления от 10 августа 2020 г. № 18-АД20-24, от 31 июля 2019 г. № 7-АД19-5).

Напомним также, что субъектами указанного правонарушения не являются должностные лица тех организаций, которые не относятся к числу государственных (муниципальных) органов и не осуществляют публично значимые функции (в частности, управляющие компании МКД) (см., например, постановления ВС РФ от 15 февраля 2019 г. № 88-АД19-2, от 22 октября 2018 г. № 88-АД18-3).

Источник

Пишите по делу

Рассмотрев обстоятельства дела, КС РФ прежде всего напомнил, что смысл, содержание и применение законов в РФ направлены на признание, соблюдение и защиту прав и свобод граждан, что обеспечивается правосудием на основе принципа равенства всех перед законом и судом. А право граждан на судебную защиту предполагает не только само обращение в суд, но и возможность эффективно пользоваться всеми полномочиями участника разбирательства, которые дает ему процессуальное законодательство.

Что касается оспоренных норм, то в КоАП ясно сформулирован порядок отказа в возбуждении административного производства, поэтому никакая «самодеятельность» здесь невозможна. В то же время, если отказ был вынесен «в иной форме», она не должна становиться препятствием для правосудия. Решение уполномоченного лица можно обжаловать через суд независимо от того, в каком виде оно получено, а кроме того, отказ можно признать незаконным по факту несоблюдения формы.

Таким образом, оспоренные нормы полностью соответствуют Конституции, однако дело Ольги Яковенко должно быть пересмотрено.

Источник

Когда люди планируют авиаперелет, последнее, о чем они задумываются – это взлетно-посадочная полоса (ВПП). Фокус всегда на самолете: кто производитель, какой тип, модель, компоновка салона, год выпуска. Между тем у ВПП характеристик не меньше, и все они играют ключевую роль для безопасности полетов, рассказывает рассказывает Игорь Провкин, генеральный директор «Опытный Завод N31 ГА:

Первая в мире и в истории

ВПП принадлежат той категории вещей, которые, кажется, окружали нас всегда. Допустить отсутствие аэровокзалов и, тем более, аэропортов в современном виде — нетрудно. Но разве могло быть время, когда самолеты летали, а ВПП еще не было?

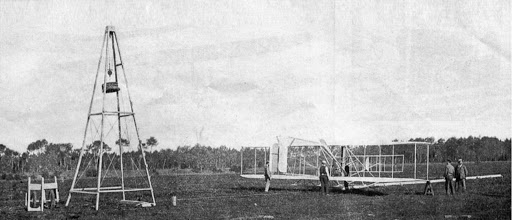

Братья Райт свой первый взлет осуществили в 1903 году в дюнах Северной Каролины в Китти Хоук, а их первым аэропортом посадки стали коровьи пастбища в Дейтоне, Огайо. Первая взлетно-посадочная полоса располагалась не совсем на земле, поскольку братья Райт использовали для взлета катапульту.

Разгонная катапульта братьев Райт

Первая взлетно-посадочная полоса с твердым бетонным покрытием появилась во время Первой Мировой Войны в 1916 году во французском Клермон-Ферране.

Согласно сегодняшнему определению Международной организации гражданской авиации (ИКАО), ВПП – это прямоугольная область на аэродроме, подготовленная для посадки и взлета самолетов. В понятие ВПП включаются как поверхность самой полосы, так и рулежные дорожки, пандусы, перроны и т.д.

Аэропорт: правила движения

Современные ВПП играют важнейшую роль в надежности перелетов и чрезвычайно дороги в строительстве и обслуживании. Их создание обходится в десятки миллиардов рублей. В крупных аэропортах обычно есть несколько взлетно-посадочных полос в разных направлениях, чтобы экипажи самолетов и диспетчеры могли иметь оптимальный выбор с учетом направления превалирующего ветра.

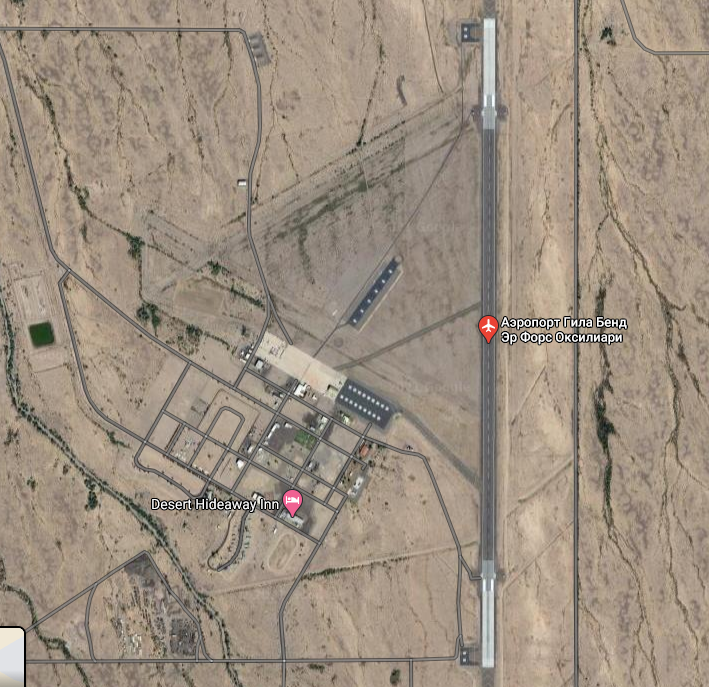

Кстати, составление розы ветров фактически является одним из предварительных шагов при планировке аэропорта. Многие из первых аэропортов или военных авиабаз строились в виде треугольника из трех взлетно-посадочных полос под углом 60° друг к другу именно по этой причине – чтобы иметь лучшие условия для взлета/посадки при любом ветре. Со временем научились определять ВПП с наиболее интенсивной загрузкой, тогда крупные аэропорты стали планировать с главной и вспомогательными полосами.

На спутниковых снимках некоторых аэродромов США прекрасно видно остатки расположения ВПП в виде треугольника

Ключевое покрытие

Для покрытия ВПП, рулёжных дорожек и стоянок используются различные материалы. Существуют грунтовые, гравийные, асфальтовые и железобетонные полосы. Взлётно-посадочная полоса с искусственным покрытием обозначается аббревиатурой ИВПП. Ряд натуральных поверхностей – лед, песок, коралловая крошка, снег, глина, дерн – это экзотика.

Грунтовые аэродромы в непогоду «раскисают», что делает невозможным их эксплуатацию. Сегодня в качестве покрытия стандартно используют бетон – он отличается надежностью и долговечностью. В России бетонные ВПП могут быть как цельнолитые, так и выложенные из готовых стандартных рифлёных плит аэродромного покрытия.

В исторической перспективе именно бетон сыграл ключевую роль в формировании отрасли гражданской авиации. Высококачественные бетонные и асфальтовые поверхности могут выдерживать большой вес и момент удара колес самолета о поверхность в разных точках полосы, а также позволяют производить в аэропорту десятки тысяч взлетов и посадок в год.

Именно широкое распространение бетона и постоянное совершенствование технологий, обеспечивающих износостойкость и надежное сцепление колес самолета с поверхностью, позволили гражданской авиации превратиться в гигантскую отрасль мировой экономики.

Стандартная аэродромная плита ПАГ-14 имеет размеры 6х2 м, толщина 14 см. ПАГ-18 и ПАГ-20 — соответственно, 18 и 20 см в толщину.

Самые-самые

Размеры взлётно-посадочных полос могут серьезно отличаться: от 300 до 12 000 метров в длину и от 10 до 300 метров в ширину. Самая большая грунтовая ВПП – на американской авиабазе Эдвардс, расположенной на поверхности высохшего озера Роджерс, ее размеры: 11917×297 м. Другими «исполинами» можно назвать ВПП в аэропорту города Чамдо, КНР — 5500 м и в российских Жуковском – 5402×120 м и Ульяновск-Восточный — 5000×105 м. В мире насчитывается еще три полосы длиной около 5000 м – в Китае, Бразилии и ЮАР.

Самой короткой ВПП в мире принято считать полосу аэропорта Хуанчо-Ираускин на острове Саба (Малые Антильские острова). Её длина – всего 396 метров. В России самая короткая взлётно-посадочная полоса на аэродроме Новонежино в Приморском крае, ее длина – 472 метра.

Аэропорт Хуанчо-Ираускин. Выкатываться здесь точно не стоит.

Стандартная длина полосы для международного аэропорта – 3000-3500 м. Региональные аэропорты в России часто имеют ВПП до 2000 м.

Особые меры

Чтобы поверхность дольше не изнашивалась и обеспечивала безопасные взлет и посадку, применяются особые дополнительные покрытия из высокопрочных материалов. Их характеризует быстрая полимеризация, что позволяет в минимальные сроки проводить на ВПП работы по заделке сколов и трещин, а также выполнять герметизацию швов. Кроме того, они дают возможность наносить на поверхность ВПП антискользящий слой, обеспечивающий безопасное торможение самолета в дождь или гололед.

У ВПП есть характеристика – классификационное число покрытия (PCN), оно демонстрирует несущую способность искусственного покрытия для эксплуатации без ограничений. Этот показатель соотносится с классификационным числом воздушного судна (ACN), которое отражает относительное воздействие самолета на искусственное покрытие для установленной категории стандартной прочности основания.

Система ACN/PCN введена ИКАО как метод классификации прочности покрытия взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, перронов для воздушных судов с максимальной взлетной массой более 5 700 кг.

Соответственно, полосы делятся по категории прочности основания: «А» – высокий уровень прочности, «В» – средний, «С» – низкий, «D» – очень низкая прочность.

Рифленый бетон и формула будущего

Чтобы соответствовать самым высоким категориям, большинство крупных аэропортов сегодня стремятся к переходу на поверхности ВПП из рифленого бетона. При его использовании основным видом износа становится только смещение плит от тепловых нагрузок или из-за движения песчаной/гравийной подушки, на которых они лежат.

Плиты из рифленого бетона

Такие смещения могут происходить из-за сезонных перепадов температуры, критическими для базовых свойств ВПП они не является. Последствия такого смещения решаются либо обработкой межшовного пространства гудроном, либо заменой плит.

На сегодня – это самое эффективное покрытие ВПП. Оно без каких-либо дополнительных средств обработки обеспечивает максимально высокий коэффициент сцепления шасси с поверхностью. На других типах поверхности он достигается либо в идеальную погоду, либо за счет постоянного использования передовых абразивных материалов.

Довольно ненадежным покрытием ИВПП является асфальт. Под воздействием высокой температуры он практически всегда плавится и деформируется, крайне трудоемок в ремонте, после которого на нем остаются «заплатки».

Аналогичным считается покрытие ИВПП с миксом цементобетона и асфальта. Это так называемый асфальтобетон, когда бетонные плиты сверху закатывают в асфальт. Со временем с плоской и ровной поверхности бетона асфальт отваливается, образуя выбоины. Проблема в том, что это может произойти в любой момент, размер выбоины предсказать невозможно, а «подлатать» поверхность быстро не получится.

Это чревато повреждением и ускорением износа шасси при регулярных рейсах из такого аэропорта, не говоря уже о драматическом снижении коэффициента сцепления. Поэтому ремонт для поддержания нормального состояния таких ВПП должен производиться крайне внимательно и регулярно, но не во всех аэропортах за этим тщательно следят.

Для России рифленый бетон снимает еще и проблему резкой смены погоды. В ряде регионов в летний период жара достигает 40 градусов, а зимой температура опускается до минус 40. Такие резкие перепады пагубно сказываются на покрытии, и от серьезного и потенциально опасного для безопасности полетов износа спасает только «бронебойное» рифленое покрытие полосы, а также соблюдение технологии строительства: подготовка площадки, соблюдение последовательности и качества выполнения всех слоев, качественный дренаж и т.д.

Впрочем, вскоре представления о том, что такое по-настоящему прочная ВПП могут измениться. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сообщили, что им удалось почти в два раза повысить максимальную прочность бетона для взлетно-посадочных полос. Новый композит прочнее применяемых сегодня составов на 46% за счет более высокого уровня статической прочности на сжатие и более высокой ударной выносливостью. В его составе использована смесь портландцемента с суперпластификатором, доменным гранулированным шлаком, карбонатной мукой и карбонатом калия. Формула способствует интенсификации процессов гидратации при твердении, а использование карбоната калия позволяет применять новый материал для бетонирования при отрицательных температурах.

Игорь Провкин, генеральный директор «Опытный Завод N31 ГА»

Для развёртывания самолётов нужны грунтовая площадка и немного техники. И всё

Вокруг авиации и экранопланов создан ряд мифов, которые откровенно искажают возможности летательных аппаратов и создают у населения, интересующегося вопросом, искажённые представления. Увы, но иногда и люди, профессионально обязанные разбираться в вопросе, тоже становятся жертвами этих мифов.

Одним из таких мифов является то, что для обеспечения базирования некоторых специфических летательных аппаратов нужна более простая инфраструктура, чем для нормальных самолётов, что якобы расширяет их возможности по рассредоточенному или безаэродромному базированию.

Стоит разобрать эти мифы подробнее. Для начала определимся со списком самих мифов и перечнем летательных аппаратов, вокруг которых они выросли.

Летательные аппараты-конкуренты и граничные условия

Мы будем иметь дело со следующими утверждениями:

1. Возможности гидросамолётов по базированию превосходят возможности обычных самолётов.

Надо сказать, что это отчасти и иногда так, но с рядом оговорок, которые очень сильно всё меняют.

2. Для обеспечения рассредоточенного базирования боевых самолётов очень хорошо подходят самолёты с вертикальным/коротким взлётом и посадкой — лучше, чем обычные боевые самолёты с горизонтальными взлётом и посадкой.

3. П. 1. Якобы для базирования экранопланов нужна минимальная по сравнению с самолётами инфраструктура и поэтому они меньше ограничены в выборе мест для базирования. На первый взгляд, этот пункт можно было бы объединить с гидросамолётами, но вот именно этот миф возник не сам по себе, у него есть творцы, внесшие в него кое-какие оговорки. Они также будут разобраны.

4. Самолёты с горизонтальными взлётом и посадкой и колёсным шасси, не амфибии — самый «проблемный» с точки зрения базирования класс летательных аппаратов, требующий самой дорогой инфраструктуры, особенно для больших многомоторных самолётов.

Мы проверим все эти утверждения на их правдивость, обозначим то, какие реально ограничения на базирование имеют те или иные летательные аппараты и определим самые универсальные из них, те, у которых менее всего ограничений и самые требовательные к базированию, те, использование которых возможно лишь в самом узком спектре условий.

Сразу стоит обозначить три пункта.

Во-первых, радионавигационное оборудование останется вне рассмотрения, просто потому, что в любом аэропорту или на любом временном аэродроме его придётся иметь, как и на базе гидросамолётов. Это отдельный вопрос, и в этом почти все летательные аппараты равны.

Во-вторых, вне рейтингов останутся абсолютные чемпионы, способные базироваться буквально где угодно, – вертолёты. Их возможности и так понятны, и всем известны, а необходимость не вызывает никаких сомнений.

В-третьих, разного рода экзотические и сошедшие со сцены летательные аппараты, которые сегодня применяются в минимальных количествах и по факту являются экзотикой, прежде всего дирижабли и автожиры, ну и другие экзотические летательные аппараты. По идее, экранопланы тоже должны быть в этой группе, но у них есть лобби, а значит, их реальные возможности нужно препарировать вместе с гидропланами и «вертикалками».

Разбор мифа 1: возможности гидросамолётов по базированию превосходят возможности обычных самолётов

Сначала нужно определиться с терминологией. Гидросамолёты условно можно поделить на несколько больших групп. Первый и один из самых распространённых в мире – поплавковый самолёт. Это самолёт, установленный на поплавки вместо колёс. Такие самолёты бывали и бывают разные.

Самым большим поплавковым самолётом в истории был итальянский CANT Z.511 — самолёт-доставщик диверсионных мини-подлодок. Это была по настоящему большая и, в общем-то, неплохая для своего времени машина. В ходе Второй мировой войны существовали поплавковые самолёты разведчики и даже истребители.

Самый большой поплавковый самолёт в истории

Сейчас, однако, таких больших поплавковых самолётов не производят, и они представлены одно- и двухмоторными модификациями обычных колёсных самолётов. В основном поплавковые самолёты – «чистые» гидропланы, они могут садиться только на воду и на ней же базироваться, но бывают поплавки, дооснащённые колёсами – такие самолёты можно вытягивать на ровную и твёрдую поверхность и катать по земле.

Современные поплавковые самолёты в Канаде.

Некоторые модели таких самолётов, оснащённые так называемыми амфибийными поплавками, могут садиться и на землю, но прочность их шасси ниже, чем у колёсных самолётов и ограничения по используемому аэродрому могут быть несколько выше и устойчивость на колёсах откровенно плохая.

Амфибийный поплавковый самолёт

Второй тип гидросамолёта – летающая лодка. Специфика летающих лодок в том, что у них полностью отсутствует колёсное шасси, в лучшем случае есть приставные колёса, которые можно укрепить на лежащий в дрейфе самолёт, чтобы вытянуть его на берег. В ходе Второй мировой войны летающие лодки применяли почти все воюющие стороны, а после войны они также некоторое время состояли на вооружении, например, в СССР на вооружении морской авиации состояли летающие лодки Бе-6 и Бе-10.

Бе-6 Морской авиации ВМФ СССР

Третий тип гидросамолёта – самолёт-амфибия. Этот самолёт имеет как возможность посадки на воду, так и возможность посадки на обычный аэродром с помощью полноценного колёсного шасси. При этом обычно самолёты-амфибии имеют перетяжелённый для прочности корпус и плохие взлётно-посадочные характеристики, по крайней мере, худшие, нежели обычный самолёт в тех же массе, габаритах и с теми же двигателями.

Самолёт-амфибия Бе-200

Таким образом, мы можем смело разделить гидросамолёты на две больших группы: те, которые могут взлетать только с воды (поплавковые самолёты и летающие лодки) и те, которые могут взлетать и с воды, и с земли (амфибии и поплавковые самолёты с амфибийными поплавками).

Каковы условия и ограничения для использования гидросамолётов? Можно сразу же сказать следующее: для амфибийных самолётов при полётах с земли действуют те же ограничения, что и для обычных «сухопутных» колёсных самолётов. Дополнительными ограничивающими факторами является потребность в несколько более длинной ВПП и лучшем качестве её покрытия (это станет очевидно при анализе возможностей обычных самолётов). При полётах с воды ограничения на применение этих машин следующие:

1. Необходимость иметь незамерзающую акваторию безо льда. Лёд – важная оговорка. Формально у России есть 14 незамерзающих портов, через которые возможна круглогодичная навигация без ледокольного обеспечения или почти без такового. Фактически это касается в основном судов с прочным водоизмещающим корпусом. Причина проста: открытая вода не такая уж и «чистая» и на ней могут быть дрейфующие льдины, иногда довольно крупные, а именно так называемый тёртый лёд (льдины до 2 метров в поперечнике), сморозь, шуга, и другие ледяные образования. Для судна с водоизмещающим корпусом они до определённых размеров угрозы не представляют, а вот садящийся на воду со скоростью 100-200 км/ч алюминиевый самолёт – совсем другое дело.

Шуга. Такая вода считается «открытой», водоизмещающие суда по ней спокойно ходят. Шуга частенько бывает вокруг и незамерзающих портов тоже. Фото: Brocken Inaglory

Корпус амфибии или летающей лодки будет сильно повреждён этими образованиями, а поплавковый самолёт может просто перевернуться. Специфика моря в том, что ветер может довольно быстро пригнать лёд на ранее чистый водоём.

Таким образом, сам климат в России не даёт особо разойтись с гидросамолётами. У нас в стране просто слишком холодно, и количество мест на морях, где такие машины могут применяться круглогодично, меньше, чем количество пальцев на руках здорового нетравмированного человека.

Отдельную оговорку стоит сделать для поплавковых самолётов: технически возможно сделать сменное шасси, когда поплавки меняются на лыжи или же поплавки и есть лыжи, с небольшим поворотным коньком в нижней части. Техническую реализуемость такой лыжи-поплавка в 80-х годах доказал советский изобретатель Фёдор Палямар, который изготовил такие лыжи-поплавки и испытал на скоростных аэросанях своей конструкции. Подобные лыжи-поплавки дадут возможность применять поплавковый самолёт зимой для посадок на ровные снежные поля. Но это возможно только для совсем маленьких одномоторных машин.

Кроме того, летать с заледеневших морских акваторий такие самолёты не смогут – лёд на море неровный, и бывает такое явление, как торосы, столкновение с которыми никакой лыжный самолёт пережить не сможет. То есть речь идёт скорее о наземном или озёрном ледовом аэродроме с ровной, подготовленной поверхностью.

2. Необходимость минимального волнения. Уже шторм в 4 балла делает невозможным ни взлёт, ни посадку никакого гидросамолёта в мире, 3 балла также либо вообще не дадут сесть (большинству существующих машин), либо сделают взлёт и посадку крайне опасными, с высоким риском катастрофы или аварии. При этом в наших северных широтах, штормы не редкость даже в незамерзающих акваториях.

3. Необходимость проверки и очистки водной поверхности от плавающих предметов: брёвен, бочек и тому подобного, перед каждым взлётом и посадкой. В СССР, где эксплуатировались военные гидросамолёты и летающие лодки, этим обычно пренебрегали. Иногда результатами становились столкновения гидросамолётов с этими предметами. Нельзя сказать, чтобы это было очень часто, но время от времени случалось. Самолёт при этом серьёзно разрушался и летать больше не мог, по крайней мере, без долгого и дорогого ремонта, а иногда и вообще.

4. Необходимость иметь бетонированную стоянку у воды. По сути это тот же аэродром, только без ВПП. Его тоже надо строить, если, конечно, не стоит цель сгноить самолёты побыстрее. Если технически гидросамолёт не может выйти на эту площадку (например, тяги не хватает), то нужны устройства для его вытягивания на неё.

В целом можно сказать, что совокупность данных ограничений делала эксплуатацию гидросамолётов в нашей стране крайне затруднительной и чаще всего просто невозможной. Не будучи в силах победить природу, Минобороны СССР и позже РФ последовательно сначала отказалось от летающих лодок в пользу исключительно амфибий с колёсным шасси, потом, на следующем этапе эволюции, обеспечило авиационные части на гидросамолётах резервными наземными аэродромами, после чего вообще перевело их на постоянное базирование на землю, оставив возможность посадки на воду как дополнительную возможность, после чего сформулировало в нормативных документах требование всегда иметь для гидросамолётов резервный аэродром с бетонированной ВПП, после чего отказалось от гидросамолётов вообще, заказав всего лишь несколько поисково-спасательных Бе-200 на некий крайний, уникальный случай, когда посадка на воду будет и нужна, и возможна одновременно. Надо сказать, что это было вполне здравое и правильное решение. До нас по той же дорожке пробежали американцы, с тем же результатом – и это при их тёплом климате!

Увы, но в морской авиации есть лоббисты, желающие возвращения амфибий в строй в ущерб нормальным самолётам. Пожелаем им всем неудачи.

Когда и где нужны гидросамолёты? Это «нишевые» машины. Где-нибудь в малонаселённых озёрных районах с теплым климатом и наличием никогда не замерзающих водоёмов большого размера они могут быть полезны и даже массово применяться. Примеры в тёплых странах имеются. Но это всё не про Россию с её климатом и размерами. В России в летнее время гидросамолёты представляют интерес как пожарные – и в таком качестве применяются.

Представляет интерес концепция небольшого грузопассажирского самолёта-амфибии с возможностью установки лыжного шасси. Такой самолёт мог бы обслуживать районы Крайнего Севера, Восточной Сибири и других таких же мест, взлетая летом с ВПП, на колёсах и садясь у населённых пунктов на воду, а зимой используясь с лыжным шасси. Такая машина могла бы заменить вертолёты во многих случаях. Но даже у неё была бы сезонность применения: весной, когда грунт раскисает, а на реках ледоход, даже настолько универсальный самолёт оказывается неприменимым. Это Россия.

Впрочем, он мог бы всё же найти своё место, но опять же как «нишевая» машина для специфических задачи и условий и с массой ограничений.

Да и в мире летающие лодки были массовым явлением только до тех пор, пока не было построено достаточное количество бетонированных ВПП — и после этого начался их закат.

Сделаем окончательный вывод.

Применение «чистых» гидросамолётов в России на регулярной и массовой основе невозможно: мешает климат. В то же время гидросамолёты-амфибии могут применяться так же, как и наземные колёсные самолёты, а ещё иногда, когда есть возможность и необходимость, садиться на воду и взлетать с неё. При полётах с наземных аэродромов (а большинство перевозок, хоть военных, хоть гражданских, требует именно этого) амфибии существенно уступают обычным самолётам по эффективности.

В целом гидросамолёты не имеют преимуществ по простоте организации базирования перед нормальными самолётами, так как в силу климата их полёты с воды носят сезонный характер и на большинстве территорий в России практически бессмысленны, а при полётах с наземных аэродромов обычные самолёты эффективнее.

Когда массовое строительство гидросамолётов разных типов может оказаться нужным для России? Только при каких-то малореальных событиях, например, если Россия будет завоёвывать Океанию в неядерной войне и нужно будет быстро перебрасывать по воздуху войска между атоллами. Или если в силу глобального потепления в России исчезнет зима и каким-то чудом образуется множество новых озёр, станут намного более полноводными сибирские реки и т.д. То есть, говоря серьёзно, никогда. Мы никогда не будем завоевывать Океанию и у нас никогда не будет тропического влажного климата, поэтому массово гидросамолёты России не понадобятся никогда – климат не даст их нормально использовать, он накладывает на их базирование слишком много ограничений.

Живите с этим теперь.

Разбор мифа 2: для обеспечения рассредоточенного базирования боевых самолётов очень хорошо подходят самолёты с вертикальным/коротким взлётом и посадкой

Периодически в России всплывает информация об идущей сейчас научно-исследовательской работе по определению возможного облика будущего российского самолёта с коротким взлётом и вертикальной посадкой. При этом сторонники проекта часто указывают на то, что, во-первых, России, имея такие самолёты, будет намного проще обзавестись палубной авиацией большой численности и авианесущими кораблями более простой конструкции, нежели нормальный полноценный авианосец.

По поводу палубной авиации пока ограничимся простой констатацией того, что это просто неправда, но тема «вертикалок» и лёгких авианосцев слишком объемна и требует отдельного рассмотрения.

А вот рассредоточенное и якобы безаэродромное базирование стоит разобрать.

Специфика «вертикалки» в том, что при взлёте этот самолёт использует не только горизонтальную тягу для разгона, но и вертикальную для придания самолёту дополнительной подъёмной силы. Эффект от такого способа взлёта, безусловно, есть: так, AV-8B и F-35B поднимаются с палуб американских десантных кораблей, имея на разгон чуть более 200 метров. Правда, с неполной боевой нагрузкой.

С полной боевой нагрузкой эти самолёты применялись англичанами и американцами в Афганистане. Обычно дистанция короткого разбега находилась в пределах 600-700 метров, иногда доходя до 800-900. При этом, что важно, все полёты этих машин в реальной наземной войне производились только с бетонированных аэродромов, просто зачастую с полуразрушенных (отсюда и ограничение по длине разбега).

А что же советский опыт? У советского опыта была специфика: Як-38 применялись в военных действиях только один раз – в 1980 году в ходе операции «Ромб» в Афганистане. Желающие сегодня могут найти массу информации об этих боевых вылетах, нас же интересует то, что отечественные «вертикалки» в наземной войне тоже летали с аэродрома, просто со стального разборного – он, кстати, и стоил потерянного на войне «Яка» – единственной нашей «вертикалки», разбившейся на настоящей войне, а не на боевой службе. Как известно, при посадке реактивная струя выбила из-под стальных плит ВПП грунт, и самолёт вместе с покрытием аэродрома провалился в получившуюся яму.

Британцы, массово использовавшие свои «Харриеры» в ВВС, тоже не летали с грунта – под каждый пункт базирования «Харриеров» приходилось и приходится оборудовать полевой аэродром со взлётно-посадочными площадками из стальных полос и плит, «авиационных посадочных матов». Такой аэродром, конечно, куда проще и дешевле капитального, но вопрос в том, что без покрытия эти самолёты летать регулярно не могут.

Вот как выглядит взлёт «Харриера» с таких матов:

Важно понимать, что для укладки матов на грунт сначала нужно, по сути, выполнить с грунтом тот же объём работ, что и для грунтовой ВПП — выровнять и местами утрамбовать. И только потом класть настил.

Любой «Харриер» может оторваться с короткого разбега от «голого» грунта. Но – один раз. Потом на этом месте будет канава, образованная струёй реактивного выхлопа, и надо будет искать новое место для взлёта. Вертикальная осадка на открытый грунт приведёт к тому же самому – образованию ямы под самолётом.

Вот как выглядела самая первая публичная вертикальная посадка «Харриера» на необорудованную площадку — обращаем внимание на пыль, а ведь это — не грунт.

Лондон, 1969 год, посадка на площадку с твёрдым покрытием — просто с недостаточно твёрдым

Констатируем: СКВВП или «чистые» СВВП не могут базироваться вне аэродромов. Им нужно спецпокрытие для того, чтобы взлетать и садиться.

В СССР попыток организовать безаэродромное базирование «Яков» было очень много. Провалились все. Вертикальный выхлоп даже на обычных аэродромах разрушал асфальт, вырывая его из покрытия аэродрома огромными кусками, а уж открытый грунт вообще никак выхлоп не держал.

В итоге в СССР вроде как нашли способ: складная площадка на автомобильном прицепе, поднятая высоко над землёй, давала возможность сесть на неё и взлететь с неё неограниченное количество раз. Неограниченное в теории, на практике же самолёту нужно межполётное обслуживание, и иногда ремонт и на этой площадке они были крайне затруднены.

Кроме того, эта советская специфика в будущем будет вещью в себе: старые «Яки» могли не только вертикально садиться, но и взлетать с полной боевой нагрузкой, пусть и на очень короткий боевой радиус. Исследуемые сейчас СКВВП так не смогут, как не могут F-35B: нужен будет хоть короткий, но разбег. А значит, плиты – временные стальные или постоянные бетонные.

А что обычные самолёты? А обычные самолёты не нуждаются в настиле. Приведём простой пример: Су-25 с количеством оружия на борту, сравнимым с тем, с которым «Харриер» летает с бетонированной 600 метровой дорожки, может подняться в воздух с грунта! Просто с утрамбованной земли, с обычного полевого аэродрома, не сильно отличающегося от тех, которые были нормой во время Великой Отечественной войны. Причём с тех же «примерно 600» метров!

Как видно из ролика, под стоянкой Су-25 всё же выполнен некий настил, но это не идёт ни в какое сравнение с тем, что нужно для взлёта СКВВП, и к тому же можно было обойтись и без него.

А вот здесь показана посадка на участок автодороги уже полноценного истребителя, несравнимого по своим ЛТХ с СКВВП.

И если полёт с неусиленного обычного асфальта с использованием вертикальной тяги чреват разрушением покрытия, то нормальные истребители спокойно садятся на участки автодорог и взлетают с них. «Вертикалка» так может только почти без использования подъёмных двигателей, что лишает затею смысла полностью.

Резюмируем.

Самолёты с вертикальным или коротким взлётом и вертикальной посадкой не имеют никаких преимуществ при рассредоточенном или безаэродромном базировании перед обычными боевыми самолётами с горизонтальными взлётом и посадкой. Причина: обычные самолёты могут взлетать с грунтовых взлётных полос или участков дорог, тогда как СКВВП нужен спецнастил или полноценная бетонированная ВПП, пусть и короткая.

При этом боевая нагрузка взлетающего с грунта самолёта нормальной схемы будет почти такой же или просто такой же, как у идущей на короткий взлёт «вертикалки» на бетоне. Требования к базированию обычных самолётов, таким образом, ниже, а ограничений они имеют меньше.

Для чего такие самолёты могут быть необходимы? Не погружаясь в тему слишком глубоко, скажем коротко: для морской войны, причём в весьма специфическом её виде. СКВВП – морское оружие, причём узкоспециализированное, не способное заменить нормальные самолёты даже на палубах авианесущих кораблей, но способное их дополнить, если у страны много денег. Впрочем, это тема отдельного материала.

Разбор мифа 3: возможности экранопланов по базированию превосходят возможности обычных самолётов

В случае с экранопланами мы имеем самые жёсткие ограничения: на них действуют все те же ограничивающие факторы, которые действуют на летающие лодки. Но есть оговорки.

Во-первых, есть информация о том, что открытые данные о массах и нагрузках КМ неверны, так как якобы его корпус в основном был выполнен из стали для обеспечения нужной прочности и из-за того, что КБ Алексеева не имело возможности получать алюминий.

В этом случае та же сморозь не будет опасна для взлёта и посадки подобного аппарата, но тогда встаёт вопрос осмысленности его с точки зрения грузоподъёмности. Если данные о массовом применении стали в конструкции корпуса верны, то КМ вряд ли мог поднять более 100-120 тонн полезной нагрузки, что для аппарата в 544 тонны и огромным расходом топлива, мягко говоря, мало.

С другой стороны, при строительстве будущих экранопланов существует техническая возможность обеспечить за счёт наддува воздуха под корпус его отрыв от поверхности и выход на экран на малой скорости и разгон уже на экране. Это делает экраноплан ещё более неэффективным в части расхода топлива, но, так как поддержка экранопланов в народе носит отчётливо религиозный характер, вопросы экономики в этих кругах никого не волнуют, зато адепты экранопланостроения используют эту особенность взлёта экраноплана как доказательство его универсальности.

Суть тезиса такова: это для гидросамолёта лёд – проблема, а для экраноплана – нет, он сначала взлетит надо льдом, а потом будет скорость набирать.

На самом деле это, конечно же, не так. Любой человек, представляющий себе, что такое холодное море, помнит про уже упомянутый ранее ледяной торос. Торос — это граница столкновения больших масс льда, на которой образуются обширные и беспорядочные поднятия ледяных глыб, иногда на большую высоту. Иногда торос может занести снегом, издалека его будет не видно, ровный снег может скрадывать перепад высот. Тем более что снег в Арктике отражает почти весь солнечный свет и в ясную погоду сильно слепит — вплоть до причинения вреда зрению. В итоге разгоняющийся на экране над мелкими неровностями экраноплан просто врежется в торос. Полностью он уничтожен после такого не будет, но едва ли это можно считать штатным режимом полёта.

В случае крена на открытой воде экраноплан легко может зацепить законцовкой крыла плавучую льдину, которых в холодных широтах полно на открытой воде, причём они часто почти не возвышаются над ней и издалека не видны.

Не самые высокие торосы недалеко от берега в тёплом Финском заливе. В более холодных широтах бывает намного хуже

Можно констатировать, что при базировании экраноплан подвержен тем же ограничениям, что и гидросамолёт, хотя иногда он действительно сможет взлететь в таких условиях, в которых гидросамолёт уже не полетит, но эта разница – на уровне статистической погрешности.

Однако у экранопланов есть ещё одна своя, специфическая проблема: любой экраноплан, способный нести более-менее значимую нагрузку, – огромный и тяжёлый. Например, «Орлёнок», который мог поднять такой же груз, как Ми-26, имел максимальную взлётную массу, более чем вдвое превышавшую таковую у Ми-26.

Одним из решений, позволяющих как-то улучшить весовую отдачу экраноплана, является отказ от шасси, которое имел «Орлёнок». Тогда полезная нагрузка действительно вырастет. Например, «Лунь» не имел шасси и нёс шесть тяжелых ракет.

Но тогда встаёт вопрос подъёма экраноплана из воды и его вытаскивания на стоянку для просушки и ремонта, если необходимо. К летательному аппарату в 50 или 60 тонн можно придумать приставное шасси, которое будут крепить водолазы и потом мощными лебёдками вытаскивать его из воды на стоянку.

Но что делать с экранопланом в 400 тонн без шасси? Ответ, увы, один: нужен плавдок.

Таким образом, к тем четырём ограничивающим применение гидросамолётов пунктам (которые сами по себе обессмысливают не амфибийные гидросамолёты полностью, а амфибийные превращают в «нишевый» летательный аппарат) добавляется ещё одно ограничение по базированию: нужен плавдок, без него возможность базирования будет только временная. Или придётся мириться с низкой весовой отдачей ничем не лучше, чем у «Орлёнка». Неплохой уровень универсальности!

О том, что они не могут летать нормально над землей, хотя бы так же, как гидросамолёты, говорить уже излишне. А перепады высот между рядовыми ледниками, айсбергами, припаями и т.д. в северных широтах делают принципиально невозможными и их полёты над морем, но это уже не относится к вопросам базирования.

Арктика — это не плоская ледяная пустыня

Делаем вывод: ограничения на базирование экранопланов ничем не меньше, чем такие же для летающих лодок и поплавковых самолётов, а для экранопланов без колёсного шасси нужен ещё и плавдок. Таким образом, на базирование экранопланов самой природой в России наложены самые жёсткие ограничения, такие, которые делают их практически неприменимыми.

Разбор мифа 4: самолёты с горизонтальными взлётом и посадкой и колёсным шасси, не амфибии, — самый «проблемный» с точки зрения базирования класс летательных аппаратов, требующий самой дорогой инфраструктуры, особенно для больших многомоторных самолётов

Сразу же подойдём к проблеме с конца: это не так. Всё наоборот. Каждый, кто видел аэропорт, представляет себе, насколько большая и сложная инфраструктура нужна для базирования самолётов. Но это – для постоянного базирования, ремонтов, длительного хранения, отдыха и питания пассажиров и так далее. А для временного рассредоточения или временного использования вдалеке от населённых районов?

Антарктическая станция «Молодёжная», одно из самых удалённых и опасных мест в мире, но с базированием нормальных самолётов проблем нет

А там – нет. Обычные колёсные самолёты наземного базирования – один из самых неприхотливых видов воздушного транспорта. Самолёты могут базироваться на грунтовых аэродромах, где нет никакого асфальта вообще, причём это относится и к тяжелым самолётам. Самолётам для подготовки к взлёту нужно несколько спецмашин и заправщик с топливом. Зимой они могут садиться на ледовые аэродромы, при этом обеспечить отсутствие на временных ВПП посторонних и опасных предметов намного проще, чем на воде.

Нормальным самолётам не нужны никакие стальные плиты, как «вертикалкам». Им не настолько важен климат, как гидросамолётам или экранопланам.

Всё, что нужно самолёту, – утрамбованная полоса грунта или снега, или же участок автодороги. И всё.

Смотрим примеры.

Пример 1. Гватемальские ВВС перегоняют отбитый у наркомафии бизнес-джет «Хокер-Сиддли 125». Как видно, в качестве ВПП используется просто просека в лесу, по сути, обычная лесная дорога.

Справедливости ради скажем: СКВВП взлетел бы отсюда тоже, но перепахал бы полосу очень серьёзно, то есть «аэродром» оказался бы одноразовый. А так, пока нет дождей, можно летать на него и с него регулярно.

Ничего особенного в таких полётах на самом деле нет.

Ещё живы люди из той эпохи, когда найти с воздуха пригодную для посадки поляну должен был уметь любой нормальный пилот самолёта – даже большого многомоторного, такого, как ТБ-3. Но и потом самолёты сохранили свои универсальные качества.

Из истории мы знаем, что истребители Ла-11, бомбардировщики Ту-4 и транспортные самолёты Ил-14 и Ан-12 совершали полёты с аэродромов на дрейфующих льдинах в Северном Ледовитом океане. На такую льдину успешно садился Ту-16, правда, из-за ошибки при взлёте он зацепил другой самолёт, но эта авария не была предрешённой. А один раз на такой аэродром совершили успешную посадку гигантские Ту-95. И успешно совершили взлёт.

Полярная станция СП-6 на дрейфующей льдине. Видны дальний бомбардировщик Ту-4 и транспортный Ил-14

Американцы сажали четырёхмоторный «Геркулес» на корабль и потом без всяких катапульт и ускорителей понимали его в воздух. Про посадки на ледяные аэродромы в Антарктиде и говорить излишне.

Пример 2. Полёты двухмоторного самолёта L-410 с автодороги в Конго. Самолёт в таких условиях обычно возит до 2,5 т груза.

Ещё с той же дороги, но чуть-чуть другого участка.

Как видно, самолёт буквально в автомобильном режиме едет по кривой и разбитой дороге, пока не оторвётся от земли. Конечно, это не большой самолёт. А что же большие? А вот что.

И вот:

На лёд в Антарктиде:

Конечно, здесь имеют место посадки на заранее подготовленные грунтовые аэродромы, но тут нет ни каких-либо стальных плит, сборных ВПП, необходимых для «вертикалок» и не нужны незамерзающие озёра рядом, как для гидросамолётов. Просто разровнять и уплотнить землю или лёд, оборудовать заправочный пункт, окопы или вагончики для личного состава, мобильный командно-диспетчерский пункт, и всё.

Но есть и другие примеры.

В 1980 году в Иране во время провалившейся в целом операции «Орлиный коготь» американские С-130 сели просто в пустыне. До этого агент ЦРУ в одиночку взял с этой площадки пробы грунта, чтобы определить, выдержит ли песок вес «Геркулеса». И, хотя операция провалилась, но самолёты-то и сели, и взлетели.

Ниже видео: «Геркулес» садится на площадку в пустыне. Видимо, когда-то её всё же ровняли, но судя по покрытию — давно.

А вот посадка на грунт огромного и тяжёлого С-17, и взлёт оттуда же:

А пассажирские тяжёлые самолёты так могут? Могут:

Вот вам и привязанность к аэродромам, не так ли? Второй эпизод в видеоролике, кстати, отвечает на все вопросы по разбомбленной противником ВПП.

Стоит также заметить, что все показанные самолёты — это не самолёты, которые СПЕЦИАЛЬНО проектировались под регулярные взлёты и посадки где попало (а такие примеры тоже есть, например легендарный на западе DHC-4 Caribou).

В модернизированном виде, с турбовинтовыми двигателями и современной электроникой, эта машина производилась до 1974 года, да и сейчас продолжает оставаться актуальной по своим характеристикам.

Ну и, конечно, помним абсолютного чемпиона по базированию где угодно — это наш Ан-2.

Что может сравниться с нормальным самолётом по универсальности в части базирования? Только амфибия с шасси, которая летом может сесть на озеро или в спокойную закрытую от шторма бухту, а в остальное время — туда же, куда и колёсный самолёт. Но у амфибии нет возможности обеспечить те же летно-технические характеристики, а такое же прочное шасси, как у обычного самолёта, не всегда возможно из-за требования обеспечить хорошую весовую отдачу при перетяжелённом корпусе. Амфибий с многоколёсными шасси, позволяющими сесть на слабый грунт и не зарыться в него, нет. Таким образом, их превосходство над обычными самолётами по широте доступных условий базирования не очевидно – оно как минимум будет проявляться очень редко, когда открытая вода есть, а плоского куска земли нет. А единственным классом летательных аппаратов, которые гарантированно превосходят нормальные самолёты в части доступных мест базирования, являются вертолёты. И это факт.

Единственные самолёты, которые реально привязаны к бетонным ВПП, — это тяжелые машины, такие, как Ту-160, Ту-95, Ту-142, президентский Ил-96 и тому подобные гиганты. Но в конце концов, у нас много бетонных ВПП.

Окончательный вывод таков: обыкновенные самолёты с горизонтальным взлётом и посадкой – самые универсальные с точки зрения возможных условий базирования после вертолётов летательные аппараты. Кроме вертолётов, по универсальности с ними не сравнится ничто. И если гидросамолёты (амфибии) в узких и редких условиях ещё могут оказаться полезными даже на фоне нормальных самолётов, то всё остальное (СКВВП, летающие лодки, поплавковые гидросамолёты) – это просто узкоспециализированные летательные аппараты, применимые когда-то и где-то там, где нас нет и никогда не будет. А то, что эта летающая экзотика «универсальнее», чем самолёты с горизонтальным взлётом и посадкой, – просто мифы.

Таковы реалии.

Немного гламура «под занавес»: бизнес-джет Pilatus PC24 садится на травяное поле. Можно и так, если очень хочется!

О разного рода мошенничествах в ходе единого государственного экзамена (ЕГЭ) говорят ежегодно с тех пор, как он стал обязательным по всей России.

Для тех, кто жаждет обмануть экзаменационную комиссию, в России с ее многочисленными часовыми поясами все выходит как нельзя лучше: к тому времени, когда ЕГЭ начинает сдавать Москва, вопросы и ответы уже есть у Владивостока.Кстати, пару лет назад возникла абсолютно такая же

ситуация, и никаких оргвыводов, судя по всему, сделано не было.

«Дело в том, что в России обманывать разного рода государственные механизмы всегда было доблестью, в отличие от, предположим, Австрии, Великобритании или Соединенных Штатов Америки», — заметил директор департамента образовательных программ Института образования ВШО Анатолий Каспржак.По мнению педагога, нет ничего удивительного в том, что кое-кто из выпускников стремится сдать ЕГЭ любыми возможными и невозможными способами: «Ставка единого государственного экзамена сверхвысока, поскольку для всех мальчиков это еще связано с обязательной армией». Наладить проведение ЕГЭ, по мнению Анатолия Каспржака, можно лишь добившись максимальной открытости и гласности.

Первый в 2013 году единый госэкзамен для выпускников средних школ — по русскому языку — состоялся утром, 27 мая, в понедельник, а накануне ночью в интернете были выложены заполненные бланки экзаменационных листов с правильными ответами. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил аннулировать результаты ЕГЭ для тех школьников, кто опубликовал ответы на вопросы в интернете. По мнению главы правительства, такие ученики не помогают другим, а только вредят. По мнению представителей Рособрнадзора, такая ситуация указывает на пробел в организации и качестве проведения ЕГЭ со стороны отдельных регионов.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является в России выпускным экзаменом в средней школе и основной формой вступительных экзаменов в высших учебных заведениях. На всей территории России применяются однотипные задания (учащимся предлагается выбрать из нескольких вариантов ответа правильный) и единые методы оценки. После сдачи экзаменов всем участникам выдаются свидетельства о результатах ЕГЭ, где указано количество полученных баллов по предметам. Максимальное количество баллов — 100.

Абитуриенты с наибольшим количеством баллов получают право быть зачисленными в ВУЗы с самым высоким конкурсом.

Эксперименты с ЕГЭ начались в России в 2001 году. С 2009 года он охватил всю страну и сделался общеобязательным.

Сторонники ЕГЭ утверждают, что он выравнивает шансы столичных и провинциальных абитуриентов и снижает коррупционную составляющую при приеме в ВУЗы. По мнению критиков, он ведет к натаскиванию старшеклассников на стандартные вопросы и тем снижает их интеллектуальный уровень.

В нынешнем году ЕГЭ сдают около 860 тысяч человек — 750 тысяч выпускников 2013 года и 110 тысяч выпускников прошлых лет, которые не прошли в ВУЗы и в соответствии с законом имеют возможность повторить попытку, чтобы увеличить количество баллов.

МНЕНИЯ РОССИЯН о проведении ЕГЭ.

Учитель математики:

«Это первая попытка провести во всей стране выпускные экзамены по системе ЕГЭ. Это было очень страшно. Я видела детей. Это был, конечно, стресс. Ну и ко всему прочему — дети были не очень хорошо подготовлены. Хотя учителя буквально «выпрыгивали из штанов» — так старались их подготовить. Но мне кажется, что ЕГЭ нужен. Это справедливое решение комиссии и непредвзятая оценка знаний».

Отец выпускницы 2011 года:

«ЕГЭ — это очень-очень плохо, потому что это только один из способов проверки знаний. Люди могут проверять знания разными способами: есть люди, которые могут сдавать тесты, есть те, кто может сдавать экзамены устно, и есть люди, которые лучше сдают их письменно. И это никак не пересекающиеся множества.

Учитель русского языка и литературы:

«У меня двойственное отношение к ЕГЭ. С одной стороны, уровень знаний русского языка среди современных школьников удручает. Именно поэтому я считаю, что введение ЕГЭ по русскому языку необходимо.Но ЕГЭ по русскому языку — нужно, а по литературе — нет. Литература — это душа. Ученику вовсе необязательно знать, как звали отца Татьяны Лариной.»

Студент ВШЭ:

«Я сдавал ЕГЭ дважды: первый раз в 2001 году. Я сдавал один предмет, он был обязательным для моей школы — математика. И второй раз я сдавал, чтобы поступить в Москву — тогда я сдал уже четыре экзамена по системе ЕГЭ. И я считаю, что именно благодаря ЕГЭ, я поступил в один из ведущих вузов Москвы — Высшую школу экономики. Это значительно помогло мне сэкономить мои издержки на поездки, на репетиторство».

Учитель английского языка:

«Не всегда с помощью ЕГЭ можно составить объективную картину знаний учащегося, как показывают эксперименты, проводимые на базе нашей школы. Во-первых, не всегда корректно поставлен вопрос и на него нельзя дать однозначный ответ.Бывали такие случаи, что учащиеся, которые успевали не так хорошо, просто угадывали правильный ответ.»

Сорокина Анна

Наверно нет, такого учителя основной школы, который бы не столкнулся с такой проблемой, как сдача экзамена в новой форме, со всеми плюсами и минусами сдачи ЕГЭ. Анна, заинтересовалась данным вопросом, и решила выяснить, а почему, собственно, ЕГЭ вызывает такой общественный резонанс.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Муниципальное образовательное учреждение

Совхозная средняя общеобразовательная школа

Адрес: 142953, Московская область,

Серебряно-Прудский район,

Тел. 8-49667-3-03-25

Проектная работа

по теме:

«ЕГЭ: за и против»

Сорокина Анна Алексеевна

Учащаяся 8 класса

проживающая по адресу:

МО, Серебряно-Прудский р-он,

Пос. Дмитриевский,

д. 7, кВ.18,

Адрес электронной почты:

[email protected] yandex.ru

тел. 8(909) – 658-26-54

Педагог – консультант

Фомина В.А.

Успенский 2012

1. Введение 3;

2. Сущность единого государственного экзамена 4;

3.

Анализ опроса учеников старших классов на тему: «ЕГЭ: за и против» 8;

4. Заключение 10;

Список использованной литературы 11;

Приложение 1 (Таблица «Доводы, приводимые общественностью в пользу введения ЕГЭ и против введения ЕГЭ»)

Приложение 2 (Опрос среди старшеклассников на тему «ЕГЭ: «за» или «против»)

1. Введение

После ввода обязательного Единого государственного экзамена не прекращаются споры: а есть ли от него польза для российской системы образования? Одни восторженно отзываются об этом нововведении, другие, наоборот, считают, что ЕГЭ не может показать истинных знаний экзаменующегося.

В связи с этим считаю тему о едином государственном экзамене актуальной. Данный экзамен пришел на замену традиционным школьным экзаменам, и теперь именно его предстоит сдавать всем ученикам средних общеобразовательных школ субъектов Российской Федерации по окончании 11 класса.

Целями моей работы являются: 1.Выяснить, что представляет собой единый государственный экзамен; 2. Провести опрос среди старшеклассников и проанализировать результаты; 3. Выявить положительные и отрицательные стороны единого государственного экзамена по мнению учащихся старших классов.

2. Сущность единого государственного экзамена

Впервые данный ЕГЭ был проведен в 2002 году в некоторых «экспериментальных» школах определённых субъектов РФ. Спустя пять лет, в 2007 году, был принят Федеральный закон о Едином Государственном Экзамене, одобренный Государственной Думой. По этому закону ЕГЭ вводился уже на территории всей Российской Федерация, но по-прежнему как «экспериментальный» (именно поэтому он был не обязательным для сдачи, в школах также проводились экзамены в традиционной форме). Далее был принят Федеральный закон от 2 февраля 2011 года N 2-ФЗ «О внесении изменений в закон РФ «Об образовании» и статьи 11 и 24 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в части совершенствования единого государственного экзамена», в котором

есть положения о том, что ЕГЭ

стал обязательным (и будет оставаться таким и в последующие годы) экзаменом и заменил традиционные школьные экзамены.

Согласно

Федеральному закону № 17-ФЗ от 09.02.2007 «О введении ЕГЭ

»

единый государственный экзамен это — централизованно проводимый в

Российской Федерации

экзамен

школах

и

лицеях

вузы

и

ссузы

. При проведении экзамена на всей территории России применяются однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения работ.

После сдачи ЕГЭ все ученики получают свидетельства о результатах экзамена или сертификаты с указанным количеством набранных баллов. Существует повторная сдача ЕГЭ в последующие годы. Для вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), было необходимо введение ЕГЭ. Так как, образование требовало совершенствования и стандартизации. Функцию контроля по проведению ЕГЭ 2012 осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. Сдача ЕГЭ по математике и ЕГЭ по русскому языку является обязательной с 2009 года. Выпускник должен при сдаче ЕГЭ по математике 2012 и ЕГЭ по русскому языку 2012 получить оценку не ниже балла, который установил Рособрнадзор. Если ученик получает плохую оценку сразу по этим двум предметам, то пересдать ЕГЭ, он сможет только в следующем году.

Введение такого способа аттестации является одним из шагов на пути присоединения России к Болонской декларации, согласно которой стандарты отечественного высшего образования должны быть приведены в соответствие с европейскими.

2.1. Положительные и отрицательные стороны ЕГЭ