Как создать смысловую связь между примерами в сочинении ЕГЭ

К 2. Эта загадочная смысловая связь

Что мы точно знаем?

|

Связь между предложениями |

|

| Смысловая |

Грамматическая |

|

Текст (от лат. textus — ткань; сплетение, сочетание)

Я люблю торты. Пингвины сидят на льдине. Смысл. связь текст |

См. задание 25 Слова-сцепки. Кстати, о деньгах. При упоминании о них тётушка сразу же воскликнула…

|

Нам всем понятно, что такое связь между предложениями. Задание 25 нацеливает на поиск слов – сцепок, осуществляющих грамматическую связь между предложениями.

Мы понимаем, что предложения в тексте должны быть связаны по смыслу. «Шедевр» «Я люблю торты. Пингвины сидят на льдине» нельзя считать текстом, именно из-за отсутствия смысловой связи.

Но даже это бессвязное нечто можно, проявив фантазию, превратить в текст:

|

Я люблю торты. Их крем из взбитых сливок напоминает мне льдины, на которых сидят пингвины. |

Теперь у нас есть связь и на уровне смысла (крем напоминает льдины), и на уровне грамматики (слова-сцепки «торты – их»). |

В этом нет ничего нового. Про связь между предложениями мы говорим постоянно. А вот что такое смысловая связь между частями текста? Мы про неё специально не говорим, потому что очевидно, что разные микротемы одного текста связаны по смыслу. Это данность. Но теперь про эту «данность» и «очевидность» нужно написать специально и отдельно. Если этого не будет, то за комментарий наш ученик получит уже не 5 баллов, а 4. То есть будет логичным сказать, что специальное объяснение связи между примерами оценивается в один балл.

Определяем для себя структуру комментария:

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

|

5 баллов! |

Только когда кулачок собран – все пальчики загнуты, можно сказать, что я выполнил(а) поставленную задачу. |

Чтобы написать о связи между микротемами (рассказ о 1-м примере = 1-я микротема / рассказ о 2-м примере = 2-я микротема), нужно знать, какой эта связь бывает.

Смысловые отношения между микротемами

1. Причинно-следственные отношения

|

следствие

|

поэтому, отсюда следует, в результате этого, |

причина    |

потому что, так как, из-за того что, |

Рассмотрим этот вид связи на уровне предложений:

Сегодня дождь, следовательно, нужно взять зонт. Отношения следствия (справа перечислены слова, которые помогают выразить эти отношения). Но стоит поменять части высказывания местами, отношения следствия превращается в отношения причины: я взяла зонт, потому что …

Как проявляется причинно-следственная связь на уровне микротем?

|

Семья мальчика рассказала всем в городе о поступке Селивана |

|

Изменилось отношение людей |

Изменилось отношение людей |

потому что |

Семья мальчика рассказала всем в городе о поступке Селивана |

Здесь и далее (если не указано иного) для анализа используется текст Н.С. Лескова, приведённый в демоверсии по русскому языку 2019 года.

|

Текст |

|---|

|

(1)Мой отец и исправник были поражены тем, что нам пришлось переночевать (2)Кстати, о деньгах. (3)При упоминании о них тётушка сейчас – Ах, боже мой! (4)Да где же моя шкатулка? (5)В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи? – (9)Я сейчас скачу, скачу туда… (10)Он, верно, уже – (14)Забыли, возьмите, – глухо произнёс Селиван. (15)Более он ничего сказать не смог, потому что задыхался от (16)Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прошенный, (17)Шкатулка была в полной целости. (18)Тётушка сняла с шеи ключик, – Всё, всё как было! – (19)Сохранно… – тихо молвил Селиван. – (20)Я всё бёг за (21)Хотел догнать… (22)Простите, что сижу перед вами… (24)Отец первый подошёл к нему, обнял его и поцеловал в – (28)Возьми то, что тебе дают, – сказал исправник. – (29)За что? (30)Не надо! – (31)За то, что ты честно сберёг и принёс забытые у тебя – (32)А то как же? (33)Разве надо нечестно? – (34)Ну, ты хороший человек… (35)Ты не подумал утаить чужого. (39)И он встал с места, чтобы идти назад к своему – На что? (44)Ко мне теперь, вот уже три дня, всё стали люди (48)Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною (54)В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и (По Н.С. Лескову*) * Николай Семёнович Лесков (1831–1895) – |

Как работать?

Если я вижу в тексте причинно-следственные отношения, то я понимаю, что нужно взять в качестве примеров.

|

1-й пример из текста

|

|

смысловая связь между ними |

|

Антитеза, которая показывает, как изменилось отношение «всех» |

Рассказ автора о действиях семьи |

Очевидная причинно-следственная связь. Если бы не…, то … |

Ещё в начале учебного года я была, мягко говоря, не в восторге от новых требований к комментарию, но, чем больше я сама пишу в этом формате, тем больше понимаю замысел разработчиков критериев. Именно осознание связи между примерами заставляет подбирать их не бездумно, не по принципу «в огороде – бузина, в Киеве — дядька», а действительно продуманно и логично.

На примере моих учеников могу сказать, что мыслительная деятельность по плану, указанному в критерии (привожу пример + ещё пример, пишу про связь), не всегда приводит к нужному результату. После приведения примеров оказывались в тупике, не зная, что писать про связь.

Происходит это, на мой взгляд, потому, что часто ученики приводят примеры из текста, как будто делают «переучёт» и расставляет таблички на полках магазина: вот метафора, вот эпитет, вот антитеза, вот оценочная лексика, которая показывает отношение автора к герою… Такой подход и приводит к тупику. Да, это примеры из одного текста, но не любые два примера имеют между собой ярко выраженную смысловую связь и «работают» на одну и ту же проблему.

Пример + пример ≠ связь

Не высасывай связь из пальца!

Не притягивай связь за уши!

Мы опробовали другую модель мыслительной деятельности:

|

1. Определяю вид смысловой связи. 2. Какие примеры подтверждают наличие этой связи? Называю первый пример и второй пример. |

Понимаю, что в тексте очевидная причинно-следственная связь. Действия семьи привели к изменению отношения людей. Следовательно, первый пример – антитеза, рассказывающая о том, как изменилось мнение людей. Второй пример – рассказ о действиях семьи. |

Что получилось?

Примером, позволяющим понять проблему текста, является антитеза, которая показывает, как меняется отношение людей к владельцу постоялого двора — Селивану. Все в округе считали его «колдуном», «разбойником , «злодеем» и «пугалом», все знали, что он «вор», всем он представлялся «страшным», все его не любили. Повтор слова «все» у автора не случаен. Этот приём подчёркивает масштаб неприятия Селивана людьми, его одиночество среди них. Но впоследствии он стал людям «хорош и приятен», для всех сделался человеком любимым и почитаемым. На его «опороченный дворишко» «стали люди заезжать», «пошёл доход»… Именно такое явное противопоставление позволяет ярко представить жизнь Селивана «ДО» и «ПОСЛЕ».

Говоря о действиях членов семьи рассказчика, автор подчёркивает, что мнение людей изменила активная, деятельная благодарность и искреннее желание понять, что важно именно для Селивана. Мы понимаем, что именно от этой семьи в городе и округе узнали о честности и благородстве Селивана. Для него было сделано самое главное – возвращено его честное имя. Семья мальчика, не жалея времени, несколько раз приезжала к нему, своим примером показывая всем, что это совершенно безопасно.

Между поведением родителей рассказчика и новым отношением людей к Селивану очень тесная связь. Если бы не признательность семьи, если бы не искреннее желание помочь Селивану, мнение «всех» никогда бы не изменилось.

Если видим в тексте причинно-следственную часть, то, как правило, есть то, что изменилось.

Значит, есть антитеза (1-й пример) и рассказ автора о чьих-то действиях, которые и привели к этим изменениям (2-й пример).

|

Красивое место — пустырь

Снесли часовню. Обращаю внимание на лексику, которую использует автор и которая показывает авторское отношение к случившемуся: разрушили шатровую колоколенку и разворотили лестницу |

Смех курсантов над преподавателем — уважение

Показал высокий уровень профессионализма Обращаю внимание на лексику, которую использует автор: переводил любой текст на любой странице; делал это «с листа» и в темпе; перевёл даже текст, написанный возрождённым недавно готическим шрифтом … |

Какие ещё бывают смысловые отношения, рассмотрим ниже.

2. Дополнение и уточнение данной информации

|

информация 1 + информация 2 = полная информация |

также, вместе с тем, кроме того, более того |

Вторая микротема (второй пример) может дополнять, уточнять первую (второй пример).

|

Рассказ о поступке Селивана |

+ |

Изображение его физического состояния Тяжело дыша, задыхался от непомерно скорой ходьбы, от сильного внутреннего волнения, сел на стул и опустил руки и голову, всё бёг, хотел догнать, задохнулся… |

|

1-й пример |

2-й пример |

смысловая связь между ними |

|

Рассказ о поступке Селивана |

Изображение его физического состояния |

Описание физического состояния героя делает его поступок особенно значимым, подчёркивает, что он совершенно не думает о себе. |

Как написать

Рассказ о поступке Селивана производит на нас особенно сильное впечатление именно в сочетании с описанием его физического состояния. Этот человек не думает о себе, не считается со своим здоровьем. Он мог бы ждать у себя дома, пока уехавшие обнаружат пропажу и вернутся за ней (и в этом нет ничего нечестного), но он делает всё, чтобы люди как можно быстрее получили шкатулку с деньгами. Описание физического состояния героя делает его поступок особенно значимым.

Внимание!

Текст, который мы пишем должен быть САМОДОСТАТОЧНЫМ, то есть любой читающий должен всё понять только из нашего текста. В этом случае перед рассказом о поступке Селивана понадобится кратко (очень кратко!) ввести читателя в курс дела – рассказать о вынужденном ночлеге и о пропаже шкатулки.

Мы не можем начать с того, что Селиван принёс и отдал тётушке шкатулку

Это неизбежно вызовет вопросы:

-

Кто такой Селиван?

-

Что это за шкатулка?

- Почему она оказалась у Селивана?

Но! ПЕРЕСКАЗ = КОММЕНТАРИЙ = 0 баллов. Пересказ может появиться в нашем сочинении только как вспомогательный фрагмент.

Пересказ — пишу о том, что делают герои.

Анализ — пишу о том, что делает автор.

На каких ещё примерах можно рассмотреть смысловые отношения дополнения?

|

Речь Селивана (можно продумать и проконтролировать) |

+ |

Жесты (нельзя продумать и проконтролировать) Покачал головой (от недоумения) Слова, называющие действия Селивана Продолжал сидеть, не трогался, словно ничего не понимал, встал, чтобы идти |

|

1-й пример |

2-й пример |

смысловая связь между ними |

|

Речь Селивана |

Слова, называющие действия героя и позволяющие «увидеть» его жесты |

Его слова, жесты и действия — всё говорит об одном: он действительно (а не только на словах) не понимает, за что его благодарят |

Как написать

Речь героя именно в сочетании с изображением его действий помогает автору создать очень цельный образ. Слова человек может контролировать, жесты – нет. Он качает головой именно от недоумения, не понимая, за что его благодарят. Он сидит не в ожидании награды, а только для того, чтобы отдышаться. Селиван из тех, кто не солжёт «ни словом, ни взглядом». Этот человек неукоснительно следует нравственным принципам, живёт так, как положено испокон веков, поступает честно, не ждёт благодарности, не понимает, за что его хвалят. Его слова не расходятся с его делами.

Ещё один вид смысловой связи между микротемами.

3. Противопоставление частей информации

| Информация 1 |

|

Информация 2 | но, однако, зато… |

|

Предположения исправника и семьи рассказчика Скрылся со шкатулкой |

|

Реальность… …тяжело дыша, вошёл Селиван со шкатулкой в руках |

|

Многолетнее отношение людей к Селивану Колдун, разбойник, вор, все не любят … |

|

Новое отношение людей к Селивану Для всех сделался человеком любимым и почитаемым |

До этого мы писали про антитезу, как про один пример из текста. В этом случае каждая часть антитезы будет отдельной микротемой.

|

1-й пример |

2-й пример

|

смысловая связь между ними |

|

Многолетнее отношение людей к Селивану |

Новое отношение людей к Селивану |

Именно противопоставление информации позволяет понять, как изменилось мнение людей. |

Как написать

Автор показывает, как много лет люди в городе и округе относились к Селивану. Все считали его «колдуном», «разбойником», «злодеем» и «пугалом», все знали, что он «вор», всем он представлялся «страшным», все его не любили.

Но далее Н.С. Лесков пишет о том, что Селиван стал людям «хорош и приятен», для всех сделался человеком любимым и почитаемым. На его «опороченный дворишко» «стали люди заезжать», «пошёл доход»…

Именно такое явное противопоставление позволяет понять, как изменилась жизнь героя ИЛИ (при другой проблеме) позволяет понять, какую роль сыграла семья рассказчика в его жизни.

4. Сопоставление частей информации

| Информация 1 |

|

Информация 2 |

так (же), таким (же) образом, аналогично, |

|

Хорошее отношение людей к Селивану имеет причину |

в то время как |

Плохое отношение людей к Селивану беспричинно (в предложенном фрагменте) |

|

Хорошее отношение людей к Селивану основано на его поступке |

в то время как |

Плохое отношение людей к Селивану основано только на его внешности (в рассказе «Пугало») |

|

1-й пример

|

|

смысловая связь между ними |

|

По приведённому фрагменту совершенно непонятно, почему много лет люди так плохо относились к Селивану. Если прочитать рассказ «Пугало» полностью, становится ясно, что к Селивану относились плохо, потому что он был страшен собой и нелюдим |

Новое отношение людей к Селивану связано с тем, что все узнали о его честном и благородном поступке |

Из сопоставления этих примеров рождается очень грустная мысль: наше плохое отношение к людям часто беспричинно и ни на чём не основано. |

5. Иллюстрация, выделение частного случая, пояснения

|

Информация 1 |

поясняется |

Информация 2 | например, так, именно, другими словами, иначе говоря… |

|

Обобщение автора Авторская мораль Уж сколько раз твердили миру… |

поясняется

|

Сюжетная часть басни История вороны и лисицы |

|

Рассуждение автора Рассуждение Н. Тэффи о любви-страсти и любви-нежности |

поясняется

|

Пример из жизни героя История женщины, ухаживающей за больным грубым мужем |

|

Текст Тэффи |

|---|

|

(1)Нежность — самый кроткий, робкий, божественный лик любви.(2)Любовь-страсть — всегда с оглядкой на себя. (3)Она хочет покорить, обольстить, она хочет нравиться, она охорашивается, подбоченивается, мерит, всё время боится упустить потерянное. (4)Любовь-нежность всё отдаёт, и нет ей предела. (5)И никогда она на себя не оглянется, потому что «не ищет своего». (6)Только она одна и не ищет. (7)Но не надо думать, что чувство нежности принижает человека. (8)Наоборот. (9)Нежность идёт сверху, она заботится о любимом, охраняет, опекает его. (10)А ведь опекать и охранять можно только существо беззащитное, нуждающееся в опеке, поэтому слова нежности — слова уменьшительные, идущие от сильного к слабому. (11)Нежность встречается редко и всё реже. (12)Современная жизнь трудна и сложна. (13)Современный человек и в любви стремится прежде всего утвердить свою личность. (14)Любовь — единоборство. — (15)Ага! (16)Любить? (17)Ну ладно же. (18)Засучили рукава, расправили плечи — ну-ка, кто кого? (19)До нежности ли тут? (20)И кого беречь, кого жалеть — все молодцы и герои. (21)Кто познал нежность — тот отмечен. (22)В представлении многих нежность рисуется непременно в виде кроткой женщины, склонившейся к изголовью. (23)Нет, не там нужно искать нежность. (24)Я видела её иначе: в обликах совсем не поэтических, в простых, даже забавных. (25)Мы жили в санатории под Парижем. (26)Гуляли, ели, слушали радио, играли в бридж, сплетничали. (27)Настоящий больной был только один — злющий старик, поправлявшийся от тифа. (28)Старик часто сидел на террасе в шезлонге, обложенный подушками, укутанный пледами, бледный, бородатый, всегда молчал и, если кто проходил мимо, отворачивался и закрывал глаза. (29)Вокруг старика, как трепетная птица, вилась его жена. (30)Женщина немолодая, сухая, лёгкая, с увядшим лицом и тревожно-счастливыми глазами. (31)И никогда она не сидела спокойно. (32)Всё что-то поправляла около своего больного. (33)То переворачивала газету, то взбивала подушку, то подтыкала плед, то бежала греть молоко, то капала лекарство. (34)Все эти услуги старик принимал с явным отвращением. (35)Каждое утро с газетой в руках она носилась от столика к столику, приветливо со всеми беседовала и спрашивала: — Вот, может быть, вы мне поможете? (36)Вот здесь кроссворд: «Что бывает в жилом доме?». (37)Четыре буквы. (38)Я записываю на бумажке, чтобы помочь Сергею Сергеевичу. (39)Он всегда решает кроссворды, и, если затрудняется, я ему прихожу на помощь. (40)Ведь это единственное его развлечение. (41)Больные ведь как дети. (42)Я так рада, что хоть это его забавляет. (43)Её жалели и относились к ней с большой симпатией. (44)И вот как-то он выполз на террасу раньше обычного. (45)Она долго усаживала его, укрывала пледами, подкладывала подушки. (46)Он морщился и сердито отталкивал её руку, если она не сразу угадывала его желания. (47)Она, радостно поёживаясь, схватила газету. — (48)Вот, Серёженька, сегодня, кажется, очень интересный кроссворд. (49)Он вдруг приподнял голову, выкатил злые жёлтые глаза и весь затрясся. — (50)Убирайся ты наконец к чёрту со своими идиотскими кроссвордами! — бешено зашипел он. (51)Она побледнела и вся как-то опустилась. — (52)Но ведь ты же… — растерянно лепетала она. — (53)Ведь ты же всегда интересовался… — (54)Никогда я не интересовался! — всё трясся и шипел он, со звериным наслаждением глядя на её бледное, отчаянное лицо. — (55)Никогда! (56)Это ты лезла с упорством дегенератки, каковая ты и есть! (57)Она ничего не ответила. (58)Она только с трудом проглотила воздух, крепко прижала руки к груди и огляделась кругом с такой болью и с таким отчаянием, точно искала помощи. (59)Но кто же может отнестись серьёзно к такому смешному и глупому горю? (60)Только маленький мальчик, сидевший за соседним столиком и видевший эту сцену, вдруг зажмурился и горько-горько заплакал. (по Н. А. Тэффи*) * Надежда Александровна Тэффи (1872—1952) — русская писательница, поэтесса, мемуарист и переводчик. |

6. Обобщение, вывод, итог предыдущей информации

| Информация 1 | становится основой для | Информации 2 | таким образом, итак, короче говоря, следовательно |

|

Пример из жизни героя рассказ о конкретном случае |

становится основой для |

обобщения автора |

|

Сюжетная часть басни

Мартышка к старости

|

становится основой для |

обобщения автора авторская мораль К несчастью, то ж бывает у людей:

|

Порядок действий

1. Читаю текст.

2. Определяю, какие виды смысловой связи есть между микротемами.

3. Подбираю примеры, иллюстрирующие этот вид связи.

4. Не ленюсь составить таблицу

|

Связь

|

|

|

Для справки:

Н.С. Лесков. Письмо к издателю А. С. Суворину:

«У меня есть полудетский, полународный рассказ «Пугало», печатавшийся три года тому назад как «святочный рассказ». Он представляет доброго, честного мужика, «постоялого дворника» (человек, содержащий постоялый двор), которого считали вором и разбойником без всякой иной причины, кроме того, что он был страшен собою и нелюдим, а также скрывал свою жену — дочь отставного палача. Это истинный … случай… Рассказ читали с удовольствием и большие и дети…»

Алгоритм мыслительной деятельности

1. Определяю поставленную проблему и позицию автора.

Если текст повествовательный, определяю, какие герои есть в тексте?

В этом случае три героя. У нас могут получиться совершенно разные сочинения. Это будет зависеть от того, с точки зрения какого героя мы будем рассматривать текст.

Определяем, нравятся ли автору герои

|

ДА

|

НЕТ

|

|

|

За что? (за честность, за благодарность…) |

За что? (за недоверие к людям, за плохое отношение к человеку…) |

|

|

|

|

|

|

Надо быть честным, благодарным… |

= АП |

Надо доверять людям. Нельзя безосновательно относиться к человеку плохо |

|

|

|

|

|

… проблема честности, благодарности… |

Проблема |

…проблема доверия к людям, отношения общества к человеку |

Это очень простой, но очень эффективный «инструмент» выхода на проблему и позицию. Если герой автору нравится, мы понимаем за что. Значит, надо быть таким, как этот герой. Это рабочий вариант авторской позиции.

Если герой автору не нравится, мы понимаем, каким не надо быть. И мы опять выходим на позицию: нельзя быть … Ещё раз хочу отметить, что это рабочий, краткий вариант позиции.

То абстрактное существительное, которое объясняет нам, за что герой автору нравится или не нравится, и будет ключевым в формулировке проблемы.

|

Селиван

|

|

«Все» |

|

1. Честность 2. Внутренняя красота (если рассматривать рассказ «Пугало» полностью, а не только предложенный для анализа фрагмент) |

1. Благодарность 2. Недоверие людям |

1. Неприятие человека 2. Ошибочное мнение о человеке |

Проверим себя (см. формулировку основных проблем в ответах демоверсии):

Сформулированные в «шпаргалке» проблемы можно разделить на группы с точки зрения выявленных нами героев.

Герой «все»:

|

1. Проблема неприятия человека обществом. (Что может быть причиной неприятия человека обществом? Может ли человек изменить отношение к себе со стороны других людей?) |

|

2. Проблема создания репутации, формирования мнения о человеке. (Как создаётся репутация человека? Как формируется мнение о человеке?) |

Герой «Селиван»:

|

3. Проблема проявления внутренней красоты человека. (В чём проявляется внутренняя красота человека?) |

|

4. Проблема проявления честности. (В чём проявляется честность? Нуждается ли честность в поощрении?) |

Герой «семья рассказчика»:

|

5 Проблема доверительного отношения к человеку. (Как нужно относиться к людям?) |

|

6. Проблема благодарности. (Когда возникает чувство благодарности? В чём оно проявляется? Кто нуждается в выражении благодарности?) |

Предложенный метод позволяет гарантированно попасть в тематическое поле, представленных в ответе формулировок.

Изучаем «шпаргалку» из демоверсии (в данном случае я привожу только один пример из шести, но советую проанализировать все )

|

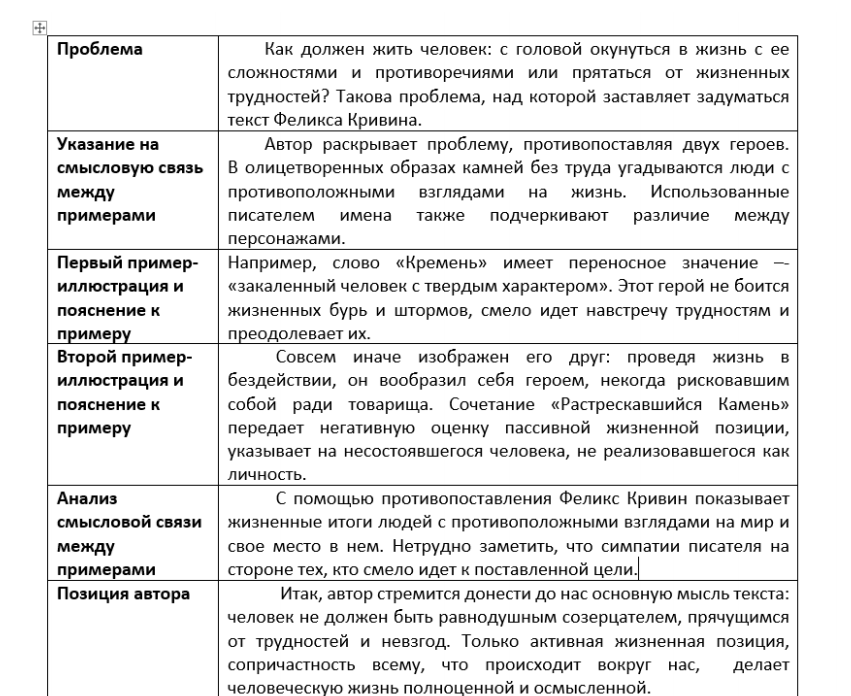

Проблема |

Позиция |

||

|

Проблема доверительного отношения к человеку. (Как нужно относиться к людям?) |

К людям нужно относиться с доверием, стараясь рассмотреть то лучшее, что в них есть, и не подчиняясь бездумно мнению большинства, если оно основано лишь на первом впечатлении. |

Какие выводы можно сделать:

- Под словом «проблема» в данном случае понимается то, О ЧЁМ говорится в тексте.

- Для формулировки проблемы используются следующие речевые модели: И.Ф. поднимает проблему (чего?)… Как… / В чём … /Что… / Почему….? Вот проблема, которую поднимает. И.Ф

- Позиция автора — то, ради чего написан текст; то главное, что хотел сказать автор.

- Проблема – позиция соотносятся следующим образом: проблема – вопрос; позиция — ответ.

Эти закономерности выявляются при анализе абсолютно всех ответов, содержащих информацию о тексте. И это ещё один очень хороший «инструмент» для проверки своей работы.

2. Какие виды смысловой связи могу увидеть между частями текста

- Определяю вид связи.

- Понимаю, какие примеры нужно подобрать для иллюстрации этого вида связи.

|

Причинно-следственная |

Пояснение, дополнение |

Противопоставление |

Сопоставление |

|

|

1 пример |

Изменение отношений |

Рассказ о |

Мысли членов |

С чем связано |

|

2 пример |

Действия семьи |

Изображение его физического состояния |

Реальность. Приход Селивана со шкатулкой |

С чем связано |

3. Определяю, о каких примерах из

текста я могу написать наиболее ярко?

Какую проблему

иллюстрируют эти примеры? Эту проблему и выбираю.

4. Составляю

«скелет» сочинения.

| Зачин |

| К 1 = ? |

| К 2.1 |

| К 2.2 |

| К 2.3 |

| К 3 Ответ |

| К 4 |

Все составные части вашего сочинения должны быть видны эксперту, как косточки на рентгеновском снимке

|

К |

Проблема |

|

К Пример 1 |

Антитеза: мысли героев (шкатулку украл Селиван и уже ↕ реальность (Селиван принёс шкатулку) |

|

К Пример 2 |

Повтор Все в округе |

|

К Связь |

Повтор слова |

|

К |

Людям нужно К людям Проверь себя: формулировка проблема – вопрос; формулировка позиции |

|

К |

+ / — Почему? Абсолютно |

Несколько слов о

«скелете»: самая большая ошибка, которую можно допустить при создании сочинения

– это писать и думать одновременно. Мы делаем серьёзный анализ текста, в

котором всё логично. Это значит, что я имею право начать писать только тогда,

когда составлена логическая схема текста и я точно представляю себе, что будет

в каждой структурной части сочинения.

Не знаю последнюю фразу — не пишу первую.

Такую логическую

схему текста я и называю «скелетом». Ассоциация у меня очень простая: каждую

часть моего сочинения эксперт должен видеть, как косточки у скелета или на

рентгеновском снимке.

На

анализ авторского текста, на нашу работу с ним и создание «скелета» уходит

гораздо больше времени, чем на написание самого сочинения.

Но

только серьёзная работа с авторским текстом, продуманная структура – залог

написания действительно хорошего сочинения.

Много лет занимаясь

подготовкой к ЕГЭ, больше всего удивляюсь одному: ни один мой ученик не получил

в школе работу, которую учитель квалифицировал бы как образцовую. Считаю

обязательным, чтобы на первом этапе обучения ученик видел, что от него хотят,

понимал бы, как соотносятся части сочинения. Мы должны сначала дать отправную

точку, образец того, что хотим получить от нашего ученика, организовать работу

с хорошими сочинениями. Я в этом убеждена. Поэтому предлагаю

Примеры сочинений

Рассказчик вспоминает

случай из своего детства. Его семье пришлось заночевать у Селивана, которого

все в городе считали «разбойником» и «вором». Тётушка рассказчика забыла в доме

шкатулку с «тысячами», обнаружив это, очень испугалась, но тут появился

запыхавшийся Селиван. Будучи честным человеком, он бежал за уехавшими, чтобы

вернуть шкатулку.

Именно проблему

честности и поднимает Н.С. Лесков.

Для понимания образа главного героя важен его

диалог с исправником (предл. 26 – 38). Селиван совершенно искренне удивляется

тому, что тётушка пытается отблагодарить его деньгами.

– За что? Не надо!

–За то, что ты честно сберёг и принёс забытые

у тебя деньги.

–А то как же? Разве надо нечестно?

Несмотря на то, что он нуждается в деньгах,

ему даже в голову не приходит, что можно поступить по-другому: «Утаить чужое!..

Мне не надо чужого».

Его фразы очень простые и короткие,

но они дают понять, что перед нами человек бесхитростный, чистый, честный по

своей природе.

Автор усиливает наше

впечатление от речи Селивана, используя слова, прямо называющие состояние героя

и его действия: он «покачал головою» (от недоумения). Он

«продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал». Он не ждёт никакой

благодарности: отдышавшись от быстрой ходьбы, «.. он встал с места, чтобы идти

назад к своему опороченному дворишку».

Речь героя в сочетании

с изображением его действий помогает автору создать очень цельный образ.

Селиван из тех, кто не солжёт «ни словом, ни взглядом». Этот человек

неукоснительно следует нравственным принципам, живёт так, как положено испокон

веков, поступает честно, не ждёт благодарности, не понимает, за что его хвалят.

Он мог бы ждать у себя дома, пока уехавшие обнаружат пропажу и вернутся за ней

(и в этом нет ничего нечестного), но он не позволяет себе даже временно

«владеть» шкатулкой с деньгами.

Н.С. Лесков показывает, что честность

проявляется в невозможности даже на время оставить у себя чужое, в стремлении

как можно скорее вернуть людям то, что принадлежит им. Честность не нуждается в

поощрении; честный человек просто не представляет себе, что можно не вернуть,

присвоить себе то, что ему не принадлежит. В этом и заключается авторская

позиция.

Я согласна с мнением

автора. Честный не тот, кто не ворует под камерами видеонаблюдения. Честность –

это именно внутреннее состояние, невозможность и неспособность поступить плохо.

Честный человек не может присвоить чужое, даже если об этом никто и никогда не

узнает. Неслучайно слова «честь» и «честность» — родственные. Внутреннее

благородство человека никак не зависит от того, насколько благородно его

происхождение. И в образе, созданном Н.С. Лесковым, это очень хорошо видно.

397 слов

К

сожалению, часто люди воспринимают хорошие поступки других как должное, не

считая нужным быть благодарными. Именно проблему благодарности поднимает Н.С.

Лесков.

Примером,

позволяющим понять проблему текста, является антитеза, которая показывает, как

меняется отношение людей к владельцу постоялого двора — Селивану. Все в округе

считали его «колдуном», «разбойником» , «злодеем» и «пугалом», все знали, что

он «вор», всем он представлялся «страшным», все его не любили. Повтор слова

«все» у автора не случаен. Этот приём подчёркивает масштаб неприятия Селивана

людьми, его одиночество среди них. Но впоследствии он стал людям «хорош и

приятен», для всех сделался человеком любимым и почитаемым. На его «опороченный

дворишко» «стали люди заезжать», «пошёл доход»… Именно такое явное

противопоставление позволяет ярко представить жизнь Селивана «ДО» и «ПОСЛЕ».

Что

же заставило «всех» изменить мнение о Селиване? На первый взгляд, ответ

очевиден: конечно же, его поступок. Обнаружив шкатулку с деньгами, забытую

ночевавшими у него людьми, он сразу же бросается вслед за уехавшими. Он спешит,

задыхается, чтобы как можно скорее её вернуть.

.

Но ведь Селиван честным и добрым был всегда – только люди не хотели это видеть.

И если бы семья рассказчика восприняла его поступок как должное, то ничего бы в

жизни Селивана не изменилось. Если бы в знак признательности его просто отвезли

бы домой и дали бы подарки, то всё осталось бы по-прежнему.

Описывая

действия членов семьи рассказчика, автор подчёркмвает, что мнение людей

изменила активная, деятельная благодарность и искреннее желание понять, что

важно именно для Селивана. Отец рассказчика долго о чём-то с ним говорил, и мы

понимаем, что именно от этой семьи в городе и округе узнали о честности и

благородстве Селивана. Для него было сделано самое главное – возвращено его

честное имя. Эта семья, не жалея времени, несколько раз приезжала к нему, своим

примером показывая всем, что это совершенно безопасно.

Между

поведением родителей рассказчика и новым отношением людей к Селивану очень

тесная связь. Если бы не признательность семьи, если бы не искреннее желание

помочь Селивану, мнение «всех» вряд ли изменилось бы.

Авторская

позиция заключается в следующем: наша благодарность, искренняя признательность

человеку может не только доставить ему радость, но и изменить его жизнь.

Я

согласна с позицией автора. Я тоже считаю, что очень важно не терять в себе

способность ценить то хорошее, что люди для тебя делают, не стесняться говорить

им добрые, приятные слова. И очень важно понимать, что благодарность – это не

формально брошенное на бегу слово «спасибо». Истинная благодарность – это очень

сильное чувство и огромное желание сделать в ответ что-то хорошее. Мне очень

нравятся слова великого русского историка В. О. Ключевского: «Благодарность …

есть долг того, кто благодарит; … не быть благодарным — подлость».

С этими сочинениями, как мне кажется,

можно организовать весьма полезную работу:

-

Найти все части сочинения.

-

Проверить логику приведения примеров и

описания связи между ними. -

Проверить, как соотносятся проблема и

позиция. -

Посмотреть, что можно использовать в

качестве зачина. -

Привести другие примеры к

сформулированной проблеме, другое

обоснование согласия / несогласия.

Всем удачи!

Автор:

Наталия Ягинцева

Свидетельство о публикации № 3131646 от 28 Сентября 2018

ЕГЭ. Русский язык.

Задание № 27.

Готовимся к сочинению.

Как определить связь между примерами (аргументами)?

Продолжим подготовку к написанию сочинения на ЕГЭ.

Вспомним, что в предыдущей статье мы говорили о том, как определить проблему текста и как её записать.

Вам был предложен алгоритм определения проблемы:

- сначала определяем тему текста;

- затем определяем основную мысль текста, идею (это будет позиция автора);

- и только потом формулируем проблему.

Композиционно проблема записывается в 1-ой части сочинения, в 1-ом абзаце.

2-ой и 3-ий абзацы – это два аргумента.

Почему же сегодня мы говорим о связи аргументов, а не о самих аргументах?

Как проблему легче определить после понимания основной мысли текста, так и аргументы легче найти и проанализировать после того, как вы продумаете их связь.

Запомните главное!

Определяя смысловую связь аргументов, вы рассуждаете над формой изложения, которую избрал автор.

Не нужно ничего конкретизировать, повторять то, что уже было сказано в аргументах или будет написано в позиции автора.

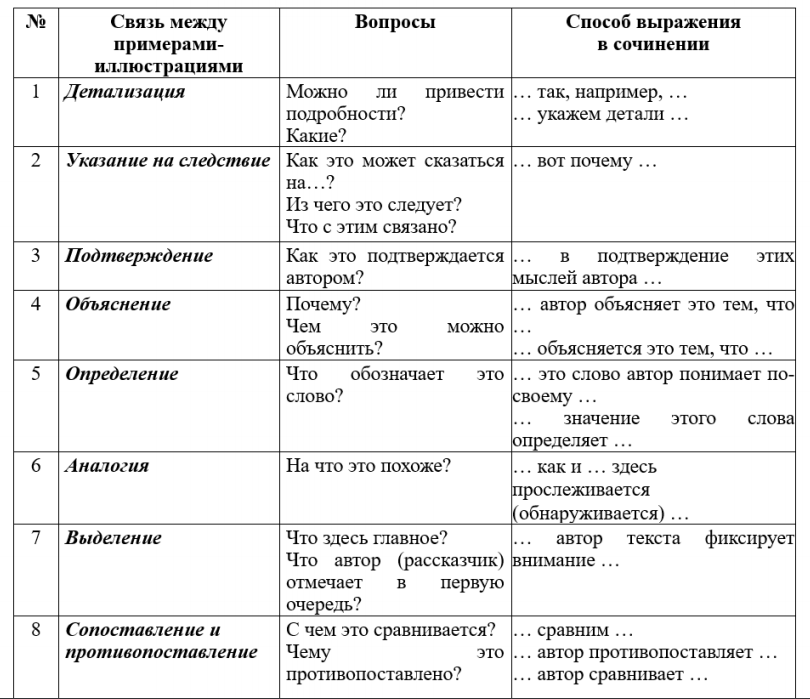

Вспомним, какие виды смысловой связи аргументов бывают.

На примерах посмотрим, как лучше показать связь аргументов.

(Примеры даются по воображаемым текстам).

1.Противопотвление двух аргументов.

Автор часто использует приём противопоставления, что позволяет показать плюсы чего-то одного и минусы другого.

В этом случае нужно подбирать именно такие примеры, в которых это противопоставление и отражено.

Пример.

Оба данных примера из текста (аргумента) взаимосвязаны, помогают автору ярче раскрыть проблему: противопоставляя разное отношение людей к природе (её хищническое уничтожение одними людьми и защиту другими), он показывает остроту и актуальность экологической проблемы в современном мире.

Обратите внимание!

В данном абзаце сочинения уже не нужно ничего писать о героях текста, если они есть, о конкретных примерах (об этом вы уже написали в аргументах). Нужно обратить внимание именно на форму изложения – на приём противопоставления.

Сделаем вывод.

После определения связи аргументов (они противопоставлены друг другу), вы уже чётко будете знать, КАКИЕ именно аргументы приведёте (первый – о чём-то положительном, второй – об отрицательном).

2.Сопоставление двух аргументов.

Если в тексте автор не противопоставляет, а сопоставляет, сравнивает что-то, то связь аргументов именно в сопоставлении.

Например, показаны разные взгляды на что-то представителей двух поколений (эти взгляды не противопоставляются, а именно сравниваются, так как изменилось время).

Пример.

Оба данных примера из текста (аргумента) взаимосвязаны, помогают автору ярче раскрыть проблему: приём сравнения разных точек зрения на роль поэзии (от непонимания её важности до восхищения стихами классиков) позволяет подчеркнуть важность проблемы, неравнодушие к ней в обществе.

Делаем вывод: в данном случае нужно будет сравнить две точки зрения, понять, почему так происходит, в чём упущение воспитания молодёжи.

3.От общих рассуждений – к конкретному примеру.

Размышляя над философскими, нравственными и другими проблемами, авторы могут в первой части текста высказать своё понимание проблемы, рассуждать над её сущностью, а далее привести конкретный пример, подтверждающий его позицию.

Пример.

Оба данных примера из текста (аргумента) взаимосвязаны, помогают автору ярче раскрыть проблему: размышляя над сущность такого социального явления, как волонтёрство, он на конкретном примере показывает деятельность и результаты волонтёрской организации, подчеркивая таким образом значение волонтёрского движения.

Делаем вывод: в первом аргументе нужно будет привести общие размышления автора над проблемой, а во втором – конкретный пример и проанализировать его.

4.Причины и следствие.

Данная смысловая связь может наблюдаться в текстах очень часто:

- ошибки в воспитании ребёнка – и итог такого воспитания;

- рассуждения о довоенной жизни героев, их любви к родине, восхищение красотой родной природы, культурой народа – и описание подвигов советских людей в годы войны, истоки которых лежат именно в их патриотизме, сформированном в детстве, и др.

Пример.

Оба данных примера из текста (аргумента) взаимосвязаны, помогают автору ярче раскрыть проблему: рассуждая над причинами безразличного отношения детей к своим пожилым родителям, автор ярче подчеркивает важность поставленной проблемы воспитания детей.

Делаем вывод: в первом аргументе приводим причины, а во втором – следствие неправильного воспитания.

Может быть и наоборот – сначала итог воспитания, а потом рассуждения над его причинами.

Таковы основные виды смысловой связи аргументов.

Внимательно читайте текст, думайте, каким образом автор раскрывает проблему:

- противопоставляет,

- сравнивает,

- рассуждает о проблеме и приводит пример,

- называет причины и следствие какого-либо социального явления.

И ещё одно уточнение. Здесь прибегну с сравнению.

Вспомните про однородные члены предложения. Среди них нет главного слова и зависимого. Так и в сочинении. Если вы подберёте два примера, раскрывающих проблему с одной стороны, то есть между ними нет той связи, о которой мы писали выше, то это не будет засчитываться как два аргумента, хотя вы и запишите их в разных абзацах. Это лишь один аргумент.

Снова сравниваю.

Вы должны подобрать не «два однородных члена», а «словосочетание», в котором одно слово — главное, а другое – зависимое (в одном аргументе – причина, в другом – следствие; в одном — общие размышления, в другом – пример и т.д)

Помните, что за правильно определённую и прокомментированную смысловую связь аргументов ставится 1 балл.

Только после того, как вы поймёте связь аргументов, приступайте к их описанию.

Как подобрать аргументы, как приводить цитаты, какие ошибки не допустить? Об этом – в следующей статье.

Как определить проблему текста? Материал ЗДЕСЬ.

P.S.

В статьях даётся один из вариантов работы по подготовке к сочинению. Каждый учитель предлагает свои варианты.

Главное – соответствие требованиям к сочинению, учёт критериев его оценивания.

Материал к заданию № 27 ЗДЕСЬ.

Мельникова Вера Александровна.

Готовые речевые клише к сочинению ЕГЭ по русскому языку.

План сочинения

Содержание части сочинения

Клише

1-й абзац

Вступление + формулировка проблемы

Вопрос, над которым размышляет автор

+

→ Автор текста (ФИО) ставит проблему (чего?) …

→ Автор текста (ФИО) размышляет над проблемой (чего?)…

→ Автор текста (ФИО) предлагает своим читателям задуматься над проблемой (чего)…

→ В центре внимания автора текста (ФИО) проблема (чего?)…

→ Проблемный вопрос. Этой проблеме посвящен текст автора (ФИО).

→ Именно эта проблема привлекла внимание автора текста (ФИО).

→ Подводка к проблеме. В предложенном для анализа тексте ФИО ставит проблему (чего?)

→ Прочитанный мною текст писателя… (ФИО) затрагивает важные общечеловеческие вопросы.

Что такое…? Таким вопросом задаётся автор и обозначает проблему…. (какую?). Постараюсь прокомментировать её.

→ Обратимся к тексту писателя… (ФИО). В центре внимания автора — проблема… (какая?)

Рассуждая о… (о чём?), автор задается вопросом: …. (каким?).

→ Текст … (ФИО) посвящен одной из наиболее актуальных проблем современности — … (какой?) Автор заставляет нас задуматься о …. (о чём? над какими вопросами?).

→ Что такое…? В чём заключается…? Почему……? Как …..? Такие вопросы ставит в своем тексте писатель ….. (ФИО), посвящая его проблеме… (какой?)

→ Что значит быть…(каким?)? Зачем… ? В чём…? Такие вопросы хотя бы раз в жизни задаёт себе

каждый человек. Проблема… (какая?) волнует и автора прочитанного мной текста, писателя… (ФИО).

2-3 абзац

Комментарий

Два примера — иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания

Примеры – иллюстрации:

→ В качестве примера автор рассматривает…

→ Далее автор рассказывает, о том как

→ Проблема раскрывается автором на примере…

→ Автор обращает внимание читателя на …

→ Не случайно автор изображает (кого, что? … )

проблемы исходного текста

Первый пример + пояснение к примеру Второй пример + пояснение к примеру

→ Проследим, как автор раскрывает проблему

→ Чтобы читатель осознал важность проблемы, автор обращается к воспоминаниям/цитатам/словам

→ Чтобы привлечь внимание к проблеме, автор прибегает к описанию/противопоставлению/повествованию о …

→ Автор заостряет внимание на поставленной проблеме благодаря

фактам/материалам/описанию/рассуждению о …

Пояснение к примерам:

→ Этот пример показывает, что…

→ Этот пример убедительно доказывает, что…

→ Эти события (факты, примеры) помогают понять…

→ Таким образом, автор показывает/подчеркивает

→ Писатель убеждает читателя в том, что…

→ АВТОР отмечает, описывает, подчеркивает, останавливается на…, опирается на мнение…, сопоставляет, подтверждает свои мысли…

4 абзац

Связь между примерами

(противопоставление, сравнение, причина –

следствие, вывод,

уступка) + проанализировать эту связь!!!

→ Размышляя над проблемой, автор противопоставляет…

→ Для сравнения автор обращается к…

→ Оба примера, дополняя друг друга, дают ясно понять…

→ Это рассуждение приводит автора к выводу о том, что…

→ Эти два примера – иллюстрации противопоставлены/сопоставлены между собой, позволяют автору сделать вывод …

→ Автор акцентирует и внимание на том, что/как/насколько

5 абзац

Позиция автора

Ответ на проблемный вопрос, данный автором текста

→ Автор считает, что…

→ Автор подводит читателя к выводу о том, что…

→ Рассуждая над проблемой, автор приходит к следующему выводу…

→ Позиция автора такова…

→ Автор убеждает нас в справедливости вывода о том, что…

→ Так автор убеждает нас в том, что…

6 абзац

Собственная позиция

Мой ответ на этот вопрос + обоснование (литературные аргументы, опора на общечеловеческие ценности, общеизвестные факты истории и науки, обращение к обобщенному опыту, к собственному читательскому опыту)

Мое отношение к позиции автора:

→ Я согласен с мнением автора.

→ Не могу полностью разделить мнение автора…

→ Безусловно, автор прав.

→ Моя точка зрения совпадает с позицией автора…

→ Трудно не согласиться с автором.

→ Я полностью разделяю позицию автора.

Обоснование собственной позиции:

→ Нельзя не вспомнить героя известного фильма/ романа…

→ Сама история человечества не раз доказывала справедливость этого…

→ Известный ученый/ писатель/ деятель/… об этом говорил так…

→ Обратимся к произведению …

→ Вспоминается книга …

→ В романе (рассказе, повести, книге…) … (ФИО) читатель встречается с… (с кем? какая там ситуация?) (здесь представление проблемы)

7 абзац

Заключение

Вывод — обобщение

моего рассуждения

→ В заключение хочется сказать …

→ После прочтения этого произведения становится понятно…

→ После знакомства с героями произведения понимаешь…

→ Прочитав произведение, осознаешь…

→ Автор стремился показать…

→ Автор хочет, чтобы читатель понял…

→ Автор текста считает проблему важной…

Как проанализировать связь между примерами иллюстрациями в сочинении егэ по русскому языку 2021

РУСТЬЮТОРС

Русский язык и литература » Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 2022 » Связь между примерами-иллюстрациями в комментарии. Как связать примеры: клише.

Связь между примерами-иллюстрациями в комментарии. Как связать примеры: клише.

Содержание:

ПРИМЕР-ИЛЛЮСТРАЦИЯ — это доказательство того, что проблема, обозначенная учеником, действительно присутствует в тексте.

Вернуться в раздел Сочинение ЕГЭ

↑ Как привести примеры-иллюстрации?

Примеры-иллюстрации в тексте участник экзамена может обозначить с помощью указания

- номера абзаца (В третьем абзаце текста. )’, номеров предложений (. описание современной

Молодежи (предложения 1-3); места в тексте (. в конце текста звучит призыв. ); любых способов цитирования

↑ Смысловая связь между примерами (клише)

Указание на смысловую связь между примерами-иллюстрациями может быть выражено различными способами. Перечислим некоторые из них:

Детализация

(Можно ли привести подробности? Какие?)

. так, например, .

. укажем детали.

Указание на следствие (Как это может сказаться на. Из чего это следует? Что с этим связано?)

. вот почему.

Подтверждение

(Как это подтверждается автором?)

В подтверждение этих мыслей автора.

Объяснение (Почему? Чем это можно объяснить?)

. автор объясняет это тем, что

. объясняется это тем, что.

Определение (Что обозначает это слово?)

. это слово автор понимает по-своему

. значение этого слова определяет.

Аналогия

(На что это похоже?)

. как и

. здесь прослеживается

(обнаруживается) .

Выделение

(Что здесь главное? Что автор (рассказчик) отмечает в первую очередь?)

Автор текста фиксирует внимание.

Автор текста обращает наше внимание на.

Сопоставление и противопоставление (С чем это сравнивается? Чему это противопоставлено?)

.. сравним.

. автор противопоставляет.

. автор сравнивает.

При этом комментарий должен проводиться с опорой на исходный текст, то есть без фактических ошибок.

Источник: Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2019 года (ФИПИ)

В подтверждении этих мыслей автор.

РУСТЬЮТОРС

Русский язык и литература » Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 2022 » Связь между примерами-иллюстрациями в комментарии. Как связать примеры: клише.

ПРИМЕР-ИЛЛЮСТРАЦИЯ — это доказательство того, что проблема, обозначенная учеником, действительно присутствует в тексте.

Вернуться в раздел Сочинение ЕГЭ

Запомните! В основе комментария — поставленная автором проблема. Пересказа быть не должно. В комментарии, опираясь на текст, следует ответить на вопрос: как автор от вопроса (проблемы) приходит к определенному ответу (позиции автора).

«Как я провёл лето». Подготовка к сочинению по летним впечатлениям. (Русский язык. Развитие речи. 6 класс)

Источник Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2019 года ФИПИ.

Rustutors. ru

05.04.2020 10:58:52

2020-04-05 10:58:52

РУСТЬЮТОРС

Русский язык и литература » Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 2022 » Комментарий ЕГЭ 2022: как писать комментарий к проблеме в сочинении ЕГЭ по русскому языку 2022?

Содержание:

↑ Формулировка в сочинении ЕГЭ 2022:

«. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте

Чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её. «

↑ Что такое комментарий?

Комментарий — это подтверждение того, что заявленная Вами проблема действительно присутствует в тексте.

В сочинении ЕГЭ-2021 комментарий – это последовательный, логичный анализ текста с обязательным указанием на конкретные ситуации из текста или на конкретные размышления автора.

- примеры, которые приводят авторы в своих текстах; размышления автора, связанные с проблемой; цитаты; описания; истории; точки зрения, которые приводит автор; средства выразительности, тропы; слова, выражения, важные для понимания проблемы.

↑ Структура комментария

1) Пример-иллюстрация из текста.

2) Пояснение примера.

3) Смысловая связь между примерами.

4) Анализ смысловой связи.

5) Пример-иллюстрация из текста.

6) Пояснение.

↑ Как писать комментарий

1) Чтобы правильно написать комментарий, необходимо очень внимательно прочитать текст.

2) Если текст публицистический , важно проследить за тем, как развивается мысль автора до того, как он сам приходит к какому-либо выводу (вывод автора в вашем сочинении станет авторской позицией).В публицистическом тексте структура мало отличается от вашего сочинения, там тоже ставится проблема, там тоже присутствует комментарий (только он не ограничен каким-либо текстом, в качестве комментария авторы цитируют известных людей, рассказывают о каких-либо фактах, явлениях, рассуждают о смежных проблемах, приводят различные мнения.

3) В художественном тексте авторская позиция не выражена прямо. Ее необходимо понять из контекста, проанализировав поведение героев, ситуации, лексические средства, которые использует автор. Получается так: все, что вы используете для того чтобы понять авторскую позицию по проблеме и станет вашим комментарием.

↑ Требования к комментарию:

1) 2 примера-иллюстрации , важных для понимания проблемы. Здесь уместно использовать частичное цитирование с объяснением того, почему именно эти ситуации вы рассматриваете и что автор пытается нам показать этими примерами.

2) Смысловая связь . Необходимо указать на причинно-следственную связь, противительную или другую связь между примерами. Все будет зависеть от приемов, которые использует автор в конкретном тексте.

3) Пояснение к примерам-иллюстрациям . Важно интерпретировать слова автора и сюжетную линию текста – это и есть пояснение к примерам-иллюстрациям. Это значит объяснить слова автора, раскрыть их смысл, рассказать, почему, по-вашему мнению, герои поступают так, а не иначе, добавить лексические оценочные средства выразительности, добавить эмоциональную составляющую. При написании комментария недостаточно просто показать две ситуации, привести два примера, важно их проанализировать, дать свою оценку происходящему.

4) Цитирование : НЕЛЬЗЯ переписывать целые куски из текста или пересказывать весь текст или фрагмент. Если в качестве иллюстраций вы цитируете текст, то лучше использовать «частичное цитирование». Это значит, что не нужно переписывать целые отрывки и предложения, достаточно слов, словосочетаний.

3) Соответствие заявленной проблеме. Комментарий должен быть написан по заявленной проблеме, должен с ней перекликаться и иллюстрировать ее.

4) Фактическая точность . Если при написании комментария допускается хотя бы одна ошибка, связанная с ПОНИМАНИЕМ текста, то за комментарий автоматически выставляется 0 баллов.

Таким образом, написание комментария — это ваша попытка одновременно понять, почему автор писал именно об этом и использовал определенные речевые обороты, средства выразительности и т. д., и доказать, что заявленная проблема действительно присутствует в тексте.

5. При цитировании подбирайте предложения, в которых мысль автора выражена чётко и ясно, если это возможно. (Помните, что не в каждом тексте можно найти цитаты, точно выражающие мнение автора).

↑ Структура комментария

1) Пример-иллюстрация из текста.

2) Пояснение примера.

3) Смысловая связь между примерами.

4) Анализ смысловой связи.

5) Пример-иллюстрация из текста.

6) Пояснение.

1) Чтобы правильно написать комментарий, необходимо очень внимательно прочитать текст.

2) Если текст публицистический , важно проследить за тем, как развивается мысль автора до того, как он сам приходит к какому-либо выводу (вывод автора в вашем сочинении станет авторской позицией).В публицистическом тексте структура мало отличается от вашего сочинения, там тоже ставится проблема, там тоже присутствует комментарий (только он не ограничен каким-либо текстом, в качестве комментария авторы цитируют известных людей, рассказывают о каких-либо фактах, явлениях, рассуждают о смежных проблемах, приводят различные мнения.

3) В художественном тексте авторская позиция не выражена прямо. Ее необходимо понять из контекста, проанализировав поведение героев, ситуации, лексические средства, которые использует автор. Получается так: все, что вы используете для того чтобы понять авторскую позицию по проблеме и станет вашим комментарием.

Объяснение (Почему? Чем это можно объяснить?)

План сочинения. Часть С. ЕГЭ русский язык

, и доказать, что заявленная проблема действительно присутствует в тексте.

Rustutors. ru

23.02.2019 6:01:47

2018-07-02 07:27:32

Конструктор сочинения ( задание 27 ЕГЭ по русскому языку)

Материал для подготовки к егэ (гиа) по русскому языку (10, 11 класс)

Анализ текста под углом зрения сформулированной проблемы.

Запомните! В основе комментария — поставленная автором проблема. Пересказа быть не должно. В комментарии, опираясь на текст, следует ответить на вопрос: как автор от вопроса (проблемы) приходит к определенному ответу (позиции автора).

Алгоритм работы над комментарием:

- выбрать части текста, связанные со сформулированной проблемой; отобрать в тексте конкретный текстовый материал (цитаты, микротемы) для двух примеров-иллюстраций; выявить связь между примерами-иллюстрациями; объяснить, как взаимодействуют эти примеры-иллюстрации, помогая понять авторское отношение, его позицию, характер и поведение героя и т. п.

1-й пример-иллюстрация (ТЕКСТ).

Пример-иллюстрация – это значимая для раскрытия

Поставленной проблемы информация текста,

Сопровождаемая пояснениями, интерпретациями.

Запомните! Пример: Что говорит автор? Что делает герой?

- Размышляя над данной проблемой, автор в качестве примера приводит. рассказывая о. Чтобы привлечь внимание к поставленной проблеме, автор показывает. Чтобы найти ответ на поставленный вопрос, проследим за ходом авторской мысли. Ф. И.О. (автора) рассказывает о том, как. В центре внимания автора — размышления. Рассматривая данную проблему, писатель знакомит читателя с. который. Используя. Ф. И.О. повествует.

Пояснение к 1-му примеру.

Запомните! Пояснение к примеру: Как? Зачем? Почему? С какой целью? Что это означает?

- Благодаря этому мы понимаем. На мой взгляд, обращая взгляд читателя на. писатель убеждает нас в том, что. потому что.

2-й пример-иллюстрация (ТЕКСТ).

Запомните! Пример: Что говорит автор? Что делает герой?

По мере развития авторской мысли мы видим, что.

- В следующем эпизоде на первый план выходит. Но автора поражают не только. Он пишет о том, что. Публицист стремится донести до читателя мысль, что. Авторская взволнованность передается при помощи коротких и ёмких предложений (№ . ). Использует он и такие яркие средства художественной выразительности, как. (предложения № . ). Продолжая размышлять о. Ф. И.О. называет точную причину этого: «. ». И у него есть конкретное предложение, что нужно делать, чтобы. Раскрывая проблему дальше, публицист делится с читателем мыслями героя, подчеркивая особенность в поведении: « . ». И на еще одну психологическую деталь фокусирует взгляд читателя И. О. (автора).

Пояснение ко 2-му примеру.

Запомните! Пояснение к примеру: Как? Зачем? Почему? С какой целью? Что это означает?

- Иными словами, произошедшие с. события научили его ценить.. Мне кажется, автор показывает, насколько сильной может быть.

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями и её анализ.

Объяснение, с какой целью автор связал эпизоды.

Проанализировать связь между примерами-иллюстрациями означает раскрыть сущность этих смысловых отношений: в чем смысл этого противопоставления, какие качества героев выявляются в сравнении и т. д.

Виды смысловой связи между предложениями — причинно-следственные отношения — противительная связь — сопоставительные отношения — дополнение и уточнение информации — иллюстрация, выделение частного случая —обобщение предыдущей информации — прием перечисления — прием, называемый конкретизацией —другая связь.

Использованные два примера-иллюстрации, основанные на приёме. помогают понять всю глубину поднятой проблемы.

Причинно-следственная связь, лежащая в основе двух примеров-иллюстраций, показывает наиболее подробно и глубоко то,

- С помощью противопоставления автор подчеркивает, что. Однако из следующего эпизода становится понятно, что. Совсем иначе ведет себя такой-то герой. Поведению героя противопоставлены поступки..

- Аналогичную ситуацию автор описывает в следующем эпизоде. Автор дополняет и развивает эту мысль так-то и так-то ( для публицистики). Похожим образом герой поступает и в следующем эпизоде.

Автор текста фиксирует внимание.

Автор объясняет это тем, что..

В подтверждении этих мыслей автор.

3. Позиция автора.

Ответ на вопрос, который волнует автора.

Запомните! Проблема и позиция автора теснейшим образом связаны: проблема и позиция автора должны соотноситься как вопросно-ответное единство. Если этого не происходит, логика изложения мысли в сочинении нарушена.

1. Обычно позиция автора содержится в заключительной части текста, там, где автор подводит итог сказанному, размышляет над приведёнными выше событиями, поступками героев и т. д.

2. Обращайте внимание на оценочную лексику текста, лексические повторы, вводные слова, восклицательные и побудительные предложения – всё это средства выражения авторской позиции.

3. Формулировку позиции автора обязательно выделяйте в отдельном абзаце своего сочинения.

4. Старайтесь формулировать авторскую позицию своими словами, избегая сложных метафор.

5. При цитировании подбирайте предложения, в которых мысль автора выражена чётко и ясно, если это возможно. (Помните, что не в каждом тексте можно найти цитаты, точно выражающие мнение автора).

- Автор прямо не высказывает свою позицию, но обращает внимание читателя на. и тем самым убеждает нас, что. Автор прямо выражает свою позицию в таком-то предложении + цитата(для публицистических текстов). Авторская позиция теперь становится предельно ясна. Автор убежден.

4. Моё отношение к позиции автора и обоснование моего отношения.

Аргументация собственного мнения.

Запомните! Недостаточно лишь формально заявить о своём мнении: Я согласен (не согласен) с автором.

Ваша позиция, даже если она совпадает с авторской, должна быть сформулирована в отдельном предложении. Соглашаясь с мнением автора, приводим доводы, подтверждающие авторский тезис.

Не соглашаясь с автором и формулируя собственную позицию по проблеме, выдвигаем контртезис (тезис, противоположный авторскому).

- Я разделяю мнение Ф. И.О. В подтверждение своих мыслей и позиции автора хочу обратиться к произведениям классиков русской литературы. Вспомним героя. (аргументация к сочинению может быть любой: прочитанная книга по литературе, истории и др., просмотренный фильм, произведение искусства и т.) С автором сложно не согласиться. Действительно, всё чаще в средствах массовой информации, Интернете, а иногда и в книгах можно заметить. Ещё Ф. И.О. в известной книге «. » описал проблему. Я совершенно согласен с мыслью автора: именно. Подтверждением этой мудрости для меня служит, например, такая русская пословица: «. ».

Вывод, который должен быть органично связан с основным текстом.

Приемы, используемые в заключении:

- Итог (обобщение основных мыслей – своих или авторских). Призыв, обращение к читателю. Открытый вопрос (носит риторический характер либо требует дальнейшего обдумывания читателем). Перспектива – попытка вписать обсуждаемую проблему в контекст более широкой проблемы, наметить перспективы дальнейшего разговора. Цитата, содержащая ключевое слово текста или цитата другого источника, точно отражающая позицию автора исходного текста. Умолчание – являет собой фразу, заканчивающуюся многоточием и содержащую элемент недосказанности, философичности. Можно использовать в совокупности с другими приемами заключения, например, с цитированием.

- Завершая размышления над текстом Ф. И.О., отмечу, что я благодарен автору: он помог мне по-новому взглянуть на проблему. В заключение отмечу, что работа над сочинением дала мне возможность еще раз задуматься о. Таким образом, мы убедились, что. заставляют человека многое переосмыслить, посмотреть на жизнь иначе, чем прежде, и, как следствие, быстро повзрослеть. Подводя итоги, хочется сказать, что. ( быть грамотным сегодня – задача номер один каждого выпускника школы), потому что. (знание литературных норм языка позволяют нам выглядеть достойно в глазах других людей). В заключение хотелось бы выразить надежду, что люди будут бороться с этой проблемой, . (читать книги, усердно учиться и повышать уровень грамотности). Таким образом, мы приходим к выводу. В заключение мне хочется сказать, что поднятая автором проблема будет актуальна всегда.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Формулируем, комментируем, аргументируем. Учимся писать сочинение на ЕГЭ по русскому языку

Главная цель образования XXIвека – сформировать многогранную, творческую, интеллектуально развитую личность, целостно воспринимающую мир и способную активно действ.

«Как я провёл лето». Подготовка к сочинению по летним впечатлениям. (Русский язык. Развитие речи. 6 класс)

Урок — подготовка к сочинению-воспоминанию «Как я провел лето». Предложенный материал возможно использовать дифференцированно для учеников 5-7 классов.

Типичные ошибки сочинений-эссе ЕГЭ по русскому языку

В файле собраны основные ошибки, допускаемые учащимися при написании сочинения-эссе по русскому языку и снижающие их баллы за грамотность. Данная памятка рекомендуется для повторения непосредственно п.

План сочинения. Часть С. ЕГЭ русский язык

Данный материал представляет собой развёрнутый план написания части С ЕГЭ по русскому языку и соответствует требованиям 2013 года. В каждом пункте плана даётся несколько вариантов его раскрытия. Думаю.

Олимпиадные задания, задания для Недели русского языка

Интересные, увлекательные задания для любителей русского слова.

Типовые задания ЕГЭ по русскому языку на материале упражнений учебника В. Ф. Грекова и др. «Русский язык. 10–11-е классы».

Преподаватели, работающие в старших классах и готовящие учащихся к ЕГЭ по русскому языку, постоянно нуждаются в заданиях, разработанных по типу контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. Для этого прихо.

Памятка «В помощь ученику» (речевые клише для написания сочинения (27 задание ЕГЭ) по русскому языку»

В материале содержится два варианта речевых клише для написания сочинения-рассуждения. Особое внимание уделяется структуре сочинения и аргументации выявленной проблемы.

1) Чтобы правильно написать комментарий, необходимо очень внимательно прочитать текст.

2) Если текст публицистический , важно проследить за тем, как развивается мысль автора до того, как он сам приходит к какому-либо выводу (вывод автора в вашем сочинении станет авторской позицией).В публицистическом тексте структура мало отличается от вашего сочинения, там тоже ставится проблема, там тоже присутствует комментарий (только он не ограничен каким-либо текстом, в качестве комментария авторы цитируют известных людей, рассказывают о каких-либо фактах, явлениях, рассуждают о смежных проблемах, приводят различные мнения.

↑ Как привести примеры-иллюстрации?

3 В художественном тексте авторская позиция не выражена прямо.

Nsportal. ru

26.02.2018 13:27:40

2018-02-26 13:27:40

Источники:

Https://rustutors. ru/egeteoriya/1664-svjaz-mezhdu-primerami-illjustracijami-v-kommentarii-kak-svjazat-primery-klishe. html

Https://rustutors. ru/egeteoriya/1206-kommentariy-ege-2019.html

Https://nsportal. ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2021/10/26/konstruktor-sochineniya-zadanie-27-ege-po-russkomu-yazyku

ЕГЭ по русскому языку – 2021: как изменится сочинение? – статья – Корпорация Российский учебник (издательство Дрофа – Вентана) » /> » /> .keyword { color: red; } Как проанализировать связь между примерами иллюстрациями в сочинении егэ по русскому языку 2021

ЕГЭ по русскому языку – 2021: как изменится сочинение

Анализ связи между примерами, или Пишем сочинение ЕГЭ по-новому

В конце августа ФИПИ анонсировал новые требования к сочинению в формате ЕГЭ, а если точнее — к той части работы, которая называется комментарием: теперь ученик должен Не только указать смысловую связь между примерами, но и проанализировать её . Нововведение связано с тем, что многие относились к смысловой связи достаточно формально: пресловутое клише «оба примера дополняют друг друга» уже набило оскомину. Если в прошлом учебном году звучали просто пожелания каким-то образом пояснять связь, то теперь пожелания превратились в конкретные требования.

Для тех учителей, которые всегда настаивали на развёрнутых пояснениях (в чём примеры дополняют друг друга? зачем автор противопоставляет поступки героев? и т. д.), ничего не изменится, потому что Указать смысловую связь — это значит просто назвать её (например: дополнение, противопоставление, причина, следствие), Проанализировать её — «означает раскрыть сущность этих смысловых отношений: в чем смысл этого противопоставления, какие качества героев выявляются в сравнении и т. д» (цитирую А. Нарушевича)

Если обратиться к сочинениям моих выпускников прошлого года, можно сделать вывод, что они не только указывали связь, но и анализировали её.

Из сочинения по тексту Пескова:

Оба эти примера, будучи противопоставленными друг другу, показывают потребительское отношение к природе Земли.

Связь указана (противопоставление) и проанализирована (смысл противопоставления заключается в том, чтобы показать потребительское отношение к природе).

Из сочинения по тексту М. Гуминенко:

Оба примера, дополняя друг друга, помогают нам понять, насколько важно для писателя уметь работать над собой и своими произведениями.

Связь указана (дополнение) и проанализирована (автор дополняет один пример другим, чтобы продемонстрировать важность работы над собой и своими произведениями).

Другое дело, что не у всех учеников хватало слов и синонимических конструкций, чтобы несколько раз выразить одну и ту же мысль. Мне очень понравилось высказывание коллеги в одном из комментариев к статье «Изменения в ЕГЭ 2021 по русскому языку» о том, что сочинение в формате ЕГЭ — это «масло масляное». Так вот, тем, у кого «масло» заканчивалось, я разрешала от указания связи между примерами сразу переходить к позиции автора. Например:

Оба примера, дополняя друг друга, помогают понять позицию писателя, которая, на мой взгляд, выражена в следующем. (дальше позиция автора)

В моём сочинении по тексту Ю. Нагибина «Заброшенная дорога» первоначально связь между примерами тоже была объединена с авторской позицией.

Оба примера, дополняя друг друга, помогают понять позицию писателя, которая, на мой взгляд, выражена в аллегорических словах мальчика: «Дороги – это очень важно, без дорог никто никогда не будет вместе». Под «дорогами», конечно, подразумеваются связи между людьми, а «сорняки», которые своими корнями разрушают дорогу, — это человеческий эгоизм, невнимание к чувствам и проблемам окружающих.

В этом году желающим получить максимальный балл за комментарий придётся постараться и написать что-нибудь кроме «оба примера дополняют друг друга». Сочинение о заброшенной дороге я слегка изменила.

Оба примера, дополняя друг друга, подтверждают, что люди, желая быть услышанными, должны тоже стремиться услышать и понять собеседника.

Позиция писателя, на мой взгляд, выражена в аллегорических словах мальчика: «Дороги – это очень важно, без дорог никто никогда не будет вместе». Под «дорогами», конечно, подразумеваются связи между людьми, а «сорняки», которые своими корнями разрушают дорогу, — это человеческий эгоизм, невнимание к чувствам и проблемам окружающих.

Нововведение кажется незначительным, но мне оно не нравится. Приходится делать слишком явный акцент на смысловой связи, а я люблю, когда она прописана ненавязчиво. Например, как в сочинении о Кольке Велине, который хотел стать лётчиком или в сочинении о красоте природы по тексту Солоухина. Теперь придётся переделывать и писать «в лоб».

Оставляю ссылки на свои сочинения с Различными видами связи между примерами.

Смысловых связей между примерами-иллюстрациями очень много, основных восемь. Проблема в том, что их великое множество, как и текстов для итоговой аттестации. И назвать любую из них бывает достаточно проблематично.

А вот эта волшебная таблица была дана в методических материалах для экспертов ЕГЭ по русскому языку 2020 года. Она может быть отличным подспорьем для подготовки к сочинению.

Шаг 1. Сформулируйте проблему и позицию автора по этой проблеме

В моём сочинении по тексту Ю.

Zen. yandex. ru

15.02.2020 4:19:26

2020-02-15 04:19:26

ЕГЭ по русскому языку – 2021: как изменится сочинение?

Сочинение на ЕГЭ — одна самых сложных частей экзамена. В 2021 году планируются изменения формулировки задания и критериев оценки письменной работы. Кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка и литературы Таганрогского института имени А. П. Чехова Андрей Нарушевич рассказал о грядущих изменениях и о том, как к ним успешно подготовиться.

В первую очередь необходимо посмотреть на формулировку задания. Цветом выделены изменения в задании для этого учебного года.

Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её. Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.

Сочинение с каждым годом все меньше и меньше становится похожим на сочинение. Чем больше критериев предъявляют, тем сложнее ученикам писать ученикам эту работу и экспертам ее оценивать. Однако, типичная композиция сочинения не изменилась.

Шаг 1. Сформулируйте проблему и позицию автора по этой проблеме

Самый продуктивный способ — это выделение с самого начала проблемы и позиции автора. Проблема — это вопрос, над которым размышляет автор, а позиция — его ответ на данный вопрос. Работая над текстом, задайте себе следующий вопрос: «при чем здесь я?», «что хотел сказать мне автор?», «чему я могу научиться?», «какие выводы могу сделать?».

Таким образом, мы находим несколько проблем, которые автор поднимает в этом тексте. Если проблем в тексте несколько, нужно выбирать ту, которая охватывает большую часть текста. Именно в этом случае мы сможем подобрать нужное количество примеров.

Три причины заниматься по этой книге: понять сложный материал и научиться писать сочинения-рассуждения; не допустить типичных ошибок при написании сочинения-рассуждения; проверить уровень своей подготовки, используя ключи и ответы для самоконтроля. Учебное пособие при одновременном использовании с другими пособиями для подготовки к ЕГЭ поможет обучающимся добиться максимального индивидуального результата на экзамене по русскому языку.

Шаг 2. Работа над комментарием

Комментарий — это анализ текста под углом зрения сформулированной проблемы. В комментарии, опираясь на текст, следует ответить на вопрос: как автор от вопроса (проблемы) приходит к определенному ответу (позиции автора). Мы будем искать в тексте примеры, пояснять и анализировать смысловые отношения между ними. Логика комментария — это всегда движение от вопроса к позиции автора.

Комментарий должен связать проблему, которую учащийся сформулировал ранее, с авторской позицией, о которой будет говорить позже: показать ход мысли автора, как именно он раскрывает сформулированную проблему, подводя читателей к определённому выводу.

Алгоритм построения комментария

Найдите в тексте 2 примера, важных для понимания сформулированной проблемы. Продумайте, в чем значение этих примеров для раскрытия мысли автора. Укажите смысловую связь между примерами и проанализируйте её.

Пример-иллюстрация — это значимая для раскрытия поставленной проблемы информация текста, сопровождаемая пояснениями, интерпретациями учащегося.

Пример: Что говорит автор? Что делает герой?

Пояснение к примеру: Как? Зачем? Почему? С какой целью? Что это означает?

Должно быть два таких примера в структуре комментария.

Мы берем пример из текста и начинаем его анализировать, и нам нужно правильно на него сослаться. Способов отсылки к примеру довольно много. Это и указание номера предложения, что, к сожалению, не украшает текст. Более убедительный способ отсылки — цитирование, однако здесь нужно уделить особое внимание пунктуации. Используя косвенное цитирование, мы можем сократить, передать мысль автора в целом.

В этом году нам необходимо анализировать, а не просто упомянуть смысловые отношения между примерами. Указать смысловую связь между примерами означает ее назвать: «автор противопоставляет. », «писатель сравнивает. », «публицист объясняет. ».

Проанализировать связь между примерами-иллюстрациями означает раскрыть сущность этих смысловых отношений: в чем смысл этого противопоставления, какие качества героев выявляются в сравнении и т. д.

Это очень важно, так как оба этих задания будут отдельно оцениваться экспертами. В случае, если неверно будет указана связь, но правильно проанализирована — ученик потеряет один балл. А вот если она будет указана верно, но неверно проанализирована — уже два балла. В приоритете остается анализ смысловой связи между примерами.

Смысловых связей между примерами-иллюстрациями очень много, основных восемь. Проблема в том, что их великое множество, как и текстов для итоговой аттестации. И назвать любую из них бывает достаточно проблематично.

Кажется, что, когда сочинение вписано в таблицу, все четко и хорошо. Однако, когда ученики вписывают сочинение таким образом, они начинают терять понимание, что пишут связный текст.

Шаг 3. Отношение к позиции автора

Сформулируйте и обоснуйте свое отношение к позиции автора

Согласны ли вы с автором? Почему?

Обосновать какое-либо суждение означает привести другие, логически связанные с ним и подтверждающие его суждения. Если ученик не сформулировал позицию, то он получит 0 баллов и по К3, и по К4. Обоснование может быть произведено с опорой на художественное или научное произведение, либо на основе наблюдения над жизнью или с опорой на собственный опыт.

Цельный алгоритм работы с текстом

Шаг 1. Читая исходный текст, определите, над каким вопросом размышляет автор и как он на этот вопрос отвечает. Так вы найдёте проблему и сформулируете авторскую позицию.

Шаг 2. Перечитайте исходный текст, чтобы найти два примера, важных для понимания проблемы, поясните значение этих примеров, укажите и проанализируйте смысловую связь между ними. Напишите комментарий, который будет помещаться между проблемой и авторской позицией.

Связь указана (дополнение) и проанализирована (автор дополняет один пример другим, чтобы продемонстрировать важность работы над собой и своими произведениями).

Оба примера, дополняя друг друга, помогают понять позицию писателя, которая, на мой взгляд, выражена в аллегорических словах мальчика: «Дороги – это очень важно, без дорог никто никогда не будет вместе». Под «дорогами», конечно, подразумеваются связи между людьми, а «сорняки», которые своими корнями разрушают дорогу, — это человеческий эгоизм, невнимание к чувствам и проблемам окружающих.

Что говорят эксперты?

Сформулируйте позицию автора рассказчика.

Rosuchebnik. ru

13.05.2018 0:48:06

2018-05-13 00:48:06

Комментарий в сочинении ЕГЭ по русскому языку: анализируем связь между примерами. 4 совета

Как анализировать связь между примерами в комментарии? Наверное, это самый жаркий и обсуждаемый вопрос, касающийся сочинения ЕГЭ, в этом году. Ученики не понимают, за что им всё это и почему нельзя ограничиться фразой: «Приведенные мной примеры дополняют друг друга». Учителя и репетиторы советуются на форумах, задают вопросы на обучающих курсах, семинарах. Кто-то стремится изобрести новые клише, а кто-то – осознать, какой же все-таки может быть эта связь и подойти к вопросу творчески. Что ж, давайте и мы постараемся разобраться с этой темой, расставив точки над разными буквами.

Что говорят эксперты?