Как правильно приводить аргументы в сочинении?

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, ГВЭ, итоговое сочинение — все эти экзамены объединяет одна жестокая необходимость: нужно написать сочинение, основываясь на аргументах. Так часто бывает, что мы вроде бы понимаем тему, готовы о ней рассуждать, но примеры подобрать не можем или же ошибаемся в выборе таковых. За это снимают баллы, а то и вовсе ставят «незачет». Порой именно от аргументации зависит оценка всей работы, и даже умные ребята становятся жертвами неумения обосновать свою позицию. Многомудрый Литрекон подскажет Вам, как правильно приводить аргументы в сочинении и написать на высший балл.

Содержание:

- 1 Формулировка своей позиции

- 2 Выбор материала для аргумента

- 3 Виды аргументов

- 4 Структура идеального эссе

- 5 Оформление аргумента и правильная подача

- 6 Самые распространённые ошибки

Формулировка своей позиции

Аргумент ─ это доказательство, приведённое в защиту или в опровержение того или иного мнения. В сочинении необходимо обозначить свою позицию по той или иной теме, приняв или не приняв мнение автора. Как правило, необходимо привести два аргумента в ее защиту, используя примеры из жизни, литературы или кино. Значит, чтобы правильно подобрать примеры, нужно, в первую очередь, верно и точно сформулировать свое мнение. Соответствие тезису — самый важный критерий оценки аргумента.

Конечно, недостаточно просто озвучить своё мнение: согласны или не согласны Вы с тем или иным тезисом. Даже если Ваш взгляд на проблему совпадает со взглядом автора, он должен быть чётко сформулирован в отдельном развёрнутом ответе. Пока Вы сами не поймете, что Вы думаете об этом, Вы не сформулируете нормальный тезис. Поэтому начать подбор аргументов следует именно с формулировки тезиса — предложения, которое обозначает Вашу позицию и которому будут соответствовать примеры.

Например, автор показывает ужасы войны, то, как она не щадит ни своих, ни чужих. Вот наш тезис:

Я полностью солидарен с автором и считаю, что война антигуманна по своей сути, и в ней нет победителя, потому что обе стороны несут катастрофические потери. Если речь идет об ОГЭ или ЕГЭ, первым аргументом может быть пример из жизни, а вторым ─ из книг.

Итак, что мы должны доказать? Этот вопрос нужно задать себе после формулировки тезиса. Вот с него мы и начнем следующий пункт.

Выбор материала для аргумента

Мы должны доказать, что война одинаково разрушительна для обеих сторон конфликта, что она ужасна и опасна для всех нас. Теперь нам становится ясно, какие примеры могут подтвердить эту точку зрения — только те, где показаны без прикрас губительные последствия войны для всех участников. Очевидно, что нужно не воспевать подвиги предков и оценивать роль солдата на войне. Нам нужно осудить войну и показать ее истинную (неприглядную и отталкивающую) сущность. Итак, какие примеры подойдут?

- Первый аргумент из жизни: можно рассказать о своём прадедушке, который воевал и видел все ужасы боевых действий. Можно упомянуть о том, что ветеран не любил говорить об этом, старался забыть об увиденном, чтобы научиться жить мирной жизнью, чтобы вернуть душе гармонию. Можно описать кровопролитие и кошмар битвы, в которой ему довелось почувствовать. Можно рассказать о его ранениях и травмах. Словом, его опыт на войне должен быть негативным, а микровыводом в этом случае станет заключение: война бесчеловечна и жестока по отношению ко всем людям, в ней нет ничего героического и красивого.

- В качестве литературного аргумента можно привести судьбы девушек − зенитчиц из повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». Они пошли на фронт добровольцами, не задумываясь, отдали свои жизни за Родину, и, можно сказать, превзошли сами себя. Однако автор далек от идеализации войны. В его повести она разрушает самое дорогое, посягает на святыни: вырывает юных девушек, в большинстве своем еще не ставших матерями, из семей и уничтожает их без жалости и сочувствия. Война вынуждает мужчин убивать женщин, что противоестественно и аморально. Вот Вам и микровывод, который подтверждает разрушительный и антигуманный характер войны.

Аргумент может быть и не таким прямолинейным. Если Вы можете анализировать произведение глубже, видеть не очевидные параллели и выводы, то лучше взять мало известное произведение и выделиться нестандартным подходом, вот пример:

Еще один литературный пример можно найти в повести В. Распутина «Живи и помни». Борьба изнуряет и духовно опускает личность, развращая ее попранием законов морали. Так, Андрей Гуськов устал от войны и просто ушел с передовой, бросив товарищей и подвергнув семью опасности. Почему? Он не был плохим изначально, он несколько лет упорно и честно сражался за Родину. Но война, в конце концов, сломала его характер. голод, холод, унижение, постоянные потери, снижение ценности жизни в глазах большинства — все эти факторы поспособствовали нравственному разложению героя. Он стал дезертиром и обрёк на гибель свою жену и ещё не родившегося ребёнка. Таковы разрушительные и фатальные последствия войны для отдельного человека.

В данном случае наши примеры отвечают на поставленный вопрос: война ужасна и опасна для всех участников конфликта, потому что в ней гибнут случайные люди и в больших количествах, чего никак не оправдывает даже победный результат. На войне разрушаются привычные нормы морали и этики, поэтому человечество не должно повторять своих ошибок и вновь затевать вооруженные столкновения. Это и будет нашим выводом. Все логично, понятно и точно, как будто мы беседуем с друзьями и аргументируем свою позицию по интересующему нас вопросу.

Виды аргументов

Чтобы лучше подбирать примеры, обратимся к теории и выясним, какими они бывают?

Выделяют два вида аргументов: логические аргументы ─ доказательства, обращающиеся к человеческому разуму (научные постулаты, данные статистики, литературные и жизненные примеры), а также психологические аргументы, вызывающие у читателя те или иные чувства и создающие эмоциональное восприятие человека, события, поступка, о которых идёт речь. В качестве психологического аргумента может быть использованы чувства и мысли самого абитуриента, обращение к общечеловеческим ценностям, религиозным догматам.

Подбирая аргумент, важно знать критерии его оценивания, чтобы получить максимум. Например, выпускник должен знать, что одни аргументы оцениваются одним баллом, другие ─ двумя. Чтобы получить два балла, нужно привести ссылку на автора и произведение. Причём недостаточно просто назвать произведение и автора, необходимо указать конкретные события или героев. Например, трагедию гражданской братоубийственной войны ярко показал Шолохов в своём романе «Тихий Дон» на примере того, как лучшие друзья, Григорий Мелехов и Михаил Кошевой, стали заклятыми врагами. В качестве аргумента, оцениваемого на два балла, можно также использовать, пословицы, поговорки, афоризмы. Но их употребление также нужно сопровождать своими рассуждениями. Например: «Не всё то золото, что блестит». Внешность человека, первое впечатление о нём могут быть обманчивыми. Также можно использовать цитаты известных людей. В случае использования публицистического источника не забудьте указать название материала, автора и в каком издании он вышел.

Аргументы, в которых экзаменуемый ссылается на свой жизненный опыт, либо на примеры из жизни своих родных или друзей, как правило, получают один балл. С такими аргументами нужно быть осторожнее: в этих примерах легко растечься мыслью по древу и уйти не туда. Чтобы такого не произошло, постоянно задавайте себе исходный вопрос и отвечайте только на него. Другие темы не затрагивайте и старайтесь точнее говорить о том, о чем уместно сказать. Но и в своей жизни, и в жизни своего окружения можно найти яркие примеры хороших или плохих поступков. Главное ─ грамотно о них рассказать.

Весомее выглядят наблюдения за жизнью страны, общества в целом. Но и здесь лучше опираться на социологические исследования, опросы, сообщения СМИ, а не только на свой субъективный взгляд. Например, можно сказать о том, что во время пандемии значительно расширилось волонтёрское движение, люди стали отзывчивее к чужой беде. Но нельзя, например, огульно обвинять всех, кто читает жёлтую прессу и смотрит сериалы, в узком кругозоре и недостатке образования.

Структура идеального эссе

Чтобы Вам было легче сформулировать четкие и понятные аргументы, важно сохранить в сочинении логическую структуру. Лучше всего строить её следующим образом:

- тезис (утверждение) который нужно подтвердить или опровергнуть;

- логический переход;

- аргумент и так называемый микровывод.

Рассмотрим пример:

- Тезис: высказывание Чехова: «В человеке всё должно быть прекрасно: и мысли, и душа, и чувства, и одежда».

- Логический переход: действительно, внешне красивый и приятный в общении человек не всегда также красив внутренне, духовно, и этот диссонанс всегда порождает разочарование. Люди не могут обойтись лишь красивой одеждой и миловидной внешностью, ведь от них всегда будут ожидать большего, и если этого не будет, то они лишь временно получат признание общества, и вскоре все от них отвернутся.

- Аргумент: вспоминаются русские пословицы «Не всё то золото, что блестит» и «По одёжке встречают, по уму провожают». В русском народе было принято акцентировать внимание на несоответствие внутреннего мира и внешнего облика. Этот диссонанс всегда порождал негативное впечатление, которое портило мнение о людях. Значит, для полного социального одобрения необходимо развиваться всесторонне.

- Также можно вспомнить о героях романов Пушкина и Лермонтова, Онегине и Печорине. Они были привлекательными людьми, умели расположить к себе собеседника, очаровывать женщин, но их мысли и души были полны неприязнью и презрением к окружающим, поэтому они приносили несчастья всем, с кем встречались на жизненном пути. Они так и не обрели счастья и признания в обществе, потому что лишь разочаровывали тех, кто в них верил. Микровывод: и народные мудрости, и литературные классики учат нас тому, что человек должен быть прекрасен во всех своих проявлениях, иначе одна его уязвимость сведет на нет все положительные стороны, и он не реализует свой потенциал в полной мере.

Оформление аргумента и правильная подача

Новый абзац — это новая мысль, так или иначе связанная с предыдущей, поэтому необходимо продумать грамотные логические переходы от одной мысли к другой. Вы можете использовать следующие слова и словосочетания для выражения связи между абзацами:

- вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак и др. (последовательность развития мысли);

- однако, между тем, в то время как, тем не менее (отношения противоречия, противопоставления);

- следовательно, поэтому, благодаря этому, вследствие этого, кроме того, к тому же (причинно-следственные отношения);

- обратимся к…, вспомним также, остановимся на…, перейдём к…,необходимо остановиться на…, необходимо рассмотреть…(переход от одной мысли к другой);

- итак, таким образом, значит, в заключение хочу отметить, всё сказанное позволяет сделать вывод, подводя итог, следует сказать… (итог, вывод).

Самые распространённые ошибки

Чтобы оценить качество своих аргументов, проверьте, нет ли в сочинении этих ошибок:

- Использование аргументов не к месту: сочинение превращается в набор общих, не связанных между собой фраз. Например: я считаю, что вечная любовь возможна. Так, Желтков любил Веру, а она его — нет. Он писал ей несколько лет подряд, но она не отвечала ему, ведь была замужем. Георгий очень старался не отчаиваться в любви, ждал и надеялся, но все было тщетно, ведь Вера-то его не любила. В итоге Желтков покончил с собой, и только тогда Вера поняла свою ошибку. В данном примере автор не доказывает свой тезис, а пересказывает содержание повести, расставляя не те смысловые акценты.

- Использование аргументов, противоречащих друг другу или собственной позиции абитуриента. Например: я считаю, что человек не должен прощать оскорбление, иначе его так и будут унижать. Например, Владимир Дубровский простил своего обидчика, и чего он добился? Того, что Троекуров так не осознал свою вину перед ним, так и не научился поступать по совести. Он выдал свою дочь против ее воли, даже не приняв во внимание милосердие Дубровского. В этом примере автор неправильно понял точку зрения автора и значение эпизода. Во-первых, Владимира никто не унижал снова в ответ на его прощение, а значит, этот аргумент тезис не подкрепляет и не докатывает. Во-вторых, поступок Владимира одобряется автором, потому что герой не мог поступить иначе: месть Троекурову ранила бы Марью, которая не была повинна в смерти отца главного героя.

- Подмена собственно аргументации рассуждениями о том, что хотел сказать автор. Например: я считаю, что Чехов имел в виду, что красота должна проявляться в каждом действии человека. Некрасивые поступки отталкивают людей и унижают того, кто их совершает. Тот, кто ведет себя плохо, не может прикрыться от осуждения внешней красотой. В данном примере человек вообще не приводит аргумент, а лишь абстрактно рассуждает о поставленной теме. Это никто не засчитает.

- Искажение цитат, добавление в них своих фраз, вольное обращение с фактами, текстами произведений. Например: Наташа Ростова не любила Андрея Болконского, поэтому изменяла ему без тени раскаяния и хотела скрыть свой грех. В данном случае автор допустил несколько фактических ошибок: Наташа любила Андрея, но после увлечения Анатолем сама написала ему и разорвала помолвку. От горя и раскаяния она потом серьезно заболела.

Многомудрый Литрекон уверен, что теперь Вы знаете, как правильно подобрать аргумент для сочинения. Ни пуха, ни пера на экзамене!

Автор: Артем Аввакумов

Метки: аргумент и литературыаргумент из жизниГВЭЕГЭ по русскому языкуитоговое сочинениеОГЭ по русскому языку

Читайте также:

Как написать аргументы в сочинении: критерии оценки, варианты, полезные советы и примеры

Содержание

- Что такое аргумент в сочинении

- Изменения в оценке аргументации

- Как написать второй аргумент в сочинении

- Варианты аргументов

- Топ-5 советов как сформулировать аргументы в сочинении

- Примеры аргументов в сочинении

Сочинение — не просто авторское высказывание на какую-либо тему. Это одна из работ, с помощью которой оценивают итоговые знания студента по предмету. В частности, сочинение-рассуждение — часть итогового экзамена и ЕГЭ. Поэтому важно знать, какие базовые элементы в нем важны.

Один из таких элементов — аргументация. В этой статье я расскажу, как приводить аргументы в сочинении грамотно.

Аргумент — это доказательство, которое приводят в поддержку тезиса. Вместо слова «аргумент» также используются такие понятия как объяснение, подтверждение, доказательство и др.

К аргументам предъявляются особые требования. В частности:

- они не должны друг другу противоречить. Здесь я пишу во множественном числе, потому что по требованиям в сочинении должно быть минимум два аргумента;

- аргумент должен быть достаточным для тезиса, к которому он относится;

- аргумент должен быть связан с темой и тезисом, а не быть сам по себе.

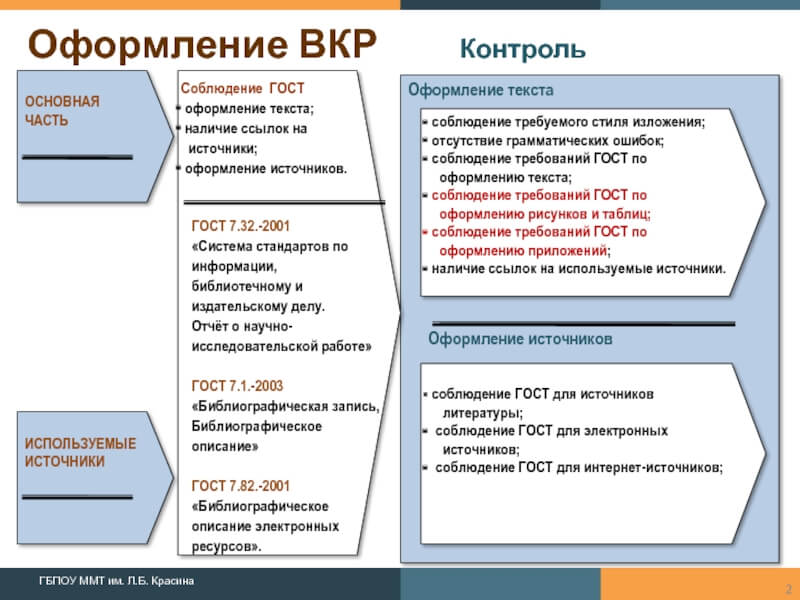

Все элементы сочинения — тезис, аргументы и выводы — оцениваются отдельно: каждый по своим критериям. С нюансами оценивания лучше разобраться заранее, чтобы потом не было никаких неожиданностей. Тем более, что правила оценки нередко меняются.

После 2020 года правила оценки аргументов тоже изменились. Для оценки аргументов использовался критерий К4. До этого за правильную аргументацию можно было получить 3 балла. После изменений — всего 1.

Изменились и требования к источникам, используемым для аргументации. Это критерий К2. Раньше обязательно нужно было приводить 2 аргумента: один из художественной литературы (лучше всего в виде цитаты), а второй — из любого другого источника. После изменений стало проще. Количество аргументов осталось прежним. Но теперь аргументировать собственную точку зрения можно с помощью каких угодно источников и примеров, в том числе — личного характера.

Важное условие для любого аргумента — соответствие теме, проблематике и позиции автора.

Если вы откроете КИМ ЕГЭ и почитаете критерии оценивания работы, то не увидите там слова «аргумент». Теперь вместо него используется пример-иллюстрация.

Я уже упоминал о том, что аргументов два. Раньше, когда один из аргументов обязательно должен был быть из художественной литературы, приходилось нелегко. Теперь и первый, и второй аргументы можно приводить даже из личного опыта. Для этого не нужно прикладывать каких-то невероятных усилий. Правда, оцениваются такие аргументы ниже.

Многие задаются вопросом, как ввести второй аргумент в сочинении. Каких-то специальных правил нет. Просто имейте в виду, что все должно быть связано и последовательно.

Главное, чтобы и первый, и второй аргументы соответствовали теме и приведенным тезисам.

Для подтверждения или опровержения какого-либо тезиса, выражения согласия или несогласия с автором, используют следующие виды аргументов:

- этические. Такая аргументация предполагает опору на культурные, нравственные и общечеловеческие нормы. Во всем этом читатель может увидеть себя и, соответственно, больше проникнуться;

- логические. Эти аргументы апеллируют к разуму, поэтому важно их строить на причинно-следственной связи;

- личный опыт. Это могут быть случаи из жизни, рассказы друзей и др. Единственный минус таких примеров-иллюстраций — в субъективности. Как правило, доказать или опровергнуть ими что-то объективное невозможно;

- ссылки на авторитетные высказывания. В частности, на слова лидеров мнений и уважаемых в своей области деятельности персон;

- народная мудрость. Все, что относится к пословицам, поговоркам, устойчивым мотивам и т. п.

Вот 3 совета, которые помогут справиться с формулировкой аргументации:

- Избегайте общих формулировок. Продумывая ответ, постарайтесь найти небанальные и интересные примеры. Обязательно, связанные с темой сочинения.

- Используйте иллюстрированные примеры. К таким примерам относятся ссылки на известные произведения, фильмы, высказывания знаменитых людей.

- Придерживайтесь логических переходов. Абзацы должны плавно перетекать из одного в другой и быть связанными. Так вы продемонстрируете, что умеете мыслить логически и последовательно.

- Не допускайте перефразирования. Тезис и аргументы — разные вещи. Поэтому не стоит объяснять тезисы ими же, но в собственной интерпретации.

- Убедитесь, что рассуждения не «размыты». Не стоит писать обо всем и ни о чем. Каждое слово должно нести смысл.

Вот несколько примеров, которые помогут понять, как грамотно аргументировать свою точку зрения:

Надеюсь, эта статья поможет вам написать подобрать правильно аргументы и написать сочинение, которое будет высоко оценено.

Наши рубрики

Топ 5 тем по курсовым работы: полезным статьям с примерами

Дипломные, контрольные, курсовые работы

От лучших специалистов

Похожие статьи

Перейти к содержимому

Клише — готовые образцы словосочетаний, благодаря которым легче структурировать итоговое сочинение, не теряя основную нить суждения.

Содержание

- Клише для вступления

- Примеры вступлений с клише

- Клише для перехода к основной части сочинения

- Речевые клише для тезисов

- Клише для аргументов

- Клише для обращение к произведению

- Интерпретация произведения или его фрагмента

- Клише для перехода к второму аргументу

- Слова-связки

- Клише для выводов и заключения

- Клише для промежуточных выводов

- Клише для заключения

Клише для вступления

- Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. Попытаюсь дать свое определение этим понятиям.

- Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд, …

- «…» — в этих словах, как мне кажется, выражается главная мысль текста …

- Думается, на этот вопрос могут быть даны разные ответы. Я полагаю, что…

- Наверное, каждый человек хоть раз задумывался над тем, что значит …(некое понятие). Я считаю что, …

- Каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о….

- Размышляя над этими вопросами, нельзя не прийти к ответу: …

- Люди часто размышляют о том, что ….

- О том, что …, люди думали и во времена древнейшей, и во времена новейшей истории.

- Как часто мы слышим о….

- (Вопросы). Эти вопросы очень важны, потому что заставляют нас задуматься о сущности … . Кто-то считает, что …. Кто-то….

- Каждый из нас хоть раз в жизни размышлял о …. Как следует относиться к …?

- Каждый из нас сталкивался с…

- Сущность вышеизложенного сводится к следующему…

- Во все времена остро стоял вопрос …

- Говоря о … , нельзя не заметить, …

- Долгое время люди не перестают рассуждать над … И до наших дней дошел спор о….

- Мы знаем о… из книг и фильмов, рассказов близких

- (Ключевое слово темы) играет огромную роль в жизни людей.

- Зададимся вопросом: почему….?

- В чем же причина …?

- Невольно задаешься вопросом: зачем …?

- Как мы должны относиться к …?

- Как нужно относиться к …?

- Задумаемся: должны ли мы…?

- Почему же нужно …?

- Почему же необходимо …?

- Что же самое главное …?

Примеры вступлений с клише

- Всем известно, что … Об этом написаны тысячи книг и сняты сотни фильмов, об этом говорят и неискушенные подростки и умудренные опытом люди…

- Наверное, эта тема интересует каждого из нас, поэтому текст … тоже посвящен …

- Думаю, эта тема интересует многих….

- Не ошибусь , если скажу, что данная тема актуальна для большинства…

- Об этом написано много произведений и снято тысячи кинолент…

- Всем известен факт…

- Задумывались ли вы, почему тема остается актуальной во все времена…

- Знаете ли вы, в чем особая ценность (дружбы, чести, чувств)…

- Понимает ли современная молодежь, насколько незыблемыми остаются былые ценности: честь, ответственность, дружба…

- «Береги честь смолоду», в этой фразе выражена главная мысль произведения…

- «Единственный путь найти друга — быть им» – это высказывание Ральфа Эмерсона очень четко определяет характер и поведение главного героя…

- Что такое …? Как найти…?… Этой сложной проблеме посвящён текст писателя (автор). Автор также рассуждает о том, что…

- (Риторические вопросы). Эти вопросы всегда волновали человечество. О … размышляет в своей статье …

- (Риторические вопросы). Вопросы эти на первый взгляд кажутся простыми. Для некоторых людей они вопросами как бы и не являются, не стоят передними. Ответы на них представляются им сами собой разумеющимися. Некоторые считают, что … . Другие подчеркивают … . Но смысл этой статьи несколько шире, чем это кажется на первый взгляд. Проблема, которую ставит автор, касается не только избранных людей, она касается любого из нас….. Почему так бывает? Ответ на этот вопрос можно найти в статье…

- Проблема, поднимаемая автором, актуальна в наше время.

- Одной из самых волнующих загадок, которые всегда тревожили человеческую мысль, был вопрос, связанный с …. (Риторические вопросы).

- Начать с цитаты, в которой заключена главная мысль текста. (Прием «Ниточка») («Высказывание») — так начинается статья … .Уже в первом предложении четко выражена главная тема текста. О… много говорили и

писали. Важность этой темы трудно переоценить: далеко не все люди понимают … (Определить проблему в виде вопроса). - (Вопросы). Эти вопросы звучат в статье …. Автор поднимает проблему, актуальность которой ни у кого не вызывает сомнений.

- С давних времён люди задумывались над вопросом …

- С давних времен человек размышлял о…

- Никто не станет отрицать важности … в жизни людей.

- В своём тексте писатель рассматривает (поднимает, затрагивает, обращает внимание читателей на) проблему (чего?)… Автор рассуждает о том, что…

- Эта проблема актуальна сегодня, как никогда. Действительно, проблема…

очень серьёзная и затрагивает каждого из нас. - Этот вопрос достаточно часто поднимается в средствах массовой информации.

- Затронутая автором проблема имеет многовековую историю.

- Чтобы привлечь внимание читателей к данному вопросу, (автор) рассказывает историю о…

- Чтобы лучше разобраться в этом злободневном вопросе, (автор) повествует о…

Клише для перехода к основной части сочинения

- В правильности такой точки зрения меня убеждает художественная литература.

- Чтобы доказать свою позицию, обращусь к примерам из художественной литературы.

- Давайте вспомним произведения художественной литературы, в которых раскрывается тема…

- Вспомним…

- Это подтверждается …

- В доказательство можно привести ещё и такой аргумент…

- Более того, …

- Во-первых, во-вторых, в-третьих …

- В доказательство данной точки зрения можно привести ряд аргументов из художественной литературы

- Мысль о необходимости … выражена и в романе… (автор, название).

- Правильность своей точки зрения могу доказать, обратившись к …

- Обратимся к произведениям художественной литературы.

- За примерами давайте обратимся к произведениям художественной литературы.

- В доказательство моей точки зрения

- Замечательным примером, иллюстрирующим…

- Размышляя о …, я не могу не обратиться к произведению ФИО, в котором…

- Размышляя о …, я не могу не вспомнить о произведении…

- Размышляя над этими вопросами, нельзя не прийти к ответу: … (ответ на вопрос, заданный во вступлении)

- Нельзя не согласиться с автором в том, что… В этом нас убеждают примеры из художественной литературы. Вспомним произведение Ф.И. О. (р. п. кого?) « Название». В этом произведении…

- Я согласен с автором данного текста в том, что… Именно об этом неоднократно говорили в своих произведениях писатели. Вспомним произведение (автор, название). В этом произведении…

- Я согласен с автором данного текста и убеждён, что… В художественной литературе мы можем найти примеры, подтверждающие авторскую позицию и моё собственное мнение. Обратимся за доказательствами к произведению (автор, название)… В этом произведении…

Речевые клише для тезисов

- Сегодня мы понимаем, что… (основная мысль сочинения или (ответ на вопрос, заданный во вступлении).

- Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд, … (основная мысль сочинения или ответ на вопрос, заданный во вступлении).

- Думается, на этот вопрос могут быть даны разные ответы, но я считаю, что… (основная мысль сочинения или ответ на вопрос, заданный во вступлении).

- Размышляя над этими вопросами, нельзя не прийти к ответу: … (ответ на

вопрос, заданный во вступлении).

Клише для аргументов

Клише для обращение к произведению

- Так, в лирическом стихотворении (название) поэт (имя) обращается к теме…

- Тема (….) затрагивается в романе… (автор, название).

- Тема (…) раскрывается в произведении… (автор, название).

- Проблема (любви, дружбы, нравственности и т.п.) волновала многих писателей. Обращается к ней и …(имя писателя) в…(название произведения).

- Идея (единства природы человека и т.п.) выражена в стихотворении…(автор, название).

- Вспомним героя (повести, рассказа, пьесы)… (автор, название).

- Обратимся к роману… (автор, название).

- Лирический герой стихотворения … (автор, название) тоже размышляет об этом.

Интерпретация произведения или его фрагмента

- Автор повествует о…

- Автор описывает…

- Поэт показывает, что…

- Писатель размышляет о…

- Писатель обращает наше внимание…

- Писатель заостряет наше внимание на …

- Писатель акцентирует внимание читателя на том, что…

- Он акцентирует внимание читателя на …

- Он осуждает…

- Этот поступок героя говорит о…

- Мы видим, что герой поступил так потому…

- Автор показывает, к каким последствиям привело…

- Этому герою/поступку автор противопоставляет…

- Писатель осуждает…

- Он ставит нам в пример…

- Автор подчеркивает…

- Автор утверждает…

- Автор повествует о…

Клише для перехода к второму аргументу

- В доказательство справедливости своей точки зрения приведу следующий жизненный пример.

- В жизни тоже можно найти пример, подтверждающий мою точку зрения.

- Хочу рассказать об одном случае из моей жизни, который, как мне кажется, является аргументом. В пользу того, что…

- У каждого из нас, наверное, есть немало примеров из собственного опыта. Которые доказывают важность ( необходимость)….

- Приведу ещё один литературный аргумент, который показывает…

Слова-связки

- Однажды…

- Сначала…

- Потом…

- Далее…

- Затем…

- После этого…

- В итоге…

Клише для выводов и заключения

Клише для промежуточных выводов

- Писатель (автор) считает ( убеждает), что…

- Таким образом, автор хочет донести до нас мысль о…

- Мы можем прийти к выводу…

- Автор открыто заявляет о своей позиции по отношению к…

- Автор недвусмысленно подчёркивает своё негативное отношение (положительное) отношение к…

- Автор пытается понять, почему…

- Автор стремился показать…

- Автор хочет, чтобы читатель понял…

- Автор текста считает проблему важной…

- Автор восхищённо ( иронически, возмущённо…) относится…

- Автор текста не выражает прямо свою точку зрения относительно поднятой проблемы, подводит читателя к мысли о том, что…

- После прочтения этого произведения становится понятно…

- После знакомства с героями произведения понимаешь…

- Прочитав произведение, осознаешь…

Клише для заключения

- Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод…

- Невольно напрашивается вывод…

- Таким образом, мы приходим к выводу: …

- Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод…

- Итак, можно сделать вывод, что…

- В заключение хочется призвать людей к… Так давайте не забывать о…! Будем помнить о…!

- Так давайте не забывать о …! Будем помнить о…!

- В заключение хочется выразить надежду на то, что…

- В заключение хотелось бы отметить…

- В заключение хочется сказать, что…

- В заключение хотелось бы отметить, что…

- В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что…

- Хочется верить, что читатели задумаются над проблемой, затронутой в тексте и …

- Хочется верить, что…

- Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что …

- Подводя итог, хочется сказать…

- Обобщая сказанное, хочу сказать, что…

- Все приведенные мной аргументы, основанные на читательском опыте, убеждают нас в том, что…

- Заканчивая рассуждение на тему «…», нельзя не сказать, что люди должны…

- (Цитата)«…,» — писал …. В этих словах выражена мысль о …. Автор текста тоже считает, что .…

- К какому же выводу я пришёл, размышляя над темой «…»?

- К какому же выводу я пришёл, размышляя на тему «…»? Мне представляется, что…

- Думаю, надо …

- Можно бесконечно размышлять на эту тему, но главное…

Аргументация собственного мнения по проблеме.

Другие части курса:

Часть 1 — основные сведения.

Часть 2 — выявление и формулирование проблемы.

Часть 3 — комментарии к сформулированной проблеме.

Часть 4 — позиция автора.

Что такое аргумент?

В сочинении вы должны выразить своё мнение по сформулированной проблеме, согласившись или не согласившись с позицией автора, как написано в задании части С. В своём ответе вы должны привести два аргумента, опираясь на знания, жизненный или читательский опыт.

Обратите внимание

Недостаточно лишь формально заявить о своём мнении: Я согласен (не согласен) с автором. Ваша позиция, даже если она совпадает с авторской, должна быть сформулирована в отдельном предложении.

Например: Таким образом, автор стремится донести до читателя мысль о том, что природа уже давно нуждается в помощи каждого из нас. Я полностью согласен с автором и тоже считаю, что человечество должно пересмотреть своё потребительское отношение к природе.

Затем ваша позиция должна быть подкреплена двумя аргументами. В этой части работы вы должны строго следовать правилам построения текста-рассуждения.Аргументация — это приведение доказательств, объяснений, примеров для обоснования какой-либо мысли перед слушателями (читателями) или собеседником.

Аргументы — это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: факты, примеры, утверждения, объяснения — словом, всё, что может подтвердить тезис.

Иллюстрирование аргумента

Важным элементом аргументации являются иллюстрации, т. е. примеры, поддерживающие аргумент.

Коллекция аргументов:

Аргументы, оцениваемые двумя баллами

Виды аргументов

Существуют различные классификации аргументов. Например, различают логические аргументы — это доводы, апеллирующие к человеческому рассудку, к разуму (научные аксиомы, законы природы, статистические данные, примеры из жизни и литературы), и психологические аргументы — доводы, которые вызывают у адресата определённые чувства, эмоции и формируют определённое отношение к описываемому человеку, предмету, явлению (эмоциональная убеждённость пишущего, апелляция к общечеловеческим ценностям и др.).

Главное, что должен знать пишущий сочинение: используемые вами аргументы «имеют различный вес», то есть оцениваются различными баллами.

Одни аргументы оцениваются одним баллом, а другие — двумя.

Обратите внимание на то, что аргументы, оцениваемые двумя баллами, всегда предполагают ссылку на автора и название произведения. Кроме того, говоря о художественном тексте, недостаточно просто упомянуть автора и название произведения (О проблеме патриотизма размышляет Л.H.Толстой в романе «Война и мир»), необходимо также указать конкретных героев, их поступки, слова, мысли, которые демонстрируют связь упоминаемого вами художественного произведения с рассматриваемой в исходном тексте проблемой.

Например: О проблеме гуманизма очень эмоционально и выразительно написал М. Горький в рассказе «Старуха Изергиль». Данко, герой одной из легенд, пожертвовал жизнью ради спасения своего народа. Он появился именно тогда, когда людям понадобилась помощь, и повёл их, отчаявшихся и озлобленных, через лес к свободе. Подвиг Данко, вырвавшего из груди сердце, чтобы осветить путь к свободе, — потрясающий пример истинного гуманизма, безграничной любви к людям.

В качестве аргумента, оцениваемого 2 баллами, могут рассматриваться пословицы, поговорки, афоризмы, но только в том случае, если они сопровождаются пояснениями, вашими размышлениями над их содержанием. Например: Не случайно народная мудрость утверждает безусловную ценность дружбы: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»; «Старый друг лучше новых двух», «Друга ищи, а найдёшь — береги»… Действительно, верные друзья готовы разделить с тобой горе и радость, прийти на помощь в трудную минуту. Именно друзья дают нам понять, что мы не одиноки в этом мире.

Надо сказать, что любой пример из художественной, научной или публицистической литературы должен быть «обрамлён» вашими рассуждениями, подчеркивающими связь приведённого примера с рассматриваемой вами проблемой.

Приведя пример из публицистической литературы, также не забудьте, кроме фамилии автора, указать название заметки, статьи, очерка и, если возможно, название издания, в котором опубликован этот материал.

Над проблемой влияния телевидения на современное российское общество размышляет тележурналист Олег Пташкин в статье «Треш-ТВ», опубликованной на сайте www.gazeta.ru. По словам автора, современное телевидение в России переживает острейший кризис — кризис идей и смысла. Те, кто создаёт телепередачи, совершенно не думают об общественной пользе. Журналист озабочен тем, что современные СМИ пропагандируют бездуховность и аморальность, приучают к мысли, что нормальная жизнь ради семьи, детей, успехов в работе — удел неудачников. Автор убеждён в том, что главная задача современного телевидения — просвещение: оно должно научить чтить семью, родителей, культурные традиции. Только тогда телевидение будет способствовать возрождению духовности.

Всё, что было сказано ранее, касается и примеров из научной литературы.

Люди, не пасующие перед жизненными трудностями, смело смотрящие правде в глаза, — это хозяева своей судьбы. Историк Лев Гумилёв в своей работе «Этногенез и биосфера Земли» назвал таких людей пассионариями. Среди них много великих исторических деятелей, знаменитых полководцев, борцов за свободу и права человека, и каждый из них внёс свой вклад в развитие общества.

В поисках весомых аргументов некоторые ученики смело придумывают фамилии «известных публицистов» или названия несуществующих произведений, приписывая их порой знаменитым писателям. Например: В одном из своих произведений «Природа» русский писатель И. С. Тургенев размышляет о взаимосвязи природы и человека.

Критик Белинский в своей статье «О человечности» писал о том, что люди должны помогать друг другу.

Также можно привести в пример рассказ А. Приставкина «Война русских и чеченцев».

Не сомневайтесь: все подобные «опусы» будут квалифицированы как фактические ошибки, а значит, вы не только не заработаете баллов за аргументацию, но и потеряете 1 балл за нарушение фактической точности.

Аргументы, оцениваемые одним баллом

Аргументы, оцениваемые 1 баллом, как правило, подобрать проще, поэтому и «удельный вес» их ниже. Большинство из них так или иначе опирается на наш жизненный опыт, наши наблюдения над своей жизнью, жизнью других людей или общества в целом.

Примеры из жизни. Несмотря на то, что жизненный опыт выпускника ещё не очень велик, в своей жизни или жизни окружающих можно найти примеры хороших или плохих поступков, проявления дружеских чувств, честности, доброты или чёрствости, эгоизма.

Будьте осторожны с аргументами этого типа, поскольку, как показывает наш опыт проверки сочинений, большинство из них просто-напросто выдуманы учениками и убедительность подобных доводов весьма сомнительна. Например:

Я на собственном опыте убедилась во вреде дешёвой литературы. После одной из таких книг у меня сильно разболелась голова. Это книга про вора-неудачника. Бред страшный! Действительно, я испугалась, что получу рак мозга после этой книги. Ужасное ощущение!

Приведу пример из личной жизни: сидят люди на улице без жилья, без еды, абсолютно без ничего. Сидят и просят деньги на какую- нибудь еду.

К сожалению, мой небогатый жизненный опыт не позволяет мне выразить моё обширное мнение по данному вопросу.

Особенно часто в подобных горе-аргументах фигурируют разнообразные родственники, друзья и знакомые, с которыми происходят чрезвычайно поучительные истории. Например:

Я знаю одного человека, который пропустил мимо глаз (?!) болезнь и смерть своего отца. Теперь его дети ему не помогают.

Мне мой дедушка рассказывал, что его папа в 1812 году (?!) был в отряде, когда на Москву начали наступать войска под командованием Наполеона.

Хорошим примером проблемы данного текста являются некоторые мои одноклассники. Очевидно, их слишком мало воспитывали, и они не приучились к труду с детства, так ничего и не делают.

Гораздо реже встречаются примеры из жизни, которые можно признать подходящими доводами:

Я убедилась в том, что существуют не только равнодушные люди. Два года назад в нашу семью пришла беда — случился пожар. Родственники, соседи, знакомые и даже просто люди, знавшие о нашей беде, помогали нам кто как мог. Я очень благодарна всем, кто не остался равнодушным и помог мне и моей семье в трудную минуту.

Убедительнее выглядят наблюдения над жизнью людей и общества в целом, поскольку отдельные факты в таких примерах подвергаются обобщению и оформляются в виде некоторых выводов:

Я считаю, что сочувствие и сострадание прививаются людям с детства. Если ребёнок был окружён заботой и лаской, то, повзрослев, он будет дарить это добро окружающим.

Впрочем, и аргументы этого типа могут выглядеть курьёзными и не самыми убедительными:

Наверное, у всех мамы и бабушки увлекаются женскими романами. Начитаются женщины всяких книжечек, а потом страдают от того, почему у них не так, как в книжке.

Предположительные примеры представляют собой размышления о том, что могло бы случиться при определённых условиях:

Я не могу представить свою жизнь без книг: без учебников, которые помогают нам познавать мир, без художественной литературы, открывающей тайны людских взаимоотношений и формирующей нравственные ценности. Такая жизнь была бы неимоверно бедной и скучной.

Ссылки на авторитет представляют собой высказывания знаменитых политических и общественных деятелей, учёных — одним словом, людей, обладающих опытом, знаниями в опредёленных сферах деятельности:

«У слепой веры — злые глаза»,— точно заметил однажды польский писатель Станислав Ежи Лец.

О сущности писательского таланта размышлял Фёдор Михайлович Достоевский: «Талант есть способность сказать или выразить хорошо там, где бездарность скажет и выразит дурно». «Для иных природа — это дрова, уголь, руда, или дача, или просто пейзаж. Для меня природа — это среда, из которой, как цветы, выросли все наши человеческие таланты», — писал Михаил Пришвин.

Помните, что лица, на высказывания которых вы ссылаетесь, действительно должны быть авторитетными в той или иной области. Например, нидерландский философ Бенедикт Спиноза вообще сомневался в значимости подобных аргументов, считал, что «ссылка на авторитет — не довод».

По своей сути пословицы и поговорки представляют собой разновидность ссылки на авторитет. Сила этих доводов заключается в том, что мы обращаемся к авторитету народной мудрости. Помните, что простое упоминание пословиц, поговорок, крылатых слов, не сопровождающееся вашими размышлениями над их содержанием, оценивается 1 баллом.

Не случайно в русских пословицах утверждается ценность опыта старших поколений: «Родительское слово на ветер не молвится; Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает».

Ссылки на кинофильмы, в последнее время часто встречающиеся в сочинениях, чаще всего свидетельствуют об узости кругозора, о небольшом читательском опыте. Мы убеждены, что примеры дружбы, гуманного отношения к людям или подвига всегда можно найти не только в фильмах «Аватар» или «Гарри Поттер и философский камень», но и на страницах художественных произведений.

Мне кажется, прекрасным подтверждением мысли автора о том, что человек должен стремиться к осуществлению своей мечты, может служить судьба героини фильма В. Меньшова «Москва слезам не верит». Катерина работала на фабрике, сама воспитывала ребёнка, заочно окончила институт и в результате добилась успеха — стала директором комбината. Таким образом, каждый из нас в силах добиться осуществления своей мечты. Необходимо только каждым шагом, каждым своим поступком приближать её осуществление.

(Можно заметить, что подтверждение мысли автора можно было бы найти и в судьбе Александра Григорьева, героя романа В. Каверина «Два капитана», или привести в пример Алексея Мересьева из произведения Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», или вспомнить Ассоль из одноимённой повести А. Грина.)

Структура аргумента

При написании сочинения следует помнить, что между тезисом и двумя аргументами, подтверждающими вашу позицию, должна просматриваться чёткая связь, которая обычно выражена так называемыми «логическими переходами» — высказываниями, связывающими известную информацию текста с новой. Кроме того, каждый аргумент сопровождается «микровыводом» — высказыванием, подводящим итог некоторым размышлениям.,

Несоблюдение этой структуры (в сущности, по этой схеме строится любой абзац связного текста) часто приводит к логическим ошибкам.

Типичные ошибки аргументации

Что проверяет эксперт?

Эксперт выделяет ту часть текста сочинения, которая выполняет функцию аргументации. Затем он устанавливает соответствие аргумента утверждаемому (аргумент должен доказывать именно то, что утверждается), оценивает степень убедительности, которая может проявляться как в строгой логичности, так и в эмоциональной оценочности, образной экспрессии.

Эксперт определяет количество аргументов, а также соответствие аргумента смысловой функции: приведённый пример должен не просто выступать как яркий повествовательный или описательный микротекст, а доказывать или опровергать то или иное утверждение.

Максимальный балл (3) по критерию К4 ставится за работу, в которой экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 2-х аргументов, один из которых взят из художественной, публицистической или научной литературы).

Другие части курса:

Как создать смысловую связь между примерами в сочинении ЕГЭ

К 2. Эта загадочная смысловая связь

Что мы точно знаем?

|

Связь между предложениями |

|

| Смысловая |

Грамматическая |

|

Текст (от лат. textus — ткань; сплетение, сочетание)

Я люблю торты. Пингвины сидят на льдине. Смысл. связь текст |

См. задание 25 Слова-сцепки. Кстати, о деньгах. При упоминании о них тётушка сразу же воскликнула… |

Нам всем понятно, что такое связь между предложениями. Задание 25 нацеливает на поиск слов – сцепок, осуществляющих грамматическую связь между предложениями.

Мы понимаем, что предложения в тексте должны быть связаны по смыслу. «Шедевр» «Я люблю торты. Пингвины сидят на льдине» нельзя считать текстом, именно из-за отсутствия смысловой связи.

Но даже это бессвязное нечто можно, проявив фантазию, превратить в текст:

|

Я люблю торты. Их крем из взбитых сливок напоминает мне льдины, на которых сидят пингвины. |

Теперь у нас есть связь и на уровне смысла (крем напоминает льдины), и на уровне грамматики (слова-сцепки «торты – их»). |

В этом нет ничего нового. Про связь между предложениями мы говорим постоянно. А вот что такое смысловая связь между частями текста? Мы про неё специально не говорим, потому что очевидно, что разные микротемы одного текста связаны по смыслу. Это данность. Но теперь про эту «данность» и «очевидность» нужно написать специально и отдельно. Если этого не будет, то за комментарий наш ученик получит уже не 5 баллов, а 4. То есть будет логичным сказать, что специальное объяснение связи между примерами оценивается в один балл.

Определяем для себя структуру комментария:

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

|

5 баллов! |

Только когда кулачок собран – все пальчики загнуты, можно сказать, что я выполнил(а) поставленную задачу. |

Чтобы написать о связи между микротемами (рассказ о 1-м примере = 1-я микротема / рассказ о 2-м примере = 2-я микротема), нужно знать, какой эта связь бывает.

Смысловые отношения между микротемами

1. Причинно-следственные отношения

|

следствие

|

поэтому, отсюда следует, в результате этого, |

причина    |

потому что, так как, из-за того что, |

Рассмотрим этот вид связи на уровне предложений:

Сегодня дождь, следовательно, нужно взять зонт. Отношения следствия (справа перечислены слова, которые помогают выразить эти отношения). Но стоит поменять части высказывания местами, отношения следствия превращается в отношения причины: я взяла зонт, потому что …

Как проявляется причинно-следственная связь на уровне микротем?

|

Семья мальчика рассказала всем в городе о поступке Селивана |

|

Изменилось отношение людей |

Изменилось отношение людей |

потому что |

Семья мальчика рассказала всем в городе о поступке Селивана |

Здесь и далее (если не указано иного) для анализа используется текст Н.С. Лескова, приведённый в демоверсии по русскому языку 2019 года.

|

Текст |

|---|

|

(1)Мой отец и исправник были поражены тем, что нам пришлось переночевать (2)Кстати, о деньгах. (3)При упоминании о них тётушка сейчас – Ах, боже мой! (4)Да где же моя шкатулка? (5)В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи? – (9)Я сейчас скачу, скачу туда… (10)Он, верно, уже – (14)Забыли, возьмите, – глухо произнёс Селиван. (15)Более он ничего сказать не смог, потому что задыхался от (16)Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прошенный, (17)Шкатулка была в полной целости. (18)Тётушка сняла с шеи ключик, – Всё, всё как было! – (19)Сохранно… – тихо молвил Селиван. – (20)Я всё бёг за (21)Хотел догнать… (22)Простите, что сижу перед вами… (24)Отец первый подошёл к нему, обнял его и поцеловал в – (28)Возьми то, что тебе дают, – сказал исправник. – (29)За что? (30)Не надо! – (31)За то, что ты честно сберёг и принёс забытые у тебя – (32)А то как же? (33)Разве надо нечестно? – (34)Ну, ты хороший человек… (35)Ты не подумал утаить чужого. (39)И он встал с места, чтобы идти назад к своему – На что? (44)Ко мне теперь, вот уже три дня, всё стали люди (48)Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною (54)В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и (По Н.С. Лескову*) * Николай Семёнович Лесков (1831–1895) – |

Как работать?

Если я вижу в тексте причинно-следственные отношения, то я понимаю, что нужно взять в качестве примеров.

|

1-й пример из текста |

|

смысловая связь между ними |

|

Антитеза, которая показывает, как изменилось отношение «всех» |

Рассказ автора о действиях семьи |

Очевидная причинно-следственная связь. Если бы не…, то … |

Ещё в начале учебного года я была, мягко говоря, не в восторге от новых требований к комментарию, но, чем больше я сама пишу в этом формате, тем больше понимаю замысел разработчиков критериев. Именно осознание связи между примерами заставляет подбирать их не бездумно, не по принципу «в огороде – бузина, в Киеве — дядька», а действительно продуманно и логично.

На примере моих учеников могу сказать, что мыслительная деятельность по плану, указанному в критерии (привожу пример + ещё пример, пишу про связь), не всегда приводит к нужному результату. После приведения примеров оказывались в тупике, не зная, что писать про связь.

Происходит это, на мой взгляд, потому, что часто ученики приводят примеры из текста, как будто делают «переучёт» и расставляет таблички на полках магазина: вот метафора, вот эпитет, вот антитеза, вот оценочная лексика, которая показывает отношение автора к герою… Такой подход и приводит к тупику. Да, это примеры из одного текста, но не любые два примера имеют между собой ярко выраженную смысловую связь и «работают» на одну и ту же проблему.

Пример + пример ≠ связь

Не высасывай связь из пальца!

Не притягивай связь за уши!

Мы опробовали другую модель мыслительной деятельности:

|

1. Определяю вид смысловой связи. 2. Какие примеры подтверждают наличие этой связи? Называю первый пример и второй пример. |

Понимаю, что в тексте очевидная причинно-следственная связь. Действия семьи привели к изменению отношения людей. Следовательно, первый пример – антитеза, рассказывающая о том, как изменилось мнение людей. Второй пример – рассказ о действиях семьи. |

Что получилось?

Примером, позволяющим понять проблему текста, является антитеза, которая показывает, как меняется отношение людей к владельцу постоялого двора — Селивану. Все в округе считали его «колдуном», «разбойником , «злодеем» и «пугалом», все знали, что он «вор», всем он представлялся «страшным», все его не любили. Повтор слова «все» у автора не случаен. Этот приём подчёркивает масштаб неприятия Селивана людьми, его одиночество среди них. Но впоследствии он стал людям «хорош и приятен», для всех сделался человеком любимым и почитаемым. На его «опороченный дворишко» «стали люди заезжать», «пошёл доход»… Именно такое явное противопоставление позволяет ярко представить жизнь Селивана «ДО» и «ПОСЛЕ».

Говоря о действиях членов семьи рассказчика, автор подчёркивает, что мнение людей изменила активная, деятельная благодарность и искреннее желание понять, что важно именно для Селивана. Мы понимаем, что именно от этой семьи в городе и округе узнали о честности и благородстве Селивана. Для него было сделано самое главное – возвращено его честное имя. Семья мальчика, не жалея времени, несколько раз приезжала к нему, своим примером показывая всем, что это совершенно безопасно.

Между поведением родителей рассказчика и новым отношением людей к Селивану очень тесная связь. Если бы не признательность семьи, если бы не искреннее желание помочь Селивану, мнение «всех» никогда бы не изменилось.

Если видим в тексте причинно-следственную часть, то, как правило, есть то, что изменилось.

Значит, есть антитеза (1-й пример) и рассказ автора о чьих-то действиях, которые и привели к этим изменениям (2-й пример).

|

Красивое место — пустырь

Снесли часовню. Обращаю внимание на лексику, которую использует автор и которая показывает авторское отношение к случившемуся: разрушили шатровую колоколенку и разворотили лестницу |

Смех курсантов над преподавателем — уважение

Показал высокий уровень профессионализма Обращаю внимание на лексику, которую использует автор: переводил любой текст на любой странице; делал это «с листа» и в темпе; перевёл даже текст, написанный возрождённым недавно готическим шрифтом … |

Какие ещё бывают смысловые отношения, рассмотрим ниже.

2. Дополнение и уточнение данной информации

|

информация 1 + информация 2 = полная информация |

также, вместе с тем, кроме того, более того |

Вторая микротема (второй пример) может дополнять, уточнять первую (второй пример).

|

Рассказ о поступке Селивана |

+ |

Изображение его физического состояния Тяжело дыша, задыхался от непомерно скорой ходьбы, от сильного внутреннего волнения, сел на стул и опустил руки и голову, всё бёг, хотел догнать, задохнулся… |

|

1-й пример |

2-й пример |

смысловая связь между ними |

|

Рассказ о поступке Селивана |

Изображение его физического состояния |

Описание физического состояния героя делает его поступок особенно значимым, подчёркивает, что он совершенно не думает о себе. |

Как написать

Рассказ о поступке Селивана производит на нас особенно сильное впечатление именно в сочетании с описанием его физического состояния. Этот человек не думает о себе, не считается со своим здоровьем. Он мог бы ждать у себя дома, пока уехавшие обнаружат пропажу и вернутся за ней (и в этом нет ничего нечестного), но он делает всё, чтобы люди как можно быстрее получили шкатулку с деньгами. Описание физического состояния героя делает его поступок особенно значимым.

Внимание!

Текст, который мы пишем должен быть САМОДОСТАТОЧНЫМ, то есть любой читающий должен всё понять только из нашего текста. В этом случае перед рассказом о поступке Селивана понадобится кратко (очень кратко!) ввести читателя в курс дела – рассказать о вынужденном ночлеге и о пропаже шкатулки.

Мы не можем начать с того, что Селиван принёс и отдал тётушке шкатулку

Это неизбежно вызовет вопросы:

-

Кто такой Селиван?

-

Что это за шкатулка?

- Почему она оказалась у Селивана?

Но! ПЕРЕСКАЗ = КОММЕНТАРИЙ = 0 баллов. Пересказ может появиться в нашем сочинении только как вспомогательный фрагмент.

Пересказ — пишу о том, что делают герои.

Анализ — пишу о том, что делает автор.

На каких ещё примерах можно рассмотреть смысловые отношения дополнения?

|

Речь Селивана (можно продумать и проконтролировать) |

+ |

Жесты (нельзя продумать и проконтролировать) Покачал головой (от недоумения) Слова, называющие действия Селивана Продолжал сидеть, не трогался, словно ничего не понимал, встал, чтобы идти |

|

1-й пример |

2-й пример |

смысловая связь между ними |

|

Речь Селивана |

Слова, называющие действия героя и позволяющие «увидеть» его жесты |

Его слова, жесты и действия — всё говорит об одном: он действительно (а не только на словах) не понимает, за что его благодарят |

Как написать

Речь героя именно в сочетании с изображением его действий помогает автору создать очень цельный образ. Слова человек может контролировать, жесты – нет. Он качает головой именно от недоумения, не понимая, за что его благодарят. Он сидит не в ожидании награды, а только для того, чтобы отдышаться. Селиван из тех, кто не солжёт «ни словом, ни взглядом». Этот человек неукоснительно следует нравственным принципам, живёт так, как положено испокон веков, поступает честно, не ждёт благодарности, не понимает, за что его хвалят. Его слова не расходятся с его делами.

Ещё один вид смысловой связи между микротемами.

3. Противопоставление частей информации

| Информация 1 |

|

Информация 2 | но, однако, зато… |

|

Предположения исправника и семьи рассказчика Скрылся со шкатулкой |

|

Реальность… …тяжело дыша, вошёл Селиван со шкатулкой в руках |

|

Многолетнее отношение людей к Селивану Колдун, разбойник, вор, все не любят … |

|

Новое отношение людей к Селивану Для всех сделался человеком любимым и почитаемым |

До этого мы писали про антитезу, как про один пример из текста. В этом случае каждая часть антитезы будет отдельной микротемой.

|

1-й пример |

2-й пример |

смысловая связь между ними |

|

Многолетнее отношение людей к Селивану |

Новое отношение людей к Селивану |

Именно противопоставление информации позволяет понять, как изменилось мнение людей. |

Как написать

Автор показывает, как много лет люди в городе и округе относились к Селивану. Все считали его «колдуном», «разбойником», «злодеем» и «пугалом», все знали, что он «вор», всем он представлялся «страшным», все его не любили.

Но далее Н.С. Лесков пишет о том, что Селиван стал людям «хорош и приятен», для всех сделался человеком любимым и почитаемым. На его «опороченный дворишко» «стали люди заезжать», «пошёл доход»…

Именно такое явное противопоставление позволяет понять, как изменилась жизнь героя ИЛИ (при другой проблеме) позволяет понять, какую роль сыграла семья рассказчика в его жизни.

4. Сопоставление частей информации

| Информация 1 |

|

Информация 2 |

так (же), таким (же) образом, аналогично, |

|

Хорошее отношение людей к Селивану имеет причину |

в то время как |

Плохое отношение людей к Селивану беспричинно (в предложенном фрагменте) |

|

Хорошее отношение людей к Селивану основано на его поступке |

в то время как |

Плохое отношение людей к Селивану основано только на его внешности (в рассказе «Пугало») |

|

1-й пример |

|

смысловая связь между ними |

|

По приведённому фрагменту совершенно непонятно, почему много лет люди так плохо относились к Селивану. Если прочитать рассказ «Пугало» полностью, становится ясно, что к Селивану относились плохо, потому что он был страшен собой и нелюдим |

Новое отношение людей к Селивану связано с тем, что все узнали о его честном и благородном поступке |

Из сопоставления этих примеров рождается очень грустная мысль: наше плохое отношение к людям часто беспричинно и ни на чём не основано. |

5. Иллюстрация, выделение частного случая, пояснения

|

Информация 1 |

поясняется |

Информация 2 | например, так, именно, другими словами, иначе говоря… |

|

Обобщение автора Авторская мораль Уж сколько раз твердили миру… |

поясняется

|

Сюжетная часть басни История вороны и лисицы |

|

Рассуждение автора Рассуждение Н. Тэффи о любви-страсти и любви-нежности |

поясняется

|

Пример из жизни героя История женщины, ухаживающей за больным грубым мужем |

|

Текст Тэффи |

|---|

|

(1)Нежность — самый кроткий, робкий, божественный лик любви.(2)Любовь-страсть — всегда с оглядкой на себя. (3)Она хочет покорить, обольстить, она хочет нравиться, она охорашивается, подбоченивается, мерит, всё время боится упустить потерянное. (4)Любовь-нежность всё отдаёт, и нет ей предела. (5)И никогда она на себя не оглянется, потому что «не ищет своего». (6)Только она одна и не ищет. (7)Но не надо думать, что чувство нежности принижает человека. (8)Наоборот. (9)Нежность идёт сверху, она заботится о любимом, охраняет, опекает его. (10)А ведь опекать и охранять можно только существо беззащитное, нуждающееся в опеке, поэтому слова нежности — слова уменьшительные, идущие от сильного к слабому. (11)Нежность встречается редко и всё реже. (12)Современная жизнь трудна и сложна. (13)Современный человек и в любви стремится прежде всего утвердить свою личность. (14)Любовь — единоборство. — (15)Ага! (16)Любить? (17)Ну ладно же. (18)Засучили рукава, расправили плечи — ну-ка, кто кого? (19)До нежности ли тут? (20)И кого беречь, кого жалеть — все молодцы и герои. (21)Кто познал нежность — тот отмечен. (22)В представлении многих нежность рисуется непременно в виде кроткой женщины, склонившейся к изголовью. (23)Нет, не там нужно искать нежность. (24)Я видела её иначе: в обликах совсем не поэтических, в простых, даже забавных. (25)Мы жили в санатории под Парижем. (26)Гуляли, ели, слушали радио, играли в бридж, сплетничали. (27)Настоящий больной был только один — злющий старик, поправлявшийся от тифа. (28)Старик часто сидел на террасе в шезлонге, обложенный подушками, укутанный пледами, бледный, бородатый, всегда молчал и, если кто проходил мимо, отворачивался и закрывал глаза. (29)Вокруг старика, как трепетная птица, вилась его жена. (30)Женщина немолодая, сухая, лёгкая, с увядшим лицом и тревожно-счастливыми глазами. (31)И никогда она не сидела спокойно. (32)Всё что-то поправляла около своего больного. (33)То переворачивала газету, то взбивала подушку, то подтыкала плед, то бежала греть молоко, то капала лекарство. (34)Все эти услуги старик принимал с явным отвращением. (35)Каждое утро с газетой в руках она носилась от столика к столику, приветливо со всеми беседовала и спрашивала: — Вот, может быть, вы мне поможете? (36)Вот здесь кроссворд: «Что бывает в жилом доме?». (37)Четыре буквы. (38)Я записываю на бумажке, чтобы помочь Сергею Сергеевичу. (39)Он всегда решает кроссворды, и, если затрудняется, я ему прихожу на помощь. (40)Ведь это единственное его развлечение. (41)Больные ведь как дети. (42)Я так рада, что хоть это его забавляет. (43)Её жалели и относились к ней с большой симпатией. (44)И вот как-то он выполз на террасу раньше обычного. (45)Она долго усаживала его, укрывала пледами, подкладывала подушки. (46)Он морщился и сердито отталкивал её руку, если она не сразу угадывала его желания. (47)Она, радостно поёживаясь, схватила газету. — (48)Вот, Серёженька, сегодня, кажется, очень интересный кроссворд. (49)Он вдруг приподнял голову, выкатил злые жёлтые глаза и весь затрясся. — (50)Убирайся ты наконец к чёрту со своими идиотскими кроссвордами! — бешено зашипел он. (51)Она побледнела и вся как-то опустилась. — (52)Но ведь ты же… — растерянно лепетала она. — (53)Ведь ты же всегда интересовался… — (54)Никогда я не интересовался! — всё трясся и шипел он, со звериным наслаждением глядя на её бледное, отчаянное лицо. — (55)Никогда! (56)Это ты лезла с упорством дегенератки, каковая ты и есть! (57)Она ничего не ответила. (58)Она только с трудом проглотила воздух, крепко прижала руки к груди и огляделась кругом с такой болью и с таким отчаянием, точно искала помощи. (59)Но кто же может отнестись серьёзно к такому смешному и глупому горю? (60)Только маленький мальчик, сидевший за соседним столиком и видевший эту сцену, вдруг зажмурился и горько-горько заплакал. (по Н. А. Тэффи*) * Надежда Александровна Тэффи (1872—1952) — русская писательница, поэтесса, мемуарист и переводчик. |

6. Обобщение, вывод, итог предыдущей информации

| Информация 1 | становится основой для | Информации 2 | таким образом, итак, короче говоря, следовательно |

|

Пример из жизни героя рассказ о конкретном случае |

становится основой для |

обобщения автора |

|

Сюжетная часть басни

Мартышка к старости

|

становится основой для |

обобщения автора авторская мораль К несчастью, то ж бывает у людей:

|

Порядок действий

1. Читаю текст.

2. Определяю, какие виды смысловой связи есть между микротемами.

3. Подбираю примеры, иллюстрирующие этот вид связи.

4. Не ленюсь составить таблицу

|

Связь |

|

|

Для справки:

Н.С. Лесков. Письмо к издателю А. С. Суворину:

«У меня есть полудетский, полународный рассказ «Пугало», печатавшийся три года тому назад как «святочный рассказ». Он представляет доброго, честного мужика, «постоялого дворника» (человек, содержащий постоялый двор), которого считали вором и разбойником без всякой иной причины, кроме того, что он был страшен собою и нелюдим, а также скрывал свою жену — дочь отставного палача. Это истинный … случай… Рассказ читали с удовольствием и большие и дети…»

Алгоритм мыслительной деятельности

1. Определяю поставленную проблему и позицию автора.

Если текст повествовательный, определяю, какие герои есть в тексте?

В этом случае три героя. У нас могут получиться совершенно разные сочинения. Это будет зависеть от того, с точки зрения какого героя мы будем рассматривать текст.

Определяем, нравятся ли автору герои

|

ДА

|

НЕТ

|

|

|

За что? (за честность, за благодарность…) |

За что? (за недоверие к людям, за плохое отношение к человеку…) |

|

|

|

|

|

|

Надо быть честным, благодарным… |

= АП |

Надо доверять людям. Нельзя безосновательно относиться к человеку плохо |

|

|

|

|

|

… проблема честности, благодарности… |

Проблема |

…проблема доверия к людям, отношения общества к человеку |

Это очень простой, но очень эффективный «инструмент» выхода на проблему и позицию. Если герой автору нравится, мы понимаем за что. Значит, надо быть таким, как этот герой. Это рабочий вариант авторской позиции.

Если герой автору не нравится, мы понимаем, каким не надо быть. И мы опять выходим на позицию: нельзя быть … Ещё раз хочу отметить, что это рабочий, краткий вариант позиции.

То абстрактное существительное, которое объясняет нам, за что герой автору нравится или не нравится, и будет ключевым в формулировке проблемы.

|

Селиван |

|

«Все» |

|

1. Честность 2. Внутренняя красота (если рассматривать рассказ «Пугало» полностью, а не только предложенный для анализа фрагмент) |

1. Благодарность 2. Недоверие людям |

1. Неприятие человека 2. Ошибочное мнение о человеке |

Проверим себя (см. формулировку основных проблем в ответах демоверсии):

Сформулированные в «шпаргалке» проблемы можно разделить на группы с точки зрения выявленных нами героев.

Герой «все»:

|

1. Проблема неприятия человека обществом. (Что может быть причиной неприятия человека обществом? Может ли человек изменить отношение к себе со стороны других людей?) |

|

2. Проблема создания репутации, формирования мнения о человеке. (Как создаётся репутация человека? Как формируется мнение о человеке?) |

Герой «Селиван»:

|

3. Проблема проявления внутренней красоты человека. (В чём проявляется внутренняя красота человека?) |

|

4. Проблема проявления честности. (В чём проявляется честность? Нуждается ли честность в поощрении?) |

Герой «семья рассказчика»:

|

5 Проблема доверительного отношения к человеку. (Как нужно относиться к людям?) |

|

6. Проблема благодарности. (Когда возникает чувство благодарности? В чём оно проявляется? Кто нуждается в выражении благодарности?) |

Предложенный метод позволяет гарантированно попасть в тематическое поле, представленных в ответе формулировок.

Изучаем «шпаргалку» из демоверсии (в данном случае я привожу только один пример из шести, но советую проанализировать все )

|

Проблема |

Позиция |

||

|

Проблема доверительного отношения к человеку. (Как нужно относиться к людям?) |

К людям нужно относиться с доверием, стараясь рассмотреть то лучшее, что в них есть, и не подчиняясь бездумно мнению большинства, если оно основано лишь на первом впечатлении. |

Какие выводы можно сделать:

- Под словом «проблема» в данном случае понимается то, О ЧЁМ говорится в тексте.

- Для формулировки проблемы используются следующие речевые модели: И.Ф. поднимает проблему (чего?)… Как… / В чём … /Что… / Почему….? Вот проблема, которую поднимает. И.Ф

- Позиция автора — то, ради чего написан текст; то главное, что хотел сказать автор.

- Проблема – позиция соотносятся следующим образом: проблема – вопрос; позиция — ответ.

Эти закономерности выявляются при анализе абсолютно всех ответов, содержащих информацию о тексте. И это ещё один очень хороший «инструмент» для проверки своей работы.

2. Какие виды смысловой связи могу увидеть между частями текста

- Определяю вид связи.

- Понимаю, какие примеры нужно подобрать для иллюстрации этого вида связи.

|

Причинно-следственная |

Пояснение, дополнение |

Противопоставление |

Сопоставление |

|

|

1 пример |

Изменение отношений |

Рассказ о |

Мысли членов |

С чем связано |

|

2 пример |

Действия семьи |

Изображение его физического состояния |

Реальность. Приход Селивана со шкатулкой |

С чем связано |

3. Определяю, о каких примерах из

текста я могу написать наиболее ярко?

Какую проблему

иллюстрируют эти примеры? Эту проблему и выбираю.

4. Составляю

«скелет» сочинения.

| Зачин |

| К 1 = ? |

| К 2.1 |

| К 2.2 |

| К 2.3 |

| К 3 Ответ |

| К 4 |

Все составные части вашего сочинения должны быть видны эксперту, как косточки на рентгеновском снимке

|

К |

Проблема |

|

К Пример 1 |

Антитеза: мысли героев (шкатулку украл Селиван и уже ↕ реальность (Селиван принёс шкатулку) |

|

К Пример 2 |

Повтор Все в округе |

|

К Связь |

Повтор слова |

|

К |

Людям нужно К людям Проверь себя: формулировка проблема – вопрос; формулировка позиции |

|

К |

+ / — Почему? Абсолютно |

Несколько слов о

«скелете»: самая большая ошибка, которую можно допустить при создании сочинения

– это писать и думать одновременно. Мы делаем серьёзный анализ текста, в

котором всё логично. Это значит, что я имею право начать писать только тогда,

когда составлена логическая схема текста и я точно представляю себе, что будет

в каждой структурной части сочинения.

Не знаю последнюю фразу — не пишу первую.

Такую логическую

схему текста я и называю «скелетом». Ассоциация у меня очень простая: каждую

часть моего сочинения эксперт должен видеть, как косточки у скелета или на

рентгеновском снимке.

На

анализ авторского текста, на нашу работу с ним и создание «скелета» уходит

гораздо больше времени, чем на написание самого сочинения.

Но

только серьёзная работа с авторским текстом, продуманная структура – залог

написания действительно хорошего сочинения.

Много лет занимаясь

подготовкой к ЕГЭ, больше всего удивляюсь одному: ни один мой ученик не получил

в школе работу, которую учитель квалифицировал бы как образцовую. Считаю

обязательным, чтобы на первом этапе обучения ученик видел, что от него хотят,

понимал бы, как соотносятся части сочинения. Мы должны сначала дать отправную

точку, образец того, что хотим получить от нашего ученика, организовать работу

с хорошими сочинениями. Я в этом убеждена. Поэтому предлагаю

Примеры сочинений

Рассказчик вспоминает

случай из своего детства. Его семье пришлось заночевать у Селивана, которого

все в городе считали «разбойником» и «вором». Тётушка рассказчика забыла в доме

шкатулку с «тысячами», обнаружив это, очень испугалась, но тут появился

запыхавшийся Селиван. Будучи честным человеком, он бежал за уехавшими, чтобы

вернуть шкатулку.

Именно проблему

честности и поднимает Н.С. Лесков.

Для понимания образа главного героя важен его

диалог с исправником (предл. 26 – 38). Селиван совершенно искренне удивляется

тому, что тётушка пытается отблагодарить его деньгами.

– За что? Не надо!

–За то, что ты честно сберёг и принёс забытые

у тебя деньги.

–А то как же? Разве надо нечестно?

Несмотря на то, что он нуждается в деньгах,

ему даже в голову не приходит, что можно поступить по-другому: «Утаить чужое!..

Мне не надо чужого».

Его фразы очень простые и короткие,

но они дают понять, что перед нами человек бесхитростный, чистый, честный по

своей природе.

Автор усиливает наше

впечатление от речи Селивана, используя слова, прямо называющие состояние героя

и его действия: он «покачал головою» (от недоумения). Он

«продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал». Он не ждёт никакой

благодарности: отдышавшись от быстрой ходьбы, «.. он встал с места, чтобы идти

назад к своему опороченному дворишку».

Речь героя в сочетании

с изображением его действий помогает автору создать очень цельный образ.

Селиван из тех, кто не солжёт «ни словом, ни взглядом». Этот человек

неукоснительно следует нравственным принципам, живёт так, как положено испокон

веков, поступает честно, не ждёт благодарности, не понимает, за что его хвалят.

Он мог бы ждать у себя дома, пока уехавшие обнаружат пропажу и вернутся за ней

(и в этом нет ничего нечестного), но он не позволяет себе даже временно

«владеть» шкатулкой с деньгами.

Н.С. Лесков показывает, что честность

проявляется в невозможности даже на время оставить у себя чужое, в стремлении

как можно скорее вернуть людям то, что принадлежит им. Честность не нуждается в

поощрении; честный человек просто не представляет себе, что можно не вернуть,

присвоить себе то, что ему не принадлежит. В этом и заключается авторская

позиция.

Я согласна с мнением

автора. Честный не тот, кто не ворует под камерами видеонаблюдения. Честность –

это именно внутреннее состояние, невозможность и неспособность поступить плохо.

Честный человек не может присвоить чужое, даже если об этом никто и никогда не

узнает. Неслучайно слова «честь» и «честность» — родственные. Внутреннее

благородство человека никак не зависит от того, насколько благородно его

происхождение. И в образе, созданном Н.С. Лесковым, это очень хорошо видно.

397 слов

К

сожалению, часто люди воспринимают хорошие поступки других как должное, не

считая нужным быть благодарными. Именно проблему благодарности поднимает Н.С.

Лесков.

Примером,

позволяющим понять проблему текста, является антитеза, которая показывает, как

меняется отношение людей к владельцу постоялого двора — Селивану. Все в округе

считали его «колдуном», «разбойником» , «злодеем» и «пугалом», все знали, что

он «вор», всем он представлялся «страшным», все его не любили. Повтор слова

«все» у автора не случаен. Этот приём подчёркивает масштаб неприятия Селивана

людьми, его одиночество среди них. Но впоследствии он стал людям «хорош и

приятен», для всех сделался человеком любимым и почитаемым. На его «опороченный

дворишко» «стали люди заезжать», «пошёл доход»… Именно такое явное

противопоставление позволяет ярко представить жизнь Селивана «ДО» и «ПОСЛЕ».

Что

же заставило «всех» изменить мнение о Селиване? На первый взгляд, ответ

очевиден: конечно же, его поступок. Обнаружив шкатулку с деньгами, забытую

ночевавшими у него людьми, он сразу же бросается вслед за уехавшими. Он спешит,

задыхается, чтобы как можно скорее её вернуть.

.

Но ведь Селиван честным и добрым был всегда – только люди не хотели это видеть.

И если бы семья рассказчика восприняла его поступок как должное, то ничего бы в

жизни Селивана не изменилось. Если бы в знак признательности его просто отвезли

бы домой и дали бы подарки, то всё осталось бы по-прежнему.

Описывая

действия членов семьи рассказчика, автор подчёркмвает, что мнение людей

изменила активная, деятельная благодарность и искреннее желание понять, что

важно именно для Селивана. Отец рассказчика долго о чём-то с ним говорил, и мы

понимаем, что именно от этой семьи в городе и округе узнали о честности и

благородстве Селивана. Для него было сделано самое главное – возвращено его

честное имя. Эта семья, не жалея времени, несколько раз приезжала к нему, своим

примером показывая всем, что это совершенно безопасно.

Между

поведением родителей рассказчика и новым отношением людей к Селивану очень

тесная связь. Если бы не признательность семьи, если бы не искреннее желание

помочь Селивану, мнение «всех» вряд ли изменилось бы.

Авторская

позиция заключается в следующем: наша благодарность, искренняя признательность

человеку может не только доставить ему радость, но и изменить его жизнь.

Я

согласна с позицией автора. Я тоже считаю, что очень важно не терять в себе

способность ценить то хорошее, что люди для тебя делают, не стесняться говорить

им добрые, приятные слова. И очень важно понимать, что благодарность – это не

формально брошенное на бегу слово «спасибо». Истинная благодарность – это очень

сильное чувство и огромное желание сделать в ответ что-то хорошее. Мне очень

нравятся слова великого русского историка В. О. Ключевского: «Благодарность …

есть долг того, кто благодарит; … не быть благодарным — подлость».

С этими сочинениями, как мне кажется,

можно организовать весьма полезную работу:

-

Найти все части сочинения.

-

Проверить логику приведения примеров и

описания связи между ними. -

Проверить, как соотносятся проблема и

позиция. -

Посмотреть, что можно использовать в

качестве зачина. -

Привести другие примеры к

сформулированной проблеме, другое

обоснование согласия / несогласия.

Всем удачи!

Автор:

Наталия Ягинцева

Свидетельство о публикации № 3131646 от 28 Сентября 2018

Справочник для обучающихся: алгоритм работы и клише.

1. Действие: написать вступление:

— объяснение ключевых слов темы

— общие рассуждения о значимости предложенных понятий темы в жизни человека