Обновлено: 10.03.2023

Обязательно ли приводить цитаты? Снизят ли оценку за их отсутствие или недостаточное количество? — это важные вопросы, которые волнуют тех, кто пишет итоговое сочинение по литературе или любое другое литературное сочинение.

Формально экзаменатор не может снизить оценку за отсутствие или, тем более, недостаточное количество цитат. Но фактически отсутствие цитат или другого рода ссылок на текст произведения может привести к нераскрытию темы. Создается впечатление, что абитуриент не знаком с текстом. Не следует забывать, что предметом анализа является именно текст, и, следовательно, он должен быть представлен в сочинении. При отсутствии цитат и ссылок на текст произведения неизбежно страдает аргументация, все тезисы выглядят голословно. Особенно это касается сочинений по лирике. Необходимо знать наизусть, по возможности, все программные стихотворения — их не так уж много, обычно большую часть их учат наизусть еще в школе.

Совет: Учите в неделю по одному стихотворению, и за год вы будете ходячей хрестоматией «Русская поэзия XIX—XX веков»!

Как привести цитату из стихотворения в сочинении?(оформление цитаты)

Отметим главное: важно соблюдать чувство меры, цитаты не должны преобладать в тексте, но и обойтись без них нельзя.

Совет по цитированию: большие отрывки цитируйте в строчку, а маленькие (например, двустишие, четверостишие) — можно и в столбик. Большие столбики стихов производят впечатление искусственного увеличения объема сочинения.

Правило оформления цитаты из стихотворения:

Стихи в столбик цитируем без кавычек! (разумеется, если там нет каких-либо авторских кавычек, — например, прямой речи).

Как приводить цитаты из прозы? (примеры)

Не обязательно запоминать наизусть очень большие прозаические фрагменты. Наоборот, это даже будет выглядеть подозрительно (ассоциируется со списыванием). Лучше всего, как уже было сказано, цитировать отдельные слова, выражения и фразы — в них прекрасно передается дух и пафос разбираемого текста, но они при этом не требуют долгого заучивания наизусть.

Совет: лучше всего использовать частичное цитирование

Примеры цитирования и оформление цитат из прозы:

Каков смысл поговорки «Не пришей кобыле хвост»?

Ответ справочной службы русского языка

Не пришей кобыле хвост (сниженное) — о ком-, чём-либо ненужном, неуместном, не идущем к делу.

Ответ справочной службы русского языка

Каково происхождение и значение слова «недолга» (выражение «вот и вся недолга»)? На какой слог надо ставить ударение? Поиск по сайту и в Сети результата не принёс.

Ответ справочной службы русского языка

«Здравствуйте! Мне приходилось слышать такую поговорку: чихать, как московская киска. Ни в одном источнике не могу найти ничего о происхождении этой поговорки . Неужели столичные кошки так склонны к простудным заболеваниям? Откуда произошла эта поговорка? Пожалуйста, помогите выяснить.

С уважением, Удивлённая

Удивлённая

Ответ справочной службы русского языка

В доступных нам источниках это выражение не зафиксировано. Вы уверены, что это именно поговорка (т. е. устойчивое выражение, воспроизводимое в речи), а не индивидуально-авторская метафора?»

Уверена. Эта поговорка употреблялась в Иркутской области в 60-е годы (в это время её там слышали). Может быть, и сейчас употребляется. Было примерно так. Расчихался ребёнок, и его спрашивают: «Что ты чихаешь, как московская киска?»

Что же делать, если в источниках эта поговорка отсутствует? Где искать объяснение?

С уважением,

Ответ справочной службы русского языка

Здравствуйте! Мне приходилось слышать такую поговорку: чихать, как московская киска. Ни в одном источнике не могу найти ничего о происхождении этой поговорки . Неужели столичные кошки так склонны к простудным заболеваниям? Откуда произошла эта поговорка? Пожалуйста, помогите выяснить.

С уважением, Удивлённая

Ответ справочной службы русского языка

В доступных нам источниках это выражение не зафиксировано. Вы уверены, что это именно поговорка (т. е. устойчивое выражение, воспроизводимое в речи), а не индивидуально-авторская метафора?

Иногда слышу выражение «На грош пятаков». Из контекста понятно, что означает, но хочется подробностей. Как появилось, откуда пошло?

Заранее спасибо, с уважением Артем. : )

Ответ справочной службы русского языка

Ответ справочной службы русского языка

Смысл поговорки в том, что Бога обмануть нельзя. Фраер (жарг.) — человек, не относящийся к уголовной среде; потенциальная жертва; неопытный, наивный человек.

Извините, может это глупый вопрос, но с тех пор, как сайт изменил свой интерфейс, я не могу найти фразеологизмы, пословицы и поговорки , которые раньше были у вас в более доступном месте. Подскажите, где искать. Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, заключаются ли поговорки в кавычки? Например, _Это как раз тот случай, когда «муж и жена — одна сатана»._ Спасибо большое!

Ответ справочной службы русского языка

Кавычки могут быть поставлены по желанию автора текста (если автор хочет подчеркнуть, что выделенные кавычками слова не принадлежат собственно ему).

Ответ справочной службы русского языка

Ответьте, пожалуйста, каково происхождение поговорки : «Носиться как с писан(н)ой

торой (торбой)» и как она правильно звучит.

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: носиться как с писаной торбой . Полный вариант фразеологизма: носиться как дурак (дурень) с писаной торбой (предположительно, из украинского языка).

Ответ справочной службы русского языка

Правильно с двоеточием и кавычками.

Ответ справочной службы русского языка

Ответ справочной службы русского языка

Пословица — краткое народное изречение с назидательным содержанием, народный афоризм. Это законченное высказывание.

Поговорка — краткое устойчивое выражение, преимущественно образное, не составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания. Поясним на примере. Пьяному море по колено — поговорка. Пьяному море по колено, а лужа по уши — пословица.

Хотела бы вернуться к вопросу № 208003: «Прошел и Крым, и рым». Что значит это выражение и какова его история происхождения?»

Вы ответили:

«Пройти и Крым, и Рим (для рифмы произносится часто Рым) — то же, что пройти огонь, воду и медные трубы — многое испытать в жизни, приобрести жизненный опыт. К сожалению, происхождение оборота пройти Крым и Рим не указано в доступных нам источниках».

Первое:

Оборот «пройти и Крым, и рым» является не «синонимом», а продолжением поговорки «Пройти огонь, воду и медные трубы».

Точнее, полностью поговорка звучит так:

«Пройти огонь, воду, медные трубы, чертовы зубы, Крым и рым».

Второе:

Что касается слова «рым», то вовсе не искаженное для рифмы Рим, а, как свидетельствуют словари морской терминологии (http://lib.deport.ru/slovar/mor/r/319893.html): «металлическое кольцо для закрепления тросов, блоков, стопоров, швартовных концов и т. п. Рымы устанавливаются на палубе и на фальшборте судов, в носовой и кормовой оконечностях шлюпок, а также на причалах и набережных».

Сквозь рымы также продергивались в свое время также цепи каторжников-галерников. Таким образом рым является неким символом неволи.

Что же касается Крыма, то именно там в Кафе (современной Феодосии) ориентровочно с 12 века по 1675 год был самый крупный в Причерноморье, а позднее и в Европе невольничий рынок. Так что скорее всего выражение «Пройти Крым и рым» может буквально означать — пройти и рабство и каторгу.

Есть и другая версия происхождения этого выражения.

В эпоху работорговли захваченные в плен юноши и девушки после тщательной проверки и «карантинной» выдержки переправлялись из Крыма по Черному морю в еще одну биржу живой рабсилы — малоазийский невольничий рынок в Руме.

Доказать ни одну из этих версий возможным не представляется, но обе, пожалуй, имеют право на существование.

Жил-был мальчик Петя Солнцев. Не был он ни умным, ни глупым, ни отличником, ни двоечником, ни ленивым, ни трудолюбивым. Средний был мальчуган. Однажды Пете задали много уроков. Но его так одолела лень, что он сначала час читал книгу, потом тридцать минут смотрел телевизор, а потом пошел с друзьями играть в футбол. Он играл так долго, что, придя домой, не имел уже ни сил, ни времени и ни желания делать уроки. И Петя решил их не делать. На следующий день, когда мальчик пошел в школу, была контрольная. Петя получил двойку потому что он совсем не учил уроки. Дома мама сказала: Всему свое время.

Пишем мини-сочинение о пословицах

Пишем мини-сочинение о пословицах

Назовите пословицу (поговорку), объясните ее значение, в каких случаях она употребляется вами или членами вашей семьи, почему именно эта пословица (поговорка) любимая.

Возврат к списку

Иван Бородулин!)

Докичева Алиса

Саламатина Аня

Литус Влада

Дмитрий Семененков

Michael Kasatkin

Сиваковой Анны

Васильев Миша

Не все то золото, что блестит

В народе появилось такое название потому, что животные — это неотъемлемая часть нашей жизни.

Они живут с нами, помогают нам, а также сами нуждаются в помощи.

Вообще, трудно найти человека, который не любит животных.

Порой, они заменяют нам друзей и близких, спасают от одиночества.

Но все-таки не стоит забывать, что это не люди.

Некоторым из них бывает очень трудно в жизни.

Особенно страдают животные от рук жестоких людей.

А с развитием технологий и урбанизацией люди вырубают леса, осушают озера.

Мы лишаем из дома, не говоря уже об охоте.

Нужно помнить, что природа — это система, в ней все взаимосвязано.

Поэтому вклад каждого животного очень важен для всей системы.

Поэтому следует оберегать животных и природу.

Как можно использовать пословицы для изучения Английского Языка?

Как начать понимать Английский на слух?

Очень важно знать о чем самые распространенные английские пословицы, ибо их часто можно услышать в повседневной речи. Иногда друзья используя пословицы дают друг полезные советы. Очень часто кто-то говорит лишь часть пословиц типа:

You know what they say (Знаешь, как часто говорят:): when the going gets tough…

(Прочтите полностью пословицу №5 чтобы понять смысл.)

Так же знания пословиц даст вам представление о том как англоязычная культура воспринимает окружающий мир.

25 Карт Объясняющих Историю Английского Языка

Чем отличается художественный рассказ от научно-познавательного текста?

В художественном тексте автор пишет сквозь призму своих чувств и ощущений.

Тут много эпитетов и сравнений.

Автор опирается на настроение.

И может добавить свои мысли и соображения.

Свое отношение к тому или иному объекту.

В научно-познавательном тексте нет чувств.

Тут только сухие факты.

Автор такого текста опирается только на общепринятые и научные доказательства.

И пишет в сдержанном стиле, хоть и интересно для читателя.

Он не должен высказывать свое мнение, только факты.

Что нового ты узнал о еже из энциклопедического текста?

Я узнал такой интересный факт, что ежи ночные жители.

То есть днем они спят в своих норках, а ночью вылезают в поисках добычи.

Еще они очень шустрые и быстрые, умеют хорошо плавать и прыгать.

Как у многих ночных животных, у ежей плохое зрение, зато они хорошо развито обоняние и слух.

А в зимнее время некоторые разновидности ежей впадают в спячку на зиму.

Про ежей достаточно много интересных фактов.

Все они написаны в энциклопедии.

О чем писатели заставляют нас задуматься?

Они привлекают наше внимание к проблемам жизни животных.

Рассказывают и показывают на примере, что может быть, если не заботиться об окружающей среде и животных.

Авторы призывают разглядеть важность каждого из них.

А также необходимость привлечения к этой проблеме как можно больше неравнодушных людей.

Прочитав эти произведения, начинаешь задумываться, что оказывается животные помогают нам.

Что без них все в мире было бы по-другому.

Поэтому с самого детства стоит приучать детей любить и уважать природу и ее жителей.

Основные правила цитирования и оформление цитат в тексте.

С давних пор цитаты употребляются людьми в устной и письменной речи и служат средством для подтверждения или для более широкого раскрытия мысли автора. Кроме публицистических произведений и научных работ массу цитат сегодня можно встретить во всех социальных сетях на страницах пользователей.

Однако, когда дело доходит до вставки цитаты в текст, многие люди сталкиваются с пунктуационными трудностями. В нашей статье вы найдете подробное руководство по тому, как правильно оформлять цитаты и вставлять их в текст, а также список знаков препинания, используемых в процессе цитирования.

Как правильно оформлять цитаты: базовые правила оформления и примеры

Чтобы правильно оформлять цитаты, необходимо запомнить несколько базовых правил:

- Цитатами называют дословно воспроизведенные фразы или предложения другого автора, связанные по смыслу с содержанием текста, в который они вставляются.

- По правилам русского языка цитаты выделяются кавычками. Однако при оформлении рефератов и других электронных документов могут быть использованы другие методы выделения.

- В одной цитате может содержаться только один отрывок произведения. Если же автор планирует процитировать два или более отрывков, то они должны быть оформлены, как отдельные цитаты.

- Кроме того, при использовании цитат необходимо указывать их авторов и/или источники.

- В тех случаях, когда цитируемое вами высказывание человека или фраза из исходника в оригинале не начинается с начала предложения, то перед первым словом в цитате обязательно употребляется многоточие. Также многоточием заменяются все пропущенные слова или отрывки из оригинала.

Как правильно оформлять цитаты: выделения внутри цитат

Изображение 2. Пример цитаты с подробным указанием автора и источника, вплоть до номера страницы.

Как правильно оформлять цитаты: правила пунктуационного оформления

Постановку знаков препинания при цитировании проходят в 8 классе средней школы. Но так как тема пунктуации довольна объемная, со временем люди могут подзабыть некоторые правила. Чтобы правильно оформлять цитаты, рассмотрим основные варианты постановки знаков препинания перед ними и после них:

- В тех случаях, когда перед цитатой присутствует пояснение цитирующего, что дальше идет цитата, перед открывающимися кавычками ставится двоеточие.

- В тех случаях, когда внутри цитаты или после нее имеется фраза цитирующего, которая вводит цитату в текст, то перед открывающимися кавычками следует ставить точку.

- В тех случаях, когда цитата является частью придаточного предложения или употребляется, как дополнение, то перед открывающимися кавычками знаки препинания не ставятся.

- В тех случаях, когда после цитируемого отрывка из какого-либо произведения стоит восклицательный или вопросительный знаки, а также многоточие, то их следует ставить внутри кавычек с цитатой. После кавычек точку ставить не нужно.

- В тех случаях, когда после цитируемой фразы внутри кавычек не стоит никакого знака препинания, то после закрывающихся кавычек или после указания цитируемого источника ставится точка.

- В тех случаях, когда цитируемая фраза является частью придаточного предложения, то после закрывающихся кавычек необходимо ставить точку даже тогда, когда в конце фразы внутри кавычек присутствуют вопросительный или восклицательный знаки, а также многоточие.

Как правильно оформлять цитаты: заглавные и строчные буквы в начале цитат

- Чтобы правильно оформлять цитаты, необходимо знать, в каких случая они начинаются с заглавной буквы, а в каких со строчной. Здесь все зависит от того, начинается ли цитата с начала предложения или с его середины. Если с начала, то первая буква в цитате будет заглавной. Если же начало предложения пропущено, то после открывающихся кавычек ставится многоточие и первое слово в цитате будет начинаться со строчной (маленькой) буквы.

- Однако, если цитата является началом нового предложения, начинаться она будет с заглавной буквы даже в тех случаях, когда вы цитируете предложение из оригинала с его середины.

Читайте также:

- Сочинение по теме композитор имя ему народ

- Сочинение на тему снег идет

- Сочинение описание достопримечательности моего города 8 класс

- Прыжки в длину сочинение

- Сочинение про макароны на английском

Думаю, это пословица, а не поговорка. См: Чем отличаются пословицы и поговорки

Корректно:

Есть одна очень хорошая пословица: «Если тебе трудно — значит, ты на верном пути».

Обычно пословицы пишутся в кавычках, их можно приравнять к цитатам.

Однако у Розенталя находим замечание, которое может заставить нас призадуматься:

- Не выделяется кавычками прямая речь в следующих случаях:

1) если нет точного указания, кому она принадлежит, или если приводится общеизвестная пословица, поговорка:Дома и хворать легче и жить дешевле; и недаром говорится: дома и стены помогают (Ч.);

Но в данном случае у нас пословица не очень известная и она вводится словом пословица, поэтому замечание Розенталя не работает.

Возникает также вопрос о постановке двоеточия. И опять Розенталь заставляет сомневаться:

Примечание. Подлинные выражения (цитаты), вставленные в текст в качестве элементов предложения, выделяются кавычками, но двоеточие перед ними не ставится:

Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича (Г.); Предположение дневального, что «взводный нажрался и дрыхнет где-то в избе», всё больше собирало сторонников (Ф.); Он вспомнил пословицу «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь» и отказался от первоначального плана; С криком «Спасайте детей!» юноша бросился в горящее здание.

И вновь проходим к выводу, что данное примечание в нашем случае не работает.

Дополнение. Эта фраза с небольшими вариациями гуляет по интернету, но нигде нет намека на то, что это пословица. Скорее всего, нужно считать ее афоризмом (спасибо, @Сашка-дурак, за подсказку). Oднако на постановку двоеточия и кавычек это не влияет:

Есть один очень хороший афоризм: «Если тебе трудно — значит, ты на верном пути».

Как написать сочинение по пословице

Пословица содержит в себе опыт многих поколений, выраженный в одной краткой фразе. Чтобы написать сочинение по пословице, нужно «развернуть» ее смысл и аргументированно подтвердить или опровергнуть его.

Инструкция

Обычно в качестве темы для таких сочинений предоставляется список из нескольких пословиц. Выберите ту, которая кажется вам самой спорной или неоднозначной – так вы получите возможность рассуждать в сочинении. Также можно взять то выражение, которое особенно актуально для вас в данный период времени – тогда ваша работа будет наполнена примерами из жизни, а рассуждения будут взвешенными и обдуманными. Избегайте самых простых тем, они ограничивают поле для размышлений, и зачастую сочинение сводится к перечислению прописных истин.

Во вступительной части сочинения напишите версии происхождения этой пословице или кратко опишите причину, по которой вы выбрали ее. Также можно сослаться на примеры из литературы или кино, где упоминается эта пословица.

Сформулируйте основную мысль, заключенную в пословице. Подберите формулировку не громоздкую, четкую, без «воды». Если мораль пословицы невозможно сказать в одном предложении, не составляйте сложносочиненное, со множеством придаточных. Лучше напишите несколько простых предложений.

Выразите свою позицию по отношению к этой мысли. Вы можете согласиться с ней, поспорить с такой точкой зрения или рассмотреть как плюсы, так и минусы «месседжа», заключенного в пословице.

Обозначив свою позицию кратким тезисом, приступайте к его доказательству. На черновике напишите весь ход рассуждения, в результате которого вы сформировали свою точку зрения. Разбейте его на основные пункты и перенесите в текст сочинения. Каждый из таких «этапов» подкрепляйте аргументами из личной практики, истории, искусства и современной социальной ситуации. Соблюдайте баланс при выборе типа аргумента. Сочинение, построенное лишь на одних примерах из собственной жизни, не будет достаточно убедительным.

В конце работы подведите итог. Еще раз назовите мысль пословицы и свое мнение о ней в сжатом виде.

Источники:

- сочинение пословицы

Войти на сайт

или

Забыли пароль?

Еще не зарегистрированы?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Н.А. Острякова»

Обучение написанию сочинения-рассуждения по пословице

Учитель русского языка

Медведева Е.Г.

Севастополь 2021

Учись доброму, так худое на ум не пойдет.

Пословица недаром молвится.

Пословица в век не сломится.

Тезис

Почему?

Обоснование

Потому что

Аргументы

Примеры

Что из этого следует?

Вывод

Поэтому

Цели урока:

- Подготовиться к написанию сочинения-рассуждения по пословице;

- Обогатить словарный запас;

- Развить устную и письменную речь.

Владимир Иванович Даль (1801 – 1872)

- Русский ученый

- Писатель

- Составитель «Толкового словаря живого великорусского языка»

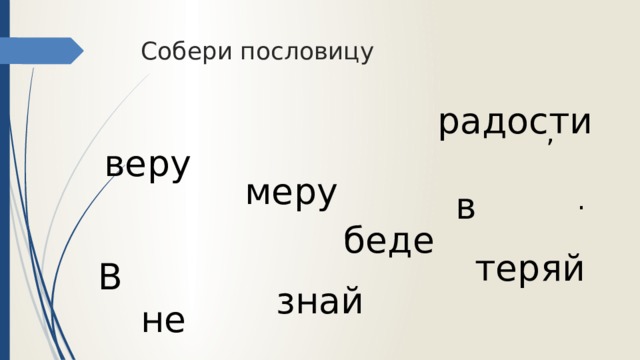

Собери пословицу

радости

,

веру

меру

в

.

беде

теряй

В

знай

не

Физкультминутка

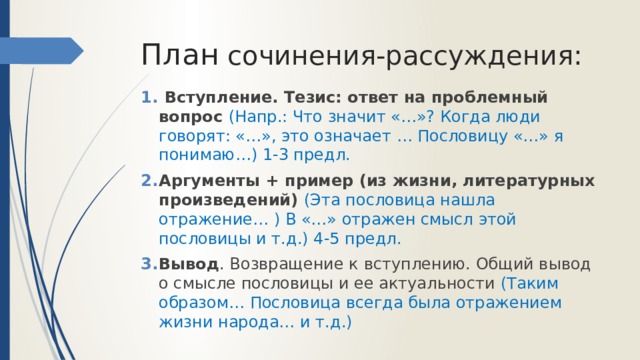

План сочинения-рассуждения:

- Вступление. Тезис: ответ на проблемный вопрос (Напр.: Что значит «…»? Когда люди говорят: «…», это означает … Пословицу «…» я понимаю…) 1-3 предл.

- Аргументы + пример (из жизни, литературных произведений) (Эта пословица нашла отражение… ) В «…» отражен смысл этой пословицы и т.д.) 4-5 предл.

- Вывод . Возвращение к вступлению. Общий вывод о смысле пословицы и ее актуальности (Таким образом… Пословица всегда была отражением жизни народа… и т.д.)

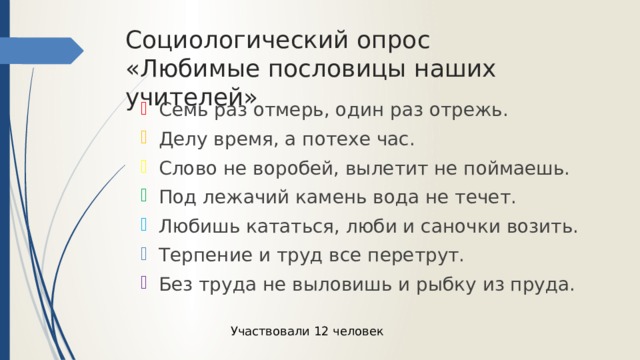

Социологический опрос «Любимые пословицы наших учителей»

- Семь раз отмерь, один раз отрежь.

- Делу время, а потехе час.

- Слово не воробей, вылетит не поймаешь.

- Под лежачий камень вода не течет.

- Любишь кататься, люби и саночки возить.

- Терпение и труд все перетрут.

- Без труда не выловишь и рыбку из пруда.

Участвовали 12 человек

НАЗИДАНИЕ

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

КРАТКОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРАВДА

ЗНАНИЯ

МЕТКОСТЬ

ВЕРНЫЙ ДРУГ

ДОБРЫЙ СОВЕТ

НРАВСТВЕННЫЙ ОРИЕНТИР

ПОСЛОВИЦА

Спасибо за урок!

Наверное, трудно будет найти тему, на которую русский народ не сложил бы меткой и запоминающейся пословицы. Всё, чем люди жили, нашло своё отражение в них. Занятия людей, их отношение к труду, жизни и смерти, к войне, дружбе, любви, к происходящим событиям, чувства, советы, предостережения – всё это отразилось в пословицах. Вся мудрость, весь жизненный опыт людей передавался таким способом – из уст в уста.

Конечно, прежде всего, следует вспомнить русские пословицы о труде. На протяжении многих веков люди занимались земледелием. Именно поэтому так много пословиц связано с бытом, наблюдениями и заботами крестьянина, близкого к природе, к земле. Например: «Нет плохой земли – есть плохие хозяева»; «Без труда нет и плода»; «Землю солнце красит, а человека – труд».

Пословицы о лени и трудолюбии и в старину, и сегодня высмеивают и воспитывают людей: «Человек от лени болеет, а от труда здоровеет»; «Счастье не в богатстве, а в труде»; «В труде рождаются герои».

Любить родную землю, быть храбрым и стойким защитником своей Родины учат пословицы: «За Родину-мать не страшно и умирать»; «Храбрость превосходит силу»; «Смелый побеждает, трус погибает».

О том, что для человека в жизни ценно, а что для него позорно складывали люди пословицы ещё в древние времена. В них говорится о честности, о добре и зле, о глупости: «Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный»; «Жизнь дана на добрые дела»; «Дурак только в сказках удачлив».

Многие важные темы волнуют людей в разные времена, но и о том, с чем люди сталкиваются ежедневно, тоже сложены пословицы. О еде и сне, об умении пошутить и посмеяться говорят пословицы: «Не поешь толком – будешь волком»; «Что держишь в уме, то и видишь во сне»; «Смех без причины – признак дурачины»; «Шутка – минутка, а заряжает на час».

Людям очень помогают и сегодня размышления о любви и дружбе, закрепившиеся в пословицах: «Хочешь дружбы – будь другом»; «Дружба крепка не лестью, а правдой и честью»; «Мороз любви не остудит»; «Насильно мил не будешь».

Во все времена детям было сложно постигать науки – учиться. Можно найти много мудрых пословиц, которые убеждают человека в необходимости учиться и подсказывают, какими способами можно добиться успеха: «Учись смолоду – не умрёшь под старость с голоду»; «Не стыдно не знать – стыдно не учиться»; «Терпенье и труд всё перетрут»; «Учи других – и сам поймёшь».

В пословицах отразились ценные народные наблюдения. Эти наблюдения и сегодня помогают людям сделать правильный выбор, принять решение, оценить свои и чужие поступки: «От глупого риска до беды близко», «За всё браться – ничего не сделать», «Ласковым словом и камень растопишь», «Добрый пример лучше ста слов».

Большинство народных пословиц имеют назидательный смысл: «Не за своё дело не берись», «На чужой каравай рта не разевай», «За всякое дело берись умело», «Совесть потеряешь – другой не купишь», «Поспешишь – людей насмешишь», «Будь беден, да честен».

Знакомиться с пословицами – интереснейшее занятие. Из пословиц мы узнаём, как жили люди, каким был их быт, что их волновало и тревожило, над какими человеческими недостатками и пороками они смеялись, что осуждали и, наоборот, чем гордились. Когда мы знакомимся с русскими пословицами, мы понимаем, что все ценности далёких наших предков сохранились и в наши дни. Нам тоже важно хорошо исполнять свой труд, научиться дружить, любить Родину, защищать свою страну. Во все времена людям необходимы полезные советы и поддержка. И каждый из нас может найти их в коротеньких художественных произведениях – мудрых народных пословицах.

Формулировка задания: написать сочинение-рассуждение по пословице «Река узнается в течении, а человек – в беседе».

Работа над черновым вариантом сочинения может быть начата на уроке при участии учителя. Окончательный, чистовой вариант создается дома.

Сочинение Рябовой Юлии, ученицы 7 класса средней школы № 1 г. Краснокамска,

занявшей I место в областном конкурсе «Грамотей-2000»

Река узнаётся в плавании – человек в беседе?*(корейская пословица)

Ключевые слова данной пословицы: «плавание», «река», «человек», «беседа» – помогают раскрыть её тему – тему познания характера человека. Ключевое слово «плавание» имеет неисчерпаемо богатый смысл. На мой взгляд, плавание (то же, что и течение) может быть бурным, ошеломляющим, быстрым, как и человеческая жизнь.

Возможно, мудрость этой пословицы продиктована многовековым жизненным опытом. Но верна ли она на самом деле? Действительно ли человек познаётся в беседе? На эту тему я хотела бы порассуждать.

Бесспорно, по речи человека можно судить о его грамотности, вежливости, тактичности, о его интеллекте, наконец. Но можно ли по беседе с другими судить о его характере? Мне кажется, что характер человека можно узнать лишь по его поступкам. Ведь человек в сущности – это ряд его поступков.

Люди могут уметь говорить литературным языком, но кто знает, что у них за душой во время разговора? И только когда человек совершает какой-то поступок, положительный или отрицательный, мы можем познать его характер до конца. Поэтому мне кажется, что эта пословица не совсем правильная.

Но бывают и такие люди, которые говорят с душой, призывая нас к чему-то или наставляя на путь истинный.

В наше время трудно узнать человека в беседе, потому что сейчас все люди стремятся завоевать доверие других красивой речью. Возьмём, к примеру, политиков, которые каждый день, обращаясь к простому народу с речью, обещают ему беззаботную, обеспеченную жизнь, но сами-то они для этого ничего не делают!!!

Поэтому я не разделяю мудрость этой пословицы и считаю, что узнать человека можно не только по его речи, но и по его поступкам.

Я так думаю. А вы?

Стиль автора воспроизведён без изменений.

——

* Обращаем внимание коллег на разные варианты постановки знаков препинания в одной и той же фразе.

Русский язык очень богат пословицами и поговорками. Одна из них звучит так: «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». Эта фраза имеет очень правильный смысл, и запомнить ее должен каждый. Значение пословицы можно выразить в нескольких словах: никогда не вернуть сказанное. Прежде, чем что-то произнести, нужно как следует подумать.

Часто бывает, что при большой ссоре люди говорят некрасивые, злые слова. Когда помирятся, жалеют об этом, но уже поздно. И человек надолго запомнит не только ссору, но и те плохие выражения, которые были сказаны. Не подумав, можно случайно выболтать чью-то тайну. Один друг доверил какой-то секрет, попросил никогда никому не рассказывать. А при разговоре с другим приятелем можно случайно сболтнуть лишнего. Потом очень раскаиваешься и просишь прощения, но исправить уже ничего нельзя. Тайну теперь будут знать все, и другу будет очень неприятно. За своим языком нужно следить даже когда шутишь. Можно нечаянно сказать такую колкость, что человек сильно обидится. Ведь в душе у каждого есть какие-то чувства, а глупая острота их заденет. Человек будет сильно переживать и расстраиваться. Так часто ругаются хорошие друзья. В компании людей тоже нельзя нести чепуху. Знакомые могут не так понять и перестать общаться. И еще рассказать другим свое неправильное мнение.

Эта пословица мне очень напоминает другую известную поговорку: «Слово – серебро, молчание – золото». Когда что-то говоришь, это может быть хорошо и интересно. Но если сумеешь промолчать о чем-то, что в этот момент произносить не стоит, то это будет гораздо лучше. Иногда говорят «Беру свои слова обратно», но ведь на самом деле ничего назад взять не получится. Об этом нужно всегда помнить и никогда не говорить слов, которые могут обидеть окружающих или заставить их плохо думать о тебе.

Сочинения по пословицам

2 класс «В»

Октябрь 2011 г.

Вместе тесно, а врозь скучно.

Жила девочка Надя, и была у неё подружка Вера. Любили они играть в куклы. Но часто ссорились и обижались друг на друга. Никак не могли поделить кукол. Да и врозь долго не могли быть. Они ведь подружки настоящие. Мама сказала: «Вместе тесно, а врозь скучно». Задумались девочки.

Делу – время, потехе – час.

Девочка училась в 3 «В». В школе учитель дал задание: подготовиться к диктанту. А девочка вместо уроков целый день играла в куклы. Утром на уроке она за диктант получила «два». Делу время, потехе – час.

Паршикова Ирина

Любишь кататься – люби и саночки возить.

Однажды Ира заигралась и разбросала все свои игрушки. Надоело ей играть, и она пошла спрашивать у мамы разрешения погулять. А мама ей сказала: «Сначала уберись в своей комнате, а потом пойдёшь на улицу. Любишь кататься – люби и саночки возить».

Чижикова Вероника

Делу – время, а потехе – час.

Пришла Маша из школы, решила поболтать с подружкой по телефону, потом поиграла с любимым котёнком, посмотрела по телевизору мультфильмы. Вот приходит мама с работы.

– Маша, ты сделала уроки?

-Ой, забыла…

Мама сказала: «Делу – время, а потехе – час».

Мазурина Екатерина

Поспешишь – людей насмешишь.

Ребята играли во дворе. Мама попросила Васю отнести молоко домой. Вася взял сумку с молоком и побежал, чтобы быстрее вернуться к игре. Он так спешил, что не заметил камень на дороге. Вася споткнулся и упал. Ребята засмеялись, а мама сказала: «Поспешишь – людей насмешишь».

Буланов Александр

Робкого и тень страшит.

Жил-был охотник. Как-то вечером он отправился в лес. Пришёл он в лес, и уже взошла луна. Охотник услыхал страшный вой. Он увидал большие длинные уши и пушистый длинный хвост. Что за зверь? Испугался охотник и убежал.

А это были заяц и лиса.

Долинина Янида

У страха глаза велики.

Жил-был заяц. Однажды он пошёл за ягодами. А на встречу ему бежит ёжик. «ты куда бежишь?» -спрашивает заяц. «Иду на поляну к старому дубу, там, говорят, чудище за малинником сидит»,- отвечает ёжик. «Пойдём туда вместе!» – сказал заяц. Пришли они к малиннику, а там маленький медвежонок ягоды собирает. «У страха глаза велики!» -сказал заяц.

Мозголина Мария

Семеро одного не ждут.

В летние каникулы 2 класс «В» собрался на природу. Все дети пришли вовремя, только один опаздывал. В назначенное время автобус отправился без опоздавшего. А когда он 1 сентября пришёл в школу, то на всех обижался. На последнем уроке к нему подошла учительница и сказала: «Семеро одного не ждут».

Ястребова Валентина

Вместе тесно, а врозь – скучно.

Ехали два мальчика в поезде и играли. Но не поделили игрушки, начали ругаться. Мамы развели их по разным местам. Сидят они в разных местах и скучают. Вот и получается, что вместе тесно, а врозь – скучно.

Дмитриева Евгения

Одно дело делаешь, другого не порть.

Папа сделал двум братьям письменный стол, подбирал материал, красил доски. Сели мальчики за стол мастерить. Сверлили и сделали в столе отверстие. Одно дело делаешь, другого не порть.

Шакин Вячеслав

Кто не работает, тот не ест.

Жили-были петушок и поросёнок. Предложил петушок посадить огород. Встал петушок утром, позвал поросёнка, а поросёнок в луже лежит, греется на солнышке. Вскопал петушок землю, посеял семена, а поросёнок в луже нежится.

Всё лето петушок работал: поливал, полол, ухаживал за огородом, а поросёнок отдыхал между грядками.

Пришла осень. Позвал петушок поросёнка убирать урожай, а тот желудями лакомится. Собрал петушок богатый урожай овощей.

Наступили холода, выпал снег. Пришёл поросёнок к петушку и просит у него немного еды и отвечает: «Я всю весну и лето работал, а ты отдыхал, грелся на солнышке. Осенью я собирал урожай, а ты мне не помогал. Поэтому: «Кто не работает, тот не ест».

Андреева Вероника

Делу – время, потехе – час.

Осенью начались школьные будни. Утром я хожу в гимнастику, а с обеда – в школу. Для того, чтобы погулять, время не остаётся. Мама сказала, что не зря в народе говорят: «Делу – время, а потехе – час». Теперь и я поняла эту пословицу.

Тютчик Ксения

Делу – время, потехе – час.

Мама собралась в магазин. Саша осталась дома. Мама попросила Сашу убрать игрушки, а сама ушла. Саша ничего не сделала, а пошла гулять. Мама пришла и огорчилась: «Делу – время, а потехе – час». Саше стало стыдно.

Мослякова Алина

Роль пословиц и поговорок в нашей речи.

Сочинение.

Пословицы и поговорки использовали люди в своей речи всегда. Да и сейчас они часто употребляются. Всем известно, что в них отразились народный ум, народный опыт и мудрость. Эти небольшие высказывания содержат глубокий смысл и в лаконичной форме помогают выразить свои мысли. Пословицы и поговорки очень похожи. Мне вспоминаются слова А.С. Пушкина о поговорках, которые мы читали на уроке литературы, учась в школе. Но писал: «Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!»

Пословицы и поговорки украшают нашу речь. Их можно использовать в различных речевых ситуациях, так как они разнообразны по своей тематике.Я помню такие пословицы:

Семеро одного не ждут. Семь раз отмерь,а один отрежь. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Дело мастера боится. Не спеши языком, а торопись делом. Делу время, а потехе час.

Многие пословицы и поговорки я услышала от своей бабушки. Она любит их употреблять в разговоре с нами, внуками. Она живёт в деревне одна. И я думала не один раз, что ей скучно без нас. Но однажды она мне сказала: «Скучен день до вечера, коли делать нечего». Она очень трудолюбивая и заботливая и всегда найдёт себе занятие по душе. От того ей не приходится скучать.

Летом мы с бабушкой ходили за лесной ягодой. День был жаркий. Мы собрали немного ягод. И мне больше не хотелось их собирать, но бабушка мне напомнила:

« Любишь кататься – люби и саночки возить». Да, я, действительно, люблю варенье из лесной клубники. После этих слов ягоду я с бабушкой собирала до вечера.

Бабушкина пословица мне помогла и перед экзаменом. «Повторенье – мать ученья,» – тихо проговорила бабушка, когда увидела, что я хотела отложить в сторону тетрадь с экзаменационном материалом.

Пословица, мне кажется, объединяет людей, призывает к труду, взаимопомощи. И на этот случай у бабушки нашлась пословица: «Один в поле не воин». Как-то мы приехали к ней в выходной день, а у неё целая гора дров лежит перед домом. Одна она не могла их перенести в сарай. Мы с мамой помогли ей быстро это сделать.

Я наблюдала, что в речи бабушки встречались и такие выражения:

Как снег на голову. Лёгок на помине. Живут душа в душу. Их водой не разольёшь. Это поговорки.

Одним словом, у моей бабушки на всякий случай есть пословица или поговорка. О ней можно сказать: «Собирательница пословиц».

обучающаяся 10 класса

Бурцева Ирина

Задача учителя – показать учащимся, что «пословица недаром молвится», что человек, включая народные изречения в свою речь, придаёт ей особую меткость, образность, выразительность; сверяет своё поведение и мысли с мнением народа. Мы считаем, что после прочтения текста произведения и его анализа нужно работать с пословицами. Например: к русской народной сказки «Лиса и журавль» (17, с.22-23) в учебнике дана одна пословица – «За добро добром и платят», мы предлагаем взять ещё несколько пословиц, например: «Каков гость, таково и угощение», «На что и звать, коли нечего дать», «Старую лису хитростям не учить». Работая с серией пословиц, мы выясняем в чём смысл каждой из них, как их понимают дети. - Как вы понимаете эту пословицу? - Какие примеры из жизни вы можете привести, связанные с содержанием пословицы? - Какие выводы вы можете сделать из сказанного? Как нужно поступать в той или иной ситуации? - Как бы поступили вы? - Почему? Можно усложнить задание, предложив ещё и такие пословицы: «Труд кормит, а лень портит», «Шило в мешке не утаишь». Сначала выясняем: какие из пословиц подходят к произведению и только потом работаем над ними. Можно предложить другую работу – найдите отрывки, которые соответствуют иллюстрациям, найдите эпизоды из произведений, соответствующие пословицам. Например: при работе над рассказом Н.Н. Носова «На горке» (17, с.206-209) можно предложить такие пословицы: «На всякое хотенье есть терпенье», «Ум хорошо, а два – лучше», «Поспешишь – людей насмешишь», «Умел ошибиться, сумей и поправиться». Первой пословице соответствует та часть рассказа, где говориться о желании Котьке покататься с горки. Ко второй эпизод, где товарищи заставили Котьку исправить испорченную горку. Аналогичную работу можно провести и с произведением этого же автора «Заплатка». Постичь пословицы - это значит глубже познать жизнь, обычаи своего народа, свою Родину. Проводить уроки по данной теме сложно, но интересно. В качестве оборудования советуем использовать: стенд с яркими иллюстрациями к пословицам и поговоркам художника А. Елисеева; выставку книг ( В.П .Аникин "К мудрости ступенька", Л. Толстой "Скучен день до вечера, коли делать нечего", Б.В. Шергин "Одно дело делаешь, другого не порть", Г.А. Галичев "О пословицах", сборники пословиц, поговорок, книги В.И. Даля); плакаты с высказываниями писателей, ученых, видных общественных деятелей о пословицах и поговорках: Что за роскошь, что за смысл в каждой поговорке нашей. Что за золото! (А. С. Пушкин) Пословицы - это цвет народного ума, самобытной стати, это житейская народная правда, своего рода судебник, никем не судимый. ( В. И. Даль) Народные пословицы и поговорки... служат отражением народного ума, характера, верований, воззрений на природу. ( Н. А. Добролюбов) Вот как просто сочиняют наши мужики! Все просто, слов мало, а чувства много. ( Л. Н. Толстой) В простоте слова - самая великая мудрость. Пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства в них на целые книги. ( А. М. Горький) Слово учителя на уроке чередуется с элементами беседы, чтением, инсценированием, играми, творческой работой учащихся. См. подробнее прило- жение с. 64 – 71. Мудрые пословицы помогают оценивать свои поступки и действия других людей. Русские пословицы охватывают все стороны жизни народа. Они выражают беззаветную любовь к Родине, свободолюбие и трудолюбие русского народа, его храбрость, стойкость в борьбе с врагами, его честность и стремление отстаивать правду до конца. Сам народ прекрасно понимал значение пословиц в жизни людей. Это и послужило причиной возникновения пословиц: Недаром говорится, что русская пословица ко всему пригодится. Пословица - всем делам помощница. Без пословицы не проживешь. Яркие, сочные, неувядаемо свежие, афористические русские пословицы использовались величайшими мастерами слова в тех случаях, когда нужно было высказать свою мысль очень кратко, точно и выразительно. Выдающийся педагог К. Д. Ушинский писал: «Русская пословица имеет значение при первоначальном учении родному языку, во-первых, по своей форме, во-вторых, по своему содержанию».(9, с. 12). Л. Н. Толстой, прекрасно понимая специфику пословиц и поговорок как жанра устного народного творчества, настоятельно рекомендовал педагогам использовать при работе с ними иллюстрации. Использование в работе с пословицами и поговорками картинок и иллюстрации подсказывается также и особенностями наглядно-образного мышления младших школьников. К уроку подбирается одна картинка, изображающая работу человека или какую-либо его деятельность, например: рыбная ловля, изготовление птичьего домика, сбор урожая в саду и т. п. К одной картинке берётся ряд пословиц, синонимичных по значению, по смыслу: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Любишъ кататься, люби и саночки возитъ. Хочешь естъ калачи, не лежи на печи. А можно взять пословицу и к ней подобрать несколько иллюстраций, раскрывающих её смысл: Семь раз примерь, один раз отрежъ. В болъшом деле и маленькая помощъ дорога. За двумя зайцами погонишъся - ни одного не поймаешь. Тем самым не только обеспечивается понимание смысла пословицы, но и осознаётся её обобщённость и многозначность. Кроме того, использование иллюстраций к пословицам расширяет зрительные представления детей, развивает образы мышления, творческое воображение. После такого рода подготовительной работы сопоставление пословиц и иллюстраций к ним может быть проведено учащимися самостоятельно. Стремясь к наиболее яркой выразительности, пословица довольно часто прибегает к сопоставлению двух предметов или явлений. Сопоставляя предметы или явления, народ их либо сравнивает, либо противопоставляет. Речи как мёд, а дела как полынь. Чужая душа - потёмки. Спи камешком — вставай пёрышком. Огонь без дыму, человек без ошибки не бывает. Клевета – что уголь: не обожжёт, так замарает. Знания не кошель: за плечами не носить. Как видно из приведённых примеров, сравнения имеют разные средства выражения. Выясняя художественный смысл сравнения, раскрываем мудрую мысль пословиц, их содержание. Например: В лесу лес неровен, в миру - люди. «Все были в лесу? Какие деревья растут в нём?» - спрашивает учитель. «Ели, сосны, березы, дубы, осины и др.» - отвечают дети. - Чем похожи, чем различаются эти деревья? (Одно дерево большое, другое маленькое. Сосна стройная, а рядом берёза кривая.). - Деревья в лесу все разные. И люди тоже все разные. У каждого своя внешность, свой характер. Каждый человек - это целый мир. Вот почему люди сравниваются с деревьями в лесу. В работе над сравнениями в пословицах используются разные упражнения и задания. Вот одно из них: восстановите пословицы, подобрав к ним соответствующие сравнения: 1. Друг неиспытанный, что... 2. Дурную славу нажить, как... 3. За старой головой, как... 4. Красавица без ума, что... 5. Красна девка в хороводе, что... 6. Ласковое слово, что... Сравнения для вставки: что кошелёк без денег; как за каменной горой; что орех не сколотый; как пить попросить; что маков цвет в огороде; что весенний день. При выполнении этого задания главное даже не в том, справятся дети с ним во всех предложенных случаях или нет, а в том, чтобы привлечь их внимание к мелодике, красоте, мудрости народного слова. В пословице проявляется стремление нравственно-этически воздействовать на слушателя, показывая, что можно, чего нельзя, что хорошо, что плохо, что полезно, что вредно, то есть пословица характеризует явление и даёт ему оценку. Важно, чтобы дети это качество уловили, пусть даже на интуитивном уровне: Делу - время, потехе - час. Труд кормит, а ленъ портит. Мал золотник, да дорог. Красота приглядится, а ум пригодится. Хочешь стать орлом, а трясешься как курица перед насестом. Не спеши языком, торопись делом. Н. Ф. Бунаков, ученик К. Д. Ушинского, высоко ценил народную поэзию и считал, что в пословице важно понимание общего смысла, она кратка и не обильна словами и поэтому её смысл охватить легче, чем длинного рассказа. Он предлагал такой вид работы с пословицами - учитель лишь намекал на пословицу, хотел, чтобы дети сами подумали и назвали пословицу: Труд кормит, а что же лень? Ученье свет, а неученье что? Поговорка цветочек, а что же пословица? Готовь сани летом, а что ж зимой? Дружно не грузно, как же врозь? Или такое задание: восстановите пословицы, вставляя пропущенные прилагательные: 1. За (какой?) головой, как за каменной стеной.. Слова: крепкой, большой, дурной, молодой, старой. 2. (Какое?) слово, что весенний день. Слова: умное, доброе, ласковое, хорошее. 3. (Какая?) книга - лучший друг. Слова: хорошая, полезная, умная, содержательная, интересная, занимательная, поучительная. 4. (Какую?) дружбу и топором не разрубишь. Слова: прочную, крепкую, хорошую. Цель приведённых выше заданий и упражнений - помочь детям понять художественную речь, смысл которой воплощён в пословицах и поговорках. Методистами установлено, что чем глубже проникновение школьника в образное обобщение художественного произведения, тем неизбежнее его оценка любой речи в смысловом и выразительном отношении, в том числе и собственной. Постичь смысл пословицы - значит воспринять обобщённо-метафорический образ, заключённый в ней, и конкретизировать его, используя для этого имеющийся у школьника жизненный и читательский опыт. Путь к постижению смысла - анализ его в единстве с формой, поэтому мы получаем иной результат, если сначала обращаем внимание детей на эту форму, учим осмысливать каждое слово, сравнивая его с возможными синонимами, выясняя, какой оттенок смысла вносит другое слово, что с чем сравнивается и почему, как характеризует это человека или явление действительности. Говоря о содержательной стороне пословиц, подчеркнём, что это высоконравственный жанр: пословицы утверждают добро, правду, справедливость, ум, любовь, трудолюбие; осуждают зло, ложь, глупость, лень, спесь, вражду. Таким образом, решение задач нравственного воспитания зависит от выбора материала, его расположения, его количества. Приобщая детей к восприятию пословиц как фольклорного жанра, мы развиваем с помощью этого учебного материала нравственные качества личности, образное мышление детей, формируем у них высокий строй чувств, предоставляем возможность ощутить радость познания красоты родного языка, и для этого мы отбираем прежде всего те пословицы, которые обладают, по меткому определению Ушинского, «живописностью формы и поэтичностью духа».(9, с. 39). Количество пословиц, которые можно давать детям за один урок, установлено и теоретически, и экспериментально - их не может быть более 7- 9. Именно такое количество произведений младшие школьники способны осмыслить и запомнить за 40 минут. Знание и учёт такого рода деталей обязательны для учителя, так как возможности пословиц и поговорок как учебного материала для формирования и развития нравственных ценностей каждого учащегося могут быть реализованы только при строго определённых методических условиях, которые диктуются как их жанрово-художественной спецификой, так и особенностями художественного восприятия младших школьников.

Ну а если Вы все-таки не нашли своё сочинение, воспользуйтесь поиском

В нашей базе свыше 20 тысяч сочинений

Сохранить сочинение:

Сочинение по вашей теме Методы и приёмы работы с пословицами и поговорками. Поищите еще с сайта похожие.

Основные способы цитирования

Цитата — это приведенное полностью или частично высказывание из авторского текста (научной, художественной, публицистической и др. литературы или доклада) с указанием на автора или источник.

Цитаты оформляются следующими способами:

1. Предложениями с прямой речью.

Цитата как прямая речь может быть приведена полностью. не полностью. не с начала предложения.

1) Цитируемое предложение или часть текста приведены полностью.

Например: Пушкин отмечал: «Чацкий совсем не умный человек — но Грибоедов очень умен».

2) Цитата приводится не полностью (не с начала или не до конца предложения, или с выбрасыванием части текста в середине); в этом случае пропуск обозначается многоточием, которое может быть заключено в угловые скобки (что принято при цитировании научной литературы).

Например: Гоголь писал: «Пушкин есть явление чрезвычайное… это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

3) Цитата может быть приведена не с начала предложения.

Например: Писарев писал: «…красота языка заключается в его ясности и выразительности». Или «…Красота языка заключается в его ясности и выразительности», — писал Писарев.

2. Предложениями с косвенной речью.

Цитата может быть оформлена не как прямая речь, а как продолжение предложения или изолированный компонент текста.

Например: Гоголь писал, что «при имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте».

А. П. Чехов подчёркивал, что «…праздная жизнь не может быть чистою».

«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости» (Пушкин). (Последний пример представляет собой изолированный компонет текста, поэтому после цитаты фамилия автора приводится в скобках.)

3. Предложениями с вводными словами.

Например: По словам А. М. Горького, «искусство должно облагораживать людей».

Нередко цитаты привлекаются для того, чтобы ярче выразить мысль.

Например: Надо быть внимательным к языку, к сочетаниям слов, к тексту, который читаешь. Это обогащает речь. Ярко сказал об этом известный русский поэт В. Брюсов:

Быть может, всё в жизни лишь средство

Для ярко-певучих стихов,

И ты с беспечального детства

Ищи сочетания слов.

Цитаты из стихотворений в кавычки не заключаются, если соблюдена стихотворная строка.

Цитата как продолжение предложения

Стихотворная цитата может быть оформлена без кавычек, но с красной строки и соблюдением стихотворных строк.

Например:

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

Есенин

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ЦИТАТАХ

Цитата заключается в кавычки.

Если цитата стоит при словах автора и представляет собой самостоятельное предложение, то она оформляется как прямая речь в кавычках в одном из возможных ее положений по отношению к словам автора: в положении после слов автора, перед ними, слова автора внутри цитаты и др.

Например: Белинский писал: «Создает человека природа, но развивает и образует его общество».

«Детский поэт должен быть умным человеком, как взрослый, и очень наивным, непосредственным человеком, как ребенок!» — писал С. Маршак.

«Горек чужой хлеб, — говорит Данте, — и тяжелы ступени чужого крыльца» (П.).

Если цитата синтаксически связана со словами автора, то есть образует с ними придаточное предложение, то первое слово цитаты пишется со строчной буквы: Белинский писал, что «создает человека природа, но развивает и образует его общество».

Если цитата приводится не полностью, то на месте пропуска (в начале, середине или конце цитаты) ставится многоточие. При этом первое слово цитаты в начале предложения пишется с прописной буквы, даже если в источнике оно начинается со строчной буквы.

Например: «…Тяжелы ступени чужого крыльца», – говорит Данте. Сравните: К. Э. Циолковский писал: «Музыка есть сильное возбуждение, могучее орудие, подобное медикаментам. Она может и отравлять и исцелять». – К. Э. Циолковский писал, что «музыка… может и отравлять и исцелять». – К. Э. Циолковский писал, что «музыка есть сильное возбуждение, могучее орудие…».

Цитаты, состоящие из нескольких абзацев, выделяются кавычками только один раз, а не перед каждым абзацем.

Например: В повести «Разливы рек» К. Г. Паустовский писал:

«Бывает такая внутренняя уверенность в себе, когда человек может сделать все.

Он может почти мгновенно написать такие стихи, что потомки будут повторять их несколько столетий.

Он может вместить в своем сознании все мысли и мечты мира, чтобы раздать их первым же встречным и ни на минуту не пожалеть об этом».

Если предложение заканчивается цитатой и в конце цитаты стоит многоточие, вопросительный или восклицательный знак, то после них ставятся кавычки и точка.

Например: В одной из своих статей А. М. Горький писал, что «Рудин – это и Бакунин, и Герцен, и отчасти сам Тургенев…».

Конечно, есть такие скептики, которые считают, что «как сказал – так и ладно. Все равно поймут!».

Если автор подчеркивает отдельные слова цитаты для усиления их значения (в печати эти слова выделяются особым шрифтом), то он оговаривает это в примечании, заключая его в скобки и указывая свои инициалы, перед которыми ставится тире.

Например: (курсив наш. – Н. В.), (подчеркнуто нами. – Н. В.), (выделено нами. – Н. В.).

Такое примечание помещается или непосредственно после соответствующего места в цитате, или в конце цитаты, или в конце страницы в виде сноски (подстрочного замечания).

Например: О. Бальзак утверждал, что «там, где все горбаты, прекрасная фигура становится уродством» (выделено нами. – Н. В.).

При цитировании стихотворного текста с соблюдением строк и строф подлинника кавычки обычно не ставятся.

Например: Нам хорошо памятны замечательные слова А. С. Пушкина об осени:

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса –

Люблю пышное природы увяданье,

В багрец и золото одетые леса…

Эпиграф также обычно не заключается в кавычки. При этом ссылка на автора дается без скобок ниже эпиграфа справа.

Например, эпиграф к повести К. Г. Паустовского «Золотая роза» оформлен так:

Золотая роза

|

Литература изъята из законов тления. |

Если после стихотворной цитаты продолжается прозаический текст, то тире ставится в конце стихотворной строки:

Муж Татьяны, так прекрасно и так полно с головы до ног охарактеризованный поэтом этими двумя стихами:

…И всего выше

И нос, и плечи поднимал

Вошедший с нею генерал, –

муж Татьяны представляет ей Онегина как своего родственника и друга (Бел.). Слова муж Татьяны повторяются для того, чтобы связать вторую часть слов автора с первой.

Если цитирующий вставляет в цитату свой текст, поясняющий в ней предложение или отдельные слова, то это пояснение заключается в квадратные скобки.

Например: А волоса у нее [русалки] зеленые, что твоя конопля (Т.).

При сокращении цитаты, уже имеющей многоточия, выполняющие те или иные свойственные им функции, многоточие, поставленное автором, цитирующим текст, указывающее на сокращение цитаты, заключается в угловые скобки.

Например: В дневнике Л. Н. Толстого читаем: «Она не может отречься от своего чувства <…>. У нее, как и всех женщин, первенствует чувство, и всякое изменение происходит, может быть, независимо от разума, в чувстве… Может быть, Таня права, что это само собой понемногу пройдет <…>».

Кавычками выделяются чужие слова, включенные в авторский текст, когда обозначается их принадлежность другому лицу.

Например: Борьба Пастернака за «неслыханную простоту» поэтического языка была борьбой не за его понятность, а за его первозданность, первородность – отсутствие поэтической вторичности, примитивной традиционности… (Д. С. Лихачев).

Кавычками выделяются иностилевые слова, подчеркивающие ироническое значение слова, указывающие на двойной смысл слова или смысл, известный лишь тому, кому адресованы слова, а также слова, употребляемые в особом, часто условном значении.

Например: …Многие страницы английского классического романа «ломятся» от богатства вещного мира и сверкают этим богатством (М. Урнов); Ведь нулевой цикл – «непыльный» цикл, он не требует многочисленных смежников и поставщиков (Зам.).

Кавычками выделяется чисто грамматическая необычность употребления слов, когда в качестве членов предложения употребляются части речи или целые обороты, не предназначенные для выражения данных функций.

Например: От его приветливого «я вас ждал» она повеселела (Б. П.); «Хочешь?», «давай ты» звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение; я ничего и никого не видел, кроме Сонечки (Л. Т.).

Ссылки на автора и источник цитирования заключаются в скобки, а точка, заканчивающая цитату, ставится после закрывающей скобки.

Например: «Мыслить педагогически широко – это значит видеть в любом социальном явлении воспитательный смысл» (Азаров Ю. Учиться, чтобы учить // Новый мир. 1987. № 4. С. 242).

Если цитата заканчивается вопросительным или восклицательным знаком, а также многоточием, то эти знаки сохраняют свое место, стоят перед закрывающей кавычкой.

Например: «Не покидайте своих возлюбленных. Былых возлюбленных на свете нет…» (А. Вознесенский. Поэмы. М., 2001. С. 5).