В третей части курса речь пойдёт о комментарии к сформулированной проблеме.

Другие части курса:

Часть 1 — основные сведения.

Часть 2 — выявление и формулирование проблемы.

Часть 4 — позиция автора.

Часть 5 — аргументация собственного мнения по проблеме.

Комментарий — это пояснительные замечания, рассуждения по поводу выделенной вами проблемы текста.

Ваш комментарий должен связать проблему, которую вы сформулировали ранее, с авторской позицией, о которой вы будете говорить позже: покажите ход мысли автора, как именно он раскрывает сформулированную проблему, подводя читателей к определённому выводу. Автор текста передаёт вам свои мысли, зашифровывает их словесно, а ваша задача — понять их, расшифровать. Комментарий показывает, насколько глубоко и полно вы поняли проблему, сумели увидеть её аспекты, намеченные автором.

Различают два типа комментария.

Внимание

В любом случае комментарий должен опираться на прочитанный текст!

Типы информации в тексте

Комментирование предполагает умение работать с различными типами информации текста. Информация, содержащаяся в тексте, неодинакова по значимости и способу выражения. Обычно выделяют три типа текстовой информации: фактуальную, концептуальную и подтекстовую.

Фактуальная информация — это сообщение о фактах, событиях, процессах, которые происходили, происходят или будут происходить в действительности.

Концептуальная информация — это субъективное авторское понимание отношений между фактами, событиями, их авторская оценка, понимание причинно-следственных связей между событиями. Этот вид информации раскрывает замысел писателя, рисует картину мира такой, какой он её себе представляет. Концептуальная информация не всегда ясно и чётко выражена словами. Она часто выводится из взаимодействия разных видов фактуальной информации. Более того, концептуальная информация, в особенности в художественных произведениях, предполагает различное толкование, поскольку она словесно не уточняется.

Подтекстовая (скрытая) информация не обозначена словами, а только подразумевается. Эта информация возникает благодаря способности слов, словосочетаний, предложений в отдельных небольших отрезках текста содержать в себе скрытый смысл.

В комментарии нас прежде всего интересует концептуальная информация, поскольку если мы и упоминаем какие-то факты из текста, то только для того, чтобы связать их с авторским видением проблемы. Если же мы воспроизводим только факты из текста, комментарий превращается в пересказ.

Выявление подтекстовой информации — авторского глубинного смысла высказывания — требует широты знаний, умения находить ассоциативные связи, проводить аналогии с другими текстами.

Типовые конструкции (клише) для комментирования проблемы

Введение цитат в текст сочинения

В комментарии, как ни в какой другой части сочинения, уместны цитаты, различные ссылки на текст. Помните, что цитаты должны органично вплетаться в текст сочинения, а не просто увеличивать его объём. Цитирование ради увеличения объёма работы сразу бросается в глаза, поскольку нарушает логику развёртывания мысли.

Однако важно не только найти хорошую цитату, но и правильно её оформить. К сожалению, неумение вводить информацию исходного текста в сочинение приводит ко многим ошибкам. Рассмотрим типичные способы включения информации текста в сочинение.

Прямая речь — это точная, дословная передача чужой речи от лица того, кто её произнёс или написал. Используя прямую речь, обращайте внимание на знаки препинания. При цитировании стихотворного отрывка «в столбик» кавычки обычно не ставятся, текст цитаты начинается с новой строки.

Например:

Особенно мне запомнились строки из стихотворения С. А. Есенина: Гой ты, Русь, моя родная, Хаты — в ризах образа… Не видать конца и края — Только синь сосёт глаза.

При цитировании «в строчку» ставятся кавычки, а текст цитаты по-мещается на той же строке: В конце стихотворения Марины Цветаевой образ рябины становится символом родины, напоминанием о том, что родина является неотъемлемой частью каждого из нас, а за многоточием скрывается целая буря невысказанных чувств: «Но если по дороге — куст встаёт, особенно — рябина…».

Косвенная речь представляет собой сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. Она удобна тем, что не требует точной, дословной передачи исходного текста — достаточно сохранить общее со-держание. При замене прямой речи косвенной необходимо местоимения и глаголы в форме 1-го или 2-го лица заменить формами третьего лица.

При использовании вводных конструкций (по мнению автора, по словам Солоухина и т. п.) цитата начинается с маленькой буквы, а кавычки используются в том случае, если в высказывании нет форм 1-го лица. Например: По мысли С. Соловейчика, «успех в одной работе не проходит бесследно для другой». В любом случае не увлекайтесь цитированием! Помните, что каждая цитата должна быть уместной, т. е. служить иллюстрацией какой-либо вашей мысли.

Типичные ошибки при формулировании проблемы

Рассмотрим фрагменты из ученических сочинений, написанных по тексту Ю. Лотмана, с ошибками при комментировании проблемы.

Я — старый человек. Пережил солдатом большую войну, исходил пешком и Россию, и Европу. Среди моих близких друзей были и есть и армяне, и азербайджанцы, и грузины, и эстонцы, и немцы, и многие другие. И теперь, на пороге смерти, я вынужден наблюдать то клиническое безумие ненависти, которое охватывает целые пространства нашей земли. Я жалею тех из них, кто ослеплён ненавистью. Неужели же они не видят, что ими играют и что те, кто сейчас из-за кулис разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них? То, что делают их руками, очень скоро сделают с ними чьими-нибудь третьими. А те, кто стоит за кулисами, выступят как миротворцы, когда сочтут, что обе стороны пролили достаточно крови.

Эпоха мелких конфликтов и частных столкновений кончилась. Мир един, и то, что происходит на одном конце, неизбежно отзывается на другом. Спрятаться не удастся никому. Колокол звонит по каждому из нас. (По Ю. Лотману )

Что проверяет эксперт?

1) насколько полно прокомментирована проблема (выделено ли всё, что важно для понимания данной проблемы);

2) насколько верно прокомментирована проблематика исходного текста (нет ли искажений информации текста, неточностей, противоречий);

3) нет ли фактических ошибок, связанных с пониманием исходного текста.

Высшая оценка (2 балла) ставится, если проблема исходного текста прокомментирована верно, без искажений. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, нет.

Другие части курса:

Высшая оценка (5 баллов) ставится, если «сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы.

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между ними.

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста,в комментарии нет».

Сочинение по тексту И. Бражина

«Раскрывая проблему, автор опровергает истинность пословицы «При громе оружия музы молчат». И. Бражин говорит, что «плохи музы, которые в дни великих народных бедствий могут молчать…». По мнению автора, всегда были творческие люди, которые непосредственно участвовали в боевых действиях (предложения 4-7). В качестве примера, подтверждающего его точку зрения, В. Бражин приводит историю создателя «Слова о полку Игореве», «который проделал вместе с дружиной Игоря весь поход от начала до конца».

Продолжая систему аргументов, автор говорит о традициях «певцов-воинов» от Дениса Давыдова до поэтов и прозаиков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В заключение автор приходит к выводу, что многие творческие люди во все времена отдавали «кровному делу не только свое перо, но и … саму жизнь».

Пояснение эксперта:

Комментарий в данном сочинении соответствует высшему баллу, так как экзаменуемый, опираясь на исходный текст (в виде цитат, цифровых ссылок, элементов изложения), прослеживает путь автора от формулировки проблемы к основным выводам, его логику, систему аргументов.

Тем самым в работе выделены поясненные ключевые моменты проблемы (история создателя «Слова о полку Игореве» — 1 пример-иллюстрация, традиции отечественной литературы — 2 пример-иллюстрация).Упоминание поэтов-бойцов, ссылка на неумолкающее слово поэтов — свидетельство установленной логической связи. Искажений смысла авторского текста (то есть фактических ошибок в понимании проблемы) нет.

Сочинение по тексту С. Михалкова

«Писатель Сергей Михалков говорит о том, что дети перестают читать хорошие книги, а ведь эти книги развивают духовный мир ребенка. Хорошие книги — это художественная литература, прежде всего, мировая классика, отражающая мировой духовный опыт. Эти книги известны образованным людям, и автор текста тоже их называет: «Том Сойер», «Вечера на хуторе близ Диканъки», русская поэзия… Именно с помощью такой литературы человек может научиться размышлять, оценивать поступки других людей, сформировать собственные нравственные ориентиры. Автор текста обращает внимания на особую роль художественной книги. Эта роль заключается в воспитании души, развитии особого умения — чувствовать, сопереживать. И неслучайно писатель особо подчеркивает роль этих книг именно в детстве, когда человек еще в начале своего жизненного пути».

Пояснение эксперта:

В работе с опорой на текст прокомментированы основные затронутые писателем аспекты проблемы:

— спад интереса к чтению художественной литературы в наше время — пример-иллюстрация;

— важная роль чтения классики в формировании и развитии личности — 2 пример-иллюстрация.

Дано пояснение к 2 приведенным примерам. Выявлена смысловая связь между ними: подчеркнута первостепенная роль чтения художественной литературы именно в детские годы. Искажений смысла авторского текста (то есть фактических ошибок в понимании проблемы) нет.

Сочинение по тексту В. Почуева

«Раскрывая проблему, автор описывает случай из школьной жизни. Обычный урок по биологии привел к спору между двумя одноклассниками. Оппоненты яро отстаивали свои диаметрально противоположные точки зрения на проблему конфликта между личными и общественными интересами. В этом противопоставлении «живого ума» «книжному умствованию» на фоне «тайного желания покрасоваться перед миловидной учительницей» не смогла родиться истина. Почему? Ответ на этот вопрос содержится в предложении 52. Герой-рассказчик говорит о том, что истина обязательно существует, и она не зависит от того, кто вступает в спор. Главное — чтобы этот спор

«согласовался с голосом» сердец тех, кто спорит».

Пояснение эксперта:

Работа экзаменуемого заслуживает высшего балла по критерию К2. В ней грамотно представлен комментарий проблемы исходного текста (проблемы поиска истины). Опора на текст очевидна: автором изложены различные точки зрения, выявившиеся в споре (1 пример-иллюстрация), а также высказана мысль о том, что они не могут породить в итоге никакой истины (2 пример-иллюстрация).

Дано пояснение к 2 приведенным примерам. Выявлена смысловая связь между ними(посредством вопроса). Искажений смысла авторского текста (то есть фактических ошибок в понимании проблемы) нет.

Сочинение по тексту Д. Гранина

«Люди давно изобрели способ измерять время, но до сих пор не могут «обуздать» его. Лично я считал, что только в современном мире мы живем в сумасшедшем ритме: боимся опоздать куда-либо, судорожно стараемся успеть что-то сделать. Оказывается, и древние философы, такие как Сенека, жившие задолго до нас, глубоко осознавали, что время — величайшая ценность, потому что «оно единственная вещь, которую нельзя возвратить обратно»….Гранин убедительно показывает, что даже технический прогресс, главная цель которого — сэкономить время для людей, не сберегает его, а, наоборот, порождает еще больший дефицит времени. Того, за чем мы так гоняемся, нет ни у деловых людей, ни у школьников, ни у студентов, ни у стариков. Молодежь загружена учебой и работой. Помимо школы или вуза, они пропадают в библиотеках, на курсах, дабы получить работу получше. Ведь сегодня нет высокооплачиваемой работы — нет нормальной жизни. Живя в сумасшедшем ритме, никто не имеет времени ни на друзей, ни на то, чтобы пойти в парк любоваться природой. Но все-таки хочется верить, что в далеком будущем смогут наши потомки «обуздать время, приручить, понять его природу, чтобы оно не угнетало своей быстротечностью».

Пояснение эксперта:

Автор сочинения излагает суть проблемы, используя не только явное, но и неявное цитирование (неявные цитаты подчеркнуты). При этом явное цитирование занимает небольшое место в сочинении, неявные же цитаты сводятся к использованию экзаменуемым авторских опорных слов и моделей синтаксических конструкций. Прямого пересказа текста нет. Авторские мысли пояснены собственными рассуждениями экзаменуемого. Основные мысли автора исходного текста частично отражены в комментарии к тексту, частично — при выражении собственной позиции.

Отмечены существенные для понимания проблемы моменты:

- отношение людей ко времени в древности и в наши годы — 1 пример-иллюстрация;

- роль технического прогресса — 2 пример-иллюстрация.

Правильно понят общий модальный и эмоциональный план текста: Гранин рассуждает о невозможности «догнать» время с сожалением и легкой иронией, и этот тон подхватывает автор сочинения, хотя его собственные рассуждения слишком прямолинейны и иногда выходят за рамки темы. Тем не менее представленный комментарий в достаточной мере опирается на исходный текст.

Выявлена смысловая связь между примерами: она проявляется в рассуждении о ценностных ориентирах в жизни. Искажений смысла нет.

4 балла по критерию К2 ставится, если «сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы.

Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая связь между ними,или выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к одному примеру. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет».

Сочинение по тексту Н.С. Лескова

«Прочитав отрывок из рассказа Н.С. Лескова, невольно вслед за автором задаёшься вопросом о возможности изменения отношения людей к человеку с устоявшейся репутацией. Рассказчик неоднократно (предложения 1, 10-11) говорит о том, что Селивана считают опасным, называют колдуном и чуть ли не исчадием ада (предложения 1, 52). Именно поэтому естественное для Селивана возвращение шкатулки и его недоумение по поводу расточаемых похвал вызывает у ребёнка, от имени которого ведётся повествование, удивление и непонимание, что подчёркнуто Н.С. Лесковым в диалогах».

Пояснение эксперта:

В сочинении дано пояснение к 2 приведенным примерам, но не выявлена смысловая связь между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

Сочинение по тексту Н.С. Лескова

«Приглашая читателя к размышлению об этой проблеме, Н. Лесков создаёт тревожную атмосферу страха перед колдуном и разбойником Селиваном. Никто не знает, откуда взялась уверенность в том, что Селиван опасен, однако все поражены тем, что пришлось у него ночевать. Обнаружив исчезновение шкатулки, тётушка ни на секунду не сомневается в том, что деньги «в руках Селивана», а исправник готов скакать «к вору» с саблей. Не случайно читатель поддаётся тому же чувству, он боится Селивана, хотя знает о нём только со слов героя Лескова, и ждёт торжества справедливости и наказания преступника.

Писатель подробно останавливается на том, что Селиван, который «задохнулся» от быстрого бега, возвращает шкатулку в целости и сохранности. И этот поступок вызывает чувство глубокого стыда у постояльцев Селивана. Им так совестно за своё поведение, за свои дурные мысли, что им хочется одарить Селивана деньгами, чтобы хоть как-то загладить свою вину».

Пояснение эксперта:

Дано пояснение к 2 приведенным примерам, но не выявлена смысловая связь между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

Сочинение по тексту Н.С. Лескова

«Эту проблему автор раскрывает на примере истории с Селиваном. За ним давно уже укрепилась слава колдуна и разбойника, который способен «убить и воспользоваться вещами и деньгами». Именно поэтому, когда обнаруживается пропажа тётиной шкатулки с лежащими в ней тысячами, ни у кого, в том числе и у рассказчика-героя, не возникает сомнения, что теперь она «в руках Селивана», который попытается с ней скрыться. Отношение к Селивану совершенно изменяется после того, как он вернул шкатулку.

Противопоставление стремления «благородных господ» отблагодарить Селивана и недоумения персонажа (не понимающего, за что его восхваляют) готовит читателя к радикальной перемене в отношении к Селивану».

Пояснение эксперта:

В сочинении приведены 2 примера-иллюстрации, выявлена смысловая связь между ними, но дано пояснение только к одному приведенному примеру. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

3 балла по критерию К2 выставляется, когда «сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но дано пояснение только к одному примеру, смысловая связь между примерами не выявлена, или экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, и дал пояснение к нему. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет».

Сочинение по тексту Н. Долининой

«В предложенном для анализа тексте Наталья Григорьевна Долинина, рассуждая о поведении любящих друг друга людей, упоминает о проблеме власти. Ее позиция выражена цитатой из произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». «Власть должна быть разумной», — говорит один из персонажей вышеупомянутого произведения. То есть власть должна быть ограниченной и иметь свой пределы».

Пояснение эксперта:

Проблема понимается и комментируется экзаменуемым. Однако приведен лишь один пример, иллюстрирующий проблему (цитата Антуана де Сент-Экзюпери).Фактические ошибки отсутствуют.

Сочинение по тексту Н.С. Лескова

«Селиван имел дурную репутацию, казался окружающим колдуном, вором и разбойником, но случай показал, что это не так. Вернув хозяйке забытую в его доме шкатулку с деньгами, Селиван был обескуражен тем, что за его поступок ему же предлагают вознаграждение. Как можно утаить что-то чужое? Как можно не вернуть забытое? Как можно поступить нечестно? Селиван недоумевает, что кому-то приходят в голову такие мысли. В его понимании жить надо честно, забытая вещь должна быть возвращена хозяину. Поражает тот факт, что у героя не было даже мысли её присвоить: «Мне не надо чужого». И этот поступок вызывает чувство глубокого стыда у постояльцев Селивана».

Пояснение эксперта:

Приведены 2 примера-иллюстрации, но пояснение дано только к одному из примеров. Фактические ошибки отсутствуют.

2 балла по критерию К2 выставляется, когда «экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение».

Сочинение по тексту Д.Л. Быкова

«В тексте Д.Л. Быкова поставлена одна из интереснейших и неоднозначных проблем — проблема трагедии умного человека. Анализируя поведение главного героя пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума», Д. Быков на примере Чацкого даёт яркую характеристику умному человеку. Умный человек хочет понимания, ищет его. «Горе ума в вечном и обречённом поиске понимания», — заключает автор.

Пояснение эксперта:

В сочинении приведены 2 примера-иллюстрации, лишенные каких бы то ни было пояснений. Фактических ошибок нет.

1 балл по критерию К2 выставляется, когда «экзаменуемый привёл 1 пример-

иллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, но не пояснил его значение»

Сочинение по тексту Ф.А. Вигдоровой

«В тексте поднимается одна из сложнейших проблем — проблема преодоления человеком страха. Страх — самое древнее и самое сильное чувство. Вот почему вопрос преодоления страха — один из центральных вопросов мировой литературы. Рассуждая о природе страха, приводя примеры различных видов страха, автор убеждает читателя в том, что страх преодолеть можно в любых обстоятельствах (предложения 50-53)».

Пояснение эксперта:

В сочинении приведен 1 пример-иллюстрации, при этом отсутствует пояснение к нему. Фактических ошибок нет.

0 баллов по критерию К2 выставляется, когда «экзаменуемый не привёл примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания проблемы,

или проблема прокомментирована без опоры на исходный текст,

или в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с пониманием исходного текста,

или прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема,

или вместо комментария дан простой пересказ текста,

или вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста».

Сочинение по тексту С. Михалкова

«В этом рассказе С. Михалков рассказывал о том, как он бывал в тех местах, где дед Мазай спасал несчастных зайцев. Здесь Михалкову обидно было слышать от местных ребят, что они не смогли наизусть прочитать из «Деда Мазая» ни одного четверостишия. Автор с горечью подумал об этих ребятах, а не была бы богаче их душа, если бы наряду с тем, что они знают о науке, политике и технике, они знали бы ещё и стихи — много стихов! Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, Блока и других замечательных поэтов».

Пояснение эксперта:

В этом сочинении в качестве комментария к исходному тексту дан простой пересказ фрагмента.

Сочинение по тексту С. Михалкова

«Сергей Михалков пишет в своем рассказе об этом так: «Как-то я побывал в тех местах, где дед Мазай спасал несчастных зайцев. Ребята, с которыми я разговорился в одной из деревень, рассуждали о космических кораблях, о полете на Луну, о событиях в мире. Но когда я заговорил с ними о Некрасове, напомнил строки, где поэт описывает их родные места, ребята замялись и никто, увы, не смог прочитать наизусть из «Деда Мазая» ни одного четверостишия. Я с горечью подумал: а не была бы богаче их душа, если бы наряду с тем, что они знают о науке, технике и политических событиях, они знали бы еще и стихи — много стихов! — Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, Блока и других замечательных русских поэтов. Без некоторых книг, не пережитых в детстве, в отрочестве, сущность человека со всей его психологией останется грубой и неотесанной».

Пояснение эксперта:

В этом сочинении в качестве комментария цитируется большой фрагмент исходного текста.

Сочинение по тексту

И. Бражина

«Да, многие действительно считают, что «при громе оружия музы молчат». Вот и автор предложенного текста И. Бражин хотел бы в это поверить, но факты препятствуют ему в этом. Он постепенно приходит к выводу о том, что все по- настоящему творческие люди воевали. Автора поражает то, насколько мощной была традиция «певцов-воинов» в России».

Пояснение эксперта:

Нет сомнений в том, что экзаменуемый, комментируя обозначенную проблему,опирается на исходный текст. Он следует логике авторской мысли, пытается вслед за автором углубиться в саму суть проблемы. Однако в комментарии допущена одна фактическая ошибка: автор текста вовсе не утверждает, что все творческие люди воевали. Речь в тексте идет о том, что всегда были творческие люди, которые непосредственно участвовали в боевых действиях. Есть принципиальная разница в данных утверждениях — автора текста и автора сочинения.

Сочинение по тексту Д. Гранина

«Автор поднимает в тексте актуальную проблему времени. Его вечно не хватает нам. Эта проблема волновала людей всегда, но особенно остро она звучит в наши дни, когда люди постоянно спешат, не успевают».

Пояснение эксперта:

Проблема прокомментирована, но без опоры на исходный текст.

Сочинение по тексту В. Токаревой

«В данном тексте В. С. Токарева поднимает проблему совести. Проблема, поднятая автором, очень актуальна в наше время. На сегодняшний день стало очень много браконьеров, которые незаконно убивают животных, а если и законно, то охотники даже не смотрят, ранено животное или нет, здоровое или больное, все равно убьют».

Пояснение эксперта:

Представленный комментарий можно оценить только 0 баллов, так как автор сочинения, комментируя проблему исходного текста, никак не опирается на ту или иную часть текста В.С. Токаревой.

Сочинение по тексту С. Михалкова

«Главная проблема этого текста — роль книги в жизни человека. Сергей Михалков пишет о том, что бешеный темп жизни приводит к тому, что времени на прочтение важнейших и бессмертных литературных произведений практически не остаётся. Этот убыстряющийся ритм жизни не может не сказываться на развитии личности. Примером, подтверждающим это, может служить разговор Михалкова с ребятами, живущими в легендарных местах, описанных Некрасовым в поэме «Дед Мазай». Дети знали много о науке и технике, и тем не менее у них не хватало времени на главное — чтение художественной литературы».

Пояснение эксперта:

В сочинении прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема.

Сочинение по тексту С. Михалкова

«Сергей Михалков утверждает, что молодёжь читает фантастику, детективы: ребята, с которыми разговаривал автор в одной из деревень, рассуждали о космических кораблях, о полете на Луну, о событиях в мире. Классические произведения из разных эпох их не интересуют».

Пояснение эксперта:

Здесь допущены фактические ошибки, связанные с пониманием проблематики исходного текста.

Источник: Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2019 года. ФИПИ.

Вернуться в раздел Сочинение ЕГЭ

Выпускники часто сталкиваются с трудностями при написании сочинения. И больше всего вопросов вызывает самая объемная часть — комментарий. Не знаешь, как написать хороший комментарий? Расскажем обо всем в статье.

0

235

Что такое комментарий в сочинении ЕГЭ

Комментарий является структурной частью 27-го задания ЕГЭ по русскому языку, в котором требуется написать сочинение по предложенному тексту.

Комментарий — это доказательство наличия обозначенной школьником в первой части сочинения проблемы.

Комментарий раскрывает умение выпускника анализировать произведения и формулировать собственное мнение, основываясь на предложенном материале.

Школьнику нужно внимательно изучить предложенный материал и найти в нем два примера, которые наиболее полно отражают проблематику произведения. Также нужно объяснить, почему они подходят для изучения проблемы и проанализировать взаимосвязь.

Структура комментария к сочинению ЕГЭ и требования

В 2023 году в формулировку задания 27 ЕГЭ по русскому языку были внесены изменения. Теперь школьникам нужно не просто проанализировать смысловую связь представленных отрывков текста, но и обозначить её.

То есть необходимо указать, каким общим смыслом обладают фрагменты, а после проанализировать ситуации, речевые обороты, мнение автора и объяснить общность в контексте заявленной проблематики.

Для того чтобы написать хороший и правильный комментарий, нужно придерживаться плана.

Структура комментария:

- Пример-иллюстрация

- Пояснение

- Пример-иллюстрация

- Пояснение

- Указание и анализ связи

Как правильно писать комментарии в 2023 году

Примеры-иллюстрации

Для доказательства наличия заявленной проблематики нужно привести два примера с опорой на исходный текст. Они должны быть подобраны таким образом, чтобы иллюстрировать проблему и подкрепить аргументы.

Примеры-иллюстрации могут быть конкретными ситуациями из произведения, фактами или событиями, которые помогают объяснить или подтвердить рассуждения выпускника.

Пояснение

Пояснение — это важный элемент, который помогает понять, как приведенные примеры связаны с заявленной проблематикой и подтверждают общую идею работы.

Давая пояснение к выбранным фрагментам, нужно обосновать, какую функцию в описании и раскрытии проблемы исполняют данные отрывки. Школьник должен показать в этом разделе понимание того, какой смысл закладывает автор и сделать собственные выводы.

- Четко и ясно связывай пример с тезисом

Пример нужно четко связывать с проблемой, которую он подтверждает. Для этого можно использовать связующие слова и фразы, такие как «например», «таким образом», «следовательно», «поэтому», «это доказывает, что».

- Объясни подтверждение тезиса

Требуется объяснить, как пример подтверждает тезис и помогает развить идею. Можно использовать такие выражения, как «это иллюстрирует», «это демонстрирует», «это подтверждает», «это подчеркивает», «это подкрепляет».

- Не используй слишком много деталей

В пояснении не нужно использовать слишком много деталей, чтобы не отвлекаться от главной идеи. Цель пояснения — показать взаимосвязь между тезисом и примером, а не давать подробное описание событий.

- Дай оценку

Нужно оценить пример и показать его значение в контексте проблематики. Для этого можно использовать такие выражения, как «это доказывает, что», «это указывает на то, что», «это подчеркивает важность».

Указание и анализ связи

В этой части важно установить наличие общности фрагментов и проанализировать ее.

Связь между фрагментами должна быть логической и убедительной, чтобы подтверждать идеи, которые выпускник выражает в своей работе.

Вот некоторые типы смысловой связи, которые можно использовать:

- Логическая связь

Причинно-следственные связи, в которых идеи логически следуют друг за другом. Для взаимосвязи используют выражения: «потому что», «из-за того, что», «следовательно», «в результате», «поэтому».

- Противопоставление

Этот тип связи выделяет различия и противоположности между идеями. Здесь используются выражения: «однако», «вместе с тем», «но», «в то время как», «несмотря на».

- Соотнесение

Сопоставление примеров, чтобы показать их сходства или различия. Можно использовать выражения: «как», «также», «в то же время».

- Последовательность

Связь, которая устанавливает порядок или последовательность идей и событий. Можно использовать выражения: «вначале», «затем», «в конце концов», «в заключение».

Боишься, что не сможешь точно определить проблему и найти в тексте подтверждение? Начни подготовку к ЕГЭ по русскому языку в «СОТКЕ»! Мы расскажем, какие проблемы поднимают авторы, как их определить и как правильно написать комментарий, чтобы получить за него высший балл.

Распространенные ошибки

Комментарий оценивается отдельно от других частей сочинения, максимально можно получить за эту часть 5 баллов. Расскажем о самых распространенных ошибках, которые ведут к снижению баллов за эту часть.

Отсутствие опоры на текст

Если школьник не использует для аргументации фрагменты текста, он рискует получить за эту часть 0 баллов. Не забудь, что твои рассуждения должны базироваться на исходном произведении с приведением примеров-иллюстраций.

Пересказ

Задача выпускника — проанализировать материал, выразить свое мнение, как именно автор описывает или раскрывает проблему. Простой пересказ текста автора будет считаться ошибкой, и анализ текста не будет засчитан.

Увлечение цитированием

Привести цитаты можно, но нужно помнить, что они не должны заменить твои рассуждения. Если вместо пояснения к выбранному фрагменту выпускник продолжает цитировать автора, эта часть задания не будет засчитана.

Комментарий к другой проблеме

Бывает, что выпускник в первом блоке сочинения формулирует одну проблему, а в комментарии пытается доказать совсем другую. Следи за логикой своих рассуждений.

Использование клише

Использование клише помогает организовать свои мысли и сформулировать идеи в структурированном формате, убедительно выразить точку зрения. Речевые шаблоны могут быть полезным инструментом для организации своих мыслей и выражения идей.

Но использование языковых штапмов в неправильном контексте может снизить качество работы и привести к низкому баллу за ЕГЭ по русскому.

Не увлекайся использованием шаблонов, так как это только средство выразительности. Они не помогут провести полноценный анализ текста и заменить твои собственные рассуждения.

Рекомендации к написанию комментария

Четко сформулируй проблему

Ты должен понимать смысл заявленной проблемы, чтобы проанализировать исходный текст и сделать выводы.

Помни о языковых требованиях

Используй разнообразную лексику, правильно пиши слова и расставляй знаки препинания. Старайся избегать повторений.

Пиши разборчиво

Чтобы твою работу оценили по достоинству, проверяющий должен понимать, что написано. Старайся писать аккуратно и разборчиво.

Не забывайте о времени

На выполнение работы дается ограниченное количество времени, поэтому важно уметь планировать и быстро писать основные мысли.

Практикуйся

Больше читай и пробуй писать сочинения, придерживаясь структуры. На экзамене ты будешь меньше волноваться, если у тебя уже есть опыт.

В онлайн-школе «СОТКА» ты сможешь отточить навыки написания комментария. Мы много практикуемся, учимся правильно применять речевые обороты и клише, а также подробно разбираем все ошибки. Запишись на бесплатный вводный урок.

17.10.2022

38209

ЕГЭ по русскому языку в 2023 году в очередной раз изменился. Объясняем, как писать комментарий на ЕГЭ по новым правилам: какие слова нельзя использовать, какая у комментария структура и сколько баллов можно за него получить. В конце статьи бонус — комментарий ученицы, получившей 100 баллов.

Сочинение — только часть ЕГЭ по русскому языку. Начать комплексную подготовку к экзамену вы сможете на бесплатной консультации с экспертом Maximum Education. Вы пройдете тест, чтобы узнать свой уровень знаний по предмету, и на его основе вместе с преподавателем составите пошаговый план подготовки к экзамену. Еще вас ждет бонус — сборник всех изменений ЕГЭ-2023! Приходите на консультацию, чтобы затащить экзамен на сотку 💯

Мифы, как писать комментарий на ЕГЭ

Вокруг комментария ходит много легенд и мифов. В интернете можно найти множество клише для «идеального» комментария, за который на самом деле поставят не выше 2 баллов. Развеем основные мифы вокруг нового комментария.

Миф 1. Нужно писать про актуальность

Многие выпускники, оформляя комментарий, используют клише про актуальность и злободневность проблемы. Вот пара примеров из интернета:

Актуальность этого вопроса не подлежит сомнению. Автор затрагивает злободневную проблему, которая никого не может оставить равнодушной. Она в большей или меньшей степени касается каждого из нас.

Данная проблема затрагивает глубинные струны души читателя. Действительно, проблема очень серьезная. Этот вопрос довольно часто поднимается в сферах общественной жизни.

На самом деле это не комментарий: эксперт увидит здесь только воду и общие фразы. Никогда не пишите в сочинении по русскому языку про актуальность проблемы — этого слова вообще не должно быть в вашем тексте. Все проблемы, поставленные в текстах ЕГЭ, и так актуальны. Значит, проблему любого текста можно назвать злободневной. Поэтому подобные фразы не несут в себе никакой ценности, а будут только раздражать эксперта.

Миф 2. Можно списать комментарий из задания про средства выразительности

Пример комментария из Сети:

Автор использует метафоры и эпитеты во втором абзаце, чтобы передать всю глубину чувств, которые главный герой испытывает к своей малой родине.

Если в комментарии вы начнете анализировать эпитеты, метафоры и другие средства выразительности, будьте уверены, что потеряете баллы. А если решите переписать текст рецензии — это гарантированный ноль, ведь рецензии лежат перед глазами у проверяющих.

Миф 3. В комментарии нельзя писать номера предложений

В комментарии можно и даже нужно писать номера предложений, чтобы проверяющий увидел четкие отсылки к тексту. Вот как можно оформлять примеры:

- Цитаты из предложений. Автор говорит: «…».

- Косвенная речь. Автор говорит, что…

- Номера предложений. Автор говорит о… (предложение 31).

Как нужно писать комментарий на ЕГЭ-2023

За комментарий в этом году ставят 5 баллов. Основные его компоненты:

- Пример из текста, важный для понимания проблемы: конкретное предложение, цитата.

- Анализ примера: что автор хотел этим сказать, на какие мысли наталкивает, к чему призывает.

- Второй пример из текста.

- Анализ второго примера.

- Смысловая связь между примерами и ее анализ. Например, они противопоставлены? первый дополняет второй? второй — вывод из первого?

Если все 5 пунктов присутствуют в работе, сдающий получает 5 баллов, а не 6, как в предыдущем году.

В 2022 году за смысловую связь и ее анализ давали по 1 баллу, поэтому в целом за комментарий можно было получить 6. Но в этом году эксперты изменили оценку, и теперь эти два пункта в совокупности оцениваются в 1 балл. Поэтому важно четко проанализировать связь между примерами. Нельзя провести анализ связи, забыв ее указать, а вот написать связь без анализа можно — тогда вы потеряете балл.

Комментарий должен быть объемным и подробным. Допустим небольшой пересказ, особенно если вы пишете сочинение по художественному тексту, но не увлекайтесь. Каждый пример должен быть раскрыт и проанализирован.

Какие клише использовать

Фразы для обозначения проблемы и отношения к ней автора:

- Автор заставляет нас задуматься…

- Автор сравнивает/сопоставляет/анализирует…

- В тексте противопоставлены…

- Автор приводит пример / делает акцент на…

По факту вы анализируете, что делает автор, чтобы донести до читателя суть проблемы, заставить прочувствовать ее важность.

Чтобы проанализировать примеры, можно использовать такие клише:

- Тем самым автор хочет донести до читателей…

- Таким образом, писатель призывает нас…

- Это показывает, как важно…

- Этот пример дает нам понять…

Анализ смысловой связи можно оформить так:

- Анализируя смысловую связь между двумя примерами, мы видим, что автор противопоставляет их, чтобы показать…

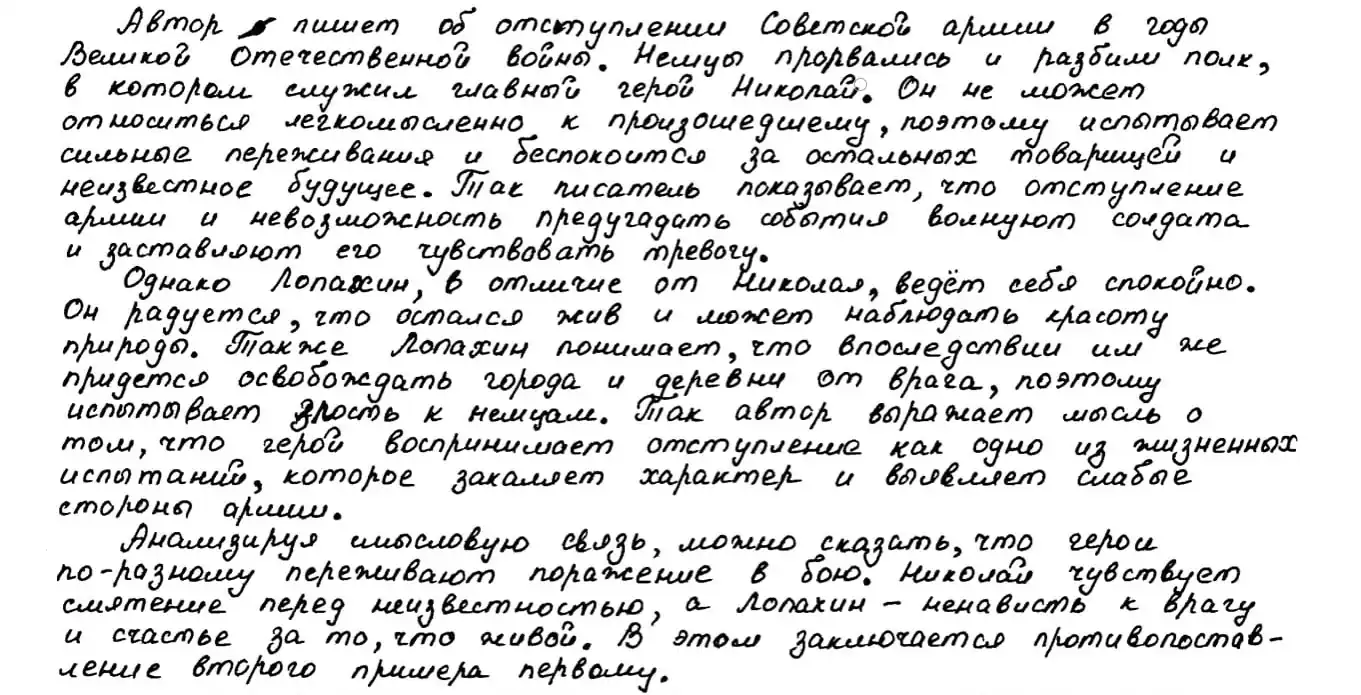

Комментарий на ЕГЭ: пример от стобалльницы

Выкладываем для вас скриншот из реальной работы ЕГЭ-2022 от нашей ученицы, которая сдала экзамен на 100 баллов. Смело берите его структуру за основу!

Других секретов в написании нового комментария нет. Остальное — дело практики. Используйте перечисленные принципы и клише и много практикуйтесь, чтобы написать образцовый комментарий и получить за него 5 баллов. Удачи!

Лайфхаки экзамена

К рубрике

Комментирование проблемы в сочинении ЕГЭ 2022

- 23.10.2018

Важно! Данные актуальны для 2022 года!

- Примеры комментариев 2020-2021 с оценками от ФИПИ

- Как написать комментарий в 2022 году на 5 баллов

Материал обновлен: 03.12.2021

Что такое Комментарий?

Комментарий — оценка прочитанного путем соотнесения содержания текста с лич-ной точкой зрения читателя, его знаниями, собственным жизненным опытом.

Логика комментирования:

- Проблема

- Комментарий

- Позиция автора

Что будет полезно почитать:

- Чем отличается комментирование от привычной всем аргументации

- Обзорный материал по сочинению на ЕГЭ по русскому

Что такое пример-иллюстрация?

Пример-иллюстрация — это связанная с поставленной проблемой информация тек-ста, которая сопровождается пояснениями, интерпретациями учащегося.

Типы информации в тексте

- Фактуальная информация — это сообщение о фактах, событиях, процессах, упо-мянутых в тексте.

- Концептуальная информация — это субъективное авторское понимание отно-шений между фактами, событиями, их авторская оценка, понимание причинно-следственных связей между событиями.

- Подтекстовая информация не обозначена словами, а только подразумевается.

Способы отсылки к тексту

Ссылка на номера предложений

Автор стремится достучаться до читателей, трижды повторяя слово «одумайтесь» (предложения 11-13). Этот призыв должен заставить каждого из нас изменить отншение к природе.

Прямое цитирование

«Духовная жизнь мне представляется в тысячу раз богаче, чем жизнь внешняя, прояв-ленная», — пишет Ш.А. Амонашвили. Действительно, внутри себя мы порой проживаем десятки и сотни жизней, принимаем решения, которые определяют наши поступки.

Косвенное цитирование

Автор подчеркивает, что, поддаваясь своим низменным потребностям, человек спо-собствует саморазрушению. Конечно же, очень важно найти тот внутренний стержень, который позволит противостоять злу и направить всю свою деятельность на совершен-ствование себя и мира вокруг нас.

Размышление над фактами, событиями, описываемыми в тексте

Виктор Астафьев изображает мальчишек, которые спасают гусей, попавших в ледя-ной плен. В этом поступке не на словах, а на деле проявляется забота о наших братьях меньших. Действительно, далеко не каждый способен рисковать собой ради животных.

Структура комментария

|

Комментарий |

||

|

Первый пример |

Связь между примерами |

Второй пример |

|

Пояснение к примеру |

Пояснение к примеру |

Смотреть в PDF:

Или прямо сейчас: cкачать в pdf файле.

Комментарий проблемы текста — самая важная часть сочинения ЕГЭ, при комментировании проблемы выпускник должен показать умение работать с исходным текстом.

Одним из показателей правильного комментария является логика его построения, которая ведет от проблемы текста к авторской позиции по ней.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Читайте статьи: «Что такое проблема текста?», «Как найти проблему в тексте?» и «Как правильно сформулировать проблему текста?».

Из данной статьи вы узнаете, что такое комментарий проблемы, структуру комментария, как найти примеры-иллюстрации в экзаменационном тексте и многое другое, связанное с комментированием проблемы в сочинении ЕГЭ.

Содержание статьи

- 1 Комментарий в сочинении ЕГЭ что это?

- 2 Структура комментария

- 3 Пример-иллюстрация в комментарии

- 4 Виды примеров-иллюстраций

- 4.1 Примеры, которые приводит автор в своём тексте

- 4.2 Размышления автора, связанные с проблемой

- 4.3 Цитаты

- 4.4 Описания

- 4.5 Истории

- 4.6 Точки зрения, которые приводит автор

- 4.7 Средства выразительности

- 4.8 Слова, выражения, важные для понимания проблемы

- 5 Как находить примеры в тексте?

- 5.1 Примеры-иллюстрации в публицистическом тексте

- 5.2 Примеры-иллюстрации в художественном тексте

- 6 Способы отсылки к тексту

- 6.1 1. Ссылка на номера предложений (самый простой)

- 6.2 2. Прямая речь

- 6.3 3. Косвенная речь

- 6.4 4. Размышление над фактами, событиями, упоминаемыми в тексте

- 6.5 5. Соединение разных способов в одном примере

- 7 Пояснение к примерам-иллюстрациям

- 8 Что такое смысловая связь

- 9 Место обозначения смысловой связи в сочинении ЕГЭ

- 9.1 Смысловая связь в начале комментария

- 9.2 Смысловая связь на переходе от первого ко второму примеру-иллюстрации

- 9.3 Смысловая связь как итог комментирования

Комментарий в сочинении ЕГЭ что это?

В своём сочинении ученик должен прокомментировать найденную им проблему с опорой на исходный текст, то есть написать свои рассуждения по поводу сформулированной проблемы текста.

Комментарий в сочинении – это последовательный анализ исходного текста, где нужно на конкретных примерах из экзаменационного текста объяснить, почему писатель размышляет об этом вопросе и почему использует эти слова и выражения, изобразительно-выразительные средства, для доказательства того, что сформулированная в сочинении проблема действительно присутствует в исходном тексте.

Из данного определения, следует, что комментарий – это рассуждения выпускника по проблеме экзаменационного текста, соотнесенные с его знаниями, личным жизненным опытом.

Структура комментария

Комментарий в сочинении ЕГЭ состоит из 5 элементов, за каждый из которых можно получить по одному баллу.

В сумме за полный грамотный комментарий выпускнику могут дать 5 баллов.

Чтобы проверяющий эксперт поставил максимальные баллы за комментарий по сформулированной проблеме, нужно следовать его структуре.

Правильный комментарий по сформулированной проблеме текста состоит из 5 элементов:

- Пример-иллюстрация (из исходного текста).

- Пояснение к первому примеру (ваши мысли по поводу примера-иллюстрации).

- Второй пример-иллюстрация (из исходного текста).

- Пояснение (ваши мысли по поводу второго примера-иллюстрации).

- Смысловая связь между примерами иллюстрациями.

Пример-иллюстрация в комментарии

Важными составляющими структуры комментария являются два примера-иллюстрации и пояснение к ним.

Внимание!

Выпускник обязан иметь четкое представление о том, что такое пример-иллюстрация.

Пример-иллюстрация – это фрагмент необходимой информация из исходного текста, демонстрирующий определенную проблему, которую ученик анализирует в своем сочинении.

Важно!

Выпускник должен уметь анализировать примеры-иллюстрации и выражать свое мнение по ним, а не просто пересказывать авторский текст.

Пример-иллюстрация отличается от простого пересказа тем, что при пересказе текста выпускник говорит о поступках героев текста, а в примере-иллюстрации обращает внимание на мастерство автора в раскрытии проблемы текста.

Например, каждую минуту герой должен выбирать из этого громадного материала самое важное и нужное — это пересказ текста.

А.П.Чехов обращает наше внимание на то, что лектор каждую минуту должен из огромного количества материала выбирать «самое важное и нужное» — это иллюстрация. (Текст №9).

Виды примеров-иллюстраций

Основой комментария является поднятая автором проблема, а примеры иллюстрируют её наличие в тексте.

В качестве примеров-иллюстраций в комментарии можно использовать:

- примеры, которые приводят авторы в своих текстах;

- размышления автора, связанные с проблемой;

- цитаты;

- описания;

- истории;

- точки зрения, которые приводит автор;

- средства выразительности;

- слова, выражения, важные для понимания проблемы.

Выбор того или иного примера не зависит от его достоинств или недостатков, лёгкости или сложности, а зависит от содержания конкретного текста и умения выпускника читать и интерпретировать текст.

Все фрагменты исходных текстов для ЕГЭ по русскому языку взяты из произведений разных авторов.

Каждый автор имеет свой жизненный опыт и пишут они тексты по самым разнообразным видам проблем.

В зависимости от содержания текста, его элементов, которыми автор раскрывает проблему текста, в одних текстах можно найти одни виды примеров, а в других – другие.

Ниже приведены примеры различных видов примеров-иллюстраций для комментирования проблемы текста.

Примеры, которые приводит автор в своём тексте

В тексте №14 Б.Л. Васильева «Встреча произошла неожиданно…» примером-иллюстрацией проблемы проявления сострадания, милосердия по отношению к пленному врагу является эпизод, когда герой отпускает пленного немца (предложения 36 — 47).

Размышления автора, связанные с проблемой

В тексте №23 Д. А. Гранина «Детство редко даёт возможность угадать что-либо о будущем ребёнка…» примером-иллюстрацией проблемы восприятия окружающего мира ребёнком являются размышления писателя о том, что такое вкус детства (предложения 28 — 32).

Цитаты

В тексте №19 Д.А. Гранина «Я думаю, что я так и не понял себя…» примером-иллюстрацией проблемы осознания человеком своей реализации в жизни будет цитата из Л.Толстого о дроби в жизни человека (предложения 7 — 11).

Описания

В тексте №28 К.Г. Паустовского «Между лесами и Окой тянутся широким поясом заливные луга…» примером-иллюстрацией проблемы определения роли природы в жизни человека будет описание красоты полуночного пейзажа (предложения 26 — 31).

Истории

В тексте №27 Ю.В. Бондарева «Летний среднеазиатский вечер, сухо шелестят велосипедные шины по тропке вдоль арыка…» примером-иллюстрацией проблемы отношения к родителям будет история, связанная со смехом приятелей над нелепым видом отца (предложения 16 — 21).

Точки зрения, которые приводит автор

В тексте №16 А.Г. Алексина » Ты, наверно, очень удивлён тем, что после нашего возвращения с Волги я словно бы забыл твой адрес и телефон…» примером-иллюстрацией проблемы проявления прекращения отношений между людьми является точка зрения героини на отношение к родителям (предложения 22 — 29).

Средства выразительности

В тексте №10 К.Г. Паустовского «Лучше всего Левитана можно понять и крепче всего полюбить в глубинах страны…» примером-иллюстрацией проблемы силы воздействия художественного творчества на человека будет использование автором средств выразительности в описании «Левитановской зари» (предложения 41 — 46).

Слова, выражения, важные для понимания проблемы

В тексте №24 А.Н. Толстого «В мирные годы человек, в довольстве и счастье, как птица, купающаяся в небе…» примером-иллюстрацией проблемы определения роли Родины в жизни человека будут ключевые слова и выражения из рассуждений писателя о Родине (предложения 10 — 11).

Для составления комментария необходимо уметь находить примеры-иллюстрации определенной проблемы в исходном в тесте.

Как находить примеры в тексте?

Чтобы написать грамотный полный комментарий, необходимо внимательно прочитать текст, делая в нем важные пометки карандашом или ручкой, выделяя примеры-иллюстрации к сформулированной проблеме текста и позицию автора по данной проблеме.

Примеры-иллюстрации в публицистическом тексте

В публицистическом тексте, где авторская позиция выражена, в основном, прямо, необходимо понаблюдать, как автор развивает свои мысли и к какому выводу приходит.

Для этого нужно обратить внимание на:

- мнение известных людей по проблеме, если автор приводит такие мнения;

- события, факты или явления, описанные автором в ходе собственных рассуждений.

Выпускник обязательно должен сделать пояснение к найденным примерам-иллюстрациям, ответив на вопросы, зачем автору понадобились именно эти факты, явления, мнения известных людей, что они дают для раскрытия найденной проблемы.

Также необходимо найти и объяснить смысловую связь между проанализированными примерами.

Важно!

Во всех публицистических текстах всегда имеется ответ на вопрос, поставленный автором текста, это и есть авторская позиция по рассматриваемой проблеме, которую необходимо выпускнику написать в сочинении после комментария.

Например, в статье «Комментарий в сочинении по тексту В.П. Астафьева (№18)» дан образец комментария проблемы отношения к родному дому.

Из исходного текста выбраны два примера-иллюстрации: «два оставленных деревенскими жителями дома, в которых описан порядок в доме у хороших хозяев (предложения 10 — 13)» и «беспорядок в доме у плохих хозяев (предложения 20 — 26)».

Выявлена смысловая связь между примерами — противопоставление.

Оба примера подкрепляют позицию автора, которая прямо высказана в тексте, в 14-16 предложениях.

В художественном тексте проблема текста и позиция автора по ней скрыты в содержании текста, поэтому работать с таким текстом следует по-другому.

Примеры-иллюстрации в художественном тексте

В художественном тексте авторскую позицию необходимо сформулировать самому выпускнику, так как здесь она представлена опосредованно, то есть необходимо проанализировать поведение героев, их речь, мысли, ключевые слова.

Для этого нужно обратить внимание на:

- поведение героев, ситуации, описанные в исходном тексте;

- диалог между героями;

- изобразительные средства, которые использует автор: они позволяют писателю раскрыть поднятую им проблему.

Все примеры-иллюстрации, которые выпускник найдёт в тексте для понимания авторской позиции по проблеме, могут стать основой комментария по проблеме.

Из найденных в тексте примеров необходимо выбрать два основных, которые более ярко раскрывают сформулированную проблему, и написать пояснение к ним. (См. статью «Что такое проблема текста?«.

Как и при анализе публицистического текста, необходимо найти и обозначить смысловую связь между примерами, то есть объяснить, почему выпускник выбрал для комментирования именно эти примеры и как эти примеры связаны между собой.

Например: в статье «Комментарий в сочинении по тексту К.Г. Паустовского (№22)» дан образец комментария проблемы истинной и ложной порядочности, проблема хамства.

Из исходного текста выбраны два примера-иллюстрации: «разговор профессора с женой (предложения 27 — 37)» и «описание поведения членов семьи профессора у двери своей квартиры, когда они ругают солдата-рассказчика (предложения 50 — 58)».

Выявлена смысловая связь между примерами — примеры дополняют друг друга в описании хамского поведения профессорской семьи.

Позицию автора мы можем понять, проанализировав поведение и речь героев.

Найденные в исходном тексте примеры-иллюстрации нужно поместить в сочинение, для этого используют подходящие способы отсылки к тексту.

Способы отсылки к тексту

Комментарий в сочинении ЕГЭ должен быть написан с опорой на исходный текст, но переписывать или пересказывать весь текст или его фрагмент ни в коем случае нельзя.

Поэтому лучше в качестве примеров-иллюстраций использовать так называемое «частичное цитирование».

Это значит, что не нужно переписывать целые отрывки и предложения, достаточно ключевых слов и выражений, которые указывают на размышления автора.

Существуют следующие способы отсылки к тексту:

1. Ссылка на номера предложений (самый простой)

Например: В.П.Крапивин показывает большую любовь деда к внуку не только потому, что его зовут также, но и потому, что общение с Журкой позволило ему еще раз пережить лучшие минуты своего детства, о которых он рассказывал мальчику во время их совместных прогулок (предложения 24 — 25). (Текст № 21)

2. Прямая речь

Например: «Ничего, мы сдюжим», — эти слова, вложенные в уста русича, утверждают огромную веру писателя в то, что во все времена Россия, Родина, была и остается свободной страной с богатейшей культурой. (Текст № 24)

3. Косвенная речь

Например: Б.Л.Пастернак говорит о том, что Живаго «от души желал им удачи», потому что они были близки ему по духу… (Текст №3)

4. Размышление над фактами, событиями, упоминаемыми в тексте

Например: О большой роли этого великого писателя, давшего читателям самых разнообразных героев на страницах своих книг, автор рассуждает и тогда, когда начинает перечислять яркие художественные образы из различных произведений Л.Н.Толстого. (Текст № 30)

5. Соединение разных способов в одном примере

Например: Л.А. Чарская подробно повествует, как Матрёша, одетая в наряд и драгоценные украшения боярышни Уленьки, гостеприимно встречает нежданных гостей Крутоярских, как предлагает Малюте «потешить его и примчавшихся с ним опричников пляской», как своей пляской она растопила лёд в сердце жестокого Малюты Скуратова, так что Малюта пообещал «боярышне» освободить из тюрьмы её отца и слово своё сдержал (предложения 35-36). (Текст № 2).

Важно!

Каждый пример-иллюстрация обязательно должен иметь соответствующее пояснение.

Пояснение к примерам-иллюстрациям

Пояснение к примеру-иллюстрации — это мысли выпускника о размышлениях автора произведения по проблемам, содержащимся в исходном тексте.

Пояснение к примеру-иллюстрации – это интерпретация слов автора и сюжетной линии текста своими словами.

Это значит, что выпускник в сочинении должен объяснить слова автора, которые он цитирует в тексте сочинения, раскрыть их смысл, рассказать, почему герои поступают так, а не иначе, при необходимости проанализировать лексические оценочные средства выразительности, рассказать о своих эмоциях и чувствах, которые возникают при прочтении.

Для удобства и уверенности в том, что пояснение к примеру написано грамотно, можно в черновике сочинения ЕГЭ подчеркнуть материал, взятый из исходного текста.

Важно!

Если будет подчеркнута вся часть сочинения, нацеленная на комментарий проблемы текста, значит, выпускник не смог сформулировать своих рассуждений по поводу примеров, значит, к ним нет пояснения, и эту часть работы необходимо переделать, иначе проверяющий эксперт снизит баллы за комментарий проблемы текста.

При написании комментария недостаточно просто показать две ситуации, привести два примера, важно их проанализировать, дать свою оценку происходящему и указать на смысловую связь между примерами.

Что такое смысловая связь

При комментировании проблемы текста важно не только привести примеры-иллюстрации из прочитанного текста и пояснить их, но и найти и объяснить смысловую связь между примерами-иллюстрациями.

Смысловая связь – это логические отношения между двумя примерами-иллюстрациями, используемыми выпускником в комментарии проблемы текста.

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями может указывать на:

- сопоставительные отношения (аналогично, таким же образом, так же, как);

- противительные отношения (антитеза, контраст: «было – стало»; но, зато, однако);

- причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, отсюда следует, в результате этого, значит, в связи с этим, потому что, из-за того что…);

- обобщение предыдущей информации (таким образом, итак);

- дополнение информации (информация + дополнение = полная информация: также, кроме того, более того);

- прием перечисления (используется для усиления, выделения логических отношений в тексте);

- конкретизацию (суть отношений – в использовании примеров и доказательств для подтверждения мысли);

- другие отношения между примерами.

Выбор вида смысловой связи зависит от того, каким образом раскрывает проблему автор исходного текста, что он для этого включает в содержание своего произведения, и тех примеров-иллюстраций, которые выпускник выбрал для комментария к своему сочинению.

Место обозначения смысловой связи в сочинении ЕГЭ

В критериях оценивания сочинения нет точной конкретизации места смысловой связи при комментировании проблемы текста.

Главное – чтобы эта связь была описана.

Поэтому в зависимости от замысла автора сочинения смысловую связь можно разместить в любом месте: в начале комментария, между двумя примерами-иллюстрациями или в конце комментария после пояснения второго примера-иллюстрации.

Наиболее распространённым местом обозначения смысловой связи является место в конце комментария после пояснения второго примера-иллюстрации, когда смысловая связь подводит итог комментирования проблемы текста.

Смысловая связь в начале комментария

Примеры смысловой связи в начале комментария вы можете найти в статьях «Комментарий в сочинении по тексту В.А.Каверина (№ 15)» , «Комментарий в сочинении по тексту Д.А. Гранина (№23)» .

Смысловая связь на переходе от первого ко второму примеру-иллюстрации

Примеры смысловой связи между примерами-иллюстрациями вы можете найти в статьях «Комментарий в сочинении по тексту В.П. Астафьева (№18)» , «Комментарий в сочинении по тексту К.Г. Паустовского (№22)» .

Смысловая связь как итог комментирования

Примеры смысловой связи как итога комментирования вы можете найти в статьях «Комментарий в сочинении по тексту Д.А. Гранина (№19)» , «Комментарий в сочинении по тексту Ю.В. Бондарева (№27)» .

Образцы комментариев по текстам смотрите в разделе «Комментарии по текстам» .

Важно!

При написании комментария выпускник должен объяснить, почему автор написал текст именно на эту тему, для чего он использовал определенные речевые обороты, средства выразительности и давал различные примеры, иллюстрирующие проблему текста, а также показать, что сформулированная выпускником проблема действительно присутствует в экзаменационном тексте.

Все примеры, факты, явления, ключевые слова, которые выпускник использует в комментарии проблемы, должны вывести его на позицию автора, о которой вы можете прочитать в статье «Позиция автора исходного текста, как правильно ее сформулировать?».

Как научиться писать сочинение по русскому языку ЕГЭ с нуля?

Сочинение необходимо писать по определенному плану:

1. Вступление

2. Постановка проблемы

3. Комментарий к поставленной проблеме

4. Аргумент №1

5. Аргумент № 2

6. Позиция автора

7. Собственная позиция

8. Заключение

I. Вступление может быть написано в форме:

1. Лирического размышления.

2. Ряда риторических вопросов, созвучных теме (идее, проблеме текста)

3. Рассуждение о заглавии (которое бы вы дали данному тексту)

4. Диалога с воображаемым собеседником о теме (идее, проблеме) текста

5. Ряда назывных предложений, создающих образную картину, возникающую по ассоциации в связи с проблематикой текста.

6. Может начинаться с цитаты, пословицы, поговорки, но выбранное высказывание должно либо содержать основную мысль текста, либо служить способом выхода на его проблематику.

7. Может начинаться с ключевого слова текста

8. Описательного утверждения

9. Описания впечатления, которое произвел данный текст. (Почему именно такое? Чем вызвано?)

Виды вступлений к сочинению по русскому языку

1. Вопросно-ответное единство. Диалог позволяет сделать вступление более энергичным.

Что такое риск? Словарь дает ответ, что это возможная опасность какого-либо неблагоприятного исхода. Почему же люди рискуют? Об этом и размышляет автор предложенного текста М .Веллер.

2. Цепочка вопросительных предложений. Несколько вопросительных предложений в начале сочинения призваны зафиксировать внимание на ключевых понятиях исходного текста.

Что такое забота? Из чего вырастает чувство сострадания? Такие вопросы возникают после прочтения текста Д.С. Лихачева.

3. Назывные предложения. Должны содержать базовое понятие или имя человека, о котором будет рассказываться в тексте.

Черная обугленная земля до самого горизонта. Мертвая тишина. Жизнь остановилась. Все это ждет человека, если он продолжит тот пагубный путь, о котором пишет автор в своей статье.

4. Риторический вопрос. Предложение, вопросительное по форме и утвердительное по содержанию.

Кто из нас не слышал о том, что в споре рождается истина? Вы, наверняка, сталкивались с «заядлыми спорщиками», которые готовы спорить до хрипоты из-за любой мелочи. Конечно, есть разные способы ведения спора. Их и рассматривает в тексте Л.Павлова.

5. Цитата.

«Жизнь сильнее смерти». Это не банальная фраза, а одна из вселенских истин.

6.

Лирическое вступление.

Рябина… Это, несомненно, великолепный образ, сочетающий в себе яркую привлекательность ягод-огоньков и скромность ветвей, прогнувшихся под тяжестью полновесных гроздьев, омытых осенним дождем.

7. Краткая справка о писателе.

М. Веллер — современный писатель. За свою жизнь он сменил около тридцати профессий! Был и учителем, и лесорубом в тайге, охотником-промысловиком на Таймыре, журналистом. Огромное число разных людских судеб знакомо ему. Какие качества в человеке главные? Что может человек? Об этом пишет он в своих произведениях, об этом размышляет и в предложенном тексте.

8. Определение темы текста.

Настоящий текст о том, что память- творческий процесс, что с помощью памяти человечество преодолевает время и смерть, что совесть и память- тесно взаимосвязанные вещи.

9. Сравнение прошлого и настоящего, сравнение понятий.

В жизни много таких событий, которые надолго остаются в памяти инее забываются почти никогда. Это могут быть как приятные, радостные воспоминания, так и очень грустные, тяжелые.

10. Заглавие, которое можно дать тексту.

Заклятые друзья природы — вот название, которое я бы дал предложенному тексту. Парадоксально? А разве то, о чем пишет В. Солоухин, не является жутким парадоксом? Обратимся к этому тексту.

11. Связь с современностью.

В человеке существуют два начала- рациональное и духовное. В современном мире разум преобладает над чувством, но, несмотря на это, в нас живет душа поэта. Даже в городе, где, казалось, все заполнено машинами, пылью, в нас живет чувство прекрасного.

12. Личные впечатления, чувства и жизненный опыт, связанный с темой, главной мыслью и центральными понятиями текста.

Я очень люблю слушать музыку. Нельзя не согласиться с В. Астафьевым, который говорил, что «музыка-это самое дивное создание человека, его загадка, услада». Музыка — это часть нашей культуры.

13. Историческая характеристика соответствующей эпохи, анализ социально-экономических, нравственных, культурных особенностей.

В истории человечества есть примеры того, как новая наука, не всеми до конца понятая и принятая, подвергалась сомнениям, нападкам, посягательствам. Не раз бывало отказано даже в самом праве на ее существование.

II. Основная проблема – это та,

— которая стала объектом раздумий автора;

— над которой он в основном размышляет;

— к которой он неоднократно возвращается;

— по которой отчетливо заявлена авторская позиция.

Проблема формулируется:

либо в виде вопроса;

либо в виде четкого и лаконичного предложения: проблема (чего?) поднимается в тексте

Используйте памятки:

В тексте

- поднимается

- рассматривается

- исследуется

- затрагивается

- анализируется

- проблема (чего?) (род. падеж)

Автора текста волнует проблема…

Проблема, которую рассматривает автор, заключается в том, что…

Текст … заставил меня задуматься над проблемой…

Проблема, обозначенная …, заключается в следующем:

Памятку, которая поможет вам избежать ошибок при формулировке проблемы текста.

Вступление должно быть соотнесено с проблематикой текста.

- Избегать повторов слова «проблема»

- Не допускать выражений «проблема о том, что…», «проблема того, что…», «проблема о мужестве и стойкости» и т.д. (Проблема чего?)

- Не искажать фамилию автора.

Какие проблемы чаще всего рассматриваются в художественных и публицистических текстах?

1. нравственные;

2. экологические;

3. социальные;

4. психологические;

5. философские;

6. морально – этические и т.д.

— Проблема, рассматриваемая автором, может быть:

- злободневной

- актуальной

- острой

- важной

- серьезной

- спорной

- назревшей

- неразрешимой

- наболевшей

- мучительной

- жгучей

- сложной и т.д.

III. Что значит «прокомментировать» проблему исходного текста?

Необходимо изложить собственные мысли по данной проблеме с учетом аспектов, намеченных самим автором, т.к. комментарий должен объяснять авторский взгляд на поставленный вопрос.

Какие вопросы следует осветить в комментарии?

1. Почему автор предпочел именно эту проблему?

2. Актуальна ли она?

3. Можно ли говорить о типичности этой проблемы?

4. Какие факты приводит автор, исследуя данную проблему? Что особо подчеркивает?

5. Каков эмоциональный пафос текста? Чем он вызван?

6. Поднималась ли до автора подобная проблема в художественной литературе и как авторы ее решали?

7. К каким выводам приходит автор?

— Как можно изложить в сочинении комментарий проблемы?

Два варианта:

1. от комментария к формулировке проблемы (индуктивное изложение);

2. от формулировки проблемы к ее комментарию (дедуктивное изложение).

Обратите внимание! В комментарии не должно быть:

- Пересказа исходного текста или любой его части.

- Рассуждения по поводу всех проблем текста.

- Комментария по неназванной проблеме (называется одна проблема, а комментируется другая)

- Излишнего цитирования.

- Комментариев о действиях героев текста.

- Общих рассуждений о тексте: вам нужно прокомментировать одну из проблем!

IV. Что значит « позиция автора»?

Это его отношение к обсуждаемой проблеме.

— Какой может быть авторская позиция по отношению к изображаемому?

положительной;

отрицательной;

иронической;

саркастической;

неоднозначной;

юмористической;

двойственной;

осуждающей;

скептической;

оптимистической и др.

При формулировке авторской позиции вам помогут следующие типовые конструкции:

Автор считает, что…

Автор утверждает, что…

Автор убежден, что …и подобная уверенность небезосновательна…

Автору важно убедить читателя в том, что…

Бесспорно мнение автора о том, что …

Цель автора – заставить читателя обратить внимание на…

Задача автора – убедить читателей в том, что…

Автор подводит свое отношение к поднятой проблеме …

Автор стремиться донести до читателей мысль о том, что…

Решая проблему, автор приходит к следующему выводу…

«…» — в этих словах, по – моему, отражена идея текста.

«…» — в этом высказывании (указать автора) нашла свое отражение идея текста.

«…» — именно эта мысль отражает авторскую позицию.

«…» — эти языковые средства позволили автору образно, ярко выразить свою позицию.

— в этом предложении звучит прямая авторская оценка…

— все это позволило автору выразить мысль о том, что…

— вот что думает автор по поводу поднятой им проблемы.

— вот итог авторских раздумий по основной проблеме.

Позиция автора очевидна: …

Прокомментировать авторскую мысль помогут такие варианты высказываний:

Подобный негативный авторский взгляд на проблему вызван тем, что…

Позицию автора наглядно иллюстрируют примеры, которые приводятся в тексте.

Утверждение автора, что… , бесспорно

Справедливость высказанных автором суждений несомненна

Резкая категоричность автора вызвана тем, что…

Подобная авторская позиция нова и интересна: автор призывает к …

На мой взгляд, автор одним из первых привлек внимание читателя к подобным явлениям.

Категоричность авторских оценок позволяет увидеть его негативное отношение к …

Используя конкретные факты, автор обосновал свою (негативную, позитивную) точку зрения на то, что…

По мнению автора, подобные явления все чаще и чаще встречаются в нашей жизни.

Называя это явление…, автор подчеркивает свое (положительное, отрицательное, ироническое и т.д.) отношение к нему.

Автор формирует (положительное, негативное) общественное мнение, воздействуя силой своих убеждений на читателей.

Автор дает прямые оценки явлениям и событиям:…

Автор обосновывает справедливость своих суждений, используя …

Для иллюстрации основного тезиса автор использует яркие примеры

Доводы, приведенные автором, убедительны

Опт

Что значит « позиция автора»?

Это его отношение к обсуждаемой проблеме.

— Какой может быть авторская позиция по отношению к изображаемому?

положительной;

отрицательной;

иронической;

саркастической;

неоднозначной;

юмористической;

двойственной;

осуждающей;

скептической;

оптимистической и др.

При формулировке авторской позиции вам помогут следующие типовые конструкции:

Автор считает, что…

Автор утверждает, что…

Автор убежден, что …и подобная уверенность небезосновательна…

Автору важно убедить читателя в том, что…

Бесспорно мнение автора о том, что …

Цель автора – заставить читателя обратить внимание на…

Задача автора – убедить читателей в том, что…

Автор подводит свое отношение к поднятой проблеме …

Автор стремиться донести до читателей мысль о том, что…

Решая проблему, автор приходит к следующему выводу…

«…» — в этих словах, по – моему, отражена идея текста.

«…» — в этом высказывании (указать автора) нашла свое отражение идея текста.

«…» — именно эта мысль отражает авторскую позицию.

«…» — эти языковые средства позволили автору образно, ярко выразить свою позицию.

— в этом предложении звучит прямая авторская оценка…

— все это позволило автору выразить мысль о том, что…

— вот что думает автор по поводу поднятой им проблемы.

— вот итог авторских раздумий по основной проблеме.

Позиция автора очевидна: …

Прокомментировать авторскую мысль помогут такие варианты высказываний:

Подобный негативный авторский взгляд на проблему вызван тем, что…

Позицию автора наглядно иллюстрируют примеры, которые приводятся в тексте.

Утверждение автора, что… , бесспорно

Справедливость высказанных автором суждений несомненна

Резкая категоричность автора вызвана тем, что…

Подобная авторская позиция нова и интересна: автор призывает к …

На мой взгляд, автор одним из первых привлек внимание читателя к подобным явлениям.

Категоричность авторских оценок позволяет увидеть его негативное отношение к …

Используя конкретные факты, автор обосновал свою (негативную, позитивную) точку зрения на то, что…

По мнению автора, подобные явления все чаще и чаще встречаются в нашей жизни.

Называя это явление…, автор подчеркивает свое (положительное, отрицательное, ироническое и т.д.) отношение к нему.

Автор формирует (положительное, негативное) общественное мнение, воздействуя силой своих убеждений на читателей.

Автор дает прямые оценки явлениям и событиям:…

Автор обосновывает справедливость своих суждений, используя …

Для иллюстрации основного тезиса автор использует яркие примеры

Доводы, приведенные автором, убедительны

Оптимистический (пессимистический, ироничный, саркастичный и т.п. ) взгляд автора на поднятую проблему основан на…

Автор с сожалением говорит о том, что…

Автор страстно и открыто отстаивает свою точку зрения

V. Моя позиция.

1. Читательский опыт:

— художественная литература;

— историческая литература;

— научно-популярная литература.

Лучше начинать этот пункт плана со слов:

«Я полностью разделяю позицию автора…»

«Я согласен(сна) с позицией автора…»

Как аргументировать свою позицию?

Аргументация — это приведение доказательств, объяснений, примеров для обоснования какой-либо мысли перед слушателями (читателями) или собеседником.

Аргументы — это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: факты, примеры, утверждения, объяснения — словом, все, что может подтвердить тезис.

Тезисом в сочинении ЕГЭ является авторская позиция по рассматриваемой проблеме. Аргументы ученика должны подтвердить или опровергнуть мнение автора.

Существуют различные виды аргументов (логические, психологические, иллюстративные).

Логические аргументы — это доводы, апеллирующие к человеческому рассудку, к разуму. К ним относятся:

• научные аксиомы;

• положения законов и официальных документов;

• законы природы, выводы, подтвержденные экспериментально;

• заключения экспертов;

• цитаты из авторитетных источников;

• показания очевидцев;

• статистические данные;

• примеры из жизни или художественной литературы.

Психологические аргументы — это доводы, которые вызывают у адресата определенные чувства, эмоции и формируют определенное отношение к описываемому человеку, предмету, явлению. К ним относятся:

• эмоциональная убежденность пишущего;

• ссылки на авторитетные источники (цитаты, афоризмы, пословицы);

• примеры, вызывающие эмоциональный отклик адресата;

• указание на положительные или негативные последствия принятия тезиса автора;

• апелляция к общечеловеческим нравственным ценностям (сострадание, совесть, честь, долг и т.д.).

Иллюстративные аргументы. Важным элементом аргументации являются иллюстрации, т.е. примеры, поддерживающие аргумент.

При опровергающей аргументации возможны два варианта:

1) вы подбираете два аргумента, опровергающие истинность позиции автора, а в заключении формулируете контртезис (мысль, противоположную авторской);

2) формулируя собственную позицию по проблеме, пишущий выдвигает контртезис и доказывает его истинность двумя аргументами.

В этой части работы вы должны строго следовать правилам построения текста-рассуждения. Цель аргументации — убедить в чем-либо, укрепить или изменить мнение. Для этого используется логически стройная система доказательств.

Типичное (полное) рассуждение строится по схеме, в которой выделяются три части:

• тезис (положение, которое надо доказать);

• аргументация (доказательства, доводы);

• вывод (общий итог).

Однако следует помнить, что от вас требуется не просто сформулировать позицию автора, а показать его мнение по выделенной и прокомментированной вами проблеме.

Тезис — это главная мысль автора текста, которую необходимо обосновать, доказать или опровергнуть. Аргументы — это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: факты, примеры, утверждения, объяснения — словом, все, что может подтвердить тезис. От тезиса к аргументам можно поставить вопрос «Почему?», а аргументы отвечают: «Потому что…». Различают аргументы «за» (свой тезис) и аргументы «против» чужого тезиса. Таким образом, если вы согласны с позицией автора, то его и ваш тезис совпадают. Обратите внимание на то, что вы должны постараться не повторять доводы автора, использованные в тексте, а привести свои.

Типичная ошибка всех пишущих сочинение заключается в том, что если вы поддерживаете позицию автора, то нет смысла анализировать его аргументы. Такая работа не предусмотрена условием задания, а значит, не нужно тратить на нее драгоценного времени. Аргументы «за» должны быть:

• правдивыми, опираться на авторитетные источники;

• доступными, простыми, понятными;

• отражающими объективную реальность, соответствующими здравому смыслу.

Критерий 4 гласит: Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привел не менее 2 аргументов)

Используйте в сочинении вводные слова и предложения, отражающие вашу точку зрения: на мой взгляд, я убеждён, мне кажется, по моему мнению, несомненно, не вызывает сомнении; возможно, я, ошибаюсь, но позволю себе высказать собственноё видение проблемы и др.

Можно воспользоваться и такими выражениями:

NN открыл для меня новый взгляд на проблему…, помог мне по-новому взглянуть на….

Словно повторил мои мысли о…, выразил близкие мне чувства о… и т. д.

VIII. Вывод. Заключение.

1. Должно быть органично связано с текстом, с его проблематикой.

2. Должно завершить сочинение, ещё раз обратить внимание на самое главное.