Многое, что сегодня кажется само собой разумеющимся, не всегда таким было. Постепенное накопление знаний в какой бы то ни было области иногда являлось результатом специально спланированных, продуманных экспериментов, а иногда — просто случая или наблюдательности человека.

Как искали «млечный путь»? История открытия лимфатической системы

О наличии кровеносных сосудов у животных люди узнали давно. Несмотря на то, что впервые стройное и непротиворечивое объяснение системы кровообращения было сделано лишь в XVII веке, какое-то представление о ее роли появилось у человечества задолго до этого.

Уильям Гарвей против Клавдия Галена: как открывали систему кровообращения человека? Узнать здесь

Вместе с тем хватало и загадок. Древнегреческий врач Эразистрат, живший в III веке до н.э., подметил, что у коз, которых приносили в жертву, из каких-то сосудов течет не кровь, а белесая жидкость, напоминающая молоко.

Вначале эти белые сосуды называли «млечными путями». Крупнейший их них — так называемый грудной лимфатический проток. Примерно в середине XVI столетия итальянский анатом Бартоломео Евстахий впервые выделяет этот проток на трупе лошади. По-видимому, ученый и сам не осознал значения своего открытия, дав этой структуре название «белой грудной вены». Более мелкие лимфатические сосуды и капилляры прозрачны, поэтому в процессе обычного анатомического исследования увидеть их сложно.

Позднее другой исследователь, Гаспаре Азелли, устанавливает, что содержимое тогда еще непонятных науке сосудов формируется в кишечнике; лимфа накапливается в лимфатических узлах брыжейки и движется по сосудам в печень, т.е. представляет собой «белую кровь». Как и можно было ожидать, к этому открытию отнеслись с недоверием. Даже сам Гарвей уподоблял лимфатические сосуды венам.

С изобретением микроскопа ситуация в морфологических исследованиях разительным образом поменялась. В 40-х годах XVIII века немецкий анатом Иоганн Либеркюн обнаруживает начальные отделы лимфатического русла — капилляры — в ворсинках кишечника.

Что же известно об этой, когда-то загадочной части организма, сегодня?

Лимфатическая система в вопросах и ответах

Что такое лимфатическая система?

В процессе кровообращения артериальная кровь, проходя через ткани и органы, доставляет им кислород и питательные вещества. В свою очередь они “отдают” в кровь различные продукты обмена, которые уже в составе венозной крови уходят в сторону сердца.

Наряду с собственно кровеносными сосудами в различных частях тела (за некоторым исключением) обнаруживается так называемая лимфатическая система. Это часть сосудистой системы. Она состоит из лимфатических капилляров, мелких и крупных лимфатических сосудов, а также располагающихся по их ходу лимфатических узлов (лимфоузлов).

Лимфообразование: что это такое и как оно происходит?

Различные вещества, принесенные артериальной кровью, должны достичь своих “целей” — тканей и органов. Здесь, среди прочего, происходит фильтрация жидкости через стенку капилляров в межклеточное пространство и образование тканевой жидкости. Из нее клетки получают питательные вещества и сюда же выделяют продукты жизнедеятельности.

Далее тканевая жидкость попадает в лимфатические сосуды, узлы, обогащается лимфоцитами и превращается в лимфу. Также лимфой называют жидкость, циркулирующую в лимфатической системе.

Движется лимфа по лимфатическим сосудам в одном направлении — от периферии к центру. В этом ей помогают сокращения мышц, между которыми залегают лимфатические сосуды, а также имеющиеся в просвете сосудов клапаны.

Зачем нам лимфатические узлы? Что будет, если лимфатическая система даст сбой?

Воспалились миндалины? Попавшая в палец заноза вызвала нагноение? А какое отношение к этому имеют лимфатические узлы?

Как оказалось, самое непосредственное, и связано это с функциями лимфатической системы.

Когда в то или иное место в теле человека проникают болезнетворные микроорганизмы (бактерии, вирусы), через какое-то время они сами, части разрушенных ими клеток по лимфатическим сосудам попадают в лимфоузлы.

Здесь они обезвреживаются особыми клетками — макрофагами, захватывающими и “переваривающими” их.

Кроме того, в лимфоузлах образуются клетки иммунной системы — лимфоциты и плазматические клетки, синтезируются антитела.

Таким образом, лимфатические узлы — это своего рода “фильтр” на пути различных потенциально опасных микроорганизмов и веществ. Очищенная таким образом лимфа, двигаясь по всем более крупным лимфатическим сосудам, в конечном счете попадает в венозную систему, т.е. в кровь.

Легко представить, что при “поломке” фильтрующей, обезвреживающей функции лимфатической системы вся масса вредных веществ, патогенов будет напрямую попадать в кровь и уже беспрепятственно разноситься по всему организму.

Как почистить лимфатическую систему? Правда и вымыслы

Методы очистки лимфатической системы существуют. К ним, в частности, относятся лимфаферез, лимфосорбция.

При лимфаферезе из организма удаляется определенный объем лимфы с последующим восполнением потерянной жидкости.

Полученную лимфу также могут пропускать через специальные фильтры, которые задерживают токсические вещества, после чего возвращают ее обратно в организм путем внутривенного вливания. Также вводятся полезные и необходимые организму компоненты, “задержанные” фильтрами.

Эти методы используются, в частности, в токсикологии при повышенном содержании в организме токсических веществ — как образующихся при патологических процессах в нем самом, так и поступающих извне.

Важно:

для проведения такой очистки производится хирургическое вмешательство для доступа к грудному лимфатическому протоку, находящему в грудной полости, и введения в него катетера.

Метод используется только как вспомогательный в дополнении к другим методам удаления токсинов.

Имеющиеся в открытых информационных источниках методы очистки лимфатической системы народными средствами официальной медициной не комментируются.

Достаточно часто в рецептах для этой цели упоминается корень солодки. В частности, было показано, что солодку в принципе не рекомендуется использовать людям, имеющим повышенное артериальное давление.

По каким причинам повышается давление? Рассказывает врач-терапевт, кардиолог «Клиника Эксперт Воронеж» Калинина Ангелина Анатольевна

Что делать, если опухли лимфоузлы?

Здесь возможен только один ответ: сразу обращаться к врачу. Не следует терять время, размышляя о возможных “загрязнениях” лимфатической системы/узлов, способах их “очистки” и т.п.

Болезни лимфатической системы

Условно выделяют несколько групп заболеваний лимфосистемы.

Травмы. Как и другие органы и ткани, лимфатическая система может травмироваться при несчастных случаях, авариях, хирургических операциях и иных подобных ситуациях.

Пороки развития. Они включают недостаточное развитие лимфатических сосудов и узлов (гипоплазию), врожденное расширение лимфатических сосудов (лимфангиэктазию; также бывает и приобретенной), первичную облитерирующую лимфангиопатию, лимфангиоматоз и др.

Воспалительные заболевания. Сюда относятся лимфангиит (воспаление лимфатического сосуда), регионарный лимфаденит (воспаление лимфоузла/лимфоузлов).

Опухоли. Доброкачественные новообразования лимфатических сосудов называют лимфангиомами, а злокачественные — лимфангиосаркомами.

Опухоли лимфатических узлов обычно злокачественной природы. К ним относятся как новообразования, исходящие из ткани самого лимфатического узла, так и метастазы опухолей из других органов.

Какие симптомы должны стать поводом для обращения к врачу?

Общие: непривычная, нередко немотивированная общая слабость, недомогание; спонтанное снижение массы тела; ухудшение аппетита; повышение температуры тела, даже до небольших цифр; потливость.

Местные — со стороны лимфатических узлов: увеличение размеров; болезненность; уплотнение; уменьшение подвижности, “спаивание” их друг с другом; изменение кожи над “проблемным” лимфатическим узлом.

Имеет значение увеличение той или иной конечности в объеме, ее отек.

Обращаться к врачу следует при наличии даже одного проявления – например, при безболезненном увеличении лимфоузла.

Куда бежать?

Любые симптомы со стороны лимфатической системы требуют обязательной консультации медицинского специалиста. Какой же врач лечит болезни лимфатической системы?

Поскольку изначально неизвестно, какова причина изменений лимфоузлов у человека, целесообразно вначале обратиться к педиатру или терапевту (в зависимости от возраста пациента).

Записаться на прием к врачу-терапевту можно здесь

внимание: консультации доступны не во всех городах

Поскольку заболевания, при которых обнаруживаются проявления со стороны лимфоузлов, различны по своей природе, могут быть назначены дополнительные исследования, а также консультации смежных специалистов. Вас могут направить к инфекционисту, фтизиатру, онкологу, гематологу, хирургу.

Для уточнения диагноза могут использовать такие методы, как УЗИ, КТ, МРТ и др.; пункция, биопсия, а также удаление лимфатического узла для последующего микроскопического исследования; лимфография.

Возможно, вас заинтересуют:

Можно ли почистить печень?

Вегетарианство: за и против

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Петренко В.М.

1

1 Санкт-Петербург

Лимфатическая система – это сеть трубок лимфатического эндотелия, которые растут от тканевых каналов к венам главным образом вдоль артерий, в окружении и при участии соединительной ткани. Лимфа, текущая в полости лимфатического русла, является частью полифазной межклеточной среды, организованной как подвижная система: жидкости <—> квазитвердые тела. В отличие от самих клеток, фазовое функционирование «студня» между ними [гель <—> золь], особенно в соединительной ткани, резко замедляется (~ относительная стабилизация полифазного состояния внутренней среды организма), консервируется в цепи разных тканей. Лимфа является одним из видов жидкой соединительной ткани, оболочки лимфатического эндотелия происходят из рыхлой (квазитвердой) соединительной ткани, включая ее производные. Они переходят в окружающие ткани, в т.ч. в смежные отделы циркуляционной системы – тканевые каналы и кровеносные сосуды.

лимфатическая система

человек

тело

сегмент

соединительная ткань

1. Бородин Ю.И., Сапин М.Р., Этинген Л.Е. и др. Общая анатомия лимфатической системы. – Новосибирск: изд-во «Наука», 1990. – 243 с.

2. Булекбаева Л.Э. Сравнительная физиология лимфатической системы. – Алма-Ата: изд-во «Наука» Казахской ССР, 1985. – 168 с.

3. Жданов Д.А. Функциональная анатомия лимфатической системы. – Горький: изд-во Горьковск. мед. ин-та, 1940. – Вып. 9. – 375 с.

4. Карлсон Б. Основы эмбриологии по Пэттену / пер. с англ. яз. – М.: изд-во «Мир», 1983. – Т. 1. – 360 с.

5. Петренко В.М. Лимфатическая система. Анатомия и развитие. 4-е изд-е. – СПб: изд-во ДЕАН, 2010. – 112 с.

6. Петренко В.М. Функциональная анатомия лимфатической системы: современные представления и направления исследований // Междунар. журнал приклад. и фунд. исслед-й. – 2013. – № 12. – С. 94–97.

7. Петренко В.М. Устройство организма у человека и высших животных // Успехи соврем. естествозн-я. – 2014. – № 2. – С. 32–35.

8. Петренко В.М. Конституция лимфатической системы. – СПб: изд-во ДЕАН, 2014. – 60 с.

9. Петренко В.М. Квазисегментарное устройство тела человека // Междунар. журнал приклад. и фунд. исслед-й. – 2014. – № 8. – Ч. 1. – С. 59–62.

10. Петренко В.М. Механика сегментации тела у эмбриона человека // Междунар. журнал экспер. образ-я. – 2015. – № 2. – Ч. 1. – С. 21–24.

11. Петренко В.М. Лимфология как медико-биологическая наука: современные представления в России и история их формирования // Научное обозрение. Мед. науки. – 2016. – № 2. – С. 84–90.

12. Поликар А. Элементы физиологии клетки / пер. с франц.яз. – Л.: изд-во «Наука», Ленингр.отд-е, 1976. – 390 с.

13. Шмальгаузен И.И. Основы сравнительной анатомии позвоночных животных. – М.: гос.уч-пед.изд-во наркомпроса РСФСР, 1938. – 488 с.

14. William D., Willis Jr. / В кн.: Фундаментальная и клиническая физиология / Камкин А.Г., Каменский А.А. – М.: изд-во «Академия», 2004. – 1073 с.

Лимфатическая система (ЛСи) человека находится в центре внимания исследователей разных специальностей, поскольку играет важную роль в его жизнедеятельности. В литературе устоялось представление, что лимфатическое русло протягивается от тканевых каналов к венам. Однако до сих отсутствует единая точка зрения на место ЛСи в организме человека [6, 11]. В литературе общее устройство тела человека обычно представляется в виде иерархической вертикали: клетки (→ ткани) → органы (→ системы органов) → индивид, хотя и с разными вариациями [7]. Гораздо реже обсуждаются взаимоотношения органов разных систем в топографо-анатомическом аспекте, например – сегментарном [8].

Классическая сегментарная организация тела характерна для кольчатых червей [13]. У человека она не воспроизводится в полном объеме даже в эмбриогенезе. Тело человека имеет квазисегментарное устройство: дефинитивные корпоральные сегменты сращены в разной степени, особенно на периферии, их «осевой скелет» образуют ветви аорты, идущие в сопровождении вен, лимфатических сосудов и нервов [9]. В литературе проявлением сегментарного устройства тела человека представляется его топологическая организация. Она возникает в эмбриогенезе, когда каждый сомит получает ветвь от ближайшего сегмента нервной трубки [14]. Ход подобных рассуждений определяется классической схемой: осевой комплекс раннего эмбриона состоит из нервной трубки и хорды, осевая (парахордальная) мезодерма разделяется вдоль них на две цепи первичных сегментов тела [4]. Их производные входят в состав дефинитивной сомы (кожи, скелета и скелетной мускулатуры), в которой очертания производных многих сомитов, прежде всего дерматомов, искажаются в ходе развития. Причиной таких изменений служит неравномерный рост тела человека и его частей. Таким же образом можно объяснить и морфогенез нервных сплетений.

Однако в начале четвертой недели эмбриогенеза человека в состав осевого комплекса зародыша входит новый элемент – дорсальная аорта, которую сопровождают кардинальные вены. Их ветви, наряду с ветвями нервной трубки, направляются к сомитам, а затем – к их производным. Хорда регрессирует уже в эмбриогенезе. Дорсальная (нисходящая) аорта становится центральной осью дефинитивного, квазисегментарного устройства человека, причем фактически начиная уже с сомитов в эмбриогенезе: дорсальные ветви аорты участвуют в морфогенезе сомитов как (раз)делители их зачатков [9, 10].

Цель исследования: описать место ЛСи в квазисегментарном теле человека.

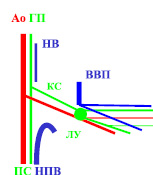

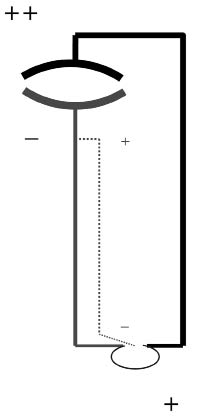

Рис. 1. Параартериальная организация дефинитивной лимфатической системы (схема): Ао – аорта; НПВ, НВ, ВВП – вены, нижняя полая, непарная и воротная печени; ГП – грудной проток; ПС, КС – поясничный и кишечный стволы; ЛУ – лимфатический узел

Параартериальная организация ЛСи

Грудной проток сопровождает грудную аорту всегда, хотя и по разному (рис. 1). Чаще непарный у человека, он вначале идет справа от грудной аорты, затем позади нее переходит на левую сторону, продолжает свой путь позади дуги аорты, около левой общей сонной артерии, к левому венозному углу шеи [1, 3, 5]. Cбоку от грудного протока лежит непарная (полунепарная) вена – сохранившийся в грудной полости остаток парной посткардинальной вены, главного венозного коллектора у раннего эмбриона. Нижняя полая вена отклоняется от брюшной аорты и поясничных стволов вентрально около диафрагмы, на уровне грудной аорты «исчезает» – впадает в сердце над диафрагмой. Левый поясничный ствол определяется около левого края и позади брюшной аорты, может подниматься до грудной аорты, правые поясничные стволы идут около правого края брюшной и, реже, грудной аорты. Другие лимфатические стволы, периферические лимфатические сосуды и узлы встречаются непостоянно, имеют индивидуально вариабельную топографию, чаще всего находятся около аорты и ее ветвей, их разветвлений, проникающих в органы. Лимфатические сосуды I порядка сопровождают магистральные артериолу и венулу, лимфатические посткапилляры – собирательные венулы и терминальные артериолы, в составе микроциркуляторного русла. Начиная с этого уровня организации встречаются аберрантные лимфатические сосуды, которые часто идут по кратчайшему пути к коллекторным для них лимфатическим сосудам и узлам, венам, на удалении от однопорядковых артерий и вен (внеорганные примеры – зоны вторичных сращений брюшины, кишечные стволы, шейная часть грудного протока).

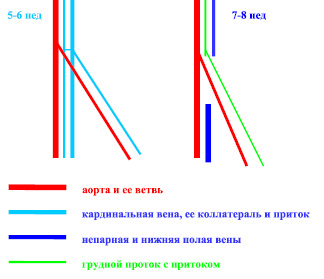

Рис. 2. Происхождение параартериальной организации эмбриональной лимфатической системы (упрощенная схема): первичные эмбриональные вены (кардинальная с коллатералью и притоком) преобразуются в дефинитивные вены (непарная и нижняя полая) и лимфатические пути

ЛСи имеет параартериальную организацию с момента закладки на 2 мес эмбриогенеза человека (рис. 2): яремные лимфатические мешки – около общих сонных артерий и прекардинальных / внутренних яремных вен → правый и левый грудные протоки – вдоль грудной аорты, около ее дуги, плечеголовного ствола и левой общей сонной артерии → непарная, поперечная цистерна двух грудных протоков – позади аорты, поясничных ножек диафрагмы → забрюшинный лимфатический мешок – вокруг левых почечных артерии и вены, почечных отрезков брюшной аорты и нижней полой вены → поясничные стволы – около аорты (левый латероаортальный, ретроаортальный и ретрокавальный) → подвздошные лимфатические мешки – около соименных артерий и вен → субаортальный лимфатический мешок. Эмбриональные кишечные стволы идут к забрюшинному лимфатическому мешку около чревного ствола, верхней и нижней брыжеечных артерий, первичные яремные и подключичные стволы – к яремным лимфатическим мешкам около общих сонных и подключичных артерий. В просвет лимфатических мешков и сосудов инвагинируют артерии. Они разделяют лимфатические мешки, часть грудных протоков, поясничных и кишечных стволов, других первичных экстраорганных лимфатических сосудов на закладки лимфоузлов и вторичные лимфатические сосуды. В результате ЛСи приобретает дефинитивные черты строения и топографии у плодов. Основные группы лимфоузлов находятся около аорты и ее ветвей, в т.ч. проходящих около крупных вен и нервных стволов, на которые исследователи обращают внимание в первую очередь при описании топографии лимфоузлов: подвздошные и субаортальные лимфоузлы (на месте одноименных лимфатических мешков); поясничные лимфоузлы – левые латероаортальные, ретроаортальные, предаортальные, промежуточные, ретрокавальные и латерокавальные (на месте забрюшинного лимфатического мешка, части эмбриональных поясничных стволов, их анастомозов и коллатералей); околопозвоночные и межреберные лимфоузлы (на месте части грудных протоков, их притоков и коллатералей); яремные и подключичные лимфоузлы (на месте одноименных лимфатических мешков и части первичных лимфатических сосудов). Правый и левый грудные протоки сопровождают грудную аорту эмбриона, их краниальные отрезки (выше дуги аорты, в области яремных лимфатических мешков) – так или иначе общие сонные артерии, краниальное продолжение дорсальной аорты. У плодов первичные (основные, параартериальные или сателлитные) лимфатические пути дополняются, местами замещаются вторичными, коллатеральными и аберрантными лимфатическими путями, включая сплетения лимфатических сосудов и узлов. Их морфогенез коррелирует с ростом и гистогенезом органов, в т.ч. разных мышц, причем интенсивными, что предполагает такие же лимфопродукцию и давление на лимфатические сосуды и узлы. Особенно заметны изменения ЛСи в брюшной полости человека в связи обширными вторичными сращениями брюшины. В результате значительно расширяется забрюшинное пространство поясничной области, где формируются корни грудного протока – поясничные стволы и связанные с ними, часто замещающие их в разной степени лимфоузлы. Еще большим преобразованиям, даже полной редукции подвергаются кишечные стволы, их расчленяют закладки висцеральных и, отчасти, поясничных лимфоузлов [5, 6].

Двухуровневая сегментация ЛСи

ЛСи – это специализированная часть дренажного отдела сердечно-сосудистой системы, коллатеральная к венам, ее корни не имеют прямых связей с сетью кровеносных капилляров, поэтому лимфоток происходит под низким и очень изменчивым давлением. К дефициту собственной энергии колебательного лимфотока ЛСи адаптируется путем двухуровневого разделения на сегменты: 1) генеральные (общие для лимфатического и кровеносного русла) и 2) специальные (межклапанные – собственные для лимфатического русла). Тело человека разделяется на части (регионы), а в их составе – на периартериальные, сосудисто-нервные сегменты. Сегментация ЛСи определяется именно на этих двух уровнях индивидуальной организации: 1) генеральная (общая, системная) – топическая / топографо-анатомическая; 2) специальная (собственная, локальная) – функциональная (микроанатомическая или гистологическая). На каждом субуровне своей генеральной сегментации, происходящей адекватно ветвлению ветвей аорты, лимфатическое русло подразделяется на собственные сегменты. Они «вставлены» в генеральные сегменты ЛСи (и всей сердечно-сосудистой системы) и в корпоральные (сосудисто-нервные) сегменты индивида посредством рыхлой соединительной ткани надсегментарного аппарата лимфатического русла – адвентиции каждого его звена (при наличии наружной оболочки) и периадвентиции. Меняющаяся конструкция сегментов ЛСи на протяжении лимфатического русла, на каждом субуровне ее генеральной организации детерминирует адекватную регуляцию лимфотока: 1) генеральные сегменты как часть корпоральных сегментов индивида – системная регуляция лимфотока (иннервация и кровоснабжение стенок и окружения, наружной манжетки лимфатического русла, движения которой, в т.ч. тканевых каналов, связующих корни лимфатического русла с кровеносными капиллярами, составляют экстравазальные факторы лимфотока, начиная с лимфообразования); 2) специальные сегменты – локальная регуляция лимфотока на основе движений стенок безмышечных, мышечных и лимфоидных межклапанных сегментов русла, в т.ч. межклеточных контактов эндотелия / квазиклапанов, клапанов и мышечных манжеток лимфангионов, включая капсулы лимфатических узлов (вазальные факторы лимфотока).

Интеграция сегментов ЛСи

ЛСи является частью сердечно-сосудистой системы, которая, в свою очередь, служит частью тела целостного организма человека. Собственные (межклапанные) сегменты ЛСи объединяются с другими компонентами ее генеральных сегментов (сегментов сердечно-сосудистой системы) и соответствующих корпоральных или сосудисто-нервных сегментов тела индивида в целом посредством рыхлой соединительной ткани. Последняя местами может трансформироваться в лимфоидную ткань, в частности, лимфоузлов. Межклапанные сегменты в лимфатических сосудах и узлах окружены общим футляром непрерывной адвентиции, она же продолжается в периадвентицию – в соединительнотканные связи с окружающими сосудами, нервами и органами. Лимфа и кровь, как разновидности жидкой соединительной ткани в полостях сосудов, объединяют тканевые жидкости всех органов в их тканевых каналах в единую циркуляционную систему организма (гуморальная связь).

В стенках лимфатического русла можно выделить собственный, сегментарный аппарат (межклапанные сегменты) и надсегментарный аппарат двухсторонних связей русла с его тканями. К первому аппарату относятся внутренние слои стенок лимфатического русла: в лимфатических капиллярах и посткапиллярах – эндотелий, в лимфатических сосудах и узлах – интима (в т.ч. лимфоидная ткань в лимфоузлах) и медия. В состав надсегментарного аппарата русла могут входить мышечные слои, адвентициальный и субадвентициальный (наружной и средней оболочек). Их продольные / косопродольные пучки гладких миоцитов без перерыва и значительного отклонения проходят над клапанами и соединяют мышечные манжетки соседних лимфангионов в единую мышечную полосу – вероятная структурная основа совместных сокращений соседних лимфангинов. В поверхностные слои адвентиции лимфатического русла вплетаются соединительнотканные волокна периадвентиции, которая объединяет его стенки с окружающими тканями и органами – своего рода механические приводы наружной манжетки русла как экстралимфатического (тканевого) насоса.

Лимфоток как часть полифазной соединительной ткани

В основе жизнедеятельности человека лежит циркуляция жидкостей разного состава [5] – их фильтрация из кровеносных капилляров, продукция клетками, движение в интерстиции и сосудах. Циркуляцию организуют белки и их комплексы, образующие скелет внутри- и межклеточных пространств, бесклеточные стенки тканевых (предлимфатических) каналов дососудистой (межклеточной) циркуляции, и сами возникающие из циркулирующих клеточных продуцентов. Эндотелий сосудов (каналов межорганной циркуляции) – это клеточный барьер между тканевой жидкостью и кровью и одновременно регулятор их взаимопереходов. По мере увеличения объема крови и его бокового давления на сосудистую стенку эндотелий уплотняется и утолщается. Рыхлая соединительная ткань вокруг него также постепенно уплотняется и входит в состав сосудистой стенки, дифференцируется на ее разножесткие слои (с разными толщиной и плотностью). Сети соединительнотканных волокон пронизывают все тело животного, разделяя внутреннее пространство между его пограничными тканями на полиморфные компартменты. Тканевые щели в петлях этих сетей заполнены белково-углеводными комплексами, в т.ч. связывающими воду – изменчивый интерстиций, который обычно рассматривается как двухфазная система с гетерогенным распределением участков [1, 3]. Динамическое равновесие [гель ↔ золь] в студнеобразном аморфном веществе соединительной ткани регулируется разными факторами, производными физиологической активности тканей, (подобно гиалоплазме клеток – [12]). Таким образом изменяются степень натяжения соединительнотканных волокон, тургор перивазальных тканей, давление сокращающихся мышц (наружная манжетка тканевого насоса) и возникает «избыток» тканевой жидкости. Она «стекает» с протеогликанов и «продавливает» межэндотелиальные контакты в стенках лимфатических капилляров, где отсутствует базальная мембрана, фильтруется в их просвет с образованием лимфы: лимфообразование, первичная сила движения лимфы, является производным столба тканевой жидкости, поршня тканевого насоса в корнях лимфатического русла – «периферическое сердце».

Заключение

ЛСи входит в состав сердечно-сосудистой системы человека (и также большинства [13], если не всех [2] позвоночных животных) в виде коллатералей венозного русла. ЛСи – это сеть трубок лимфатического эндотелия, которые растут от тканевых каналов к венам главным образом вдоль артерий, особенно между органами, в окружении и при прямом участии, в т.ч. в составе стенок лимфатического русла, постоянно движущейся (функционирующей), полифазной (функционально и структурно дифференцирующейся) соединительной ткани. Протекающая в полости лимфатического русла лимфа является одной из частей полифазной межклеточной среды индивида, организованной как подвижная система типа: жидкости ↔ квазитвердые тела. В отличие от клеток, фазовое функционирование межклеточного «студня» [гель ↔ золь], особенно в соединительной ткани, замедляется (~ относительная стабилизация полифазного состояния внутренней среды организма), консервируется в цепи разных тканей. Лимфа является одним из видов жидкой соединительной ткани, оболочки лимфатического эндотелия – рыхлой (квазитвердой) соединительной ткани, включая ее производные. Они переходят в окружающие ткани, в смежные отделы циркуляционной системы – тканевые каналы и кровеносные сосуды. В отличие от последних, плотность лимфы (по сравнению с красной кровью [1]) и стенок лимфатических сосудов ниже, чем можно объяснить большую лабильность лимфотока и проницаемость стенок лимфатического русла.

Библиографическая ссылка

Петренко В.М. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ МЕСТО В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 4-5.

– С. 917-921;

URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9103 (дата обращения: 11.03.2023).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Лимфатическая система

Лимфатическая система – важная часть сердечно-сосудистой системы человека и дополняет её.

В отличие от кровеносной системы, лимфатическая система не имеет своего насоса и открыта. Лимфа, циркулирующая в ней, движется медленно и под небольшим давлением. Лимфа – жидкость, постоянно образующаяся путём дренажа межклеточной жидкости в лимфатические капилляры.

В структуру лимфатической системы входят:

• лимфатические капилляры

• лимфатические сосуды

• лимфатические узлы

• лимфатические стволы и протоки

Из капилляров лимфа поступает в лимфатические сосуды, а затем в протоки и стволы: слева в грудной проток (самый большой проток), левый яремный и левый подключичный стволы; справа в правый лимфатический проток, правый яремный и правый подключичный стволы. Протоки и стволы впадают в крупные вены шеи, а затем в верхнюю полую вену. Таким путем лимфа переносится из межтканевых пространств обратно в кровь.

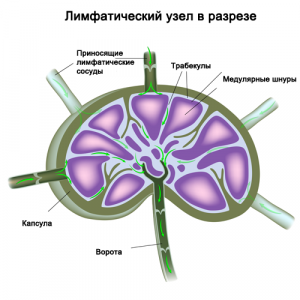

Лимфатические сосуды проходят через лимфатические узлы. Они объединены в несколько групп и располагаются по ходу сосудов. Множество приносящих сосудов несут лимфу в узел, а вытекает она оттуда только по одному или двум выносящим сосудам. Лимфатические узлы представляют собой небольшие образования округлой, овальной, бобовидной, реже лентовидной формы до 2 см длиной. Здесь лимфа отфильтровывается, инородные включения отделяются и уничтожаются, и здесь же вырабатываются лимфоциты для борьбы с инфекцией. Лимфатические узлы, выполняющие барьерную и иммунную роль.

Основные функции лимфатической системы:

• Транспортная функция – проведение лимфы, продуктов обмена от тканей в венозное русло.

• Дренажная функция – возвращение белков, воды, солей, токсинов и метаболитов из тканей в кровь. Выведение жидкости, гноя, выпота из раны, полостей. Стабильность работы „капиллярного лимфатического насоса”

• Лимфоцитопоэз, кроветворная функция – образование, созревания, дифференцировка лимфоцитов, участвующих в иммунных реакциях.

• Иммунная, защитная функции – формирование иммунной защиты организма, обезвреживание, попадающих в организм инородных частиц, бактерий, вирусов, грибов, простейших. фильтрация от примесей, опухолевых частиц и клеток.

Любой сбой или закупорка лимфатических сосудов или узлов влечет за собой опухоль или отек тканей, возникают лимфадениты, рожистые воспаления, лимфостаз. Специалисты не без оснований полагают, что лимфа могла бы рассказать о том, о чем кровь «умалчивает», потому что многие продукты жизнедеятельности клеток сначала поступают в лимфу, а затем уже в кровь.

Если в борьбе со многими болезнями нам могут помочь большинство врачей, то диагностировать и лечить нарушения в лимфатической системе могут только отдельные врачи – лимфологи.

По статистике самих медиков, в СНГ – есть только единицы лимфологов – специалистов по лимфатической системе.

Лимфологи говорят: Ваше здоровье – это чистота вашей лимфатической системы!

Будьте здоровы и счастливы!

Кровь человека движется в двух направления — от сердца и к сердцу. Но лимфе не нужно «двустороннее движение», у нее нет задачи двигаться в обоих направлениях. Цель лимфотока одна — принести очищенную от бактерий, вирусов и собственных погибших клеток лимфу в сердце. Поэтому лимфа движется только от клеток в направлении сердца, как и венозная кровь.

Как образуется лимфа?

Рождение лимфы идет в межклеточных пространствах. В них достаточно много накапливается тканевой жидкости, которая и становится основой лимфы. В биологии даже говорят, что лимфа — это тканевая жидкость. Но есть важное отличие — лимфа не «болтается» между клетками, как жидкость ткани.

Лимфатический капилляр, словно пылесос, засасывает тканевую жидкость в себя, после чего она становится лимфой и начинает двигаться по конкретным сосудам. Лимфатические капилляры по строению аналогичны кровеносным — они имеют только однослойный эпителий в стенках. Капилляры лимфы переходят в лимфатические сосуды, имеющие клапаны и состоящие из четырех видов тканей. Внутри сосуда находится эпителий, далее — слои эластичных волокон и гладких мышц, а на самой периферии — соединительная ткань, рыхлая и волокнистая.

Куда впадает лимфа?

Лимфатические сосуды соединяются в лимфатические стволы, которые образуют грудной проток и правый лимфатический проток. Из них лимфа впадает в вены в области шеи. Организм словно бы всегда хочет держать под контролем химизм тканевой жидкости, защищать ее от чужеродных агентов, от паразитов. Вода тканевой жидкости, ее вещества, не могут быть не связаны с кровью. И сама кровь в большом количестве приносит вещества в тканевую жидкость.

Как же идет обратная связь тканевой жидкости с кровью? Через лимфу. Лимфа очень быстрая, в ней мало белков, поэтому она имеет низкую вязкость. Она может стремительно доставить бактерии в лимфоузлы для обезвреживания. Добавим, что организму очень «выгодно» всасывать жиры в лимфу. Так кровь страхуется от чрезмерного отложения жиров в кровеносных сосудах.

Какое значение имеют клетки лимфы?

В лимфе рождаются лимфоциты — одни из важнейших лейкоцитов, помогающих нам пережить многочисленные болезни. Вы болели в детстве ветрянкой? Поздравляю вас! Благодаря клеткам лимфы вы, скорее всего, уже не заболеете ею второй раз. Лимфоциты ведут очень специфическую жизнь в нашем теле. Прежде всего, надо понимать, что они образуются в красном костном мозге (B-лимфоциты) и в тимусе (T-лимфоциты).

B-лимфоциты являются основой нашего гуморального иммунитета. Этот вид иммунитета, в отличие от клеточного, довольно молодой. В ЕГЭ по биологии задают вопросы не только о «возрасте» гуморальной регуляции по сравнению с нервной, но и о том, является ли гуморальный иммунитет более древней формой иммунитета. Нет, клеточный иммунитет древнее.

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

Петренко В.М.

Лимфатическая система на всех уровнях своей организации и этапах своего развития в эволюции и онтогенезе представляет собой специализированный дренажный отдел сердечно-сосудистой системы, коллатеральный к венам.

лимфатическая система

Введение

В XVII веке O. Rudbeck и T. Bartolin предложили рассматривать лимфатические сосуды и узлы (ЛС, ЛУ) как лимфатическую систему. И вот ее не стало: на гребне повышенного интереса к иммунитету в Международной анатомической терминологии (Нью-Йорк, 1998) выделяется новая система — лимфоидная, а термин «лимфатическая система» исключается. В раздел «Сердечно-сосудистая система» вводят подраздел «Лимфатические протоки и стволы», в котором ЛУ упоминаются, но подробно описываются в разделе «Лимфоидная система». В литературе нет определения лимфоидной системы, а роль ЛС низводится до уровня придатка ЛУ — поставщиков периферической лимфы для очистки [1, 2]. В последнее время делаются попытки реанимировать лимфатическую систему, в ее состав вводят тимус, селезенку, миндалины, лимфоидные бляшки и узелки на основании их якобы морфологической, онтогенетической и функциональной взаимосвязи [3]. Но еще Г.М. Иосифов [4] писал, что, кроме ЛУ, из лимфоидной ткани состоят и другие органы, сходные по значению с ЛУ, но отношение этих органов к лимфатическим стволам менее интимное — они не стоят на пути крупных ЛС. Анализ собственных [5-7] и противоречивых литературных данных подтолкнул меня к написанию статьи.

Определение. Лимфатическая система с момента закладки является частью сердечно-сосудистой системы и осуществляет дополнительный (медленный, безнапорный) дренаж органов, коллатеральный к венам.

Общее строение и топография. Лимфатические капилляры (ЛК), корни лимфатического русла, имеют тонкие эндотелиальные стенки и не связаны с кровеносным руслом. ЛК переходят в лимфатические посткапилляры (ЛПК), в их стенках появляются прерывистая базальная мембрана эндотелия, тонкий слой соединительной ткани под ним и первые клапаны. Уже в органах ЛПК переходят в ЛС с гладкими миоцитами в среднем слое. Из органов выходят ЛС, стенки которых состоят из трех оболочек, средняя из них — мышечная. В конечном счете самые крупные лимфатические коллекторы (стволы и протоки) впадают в вены шеи человека и млекопитающих животных. Их экстраорганное лимфатическое русло отличается важной конструктивной особенностью: ЛУ входят в его состав и вместе с ЛС участвуют в организации лимфооттока из органов. Кроме транспорта, ЛУ осуществляют очистку лимфы от чужеродного материала: вещество ЛУ опутано лимфатическими синусами с истонченной и разрыхленной эндотелиальной выстилкой, что облегчает миграцию клеток и крупнодисперсных частиц из полости синусов в вещество ЛУ. ЛУ могут быть представлены как видоизмененные экстраорганные ЛС с сильно разветвленной полостью. В стенках многокамерной полости ЛУ находится лимфоидная ткань: она пронизана густой сетью кровеносных микрососудов и окружена синусами (корковыми — лимфоидные узелки, паракортикальными — Т-домены, мозговыми — мозговые тяжи). ЛУ функционирует как противоточная система: из афферентных ЛС в синусы и вещество ЛУ поступает периферическая лимфа с антигенами; навстречу ей, из кровеносных микрососудов, прежде всего — из посткапиллярных венул с высокими эндотелиоцитами, движутся макрофаги и лимфоциты. У плодов они насыщают рыхлую межсосудистую соединительную ткань закладки ЛУ с образованием лимфоидной паренхимы ЛУ. Такие тесные микроанатомотопографические взаимоотношения ЛС и кровеносных сосудов (функциональный анастомоз) создают условия для функционирования ЛУ как двухстороннего гемолимфатического насоса: примерно одна треть или более периферической лимфы переходит в кровеносное русло, возможен и обратный процесс перехода части кровяной плазмы в синусы ЛУ. Лимфоидные муфты кровеносных микрососудов подобным образом контактируют также с корнями лимфатического русла (лимфоидные узелки и бляшки).

Функциональная морфология

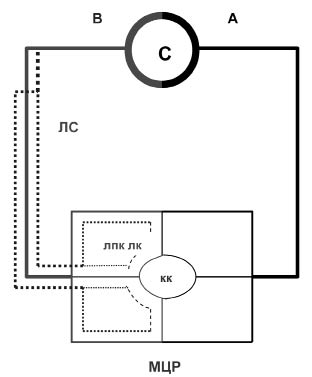

1. Лимфатическое русло на протяжении можно представить как ветвящуюся цепь звеньев с постепенно усложняющейся конструкцией стенки: ЛК (эндотелий без базальной мембраны) → ЛПК (клапаны) → ЛС (гладкие миоциты) → ЛУ (лимфоидная ткань).

2. ЛС всех типов можно условно разделить на сателлитные (сопровождающие кровеносные сосуды) и аберрантные (отклоняющиеся от пучков с ними или от вен). Такая дифференциация ЛС прослеживается на всех уровнях структурной организации сердечно-сосудистой системы, включая микроциркуляторный.

2а. Иначе говоря, ЛС являются лимфатическими коллатераллями вен на всех уровнях структурной организации сердечно-сосудистой системы (рис. 1, 2).

Рис 1. Упрощенная схема структурной организации сердечно-сосудистой системы:

С — сердце; А — артерии; В — вены; кк — кровеносные капилляры; лк — лимфатические капилляры (пунктирные линии); лпк — лимфатические посткапилляры, ЛС — лимфатические

сосуды (точечные линии); МЦР — микроциркуляторное русло (микрорайон)

Рис. 2. Схема структурно-функциональной организации сердечно-сосудистой системы: черные линии — артериальный отдел; серые линии — венозный отдел; серое кольцо —

микроциркуляторный отдел; точечные

линии — лимфатический отдел;

(+/-) — градиенты кровяного / лимфатического давлений

3. ЛУ «связывают» ЛС и кровеносные сосуды в функциональные анастомозы — лимфатические органы в составе экстраорганного сосудистого русла.

4. Лимфатическое русло на всем его протяжении, начиная с ЛПК, имеет сегментарное строение: клапаны, постоянные и ключевые структуры ЛС, разделяют их на межклапанные сегменты. В условиях дефицита собственной энергии лимфотока межклапанные сегменты с разным строением организуют парциальное продвижение лимфы от органов к венам. Нервные структуры и гуморальные факторы корригируют движения лимфатического русла и его сегментов адекватно состоянию дренируемого органа и организма в целом.

5. Клапаны разделяют ЛС мышечного типа на лимфангионы (межклапанные сегменты с гладкими миоцитами в стенках). В состав стенки лимфангиона входят интима и средняя оболочка (циркулярный мышечный слой) ЛС, париетальный сектор входного и аксиальный сектор выходного клапанов. Мышечная сеть средней оболочки мышечной манжетки (бесклапанная часть) лимфангиона продолжается в клапаны, «подвешивая» их к манжетке, и вместе с непостоянным продольным слоем миоцитов интимы формирует их мышцы. (Косо)продольные пучки миоцитов из мышечной манжетки дистального лимфангиона входят в валики пограничного клапана, из его комиссур выходят комиссуральные мышечные пучки и продолжаются в мышечную манжетку проксимального лимфангиона — это трансклапанная (сегментарная) мышечная система ЛС. В ее состав входят и пучки миоцитов, прободающие клапанный валик (пристеночное утолщение клапана, где сгущаются миоциты, переплетаются их продольные интимальные пучки и циркулярные пучки из медии). Межклапанные сегменты ЛС окружены наружной оболочкой и непостоянным, субадвентициальным продольным слоем миоцитов средней оболочки. Вместе они составляют надсегментарный аппарат — общий «футляр» межклапанных сегментов ЛС. Косопродольные миоциты могут находится в глубоком слое наружной оболочки ЛС. Такие мышечные пучки проходят над пограничными клапанами без перерыва и напрямую соединяют мышечные манжетки 2-4 соседних лимфангионов — структурная основа их совместного сокращения. Это характерно для крупных ЛС, особенно конечностей и грудного протока. Клапаны являются частью непрерывной стенки ЛС: ее внутренние мышечные слои не прерываются в основании клапанов, а отклоняются и входят в их состав. Такое отклонение снижает эффективность их работы (A = Fs cos α) по продольному продвижению (s) лимфы вплоть до нуля при закрытии клапанов, когда угол (α) между векторами мышечной тяги (F) и лимфотока выпрямляется. Закрытые клапаны разделяют полость ЛС на автономные отсеки (компартменты), что ограничивает обратный и сдерживает прямой лимфоток, делает его толчкообразным, основной формой двигательной активности ЛС — ритмичные, раздельные сокращения соседних лимфангионов. Клапаны ЛС, включая их створки, содержат гладкие миоциты, а поэтому способны к активным движениям, включая рост напряжения под давлением.

6. Активная форма лимфотока не является единственной или главной. Она базируется на пассивном лимфотоке, исключительном в ЛПК. ЛПК отводят лимфу из ЛК, от которых отличаются наличием клапанов. ЛПК состоит из межклапанных сегментов, но без миоцитов в их стенках, а потому может участвовать в организации только пассивного лимфоотока из органов.

7. ЛК имеют квазисегментарное строение: их подвижные межэндотелиальные контакты как входные, интрамуральные клапаны корневых сегментов лимфатического русла регулируют ток тканевой жидкости из интерстиция в ЛК, препятствуют обратному току лимфы в тканевые каналы. Последние не имеют клеточной стенки, ограничены соединительнотканными волокнами, заполнены углеводно-белковыми комплексами (протеогликаны и др.), которые связывают жидкость. Избыточная тканевая жидкость «стекает» с аморфного вещества соединительной ткани или «выдавливается» из него в микрососуды.

8. Движения межклапанных сегментов лимфатического русла определяются окружающими тканями, функциональной активностью дренируемых органов (тканевой насос):

1) избыточная тканевая жидкость, не попавшая в корни венозного русла, фильтруется в просвет ЛК и ЛПК — это лимфообразование, первичная лимфодвижущая сила (давление тканевой жидкости как поршень тканевого насоса);

2) механическое давление тканей на стенки тканевых каналов, ЛК, ЛПК и ЛС (подобно наружной манжетке тканевого насоса);

3) при дефиците энергии указанных экстравазальных факторов возникает обратный лимфоток, который закрывает клапаны, в полости межклапанного сегмента скапливается лимфа, расширяет его и растягивает его стенки, что в ЛС приводит к деформации и деполяризации мембран гладких миоцитов — так запускается механизм сократительной активности ЛС (и трансформации фибробластов в миоциты?), причем обычно начиная с очень тонких стенок клапанных синусов, которые резко расширяются в виде луковицы.

9. Мышечная сеть капсулы ЛУ (мышечная манжетка нодального лимфангиона) посредством мышечных пучков прямо связана с пограничными клапанами и мышечными манжетками лимфангионов сопряженных ЛС. Таким образом, ЛУ как лимфоидные лимфангионы не прерывают лимфатическое русло, разделяя его на афферентные и эфферентные ЛС, а усложняют его конструкцию путем включения в его состав комплекса чудесной сети (синусов) и лимфоидной ткани. Стенки и полости афферентных ЛС непосредственно продолжаются в капсулу и краевой синус ЛУ, а они — в стенки и полости его эфферентных ЛС. Лимфоидная ткань находится в ответвлениях капсулы ЛУ, местами срастается с капсулой. ЛУ как часть непрерывных лимфатических путей сочетают признаки строения ЛС (капсула и краевой синус) и ЛК (промежуточные синусы). Поэтому ЛУ регулируют и скорость тока, и состав лимфы.

10. Лимфатическая и кровеносная системы имеют двоякие связи:

1) непрямые (функциональные) анастомозы — через тканевые каналы (ЛК, ЛПК, синусы ЛУ);

2) прямые сосудистые анастомозы — лимфовенозные соединения (шеи).

Функции:

1) отведение из органов избыточной тканевой жидкости в виде лимфы в ЛУ и вены шеи;

2) разгружение корней венозного русла (образование лимфы в ЛК и ЛПК) и экстраорганных вен (в синусы ЛУ);

3) фильтрация периферической лимфы (в ЛУ), участие в иммунологических процессах.

Происхождение и развитие

С момента закладки и в филогенезе, и в онтогенезе позвоночных [5, 6] лимфатическая система является неотъемлимой частью сердечно-сосудистой системы и возникает путем выключения из кровотока части коллатералей первичного венозного русла (отделение от магистрали по градиенту кровяного давления). Затем образуются ЛУ на основе первичных ЛС и при участии кровеносных сосудов. ЛУ не прерывают, а деформируют ЛС с последующей трансформацией матричного ЛС в сеть синусов в процессе роста лимфоидной муфты кровеносных сосудов. «Намывание» лимфоцитов с образованием паренхимы связано с торможением прямого (через первичный синус) и нарастанием трансфузионного лимфотока (через межсосудистую соединительную ткань закладки ЛУ). Преобразования (самодифференциация) сердечно-сосудистой системы зародыша обусловлены интенсивным ростом органов и гистогенезом, сопровождающихся усиленной продукцией тканевой жидкости с увеличением нагрузки на дренажные сосуды, их расширением, «размножением», образованием лимфатических коллатералей.

Заключение

Лимфатическая система на всех уровнях своей организации и этапах своей эволюции и онтогенеза представляет собой специализированный дренажный отдел сердечно-сосудистой системы, коллатеральный к венам. Лимфатическое русло непрерывно на всем протяжении, но часто подвергается локальным деформациям, в том числе клапанами (разделение на межклапанные сегменты разной конструкции), кровеносными сосудами и лимфоидной тканью (ЛУ как лимфоидный лимфангион с сетью лимфатических синусов, лимфоидные узелки и бляшки в сетях ЛК и ЛПК). Такие деформации лимфатических путей возникают в процессе органогенеза и способствуют организации лимфооттока из органов, в том числе под иммунным контролем.

Список литературы

- Сапин М.Р. Лимфопроводящие пути и их место в иммунной системе // Морфология. — 1998. — Т. 113, № 3. — С. 109.

- Сапин М.Р., Этинген Л.Е. Иммунная система человека. — М.: Медицина, 1996.- 406 с.

- Коненков В.И., Прокофьев В.Ф., Шевченко А.В., Зонова Е.В. Клеточная сосудистая и экстрацеллюлярная составляющие лимфатической системы // Бюллетень СО РАМН. — 2008. — № 5 (133). — С. 7-13.

- Иосифов Г.М. Лимфатическая система человека с описанием аденоидов и органов движения лимфы. — Томск: Изв-я Томск.ун-та, 1914. — 100 с.

- Петренко В.М. Развитие лимфатической системы в пренатальном онтогенезе человека. — СПб: Изд-во СПбГМА, 1998.- 364 с.

- Петренко В.М. Эволюция и онтогенез лимфатической системы. Второе издание. — СПб: Изд-во ДЕАН, 2003.- 336 с.

- Петренко В.М. Функциональная морфология лимфатических сосудов. — 2-е изд. — СПб: изд-во ДЕАН, 2008.- 400 с.

Библиографическая ссылка

Петренко В.М. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ // Успехи современного естествознания. – 2011. – № 3.

– С. 23-27;

URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=15953 (дата обращения: 11.03.2023).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)