1.1. Кому, с Вашей точки зрения, сложнее сделать нравственный выбор: Пугачёву или Гринёву?

1.2. Какую роль в приведённом фрагменте играет приём контраста?

Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачёв смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной весёлостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

— Что, ваше благородие? — сказал он мне. — Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе верёвку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось… А покачался бы на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват, — продолжал он, — но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принуждён я был скрываться от своих недругов. То ли ещё увидишь! Так ли ещё тебя пожалую, когда получу своё государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне, так забавны, что я не мог не усмехнуться.

— Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачёв мрачно ждал моего ответа. Наконец (и ещё ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачёву: «Слушай, скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышлёный: ты сам увидел бы, что я лукавствую».

— Кто же я таков, по твоему разумению?

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачёв взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Пётр Фёдорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы, и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет, — отвечал я с твёрдостию. — Я природный дворянин; я присягал

государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачёв задумался. «А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли, по крайней мере, против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя – пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник, сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — Бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачёва. «Так и быть, — сказал он, ударя меня по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрёма клонит».

(А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»)

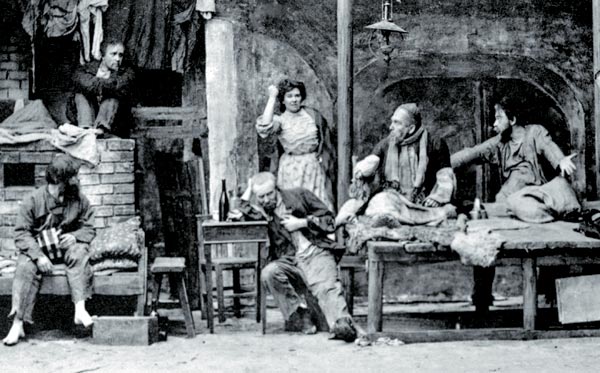

Художественные особенности. Движущей силой действия в драме Горького является борьба идей, и, соответственно, весь спектр использованных автором художественных приемов подчеркивает это. Как сюжет пьесы, так и ее композиция также работает на главную линию драмы. В пьесе нет яркой движущейся сюжетной линии.

Герои пьесы разобщены, сосредоточены по разным углам сцены. Пьеса “На дне”; представляет собой цикл маленьких драм, в которых традиционные кульминационные моменты происходят за сценой (смерть Костылева, издевательства Василисы

над Наташей, самоубийство Актера). Автор сознательно уводит эти события из поля зрения зрителя, подчеркивая тем самым, что главное в пьесе – это разговоры. Драма Горького начинается с появления содержателя ночлежки Костылева.

Из разговора ночлежников выясняется, что он ищет свою жену Василису, которая увлечена Пеплом. С появлением Луки происходит завязка действия (конец первого акта). В четверном действии наступает развязка.

Монолог Сатина: “Что такое правда? Человек – вот правда!”; является наивысшей точкой накала действия,

кульминацией драмы. Исследователями творчества Горького отмечена еще одна особенность: драматург использует так называемые “рифмующиеся”; эпизоды. Зеркально повторяются два диалога Насти и Барона.

В начале пьесы девушка защищается от насмешек Барона. После ухода Луки герои как бы меняются ролями: все рассказы Барона о его прежней богатой жизни сопровождаются одной и той же репликой Насти: “Не было!”;. Точную смысловую рифму в пьесе составляют притча Луки о праведной земле и эпизод о самоубийстве Актера.

Оба фрагмента дословно совпадают в финальных строчках: “А после пошел домой – и удавился…”; и “Эй… вы! Иди… идите сюда! …Там Актер удавился!”;. Подобные фрагменты, по мысли автора, призваны связать части композиции.

Герои пьесы “На дне”; не делятся традиционно на главных и второстепенных. Каждый персонаж имеет свою историю, свою судьбу, несет в произведении свою смысловую нагрузку. В пьесе они резко противопоставлены.

Автор обращается к антитезе неоднократно. В противовес страшным условиям жизни, нищете и безысходности громко звучит гимн Человеку. Горький всегда придавал языку огромное значение. И в пьесе именно диалоги придают действию атмосферу напряженности и конфликтности.

Автор вкладывает в уста героя яркие, емкие слова для выражения главной идеи – о назначении Человека: “Существует только человек, все же остальное – дело его рук и его мозга! Чело-век! Это великолепно!

Это звучит гордо!”; В речи каждого персонажа отразилась судьба, социальное происхождение, уровень культуры. Например, необыкновенно афористична речь Луки: “Где тепло – там и родина”;, “Порядка в жизни нет, чистоты”;, “… ни одна блоха не плоха: все черненькие, все прыгают”;. Таким образом, художественным своеобразием пьесы Горького “На дне”; является: – постановка острых философских проблем; – отказ от яркой движущейся сюжетной линии; – “рифмующиеся”; эпизоды; – отсутствие деления на главных и второстепенных персонажей; – динамичность диалогов, речевая характеристика героев пьесы.

Loading…

Анализ пьесы «На дне» М. Горького для тех, кто сдает ЕГЭ по русскому языку и литературе.

Краткое содержание пьесы «На дне»

Идейно-художественное своеобразие пьесы «На дне».

1.Связь с эпохой.

В драме отразились противоречия русской жизни накануне первой русской революции, противоречия капиталистического мира и отношение Горького к современным ему философским течениям: его полемика с идеалистической философией Вл. Соловьева.

2. Социальная и философская проблематика.

Изображая «дно», Горький показывает общество в миниатюре.

Все обитатели ночлежки – в прошлом «бывшие». Актер, Пепел, Настя, Наташа, Клещ стремятся вырваться на волю со дна жизни, но чувствуют свое полное бессилие перед запорами этой тюрьмы, что рождает в героях ощущение безысходности (Актер – смерть души, Клещ – пытающийся добиться правды только для себя). В любовной интриге реализуются социальные противоречия (Пепел – Костылев – Василиса; Барон – Настя).

Философская проблематика отразилась в спорах героев о человеке, добре и правде, которые поднимают проблему гуманизма.

а) Проблема человека связана в пьесе с образом Луки. Идеи Луки сводятся к тезису: «Человек все может – лишь бы захотел». Сатин продолжает идеи Луки, но считает, что человека нужно не жалеть, а учить пользоваться свободой.

б) Проблема правды связана в первую очередь с образом Сатина и перекликается с социальной проблематикой. Вопрос о человеке встает, потому что человек унижен (философские искания современной Горькому молодежи). В вопросе о правде Лука и Сатин расходятся, потому что по-разному представляют себе путь, по которому должен пойти человек. Луке близка идея спасительной лжи (притча о праведной земле), а Сатин призывает раскрыть глаза на жизненные противоречия и проблемы.

Правоту Сатина подтверждает сюжет пьесы. Сам ход событий опровергает философию Луки: гибель актера, ссылка Васьки Пепла в Сибирь, смерть Анны и общее равнодушие к этому событию. Уход Луки свидетельствует о его поражении. Идеи персонажей не всегда соответствуют занимаемому ими положению.

Если взгляды Луки гармонируют с его образом жизни, то идеи Сатина находятся в противоречии с его существованием – в этом заключается специфика философской драмы. Слова о гордом человеке из монолога Сатина на самом деле принадлежат автору. Впрочем, идеал человека сформулирован в пьесе в абстрактной форме.

Пьеса «На дне» продолжает традиции Чехова:

а) Множество сюжетных линий,

б) Лирический подтекст, «подводные течения» (тюремная песня, отражающая состояние безысходности; вздохи Насти),

в) Речевые характеристики (Лука – язык «житийный», изобилующий пословицами и поговорками; Сатин – ученые слова и выражения, смысл которых он не понимает; Барон – бедная речь, в которой попадаются иностранные словечки– «мерси», «леди»).

1. Особенности конфликта в пьесе М. Горького «На дне».

2. Драматургическое новаторство Горького. Художественные средства создания характера в пьесе «На дне».

3. «На дне» как философская драма.

«На дне» – одна из лучших пьес М. Горького. В статье «О пьесах» он писал: «Она явилась итогом моих почти двадцатилетних наблюдений над миром «бывших людей», к числу которых отношу не только странников, обитателей ночлежки, вообще люмпен-пролетариат, но и некоторую часть интеллигентов, «размагниченных», разочарованных, оскорбленных и униженных неудачами в жизни. Я очень рано понял, что люди эти – неизлечимы». Спектакль в Московском художественном театре был сначала запрещен цензурой, но после упорной борьбы все-таки выпущен на сцену. Он принес автору славу и стал настоящим событием в общественной и культурной жизни России. Красноречив отзыв современницы Щепкиной-Куперник: «Настоящее впечатление разорвавшейся бомбы произвело «На дне». Зрителя словно бичом хлестнуло. «На дне» прозвучало настоящим воплем о справедливости. Многие после него не спали ночей… И прошумела эта пьеса над Россией настоящим буревестником».

Пьеса поразила современников не только неожиданными для театра героями – выброшенными из жизни «бывшими людьми», босяками, – мрачным и беспросветным колоритом костылевской ночлежки, но и смелым экспериментом в драматургической форме. Горький в этой пьесе продолжал новаторские опыты Чехова-драматурга.

Критика социальной действительности, доводящей человека до положения люмпена, потерявшего живые связи со своей средой, в пьесе, несомненно, была. «Ужас жизни» ощущается в вариантах названия пьесы – «Без солнца», «Ночлежка», «На дне жизни». Социальный конфликт в пьесе есть. Так, антагонистичны отношения хозяев ночлежки супругов Костылевых и ночлежников. Но вряд ли можно сказать, что именно эти отношения определяют драматургическое действие. У обеих сторон своя, ставшая привычной роль, и они исполняют ее монотонно, лишь время от времени возникает некая напряженность в их извечном противостоянии. Есть свои социальные драмы и у каждого обитателя ночлежки, например, у Васьки Пепла. Отец его был вором, и это определило судьбу сына. Но истории эти в прошлом, за сценой. В драматургическом действииперед нами результат. Социальный конфликт не является основным, несмотря на впечатляющую констатацию социального неблагополучия в России, очевидным фактом которого является самое существование костылевской ночлежки и ее обитателей, выброшенных из жизни людей. Есть в пьесе и любовные истории: любовный треугольник Василиса – Пепел–Наташа и другой – Костылев – Василиса – Пепел. Разрешение любовного конфликта трагично: Наташа изувечена, Пепла ждет каторга (он убил Костылева). Только Василиса может торжествовать. Она отомстила изменившему ей Пеплу, расправилась с соперницей (искалечила родную сестру) и освободилась от ненавистного мужа. Но и любовный сюжет периферийный в этой драме. Он не захватывает всех персонажей, они всего лишь сторонние наблюдатели разыгравшейся драмы.

По всей видимости, конфликт пьесы не связан с внешним действием, прямо не определяется социальными противоречиями жизни. Экспозиция откровенно статична, все герои, кроме Клеща, смирились со своим положением. Внутреннее движение в драме начинается с появления в ночлежке Луки. Это завязка конфликта. Именно Лука – битый жизнью, снисходительный человек – пробуждает сознание ночлежников. Казалось бы, безнадежно потерянные люди (актер – без имени, аристократ – без прошлого, женщина – без любви, рабочий – без работы) под влиянием Луки, его интереса к каждому, его способности пожалеть и поддержать обретают надежду. Они задумываются о смысле своей жизни, о возможности выхода из того социального тупика, в который загнала их жизнь. Таким образом становится очевидной философская проблематика пьесы. Действие движет философский спор о человеке, его достоинстве, о правде и лжи. Носители различных представлений о человеке – Бубнов, Лука, Сатин. Но в спор так или иначе втянуты все персонажи.

Важно разобраться в философской позиции Луки. Она сложна и противоречива, как и отношение к ней автора. Желая добра, он не способен бороться за него. Лука – тип утешителя пассивного. Он не задумывается об истинном положении вещей, об их объективной сути: «Во что веришь, то и есть…» Главное, по его мнению, с добром и состраданием отнестись к человеку. Он искренне хочет помочь людям. И вряд ли можно назвать его советы намеренной ложью. Теоретически и от алкоголизма можно излечиться, и настоящую любовь наконец найти… Ночлежники, поддержанные сострадательным словом Луки, раскрываются лучшими сторонами личности. Они обретают возможность хотя бы на время стать людьми, у которых есть будущее. Но как только Лука исчезает, они теряют едва обретенную надежду. Благородные устремления ночлежников, да и самого Луки не переходят в поступки. У ночлежников не хватает сил бороться с тяжелыми обстоятельствами своей жизни. Всем ходом сюжета позиция Луки ставится под сомнение, а его исчезновение в кульминационный момент действия демонстрирует несостоятельность этого героя в столкновении с реальными конфликтами жизни. Он и сам предпочитает скрыться, предвидя неизбежную драматическую развязку. А в случае с Актером драматическое противоречие оказывается неразрешимым, и он кончает жизнь самоубийством. Авторская точка зрения выражается именно в сюжетном развитии. Все обещанное Лукой приводит к прямо противоположным результатам. Актер удавился, как и герой притчи о праведной земле, рассказанной Лукой. Хотя Лука говорил в ней о необходимости надежды. Жизнь ночлежников возвращается в прежнее страшное русло.

В то же время нельзя сказать, что в пьесе «На дне» однозначно осуждается утешительная позиция, ложь Луки во спасение, и утверждается беспощадная правда. Это противопоставление сузило бы философский смысл пьесы. Не случайно антагонист Луки правдолюб Бубнов, умный и злобный, показан автором негативно. Он говорит правду, желая уличить, разоблачить и унизить человека. В его позиции нет места любви к человеку и веры в него. Такая правда неприемлема и отрицаема автором. Горький убежден, что человеку необходима любовь, но только соединенная с истиной. Любовь и правда, преобразующие жизнь.

По мысли автора, самая возможность гуманистического отношения к человеку, вера в ценность личности, составляющие основу мировосприятия Луки, пробуждают способность к активному сознанию. Не зря Сатин говорит: «Старик? Он – умница!.. Он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету…» В авторском отношении к Луке мы ощущаем противоречие: несомненное неприятие философии героя и симпатия к его личности, не случайно так колоритна речь Луки, она насыщена пословицами и поговорками, мелодична.

Призыв к новому отношению к человеку прозвучал в пьесе, правда, среди ее персонажей нет никого, кто смог бы воплотить его в жизнь. В знаменитом монологе о человеке Сатин как герой-резонер лишь озвучивает авторскую мысль.

Пьеса «На дне» – реалистическая социально-философская драма. Ее основной предмет – социальные конфликты русской действительности и их отражение в сознании героев. В противоречивомсознании ночлежников – неудовлетворенность жизнью и неспособность к ее изменению – отразились некоторые черты русского национального характера. Особое значение имеет философская проблематика – философский диспут о человеке. В «На дне» Горький продемонстрировал блестящее искусство диалога, речевого ансамбля. И хотя среди персонажей пьесы автор не нашел носителя своего положительного идеала, в реальной жизни он уже видел людей активной жизненной позиции.

В статье «О пьесах», осмысляя свой опыт в драматургии, Горький писал: «Пьеса-драма, комедия – самая трудная форма литературы, трудная потому, что требует, чтобы каждая действующая в ней единица характеризовалась и словом и делом самосильно, без подсказываний со стороны автора». В пьесе «На дне» он продолжал и развивал чеховскую драматургическую традицию. Эта драма с «подводным течением»: в ней два плана – социальный и философский. Так же, как и у Чехова, судьба общества, состояние мира – источник драматургического действия. Столкновения персонажей в пьесе скорее в сфере различия мировосприятия, разного понимания ценностей жизни, чем в сфере поступков. Процесс действия по сути процесс размышлений персонажей, поэтому так велика в горьковской пьесе роль речевых характеристик, речевого ансамбля.

Пьеса «На дне» имеет счастливую сценическую судьбу, привлекая различных режиссеров до сих пор. Ее многоплановость, острота философской проблематики делают ее постановку актуальной и в наши дни.

Думаю, что данная сцена есть завязка к развитию всего сюжета комедии. При ее создании Н.В. Гоголь использовал интересный художественный прием. Русские критики называли его глухим диалогом. И это не случайно! Герои хотя и отвечают друг другу, но думают они совершенно о разных вещах. Хлестаков, боясь, что его отправят в «тюрьму», потому что он «денег не платит», говорит, что его плохо кормят: говядина твердая, «как бревно», чай «воняет рыбой». А городничий, оправдываясь, утверждает, что на рынке у него «говядина всегда хорошая». И так на протяжении всей сцены! Каждая реплика Хлестакова вызывает новую порцию страха у Сквозник- Дмухановского. Именно этот страх и станет причиной того, что Городничий обманется в Хлестакове, примет «свистульку! Тряпку!» за истинного ревизора, окажет ему всяческое почтение и уважение. Расплата за обман, рожденный в этой сцене, придет в развязке комедии.

Милана

За это задание ты можешь получить 6 баллов. На решение дается около 15 минут. Уровень сложности: повышенный.

Средний процент выполнения: 85.7%

Ответом к заданию 5 по литературе может быть подробный ответ (нужно дать объяснение, описание или обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение).

Разбор сложных заданий в тг-канале

Задачи для практики

Задача 1

Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблём. Дьявол был громаден, как утёс, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, твёрд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещённые покои, где, погружённый в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблём восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною: той как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялась таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицего телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной утробе «Атлантиды», тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, — клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озарённый электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своём маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А средина «Атлантиды», столовые и бальные залы её изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнажённых женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюблённых: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной причёской, и рослый молодой человек с чёрными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне тёмного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу…

(И. А. Бунин, «Господин из Сан-Франциско»)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

В чём вы видите греховность гордыни Нового Человека со старым сердцем?

Решение

В начале своего рассуждения отметьте, что рассказ «Господин из Сан-Франциско» является одним из наиболее известных произведений И. А. Бунина. Вспомните, что многими критиками он оценивается как вершина дооктябрьского творчества писателя.

Отметьте, что произведение было создано в годы Первой мировой войны, когда в творчестве И. А. Бунина актуализировались мотивы катастрофического бытия, противоестественности научно-технического прогресса и обречённости цивилизации. Покажите, что образ «многоярусного и многоутробного» корабля, созданного гордыней Нового Человека со старым сердцем, объясняет смысл греховности Нового Человека.

Объясните, что благодаря достижениям цивилизации и богатству, сделавшему Человека их обладателем, в Новом Человеке родилась иллюзия всевластия и вседозволенности. Он ощутил себя властелином мира, но забыл о том, что есть силы более могущественные и неподвластные ему — стихийные силы природы и смерть. Покажите, что изображение смерти в рассказе парадоксально: жизнь главного героя воспринимается как состояние духовной смерти, физическая же смерть несёт в себе возможность пробуждения души.

В качестве итога отметьте оригинальность идейно-эстетической концепции образа Нового Человека со старым сердцем и своеобразие авторского решения понятия «гордыня».

Ответ:

Задача 2

Г ‑ ж а П р о с т а к о в а . А! Это, батюшка, Митрофанушкины учители: Сидорыч Кутейкин…

Е р е м е е в н а . И Пафнутьич Цыфиркин.

Митр офа н (в сторону). Пострел их побери и с Еремеевной.

Ку т е й к и н . Дому владыко мир и многая лета с чады и домочадцы.

Ц ы ф и р к и н . Желаем вашему благородию здравствовать сто лет, да двадцать, да ещё пятнадцать. Несчётны годы.

Ми л о н . Ба! Это наш брат, служивый! Откуда взялся, друг мой?

Цы ф и р к и н . Был гарнизонный, ваше благородие, а ныне пошёл в чистую.

Ми л о н . Чем же ты питаешься?

Цы ф и р к и н . Да кое-как, ваше благородие! Малу толику арихметике маракую, так питаюсь в городе около приказных служителей у счётных дел. Не всякому открыл господь науку: так кто сам не смыслит, меня нанимает то счётец поверить, то итоги подвести. Тем и питаюсь; праздно жить не люблю. На досуге ребят обучаю. Вот и у их благородия с парнем третий год над ломаными* бьёмся, да что-то плохо клеятся; ну, и то правда, человек на человека не приходит.

Г ‑ ж а П р о с т а к о в а . Что? Что ты это, Пафнутьич, врёшь? Я не вслушалась.

Цы ф и р к и н . Так. Я его благородию докладывал, что в иного пня в десять лет не вдолбишь того, что другой ловит на полёте.

Пр а в д и н (Кутейкину). А ты, господин Кутейкин, не из учёных ли?

Ку т е й к и н . Из учёных, ваше высокородие! Семинарии здешния епархии. Ходил до риторики, да богу изволившу, назад воротился. Подавал в консисторию** челобитье, в котором прописал: «Такой-то-де семинарист, из церковничьих детей, убояся бездны премудрости, просит от нея об увольнении». На что и милостивая резолюция вскоре воспоследовала, с отметкою: «Такого-то-де семинариста от всякого учения уволить: писано бо есть, не мечите бисера пред свиниями, да не попрут его ногами».

Г ‑ ж а Пр о с т а к о в а . Да где наш Адам Адамыч?

Е р е м е е в н а . Я и к нему было толкнулась, да насилу унесла ноги. Дым столбом, моя матушка! Задушил, проклятый, табачищем. Такой греховодник.

Ку т е й к и н . Пустое, Еремеевна! Несть греха в курении табака.

Пр а в д и н (в сторону). Кутейкин ещё и умничает!

Ку т е й к и н . Во многих книгах разрешается: во псалтире именно напечатано: «И злак на службу человеком».

Пр а в д и н . Ну, а ещё где?

Ку т е й к и н . И в другой псалтире напечатано то же. У нашего протопопа маленькая, в осьмушку, и в той то же.

Пр а вд и н (к г‑же Простаковой). Я не хочу мешать упражнениям сына вашего; слуга покорный.

(Д. И. Фонвизин, «Недоросль»)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

Как Д. И. Фонвизин создаёт образы учителей Митрофанушки?

Решение

Строя рассуждение на предложенную тему, отметьте, что в творчестве Д. И. Фонвизина была разработана типология учителей, отражавшая просветительскую позицию, характерную для литературы XVIII века.

Предложенная автором «Недоросля» типология выявляет взгляды драматурга на проблемы воспитания и просвещения молодого поколения в России. Заданное Д. И. Фонвизиным противопоставление «высоких — низких учителей» позволяет охарактеризовать типологическую модель учителей Митрофанушки. Обратите внимание на то, что все фамилии говорящие, учитывайте это при характеристике. Цыфиркин (военный) и Кутейкин (семинарист) — парные герои. Принципы их обучения строятся на системе повторов, содержательная сторона нивелируется. Вральман — учитель-самозванец, он придерживается стратегии похвалы, поддакивания, лицемерия; главным педагогическим методом его является установка «робёнка не неволить». Автор комедии подчёркивает профессиональную и человеческую некомпетентность «низких» учителей Митрофана.

Завершите ваши рассуждения кратким выводом о гармоническом соответствии идеологических и эстетических компонентов в структуре образов «низких» учителей.

Ответ:

Задача 3

Задом ватных брюк, везде уже пересидевших, Шухов пристроился на край деревянной формы, а спиной в стенку упёрся. И когда он отклонился — натянулись его бушлат и телогрейка, и левой стороной груди, у сердца, он ощутил, как подавливает твёрдое что-то. Это твёрдое было — из внутреннего карманчика угол хлебной краюшки, той половины утренней пайки, которую он взял себе на обед. Всегда он столько с собой и брал на работу и не посягал до обеда. Но он другую половину съедал за завтраком, а нонче не съел. И понял Шухов, что ничего он не сэкономил: засосало его сейчас ту пайку съесть в тепле. До обеда — пять часов, протяжно.

А что в спине поламывало — теперь в ноги перешло, ноги такие слабые стали. Эх, к печечке бы!..

Шухов положил на колени рукавицы, расстегнулся, намордник свой дорожный, оледеневший развязал с шеи, сломил несколько раз и в карман спрятал. Тогда достал хлебушек в белой тряпочке и, держа тряпочку в запазушке, чтобы ни крошка мимо той тряпочки не упала, стал помалу-помалу откусывать и жевать. Хлеб он пронёс под двумя одёжками, грел его собственным теплом — и оттого он не мёрзлый был ничуть.

В лагерях Шухов не раз вспоминал, как в деревне раньше ели: картошку — целыми сковородами, кашу — чугунками, а ещё раньше, по-без-колхозов, мясо — ломтями здоровыми. Да молоко дули — пусть брюхо лопнет. А не надо было так, понял Шухов в лагерях. Есть надо — чтоб думка была на одной еде, вот как сейчас эти кусочки малые откусываешь, и языком их мнёшь, и щеками подсасываешь — и такой тебе духовитый этот хлеб чёрный сырой. Что Шухов ест восемь лет, девятый? Ничего. А ворочает? Хо-го!

Так Шухов занят был своими двумястами граммами, а близ него в той же стороне приютилась и вся 104‑я.

(А. И. Солженицын, «Один день Ивана Денисовича»)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

Почему в заглавии произведения герой назван по имени и отчеству, а в тексте чаще употреблена фамилия?

Решение

Начните своё рассуждение с того, что изначально рассказ имел другие названия — «Щ‑854», «День одного зэка» и, наконец, с подачи главного редактора «Нового мира», где рассказ был напечатан впервые, А. Т. Твардовского, — «Один день Ивана Денисовича». Редактор преследовал свою цель, но в названии прослеживается и часть авторского замысла.

Неслучайно А. И. Солженицын дал своему герою имя Иван, ставшее нарицательным русским именем. О. Лекманов соотнёс судьбу Ивана Денисовича с поговоркой «Иван, не помнящий родства», поскольку герой оторвался от родных корней ещё в детстве, однако он не лишён фамилии, а значит, соотнесён с родом.

Сохранение имени становится способом выживания в страшном гулаговском мире, возможностью сохранить личность. Многообразны варианты обращений к Шухову. Бригадир называет его официально, по фамилии, заключённые из барака и бригады обращаются к герою по-разному в зависимости от отношения: Денисыч, Ваня, Иван Денисович. Но когда вступают в действие жестокие лагерные законы, герой превращается в обезличенный номер Щ‑854.

И всё же герой остаётся человеком и в земном аду, сохраняя достоинство, поэтому автор оставляет герою фамилию, ведь он не теряет своего лица и остаётся верен своим принципам.

Ответ:

Задача 4

Гаев (отворяет другое окно). Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идёт прямо, точно протянутый ремень, она блестит в лунные ночи. Ты помнишь? Не забыла?

Любовь Андреевна (глядит в окно на сад). О, моё детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. (Смеётся от радости.) Весь, весь белый! О, сад мой! После тёмной, ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя… Если бы снять с груди и с плеч моих тяжёлый камень, если бы я могла забыть моё прошлое!

Гаев . Да, и сад продадут за долги, как это ни странно…

Любовь Андреевна. Посмотрите, покойная мама идёт по саду… в белом платье! (Смеётся от радости.) Это она.

Гаев . Где?

Варя. Господь с вами, мамочка.

Любовь Андреевна. Никого нет, мне показалось. Направо, на повороте к беседке, белое деревцо склонилось, похоже на женщину…

Входит Трофимов в поношенном студенческом мундире, в очках.

Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо…

Трофимов. Любовь Андреевна!

Она оглянулась на него.

Я только поклонюсь вам и тотчас же уйду. (Горячо целует руку.)

Мне приказано было ждать до утра, но у меня не хватило терпения…

Любовь Андреевна глядит с недоумением.

Варя (сквозь слёзы). Это Петя Трофимов…

Трофимов. Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши… Неужели я так изменился?

Любовь Андреевна обнимает его и тихо плачет.

Гаев (смущённо). Полно, полно, Люба.

Варя (плачет). Говорила ведь, Петя, чтобы погодили до завтра.

Любовь Андреевна. Гриша мой… мой мальчик… Гриша… сын…

Варя. Что же делать, мамочка. Воля божья.

Трофимов (мягко, сквозь слёзы). Будет, будет…

Любовь Андреевна (тихо плачет). Мальчик погиб, утонул… Для чего? Для чего, мой друг? (Тише.) Там Аня спит, а я громко говорю… поднимаю шум… Что же, Петя? Отчего вы так подурнели? Отчего постарели?

Трофимов. Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин.

Любовь Андреевна. Вы были тогда совсем мальчиком, милым студентиком, а теперь волосы негустые, очки. Неужели вы всё ещё студент? (Идёт к двери.)

Трофимов. Должно быть, я буду вечным студентом.

(А. П. Чехов, «Вишнёвый сад»)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

Петя Трофимов называет себя «вечным студентом», безымянная баба-попутчица говорит о нём «облезлый барин». Как соотносятся между собой эти характеристики?

Решение

Формируя развёрнутое высказывание на предложенную тему, подчеркните неоднозначность образа Пети Трофимова и своеобразие его позиции по отношению к прошлому и настоящему России.

Отметьте, что герой придаёт отрицанию прошлого резкую социальную направленность, но это отрицание не подкреплено личным опытом. Покажите, что его модель будущего абстрактна и следствием абстрактности становится лозунговая категоричность. Объясните, что Петя пере оценивает собственную роль в процессе приближения к высшей правдеи счастью, заявляя, что он «… в первых рядах». Эта категоричность и, как кажется герою, свобода мыслей свойственны студенту. «Вечный студент» — метафора в данном контексте.

Установите, что Трофимов провозглашает лозунг «надо работать», но сам он относится к отряду неработающих. Обратите внимание на то, что герой не одобряет перестроечных действий Лопахина, которые видятся ему мелкими и недостойными, сам же он застыл в положении вечного студента, предполагающем некую незавершённость, несостоятельность, социальную и личностную незрелость, потому он предстаёт в глазах стороннего наблюдателя как «облезлый барин».

В заключении сделайте вывод о том, что позиция Пети Трофимова по отношению к прошлому и настоящему России позволяет читателю и зрителю определить его место в системе персонажей и приблизиться к пониманию авторского замысла: Петя словно застрял между двух времён, и его самоощущение не совпадает с внешним впечатлением, которое он производит. В этом смысле образ героя близок образу страны, оказавшейся в безвременье.

Ответ:

Задача 5

Х л е с т а к о в . Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом Ивана Александровича. (Обращаясь ко всем.) Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.

А н н а А н д р е е в н а . Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы!

Х л е с т а к о в . Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так уморишься играя, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвёртый этаж — скажешь только кухарке: «На, Маврушка, шинель…» Что ж я вру — я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна лестница стоит… А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я ещё не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж… ж… ж… Иной раз и министр…

Городничий и прочие с робостью встают с своих стульев.

Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, — куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрено. Кажется и легко на вид, а рассмотришь — просто чёрт возьми! После видят, нечего делать, — ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? — я спрашиваю. «Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдёт до государя, ну да и послужной список тоже… «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо востро! уж я…» И точно: бывало, как прохожу через департамент, — просто землетрясенье, всё дрожит и трясётся, как лист.

Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится сильнее.

О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого… я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш… (Поскальзывается и чуть-чуть не шлёпается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)

(Н. В. Гоголь, «Ревизор»)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

Как восприняли чиновники рассказ Хлестакова о жизни в Петербурге?

Решение

Приступая к выполнению задания, вспомните, что главный герой комедии «Ревизор» Хлестаков, попадая в курьёзную ситуацию, сам не понимает, что происходит. Опишите характер поведения Хлестакова в общении с чиновниками, его желание извлечь максимальную выгоду из создавшейся ситуации. Вспомните реакцию «отцов города» на беззастенчивое сочинительство героя.

Отметьте, что городские чиновники не сомневаются в правдоподобии ситуации, моделируемой героем комедии. Обмениваясь впечатлениями о Хлестакове, они не допускают ни малейшей возможности усомниться в том, что услышали.

Чиновники готовы поверить в невозможные вещи, потому что над ними сильна власть должности, чина. Их главная эмоция — страх перед ревизором, как перед любым начальством.

Покажите, что безудержное враньё героя позволяет создателю текста не только показать душевное и нравственное убожество Хлестакова, но и вскрыть порочность бюрократической системы, охарактеризовать чиновничий аппарат.

Ответ:

Задача 6

Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дёрном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и жёлтых акаций; пять-шесть берёз небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зелёным куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью «храм уединённого размышления»; пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения, и частию по самому скату, темнели вдоль и поперёк серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту ж минуту принялся считать и насчитал более двух сот; нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени; везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль, в стороне, темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то, что голова продолблена была до самого мозгу носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдёрганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зелёном шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась более и более.

(Н. В. Гоголь, «Мёртвые души»)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

Какие детали описания усадьбы помогают лучше понять характер её хозяина?

Решение

Начните своё рассуждение с того, что Манилов владеет большой усадьбой под названием Маниловка. Герой не вникает в хозяйственные дела. Хозяйство Манилова живёт своей жизнью: крестьяне ленятся и пьянствуют. Совершенно очевидно, что Манилов плохой хозяйствен- ник. На это указывают такие детали, как место расположения дома — на юру: дом стоит открытый всем ветрам, нет никаких хозяйственных построек, которые есть, например, в усадьбе Коробочки или Плюшкина.

Яркой деталью, очень показательной и проливающей свет на образ героя, является беседка для отдыха и размышлений. «Храм уединённого размышления» — любимое место, где герой любит размышлять, покуривая трубку. Характеризуя усадьбу Манилова, приводите примеры.

В заключении скажите о том, что описание усадьбы является одним из средств характеристики героя.

Ответ:

Задача 7

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где всё густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повёл их Данко. Дружно все пошли за ним — верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они… Всё гуще становился лес, всё меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повёл их куда-то. А он шёл впереди их и был бодр и ясен.

Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нём собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнём и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещённые холодным огнём молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, тёмное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомлённые им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе обрушились на Данко, человека, который шёл впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, — вот как!

Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко. — Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек для нас! Ты повёл нас и утомил, и за это ты погибнешь!— Вы сказали: «Веди!» — и я повёл! — крикнул Данко, становясь против них грудью. — Во мне есть мужество вести, вот потому я повёл вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

Но эти слова разъярили их ещё более. — Ты умрёшь! Ты умрёшь! — ревели они.

А лес всё гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понёс труд, и видел, что они — как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнём желания спасти их, вывести на лёгкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня… А они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого ещё ярче загорелось в нём сердце, ибо эта их дума родила в нём тоску.

А лес всё пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь… — Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко. И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из неё своё сердце и высоко поднял его над головой.Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни. — Идём! — крикнул Данко и бросился вперёд на своё место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивлённо качая вершинами, но его шум был заглушён топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слёз. А Данко всё был впереди, и сердце его всё пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождём. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река… Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струёй из разорванной груди Данко.

Кинул взор вперёд себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер.

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что ещё пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой… И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло…»

(М. Горький, «Старуха Изергиль»)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

Какие черты романтизма представлены в приведённой легенде о Данко?

Решение

Отвечая на поставленный вопрос, рассмотрите основные черты, присущие романтическим произведениям, приводя примеры из предложенного для анализа фрагмента.

Вспомните основную формулу романтизма: «исключительный герой в исключительных обстоятельствах». Как раз таким и является Данко: он одинок, противопоставлен миру. Главному герою легенды присущи и другие черты романтического героя: гордость, свободолюбие. Охарактеризуйте Данко.

Рассмотрите роль пейзажа, который в романтическом тексте значим. Обратите внимание на средства художественной выразительности, позволяющие автору создать непередаваемый колорит: образы неба, моря и пламени. Прокомментируйте. Приведите примеры.

Выделите ещё одну особенность — романтическое двоемирие: идеальный мир противопоставлен реальному. Проиллюстрируйте эту мысль примерами из текста.

В заключении резюмируйте, что черты романтизма ярко представлены в легенде о Данко.

Ответ:

Задача 8

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и всё теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожаного снаряжения и пота от конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался всё тот же жирный розовый дух.

«О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнений! Это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь… гемикрания, при которой болит полголовы… от неё нет средств, нет никакого спасения… попробую не двигать головой…»

На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону. Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил:

— Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?

— Да, прокуратор, — ответил секретарь.

— Что же он?

— Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение, — объяснил секретарь.

Прокуратор дёрнул щекой и сказал тихо:

— Приведите обвиняемого.

И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта — ссадина с запёкшейся кровью. Приведённый с тревожным любопытством глядел на прокуратора.

Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:

— Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм? Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.

Человек со связанными руками несколько подался вперёд и начал говорить:

— Добрый человек! Поверь мне…

Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его:

— Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно. — И так же монотонно прибавил: — КентурионаКрысобоя ко мне.

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион первой кентурии Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором. Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил ещё невысокое солнце.

Прокуратор обратился к кентуриону по-латыни:

— Преступник называет меня «добрый человек». Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить.

И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним.

Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он ни появлялся, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, из-за того ещё, что лицо кентуриона было изуродовано: нос его некогда был разбит ударом германской палицы.

Простучали тяжёлые сапоги Марка по мозаике, связанный пошёл за ним бесшумно, полное молчание настало в колоннаде, и слышно было, как ворковали голуби на площадке сада у балкона да ещё вода пела замысловатую приятную песню в фонтане.

Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет.

(М. А. Булгаков, «Мастер и Маргарита»)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

Какая художественная деталь помогает автору раскрыть образ Понтия Пилата?

Решение

Отвечая на этот вопрос, обратитесь к следующему фрагменту: «Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла (…) Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожаного снаряжения и пота от конвоя примешивается проклятая розовая струя». Автор представляет состояние героя как изнурительную болезнь, которая не столько болезнь тела, сколько души.

Деталь, на которую стоит обратить внимание, — это запах розового масла, усиливающий и без того нарастающую головную боль. Вспомните, что в Римской империи розы выступали эмблемой власти, так как венками из роз покрывали головы императоров. Следовательно, запах этот мог вызывать у Понтия Пилата неприятные ассоциации, связанные с тем бременем власти, которое он вынужден нести и которое доставляет ему муки. В этой связи примите во внимание слова одного из исследователей творчества М. А. Булгакова: «Погружение в бессмыслицу существования, беспредельное одиночество Пилата осмысляется как естественное следствие подчинения надличностной идее, превращающей человека в функцию власти и государства». Порассуждайте о том, как эта дилемма решается прокуратором. Как главный порок Понтия Пилата — трусость — связан с противоречием, терзающим душу героя и разрывающим его голову на части?

Сделайте вывод о том, что незначительная на первый взгляд деталь способна раскрыть образ персонажа.

Ответ:

Задача 9

Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть лёгкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.

— Я вам советую перед смертью помолиться богу, — сказал я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.

— И вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?

— Господин Печорин! — закричал драгунский капитан, — вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить… Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по ущелью — и нас увидят.

— Хорошо. Доктор, подойдите ко мне.

Доктор подошёл. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.

Следующие слова я произнёс нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор:

— Доктор, эти господа, вероятно второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, — и хорошенько!

— Не может быть! — кричал капитан, — не может быть! я зарядил оба пистолета; разве что из вашего пуля выкатилась… Это не моя вина! А вы не имеете права переряжать… никакого права… это совершенно против правил; я не позволю…

— Хорошо! — сказал я капитану, — если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях…

Он замялся.

Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущённый и мрачный.

— Оставь их! — сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора… — Ведь ты сам знаешь, что они правы.

Напрасно капитан делал ему разные знаки, — Грушницкий не хотел и смотреть.

Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне.

Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой: «Дурак же ты, братец, — сказал он, — пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всём… Поделом же тебе! околевай себе, как муха…» Он отвернулся и, отходя, пробормотал: «А всё-таки это совершенно против правил».

— Грушницкий, — сказал я, — ещё есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу всё. Тебе не удалось меня подурачить, и моё самолюбие удовлетворено; вспомни: мы были когда-то друзьями… Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

— Стреляйте! — отвечал он. — Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьёте, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоём нет места…

Я выстрелил…

Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было.

(М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

Как и почему изменяется отношение доктора Вернера к Печорину после дуэли?

Решение

Своё рассуждение начните с того, что сцена дуэли сама по себе очень показательна, ведь Печорин не винит себя в совершённом поступке. Он принимает дуэль как данность и относится к ней с полной серьёзностью, чего нельзя сказать о докторе Вернере, который до последнего надеется, что всё уладится мирным путём. Обратите внимание на ремарку: «Бедный доктор! Он был бледнее, чем Грушницкий». Прокомментируйте её. Она отражает состояние недоумения и ужаса, которое испытывает Вернер в тот момент. Совершенно точно он понимает: это дуэль неравных противников, она представляется ему убийством. Спокойствие же Печорина не может не удручать его друга. Ведь как станет известно дальше, Григорий Александрович не чувствует своей вины в смерти Грушницкого и не раскаивается в содеянном.

Сделайте вывод о том, что наблюдения Вернера за поведением Печорина во время и после дуэли навсегда развели приятелей, так как стало очевидным, что у них разные ценности. Вернер был напуган эгоистичным поведением Печорина.

Ответ:

Задача 10

Начнём же, братья, повесть эту

от старого Владимира до нынешнего Игоря,

который скрепил ум силою своею

и поострил сердце своё мужеством,

исполнившись ратного духа,

навёл свои храбрые полки

на землю Половецкую

за землю Русскую.

Тогда Игорь взглянул

на светлое солнце

и увидел, что оно тьмою

воинов его прикрыло.

И сказал Игорь дружине своей:

«Братья и дружина!

Лучше убитым быть,

чем плененным быть;

так сядем, братья,

на борзых коней

да посмотрим на синий Дон».

Страсть князю ум охватила,

и желание отведать Дон Великий

заслонило ему предзнаменование.

«Хочу, сказал, копьё преломить

на границе поля Половецкого,

с вами, русичи, хочу либо голову сложить,

либо шлемом испить из Дона».

О Боян, соловей старого времени!

Вот бы ты походы эти воспел,

скача, соловей, по мысленному древу,

летая умом под облаками,

свивая славу обоих половин этого времени,

рыща по тропе Трояна

через поля на горы.

(«Слово о полку Игореве», перевод Д. С. Лихачёва)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

Какие черты личности князя Игоря проявляются в его обращении к дружине?

Решение

Отвечая на поставленный вопрос, обратите внимание на то, какое место занимает данный эпизод в сюжете повествования и как связан с основной идеей — идеей об объединении земель русских. Князь Игорь Новгород-Северский, его сын Владимир, брат Всеволод и племянник Святослав, князь Рыльский, собираются в поход против половцев. О своём решении князь Игорь не извещает великого князя Киевского Святослава, потому что надеется на собственные силы. В этом поступке можно увидеть такие черты личности князя, как самонадеянность, тщеславие и твёрдость характера.

Далее отметьте, что поход начинается дурным предзнаменованием — затмением солнца. Несмотря на это, в своём монологе князь Игорь обращается к дружине, призывая идти в бой: «Лучше ведь убитыми быть, чем пленёнными быть», — говорит он. Речь князя Игоря полна решимости и веры. Мысль о победе затмевает сознание князя. Игорь не обращает внимание на предзнаменование, он полон надежд и уверен в успехе своего предприятия.

В заключении сделайте вывод о том, что, с одной стороны, князь проявляет себя как личность полная решимости, как настоящий воин, которого ничего не страшит, даже затмение, а с другой — тщеславие и самонадеянность приводят к трагедии: ведь Игорь не просто потерпел поражение в битве, он спровоцировал новые набеги половцев. Тем не менее, князь достоин не столько осуждения, сколь уважения, потому что дерзнул и показал другим пример.

Ответ:

Задача 11

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные, постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, — чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, ещё в детстве, когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намёк, даже слабая надежда на её возможность даёт душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещённая циркулярно, но и не разрешённая вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько ещё таких человеков в футляре осталось, сколько их ещё будет!

— То-то вот оно и есть, — сказал Иван Иваныч и закурил трубку.

— Сколько их ещё будет! — повторил Буркин.

Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с чёрной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

— Луна-то, луна! — сказал он, глядя вверх.

Была уже полночь. Направо видно было всё село, длинная улица тянулась далеко, вёрст на пять. Всё было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с её избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своём покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звёзды смотрят на неё ласково и с умилением и что зла уже нет на земле и всё благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука.

— То-то вот оно и есть, — повторил Иван Иваныч. — А разве то, что мы живём в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.

— Нет, уж пора спать, — сказал Буркин. — До завтра!

Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались лёгкие шаги: туп, туп… Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдёт немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп… Собаки заворчали.

— Это Мавра ходит, — сказал Буркин.

Шаги затихли.

(А. П. Чехов, «Человек в футляре»)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

Какова роль пейзажа в приведённом фрагменте из рассказа «Человек в футляре»?

Решение

Прежде чем ответить на вопрос, обратите внимание, что в приведённом фрагменте пейзажная зарисовка следует сразу за рассказом героя о похоронах Беликова и выводом о том, что жизнь города после смерти учителя древнегреческого языка не изменилась. Она продолжила развиваться в прежнем русле, «такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещённая циркулярно, но и не разрешённая вполне». Буркин приходит к выводу о том, что «человеков в футляре» ещё много будет. Следующая за размышлениями пейзажная зарисовка противопоставлена идее футлярности жизни. Чехов рисует широко открытое пространство: «Направо видно было всё село, длинная улица тянулась далеко, вёрст на пять», «Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука». А упоминание неба и звёзд усиливает ощущение безграничности мира. Писатель подчёркивает торжество гармонии в этом ночном сельском пейзаже. Пейзаж даёт ощущение свободы, которой нет в мире Буркиных и Беликовых.

Пейзажная зарисовка помогает автору на контрасте с характеристикой людской жизни раскрыть проблему «футлярности».

Ответ:

Задача 12

* * *

Вот в светлице стол накрыт

Белой пеленою;

И на том столе стоит

Зеркало с свечою;

Два прибора на столе.

«Загадай, Светлана;

В чистом зеркала стекле

В полночь, без обмана

Ты узнаешь жребий свой —

Стукнет в двери милый твой

Лёгкою рукою;

Упадёт с дверей запор;

Сядет он за свой прибор

Ужинать с тобою».

Вот красавица одна;

К зеркалу садится;

С тайной робостью она

В зеркало глядится;

Тёмно в зеркале; кругом

Мёртвое молчанье;

Свечка трепетным огнём

Чуть лиёт сиянье…

Робость в ней волнует грудь,

Страшно ей назад взглянуть,

Страх туманит очи…

С треском пыхнул огонёк,

Крикнул жалобно сверчок,

Вестник полуночи.

(В. А. Жуковский, «Светлана»)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

Какую роль играет приведённый эпизод в развитии сюжета «Светланы» В. А. Жуковского?

Решение

Начните своё сочинение с прямого ответа на вопрос (тезиса). Приведённый эпизод является завязкой сюжета в балладе В. А. Жуковского «Светлана».

Далее аргументируйте свой ответ. Именно гадание станет отправной точкой в развитии мистической истории. Жуковский коротко намечает детали ритуала, создавая таинственную атмосферу. Чей-то голос обещает юной героине возвращение милого. Светлану словно искушают, и она поддаётся этому. С волнением и робостью девушка приступает к обряду. Автор с помощью описания обстановки и эпитетов «тёмно», «мёртвое», «трепетным» нагнетает напряжение, готовя читателя к будущим мистическим событиям:

Тёмно в зеркале; кругом

Мёртвое молчанье;

Свечка трепетным огнём

Чуть лиёт сиянье…

Это настроение поддерживается расположенными рядом словами «страшно» и «страх».

Таким образом приведённый эпизод играет роль завязки в сюжете баллады. Именно в этом фрагменте формируются основное настроение и мистическая атмосфера произведения.

Ответ:

Задача 13

* * *

Евгений вздрогнул. Прояснились

В нём страшно мысли. Он узнал

И место, где потоп играл,

Где волны хищные толпились,

Бунтуя злобно вкруг него,

И львов, и площадь, и того,

Кто неподвижно возвышался

Во мраке медною главой,

Того, чьей волей роковой

Под морем город основался…

Ужасен он в окрестной мгле!

Какая дума на челе!

Какая сила в нём сокрыта!

А в сём коне какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

О мощный властелин судьбы!

Не так ли ты над самой бездной

На высоте, уздой железной

Россию поднял на дыбы?

Кругом подножия кумира

Безумец бедный обошёл

И взоры дикие навёл

На лик державца полумира.

Стеснилась грудь его. Чело

К решётке хладной прилегло,

Глаза подёрнулись туманом,

По сердцу пламень пробежал,

Вскипела кровь. Он мрачен стал

Пред горделивым истуканом

И, зубы стиснув, пальцы сжав,

Как обуянный силой чёрной,

«Добро, строитель чудотворный! —

Шепнул он, злобно задрожав, —

Ужо тебе!..» И вдруг стремглав

Бежать пустился. Показалось

Ему, что грозного царя,

Мгновенно гневом возгоря,

Лицо тихонько обращалось…

И он по площади пустой

Бежит и слышит за собой —

Как будто грома грохотанье —

Тяжёло-звонкое скаканье

По потрясённой мостовой.

(А. С. Пушкин, «Медный всадник»)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

Как в приведённом фрагменте раскрывается центральный конфликт произведения А. С. Пушкина «Медный всадник»?

Решение

Начните свой ответ с утверждения, что в приведённом фрагменте показана кульминация центрального конфликта поэмы — между отдельно взятой личностью и государством. Аргументируйте свой тезис и определите приметы указанного вами противостояния, поясните, чем оно обусловлено. Обязательно приводите примеры из отрывка, сопровождая их аналитическими комментариями.

В предложенном отрывке показано, как спустя несколько месяцев после страшного наводнения, в котором погибли возлюбленная главного героя и её мать, Евгений оказывается в том месте, где он спасался от большой воды, сидя на мраморном льве.

В этом фрагменте можно выделить две фигуры — бедного чиновника и Медного всадника. Первый является жертвой, второй — тот, в чьей власти судьбы людей и судьбы государства. Евгений видит в нём причину своих несчастий и обвиняет его. По сути Пушкин показывает в этом эпизоде бунт маленького человека против государства. Выявите в тексте признаки этого бунта и прокомментируйте их. Гнев и ненависть овладевают героем. Об этом говорят детали психологического характера, которыми автор насыщает фрагмент: «стеснилась грудь», «глаза подёрнулись туманом», «зубы стиснув, пальцы сжав». Поэт даже пространственно располагает Евгения и Медного всадника друг напротив друга, как будто подчёркивая их противостояние: «Он мрачен стал/Пред горделивым истуканом…». Чиновник обвиняет в трагедии Медного всадника и почти угрожает тому, чьё изваяние стало символом государственности и величия страны.

Но бунт маленького человека оказался кратковременным. Евгению кажется, что «истукан» гневается на него, это вызывает испуг в бедном чиновнике, и он бросается прочь с площади.

Таким образом, в приведённом фрагменте автор передаёт наивысшее напряжение в противостоянии между обычным человеком и государственностью с помощью деталей психологического характера.

Ответ:

Задача 14

Вскоре после маленькой княгини вошёл массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил ещё, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в её салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя действительно Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной.

— C’estbienaimable à vous, monsieur Pierre, d’êtrevenuvoirunepauvr emalade *, — сказала ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тётушкой, к которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами. Он радостно, весело улыбнулся, кланяясь маленький княгине, как близкой знакомой, и подошел к тётушке. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи тётушки о здоровье её величества, отошёл от неё. Анна Павловна испуганно остановила его словами:

— Вы не знаете аббата Морио? Он очень интересный человек… — сказала она.

— Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно…

— Вы думаете?.. — сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь и вновь обратиться к своим занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную неучтивость. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушёл; теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что план аббата был химера.

— Мы после поговорим, — сказала Анна Павловна, улыбаясь.

И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор.

(Л. Н. Толстой, «Война и мир»)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

Как в приведённом фрагменте раскрывается образ Пьера Безухова?

Решение

Работая над заданием, помните, что вам необходимо дать ответ на вопрос и аргументировать его анализом фрагмента с примерами из текста и формулировкой авторской позиции.

В приведённом фрагменте Пьер Безухов показан как человек, который плохо вписывается в светское общество Петербурга. Автор сразу же подчёркивает его особое положение: Пьер — «незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова».

Обратите внимание на приём противопоставления, который Л. Н. Толстой использует, характеризуя своего героя. Автор подчёркивает, что этот Пьер отличается от присутствующих не только своим происхождением, но и тем, что у него «умный и вместе робкий, наблюдательный и естественный взгляд». С помощью небольшого комментария писателю удаётся сфокусировать внимание читателя на нескольких чертах молодого человека: ум, неуверенность в себе, стремление понять общество, в которое он попал, и естественность. Автор, с одной стороны, говорит о том, что Пьер относится к «людям самой низшей иерархии в … салоне» Анны Павловны. С другой — Толстой возвышает своего героя над этим обществом.

Характеризуя Пьера, вы можете обратить внимание на то, как он ведёт беседу. Он не может поддерживать пустые, формальные разговоры и отвечает на вопросы искренне.

Ответ:

Задача 15

Катерина и Варвара.

К а т е р и н а . Так ты, Варя, жалеешь меня?

В а р в а р а (глядя в сторону). Разумеется, жалко.

К а т е р и н а . Так ты, стало быть, любишь меня? (Крепко целует.)

В а р в а р а . За что ж мне тебя не любить-то!

К а т е р и н а . Ну, спасибо тебе! Ты милая такая, я сама тебя люблю до смерти.

Молчание.

Знаешь, мне что в голову пришло?

В а р в а р а . Что?

К а т е р и н а . Отчего люди не летают!

В а р в а р а . Я не понимаю, что ты говоришь.

К а т е р и н а . Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь? (Хочет бежать.)

В а р в а р а . Что ты выдумываешь-то?

К а т е р и н а (вздыхая). Какая я была резвая! Я у вас завяла совсем.

В а р в а р а . Ты думаешь, я не вижу?

К а т е р и н а . Такая ли я была! Я жила, ни об чём не тужила, точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не принуждала, что хочу, бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на ключок, умоюсь, принесу с собою водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много-много. Потом пойдём с маменькой в церковь, все и странницы, — у нас полон дом был странниц да богомолок. А придём из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а странницы станут рассказывать: где они были, что видели, жития разные, либо стихи поют. Так до обеда время и пройдёт. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение. Таково хорошо было!

В а р в а р а . Да ведь и у нас то же самое.

К а т е р и н а . Да здесь всё как будто из-под неволи. И до смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно, как всё это в одну секунду было. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается! А знаешь: в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идёт, и в этом столбе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану, — у нас тоже везде лампадки горели — да где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, ещё только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чём молюсь и о чём плачу; так меня и найдут. И об чём я молилась тогда, чего просила — не знаю; ничего мне не надобно, всего у меня было довольно. А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и всё поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы, и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то будто я летаю, так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да и не то.

(А. Н. Островский, «Гроза»)

Для выполнения задания используйте отдельный лист. Сначала сформулируйте прямой связный ответ (5–10 предложений). Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок.

Как в приведённом фрагменте раскрывается образ Катерины?

Решение

Внимательно прочитайте отрывок из пьесы А. Н. Островского «Гроза». Определив черты характера героини, прокомментируйте, как они раскрываются в диалоге.