Все живые организмы на Земле представляют собой открытые системы, способные активно организовывать поступление энергии и вещества извне. Энергия необходима для осуществления жизненно важных процессов, но прежде всего для химического синтеза веществ, используемых для построения и восстановления структур клетки и организма. Живые существа способны использовать только два вида энергии: световую (энергию солнечного излучения) и химическую (энергию связей химических соединений). По этому признаку организмы делятся на две группы ― фототрофы и хемотрофы.

Главным источником структурных молекул является углерод. В зависимости от источников углерода живые организмы делят на две группы: автотрофы, использующие неорганический источник углерода (диоксид углерода), и гетеротрофы, использующие органические источники углерода.

Процесс потребления энергии и вещества называется питанием. Известны два способа питания:

-

голозойный ― посредством захвата частиц пищи внутрь тела;

-

голофитный ― без захвата, посредством всасывания растворенных пищевых веществ через поверхностные структуры организма.

Разберемся с процессами, связанными с проникновением веществ в клетку.

Транспорт веществ в клетку

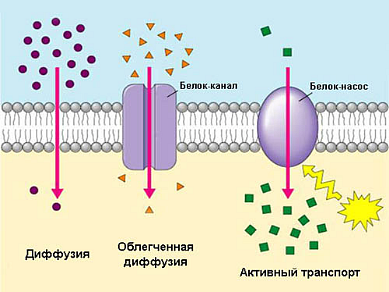

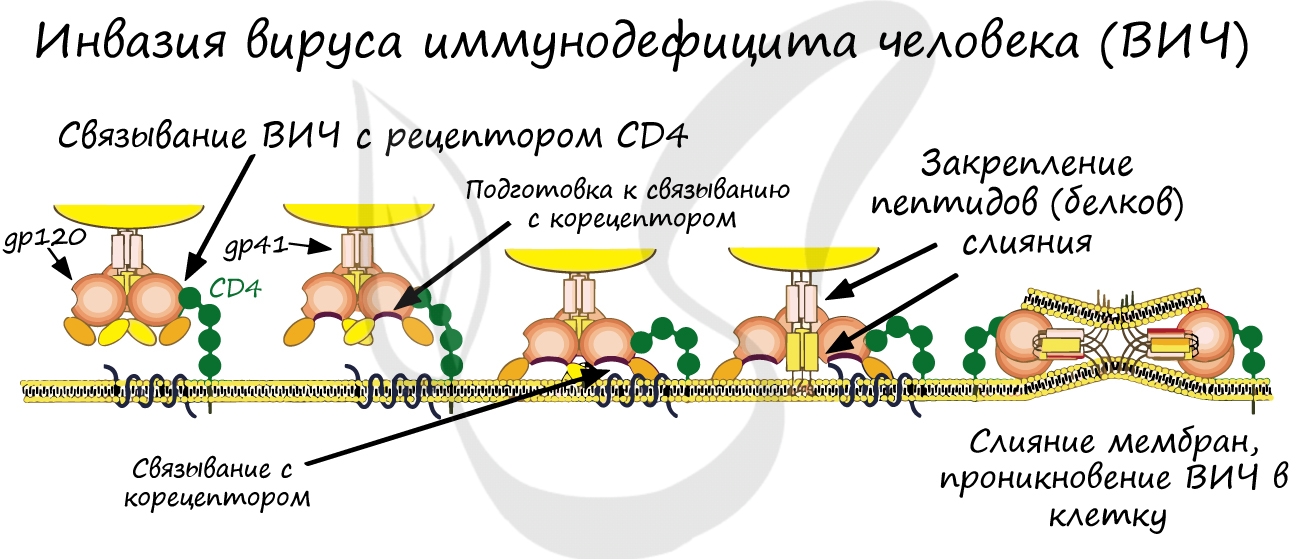

Существует два типа проникновения веществ в клетку через мембраны: пассивный и активный транспорт.

Пассивный транспорт

Пассивный транспорт — перенос веществ по градиенту концентрации из области высокой концентрации в область низкой без затрат энергии (например, диффузия, осмос).

-

Диффузия — пассивное перемещение вещества из участка большей концентрации к участку меньшей концентрации.

По пути простой диффузии частицы вещества перемещаются сквозь билипидный слой мембраны. Направление простой диффузии определяется только разностью концентраций вещества по обеим сторонам мембраны. Путём простой диффузии в клетку проникают гидрофобные вещества (O2, N2, бензол) и полярные маленькие молекулы (CO2, H2O, мочевина). Не проникают полярные относительно крупные молекулы (аминокислоты, моносахариды), заряженные частицы (ионы) и макромолекулы (ДНК, белки).

Простая диффузия представляет собой процесс, при котором газ или растворенные вещества распространяются и заполняют весь объём вещества. Молекулы или ионы, растворённые в жидкости, находясь в хаотичном состоянии, сталкиваются со стенками клеточной мембраны, что может вызвать двоякий исход: молекула либо отскочит, либо пройдёт через мембрану. Если вероятность последнего велика, то говорят, что мембрана проницаема для данного вещества.

Если концентрация данного вещества по обе стороны мембраны различна, то возникает процесс, который способствует выравниванию концентрации. Через клеточную мембрану проходят как хорошо растворимые (гидрофильные), так и нерастворимые (гидрофобные) вещества.

В случае, когда мембрана плохо проницаема, либо непроницаема для данного вещества, она подвергается действию осмотических сил. При более низкой концентрации вещества в клетке она сжимается, при более высокой концентрации — впускает внутрь воду.

Через биологические мембраны путём простой диффузии проникают многие вещества. Однако вещества, которые имеют высокую полярность и органическую природу, не могут проникать через мембрану путем простой диффузии, эти вещества попадают в клетку путем облегчённой диффузии. Облегчённой диффузией называется диффузия вещества по градиенту его концентрации, которая осуществляется с помощью специальных погружённых в мембрану транспортных белков-переносчиков. Участие белков-переносчиков обеспечивает более высокую скорость облегчённой диффузии по сравнению с простой пассивной диффузией. Облегчённая диффузия не требует специальных энергетических затрат за счёт гидролиза АТФ. Эта особенность отличает облегчённую диффузию от активного трансмембранного транспорта.

-

Осмос — процесс односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону бо́льшей концентрации растворённого вещества из объёма с меньшей концентрацией растворенного вещества.

Перенос растворителя через мембрану обусловлен осмотическим давлением. Это осмотическое давление возникает из-за того, что система пытается выровнять концентрацию раствора в обеих средах, разделенных мембраной, и описывается вторым законом термодинамики. Оно равно избыточному внешнему давлению, которое следует приложить со стороны раствора, чтобы прекратить процесс, то есть создать условия осмотического равновесия. Превышение избыточного давления над осмотическим может привести к обращению осмоса — обратной диффузии растворителя.

Активный транспорт — перенос вещества через клеточную или внутриклеточную мембрану, или через слой клеток, протекающий против градиента концентрации из области низкой концентрации в область высокой, т. е. с затратой свободной энергии организма. В большинстве случаев источником энергии служит энергия макроэргических связей АТФ.

-

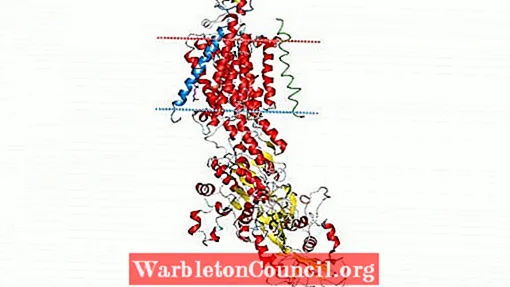

Калий-натриевый насос

К веществам, активно транспортируемым, по крайней мере, через некоторые клеточные мембраны, относят ионы натрия, калия, кальция, железа, водорода, хлора, йода, мочевой кислоты, некоторые сахара и большинство аминокислот.

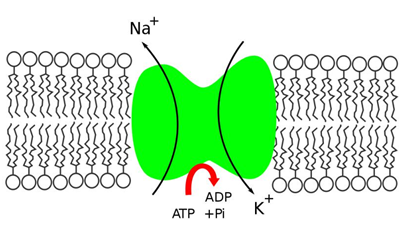

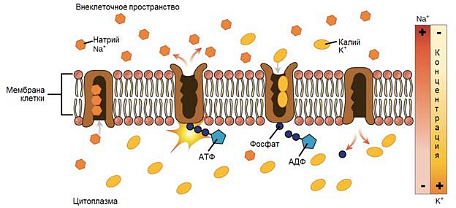

Механизм активного транспорта лучше всего изучен для натрий-калиевого насоса (Na+/K+-нaсоса) — транспортного процесса, который выкачивает ионы натрия через мембрану клетки наружу и в то же время закачивает в клетку ионы калия. Этот насос отвечает за поддержание различной концентрации ионов натрия и калия по обе стороны мембраны, а также за наличие отрицательного электрического потенциала внутри клеток.

Рассмотрим работу насоса. Когда 2 иона калия связываются с белком-переносчиком снаружи и 3 иона натрия связываются с ним внутри, активируется АТФ-азная функция белка. Это ведет к расщеплению 1 молекулы АТФ до АДФ с выделением энергии высокоэнергетической фосфатной связи. Полагают, что эта освобожденная энергия вызывает химическое и конформационное изменение молекулы белка-переносчика, в результате 3 иона натрия перемещаются наружу, а 2 иона калия — внутрь клетки.

Рисунок 1. Калий-наттриевый насос

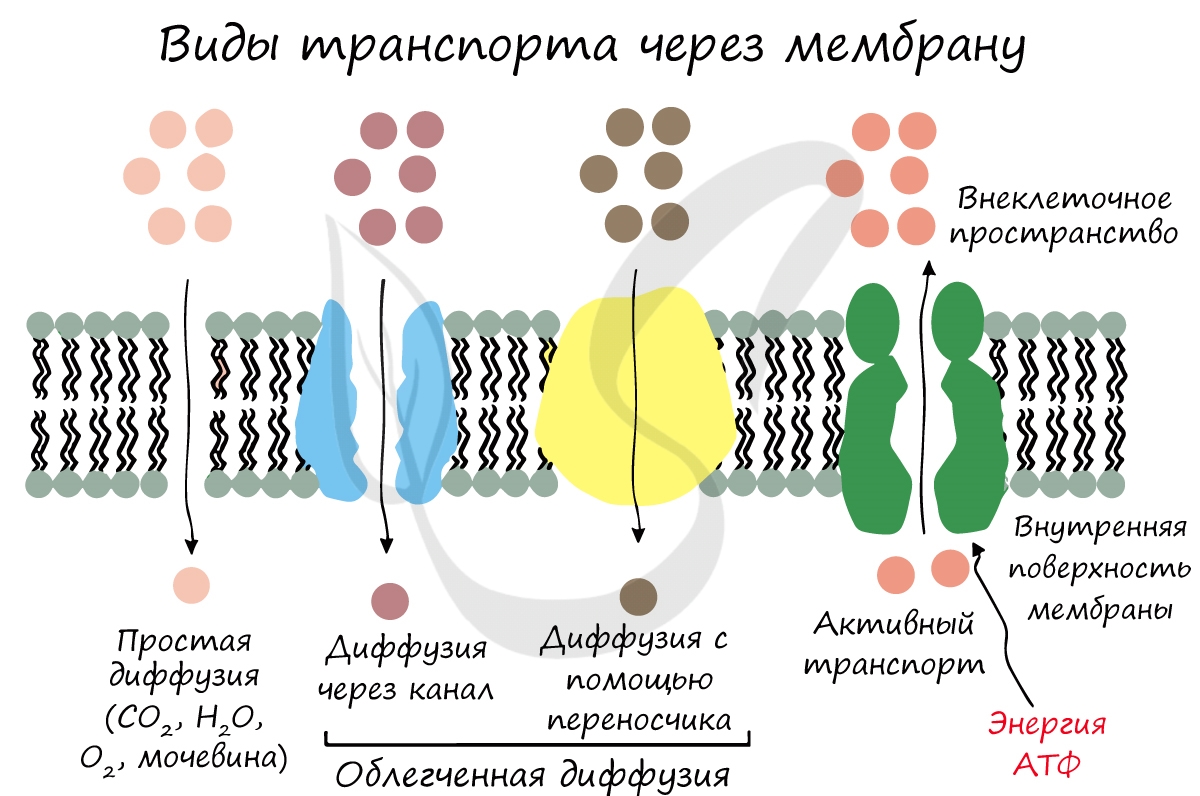

Фагоцитоз и пиноцитоз также относятся к активному транспорту.

-

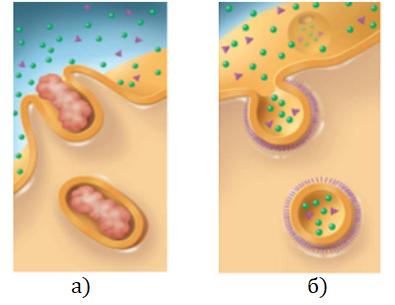

Фагоцитоз (греч. фаго – пожирать) – поглощение клеткой твердых органических веществ. Оказавшись около клетки, твердая частица окружается выростами мембраны, или под ней образуется углубления мембраны. В результате частица оказывается заключенной в мембранный пузырек – фагосому – внутри клетки. Фагоцитоз свойственен простейшим, кишечнополостным, лейкоцитам, а также клеткам капилляров костного мозга, селезенки, печени, надпочечников.

-

Пиноцитоз (греч. пино – пью) – это процесс поглощения клеткой мелких капель жидкости с растворенными в ней высокомолекулярными веществами. Осуществляется путем захвата этих капель выростами цитоплазмы. Захваченные капли погружаются в цитоплазму и там усваиваются. Явление пиноцитоза свойственно животным клеткам и одноклеточным простейшим.

Рисунок 2. Фагоцитоз

Рисунок 3. Пиноцитоз

Превращение веществ в клетке

Пищевые вещества, попавшие в организм, вовлекаются в процессы метаболизма. Метаболизм представляет собой совокупность взаимосвязанных и сбалансированных процессов, включающих разнообразные химические превращения в организме.

Реакции синтеза, осуществляющиеся с потреблением энергии, составляют основу анаболизма (пластического обмена, или ассимиляции).

Процесс синтеза веществ = пластический обмен = ассимиляция = анаболизм

Чтобы что-то построить, надо затратить энергию — этот процесс идет с поглощением энергии.

Противоположный анаболизму процесс – катаболизм – процесс расщепления веществ с высвобождением энергии (энергетический обмен, или диссимиляция).

Процесс расщепления = энергетический обмен = диссимиляция = катаболизм

Это процесс, при котором сложные вещества разлагаются на простые. “Ломать — не строить”, так что энергия при этом выделяется.

В основном, это реакции окисления, происходят они в митохондриях, самый простой пример — дыхание. При дыхании сложные органические вещества расщепляются до простых, выделяется углекислый газ и энергия.

Вообще, эти два процесса взаимосвязаны и переходят один в другой. Суммарно уравнение метаболизма — обмена веществ в клетке — можно записать так:

катаболизм + анаболизм = обмен веществ в клетке = метаболизм

Рассмотрим эти процессы подробнее.

Энергетический обмен = Диссимиляция = Катаболизм

Этот процесс идет в несколько этапов, и нам нужно рассмотреть, как он проходит в различных организмах.

Организмов будет всего 2 — многоклеточный (человек, например) и одноклеточный (растительный и животный).

И запомните, сочетание букв АТФ (аденозинтрифосфат) — означает “энергию”. Просто эта энергия заключена в молекуле.

1. Значение АТФ в обмене веществ

Энергия, высвобождающаяся при распаде органических веществ, не сразу используется клеткой, а запасается в форме высокоэнергетических соединений, как правило, в форме аденозинтрифосфата (АТФ). По своей химической природе АТФ относится к мононуклеотидам и состоит из азотистого основания аденина, углевода рибозы и трех остатков фосфорной кислоты.

Энергия, высвобождающаяся при гидролизе АТФ, используется клеткой для совершения всех видов работы. Значительные количества энергии расходуются на биологические синтезы. АТФ является универсальным источником энергообеспечения клетки. Запас АТФ в клетке ограничен и пополняется благодаря процессу фосфорилирования, происходящему с разной интенсивностью при дыхании, брожении и фотосинтезе. АТФ обновляется чрезвычайно быстро (у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ менее 1 минуты).

2. Энергетический обмен в клетке. Синтез АТФ

Синтез АТФ происходит в клетках всех организмов в процессе фосфорилирования, т.е. присоединения неорганического фосфата к АДФ. Энергия для фосфорилирования АДФ образуется в ходе энергетического обмена. Энергетический обмен, или диссимиляция, представляет собой совокупность реакции расщепления органических веществ, сопровождающихся выделением энергии. В зависимости от среды обитания диссимиляция может протекать в два или три этапа.

У большинства живых организмов ― аэробов, живущих в кислородной среде, ― в ходе диссимиляции осуществляется три этапа: подготовительный, бескислородный, кислородный. У анаэробов, обитающих в среде лишенной кислорода, или у аэробов при его недостатке, диссимиляция протекает лишь в два первых этапа с образованием промежуточных органических соединений, еще богатых энергией.

-

Первый этап – подготовительный. В желудочно-кишечном тракте многоклеточных организмов он осуществляется пищеварительными ферментами. У одноклеточных – ферментами лизосом. На первом этапе происходит расщепление белков до аминокислот, жиров до глицерина и жирных кислот, полисахаридов до моносахаридов, нуклеиновых кислот до нуклеотидов. Этот процесс называется пищеварением.

-

Второй этап – бескислородный (гликолиз). Его биологический смысл заключается в начале постепенного расщепления и окисления глюкозы с накоплением энергии в виде 2 молекул АТФ. Гликолиз происходит в цитоплазме клеток. Он состоит из нескольких последовательных реакций превращения молекулы глюкозы в две молекулы пировиноградной кислоты (пирувата) и две молекулы АТФ, в виде которой запасается часть энергии, выделившейся при гликолизе:

С6Н12O6 + 2АДФ + 2Ф → 2С3Н4O3 + 2АТФ.

Остальная энергия рассеивается в виде тепла.

В клетках дрожжей и растений (при недостатке кислорода) пируват распадается на этиловый спирт и углекислый газ. Этот процесс называется спиртовым брожением.

Энергии, накопленной при гликолизе, слишком мало для организмов, использующих кислород для своего дыхания. Вот почему в мышцах животных, в том числе и у человека, при больших нагрузках и нехватке кислорода образуется молочная кислота (С3Н6O3), которая накапливается в виде лактата. Появляется боль в мышцах. У нетренированных людей это происходит быстрее, чем у людей тренированных.

-

Третий этап – кислородный, состоящий из двух последовательных процессов – цикла Кребса, названного по имени Нобелевского лауреата Ганса Кребса, и окислительного фосфорилирования. Его смысл заключается в том, что при кислородном дыхании пируват окисляется до окончательных продуктов – углекислого газа и воды, а энергия, выделяющаяся при окислении, запасается в виде 36 молекул АТФ. (34 молекулы в цикле Кребса и 2 молекулы в ходе окислительного фосфорилирования). Эта энергия распада органических соединений обеспечивает реакции их синтеза в пластическом обмене. Кислородный этап возник после накопления в атмосфере достаточного количества молекулярного кислорода и появления аэробных организмов.

Окислительное фосфорилирование, или клеточное дыхание происходит на внутренних мембранах митохондрий, в которые встроены молекулы-переносчики электронов. В ходе этой стадии освобождается большая часть метаболической энергии. Молекулы-переносчики транспортируют электроны к молекулярному кислороду. Часть энергии рассеивается в виде тепла, а часть расходуется на образование АТФ.

Суммарная реакция энергетического обмена:

С6Н12O6 + 6O2 → 6СO2 + 6Н2O + 38АТФ.

Пластический обмен = ассимиляция = анаболизм

Пластический обмен, или ассимиляция, представляют собой совокупность реакций, обеспечивающих синтез сложных органических соединений в клетке. Гетеротрофные организмы строят собственные органические вещества из органических компонентов пищи. Гетеротрофная ассимиляция сводится, по существу, к перестройке молекул:

Органические вещества пищи (белки, жиры, углеводы) → пищеварение → Простые органические молекулы (аминокислоты, жирные кислоты, моносахара) → биологические синтезы → Макромолекулы тела (белки, жиры, углеводы).

Автотрофные организмы способны полностью самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических молекул, потребляемых из внешней среды. В процессе автотрофной ассимиляции реакции фото- и хемосинтеза, обеспечивающие образование простых органических соединений, предшествует биологическим синтезам молекул макромолекул:

Неорганические вещества (углекислый газ, вода) → фотосинтез, хемосинтез → Простые органические молекулы (аминокислоты, жирные кислоты, моносахара)→ биологические синтезы → Макромолекулы тела (белки, жиры, углеводы).

1. Фотосинтез

Фотосинтез ― синтез органических соединении из неорганических, идущий за счет энергии клетки. Ведущую роль в процессах фотосинтеза играют фотосинтезирующие пигменты, обладающие уникальным свойством ― улавливать свет и превращать его энергию в химическую энергию. Фотосинтезирующие пигменты представляют собой довольно многочисленную группу белково-подобных веществ. Главным и наиболее важным в энергетическом плане является пигмент хлорофилл, встречающийся у всех фототрофов, кроме бактерий-фотосинтетиков. Фотосинтезирующие пигменты встроены во внутреннюю мембрану пластид у эукариот или во впячивания цитоплазматической мембраны у прокариот.

В процессе фотосинтеза кроме моносахаридов (глюкоза и др.), которые превращаются в крахмал и запасаются растением, синтезируются мономеры других органических соединении ― аминокислоты, глицерин и жирные кислоты. Таким образом, благодаря фотосинтезу растительные, а точнее ― хлорофиллосодержащие, клетки обеспечивают себя и все живое на Земле необходимыми органическими веществами и кислородом.

2. Хемосинтез

Хемосинтез также представляет собой процесс синтеза органических соединений из неорганических, но осуществляется он не за счет энергии света, а за счет химической энергии, получаемой при окислении неорганических веществ (серы, сероводорода, железа, аммиака, нитрита и др.). Наибольшее значение имеют нитрифицирующие, железо- и серобактерии.

Высвобождающаяся в ходе реакций окисления энергия запасается бактериями в виде АТФ и используется для синтеза органических соединений. Хемосинтезирующие бактерии играют очень важную роль в биосфере. Они участвуют в очистке сточных вод, способствуют накоплению в почве минеральных веществ, повышают плодородие почвы.

Транспорт веществ в клетку

Живые организмы представляют собой открытые системы, которые нуждаются в поступлении веществ и энергии извне.

Поступление веществ в клетку называется эндоцитоз («эндо» = внутрь, «цито» = клетка), а их выделение из клетки – экзоцитоз («экзо» = наружу).

Эндоцитоз – поступление веществ в клетку.

Экзоцитоз – выделение веществ из клетки.

Существует два типа проникновения веществ в клетку через мембраны: пассивный и активный транспорт.

Пассивный транспорт

-

Перенос веществ через мембрану

-

По градиенту концентрации (из области большей концентрации в область меньшей).

-

Без затрат энергии.

Простая диффузия

-

«Просачивание» молекул через билипидный слой или белковые поры.

-

Путём простой диффузии в клетку проникают гидрофобные вещества (O2, N2, бензол) и полярные маленькие молекулы (CO2, H2O, мочевина). Не проникают полярные относительно крупные молекулы (аминокислоты, моносахариды), заряженные частицы (ионы) и макромолекулы (ДНК, белки). Не требует затрат АТФ.

-

Не проникают полярные относительно крупные молекулы (аминокислоты, моносахариды), заряженные частицы (ионы) и макромолекулы (ДНК, белки).

Облегченная диффузия

-

Диффузия вещества по градиенту его концентрации, которая осуществляется с помощью специальных погружённых в мембрану транспортных белков-переносчиков. Не требует затрат АТФ.

-

Проникают полярные относительно крупные молекулы (аминокислоты, моносахариды), заряженные частицы (ионы) и макромолекулы (ДНК, белки).

Осмос

-

Процесс односторонней диффузии растворителя в сторону большей концентрации растворённого вещества из области с меньшей концентрацией растворенного вещества через полупроницаемую мембрану.

-

Перенос растворителя через мембрану обусловлен осмотическим давлением: система пытается выровнять концентрацию раствора в обеих средах, разделённых мембраной.

-

Существует явление обратного осмоса – обратной диффузии растворителя.

Активный и пассивный транспорт

Активный транспорт

-

Перенос вещества через мембрану или слой клеток

-

Против градиента концентрации (из области меньшей концентрации в область большей).

-

С затратой энергии АТФ.

К активно транспортируемым веществам относят ионы натрия, калия, кальция, железа, водорода, хлора, йода, мочевой кислоты, некоторые сахара и большинство аминокислот.

Калий-натриевый насос

Механизм активного транспорта лучше всего изучен для натрий-калиевого насоса (Na+/K+-нaсоса) – транспортного процесса, который выкачивает ионы натрия через мембрану клетки наружу и в то же время закачивает в клетку ионы калия.

-

Насос отвечает за поддержание различной концентрации ионов натрия и калия по обе стороны мембраны, а также за наличие отрицательного электрического потенциала внутри клеток.

-

Работа насоса. Когда 2 иона калия связываются с белком-переносчиком снаружи и 3 иона натрия связываются с ним внутри, активируется АТФ-азная функция белка. Это ведет к расщеплению 1 молекулы АТФ до АДФ с выделением энергии высокоэнергетической фосфатной связи. Полагают, что эта освобожденная энергия вызывает изменение молекулы белка-переносчика, в результате 3 иона натрия перемещаются наружу, а 2 иона калия – внутрь клетки.

Калий-натриевый насос

Фагоцитоз

-

От греч. «фаго» – пожирать

-

Поглощение клеткой твердых органических веществ. Выросты мембраны окружают твёрдую частицу и образуют углубление, которое отпочковывается внутрь клетки и образуется пузырёк – фагосома.

-

Фагоцитоз свойственен простейшим, кишечнополостным, лейкоцитам, а также клеткам капилляров костного мозга, селезенки, печени, надпочечников.

Пиноцитоз

-

От греч. «пино» – пью

-

Поглощения клеткой капель жидкости с растворёнными веществами. Механизм поглощения схож с механизмом фагоцитоза.

-

Пиноцитоз характерен для животных клеток.

а) фагоцитоз и б) пиноцитоз

*Прочитайте темы “Метаболизм. Основные понятия” и “Энергетический обмен в клетке” и выполните тестирование.

Итак, имеем википедическую статью про натрий-калиевую аденозинтрифосфатазу. Когда я был маленький, её (аденозинтрифосфатазу, а не статью) называли проще — натрий-калиевым насосом (иногда помпой). Некий датский биохимик по фамилии Скоу открыл этот белок в 1957 году, а через сорок лет получил за это открытие нобелевку. Википедия про повод к нобелевке написала плохо, и об этом будет речь дальше. Но пока — про саму аденозинтрифосфатазу чуть более живо, чем в википедии.

Зачем нужен этот насос? Он нужен для того, чтобы откачивать из клетки натрий (на картинке — оранжевые шестиугольнички) и закачивать в неё калий (на картинке — жёлтые овальчики). Зачем именно так? По многим причинам. Например (очень грубо и приближённо), при избытке натрия в клетке она набухает, ферментативные реакции в ней замедляются, а при повышении количества калия в клетке всё бывает наоборот.

Но важнее всего не это. Насос высасывает из клетки ионов натрия (в пересчёте на ионы в штуках и/или на единицы заряда) в полтора раза больше, чем накачивает в неё ионов калия. Те и другие ионы — положительно заряженные (катионы). За счёт этого наружная сторона клеточной мембраны заряжается положительно, а внутренняя отрицательно. Клетка с таким распределением электрических зарядов может проявлять электрическую активность, а электричество — наше всё. И давайте запомним: все плюсы у клетки наружу.

Перекачка — процесс энергозатратный. На удаление из клетки трёх ионов натрия и попадание в неё двух ионов калия молекула натрий-калиевого насоса тратит одну молекулу АТФ (на картинке — голубой треугольничек с тремя тёмно-синими пульками). Затраты тут не означают полной деструкции: от АТФ отрывается один фосфат-ион (на картинке — отдельная тёмно-синяя пулька) примерно как отрывной купон от билета в кино или в музей. Потом этот отрывной купон можно приделать обратно, и это, конечно, требует энергии.

Для справки: фосфат-ион имеет заряд -3, ионы натрия и калия имеют заряды по +1 каждый.

Проверим бухгалтерию википедической статьи. В статье написано следующее:

«На первой стадии фермент присоединяет с внутренней стороны мембраны три иона Na+ . Эти ионы изменяют конформацию активного центра АТФ-азы. После этого фермент способен гидролизовать одну молекулу АТФ. Выделившаяся после гидролиза энергия расходуется на изменение конформации переносчика, благодаря чему три иона Na+ и ион PO43− (фосфат) оказываются на внешней стороне мембраны. Здесь ионы Na+ отщепляются, а PO43− замещается на два иона К+. После этого фермент возвращается в исходную конформацию, и ионы К+ оказываются на внутренней стороне мембраны. Здесь ионы К+ отщепляются, и переносчик вновь готов к работе».

Давайте распишем по шагам движение зарядов, как оно описано в википедии.

• Шаг первый. К внутренней части насоса присоединяется заряд +3 (три иона натрия). Ничто никуда не перемещается.

• Шаг второй. Где-то в районе насоса распадается одна молекула АТФ (где — в статье не указано, но будем считать, что рядом с внутренней стороной — кстати, именно так нарисовано на википедической картинке). Изменения заряда нет, переноса нет.

• Шаг третий. Насос фосфорилируется, то есть к его внутренней (судя по картинке) стороне присоединяется один фосфат-ион, т.е. заряд -3. Переноса заряда нет.

• Шаг четвёртый. Три иона натрия (три плюсика) и фосфат-ион (один раз минус три) перемещаются на наружную сторону насоса. Суммарный перемещаемый заряд равен 3-3=0.

• Шаг пятый. Как утверждает википедия, фосфат-ион обменивается на два иона калия, а три иона натрия просто уходят вовне. Таким образом, к внешней стороне насоса оказывается присоединён заряд +2.

• Шаг шестой. Два иона калия переносятся внутрь. Внутри оказывается избыточный заряд +2. Вуаля.

Таким образом, если верить тексту википедии, клеточная мембрана должна быть минусами наружу, что является чудовищной неправдой, и в клетке должен очень быстро исчерпываться запас фосфат-ионов, что является ещё более чудовищной неправдой. Простой арифметический подсчёт выявляет в википедии нестыковки, очевидные любому аудитору. Да что там аудитору — любому первокласснику.

Однако если вглядеться в картинку, на ней видно: фосфат-ион остаётся внутри. Никакого обмена фосфата на два иона калия не происходит! Фосфат сперва присоединяется ко внутренней части насоса, затем отщепляется во внутреннее же пространство клетки.

Не знаю, как можно было так ошибиться, и не хочу влезать в правку википедических статей. Жаль вот только, что эту статью цитируют в самых разных источниках.

Но если вас вдруг по какой-то причине интересует биохимия или электрофизиология — перепроверьте мои расчёты и передайте их другому. Ей-богу, нет ничего сложного в том, чтобы вычесть два из трёх и не пустить в расчёты лишнюю тройку.

P.S. Подумал и решил дополнить пост правильным описанием процесса. Текст дан курсивом, отличающиеся от исходника места выделены нормальным шрифтом.

На первой стадии фермент присоединяет с внутренней стороны мембраны три иона Na+ . Эти ионы изменяют конформацию активного центра АТФ-азы. После этого фермент способен присоединить одну молекулу АТФ с внутренней стороны мембраны и гидролизовать её, т.е. отщепить ион PO43− (фосфат), который остаётся присоединён к молекуле фермента на внутренней стороне мембраны. Выделившаяся после гидролиза энергия расходуется на изменение конформации переносчика, благодаря чему три иона Na+ оказываются на внешней стороне мембраны. Здесь ионы Na+ отщепляются, а вместо них на внешней стороне мембраны к ферменту присоединяются два иона К+, что вызывает отщепление от внутренней части молекулы иона PO43−. После этого фермент возвращается в исходную конформацию, и ионы К+ оказываются на внутренней стороне мембраны. Здесь ионы К+ отщепляются, и переносчик вновь готов к работе».

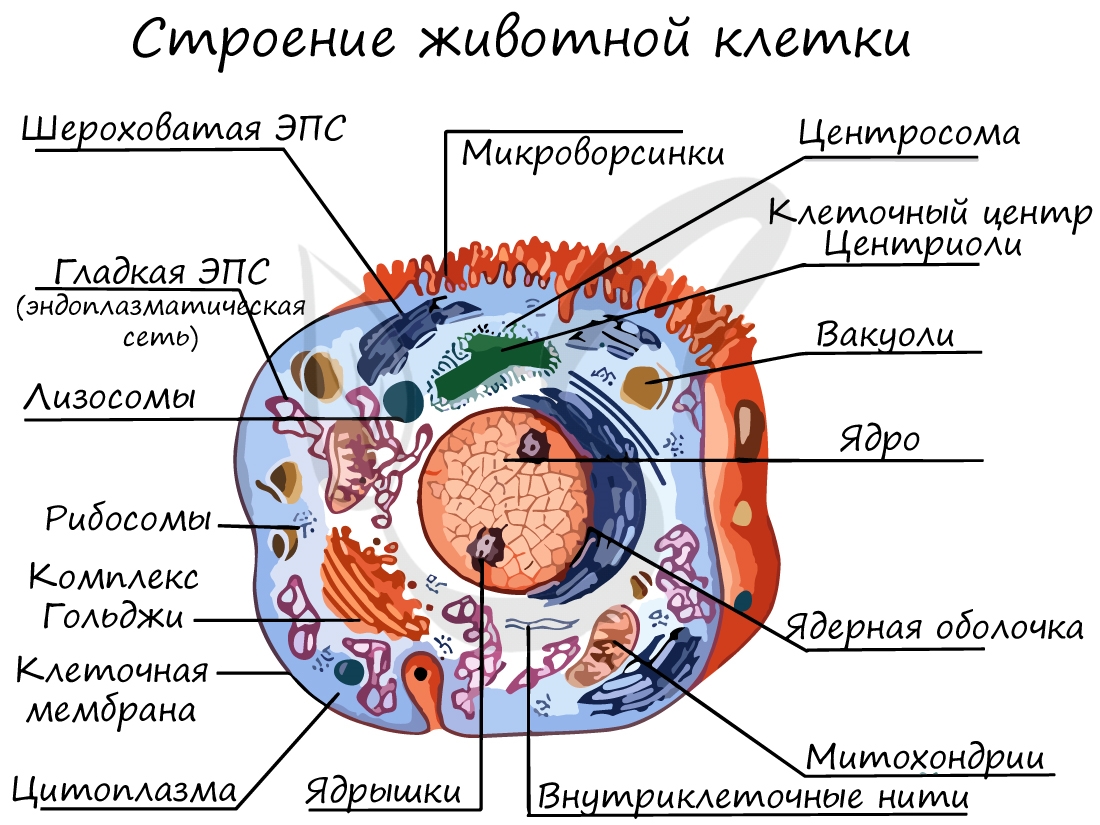

Органоиды (органеллы) клетки — специализированные структуры клетки, выполняющие различные жизненно необходимые

функции. Особенно сложно устроены клетки простейших, где одна клетка составляет весь организм и выполняет функции

дыхания, выделения, пищеварения и многие другие.

Органоиды клетки подразделяются на:

- Немембранные — рибосомы, клеточный центр, микротрубочки, органоиды движения (жгутики, реснички)

- Одномембранные — ЭПС, комплекс (аппарат) Гольджи, лизосомы и вакуоли

- Двумембранные — пластиды, митохондрии

Ядро не включается в понятие «органоиды клетки», является структурой клетки, однако также будет рассмотрено нами в этой статье.

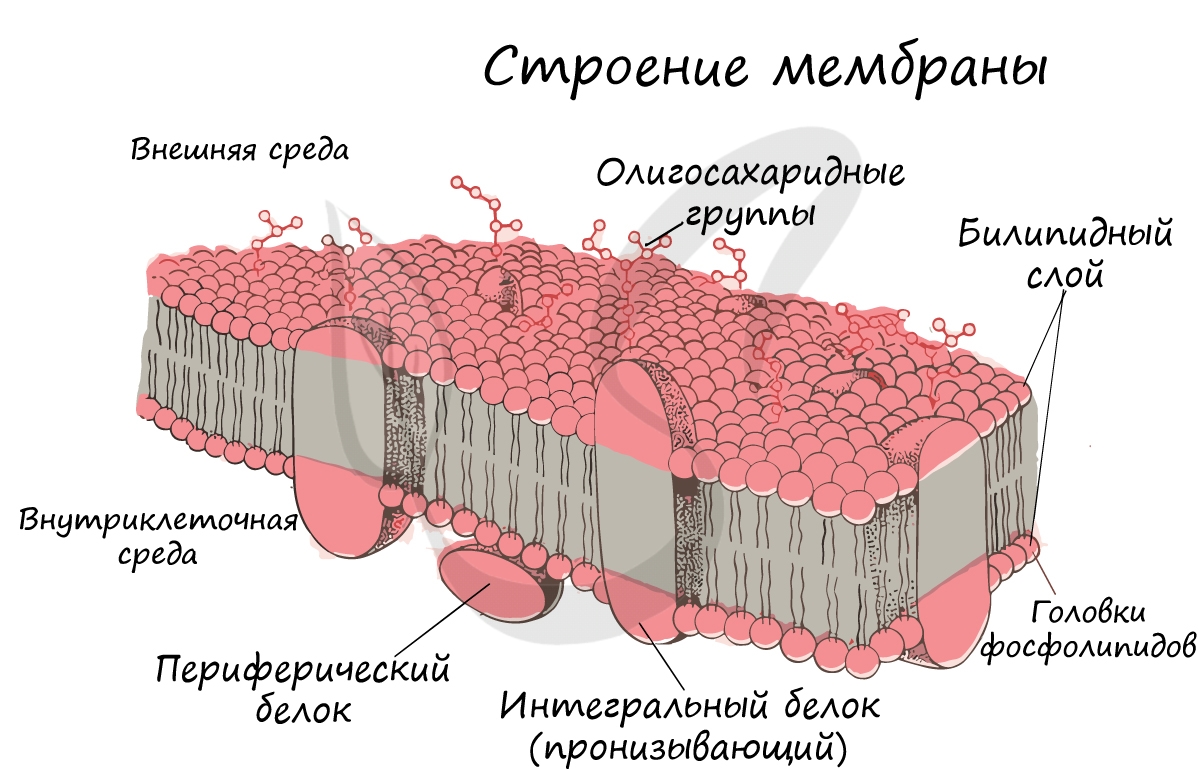

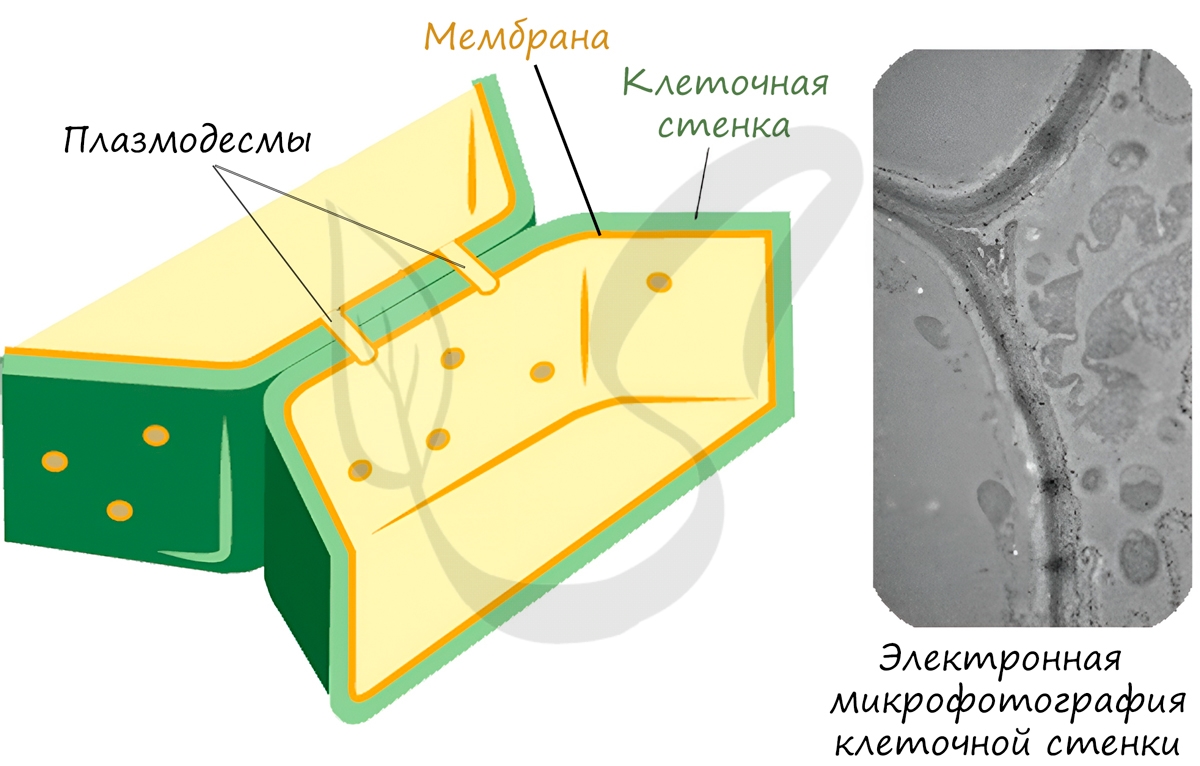

Прежде чем говорить об органоидах клетки, без которых невозможна ее жизнедеятельность, необходимо

упомянуть о том, без чего вообще не существует клетки — о клеточной мембране. Клеточная мембрана ограничивает клетку

от окружающего мира и формирует ее внутреннюю среду.

Клеточная мембрана (оболочка)

Запомните, что в отличие от клеточной стенки, которая есть только у растительных клеток и у клеток грибов (она придает им плотную,

жесткую форму) клеточная мембрана есть у всех клеток без исключения! Этот важный момент объясню еще раз

только клеточная мембрана, а у клеток растений и грибов есть и клеточная стенка, и клеточная мембрана.

Клеточная мембрана представляет собой билипидный слой (лат. bi — двойной + греч. lipos — жир), который пронизывают молекулы

белков.

Билипидный слой представлен двумя слоями фосфолипидов. Обратите внимание, что их гидрофобные концы обращены внутрь мембраны, а

гидрофильные «головки» смотрят наружу. Билипидный слой насквозь пронизывают интегральные белки, частично — погруженные белки,

имеются также поверхностно лежащие белки — периферические.

Белки принимают участие в:

- Поддержании постоянства структуры мембраны

- Рецепции сигналов из окружающей среды (химического раздражения)

- Транспорте веществ через мембрану

- Ускорении (катализе) реакций, которые ассоциированы с мембраной

Интегральные (пронизывающие) белки образуют каналы, по которым молекулы различных веществ могут поступать в клетку или удаляться из нее.

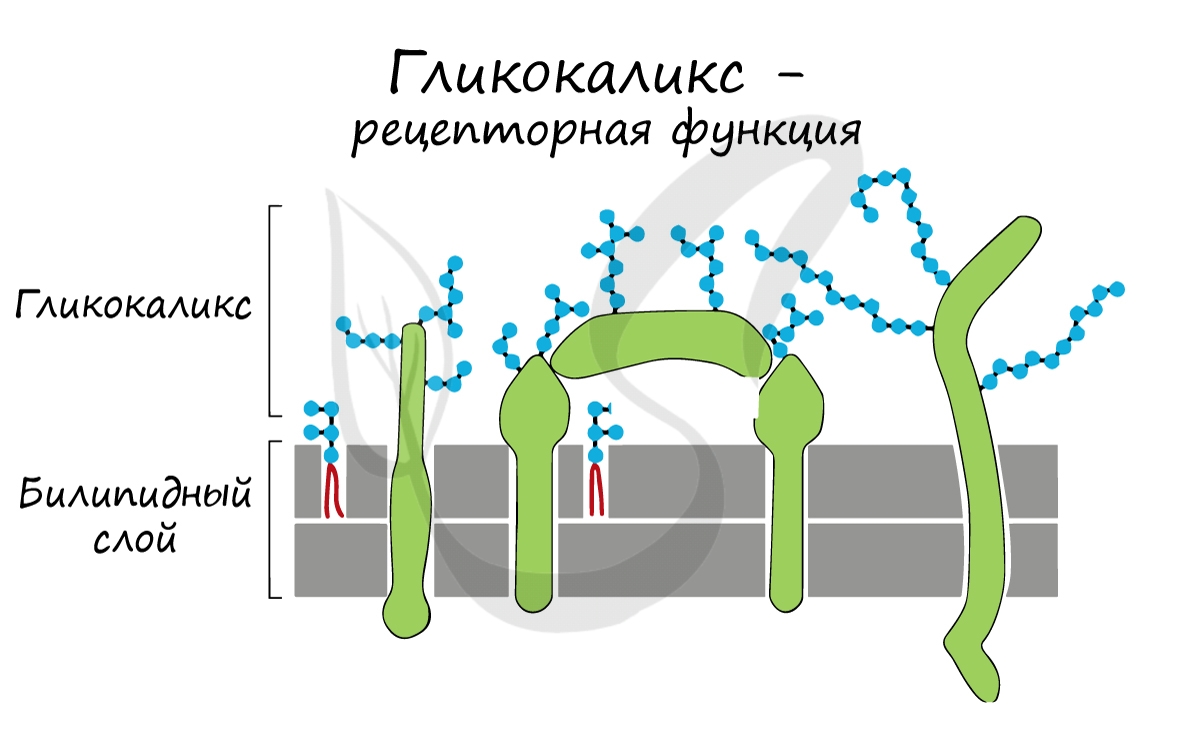

«Заякоренные» молекулы олигосахаридов на поверхности клетки образуют гликокаликс, который выполняет рецепторную функцию, участвует

в избирательном транспорте веществ через мембрану.

Теперь вы знаете, что гликокаликс — надмембранный комплекс, совокупность клеточных рецепторов, которые нужны клетке для восприятия регуляторных

сигналов биологически активных веществ (гормонов, гормоноподобных веществ). Гормон избирателен, специфичен и присоединяется

только к своему рецептору: меняется конформация молекулы рецептора и обмен веществ в клетке. Так гормоны

регулируют жизнедеятельность клеток.

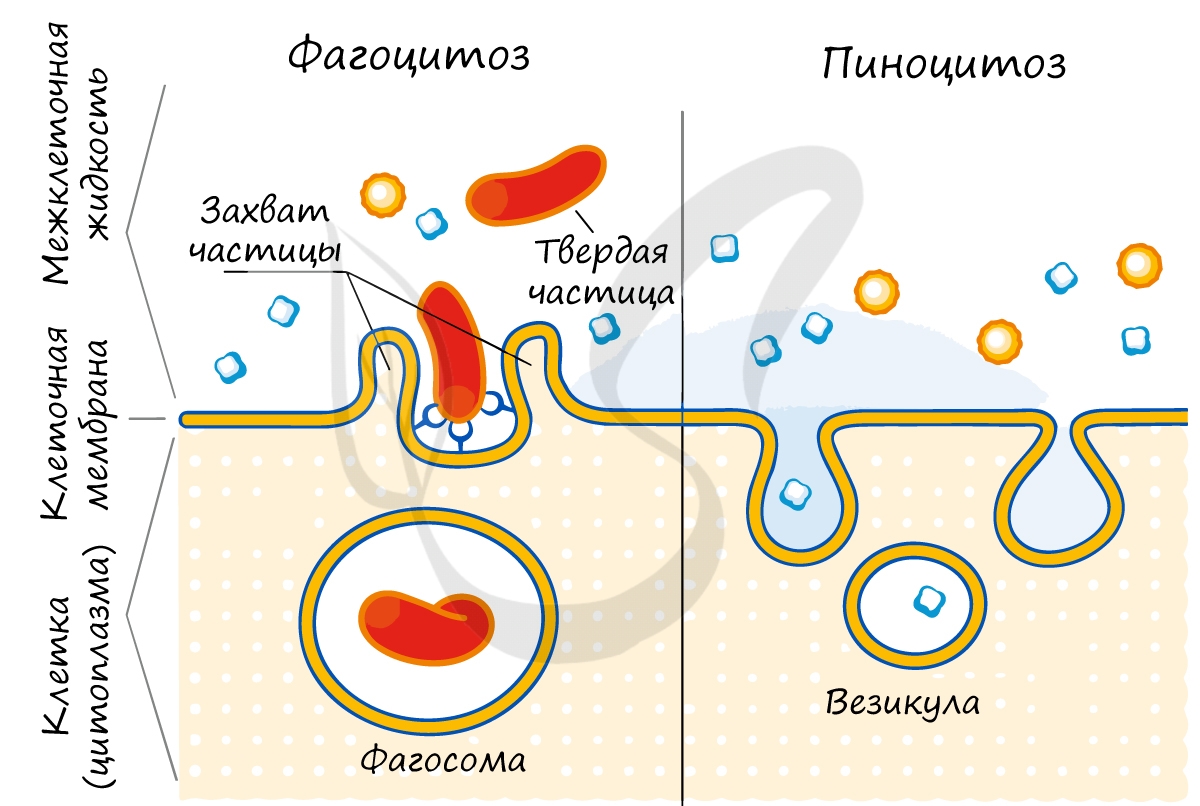

Вирусы и бактерии не являются исключением: они взаимодействуют только с теми клетками, на которых есть подходящие к

ним рецепторы. Так, вирус гриппа поражает преимущественно клетки слизистой верхних дыхательных путей. Однако, если рецепторов

нет, то вирус не может проникнуть в клетку, и организм приобретает невосприимчивость к инфекции. Вспомните врожденный

иммунитет: именно по причине отсутствия рецепторов человек не восприимчив ко многим болезням животных.

Итак, вернемся к клеточной мембране. Ее можно сравнить со стенами помещения, в котором, вероятно, вы находитесь. Стены дома защищают

его от ветра, дождя, снега и прочих факторов внешней среды. Рискну предположить, что в вашем доме есть окна и двери, которые

по мере необходимости открываются и закрываются

через мембрану вещества поступают в клетку и удаляются из нее.

Подведем итоги. Клеточная мембрана выполняет ряд важнейших функций:

- Разделительная (барьерная) — образует барьер между внешней средой и внутренней средой клетки (цитоплазмой с органоидами)

- Поддержание обмена веществ между внешней средой и цитоплазмой

- Транспортная

-

Пассивный — часто идет по градиенту концентрации, без затрат АТФ (энергии). Возможен путем осмоса, простой диффузии

или облегченной (с участием белка-переносчика) диффузии. - Активный

Через мембрану по каналам кислород и питательные вещества поступают в клетку, а продукты жизнедеятельности — мочевина

— удаляются из клетки во внешнюю среду.

Тесно связана с обменом веществ, однако здесь мне особенно хочется подчеркнуть варианты транспорта веществ через клетку.

Выделяется два вида транспорта:

Внутрь клетки с помощью осмоса поступает вода. Путем простой диффузии в клетку попадают O2, H2O,

CO2, мочевина. Облегченная диффузия характерна для транспорта глюкозы, аминокислот.

Активный транспорт чаще происходит против градиента концентрации, в ходе него используются белки-переносчики и

энергия АТФ. Ярким примером является натрий-калиевый насос, который накачивает ионы калия внутрь клетки, а ионы

натрия выводит наружу. Это происходит против градиента концентрации, поэтому без затрат энергии (АТФ) не обойтись.

Внутрь клетки крупные молекулы попадают путем эндоцитоза (греч. endo — внутрь) двумя путями:

- Фагоцитоз (греч. phago — ем + cytos — клетка) — поглощение твердых пищевых частиц и бактерий фагоцитами

- Пиноцитоз (греч. pino — пью) — поглощение клеткой жидкости, захват жидкости клеточной поверхностью

Фагоцитоз был открыт И.И. Мечниковым, который создал фагоцитарную теорию иммунитета. Это теория гласит, что в основе иммунной системы

нашего организма лежит явление фагоцитоза: попавшие в организм бактерии уничтожаются фагоцитами (T-лимфоцитами), которые переваривают их.

В ходе эндоцитоза мембрана сильно прогибается внутрь клетки, ее края смыкаются, захватывая бактерию, пищевые частицы или жидкость внутрь

клетки. Образуется везикула (пузырек), который движется к пищеварительной вакуоли или лизосоме, где происходит внутриклеточное

пищеварение.

Клетки многих органов, к частности эндокринных желез, которые выделяют в кровь гормоны, транспортируют синтезированные вещества к

мембране и удаляют их из клетки с помощью экзоцитоза (от др.-греч. ἔξω — вне, снаружи). Таким образом, процессы экзоцитоза и

эндоцитоза противоположны.

Клеточная стенка

Расположена снаружи клеточной мембраны. Присутствует только в клетках бактерий, растений и грибов, у животных отсутствует.

Придает клетке определенную форму, направляет ее рост, придавая характерное строение всему организму.

Клеточная стенка бактерий состоит из полимера муреина, у грибов — из хитина, у растений — из целлюлозы.

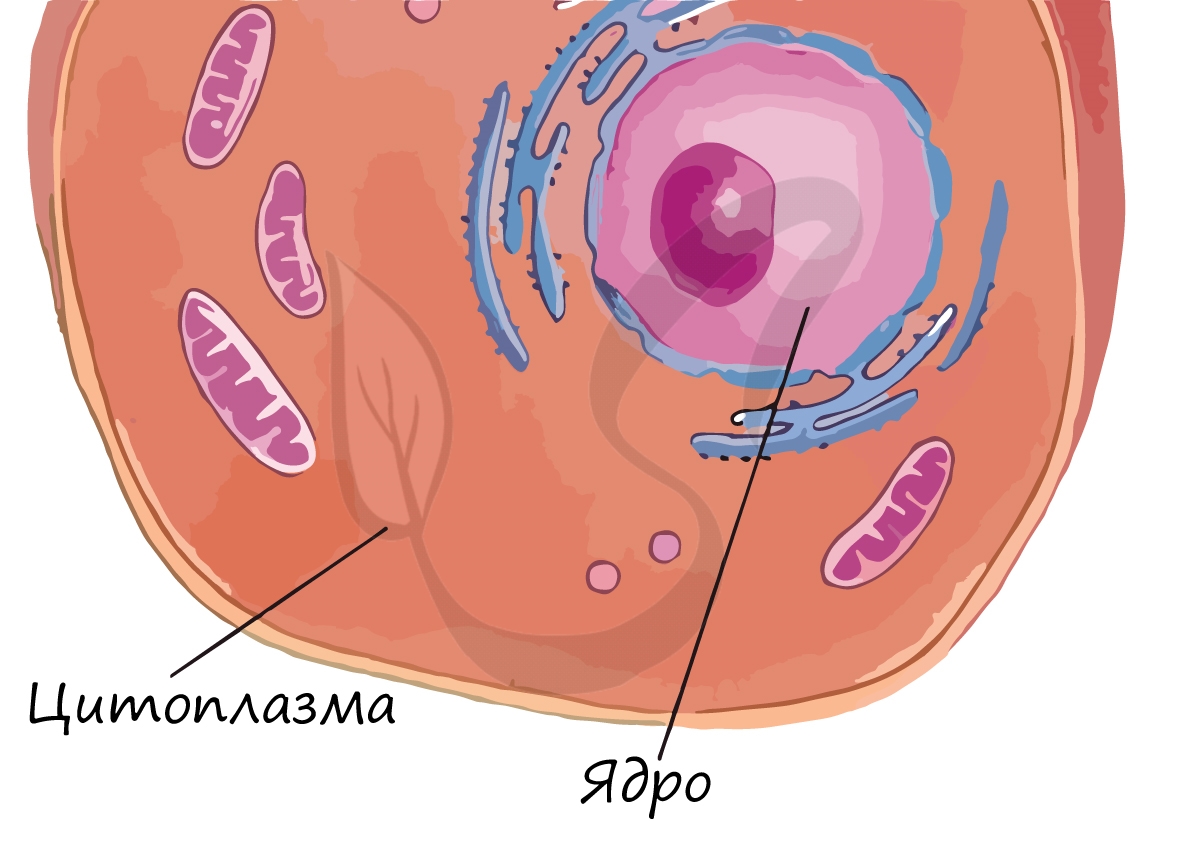

Цитоплазма

Органоиды клетки расположены в цитоплазме, которая состоит из воды, питательных веществ и продуктов обмена. В цитоплазме

происходит постоянный ток веществ: поступившие в клетку вещества для расщепления необходимо доставить к органоидам, а побочные продукты — удалить из клетки.

Постоянное движение цитоплазмы поддерживает связь между органоидами клетки и обеспечивает ее целостность.

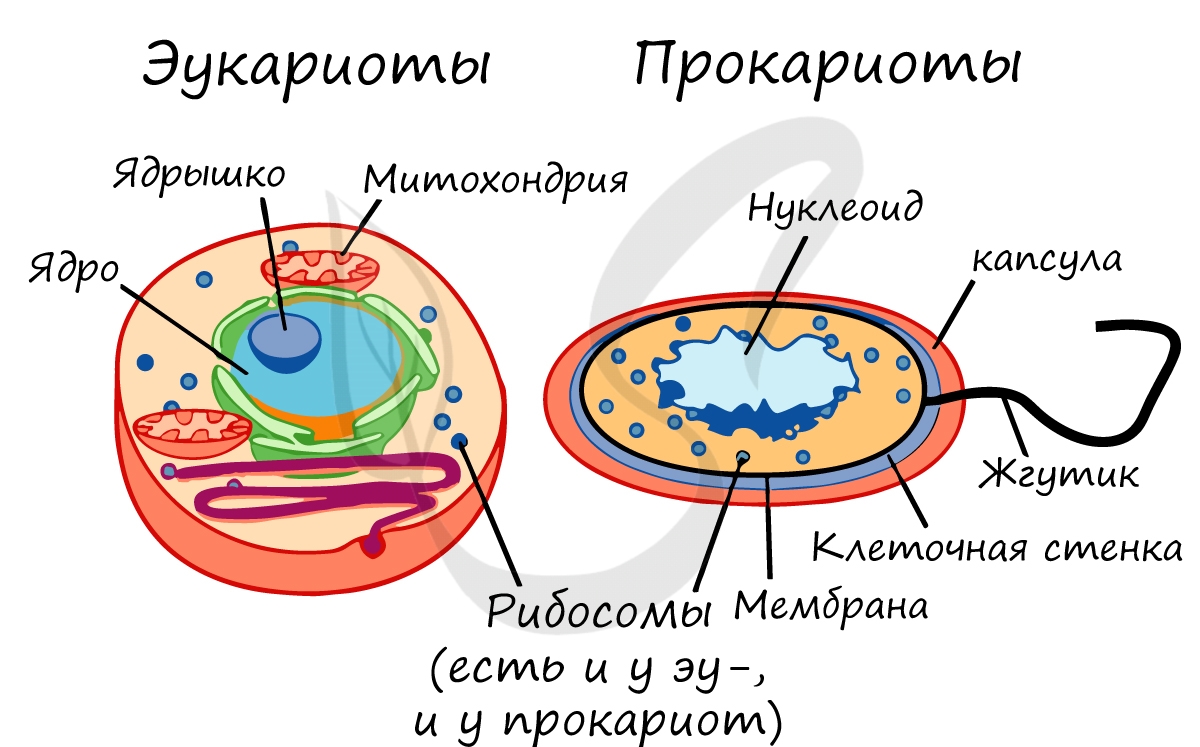

Прокариоты и эукариоты

Прокариоты (греч. πρό — перед и κάρυον — ядро) или доядерные — одноклеточные организмы, не обладающие в отличие от

эукариот оформленным ядром и мембранными органоидами. У прокариот могут обнаруживаться только немембранные органоиды.

Их генетический материал представлен в виде кольцевой молекулы ДНК — нуклеоида (нуклеоид — ДНК–содержащая зона клетки прокариот). К прокариотам относятся бактерии, в их числе цианобактерии (цианобактерий по-другому называют — сине-зеленые водоросли).

Эукариоты (греч. εὖ — хорошо + κάρυον — ядро) или ядерные — домен живых организмов, клетки которых содержат оформленное

ядро. Растения, животные, грибы — относятся к эукариотам.

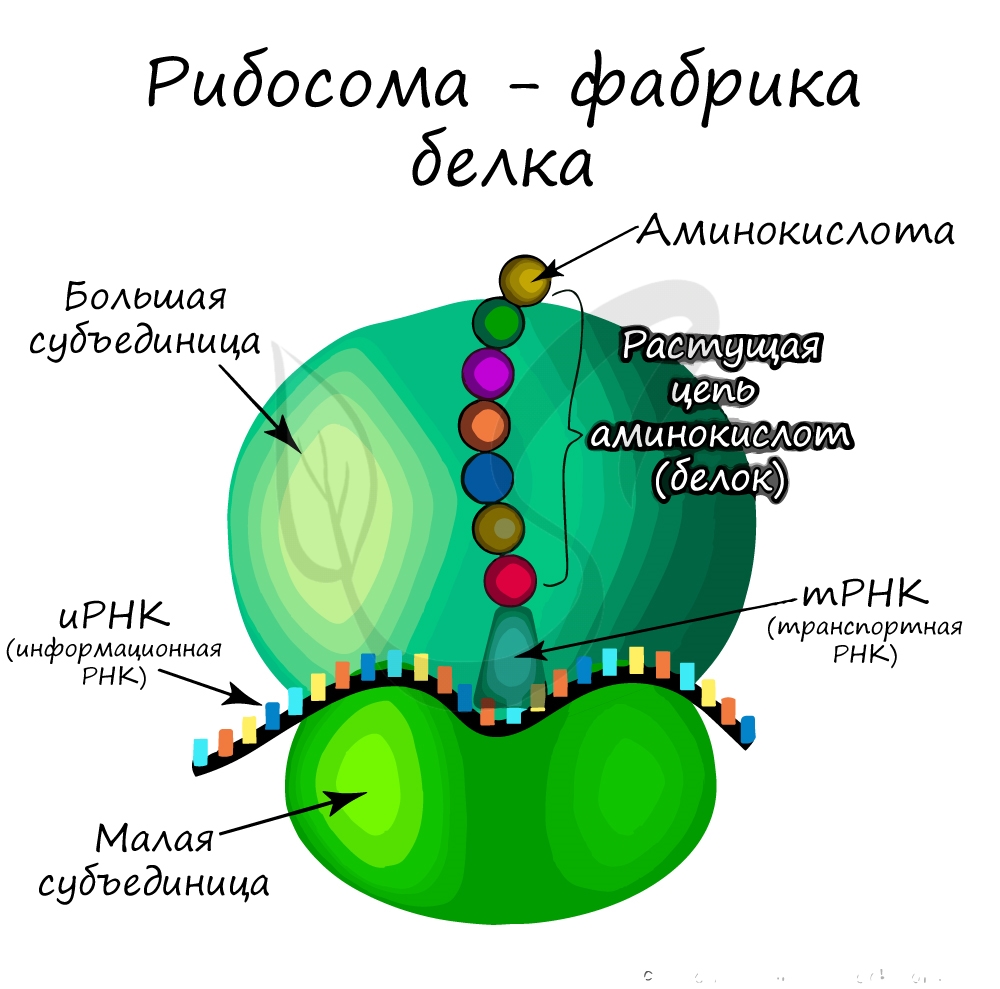

Немембранные органоиды

- Рибосома

- Микротрубочки и микрофиламенты

- Клеточный центр (центросома, от греч. soma — тело)

- Реснички и жгутики

Очень мелкая органелла (около 20 нм), которая была открыта после появления электронного микроскопа.

Состоит из двух субъединиц: большой и малой, в состав которых входят белки и рРНК (рибосомальная РНК), синтезируемая

в ядрышке.

Запомните ассоциацию: «Рибосома — фабрика белка». Именно здесь в ходе матричного биосинтеза — трансляции, с которой

подробнее мы познакомимся в следующих статьях, на базе иРНК (информационной РНК) синтезируется белок — последовательность

соединенных аминокислот в заданном иРНК порядке.

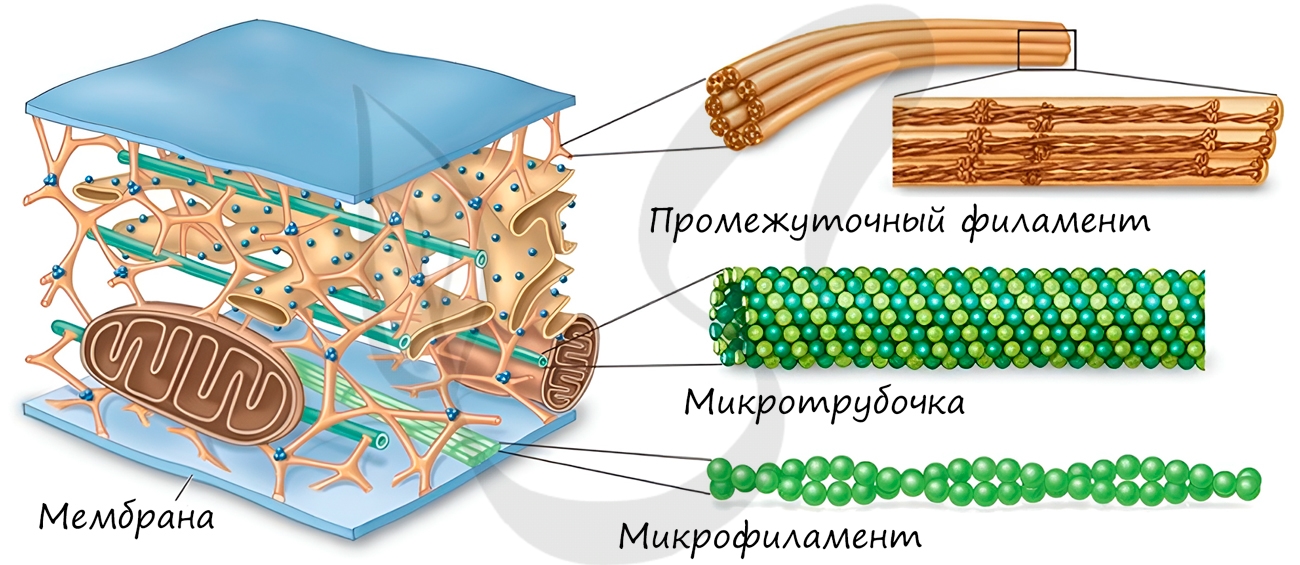

Микротрубочки являются внутриклеточными белковыми производными, входящими в состав цитоскелета. Они поддерживают

определенную форму клетки, участвуют во внутриклеточном транспорте и процессе деления путем образования нитей веретена деления. Микротрубочки

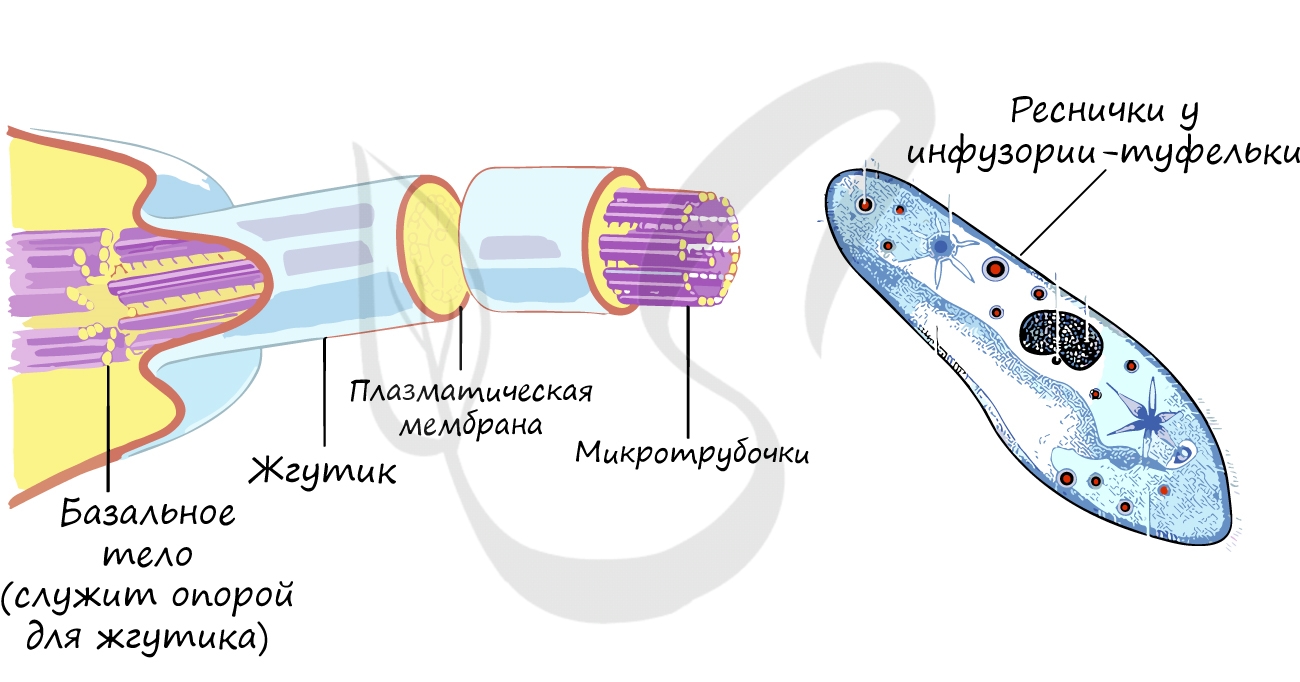

также образуют основу органоидов движения: жгутиков (у бактерий жгутик состоит из сократительного белка — флагеллина) и ресничек.

Микрофиламенты — тонкие длинные нитевидные структуры, состоящие из белка актина. Встречаются во всей цитоплазме,

служат для создания тока цитоплазмы, принимают участие в движении клетки, в процессах эндо- и экзоцитоза.

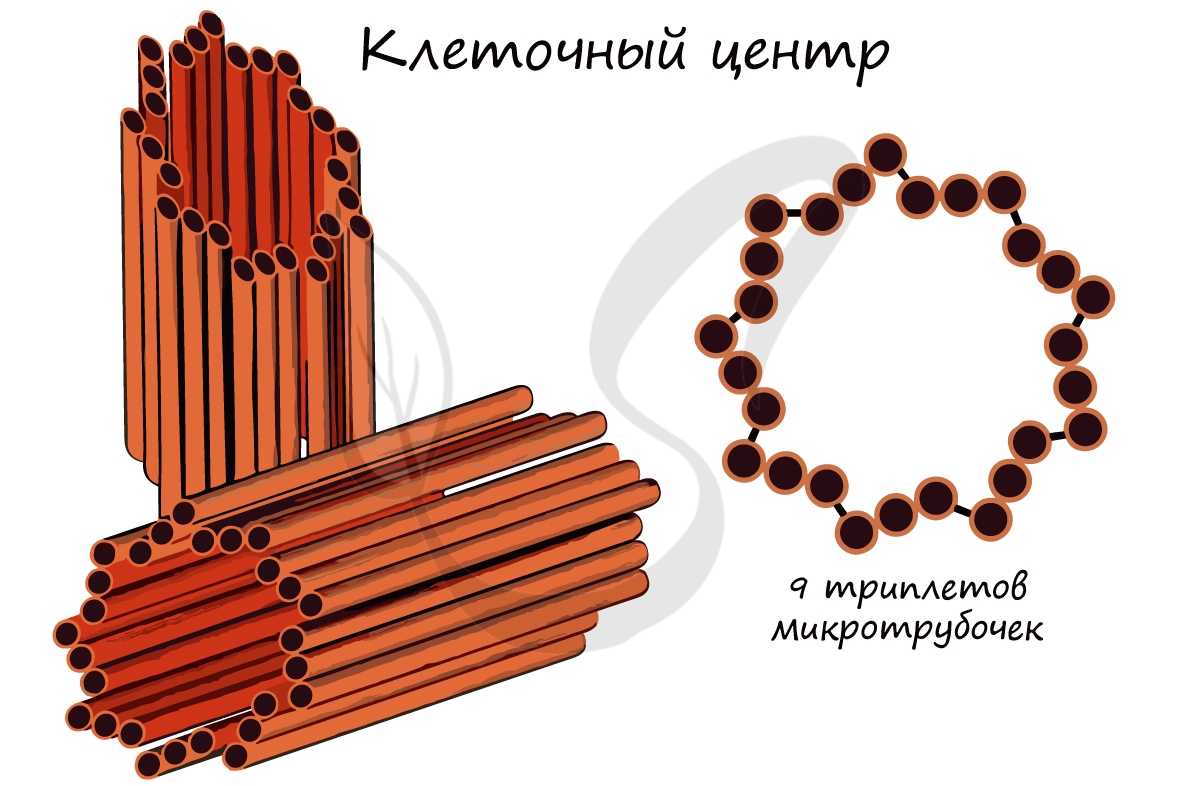

Этот органоид характерен только для животной клетки, в клетках низших грибов (мукор) и высших растений отсутствует. Клеточный

центр состоит из 9 триплетов микротрубочек (триплет — три соединенных вместе). Участвует в образовании нитей веретена деления,

располагается на полюсах клетки.

Это органоиды движения, которые выступают над поверхностью клетки и имеют в основе пучок микротрубочек.

Реснички встречаются только в клетках животных, жгутики можно обнаружить у животных, растений и бактерий.

Одномембранные органоиды

- Эндоплазматическая сеть (ЭПС), эндоплазматический ретикулум (лат. reticulum — сеть)

- Комплекс (аппарат) Гольджи

- Лизосома (греч. lisis — растворение + soma — тело)

- Пероксисомы (лат. per — сверх, греч. oxys — кислый и soma — тело)

- Вакуоли

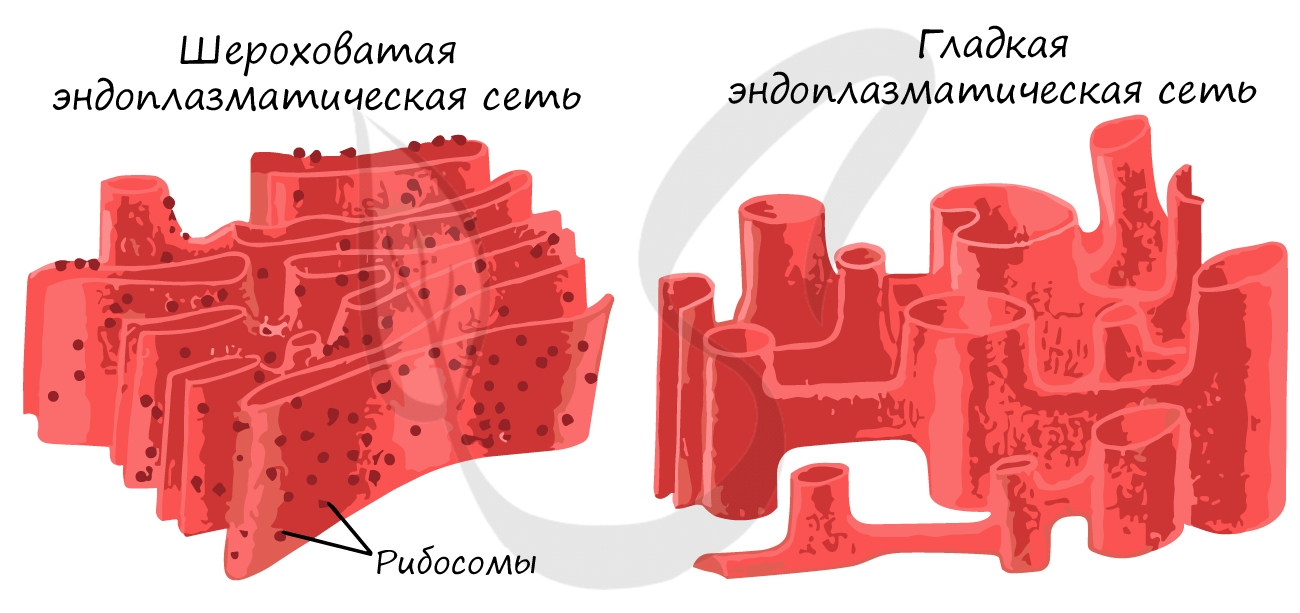

ЭПС представляет собой систему мембран, пронизывающих всю клетку и разделяющих ее на отдельные изолированные части

(компартменты). Это крайне важно, так как в разных частях клетки идут реакции, которые могут помешать друг другу,

что нарушит процессы жизнедеятельности.

Выделяют гладкую ЭПС и шероховатую ЭПС. Обе они выполняют функцию внутриклеточного транспорта веществ, однако между ними

имеются различия. На мембранах гладкой ЭПС происходит синтез липидов, обезвреживаются вредные вещества. Шероховатая

ЭПС синтезирует белок, так как имеет на мембранах многочисленные рибосомы (потому и называется шероховатой).

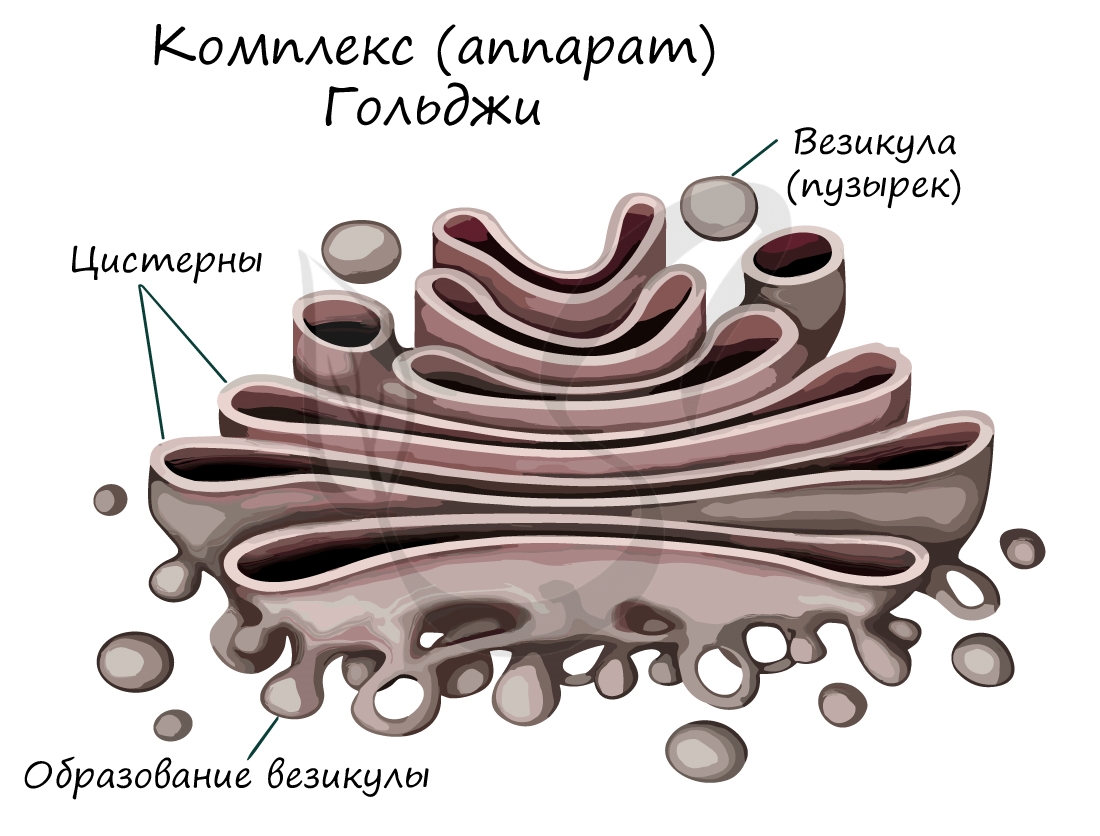

Комплекс Гольджи состоит из трубочек, сети уплощенных канальцев (цистерн) и связанных с ними пузырьков. Располагается

вокруг ядра клетки, внешне напоминает стопку блинов. Это — «клеточный склад». В нем запасаются жиры и углеводы, с

которыми здесь происходят химические видоизменения.

Модифицированные вещества упаковываются в пузырьки и могут перемещаться к мембране клетки, соединяясь с ней, они

изливают свое содержимое во внешнюю среду. Можно догадаться, что комплекс Гольджи хорошо развит в клетках

эндокринных желез, которые в большом количестве синтезируют и выделяют в кровь гормоны.

В комплексе Гольджи появляются первичные лизосомы, которые содержат ферменты в неактивном состоянии.

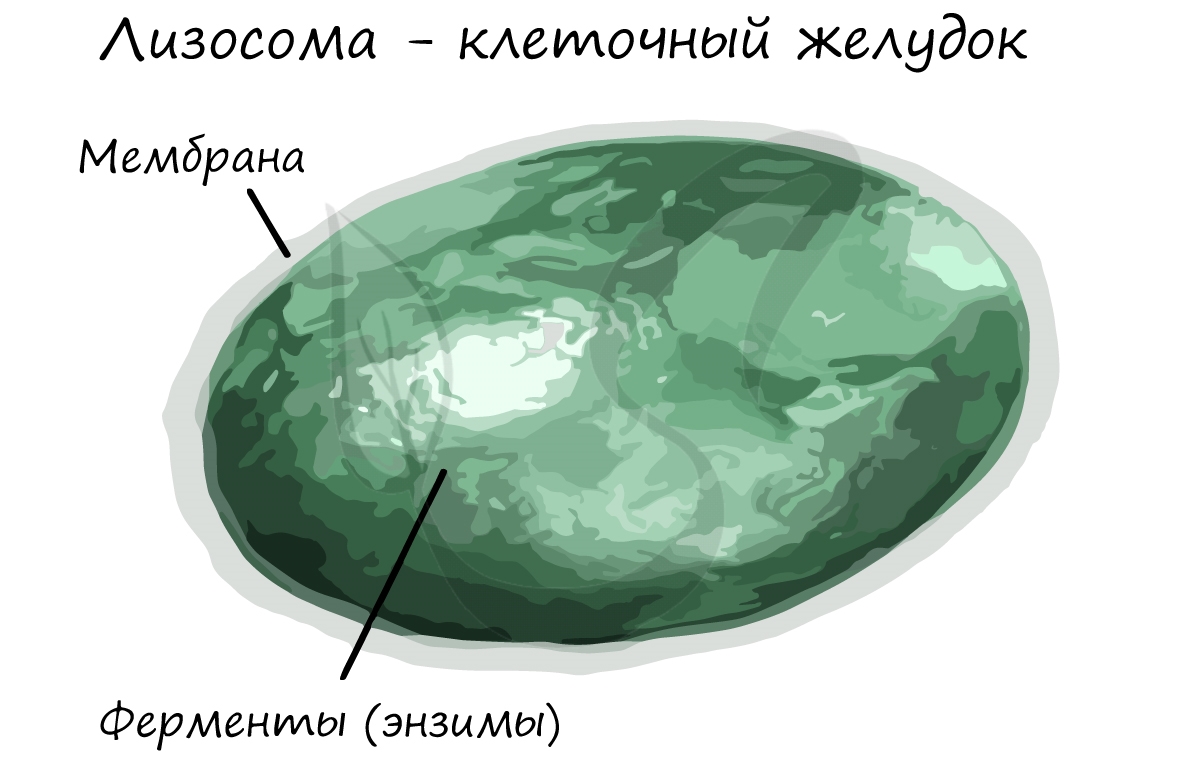

Представляет собой мембранный пузырек, содержащий внутри ферменты (энзимы) — липазы, протеазы, фосфатазы.

Лизосому можно ассоциировать с «клеточным желудком».

Лизосома участвует во внутриклеточном пищеварении поступивших в клетку веществ. Сливаясь с фагосомой, первичная лизосома превращается во вторичную, ферменты активируются. После расщепления веществ образуется остаточное тельце — вторичная лизосома с непереваренными остатками, которые удаляются из клетки.

Лизосома может переварить содержимое фагосомы (самое безобидное), переварить часть клетки или всю клетку целиком.

В норме у каждой клетки жизненный цикл заканчивается апоптозом — запрограммированным процессом клеточной гибели.

В ходе апоптоза ферменты лизосомы изливаются внутрь клетки, ее содержимое переваривается. Предполагают, что

нарушение апоптоза в раковых клетках ведет к бесконтрольному росту опухоли.

Пероксисомы (микротельца) содержат окислительно-восстановительные ферменты, которые разлагают H2O2

(пероксид водорода) на воду и кислород. Если бы пероксид водорода оставался неразрушенными, это приводило бы

к серьезным повреждениям клетки.

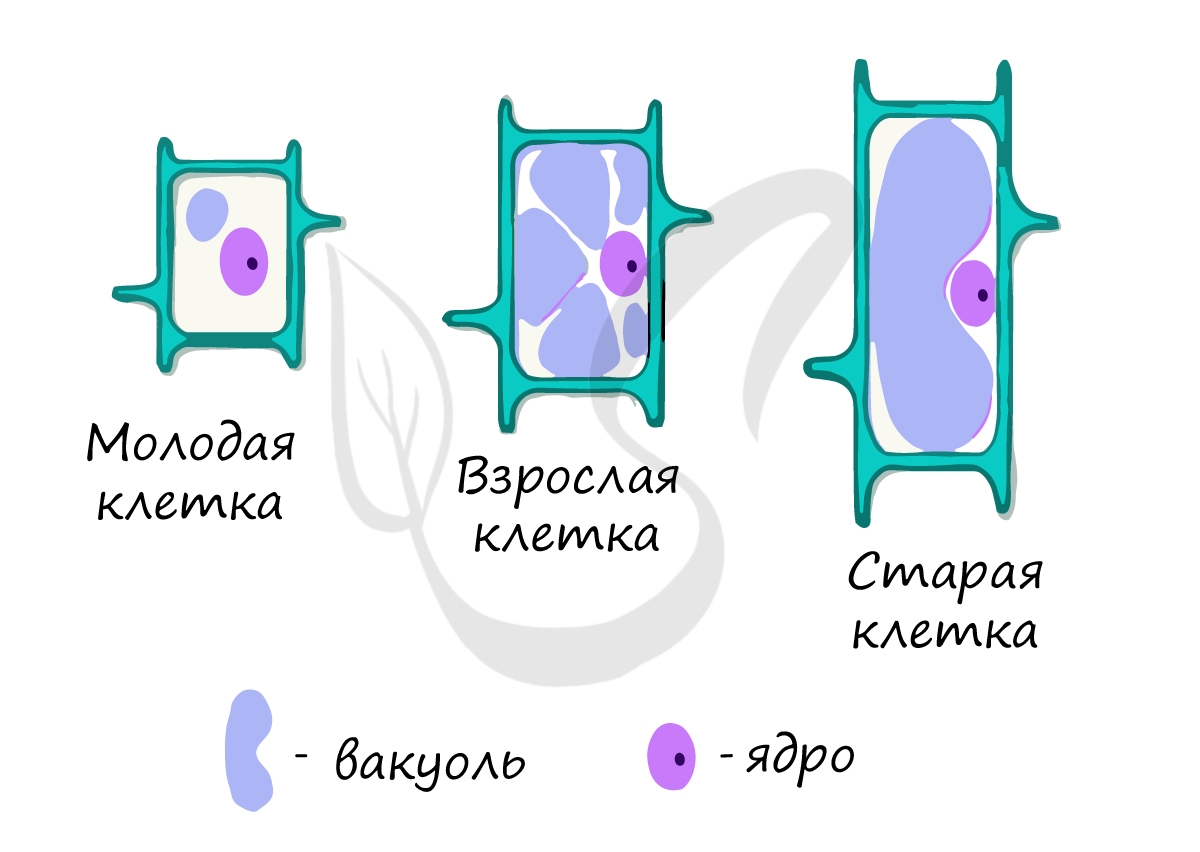

Вакуоли характерны для растительных клеток, однако встречаются и у животных (у одноклеточных — сократительные

вакуоли). У растений вакуоли выполняют другие функции и имеют иное строение: они заполняются клеточным соком, в котором

содержится запас питательных веществ. Снаружи вакуоль окружена тонопластом.

Трудно переоценить значение вакуолей в жизнедеятельности растительной клетки. Вакуоли создают осмотическое давление,

придают клетке форму.

Примечательно, что по размеру вакуолей можно судить о возрасте клетки: молодые клетки имеют

вакуоли небольшого размера, а в старых клетках вакуоли могут настолько увеличиваться, что оттесняют ядро и остальные

органоиды на периферию.

Двумембранные органоиды

- Митохондрия

- Пластиды (др.-греч. πλαστός — вылепленный)

- Хлоропласт (греч. chlōros — зелёный)

- Хромопласты (греч. chromos – краска)

- Лейкопласты (др.-греч. λευκός — белый )

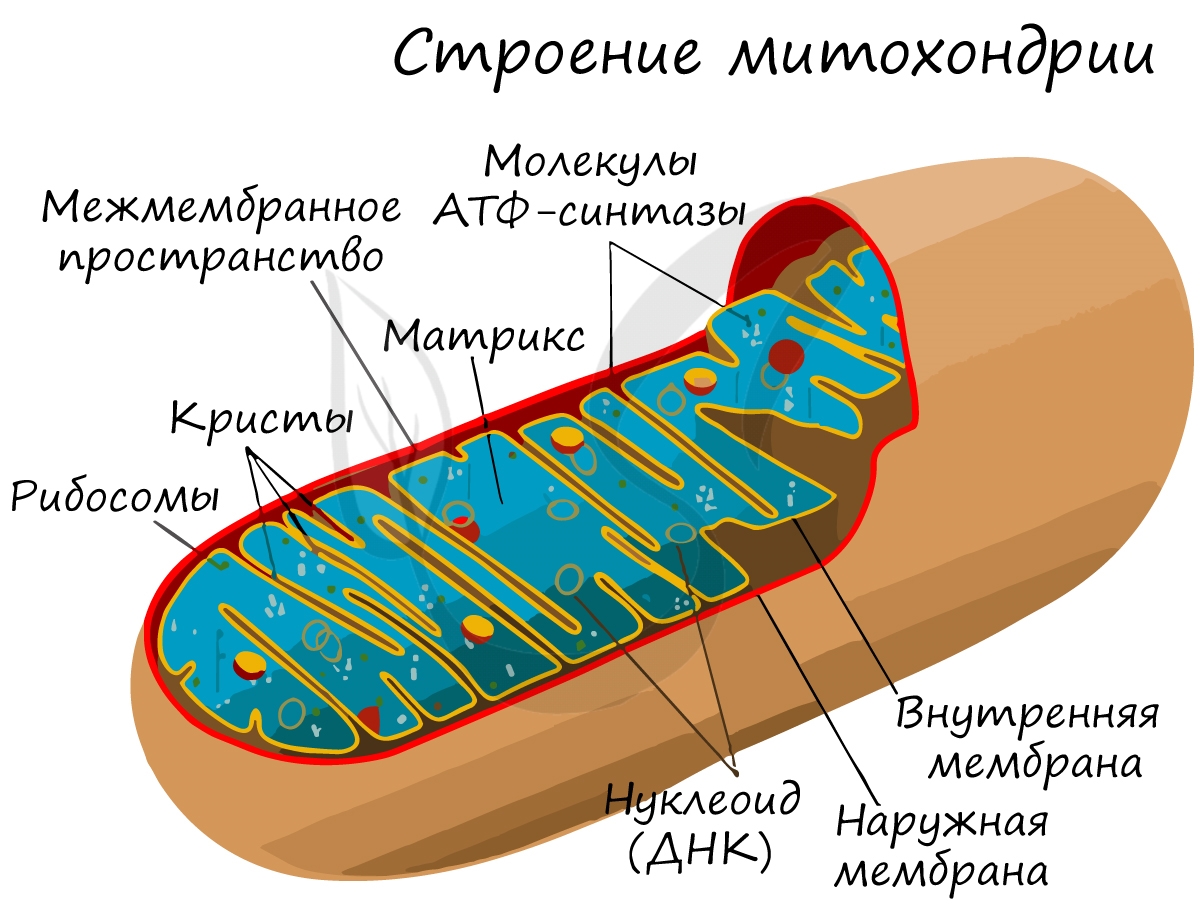

Органоид палочковидной формы. Митохондрию можно сравнить с «энергетической станцией». Если в цитоплазме происходит

анаэробный этап дыхания (бескислородный), то в митохондрии идет более совершенный — аэробный этап (кислородный). В

результате кислородного этапа (цикла Кребса) из двух молекул пировиноградной кислоты (образовавшихся из 1 глюкозы)

получаются 36 молекул АТФ.

Митохондрия окружена двумя мембранами. Внутренняя ее мембрана образует выпячивания внутрь — кристы, на которых имеется

большое скопление окислительных ферментов, участвующих в кислородном этапе дыхания. Внутри митохондрия заполнена

матриксом.

Запомните, что особенностью этого органоида является наличие кольцевой молекулы ДНК — нуклеоида (ДНК–содержащая зона клетки прокариот), и рибосом. То есть

митохондрия обладает собственным генетическим материалом и возможностью синтеза белка, почти как отдельный организм.

В связи с этим, митохондрия считается полуавтономным органоидом. Вероятнее всего, изначально митохондрии были

самостоятельными организмами, однако со временем вступили в симбиоз с эукариотами и стали частью клетки.

Митохондрий особенно много в клетках мышц, в том числе — в сердечной мышечной ткани. Эти клетки выполняют активную работу и

нуждаются в большом количестве энергии.

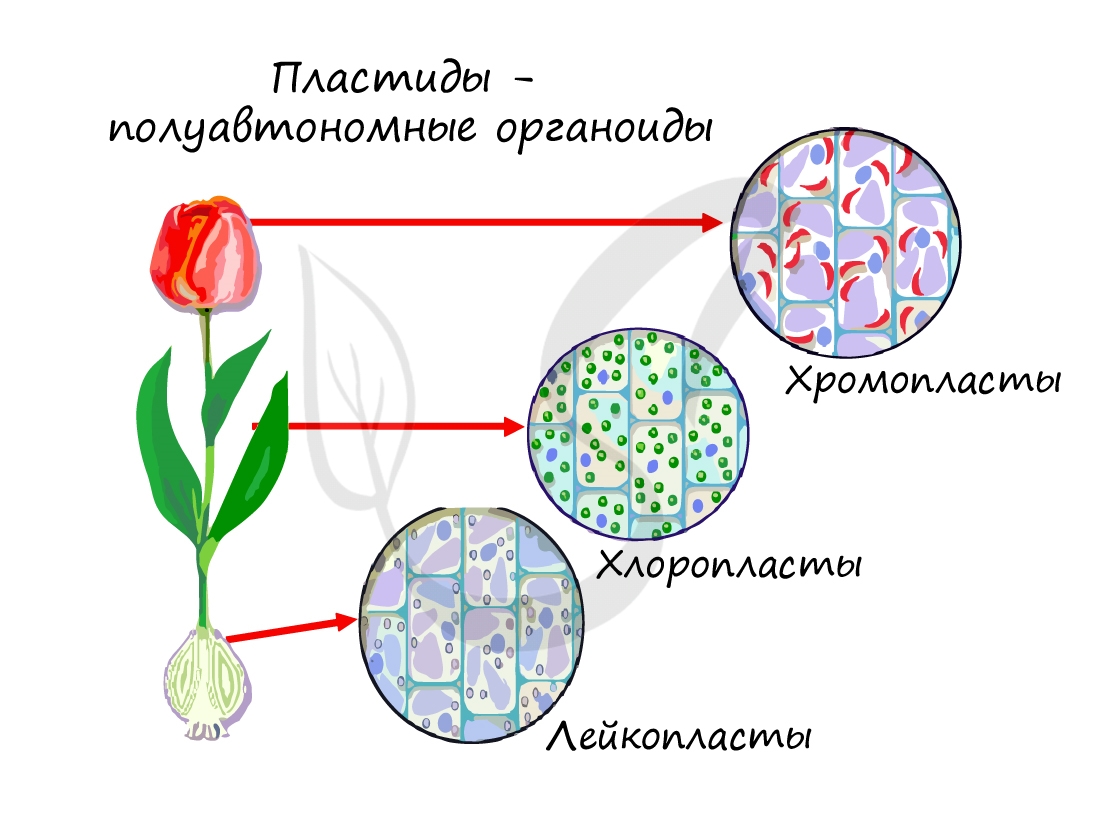

Двумембранные органоиды, встречающиеся только в клетках высших растений, водорослей и некоторых простейших. У

подавляющего большинства животных пластиды отсутствуют. Подразделяются на три типа:

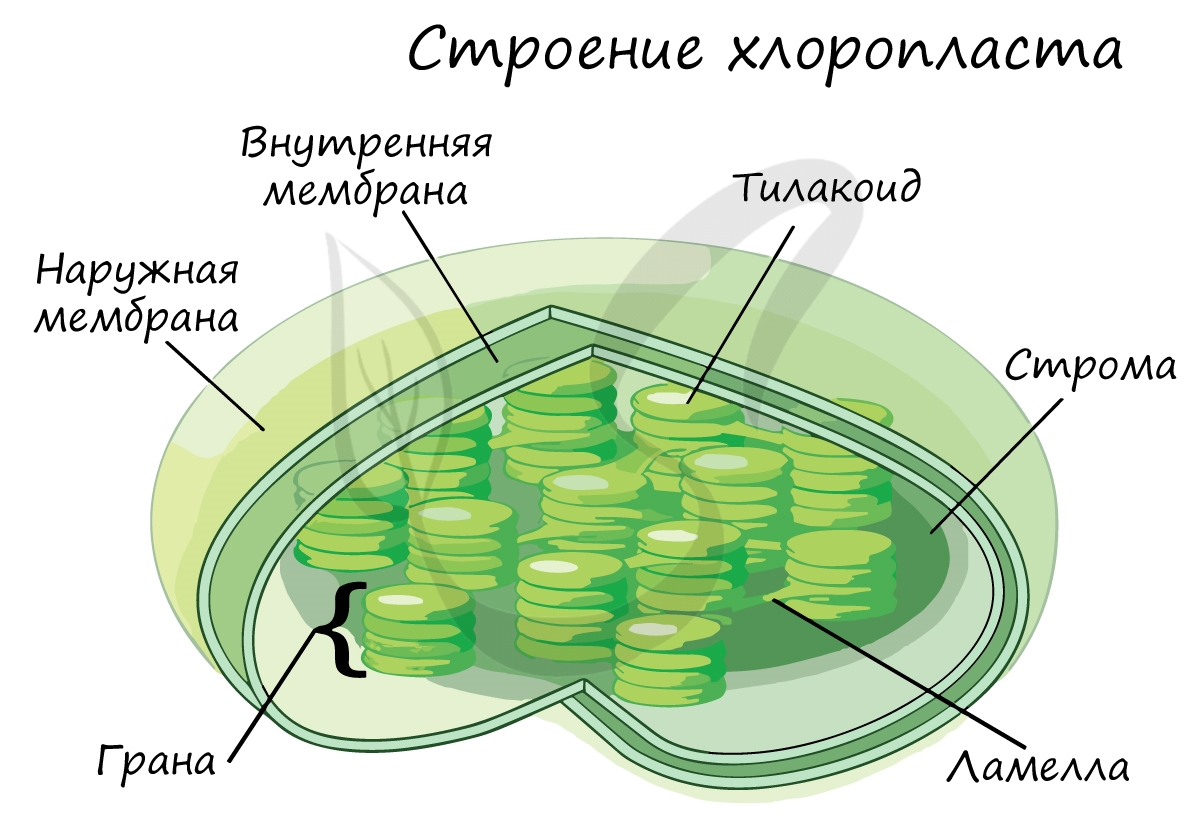

Получил свое название за счет содержащегося в нем зеленого пигмента — хлорофилла (греч. chloros — зеленый

и phyllon — лист). Под двойной мембраной расположены тилакоиды, которые собраны в стопки — граны. Внутреннее

пространство между тилакоидами и мембраной называется стромой.

Запомните, что светозависимая (световая) фаза фотосинтеза происходит на мембранах тилакоидов, а темновая

(светонезависимая) фаза — в строме хлоропласта за счет цикла Кальвина. Это очень пригодится при изучении

фотосинтеза в дальнейшем.

Так же, как и митохондрии, пластиды относятся к полуавтономным органоидам: в них имеется кольцевидная ДНК (находится в нуклеоиде), рибосомы.

Пластиды, которые содержат пигменты каратиноиды в различных сочетаниях. Сочетание пигментов обуславливает

красную, оранжевую или желтую окраску. Находятся в плодах, листьях, лепестках цветков.

Хромопласты могут развиваться из хлоропластов: во время созревания плодов хлоропласты теряют хлорофилл и крахмал,

в них активируется биосинтез каротиноидов.

Не содержат пигментов, образуются в запасающих частях растения (клубни, корневища). В лейкопластах накапливается

крахмал, липиды (жиры), пептиды (белки). На свету лейкопласты могут превращаться в хлоропласты и запускать

процесс фотосинтеза.

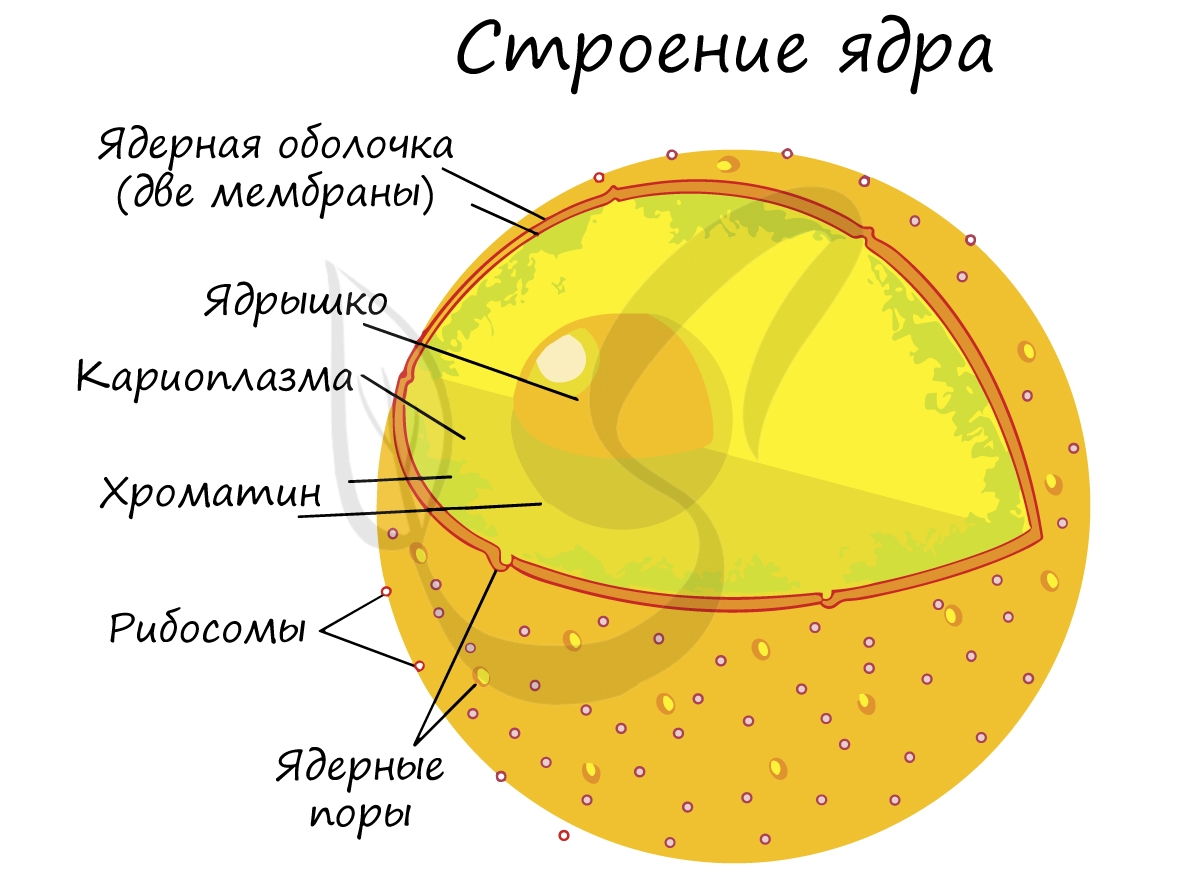

Ядро («ядро» по лат. — nucleus, по греч. — karyon)

Важнейшая структура эукариотической клетки — оформленное ядро, которое у прокариот отсутствует. Внутренняя часть

ядра представлена кариоплазмой, в которой расположен хроматин — комплекс ДНК, РНК и белков, и одно или несколько

ядрышек.

Ядрышко — место в ядре, где активно идет процесс матричного биосинтеза — транскрипция, с которым мы познакомимся

подробнее в следующих статьях. В течение дня, наблюдая за одной и той же клеткой, можно увидеть разное количество

ядрышек или не найти ни одного.

Оболочка ядра состоит из двух мембран и пронизана большим количеством ядерных пор, через которые происходит сообщение

между кариоплазмой и цитоплазмой. Главными функциями ядра является хранение, защита и передача наследственного материала

дочерним клеткам.

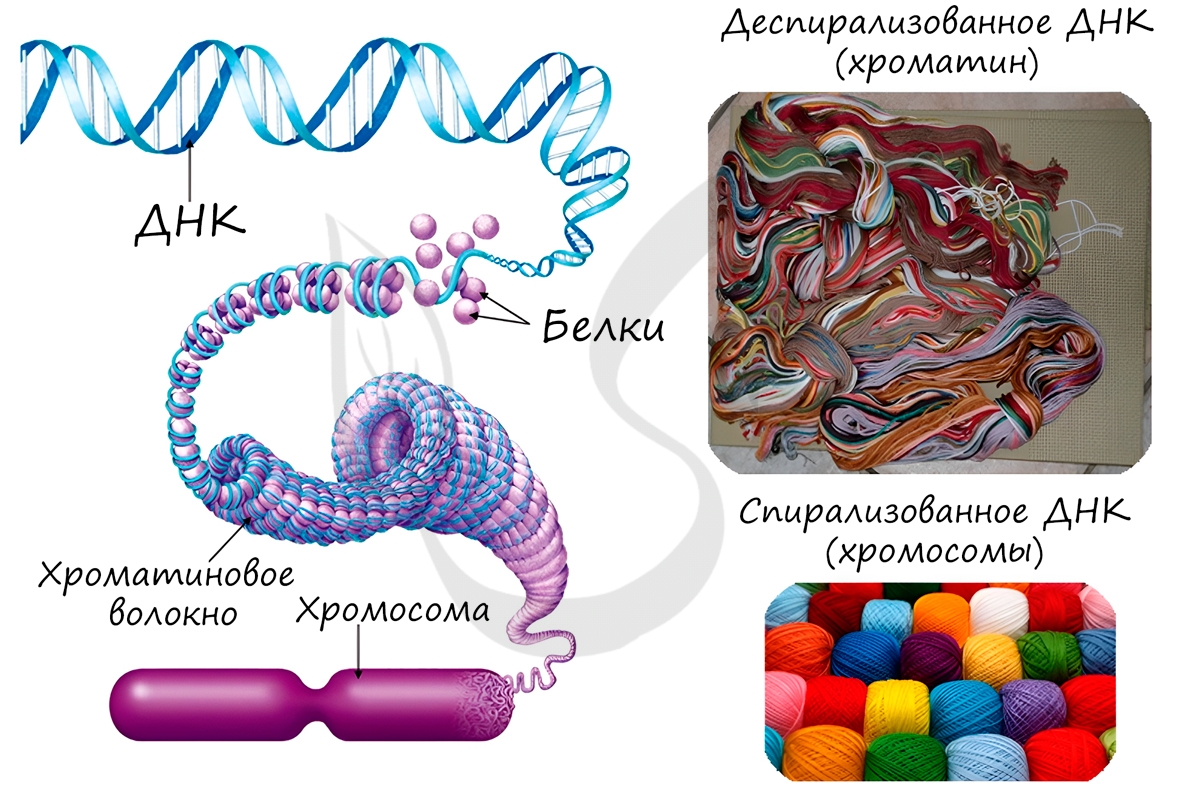

Замечу, что хромосомы видны только в момент деления клетки. Хромосомы представляют собой сильно спирализованные молекулы

ДНК, связанные с белками.

Я всегда рекомендую ученикам ассоциировать хромосому с мотком ниток: если все нитки обмотать

вокруг одной оси, то они становятся мотком и хорошо видны (хромосомы — во время деления, спирализованное ДНК), если же клетка не

делится, то нитки размотаны и разбросаны в один слой, хромосом не видно (хроматин — деспирализованное ДНК).

Хромосомы отличаются друг от друга по строению, форме, размерам. Совокупность всех признаков (форма, число, размер) хромосом

называется кариотип. Кариотип может быть представлен по-разному: существует кариотип вида, особи, клетки.

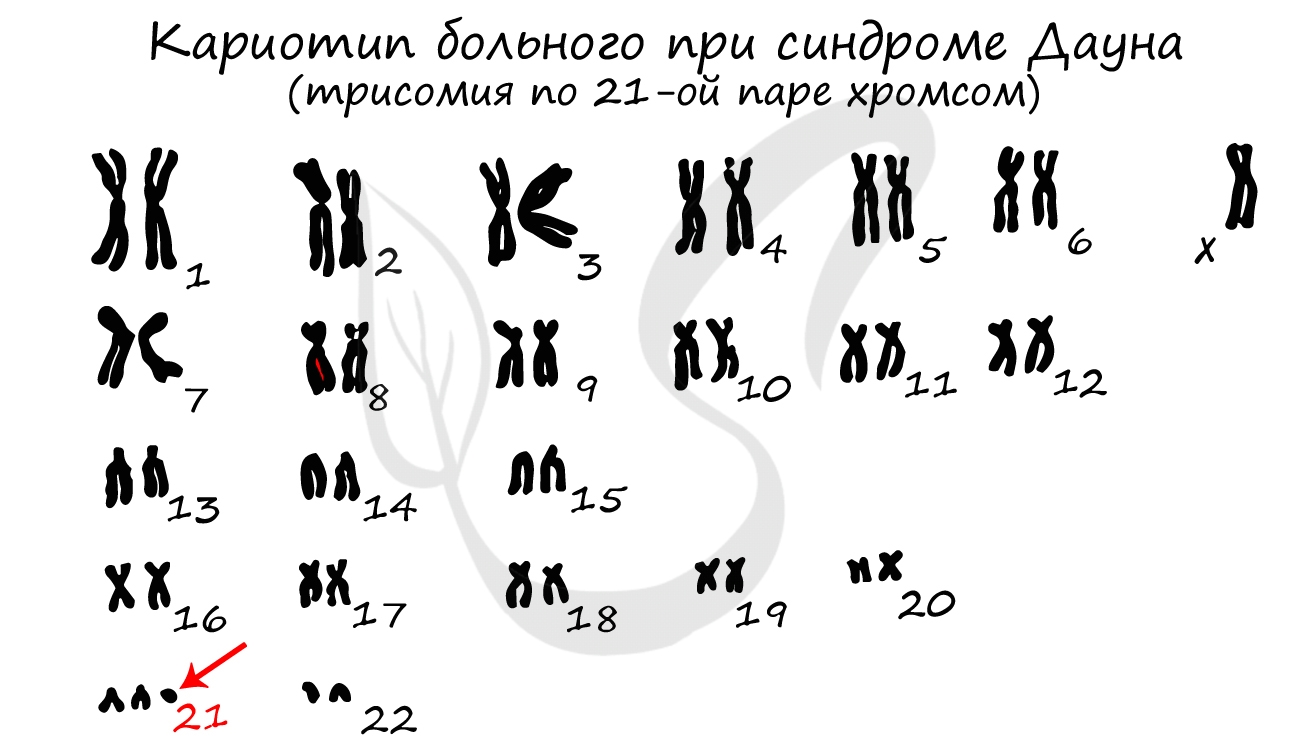

Изучая кариотип человека, врач-генетик может обнаружить различные наследственные заболевания, к примеру, синдром Дауна — трисомия по 21-ой паре хромосом (должно быть 2 хромосомы, однако при синдроме Дауна их три).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Содержание

- Что такое натриево-калиевый насос?

- Как его структура?

- 1. Альфа-субъединицы

- 2. Бета-субъединицы

- Функция натрий-калиевого насоса

- 1. Ионный транспорт

- 2. Регулятор объема ячейки

- 3. Создание мембранного потенциала.

- Механизм действия

- Важность натрий-калиевого насоса

- Функция почек

Активный транспорт — это процесс, необходимый для перекачки противоградиентных молекул, как электрических, так и концентрационных.

Чтобы иметь возможность вытеснять ионы натрия и калия таким образом, необходимо натрий-калиевый насос, трансмембранная структура, присутствующая в клетках. Он участвует в нескольких основных жизненных функциях, и механизм его действия весьма интересен. Посмотрим дальше.

- Статья по теме: «Что такое деполяризация нейронов и как она работает?»

Что такое натриево-калиевый насос?

Натрий-калиевый насос белковая структура, которую можно найти во многих клеточных мембранах. Как следует из названия, его основная функция заключается в перемещении ионов натрия и калия через мембрану.

Этот процесс протекает в форме активного транспорта против градиента концентрации. Внутри клетки натрий (Na +) менее концентрирован (12 мэкв / л), чем снаружи (142 мэкв / л)., в то время как противоположное происходит с калием (K +), с более низкой концентрацией снаружи (4 мэкв / л), чем внутри (140 мэкв / л).

Для этого насос использует энергию, полученную при гидролизе АТФ, и поэтому считается ферментом типа Na + / K + АТФазы. Расходуя эту энергию, она заставляет клетку вытеснять натрий, одновременно вводя калий.

Эта бомба относится к классу ионных насосов класса P, так как они вытесняют ионы. Эти типы насосов состоят по крайней мере из одной трансмембранной альфа-каталитической субъединицы, структуры, в которой есть место, где могут связываться молекула АТФ и минорная бета-субъединица.

Он был открыт в 1957 году Йенсом Скоу (1918-2018), датским химиком и профессором университета, получившим Нобелевскую премию по химии благодаря этой находке.

Как его структура?

Как мы уже говорили, натриево-калиевый насос — это конструкция с ферментативной функцией. Его структура состоит из двух белковых субъединиц типа альфа (α) и двух субъединиц типа бета (β). Таким образом, этот насос представляет собой тетрамер (α2β2), интегральные белки которого пересекают липидный бислой, то есть клеточную мембрану, а также некоторые органеллы.

Оба типа субъединиц представляют собой вариации и пока что три изоформы были обнаружены для альфа-субъединицы (α1, α2 и α3) и три изоформы для бета (β1, β2 и β3). Α1 содержится в мембранах большинства клеток, а изоформа α2 характерна для мышечных клеток, сердца, жировой ткани и мозга. Изоформа α3 находится в сердце и мозге.

Что касается бета-субъединиц, то их распределение несколько более размытое. Β1 может быть обнаружен во многих местах, он отсутствует в вестибулярных клетках внутреннего уха и гликолитических мышечных клетках быстрого ответа, это отсутствие занято изоформой β2.

1. Альфа-субъединицы

Альфа-субъединицы — это структуры, которые содержат сайты связывания для молекулы АТФ и ионов Na + и K +.. Эти субъединицы представляют собой каталитический компонент фермента, действующий как насос.

Структурно альфа-субъединицы состоят из больших полипептидов с молекулярной массой 120 кДа (килодальтон). На своей внутриклеточной стороне (внутри клетки) они имеют сайты связывания для молекулы АТФ и для Na +, а сайт связывания K + находится на внеклеточной стороне (вне клетки).

- Вам может быть интересно: «Наиболее важные части клетки и органелл: резюме»

2. Бета-субъединицы

Бета-субъединицы, по-видимому, не участвуют непосредственно в насосной функции, но было замечено, что в их отсутствие натрий-калиевый насос не выполняет свою основную функцию.

Эти субъединицы имеют молекулярную массу 55 кДа каждая, и состоят из гликопротеинов с одним трансмембранным доменом. Углеводные остатки, которые можно найти в этих субъединицах, встроены во внешнюю область клетки.

Функция натрий-калиевого насоса

Клетку можно сравнить с баллоном, наполненным пресной водой, брошенным в море. Его слой практически непроницаем, а химические свойства внутренней среды сильно отличаются от внешней среды.. Клетка имеет различные концентрации различных веществ по сравнению с окружающей ее средой, со значительными отличиями от натрия и калия.

Это связано с основной функцией натрий-калиевого насоса, которая заключается в поддержании гомеостаза внутриклеточной среды, контролируя концентрации этих двух ионов. Для достижения этой цели выполните основные процессы:

1. Ионный транспорт

Вводит ионы K + и выбрасывает ионы Na +. Естественная тенденция, то есть без использования насоса, состоит в том, что натрий входит, а калий уходит, поскольку они все меньше и больше концентрируются внутри клетки соответственно.

Na + более сконцентрирован вне клетки (142 мг-экв / л), чем внутри (12 мг-экв / л), в то время как с K + это происходит наоборот, концентрация снаружи (4 мг-экв / л) меньше, чем внутри (140 мг-экв / л). / Л)

2. Регулятор объема ячейки

По мере того, как ионы покидают и входят в ячейку, также регулируется объем, контролируя количество жидкости внутри самой ячейки.

3. Создание мембранного потенциала.

Натрий-калиевый насос участвует в генерации мембранного потенциала. Это связано с, удаляя три иона натрия на каждые два вводимых иона калия, клеточная мембрана остается отрицательно заряженной внутри.

Это создает разницу зарядов между внутренней и внешней частью ячейки, разницу, которая известна как потенциал покоя.

Ионы заряжены положительно, поэтому их нельзя толкать внутрь и наружу, как они это делают. Однако наличие ионных каналов в мембране позволяет выборочно создавать поток против электрохимического градиента, когда это необходимо.

Механизм действия

Как мы уже говорили, натриево-калиевый насос выполняет ферментативную функцию, и по этой причине его также называют Na + / K + АТФазой. Механизм действия этой трансмембранной структуры состоит из каталитического цикла, в котором передается фосфорильная группа..

Для прохождения реакции необходимо присутствие молекулы АТФ и иона Na + внутри клетки и иона K + вне клетки. Ионы Na + связываются с переносчиком фермента, который имеет три цитозольных сайта связывания для этого иона. Это состояние называется E1, и после его достижения АТФ связывается со своим участком в молекуле., гидролиз и перенос фосфатной группы в молекулу аспартата 376, процесс, в результате которого получают ацилфосфат. Это вызывает переход к следующему состоянию, E2. После этого следует вытеснение трех ионов натрия и введение двух ионов калия.

Важность натрий-калиевого насоса

Основываясь на том, что мы объяснили, натрий-калиевый насос приобретает большое значение, поскольку он предотвращает попадание в клетку слишком большого количества ионов Na + внутрь. Это большее количество натрия внутри клетки обусловлено большим поступлением воды и, следовательно, увеличением объема клетки. Если бы я следил за этой тенденцией и использовал бы предыдущий случай с воздушным шаром в качестве примера, ячейка взорвалась бы, как если бы она была одной. Именно благодаря действию насоса ячейка не может так разрушиться.

Кроме того, насос способствует формированию мембранного потенциала. Введение двух ионов K + на каждые три выброшенных Na + приводит к декомпенсации внутренних электрических зарядов., способствуя выработке характерного мембранного потенциала клетки. Это значение еще больше, если принять во внимание нервные клетки, в которых потенциал действия характеризуется обратным процессом, то есть входом натрия и выходом калия.

Функция почек

Еще один интересный аспект натриево-калиевых насосов заключается в том, что участвуют в работе почек и, фактически, без них это было бы невозможно. Почки ежедневно фильтруют 180 литров плазмы, которая содержит вещества, которые должны выводиться из организма, а другие должны абсорбироваться, чтобы они не терялись с мочой. Реабсорбция натрия, воды и других веществ напрямую зависит от натрий-калиевых насосов, которые находятся в трубчатых сегментах нефронов почек.