Исходный текст

Кто в Багдаде не знает великого Джиаффара, солнца Вселенной?

Однажды, когда он был еще юношей, прогуливался Джиаффар в окрестностях Багдада. Вдруг до слуха его долетел хриплый крик: кто-то отчаянно взывал о помощи.

Джиаффар отличался между своими сверстниками благоразумием и обдуманностью, но сердце у него было жалостливое. Он побежал на крик и увидел дряхлого старика, притиснутого к городской стене двумя разбойниками, которые его грабили. Джиаффар выхватил свою саблю и напал на злодеев. Одного убил, другого прогнал.

Освобожденный старец пал к ногам своего избавителя и, облобызав край его одежды, воскликнул:

– Храбрый юноша, твое великодушие не останется без награды. На вид я – убогий нищий, но только на вид. Я человек не простой. Приходи завтра ранним утром на главный базар. Я буду ждать тебя у фонтана, и ты убедишься в справедливости моих слов.

Джиаффар подумал: « На вид человек этот нищий, однако всякое бывает. Отчего не попытаться?»

И отвечал:

– Хорошо, отец мой, приду.

Старик взглянул ему в глаза и удалился.

На другое утро Джиаффар отправился на базар. Старик уже ожидал его, облокотясь на мраморную чашу фонтана.

Молча взял он Джиаффара за руку и привел его в небольшой сад, со всех сторон окруженный высокими стенами. По самой середине этого сада росло дерево необычайного вида. Оно походило на кипарис, только листва на нем была лазоревого цвета.

Три яблока висело на тонких ветках. Одно средней величины, продолговатое, молочно-белое; другое большое, круглое, ярко-красное; третье маленькое, сморщенное, желтоватое. Всё дерево слабо шумело, хоть и не было ветра. Оно звенело тонко и жалобно, словно стеклянное.

– Сорви любой из этих плодов и знай: сорвешь и съешь белый – будешь умнее всех людей; сорвешь и съешь красный – будешь богат; сорвешь и съешь желтый – встретишь искреннее чувство другого человека.

Джиаффар понурил голову и задумался.

– Как тут поступить? Сделаешься слишком умным – жить не захочется; сделаешься богаче всех людей – будут все тебе завидовать; лучше я сорву и съем третье, сморщенное яблоко!

Он так и поступил. А старец засмеялся беззубым смехом и промолвил:

– О мудрейший юноша! Ты избрал благую часть! На что тебе белое яблоко? Ты и так умнее Соломона.Красное яблоко также тебе не нужно… И без него ты будешь богат.

Кто в Багдаде не знает солнца Вселенной, великого, знаменитого Джиаффара?

В предложенном нам для анализа тексте И.С. Тургенев поднимает проблему выбора.

Размышляя над этой темой, автор повествует о Джиаффаре, который спас от разбойников старика, молившего о помощи. На данном примере И. Тургенев хотел показать читателю, что сделанный человеком выбор может спасти чью-то жизнь. Также важен эпизод, в котором Джиаффар стоит перед выбором: быть богатым, быть умнее всех или познать искреннее чувство другого человека. Рассмотрев все варианты и выбрав последний, герой получает одобрение старца, который говорит, что он “и так умнее Соломона”. Этим эпизодом автор хотел показать, что выбор – это ответственный шаг, поэтому нужно принимать мудрое решение.

Основная же мысль текста заключается в том, что у каждого действия или бездействия есть последствия, поэтому важно уметь делать правильный выбор. Я полностью разделяю эту позицию. Человек всегда несет ответственность за сделанный выбор, который может повлиять на всю его дальнейшую жизнь.

Выбор, противоречащий общечеловеческим ценностям, способен разрушить человека изнутри. Подтверждение этой мысли можно найти в русской классической литературе.

Так, в романе великого русского писателя Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание” поднимается проблема выбора. Родион Раскольников, главный герой романа, убил старуху-процентщицу, потому что считал, что она “обыкновенный человек”, который не достоин жизни. Впоследствии он начал осознавать свою ошибку, которая “съедала” его изнутри, но изменить решение уже не мог. На данном примере автор показывает нам, как важно уметь принимать решения, чтобы потом не страдать от их последствий.

Но иногда по разным причинам люди делают неправильный выбор, заранее зная о последствиях. Примером, подтверждающим мою точку зрения, может служить автобиография Фрэнка У. Абигнейла “Поймай меня, если сможешь”. Еще будучи подростком, Фрэнк, один из самых неуловимых мошенников в истории, ради азарта подделал чек на крупную сумму. Казалось бы, на этом можно было остановиться, но он, осознавая последствия, сделал свой выбор: вести авантюристский образ жизни, представляясь другими людьми. Конечно, спустя годы его поймали, после чего Абигнейл провел в тюрьме больше четырех лет. Таким образом, мы можем сделать вывод, что за каждое свое действие человек несет ответственность не только перед собой, но и перед обществом. Об этом не стоит забывать, делая выбор.

В заключение хотелось бы отметить, что каждый из нас в своей жизни не раз принимал неверное решение, но именно осознание своих ошибок помогает нам не совершать их в дальнейшем и делать выбор в соответствии со своими истинными ценностями.

Обновлено: 12.03.2023

Кто в Багдаде не знает великого Джиаффара, солнца вселенной?

Однажды, много лет тому назад, – он был еще юношей, – прогуливался Джиаффар в окрестностях Багдада.

Вдруг до слуха его долетел хриплый крик: кто-то отчаянно взывал о помощи.

Джиаффар отличался между своими сверстниками благоразумием и обдуманностью; но сердце у него было жалостливое – и он надеялся на свою силу.

Он побежал на крик и увидел дряхлого старика,

Джиаффар выхватил свою саблю и напал на злодеев: одного убил, другого прогнал.

Освобожденный старец пал к ногам своего избавителя и, облобызав край его одежды, воскликнул:

– Храбрый юноша, твое великодушие не останется без награды. На вид я – убогий нищий; но только на вид. Я человек не простой.

Приходи завтра ранним утром на главный базар; я буду ждать тебя у фонтана – и ты убедишься в справедливости моих слов.

Джиаффар подумал: “На вид человек этот нищий, точно; однако – всяко бывает. Отчего не попытаться?”

– Хорошо, отец мой, приду.

Старик взглянул ему в глаза и удалился.

На другое утро, чуть забрезжил свет, Джиаффар отправился на базар. Старик уже ожидал его, облокотясь на мраморную чашу фонтана.

Молча взял он Джиаффара за руку и привел его в небольшой сад, со всех сторон окруженный высокими стенами.

По самой середине этого сада, на зеленой лужайке, росло дерево необычайного вида.

Оно походило на кипарис; только листва на нем была лазоревого цвета.

Три плода – три яблока – висело на тонких, кверху загнутых ветках: одно, средней величины, продолговатое, молочно-белое; другое, большое, круглое, ярко-красное; третье маленькое, сморщенное, желтоватое.

Все дерево слабо шумело, хоть и не было ветра. Оно звенело тонко и жалобно, словно стеклянное; казалось, оно чувствовало приближение Джиаффара.

– Юноша! – промолвил старец. – Сорви любой из этих плодов и знай: сорвешь и съешь белый – будешь умнее всех людей; сорвешь и съешь красный – будешь богат, как еврей Ротшильд; сорвешь и съешь желтый – будешь нравиться старым женщинам. Решайся. и не мешкай! Через час и плоды завянут, и само дерево уйдет в немую глубь земли!

Джиаффар понурил голову – и задумался.

– Как тут поступить? – произнес он вполголоса, как бы рассуждая сам с собою. – Сделаешься слишком умным – пожалуй, жить не захочется; сделаешься богаче всех людей – будут все тебе завидовать; лучше же я сорву и съем третье, сморщенное яблоко!

Он так и поступил; а старец засмеялся беззубым смехом и промолвил:

– О, мудрейший юноша! Ты избрал благую честь! На что тебе белое яблоко? Ты и так умнее Соломона.

Красное яблоко также тебе не нужно… И без него ты будешь богат. Только богатству твоему никто завидовать не станет.

– Поведай мне, старец, – промолвил, встрепенувшись Джиаффар, – где живет почтенная мать нашего богоспасаемого халифа?

Старик поклонился до земли – и указал юноше дорогу.

Кто в Багдаде не знает солнца вселенной, великого, знаменитого Джиаффара?

Кто в Багдаде не знает великого Джиаффара, солнца Вселенной?

Однажды, когда он был еще юношей, прогуливался Джиаффар в окрестностях Багдада. Вдруг до слуха его долетел хриплый крик: кто-то отчаянно взывал о помощи.

Джиаффар отличался между своими сверстниками благоразумием и обдуманностью, но сердце у него было жалостливое. Он побежал на крик и увидел дряхлого старика, притиснутого к городской стене двумя разбойниками, которые его грабили. Джиаффар выхватил свою саблю и напал на злодеев. Одного убил, другого прогнал.

Освобожденный старец пал к ногам своего избавителя и, облобызав край его одежды, воскликнул:

– Храбрый юноша, твое великодушие не останется без награды. На вид я – убогий нищий, но только на вид. Я человек не простой. Приходи завтра ранним утром на главный базар. Я буду ждать тебя у фонтана, и ты убедишься в справедливости моих слов.

– Хорошо, отец мой, приду.

Старик взглянул ему в глаза и удалился.

На другое утро Джиаффар отправился на базар. Старик уже ожидал его, облокотясь на мраморную чашу фонтана.

Молча взял он Джиаффара за руку и привел его в небольшой сад, со всех сторон окруженный высокими стенами. По самой середине этого сада росло дерево необычайного вида. Оно походило на кипарис, только листва на нем была лазоревого цвета.

Три яблока висело на тонких ветках. Одно средней величины, продолговатое, молочно-белое; другое большое, круглое, ярко-красное; третье маленькое, сморщенное, желтоватое. Всё дерево слабо шумело, хоть и не было ветра. Оно звенело тонко и жалобно, словно стеклянное.

– Сорви любой из этих плодов и знай: сорвешь и съешь белый – будешь умнее всех людей; сорвешь и съешь красный – будешь богат; сорвешь и съешь желтый – встретишь искреннее чувство другого человека.

Джиаффар понурил голову и задумался.

– Как тут поступить? Сделаешься слишком умным – жить не захочется; сделаешься богаче всех людей – будут все тебе завидовать; лучше я сорву и съем третье, сморщенное яблоко!

Он так и поступил. А старец засмеялся беззубым смехом и промолвил:

– О мудрейший юноша! Ты избрал благую часть! На что тебе белое яблоко? Ты и так умнее Соломона.Красное яблоко также тебе не нужно… И без него ты будешь богат.

Кто в Багдаде не знает солнца Вселенной, великого, знаменитого Джиаффара?

В предложенном нам для анализа тексте И.С. Тургенев поднимает проблему выбора.

Размышляя над этой темой, автор повествует о Джиаффаре, который спас от разбойников старика, молившего о помощи. На данном примере И. Тургенев хотел показать читателю, что сделанный человеком выбор может спасти чью-то жизнь. Также важен эпизод, в котором Джиаффар стоит перед выбором: быть богатым, быть умнее всех или познать искреннее чувство другого человека. Рассмотрев все варианты и выбрав последний, герой получает одобрение старца, который говорит, что он “и так умнее Соломона”. Этим эпизодом автор хотел показать, что выбор – это ответственный шаг, поэтому нужно принимать мудрое решение.

Основная же мысль текста заключается в том, что у каждого действия или бездействия есть последствия, поэтому важно уметь делать правильный выбор. Я полностью разделяю эту позицию. Человек всегда несет ответственность за сделанный выбор, который может повлиять на всю его дальнейшую жизнь.

Выбор, противоречащий общечеловеческим ценностям, способен разрушить человека изнутри. Подтверждение этой мысли можно найти в русской классической литературе.

Так, в романе великого русского писателя Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание” поднимается проблема выбора. Родион Раскольников, главный герой романа, убил старуху-процентщицу, потому что считал, что она “обыкновенный человек”, который не достоин жизни. Впоследствии он начал осознавать свою ошибку, которая “съедала” его изнутри, но изменить решение уже не мог. На данном примере автор показывает нам, как важно уметь принимать решения, чтобы потом не страдать от их последствий.

Но иногда по разным причинам люди делают неправильный выбор, заранее зная о последствиях. Примером, подтверждающим мою точку зрения, может служить автобиография Фрэнка У. Абигнейла “Поймай меня, если сможешь”. Еще будучи подростком, Фрэнк, один из самых неуловимых мошенников в истории, ради азарта подделал чек на крупную сумму. Казалось бы, на этом можно было остановиться, но он, осознавая последствия, сделал свой выбор: вести авантюристский образ жизни, представляясь другими людьми. Конечно, спустя годы его поймали, после чего Абигнейл провел в тюрьме больше четырех лет. Таким образом, мы можем сделать вывод, что за каждое свое действие человек несет ответственность не только перед собой, но и перед обществом. Об этом не стоит забывать, делая выбор.

В заключение хотелось бы отметить, что каждый из нас в своей жизни не раз принимал неверное решение, но именно осознание своих ошибок помогает нам не совершать их в дальнейшем и делать выбор в соответствии со своими истинными ценностями.

(2) Однажды, много лет тому назад, – он был ещё юношей, – прогуливался Джиаффар в окрестностях Багдада.

(3) Вдруг до слуха его долетел хриплый крик: кто-то отчаянно взывал о помощи.

(4) Джиаффар отличался между своими сверстниками благоразумием и обдуманностью; но сердце у него было жалостливое – и он надеялся на свою силу.

(5) Он побежал на крик и увидел дряхлого старика, притиснутого к городской стене двумя разбойниками, которые его грабили.

(6) Джиаффар выхватил свою саблю и напал на злодеев: одного убил, другого прогнал.

(7) Освобождённый старец пал к ногам своего избавителя и, облобызав край его одежды, воскликнул:

– Храбрый юноша, твоё великодушие не останется без награды. (8) На вид я – убогий нищий; но только на вид. (9) Я человек не простой. (10) Приходи завтра ранним утром на главный базар; я буду ждать тебя у фонтана – и ты убедишься в справедливости моих слов.

– Хорошо, отец мой; приду.

(13) Старик взглянул ему в глаза – и удалился.

(14) На другое утро, чуть забрезжил свет, Джиаффар отправился на базар. (15) Старик уже ожидал его, облокотясь на мраморную чашу фонтана.

(16) Молча взял он Джиаффара за руку и привёл его в небольшой сад, со всех сторон окружённый высокими стенами.

(17) По самой середине этого сада, на зелёной лужайке, росло дерево необычайного вида.

(18) Оно походило на кипарис; только листва на нём была лазоревого цвета. (19) Три плода – три яблока – висело на тонких, кверху загнутых ветках: одно, средней величины, продолговатое, молочно-белое; другое, большое, круглое, ярко-красное; третье маленькое, сморщенное, желтоватое.

(20) Все дерево слабо шумело, хоть и не было ветра. (21) Оно звенело тонко и жалобно, словно стеклянное; казалось, оно чувствовало приближение Джиаффара.

(22) – Юноша! – промолвил старец. – (23) Сорви любой из этих плодов и знай: сорвёшь и съешь белый – будешь умнее всех людей; сорвёшь и съешь красный – будешь богат, как еврей Ротшильд; сорвёшь и съешь жёлтый – будешь нравиться старым женщинам. (24) Решайся. и не мешкай. (25) Через час и плоды завянут, и само дерево уйдёт в немую глубь земли!

(26) Джиаффар понурил голову – и задумался.

(27) – Как тут поступить? – произнёс он вполголоса, как бы рассуждая сам с собою. – (28) Сделаешься слишком умным – пожалуй, жить не захочется; сделаешься богаче всех людей – будут все тебе завидовать; лучше же я сорву и съем третье, сморщенное яблоко!

(29) Он так и поступил; а старец засмеялся беззубым смехом и промолвил:

– О мудрейший юноша! (30) Ты избрал благую часть! (31) На что тебе белое яблоко? (32) Ты и так умнее Соломона. (33) Красное яблоко также тебе не нужно… (34) И без него ты будешь богат. (35) Только богатству твоему никто завидовать не станет.

(36) – Поведай мне, старец, – промолвил, встрепенувшись, Джиаффар,– где живёт почтенная мать нашего богоспасаемого халифа?

(37) Старик поклонился до земли – и указал юноше дорогу.

(38) Кто в Багдаде не знает солнца вселенной, великого, знаменитого Джиаффара?

Выпишите из предложения 30-38 существительное, не относящееся ни к первому, ни ко второму, ни к третьему склонению и не являющееся разносклоняемым.

Кто в Багдаде не знает солнца вселенной, великого, знаменитого Джиаффара?

(Я. С. Тургенев. Стихотворения в прозе.) (440 слов.)№66

Бим долго бежал. И наконец, еле переводя дух, пал между рельсами, вытянув все четыре лапы, задыхаясь и тихонько скуля. Надежды не оставалось никакой. Не хотелось никуда идти, да он и не смог бы, ничего не хотелось, даже жить не хотелось.

Когда собаки теряют надежду, они умирают естественно тихо, без ропота, в страданиях, неизвестных миру. Не дело Бима и не в его способностях понять, что если бы не было надежды совсем, ни одной капли на земле, то все люди тоже умерли бы от отчаяния. Для Бима все было проще: очень больно внутри, а друга нет, и все тут.

Нет на земле ни единого человека, который слышал бы, как умирает собака. Собаки умирают молча.

Ах, если бы Биму сейчас несколько глотков воды! А так, наверно, он не встал бы никогда, если бы…

Подошла женщина. Сильная, большая женщина. Видимо, она сперва подумала, что Бим уже мертв, наклонилась над ним, став на колени, и прислушалась: Бим еще дышал. Он настолько ослабел со времени прощания с другом, что ему, конечно, нельзя было устраивать такой прогон, какой он совершил за поездом, это безрассудно. Но разве имеет значение в таких случаях разум, даже у человека!

Женщина взяла в ладони голову Бима и приподняла: Что с тобой, собачка? Ты что. Черное ухо? За кем же ты так бежал, горемыка?

У этой грубоватой на вид женщины был теплый и спокойный голос. Она спустилась под откос, принесла в брезентовой рукавице воды, снова приподняла голову Бима и поднесла рукавицу, смочив ему нос. Бим лизнул воду. Потом, в бессилии закачав головой, вытянул шею, лизнул еще раз. И стал лакать. Женщина гладила его по спине. Она поняла все: кто-то любимый уехал навсегда, а это страшно, тяжко до жути провожать навсегда, это все равно что хоронить живого.

Она каялась Биму: Я вот тоже… И отца, и мужа провожала на войну… Видишь, Черное ухо, старая стала… а все не забуду… Я тоже бежала за поездом… и тоже упала… и просила себе смерти… Пей, мой хороший, пей, горемыка…

Троепольский Гавриил. Белый Бим Черное ухо

. Долго бежал. И наконец, еле переводя дух, пал между рельсами, вытянув все четыре лапы, задыхаясь и тихонько скуля. Надежды не оставалось никакой. Не хотелось никуда идти, да он и не смог бы, ничего не хотелось, . воды, снова приподняла голову Бима и поднесла рукавицу, смочив ему нос. Бим лизнул воду. Потом, в бессилии закачав головой, вытянул шею, лизнул еще раз. И стал лакать. Женщина гладила его по .

Бим выпил из рукавицы почти всю воду. Теперь он посмотрел женщине в глаза и сразу же поверил: хороший человек. И лизал, лизал ее грубые, в трещинах, руки, слизывая капельки, падающие из глаз. Так второй раз в жизни Бим узнал вкус слез человека: первый раз горошинки хозяина, теперь вот эти, прозрачные, блестящие на солнышке, густо просоленные неизбывным горем.

Женщина взяла его на руки и снесла с полотна дороги под откос:

Лежи, Черное ухо. Лежи. Я приду, и пошла туда, где несколько женщин копались на путях.

Бим смотрел ей вслед мутными глазами. Но потом с огромным усилием приподнялся и, шатаясь, медленно побрел за нею. Та оглянулась, подождала его. Он приплелся и лег перед нею.

- Хозяин бросил? спросила она. Уехал? Бим вздохнул. И она поняла.

(Г. Я. Троеполъский. Белый Бим Черное Ухо.) (444 слова.)

Хотя детство мое прошло в Пятигорске, сам я все же коренной москвич. В каких бы городах мира я ни бывал, как бы ни восхищался их красотой, Москва, остается для меня лучшим городом в мире. Идешь по Москве, по ее площадям, по тихим переулкам и чувствуешь, сердцем своим ощущаешь: это твой город. Он есть у тебя так же, как есть мать, родина, небо над головой, воздух, которым ты дышишь.

Можно бессчетно приходить на Красную площадь, и все-таки дух захватывает, когда смотришь на сказочный храм Василия Блаженного, устремленный в небо всеми своими цветными фантастическими куполами. Он как бы вобрал в себя красоту и мастерство русских зодчих. И тут же малиновая кремлевская стена, а за ней соборы, встают как зажженные свечи, торжественные, гордые и нарядные. Словно вся краса Древней Руси пришла на эту площадь. Надо только уметь смотреть, чувствовать эту красоту. И учатся этому с детства.

Святые камни Москвы летопись, бережно хранящая имена поэтов, писателей, художников, воинов, связавших с ней свою жизнь и судьбу.

Москва бесконечно разнообразна. На ее сверкающие, оживленные улицы спешишь, когда на душе радостно и хочешь побыть среди людей. В старинные задумчивые переулки ее идешь, когда хочется поразмыслить о чем-нибудь, сосредоточиться, остаться наедине с собой. Эта Москва задумчива, есть в ней переулки пушкинских и лермонтовских времен. Сохранились до сих пор дома, где бывали великие русские поэты, писатели, композиторы, художники. Сохранились уголки литературной и театральной Москвы прошлого. Это живая история, культура и гордость наша.

Я говорю об этом потому, что когда забывается история, то неизбежно начинается низкопоклонство, нигилизм, раболепное поклонение всему, на чем стоит штамп: импортное. Иные бросают пренебрежительно: В старой, пыльной, купеческой Москве… И пренебрежительно относятся к тому, что их окружает. Подумаешь, какое-то старье! Вот там, за рубежом, это шедевры. И поддерживается эта уверенность рассказами своих же туристов, которые охают и ахают, вспоминая чужестранные красоты, а своего родного не знают и не ценят. Да, именно так и зарождается непонимание своей исконной, национальной культуры.

Я люблю сегодняшнюю Москву с ее новыми широкими проспектами, щедро залитыми светом, с легкими мостами, взлетающими над рекой, с пестротой реклам, афиш художественных выставок, концертов, спектаклей. Москва сейчас один из крупнейших мировых центров культуры.

Мое любимое место в москве – «Какое ваше самое любимое место .

Сегодняшняя Москва стремительная, трудовая и праздничная очень хороша. Но нельзя не восхища

Примеры похожих учебных работ

. в человека: ненависть к котам, привычка ловить блох зубами, прорывающийся в разговоре лай, невозможность существования без кухни. Новый . муки голода он променял на сытую, спокойную жизнь. Доверчивый пес вызывает жалость, тем страшнее его последующее .

. воздействия природы на человека. , Сочинение ЕГЭ: Осенью лес по-особенному красив. Желтые . важными вопросами. В данном тексте Г. Н. Троепольский поднимает проблему влияния природы . Вальдшнеп упал комом. 36) Бим подал его по всем правилам. 37) Но .

Аргументы белый бим черное ухо краткое содержание. Лучшее по повести «белый .

Сочинение миниатюра женщины на войне

. этой мысли! Сочинение на тему: Человек славен трудом Со школьной парты на всю жизнь нам врезается в память фраза: «Труд сделал из . И только на деле можно понять – насколько человек сам по себе – сильный, как по духу, так и физически. Только в .

Читайте также:

- Сочинение розового цвета с другими цветами

- Сочинение сила слова по л ф воронковой

- Сочинение в некотором царстве в некотором государстве жил был царь

- Любовь же и дружба разрастаясь и распространяясь на многое сочинение

- Один день в тайге сочинение

метки: Багдад, Джиаффар, Солнце, Вселенная, Великое, Голов, Москва, История

о халифа?

Старик поклонился до земли и указал юноше дорогу.

Кто в Багдаде не знает солнца вселенной, великого, знаменитого Джиаффара?

(Я. С. Тургенев. Стихотворения в прозе.) (440 слов.)№66

Бим долго бежал. И наконец, еле переводя дух, пал между рельсами, вытянув все четыре лапы, задыхаясь и тихонько скуля. Надежды не оставалось никакой. Не хотелось никуда идти, да он и не смог бы, ничего не хотелось, даже жить не хотелось.

Когда собаки теряют надежду, они умирают естественно тихо, без ропота, в страданиях, неизвестных миру. Не дело Бима и не в его способностях понять, что если бы не было надежды совсем, ни одной капли на земле, то все люди тоже умерли бы от отчаяния. Для Бима все было проще: очень больно внутри, а друга нет, и все тут.

Нет на земле ни единого человека, который слышал бы, как умирает собака. Собаки умирают молча.

Ах, если бы Биму сейчас несколько глотков воды! А так, наверно, он не встал бы никогда, если бы…

Подошла женщина. Сильная, большая женщина. Видимо, она сперва подумала, что Бим уже мертв, наклонилась над ним, став на колени, и прислушалась: Бим еще дышал. Он настолько ослабел со времени прощания с другом, что ему, конечно, нельзя было устраивать такой прогон, какой он совершил за поездом, это безрассудно. Но разве имеет значение в таких случаях разум, даже у человека!

Женщина взяла в ладони голову Бима и приподняла: Что с тобой, собачка? Ты что. Черное ухо? За кем же ты так бежал, горемыка?

У этой грубоватой на вид женщины был теплый и спокойный голос. Она спустилась под откос, принесла в брезентовой рукавице воды, снова приподняла голову Бима и поднесла рукавицу, смочив ему нос. Бим лизнул воду. Потом, в бессилии закачав головой, вытянул шею, лизнул еще раз. И стал лакать. Женщина гладила его по спине. Она поняла все: кто-то любимый уехал навсегда, а это страшно, тяжко до жути провожать навсегда, это все равно что хоронить живого.

Она каялась Биму: Я вот тоже… И отца, и мужа провожала на войну… Видишь, Черное ухо, старая стала… а все не забуду… Я тоже бежала за поездом… и тоже упала… и просила себе смерти… Пей, мой хороший, пей, горемыка…

1 стр., 487 слов

Сможете сжать изложение? Бим длинно бежал. И в конце концов, еле переводя дух,

… воды, опять приподняла голову Бима и поднесла рукавицу, смочив ему нос. Бим лизнул воду. Позже, в бессилии закачав головой, растянул шею, лизнул еще раз. И стал лакать. Женщина гладила его по … бы… Подошла дама. Мощная, большая женщина. Видимо, она сначала поразмыслила, что Бим теснее мертв, наклонилась над ним, став на колени, и прислушалась: Бим еще дышал. Он настолько ослаб …

Бим выпил из рукавицы почти всю воду. Теперь он посмотрел женщине в глаза и сразу же поверил: хороший человек. И лизал, лизал ее грубые, в трещинах, руки, слизывая капельки, падающие из глаз. Так второй раз в жизни Бим узнал вкус слез человека: первый раз горошинки хозяина, теперь вот эти, прозрачные, блестящие на солнышке, густо просоленные неизбывным горем.

Женщина взяла его на руки и снесла с полотна дороги под откос:

Лежи, Черное ухо. Лежи. Я приду, и пошла туда, где несколько женщин копались на путях.

Бим смотрел ей вслед мутными глазами. Но потом с огромным усилием приподнялся и, шатаясь, медленно побрел за нею. Та оглянулась, подождала его. Он приплелся и лег перед нею.

- Хозяин бросил? спросила она. Уехал? Бим вздохнул. И она поняла.

(Г. Я. Троеполъский. Белый Бим Черное Ухо.) (444 слова.)

№70

Хотя детство мое прошло в Пятигорске, сам я все же коренной москвич. В каких бы городах мира я ни бывал, как бы ни восхищался их красотой, Москва, остается для меня лучшим городом в мире. Идешь по Москве, по ее площадям, по тихим переулкам и чувствуешь, сердцем своим ощущаешь: это твой город. Он есть у тебя так же, как есть мать, родина, небо над головой, воздух, которым ты дышишь.

Можно бессчетно приходить на Красную площадь, и все-таки дух захватывает, когда смотришь на сказочный храм Василия Блаженного, устремленный в небо всеми своими цветными фантастическими куполами. Он как бы вобрал в себя красоту и мастерство русских зодчих. И тут же малиновая кремлевская стена, а за ней соборы, встают как зажженные свечи, торжественные, гордые и нарядные. Словно вся краса Древней Руси пришла на эту площадь. Надо только уметь смотреть, чувствовать эту красоту. И учатся этому с детства.

Святые камни Москвы летопись, бережно хранящая имена поэтов, писателей, художников, воинов, связавших с ней свою жизнь и судьбу.

Москва бесконечно разнообразна. На ее сверкающие, оживленные улицы спешишь, когда на душе радостно и хочешь побыть среди людей. В старинные задумчивые переулки ее идешь, когда хочется поразмыслить о чем-нибудь, сосредоточиться, остаться наедине с собой. Эта Москва задумчива, есть в ней переулки пушкинских и лермонтовских времен. Сохранились до сих пор дома, где бывали великие русские поэты, писатели, композиторы, художники. Сохранились уголки литературной и театральной Москвы прошлого. Это живая история, культура и гордость наша.

Я говорю об этом потому, что когда забывается история, то неизбежно начинается низкопоклонство, нигилизм, раболепное поклонение всему, на чем стоит штамп: импортное. Иные бросают пренебрежительно: В старой, пыльной, купеческой Москве… И пренебрежительно относятся к тому, что их окружает. Подумаешь, какое-то старье! Вот там, за рубежом, это шедевры. И поддерживается эта уверенность рассказами своих же туристов, которые охают и ахают, вспоминая чужестранные красоты, а своего родного не знают и не ценят. Да, именно так и зарождается непонимание своей исконной, национальной культуры.

Я люблю сегодняшнюю Москву с ее новыми широкими проспектами, щедро залитыми светом, с легкими мостами, взлетающими над рекой, с пестротой реклам, афиш художественных выставок, концертов, спектаклей. Москва сейчас один из крупнейших мировых центров культуры.

2 стр., 881 слов

Звездное небо 2, 3, 4, 5, 6, 7 класс

… желание, загаданное на падающую звезду, обязательно исполнится! ` Звездное небо Популярные сочинения Относиться к цветам с … когда мы ездили на юг. Там небо чернее, а звёзды ближе. Этому есть … случайно посмотришь на ночное небо, усеянное мерцающими звездами? В первую очередь, конечно, о совершенстве … будущего! Ведь те звезды, свет которых мы видим теперь – лишь призраки звезд, существовавших века …

Сегодняшняя Москва стремительная, трудовая и праздничная очень хороша. Но нельзя не восхища

- 35

МИНИ-СБОРНИК

«10 проблемных текстов с заданиями»

Дидактический

материал для подготовки к ЕГЭ учащихся 10-11 классов.

Разработала: Салтыкова А.А.,

учитель

русского языка и литературы

НОЧУ гимназии

«Мастер-класс» Новопеределкино,

г. Москва

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

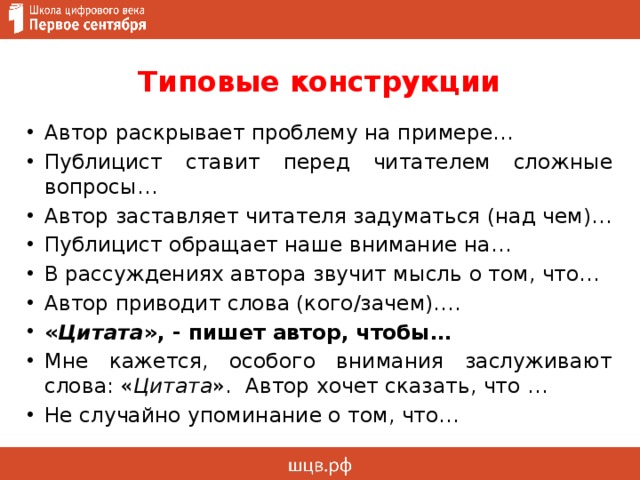

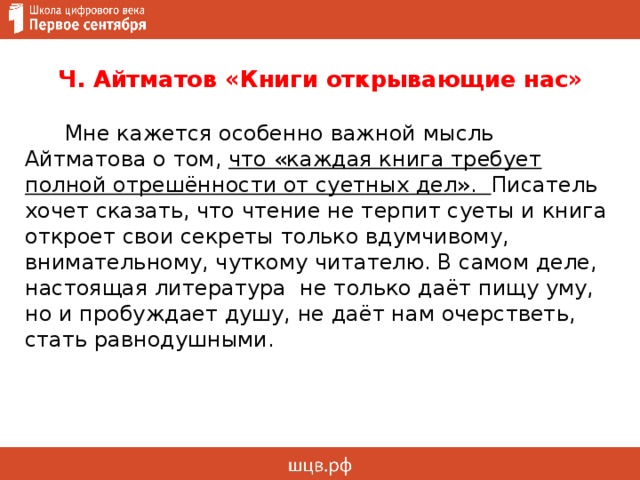

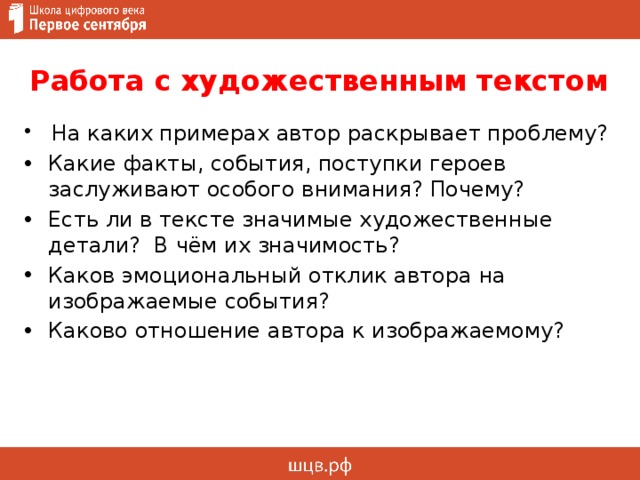

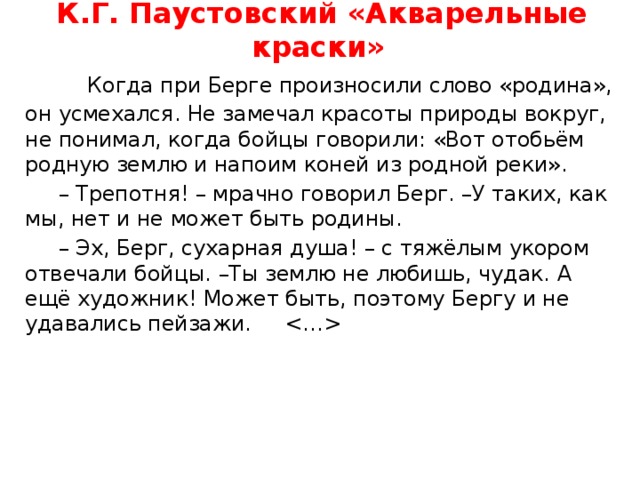

Данная разработка может

быть полезна при подготовке учащихся 10-11 классов к написанию сочинения в

формате ЕГЭ по русскому языку образца 2014-2015 года и последующих лет.

Данный сборник состоит из 10 текстов,

представляющих собой короткие рассказы или фрагменты из литературных

произведений русских и зарубежных авторов XIX и XX века, адаптированные для работы над заданиями №№ 24-25 ЕГЭ по русскому

языку образца 2015 года. Каждый текст содержит в себе как минимум три проблемы,

одну из которых учащимся предстоит раскрыть в форме сочинения-рассуждения.

Предлагаемые тексты

разноплановы по жанру, некоторые из них скорее следует отнести к лирическим

(стихотворения в прозе И.С. Тургенева), другие имеют формат притчи (фрагмент из

«Алхимика» П.Коэльо), третьи представляют собой публицистический текст

(фрагмент из произведения М.Цветаевой «Мой Пушкин»), остальные – основаны на

конкретных сюжетах. Малое количество публицистических текстов (по сути, всего

один) объясняется тем, что выполнение задания 25 в формате ЕГЭ предполагает не

только способность переформулировать уже названную автором проблему, как это

часто бывает при работе с публицистикой, но и умение самостоятельно вывести

проблему из «сюжетного» текста, короткого рассказа.

Тематика текстов также

широка и разнообразна: в текстах выделяются проблемы счастья, любви, жизненных

ценностей, мудрости, поднимаются вопросы, связанные с войной и подвигом,

природой и отношением человека к ней, не забыты проблемы ценности русского

языка и влияния литературы на жизнь человека.

Немаловажным при подготовке

данного мини-сборника стало включение в него заданий, аналогичных заданию №24

формата ЕГЭ, предполагающих работу не только со смысловой составляющей текста,

но и с его художественной стороной.

На последней странице

разработки дана таблица с правильными ответами на задание №1 и перечнем

проблем, предполагаемых в сочинении (задание №2).

ТЕКСТ 1.

Прочитайте текст и

выполните задания.

(1) Кто в Багдаде не знает великого Джиаффара,

солнца Вселенной?

(2) Однажды, когда он был еще юношей,

прогуливался Джиаффар в окрестностях Багдада. (3) Вдруг до слуха его долетел

хриплый крик: кто-то отчаянно взывал о помощи.

(4) Джиаффар отличался между своими сверстниками

благоразумием и обдуманностью, но сердце у него было жалостливое. (5) Он

побежал на крик и увидел дряхлого старика, притиснутого к городской стене двумя

разбойниками, которые его грабили. (6) Джиаффар выхватил свою саблю и напал на

злодеев. (7) Одного убил, другого прогнал.

(8) Освобожденный старец пал к ногам своего

избавителя и, облобызав край его одежды, воскликнул:

– (9) Храбрый юноша, твое великодушие не

останется без награды. (10) На вид я – убогий нищий, но только на вид. (11) Я

человек не простой. (12) Приходи завтра ранним утром на главный базар. (13) Я

буду ждать тебя у фонтана, и ты убедишься в справедливости моих слов.

(14) Джиаффар подумал: « (15) На вид человек этот

нищий, однако всякое бывает. (15) Отчего не попытаться?»

(16) И отвечал:

– (17) Хорошо, отец мой, приду.

(18) Старик взглянул ему в глаза и удалился.

(19) На другое утро Джиаффар отправился на базар.

(20) Старик уже ожидал его, облокотясь на мраморную чашу фонтана.

(21) Молча взял он Джиаффара за руку и привел его в

небольшой сад, со всех сторон окруженный высокими стенами. (22) По самой

середине этого сада росло дерево необычайного вида. (23) Оно походило на

кипарис, только листва на нем была лазоревого цвета.

(24) Три яблока висело на тонких ветках. (25) Одно

средней величины, продолговатое, молочно-белое; другое большое, круглое,

ярко-красное; третье маленькое, сморщенное, желтоватое. (26) Всё дерево слабо

шумело, хоть и не было ветра. (27) Оно звенело тонко и жалобно, словно

стеклянное.

– (28) Сорви любой из этих плодов и знай:

сорвешь и съешь белый – будешь умнее всех людей; сорвешь и съешь красный –

будешь богат; сорвешь и съешь желтый – встретишь искреннее чувство другого

человека.

(29) Джиаффар понурил голову и задумался.

– (30) Как тут поступить? (31) Сделаешься

слишком умным – жить не захочется; сделаешься богаче всех людей – будут все

тебе завидовать; лучше я сорву и съем третье, сморщенное яблоко!

(32) Он так и поступил. (33) А старец засмеялся

беззубым смехом и промолвил:

– (34) О мудрейший юноша! (35) Ты избрал

благую часть! (36) На что тебе белое яблоко? (37) Ты и так умнее Соломона. (38)

Красное яблоко также тебе не нужно… (39) И без него ты будешь богат.

(40) Кто в Багдаде не знает солнца Вселенной,

великого, знаменитого Джиаффара?

(По И.С.Тургеневу)

Задание

1.

Прочитайте

фрагмент рецензии, составленной на основе прочитанного текста. В этом фрагменте

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные

в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие

номеру термина из списка.

«Стихотворение

в прозе И.С.Тургенева «Восточная легенда» представляет собой великолепный

образец русской литературы XIX века. В столь короткой, но

выразительной притче, автор удивительно точно передает красоту описываемого

места, используя ____ («мраморная чаша», «листва лазоревого цвета»). Для

описания удивительного дерева автор подбирает яркие ____ («оно [дерево]

звенело») и ____ («словно стеклянное»). Необычна и структура произведения:

первое и последнее предложения образуют ____, что придает законченность и

особую лиричность всему стихотворению».

Список терминов:

1) анафора

2) метафора

3) гипербола

4) сравнение

5) парцелляция

6) эллипс

7) противопоставление

9) контекстные

синонимы

Задание 2.

Напишите

сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте и

прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте

чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите,

согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста.

Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на

читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые

два аргумента).

Объём сочинения

– не менее 150 слов.

Работа,

написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью

переписанный исходный текст без каких бы то ни был комментариев, то такая

работа оценивается нулём баллов.

Сочинение

пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ТЕКСТ 2

Прочитайте

текст и выполните задания.

– (1) Это случилось в 1805 году, незадолго до

Аустерлица, – (2) начал мой старый знакомый. – (3) Полк, в котором я

служил офицером, стоял на квартирах в Моравии. (4) Нам было строго запрещено

беспокоить и притеснять жителей; они и так смотрели на нас косо, хоть мы и

считались союзниками.

(5) У меня был денщик Егор, бывший крепостной моей

матери. (6) Человек он был честный и смирный; я знал его с детства и обращался

с ним как с другом.

(7) Вот однажды в доме, где я жил, поднялись

бранчивые крики, вопли: у хозяйки украли двух кур. (8) Она в этой краже

обвиняла моего денщика. (9) Он оправдывался, призывал меня в свидетели… (10) Я

уверял хозяйку в честности Егора, но она ничего слушать не хотела.

(11) Вдруг вдоль улицы раздался дружный конский

топот: то сам главнокомандующий проезжал со своим штабом. (12) Он ехал шагом,

толстый, обрюзглый, с понурой головой и свислыми на грудь эполетами. (13)

Хозяйка увидала его и, бросившись наперерез его лошади, пала на колени, и

начала громко жаловаться на моего денщика, указывала на него рукою.

– (14) Господин генерал! – (15) кричала

она, – (16) ваше сиятельство! (17) Рассудите! (18) Помогите! (19) Этот

солдат меня ограбил!

(20) Егор стоял на пороге дома, вытянувшись в

струнку, как часовой. (21) Главнокомандующий бросил на него рассеянный и

угрюмый взгляд, промычал сердито:

(22) – Ну?…

(23) Стоит Егор как истукан и зубы оскалил!

(24) Тогда главнокомандующий промолвил отрывисто:

– (25) Повесить его! – (26) толкнул

лошадь под бока и двинулся дальше. (27)Весь штаб помчался вслед за ним; один

только адъютант, повернувшись на седле, взглянул мельком на Егора.

(28) Егора тотчас схватили и повели на казнь.

(29) Тут он совсем помертвел и только раза два с

трудом воскликнул:

– (30) Батюшки! батюшки! (31) Видит бог –

не я!

(32) Горько, горько заплакал он, прощаясь со мною.

(33) Я был в отчаянии.

– (34) Егор! – (35) кричал я, – (36) как

же ты это ничего не сказал генералу!

(37) Сама хозяйка ужаснулась. (38) Начала умолять

всех и каждого о пощаде, уверяла, что куры ее отыскались, что она сама готова

всё объяснить…

(39) Разумеется, всё это ни к чему не послужило.

(40) Военные, сударь, порядки!

(41) Егор, которого священник уже исповедал и

причастил, обратился ко мне:

– (42) Скажите ей, ваше благородие, чтоб она

не убивалась… (43) Ведь я ей простил.

(44) Мой знакомый повторил эти последние слова

своего слуги, и слезы закапали по его старым щекам.

(По И.С.Тургеневу)

Задание

1.

Прочитайте

фрагмент рецензии, составленной на основе прочитанного текста. В этом фрагменте

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные

в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие

номеру термина из списка.

«Стихотворение

в прозе И.С.Тургенева «Повесить его!» наполнено глубоким содержанием,

христианской моралью. Автор очень тонко передает эмоциональное состояние

героев. Изображая поведение кроткого и верного Егора, он использует ____

(«стоял … как часовой»),

при описании главнокомандующего Тургенев прибегает к помощи большого числа ____

(«рассеянный и угрюмый взгляд», «обрюзглый»). Особую эмоциональность придают

произведению и ____ («Военные, господа, порядки!», «Как же ты это ничего не

сказал генералу!») Присутствует в тексте и ___ («помертвел»), которая выражает

не только внешнее состояние героя, который побледнел, будто уже был мертв, но и

словно пророчествует о его судьбе».

Список терминов:

1) анафора

2) метафора

3) гипербола

4) сравнение

5) парцелляция

6) лексический повтор

7) противопоставление

9) восклицание

Задание 2.

Напишите

сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте и

прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте

чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите,

согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста.

Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на

читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые

два аргумента).

Объём сочинения

– не менее 150 слов.

Работа,

написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью

переписанный исходный текст без каких бы то ни был комментариев, то такая

работа оценивается нулём баллов.

Сочинение

пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ТЕКСТ 3.

Прочитайте текст и

выполните задания.

(1) Я долго тогда

выспрашивал у них, как все это было и что они испытывали… (2) Но так и не смог

занести в мою записную книжку ничего, кроме их имен да кратких биографий.

(3) Разве вот это:

на площади у канала они были впереди пехоты на тридцать метров, а в рейхстаге,

когда разыскивали ход наверх, с ними был замкомбата Берест. (4) И еще: поставили

во столько-то часов. (5) Подробности, по-видимому, казались им вроде бы

ненужными, неуместными и как бы несовместимыми с торжественным актом

установления Знамени Победы.

(6) Но, может быть,

я теперь расскажу все это за них.

(7) Они были в здании,

где еще сражались. (8) Ориентироваться было трудно. (9) Окна замурованы. (10)

Темень! (11) И нельзя разобрать в темноте, куда какой ход ведет и куда ставить.

(12) Ведь надо не просто куда-нибудь, а повыше. (13) Чтоб далеко было видно

всем.

(14) Но вот она,

лестница. (15) А рядом, с площадки, еще одна. (16) Эта выводит прямо на крышу. (17)

Как светло еще здесь! (18) Они думали, что давно уже глубокая ночь! (19) Куда

же привязать? (20) Над карнизом — бронзовое изваяние. (21) Нет, над всадником

нельзя. (22) Получится, что это он держит знамя… (23) Опять гремят по крыше

осколки. (24) Кружится голова (какие они верхолазы!). (25) Вот и площадка. (26)

Да! (27) Только не смотреть вниз… (28) Привязали, притянули. (29) Привязали

ремнем, притянули чехлом. (30) Только теперь они посмотрели на него. (31) С

каким грохотом оно развертывалось там вверху, над ними. (32) Каким сразу оно

стало сильным! (33) Теперь им надо быстрей пробраться к своим.

(34) А они и не

знали, что ставят Знамя Победы.

(По В.Субботину)

Задание

1.

Прочитайте

фрагмент рецензии, составленной на основе прочитанного текста. В этом фрагменте

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные

в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру

термина из списка.

«Рассказ В.Субботина повествует о

подвиге солдат, устанавливавших Знамя Победы на рейхстаг. Достаточно точно

автор передает эмоции, которые, по его мнению, должны были испытывать эти

герои. Он активно использует прием ___, разбивая предложения на короткие

эмоциональные обрывки, как бы отдельные мысли людей. Говоря о знамени, он характеризует

его ___ «сильное», как бы подчеркивая этим силу духа советских солдат.

Встречаются в тексте и ____ («Привязали, притянули. Привязали ремнем, притянули

чехлом»). Особую важность момента подчеркивают ___ («Да!», «Какие они

верхолазы!»).»

Список терминов:

1) анафора

2) метафора

3) гипербола

4) восклицания

5) парцелляция

6) лексический повтор

7) противопоставление

9) контекстные

синонимы

Задание 2.

Напишите

сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте и

прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте

чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите,

согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста.

Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на

читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые

два аргумента).

Объём сочинения

– не менее 150 слов.

Работа,

написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью

переписанный исходный текст без каких бы то ни был комментариев, то такая

работа оценивается нулём баллов.

Сочинение

пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ТЕКСТ 4.

Прочитайте текст и

выполните задания.

(1) Веселый, огромный, занимающий почти полнеба

конь стоял у меня под окном. (2) Я давно любовался им, но долгое время не хотел

этого показывать. (3) Все мне чудилось — узнают люди, что конь живет только в

моем воображении, посмеются.

(4) Особенно побаивался я одного соседа по дому,

старика. (5) Его окна тоже были нацелены прямо в мохнатое облако ракиты, в

которой раз и навсегда пригрезились мне черты коня, точь-в-точь как тот, что

запомнился мне с самого детства. (6) Орёлик его звали.

(7) Как-то я заметил, однако, что и старик сидит,

уставившись слезящимися глазами в серебристо-зеленые ветви, и думает о чем-то

своем, заветном. (8) Может, сквозь шелест листвы слышатся и ему голоса далекого

детства?..

(9) А конь все стоял и стоял, все рыл копытами

землю, которая тоже была скорее плодом моей фантазии: не слышно и не видно ее

много лет под сплошным серым асфальтом нашей улицы.

(10) Мне было сладко следить за тем, как задумчиво

и лениво жевал он облака и звезды, звезды и облака… (11) Дня не проходило,

чтобы не полюбовался я сказочным конем, не провел с ним наедине хоть несколько

коротких минут.

(12) За этим занятием и застал меня как-то человек,

которого я больше всего боялся. (13) Подошел ко мне на улице неслышным

стариковским шагом, когда я думал, что никого поблизости нет, и спросил:

— (14) Вздыхаешь?

(15) Я вздрогнул от неожиданности.

— (16) Нет, не вздыхаю, а что?

— (17) Да так, ничего. (18) А я вот вздыхаю и

день и ночь. (19) На ракитку эту вот гляну — душа аж займется.

(20) Я не знал, что ответить, как поступить.

— (21) А ты ничего не заметил?

— (22) Нет, — (23) солгал почему-то

я. — (24) А вы?

— (25) А я, как бы тебе сказать, молодые годы

свои вспомнил. (26) Эскадрон свой, буланого своего. (27) Одним словом, не

дерево — конь у меня под окном! (28) И ушами прядет, и губой шевелит, настоящий

Турчак, и только!

(29) Именно с этого дня стал разглядывать я своего

Орёлика уже без всякой утайки. (30) Люди, сотни людей шли мимо, а я стоял и

глядел, сколько душа запросит.

(31) Тем более что у моего Орёлика появился

напарник — Турчак. (32) Они теперь двое поджидали меня под окном.

(33) Задумчиво плыли над ними облака и звезды. (34)

Но уже не только звезды и облака моего детства — тревожное, наискось

раскроенное саблями небо Каховки и Перекопа полыхало над моей головой, когда я

глядел на развевавшуюся по ветру серебристо-зеленую гриву ракиты.

(По В.Тельпугову*)

*Тельпугов Виктор

Петрович (р.1917)

– русский, советский писатель.

Задание

1.

Прочитайте

фрагмент рецензии, составленной на основе прочитанного текста. В этом фрагменте

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные

в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие

номеру термина из списка.

«Рассказ В.Тельпугова написан

очень красивым, насыщенным сложными оборотами языком. Описания коня,

привидевшегося автору в кусте ракиты, строится на ___ («веселый», «огромный»),

___ («жевал он облака и звезды») и ___ («точь-в-точь как тот, что запомнился

мне с самого детства»). Неоднократные ___ («мохнатое облако ракиты», «жевал он

звезды и облака, облака и звезды», «не только звезды и облака моего детства»)

позволяют передать всю огромность, важность, значимость и даже, пожалуй,

бесконечность тех воспоминаний, которые навевал автору образ похожей на коня

ракиты.

Список терминов:

1) анафора

2) метафора

3) гипербола

4) сравнение

5) парцелляция

6) лексический повтор

7) противопоставление

9) контекстные

синонимы

Задание 2.

Напишите

сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте и

прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте

чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите,

согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста.

Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на

читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые

два аргумента).

Объём сочинения

– не менее 150 слов.

Работа,

написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью

переписанный исходный текст без каких бы то ни был комментариев, то такая

работа оценивается нулём баллов.

Сочинение

пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ТЕКСТ 5.

Прочитайте текст и

выполните задания.

(1) Некий купец отправил своего сына к самому главному

мудрецу за секретом счастья. (2) Сорок дней юноша шел по пустыне, пока не

увидел на вершине горы великолепный замок. (3) Там и жил Мудрец, которого он

разыскивал.

(4) Против ожиданий, замок вовсе не походил на уединенную

обитель праведника, а был полон народа: сновали, предлагая свой товар,

торговцы, по углам разговаривали люди, маленький оркестр выводил нежную

мелодию, а посреди зала был накрыт стол, уставленный самыми роскошными и

изысканными яствами, какие только можно было сыскать в этом краю.

(5) Мудрец не спеша обходил гостей, и юноше пришлось два

часа дожидаться своей очереди. (6) Наконец Мудрец выслушал, зачем тот пришел к

нему, но сказал, что сейчас у него нет времени объяснять секрет счастья. (7) Пусть-ка

юноша побродит по замку и вернется в этот зал через два часа.

«(8) И вот еще какая у меня к тебе просьба, – (9) сказал он, протягивая юноше

чайную ложку с двумя каплями масла. – (10) Возьми с собой эту ложечку и смотри,

не разлей масло».

(11) Юноша, не сводя глаз с ложечки, стал подниматься и

спускаться по дворцовым лестницам, а через два часа вновь предстал перед

Мудрецом.

«(12) Ну, – (13) молвил тот, – (14) понравились ли тебе

персидские ковры в столовой зале? (15) Деревья и цветы в саду, который

искуснейшие мастера разбивали целых десять лет? (16) Старинные фолианты и пергаменты

в моей библиотеке?»

(17) Пристыженный юноша признался, что ничего этого не

видел, ибо все внимание его было приковано к тем каплям масла, что доверил ему

хозяин.

«(18) Ступай назад и осмотри все чудеса в моем доме, – (19)

сказал тогда Мудрец. – (20) Нельзя доверять человеку, пока не узнаешь, где и

как он живет».

(21) С ложечкой в руке юноша вновь двинулся по залам и

коридорам. (22) На этот раз он был не так скован и разглядывал редкости и

диковины, все произведения искусства, украшавшие комнаты. (23) Он осмотрел сады

и окружавшие замок горы, оценил прелесть цветов и искусное расположение картин

и статуй. (24) Вернувшись к мудрецу, он подробно перечислил все, что видел.

«(25) А где те две капли масла, которые я просил донести и

не пролить?» – (26) спросил Мудрец.

(27) И тут юноша увидел, что капли пролиты.

«(28) Вот это и есть единственный совет, который я могу тебе дать, – (29) сказал

ему мудрейший из мудрых. – (30) Секрет счастья в том, чтобы видеть все, чем

чуден и славен мир, и никогда при этом не забывать о двух каплях масла в чайной

ложке».

(По П.Коэльо)

Задание

1.

Прочитайте

фрагмент рецензии, составленной на основе прочитанного текста. В этом фрагменте

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные

в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие

номеру термина из списка.

«Фрагмент из романа П.Коэльо

«Ахимик»

подтверждает

мысль о том,

что даже о

таком сложном вопросе, как счастье, можно говорить доступно. Самым главным приемом у

Коэльо выступает ___ («искуснейшие мастера», «старинные фолианты»). Не может

обойтись притча и без ___ («не забывать о двух

каплях масла в чайной ложке»). Композиция отрывка построена на ___ («не сводя

глаз с ложечки, стал подниматься и спускаться» —

«на этот раз он был не так скован»). Особую атмосферу замка придает

использование ___ («фолианты и пергаменты», «искуснейший», «мудрейший из

мудрых»)».

Список терминов:

1) анафора

2) аллегория

3) гипербола

4) книжная лексика

5) парцелляция

6) лексический повтор

7) противопоставление

9) контекстные

синонимы

Задание 2.

Напишите

сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте и

прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного

цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны

или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните

почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский

опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два

аргумента).

Объём сочинения

– не менее 150 слов.

Работа,

написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный

исходный текст без каких бы то ни был комментариев, то такая работа оценивается

нулём баллов.

Сочинение

пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ТЕКСТ 6.

Прочитайте текст и

выполните задания.

(1)

Скамейка. (2) На скамейке – Татьяна. (3) Потом приходит Онегин, но не садится,

а она – встает. (4) И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни

слова. (5) И тут я понимаю, что рыжий кот, Августа Ивановна, куклы не любовь,

что это – любовь: когда скамейка, на скамейке — она, потом приходит он, и все

время говорит, а она не говорит ни слова.

—

(6) Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? – (7) мать, по окончании.

—

(8) Татьяна и Онегин.

—

(9) В шесть лет! (10) Но что же тебе там могло понравиться?

—

(11) Татьяна и Онегин.

—

(12) Но почему, Мусенька, Татьяна и Онегин? – (13) с большой добротой директор.

—

(14) Она, наверное, уже седьмой сон видит! – (15) И тут я впервые узнаю, что

есть седьмой сон, как мера глубины сна и ночи.

—

(16) А это, Муся, что? – (17) говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный

туда

мандарин, и вновь незаметно вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь…

(18)

На обратном пути мать ругается:

—

(19) Опозорила!! (20) Не поблагодарила за мандарин! (21) Как дура – шести лет –

влюбилась в Онегина!

(22)

Мать ошибалась. (23) Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну, в них

обоих вместе, в любовь.

(24)

Скамейка, на которой они не сидели, оказалась предопределяющей. (25) Я ни тогда,

ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда – когда расставались.

(26) Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть

во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви.

(27)

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне «Евгений Онегин». (28) Если

я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала

руку — и руки, не страшась суда — то только потому, что на заре моих дней

лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь

косой, это на моих глазах — сделала. (29) И если я потом, когда уходили

(всегда – уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не

оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей.

(30) Урок смелости. (31) Урок гордости. (32) Урок верности. (33) Урок судьбы. (34)

Урок одиночества.

(По М.Цветаевой)

Задание

1.

Прочитайте

фрагмент рецензии, составленной на основе прочитанного текста. В этом фрагменте

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные

в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие

номеру термина из списка.

«Особый стиль цветаевской прозы

поистине нельзя перепутать ни с каким другим. Цветаева с большим вниманием

подходит к каждому знаку, к каждой букве. Именно этим обусловлено активное

использование ей ___ («она – встает», «это – любовь», (на скамейке – она»),

потому что стандартных знаков препинания не хватает ей для выражения чувств,

для передачи смысла. Всегда присутствует в ее текстах и ___ («Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок

одиночества») – она словно чеканит каждое слово. Один из любимых приемов

Цветаевой — ___ («страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви…»).

Не избегает поэтесса и ___ («Татьяна застыла статуей»), что придает ее прозе

еще большую выразительность и точность.

Список терминов:

1) анафора

2) метафора

3) авторская

пунктуация

4) градация

5) парцелляция

6) лексический повтор

7) противопоставление

9) контекстные

синонимы

Задание 2.

Напишите

сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте и

прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте

чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите,

согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста.

Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на

читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые

два аргумента).

Объём сочинения

– не менее 150 слов.

Работа,

написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью

переписанный исходный текст без каких бы то ни был комментариев, то такая

работа оценивается нулём баллов.

Сочинение

пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ТЕКСТ 7.

Прочитайте текст и

выполните задания.

(1) Последний день июня месяца; на тысячу верст

кругом Россия.

(2) Ровной синевой залито всё небо; одно лишь

облачко на нем – не то плывет, не то тает. (3) Безветрие, теплынь, воздух –

молоко парное!

(4) И дымком-то пахнет, и травой, и дегтем

маленько, и маленько кожей. (5) Конопляники уже вошли в силу и пускают свой

тяжелый, но приятный дух.

(6) Глубокий, но пологий овраг. (7) По бокам в

несколько рядов головастые, книзу исщепленные ракиты. (8) По оврагу бежит

ручей, на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. (9) Вдали,

на конце-крае земли и неба – синеватая черта большой реки.

(10) Я лежу у самого края оврага на разостланной

попоне; кругом целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена.

(11) Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть еще немного

посохнет на припеке, а там и в сарай! (12) То-то будет спать на нем славно!

(13) Курчавые детские головки торчат из каждого

вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; белогубый щенок

барахтается в спутанных былинках.

(14) Русокудрые парни, в чистых низко подпоясанных

рубахах, в тяжелых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами,

опершись грудью на отпряженную телегу, зубоскалят.

(15) Передо мной стоит старуха-хозяйка в новой

клетчатой паневе.

(16) Крупные дутые бусы в три ряда обвились вокруг

смуглой худой шеи; седая голова повязана желтым платком с красными крапинками;

низко навис он над потускневшими глазами.

(17) Но приветливо улыбаются старческие глаза;

улыбается всё морщинистое лицо. (18) Чай, седьмой десяток доживает старушка…

(19) А и теперь еще видать: красавица была в свое время!

(20) Растопырив загорелые пальцы правой руки,

держит она горшок с холодным неснятым молоком, прямо из погреба; стенки горшка

покрыты росинками, точно бисером. (21) На ладони левой руки старушка подносит

мне большой ломоть еще теплого хлеба. (22) «Кушай, мол, на здоровье, заезжий

гость!»

(23) Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал

крыльями; ему в ответ, не спеша, промычал запертой теленок.

– (24) Ай да овес! – (25) слышится голос

моего кучера.

(26) О, довольство, покой, избыток русской вольной

деревни! (27) О, тишь и благодать!

(28) И думается мне: к чему нам тут и крест на

куполе Святой Софии в Царь-Граде и всё, чего так добиваемся мы, городские люди?

(По И.С.Тургеневу)

Задание

1.

Прочитайте

фрагмент рецензии, составленной на основе прочитанного текста. В этом фрагменте

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные

в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие

номеру термина из списка.

«Стихотворение в прозе – особый

жанр, совмещающий в себе и эпос, и лирику: автор, повествуя о некоторых

событиях, выражает свои эмоции, чувства, связанные с ним. Средства

выразительности помогают автору передать ту теплоту и умиротворение, которым

пронизан текст. Так, описывая хозяйку-старушку, Тургенев активно использует ___

(«дутые бусы», «загорелые пальцы»), встречаются и ___ («небо залито

синевой»). Особую роль в передаче эмоционального состояния лирического героя выполняет

в произведении ___ («лишь облачко на нем – не то

плывет, не то тает») и ___ («То-то будет спать на нем славно!»).

Список терминов:

1) анафора

2) метафора

3) гипербола

4) восклицание

5) парцелляция

6) лексический повтор

7) авторская

пунктуация

9) контекстные

синонимы

Задание 2.

Напишите сочинение

по прочитанному тексту.

Сформулируйте и

прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте

чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите,

согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста.

Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на

читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые

два аргумента).

Объём сочинения

– не менее 150 слов.

Работа,

написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью

переписанный исходный текст без каких бы то ни был комментариев, то такая

работа оценивается нулём баллов.

Сочинение

пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ТЕКСТ 8.

Прочитайте текст и

выполните задания.

(1) Жил-был на свете дурак.

(2) Долгое время он жил припеваючи; но понемногу

стали доходить до него слухи, что он всюду слывет за безмозглого пошлеца.

(3) Смутился дурак и начал печалиться о том, как бы

прекратить те неприятные слухи?

(4) Внезапная мысль озарила наконец его темный

умишко… (5) И он, нимало не медля, привел ее в исполнение.

(6) Встретился ему на улице знакомый – и принялся

хвалить известного живописца…

– (7) Помилуйте! – (8) воскликнул

дурак. – (9) Живописец этот давно сдан в архив… (10) Вы этого не знаете?

(11) Я от вас этого не ожидал… (12) Вы – отсталый человек.

(13) Знакомый испугался – и тотчас согласился с

дураком.

– (14) Какую прекрасную книгу я прочел

сегодня! – (15) говорил ему другой знакомый.

– (16) Помилуйте! – (17) воскликнул

дурак. – (18) Как вам не стыдно? (19) Никуда эта книга не годится; все на

нее давно махнули рукою. (20) Вы этого не знаете? (21) Вы – отсталый человек.

(22) И этот знакомый испугался – и согласился с

дураком.

– (23) Что за чудесный человек мой друг N.

N.! – (24) говорил дураку третий знакомый. – (25) Вот истинно

благородное существо!

– (26) Помилуйте! – (27) воскликнул

дурак. – (28) N. N. – заведомый подлец! (29) Родню всю ограбил. (30) Кто

ж этого не знает? (31) Вы – отсталый человек!

(32) Третий знакомый тоже испугался – и согласился

с дураком, отступился от друга.

(33) И кого бы, что бы ни хвалили при дураке – у

него на всё была одна отповедь.

(34) Разве иногда прибавит с укоризной:

– (35) А вы всё еще верите в авторитеты?

– (36) Злюка! (37) Желчевик! – (38)

начинали толковать о дураке его знакомые. – (39) Но какая голова!

– (40) И какой язык! – (41) прибавляли

другие. – (42) О, да он талант!

(43) Кончилось тем, что издатель одной газеты

предложил дураку заведовать у него критическим отделом.

(44) И дурак стал критиковать всё и всех, нисколько

не меняя ни манеры своей, ни своих восклицаний.

(45) Теперь он, кричавший некогда против

авторитетов, сам авторитет, и юноши перед ним благоговеют и боятся его.

(46) Да и как им быть, бедным юношам? (47) Хоть и

не следует, вообще говоря, благоговеть… но тут, поди, не возблагоговей – в

отсталые люди попадаешь!

(48) Житье дуракам между трусами.

(По И.С.Тургеневу)

Задание

1.

Прочитайте

фрагмент рецензии, составленной на основе прочитанного текста. В этом фрагменте

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные

в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие

номеру термина из списка.

«Данное стихотворение в прозе

И.С.Тургенева напоминает притчу: оно короткое, имеет сюжет и определенную

мораль.

Художественный стиль автора характеризуется активным использованием средств

выразительности: ___ (трижды: «Вы – отсталый человек!», «испугался – и

согласился с дураком»), ___ («мысль озарила»), ___ («темный умишко»,

«неприятные слухи»). Отдельно следует упомянуть и использование тире в качестве

___ («испугался – и согласился»), что придает повествованию особую ироничную

интонацию.

Список терминов:

1) анафора

2) метафора

3) гипербола

4) авторская

пунктуация

5) парцелляция

6) лексический повтор

7) противопоставление

9) контекстные

синонимы

Задание 2.

Напишите

сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте и

прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте

чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите,

согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста.

Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на

читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые

два аргумента).

Объём сочинения

– не менее 150 слов.

Работа,

написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный

исходный текст без каких бы то ни был комментариев, то такая работа оценивается

нулём баллов.

Сочинение

пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ТЕКСТ 9.

Прочитайте текст и

выполните задания.

(1) Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом

пароходе. (2) Нас было двое пассажиров: я да маленькая обезьяна, самка из

породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему

английскому компаньону.

(3) Она была привязана тонкой цепочкой к одной из

скамеек на палубе и металась и пищала жалобно, по-птичьи.

(4) Всякий раз, когда я проходил мимо, она

протягивала мне свою черную, холодную ручку – и взглядывала на меня своими

грустными, почти человеческими глазенками. (5) Я брал ее руку – и она

переставала пищать и метаться.

(6) Стоял полный штиль. (7) Море растянулось кругом

неподвижной скатертью свинцового цвета. (8) Оно казалось невеликим; густой

туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял взор своей

мягкой мглою. (9) Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед

вечером она вся загоралась и алела таинственно и странно.

(10) Длинные прямые складки, подобные складкам

тяжелых шелковых тканей, бежали одна за другой от носа парохода и, все ширясь,

морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали. (11) Взбитая

пена клубилась под однообразно топотавшими колесами; молочно белея и слабо

шипя, разбивалась она на змеевидные струи, – а там сливалась, исчезала

тоже, поглощенная мглою.

(12) Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны,

звякал небольшой колокол у кормы.

(13) Изредка всплывал тюлень – и, круто

кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь.

(14) А капитан, молчаливый человек с загорелым

сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море.

(15) На все мои вопросы он отвечал отрывистым

ворчанием; поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику –

обезьяне.

(16) Я садился возле нее; она переставала пищать –

и опять протягивала мне руку.

(17) Снотворной сыростью обдавал нас обоих

неподвижный туман; и погруженные в одинаковую, бессознательную думу, мы

пребывали друг возле друга, словно родные.

(18) Я улыбаюсь теперь… но тогда во мне было другое

чувство.

(19) Все мы дети одной матери – и мне было приятно,

что бедный зверок так доверчиво утихал и прислонялся ко мне, словно к родному.

(По И.С.Тургеневу)

Задание

1.

Прочитайте

фрагмент рецензии, составленной на основе прочитанного текста. В этом фрагменте

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные

в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие

номеру термина из списка.

«Приведенное произведение является

образцом особого жанра, придуманного самим Тургеневым, — стихотворением в

прозе. Язык писателя очень красив и мелодичен, созданию образов помогают

всевозможные средства выразительности и тропы. Так, описывая море, автор

использует ___ («море растянулось скатертью»), ___ («складки, подобные складкам тяжелых шелковых тканей»). Говоря об

обезьянке и капитане, единственных персонажах произведения, кроме самого

лирическоего героя, он прибегает к ___ («человеческими глазенками», «с

сумрачным лицом»). Немалую роль играет в стихотворении в прозе и ____

(например, тире в следующем предложении: «она переставала пищать – и опять

протягивала мне руку»): с ее помощью автор передает атмосферу описываемой

обстановки, интонации, эмоциональное состояние лирического героя.

Список терминов:

1) анафора

2) метафора

3) сравнение

4) профессиональная

лексика

5) парцелляция

6) авторская

пунктуация

7) противопоставление

9) контекстные

синонимы

Задание 2.

Напишите

сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте и

прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте

чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите,

согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста.

Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на

читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые

два аргумента).

Объём сочинения

– не менее 150 слов.

Работа,

написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный

исходный текст без каких бы то ни был комментариев, то такая работа оценивается

нулём баллов.

Сочинение

пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ТЕКСТ 10.

Прочитайте текст и

выполните задания.

(1) Выпавший за ночь снег замел узкую дорожку,

ведущую от Уваровки к школе, и только по слабой прерывистой тени на

ослепительном снежном покрове угадывалось ее направление.

(2) Первый урок у Анны Васильевны был в пятом «А».

— (3) Именем существительным называется часть

речи, которая обозначает предмет…

— (4) Можно?

(5) В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в

разношенных валенках, на которых, стаивая, гасли морозные искринки. (6)

Круглое, разожженное морозом лицо горело, словно его натерли свеклой, а брови

были седыми от инея.

— (7) Ты опять опоздал, Савушкин?

(8) Анну Васильевну огорчило опоздание Савушкина,

как досадная нескладица, испортившая хорошо начатый день.

— (9) Все понятно? — (10) обратилась Анна

Васильевна к классу.

— (11) Понятно!.. — (12) хором ответили дети.

— (13) Хорошо. (14) Тогда назовите примеры.

(15) Класс радостно забурлил. (16) Круг примеров

все ширился, но первые минуты ребята держались наиболее близких, на ощупь

осязаемых предметов: колесо… трактор… колодец… скворечник…

(17) И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин

приподнялся над партой и звонко крикнул:

— (18) Зимний дуб!

(19) Не понимая странной его взволнованности, Анна

Васильевна сказала, с трудом сдерживая раздражение:

— (21) Почему зимний? (22) Просто дуб. (23)

Вот что значит опаздывать! (24) Придется мне сходить к твоей матери.

— (25) Приходите, Анна Васильевна, вот мама

обрадуется!

(26) Тропинка, по которой Савушкин повел Анну

Васильевну, начиналась сразу на задах школьной усадьбы. (27) Едва они ступили в

лес и тяжко груженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу

перенеслись в иной, зачарованный мир покоя и беззвучья.

(28) Тропинка бежала вдоль ручья — то вровень с

ним, покорно следуя всем извивам русла, то, поднимаясь высоко, вилась по

отвесной круче. (29) Савушкин шагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и

внимательно поглядывая вокруг себя.

(30) Тропинка обогнула куст орешника, и лес сразу

раздался в стороны. (31) Посреди поляны в белых сверкающих одеждах, огромный и

величественный, как собор, стоял дуб. (32) Казалось, деревья почтительно

расступились, чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. (33) Его

нижние ветви шатром раскинулись над поляной. (34) Снег набился в глубокие

морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными

нитями. (35) Листва, усохнув по осени, почти не облетела, дуб до самой вершины

был покрыт листьями в снежных чехольчиках.

— (36) Так вот он, зимний дуб!

(37) Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий

великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью.

(38) Совсем не ведая, что творится в душе

учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим

старым знакомцем. (39) Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в

эту неведомую ей потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас

Савушкина:

— (40) Ой, мы уже не застанем маму!

— (41) Что ж, Савушкин, это только значит, что

короткий путь еще не самый верный. (42) Придется тебе ходить по шоссе.

«(43) Боже мой! — (44) вслед за тем с болью

подумала Анна Васильевна. — (45) Можно ли яснее признать свое бессилие?»

(46) Ей вспомнился сегодняшний урок и все другие ее уроки: как бедно, сухо и

холодно говорила она о слове, о языке, о том, без чего человек нем перед миром,

бессилен в чувстве, — о родном языке, который так же свеж, красив и богат,

как щедра и красива жизнь.

(47) И она-то считала себя умелой учительницей!

— (48) Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку.

(49) Конечно, ты можешь ходить и этой дорожкой.

— (50) Вам спасибо, Анна Васильевна!

(51) Савушкин покраснел: ему очень хотелось сказать

учительнице, что он никогда больше не будет опаздывать, но побоялся соврать.

(По Ю.Нагибину)

Задание

1.

Прочитайте

фрагмент рецензии, составленной на основе прочитанного текста. В этом фрагменте

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные

в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие

номеру термина из списка.

«В рассказе Ю.Нагибина об

учительнице и ее ученике используется огромное количество выразительных средств

и тропов. Для описания зимней природы автор прибегает к помощи ___ («в белых