Елисеева Наталья Александровна,

учитель русского языка и литературы.

МКОУ «Дуровская СОШ»

Сафоновский р-н Смоленская обл.

Не хочешь быть сегодня в изоляции ,

прибегни, друг, не медля, к парцелляции.

А. Мудров

Что такое парцелляция

Представьте, что человек вам рассказывает о чём-то… Не торопится. Часто останавливается. Задумывается. А может, эмоциональное состояние у него такое. Грустное. Тоскливое даже. И не идут слова. Совсем. Никак. Словно по капле из себя выдавливает.

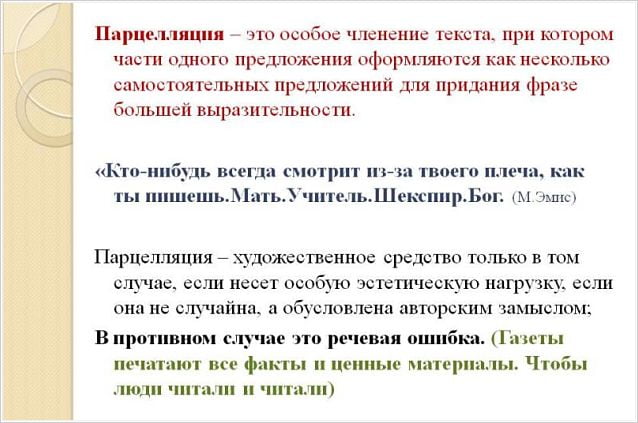

Вот это и есть парцелляция. Это стилистическая конструкция или стилистическая фигура, которая выражается в расчленении единого тела предложения на отдельные части. Между этими частями ставится знак конца предложения, чаще всего точка, но может быть и знак вопроса, восклицательный, многоточие.

С девушкой он вскоре поссорился. И вот из-за чего.

(Гл. Успенский).

Митрофан усмехнулся, помешал кофе. Сощурился.

(Н. Ильина).

Задачи парцелляции

Парцелляция чаще всего используется в художественных и публицистических текстах. Её задачи:

- Выделение важных деталей из общей картины, акцентирование внимания.

- Создания «эффекта замедленной съемки» — усиление длительности, создание неожиданной паузы и неожиданности.

- Воспроизведение чужой манеры речи.

- Усиление эмоций, эмоциональной оценки или эмоционального состояния.

- Усиление контраста изображаемых явлений.

Для чего нужна парцелляция

Если коротко – для выразительности. А выражать этот стилистический приём может разное.

Парцелляция привлекает внимание, заставляет глаз, а вместе с ним и сознание, плавно скользящее по тексту, споткнуться, остановиться, испытать некоторое недоумение. И человек серьезнее, вдумчивее вчитывается в строки.

Парцелляция – это одно из немногих выразительных средств, способное передать интонацию в письменной речи. Делается это за счет особого ритма. Может возникнуть впечатление, что человек словно смакует действие или событие, каждый его момент, каждую деталь, как в примере с чаем. Или это может быть и другая интонация.

Например: «Как мне надоели тролли! Тролли. Мне. Надоели! Уйду от вас. Совсем». Чувствуете настроение?

Ещё одна функция этого приёма – передача ощущения времени. В парцелляции его течение как бы замедляется, оно разрывается на отдельные промежутки. Поэтому такую стилистическую конструкцию часто используют в описании драки, когда за небольшой отрезок времени происходит сразу несколько событий, и герою просто некогда «растекаться мыслью».

Для чего нужна парцелляция

«Удар. Блок. Сколько продержусь? Ухожу в сторону. Чёрт, не удалось увернуться! Кровь течёт по лицу. Наплевать. Не смертельно. Ещё удар. Вот он и открылся! Попал! Клинок ударил в незащищенное горло. Снова кровь на лице. Уже чужая. Неужели всё?»

Нередко используется парцелляция в диалогах, когда нужно передать особенности речи или эмоционального состояния персонажа. Например, так может говорить задыхающийся от волнения или быстрого бега человек.

Для чего нужна парцелляция

– Я… так бежал, так бежал! Хотел… Хотел сказать тебе…

– Говори! Что? Не молчи!

– Знаешь… Ты прости меня. Прости! Ладно?

Структура парцелляции

Слово «парцелляция» в основе имеет французское «parcellе» — частица. Но части этой конструкции неравнозначны. Одна из них главная или базовая, она содержит основную мысль предложения, и нередко в большей степени похожа на полноценное предложение.

Опознать парцелляцию несложно — отдельное предложение в этом случае оказывается неполным, оно не имеет смысла в отрыве от соседних предложений.

Такая конструкция состоит из базовой части и парцеллята — части, оторванной от основного предложения, зависимой от него.

Пришли соседи… Женщина с ребенком. Уже никто меня не узнает (С. Есенин).

Стихи он писал… И такие задушевные, грустные… Будто душа с телом расставалась. (В. Дорошевич).

Изредка встречается слоговая парцелляция — разбивка слова на отдельные слоги:

Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та.

(Владимир Набоков)

«А вы знаете, что у,

А вы знаете, что па,

А вы знаете, что пы,

Что у папы моего

Было сорок сыновей…»

(Д. Хармс)

Виды парцелляции

Кто доброй сказкой входит в дом?

Кто с детства каждому знаком?

Кто не ученый, не поэт,

А покорил весь белый свет,

Кого повсюду узнают,

Скажите, как его зовут?

Бу! Ра! Ти! Но!

Буратино!

(Энтин Ю.)

Иногда на письме база отделяется от парцеллята абзацным отступом:

«Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша»

(А. Солженицын).

Виды парцелляции

Утром, ярким, как лубок,

Страшным. Долгим. Ратным.

Был разбит стрелковый полк.

Наш. В бою неравном.

(Р. Рождественский)

К парцелляции также относится разбивка стиха на короткие строки. Такой прием встречается в творчестве у В. Маяковского, С. Кирсанова, Р. Рождественского и других.

«Приду в четыре», – сказала Мария.

Восемь.

Девять.

Десять.

(В. Маяковский)

Бывают однотипными и многотипными:

Чаще обособлены параллельные конструкции однотипные:

Язык меняется. Освежается. Обогащается.

В таком случае часто используется градация — усиление признака по нарастающему или нисходящему значению:

Кругом счастливые лица, все улыбаются. Слышен смех. Какие-то слова. Где-то хохочут.

И могут быть разнотипными:

К нам приехали гости. Надолго. С детьми и собакой. Повидаться и подготовиться к учебному году.

Виды парцелляции

Чтобы расчленить мысль, используется:

1. Точка.

(«Без нее у нас не будет жизни. Не села. Ни всего города.»)

2. Многоточие.

А я для него столько миль прошла… Все отдала, представляешь?

3. Тире.

Миша, зачем так? Он же добрый совсем, а ты его — палкой».

4. Восклицательный знак.

Не может такого случиться! Не верю!»

5. Точка с запятой.

Он не вернулся; она не дождалась.

6. Скобки.

Василий в лес ушел. (Не важно, в какой).

Оформление парцелляции

Подлежащее и сказуемое: «У меня тут и садик, и огород. И гараж»

(П. Нилин).

«Ждать! Это было не в его правилах» (В. Катаев).

Определения: «Мне очень не хватает Гайдара. Большого, доброго, талантливого человека» (К. Паустовский).

Дополнения: «Мы мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии. На освещенном мощными огнями теплоходе» (В. Конецкий).

Обстоятельства: «Пистолет лежал в траве. Рядом с пустыми бутылками» (С. Довлатов).

Парцеллированной может быть придаточная часть предложения: «Доберетесь до сторожки лесника быстро. Если пойдете через болото напрямик».

Выделяться в смысловые отрезки могут разные члены предложения

— Прошу на стол мою трудовую книжку. Без бюрократства. Без этих, знаете, штучек.«Ноль-ноль целых» (В. Шукшин).

В этом отрывке с помощью парцелляции выражается решительность персонажа.

Джинсы, твидовый пиджак и хорошая рубашка. Очень хорошая. Моя любимая! Белая. Обычная белая рубашка. Но любимая. Я надел её… и отправился встречать Макса. (Е. Гришковец).

Здесь посредством парцелляции проиллюстрировано трепетное

отношение лирического героя к любимой вещи.

Чаще парцелляцию можно встретить в прозаическом произведении. Структура такого текста больше располагает для формирования парцеллированных конструкций, поскольку не ограничена продолжительностью стиха или размером.

Парцелляция в тексте

Людьми пустыми дорожил!

Сам бредил целый век обедом или балом!

Об детях забывал! обманывал жену!

Играл! проигрывал! в опеку взят указом!

Танцовщицу держал! и не одну:

Трёх разом!

Пил мёртвую! не спал ночей по девяти!

Все отвергал: законы! совесть! веру!

(А. Грибоедов)

Здесь парцелляция призвана передать нервное напряжение, возбуждённое

состояние персонажа.

Используется для создания эффекта живой, взволнованной речи:

— Браво, Родька! И я тоже не знал! — вскричал Разумихин. — Сегодня же в читальню забегу и нумер спрошу! Два месяца назад? Которого числа? Все равно разыщу! Вот штука-то! И не скажет!

(Ф.Достоевский)

Служит средством подчеркивания эмоций, особенного чувственного состояния:

В измятом платье, с ненатуральной улыбкой на лице, лежала женщина. Она была чьей-то женой. Она лежала. В измятом платье. В сером платье. С ненатуральной улыбкой.

(В. Каверин)

Рисует характер персонажа, передает напор и снова изображает живую быструю речь:

Тулин и Возницын ждали их на углу.

— Идея! — издали закричал Тулин. — Есть идея! Падай мне в ноги, так и быть, помилую! Я! Беру! Тебя! Зачисляю! К! Себе! В! Группу! Вот!

(Д. Гранин)

Парцелляция усиливает образы описания. Каждый из них, отделяясь от остальных, становится более значимым, самостоятельным:

Черный бархат, усеянный щедро

миллионами огненных звезд.

Сонный вздох одинокого кедра.

Тишина и безлюдье окрест.

(Андрей Белый)

Парцелляция в тексте

Там все есть. И хлеб там есть. И картошка. И даже фрукты, о существовании которых наши шакалы и не подозревали. (А. Приставкин)

Парцелляция в прозе

Флёров — все умеет. И дядя Гриша Дунаев. И доктор тоже. (Максим Горький)

Но всё бросаю, всё…Сейчас будем пить чай…С конфетами! (А. Приставкин).

- Я? Вам? Дал телефон? Что за ерунда! — не понимая, сказал Никитин.

(Ю.Бондарев)

«Случилось это давно. Очень давно. У Анны беда стряслась. Большая беда» (В. Распутин)

Кольцо это мне папа подарил. Давно. Очень рано. (Л. Беляев)

А все Кузнецкий мост, и вечные французы,

Откуда моды к нам, и авторы, и музы:

Губители карманов и сердец!

Когда избавит нас творец

От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!

И книжных и бисквитных лавок!

(А. Грибоедов)

Ни дымных кухонь. Ни бездомных улиц.

Двенадцать бьет. Четыре бьет. И шесть.

И снова. Гулливер. Стоит. Сутулясь.

Плечом. На тучу. Тяжко. Опершись.

(П. Антокольский)

Парцелляция в поэзии

Любить…но кого же? (М. Лермонтов)

Боюсь гостиниц. Может, потому,

Что чувствую, что в номере когда-то

Остаться мне случится одному.

Навеки. В самом деле. Без возврата.

(Е. Винокуров)

Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

(Б. Пастернак)

…Но горы близко.

И снег на них. Мы время проведем

У печки. В Имеретии. Зимою.

Как в Переделкине, как под Москвою.

(В. Инбер)

Особую популярность приобретает этот стилистический прием в поэзии Серебряного века.

Марина Цветаева писала:

«Не люблю, когда слова — льются. Рвутся — да».

Когда, и как, и кем, и много ли

Целованы твои уста…

А когда – когда-нибудь – как в воду

И тебя потянет – в вечный путь.

(М.Цветаева)

Может быть, это лишь шутка,

Скал и воды колдовство,

Марево? Путнику жутко,

Вдруг… никого, ничего?

(Н. Гумилёв)

Иногда членение — это ошибка:

1. Стилистическая. Точек слишком много. Так много, что мысль уже давно сбилась. Помните! Не стоит разделять предложения очень часто, иначе контраст перестанет быть чем-то неожиданным и красивым.

Плохой пример:

«Она шла. И шла. Пока наконец не добралась. А потом села. И сидела она. Очень долго. Даже птицы перестали ее бояться. Ведь походила девушка на статую.»

Хороший пример:

«Она шла и шла, пока наконец не добралась. А потом села. И сидела она очень долго — даже птицы перестали ее бояться. Ведь походила девушка на статую.»

2. Грамматическая. Она возникает, если смысловая целостность текста теряется при его расчленении.

Например:

«Если бы он только знал. Что Митька никуда не ушел!»

В предложениях, где одна часть зависима от другой (такие конструкции называются сложноподчиненными) разделение недопустимо.

Теперь вы сможете узнавать этот литературный приём и правильно его использовать!

Удачи на экзаменах!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81)

https://zen.yandex.ru/media/liteditor59/zachem-parcelliaciia-v-tekste-5dfbe3420be00a00af5b8408

https://www.anews.com/p/110480581-parcellyaciya-chto-ehto-takoe-primery-parcellyacii-v-literature/

https://russkiiyazyk.ru/leksika/partselliatsiia.html

https://pishi-stihi.ru/parcellyaciya.html

https://fin-az.ru/477472a-chto-takoe-partsellyatsiya-primeryi-i-naznachenie

http://infoogle.ru/chto_takoe_parcellyaciya.html

https://nauka.club/russkiy-yazyk/partsellyatsiya.html

https://liricon.ru/partsellyatsiya-dlya-chego-ispolzuetsya-v-russkom-yazyke-literature.html

https://c1.iggcdn.com/indiegogo-media-prod-cld/image/upload/c_fill%2Cf_auto%2Ch_768%2Cw_1024/v1425771893/szirn6piwwkr16jjnprx.png

https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0c09/00026980-c7675016/hello_html_432daaaf.png мальчик

https://i.pinimg.com/originals/a2/24/20/a224208ebbeef718515667e1690093a9.png девочка

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/026d/000768f4-cd014db8/hello_html_m6597ee15.png девочка

https://8-school.ru/wp-content/uploads/2019/08/pismennye-obrashheniya-620×330.png

https://1.bp.blogspot.com/-6Q1fAbCUF1g/XRbc-n_jDII/AAAAAAAADkE/TZJUjoj3ejEvcUYgMuPgvS-sNtrZoaLqgCLcBGAs/s320/imgs_touch.png беседа

http://www.yenislayt.com/upload/28543ae562.png бокс

https://www.karaoke.ru/song/2447.htm буратино

http://pngimg.com/uploads/pinocchio/pinocchio_PNG2.png буратино

https://fb.ru/misc/i/gallery/142764/3196874.jpg пунктуация

https://www.stihi.ru/pics/2018/10/15/3565.jpg

http://www.clipartbest.com/cliparts/pi5/X5G/pi5X5G49T.png

https://www.school619.ru/assets/components/phpthumbof/cache/unnamed.d2980b770a7f8a5c9b77f386d0e8249a8680.jpg огэ-егэ

https://e-kitaplar.net/assets/images/uye/2019/06/melis-besen.png беседа

http://data0.eklablog.com/tubes-passion/mod_article673501_17.png дама

https://i.pinimg.com/736x/67/d4/1c/67d41ca4ed9cfecfeeab52d61f22b04d.jpg ночь

http://mywishlist.ru/pic/i/wish/_100x100/006/485/975.jpeg рубашка

http://illustrada.ru/wp-content/uploads/2012/12/Kuzmin_NV-Gore-ot-uma-Deystvie-3-Yavlenie-17-Zagoretzkiy-1948-555×769.jpg загорецкий

https://russianpoetry.ru/stihi/parceljacija.html эпиграф

Источники

Парцелляция это в литературе

Что такое Парцелляция

Парцелляция — это фигура речи, в которой одна длинная фраза делится на отдельные словосочетания или слова, таким образом достигается особая значимость и выразительность.

Парцелляция — это не троп, а фигура речи (деструктивная фигура речи). Речевые приёмы делятся на фигуры и тропы (делятся на собственно тропы и несобственно тропы). Фигуры бывают: микрофигуры и макрофигуры. Макрофигуры бывают: конструктивные и деструктивные. Парцелляция является деструктивной фигурой речи.

Примеры парцелляции в русском языке и литературе

«Одно оставалось: к болотам отходить. Ног не жалея».

Б. Л. Васильев

«Дед уезжает. Скоро возвращается. Кланяется. Берет деньги».

Журнал «Русский репортер» 2015. № 24

«Джинсы, твидовый пиджак и хорошая рубашка. Очень хорошая. Моя любимая! Белая».

Е. В. Гришковец

«На моем фоне, может, у тебя ничего и нет. Но у тебя уже две книги. Во Франции. И в Германии».

Н. Г. Медведева

«Молодой артист заболел. И в несколько дней потерял слух. Навсегда. Почти полностью».

И. Л. Андроников

«В дверь стучали. Властно и повторно».

«Театральный роман», М. А. Булгаков

«Есть идея! Падай мне в ноги, так и быть, помилую! Я! Беру! Тебя! Зачисляю! К! Себе! В! Группу! Вот!»

«Иду на грозу», Д. А. Гранин

«Я? Вам? Дал телефон? Что за ерунда!»

«Берег», Ю. В. Бондарев

«Сначала все было прекрасно. Свобода, изобилие, доброжелательность. Продуктов сколько хочешь. Издательств сколько хочешь. Газет и журналов более чем достаточно.

Затем все было ужасно. Куриные пупки надоели. Джинсы надоели. Издательства публикуют всякую чушь».

«Марш одиноких», С. Д. Довлатов

Для чего нужна парцелляция?

С помощью этого приёма автор выделяет самые важные моменты, расставляет акценты, достигает наибольшей выразительности и яркости.

«В дверь стучали. Властно и повторно».

«Театральный роман», М. А. Булгаков

«Дед уезжает. Скоро возвращается. Кланяется. Берет деньги».

Журнал «Русский репортер» 2015. № 24

Парцелляция является деструктивной фигурой речи.

Www. uznaychtotakoe. ru

09.03.2020 4:14:02

2020-03-09 04:14:02

Источники:

Https://www. uznaychtotakoe. ru/parcellyaciya/

Парцелляция: определение, описание, примеры из литературы. » /> » /> .keyword { color: red; } Парцелляция это в литературе

Что такое парцелляция

Что такое парцелляция?

Термин «Парцелляция» образован от французского «parcelle», что означает «частица». В литературе парцелляция – это стилистический прием, заключающийся в разделении одной синтаксической конструкции на части для расстановки в ней акцентов, деление на мелкие интонационные и смысловые единицы.

Описание парцелляции.

Смысл любого предложения передается в базовой фразе. Парцеллят передается зависимой частью конструкции. Все вместе создает парцеллированную конструкцию.

Иначе парцелляцию в русском языке можно назвать средством выделения, постановки акцента. Таким образом в конструкции появляется дополнительный смысл.

Пример: «Она действительно отличается от большинства современных актрис, равно хороших или плохих. Играя по своей собственной первоочередной системе. Плача настоящими слезами, не глицериновыми. Истекая не клюквенным соком. Никому не подражая. Ничего не имитируя» – «Сегодняшняя газета», 16 авг. 1997 г.

В примере базовой частью является фраза «Она действительно отличается от большинства современных актрис, равно хороших или плохих», все остальные короткие предложения – это парцелляты. По сути своей они являются «оторванными» от глагола деепричастными оборотами.

Примеры парцелляции из художественной литературы.

Парцелляцией, как стилистическим приемом, богаты художественные тексты, не только публицистические, как показано выше.

Обычно на письме между частями такой парцеллированной конструкции ставится точка или иной знак завершающий предложение.

«Что за страсть к пустой болтовне! К пересудам! Сплетням!» – Б. Рахманин;

«Я? Вам? Дал телефон? Что за ерунда!» – не понимая, сказал Никитин» – Ю. Бондарев;

«Но всё бросаю, всё… Сейчас будем пить чай… С конфетами!» – А. Приставкин.

Оформление парцелляции.

На письме парцеллированная конструкция может оформляться по-разному:

- через точку или иной знак конца предложения, через точку с запятой, через тире, с помощью скобок.

«Но тянулись друг к другу – да, тянулись, что говорить; оба, взаимно» – А. Курчаткин;

«Пора сказать, что Ван Гог – это Евгений Миронов. (Без сближающегося с персонажем грима. Без какого-либо внешнего преображения.) Он играет так, как, казалось бы, сегодня уже невозможно играть» – «Труд», 12 февр. 1998 г.

Выделение парцеллята скобками и тире – скорее авторские знаки, чем общепринятые.

После многоточия парцеллят может быть написан как с прописной, так и со строчной буквы. После иных знаков это встречается реже: «Ныряй в эту рыночную стихию. В одиночку. Головой. Головой о камушек. Может, повезет. Если! голова! крепче! камушка!» – «Южно-Сибирский вестник», 15 окт. 1994 г.

Иногда на письме база отделяется от парцеллята абзацным отступом:

«Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша » – А. Солженицын.

Помимо вышеуказанных примеров, парцелляция встречается и в сложных предложениях, когда конструкция делится на два простых. Например: «Кошка может стать бешеной. И она так же опасна, как и бешеная собака» – «Комсомольская правда», 4–9 янв. 1998 г.

По сути своей они являются оторванными от глагола деепричастными оборотами.

Infoogle. ru

05.06.2018 0:42:42

2018-06-05 00:42:42

Источники:

Http://infoogle. ru/chto_takoe_parcellyaciya. html

Парцелляция в литературе: что это, примеры » /> » /> .keyword { color: red; } Парцелляция это в литературе

Парцелляция это в литературе

Парцелляция

Несмотря на тенденцию к сокращению времени на произношение слов, даже в повседневном общении мы стараемся делать более-менее развёрнутые высказывания. Редко можно услышать что-то подобное:

«Я проснулся. Почистил зубы. Заварил кофе. Пошёл. На работу».

Чаще мы связываем такие отрывистые предложения воедино:

«Я проснулся и почистил зубы, потом заварил кофе и пошёл на работу».

Две этих длинных фразы звучат мягче и благозвучнее, однако это не значит, что первый вариант недопустим. Более того, такие краткие резкие предложения, следующие друг за другом, широко применяются в литературе. Этот приём называется парцелляция. Рассмотрим подробнее, что это такое и для чего применяется.

Термин «парцелляция» восходит к латинскому слову «particula», что означает «частица». Под ним в литературоведении понимают Стилистический приём членения одной синтаксической конструкции на несколько отдельных отрезков. Каждая единица оформляется как самостоятельное предложение и в речи выражается соответственно с помощью пауз.

В структуре парцеллированной конструкции исследователи выделяют такие компоненты, как базовая часть (основа) и парцеллят. К последнему относят образованные в результате деления сложного предложения элементы. Их может быть несколько, и они грамматически и по смыслу связаны с основной частью, хотя и имеют свои особенности.

Российский лингвист А. П. Сковородников, исследуя это явление, выделял следующие функции:

- Изобразительная. Она применяется для создания эффекта замедления действия, акцентирования внимания на отдельных деталях, усиления контраста между ними, создания пауз и выделения важных образов. Эмоционально-выразительная. С её помощью передаются оттенки переживаний лирических героев. Характерологическая. Эта функция реализуется при имитации внутреннего монолога персонажа, подражании отрывистой разговорной речи, изображении неуверенного поведения героя и т. д. Экспрессивно-грамматическая, выражающаяся в изменении синтаксических отношений между составными частями предложения.

Парцелляция на письме может оформляться с помощью точек, запятых, тире и других знаков препинания.

Думается, что чаще парцелляцию можно встретить в прозаическом произведении. Структура такого текста больше располагает для формирования парцеллированных конструкций, поскольку не ограничена продолжительностью стиха или размером. Привёдем несколько примеров.

– Прошу на стол мою трудовую книжку. Без бюрократства. Без этих, знаете, штучек.

«Ноль-ноль целых», В. М. Шукшин.

В этом отрывке с помощью парцелляции выражается решительность персонажа.

Он тоже пошёл. В магазин. Купить сигарет.

«Генерал Малафейкин», В. М. Шукшин.

«Джинсы, твидовый пиджак и хорошая рубашка. Очень хорошая. Моя любимая! Белая. Обычная белая рубашка. Но любимая. Я надел её… и отправился встречать Макса».

«Рубашка», Е. В. Гришковец.

Здесь посредством парцелляции проиллюстрировано трепетное отношение лирического героя к любимой вещи. То же самое можно сказать и о следующем отрывке.

Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та.

«Лолита», В. В. Набоков.

Пожалуй, самым известным примером парцелляции в поэзии является стихотворение А. А. Блока:

Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи ещё хоть четверть века –

Всё будет так. Исхода нет.Умрёшь – начнёшь опять сначала

И повторится всё, как встарь:

Ночь, ледяная рябь канала,

Аптека, улица, фонарь.

Здесь благодаря этому приёму внимание читателя по очереди выхватывает из общей картины отдельные образы. Кроме того, с помощью парцелляции создаётся впечатление замедления времени.

Вот ещё несколько примеров употребления парцелляции в стихотворной речи:

Во всём мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины.«Во всём мне хочется дойти…», Б. Л. Пастернак.

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочел до середины:

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,

Что над Элладою когда-то поднялся.«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», О. Э. Мандельштам.

Людьми пустыми дорожил!

Сам бредил целый век обедом или балом!

Об детях забывал! обманывал жену!

Играл! проигрывал! в опеку взят указом!

Танцовщицу держал! и не одну:

Трёх разом!

Пил мёртвую! не спал ночей по девяти!

Все отвергал: законы! совесть! веру!«Горе от ума», А. С. Грибоедов.

Здесь парцелляция призвана передать нервное напряжение, возбуждённое состояние персонажа.

Как видим, парцелляция – многофункциональный приём, который помогает не только усиливать эмоциональность и выразительность речи, но и придавать характерам персонажей особые черты, перемещать внимание читателя к важным образам, замедлять или, наоборот, ускорять, ход времени в произведении.

Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи ещё хоть четверть века –

Всё будет так. Исхода нет. Умрёшь – начнёшь опять сначала

И повторится всё, как встарь:

Ночь, ледяная рябь канала,

Аптека, улица, фонарь.

– Прошу на стол мою трудовую книжку. Без бюрократства. Без этих, знаете, штучек. «Ноль-ноль целых», В. М. Шукшин.

Сковородников, исследуя это явление, выделял следующие функции.

Pishi-stihi. ru

11.08.2020 21:11:23

2020-08-11 21:11:23

Источники:

Https://pishi-stihi. ru/parcellyaciya. html

Задание 26 ЕГЭ по русскому языку 2023. Теория и практика. Речь. Языковые средства выразительности.

1) Внимательно прочитайте фрагмент рецензии и задание. В формулировке задания находятся подсказки.

2) Зачастую в задании написано, лексическое или синтаксическое средство вам нужно найти. Лексические средства – это синонимы, антонимы, устаревшая лексика и т.д. Синтаксические средства связаны с членами предложений, порядком слов. Фонетические средства – это ассонанс, аллитерация или звукоподражание, а тропы – это слова или выражения, употребленные в переносном смысле.

3) Если в словосочетании одно слово выделено курсивом, то это в большинстве случаев эпитет. При парцелляции и параллелизме номера предложений в задании пишут через «-«. Однородные члены — через «,». Разговорные, просторечные, книжные, устаревшие слова приводятся в скобках.

4) Выучите теорию. Если вы не знаете, что значит тот или иной термин, методом исключения вы не сможете решить это задание.

ЭПИТЕТ — эмоционально-красочное определение, несущее особую эмоциональную и смысловую нагрузку. Чаще всего эпитет выражен прилагательным, реже — наречием.

Примеры:

Добрый ветер; живительная влага; робкое дыхание; горящие глаза; дорожная тоска;

Гордо реет буревестник (М. Горький)

Лесов таинственная сень / С печальным шумом обнажалась… (А. С. Пушкин).

ГИПЕРБОЛА — преувеличение размеров или свойств предмета, человека, явления.

Примеры:

Сто лет не виделись.

Волны вставали горами.

Я говорил это тысячу раз.

Это длилось целую вечность.

Шаровары шириной в Черное море. (Н.Гоголь)

ЛИТОТА – преуменьшение размеров или свойств предмета, человека, явления.

Примеры:

Жизнь человека – один миг.

Небо с овчинку.

Мальчик с пальчик.

Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более напёрстка…

Таракан, таракан, таракашечка, / Жидконогая козявочка-букашечка.

МЕТАФОРА — скрытое сравнение, перенесение свойств одного предмета или явления на другой на основании общих признаков.

Примеры:

Пчела из кельи восковой / Летит за данью полевой. (Пушкин)

В крови горит огонь желанья. (Пушкин)

Грустя, и плача, и смеясь, Звенят ручьи моих стихов. (Блок)

«мечты кипят» (А. С. Пушкин).

МЕТОНИМИЯ — замена одного слова или выражения другим на основе близости значений.

Примеры:

Тарелку съел;

У него бойкое перо;

Весь дом ушел;

Выпить целый самовар;

Янтарь на трубках Цареграда, /Фарфор и бронза на столе…

Вдруг из-за двери в бале зальной/ Фагот и флейта раздались.

СИНЕКДОХА — вид метонимии, название части вместо целого или наоборот.

Примеры:

«…и слышно было до рассвета, как ликовал француз…» (Лермонтов).

Все флаги в гости будут к нам. (Пушкин)

Слезу пролить над ранней урной. (Пушкин)

Быть может, в Лете не потонет/ Строфа, слагаемая мной.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ — наделение неодушевленных предметов свойствами одушевленного.

Примеры:

О чем ты воешь, ветр ночной, О чем так сетуешь безумно? (Тютчев)

…Нева всю ночь/ рвалася к морю против бури, /не одолев их буйной дури…/и спорить стало ей не в мочь.. (Пушкин)

СРАВНЕНИЕ — уподобление одной ситуации другой, одного явления другому. Сравнение может быть выражено: 1) Сравнительным оборотом с союзами как, точно, словно, будто, как будто; 2) сравнительной конструкцией со словами похожий, подобный, вроде; 3) существительным в творительным падеже; 4) Сравнительной степенью прилагательного или наречия;

Примеры:

Глаза, как океаны;

Мои стихи бегут, как ручьи;

Лентой бархатной чернеет / Груда вспаханной земли.

Разливы рек ее, подобные морям… (Лермонтов)

Луна «как-то добродушно, во все глаза смотрела на деревни и поле и очень походила на медный вычищенный таз». (Гончаров)

Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. (Пушкин)

И только замолкли — в дали голубой / Столбом уж крутился песок золотой… (Пушкин)

Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. (Гоголь)

Девичьи лица ярче роз.. (Пушкин)

…Любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни…(Лермонтов)

ИРОНИЯ — явно-притворное изображение отрицательного явления в положительном виде (под видом похвалы скрывается насмешка, за большим и значительным угадывается умаление).

Примеры:

Едва ли кто польстится на такую красавицу.

Откуда, умная, бредешь ты, голова? Крылов. (слова лисицы ослу)

СИМВОЛ — многозначное иносказание, изображающее отвлеченное понятие или явление через похожий конкретный образ.

Примеры:

Черный вран, свистя крылом,/ Вьется над санями; /Ворон каркает: печаль! (Черный ворон — фольклорная аллегория несчастья)(Жуковский)

В творчестве Л.Н. Толстого присутствует множество символов, например, знамя — символ подвига, небо — символ вечности, дуб — символ медленно возрождающейся жизни, комета — символ грозящих бедствий и жизненных изменений. Символические сны графа Пьера Безухова в Можайске (после Бородинского сражения), в Шамшеве (в плену) и Николеньки Болконского (эпилог) («Война и мир»).

АЛЛЕГОРИЯ — однозначное (в отличие от символа), легко узнаваемое иносказание, закрепленное традицией, условно изображающее отвлеченное понятие или явление через похожий конкретный образ.

Примеры:

Чаще всего аллегория встречается в баснях, притчах, сказках. Так, лиса в басне воплощает хитрость, волк — жестокость,

жадность или глупость, заяц — трусость и т. д.

И прежний сняв венок — они венец терновый, / Увитый лаврами, надели на него: / Но иглы тайные сурово / Язвили славное чело…(лавровый венок — аллегория славы, терновый венок — аллегория страдания, мук) (Лермонтов)

«Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом. — Что это? — спросила она. — Сфинкс? — Да, — ответил он, — и этот сфинкс — вы» (Сфинкс — аллегория роковой загадки) (Тургенев)

«Если только можно, Авва Отче, Чашу эту мимо пронеси» (Чаша — аллегория страдания) (Пастернак)

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС / ВОСКЛИЦАНИЕ / ОБРАЩЕНИЕ — вопрос, восклицание, обращение, не имеющие адресата.

Примеры:

Отчего мне так грустно, береза?

Здравствуй, солнышко!

Что за люди!

Обманчивей и снов надежды. /Что слава? шепот ли чтеца? /Гоненье ль низкого невежды? /Иль восхищение глупца? (Пушкин)

Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу… (Гоголь)

Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? (Тургенев)

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ / РЯДЫ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ — слова одной и той же части речи, относящиеся к одному слову и отвечающие на один вопрос.

Примеры:

А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса. (Солженицын)

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно.

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, Людская молвь и конский топ. (Пушкин)

Смотрите ж, дети, на него: Как он угрюм, и худ, и бледен! (Лермонтов)

Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои… (Тютчев)

ВВОДНЫЕ СЛОВА/СЛОВОСОЧЕТАНИЯ — слова, словосочетания, не входящие в структуру предложения (к ним нельзя задать вопрос), выражающие отношение говорящего к высказыванию. В предложении выделяются запятыми.

Примеры:

К сожалению, все оказалось ложью.

По-моему, ты не понимаешь меня.

Он, видимо, думает об экзамене.

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — предложения, в которых выражается стремление говорящего узнать что-либо / удостовериться в чем-либо. В конце любого вопросительного предложения есть знак «?»

Примеры:

Как дела?

О чем ты говоришь?

Вам нравится этот спектакль?

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — эмоционально-окрашенные предложения, произносимые с восклицательной интонацией.

Примеры:

Какой чудесный день!

Как хорошо в поле!

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — это синтаксические конструкции, допускающие пропуск одного или нескольких компонентов, известных или подразумеваемых из ближайшего контекста или ситуации; отсутствующими могут быть как главные, так и второстепенные члены предложения.

Примеры:

Мы читали разные книги. Я — «Евгения Онегина», сестра — «Капитанскую дочку».

Я разостлал бурку на лавке, казак свою – на другой (Лермонтов)

Калиныч стоял ближе к природе. Хорь же – к людям (Тургенев).

ОБРАЩЕНИЯ — слова или сочетания слов, используемые для называния лиц или предметов, к которым обращена речь. Обращения выделяются запятыми, также после обращения, произнесенного с восклицательной интонацией ставится «!» знак.

Примеры:

Антон, что ты делаешь?

Вера, скажи мне правду.

О, скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки? (Пушкин)

Батюшка! Семен Яковлевич! – раздался вдруг… голос дамы. (Достоевский)

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ — сопоставление предметов и явлений по принципу сходства, которое выражается при помощи союзов подчинительных союзов как, точно, словно, будто, как будто, что, чем, нежели.

Примеры:

Сестрица ваша играет вами, как мячиком (Фонвизин)

Мчат, как будто на крылах, / Санки кони рьяны…(Жуковский)

Как стих без мысли в песне модной. Дорога зимняя гладка. (Пушкин)

Словно ястреб взглянул с высоты небес / На младого голубя сизокрылого… (Лермонтов)

АНАФОРА — единоначатие, повторение начальных слов, строк или фраз.

Примеры:

Наше оружие — наши песни, / Наше золото — звенящие голоса.

Это – круто налившийся свист, / Это – щёлканье сдавленных льдинок, / Это – ночь, леденящая лист, / Это – двух соловьёв поединок.

Опять с вековой тоскою / Пригнулись к земле ковыли, / Опять за туманной рекою / Ты кличешь меня издали.

Когда волнуется желтеющая нива… Когда росой обрызганный душистой… Когда студеный ключ играет по оврагу… Тогда смиряется души моей тревога, Тогда расходятся моршины на челе, — И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога (Лермонтов)

ЭПИФОРА — повторение одного и того же слова, фразы в конце отрезка речи.

Примеры:

Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?

Это есть художник Альтман, очень старый человек. По-немецки значит Альтман — очень старый человек.

Вот что. Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я тоже солдат…(Шолохов)

Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по телефону. (Булгаков)

АНТИТЕЗА — противопоставление.

Примеры:

Полюбил богатый—бедную, / Полюбил ученый—глупую, / Полюбил румяный—бледную, / Полюбил хороший—вредную.

Прекрасна, как ангел небесный, / Как демон, коварна и зла.

То истиной дышит в ней все, / То все в ней притворно и ложно! / Понять невозможно се, / Зато не любить невозможно.

Ты богат, я очень беден;/ Ты прозаик, я поэт;/ Ты румян как маков цвет,/ Я как смерть и тощ и бледен.

Я приехала просить милости, а не правосудия. (Пушкин)

ОКСЮМОРОН — сочетание несовместимого.

Примеры:

Смотри, ей весело грустить.

Убогая роскошь.

Горячий снег.

Жар холодных числ. (А. Блок)

Оптимистическая трагедия (Вс. Вишневский)

Иль дней былых немая речь. Ты втайне поняла души смешную муку. (Фет)

Эти умники все такие глупые… (Чехов)

ГРАДАЦИЯ — последовательное нагнетание или ослабление сравнений, образов, эпитетов, метафор.

Примеры:

Не жалею, не зову, не плачу, / Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Все грани чувств, все грани правды стерты: / В мирах, в годах, в часах.

Но чернеют пламенные дали — / Не уйти, не встать и не вздохнуть.

Поежился, с задавленной тоской оглядел чавкающих, хлюпающих, жрущих людей. (Шолохов)

ИНВЕРСИЯ — нарушение порядка слов в предложении. Приблизительная норма: обстоятельство места или времени (ко всему предложению) + определение + подлежащее + обстоятельство образа действия + сказуемое + дополнение + обстоятельство.

Примеры:

И томных дев устремлены/На вас внимательные очи (А. С. Пушкин).

Швейцара мимо он стрелой (Пушкин)

Над ухом шепчет голос нежный, / И змейкой бьется мне в лицо / Ее волос, моей небрежной / Рукой измятое, кольцо (Полонский)

Хотя лила из раны кровь Густой широкою волной. (Лермонтов)

Без всякого дела стоял Лоренцо, высокий старик лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии…(Бунин)

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОВТОР — повторение одного и того же слова. Средство связи в тексте между предложениями.

Примеры:

Это еще не сказка. Сказка только начинается.

Мне опостылели слова, слова, слова (А. Тарковский)

Последние времена, матушка Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам последние. (Островский)

Вся фигура Платона… была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые… зубы его… выказывались двумя полукругами…(Л. Толстой)

Нам нужно злата, злата, злата’. Копите злато до конца! (Пушкин)

СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ — тождественное или сходное расположение элементов речи в смежных частях текста.

Примеры:

Летал сокол по небу, гулял молодец по свету.

Утихает светлый ветер, Наступает серый вечер…

…Старика разорит на подарки, В сердце юноши кинет любовь. (Некрасов)

Все в огне будете гореть неугасимом. Все в смоле будете кипеть неутолимой!(Островский)

ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ — авторское членение текста (расчленение фразы на части или на отдельные слова).

Примеры:

Я! Говорю! Хватит!

Я думаю. Что вы не правы.

Некто четвертый – это мой страх. Он сидит во мне. Он правит мной. Подсказывает. Корректирует. Вымогает. Удерживает. Бросает в дрожь.

…Но идет… Шатается… Одна (Ахматова)

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша. (Солженицын)

ВОПРОСНО-ОТВЕТНАЯ ФОРМА — текст, представленный в виде риторических вопросов и ответов на них.

Примеры:

«Для чего нужны книги? Книги нужны, чтобы развиваться, узнавать что-то новое.»

НЕОЛОГИЗМ — новое, не так давно вошедшее в язык слово или словосочетание. Неологизмы появляются в языке в двух случаях: 1) возникают для обозначения новых, ранее не существовавших предметов, явлений, понятий; 2) вводятся писателямию

Примеры:

Наибольшее количество неологизмов, укоренившихся в русском литературном языке, ввел Николай Михайлович Карамзин, стоявший у истоков его формирования («благотворительность», «будущность», «влияние», «влюблённость», «вольнодумство», «гармония», «достопримечательность», «занимательный», «катастрофа», «моральный», «ответственность», «первоклассный», «подозрительность», «промышленность», «сосредоточить», «сцена», «трогательный», «утончённость», «человечный», «эстетический», «эпоха»

ЦИТИРОВАНИЕ — слова, строки, отрывки из других произведений, включенные в текст.

Примеры:

Сократ вывел формулу «ума» и «глупости», до сих пор непревзойденную: «Я знаю, что ничего не знаю, а другие не знают даже этого».

«Ты нас одних в младой душе носил / И повторял: “На долгую разлуку /Нас тайный рок, быть может, осудил!”» (Пушкин)

«…Председатель палаты знал наизусть “Людмилу” Жуковского, которая еще была тогда непростывшею новостию, и мастерски читал многие места, особенно: “Борзаснул, долина спит” и слово “чу!”так, что в самом деле виделось, как будто долина спит; для большего сходства он даже в это время зажмуривал глаза» (Гоголь)

ДИАЛОГ — разговор двух или более героев повествования.

Пример:

Он молчал. Мария Петровна, тоже помолчав, вдруг спросила робко:

— Скажи, Паша, хоть капелька моей доли есть в твоей работе? Хоть что-нибудь…

— Мария Петровна, что вы говорите? — в замешательстве забормотал он. — Если бы не вы!…(Бондарев)

АНТОНИМЫ — слова, противоположные по значению.

Примеры:

День – ночь; умный – глупый; интересный — скучный; сильный — слабый

Бичуя маленьких воришек /Для удовольствия больших, /Дивил я дерзостью мальчишек /И похвалой гордился их. (Некрасов)

Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. (Бунин)

КОНТЕКСТНЫЕ АНТОНИМЫ — слова, противоположные по значению только в пределах контекста.

Примеры:

«Я глупая, а ты умён. Живой, а я остолбенелая.»

СИНОНИМЫ — слова, различные по написанию, но близкие по значению.

Примеры:

«Путь» -«дорога»; «говорить» – «болтать»; «мужественный» -«смелый», страшиться — пугаться

КОНТЕКСТНЫЕ СИНОНИМЫ — слова, близкие по значению только в пределах контекста.

Примеры:

«Жалобно, грустно и тоще / В землю вопьются рога… / Снится ей белая роща / И травяные луга.»

Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только несуществующими. (Гоголь)

ДИАЛЕКТИЗМЫ — слово или оборот, употребляющийся в определенной местности.

Примеры:

Петух – кочет, балка – овраг, свекла – буряк, кушак – пояс, голицы – рукавицы, худой — плохой

ЖАРГОНИЗМЫ — речь социальной группы, отличная от общего языка.

Примеры:

Предки – родители, хвост (несданный экзамен/слежка), общага — общежитие

ПРОФЕССИОНАЛИЗМЫ — слова, употребляющиеся только в определенной профессиональной среде.

Примеры:

Абсцисса (математика), аффрикаты (лингвистика), штурвал, каюта (морская терминология).

ТЕРМИНЫ — слова, обозначающие специальные понятия в науке, технике.

Примеры:

Суффикс, метафора, гипотенуза.

КНИЖНАЯ ЛЕКСИКА — слова, которые употребляются преимущественно в письменной речи.

Примеры:

Гипотеза, воздвигнуть, низвергнуть, генезис, адресат, аргументировать, аналогичный, дифференцировать, гуманизм,

РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА — слова, которые употребляются в повседневной обиходной речи.

Примеры:

Белобрысый, жвачка, грязища, работяга, многовато, этакий, ерунда, читалка.

ПРОСТОРЕЧНАЯ ЛЕКСИКА — слова, характеризующиеся упрощенностью, оттенком грубости, обычно служащие для резких оценок.

Примеры:

Вовнутрь, задаром, навряд, намедни, покамест, умаяться, навалом, ляпнуть, белиберда, артачиться, работяга, башковитый.

ЭМОЦИОНАЛЬНО — ЭКСПРЕССИВНАЯ ЛЕКСИКА — слова, которые носят оценочный характер.

Примеры:

Детина, бабуля, солнышко, близехонько, восхитительный, чудесный, малевать, подхалим, малюсенький, мордашка.

АРХАИЗМЫ — устаревшее слово или оборот речи.

Примеры:

Очи (глаза), чело (лоб), отроковица (подросток), зерцало (зеркало), штиль (стиль), пиит (поэт).

ИСТОРИЗМЫ — слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением предмета или явления, которое они обозначали.

Примеры:

Лакей, треуголка, зипун, грош, боярин, царь, волость.

ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА — слова, пришедшие в русский язык из других языков.

Примеры:

Латте, вуаль, такси, ландшафт, либретто, соната, трюмо, афиша

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ — лексически неделимые, устойчивые словосочетания.

Примеры:

Авгиевы конюшни, манна небесная, зарубить на носу, реветь белугой, задеть за живое, стреляный воробей, спустя рукава.

Любезнейший! ты не в своей тарелке. (Грибоедов)

АЛЛИТЕРАЦИЯ — стилистический прием, при котором повторяются согласные.

Примеры:

Свищет ветер, серебряный ветер в шёлковом шелесте снежного шума.

Нева вздувалась и ревела, / Котлом клокоча и клубясь… (Пушкин)

В дымных тучках пурпур розы. Отблеск янтаря, И лобзания, и слезы, И заря, заря! (Фет)

АССОНАНС — повтор одинаковых или похожих гласных звуков.

Примеры:

Мело, мело по всей земле во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. (ассонанс на е).

В соседнем доме окна жолты… (Блок)

Жук жужжал. Уж расходились хороводы; Уж за рекой…(Пушкин)

Не очень лестный приговор. Но твой ли он? тобой ли сказан? (Некрасов)

ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ — воспроизведение природного звучания какими — либо напоминающими его звуками.

Примеры:

мяу-мяу, ха-ха, тик-так, ква-ква

«Трах — так — так! — И только эхо откликается в домах…» (Блок)

- Решать варианты ЕГЭ

- Решать задание 26

Материалы для подготовки к ЕГЭ:

- Теория ЕГЭ по русскому языку

- Решать тесты ЕГЭ по русскому языку

Анализ текста

Пособие для подготовки к заданиям 1,3,22-27 ЕГЭ

подробнее

Пройти тестирование по этим заданиям

Вернуться к каталогу заданий

Версия для печати и копирования в MS Word

1

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

Стиль Фазиля Искандера всегда легко узнать: у какого еще писателя встретишь такое сочетание невероятной простоты с внезапной книжной изысканностью. Настойчивые (А)_____ («хотелось» в предложениях 21-22, «по Толстому», «Толстой», «Наполеон» в предложениях 28-40) могут даже показаться свидетельством бедности словаря. Но на этом фоне ярко вспыхивают (Б)_____ ( «траурный шлейф реквиема развевался за моей спиной» в предложении 11, «книгу, под которой не мог нащупать дна» в предложении 18), появляется (В)_____ и сопровождается забавной игрой слов ( предложение 13). А восторг перед мощным даром Толстого передается таким синтаксическим средством, как (Г)_____ (предложение 27).

Список терминов:

1. восклицательное предложение

2. метафора

3. гипербола

4. фразеологизм

5. парцелляция

6. лексический повтор

7. противопоставление

8. эпитеты

9. контекстные синонимы

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

(1)В тринадцать лет я впервые прочел «Анну Каренину». (2)Война подкатила к самому Туапсе. (3)Сухуми несколько раз небрежно бомбили, и мы с мамой и сестрой переехали в деревню Атары, где жила мамина сестра. (4)Мы наняли комнату у одной соломенной вдовушки, нам выделили землю под огород, где мы выращивали тыквы, дыни, помидоры и другие не менее изумительные по тем временам овощи. (5)В этом доме я случайно обнаружил книгу Толстого и прочел ее, сидя под лавровишней в зеленом дворике.

(6)Разумеется, навряд ли я тогда понимал многие особенности этого романа, но главное понял. (7)Это видно из того, что я был потрясен так, как никогда не бывал ни до, ни после чтения этой книги. (8)Дня три я ходил как пьяный и мычал какой-то дикарский реквием по поводу смерти героини. (9)И без того не склонный усердствовать лопатой и мотыгой, в эти дни я даже не откликался, когда мама и сестра звали меня на огород. (10)Опалывать глупые тыквы, когда мир вместе с Анной Карениной раздавлен под колесами паровоза?! (11)Я шагал по селу, и траурный шлейф реквиема развевался за моей спиной. (12)К сожалению, этот шедевр погиб навсегда по причине моей музыкальной безграмотности, а также отсутствия музыкальной памяти. (13)Впрочем, возможно, я его вспомню, когда начну впадать в детство, из которого никак не могу до сих пор выпасть.

(14)Вспоминаю впечатления, которые я вынес от того первого знакомства с «Анной Карениной». (15)Было жаркое лето, и я скучал по морю. (16)Мелкие деревенские ручьи, где невозможно было всплыть, не утоляли мою тоску. (17)И вот, может быть, поэтому во время чтения я испытывал приятное чувство, как будто плыву по морю. (18)Впервые я читал книгу, под которой не мог нащупать дна. (19)Каким-то образом возникло ощущение моря. (20)Незнакомые сцены усадебной жизни воспринимались как родные. (21)Хотелось к ним. (22)Хотелось посмотреть, как аппетитно косит Левин, побывать с ним на охоте, поиграть с его умной собакой, посидеть с женщинами, которые варят варенье, и дождаться своей доли пенок. (23)Это был роман-дом, где хочется жить, но я еще этого не понимал. (24)Читаешь «Войну и мир», и мгновениями кажется, что автор стыдится непомерности своих сил, то и дело сдерживает себя, роман развивается в могучем, спокойном ритме движения земного шара. (25)Полный лад с собственной совестью, семьей, народом. (26)И это счастье передается читателю. (27)И что нам каторжные черновики! (28)Тургенев в одном письме раздраженно полемизирует с методом Толстого. (29)Он говорит: Толстой описывает, как блестели сапоги Наполеона, и читателю кажется, что Толстой все знает о Наполеоне. (30)На самом деле он ни черта о нем не знает. (31)Наполеон — мировоззренческий враг Толстого. (32)По Толстому, обновить человечество можно, только если человек, сам себя воспитывая, освободит себя изнутри. (33)Именно этим Толстой и занимался всю жизнь. (34)По Толстому, только так можно было и нужно было завоевывать человечество.

(35)И Толстой, как новый Кутузов, изгоняет Наполеона из области духа. (36)Поэтому, по Толстому, Наполеон — это огромный солдафон и судить о нем незачем выше сапога. (37)Пускать в ход собственный могучий психологический аппарат даже для отрицательной характеристики Наполеона Толстой не намерен. (38)Он боится этим самым его перетончить. (39)По Толстому, сложность зла есть надуманная сложность. (40)В Наполеоне Толстого никакого обаяния. (41)Словно предчувствуя трагические события двадцатого века, он пытается удержать человека от увлечения сильной личностью, от еще более кровавых триумфаторов.

(По Фазилю Искандеру*)

*Фазиль Искандер (р. 1929) – русский писатель.

1

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) »Анна Каренина» была книгой, в которой хотелось жить.

2) Автор был так потрясен гибелью героини романа, что не мог заниматься обычными делами.

3) Лев Толстой считал Наполеона солдафоном.

4) В Наполеоне Толстого есть своеобразное обаяние.

5) Ещё в детстве автор понял очень многие особенности романа «Анна Каренина»

Актуальность: с 2016 года

Сложность: обычная

Раздел кодификатора: Смысловая и композиционная целостность текста.

Правило: Задание 22. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста

2

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) В предложениях 16-23 описаны ощущения автора от романа Л. Толстого.

2) В предложениях 31–35 представлено рассуждение.

3) Предложения 39–41 включают описание.

4) Предложения 1-5 содержат повествование.

5) Предложение 7 содержит ответ на вопрос, поставленный в предложении 6.

Актуальность: с 2016 года

Сложность: обычная

Раздел кодификатора: Функционально-смысловые типы речи

Правило: Задание 23. Функционально-смысловые типы речи

3

Из предложения 36 выпишите слово разговорного стиля.

Актуальность: с 2016 года

Сложность: обычная

Раздел кодификатора: Лексическое значение слова

Правило: Задание 24. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. Группы слов по употреблению

4

Среди предложений 18–23 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

Правило: Задание 25. Логико-смысловые отношения между предложениями (фрагментами) текста

5

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

6

Из предложений 18–19 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом.

Правило: Задание 26. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка

2

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

Отрывок из произведения В. Ф. Кравченко «Книга реки» представляет собой «путевые заметки» человека, путешествующего по отдалённым уголкам нашей страны. Текст, в котором воссозданы сиюминутные впечатления автора и его размышления об увиденном, отличается простотой и яркой образностью. Это отразилось в использовании таких тропов, как (А)_____ («травяным, погружённым в глубокую патриархальность улочкам» в предложении 1, «трудноуловимая жемчужная муть» в предложении 10) и (Б)_____ (предложения 2, 4). К лексическим средствам выразительности, встречающимся в тексте, относятся также (В)_____ («себе на уме» в предложении 2, «сломя голову» в предложении 17). Из синтаксических средств автор применяет (Г)_____ («конечно» в предложении 19, «видимо» в предложении 20).

Список терминов:

1) гипербола(-ы)

2) обращение(-я)

3) вводные слова

4) парцелляция

5) сравнение(-я)

6) олицетворение(-я)

7) фразеологизм(-ы)

8) эпитет(-ы);

9) контекстуальные синонимы

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

(1)Я зачарованно слоняюсь по сонным, травяным, погружённым в глубокую патриархальность улочкам града-острова Свияжска. (2)3десь каждый домишко гордится своим отличием от других, каждый — себе на уме. (3)Много кирпичных, очень старых купеческих и мещанских домов, которые кое-как приспособили под современное жильё. (4)Гнилые двери, кривые от старости рамы и скособоченные крылечки говорят о времени.

(5)Выхожу на откос под стенами Успенского монастыря, с которого хорошо видно бескрайний волжский простор с рядами голубых островов и клонящимся к горизонту солнцем. (6)Я знаю, что где-то там, в теряющейся дали, находится устье впадающей в Волгу Свияги, давшей имя этому чудо-городку.

(7)Дорожка под стенами монастыря вымощена плитами, усажена окультуренными деревцами. (8)Падаю в ковыли вблизи двух дерев, причудливо сплетённых, словно в танце, стволами, под голову кладу рюкзачок.

(9)Небо над головой у меня свежо голубело, как в ветреном марте. (10)Ближе к западному краю к его ясной лазури примешивалась трудноуловимая жемчужная муть. (11)Я долго лежал под этим небом. (12)Ощутив голод, пожевал сухарей. (13) Наевшись сухарей и почувствовав жажду, сделал пару глотков из фляги.

(14) Пригревшись на солнышке, даже вздремнул.

(15)3а это время меня никто не потревожил, ни один человек не прошёл по дороге, на обочине которой я расположился. (16)Эта пауза, в которую я погрузился, на какое-то время выпав из действительности, несла в себе некий смысл. (17)Одолев полторы тысячи километров, я летел сюда сломя голову, с великими усилиями переваливал через дамбы, попадал в шторма, страдал от палящего солнца и дождя, боролся с комарьём… (18)И всё для того, чтоб очутиться в этом месте в этот достопамятный день и час, чтобы рухнуть под грузом своей усталости в эту траву под белыми стенами старого монастыря…

(19)Прожив двое суток в Свияжске, я, конечно, не мог не почувствовать очарование этого места. (20)Разгадка, видимо, коренилась в психологии здешних жителей — островитян. (21)Островной человек проживает свою жизнь медленно и подробно, спешить ему некуда, потому что кругом вода. (22)На острове течение времени замедляется, как это бывает на космическом корабле, летящем с околосветовой скоростью.

(23)Островной человек прежде всего экономен во всём, ведь каждую мелочь надо завозить с материка. (24)На острове любой гвоздь и деревяшка не выбрасываются, а предусмотрительно откладываются в сторону, чтоб потом снова быть пущенными в ход.

(25)Именно здесь, на острове, я понял, что если к своему окружению и к своему времени относиться внимательно, бережно, то есть не спеша, вдумчиво и серьёзно, то вещи начинают играть своими гранями, открывая хозяину новые сущности. (26)Всякая минута тогда полнится, как подступающее тесто в кадке, набухая смыслами и символами. (27)Открывая нам глубину повседневного.

(По В. Кравченко*.)

* Владимир Фёдорович Кравченко (род. в 1953 году) — русский писатель-публицист.

Источник текста: МИОО: Диагностическая работа 04.10.2012 вариант 1

1

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Герой-рассказчик полагает, что люди выбирают местом своего жительства уединённый остров для того, чтобы испытать чувство покоя и одиночества.

2) По мнению героя-рассказчика, островные жители живут не спеша потому, что от бурного, суетливого мира их отделяет водное пространство.

3) Герой-рассказчик считает, что неторопливость островного человека объясняется его слабостью.

4) По убеждению героя-рассказчика, жителям островов не следует быть столь медлительными.

5) Если к своему окружению и к своему времени относиться внимательно, то вещи способны заиграть новыми гранями.

Актуальность: с 2016 года

Сложность: обычная

Раздел кодификатора: Смысловая и композиционная целостность текста.

Правило: Задание 22. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста

2

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) В предложениях 20-22 представлено рассуждение.

2) Предложения 2-4 включают описание.

3) Предложения 9-10 содержат повествование.

4) Предложение 24 разъясняет суждение, высказанное в предложении 23 текста.

5) Предложения 11—14 не содержит последовательных действий героя.

Актуальность: с 2016 года

Сложность: обычная

Раздел кодификатора: Средства связи предложений в тексте

Правило: Задание 23. Функционально-смысловые типы речи

3

Какое слово использовано в тексте в переносном значении? Запишите его.

жильё (предложение 3)

вымощена (предложение 7)

ясной (предложение 10)

погрузился (предложение 16)

Актуальность: с 2016 года

Сложность: обычная

Раздел кодификатора: Лексическое значение слова

Правило: Задание 24. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. Группы слов по употреблению

4

Среди предложений 9−14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

Правило: Задание 25. Логико-смысловые отношения между предложениями (фрагментами) текста

5

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

6

Из предложения 16 выпишите относительное местоимение.

Правило: Задание 26. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка

3

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

Публицистические произведения Л. A. Жуховицкого обращены к вечным проблемам, которые не теряют своей злободневности со временем. Автор ведёт беседу с читателем на равных, не поучая его, но стремясь аргументировать свою позицию, пытаясь убедить читателя посредством яркой, эмоционально насыщенной речи. Этому способствуют такие лексические средства выразительности, как (А)_____ («нынче» в предложении 21, «дошло» в предложении 32), а также синтаксические средства, например (Б)_____ (предложения 3, 33). В тексте использованы яркие тропы, в первую очередь: (В)_____ «следы времени» (предложение 3), «островками застройки» (предложение 18). Встречается и такой стилистический приём, как (Г)_____ (предложения 32, 33).

Список терминов

1) книжная лексика

2) метафора(-ы)

3) ряд(-ы) однородных членов

4) разговорная лексика

5) синонимы

6) вводные слова

7) антитеза

8) гипербола(-ы)

9) литота

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

(1)В маленьком городишке Стратфорде на маленькой речушке Эйвон нашу группу писателей привели в обычный для Англии деревенский дом, прочный и аккуратный. (2)К невысокой деревянной двери вели каменные ступеньки, а над черепичной крышей возвышались две большие кирпичные трубы. (3)На стенах, оконных решётках, дверях и крыше — всюду были заметны сероватые следы времени. (4)От прочих строений того же типа этот дом отличался только одним: четыре с половиной века назад в нём родился величайший из людей, когда-либо бравших в руки перо. (5)Потом нам показали похожий домишко, где некогда жила девушка, примечательная лишь тем, что она нравилась молодому Шекспиру. (6)А в конце подвели к церкви, внутри которой похоронен автор «Гамлета».

(7)Я не мог не восхититься тем, как трогательно и тщательно хранят в Стратфорде память о своём гениальном земляке. (8)Но наш гид, местный уроженец, быстро развеял мои иллюзии. (9)Улыбнувшись, он сказал, что современники и соседи поэта имели весьма приблизительное представление о его литературных занятиях. (10)И в церкви Шекспир был похоронен не как гений, а как примерный и достаточно щедрый прихожанин.

(11)Я не мог в это поверить.

— (12)А почему же тогда сохранили его дом и даже жилище любимой девушки? (13)Гид пожал плечами:

— (14)А зачем их рушить? (15)Мы вообще стараемся ничего без крайней надобности не ломать.

(16)Как же я тогда позавидовал англичанам, которые могут пренебрежительно бросить: (17)«Эта церковь сравнительно новая, ей всего триста лет». (18)А тысячелетняя Москва лишь редкими островками застройки подтверждает малую часть своего возраста…

(19)Мы с вами не миллионеры, у нас нет родовых замков, нет поместий с загородными дворцами, но и нас, абсолютно рядовых россиян, окружает старина. (20)Только не ценим мы её.

(21)Нельзя сказать, что нынче наши люди родную старину совсем не берегут. (22)Что осталось — понемногу реставрируют. (23)Особнячки, построенные лет двести назад, продают банкам или схожим конторам с обязательством сохранить фасад.

(24) Но вот однажды проезжаю я мимо очень красивой церквушки в Филях.

(25) Розово-белая, с высокой тоненькой колокольней в центре, она украшена причудливой барочной лепниной. (26)Величавые купола — один в центре, на колокольне, и четыре по краям — радостно сияют сусальным золотом. (27)Останавливаюсь, чтобы получше её рассмотреть, захожу внутрь. (28)Прочитав табличку перед входом, узнаю, что церковь эта стоит там с конца семнадцатого века. (29)И тогда я сам себе задал вопрос: а почему она дожила до наших дней? (30)Почему её не разрушили, когда она ещё не была старинной, а была просто одним из множества московских храмов? (31)И сам себе с недоумением ответил: не сломали, потому что — а зачем рушить?

(32)До нас уже дошло, что купеческие особнячки надо не сносить, а реставрировать. (33)Но до нас ещё не дошло, что крестьянские избы, кособокие сараюшки и баньки по-чёрному — тоже памятники старины, которые хранят вещественную память о наших бабушках, дедушках и более дальних предках.

(По Л. A. Жуховицкому*.)

*Леонид Аронович Жуховицкий (род. в 1932 году) — русский писатель, публицист, педагог.

Источник текста: МИОО: Диагностическая работа 04.10.2012 вариант 2

1

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) По мнению рассказчика, англичане пренебрежительно относятся к старине.

2) Англичане сохранили дом Шекспира в память о великом мастере пера.

3) Церковь в Филях—единственная из оставшихся старинных зданий в Москве.

4) Нельзя сказать, что современные люди родную старину совсем не берегут.

5) Крестьянские избы могут быть памятниками старины.

Актуальность: с 2016 года

Сложность: обычная

Раздел кодификатора: Смысловая и композиционная целостность текста.

Правило: Задание 22. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста

2

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) В предложениях 19-20 представлено рассуждение.

2) Предложения 25-26 содержат описание.

3) В предложениях 27-28 представлено повествование.

4) Предложение 33 раскрывает суждение, высказанное в предложении 32 текста.

5) В предложениях 2-4 представлено рассуждение.

Актуальность: с 2016 года

Сложность: обычная

Раздел кодификатора: Функционально-смысловые типы речи

Правило: Задание 23. Функционально-смысловые типы речи

3

Из предложения 1-3 выпишите слово в переносном значении.

Актуальность: с 2016 года

Сложность: обычная

Раздел кодификатора: Лексическое значение слова

Правило: Задание 24. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. Группы слов по употреблению

4

Среди предложений 7-14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи указательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

Правило: Задание 25. Логико-смысловые отношения между предложениями (фрагментами) текста

5

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

6

Из предложений 32-33 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом.

Правило: Задание 26. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка

4

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

Отрывок из произведения В. Ф. Кравченко «Книга реки» представляет собой «путевые заметки» человека, путешествующего по отдалённым уголкам нашей страны. Текст, в котором воссозданы сиюминутные впечатления автора и его размышления об увиденном, отличается эмоциональностью, простотой и яркой образностью. Это отразилось в использовании таких тропов, как (А)_____ («словно в танце» в предложении 8, «как подступающее тесто в кадке» в предложении 26) и (Б)_____ («рухнуть под грузом своей усталости» в предложении 18, «вещи начинают играть своими гранями» в предложении 25, «набухая смыслами и символами» в предложении 26). К лексическим средствам выразительности, встречающимся в тексте, относится также (В)_____ («слоняюсь» в предложении 1, «вздремнул» в предложении 14). Из синтаксических средств автор применяет (Г)_____ (предложения 26—27).

Список терминов

1) книжная лексика

2) разговорная лексика

3) вводные слова

4) литота(-ы)

5) сравнение(-я)

6) парцелляция

7) антонимы

8) эпитет(-ы)

9) метафора(-ы)

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

(1)Я зачарованно слоняюсь по сонным, травяным, погружённым в глубокую патриархальность улочкам града-острова Свияжска. (2)3десь каждый домишко гордится своим отличием от других, каждый — себе на уме. (3)Много кирпичных, очень старых, купеческих и мещанских домов, которые кое-как приспособили под современное жильё. (4)Гнилые двери, кривые от старости рамы и скособоченные крылечки говорят о времени.

(5)Выхожу на откос под стенами Успенского монастыря, с которого хорошо видно бескрайний волжский простор с рядами голубых островов и клонящимся к горизонту солнцем. (6)Я знаю, что где-то там, в теряющейся дали, находится устье впадающей в Волгу Свияги, давшей имя этому чуду-городку.

(7)Дорожка под стенами монастыря вымощена плитами, усажена окультуренными деревцами. (8)Падаю в ковыли вблизи двух дерев, причудливо сплетённых, словно в танце, стволами, под голову кладу рюкзачок.

(9)Небо над моей головой свежо голубело, как в ветреном марте. (10)Ближе к западному краю к его ясной лазури примешивалась трудноуловимая жемчужная муть. (11)Я долго лежал под этим небом. (12)Ощутив голод, пожевал сухарей. (13)Наевшись сухарей и почувствовав жажду, сделал пару глотков из своей фляги. (14)Пригревшись на солнышке, даже вздремнул.

(15)3а это время меня никто не потревожил, ни один человек не прошёл по дороге, на обочине которой я расположился. (16)Эта пауза, в которую я погрузился, на какое-то время выпав из действительности, несла в себе некий смысл. (17)Одолев полторы тысячи километров, я летел сюда сломя голову, с великими усилиями переваливал через дамбы, попадал в шторма, страдал от палящего солнца и дождя, боролся с комарьём… (18)И всё для того, чтоб очутиться в этом месте в этот достопамятный день и час, чтобы рухнуть под грузом своей усталости в эту траву под белыми стенами старого монастыря…

(19)Прожив двое суток в Свияжске, я, конечно, не мог не почувствовать очарование этого места. (20)Разгадка, видимо, коренилась в психологии здешних жителей — островитян. (21)Островной человек проживает свою жизнь медленно и подробно, спешить ему некуда, потому что кругом вода. (22)На острове течение времени замедляется, как это бывает на космическом корабле, летящем с околосветовой скоростью. (23)Островной человек прежде всего экономен во всём, ведь каждую мелочь надо завозить с материка. (24)На острове любой гвоздь и деревяшка не выбрасываются, а предусмотрительно откладываются в сторону, чтоб потом снова быть пущенными в ход.

(25)Именно здесь, на острове, я понял, что если к своему окружению и к своему времени относиться внимательно, бережно, то есть не спеша, вдумчиво и серьёзно, то вещи начинают играть своими гранями, открывая хозяину новые сущности. (26)Всякая минута тогда полнится, как подступающее тесто в кадке, набухая смыслами и символами. (27)Открывая нам глубину повседневного.

(По В. Кравченко)*

*Владимир Фёдорович Кравченко — русский писатель-публицист.

1

Среди предложений 10-15 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

Правило: Задание 25. Логико-смысловые отношения между предложениями (фрагментами) текста

2

Из предложения 24 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом.

Правило: Задание 26. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка

5

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

Публицистические произведения Л. A. Жуховицкого обращены к вечным проблемам, которые не теряют своей злободневности со временем. Автор ведёт беседу с читателем на равных, не поучая его, но стремясь аргументировать свою позицию, пытаясь убедить читателя посредством яркой, эмоционально насыщенной речи. Этому способствуют такие лексические средства выразительности, как (А)_____ («рушить» в предложении 14, «ломать» в предложении 15, «сносить» в предложении 32), а также синтаксические средства, например (Б)_____ (предложения 14, 29 — 31). В тексте использованы яркие тропы, в первую очередь (В)_____: «величавые купола» (предложение 26), «кособокие сараюшки» (предложение 33). Встречается и такой стилистический приём, как (Г)_____ («величайший из людей, когда-либо бравших в руки перо» в предложении 4, «автор «Гамлета»» в предложении 6).

Список терминов:

1) синонимы

2) метонимия(-и)

3) ряд(-ы) однородных членов

4) разговорная лексика

5) парафраз (перифраза)

6) вопросительные предложения

7) антитеза

8) эпитет(-ы)

9) анафора

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

(1) В маленьком городишке Стратфорде на маленькой речушке Эйвон нашу группу писателей привели в обычный для Англии деревенский дом, прочный и аккуратный.

(2) К невысокой деревянной двери вели каменные ступеньки, а над черепичной крышей возвышались две большие кирпичные трубы. (3)На стенах, оконных решётках, дверях и крыше — всюду были заметны сероватые следы времени. (4)От прочих строений того же типа этот дом отличался только одним: четыре с половиной века назад в нём родился величайший из людей, когда-либо бравших в руки перо. (5)Потом нам показали похожий домишко, где некогда жила девушка, примечательная лишь тем, что она нравилась молодому Шекспиру. (6)А в конце подвели к церкви, внутри которой похоронен автор «Гамлета».

(7)Я не мог не восхититься тем, как трогательно и тщательно хранят в Стратфорде память о своём гениальном земляке. (8)Но наш гид, уроженец тех мест, быстро развеял мои иллюзии. (9)Улыбнувшись, он сказал, что современники и соседи поэта имели весьма приблизительное представление о его литературных занятиях. (10)И в церкви Шекспир был похоронен не как гений, а как примерный и достаточно щедрый прихожанин.

(11)Я не мог в это поверить.

— (12)А почему же тогда сохранили его дом и даже жилище любимой девушки?

(13)Гид пожал плечами:

— (14)А зачем их рушить? (15)Мы вообще стараемся ничего без крайней надобности не ломать.

(16)Как же я тогда позавидовал англичанам, которые могут пренебрежительно бросить: (17)«Эта церковь сравнительно новая, ей всего триста лет». (18)А тысячелетняя Москва лишь редкими островками застройки подтверждает четверть или треть своего возраста…

(19)Мы с вами не миллионеры, у нас нет родовых замков, нет поместий с загородными дворцами, но и нас, абсолютно рядовых россиян, окружает старина. (20)Только не ценим мы её.

(21)Нельзя сказать, что нынче наши люди родную старину совсем не берегут. (22)То, что осталось, понемногу реставрируют. (23)Особнячки, построенные лет двести назад, переходят к банкам или схожим конторам с обязательством сохранить фасад. (24)Но вот однажды еду мимо очень красивой церквушки в Филях. (25)Розово- белая, с высокой тоненькой колокольней в центре, она украшена причудливой барочной лепниной. (26)Величавые купола — один в центре, на колокольне, и четыре по краям — радостно сияют сусальным золотом. (27)Останавливаюсь, чтобы получше её рассмотреть, захожу внутрь. (28)Прочитав табличку перед входом, узнаю, что церковь эта стоит там с конца семнадцатого века. (29)И тогда я сам себе задал вопрос: а почему она дожила до наших дней? (30)Почему её не разрушили, когда она ещё не была старинной, а была просто одним из множества московских храмов? (31)И сам себе с недоумением ответил: не сломали, потому что — а зачем рушить?