ТОП речевых ошибок в сочинении ЕГЭ

Сочинение ЕГЭ 2023 на 24 балла

Интерактивное пособие для подготовки к сочинению

АНАЛИЗ ТЕКСТА

Пособие «Анализ текста. Задание 1-3, 22-26 ЕГЭ»

300+ аргументов к итоговому

Навигатор-ЕГЭ 2023. Сочинение

Интерактивный чек-лист

Навигатор-ЕГЭ 2023. Тест

Интерактивный чек-лист

Учимся формулировать

проблему, комментарий, авторскую позицию, обоснование

Исключения и трудности ЕГЭ

ИСКЛЮЧИТЬ/ЗАМЕНИТЬ

300+ заданий 6 ЕГЭ

200+ аргументов для сочинения ОГЭ

ОГЭ-навигатор 2023

Чек-лист подготовки к ОГЭ по русскому языку 2023

СКИДКА

1000 НАРЕЧИЙ

Слитно, раздельно, через дефис

Проверка сочинения ЕГЭ

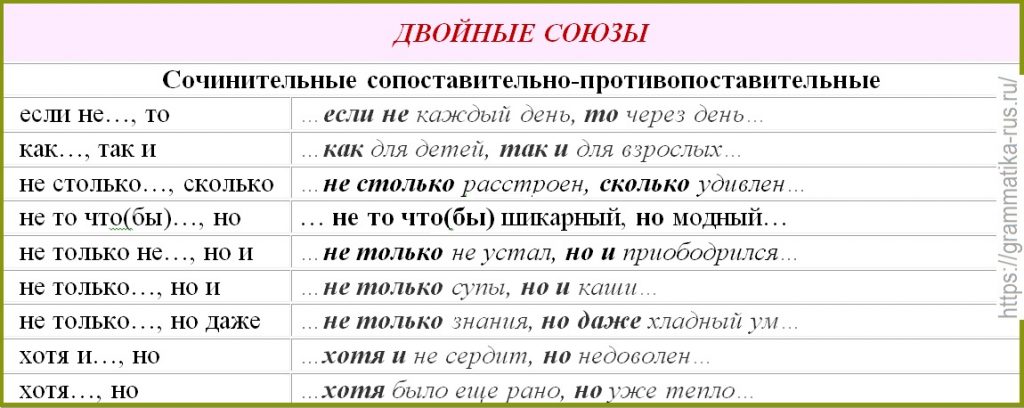

Двойные союзы. Список. Предложения с двойными союзами.

Двойные союзы. Список. Предложения с двойными союзами. Запятые при двойных союзах.

Содержание:

Если не …, то

Хотя и …, но

Как …, так и

Не так …, как

Не только …, но и

Не столько …, сколько

Насколько …, настолько

Не то что …, но

Не то чтобы …, а

Скорее…, чем

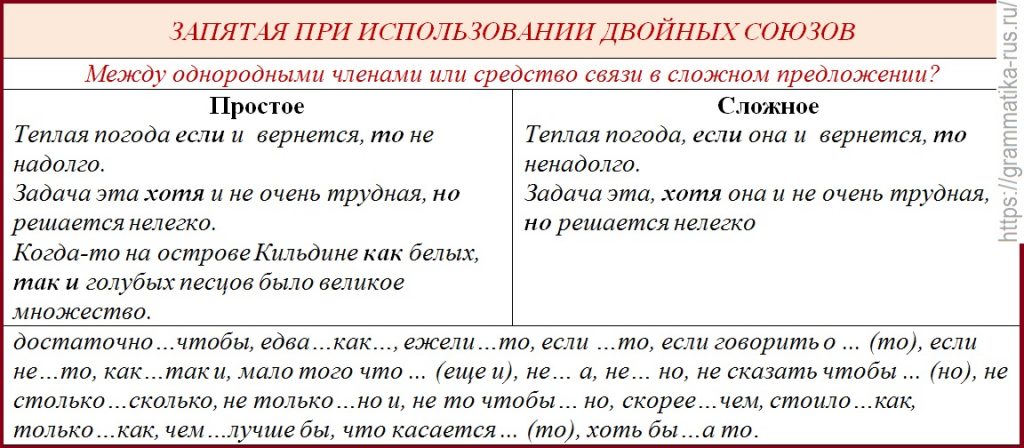

Если однородные члены соединены такими союзами, то запятая ставится только перед второй частью.

- Туманы в Лондоне бывают если не каждый день, то через день непременно.

- Работа хотя и несложная, но трудоёмкая и потребует дополнительного времени для своего выполнения.

- Я имею поручение как от судьи, так равно и от всех наших знакомых.

- День есть день, а ночь есть ночь, но в этой удивительной стране всё вечно не так, как принято.

- Зарево распространилось не только над центром города, но и далеко вокруг.

- Он был не столько расстроен, сколько удивлен сложившейся ситуацией.

- Ее чувство было настолько же случайно в выборе предмета, насколько в своем источнике отвечало властной потребности инстинкта…

- Мама не то что сердилась, но все-таки была недовольна.

- В ту минуту я не то чтобы струсил, а немного оробел.

- Он был скорее раздосадован, чем опечален.

При пропуске второй части двойного союза вместо запятой ставится тире: Она ему не то что в матери — в бабушки годится.

В сложных предложениях с двойными или парными союзами другая постановка знаков препинания.

Сравните предложения:

- Тёплая погода если и вернётся, то не надолго (простое предложение, запятая перед если не ставится).

- Тёплая погода, если она и вернётся, то не надолго; По вечерам, если нет ветра и на небе нет облаков, то запах сена чувствуется сильнее (сложные предложения, запятая перед если ставится).

Учимся формулировать

проблему, комментарий, авторскую позицию, обоснование

NEW

Сочинение ЕГЭ 2022 на 25 баллов

Интерактивные чек-листы ЕГЭ 2022

NEW

ЗАДАНИЕ 1 ЕГЭ 2022

Пособие «Анализ текста. Задание 1-3, 22-26 ЕГЭ»

ИСКЛЮЧИТЬ/ЗАМЕНИТЬ

300+ заданий 6 ЕГЭ

ЕГЭ-навигатор 2022

Чек-лист подготовки к ЕГЭ по русскому языку 2022

СКИДКА

Исключения и трудности ЕГЭ 2022

ОГЭ-навигатор 2022

Чек-лист подготовки к ОГЭ по русскому языку 2022

СКИДКА

1000 НАРЕЧИЙ

Слитно, раздельно, через дефис

200+ аргументов для сочинения ОГЭ

Проверка сочинения и изложения ОГЭ 2022

NEW

Проверка сочинения ЕГЭ 2022

NEW

Двойные союзы. Список. Предложения с двойными союзами. Запятые при двойных союзах.

Если не …, то

Хотя и …, но

Как …, так и

Не так …, как

Не только …, но и

Не столько …, сколько

Насколько …, настолько

Не то что …, но

Не то чтобы …, а

Скорее…, чем

Если однородные члены соединены такими союзами, то запятая ставится только перед второй частью.

- Туманы в Лондоне бывают если не каждый день, то через день непременно.

- Работа хотя и несложная, но трудоёмкая и потребует дополнительного времени для своего выполнения.

- Я имею поручение как от судьи, так равно и от всех наших знакомых.

- День есть день, а ночь есть ночь, но в этой удивительной стране всё вечно не так, как принято.

- Зарево распространилось не только над центром города, но и далеко вокруг.

- Он был не столько расстроен, сколько удивлен сложившейся ситуацией.

- Ее чувство было настолько же случайно в выборе предмета, насколько в своем источнике отвечало властной потребности инстинкта…

- Мама не то что сердилась, но все-таки была недовольна.

- В ту минуту я не то чтобы струсил, а немного оробел.

- Он был скорее раздосадован, чем опечален.

При пропуске второй части двойного союза вместо запятой ставится тире: Она ему не то что в матери — в бабушки годится.

В сложных предложениях с двойными или парными союзами другая постановка знаков препинания.

Сравните предложения:

- Тёплая погода если и вернётся, то не надолго (простое предложение, запятая перед если не ставится).

- Тёплая погода, если она и вернётся, то не надолго; По вечерам, если нет ветра и на небе нет облаков, то запах сена чувствуется сильнее (сложные предложения, запятая перед если ставится).

По структуре союзы делятся на простые и составные.

Простые — это однословные союзы: а, будто, да, едва, если, и, ибо, или, кабы, как, когда, ли, либо, нежели, но, пока, поскольку, словно, также, тоже, хотя, чем, чтобы.

Составные союзы представляют собой смысловое единство двух или более слов: потому что, оттого что, так как, вследствие того что, несмотря на то что, в то время как, перед тем как, между тем как, тем более что, тем не менее, по мере того как, как будто, а может, а именно, а не то, да и, а также, как только, едва лишь, но зато, в связи с тем что, из-за того что, с тех пор как, после того как, подобно тому как.

По происхождению различаются союзы непроизводные и производные.

Непроизводные (первообразные) союзы не делятся на морфологические элементы и не соотносятся в современном русском языке с производящими словами: а, и, но, да, или, ли, либо и др.

Производные союзы сохранили живые словообразовательные связи с знаменательными словами, от которых они образовались: что, чтобы, будто, хотя, вследствие того что и др.

По употреблению союзы делятся на одиночные, повторяющиеся и двойные.

Одиночные союзы употребляются в предложении один раз и стоят перед тем компонентом, который присоединяют, или между соединяемыми частями: В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику (JI. Толстой); Очень трудно рассказать всё по порядку, потому что из участников происшествия помнил всё дело только один Алёнушкин Башмачок (Д. Ма- мин-Сибиряк); Едва я завидел гречанки порог, глаза потемнели (А. Пушкин).

Повторяющиеся союзы употребляются не один раз. К ним относятся союзы и… и…, да… да…, или… или…, не то… не то…, то… то…, либо… либо…, ни„. ни… и некоторые другие: Что здесь у вас за край? То холодно, то очень жарко, то солнце спрячется, то светит слишком ярко (И. Крылов); Иль сына взор мой не проник, иль обманул меня старик (А. Пушкин); Нет любви ни к деревне, ни к городу (С. Есенин); Слезы ли, пот ли у ней над ресницею, право, сказать мудрено (Н. Некрасов); За станицей не то лес, не то парк, дикий, дубравный (И. Бунин). *

Повторяющиеся союзы неоднородны. Одни из них образуются неоднократным повторением одиночного союза, при этом повтор обычно факультативен; таков, например, союз

и… и… (некоторые ученые такие союзы к повторяющимся не относят). В других случаях повторяющийся союз не может быть сокращен до одиночного союза: ни… ни, то… то, не то… не то. Повторяющиеся союзы относят к разряду простых.

Двойные (парные) союзы состоят из двух несовпадающих и позиционно разобщенных частей: не только… но и, поскольку… постольку, чем… тем, если… то, едва… как, хотя… но, не то что… но, если не… то, не то чтобы… но (а) и др. Например: Чем. светлее представлялась ему судьба князя Андрея, тем мрачнее представлялась своя собственная (JI. Толстой); Если первое мое стихотворение было плодом трезвого и очень напряженного труда, то второе было написано в состоянии самого подлинного и несомненного вдохновения (В. Вересаев); И хоть слышен победный рожок, но опробует вражеской крови мой последний, смертельный прыжок (С. Есенин); Пусть буду я любить другую, но с нею, с любимой, с другой, расскажу про тебя, дорогую (С. Есенин); Не только не было никакой рыбки, но и удилище не имело даже лески (М. Садовский). В роли второй части двойного союза может оказаться как частица, так и модальное слово: Если ты позволил ей жить с тобою под одною кровлей, стало быть, она этого заслуживает (И. Тургенев) — стало быть стоит на месте то.

По синтаксическим свойствам союзы делятся на сочинительные и подчинительные.

Сочинительные союзы служат для связи синтаксически равноправных единиц, т. е. соединяют однородные члены простого предложения и части сложносочиненного предложения. Формальной особенностью сочинительного союза является то, что, располагаясь между соединяемыми компонентами, он не входит в синтаксическую структуру ни одного из них: Живя, умей все пережить: печаль, и радость, и тревогу (Ф. Тютчев); Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер все так же носил его шепот по степи (М. Горький).

По значению, т. е. по характеру выражаемых ими отношений, сочинительные союзы подразделяются на:

- соединительные союзы, выражающие отношение перечисления (и, да (в значении и), и… и, ни… ни, тоже, также): Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны (М. Шолохов); Сенокос некошеный, лес да монастырь (С. Есенин);

Язык меняется каждые четверть столетия, песня и романс видоизменяются также (И. Козловский);

- противительные союзы, выражающие отношение противопоставления, несоответствия, различия (а, но, да (в значении но), однако, же, зато, а то): Березы все еще горели, но и они осыпались, тихо сквозь сон роняя последние листья, которых много лежало вокруг каждой березы (В. Солоухин); Колосилась-то яръ неплохая, да сгубили сухие деньки (С. Есенин); Мне стало как-то грустно; однако же что-то похожее на смех зашевелилось в душе моей (Ф. Достоевский); Федя никогда не плакал, зато находило на него временами дикое упрямство (И. Тургенев);

- разделительные союзы, выражающие отношения взаимоисключения, чередования действий, явлений, признаков {или, либо, ли… ли, то… то, не то… не то, или… или, либо… либо, то ли… то ли, а то, а не то, не то, иначе): То ли она — телеграмма — попала в сугроб и теперь лежит глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий… (А. Гайдар); То дождь, то град, то снег, как белый пух, то солнце, блеск, лазурь и водопады… (И. Бунин); Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя: то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя (А. Пушкин); Грусть ты или радость терпишь? (С. Есенин); Потеряв меня, сударь, она либо умрет от печали, либо умрет с голоду (М. Лермонтов); Встань сию же минуту, а то я с тобой и разговаривать не стану (М. Булгаков); Извольте оставить меня, иначе я должна буду принять меры (А. Чехов); .

- градационные союзы (их еще называют двойными сопоставительными союзами), выражающие сопоставление или противопоставление по степени значимости {не только… но и, не то что… но, не только… а и, не только не… но, не столько… сколько, даже не то… что, даже не… тем более не и др.): Они ничего не знали не только о Синцове, но и обо всей редакции (К. Симонов); Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, — они его побаивались, — а в кротких (И. Тургенев);

- присоединительные союзы (да и, да и то, (и) причем, (и) притом, тоже, также, а также и др.), выражающие добавочную информацию к сказанному, не предусмотренную первоначальным планом высказывания: Много женщин меня любило, да и сам я любил не одну (С. Есенин); Об Асе упоминал редко, да и то вскользь (И. Тургенев); За чаем дядя приказал мне разобрать мой склад в сенной, а также сходить к дворничихе, чтобы она перечистила посуду, вымыла пол и привела квартиру в порядок (А. Гайдар);

- пояснительные союзы (а именно, то есть, или (в значении то есть), как то, именно и др.), выражающие пояснение и уточнение: Пили по-обыкновенному, то есть очень много (А. Пушкин); Весь день Анна провела дома, то есть у Облонских… (JI. Толстой); Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а Заманиловки тут вовсе нет (Н. Гоголь).

Подчинительные союзы служат для связи синтаксически неравноправных единиц (присоединяют придаточные части к главным частям сложноподчиненного предложения) и для выражения тех или иных смысловых отношений между ними. Некоторые подчинительные союзы используются и при построении простого предложения. Так, союз как может ставиться перед именной частью составного сказуемого: Дом как проходной двор или входить в об: стоятельство образа действия: Как дым рассеялись мечты (М. Лермонтов); союз чтобы может присоединять обстоятельство цели, выраженное инфинитивом; Собрались, чтобы обсудить план действий. Сравните: Собрались обсудить план действий.

По семантическому признаку подчинительные союзы принято делить на:

- изъяснительные (что, чтобы, как, будто): Я хотел, чтоб сердце глуше вспоминало сад и лето (С. Есенин); К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного (Н. Гоголь); Я был убежден, будто нашел для каждого несчастного одинокого человека радостный выход в люди, в свет (М. Пришвин); Лес был по-прежнему набит людьми, и сколько бы их ни отправлялось под командой в разные стороны, казалось, что они никогда не рассосутся (К. Симонов);

- временные (когда, перед тем как, после того как, едва… как, как только, едва лишь, лишь только, едва, только, лишь, прежде чем, с тех пор пока, пока, пока не и др.): Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад (С. Есенин); Лишь только мы вступили в этот очаровательный сад, усталость была забыта (А. Керн); Прошло несколько дней, пока я в чем-то разобрался (А. Трифонов); Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиком забила вода (М. Шолохов);

- причинные (потому что, оттого что, так как, ввиду того что, тем более что, из-за того что, благодаря тому что, в силу того что, в связи с тем что, вследствие того что, в результате того что, ибо и др.): О если б прорасти глазами, как эти листья, в глубину (С. Есенин); Согласно Кюи, слово определено не вполне, ибо его можно досказать музыкой (В. Рабинович); Поскольку участок оказался слишком заболоченным, пришлось срочно приняться за осушку его (А. Куприн); Я что-то промычал и быстро исчез, потому что в Васъкином деле была и моей вины доля (А. Гайдар);

- условные (если, если… то, в случае если, в том случае если, при условии что, ежели, коли, кабы, раз и др.): Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку, коли спорить, так уж смело (А. К. Толстой); Потому и прекрасные щеки перед миром грешно закрывать, коль дала их природа-матъ (С. Есенин); Если б не было ада и рая, их бы выдумал сам человек (С. Есенин);

- уступительные (несмотря на то что, хотя, невзирая, пускай, пусть и др.): Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то что он поминутно был по пояс в снегу (А. Пушкин); Нет, он не думал сейчас о том, чтобы оказаться со своей дивизией там, в самом центре сотрясающего равнины южной России землетрясения, но, хотя его ум был неподатлив к таким мыслям, его сердце чувствовало доносившиеся оттуда торжественные и страшные толчки (К. Симонов);

- следствия (так что, в результате чего): Познакомился Антокольский с моими родителями в Риме, в начале семидесятых годов, так что и он сохранился у меня в памяти с самых юных лет (В. Мамонтов);

- цели {чтобы, для того чтобы, ради того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, дабы): Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения (А. Пушкин); Нередко художник, чтобы лучше понять настоящее, обращается к событиям прошлого (Ю. Проку- шев); На пиджак Саша приколол значок сельскохозяйственной выставки, чтобы все видели, что он побывал в Москве (С. Антонов);

- сравнительные {как, как будто, будто, словно, так же как, подобно тому как, вроде того как, как если бы, точно): Смотрю, как в поезд глядит эскимос, впиваюсь, как в ухо впивается клещ (В. Маяковский); Двери вдруг заляскали, будто у гостиницы не попадает зуб на зуб (В. Маяковский); Что-то вдруг с необыкновенной силой расширилось в груди Ромашова, как будто бы он собирался лететь (А. Куприн);

- сопоставительные союзы, совпадающие с подчинительными союзами по формальному признаку, а по значению не противопоставленные сочинительным союзам: если… то, в то время как, между тем как, тогда как, по мере того как, чем… тем. Например: Отцы друг к другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем как (= о) молодые соседки только о нем и говорили (А. Пушкин). Сопоставительные союзы, в связи с тем что они не выражают синтаксического неравноправия, иногда включаются в состав сочинительных, особенно в тех случаях, когда возможна замена на союз а.

Союзы надо отличать от других частей речи, в том числе и от относительных местоимений и наречий, являющихся союзными словами (см. об этом ниже, с. 656).

), которая используется для выражения синтаксической (сочинительной или подчинительной) связи единиц разной природы и объема, от клауз (Исследования продолжаются, и гипотезы множатся

[«Знание – сила» (2003)]) до словосочетаний (Яблоки и чернослив традиционно подают с гусем

[Рецепты национальных кухонь (2000-2005)]) и даже компонентов слов (двух- и трехэтажные дома

). Союзы делятся на сочинительные и подчинительные. Подчинительные союзы прототипически соединяют клаузы (хотя возможна связь между словом и клаузой (Решающим аргументом стал тот факт, что немцы в 1940 году поступили так же по отношению к французам

[«Отечественные записки» (2003)]) и слова со словом (Петя умнее, чем Вася

)), а сочинительные – любые однородные составляющие (слово и слово, слово и клауза, клауза и клауза). В отличие от предлога, функционально близкого подчинительному союзу, союз не приписывает падежа.

Союзы классифицируются по целому ряду формальных и семантических оснований: по формальной структуре, по синтаксическим и семантическим свойствам, по способности употребляться иллокутивно (см. Иллокутивные употребления союзов):

Классификация союзов по формальной структуре (I)

Классификация союзов по формальной структуре (II)

/>

Классификация союзов по синтаксическим и семантическим свойствам

/>

Классификация союзов по способности употребляться иллокутивно

/>

Этимологически многие русские союзы происходят из предложно-местоименных и предложно-именных словосочетаний (потому что, в то время как

), реже – из деепричастных форм глагола (хотя

) Многие союзы полисемичны и иногда принадлежат в других значениях к другим частям речи, в первую очередь к частицам (да, и, хоть, едва

) и местоимениям (что, как

); иногда в функции союзов употребляются знаменательные части речи (правда

), что существенно затрудняет их статистику.

В некоторых случаях слово, традиционно относимое к союзам (см. списки союзов ниже), обладает в том или ином смысле промежуточными свойствами (союза и частицы, союза и предлога, сочинительного и подчинительного союза, простого и составного союза). В этих случаях, в отсутствие более подробных изысканий, отнесение слова к союзам или к тому или иному классу союзов следует признать до некоторой степени условным.

Союзы следует отличать от т.н. союзных слов (местоименных слов, соединяющих части сложноподчиненного предложения и являющихся при этом членами предложения).

Списки союзов в данной статье приводятся по Академической грамматике 1954 г. [Грамматика 1954: 665–673] и Академической грамматике 1980 [Грамматика 1980: §§1673–1683].

Термин «союз» является калькой с греч. syndesmos

и лат. conjunctio.

Союзы традиционно делятся на простые (см. ) (состоящие из одного слова) и составные () (состоящие более чем из одного слова). Это деление, хотя за ним в большинстве случаев стоят чисто орфографические конвенции, приводится и в данной статье.

По тому, сколько конъюнктов соединяет союз и какие из них маркируются союзным показателем, союзы делятся на:

1.1. Простые vs. составные союзы

1.1.1. Простые союзы

Простые союзы состоят из одного, обычно одно- или двусложного слова.

Список простых союзов [Грамматика 1980: §1673]: а, абы, аж, ан, благо, буде, будто, вроде, да, дабы, даже, едва, ежели, если, же, затем, зато, и, ибо, или, итак, кабы, как, когда, коли, коль, ли, либо, лишь, нежели, но, пока, покамест, покуда, поскольку, притом, причем, пускай, пусть, раз, разве, ровно, сиречь, словно, так, также, тоже, только, точно, хоть, хотя, чем, чисто, что, чтоб, чтобы, чуть, якобы

.

1.1.2. Сложные, или составные, союзы

Сложные, или составные, союзы состоят из двух и более слов, которые семантически представляют собой одну единицу. В образовании большинства составных союзов участвуют:

Некоторые сложные союзы, например потому что, оттого что, благодаря тому что, в связи с тем что, вследствие того что, в силу того что, ввиду того что, затем что; несмотря на то что, невзирая на то что; по мере того как, после того как, с тех пор как, подобно тому как

, на случай если, для того чтобы

и некоторые другие допускают разную пунктуацию – запятая ставится либо перед всем союзом, либо перед словом что / как / чтобы / если

:

(1) Почти у всех садоводов, несмотря на то что

официально это не разрешалось, была распахана полоса земли метра два в ширину перед забором со стороны улицы, и на ней росла картошка. [А. Варламов. Купавна (2000)]

(2) многие эмитенты из списка А могли из него вылететь и пенсионным фондам пришлось бы продавать эти бумаги несмотря на то, что

они надежны и перспективны. [А. Вержбицкий. Активы пенсионеров сохранят (2010)]

В терминологии АГ-80 [Грамматика 1980(2): §2949] первый вариант называется «нерасчлененным», второй – «расчлененным» .

Разная пунктуация отражает определенное семантическое различие между расчлененным и нерасчлененным вариантами: в первом случае смысл, соответствующий главной клаузе, входит в значение сложного предложения в качестве презумпции. В соответствии с этим, этот смысл не попадает в сферу действия разного рода модальных операторов. Ср.:

(3) а. Шехтель попал в Москву потому, что

б. Возможно, Шехтель попал в Москву потому, что

При включении (3a) в сферу действия модального слова возможно

смысл ‘Шехтель попал в Москву’ остается незатронутым выражаемой этим словом эпистемической модальностью, т.е. (3б) не подразумевает ‘возможно, что Шехтель попал в Москву’.

Для аналогичного предложения с нерасчлененным потому что

такое утверждение неверно:

(4) а. Шехтель попал в Москву, потому что

его мама была экономкой у Третьяковых. [«Известия» (2002)]

б. Возможно, Шехтель попал в Москву, потому что

его мама была экономкой у Третьяковых.

1.1.2.1. Простые союзы в составе составных

Ниже приводятся основные простые союзы, при участии которых образуются сложные союзы. При этом списки сложных союзов не являются исчерпывающими, их целью является продемонстрировать механизм словообразования.

При участии союза что

образованы составные союзы благодаря тому что, все равно что, даром что, затем что, несмотря на то что, не то что, оттого что, потому что, при условии что, разве что, так что, тем более что, тем паче что, только что

.

При участии союза как

образованы составные союзы все равно как, в то время как, до того как, как то, как будто, как вдруг, как если бы, как например, как только, между тем как, перед тем как, подобно тому как, по мере того как, после того как, потому как, просто как, прямо как, почти как, прямо-таки как, равно как, точно как, совсем как, с тех пор как, так как, тогда как, точь-в-точь как

.

При участии союза чтобы

образованы составные союзы без того чтобы не, вместо того чтобы, для того чтобы, затем чтобы, не то чтобы, ради того чтобы, с той целью чтобы, так чтобы

.

При участии союза если

образованы союзы в случае если

, если не

, как если бы

, на случай если

.

При участии союзов чем

, нежели

образованы союзы чем бы

, раньше чем

, прежде чем

; прежде нежели

.

При участии союзов только

, лишь

образованы союзы едва только, как только, лишь только, чуть только, только что, едва лишь, только лишь, чуть лишь

.

1.1.2.2. Предлоги в составе составных союзов

При участии предлогов образованы союзы ввиду того что, вместо того чтобы, вопреки тому что, в отношении того что, вплоть до того что, в противовес тому что, в противоположность тому что, в результате того что, вроде того что, в связи с тем что, в силу того что, вследствие того что, в сравнении с тем что, за счет того что, исходя из того что, кроме того что, на основании того что, наряду с тем что, насчет того что, невзирая на то что, не в пример тому как, независимо от того что, несмотря на то что, относительно того что, под видом того что, подобно тому как, под предлогом того что, по мере того как, помимо того что, по поводу того что, по причине того что, после того как, по сравнению с тем что, сверх того что, смотря по тому что, судя по тому что

.

1.1.2.3. Частицы в составе составных союзов

При участии частиц бы, не, уж

образованы союзы будто бы, добро бы, ежели бы, если бы, как будто бы, как бы, как если бы, когда бы, коли бы, лишь бы, словно бы, только бы, хоть бы, что бы, а не, чем бы, как бы не, пока не, покамест не, покуда не, не то, а не то, не то чтобы, если уж, когда уж, коли уж, раз уж

.

1.1.2.4. Наречия в составе сложных союзов

При участии наречий образованы союзы: даром что

, как вдруг

, коль скоро

, прежде чем

, прямо как

, равно как

, раньше чем

, совсем как

, тем более

, тем не менее

, точь

—в

—точь как

.

1.1.2.5. Местоимения в составе сложных союзов

При участии местоименного существительного то

образованы следующие союзы: а то

, а и то

, а то и

, а не то

, да и то

, не то что

, то бишь

, то есть

, будь то

, ввиду того что

, благодаря тому что

, подобно тому как

, в то время как

, несмотря на то что

, тем более что

, между тем как

, перед тем как

. При участии местоименного прилагательного то

образован союз с тех пор как

.

1.2. Одиночные, двойные и повторяющиеся союзы

1.2.1. Одиночные союзы

Подавляющее большинство союзов в русском языке – одиночные, они встречаются и среди сочинительных, и среди подчинительных. Одиночные союзы располагаются между соединяемыми частями текста или позиционно примыкают к одной из них:

(5) Она пришла, а

он ушел; Он ушел, потому что

она пришла; Он устал и

ушел; Поскольку

она пришла, он ушел.

Список простых одиночных союзов (см. также список Простых союзов (см. )): а, абы, аж, ан, благо, буде, будто, вроде, да, дабы, -даже, едва, ежели, если, же, зато, затем, и, ибо, или, итак, кабы, как, как то, когда, коли, коль, ли, либо, лишь, нежели, но, пока, покамест, покуда, поскольку, притом, причем, пускай, пусть, раз, разве, ровно, сиречь, словно, так, также, тоже, только, точно, хоть, хотя, чем, чисто, что, чтоб, чтобы, чуть, якобы

.

Список составных одиночных союзов: а не то, а то, а и то, а то и, а не, а не то, без того чтобы не, благодаря тому что, будто бы, будь то, ввиду того что, вместо того чтобы, вопреки тому что, в отношении того что, вплоть до того что, в противовес тому что, в противоположность тому что, в результате того что, вроде того что, все равно как, все равно что, в связи с тем что, в силу того что, вследствие того что, в случае если, в сравнении с тем что, в то время как, да и то, даром что, для того чтобы, добро бы, до тех пор пока не, до того как, едва лишь, едва только, ежели бы, если бы, если уж, если не, за счет того что, затем что, затем чтобы, исходя из того что, как будто, как будто бы, как бы, как бы не, как вдруг, как если бы, как например, как-то, как только, когда бы, когда уж, коли бы, коли уж, коль скоро, кроме того что, лишь бы, лишь только, между тем как, на основании того что, наряду с тем что, на случай если, насчет того что, невзирая на то что, не в пример тому как, независимо от того что, несмотря на то что, не то, не то что, не то чтобы, но не, относительно того что, оттого что, перед тем как, под видом того что, подобно тому как, под предлогом того что, пока не, покамест не, покуда не, по мере того как, помимо того что, по поводу того что, по причине того что, после того как, по сравнению с тем что, потому как, потому что, прежде нежели, прежде чем, при условии что, просто как, прямо как, прямо-таки как, равно как, ради того чтобы, разве что, раз уж, раньше чем, сверх того что, словно бы, смотря по тому что, совсем как, с тех пор как, с той целью чтобы, судя по тому что, так как, так что, так чтобы, тем более что, тем паче что, то бишь, тогда как, то есть, только бы, только бы не, только лишь, только что, точь-в-точь как, хоть бы, чем бы, что бы, чтобы не, чуть лишь, чуть только

.

Неочевидной с точки зрения формальной классификации союзов является конструкция типа Маша и Петя и Ваня

, где, с одной стороны, сочинительный союз и

маркирует более, чем один конъюнкт, а с другой – маркирует не все конъюнкты. Первое обстоятельство, казалось бы, исключает данный и

из числа одиночных союзов; второе – исключает его из числа повторяющихся (см. ).

В настоящей статье принята трактовка, согласно которой в конструкции типа Маша и Петя и Ваня

фигурирует повтор одиночного и.

Эта трактовка оправдана тем, что указанная конструкция по своим семантико-синтаксическим свойствам сближается с одиночным и

, но не с повторяющимся и… и.

Так, повторяющийся и… и

, в отличие от одиночного, не употребляется при симметричном предикате (подробнее см. Сочинительные союзы / п. 2. Повторяющиеся союзы), а на обсуждаемую конструкцию данное ограничение не распространяется. Ср.: *И испанский, и итальянский, и французский похожи

vs. Испанский и итальянский и французский похожи.

1.2.2. Двойные союзы

Двойные союзы встречаются и среди сочинительных, и среди подчинительных. Они состоят из двух частей, каждая из которых располагается в одной из двух соединяемых синтаксически или семантически неравноценных частей.

Для подчинительных двойных союзов характерна синтаксическая неравноценность – одна из клауз является главной (см. Глоссарий), а другая – зависимой (см. Глоссарий):

(6) Если

соус будет недостаточно острым, то

можно добавить красный молотый перец [Рецепты национальных кухонь: Скандинавская кухня (2000-2005)];

(7) Я только догадывался, что если

бы я спас эту женщину, то

был бы вознагражден какой-то волшебной наградой. [Е. Гришковец. ОдноврЕмЕнно (2004)]

(8) Но едва

он откинул подушку, как

обнаружил портсигар из тёмно-красной прозрачной пластмассы [А. Солженицын]

При этом вторая часть у союза если… то

может опускаться, особенно в разговорной речи, при условии, что каждая из клауз содержит субъект:

(9) Впрочем, если

вы устали и хотите отдохнуть, у нас тут есть такие места, ну вроде кафе, ресторанчиков. [«Экран и сцена» (2004)]

(10) Если

соус будет недостаточно острым, можно добавить красный молотый перец

(11) *Я только догадывался, что если

бы я спас эту женщину, был бы вознагражден какой-то волшебной наградой.

Для сочинительных двойных союзов характерно семантическое неравноправие конъюнктов: обычно второй конъюнкт является более неожиданным для Говорящего: Он не столько устал, сколько расстроился

; Он скорее разозлился, чем обиделся

. Этим двойные сочинительные союзы отличаются от повторяющихся, которые предполагают равноправие частей: Он и устал, и расстроился

(подробнее см. Сочинительные союзы / п. 3.2. Двойные союзы , Сочинительные союзы / п. 2.1. Повторяющиеся союзы: Семантика , Сочинительные союзы / п. 2.3. Повторяющиеся vs. двойные сочинительные союзы).

Сочинительные и подчинительные двойные союзы имеют свои особенности.

Двойные сочинительные союзы обычно связывают не целые клаузы, а однородные члены, и состоят из двух частей, первая из которых ставится перед первым из сопоставляемых членов, вторая перед вторым: Он одинаково хорошо владеет как теоретической, так и практической стороной дела.

Двойные подчинительные союзы состоят из двух частей, первая из которых ставится перед первой клаузой, вторая перед второй: Едва она вошла, как он встал и вышел.

Список двойных союзов: достаточно…чтобы, едва…как…, ежели…то, если …то, если говорить о… (то), если не…то, как…так и, мало того что… (еще и), не… а, не… но, не сказать чтобы… (но), не столько…сколько, не только…но и, не то чтобы… но, скорее…чем, стоило…как, только…как, чем…лучше бы, что касается… (то), хоть бы…а то

.

1.2.3. Повторяющиеся союзы

Повторяющиеся союзы встречаются только среди сочинительных. Они образуются воспроизведением одного и того же или, реже, функционально близких компонентов: и…и, или…или, то…то

и пр., которые ставятся перед каждой из двух или более равноправных и формально одинаковых частей:

(12) У меня всегда была мечта, что появится кто-то, который или

купит, или

подарит, или

даст Спивакову в пожизненное пользование настоящую скрипку. [С. Спивакова. Не всё (2002)]

Исключение составляет союз ли… ли

, части которого располагаются в позиции ваккернагелевой клитики, т.е. после первого полноударного слова:

(13) Прежде всего – покой твой открыт, подумай об этом; вдруг нас увидит кто-нибудь, карлик ли

, полномерный ли

домочадец (Т. Манн, пер. С. Апта)

У союза ли… или

первая часть располагается в позиции ваккернагелевой клитики, вторая – перед конъюнктом:

(14) Прежде всего – покой твой открыт, подумай об этом; вдруг нас увидит кто-нибудь, карлик ли

, или

полномерный домочадец

Список повторяющихся союзов: и

… и

… и

; ни

… ни

… ни

; ли

… ли

… ли

; или

… или

… или

; то

… то

… то

; то ли…то ли… то ли

, не то

… не то

… не то

; либо

… либо

… либо

; будь

… будь

, хоть

… хоть

; то

… то

… а то

; то

… то

… а то и

; либо

… либо

… то ли

; либо

… либо

… или

; то ли

… то ли

… или

; будь то

… или

; или

… или

… а может быть

; может

… может

… а может быть

; возможно

… возможно

; возможно

… а может быть

.

Повторяющиеся союзы заслуживают подробного рассмотрения, потому что имеют общие семантические и синтаксические особенности, релевантные в типологическом отношении . Для понимания этих особенностей важно отличать повторяющийся союз от формально похожей единицы – повторенного одиночного союза. Главное формальное различие между ними состоит в том, что повторяющийся союз повторяется перед каждым, в том числе первым, конъюнктом, тогда как одиночный может располагаться только между конъюнктами, не затрагивая, тем самым, позицию перед первым конъюнктом. Ср. примеры с повторяющимся и… и

и повтором одиночного и

, соответственно:

(15) Звучали и

требования, и

критика…

[«Еженедельный журнал» (2003)]

(16) Чтобы внутри вас― покой, а снаружи― бойкая жизнь, культурные ценности и

бутики, и

трамваи, и

пешеходы с покупками, и

маленькие кафе с ароматом сладких ватрушек. [«Домовой» (2002)]

В данном разделе рассматриваются два типа союзов – сочинительные и подчинительные, в соответствии с двумя типами отношений между синтаксическими единицами, которые союз выражает – сочинением (coordination) и подчинением (subordination).

2.1. Сочинение vs. подчинение

Сочинение и подчинение – два фундаментальных типа синтаксических отношений, которые имеют разнообразные проявления в разных языках.

Например, в немецком языке сочиненные клаузы требуют разного порядка слов:

(17) Er geht nach Hause, denn

er ist

krank – ‘Он идет домой, потому что он болен, букв. есть больной’

(18) Er geht nach Hause, weil

er krank ist

– ‘Он идет домой, потому что он болен, букв. больной есть’

Несмотря на то, что сочинение и подчинение – базовые понятия грамматики, единого общепринятого подхода к их определению не существует (см. Сочинение, Подчинение, Сочинение и подчинение). Наряду с традиционным синтаксическим подходом, согласно которому элементы сочинительной конструкции характеризуются одинаковой синтаксической функцией, а элементы подчинительной конструкции – разными синтаксическими функциями , [Белошапкова 1977], существуют также семантический и прагматико-коммуникативный подходы .

При всем различии подходов, общепринятым является представление о том, что сочинительным отношениям свойственна симметрия, а подчинительным – асимметрия. Симметрия сочинения проявляется на разных уровнях языка: морфологическом (ср. *курить и чтение лежа вредно; *он был красивый и умным

), синтаксическом (сочиняются обычно одинаковые члены предложения), лексико-семантическом (ср. когда и где это произошло

vs. *вчера и в пять часов

).

В русской грамматической традиции вопрос о разграничении сочинения и подчинения и вопрос о разграничении сочинительных и подчинительных союзов приравнены друг к другу. Строго говоря, однако, это разные вопросы. Но разница существенна, в первую очередь, для тех языков, где союз не является основным средством полипредикативной связи. Для русского языка, где союзный способ оформления зависимой предикации доминирует, указанным различием, несколько огрубляя, можно пренебречь. Типичные примеры сочинительных союзов в русском языке – и, а, но, или, либо

, типичные примеры подчинительных союзов – поскольку, когда, чтобы, вследствие чего, если, хотя.

Внутри класса подчинительных союзов существенно, кроме того, следующее разграничение: союзов, которые обычно вводят актантные (субъектные или объектные) придаточные, и союзов, которые обычно вводят сирконстантные придаточные. В русской терминологии первым примерно соответствуют изъяснительные союзы

(что, чтобы, как, будто

и др.), а вторым – все остальные подчинительные союзы (потому что, хотя, если, когда

и др.). В типологической литературе для союзов, возглавляющих актантное придаточное, принят термин complementizer

, для союзов, возглавляющих сирконстантное придаточное – термин adverbial subordinator.

Английский термин complementizer

шире русского термина изъяснительный союз

: к комплементайзерам относится, в частности, вопросительная частица ли

, возглавляющая актантное придаточное.

Следует иметь в виду, что союзы, вводящие актантные и сирконстантные придаточные, не обязательно образуют две непересекающиеся группы. Так, в русском языке союзы чтобы, будто, словно

могут выступать в обеих функциях. Ср.:

(19) Казбич вообразил, будто

Азамат с согласия отца украл у него лошадь, по крайней мере, я так полагаю. [М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени (1839-1841)] – придаточное заполняет объектную валентность главного предиката

(20) Змеи же деловито изучали обстановку, будто

прикидывали с кого начать… [«Криминальная хроника» (2003)] – придаточное не заполняет валентности главного предиката

Разграничение актантных и сирконстантных придаточных – а в случае, когда оба вида придаточных могут вводиться одним и тем же союзом, как в (18)–(19), и разграничение союзов – опирается на ряд формальных оснований (см. подробнее статью Подчинение). Например, вынос вопросительного местоимения допустим из актантного, но не из сирконстантного придаточного, ср. примеры (20) и (21) соответственно:

(21) а. Ты хочешь, чтобы тебе заплатили миллион?

б. Сколько

ты хочешь, чтобы тебе заплатили?

(22) а. Ты пришел, чтобы тебе заплатили миллион?

б. ??? Сколько

ты пришел, чтобы тебе заплатили?

2.2. Сочинительные союзы

Сочинительные союзы традиционно делят на три семантических группы:

- соединительные союзы: и, да, а также; как… так и, мало того что… еще и, не… а, не… но, не сказать чтобы… но, не столько… сколько, не только… но и, не то чтобы… но, скорее… чем

; и… и… и; да… да… да; ни… ни… ни; ли… ли… ли; или… или… или; то… то… то; то ли… то ли… то ли, не то… не то… не то; либо… либо… либо; будь… будь, хоть… хоть; то… то… а то; то… то… а то и; либо… либо… то ли; либо… либо… или; то ли… то ли… или; будь то… или; или… или… а может быть; может… может… а может быть; возможно… возможно; возможно… а может быть

; - противительные союзы: но, да

в значении но, однако, а, зато, и то

; - разделительные союзы: или, либо, а то, не то, а не то

; или… или, либо… либо

; ли… ли, ли… или, хоть… хоть, что… что, будь то… или

; а то и, а может (быть) и

; не… так, если (и) не… то

; а может (быть), может (быть)… может (быть), может (быть)… а может (быть)

; не то… не то, то ли… то ли

; то… то

.

2.3. Подчинительные союзы

Подчинительные союзы разделяют на следующие семантические группы:

(1) причинные союзы (так как, потому что, поскольку, оттого что, ввиду того что, благодаря тому что, вследствие того что, в связи с тем что, в силу того что, ибо, затем что

);

(2) союзы следствия (так что, а то, а не то

);

(3) целевые союзы (чтобы, чтоб, для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, дабы

);

(4) условные союзы (если, если бы, если б, раз, ли, коль скоро, ежели (бы), коли, кабы

);

(5) уступительные союзы (хотя, хоть; даром что; только бы, лишь бы; несмотря на то что, невзирая на то что; хотя бы, хоть бы, пусть, пускай; в то время как, между тем как, тогда как; добро бы, пускай бы; только, правда

);

(6) временные союзы (едва, едва только, как только, как, когда, лишь, лишь только, по мере того как, после того как, с тех пор как, пока, пока не, покамест, покамест не, покуда, покуда не, прежде нежели, прежде чем, только, только что, чуть лишь, чуть, чуть только, до того как, в то время как

);

(7) сравнительные союзы (как, что, будто, будто бы, как будто, как будто бы, словно (как), подобно тому как, точно, ровно (как), чем, нежели

).

(8) изъяснительные союзы (что, чтобы, будто бы, как

);

Иллокутивным называется такое употребление союза, когда он выражает связь между пропозициональным содержанием одной клаузы в составе сложного предложения и иллокутивной модальностью другой:

(23) Да, и пока не

забыл, дай им монетку. [А. Белянин. Свирепый ландграф (1999)]

Пока

выражает здесь временную связь между пропозициональным смыслом придаточной клаузы и иллокутивной модальностью просьбы, входящей в содержание главной. Ср. с неиллокутивным употреблением союза пока

(см. Подчинительные союзы / п. 7.1. Временные союзы):

(24) Тесто месить до тех пор, пока

оно не

станет блестящим и не станет отставать от весёлки. [Рецепты национальных кухонь: Чехия (2000-2005)]

К иллокутивному употреблению способны союзы поскольку

, так как

, раз

, если

, пока

, чтобы

, иначе

, а то

, а не то

, так что

, ибо

и некоторые другие. Ср. примеры:

(25) Поскольку

мы не знакомы, позвольте представиться: Василий Иванович Степаненко. [«Наука и жизнь» (2007)]

(26) А раз

так, то на чём испытывать комбайны? [А. Азольский. Лопушок (1998)]

(27) Ты, сопляк, окоротись, а не то

в могиле тебе лежать! [М. Гиголашвили. Чертово колесо (2007)]

(28) Радуйся, ничего не задали, так что

отдыхай! [Смс-сообщения старших школьников (2004)]

Статистика групп союзов дается по Основному корпусу с неснятой омонимией, т.к. проверка показывает, что в Корпусе со снятой омонимией омонимия союзов с частицами и местоимениями не снимается. Таким образом, данные по значительно меньшему по объему Корпусу со снятой омонимией не являются более точными. Кроме того, многие союзы являются многозначными и входят сразу в несколько классов. Сколько-нибудь точная статистика многих союзов, особенно частотных, многозначных, двойных зачастую оказывается и вовсе невозможной. Приводимые ниже данные поменять отражают, таким образом, далеко не полную картину. В целом союзы, как и другие служебные части речи, достаточно равномерно пронизывают самые разные регистры речи, так что их диахронический анализ, так же как и анализ в разных языковых регистрах, сравнительно малоинформативен, особенно применительно к целым классам и подклассам союзов.

Более информативным является статистический анализ некоторых отдельных союзов, а именно, тех из них, которые однозначны и не омонимичны другим частям речи. Обычно это характерно для составных (см. ), при этом не двойных (см. ) и не повторяющихся (см. ) союзов, типа подобно тому как

. Такой анализ дает возможность скорректировать существующие в словарях и грамматиках описания некоторых союзов как книжных, устаревших или редких. Ср., например, союзы дабы

, одиночный либо

и некоторые другие, которые вернулись в современный язык в качестве разговорных или частотных в газетных текстах. Дается статистика некоторых отдельных союзов по Основному и Газетному корпусам.

Некоторые союзы даются с не полностью снятой омонимией, однако только в тех случаях, когда их статистика все-таки относительно репрезентативна. Например, для союза и

не снимается омонимия с частицей и

. Однако, поскольку союзная лексема существенно более частотна, статистика по и

, тем не менее, представляет интерес. Для некоторых союзов были выработаны индивидуальные фильтры, которые позволили отчасти снять омонимию – так, для сравнительного союза чем

принимались в расчет только контексты сравнительной степени

.

Таблица 1. Частотность основных семантико-синтаксических классов союзов

|

Основной корпус |

||

|

сочинительные союзы (% от всех слов) |

||

|

подчинительные союзы (% от всех слов) |

||

|

всего |

||

|

классы сочинительных союзов (% от всех союзов) |

||

|

соединительные |

||

|

противительные |

||

|

разделительные |

||

|

заместительные |

статистика невозможна |

|

|

классы подчинительных союзов (% от всех союзов) |

||

|

причинные |

||

|

следствия |

||

|

целевые |

||

|

условные |

||

|

уступительные |

||

|

временные |

||

|

изъяснительные |

||

|

сравнительные союзы (% от всех союзов) |

Таблица 2. Частотность основных союзов в процентах (от общего числа слов)

|

Союз |

Основной корпус с неснятой омонимией |

Газетный корпус |

||

|

сочинительные союзы |

соедини-тельные |

1. а также 3. и…и 4. как…так и 5. не столько… сколько 6. не только…но и 7. не то что…а 8. не то чтобы…а 9. ни…ни 10. скорее…чем |

||

|

противи-тельные |

2. ан 3. зато 5. однако |

|||

|

раздели-тельные |

1. а то и 2. будь то… или 3. если не… то 4. или 5. или…или 6. ли…или 7. ли…ли 8. либо 9. либо…либо 10. может… может 11. не то…не то 12. то…то 13. то ли… то ли |

|||

|

подчинитель-ные союзы |

причин-ные союзы |

1. благодаря тому что 2. ввиду того что 3. в связи с тем что 4. в силу того что 5. вследствие того что 6. затем что 7. ибо 8. оттого что 9. поскольку 10. потому что 11. так как |

||

|

союзы следствия |

1. а то 2. а не то 3. так что |

|||

|

целевые союзы |

1. дабы 2. для того чтобы 3. затем чтобы 4. с тем чтобы 5. чтоб 6. чтобы |

|||

|

условные союзы |

1. ежели 2. если 3. если б 4. если бы 5. кабы 6. коли 7. коль скоро 8. раз |

|||

|

уступи-тельные союзы |

1. в то время как 2. даром что 3. добро бы 4. лишь бы 5. между тем как 6. невзирая на то что 7. несмотря на то что 8. тогда как 9. хотя |

|||

|

временные союзы |

1. едва только 2. как только 3. когда 4. лишь только 5. пока 6. пока не 7. покуда не 8. по мере того как 9. после того как 10. прежде чем 11. раньше чем 12. с тех пор как |

|||

|

изъяснительные союзы |

1. будто 2. как 3. что 4. чтобы |

|||

|

сравнительные союзы |

1. как будто 2. нежели 3. подобно тому как 4. словно 5. чем |

Примечания к Таблицам:

1) омонимия с частицами и местоимениями не снята;

2) омонимия между одиночными и двойными / повторяющимися союзами не снята;

3) омонимия между союзами разных групп не снята;

4) части двойных и повторяющихся союзов даются с расстоянием до 4-х слов, если не указано другое расстояние.

(в сравнении с некоторыми другими союзами) // Russian Linguistics, 12(3). 1980.

и хоть

в исторической перспективе // Славянские этюды. Сборник к юбилею С.М. Толстой. М. 1999. С. 308–330.

и поскольку

// Вопросы языкознания, 1. 2008. С. 66–85.

// Борунова С.Н., Плотникова-Робинсон В.А. (Отв. ред.) Отцы и дети Московской лингвистической школы. Памяти Владимира Николаевича Сидорова. М. 2004. С. 239–245.

// Русский язык в научном освещении, 2. 2001. С. 68–89.

и семантические примитивы // Вопросы языкознания, 4. 2001. С. 45–65.

О пунктуации в составных подчинительных союзах и условиях их расчленения см. также [Розенталь и др. 1999: разд.108]. «К условиям расчленения сложного союза относятся: 1) наличие перед союзом отрицания не

; 2) наличие перед союзом усилительных, ограничительных и других частиц; 3) наличие перед союзом вводного слова, 4) включение первой части (соотносительного слова) в ряд однородных членов.

Союзы с близким набором свойств имеются в основных европейских языках (ср. англ. both… and, either… or, neither… nor, нем. sowohl… als auch, entweder… oder

и т.п.). Однако, как видно из примеров, сам признак «повторяемости», т.е. совпадения частей союза, не является типологически значимым.

/>

Все части речи принято подразделять на самостоятельные и служебные. Первые — самые главные.

Они представляют собой основу языкового разнообразия. Вторые же выполняют вспомогательную функцию. К таким относятся и союзы. В русском языке они служат для связки Существуют и особые правила по их использованию. Кроме того, такие части речи можно подразделить на виды. Что представляют собой союзы в русском языке? Ответ на этот вопрос вы найдете ниже.

Что такое союзы?

В русском языке данная часть речи призвана соединять равно как и части и при этом одновременно выражать смысловые отношения между ними.

В отличие от близких им предлогов, союзы не закрепляются за каким-либо падежом. Все они классифицируются по различным основаниям. Так, по своему строению союзы делятся на два вида: простые и составные. Первые состоят из одного слова (или, тоже), вторые же — из нескольких с тех пор как).

Основная классификация

Существует и еще одно основание, по которому делятся на виды союзы в русском языке. Таблица полностью раскрывает суть этой классификации.

|

Виды союзов в зависимости от выполняемых функций |

|||

|

Сочинительные (служат для связи как однородных членов, так и частей сложносочиненных предложений) |

Подчинительные (связывают главную и придаточную части в сложноподчиненном предложении) |

||

|

Соединительные |

И, да, тоже, ни-ни, также |

Изъяснительные |

Чтобы, как… |

|

Причинные |

Так как, потому что… |

||

|

Противительные |

Да, а, же, зато, однако |

Чтобы, затем чтобы… |

|

|

Временные |

Когда, едва… |

||

|

Условные |

Если, когда… |

||

|

Разделительные |

Или, либо, то-то, то ли-то ли, не то-не то |

Уступительные |

Хотя, пусть… |

|

Сравнительные |

Как, будто… |

Кроме того, все союзы можно подразделить на непроизводные (и, как) и производные, то есть образованные от иных частей речи (несмотря на).

Пунктуационные моменты

Существуют специальные правила, в соответствии с которыми определяется, нужно ли применить какой-либо знак препинания или нет. Как правило, речь идет чаще всего о запятой. Она ставится всегда перед союзом, но никак после.

Следует отметить, что, несмотря на похожесть некоторых частей речи, нельзя применять к ним одни и те же правила. Так, испещряющие русский язык союзы и предлоги хоть и имеют много общего, но все же характеризуются различно. Вернемся к правилам, установленным непосредственно для интересующей нас части речи. Так, запятая перед союзами нужна в том случае, если они являются противительными («Она не то чтобы разозлилась, а даже закричала»), парными («То ли снег пойдет, то ли дождь») или подчинительными («Я приду, если ты позовешь»). Кроме того, этот знак препинания нужен, если разделяет собой части сложного предложения («Пришла весна, и прилетели скворцы»). Если же союз соединяет однородные члены, тогда запятая не требуется («В небо устремились зеленые и синие шары»). Таковы общие правила использования этой части речи на письме. Если при написании перед союзом стоит запятая, то в речи на этот месте должна быть сделана пауза.

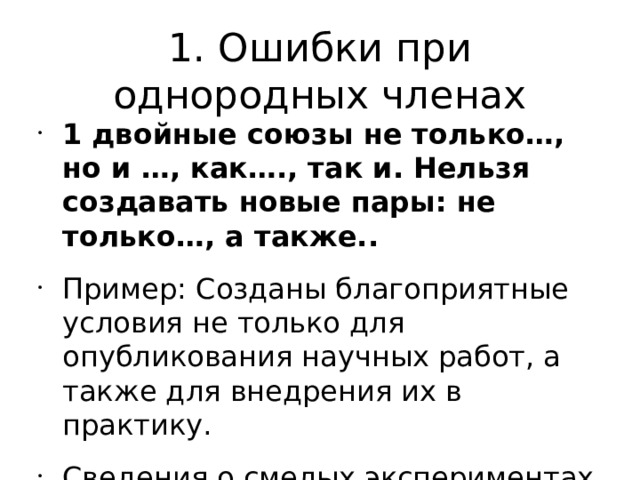

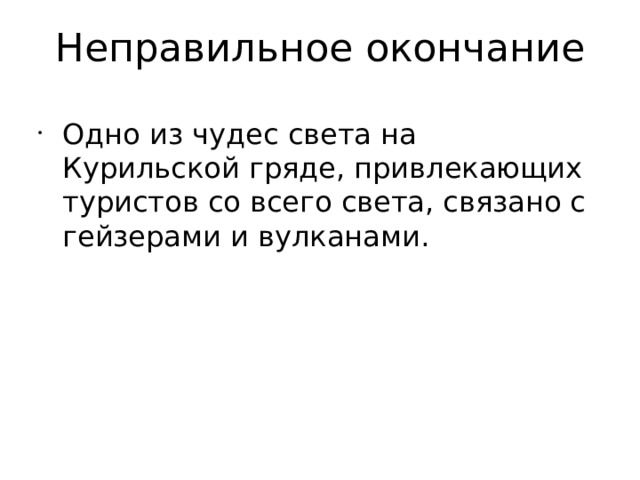

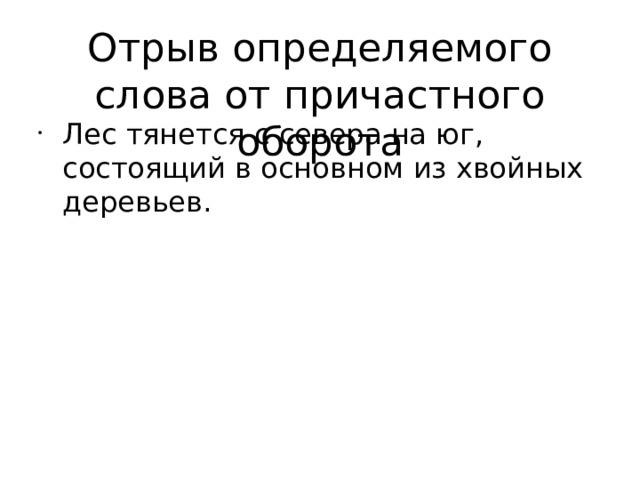

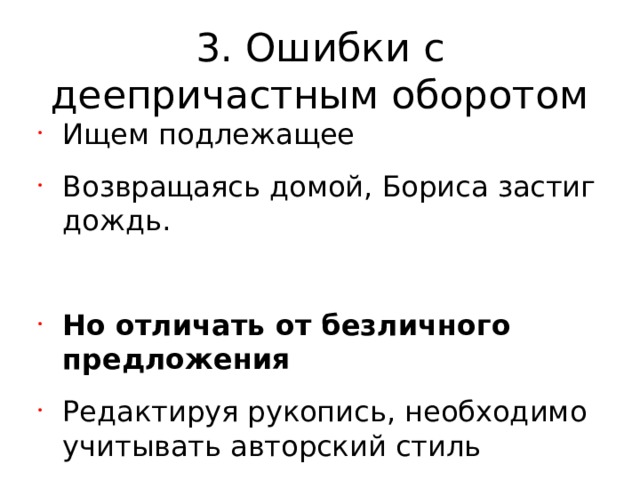

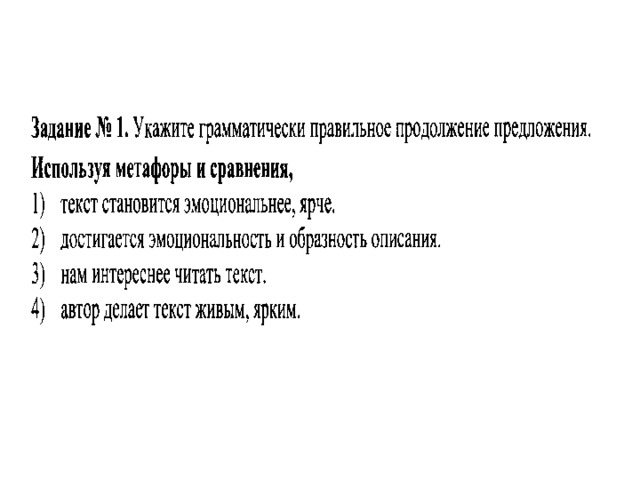

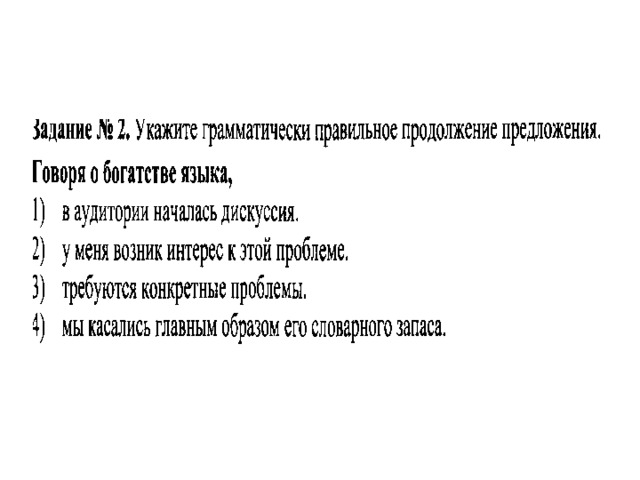

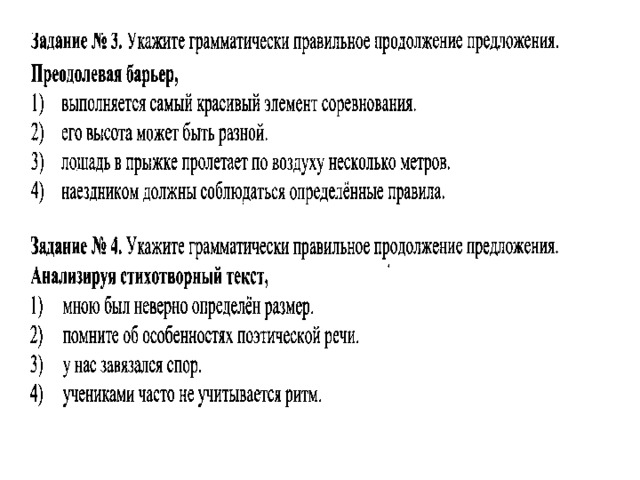

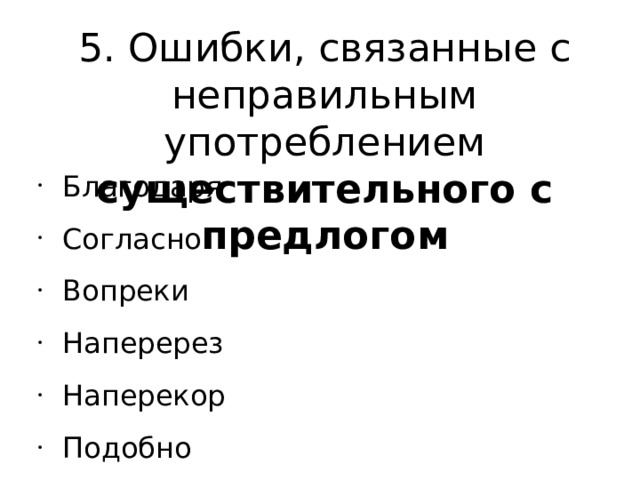

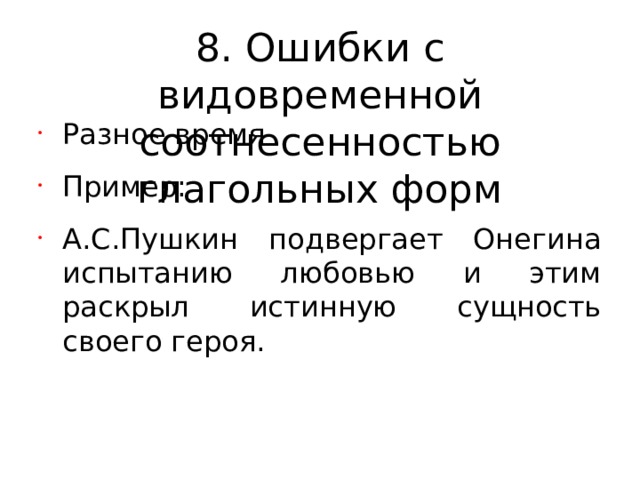

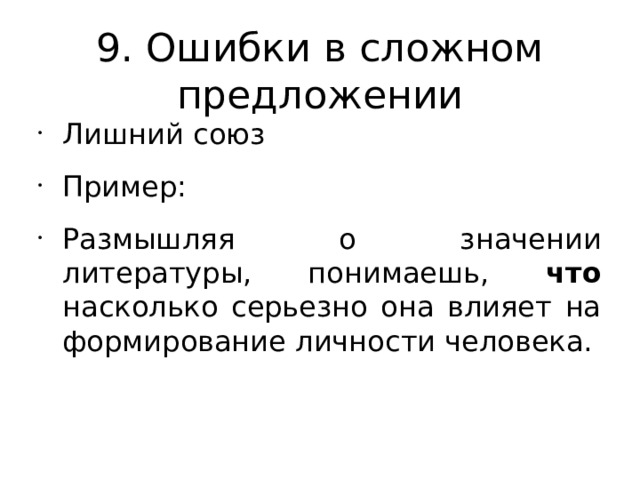

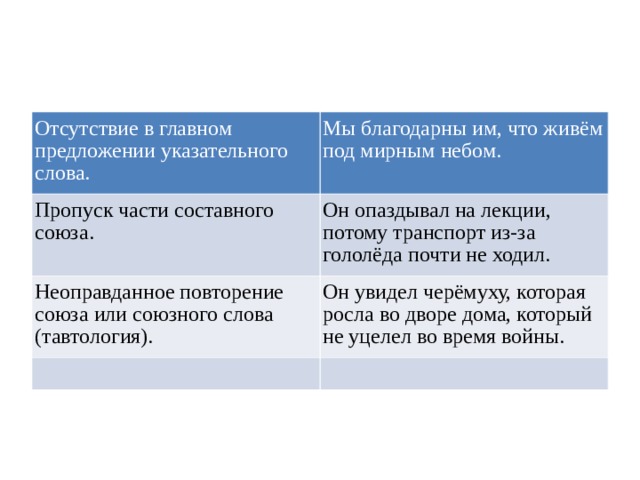

Задание 7 ЕГЭ по русскому языку, теория.

Задание 7 ЕГЭ 2018

— это проверка ваших знаний синтаксических норм.

За это задание Вы можете получить 5 баллов

. Поэтому его правильное выполнение очень важно. Это одно из самых объемных сложных заданий ЕГЭ.

Итак, в демоверсии это задание сформулировано следующим образом:

|

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. |

|

|

А) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением В) ошибка в построении предложения с однородными членами Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Д) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |

1) Путники невольно залюбовались появившейся радугой на небе после дождя. 2) Картину И.И. Шишкина «Корабельную рощу» считают одной из самых величественных по замыслу картин художника. 3) Все, кто бывал в небольших городах Италии, видел каменные мосты, заросшие плющом, обветшалые старинные мраморные фасады зданий, мерцание позолоченных куполов. 4) В журнале «Этнографическое обозрение» Д.Н. Ушаков не только опубликовал ряд статей об обычаях, но и о поверьях русских крестьян. 5) Научившись 40 тысяч лет назад добывать огонь, развитие человечества заметно ускорилось. 6) Вопреки мнению скептиков, есть факты, подтверждающие существование внеземных цивилизаций. 7) В.Г. Белинский написал около двадцати статей и рецензий, посвященных творчеству Н.В. Гоголя. 9) Циолковский писал, что основная цель его жизни — продвинуть человечество хоть немного вперёд. |

Изменения в ЕГЭ 2018

не затронули 7 задание, поэтому как и в прошлом году к каждой ошибке необходимо подобрать пример.

Сложность задания заключается в том, что вариантов предложений 9, а наименования ошибок всего пять. Это значит, что 4 предложения могут относиться:

1) К другому типу ошибки, не указанному в левом столбце.

2) К предложениям без ошибки (такое тоже встречается).

Помните, что задание 7 — это задание на правильную связь слов между собой, на правильное управление и согласование. Поэтому нужно внимательно следить за тем, чтобы все слова были в необходимом роде, числе, падеже, времени.

Алгоритм выполнения:

1) Для правильного выполнения задания 7, нужно научиться видеть слова маркеры.

2) Как и в других заданиях информация сгруппирована по названиям ошибок. Во-первых, вам необходимо выучить и понимать все термины, встречающиеся в задании. Например, знать, что такое приложение и как оно выглядит. Важно уметь различать причастный и деепричастный обороты, а также знать правильное их построение, находить однородные члены и двойные союзы, находить подлежащее и сказуемое и проверять их на правильность связи, знать глагольное управление, а предложно-падежное управление.

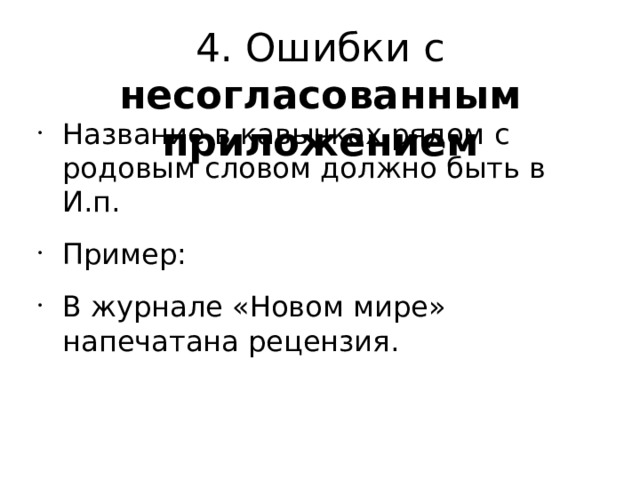

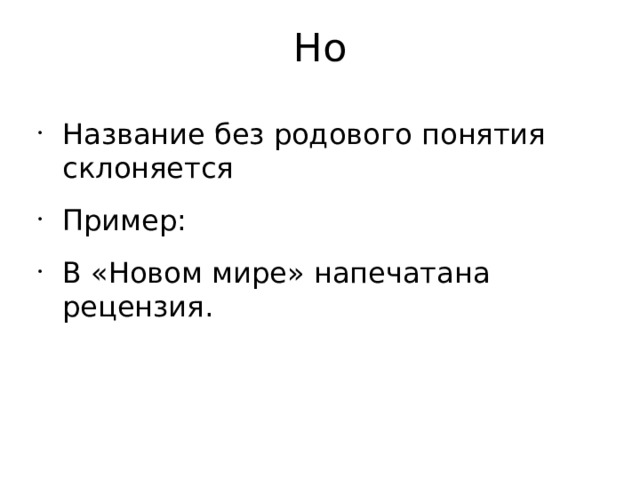

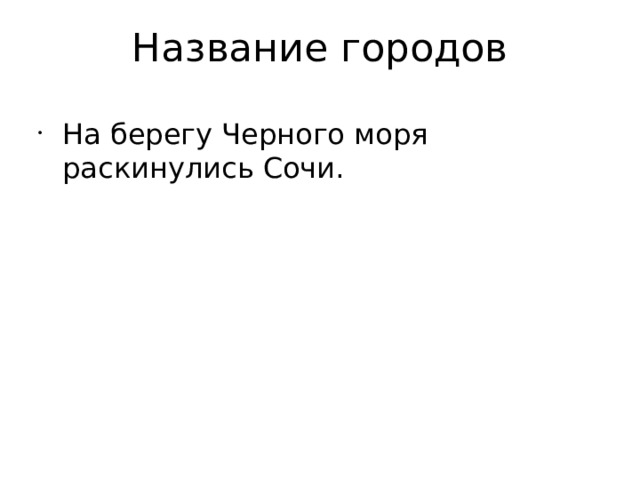

|

Нарушение построения предложения с несогласованным приложением Приложение Что нужно помнить: Несогласованное приложение стоит в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже определяемое слово (Озеро (И.П.) Байкал (И.П.), озера (Р.П.) Байкал (И.П.), озеру (Д.П.) Байкал (И.П.) |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

Мы встретились, отъехав от города Сочи несколько километров. В кинофильме «Война и мир» С. Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. В «Войне и мире» С. Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. |

Мы встретились, отъехав от города Сочей несколько километров. В кинофильме «Войне и мире» С. Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. |

|

Нарушение в построении предложения с причастным оборотом Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже. Определяемое слово не должно входить в причастный оборот. Не должно быть замены действительного причастия на страдательное. |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

1. Мы гордимся нашими футболистами (Т.П.), победившими (Т.П.) английскую команду 2. Оладьи, приготовленные мамой, были необыкновенно вкусны. 3. Задание, выполняемое нами, не вызывает особых затруднений. |

1. Мы гордимся нашими футболистами (Т.П.), победивших (Р.П.) английскую команду 2. Приготовленные оладьи мамой были необыкновенно вкусны. Задание, выполняющееся нами, не вызывает особых затруднений. |

|

Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Деепричастие 1. Деепричастный оборот не употребляется, если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относятся к разным лицам. 2. Деепричастный оборот не употребляется в безличном предложении, если в нём сказуемое выражено не инфинитивом. 3. Деепричастный оборот не употребляется, если сказуемое выражено кратким страдательным причастием. |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

1. Когда я подъезжал к городу, начался сильный ветер. 2. Когда я приехал в Москву, мне стало грустно. 3. Когда я сдал экзамены, меня приняли в вуз. |

1. Подъезжая к городу, начался сильный ветер. (ветер не может подъезжать к городу) 2. Приехав в Москву, мне стало грустно. 3. Сдав экзамены, я был принят в вуз (кем-то принят) |

|

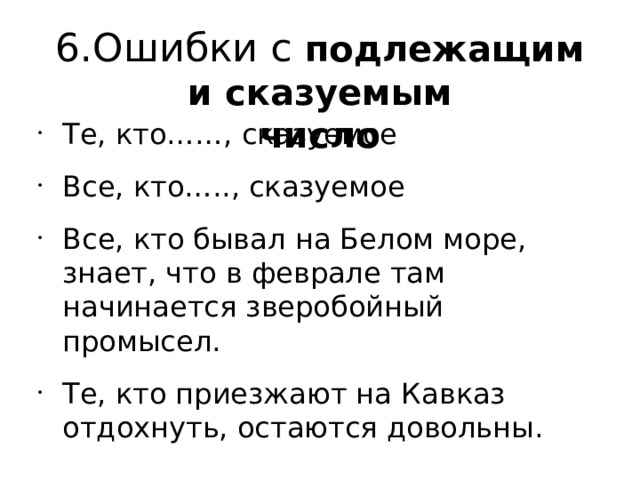

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым 1. Род сложносокращённых слов определяется по ключевому слову: ООН — Организация Объединённых Наций (организация — главное слово в ж. р.) 2. Сказуемое согласуется с первым (главным) словом сложного существительного. 3. В главной и придаточной частях сложного предложения подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в числе: все (те) + сказуемое во мн.ч., кто (тот) + сказуемое в ед.ч. |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

1. ООН объявила о решении вопроса по грузино-осетинскому конфликту. 2.Кресло-качалка отремонтировано. 3.[Все, (кто интересуется театром), знают имя Алексея Бахрушина]. |

1.ООН объявил о решении вопроса по грузино-осетинскому конфликту. 2. Кресло-качалка отремонтирована. 3. [Все, (кто интересуются театром), знает имя Алексея Бахрушина]. |

|

Неправильное построение предложения с косвенной речью При переводе прямой речи в косвенную местоимения и глаголы в форме 1 лица следует заменить местоимениями и глаголами 3 лица |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

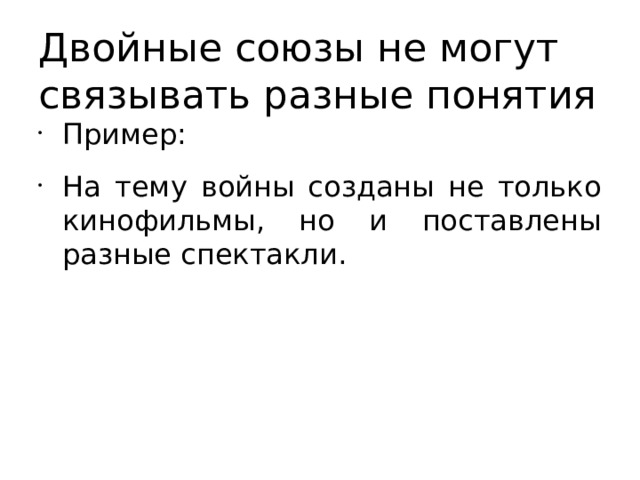

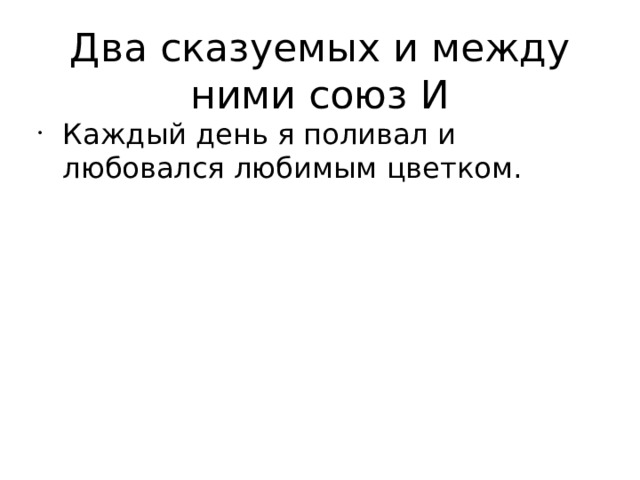

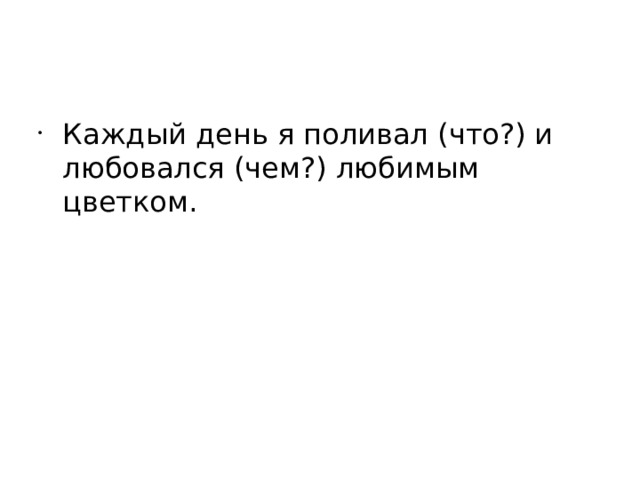

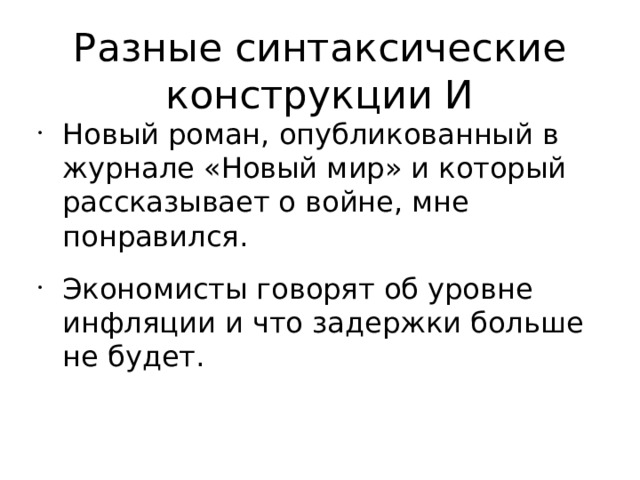

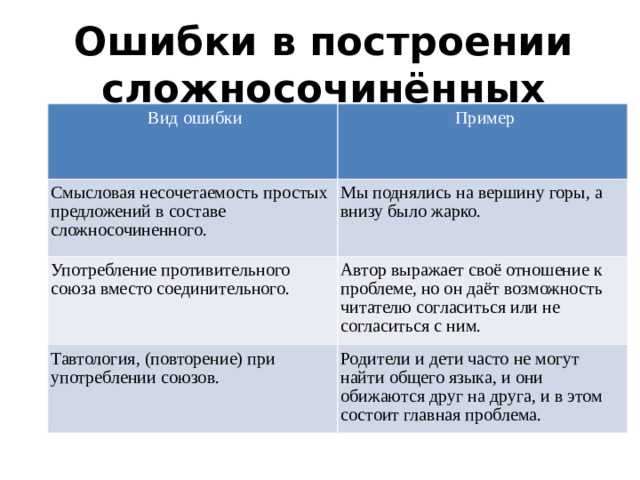

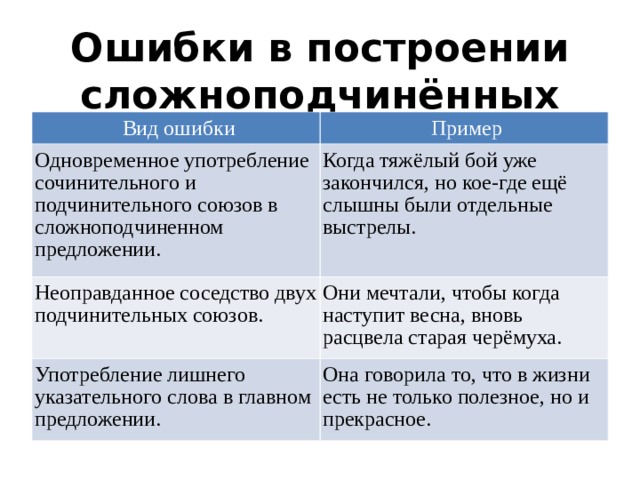

Ошибки в построении предложения с однородными членами 1. Каждый из однородных членов должен быть грамматически соотнесён с общим словом. 2. Каждый из однородных членов должен быть лексически соотнесён с общим словом. 3. Если однородные члены — прилагательные или причастия, они должны быть оба в одной форме (полной или краткой). 4. Если перед однородными членами предполагаются разные предлоги, то их нельзя опускать. 5. Все однородные члены должны стоять в том же падеже, что и обобщающее слово. 6. Нельзя смешивать родо-видовые понятия в ряду однородных членов. 7. Нарушен порядок слов при использовании двойных союзов (Как…, так и… 8. Части двойного союза постоянны, их нельзя заменять другими словами: не только … но и если не…, то как…, так и |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

1. Раскольников придумал (кого? что? В.п.) свою теорию и восхищается (кем? чем? Т.п.) ею. 2. Натянуть тетиву и выстрелить из лука непросто 3. Книги эти интересны (крат.форма) и хорошо иллюстрированы (крат.форма) или Книги эти интересные (полн. форма) и хорошо иллюстрированные (полн. форма). 4. Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, в скверах. 5. Жизнь крестьян изображена в произведениях русских классиков (Р.п.): Гоголя, Тургенева, Толстого (Р.п.). 6. В пакете лежали сок и фрукты: апельсины, бананы. 7. Можно утверждать, что настроение было главным не только для создателя стихотворения, но и для читателей. 8. В Северной Африке мы наблюдали много особенностей как в природе, так и в людских нравах. |

1. Раскольников придумал и восхищается своей теорией. (глаголы сочетаются с существительными в разных падежах) 2. Натянуть и выстрелить из лука непросто 3. Книги эти интересны (крат.форма) и хорошо иллюстрированные (полн. форма). 4. Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, скверах. 5. Жизнь крестьян изображена в произведениях русских классиков (Р.п.): Гоголь, Тургенев, Толстой (И.п.). 6. В пакете лежали апельсины, сок, бананы, фрукты. 7. Можно утверждать, что настроение было не только главным для создателя стихотворения, но и для читателей. 8. В Северной Африке мы наблюдали много особенностей как в природе, а также и в людских нравах. (нет союза не только…, а также) |

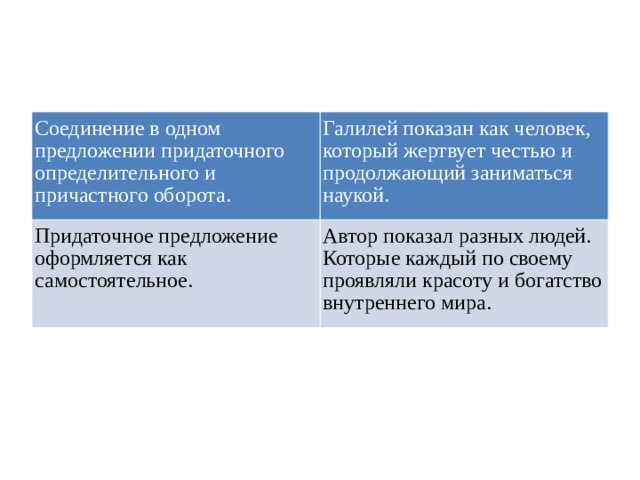

|

Ошибки при построении сложного предложения 1. Неверное присоединение придаточной части создаёт 2. Придаточное изъяснительное присоединяется к главному с помощью частицы ли, выступающей в роли подчинительного союза, поэтому союз что здесь лишний. |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

1. [В письме говорилось], (что в город, (которым управляет Сквозник -Дмухановский), едет ревизор). 2. Перед дуэлью Печорин любуется природой, а Вернер спрашивает, (написал ли он своё завещание). |

1. [В письме говорилось], (что в город едет ревизор), (которым управляет Сквозник — Дмухановский) (при таком построении предложения создаётся впечатление, что Сквозник-Дмухановский управляет ревизором, а не городом) 2. Перед дуэлью Печорин любуется природой, а Вернер спрашивает, (что написал ли он своё завещание). |

|

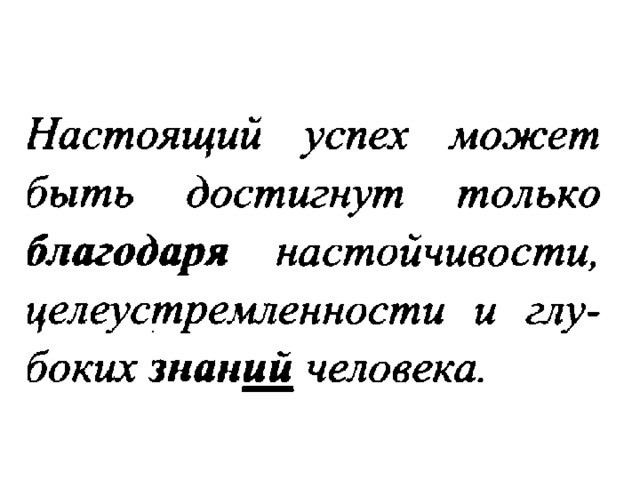

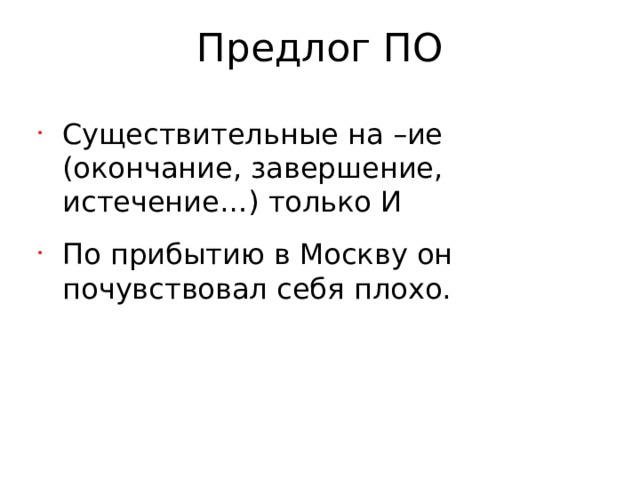

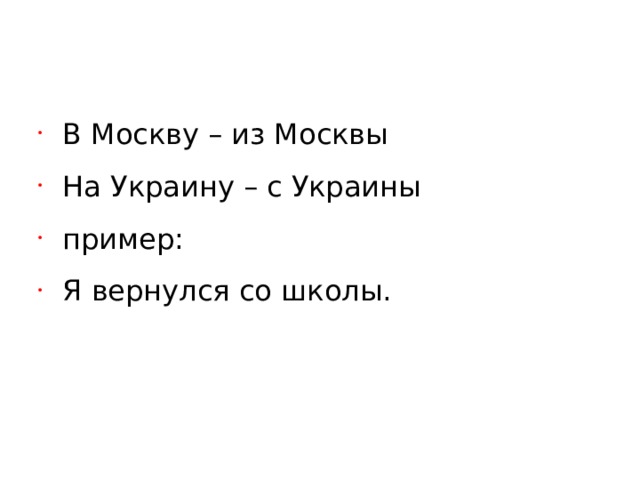

Неправильное употребление падежной формы сущ. и мест. с предлогом и без 1. Предлоги СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СООБРАЗНО, НАПЕРЕЗ, ПОДОБНО употребляются только с Д. п. (кому? чему?) Предлог ПО в значении «после чего-либо, в результате чего-либо» употребляется с П. п. (по ком? чём?) в меру, в силу, в течение, в продолжение, в заключение, по причине, по завершении, наподобие, посредством+ Р.п. Если требуются разные предлоги с разными существительными, они должны быть использованы. Пропуск предлогов в таких случаях недопустим. 2. Предлоги в -из, на — с. |

|

|

МОЖНО |

НЕЛЬЗЯ |

|

1. Вопреки (кому? чему? Д.п.) обстоятельствам благодаря (кому? чему? Д.п.) старанию По окончании срока По истечении срока По прибытии поезда По приезде 2.в город — из города |

1. Вопреки (кого? чего? Р.п.) обстоятельств благодаря (кого? чего? Р.п.) старания По окончанию срока По истечению срока По прибытию поезда По приезду 2.с города |

Для выполнения задания 7

необходимо знать типичные случаи нарушения синтаксических норм. Материал для расширения речевого опыта систематизирован по темам.

Ошибкоопасные конструкции

1. Управление

1) Глаголы с разным управлением в качестве однородных членов предложения:

Слова с разным управлением могут использоваться в качестве однородных членов, если каждое из них имеет свои зависимые слова, употреблённые в нужном падеже. Например:

Она ждала его и звонила ему весь вечер.

Она ждала (кого?) его

(В.п.) и звонила (кому?) ему

(Д.п.) весь вечер.

Часто построить такие предложения правильно помогают местоимения:

Дети редко прислушиваются к советам взрослых и следуют им.

Дети редко прислушиваются (к чему?) к советам (Д.п. с предлогом к

) взрослых и следуют (чему?) им

(Д.п.).

Люди были измучены, но верили в победу и надеялись на неё.

Люди были измучены, но верили (во что?) в победу (В.п. с предлогом в

) и надеялись (на что?) на неё

(Д.п. с предлогом на

).

2) Разное управление у глаголов и существительных:

интересоваться искусством

(Т.п.) — интерес к искусству

(Д.п.)

любить литературу

(В.п.) — любовь к литературе

(Д.п.)

ненавидеть беспорядок

(В.п.) — ненависть к беспорядку

(Д.п.)

уважать коллег

(В.п.) — уважение к коллегам

(Д.п.)

доверять другу

(Д.п.) — доверие к друзьям

(Д.п.)

сочувствовать слабому

(Д.п.) — сочувствие к слабому

(Д.п. с предлогом)

3) Разное управление у слов со сходным значением:

беспокоиться о чём-либо

(П.п.) — тревожиться за что-либо

(В.п.)

оплатить что-либо

(В.п.) — заплатить за что-либо

(В.п. с предлогом за

)

уплатить за проезд

(В.п. с предлогом за

) — оплатить проезд

(В.п.)

уделить внимание чему-либо

(Д.п.) — обратить внимание на что-либо

(В.п. с предлогом на

)

сообщать кому-либо

(Д.п.) — информировать кого-либо

(В.п.)

упрекать в чём-либо

(П.п. с предлогом в

) — осуждать за что-либо

(В.п. с предлогом за

)

отзыв о чём-либо

(П.п. с предлогом о

) — рецензия на что-либо

(В.п. с предлогом на

)

вера во что-либо

(В.п. с предлогом в (во)

) — уверенность в чём-либо

(В.п. с предлогом в)

свойственный чему-либо

(Д.п.) — характерный для чего-либо

(Р.п. с предлогом для

)

4) Разное управление у глаголов с отрицанием и без него:

замечать реакцию

(В.п.) — не заметить реакции

(Р.п.)

Он замечал

(что?) реакцию зала на его слова. — От волнения он не замечал

(чего?) реакции зала на его слова.

5) Употребление названий произведений литературы и искусства.

В «Войне и мире» актёр В. Тихонов сыграл роль князя Андрея.

В кинофильме «Война и мир» актёр В. Тихонов сыграл роль князя Андрея.

После слов — родовых обозначений, например, сказка, роман, повесть, рассказ, картина, кинофильм

и других подобных, называющих жанр произведения литературы или искусства, имя собственное ставится в именительном падеже. Если такие слова в предложении отсутствуют, то названия произведений литературы и искусства используются в тех падежах, каких необходимо для контекста предложения.

В сказке «Репка»

либо: В «Репке»

В кинофильме «Война и мир»

либо: В «Войне и мире»

В балете «Щелкунчик»

либо: В «Щелкунчике»

Запомни:

Многие глаголы требуют после себя определённого падежа существительного.

Родительного падежа требуют глаголы:

Достигать, добиваться, желать, жаждать, хотеть, ожидать, наделать, опасаться, остерегаться, бояться, избегать, лишаться, пугаться, стыдиться, сторониться, стоить, искать, просить, требовать

и др. (кого? чего?)

Глаголы с отрицанием: не видеть, не замечать, не слышать

и др. (кого? чего?)

Дательного падежа требуют глаголы:

Давать, верить, доверять, угрожать, потакать, учиться, радоваться, улыбаться, говорить, отвечать, грозить, угрожать, возражать, кланяться, кивать, махать, сигналить, звонить, писать, говорить, рассказывать, объявлять, отвечать, объяснять, сообщать, нравиться, казаться, мешать, вредить, мстить, изменять, вредить, мстить, надоедать, опротиветь, дарить, покупать, приносить, посылать, показывать, помогать, обещать, сниться и др.

(кому? чему?)

Винительного падежа требуют все переходные глаголы:

Давать, дарить, продавать, покупать, посылать, показывать, обещать, строить, шить, убирать, мыть, стирать, брать, класть, ставить, вешать, видеть, смотреть, слышать, слушать, чувствовать, испытывать, замечать, любить, ненавидеть, презирать, уважать, ценить, помнить, понимать, изучать, решать, учить, рассказывать, объяснять, сообщать, говорить, благодарить, поздравлять, вспоминать, встречать, ругать, ждать и др.

(кого? что?)

Творительного падежа требуют глаголы:

Править, руководить, распоряжаться, командовать, управлять, верховодить, заведовать, увлекаться, интересоваться, заниматься, любоваться, восхищаться, восторгаться, наслаждаться, гордиться, восторгаться, восхищаться, пленяться, дорожить, владеть, пользоваться, обладать, овладевать, хвалиться, гордиться, хвастаться, клясться, торговать, жертвовать, рисковать, быть, стать, становиться, явиться, оказаться, остаться, считаться, слыть, называться и др.

(кем? чем?)

Для многих глаголов характерно двойное управление:

Дать, передать, вручить, выдать, продать, возвратить, дарить, сдать, предоставить, вверить, уступить, оставить кому-либо что-либо

Сказать, объяснить, объявить, внушить, рассказать, заявить, ответить, обещать, рекомендовать кому-либо что-либо

Обещать, гарантировать кому-либо что-либо

Учить кого-либо чему-либо

Считать, вообразить, признать, представить, называть, изображать, обругать, объявить кого-либо кем-либо

Варианты норм

Хотеть, желать, жаждать, просить, заслуживать награду — награды

(В.п. и Р.п), но: заслужить награду

(В.п.)

Спрашивать совета, разрешения — совет, разрешение

(Р.п. и В.п.)

Ждать поезда, звонка — поезд, звонок

(Р.п. и В.п.), но ждать бабушку, сестру

(В.п.)

Дать, брать, добыть, получить, прислать, купить, положить, налить, насыпать, выпить, глотнуть, попробовать воду, сахар — воды, сахара

(В.п. и Р.п.)

Внимание:

Скучать (по чему? кому?) по работе, по дому, по матери, по мужу. Но с местоимениями: скучать (по ком?) по нас, по вас. Такое использование местоимений в предложном падеже долгое время считалось единственно правильным.

Например, в справочнике Д. Э. Розенталя «Управление в русском языке» указано, что с существительными и местоимениями 3-го лица правильно: скучать по кому—чему

, например: скучать по сыну, скучать по нему.

Но с личными местоимениями 1-го и 2-го лица мн. числа правильно: скучать по ком

, например: скучали по нас, скучаем по вас.

Но в последнее время допустимыми признаются оба варианта. Считается, что скучаю

(а также грущу, тоскую

и т. п.) по вас

— старая норма; по вам

— новая. Сегодня эти варианты конкурируют, что находит отражение и в справочниках. Так, «Русская грамматика» (М., 1980) формы скучать по вам

и скучать по вас

рассматривает как вариативные.

2. Конструкции с предлогами

1

) предложное управление:

благодаря, согласно, вопреки, наперекор, подобно

+ Д.п. существительного, например: вопреки указанию, правилам, мнению близких

, согласно приказу

…

по (в значении «после чего-либо») + П.п. существительного, например: по приезде

, по возвращении

, по завершении эксперимента

…

в меру, в силу, в течение, в продолжение, в заключение, по причине, по завершении, наподобие, посредством

+ Р.п. существительного,

например: в продолжение разговора

, в течение недели

..

.

2) использование предлогов в беспредложных конструкциях:

Статья послужила толчком мыслям.

Ошибочно: к мыслям

Ошибочно: к заводу-изготовителю

3) предлоги при однородных членах предложения:

Мне нужно на вокзал, на почту и в магазин.

Занятия проходят на стадионе, в парке и в зале.

Если требуются разные предлоги с разными существительными, они должны быть использованы. Пропуск предлогов в таких случаях недопустим.

4) предлоги в, на — с, из:

В Камергерском переулке, магазин в Камергерском

на улице, магазин на Тверской

Из Ростова, из театра, из магазина, из парка, из ссылки, из цирка, из клуба, из консерватории, из ресторана, из школы, из класса, из аэропорта, из порта, из института, из университета, из библиотеки, из больницы

с юга, с площади, с бульвара, с почты, с рынка, с лекции, с представления, с концерта, со станции, с вокзала

3. Употребление полной формы прилагательных вместо краткой

1) в роли сказуемого выступают краткие формы прилагательных:

Сестра больна

уже неделю.

Ошибочно: Сестра больная уже неделю.

Эта фотография дорога

нам.

Ошибочно: Эта фотография дорогая нам.

2) полные и краткие формы не употребляются в качестве однородных членов предложения

:

Сестра была красива

и грустна

.

Ошибочно: Сестра была красива и грустная.

4. Предложения, придаточная часть которых начинается с союзного слова кто

Относительное местоимение кто

в функции союзного слова употребляется только с глаголами в единственном числе, например:

Кто у того отличный шанс поступить в самые престижные вузы.

Кто не опоздает, будет участвовать в конкурсе.

Подлежащее и сказуемое в главной части должны быть в форме либо единственного, либо множественного числа. Сказуемое не может употребляться в единственном числе, если подлежащее стоит во множественном, и наоборот. Например:

Те

, кто

напишет ЕГЭ на 85 баллов и выше, смогут поступить

в самые престижные вузы.

Все

, кто

напишет ЕГЭ на 85 баллов и выше, смогут поступить

в самые престижные вузы.

5. Нарушения в предложениях с деепричастными оборотами

Поднявшись на гору, туристы увидели море.

Это означает, что

1) туристы поднялись (несколько производителей действий),

2) туристы увидели.

Следовательно:

1) есть действующие лица: туристы

,

2) они произвели действия: поднялись, увидели,

3) основное действие выражено глаголом, дополнительное — деепричастием.

Подобные двусоставные простые предложения — это самые типичные примеры использования деепричастных оборотов в речи.

Бывают предложения, построенные по-другому? Бывают. Рассмотрим их ниже.

Готовясь к ЕГЭ, выполняю тренировочные задания.

Определённо-личное предложение. Действующее лицо есть: об этом свидетельствует форма глагола. Подлежащего нет, но оно может быть восстановлено. Здесь им может быть личное местоимение 1-го лица ед.ч. я

.

Следовательно, употребление деепричастных оборотов возможно в определённо-личных предложениях со сказуемым, выраженным глаголом в формах 1-го или 2-го лица в ед. или мн.ч. Важно, что такие предложения соотносятся с ситуацией, в которой есть действующее лицо или действующие лица и совершаемые ими действия: основное и добавочное.

Готовясь к ЕГЭ, выполняй тренировочные задания.

Определённо-личное предложение. Действующее лицо есть: к нему обращено повелительное предложение. Сказуемое в определённо-личном предложении выражено глаголом в форме повелительного наклонения ед.ч. Предложения такого рода соотносятся с ситуацией, в которой есть действующее лицо и совершаемые им действия: основное и добавочное.

Готовясь к ЕГЭ, нужно выполнять тренировочные задания.

Подлежащего нет, сказуемое выражено глаголом в неопределённой форме глагола (=в форме инфинитива). В подобных предложениях обязательны слова: нужно, можно, до´лжно, следует (следовало, следовало бы), приходится (пришлось, приходилось, пришлось бы), удалось, нельзя, невозможно, не следует, не приходится, не удалось

. В таких предложениях частотны личные местоимения в форме Д.п.: мне, нам, тебе, вам, ему, ей, им,

которые и будут обозначать действующее лицо. Это одна из разновидностей безличных предложений.

Нарушения:

Деепричастные обороты невозможны в безличных предложениях, кроме предложений с инфинитивом, описанных выше.

По-русски нельзя сказать: Поднявшись на гору, стало совсем темно.

Правильно:

Когда он (я, она, мы, они и т.п.) поднялся на гору, стало совсем темно.

Деепричастия невозможны в страдательных конструкциях.

По-русски нельзя сказать: Поднявшись на гору, им было написано стихотворение.

Правильно:

Поднявшись на гору, он написал стихотворение.

Деепричастия невозможны в предложениях с личными местоимениями в Д.п., если в них не входит инфинитив.

По-русски нельзя сказать: Готовясь к ЕГЭ, нам было трудно.

Правильно:

Когда мы готовились к ЕГЭ, нам было трудно.

Деепричастия невозможны в предложениях с личными местоимениями в В.п., если в них не входит инфинитив.

По-русски нельзя сказать: Сдавая ЕГЭ, его трясло от волнения.

Правильно:

Когда он сдавал ЕГЭ, его трясло от волнения.

6. Нарушения в предложениях с причастными оборотами

1) согласования причастия с определяемым словом:

Травы, (какие?) использующиеся для изготовления лекарства

, собираются в Китае.

Он задал зрителям ряд вопросов, (каких?) волнующих всех

.

Протест Катерины, (какой?) отстаивающей свои права

, показан в этой постановке по-новому.

2) смешение страдательных и действительных причастий:

Задание,выполняемое нами

, не вызывает затруднений.

Ошибочно: Задание, выполняющееся нами.

3) совмещение конструкций а) с причастным оборотом и б) с который

:

Дождь, ливший с утра и помешавший нашей прогулке

, закончился после обеда.

Дождь, который лил с утра и помешал нашей прогулке, закончился после обеда.

Ошибочно: Дождь, ливший с утра и который помешал нашей прогулке, закончился после обеда.

7. Предложения с союзным словом который

Это сложноподчинённые предложения с придаточным определительным.

1) Ошибочно делать разрыв между определяемым словом и придаточным предложением со словом который

:

Ошибочно: Я хочу сдать ЕГЭ по русскому, математике, и истории, которым я раньше не занимался серьёзно.

Правильно:

Я хочу сдать ЕГЭ по математике, истории и русскому языку, которым я раньше серьёзно не занимался

.

Ошибочно: Посмотри подарок на день рождения моей мамы, который сестра сделала сама.

Правильно:

Посмотри подарок, который моя сестра сделала сама на день рождения моей мамы

.

2) ошибочное управление словом который: