Периодический закон был открыт Д.И. Менделеевым в 1868 году. Его современная формулировка: свойства химических элементов и образуемых ими

соединений (простых и сложных) находятся в периодической зависимости от величины заряда атомного ядра.

Периодический закон лежит в основе современного учения о строении вещества. Периодическая система Д.И. Менделеева является наглядным отражением

периодического закона.

В периодической таблице элементы расположены в порядке увеличения атомного заряда, группируются в «строки и столбцы» — периоды и группы.

Период — ряд горизонтально расположенных химических элементов. 1, 2 и 3 периоды называются малыми, они состоят из одного ряда элементов.

4, 5, 6 — называются большими периодами, они состоят из двух рядов химических элементов.

Группой называют вертикальный ряд химических элементов в периодической таблице. Элементы собраны в группы на основе степени окисления в

высшем оксиде. Каждая из восьми групп состоит из главной подгруппы (а) и побочной подгруппы (б).

Периодическая таблица Д.И. Менделеева содержит колоссальное число ответов на самые разные вопросы. При умелом ее использовании вы сможете

предполагать строение и свойства веществ, успешно писать химические реакции и решать задачи.

Радиус атома

Радиусом атома называют расстояние между атомным ядром и самой дальней электронной орбиталью. Это не четкая, а условная граница, которая

говорит о наиболее вероятном месте нахождения электрона.

В периоде радиус атома уменьшается с увеличением порядкового номера элементов («→» слева направо). Это связано с тем, что с увеличением номера группы

увеличивается число электронов на внешнем уровне. Запомните, что для элементов главных подгрупп номер группы равен числу электронов на внешнем уровне.

С увеличением числа электронов они становятся более скученными, так как притягиваются друг к другу сильнее: это и есть причина маленького радиуса атома.

Чем меньше электронов, тем больше у них свободы и больше радиус атома, поэтому радиус увеличивается в периоде «←» справа налево.

В группе радиус атома увеличивается с увеличением заряда атомных ядер — сверху вниз «↓». Чем больше период, тем больше электронных орбиталей вокруг атома,

соответственно, и больше его радиус.

С уменьшением заряда атома в группе радиус атома уменьшается — снизу вверх «↑». Это связано с уменьшением количества электронных орбиталей вокруг

атома. Для примера возьмем атомы бора и алюминия, элементов, расположенных в одной группе.

Период, группа и электронная конфигурация

Обратите внимание еще раз на важную деталь: элементы, находящиеся в одной группе (главной подгруппе!), имеют сходную конфигурацию внешнего уровня.

Так у бора на внешнем уровне расположены 3 электрона, у алюминия — тоже 3. Оба они в III группе.

Такая закономерность иногда может сильно облегчить жизнь, однако у элементов побочных подгрупп она отсутствует — там нужно считать электроны

«вручную», располагая их на электронных орбиталях.

Раз уж мы повели речь об электронных конфигурациях, давайте запишем их для бора и алюминия, чтобы лучше представлять их внешний уровень и увидеть

то самое «сходство»:

- B5 — 1s22s22p1

- Al13 — 1s22s22p63s23p1

Общую электронную конфигурацию для элементов III группы главной подгруппы можно записать ns2np1. Это будет работать для

бора, внешний уровень которого 2s22p1, алюминия — 3s23p1, галия — 4s24p1,

индия — 5s25p1 и таллия — 6s26p1. За «n» мы принимаем номер периода.

Правило составления электронной конфигурации, которое вы только что увидели, универсально. Если вы имеете дело с элементом главной подгруппы,

то увидев номер группы вы знаете, сколько электронов у него на внешнем уровне. Посмотрев на период, знаете номер его внешнего уровня.

Вам остается только распределить известное число электронов по s и p ячейкам, а затем подставить номер периода — и вот быстро получена

конфигурация внешнего уровня. Предлагаю посмотреть на примере ниже

Очень надеюсь, что теперь вы знаете: только глядя на положение элемента в периодической таблице, на группу и период, в которых он расположен,

вы уже можете составить конфигурацию его внешнего уровня. Безусловно, это для элементов главных подгрупп. Повторюсь: у побочных — только «вручную».

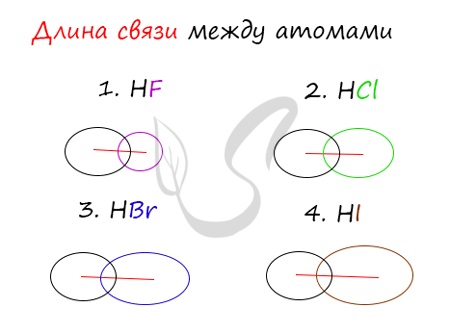

Длина связи

Длина связи — расстояние между атомами химически связанных элементов. Очевидно, что понятия длины связи и атомного радиуса взаимосвязаны напрямую.

Чем больше радиус атома, тем больше длина связи.

Убедимся в этом на наглядном примере, сравнив длину связей в четырех веществах: HF, HCl, HBr, HI.

Чем больше радиусы атомов, которые образуют химическую связь, тем больше между ними и длина связи. Радиус атома водорода неизменен во всех трех

веществах, а в ряду F → Cl → Br → I происходит увеличение радиуса атома. Наибольшим радиусом обладает йод, поэтому самая длинная связь в молекуле HI.

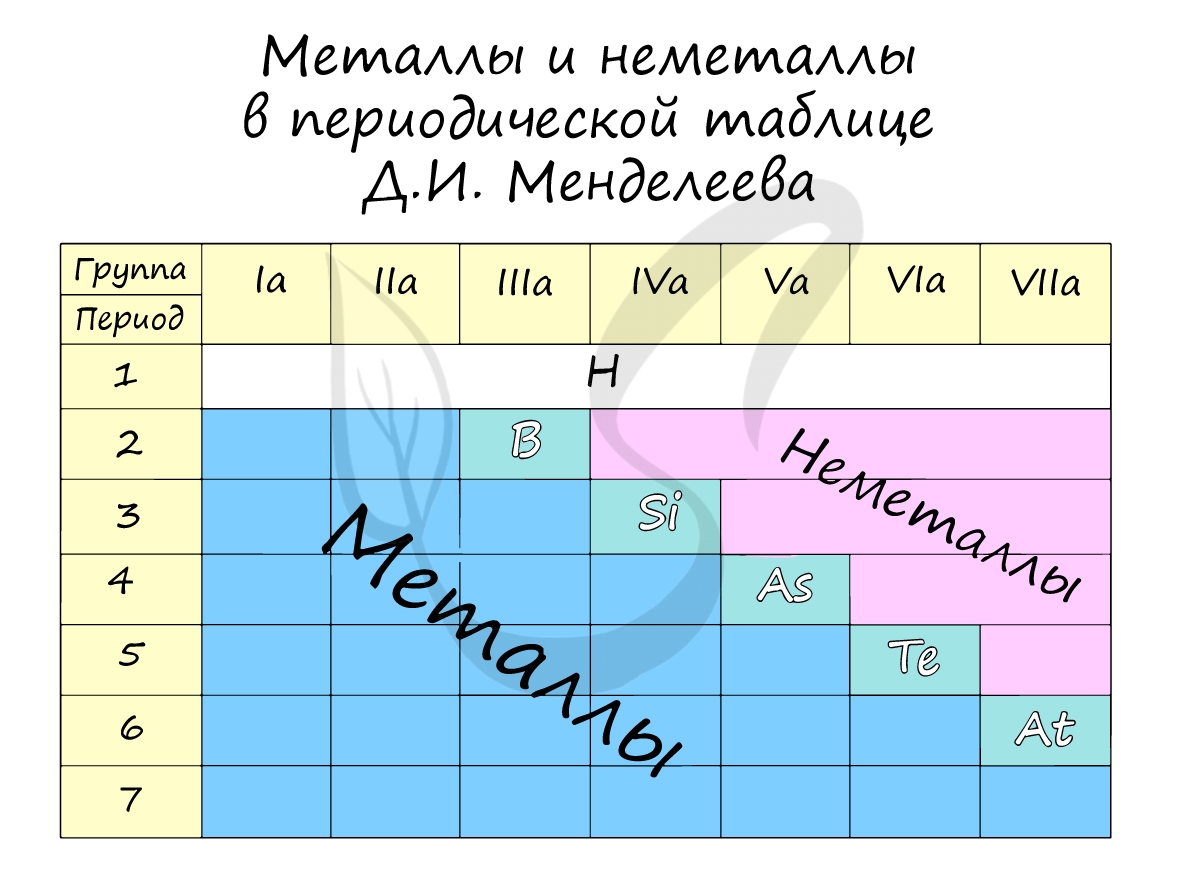

Металлические и неметаллические свойства

В периоде с увеличением заряда атома металлические свойства ослабевают, неметаллические — усиливаются (слева направо «→»). В группе с увеличением

заряда атома металлические свойства усиливаются, а неметаллические — ослабевают (сверху вниз «↓»).

Сравним металлические и неметаллические свойства Rb, Na, Al, S. Натрий, алюминий и сера находятся в одном периоде. Металлические свойства возрастают

S → Al → Na. Натрий и рубидий находятся в одной группе, металлические свойства возрастают Na → Rb.

Таким образом, самые сильные металлические свойства проявляет рубидий, но с другой стороны — у него самые слабые неметаллические свойства. Сера

обладает самыми слабыми металлическими свойствами, но, если посмотреть по-другому, сера — самый сильный неметалл.

Распределение металлов и неметаллов в периодической таблице также является наглядным отображением этого правила. Если провести условную

линию, проходящую от бора до астата, то справа окажутся неметаллы, а слева — металлы.

Основные и кислотные свойства

Основные свойства в периоде с увеличением заряда атома уменьшаются, кислотные — возрастают. В группе с увеличением заряда атома основные

свойства усиливаются, а кислотные — ослабевают.

Кислотные и основные свойства противопоставлены друг другу, как противопоставлены металлические и неметаллические. Где первые усиливаются,

вторые — убывают. Все аналогично, поэтому смело ассоциируйте одни с другими, так будет гораздо легче запомнить.

Замечу, что здесь есть одно важное исключение. Как и в общем случае: исключения только подтверждают правила. В ряду галогенводородных

кислот HF → HCl → HBr → HI происходит усиление кислотных свойств (а не ослабление, как должно быть по логике нашего правила).

Это можно объяснить в темах диссоциации и химических связей. Когда мы дойдем до соответствующей темы, я напомню про HF и водородные связи между

молекулами, которые делают эту кислоту самой слабой. Сейчас воспринимайте это как исключение: HF — самая слабая из этих кислот, а

HI — самая сильная.

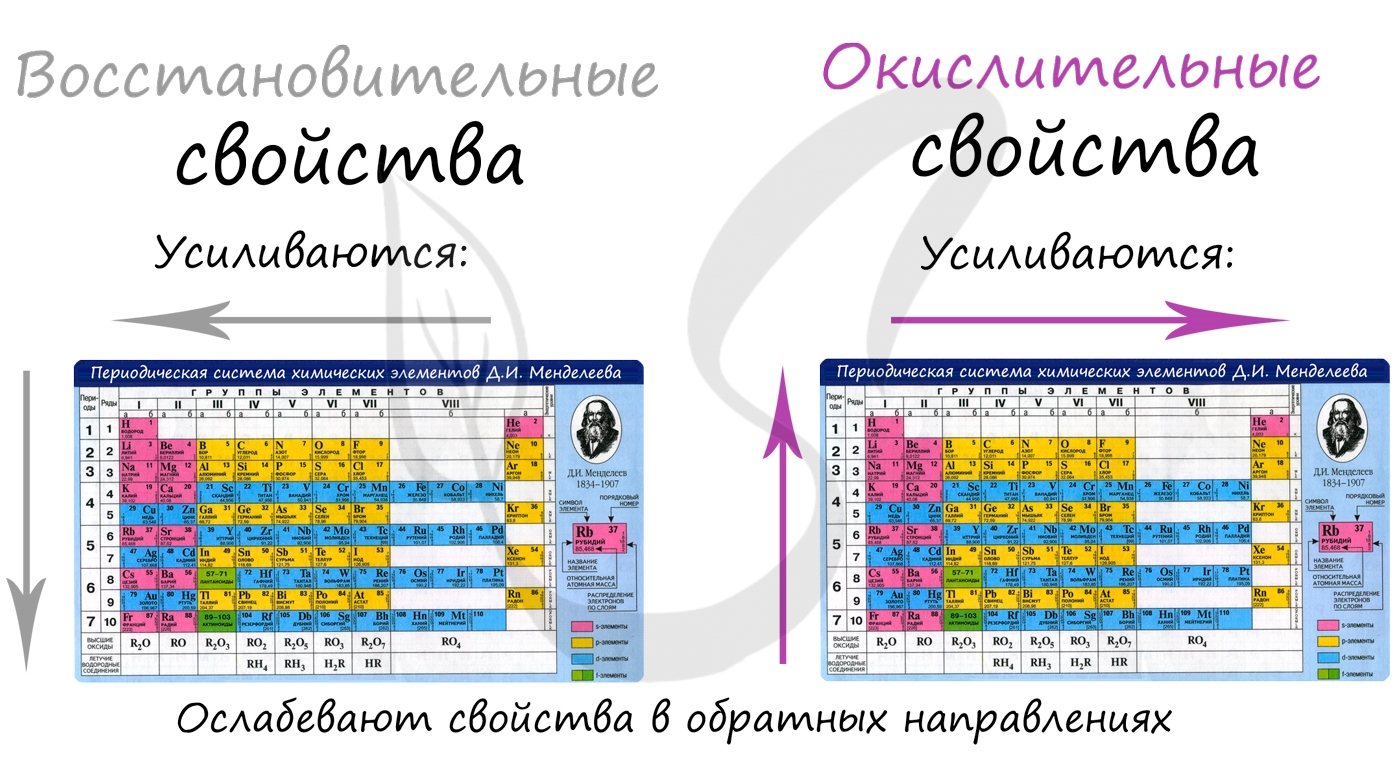

Восстановительные и окислительные свойства

Восстановительные свойства в периоде с увеличением заряда атома ослабевают, окислительные — усиливаются. В группе с увеличением заряда

атома восстановительные свойства усиливаются, а окислительные — ослабевают.

Ассоциируйте восстановительные свойства с металлическими и основными, а окислительные — с неметаллическими и кислотными. Так гораздо проще

запомнить

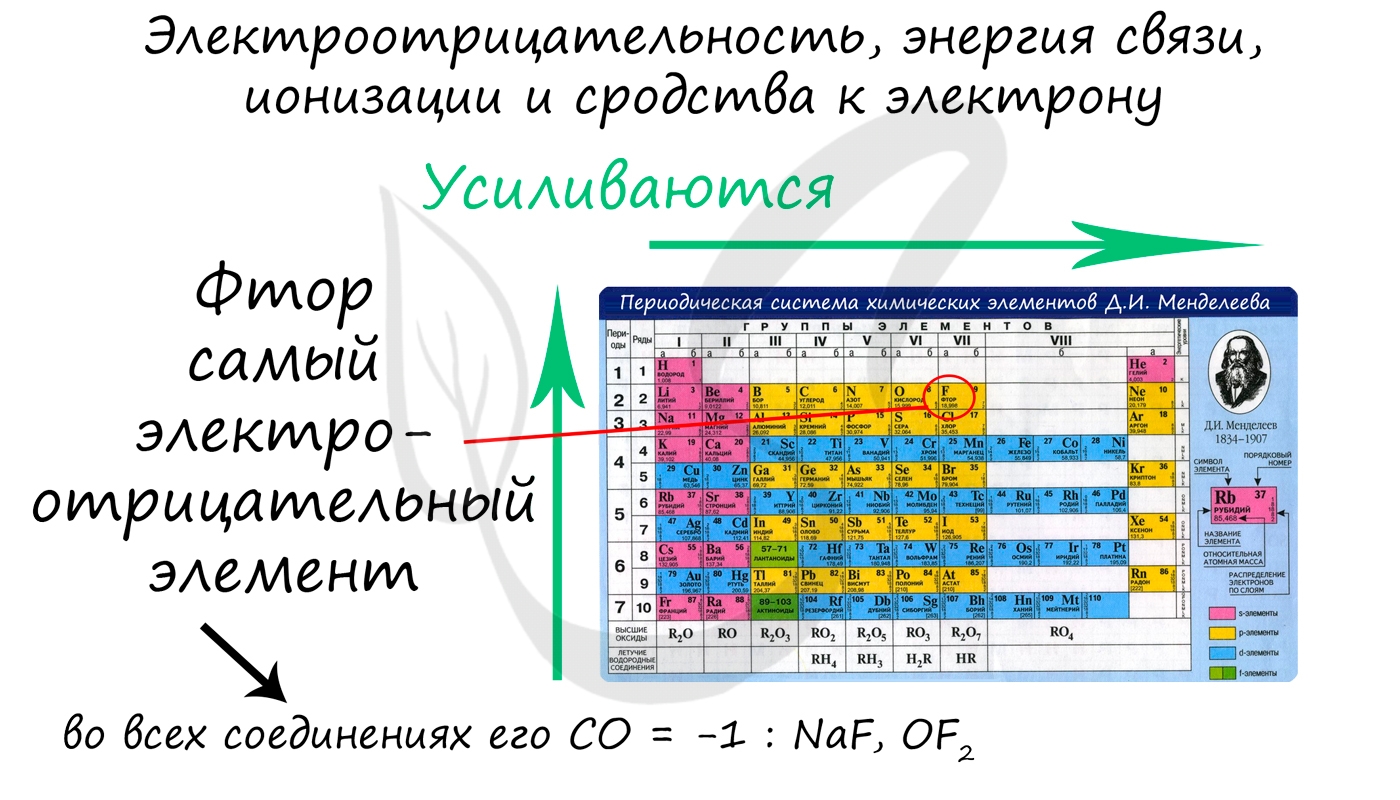

Электроотрицательность (ЭО), энергия связи, ионизации и сродства к электрону

Электроотрицательность — способность атома, связанного с другими, приобретать отрицательный заряд (притягивать к себе электроны).

Мы уже касались ее в статье, посвященной степени окисления. Это важное свойство, ведь более ЭО-ый атом притягивает

к себе электроны и уходит в отрицательную степень окисления со знаком минус «-«.

Все перечисленные в подзаголовке свойства вместе с ЭО усиливаются в периоде с увеличением заряда атома, в группе с увеличением заряда атома

они ослабевают. Таким образом, самый электроотрицательный элемент расположен справа вверху таблицы Д.И. Менделеева — это фтор.

Для примера сравним ЭО-ость атомов Te, In, Al, P. Индий расположен в одной группе с алюминием, ЭО-ость In → Al возрастает (снизу вверх). Алюминий

расположен в одном периоде с серой, ЭО-ость возрастает Al → S (слева направо). Сравнивая серу и теллур, мы видим, что сера расположена в группе

выше теллура, значит и ее электроотрицательность тоже выше.

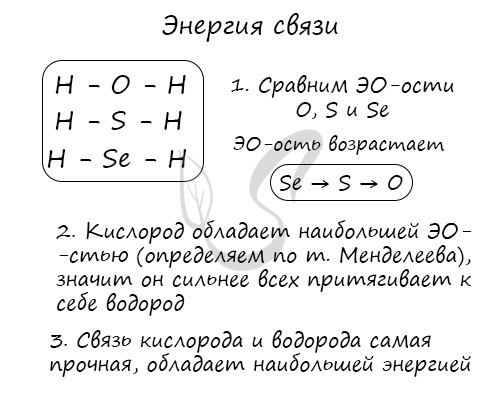

Энергия связи (а также ее прочность) возрастают с увеличением электроотрицательности атомов, образующих данную связь. Чем сильнее атом тянет на

себя электроны (чем больше он ЭО-ый), тем прочнее получается связь, которую он образует.

Понятию ЭО-ости «синонимичны» также понятия сродства к электрону — энергии, выделяющейся при присоединении электрона к атому, и энергии ионизации —

количеству энергии, которое необходимо для отщепления электрона от атома. И то, и другое возрастают с увеличением электроотрицательности.

Продемонстрирую на примере. Сравним энергию связи в трех молекулах: H2O, H2S, H2Se.

Высшие оксиды и летучие водородные соединения (ЛВС)

В периодической таблице Д.И. Менделеева ниже 7 периода находится строка, в которой для каждой группы указаны соответствующие высшие оксиды,

ниже строка с летучими водородными соединениями.

Для элементов главных подгрупп начиная с IV группы (в большинстве случае) максимальная степень окисления (СО) определяется по номеру группы. К примеру,

для серы (в VI группе) максимальная СО = +6, которую она проявляет в соединениях: H2SO4, SO3.

В таблице видно, что для VIa группы формула высшего оксида RO3, а, к примеру, для IIIa группы — R2O3. Напишем

высшие оксиды для веществ из VIa : SO3, SeO3, TeO3 и IIIa группы: B2O3, Al2O3,

Ga2O3.

На экзамене строка с готовыми «высшими» оксидами, как в таблице наверху, может отсутствовать. Считаю важным подготовить вас к этому. Предположим,

что эта строчка внезапно исчезла из таблицы, и вам нужно записать высшие оксиды для фосфора и углерода.

С летучими водородными соединениями (ЛВС) ситуация аналогичная: их может не быть в периодической таблице Д.И. Менделеева, которая попадется на экзамене.

Я расскажу вам, как легко их запомнить.

ЛВС характерны для IV, V, VI и VII группы. Элементы этих групп более электроотрицательны, чем водород, поэтому ходят в «-» отрицательную СО.

Минимальная степень окисления для элементов главных подгрупп, начиная с IV группы, может быть рассчитана так: номер группы — 8.

Например, для углерода минимальная СО = 4-8 = -4; для азота 5-8 = -3; для кислорода 6-8 = -2; для фтора 7-8 = -1. Для того, чтобы запомнить

ЛВС, вы должны ассоциировать IV, V, VI и VII группы с хорошо известными вам веществами: метаном, аммиаком, водой и фтороводородом.

Так как общее строение ЛВС в пределах одной группы сходно, то, вспомнив например H2O для кислорода в VI группе, вы легко

найдете формулы других ЛВС VI группы: серы — H2S, H2Se, H2Te, H2Po.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Материалы портала onx.distant.ru

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ХИМИЮ

Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева

Примеры решения задач

Задачи для самостоятельного решения

- почему водород помещают одновременно в первой и в седьмой группах периодической системы;

- почему у некоторых элементов (например, Cr и Cu) происходит «провал» внешнего s – электрона на предвнешнюю d – оболочку;

- что является основным различием в свойствах элементов главных и побочных подгрупп;

- какие электроны являются валентными для элементов главных и побочных подгрупп;

- чем обусловлено неравномерное увеличение энергии ионизации при переходе от Li к Ne;

- какое основание является более сильным: LiOH или KOH; какая кислота сильнее: HCl или HI.

В результате изучения данной темы вы научитесь:

- записывать электронные конфигурации элементов;

- устанавливать электронную структуру атома элемента по его положению в соответствующем периоде и подгруппе периодической системы, а значит, и его свойства;

- из рассмотрения электронной структуры невозбужденных атомов определять число электронов, которые могут участвовать в образовании химических связей, а также возможные степени окисления элементов;

- сравнивать относительную силу кислот и оснований.

Учебные вопросы:

1. Периодический закон Д.И. Менделеева

2. Периодическая система Д.И. Менделеева

3. Периодическая система и электронные конфигурации атомов

4. Типы химических элементов

5. Периодичность свойств атомов элементов

6. Кислотно-основные свойства соединений; схема Косселя

7. Окислительно-восстановительные свойства элементов и их соединений

1. Периодический закон Д.И. Менделеева

Периодический закон – величайшее достижение химической науки, основа всей современной химии. С его открытием химия перестала быть описательной наукой, в ней стало возможным научное предвидение.

Периодический закон открыт Д. И. Менделеевым в 1869 г. Ученый сформулировал этот закон так: «Свойства простых тел, также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от величины атомных весов элементов».

Более детальное изучение строения вещества показало, что периодичность свойств элементов обусловлена не атомной массой, а электронным строением атомов.

Заряд ядра является характеристикой, определяющей электронное строение атомов, а следовательно, и свойства элементов. Поэтому в современной формулировке Периодический закон звучит так: свойства простых веществ, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от порядкового номера (от величины заряда ядра их атомов).

Выражением Периодического закона является периодическая система элементов.

2. Периодическая система Д. И. Менделеева

Периодическая система элементов Д. И. Менделеева состоит из семи периодов, которые представляют собой горизонтальные последовательности элементов, расположенные по возрастанию заряда их атомного ядра. Периоды 1, 2, 3, 4, 5, 6 содержат соответственно 2, 8, 8, 18, 18, 32 элемента. Седьмой период не завершен. Периоды 1, 2 и 3 называют малыми, остальные — большими.

Каждый период (за исключением первого) начинается атомами щелочных металлов (Li, Na, К, Rb, Cs, Fr) и заканчивается благородным газом (Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), которому предшествует типичный неметалл. В периодах слева направо постепенно ослабевают металлические и усиливаются неметаллические свойства, поскольку с ростом положительного заряда ядер атомов возрастает число электронов на внешнем уровне.

В первом периоде, кроме гелия, имеется только один элемент — водород. Его условно размещают в IA или VIIA подгруппе, так как он проявляет сходство и со щелочными металлами, и с галогенами. Сходство водорода со щелочными металлами проявляется в том, что водород, как и щелочные металлы является восстановителем и, отдавая один электрон, образует однозарядный катион. Больше общего у водорода с галогенами: водород, как и галогены неметалл, его молекула двухатомна, он может проявлять окислительные свойства, образуя с активными металлами солеподобные гидриды, например, NaH, CaH2.

В четвертом периоде вслед за Са расположены 10 переходных элементов (декада Sc — Zn), за которыми находятся остальные 6 основных элементов периода (Ga — Кг). Аналогично построен пятый период. Понятие переходный элемент обычно используется для обозначения любого элемента с валентными d– или f–электронами.

Шестой и седьмой периоды имеют двойные вставки элементов. За элементом Ва расположена вставная декада d–элементов (La — Hg), причем после первого переходного элемента La следуют 14 f–элементов — лантаноидов ( Се — Lu). После Hg располагаются остальные 6 основных р-элементов шестого периода (Тl — Rn).

В седьмом (незавершенном) периоде за Ас следуют 14 f–элементов- актиноидов (Th — Lr). В последнее время La и Ас стали причислять соответственно к лантаноидам и актиноидам. Лантаноиды и актиноиды помещены отдельно внизу таблицы.

Таким образом, каждый элемент в периодической системе занимает строго определенное положение, которое отмечается порядковым, или атомным, номером.

В периодической системе по вертикали расположены восемь групп (I – VIII), которые в свою очередь делятся на подгруппы — главные, или подгруппы А и побочные, или подгруппы Б. Подгруппа VIIIБ-особая, она содержит триады элементов, составляющих семейства железа (Fе, Со, Ni) и платиновых металлов (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt).

Сходство элементов внутри каждой подгруппы — наиболее заметная и важная закономерность в периодической системе. В главных подгруппах сверху вниз усиливаются металлические свойства и ослабевают неметаллические. При этом происходит увеличение устойчивости соединений элементов в низшей для данной подгруппы степени окисления. В побочных подгруппах – наоборот – сверху вниз металлические свойства ослабевают и увеличивается устойчивость соединений с высшей степенью окисления.

3. Периодическая система и электронные конфигурации атомов

Поскольку при химических реакциях ядра реагирующих атомов не изменяются, то химические свойства атомов зависят от строения их электронных оболочек.

Заполнение электронных слоев и электронных оболочек атомов происходит в соответствии с принципом Паули и правилом Хунда.

Принцип Паули (запрет Паули)

Два электрона в атоме не могут иметь четыре одинаковых квантовых числа (на каждой атомной орбитали может находиться не более двух электронов).

Принцип Паули определяет максимальное число электронов, обладающих данным главным квантовым числом n (т.е. находящихся на данном электронном слое): Nn = 2n2. На первом электронном слое (энергетическом уровне) может быть не больше 2 электронов, на втором – 8, на третьем – 18 и т. д.

В атоме водорода, например, имеется один электрон, который находится на первом энергетическом уровне в 1s – состоянии. Спин этого электрона может быть направлен произвольно (ms = +1/2 или ms = –1/2). Следует подчеркнуть еще раз, что первый энергетический уровень состоит из одного подуровня – 1s, второй энергетический уровень – из двух подуровней – 2s и 2р, третий – из трех подуровней – 3s, 3p, 3d и т.д. Подуровень, в свою очередь, содержит орбитали, число которых определяется побочным квантовым числом l и равно (2l + 1). Каждая орбиталь условно обозначается клеткой, находящийся на ней электрон – стрелкой, направление которой указывает на ориентацию спина этого электрона. Значит, состояние электрона в атоме водорода можно представить как 1s1 или изобразить в виде квантовой ячейки, рис. 1:

1s

Рис. 1. Условное обозначение электрона в атоме водорода на 1s орбитали

Для обоих электронов атома гелия n = 1, l = 0, ml = 0, ms = +1/2 и –1/2. Следовательно, электронная формула гелия 1s2. Электронная оболочка гелия завершена и очень устойчива. Гелий — благородный газ.

Согласно принципу Паули, на одной орбитали не может быть двух электронов с параллельными спинами. Третий электрон в атоме лития занимает 2s-орбиталь. Электронная конфигурация Li: 1s22s1, а у бериллия 1s22s2. Поскольку 2s-орбиталь заполнена, то пятый электрон у атома бора занимает 2р-орбиталь. При n = 2 побочное (орбитальное) квантовое число l принимает значения 0 и 1. При l = 0 (2s-состояние) ml = 0, а при l = 1 (2p – состояние) ml может быть равным +1; 0; –1. Состоянию 2р соответствуют три энергетические ячейки, рис. 2.

1s 2s

2p

Рис. 2. Расположение электронов атома бора на орбиталях

Для атома азота (электронная конфигурация 1s22s22p3 два электрона на первом уровне, пять — на втором) возможны два следующих варианта электронного строения, рис. 3:

1s 2s

2p

1s

2s

2p

а б

Рис. 3. Возможные варианты расположения электронов атома азота на орбиталях

В первой схеме, рис. 3а, суммарный спин равен 1/2 (+1/2 –1/2 +1/2), во второй (рис. 3б) суммарный спин равен 3/2 (+1/2 +1/2 +1/2).

Расположение спинов определяется правилом Хунда, которое гласит: заполнение энергетических уровней происходит таким образом, чтобы суммарный спин был максимальным.

Таким образом, из двух приведенных схем строения атома азота устойчивому состоянию (с наименьшей энергией) отвечает первая, где все р-электроны занимают различные орбитали. Орбитали подуровня заполняются так: сначала по одному электрону с одинаковыми спинами, а затем по второму электрону с противоположными спинами.

Начиная с натрия, заполняется третий энергетический уровень с n = 3.

В атоме каждый электрон занимает свободную орбиталь с наиболее низкой энергией, отвечающей его наибольшей связи с ядром. В 1961 г. В.М. Клечковский сформулировал общее положение, согласно которому энергия электронных орбиталей возрастает в порядке увеличения суммы главного и побочного квантовых чисел (n + l), причем в случае равенства этих сумм, меньшей энергией обладает орбиталь с меньшим значением главного квантового числа n .

Последовательность энергетических уровней в порядке возрастания энергии примерно следующая:

1s < 2s < 2p < 3s < 3р < 4s ≈ 3d < 4p < 5s ≈ 4d < 5p < 6s ≈ 5d ≈ 4f < 6p

Можно представить энергетический ряд орбиталей в виде схемы:

Рассмотрим распределение электронов на орбиталях атомов элементов четвертого периода. Строение атома калия:

+19K 1s22s22p63s23p64s1 1s 2s

2p

3s

3p

4s

Для записи дальнейших электронных формул в статье будем использовать сокращенную форму:

+19K [Ar]4s1 [Ar] 4s

У кальция 4s-подуровень заполнен:

+20Ca [Ar]4s2 [Ar] 4s

После калия (электронная конфигурация 1s22s22p63s23p64s1) и кальция (электронная конфигурация 1s22s22p63s23p64s2) происходит заполнение электронами внутренней 3d-оболочки (переходные элементы Sc — Zn). Следует отметить существование двух аномалий: у атомов Сr и Сu на 4 s -оболочке находятся не два электрона, а один, т.е. происходит так называемый «провал» внешнего 4s-электрона на предшествующую 3d-оболочку. Электронное строение атома хрома можно представить следующим образом (рис. 4).

+24Cr [Ar]3d54s1 [Ar] 4s 3d

Рис. 4. Распределение электронов по орбиталям для атома хрома

Физическая причина «нарушения» порядка заполнения связана с различной проникающей способностью электронных орбиталей к ядру, особой устойчивостью электронных конфигураций d5 и d10, f7 и f14, отвечающих заполнению электронных орбиталей одним или двумя электронами, а также экранирующим действием внутренних электронных слоев заряда ядра.

Электронные конфигурации атомов Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn отражены следующими формулами:

25Mn 1s22s22p63s23p63d54s2

26Fe 1s22s22p63s23p63d64s2

27Co 1s22s22p63s23p63d74s2

28Ni 1s22s22p63s23p63d84s2

29Cu 1s22s22p63s23p63d104s1

30Zn 1s22s22p63s23p63d104s2

После цинка, начиная с 31 элемента — галлия вплоть до 36 элемента — криптона продолжается заполнение четвертого слоя (4р – оболочки). Электронные конфигурации этих элементов имеют следующий вид:

31Ga 1s22s22p63s23p63d104s24p1

32Ge 1s22s22p63s23p63d104s24p2

33As 1s22s22p63s23p63d104s24p3

34Se 1s22s22p63s23p63d104s24p4

35Br 1s22s22p63s23p63d104s24p5,

36Kr 1s22s22p63s23p63d104s24p6

Следует отметить, что если не нарушается запрет Паули, в возбужденных состояниях электроны могут располагаться на других орбиталях атомов.

4. Типы химических элементов

Все элементы периодической системы подразделяются на четыре типа:

1. У атомов s–элементов заполняются s–оболочки внешнего слоя (n). К s–элементам относятся водород, гелий и первые два элемента каждого периода.

2. У атомов р–элементов электронами заполняются р–оболочки внешнего уровня (np). К р -элементам относятся последние 6 элементов каждого периода (кроме первого).

3. У d–элементов заполняется электронами d–оболочка второго снаружи уровня (n–1) d . Это элементы вставных декад больших периодов, расположенных между s– и p– элементами.

4. У f–элементов заполняется электронами f–подуровень третьего снаружи уровня (n–2) f . К семейству f–элементов относятся лантаноиды и актиноиды.

Из рассмотрения электронной структуры невозбужденных атомов в зависимости от порядкового номера элемента следует:

-

Число энергетических уровней (электронных слоев) атома любого элемента равно номеру периода, в котором находится элемент. Значит, s–элементы находятся во всех периодах, р–элементы – во втором и последующих, d–элементы – в четвертом и последующих и f–элементы – в шестом и седьмом периодах.

-

Номер периода совпадает с главным квантовым числом внешних электронов атома.

-

s– и p–элементы образуют главные подгруппы, d–элементы – побочные подгруппы, f–элементы образуют семейства лантаноидов и актиноидов. Таким образом, подгруппа включает элементы, атомы которых обычно имеют сходное строение не только внешнего, но и предвнешнего слоя (за исключением элементов, в которых имеет место «провал» электрона).

-

Номер группы, как правило, указывает число электронов, которые могут участвовать в образовании химических связей. В этом состоит физический смысл номера группы. У элементов побочных подгрупп валентными являются электроны не только внешних, но и предпоследних оболочек. Это является основным различием в свойствах элементов главных и побочных подгрупп.

Элементы с валентными d– или f–электронами называются переходными.

Номер группы, как правило, равен высшей положительной степени окисления элементов, проявляемой ими в соединениях. Исключением является фтор – его степень окисления равна –1; из элементов VIII группы только для Os, Ru и Xe известна степень окисления +8.

5. Периодичность свойств атомов элементов

Такие характеристики атомов, как их радиус, энергия ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность, степень окисления, связаны с электронным строением атома.

Различают радиусы атомов металлов и ковалентные радиусы атомов неметаллов. Радиусы атомов металлов вычисляются на основе межатомных расстояний, которые хорошо известны для большинства металлов на основе экспериментальных данных. При этом радиус атома металла равен половине расстояния между центрами двух соседних атомов. Аналогичным образом вычисляются ковалентные радиусы неметаллов в молекулах и кристаллах простых веществ. Чем больше атомный радиус, тем легче отрываются от ядра внешние электроны (и наоборот). В отличие от атомных радиусов, радиусы ионов – условные величины.

Слева направо в периодах величина атомных радиусов металлов уменьшается, а атомных радиусов неметаллов изменяется сложным образом, так как она зависит от характера химической связи. Во втором периоде, например, радиусы атомов сначала уменьшаются, а затем возрастают, особенно резко при переходе к атому благородного газа.

В главных подгруппах радиусы атомов увеличиваются сверху вниз, так как возрастает число электронных слоев.

Радиус катиона меньше радиуса соответствующего ему атома, причем с увеличением положительного заряда катиона его радиус уменьшается. Наоборот, радиус аниона всегда больше радиуса соответствующего ему атома. Изоэлектронными называют частицы (атомы и ионы), имеющие одинаковое число электронов. В ряду изоэлектронных ионов радиус снижается с уменьшением отрицательного и возрастанием положительного радиуса иона. Такое уменьшение имеет место, например в ряду: O2–, F–, Na+, Mg2+, Al3+.

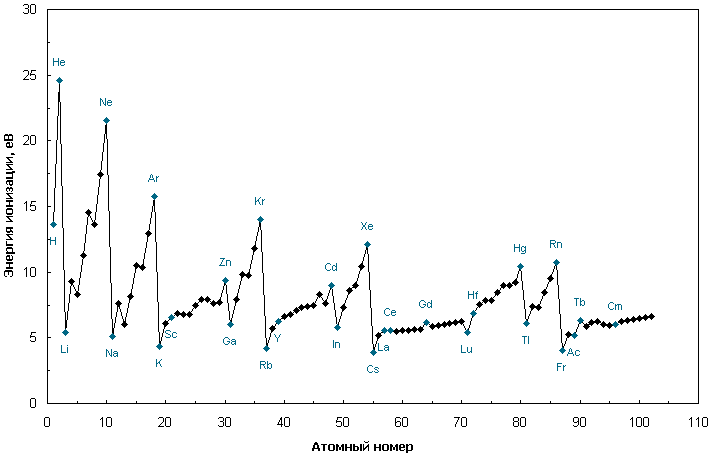

Энергия ионизации– энергия, необходимая для отрыва электрона от атома, находящегося в основном состоянии. Она обычно выражается в электронвольтах (1 эВ = 96,485 кДж/моль). В периоде слева направо энергия ионизации возрастает с увеличением заряда ядра. В главных подгруппах сверху вниз она уменьшается, т. к. увеличивается расстояние электрона до ядра и возрастает экранирующее действие внутренних электронных слоев.

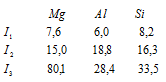

В таблице 1 приведены значения энергий ионизации (энергий отрыва первого, второго и т.д. электронов) для некоторых атомов.

Во втором периоде при переходе от Li к Ne энергия отрыва первого электрона возрастает (см. таблицу 1). Однако, как видно из таблицы, энергия ионизации возрастает неравномерно: у следующих за бериллием и азотом соответственно бора и кислорода наблюдается ее некоторое уменьшение, что обусловлено особенностями электронного строения атомов.

Внешняя s–оболочка бериллия полностью заполнена, поэтому у следующего за ним бора электрон поступает на р-орбиталь. Этот р-электрон менее прочно связан с ядром, чем s–электрон, поэтому отрыв р–электронов требует меньшей затраты энергии.

Таблица 1.

Энергии ионизации I атомов некоторых элементов

|

Атом |

I , эВ |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Н Не Li Be В С N О F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar К Ca |

13,595 24,581 5,390 9,320 8,296 11,256 14,53 13,614 17,418 21,559 5,138 7,644 5,984 8,149 10,484 10,357 13,01 15,755 4,339 6,111 |

54,403 75,619 18,206 25,149 24,376 29,593 35,146 34,98 41,07 47,29 15,031 18,823 16,34 19,72 23,4 23,80 27,62 31,81 11,868 |

122,419 153,850 37,920 47,871 47,426 54,934 62,646 63,5 71,65 80,12 28,44 33,46 30,156 35,0 39,90 40,90 46,0 51,21 |

217,657 259,298 64,48 77,450 77,394 87,23 97,16 98,88 109,29 119,96 45,13 51,354 47,29 53,5 59,79 60,90 67,0 |

340,127 392,00 97,863 113,873 114,214 126,4 138,60 141,23 153,77 166,73 65,007 72,5 67,80 75,0 82,6 84,39 |

На каждой р-орбитали атома азота имеется по одному электрону. У атома кислорода электрон поступает на р-орбиталь, которая уже занята одним электроном. Два электрона, находящиеся на одной и той же орбитали, сильно отталкиваются, поэтому оторвать электрон от атома кислорода легче, чем от атома азота.

Наименьшее значение энергии ионизации имеют щелочные металлы, поэтому они обладают ярко выраженными металлическими свойствами, наибольшая величина энергии ионизации у инертных газов.

Сродство к электрону– энергия, выделяющаяся при присоединении электрона к нейтральному атому. Сродство к электрону, как и энергию ионизации, обычно выражают в электронвольтах. Наибольшее сродство к электрону – у галогенов, наименьшее – у щелочных металлов. В таблице 2 приведены значения сродства к электрону для атомов некоторых элементов.

Таблица 2.

Сродство к электрону атомов некоторых элементов

|

Атом |

Е, эВ |

Атом |

Е, эВ |

Атом |

Е, эВ |

Атом |

Е, эВ |

|

Н Не Li Be В |

0,754 0 0,620 0 0,28 |

С N О F Ne |

1,268 -0,07 1,46 3,398 0 |

Na Mg Al Si P |

0,546 0 0,46 1,385 0,074 |

S Cl Br I Se |

2,077 3,615 3,364 3,061 2,020 |

Электроотрицательность – способность атома в молекуле или ионе притягивать к себе валентные электроны других атомов. Электроотрицательность (ЭО) как количественная мера – приближенная величина. Предложено около 20 шкал электроотрицательностей, наибольшее признание из которых получила шкала, разработанная Л. Полингом. На рис. 5 приведены значения ЭО по Полингу.

Рис. 5. Электроотрицательность элементов (по Полингу)

Наиболее электроотрицательным из всех элементов по шкале Полинга является фтор. Его ЭО принята равной 4. Наименее электроотрицательный – цезий. Водород занимает промежуточное положение, поскольку при взаимодействии с одними элементами он отдает электрон, а при взаимодействии с другими – приобретает.

6. Кислотно-основные свойства соединений; схема Косселя

Для объяснения характера изменения кислотно-основных свойств соединений элементов Коссель (Германия) предложил использовать простую схему, основанную на предположении о том, что в молекулах существует чисто ионная связь и между ионами имеет место кулоновское взаимодействие. Схема Косселя описывает кислотно-основные свойства соединений, содержащих связи Э-Н и Э-О-Н, в зависимости от заряда ядра и радиуса образующего их элемента.

Схема Косселя для двух гидроксидов металлов, например, LiOH и KOH показана на рис. 7.

Рис. 7. Схема Косселя для LiOH и KOH

Как видно из представленной схемы, радиус иона Li+ меньше радиуса иона К+ и ОН— –группа связана прочнее с катионом лития, чем с катионом калия. В результате КОН будет легче диссоциировать в растворе и основные свойства гидроксида калия будут выражены сильнее.

Аналогичным образом можно проанализировать схему Косселя для двух оснований CuOH и Cu(OH)2. Поскольку радиус иона Cu2+ меньше, а заряд – больше, чем у иона Cu+, ОН— -группу будет прочнее удерживать ион Cu2+. В результате основание Cu(OH)2 будет более слабым, чем CuOH.

Таким образом, сила оснований возрастает при увеличении радиуса катиона и уменьшении его положительного заряда .

В главных подгруппах сверху вниз сила оснований увеличивается, поскольку в этом направлении возрастают радиусы ионов элементов. В периодах слева направо происходит уменьшение радиусов ионов элементов и увеличение их положительного заряда, поэтому в этом направлении сила оснований уменьшается.

Схема Косселя для двух бескислородных кислот, например, HCl и HI показана на рис. 8

Рис. 8. Схема Косселя для HCl и HI

Поскольку радиус хлорид-иона меньше, чем иодид-иона, ион Н+ прочнее связан с анионом в молекуле хлороводородной кислоты, которая будет слабее, чем иодоводородная кислота. Таким образом, сила бескислородных кислот возрастает с увеличением радиуса отрицательного иона .

Сила кислородсодержащих кислот изменяется противоположным образом. Она увеличивается с уменьшением радиуса иона и увеличением его положительного заряда. Рассмотрим схему Косселя для двух кислот HClO и HClO4.

| Кислота | Заряд хлора | Сила кислоты |

| HClO | +1 | Слабая кислота |

| HClO4 | +7 | Сильная кислота |

Ион Сl7+ прочно связан с ионом кислорода, поэтому протон легче будет отщепляться в молекуле НСlО4. В то же время связь иона Сl+ с ионом О2- менее прочная, и в молекуле НСlО протон будет сильнее удерживаться анионом О2-. В результате HClO4 будет более сильной кислотой, чем HClO.

Достоинством схемы Косселя является то, что она с использованием простой модели позволяет объяснить характер изменения кислотно-основных свойств соединений в ряду сходных веществ. Вместе с тем эта схема является чисто качественной. Она позволяет лишь сравнивать свойства соединений и не дает возможность определить кислотно-основные свойства произвольно выбранного одного соединения. Недостатком этой модели является то, что в ее основу положены только электростатические представления, в то время как в природе не существует чистой (стопроцентной) ионной связи.

7. Окислительно-восстановительные свойства элементов и их соединений

Изменение окислительно-восстановительных свойств простых веществ легко установить, рассматривая характер изменения электроотрицательности соответствующих элементов. В главных подгруппах сверху вниз электроотрицательность уменьшается, что приводит к уменьшению окислительных и увеличению в этом направлении восстановительных свойств. В периодах слева направо электроотрицательность возрастает. В результате в этом направлении восстановительные свойства простых веществ уменьшаются, а окислительные – возрастают. Таким образом, сильные восстановители располагаются в левом нижнем углу периодической системы элементов (калий, рубидий, цезий, барий), в то время как сильные окислители находятся в правом верхнем ее углу (кислород, фтор, хлор).

Окислительно-восстановительные свойства соединений элементов зависят от их природы, величины степени окисления элементов, положения элементов в периодической системе и ряда других факторов.

В главных подгруппах сверху вниз окислительные свойства кислородсодержащих кислот, в которых атомы центрального элемента имеют одинаковую степень окисления, уменьшаются. Сильными окислителями являются азотная и концентрированная серная кислоты. Окислительные свойства проявляются тем сильнее, чем больше положительная степень окисления элемента в соединении. Сильные окислительные свойства проявляют перманганат калия и дихромат калия.

В главных подгруппах восстановительные свойства простых анионов увеличиваются сверху вниз. Сильными восстановителями являются HI, H2S, иодиды и сульфиды.

Примеры решения задач

Пример 1. Составьте электронные формулы атомов в основном состоянии для следующих элементов: фосфор(15), кальций(20) и титан(22). В скобках указан порядковый номер элемента.

Решение. Фосфор находится в главной подгруппе пятой группы и в третьем периоде. Общее число электронов у этого атома равно 15, и они расположены на трех электронных слоях. Первые два электронных слоя атома фосфора заполнены полностью (электронная конфигурация атома Ne: 1s22s22p6 ), число электронов на третьем слое у фосфора равно номеру группы. Из этих электронов два располагаются на 3s-орбитали, а 3 – на 3р. Таким образом, электронная формула атома фосфора имеет вид:

15Р 1s22s22p63s23p3

Для составления электронной формулы атома кальция к электронной конфигурации атома Ar (1s22s22p63s23p6) необходимо добавить два электрона, которые располагаются на 4s–орбитали. В результате получаем следующую электронную формулу:

20Ca 1s22s22p63s23p64s2

Элемент титан расположен в побочной подгруппе 4 группы элементов и в четвертом периоде. Он относится к переходным элементам четвертого периода, у которых происходит заполнение 3d–оболочки, на которой находятся 2 электрона. Общее число электронов у атома титана равно 22. Для составления электронной формулы титана к электронной формуле кальция необходимо добавить два d–электрона ( 3d2 ):

22Ti 1s22s22p63s23p63d24s2

Пример 2. Определите тип (s, p, d, f) следующих элементов: марганец (25), стронций(38), церий(58) и свинец(82). В скобках указан порядковый номер элемента.

Решение. К s-элементам относятся первые два элемента — водород и гелий, а также элементы, находящиеся в главных подгруппах 1-й и 2-й групп элементов (подгруппа лития и подгруппа бериллия). Среди представленных элементов в эту категорию попадает стронций(38) . В главных подгруппах третьей-восьмой групп находятся р-элементы. В нашем случае это свинец(82) . Вставные декады элементов, образующие побочные подгруппы, относятся к типу d-элементов. Среди рассматриваемых элементов к этому типу относится марганец(25) . Наконец, находящиеся в шестом и седьмом периодах вставки из 14 элементов, следующие за лантаном(57) и актинием(89), относятся к f–элементам. Таким образом, f-элементом является церий(58) . Полученные данные представляем в виде таблицы.

|

Элемент |

Тип элемента |

|

Стронций (38) |

s |

|

Свинец (82) |

p |

|

Марганец (25) |

d |

|

Церий (58) |

f |

Пример 3. Расположите элементы в порядке увеличения их радиусов: Mg (12), Al (13), K (19), Ca (20). В скобках указан порядковый номер элемента.

Решение. Для элементов главных подгрупп радиусы атомов увеличиваются сверху вниз. В периодах же слева направо происходит уменьшение радиусов атомов. Таким образом, наименьший радиус будет иметь атом алюминия, а наибольший – атом калия. Радиус атома кальция меньше атома калия, но больше атома магния. В результате получаем следующий ряд, в котором элементы расположены в порядке увеличения радиуса: Al (13), Mg (12), Ca (20), K (19).

Пример 4. Используя схему Косселя определите, какое основание сильнее CsOH или Ba(OH)2.

Решение. Согласно схеме Косселя у более сильного основания радиус катиона должен быть больше, а заряд – меньше. В этом случае гидроксильная группа слабее удерживается катионом и легче происходит разрыв связи Э–ОН. В рассматриваемом случае радиус иона Cs+ больше, а заряд меньше чем у иона Ba2+ . Таким образом CsOH сильнее, чем Ba(OH)2 .

Пример 5. Используя схему Косселя определите, какая кислота является более сильной H2S или H2Se.

Решение. Сила бескислородных кислот увеличивается с ростом радиуса отрицательного иона, поскольку более крупному иону труднее удержать ион водорода. Поскольку радиус иона Se2– больше, чем иона S2– , H2Se сильнее, чем H2S.

Задачи для самостоятельного решения

| 1. | Составьте электронные формулы следующих элементов: магний (12), хлор (17) и железо (26). В скобках указан порядковый номер элемента.

12Mg: 1s22s22p63s2, |

||||||||||

| 2. | Определите тип (s, p, d, f) следующих элементов: галлий (31), технеций (43), европий (63) и радий (88). В скобках указан порядковый номер элемента.

|

||||||||||

| 3. | Расположите атомы элементов в порядке увеличения их радиусов: B (5), N (7), Si (14), P (15). В скобках указан порядковый номер элемента.

Радиусы атомов увеличиваются в ряду: N (7), B (5), P (15), Si (14). |

||||||||||

| 4. | Используя схему Косселя определите, какое основание сильнее Fe(OH)2 или Fe(OH)3.

Fe(OH)2 более сильное основание, чем Fe(OH)3. |

||||||||||

| 5. | Используя схему Косселя определите, какая кислота является более сильной H2SO3 или H2SeO3.

H2SO3 более сильная кислота, чем H2SeO3 |

Задания

Версия для печати и копирования в MS Word

Выберите три элемента, которые в Периодической системе находятся в одной группе, и расположите эти элементы в порядке увеличения энергии ионизации атома. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в нужной последовательности.

Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических элементов:

Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические элементы в данном ряду.

1

Определите, атомы каких из указанных элементов имеют в основном состоянии один неспаренный электрон. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов.

2

Выберите два элемента, которые в соединениях могут иметь валентность V. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов.

Спрятать решение

Решение.

В одной группе находятся азот, мышьяк и фосфор. В главной подгруппе с увеличением порядкового номера элемента энергия ионизации атома уменьшается, поэтому последовательность данных атомов с увеличением энергии выглядит следующим образом: мышьяк — фосфор — азот.

Ответ: 451.

Home

/ Учебник ОБЩАЯ ХИМИЯ / Глава 2. Атомная Структура / Первая энергия ионизации атомов (ПЭИ)

Первая энергия ионизации атомов (ПЭИ)

Рассмотрим теперь как первая энергия ионизации (ПЭИ) меняется в зависимости от заряда ядра для первых 20 элементов таблицы.

Рисунок 2.2. Зависимость ПЭИ

от заряда ядра для первых 20 элементов.

Эксперимент показывает, что с увеличением количества электронов в атоме (соответственно, с увеличением заряда ядра) первая энергия ионизации увеличивается в пяти случаях и снижается в двух в периоде таблицы.

Так, например, ПЭИ лития (Li), заряд ядра которого составляют 3 протонных единицы, равна 5,4 эВ. ПЭИ бериллия (Ве) с зарядом ядра равным 4 протонам и с 4 электронами равна 9,3 эВ. Таким образом, когда заряд ядра атома Li увеличивается на один протон, и при этом одновременно увеличивается количество электронов на один, ПЭИ увеличивается на 3.9 эВ (т.е. 9,3 — 5,4 = 3,9) и мы переходим от Li к Be.

В отличие от перехода от лития (Li) к бериллию (Ве), переход от бериллия (Ве) к бору (В) показывает, что ПЭИ снижается. ПЭИ бериллия 9,3 эВ; заряд ядра атома В составляют 5 протонных единиц при 5 электронах, ПЭИ при этом равна 8,3 эВ, т.е. на 1 эВ меньше (9,3 — 8,3 = 1).

При переходе от бора (В) к углероду (С), от углерода (С) к азоту (N), от кислорода (О) к фтору (F) и от фтора (F) к неону (Ne) — первые энерии ионизации увеличиваются на 3,1:

11,4 — 8,3 = 3,1

14,5 — 11,4 = 3,1;

или на 3,8:

17,4 — 13,6 = 3,8;

или на 5,2:

21,6 — 17,4 = 5,2 соответственно.

Делаем выводы

Таким образом, прослеживается закономерность подобная той, которая происходит при переходе от Li к Ве.

При переходе от азота (N) к кислороду (О) ПЭИ снижается на 0,9 эВ (14,5 13,6 = 0,9) — эта зависимость аналогична той, которая прослеживается при переходе от берилия (Ве) к бору (В). При переходе от неона (Ne) к натрию (Na) ПЭИ снижается на 16,46 эВ (21,6 — 5,14 = 16,46). В ходе этого заряд ядра также увеличивается на одну протонную единицу и добавляется один электрон.

Зачастую необходимо знать не только первую энергию ионизации, но энергии ионизации остальных электронов в атоме.

Атомная структура >>

Химические элементы >>

Структура атома водорода >>

Гелий-подобные атомы >>

Энергия ионизации атома >>

Первая энергия ионизации атомов

Экспериментальные данные по энергии ионизации >>

Потенциалы ионизации (энергии ионизации) атомов элементов

Задача 195.

Для атома углерода значения последовательных потенциалов ионизации составляют (в В): I1 = 11,3, I2 = 24,4, I3 = 47,9, I4 = 64, I5 =392. Объяснить: а) ход изменения потенциалов ионизации; б) чем вызван резкий скачок при переходе от I4 к I5.

Решение:

Энергией ионизации называют энергию, которую нужно затратить для отрыва электрона от атома с превращением его в положительно заряжённый ион. Энергию ионизации выражают в электрон-вольтах (эВ).

Энергию ионизацию можно определить, бомбардируя атомы электронами, ускоренными в электрическом поле. Наименьшую разность потенциалов, при которой скорость электронов становится достоянием для ионизации атомов, называют потенциалом ионизации атомов данного элемента. Потенциал ионизации (I), выраженный в вольтах (В), численно равен энергии ионизации (Е), выраженной в электрон-вольтах.

Первый потенциал ионизации соответствует энергии отрыва первого электрона, второй – энергии отрыва второго электрона и т.д. По мере отрыва электронов от атома положительный заряд образующегося иона возрастает, поэтому для отрыва каждого последующего электрона требуется большая затрата энергии, так что последовательные потенциалы ионизации атома углерода (I1, I2, I3, I4) возрастают. Особенно резко возрастает потенциал ионизации при отрыве электрона с главным квантовым числом меньшим, чем у предыдущего. Так в случае атома С (2s22p2) разность между I1 и I2 составляет I3,13 (24,4 – 11,3 = 13,В), что меньше, чем между I2 и I3 (23,5В) и между I3 и I4 (16,1В). Это связано с большей затратой энергии на удаление третьего электрона, находящегося, в отличие от двух предыдущих, на более близком от ядра расстоянии.

Резкий скачок потенциала ионизации при переходе от I4 к I5 можно объяснить тем, что после отрыва четырёх внешних электронов образуется система, состоящая из одного энергетического слоя (1s2), которая обладает высокой устойчивостью завершённого электронного слоя, а также меньшим значением n(n = 1).

Задача 196.

Энергии ионизации атомов благородных газов составляют (в эВ): Не 24,6; Ne 21,6; Аг — 15,8; Кг 14,0; Хе — 12,1; Ru — 10,8. Объяснить ход изменения энергии ионизации в этой подгруппе.

Решение:

Энергией ионизации называют энергию, которую нужно затратить для отрыва электрона от атома с превращением его в положительно заряжённый ион. Энергию ионизации выражают в электрон-вольтах (эВ). При достаточной энергии можно удалить из атома два, три и более электронов.

Электронная конфигурация валентных электронов благородных газов выражается общей формулой ns2np6. В пределах подгруппы радиусы ионов одинакового заряда возрастают с увеличением зарядов ядер, что объясняется увеличением числа электронных слоёв и растущим удалением внешних электронов от ядра. Всё это приводит к тому, что для отрыва электрона от атома неона будет затрачено больше энергии, чем от атома гелия. Поэтому наибольшей энергией ионизации будет обладать атом гелия, а наименьшей – атом радона.

Задача 197.

Значение первых потенциалов ионизации элементов I группы периодической системы элементов соответственно равны (в В): Li — 5,4; Сs — 3,9; Сu — 7,7; Аg — 9,2. Указать: а) у элементов какой подгруппы I группы металлические свойства выражены более резко; 6) чем объяснить различный ход изменения значений потенциалов ионизации в подгруппах.

Решение:

а) Элементы первой группы содержат на внешнем электронном слое по одному электрону. Атомы всех щелочных металлов имеют на внешнем энергетическом уровне единственный электрон. Общая конфигурация электронов их валентных подуровней. Валентный электрон эффективно экранирован от зарядов ядер электронами внутренних оболочек, которые имеют конфигурации оболочек благородных элементов. Поэтому первые энергии ионизации I1, у атомов щелочных металлов имеют небольшие значения. Другое следствие эффективного экранирования валентных электронов – большие атомные и, соответственно, ионные радиусы щелочных металлов.

Электронная конфигурация у элементов подгруппы меди имеют вид: (n — 1)d10ns1, т.е. на внешнем электронном слое находится по одному s-электрону, как и у элементов главной подгруппы. Однако, из-за того, что предпоследний слой у атомов меди и серебра, в отличие от атомов щелочных металлов, содержит восемнадцать электронов, что обуславливает большее электростатическое взаимодействие между положительно заряжённым ядром и электронами, приводящее к уменьшению атомного объёма. Поэтому медь и серебро – малоактивные металлы.

Потенциал ионизации (энергия ионизации) может служить мерой большей или меньшей «металличности» элемента: чем меньше потенциал ионизации, чем легче оторвать электрон от атома, тем сильнее должны быть выражены металлические свойства элемента. Так потенциалы ионизации у щелочных металлов имеют меньшие значения, чем у элементов подгруппы меди, значит, металлические свойства щелочных металлов выражены в большей степени, чем меди и серебра.

б) В главных подгруппах радиусы атомов элементов одинаково возрастают с увеличением заряда ядра. Кроме того, увеличение числа электронных слоёв, промежуточных между ядром атома и внешними электронами, приводит к более сильному экранированию ядра, т.е. к уменьшению его эффективного заряда. Оба эти фактора (растущее удаление внешних электронов от ядра и уменьшение его эффективного заряда) приводит к ослаблению связи внешнего электрона с ядром и, следовательно, к уменьшению потенциала ионизации.

У элементов подгруппы меди тоже наблюдается возрастание атомного радиуса, но в месте с тем, при увеличении заряда ядра и количества электронов, происходит усиление электростатического взаимодействия между ядром и электронами, что приводит к большему укреплению связи внешнего электрона с ядром, т.е. к увеличению потенциала ионизации.

Задача 198.

Одинакова ли энергия ионизации атома цезия и атома лития, у которого валентный электрон предварительно возбужден на 6s-подуровень? Ответ обосновать.

Решение:

У атомов лития и цезия на внешнем электронном слое находится по одному s-электрону, только у атома лития s-электрон находится на втором энергетическом уровне (2s1), а у цезия – на шестом (6s1). Заряды ядер атомов лития и цезия, соответственно составляют +3 и +55. При возбуждении валентного электрона атома лития на 6s-подуровень, атом лития приобретает шесть энергетических уровней. При этом заряд ядра его атома не изменяется, а остаётся прежним +3, но объём атома существенно увеличивается. Что приводит к уменьшению связи внешнего электрона с ядром и, соответственно, к уменьшению энергии ионизации I1.

Хотя возбуждённый атом лития, как и атом цезия, содержит валентный электрон на шестом энергетическом уровне, энергии ионизации I1 их атомов будут иметь различные значения, потому что у них разные заряды и разное число электронов и, следовательно, различное электростатическое взаимодействие этих электронов с ядром атома. Очевидно, что при малом заряде ядра атома лития, энергия ионизации I1 атома возбуждённого лития будет иметь меньшее значение, чем атома цезия.

Задача 199.

Как изменяется с ростом порядкового номера значение первого потенциала ионизации у элементов второго периода? Чем объяснить, что первый потенциал ионизации атома Ве больше, чем атомов Li и В?

Решение:

В пределах периода с увеличением порядкового номера элемента (Z) имеет место тенденция к уменьшению размеров атомов. Это объясняется увеличивающимся притяжением электронов внешнего слоя к ядру по мере возрастания его заряда. Закономерно с уменьшением радиуса атомов (ra) в периоде возрастает потенциал ионизации (I1) атомов элементов второго периода. Но увеличение потенциала ионизации у элементов II-го периода происходит неравномерно. Так у атома лития потенциал ионизации I1 наименьший, потому что радиус его атома наибольший и, поэтому 2s1-электрон легко отрывается от атома, кроме того, 1s-электронное облако первого уровня экранирует ядро и снижает эффективный заряд (Zэф). При переходе к бериллию эффект экранирования остаётся прежним и значения Zэф и I1 растут. К тому же у атома бериллия полностью завершается заполнение электронами 2s-подуровня и возникает новый электронный экран, который лишь немного снижает у атома бора. Так как 2s- и 2p-подуровни имеют приблизительно одинаковые значения энергии, то появление нового p-подуровня у атома бора приводит лишь к незначительному снижению потенциала ионизации I1 и эффективного заряда ядра Zэф.Далее у атомов углерода и азота, по мере заполнения 2p-орбиталей электронами (по одному на каждой орбитали), происходит рост Zэф и I1.

У атома кислорода начинается заполнение 2p-орбиталей вторыми электронами со спином ms = -1/2. Энергия взаимного отталкивания двух электронов в небольшом объёме гантелевидного 2p-облака проявляется в уменьшении I1. Затем снова идёт рост I1 и Zэф по мере заполнения 2p-орбиталей вторыми электронами у атомов фтора и неона. После завершения 2p-подуровня (атом Ne) I1 приобретает максимальное значение у элементов II-го периода, расположенных в конце периода.

Таким образом, при завершении заполнения 2s-подуровня потенциал I1 возрастает, при начале заполнения электронами 2p-подуровня первым электроном, т.е. при появлении нового подуровня I1 уменьшается, а затем возрастает до заполнения p-орбиталей по одному электрону (у B, C, N). Затем, значение I1 снова уменьшается при начале заполнения 2p-орбиталей вторыми электронами (О) и, увеличивается до полного заполнения 2p-орбиталей (F и Ne).

Задача 200. Объяснить ход изменения энергии ионизации (эВ) в ряду Mg – Al –Si

Решение:

Магний на внешнем электронном слое содержит два 3s-электрона, алюминий – три электрона (два 3s и один 3p), кремний – четыре электрона (по два 3s и 3p). По мере последовательного отрыва электронов от атомов положительный заряд образующихся ионов возрастает. Поэтому для удаления каждого последующего электрона требуется большая затрата энергии, так что последовательные энергии ионизации атома (I1, I2, I3) возрастают, что и наблюдается у атомов Mg, Al и Si. Особенно резко возрастает энергия ионизации при отрыве электрона с главным квантовым числом меньше, чем у предыдущего электрона. Так в случае Mg (3s2) разность между I1 и I2 много меньше, чем между I2 и I3. У Al и Si этой закономерности не наблюдается, так как у Al (3s23p1) и у Si (3s3p4) все три электрона находятся на одном энергетическом уровне.

Энергия ионизации I1 у алюминия меньше, чем у магния. Объясняется это тем, что при переходе от Mg к Al начинается заполнение электронами нового 3p-подуровня, т.е. возникает новый электронный экран, который немного снижает I1 у атома Al, так как 3s- и 3p-электронные облака имеют приблизительно одинаковые размеры. Далее у атома Si происходит рост.

Энергия ионизации I2 с ростом Z атомов элементов в периоде, с уменьшением их радиусов, закономерно увеличивается, так как вторые электроны у магния и алюминия с одинаковыми квантовыми показателями (3s-электроны). У кремния I2 уменьшается, так как возникает новый электронный экран, причём это уменьшение незначительно, потому что 3s- и 3p-орбитали лишь немного разнятся по энергии между собой.

Энергия ионизации I3 у магния наибольшая, чем у алюминия и кремния. Объясняется это тем, что у атома магния третий электрон, который отрывается, имеет меньшее значение главного квантового числа (n + l = 2), чем у алюминия и кремния (n + l = 3). Наименьшее значение I3 у алюминия объясняется тем, что отрывается 3s-электрон и образуется устойчивый ион Al3+ с конфигурацией электронов атома Ne, являющейся энергетически более устойчивой системой, чем Mg3+ и Si3+. У кремния наблюдается незначительный рост I3 по отношению к атому алюминия, так как радиус атома кремния меньше, чем у алюминия.

Энергия

ионизации атома. Энергия,

необходимая для отрыва электрона

от невозбужденного атома,

называется первой энергией

(потенциалом) ионизации I:

Э

+ I = Э+ + е-

Энергия

ионизации выражается в кДж/моль или

эВ/моль. Энергии, необходимые для отрыва

второго, третьего и последующих

электронов, носят название второй (I2),

третьей (I3) и т.д. энергий ионизации. Увеличение

положительного заряда образовавшегося

иона ведет к росту энергии ионизации

( I1<I2< I3…).

Энергия

ионизации возрастает в периодах от

щелочных металлов к благородным газам

и уменьшается в группах сверху вниз.

Наименьшие энергии ионизации имеют

щелочные металлы, начинающие периоды,

а наибольшие – благородные газы,

заканчивающие периоды. Энергии ионизации

элементов, находящихся в главной

подгруппе одной и той же группы

уменьшаются с увеличением порядкового

номера элемента. Для d- и f-элементов

закономерности более сложные.

Сродство

к электрону. Энергетический

эффект присоединения электрона к

нейтральному атому называется сродством

к электрону (Е):

Э

+ е- = Э- — Е

Сродство

к электрону выражается в кДж/моль или

эВ/моль.

Для

элементов главных подгрупп сродство

к электрону возрастает в периодах слева

направо и уменьшается в группах

сверху вниз. Максимальное значение

сродства к электрону имеет фтор.

24.Строение атомных ядер. Изотопы

Атом

состоит из ядра и окружающего его

электронного «облака». Находящиеся

в электронном

облаке электроны несут отрицательный электрический

заряд. Протоны,

входящие в состав ядра,

несут положительный заряд.

В

любом атоме число протонов в ядре в

точности равно числу электронов в

электронном облаке, поэтому атом в

целом – нейтральная частица, не несущая

заряда.

Атом

может потерять один или несколько

электронов или наоборот – захватить

чужые электроны. В этом случае атом

приобретает положительный или

отрицательный заряд и называется ионом.

Практически

вся масса атома сосредоточена в его

ядре, так как масса электрона составляет

всего лишь 1/1836 часть массы протона.

Плотность вещества в ядре фантастически

велика – порядка 1013 —

1014 г/см3.

Спичечный коробок, наполненный веществом

такой плотности, весил бы 2,5 миллиарда

тонн!

Внешние

размеры атома – это размеры гораздо

менее плотного электронного облака,

которое примерно в 100000 раз больше

диаметра ядра.

Кроме

протонов, в состав ядра большинства

атомов входят нейтроны,

не несущие никакого заряда. Масса

нейтрона практически не отличается от

массы протона. Вместе протоны и нейтроны

называются нуклонами (от

латинского nucleus – ядро).

Природа

устроена так, что один и тот же элемент

может существовать в виде двух или

нескольких изотопов.

Изотопы отличаются друг от друга только

числом нейтронов в ядре (числом N).

Поскольку нейтроны практически не

влияют на химические свойства элементов,

все изотопы одного и того же элемента

химически неотличимы. На рис. 2-5б показан

изотоп углерода с массовым числом 12 (6

протонов + 6 нейтронов = 12), а на рис. 2-5в

– изотоп углерода с массовым числом

13 (6 протонов + 7 нейтронов =

13).

Изотопами

называются вещества, состоящие из

атомов с одинаковым зарядом ядра (то

есть с одинаковым числом протонов), но

с разным числом нейтронов в ядре. Изотопы

отличаются друг от друга только массовым

числом. Все элементы состоят из одного

или нескольких изотопов.

25.Радиоактивные

элементы и их распад.

Радиоактивный

элемент — химический

элемент,

все изотопы которого радиоактивны.

На практике этим термином часто называют

всякий элемент, в природной смеси

которого присутствует хотя бы один

радиоактивный изотоп, то есть если

элемент проявляет радиоактивность в

природе. Кроме того, радиоактивными

оказываются все изотопы любого из

синтезированных на сегодняшний день

искусственных элементов.Радиоактивными

элементами в строгом смысле являются

все элементы, идущие в таблице

Менделеева после свинца (включая висмут),

а также элементы технеций ипрометий.

Следующие элементы содержат в природных

смесях хотя бы один радиоактивный

изотоп: калий, кальций, ванадий, германий, селен, рубидий, цирконий,молибден, кадмий, индий, теллур, лантан, неодим, самарий, гадолиний, лютеций, гафний, вольфрам, рений, осмий, платина, висмут, торий, уран (в

список не включены дочерние элементы

из рядов

урана и тория,

такие как радий, радон и астат,

а также образующиеся в атмосфере под

действием космических

лучей,

такие как углерод-14).

Все

элементы, идущие за ураном,

называются трансурановыми

элементами.

Есть предположения, что некоторые

далёкие трансурановые элементы могут

быть не радиоактивными или,

во всяком случае, иметь достаточно

долгоживущие изотопы, чтобы присутствовать

в природе.

Многие

радиоактивные элементы имеют важное

практическое значение. Уран и плутоний используют

как делящийся материал в атомных

реакторах и

в ядерном

оружии.

Некоторые радиоактивные элементы

применяют для изготовления атомных

электрических батареек со сроком

непрерывной работы до нескольких лет.

Долгоживущие изотопы природных

радиоактивных элементов используются

в геохронологии.

Распад

ядер радиоактивных элементов или

изотопов может происходить тремя

основными путями, и соответствующие

реакции ядерного распада названы тремя

первыми буквами греческого алфавита.

При альфа-распаде выделяется

атом гелия, состоящий из двух протонов

и двух нейтронов, — его принято

называть альфа-частицей. Поскольку

альфа-распад влечет за собой понижение

числа положительно заряженных протонов

в атоме на два, ядро, испустившее

альфа-частицу, превращается в ядро

элемента, отстоящую на две позиции ниже

от нее в периодической

системе Менделеева.

При бета-распаде ядро

испускает электрон, а элемент продвигается

на одну позицию вперед по

периодической таблице (при этом, по

существу, нейтрон превращается в протон

с излучением этого самого электрона).

Наконец, гамма-распад — это распад

ядер с излучением фотонов высоких

энергий, которые принято называть

гамма-лучами. При этом ядро теряет

энергию, но химический элемент не

видоизменяется.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Энергия ионизации

Первой энергией ионизации называется количество энергии, необходимое для отрыва наименее прочно связанного с ядром электрона от изолированного невозбужденного атома данного элемента в газовой фазе. Она относится к 1 моль электронов, т. е. измеряется в кДж/моль. Первая энергия ионизации в целом возрастает по периоду от щелочных металлов (минимум) до благородных газов (максимум). Изменение не носит монотонного характера: на кривых зависимости первой энергии ионизации от атомного номера для элементов первого — четвертого периодов отчетливо видны промежуточные максимумы для элементов, имеющих законченный s-подуровень (бериллий, магний), наполовину заполненный p-подуровень (азот, фосфор, мышьяк), законченный d-подуровень (цинк).

Рис.1. Изменение первой энергии ионизации элементов с увеличением атомного номера

Последующему отрыву второго электрона соответствует вторая энергия ионизации; отрыву третьего электрона — третья энергия ионизации. Вторая энергии ионизации для атома данного элемента всегда больше первой ионизации, третья — больше второй и т. д., причем один раз увеличение происходит очень резко, т. е. скачкообразно.

Таблица 1. Значения первой — пятой энергий ионизации (кДж/моль) для элементов IА — IVА групп второго и третьего периодов

| Элемент | Eиониз 1 | Eиониз 2 | Eиониз 3 | Eиониз4 | Eиониз 5 |

| Второй период | |||||

| Литий | 520 | 7298 | 11815 | — | — |

| Бериллий | 900 | 1757 | 14849 | 21000 | — |

| Бор | 801 | 2427 | 3660 | 25026 | 32827 |

| Углерод | 1086 | 2353 | 4625 | 6223 | 37830 |

| Третий период | |||||

| Натрий | 496 | 4562 | 6912 | 9544 | 13353 |

| Магний | 738 | 1451 | 7733 | 10540 | 13630 |

| Алюминий | 578 | 1817 | 2745 | 11578 | 14831 |

| Кремний | 787 | 1577 | 3232 | 4356 | 16091 |

Анализ приведенных в табл. 1. значений показывает, что резкое возрастание энергии ионизации характерно для отрыва последующего электрона для элементов IА группы при переходе от Eиониз 1 к Eиониз 2. Становится очевидным, почему ионы Li+ и образуются легко, а образование ионов Na2+ энергетически не выгодно.

Особого внимания заслуживает ионизация атомов d-элементов четвертого периода. Атомы этих элементов в первую очередь теряют 4s-электроны, а затем уже 3d-электроны.

Список использованной литературы

- Попков В. А., Пузаков С. А. Общая химия: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медия, 2010. — 976 с.: ISBN 978-5-9704-1570-2. [с. 29-30]