Первая половина XIX в. стала временем необычайного взлета в культурном развитии России. Впоследствии этот период вошел в историю как “золотой век” отечественной культуры. Если в экономическом и социально-политическом отношениях Россия ощутимо отставала от передовых европейских государств, то в культурных достижениях она не только шла вровень с ними, но часто и опережала их. В это время были созданы выдающиеся памятники литературы и искусства, которые на века вошли в сокровищницу мировой культуры. Значительных успехов достигла русская наука. Достижения русской культуры определялись многими факторами: петровскими преобразованиями, екатерининской эпохой просвещенного абсолютизма, установлением более тесных контактов с Западной Европой. Большую роль играл и тот факт, что в экономической и социально-политической структуре России медленно, но неуклонно складывались капиталистические отношения. Появились фабрики и заводы. Росли города, ставшие основными культурными центрами. Увеличилась численность городского населения. Новые социальные слои втягивались в общественные процессы, усилилась потребность в грамотных и образованных людях. В указанный период культура развивалась на фоне все возрастающего национального самосознания русского народа и, в связи с этим, имела ярко выраженный национальный характер. Особую роль сыграла победа русского народа в Отечественной войне 1812 г., которая оказала существенное влияние на литературу, театр, музыку, изобразительное искусство.

Одним из показателей культурного состояния народа, страны является образованность общества. В конце XVIII — первой половине XIX в. сложилась замкнутая сословная система просвещения и образования. Школьное обучение не было предусмотрено для крепостных крестьян. Лишь единицы имели возможность получить начатки грамотности у приходского дьячка. Для государственных крестьян были созданы приходские школыс программой обучения, рассчитанной на один год. Для городского населения недворянского происхождения создавались уездные училища, для детей дворян — гимназии, окончание которых давало возможность получения высшего образования. Для дворян открывались и специальные средние учебные заведения — военизированные кадетские училища и др. Образцовым учебным заведением стал знаменитый Царскосельский лицей, программа которого почти соответствовала университетской. В лицее учились многие выдающиеся общественно-политические деятели и представители русской культуры. Развивалось университетское и высшее специальное образование. Университеты играли основную роль в формировании национального самосознания и пропаганде современных научных достижений. Высшие специальные учебные заведения готовили квалифицированные кадры для дальнейшей модернизации России.

В отличие от XVIII в., для которого был характерен энциклопедизм ученых, в первой половине XIX в. началась дифференциация науки, выделение самостоятельных научных дисциплин (естественных и гуманитарных). Наряду с углублением теоретических познаний, все большее значение приобретали научные открытия, имевшие прикладное значение и внедрявшиеся, хотя и медленно, в практическую жизнь. Становление России как великой евроазиатской державы, ее геополитические интересы требовали активного исследования не только прилегающих к ней территорий, но и отдаленных районов земного шара. Первая русская кругосветная экспедиция была предпринята в 1803-1806 гг. под командованием И.Ф.Крузенштерна. Экспедиция прошла от Кронштадта до Камчатки и Аляски. Изучались острова Тихого океана, побережье Китая, остров Сахалин и полуостров Камчатка. В 1811 г. русские моряки предприняли попытку второго кругосветного путешествия, обследовали Курильские острова, но были захвачены японцами. Трехлетнее пребывание в плену В.М.Головнин использовал для сбора ценнейших данных о малоизвестной для европейцев Японии. В 1819 г. была осуществлена русская экспедиция в Антарктиду. Продолжалось изучение Камчатки, острова Сахалин, а также западного побережья Северной Америки и Аляски. После всех этих экспедиций на карте мира многие географические объекты были названы русскими именами.

В особую отрасль выделились и успешно развивались гуманитарные науки. В начале XIX в. и особенно после Отечественной войны 1812 г. усилилось стремление познать русскую историю как важный элемент общенациональной культуры. Было создано Общество истории и древностей Российских при Московском университете. Начались интенсивные поиски памятников древнерусской письменности. В 1800 г. было опубликовано найденное в конце XVIII в. “Слово о полку Игореве” — выдающийся памятник древнерусской литературы. В 1818 г. были изданы первые 8 томов “Истории государства Российского” Н.М.Карамзина. Этот труд вызвал широкий резонанс общественности и неоднозначные оценки его консервативно-монархической концепции. Большую известность получили работы других историков. В конце 40-х годов начал свою исследовательскую деятельность корифей русской исторической науки С.М.Соловьев, написавший 29-томную “Историю России” с древнейших времен и много других сочинений по разным проблемам отечественной истории.

Важной задачей становления национальной культуры была разработка правил и норм русского литературного и разговорного языка. Большое значение для решения этой проблемы имели создание словесного факультета в Московском университете и деятельность Общества любителей российской словесности. Особое значение для просвещения народа играло широкое развитие книгопечатания. Если в начале XIX в. существовало лишь 13 государственных типографий, то в 30-40-е годы распространилось частное книгоиздательство. В эти годы заметно оживилось газетное и журнальное дело. Первым русским общественно-политическим журналом был “Вестник Европы”, основанный Н.М.Карамзиным. В 1814. г. в Петербурге была открыта первая публичная библиотека в России, ставшая национальным книгохранилищем. В дальнейшем публичные библиотеки открывались во многих провинциальных городах. В первой половине XIX в. начали открываться общедоступные музеи, ставшие местом хранения вещественных памятников, представлявших историческую, культурную и художественную ценность. В 1831 г. был основан Румянцевский музей в Петербурге, содержавший огромное количество книг, рукописей, монет, этнографических коллекций. В 1861 г. собрание было перевезено в Москву и стало основой Румянцевской библиотеки (НИИ – Российская Государственная библиотека). В 1852 г. богатейшая коллекция произведений искусства в Эрмитаже была открыта для публичного доступа.

Особого расцвета в первой половине XIX в. достигла литература. Именно она определила это время как “золотой век” русской культуры. В это время в русской литературе утверждались многие основополагающие принципы, определившие ее дальнейшее развитие: народность, высокие гуманистические идеалы, гражданственность и чувство национального самосознания, патриотизм, поиски социальной справедливости. Русская литература была важным средством развития общественной мысли. Именно в этот период творили выдающиеся представители русской литературы: Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров. В русском изобразительном искусстве, так же как и в литературе, утверждались романтизм и реализм.

Для архитектуры первой половины XIX в. характерно создание крупных и завершенных ансамблей. Это особенно проявилось в Петербурге, где сложились целые проспекты и кварталы, поражающие своим единством и гармоничностью. Сгоревшая в 1812 г. Москва тоже отстраивалась по традициям классицизма, но с меньшим размахом, чем столица России Петербург.

Русская музыкапервой половины XIX в. получила самобытное развитие. Композиторы не стремились к заимствованиям у немецкой, итальянской и французской школ, искали собственные пути музыкального самовыражения. Многовековое музыкальное народное творчество дало мощный толчок для развития национальной музыкальной школы.

Итак, наиболее впечатляющих успехов Россия в первой половине XIX в. добилась в области культуры. В мировой фонд навечно вошли произведения многих русских писателей и поэтов, художников, скульпторов, архитекторов и композиторов. Завершился процесс складывания русского литературного языка и в целом — формирования национальной культуры. Традиции, заложенные в первой половине XIX в., развивались и приумножались в последующее время.

Обучайтесь и развивайтесь всесторонне вместе с нами, делитесь знаниями и накопленным опытом, расширяйте границы знаний и ваших умений.

поделиться знаниями или

запомнить страничку

- Все категории

- экономические

43,395 - гуманитарные

33,632 - юридические

17,905 - школьный раздел

607,953 - разное

16,854

Популярное на сайте:

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

Одним

из важнейших явлений в истории русской

культуры этого времени стало преобразование

системы народного просвещения в 1803 г.

Нижней ступенью в ней стали 2-классные

приходские училища для крестьянских

детей; следующей – 4-классные уездные

училища для детей мещан; в губернских

городах учреждались гимназии для

дворянских отпрысков, откуда открывался

путь в университет. Система, таким

образом, носила сословный характер, но

в принципе была открыта, незамкнута:

существовала возможность перехода с

одной ступени на другую. При Николае I

положение изменилось: переход с одной

ступени на другую стал практически

невозможен. В 1835 г. был издан и новый

университетский устав, который свел на

нет их автономию.

Значительные

успехи были достигнуты в науке. Мировое

признание в области математики получили

труды Н.И. Лобачевского (создал неевклидову

геометрию) и П.Л. Чебышева (доказал закон

больших чисел). Выдающиеся открытия

были сделаны в области органической

химии Н.Н. Зининым и А.М. Бутлеровым.

Успехи в изучении электричества и

магнетизма связаны с именами В.В. Петрова

(изучение свойств электрической дуги),

Э.X. Ленца и Б.С. Якоби (метод гальванопластики).

В медицине большое значение имели труды

Н.И. Пирогова, впервые применившего

гипсовую повязку и эфирный наркоз. С

именем В.Я. Струве связано начало работы

Пулковской обсерватории и крупные

открытия в астрономии. П.П. Аносов

разгадал секрет дамасской стали.

Важнейшей

вехой на пути развития отечественной

исторической науки стала 12-томная

«История

государства Российского»

Н.М. Карамзина. Оформление дворянского

направления в историографии связано с

именами историков Н.Г. Устрялова и М.Н.

Погодина. В этот период получают широкую

известность труды по всеобщей истории

профессора МГУ Т.Н. Грановского.

В

первой половине XIX в. предпринимаются

многочисленные кругосветные путешествия.

Первое в истории России кругосветное

путешествие было совершено под

командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф.

Лисянского в 1803 — 1806 гг. Были открыты

новые острова в Тихом и Ледовитом

океанах, получены и зафиксированы ценные

этнографические сведения о жизни

коренного населения Сахалина и Камчатки.

В 1821 г., также во время кругосветного

путешествия, совершенного под командованием

Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.И. Лазарева, была

открыта шестая часть света – Антарктида.

Экспедиции Ф.П. Врангеля, Ф.Ф. Матюшина

составили описание северо-восточных

берегов Азии, П.К. Пахтусова, Ф.П. Литке

– островов Северного Ледовитого океана.

В

первой половине XIX в. в русской литературе

появляются новые черты, наиболее ярко

проявившиеся в романтизме (В.А. Жуковский

и К.Н. Батюшков), который в начале века

постепенно вытеснял унаследованные от

XVIII в. классицизм и сентиментализм.

С

именами А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,

Н.А. Некрасова, Н.В. Гоголя связана победа

нового и самого значительного в русской

литературе XIX в. направления – реализма.

В

изобразительном искусстве также

упрочивается романтическое восприятие

мира, великолепные образцы которого

даны в работах О.А. Кипренского (портреты

Пушкина и Жуковского) и К.П. Брюллова

(«Последний

день Помпеи»,

«Всадница»,

«Автопортрет»).

В

1830 — 1840-х гг. в живописи также происходит

постепенное становление реализма.

Первые шаги в этом направлении были

сделаны В.А. Тропининым («Кружевница»,

портрет Пушкина) и А.Г. Венециановым

(«На

гумне»,

«На

пашне»).

Вершиной же реализма в живописи 1840-х

гг. стали жанровые картины П.А. Федотова

(«Сватовство

майора», «Завтрак аристократа», «Анкор,

еще анкор»).

Особняком стоит трагическая фигура

А.А. Иванова – глубоко верующего

художника, всю жизнь посвятившего

воплощению своих мыслей и чувств в яркой

картине «Явление

Христа народу».

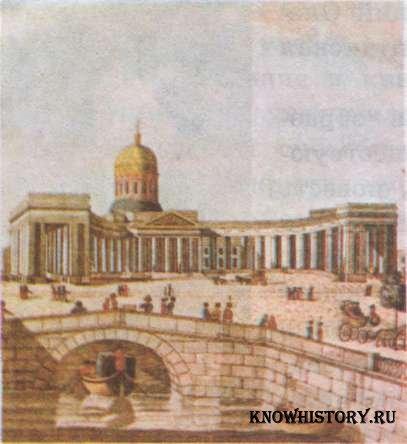

В

архитектуре позиции позднего классицизма

(ампира)

для которого характерны торжественная

монументальность, строгость и простота,

оказались очень прочными. Лучшие его

творения первой половины XIX в.: здание

Адмиралтейства

(А.Д. Захаров), Исаакиевский

собор

(О. Монферран), Казанский

собор,

Горный

институт

(А.Н. Воронихин), и ансамбль

Главного штаба, Сената и Синода

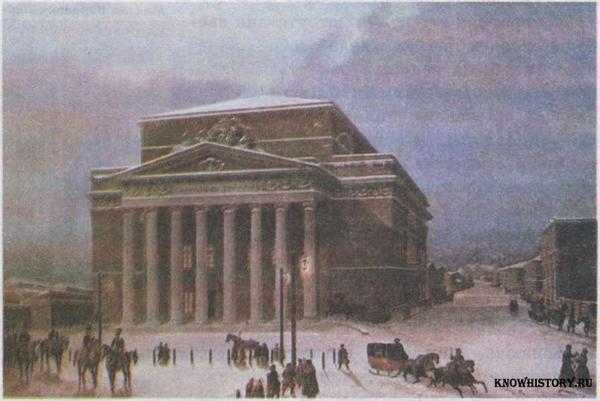

(К.И. Росси) в Петербурге, Большой

театр

(А.А. Михайлов — О. Бове) и отстроенное

после пожара здание Московского

университета (Д. Жилярди).

С

конца 1830-х гг. под влиянием теории

официальной народности возникает

эклектичный русско-византийский

стиль (Большой

Кремлевский дворец, Оружейная палата,

храм Христа Спасителя, Московский вокзал

в Петербурге и Петербургский в Москве

– все К.А. Тон).

Первая

половина XIX в. характеризуется развитием

искусства скульптуры, и в первую очередь

монументальной. Главной темой остаются

героические страницы отечественной

истории: памятники Минину и Пожарскому

в Москве (И.П. Мартос), Кутузову и Барклаю

де Толли в Петербурге у Казанского

собора (Б.И. Орловский). Всемирную

известность принесла П. К. Клодту

скульптурная группа «Укрощение

коня»

на Аничковом мосту в Петербурге.

Начало

XIX в. отмечено достаточно интенсивным

ростом количества театров и театральных

трупп. В 1824 г. в Москве образовались

Большой и Малый театры. В 1832 г. в Петербурге

начинает свою деятельность Александрийский

театр. Основоположником реализма в

актерском искусстве по праву считается

М.С. Щепкин. Выдающиеся актеры-трагики

П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, М.С. Щепкин

создали запоминающиеся образы в пьесах

Шекспира, Шиллера, Гоголя, Островского,

Тургенева.

С

именем М. И. Глинки связано становление

и развитие русской классической музыки

и национальной музыкальной школы.

Композитор стал автором первых русских

опер «Жизнь

за царя»

(другое название «Иван Сусанин») и

«Руслан

и Людмила»,

симфонических произведений, многих

романсов. Традиции и музыкальную эстетику

Глинки продолжал и развивал Д.С.

Даргомыжский (опера «Русалка»).

Народные мотивы пронизывают также песни

и романсы А. Н. Верстовского, А.А. Алябьева,

А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова, пользовавшиеся

широкой популярностью в самых различных

слоях общества.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Культура  Русская культура в первой половине XIX века.

Русская культура в первой половине XIX века.

просмотров — 63

Развитие культуры неразрывно связано с жизнью страны. В первой половине, как, впрочем, и всего XIX века, развитие отечественной культуры многом было обусловлено, с одной стороны, борьбой между старыми порядками и тем новым, что естественно вырастало из потребностей страны, а с другой — западным влиянием на русскую жизнь. Следует также отметить, что большое влияние на рост национального самосознания, русскую культуру оказала Отечественная война 1812 ᴦ.

Просвещение и наука.В области развития просвещения важнейшим событием было учреждение министерства просвещения (1802 ᴦ.). Факт его появления свидетельствовал о внимании власти к вопросам образования. В 1804 ᴦ. проводится реформа среднего и высшего образования. Основной формой среднего образования становится гимназия. Наряду с Московским в первой четверти XIX века основываются университеты в Петербурге, Казани, Вильне, Дерпте. По уровню преподавания и образовательным программ им мало уступали лицеи (Царскосельский, Ришельевский, Демидовский, Нежинский). Создаются учебные округа, в которых университеты были поставлены во главе всех средних и низших учебных заведений. В области научных знаний, наряду с накоплением фактов, интенсивно начинают развиваться естественные науки. Н.И.Лобачевский создал новую систему так называемой неевклидовой геометрии. В физике открытия В.В.Петрова, Э.Х.Ленца, Б.С.Якоби значительно продвинули знания в области тепловой и электрической энергии, создав условия для их практического применения. Открытие в 1839 ᴦ. Пулковской обсерватории стало значительной вехой не только для русской, но и мировой астрономии. В начале века в первые в русской истории состоялось кругосветное плавание под руководством И.Ф.Крузенштена и Ю.Ф.Лисянского. Русские мореплаватели Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев в 1821 ᴦ. открыли шестую часть света — Антрактиду. Русская историческая наука в первой половине XIX века в значительной степени развивалась под впечатлением «История государства Российского» Н.М.Карамзина. В целом первая половина XIX века отмечена прогрессом в области просвещения. Хотя политика и Александра и Николая по отношению образования носила двойственный характер. Было понимание крайне важности народного образования и одновременно опасение, что образование широких масс приведет к распространению нежелательных для правительства идей. Отсюда стремление власти ограничить свободу преподавания, гонения на самостоятельных учителей и профессоров. Аналогичные меры принимались и в отношении печати. Вводится цензура. Особенно ужесточается контроль над образованием и печатью после подавления восстания декабристов. Николай 1 чутко уловил опасность распространения свободолюбивых идей именно со стороны образования, печати и литературы.

Литература первой половины XIX века.На рубеже XVIII-XIX веков в литературе классицизм сменяется сентиментализмом. Главою сентиментального направления стал Н.М.Карамзин. При этом и сентиментальная литература, воздействуя на чувства читателей, мало затрагивала реальную жизнь. Разлад между идеалом и действительностью привел вскоре на смену сентиментализму романтизм В.А.Жуковского, юного Пушкина. В произведениях романтизма изображались сильные страсти, герои действовали в необычной обстановке; шло переосмысление народной фантазии, проявлялся интерес к национальному прошлому. Наиболее ярко представление о литературе русского романтизма дают стихотворения М.Ю.Лермонтова.

«Золотой век» в русской литературе начинается с А.С.Пушкина. Он является основоположником русской классической литературы. Творчество Пушкина В.Г.Белинский определил как поэзию жизни, поэзию действительности. Вслед за Пушкиным традиции русской литературы в первой половине XIX века развивали М.Ю.Лермонтов и Н.В.Гоголь. В творчестве Гоголя критический реализм достиг особой остроты.

Последние годы дореформенной эпохи (1845-1855гᴦ.) были, пожалуй, самими тяжелыми для русской литературы XIX века. После революционных событий в Европе цензура обрушилась не только на передовой «Современник», произведения Пушкина, Гоголя, славянофилов, но даже на М.П.Погодина, Ф.В.Булгарина, любимца царской семьи В.А.Жуковского. Чуть позже власти признали деятельность цензуры в 1845-1855гᴦ., как цензурный террор. Но именно в эти годы начинали свою творческую деятельность цвет русской литературы второй половины XIX века: А.К.Толстой, И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой.

Живопись.В академической живописи второй половины XVIII века считалось недостойным искусства писать то, что видишь вокруᴦ. А.Г.Венецианов одним из первых русских XVдожников пытался в начале XIX века отобразить жизнь такой, какой она есть. Его картины «Гумно», «На пашне», «На жатве» являлись робкой попыткой отобразить живые сцены сельского быта.

В первой половине XIX века господствующее положение по прежнему занимала академическая живопись. Явлением не только в живописи, но и общественным событием стала картина К.П.Брюлова «Последний день Помпеи» (1836ᴦ.). Впервые картина русского XVдожника получила европейскую известность. «И стал последний день Помпеи для русской кисти первый день» (Баратынский). При этом Брюллов работал в отживающих классических формах и его живопись утратила привлекательность для современников.

Покончить со старым направлением, ᴛ.ᴇ. академическим классицизмом, внести в живопись жизнь и правду, по замыслу А.Иванова, должна была его грандиозная картина «Явление Христа народу». Но когда он ее закончил (а писал он ее почти всю жизнь), то все переменилось: время, люди и сам XVдожник, который понял, что русскому обществу нужно что-то другое. Предвестником этого «другого», критического направления в русской живописи, стал П.А.Федотов. Его «Свежий кавалер», «Сватовство майора» отражали неприкрытую действительность николаевской России.

Архитектура.В начале XIX века в архитектуре стал доминировать стиль ампир (имперский стиль). Он достиг высокого уровня в синтезе архитектуры с монументальной скульптурой. Ампир позволил отразить во многих постройках того времени пафос победы, одержанной в войне 1812 года.

Крупнейшим архитектором этого времени был К.И.Росси Своими монументальными строениями он придал центру Петербурга окончательный вид. Основной чертой творчества Росси была система архитектурных ансамблей. Такой характер имеют четыре главные работы архитектора: Михайловский дворец с прилегающей площадью, здание Главного штаба с монументальной аркой, Александринский театр с прилегающей площадью и улицей, ныне носящей имя Росси и два соединенных аркой здания — Сената и Синода. Таким же монументальным сооружением является Исаакиевский собор О.Р.Монферана — последняя грандиозная постройка в стиле классицизма.

С конца 20-х гᴦ. в развитии классицизма наступает кризис. Общественно-экономическое развитие требует новых форм, новых подходов в архитектуре. XVдожественные идеалы классицизма стали подвергаться резкой критике. На смену классицизма в 30-40-е гᴦ. приходит неоготика, восточный стиль. В храмовом зодчестве большое распространение получил русско-византийский стиль. Ведущим архитектором этого направления был К.А.Тон, пользовавшийся расположением царя. Николай 1 увидел в формах русско-византийского стиля прямое соответствие теории официальной народности. Самая известная постройка Тона в русско-византийском стиле — храм Христа Спасителя в Москве. В целом это время можно охарактеризовать как переход от классицизма к эклектике (эклектика в архитектуре — сочетание разнообразных стилевых элементов). Типичным зданием перехода от классицизма к эклектике является Мариининский дворец архитектора А.И.Штакеншнейдера.

Музыка и театр.А.С.Пушкина принято считать основателем русской национальной литературы. В отношении национальной музыки то же самое можно сказать о М.И.Глинке. Его оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» положили начало русской классической музыке.

В русском театре в первые десятилетия XIX века на смену классицизма приходит влияние романтизма. Утверждению этого влияния на сцене способствовал П.С.Мочалов. Его исполнение роли Гамлета стало крупным событием в жизни русского театра. Основоположником реализма на русской сцене был другой замечательный актер — М.С.Щепкин. Его творчество стало основой русской школы драматического искусства.

Читайте также

Новые материалы. Железобетон.

Железобетон появился в 1868 г., когда садовник Монье применял железную сетку в качестве каркаса для бетонных цветочных горшков. Железобетон не находил широкого применения до 1990-х гг., когда его одновременно стали использовать в Америке Эргст… [читать подробенее]

Развитие архитектуры первой половины XIX в. характеризовалось постепенным отходом от классицизма в сторону ретроспективизма и эклектизма. С начала XIXв. значительно более активно, чем раньше использовались металлы – чугун, кованое железо. Во второй половине XIX в. стала… [читать подробенее]

С конца войны за независимость в 1783 г. до начала Гражданской войны в 1861 г. территория США увеличилась в несколько раз.

В ходе «индейских войн» происходил захват земель коренного населения — индейцев. В 1803 г. Т. Джефферсон за 15 млн. долларов купил у Наполеона Луизиану -… [читать подробенее]

ЗАПАДНО – ЕВРОПЕЙСКОЕ И АМЕРИКАНСКОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО II ПОЛОВИНЫ XIX В. – НАЧАЛА XX ВЕКА.

ЛЕКЦИЯ 13

Рост промышленных центров

Великобритании: Лондон, Глазго, Шеффилд, Бирмингем

Франция: Париж, Лион, Лилль

Германия: Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн

Выросла… [читать подробенее]

На початок XVIII ст. мандрівники та вчені-натура-лісти накопичили великий фактичний матеріал про фізичні риси населення найвіддаленіших куточків земної кулі. Цей доробок вимагав осмислення та систематизації.

Одним із перших свою класифікацію запропонував К. Лінней,… [читать подробенее]

Значение теории Ч. Дарвина

Эволюционная теория Ч. Дарвина относится к величайшим естественно-научным открытиям XIX века. Идеи Ч. Дарвина оказали влияние на развитие эволюционной палеонтологии, эволюционной эмбриологии и сравнительной анатомии. Исследования в этих… [читать подробенее]

Основные этапы Великой Французской революции:

1. 14 июля 1789 г. — август 1792 г. — приход к власти крупной буржуазии (фельянов) и установление конституционной монархии.

2. Август 1792 г. — июнь 1793 г. — приход к власти жирондистов, т. е. представителей средней торгово-промышленной… [читать подробенее]

«Восточный вопрос»; основные задачи: укрепить влияние России в Ближневосточном регионе; добиться максимально выгодного для России режима в черноморских проливах; расширить черноморскую торговлю; максимально обезопасить южные границы империи; оказать поддержку… [читать подробенее]

После гибели Павла на престол взошёл его старший сынАлександр.Воспитанный в либеральном духе, он многим прогрессивным и либерально настроенным людям внушил надежды на серьёзные изменения во внутренней политике страны в сторону её либерализации. Наиболее одиозные и… [читать подробенее]

1. Социально–экономическое развитие Российской империи в XIX в.

2. Внутренняя и внешняя политика России в правление Александра I

3. Внутренняя и внешняя политика России в правлении Николая I

4. «Великие реформы» Александра II и контрреформы Александра III. Внешняя политика… [читать подробенее]

Характерными чертами культуры первой половины XIX в. были: ее демократизация; увеличение числа деятелей культуры из непривилегированных сословий; тесное взаимодействие русской культуры с мировой, в первую очередь с европейской; начало мирового признания лучших достижений русской культуры.

Просвещение

В начале века, с образованием Министерства народного просвещения, в России впервые создается единая государственная система народного образования. Вся страна была разделена на 6 учебных округов, в каждом из которых предполагалось иметь университет. Было создано четыре типа учебных заведений. Начальное образование дети получали в одноклассных школах, которые создавались при церковных приходах (отсюда и их название — приходские), а также в двухгодичных уездных училищах (они создавались в уездных городах).

В приходских школах чтению, письму, арифметике и Закону Божию учились, как правило, дети крестьян; в уездных училищах начальное образование получали преимущественно дети купцов, мещан, мелких чиновников. Дворянские дети первоначальное образование обычно получали дома под руководством иностранцев — французов или немцев.

В губернских городах создавались средние учебные заведения — гимназии с четырехлетним сроком обучения — для детей дворян и чиновников. Окончание гимназии давало право поступления в высшие учебные заведения — университеты.

Кроме действовавшего с 1755 г. Московского, в первой четверти XIX в. были открыты Дерптский, Виленский, Казанский, Харьковский и Петербургский университеты. По уровню даваемых Знаний близко к университетам стояли лицеи — Царскосельский под Петербургом и Демидовский в Ярославле.

Это были привилегированные учебные заведения, предназначенные исключительно для детей дворян, готовившие молодых людей к государственной службе.

Однако во второй четверти XIX в. по новому уставу учебных заведений каждый тип школы становился сословно обособленным. Так, приходские одноклассные школы предназначались для детей «самых низших состояний», трехклассные уездные училища — для детей «купцов, ремесленников и других городских обывателей». Для детей дворян, чиновников, крупных купцов были предназначены семилетние гимназии, окончание которых давало право поступления в университеты и другие высшие учебные заведения.

Книгопечатание и книготорговля

Во второй четверти XIX в. в стране увеличилось число образованных людей. Этому во многом способствовал рост печати, расширение книготорговли, открытие публичных библиотек. Несмотря на ограничительные меры и строгость цензуры, росло число издаваемых книг, открывались новые газеты и журналы. В конце 50-х гг. в России ежегодно издавалось около 2 тысяч книг. Число же периодических изданий за полвека увеличилось более чем в 3,5 раза.

Литература

Большое значение в развитии русской национальной культуры и духовной жизни, в развитии общественной мысли и осознании окружающей действительности имела литература. На рубеже XVIII—XIX вв. классицизм уступил место сентиментализму. В конце своего творческого пути к этому направлению пришел Г. Державин. Основоположником сентиментализма в русской литературе был Н. Карамзин («Бедная Лиза»). Однако сентиментализм просуществовал недолго. Война 1812 г. вызвала к жизни новое направление — романтизм. Наиболее видным представителем раннего романтизма был В. Жуковский (баллады «Людмила», «Светлана»). Отдал дань романтизму и А. Пушкин (поэма «Цыганы»). Но и романтизм как ведущее литературное направление был не долог. На смену ему пришел реализм, представителями которого были А. Грибоедов (комедия «Горе от ума») и И. Крылов. Утверждение этого направления в 30-е годы связано с именами А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя. Основоположником реализма, который прочно утвердился в русской литературе, по праву считается А. Пушкин («Вольность», «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Капитанская дочка» и др.).

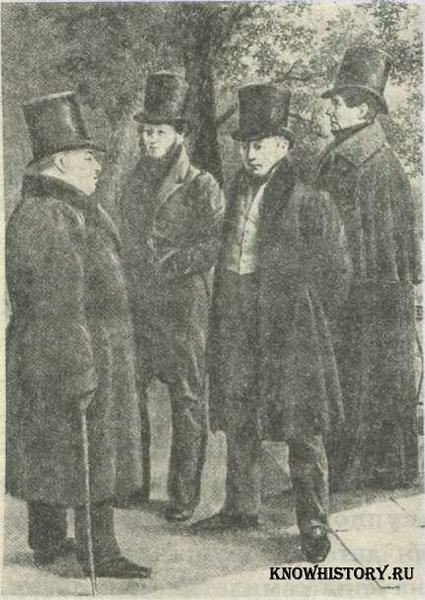

И. А. Крылов, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич. Худ. Г. Чернецов

Пушкин создал классические образцы литературы всех жанров, существующих и поныне: рассказ и поэму, повесть и трагедию, лирику и роман, сказку и публицистику, рецензию и эпиграмму, очерк и путевые записки. «Он у нас — начало всех начал»,—верно сказал о нем Горький. Пушкин был вольнолюбец. Он часто повторял слова М. Ломоносова: «Не только царю, но и самому Господу Богу холопом быть не хочу!»

Эпоха правления Николая I, несмотря на политическую реакцию, не была временем духовной спячки. Она стала поистине «золотым веком» русской художественной литературы. Во второй четверти XIX в. писали Пушкин, Лермонтов и Гоголь. В это время начинают свое творчество И. Тургенев, Ф. Достоевский и Л. Толстой.

Литература в условиях отсутствия свободы слова и печати имела особое значение. Она была ведущей областью духовной жизни в России. «Литература у народа, не имеющего политической свободы,— писал А. Герцен,— единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести». Именно в XIX в. появляется такая профессия, как писатель.

Утверждение гуманизма, гражданственности и народности в качестве традиционных черт русской литературы неразрывно связано с творчеством Пушкина, Лермонтова, Гоголя. К реалистическому направлению принадлежали вступившие в литературу в 40—50-е гг. Н. Некрасов, Ф. Достоевский, И. Тургенев, Л. Толстой.

Изобразительное искусство

В изобразительном искусстве в первой половине XIX в. также происходит последовательная смена трех основных направлений: классицизм постепенно сменяется романтизмом, а затем уступает место реализму. Крупнейшими представителями классицизма были архитекторы А. Воронихин (Казанский собор в Петербурге), А. Захаров (Адмиралтейство), К. Росси (ансамбль Дворцовой площади и др.), О. Бове (ансамбль Театральной площади и Манеж в Москве), скульптор И. Мартос (памятник Минину и Пожарскому в Москве). Все эти памятники русского классицизма по праву входят в число мировых шедевров.

Казанский собор в Петербурге. Архитектор А. Н. Воронихин

Большой театр. Литография с оригинала И. Вивьена

Карл Павлович Брюллов

Хотя в первой половине XIX в. официальным стилем живописи продолжал оставаться классицизм, выражавшийся в преобладании религиозной и мифологической тематики, в портретах О. Кипренского и В. Тропинина, в живописи К. Брюллова, А. Иванова преобладает романтическая теплота и мягкость. Подлинным шедевром русской романтической живописи стало полотно Брюллова «Последний день Помпеи». Кисти О. Кипренского принадлежит лучший прижизненный портрет А. Пушкина. Написанный с натуры в 1827 г. по заказу А. Дельвига, лицейского товарища Пушкина, портрет этот не только исторически конкретен, но в нем чувствуется стремление художника дать собирательный образ идеальной творческой личности. Не случайно сам Пушкин, увидев этот портрет законченным, заметил:

Себя как в зеркале я вижу,

Но это зеркало мне льстит.

Александр Сергеевич Пушкин. Худ. О. Кипренский

Бытовые сельские идиллические картины А. Венецианова («На пашне», «Утро помещицы») стали шагом к развитию реалистической живописи, которую представлял П. Федотов («Свежий кавалер», «Сватовство майора»).

Музыка

В начале XIX в. замечается оживление русской музыкальной жизни. В 1802 г. открывается первое «Филармоническое общество». Многие вельможи и богатые помещики заводят оркестры из крепостных. Открываются музыкальные магазины. Композиторы все чаще стали обращаться к героико-историческим сюжетам и народным мелодиям. Получает развитие и русская опера (композиторы Кавос, Верстовский). Однако реализм и народность в русской опере связаны с именем М. Глинки (оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»), который по праву считается не только создателем национального направления русской музыки, но и основоположником национальной русской оперы. Последователем Глинки был другой выдающийся русский композитор А. Даргомыжский (опера «Русалка» и др.).

Михаил Иванович Глинка, композитор, основоположник русской классической музыки

В первой половине XIX в. русская культура развивается в постоянном взаимодействии с культурой Западной Европы. Более того, она начала оказывать влияние на культуру других народов.

К середине XIX в. завершается в основных чертах процесс формирования национальной культуры (русский литературный язык, музыка, театр, живопись и др.). Главным направлением в художественной культуре утверждается реализм, с присущим ему демократизмом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

В 1836 г. Н. Гоголь опубликовал комедию «Ревизор» — нечто вроде, по определению Герцена, «полного курса патологической анатомии русского чиновника». В иронической, даже забавной форме Гоголь вскрыл порочность николаевской бюрократии. Сам Николай I после премьеры «Ревизора» признал: «Всем досталось, а мне — более всех».

Использованная литература:

В. С. Кошелев, И.В.Оржеховский, В.И.Синица / Всемирная история Нового времени XIX — нач. XX в., 1998.

Пройти тестирование по этим заданиям

Вернуться к каталогу заданий

Версия для печати и копирования в MS Word

1

Задания Д12 № 52

Что было одной из характерных черт развития культуры в России в начале XIX в.?

1) творчество художников-передвижников

2) творчество композиторов — участников «Могучей кучки»

3) создание парсун

4) появление нового художественного направления (стиля) — ампир

2

Задания Д12 № 190

Кто из указанных лиц был историком?

1) И. М. Сеченов

2) Н. М. Карамзин

3) Н. И. Лобачевский

4) И. И. Мечников

3

Задания Д12 № 307

Что было одной из характерных черт развития культуры России в начале XIX в.?

1) творчество художников-передвижников

2) творчество композиторов — участников «Могучей кучки»

3) создание парсун

4) появление нового художественного направления (стиля) — ампир

4

Задания Д12 № 385

Кто из указанных лиц был историком?

1) И. М. Сеченов

2) Н. М. Карамзин

3) Н. И. Лобачевский

4) И. И. Мечников

5

Задания Д12 № 541

Какой термин относится к развитию российской культуры первой половины XIX в.?

1) футуризм

2) сюрреализм

3) романтизм

4) модернизм

Пройти тестирование по этим заданиям

Для того чтобы хорошо понимать особенности русской культуры на рубеже XIX-XX вв., нужно иметь представление о характере отечественного права, экономики и политики этого периода. Это имеет ключевое значение. Роль русской культуры невозможно переоценить. Благодаря петровским реформам в империи утвердилась абсолютная монархия, а также законодательное оформление бюрократии. В особенности это отразилось на «золотом веке» Екатерины II.

События начала XIX столетия

Век ознаменовала министерская реформа Александра I. На практике проводилась она для того, чтобы укрепить феодально-абсолютистский порядок. В то же время необходимо учитывать влияние нового «духа времени». Прежде всего, прослеживается отражение Великой французской революции на всей русской культуре. Любовь к свободе является одним из ее архетипов. Она воспевается всей русской поэзией, начиная от Цветаевой и заканчивая Пушкиным. После того как были учреждены министерства, произошла дальнейшая бюрократизация управления. Кроме того, усовершенствовался центральный аппарат Российской империи. Учреждение Государственного совета – важнейший элемент европеизации и модернизации всей системы. Его главными функциями являются: обеспечение единообразия юридических норм и централизация законодательного дела.

Золотой период

Русская культура конца 19 — начала 20 века развивалась весьма интенсивно. Сильное воздействие на этот процесс оказали передовые западноевропейские мысли и мировой революционный прогресс. Также сказалась тесная взаимосвязь русской культуры с другими. Это был период, когда развивались французский утопический социализм и немецкая классическая философия. Данные идеи стали очень популярными на территории государства. Русская культура начала 19 века испытывала сильное влияние наследия, оставшегося от предыдущих поколений. Новые ростки творчества в литературе взошли именно благодаря ему. Это также относится к сферам культуры, живописи и поэзии. Произведения Ф. Достоевского, П. Мельникова-Печерского, Н. Лескова и Н. Гоголя пронизаны традициями древнерусской религиозной культуры. Также нельзя не отметить творчество других литературных гениев, чье отношение к православным течениям было более противоречивым. Речь идет о А. Блоке, Л. Толстом, А. Пушкине и так далее. В их творчестве прослеживается неизгладимая печать, которая свидетельствует об их православных корнях. Также нельзя забывать скептического И. Тургенева. В его произведении «Живые мощи» представлен образ народной святости. Также огромный интерес вызывает русская художественная культура того времени. Речь идет о картинах К. Петрова-Водкина, М. Врубеля, М. Нестерова. Истоки их творчества кроются в православном иконописании. Древнее церковное пение стало ярким явлением истории музыкальной культуры. Сюда также можно причислить позднейшие опыты С. Рахманинова, П. Чайковского и Д. Бортнянского.

Основные вклады

Русская культура конца 19 — начала 20 века впитывала в себя лучшие достижения других народов и стран. При этом она не теряла свою самобытность. Кроме того, оказывалось существенное влияние на развитие других культур. Что касается истории европейских народов, то она оставила немалый след. Прежде всего, речь идет о религиозной русской мысли. Она формировалась под влиянием Запада. В свою очередь, западноевропейская культура испытывала влияние богословия и философии. В особенности это прослеживается в первой половине XX века. Весомый вклад в развитие русской культуры внесли труды М. Бакунина, Н. Бердяева, П. Флоренского, С. Булгакова, В. Соловьева, а также многих других. Нельзя забывать и о «грозе двенадцатого года». Речь идет о сильном толчке к развитию русской культуры. Отечественная война неразрывно связана с ростом национального самосознания и формированием «декабризма». Также это повлияло на традиции русской культуры. В. Белинский писал о том, что тот год потряс всю страну, при этом возбудил народную гордость и сознание.

Особенности исторического процесса

Его темп был заметно ускоренным. Это обусловлено вышеописанными факторами. Полным ходом шла дифференциация разных областей культурной деятельности. В особенности это прослеживается в науке. Также усложнялся сам культурный процесс. Отмечалось большее взаимовлияние различных сфер. В частности, это относится к музыке, литературе, философии и так далее. Также нельзя не отметить того, что усилились процессы взаимодействия между составляющими элементами национальной культуры. Это официальная ее часть, которая опекалась государством, и область народных масс (то есть фольклорный пласт). Последняя является выходцем из недр восточнославянских родоплеменных союзов. Этот пласт сформировался еще в Древней Руси. Он полноценно существовал в течение всей отечественной истории. Что касается недр официально-государственной культуры, то здесь прослеживается наличие «элитарной» прослойки. Она обслуживала господствующий класс. В первую очередь это относится к царскому двору и аристократии. Данная прослойка была довольно восприимчива к иноземным новшествам. В этом случае целесообразно упоминание романтической живописи А. Иванова, К. Брюллова, В. Тропинина, О. Кипренского и остальных известных художников XIX столетия.

Влияние XVIII столетия

В первой его половине появились интеллигенты-разночинцы. К концу века выделилась особая социальная группа. Речь идет о крепостной интеллигенции. Туда входили поэты, музыканты, архитекторы и живописцы. Если в начале столетия ведущие роли принадлежали дворянской интеллигенции, то в конце – разночинцам. В состав этого слоя начали вливаться выходцы из крестьян. В особенности это ощущалось после отмены крепостного права. К разночинцам можно было отнести образованных представителей демократической и либеральной буржуазий. Нельзя было сказать, что они принадлежали к дворянству. Скорее, их можно отнести к крестьянству, купечеству, мещанству и чиновничеству. Этим и подтверждаются такие важные особенности русской культуры, как начало ее демократизационных процессов. Их суть заключается в том, что образованными деятелями становились не только члены привилегированных сословий. Тем не менее, ведущее место по-прежнему принадлежало им. Увеличивалось число ученых, композиторов, художников, поэтов, писателей из непривилегированных слоев. В частности, это относится к крепостному крестьянству, причем преимущественно из круга разночинцев.

Плоды XIX столетия

Искусство русской культуры продолжает активно развиваться. Литература становится ведущей ее областью. Прежде всего, здесь прослеживается влияние прогрессивно-освободительной идеологии. В сущности, многие произведения того периода наполнены революционными, боевыми призывами, а также политическими памфлетами. В этом заключено важнейшее значение русской культуры. Она очень вдохновляла передовую молодежь. Чувствовалось царствование духа борьбы и оппозиционности. Он пронизывал произведения прогрессивных писателей. Таким образом, литература стала одной из активнейших сил общества. Можно взять, к примеру, богатейшую мировую классику и произвести сравнение русской культуры. Даже на ее фоне литература прошлого века выступает исключительным явлением. Толстовскую прозу и пушкинскую поэзию можно назвать настоящим чудом. Ясная Поляна стала интеллектуальной столицей неслучайно.

Вклад А. Пушкина

Трудно сказать, какой была бы культура России без него. А. Пушкин – основатель отечественного реализма. Достаточно вспомнить «Евгения Онегина». Данный роман в стихах был назван знаменитым критиком энциклопедией русской жизни. Это наивысшее выражение реализма в произведениях гения. Также к выдающимся образцам данного направления литературы можно отнести повести «Дубровский», «Капитанская дочка», драму «Борис Годунов». Что касается мирового значения Пушкина, то оно неразрывно связывается с пониманием универсального значения традиции, которая была создана им самим. Он проложил литературную дорогу для А. Чехова, Л. Толстого, Ф. Достоевского, И. Тургенева, Н. Гоголя, М. Лермонтова. Она стала полноправным фактом русской культуры. Кроме того, эта дорога представляет собой важнейший момент духовного развития человечества.

Вклад Лермонтова

Его можно назвать преемником и младшим современником Пушкина. В первую очередь стоит выделить «Героя нашего времени». Нельзя не отметить его созвучия с романом «Евгений Онегин». Между тем «Герой нашего времени» — вершина лермонтовского реализма. Его творчество представляет собой высшую точку эволюции поэзии послепушкинского времени. Благодаря этому были открыты новые пути для развития отечественной прозы. Творчество Байрона – основной эстетический ориентир. Русский романтический индивидуализм подразумевает наличие культа титанических страстей. Также сюда можно отнести лирическую экспрессию и экстремальные ситуации, которые сочетаются с философским самоуглублением. Таким образом, становится понятным тяготение Лермонтова к лироэпической поэме, романсу и балладе. Особое место в них занимает любовь. Также не стоит забывать о «диалектике чувств» — лермонтовском методе психологического анализа, который внес весомый вклад в последующую литературу.

Изыскания Гоголя

Его творчество развивалось в направлении от романтических форм к реализму. Творения Гоголя многое привнесли в развитие русской литературы. В качестве примера можно взять «Вечера на хуторе близ Диканьки». Здесь воплощена концепция Малороссии – этакий славянский Древний Рим. Он словно целый материк на карте вселенной. Диканька – его своеобразный центр, средоточие национальной судьбы и духовной специфики. Кроме того, Гоголь основал «натуральную школу». Речь идет о критическом реализме. Русская культура 20 века ознаменовалась всемирным признанием Гоголя. С того самого момента он стал действующим и возрастающим элементом мирового литературного прогресса. Его творчество имеет глубокий философский потенциал, который обозначается постепенно.

Вклад Толстого

Его гениальное творчество заслуживает особого внимания. Оно стало новым этапом в развитии мирового и русского реализма. Прежде всего, стоит выделить мощь и новизну толстовского творчества. Здесь очень многое зависело от демократических корней его деятельности, нравственных поисков и миросознания. Реализм Толстого отличает особая правдивость. Также нельзя не выделить прямоту и откровенность тона. Следствием этого становится резкое обнаружение социальных противоречий и сокрушительная сила. «Война и мир» — особое явление в мировой и русской литературе. Это уникальный феномен искусства Толстого. Речь идет о гениальном сочетании многофигурной эпической «фрески» и психологического романа с размахом. Первая часть произведения была напечатана уже очень давно. За это время сменилось несколько поколений читателей. Тем не менее, «Война и мир» продолжает оставаться актуальным произведением для всех возрастов. Ю. Нагибин, современный писатель, назвал данное произведение вечным спутником человека. Оно посвящено губительной войне XIX столетия. В нем утверждается нравственная идея торжества жизни над смертью. Русская культура 20 века предавала этому колоссальную значимость.

Изыскания Достоевского

Остается поразиться их титаническому характеру. Достоевский является великим русским писателем. Его нравственные изыскания несколько отличаются от толстовских. Прежде всего это проявляется в отсутствии анализа эпических масштабов. То есть описания происходящего нет. Приходится «уйти в подполье». Только так можно увидеть то, что происходит на самом деле. Благодаря этому есть возможность взглянуть на самих себя. У Достоевского была потрясающая способность, которая заключалась в проникновении в самую суть человеческой души. В результате им было дано описание современного нигилизма. Этот настрой ума был охарактеризован им неизгладимо. Читателей до сих пор завораживает необъяснимая точность и глубина. Что касается античного нигилизма, то он был неразрывно связан с эпикурейством и скептицизмом. Его идеал представляет собой благородную безмятежность. Также это относится к достижению спокойствия духа перед превратностями фортуны.

Александр Македонский в свое время глубоко впечатлился нигилизмом Древней Индии. То же самое почувствовало и его окружение. Если брать в расчет философское отношение, то это несколько похоже на позицию Пиррона из Элиды. Результатом становится созерцание пустоты. Что касается Нагарджуны, то для него и его последователей нигилизм представлял собой преддверие религии.

Современное течение несколько отличается от прошлого. Его основой по-прежнему является интеллектуальная убежденность. Это не благословенное состояние невозмутимости или философской бесстрастности. Скорее, речь идет о неспособности к созданию и утверждению. Это не философия, а духовный изъян.

Основные этапы расцвета музыкального искусства

XIX столетие отличилось интенсивным развитием литературы. Наряду с этим ярко засверкала музыкальная культура России. При этом она находилась в тесном взаимодействии с литературой. Так, русская художественная культура интенсивно обогащалась. Появлялись совершенно новые образы. Эстетический идеал Римского-Корсакова находится в основе его музыкального творчества. Прекрасное в искусстве является для него безусловной ценностью. Его оперы наполнены образами высокопоэтического мира. Это наглядно показывает то, что искусство имеет двойственную силу. Оно преображает и покоряет человека. У Римского-Корсакова эта функция искусства соединяется с его представлением о качестве средства для нравственного совершенствования. Данный культ неразрывно связан с романтическим утверждением Человека-творца. Он вовлечен в противостояние с отчуждающими тенденциями прошлого. Эта музыка возвышает все человеческое. Ее цель – принести спасение от «страшных обольщений», которые присущи буржуазному веку. В этом еще одно значение русской культуры. Благодаря ей приносится польза обществу и приобретается великая гражданская цель. Творчество П. Чайковского внесло огромный вклад в расцвет отечественной музыкальной культуры. Он написал множество прекрасных произведений. Опера «Евгений Онегин» носила экспериментальный характер. Кроме того, сам автор трактует ее как «лирические сцены». Новаторская сущность оперы заключается в отражении новой передовой литературы.

Русская культура начала 20 века

Необходимо отметить, что на рубеже XIX-XX вв. в стране происходили достаточно сложные исторические и политические события. Именно благодаря им русская культура начала 20 века обогатилась многообразием форм и направлений. Она обрела новые тенденции, которые требовали осмысления возникших социальных и нравственных проблем. Следует сказать, что к началу XX столетия Россия была страной с большим количеством безграмотного населения. Образовательная система включала три ступени: высшую, среднюю и начальную. Развитие последней началось благодаря инициативе демократической группы общества. В результате стали возникать школы обновленного типа. Русская культура конца 19 — начала 20 века оказала большое влияние на развитие образования и повышение грамотности населения. Среди передовых учебных заведений следует отметить рабочие просветительские общества и курсы, а также народные дома. Русская культура конца 19 – начала 20 века оказала влияние не только на жизнь внутри государства, но и за его пределами.

Общие условия развития русской культуры.

К началу ХIХ в. Россия была самым крупным государством в Европе. В первой половине века наблюдается заметный рост промышленности (в 1804 г. насчитывалось 1200 предприятий, а перед реформой 1861 г. – 2800). Продолжают развиваться капиталистические отношения. Основную массу населения России, по-прежнему, составляли крестьяне, из них больше половины крепостных.

В огромном государстве отсутствовали элементарные права и свободы. Век Просвещения привнес в наше отечество западноевропейские идеи «свободы, равенства, братства», в ХIХ веке эти идеи полностью овладевают умами и сердцами россиян.

Катализатором, усилившим свободолюбивые настроения стала Отечественная война 1812 г. Разгром Наполеона воспринимался как общая национальная победа. По воспоминаниям современников, появилось ощущение независимости и силы. Крестьяне, вынесшие на своих плечах основные тяготы войны, крестьяне – победители, побывавшие за границей, увидевшие совсем иную жизнь, вернулись к тому же бесправному состоянию. Они справедливо ожидали перемен, ждали волю.

В дворянских кругах появляется вера в особую миссию русского народа – объединителя евразийства, а крепостное право и отсутствие свобод воспринимается как свидетельство глубокой отсталости и дикости страны. Победа вселяла веру в великую Россию, где государство и народ могут быть сплочены и едины. Многие надеялись увидеть «рабство, падшее по манию царя».

Александр I пообещал реформы, но они постоянно откладывались, что стало основной причиной выступления декабристов на Сенатской площади. Иллюзии на скорые перемены начали рассеиваться, но их ожидание остается главным в настроениях российского общества, порождает массу споров о будущем России, раскалывает мыслящую интеллигенцию – одни ей предрекают западный путь развития, другие спасение видят в возрождении национальных традиций. В сконцентрированном виде эти идеи получили воплощение в двух течениях – западников и славянофилов.

Усиливается цензура. Если цензурный устав 1804 г. еще можно было назвать либеральным, то новый устав, утвержденный в 1826 г. после восстания декабристов, получил справедливое название «чугунного». По замечанию современников, наступила полная «свобода молчания». Провинившихся цензоров и авторов сажали на гауптвахту. Когда друг Пушкина и декабристов П. Чаадаев напечатал «Философическое письмо», прозвучавшее как обличение деспотического режима, цeнзopa уволили, редактора журнала выслали в Вологду, а Чаадаева, по приказу Николая I объявили сумасшедшим и обязали ничего не писать.

В связи с Французской революцией 1848 г. и этих драконовских мер показалось мало. Был создан особый секретный комитет для тайного надзора за деятельностью, теперь уже цензуры. Из учебников истории вычеркивали имена древних греков и римлян на том основании, что они были республиканцами. Даже из писем Екатерины II исключались ее комплименты Вольтеру.

Таким образом, в России первой половины ХIХ в. столкнулись две непримиримые тенденции – стремление к реформам, свободе, с одной стороны, и не только не желание, но и паническая боязнь каких-либо перемен, с другой. Эта противоречивость нашла отражение во всех областях культурной жизни страны.

Образование и просвещение.

В конце XVIII – первой половине XIX в. сложилась замкнутая сословная система образования. Высшее образование было доступно фактически только привилегированным сословиям. В 1827 г., по распоряжению Николая I, был категорически закрыт доступ крепостным в средние и высшие учебные заведения. Студенты на 60–70% являлись дворянами.

Все образовательные учреждения и программы находились под строгим правительственным контролем. Насаждалось религиозно-монархическое воспитание. «Мне не нужно ученых голов, мне нужно верноподданных», – говорил Николай I. Bce преподавание правительство стремилось основывать на уваровских принципах «самодержавия, православия и народности». Министерство народного просвещения признало, что «закон божий есть единственное твердое основание всякому полезному учению». В связи с этим, в университетах было прекращено преподавание философии, естественного права и политической экономии.

Сильно отставало развитие начального народного образования. Для крепостных крестьян школьное обучение вообще не было предусмотрено. Лишь единицы имели возможность получить начатки грамотности. Для государственных крестьян были созданы приходские школы с программой обучения, рассчитанной на один год. Среди крестьян грамотность составляла около 5%. Начальник III отделения и шеф жандармов А.Х. Бенкендорф фактически повторил слова Екатерины Великой: «Не должно слишком торопиться с просвещением, чтобы народ не стал по кругу своих понятий в уровень с монархами и не посягнул тогда на послабление их власти».

Однако, экономические потребности страны вынуждали правительство постепенно увеличивать число учебных заведений. К началу XIX в. в России было только одно высшее учебное заведение технического профиля – Горный институт в Петербурге. При Александре I был открыт Лесной институт. Николай I особо покровительствовал инженерно-техническому и военному образованию. При нем были открыты Петербургский технологический институт и Московское техническое училище, а также Академия Генерального штаба, Инженерная и Артиллерийская академии.

Основную роль в формировании национального самосознания и пропаганде современных научных достижений, по-прежнему, играли университеты. Большой популярностью пользовались публичные лекции профессоров по проблемам отечественной и всеобщей истории, коммерческим и естественным наукам. Уровень знаний, близкий к университетскому, давали лицеи – Царскосельский под Петербургом (здесь учились А.С. Пушкин, В.К. Кюхельбекер, И.И. Пущин, А. Дельвиг, М.Е. Салтыков-Щедрин) и Демидовский в Ярославле.

Для городского населения недворянского происхождения создавались средние учебные заведения – уездные училища, для детей дворян – гимназии и военизированные кадетские училища. По указу 1803 г. гимназии предполагалось открыть в каждом губернском городе. Но это было сделано далеко не сразу. В 1824 г. на территории России действовало только 24 гимназии. На всю Сибирь была только одна гимназия (в Тобольске). Через 30 лет общее число гимназий было доведено до 43. Многие дворянские дети воспитывались в частных пансионах или дома. Основное внимание уделялось изучению иностранных языков, словесности, музыки, живописи, воспитанию хороших манер. Гувернеры, обычно французы или немцы, не отличались большой образованностью. После окончания Отечественной войны пленные французские офицеры вернулись домой, а солдаты «великой армии» пошли в гувернеры и воспитали целое поколение русских дворян.

В первой половине века продолжалось развитие системы женского образования. Новые институты для дворянских дочерей были открыты в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Астрахани, Саратове, Иркутске и других городах. Перед этими институтами ставилась цель воспитывать «добрых жен, попечительных матерей, примерных наставниц для детей, хозяек».

Особое значение для просвещения населения играло широкое развитие книгопечатания. В 30–40-е годы помимо государственных типографий распространилось частное книгоиздательство. Оно, прежде всего, связано с именем А.Ф. Смирдина, которому удалось удешевить стоимость книг, увеличить тиражи изданий и сделать книгу широко доступной. Он был не только предпринимателем, но и известным издателем-просветителем.

В первой половине XIX в. значительно возросло число газет и журналов. Увеличились их тиражи, хотя даже самые популярные издания (например, «Вестник Европы») печатались не более чем в 1500 экземплярах. С 1811 г. стала выходить первая русская провинциальная газета – «Казанские известия». С 1838 г. во многих провинциальных центрах стали издаваться «Губернские ведомости». Начали выходить женские и детские журналы.

Среди русских журналов начала XIX в. особой популярностью пользовался «Вестник Европы» (основан. Н.М. Карамзиным), «Полярная звезда» (издавался А.А. Бестужевым и К.Ф. Рылеевым), «Современник» (основан А.С. Пушкиным), «Отечественные записки» (особую популярность приобрел когда отдел критики возглавлял Белинский). В журналах сотрудничали известнейшие поэты, писатели, критики. Студент, приткнувшийся в коридоре у окна и читающий «Отечественные записки» – это обычная картина университетской жизни того времени. Чтобы прочесть свежий номер журнала, студенты записывались в длинные очереди.

В 1814 г. в Петербурге начала работать публичная библиотека. В дальнейшем библиотеки появляются во многих провинциальных городах. Начали открываться общедоступные музеи, в том числе и богатейшие коллекции Эрмитажа. В Петербурге на основе собраний графа Н.П. Румянцева был создан Румянцевский музей, содержавший огромное количество книг, рукописей, монет, этнографических материалов. В 1861 г. собрание было перевезено в Москву и послужило основой Румянцевской библиотеки (ныне – Российская государственная библиотека). Примечательно, что более быстрыми темпами музейное дело развивалось в провинциальных городах.

Необходимость просвещения соотечественников в полной мере осознали русские ученые. Распространению знаний способствовали ежегодные всероссийские промышленные и сельскохозяйственные выставки, научные общества: Географическое, Минералогическое, Химическое, Математическое, Истории, Любителей русской словесности. Они устраивали публичные лекции, печатали отчеты и сообщения о наиболее выдающихся достижениях отечественной науки, финансировали различные исследования.

Литература.

Именно литература определила название этого времени как «золотого века». Утверждаются многие основополагающие принципы, определившие ее дальнейшее развитие: народность, высокие гуманистические идеалы, гражданственность и чувство национального самосознания, патриотизм, поиски социальной справедливости.

В начале века появились написанные в духе классицизма пьесы Озерова, читатели восхищались «Бедной Лизой» Н. Карамзина, виднейшего представителя отечественного сентиментализма. Бурные события первой половины века, накопившиеся проблемы внутри страны не могли не вызвать к жизни романтизм с его особым интересом к личности, и противопоставлением реальному миру мира идеального. Художник-романтик не ставит перед собой задачи точно воспроизвести реальную действительность. Для него важнее высказать свое отношение к ней, более того, создать свой, вымышленный образ мира, часто по принципу контраста к окружающей жизни, чтобы через этот вымысел, через контраст донести до читателя и свой идеал, и свое неприятие отрицаемого им мира.

В.А. Жуковский в своих балладах воссоздал мир поверий и мистицизма, рыцарских легенд. В своем раннем творчестве А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов наполнили романтизм высочайшим художественным содержанием. «Дух беспокойный» воссоздает Лермонтов в истории Тамары (поэма «Демон»), пытается передать в космических образах трагедию современного человека и отношение самого поэта к реальной действительности: «Где не умеют без боязни // Ни ненавидеть, ни любить».

Основоположником критического реализма в русской литературе стал, величайший национальный поэт А.С. Пушкин. Связанный дружескими узами со многими декабристами, Пушкин отразил в своем творчестве зарю освободительного движения. Вольнолюбивые стихи и эпиграммы на тогдашних правителей России – Александра и Аракчеева знала наизусть вся молодежь. Его роман в стихах «Евгений Онегин», трагедия «Борис Годунов», лирические стихи читались по всей России, становились известны в Польше и Чехии, во Франции и Англии.

Сороковые годы – эпоха «гоголевского периода» русской литературы. Н.В. Гоголь создал незабываемые по выразительности картины, яркие и живые образы России в романе «Мертвые души», в комедии «Ревизор» под несравненным юмором нельзя не различить горечь и боль автора за гнетущую атмосферу русской общественной жизни. После первого представления «Ревизора», восторженно встреченного зрителями, Николай I сказал: «Всем досталось, а мне больше всех».

В 40-х годах крепнет демократическая направленность литературы. Н.А. Некрасов священным долгом художника полагал гражданственную смелость во имя любви к народу. Этому девизу служило творчество и отнюдь не склонного к радикализму молодого И.С. Тургенева. В печатавшихся с 1847 г. «Записках охотника» Тургенев показал высокую мораль подавленного несправедливым строем крепостного человека. Цензор, допустивший ее к печати, был уволен, а Тургенев, провинившийся еще и некрологом Гоголю, выслан в деревню.

Очень важно, что в первой половине века формируется русский литературный язык, чему способствовала деятельность Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. Создается словесный факультет в Московском университете и Общество любителей российской словесности. Проблема состояла в том, что большинство дворян презирали русский язык, многие из них не умели ни строчки написать по-русски, не читали на родном языке. Ученые выступали против низкопоклонства перед Западом, подражания иностранным образцам и использования многих иностранных слов (преимущественно французских) в русском литературном языке.

Театр первой половины XIX в. приобрел крупное общественное значение. Классическими произведениями драматургии этого периода наряду с «Ревизором» являлись «Горе от ума» A.С. Грибоедова и позднее в начале 50-х годов первые пьесы Н. Островского. Комедия Грибоедова была блестящей сатирой на дворянскую Москву и разошлась в 20-е годы в списках по всей России. Стихи ее тотчас стали крылатыми, но автор так и не увидел ее на сцене. Впоследствии «Горе от ума» заняло почетное место в репертуаре и сейчас не сходит со сцены многих театров. Комедии Островского вывели на сцену «темное царство» невежественного и жадного купечества.

В первой половине века в России существовали различные виды театров. Крепостные театры принадлежали известным русским аристократическим фамилиям – Шереметевым, Апраксиным, Юсуповым. Однако они играли все меньшую роль в театральной жизни. Лучшие актеры переходят из них на казенную сцену. В 20–40-х годах в Москве в Малом театре во всем блеске раскрылось многогранное сценическое дарование сына крепостного крестьянина М.С. Щепкина. По выражению Герцена, он «первый стал не театрален на театре». Другими замечательными артистами в Петербурге и Москве были А. Мартынов, В. Каратыгин, В. Самойлов, П. Мочалов.

Успехи русского балетного театра были связаны во многом с именами знаменитых французских постановщиков Дидло и Перро. Среди русских танцовщиц следует назвать Истомину.

Музыка. В первой половине XIX в. в России формируется вполне самостоятельная и оригинальная музыкальная школа. Среди талантливых композиторов первой трети XIX в. – А.Н. Верстовский, А.А. Алябьев (автор свыше 200 романсов и песен и в том числе исключительно популярного «Соловья»), А.Л. Гурилев.

Особенно велик вклад в развитие русской музыки М.И. Глинки. Оперы «Жизнь за царя» (впоследствии на советской сцене она шла под названием «Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила» сразу же поставили Глинку, по выражению Чайковского, в ряд с крупнейшими композиторами мира. Но если первая из них имела громкий успех, то вторую публика встретила холодно.

«Создает музыку народ, а мы, художники, только аранжируем ее» – утверждал Михаил Иванович. Наверное поэтому, «Камаринская», «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», удивительные романсы («Я помню чудное мгновенье…») были столь популярны и в России и за ее пределами.

Пушкинские сюжеты легли в основу опер «Русалка» и «Каменный гость» А.С. Даргомыжского. «Русалка» встретила холодный прием у столичной публики. «Большинство наших любителей и газетных писак не признает во мне вдохновенья, – писал огорченный композитор. – Рутинный взгляд их ищет льстивых для слуха мелодий, за которыми я не гонюсь. Я не намерен низводить для них музыку для забавы. Хочу, чтобы звуки прямо выражали слово. Хочу правды».

Благородную задачу распространения классической музыки взяло на себя столичное Филармоническое общество. Благодаря его инициативе петербургские ценители музыки могли слушать произведения Гайдна, Моцарта, Баха. Впервые прозвучали в Петербурге некоторые партитуры Бетховена. Громадным успехом пользовались в русской столице композиторы Ф. Лист и Г. Берлиоз.

26) Живопись. Основные жанры первой половины 19 века.

Особенно яркой страницей в культуре России считается первая половина девятнадцатого века. В самом начале столетия основным направлением в русской живописи оставался классицизм. Но уже к тридцатым годам его значение было утрачено. Вся культура России вздохнула по-новому с появлением романтизма. Его основным постулатом было утверждение индивидуальной личности, а также человеческих мыслей как основной ценности во всем искусстве. Появился особенный интерес к внутреннему миру человека. Направления русской живописи первой половины девятнадцатого века возглавляются романтизмом. Причем вначале он имел героический характер, а позже трансформировался в романтизм трагический. Говоря о первой половине девятнадцатого века в истории культуры России, исследователи делят ее на две четверти. Но какие бы разделения не существовали, все равно определить временную грань между тремя стилями в изобразительном искусстве практически невозможно. Направления русской живописи 19 века (классицизм, романтизм и реализм) в первой его половине так сильно переплетались, что разграничить их можно лишь условным образом. С уверенностью можно сказать, что в первой половине девятнадцатого столетия живопись в жизни общества заняла гораздо больше места, чем в восемнадцатом веке. Благодаря победе в войне 1812 года русское самосознание получило сильный толчок к развитию, в результате чего интерес народа к собственной культуре сильно возрос. Впервые возникли организации в обществе, которые считали своей первейшей задачей развивать отечественное искусство. Появились первые журналы, в которых рассказывалось о живописи современников, а также первые попытки устроить выставки работ художников. Выдающихся достижений в этот период добилась портретная живопись. Этот жанр наибольшим образом объединял художника и общество. Это связано с тем, что наибольшее количество заказов в тот период было именно портретного жанра. Одним из выдающихся портретистов первой половины 19 века был Владимир Боровиковский. Также следует отметить таких известных художников, как А. Орловский, В. Тропинин и О. Кипренский. Именно в начале века развивается также русская пейзажная живопись. Среди художников, творивших в этом жанре, следует выделить прежде всего Федора Алексеева. Он был мастером городского пейзажа, а также одним из родоначальником данного жанра в русской живописи. Другими известными пейзажистами упомянутого периода были Щедрин и Айвазовский. Лучшими художниками России во второй четверти девятнадцатого века считались Брюллов, Федотов и А. Иванов. Каждый из них внес свой особый вклад в развитие живописи. Карл Брюллов был не только достаточно ярким, но еще и сильно противоречивым живописцем. И хотя основным направлением в русской живописи второй четверти девятнадцатого века был романтизм, все же художник оставался верен некоторым канонам классицизма. Возможно, именно поэтому его творчество ценилось столь высоко. Александр Иванов сумел обогатить глубиной философской мысли не только русскую, но и европейскую живопись девятнадцатого века. Он обладал очень широким творческим потенциалом и был не только новатором исторического жанра и пейзажной живописи, но и прекрасным портретистом. Ни один из художников его поколения не умел воспринимать окружающий мир так же, как Иванов, и не владел таким разнообразием приемов. Важный этап в развитии реалистической живописи в России связан с именем Павла Федотова. Этот художник первым сумел придать бытовому жанру критическое выражение, поскольку обладал талантом сатирика. Персонажами его картин обычно выступали горожане: купцы, офицеры, бедняки и другие.

Начало 19 в. стало временем подъема русской культуры. В его основе лежали факторы сближения России с Европой, рост национального самосознания, связанный с событиями 1812 г., возникновение оппозиционных течений в обществе.

В стране продолжалось становление национального просвещения. Для работы в промышленности, науке, армии и государственных учреждениях требовалось огромное количество грамотных специалистов. Просвещение стало приоритетным направлением государственной политики. В 1802 г. образовано Министерство народного просвещения. Основаны университеты в Петербурге, Казани, Харькове и Киеве. Открылись высшие специальные учебные заведения, технические инженерные институты и лицеи, в которых готовились государственные чиновники. В России была создана 4-ступенчатая система образования, предусматривающая преемственность между учебными заведениями различных уровней. Число учащихся низших и средних школ возрастает с 120 до 450 тыс. человек. Школы были социально обособлены и подчеркивали сословный характер образования.

Начало века характеризуется развитием книгопечатания и издательства периодической литературы. В 1850 г. в России издавались общественно-политические и литературные журналы: «Вестник Европы» (изд. Н.М.Карамзин), «Северный вестник» (изд. Н.С.Глинка), «Телескоп» (изд. Н.И.Надеждин), «Московский телеграф» (изд. Н.А.Полевой), «Отечественные записки» (изд. А.А.Краевский), «Современник» (изд. А.С.Пушкин, Н.А.Некрасов).

Мировое признание получили научные труды русских ученых. Н.И.Лобачевский в 1825 г. создал неевклидову геометрию. В.В.Петров заложил основы электрохимии и электрометаллургии. Физик Б.С.Якоби сконструировал электродвигатель и открыл новую область техники — гальванопластику. Химик Н.Н.Зинин положил начало анилинокрасочной промышленности. Н.И.Пирогов стал основоположником анатомо-экспериментального направления в хирургии. Он впервые применил эфирный наркоз в хирургии. В 1839 г. была открыта Пулковская обсерватория.

В начале века были организованы многочисленные научные экспедиции по исследованию Ледовитого и Тихого океанов. Дальнего Востока и Средней Азии. В 1803-1806 гг. организованы экспедиции Ю.Ф.Лисянского и И.Ф.Крузенштерна. В 1819-1821 гг. состоялось кругосветное плавание М.П.Лазарева и Ф.Ф.Беллинсгау-зена, открыта Антарктида.

Ведущей областью культуры стала литература. Складывается современный литературный язык. Происходит смена различных эстетических направлений: сентиментализм сменяется романтизмом, на смену которого, в свою очередь, приходит реализм.

Ярким представителем русского сентиментализма был Н.М.Карамзин. Романтизм зародился во времена Отечественной войны 1812 г. и был воспет В.А.Жуковским и поэтами-декабристами К.Ф.Рылеевым, В.К.Кюхельбекером, А.А.Бестужевым.

Романтизмом проникнуты ранние произведения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова. Во второй четверти 19 в. в литературе начинает утверждаться реализм. Его представителями являются Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, А.Н.Островский, И.А.Гончаров, М.Е.Салтыков-Щедрин.

Признанным стилем в русском изобразительном искусстве долгое время оставался классицизм. Однако в 19 в. традиции классицизма стали сочетаться с романтизмом. Это выразилось в работах портретистов К.П.Брюллова, О.А.Кипренского, В.А.Тропинина, художников А.Г.Венецианова, П.А.Федотова.

В музыке произошла смена идейно-эстетических направлений, шел процесс внедрения народных мелодий и русской национальной тематики. Путь через романтику к реализму прослеживается в произведениях А.С.Даргомыжского. А.А.Алябьева, А.Е.Варламова, А.Л.Гурилева, М.И.Глинки.

В архитектуре наступила пора позднего классицизма, проповедующего монументальность, строгость и простоту — Адмиралтейство (А.Д.Захаров), Большой театр (А.А.Михайлов, О.И.Бове). Архитектор К.А.Тон стал родоначальником русско-византийского стиля (Б.Кремлевский дворец, храм Христа Спасителя).

Крымская война 1853-1856 года (кратко)

Причиной Крымской войны стали столкновения интересов России, Англии, Франции и Австрии на Ближнем Востоке и Балканах. Ведущие европейские страны стремились к разделу турецких владений в целях расширения сфер влияния и рынков сбыта. Турция стремилась взять реванш за предыдущие поражения в войнах с Россией.

Одной из основных причин возникновения военного противостояния стала проблема пересмотра правового режима прохождения российским флотом средиземноморских проливов Босфор и Дарданеллы, зафиксированного в Лондонской конвенции 1840-1841 гг.

Поводом к началу войны послужил спор между православным и католическим духовенством о принадлежности «палестинских святынь» (Вифлеемский храм и храм «Гроба Господня»), находившихся на территории Османской империи.

В 1851 г. турецкий Султан, подстрекаемый Францией, приказал отобрать ключи от Вифлеемского храма у православных священников и передать их католикам. В 1853 г. Николай I выдвинул ультиматум с изначально невыполнимыми требованиями, чем исключил мирное разрешение конфликта. Россия, разорвав дипломатические отношения с Турцией, оккупировала дунайские княжества, и в результате Турция 4 октября 1853 г. объявила войну.

Опасаясь усиления влияния России на Балканах, Англия и Франция в 1853 г. заключили секрётный договор о политике противостояния интересам России и начали дипломатическую блокаду.

Первый период войны: октябрь 1853 — март 1854 гг. Черноморская эскадра под командованием адмирала Нахимова в ноябре 1853 г. полностью уничтожила турецкий флот в бухте г. Синоп, взяв в плен главнокомандующего. В наземной операции русская армия добилась существенных побед в декабре 1853 г. — перейдя Дунай и отбросив турецкие войска, она под командованием генерала И.Ф.Паскевича осадила Силистрию. На Кавказе русские войска одержали крупную победу под Башкадылкларом, сорвав планы турок по захвату Закавказья.

Англия и Франция, опасаясь разгрома Османской империи, в марте 1854 г. объявили войну России. С марта по август 1854 г. они предпринимали атаки с моря против русских портов на Адданских островах, Одессы, Соловецкого монастыря, Петропавловска-на-Камчатке. Попытки морской блокады не увенчались успехом.

В сентябре 1854 г. на Крымском полуострове был высажен 60-тысячный десант с целью, захвата главной базы черноморского флота — Севастополя.

Первое сражение на реке Альме в сентябре 1854 г. закончилось неудачей для русских войск.