Биологической особенностью коровы является то, что она потребляет много растительных кормов, в том числе грубых, которые содержат большое количество трудно переваримой клетчатки. Благодаря наличию в содержимом рубца многочисленной микрофлоры (бактерий, инфузорий и грибков) растительные корма подвергаются очень сложной ферментативной и другой обработке (особенности пищеварения у жвачных животных).

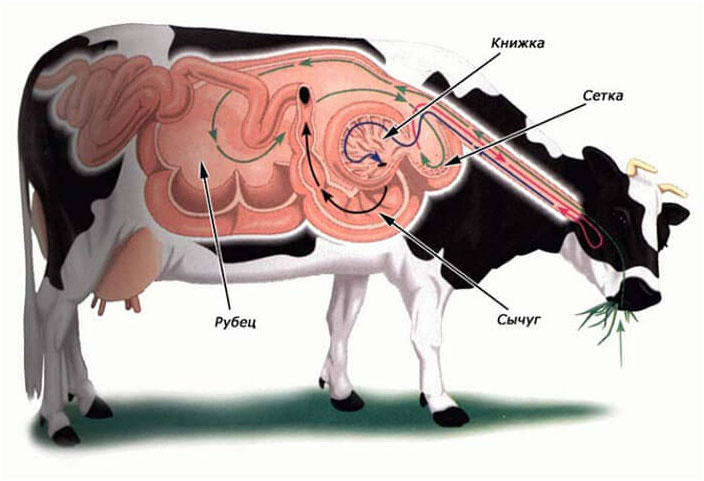

Через клетки, выстилающие стенки пищеварительного тракта, эти вещества поступают в кровь и разносятся по всем тканям организма, обеспечивающего нормальное функционирование, рост и образование молока. Корова является жвачными животным, желудок состоит из четырех отделов — рубца, сетки, книжки и сычуга, каждый из которых в организме выполняет свою функцию. Нарушение работы хоть в одном из звеньев пищеварительной системы влечёт за собой разные патологии здоровья животного.

Особенности пищеварения коровы.

У коров интересная пищеварительная система – корова заглатывает пищу целиком, почти не перерабатывая её зубами, а потом, когда отдыхает, отрыгивает её частями и тщательно пережёвывает. Вот почему корову часто можно увидеть жующей. Механизм отрыгивания и пережёвывания пищи из желудка называется жвачкой. Если у коровы жвачка прекращается значит, с ней что-то не так.

Пищеварительная система коровы имеет следующее строение:

Ротовая полость — губы, язык и зубы. С помощью языка корова захватывает траву и другие травянистые корма, а также перемешивает пищевой ком во рту и проталкивает его в пищевод. На слизистой оболочке языка имеются сосочки четырех типов: нитевидные (осязательные) и вкусовые грибовидные, валиковидные и листочковидные. Корова не имеет резцов и клыков, вместо этого на верхней челюсти расположена жесткая зубная пластинка, которая находится напротив нижних резцов. Такое расположение зубов позволяет корове эффективно щипать траву. Верхняя челюсть является шире нижней, что позволяет животному жевать то на одной, то на другой стороне. Коренные зубы образуют долотообразную поверхность перетирания и благодаря латеральному (боковому) движению челюстей значительно увеличивают эффективность процесса жевания по ходу жвачки.

В ротовой полости коровы расположены парные слюнные железы (околоушные, подчелюстные, подъязычные, коренные и надглазничные), в которых содержатся ферменты расщепляющие крахмал и мальтозу.

Пища перемешивается со слюной во рту и через пищевод поступает в рубец и сетку.

Пищевод- длина пищевода у коровы составляет чуть более метра, он соединяет глотку с желудком коровы. Затем в процессе жвачки содержимое сетчатого желудка через пищевод вновь срыгивается в полость рта для дополнительного дожевывания потребленного корма.

Жвачку корова жует 6-10 часов в сутки, большей частью в ночное время. Одну порцию жвачки она пережевывает около 50 секунд. Пережевывание жвачки позволяет корове наиболее эффективно измельчать потребленный корм, в результате чего микроорганизмы рубца могут его лучше расщеплять.

Строение желудка коровы и его отделы.

Желудок у коровы состоит из 4 камер:

- рубца;

- сетки;

- книжки;

- сычуга.

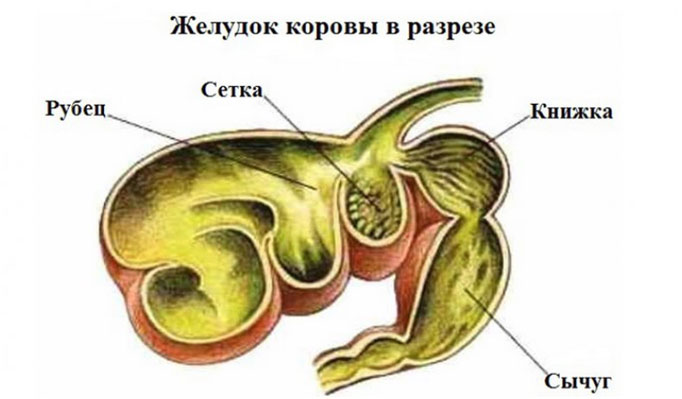

Настоящим желудком в полном понимании этого слова у коровы является сычуг, остальные отделы служат для предварительной обработки пищи, они называются преджелудками. Рубец, книжка и сетка не имеют желез, вырабатывающих желудочный сок, только сычуг снабжён ими. Зато в преджелудках происходит ферментация, сортировка и механическая переработка корма. Рассмотрим отделы желудка коровы подробно.

Рубец.

Рубцом называют первый отдел желудка коровы. Он имеет самый большой объём по сравнению с другими камерами, в зависимости от возраста от 100 до 300литров. Рубец у коровы расположен в брюшной полости с левой стороны. Проглоченный коровой корм попадает в рубец. Рубец наполнен микроорганизмами, которые обеспечивают первичную переработку попавшей в него корма. Количество микроорганизмов находящихся в рубце, составляет около 3 килограммов. Данные микроорганизмы осуществляют синтез витаминов группы В (тиамин, рибофлавин, пантотеновую кислоту, пиродоксин, никотиновую кислоту, биотин, фолиевую кислоту, коболамин, витамин К) в количествах обеспечивающих основные потребности коровы и белка в организме коровы. В рубце происходит до 70% всего пищеварительного процесса. Расщепление сухого вещества происходит за счет механического перемешивания и измельчения корма, ферментации секретами микроорганизмов и брожения.

В рубце под влиянием микробной ферментации образуется большое количество летучих жирных кислот — уксусной, пропионовой и масляной, а также газы –углекислый, метан и др. За сутки в рубце коровы образуется до 4л летучих жирных кислот, а соотношение их напрямую зависит от состава рациона. Летучие жирные кислоты почти полностью всасываются в преджелудках и являются для организма животного источником энергии, а также используются для синтеза жира и глюкозы. При поступлении в сычуг микроорганизмы под воздействием соляной кислоты погибают. В кишечнике под воздействием амилолитических ферментов они перевариваются до глюкозы. 40-80% поступившего с кормом протеина (белок) в рубце подвергается гидролизу и другим превращениям, расщепляется микробами до пептидов, аминокислот и аммиака, из поступающего в рубец небелкового азота также образуются аминокислоты и аммиак. Одновременно с процессами расщепления растительного протеина в рубце происходит синтез бактериального белка и белка простейших. Для этой цели в практической деятельности используется и небелковый азот (карбомид и др). В рубце за сутки может синтезироваться от 100 до 450 грамм микробного белка. В дальнейшем бактерии и инфузории с содержимым рубца попадают в сычуг и кишечник, где перевариваются до аминокислот, здесь же происходит переваривание жиров и превращение каротина в витамин А. За счет белка микроорганизмов жвачные животные способны удовлетворять до 20-30% потребностей организма в белке. В рубце животных имеющиеся там микроорганизмы синтезируют аминокислоты, в т.ч. и незаменимые.

Рубец анатомически состоит из двойного мышечного слоя и небольшим желобом делится на две части. Слизистая оболочка рубца снабжена 10 сантиметровыми сосочками, благодаря которым в рубце происходит расщепление крахмалистых соединений и целлюлозы до простых сахаров, которые являются для коровы источником энергии.

Сетка.

Сетка у коровы является вторым отделом преджелудков, куда пища из рубца попадает. Вместимость сетки у коровы составляет не более 10литров. Анатомически сетка располагается в области грудной клетки, один из ее участков прилегает к диафрагме.

Сетка— представляет из себя небольшой округлый мешок. Внутренняя поверхность также не имеет желез. Слизистая оболочка представлена выступающими в виде пластинчатых складок высотой до 12 мм, образует ячейки, по внешнему виду напоминающие пчелиные соты. С рубцом, книжкой и пищеводом сетка сообщается пищеводным желобом в виде полузамкнутой трубы. Сетка у жвачных животных работает по принципу сортировального органа, пропуская в книжку только достаточно измельченный и разжиженный корм.

Книжка.

Книжка у коровы является следующим третьим отделом желудка, куда из сетки попадает пища. Книжка называется так, потому что она состоит из «листочков». Через листочки из корма всасывается вода и кислоты. Листочки книжки многократно увеличивают площадь всасывания жидкости по сравнению со стенками желудка. Объем книжки у коровы составляет 10-20литров. В книжке корм у коровы находится в среднем 5 часов, происходит переработка многократно пережеванного корма под влиянием специфической микрофлоры и высокой концентрации ферментативных веществ.

Жидкое содержимое рубца в книжке становится полутвердым, содержание сухого вещества становиться 22-24%.

Сычуг.

Сычуг –является истинным желудком, имеет вытянутую форму в виде изогнутой груши, у основания – утолщенной узкий конец которого переходит в двенадцатиперстную кишку.

Сычуг у коровы является единственным отделом, в котором имеются железы для выделения желудочного сока. Он расположен в области между 9-12 ребрами с правой стороны. Его объем у коровы достигает 15 литров.

Тонкий кишечник.

Из желудка, переработанная пища поступает в тонкий отдел кишечника, который состоит из трех основных частей:

- 12-ти перстной кишки имеющей длину 90-120см.

- тощая кишка — длина 35-38см.

- подвздошная кишка — длина около 1 метра.

Тонкий отдел кишечника расположен у коровы в правом подреберье и идет до 4-го поясничного позвонка. Диаметр тонкого кишечника у коровы составляет 4,5см, а длина до 46 метров. Слизистая оболочка кишечника покрыта маленькими ворсинками, благодаря которым происходит увеличение площади и эффективности всасывания питательных веществ. Пища в тонком кишечнике обрабатывается соками поджелудочной железы и желчью. Ферменты, которые выделяет поджелудочная железа и стенки кишки, перерабатывают углеводы, жиры и протеин. Желчь, попадающая в двенадцатиперстную кишку через желчный проток, помогает усвоению жиров и подготавливает продукты пищеварения к всасыванию.

Толстый кишечник

Далее пища попадает в толстый кишечник, представленный следующими отделами:

- слепая кишка (30-70 см);

- ободочная кишка (6-9 м);

- прямая кишка.

Диаметр толстого кишечника в несколько раз превышает диаметр тонкого, также на его внутренней поверхности отсутствуют ворсинки.

Слепая кишка является первым отделом толстого кишечника и представляет собой резервуар, расположенный в стороне от основного желудочно-кишечного тракта. После расщепления пищи в сычуге и тонком кишечнике она подвергается дополнительной микробной ферментации в слепой кишке.

Следующий отдел — ободочная кишка — разделена на проксимальную и спиральную части. Она выполняет незначительную роль в процессе переваривания и всасывания питательных веществ. Основная её функция — образование экскрементов.

Кишечные микробы вызывают процесс сбраживания углеводов, а гнилостные бактерии — разрушение конечных продуктов переваривания протеина. Внутренние стенки толстой кишки, несмотря на отсутствие сосочков и ворсинок для всасывания питательных веществ, успешно всасывают воду и минеральные соли.

Благодаря сокращениям перистальтики, оставшееся содержимое толстого кишечника через ободочную кишку попадает в прямую, где накапливаются каловые массы. Выделение их в наружную среду происходит через анальный канал — анус.

Роль внутренних органов в пищеварении у коровы.

Большое значение в пищеварение у коров играет печень и поджелудочная железа.

Печень у коровы считается центральным органом в процессе пищеварения.

В печени происходит образование глюкозы, которая образуется из предшественника — пропионовой кислоты, образующейся в большом количестве в рубце коровы. Другим необходимым для жизнедеятельности являются аминокислоты, поступающие из кишечника и мышечной ткани и возникающий при распаде в организме жировых запасов — глицерин.

Образующаяся в печени глюкоза, в основном, попадает в кровообращение для использования среди прочего для создания молочного сахара (лактозы) в молочной железе. Часть образовавшейся глюкозы накапливается в печени как печеночный крахмал или гликоген. Печень также изменяет аммиак крови в безопасную мочевину.

В печени также происходит образование кетоновых телец. Если корова получает энергии недостаточно от потребности, кетоновые тельца начинают образовываться в печени настолько активно, что животное заболевает кетозом или ацетонемией.

Печень выделяет в тонкую кишку желчь, которая способствует перевариванию жира и всасыванию жира и жирорастворимых витаминов, а также частично нейтрализует продвигающуюся по тонкому кишечнику массу корма. Желчь находится в желчном пузыре.

Помимо всего печень очищает кровь от вредных для организма веществ, таких как яды и тяжелые металлы, и изменяет разумным способом важные животному с точки зрения обмена веществ соединения.

Печень также работает как хранилище жирорастворимых витаминов.

Поджелудочная железа выделяет в начало тонкой кишки поджелудочный сок, который содержит множество энзимов, расщепляющих углеводы, жиры и белковые вещества корма. Клетки островков Лангерганса поджелудочной железы выделяют еще и инсулин, и глюкагон. Это гормоны, чьи задачи состоят в использовании питательных веществ в тканях коровы.

При нарушениях владельцами животных существующих правил кормления и содержания коров у коров возникают те или иные болезни органов пищеварения (содержание коровы).

Острая гипотония и атония преджелудков.

Гипотония и атония преджелудков- незаразная болезнь, характеризующаяся расстройством моторной деятельности рубца, сетки и книжки. При гипотонии число и сила сокращений рубца и других преджелудков уменьшается, при атонии моторная деятельность их прекращается.

Этиология. Причины гипотонии и атонии преджелудков многообразны.

Первично болезнь может быть вызвана внезапной сменой корма с сочного на грубый, сухой, содержащий большое количество клетчатки (сухая солома, сено позднего укоса или выщелоченное, веточный корм); особую опасность для жвачных животных представляют гуменные и мельничные отходы, скармливаемые в сухом виде (мякина, полова, хлопчатниковая, овсяная или просяная шелуха), дача большого количества недробленого зерна. Острая гипотония преджелудков бывает при внезапном переводе животных с сухого малопитательного корма полностью на сочные корма (барду, мелляссу, жом и др.), особенно когда они поедаются в большом количестве, замороженными или горячими; введении в рацион недоброкачественных кормов, пораженных грибками (заплесневелые, затхлые), загрязненных землей, песком и другими вредными примесями; поении недоброкачественной водой, содержащей посторонние примеси.

Вторичные острые гипотонии преджелудков возникают в результате патологических процессов со стороны других органов (при переполнении сычуга водянистыми, мягкими, кислыми кормами, которые не проходят процесс пережевывания и легко проходят книжку и сычуг); при маститах, болезнях сопровождающихся лихорадками, после острых тимпаний и переполнений рубца, тяжелых отелов, при травматическом ретикулите, перитоните и других болезнях, сопровождающихся сильной болью.

Более подробно в нашей статье — острая гипотония и атония преджелудков.

Закупорка книжки.

Закупорка книжки — незаразная болезнь жвачных животных, характеризующаяся непроходимостью книжки вследствие переполнения межлистковых ниш твердыми частицами корма, песком и землей с последующим их высыханием.

Этиология. Переполнение межлистковых ниш книжки происходит при длительном кормлении жвачных животных мякиной, неочищенными от земли и песка зерновыми, гуменными отходами, мелко нарезанной соломой или в результате дачи большого количества цельного или дробленого зерна, а также овсяной, просяной и хлопчатниковой шелухи, без достаточного количества в рационе сочных кормов. Провоцирует заболевание длительное кормление животных на пастбищах с очень бедным травостоем. Несбалансированность рациона кормления по макро — микроэлементам, а также длительное отсутствие в рационе поваренной соли приводит к тому, что животные при пастьбе поедают с сухими стеблями большое количество земли.

Более подробно в нашей статье — закупорка книжки.

Тимпания крупного рогатого скота.

В пастбищный период из-за несоблюдения пастухами режима и правил пастьбы у крупного рогатого скота часто возникает тимпания рубца.

Тимпания — незаразная болезнь, характеризующаяся быстро развивающимся газообразованием и вздутием рубца. Чаще всего тимпания протекает остро и при неоказании экстренной ветеринарной помощи животному заканчивается летально. Различают тимпании острую и хроническую, первичную и вторичную.

Этиология. Причин, вызывающих скопление газов в рубце множество. Первичная острая тимпания рубца возникает при поедании большого количества легкобродящих кормов. Для коров большую опасность представляют сочные зеленые корма: молодая зеленая трава, клевер, люцерна, вика и другие бобовые корма, кукурузные початки молочно-восковой спелости, всходы озимых растений, листья капусты и свеклы. Особенную опасность данные корма представляют собой, когда их дают согревшимися в куче или увлажненными дождем, росой или когда животных поят водой непосредственно после дачи таких кормов.

Медленно развивающую тимпанию может вызвать скармливание испорченной дробины, барды, загнивших корнеплодов, мороженного картофеля и других кормов.

Вторичную тимпанию вызывают ядовитые растения (аконит, безвременник, цикута, вех ядовитый), вызывающие паралич стенки рубца, закупорка пищевода инородными телами, при расстройстве актов отрыжки и жвачки, реже непроходимость кишечника, закупорке книжки и остролихорадочных болезнях. Хроническая тимпания развивается при хроническом катаре желудочно-кишечного тракта, травматическом ретикулите.

Более подробно в нашей статье — тимпания крупного рогатого скота.

Кетоз молочных коров.

Кетоз-болезнь нарушения обмена веществ, сопровождающаяся накоплением в организме высокоудойной коровы кетоновых тел (бета-оксимасляная, ацетоуксусная кислоты, ацетон) при одновременном поражении органов эндокринной системы, печени, сердца, почек, аутоинтоксикацией организма и сопровождающаяся нарушениями воспроизводительной функции коров.

Основной причиной кетоза у коров является: избыточное кормлении коровы концентрированными кормами на фоне недостатка в рационе корнеплодов и сена; энергетический дефицит в сочетании с белковым перекормом во время раздоя коровы энергетический и белковый перекорм в период затухания лактации и сухостоя скармливание недоброкачественных кормов, содержащих масляную кислоту.

К числу предрасполагающих факторов следует отнести ожирение, гиподинамию, недостаточное солнечное облучение, недостаток аэрации, дефицит в рационе витаминов и микроэлементов.

Более подробно в нашей статье — кетоз молочных коров.

Желудок коровы устроен особенным образом – он имеет четыре отдела или камеры, каждая из которых выполняет свою функцию. Нарушение работы хоть в одном из звеньев пищеварительной системы влечёт за собой разные патологии здоровья животного.

Строение пищеварительного тракта коровы

Особенности пищеварения коровы

У коров интересная пищеварительная система – это животное заглатывает пищу целиком, почти не перерабатывая её зубами, а потом, когда отдыхает, отрыгивает её частями и тщательно пережёвывает. Вот почему корову часто можно увидеть жующей. Механизм отрыгивания и пережёвывания пищи из желудка называется жвачкой. Если у бурёнки этот процесс прекращается, значит, с ней что-то не так.

Пищеварительная система коровы имеет следующее строение:

- Ротовая полость – губы, зубы и язык. Они служат для захвата пищи, проглатывания и переработки.

- Пищевод. Его общая длина около половины метра, он соединяет желудок с глоткой.

- Желудок состоит из четырёх камер. Подробное его строение мы рассмотрим далее.

- Тонкий кишечник. Состоит из двенадцатиперстной, тощей, подвздошной кишок. Здесь происходит обогащение переработанной пищи желчью и соками, а также всасывание в кровь полезных веществ.

- Толстый кишечник. Из тонкой кишки пищевая масса поступает в толстый кишечник, где происходит дополнительная ферментация пищи и всасывание веществ в кровь.

Строение желудка коровы и его отделы

Строение желудка у коровы тоже представляет интерес – этот орган состоит из 4 камер:

- рубца;

- сетки;

- книжки;

- сычуга.

Настоящим желудком в полном понимании этого слова является сычуг, остальные камеры служат для предварительной обработки пищи, они называются преджелудками. Рубец, книжка и сетка не имеют желез, вырабатывающих желудочный сок, только сычуг снабжён ими. Зато в преджелудках происходит ферментация, сортировка и механическая переработка корма. Рассмотрим отделы желудка коровы подробно.

Желудок коровы

Рубец

Рубцом называют первый отдел желудка коровы. Он имеет самый большой объём по сравнению с другими камерами – около 200 литров! Он расположен в брюшной полости с левой стороны. Проглоченный корм попадает в этот преджелудок. Рубец наполнен микроорганизмами, которые обеспечивают первичную переработку пищи.

Справка. В рубце содержится огромное количество микроорганизмов, их общая масса составляет около 3 килограммов. Они способствуют синтезу витаминов группы В и белка в организме животного.

Рубец состоит из двойного мышечного слоя и поделен на 2 части небольшим желобом. Слизистая оболочка преджелудка снабжена десятисантиметровыми сосочками. Именно в рубце происходит расщепление крахмалистых соединений и целлюлозы до простых сахаров. Благодаря этому процессу животное получает необходимую энергию.

Сетка

Этот отдел желудка намного меньше по объёму, чем предыдущий. Его вместительность не более 10 литров. Сетка располагается в области грудной клетки, один её участок прилегает к диафрагме. Основной функцией сетки является сортировка корма. Мелкие фракции пищи отсюда продвигаются в следующий отдел желудка, а более крупные отрыгиваются и попадают в рот коровы, где происходит их пережёвывание. Сетка как бы фильтрует пищу, пропуская дальше по системе пищеварения корм, который уже прошёл первичную переработку.

Желудок коровы

Книжка

Мелкие кусочки корма продвигаются в книжку – третий отдел желудка. Здесь пища тщательно измельчается механически, благодаря особенному строению слизистой оболочки. Она состоит из складок, напоминающих листочки. В книжке происходит дальнейшая переработка грубых волокон клетчатки и всасывание воды и кислот.

Сычуг

Сычуг – единственный из отделов желудка коровы, который снабжён железами для выделения желудочного секрета. Он расположен в области между 9 и 12 рёбрами с правой стороны. Его объём у взрослых особей достигает 15 литров.

У телят сычуг активно работает, тогда как остальные отделы желудка остаются незадействованными почти до трёхнедельного возраста. Рубец у них находится в сложенном положении, а молоко сразу поступает в сычуг по желобу, минуя сетку и книжку.

Распространённые патологии

Коровы нередко страдают от патологий пищеварительной системы. Они представляют серьёзную опасность для жизни жвачного животного. Часто встречающиеся проблемы пищеварения у коров:

- вздутие;

- остановка;

- завал;

- травма.

Вздутие

Тимпания или вздутие – очень опасное состояние, возникающее из-за резкой смены рациона коровы, употребления животным в большом количестве пищи, способствующей повышенному газообразованию. Тимпания может возникнуть из-за закупорки пищевода. Симптомы:

Тимпания

- Отказ от приёма пищи.

- Увеличенный в объёме живот.

- Отсутствие жвачки.

- Беспокойство.

- В тяжёлых случаях – одышка, бледность слизистых оболочек.

Внимание! Данное состояние опасно для жизни коровы, так как увеличившийся в объёме рубец сильно сдавливает диафрагму, не давая возможности животному нормально дышать. Если не оказать помощь, корова погибнет от недостатка кислорода.

Методы оказания помощи при вздутии включают в себя:

- Удаление инородного тела из пищевода при помощи гибкого зонда.

- Стимуляцию желудка для его запуска.

- Использование медикаментов, препятствующих газообразованию и брожению – Тимпанола, жжёной магнезии, активированного угля, ихтиола.

- В экстренных случаях прибегают к перфорации рубца троакаром.

Запустить желудок можно с помощью массажа. Его выполняют с левой стороны брюшной полости, в области голодной ямки кулаком. Нередко помогает обливание этой зоны холодной водой. Корове нужно побегать, чтобы её желудок заработал.

Остановка

Процесс пищеварения нередко останавливается у коров из-за неправильного кормления, например, если в рационе преобладают концентраты или животное съело прелое сено. Также остановка желудка возникает при закупорке пищевода. Симптомы патологии: потеря жвачки и аппетита, общее угнетение. Если у коровы остановился желудок, это можно проверить. Нужно опереться кулаком в область голодной ямки и прослушать, происходят ли сокращения.

Лечение данной патологии начинают незамедлительно. Первое, что нужно сделать, это выдержать животное на голодной диете в течение суток. В дальнейшем постепенно вводят удобоваримые корма – силос, небольшое количество корнеплодов, качественное сено.

Силос

Для запуска желудка применяют:

- Чемеричную настойку.

- Промывание желудка.

- Внутрь дают пить солевой раствор, водку или самогон (можно разводить с растительным маслом).

- Массаж рубца.

Завал

Иногда остановка желудка происходит из-за завала книжки. Такое случается, когда в рационе животного преобладают сухие корма, отруби или зерновые отходы. Причиной патологии может стать песок или грязь в корме. Симптомы завала книжки сходны с теми, что наблюдаются при остановке желудка. Достаточно сложно выявить истинную причину прекращения пищеварения. Для диагностики применяют прокол желудка иглой. Если она входит тяжело, значит, речь идёт именно о завале.

Если подтверждён диагноз, имеет смысл промыть желудок. Для этого применяют раствор сульфата или хлорида натрия в концентрации 10%. Для процедуры понадобится около литра такого раствора. Для запуска процесса пищеварения используют те же средства, что обсуждались выше, — растительное масло, чемеричную настойку, водку.

Травма

Поскольку корова заглатывает корм в непереработанном виде, то нередко вместе с пищей внутрь попадают и опасные предметы – проволока, гвозди, щепки, острые камни. Такие инородные тела способны нанести серьёзные травмы животному – проколоть желудок или вонзиться в его стенки. Травмы сетки нередко бывают сквозными, острые предметы могут задеть близлежащие органы – сердце, селезёнку, лёгкое.

Симптомы травматического ретикулита:

- Беспокойство, потеря аппетита.

- Вытягивание шеи вперёд.

- Корова принимает неестественные позы – горбится.

- Иногда повышается температура на 0,5-1 градус.

- Животное ощущает боль при надавливании на область грудины.

Лечение направлено на извлечение инородного предмета из желудка. Металлические инородные тела удаляют магнитным зондом. Если не удаётся вытащить предмет, прибегают к хирургическому вмешательству или животное забивают.

Все отделы желудка жвачных выполняют свою функцию. Если хоть один из них прекратил работу, страдает вся система пищеварения. Важно вовремя диагностировать развитие патологии и начать лечение.

Специфика растительной пищи

Растительные корма имеют ряд особенностей. С одной стороны, они легко доступны для потребления. Однако с другой, они не так выгодны для усвоения, как корма животного происхождения — растительные корма значительно уступают им по питательной ценности. Кроме того, такой основной структурный компонент растения, как целлюлоза (или клетчатка) у большинства животных не расщепляется из-за отсутствия в их пищеварительных соках фермента целлюлазы. Фермент этот синтезируется только бактериями и одноклеточными, а также частью беспозвоночных.

Млекопитающие неспособны к этому. Поэтому чтобы они могли использовать растения в качестве пищи, животным необходима помощь микроорганизмов-симбионтов.

Это можно наблюдать у таких представителей животного мира, как лошади и кролики. В их длинном кишечнике присутствует набор бактерий, которые частично переваривают волокна целлюлозы. Но наиболее эффективно использовать энергию, запасенную растениями, научились представители подотряда парнокопытных млекопитающих — жвачные.

К жвачным относятся такие представители животного мира, как:

- козы;

- коровы;

- жирафы;

- олени и другие.

У травоядных млекопитающих эволюционно развивался желудок, приспособленный для переваривания растительных волокон, и параллельно происходила эволюция бактерий и микроорганизмов, которые обитают в пищеварительном тракте. Этот комплекс микроорганизмов формирует целую экосистему бактерий и простейших, которые образуют симбиоз с животным-хозяином.

Структура желудка коровы

- рубец;

- сетка;

- книжка;

- сычуг.

Первые три отдела являются частями пищевода, по сути, можно сказать, что пищевод трехкамерный. Рассмотрим строение пищеварительной системы коровы и отделов ее четырехкамерного желудка.

Губы, язык и зубы служат для захвата, срывания и измельчения растительной пищи. Главным подающим пищу органом у коровы является язык. Он устроен так, что с его помощью корова эффективно захватывает траву, листья и другие травянистые корма.

Особенности функционирования отделов

Рубец соединяется с сеткой — вторым отделом желудка коровы. В этом отделе продолжаются процессы ферментации и пищеварения. Стенки рубца и сетки имеют сильно развитую мускулатуру. Это способствует эффективному процессу ферментации питательных веществ. После накопления некоторого количества волокон целлюлозы в рубце происходит его сокращение. Трудноперевариваемые волокна отрыгиваются обратно в ротовую полость коровы, где повторно пережевываются и измельчаются.

Вторично пережеванная пища поступает в книжку — третий отдел желудка коровы. Здесь происходит всасывание воды, а также жирных кислот и других питательных веществ. Книжка соединяется с сеткой желобком и имеет тонкие перегородки, которые внешне походят на страницы книги. Поэтому этот отдел носит такое название. Здесь измельченная растительная масса подвергается воздействию бактерий, и происходит процесс брожения. Это позволяет организму коровы усвоить максимальное количество клетчатки из грубой растительной пищи. Далее пища перемещается в сычуг.

Сычугом называется четвертый отдел желудка жвачных, который уже мало чем отличается от желудков других животных. Переваривание здесь происходит за счет действия кислоты, а также собственных ферментов животного.

Сычугом заканчивается желудок коровы и всех жвачных животных, но пищеварительные процессы продолжаются и в других отделах пищеварительной системы. В двенадцатиперстной кишке продолжаются процессы всасывания питательных веществ, которые поставляют микроорганизмы. Та часть пищи, которая не усвоилась, поступает в толстую кишку. После этого, в слепой и ободочной кишках, то, что не удалось расщепить бактериям в отделах желудка, подвергается воздействию следующих групп микроорганизмов. То, что осталось после воздействия этих бактерий, является самой жесткой частью пищи и выводится из пищеварительного тракта.

Таким образом, коровий желудок имеет 4 отдела, структура его сложна. Каждая из камер имеет собственную специфическую функцию. Сам процесс переваривания пищи в желудки коровы занимает от 8 часов. Желудок устроен так, что позволяет наиболее эффективно извлекать и всасывать питательные вещества из грубого растительного корма.

Съеденный корм движется изо рта в глотку и вдоль пищевода в желудки. Помимо прохода корма пищевод служит и для отхода газов, вдоль которого удаляются образующиеся в рубце ферментативные газы. Пищеварение полновозрастной коровы представлено на схеме.

Съеденный корм движется изо рта в глотку и вдоль пищевода в желудки. Помимо прохода корма пищевод служит и для отхода газов, вдоль которого удаляются образующиеся в рубце ферментативные газы. Пищеварение полновозрастной коровы представлено на схеме.

У коровы, как и у других жвачных, четыре желудка: рубец, сетка, книжка и сычуг. Рубец, сетку и книжку называют преджелудками. Задачей преджелудков является накапливать корма, задерживать их для расщепления микробами, переваривать корм и всасывать продукты распада в организм.

Часть пищеварительного тракта жвачных после преджелудков такая же, как у животных с однокамерным желудком. Сычуг соответствует желудку у моногастричных. Из сычуга корм движется по тонкой и толстой кишке в прямую кишку, из которой удаляется в виде кала.

В раннем возрасте телёнок ближе к моногастричным (см. рис. на стр.8). У него сычуг больше преджелудков, и он переваривает молоко по типу моногастричных. Понемногу, по мере подрастания телёнка растет и размер преджелудков, а их деятельность усиливается. Поедание более грубых кормов способствует превращению телёнка в жвачное животное.

На стенке сетки, между пищеводом и книжкой, есть гладкая бороздка, «пищеводный желоб». Когда телёнок получает питьевой корм, мышцы краёв пищеводного желоба сокращаются и вытягивают его в единую трубку, по которой питьё минует рубец и направляется вдоль находящегося на дне книжки желоба прямо в сычуг. Такое пищеварение соответствует пищеварению моногастричных.

Примерно в возрасте одного месяца рубец теленка становится уже больше сычуга.

Когда корм проходит сквозь организм коровы, переваримые части корма поэтапно распадаются и всасываются в организм (см. табл. 1). Непригодная для использования животным часть корма в конце удаляется из организма в виде кала. Та часть, которую животное спо¬собно использовать, различна в разных кормах и в одном и том же корме у разных питательных веществ, а также у одного корма в разных комбинациях кормов.

Пережёвывание, отрыгивание жвачки и слюноотделение

У крупного рогатого скота передние зубы есть только на нижней челюсти. Рот хорошо приспособлен для выщипывания травы, но во время еды корм очень мало жуется. Слюны выделяется очень много, у дойных коров — 100-200 литров в день. Количество выделяемой слюны зависит от содержания сухого вещества в корме: чем суше корм, тем больше выделяется слюны. Грубый корм больше увеличивает выделение слюны, чем концентрированный корм.

Слюна коровы, в отличие от большинства моногастричных, не содержит расщепляющих корм энзимов. У слюны коровы две задачи. Слюна увлажняет корм, чтобы животное могло бы его проглатывать. Помимо этого слюна содержит много солей, особенно бикарбонаты и фосфаты натрия, и меньшие количества хлоридов калия и натрия. Эти соли сглаживают кислотность рубца, являясь буфером для поступающих из корма кислот и образующихся в рубце летучих жирных кислот.

Крупный рогатый скот жует жвачку 6-10 часов в сутки, по большей части в ночное время. ОДНУ порцию жвачки он пережевывает примерно 50 секунд. Пережевывание жвачки эффективно измельчает корм, за счет чего микробы рубца могут лучше его расщеплять.

Переваривание корма в рубце-сетке

Рубец и сетка функционально формируют единое целое, и часто их называют одним названием — рубец-сетка. Объем рубца взрослой коровы составляет примерно 100-200 литров. Это примерно 80% всего объёма желудков. Сетка — самая маленькая из преджелудков, объемом 4-10 литров. Свое название она получила от своей сетчатой внутренней поверхности, напоминающей медовые соты, в которой застревают инородные объекты, попавшие в желудки.

В рубце корм сначала увлажняется и фильтруется. Ритмичные сокра-щения стенок рубца поддерживают корм в постоянном движении. В нормальном здоровом рубце между сокращениями рубца корм располагается послойно. Нижний слой — из самых тонких и больше весящих частиц. Над ним — рубцовый сок, на поверхности которого плавает легкий, более грубый корм. Третий слой, поверх сока и корма, — образующиеся в рубце газы (см. рис.).

Примерно раз в минуту в рубце происходит серия движений, которые поднимают внутрь и на поверхность рубцового сока находящуюся в нижней части рубца массу корма. Так движения рубца непрерывно фильтруют тонкий корм и сок через слой грубого корма, что способствует разложению кормов. Для деятельности рубца обязательно необходимо достаточное количество грубых кормов, например, силоса или сена, которые являются фильтром других кормов и поддерживают движения рубца, раздражая его стенки и заставляя сокращаться.

Содержимое рубца в слоях

Рубец заполняет левую сторону брюшной полости коровы. Большие складки рубца, собирающиеся внутрь, и так называемые рубцовые колонны разделяют рубец на мелкие части, сумки рубца. Содержимое рубца-сетки между сокращениями рубца располагается послойно. Появляющиеся в результате деятельности микробов газы удаляются из рубца с отрыжкой. Газов образуется много, 30-50 литров в час.

Микробы рубца

В рубце и сетке не выделяются пищеварительные энзимы, расщепление корма происходит с помощью микроорганизмов. Микроорганизмы — это простейшие, подобные бактериям и дрожжам, которые используют энергию и кормовой белок при размножении. Большая часть микроорганизмов — бактерии. В нормальном рубце находится 2-4 килограмма микроорганизмов. По плотности в одном грамме — миллион микроорганизмов. Разные виды микроорганизмов специализируются на разложении разных частей и использовании разных питательных веществ. Из микробов можно выделить виды, которые разрушают целлюлозу, гемицеллюлозу и крахмал. При разном кормлении в рубце формируются различные популяции микробов. По этой причине изменять рационы кормления жвачных надо медленно и понемногу, чтобы в рубце успела вырасти новая популяция микробов, использующих новый корм. Если кормление коровы изменить быстро, новые микробы начнут размножаться за счёт прежних видов, от чего баланс рубца может пошатнуться, а деятельность микробов в совокупности ослабится. Как следствие снижения деятельности микробов ухудшится использование корма.

Микробы рубца обязательны для расщепления кормов, богатых клетчаткой. Расщепляя корма, микробы производят летучие жирные кислоты, из которых корова получает большую часть необходимой энергии.

Сами микробы — это белковая масса, которую корова, продвигая микробы в тонкую кишку, может использовать как источник белка. В зависимости от кормления 60-80% двигающегося в тонкую кишку белка имеет происхождение из Рубцовых микробов. Помимо всего деятельность микробов производит витамины В и К для потребностей коровы.

Кислотность рубца зависит от состава съеденного коровой корма.

Микробы рубца действуют при рН 5,5-7 Чем ближе кислотность рубца к нейтральной (рН 7), тем эффективнее микробы расщепляют клетчатку и формируют белковые вещества для использования коровой. Если рН ниже 5,5 или выше 7, условия деятельности микробов ухудшаются, а пе-реваривание кормов в рубце существенно снижается. Без микроорганизмов корова погибнет (см. схему на стр. 11).

Большой размер рубца дает возможность корму долго в нем находиться. В зависимости от корма, это время может быть 30-80 часов. Поэтому жвачное может использовать даже медленно распадающиеся корма. Плохо переваривающийся корм долго находится в рубце, что в свою очередь ограничивает количество поедаемого животным корма. Например, солома медленно переваривается и долго находится в рубце, что ограничивает поедание животным кормов и получение им питательных веществ.

Продукты распада питательных веществ в рубце или прямо через стенки всасываются в кровь, или проходят через пищеварительный тракт и всасываются только в тонкой кишке. Часть продуктов распада может пройти мимо тонкой кишки в толстую или слепую кишку. Если на этом пути продукты распада не успевают всосаться в кровь, они удаляются из организма с калом.

В книжке впитывается жидкость

Книжка так называется, потому что она полна тонких пленок, «листов». Через листы из корма всасывается жидкость.

Листы многократно увеличивают площадь всасывания жидкости по сравнению со стенками желудка. Объем книжки 10-20 литров. В книжке масса корма находится в среднем 5 часов. В книжке жидкое содержимое рубца становится полутвердым, содержание сухого вещества, перемещающегося в сычуг, уже 22-24%.

Сычуг, кислая часть пищеварительного тракта

Сычуг соответствует желудку моногастричных. В нем выделяются пищеварительные энзимы и соляная кислота, которые далее переваривают корм. Из-за соляной кислоты содержание сычуга очень кислое, рН 1-3. Кислотность полностью прекращает деятельность микробов и изменяет состав некоторых питательных веществ так. что их переваримость улучшается.

Изменения кислотности рубца в зависимости от корма

рН рубца зависит от состава съеденного коровой корма. При рН, близкой к нейтральной (рН 7), деятельность микробов эффективнее.

Пищеварение коровы

По объему сычуг меньше книжки, у коровы он 5-15 литров. В сычуге корм находится довольно мало времени, от одного до двух часов.

Кишечник впитывает оставшиеся питательные вещества

Тонкая кишка у взрослой коровы имеет длину около 40 метров. В начале кишечника энзимы переваривают корм, в конце — переварившийся корм всасывается в организм. Всасывание делают более эффективным многочисленные складки поверхности кишечника и мелкие выросты стенок.

Последняя часть тонкой кишки открывается в толстую кишку, частью которой является объёмистая слепая кишка. Толстая кишка имеет длину примерно 10 метров, слепая кишка — около 0,75 метра/Толстая кишка не выделяет пищеварительного сока. Микробы в какой-то степени еще расщепляют там корм, но значение этого расщепления очень мало по сравнению с рубцом. Из толстой и слепой кишок ещё впитываются вода и про-дукты распада бактерий. В толстой кишке корм находится 4-6 часов.

Роль внутренних органов в пищеварении

Печень является центральным органом для пищеварения. Главная задача печени у жвачных — образование глюкозы. Важнейшим правеществом формирования глюкозы является образующаяся обычно в рубце пропионовая кислота. Другими необходимыми правеществами являются аминокислоты из кишечника и мышечной ткани и возникающий при распаде жировых запасов тела глицерин. Образующаяся в печени глюкоза, в основном, попадает в кровообращение для использования среди прочего для создания молочного сахара (лактозы) в молочной железе. Часть образовавшейся глюкозы накапливается в печени как печеночный крахмал или гликоген. Печень также изменяет аммиак крови в безопасную мочевину. Без функционирования печени содержание аммиака в крови коровы поднялось бы до ядовито-высокого уровня.

В печени также происходит образование кетоновых телец. Если корова получает энергии недостаточно от потребности, кетоновые тельца начинают образовываться в печени настолько активно, что животное заболевает кетозом или ацетонемией.

Печень выделяет в тонкую кишку желчь, которая способствует перевариванию жира и всасыванию жира и жирорастворимых витаминов, а также частично нейтрализует продвигающуюся по тонкому кишечнику массу корма. Желчь находится в желчном пузыре.

Таблица 1. Стадии переваривания корма дойной коровой.

Помимо всего печень очищает кровь от вредных для организма веществ, таких как яды и тяжелые металлы, и изменяет разумным способом важные животному с точки зрения обмена веществ соединения.

Печень также работает как хранилище жирорастворимых витаминов.

Поджелудочная железа выделяет в начало топкой кишки поджелудочный сок. который содержит множество энзимов, расщепляющих углеводы. жиры и белковые вещества. Клетки островков Лангсрганса поджелудочная железа желудочной железы выделяют еще и инсулин, и глюкагон. Это гормоны, чьи задачи состоят в использовании питательных веществ в тканях.

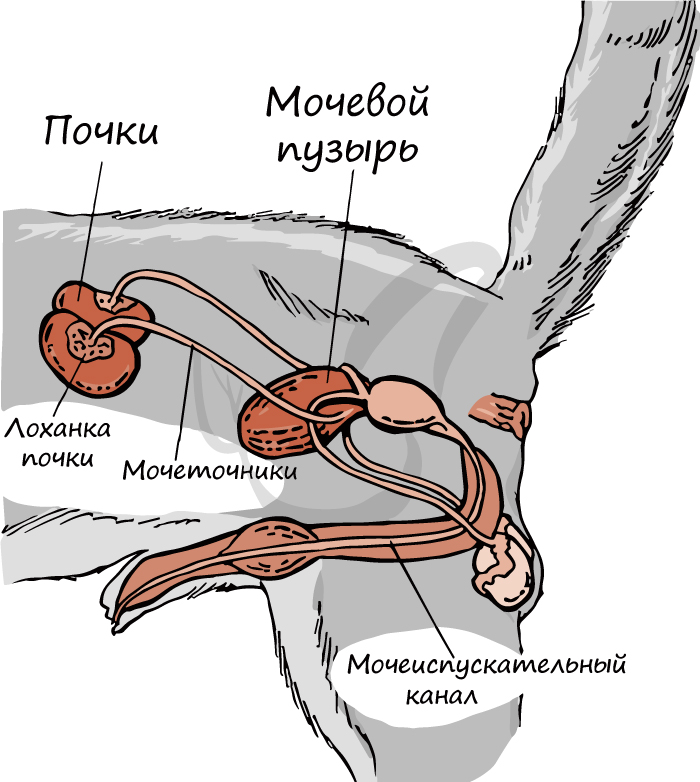

Задачей почек является удаление из организма отходов обмена веществ. Почки отфильтровывают из крови остаточные продукты белкового и энергетического обмена, а также излишки минеральных веществ, и перемещают их в мочу. С мочой отходы выводятся из организма.

Млекопитающие (Mammalia, от лат. mamma — женская грудь, сосок, вымя ) — класс теплокровных наземных животных,

наиболее высоко развитых и вскармливающих своих детенышей молоком. Описано около 5500 видов.

По мере изучения млекопитающих не пренебрегайте главой «Анатомия человека». Если встречаются новые термины, вы, скорее

всего, одержите удачу, если попытаетесь найти их в этой главе. Ведь мы, люди — Homo sapiens — относимся к млекопитающим.

Появление настоящих млекопитающих произошло в мезозойскую эру. Десятки миллионов лет млекопитающие ютились на

задворках мира динозавров, но, в конечном счете, эволюция расставила все на свои места: изменения климата привели к гибели

динозавров. Здесь то и восторжествовали теплокровные млекопитающие, которые к настоящему времени заселили весь мир.

Преимущества млекопитающим дали многочисленные прогрессивные черты строения — ароморфозы. Давайте приступим к их

изучению.

Замечу, что ароморфозы млекопитающих возникли независимо от птиц: это две разные эволюционные ветви. Млекопитающие произошли не от птиц, а от древних пресмыкающихся. Поэтому не удивляйтесь, если некоторые ароморфозы окажутся уже вам знакомы.

Млекопитающие делятся на подкласс первозверей и противопоставленных им зверей, к которым относятся сумчатые и плацентарные.

Первозвери — наиболее примитивная группа млекопитающих, которых также называют яйцекладущими или клоачными. Они откладывают

яйца в скорлупе точно также, как и пресмыкающиеся, имеют клоаку, вороньи кости (коракоиды).

Сумчатые животные отличаются короткой продолжительностью беременности, из-за чего им приходится донашивать детеныша в специальном кармане на брюшной стороне тела — сумке. В ней молодые особи развиваются и питаются молоком. Сумчатые встречаются только в Австралии,

так как данный континент раньше остальных материков отделился от Гондваны, утратив с ней связь: это привело к формированию в Австралии удивительной флоры и фауны.

Плацентарные, называемые высшие звери, имеют хорошо развитую, совершенную плаценту и исходное число зубов — 44. Изучать строение

млекопитающих мы будем на примере домашней собаки и других животных.

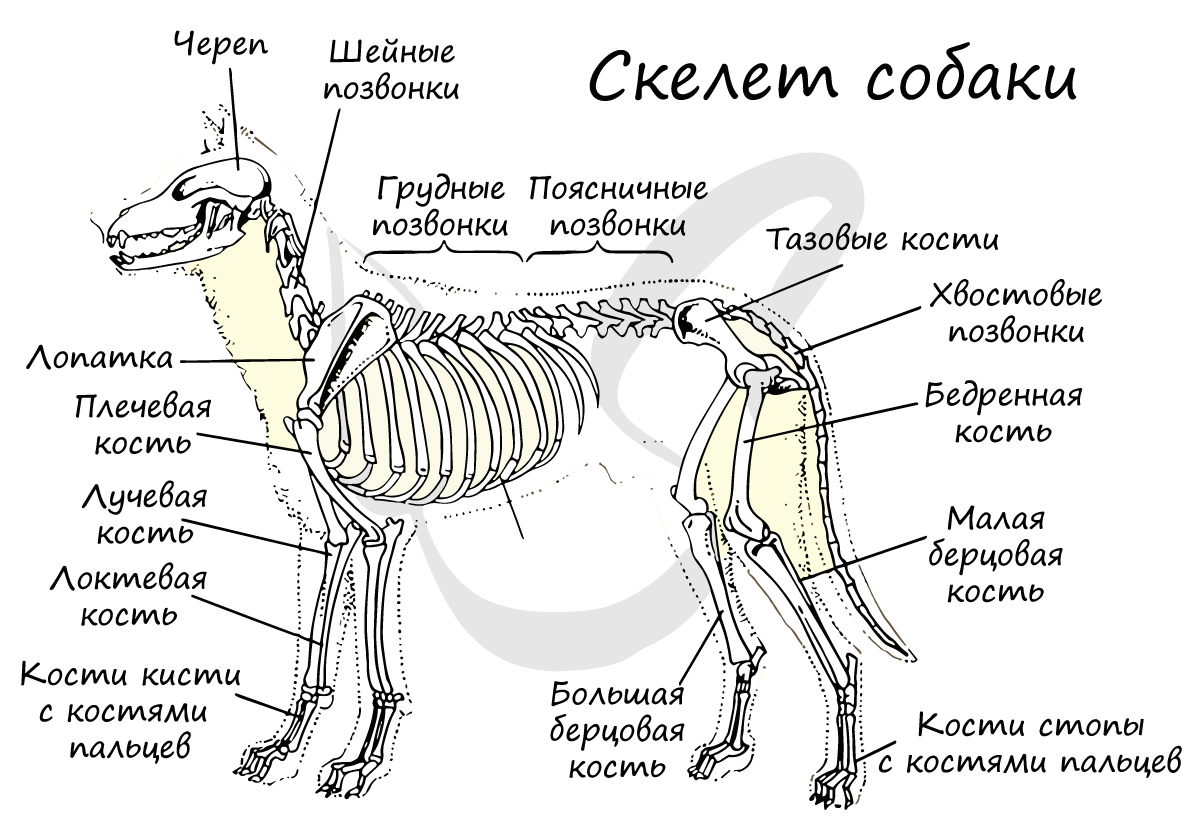

Тело подразделяется на голову, туловище и хвост. Имеются парные конечности: передние и задние, расположенные под телом

животного, что является отличием от рептилий, у которых конечности расположены по бокам тела.

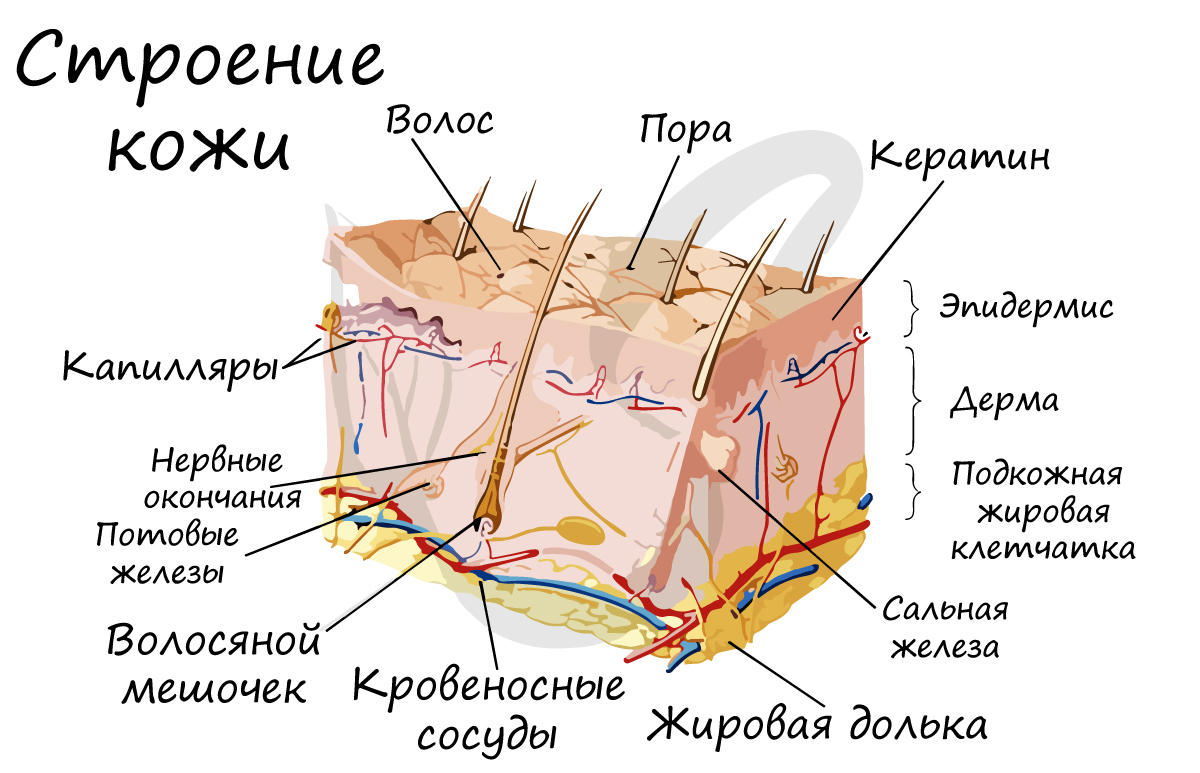

Две пары неубирающихся когтей (производных эпидермиса) расположены на конечностях. Кожа собаки эластичная и прочная,

тело покрыто волосяным покровом, состоящим из ости и подшерстка.

В толще кожи проходит большое количеств кровеносных капилляров, которые участвуют в терморегуляции: могут сужаться

(во время холода), либо расширяться (во время жары). Таким образом, кожа является депо крови и принимает участие в

терморегуляции.

В коже находятся сальные железы, протоки которых открываются в волосяные сумки. Сальные железы выделяют жироподобный секрет, покрывающий кожу защитным слоем. Потовые железы имеют вид трубочек, свернутых в клубок, протоки которых открываются на поверхность

кожи. При испарении секрета потовых желез поверхность кожи охлаждается, таким образом, потовые железы участвуют в

терморегуляции.

Запомните, что млечные железы, давшие название целому классу — млекопитающим, являются по своему происхождению

видоизмененными потовыми железами.

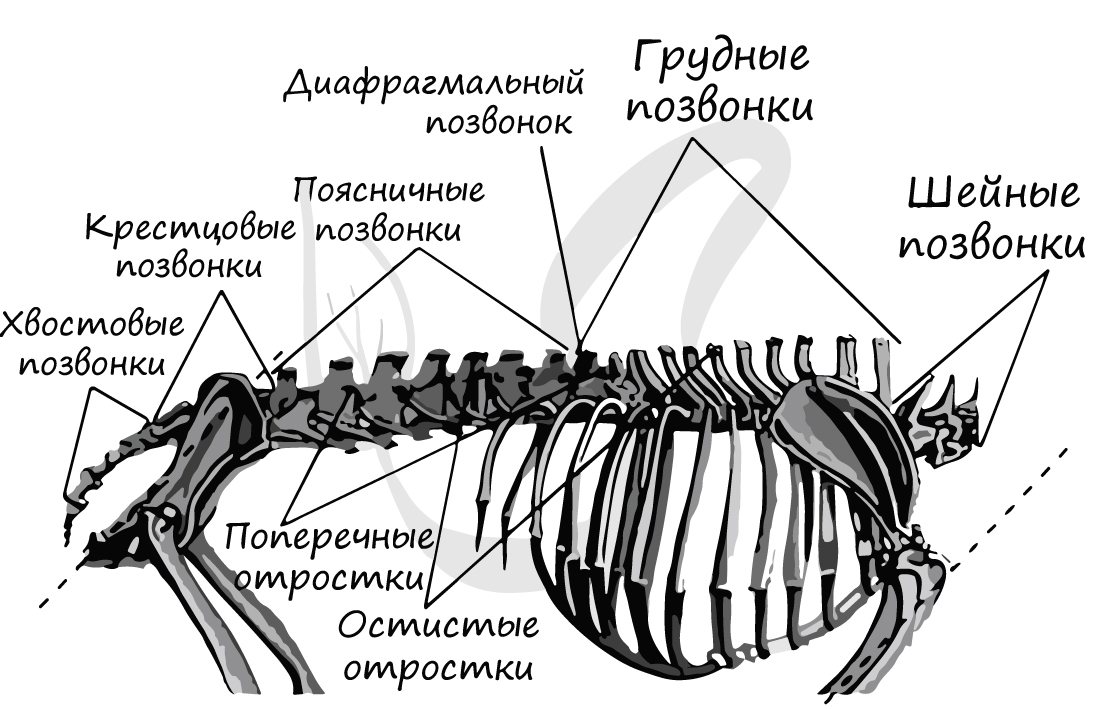

Позвоночник состоит из позвонков с плоской поверхностью, между которыми лежат хрящевые диски, помогающие равномерно

распределить нагрузку на позвонки. Позвоночник включает 5 отделов: шейный (7 позвонков), грудной (12-15),

поясничный (2-9), крестцовый (1-9) и хвостовой (3-49).

У подавляющего большинства млекопитающих шейный отдел состоит из 7 позвонков. Представьте: 7 и в маленькой мышке, и в

длинной шее жирафа — отличия только в размерах. Первые два шейных позвонка называются атлант и эпистрофей, они образуют

суставы, обеспечивающие подвижность головы.

Пояс передних конечностей (плечевой) представлен ключицами и лопатками, коракоид подвергается редукции (исчезновению). Пояс задних

конечностей (тазовый) состоит из двух тазовых костей, каждая из которых образована в результате срастания трех костей: седалищной, подвздошной и лобковой.

Свободная передняя конечность представлена плечевой костью (плечо), локтевой и лучевой костями (предплечье), запястьем, пястьем и

фалангами пальцев (кисть). Скелет свободной задней конечности включает в себя бедренную кость (бедро), малую и большую берцовые кости

(голень), предплюсну, плюсну и фаланги пальцев (стопу).

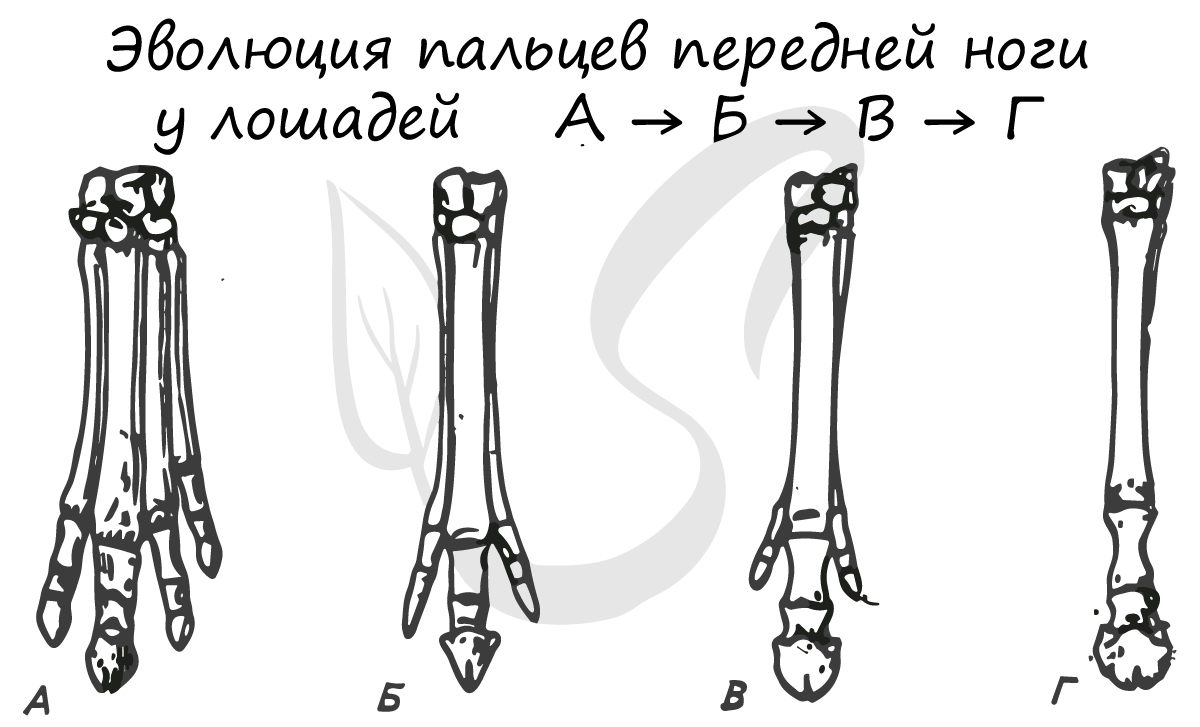

В зависимости от образа жизни животного пальцы на конечностях развиты в различной степени. Для летучих мышей характерны

удлиненные фаланги пальцев, между которыми натянута перепонка. У антилоп (парнокопытные) развиты два пальца, а у лошадей

(непарнокопытные) — один.

Мышечная система высокодифференцирована и приспособлена к выполнению самых разных движений. Отличительным анатомическим признаком

млекопитающих является наличие диафрагмы — тонкой грудобрюшной мышечной перегородки, которая разделяет брюшную и грудную полости. Она имеет куполообразный вид, участвует в дыхании.

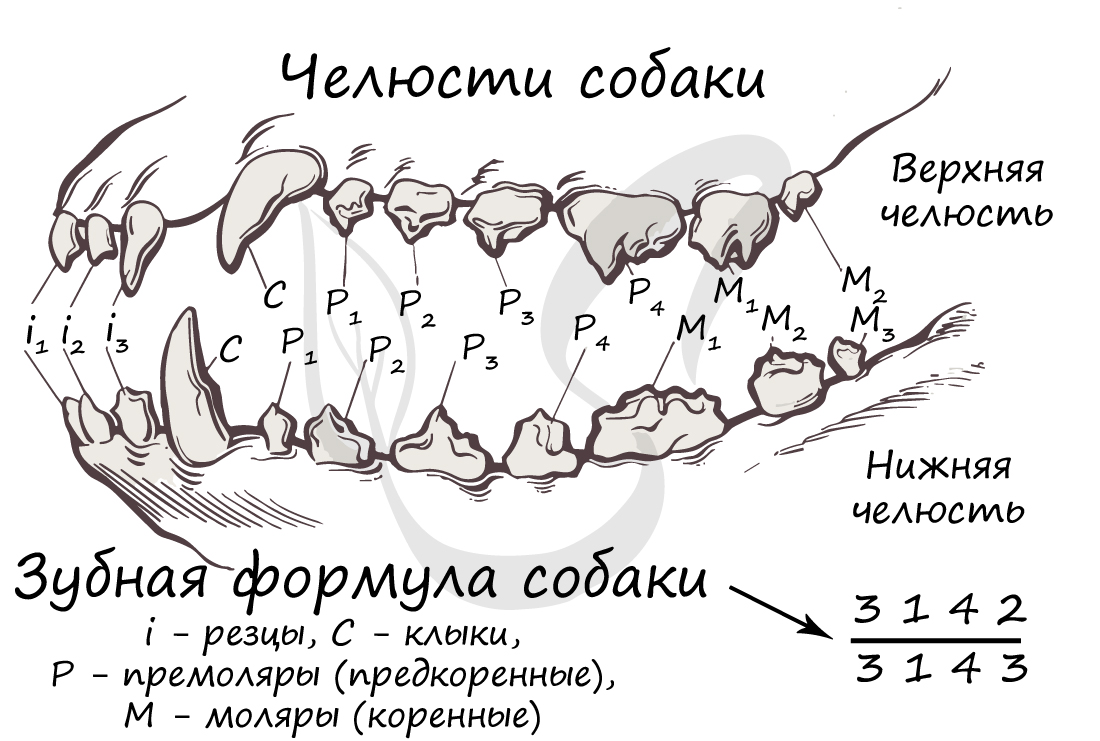

Состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка и кишечника, включающего тонкую, толстую и прямую кишку,

оканчивающуюся анальным отверстием. В ротовой полости находятся специализированные зубы: резцы, клыки, предкоренные

и коренные. Зубы располагаются в альвеолах — углублениях в кости челюсти.

Зубная формула может быть составлена для любого вида зверей, в зависимости от образа жизни она будет отличаться.

Верхняя часть дроби отражает строение верхней челюсти, нижняя, соответственно, нижней. Числа обозначают количество зубов в последовательности: резцы, клыки, премоляры (предкоренные) и моляры (коренные).

В ротовую полость открываются слюнные железы. Пищеварительная система в целом типичного строения, в тонкую кишку

открываются протоки печени и желчного пузыря, поджелудочной железы.

Особо необходимо отметить желудок жвачных животных. Из-за больших объемов растительной пищи, потребляемой ими,

желудок имеет сложное строение. Он состоит из 4 отделов: сычуг, книжка, сетка и рубец.

Сначала пища попадает в рубец, где под действием микроорганизмов происходит расщепление целлюлозы: такая картина напоминает

бродильный чан. Далее пища отрыгивается и вторично заглатывается, на этот раз, попадая сначала в сетку, затем в книжку и, наконец,

в сычуг, который продолжается в тонкий кишечник.

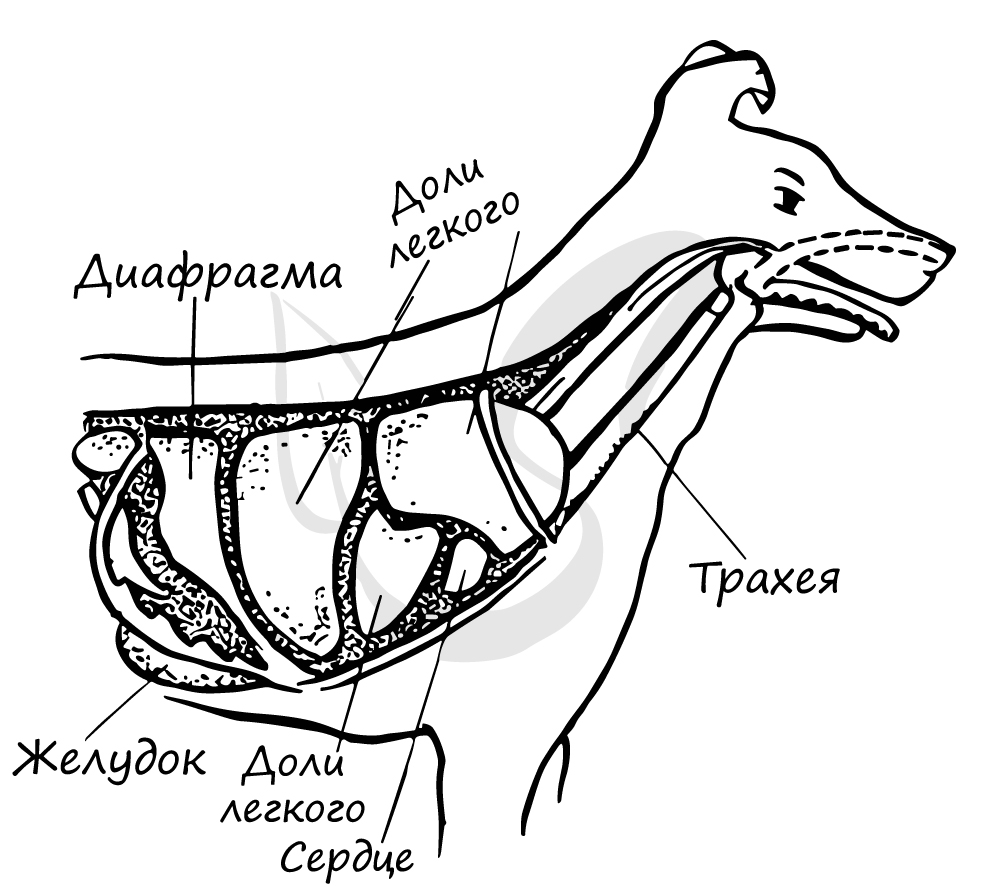

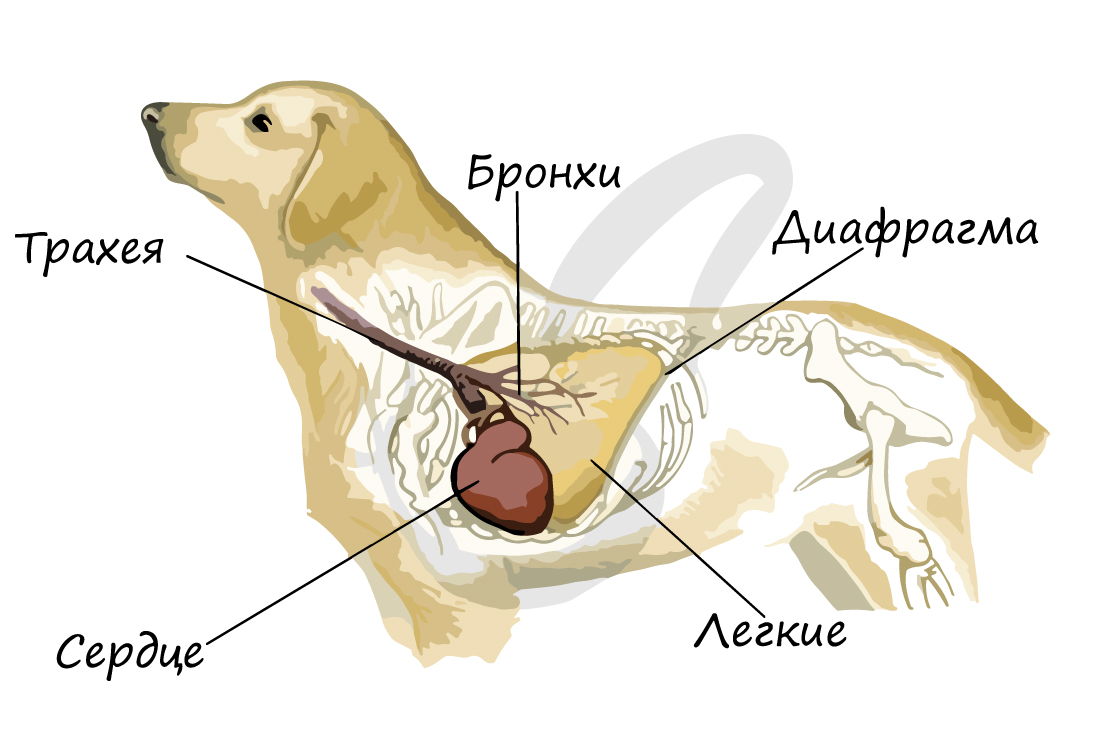

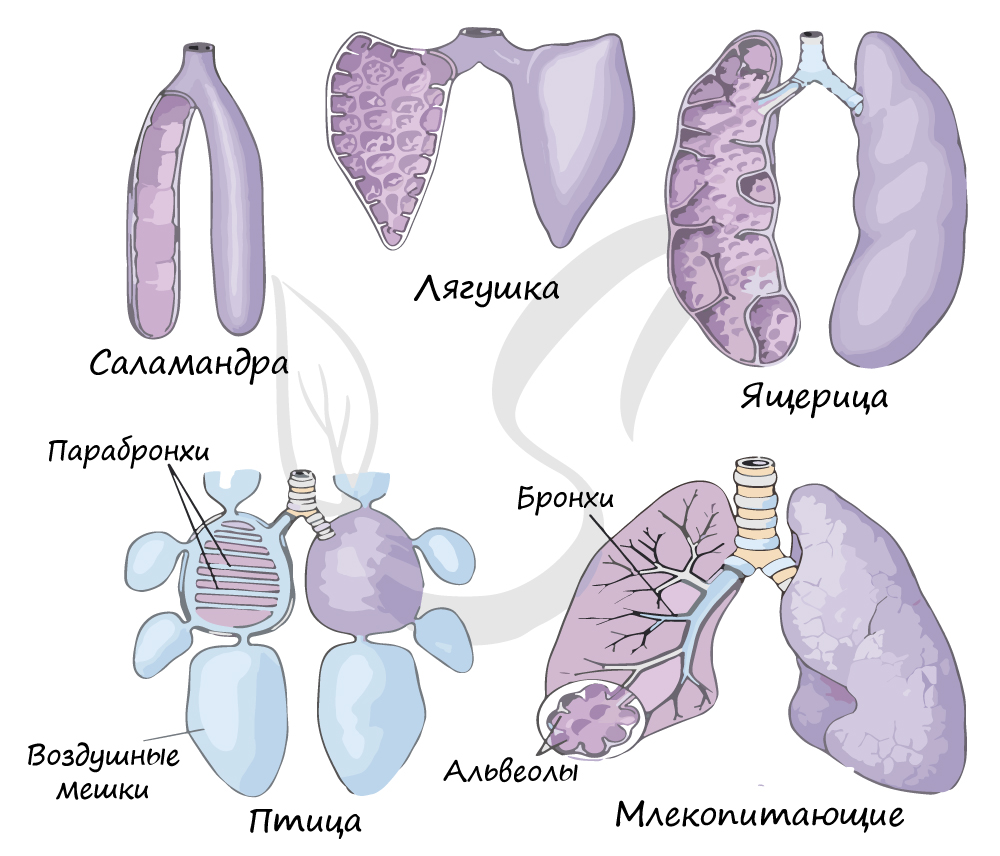

Состоит из воздухоносных путей и легких. Воздухоносные пути представлены носовой полостью, гортанью, трахеей и

бронхами. Легкие имеют альвеолярное строение, состоят из множества пузырьков — альвеол (300 — 500 млн.), которые

оплетены густой сетью капилляров: именно здесь и происходит газообмен.

В гортани располагается орган голосообразования — хорошо развитые голосовые связки. В акте вдоха и выдоха принимают

участие межреберные мышцы грудной клетки и особая мышца млекопитающих — диафрагма.

Дыхательная система участвует также в терморегуляции: по мере продвижения через воздухоносные пути воздух нагревается.

При учащении дыхания интенсивнее идет теплоотдача.

Животные со слабо развитыми потовыми железами охлаждают свой организм, испаряя воду с поверхности языка.

Так у собак в жаркую погоду частота дыхательных движений может достигать 30 в минуту.

Теперь, когда вами изучены классы хордовых, вы можете познать эволюцию в сравнении. На схеме ниже вы увидите,

как постепенно усложнялось строение легких, увеличивалась дыхательная поверхность.

При микроскопии крови заметна особенность млекопитающих — безъядерные эритроциты. Отсутствие ядра у одной клетки

мало что дает, но отсутствие ядра у миллионов клеток повышает кислородную емкость крови, транспорт газов становится эффективнее.

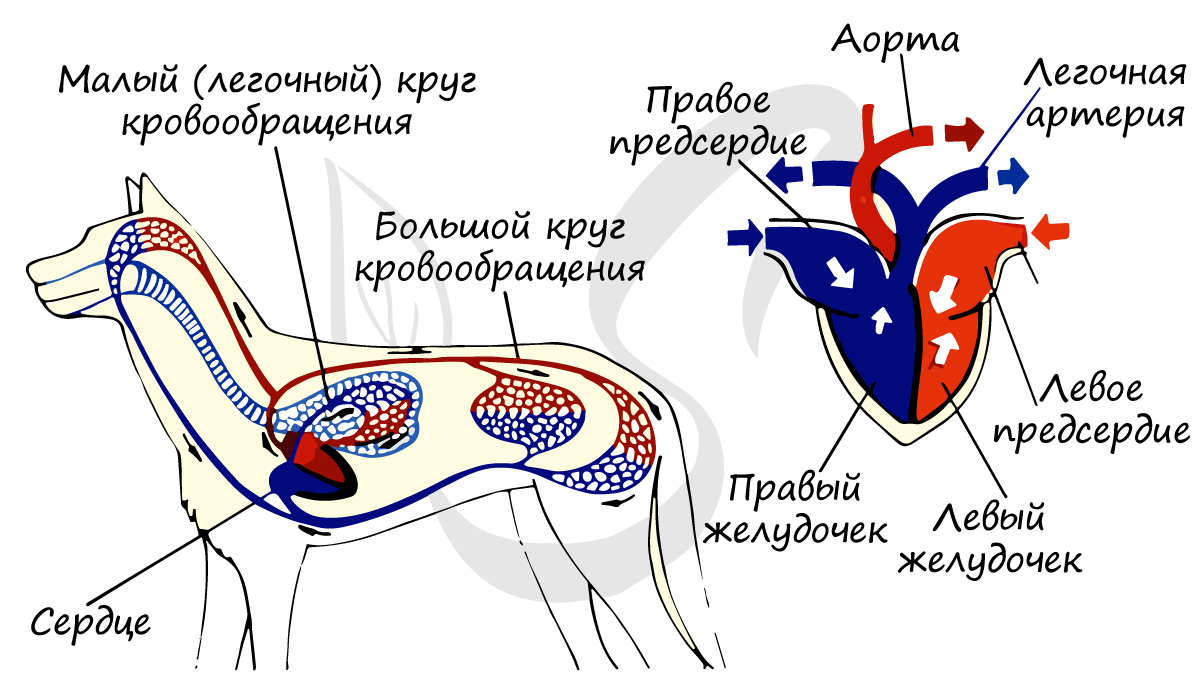

Сердце млекопитающих четырехкамерное, два круга кровообращения полностью отделены друг от друга, в связи с чем на более

высокий уровень поднимается обмен веществ — возникает теплокровность. От сердца отходит только одна — левая дуга аорты.

Большой круг кровообращения начинается из левого желудочка, от которого отходит аорта. Она разветвляется на множество артерий,

в конечном счете — до капилляров в тканях и органах, где происходит тканевой газообмен и перенос питательных веществ в клетки.

Венозная кровь от внутренних органов и тканей по венам собирается правое предсердие.

Малый (легочный) круг кровообращения начинается из правого желудочка (куда венозная кровь попадает из правого предсердия),

далее кровь направляется в легочный ствол, легочные артерии и наконец — в капилляры легких. Здесь происходит газообмен: из альвеолярного

воздуха в кровь поступает кислород, а из крови удаляется углекислый газ. После этого насыщенная кислородом артериальная кровь

направляется по легочным венам в левое предсердие.

Хотел бы предупредить распространенную ошибку: понятие о том, что по венам течет венозная кровь, а по артериям течет артериальная кровь —

в корне неверно.

Запомните, что артерии это сосуды, по которым кровь движется от сердца, а вены — к сердцу. Их названия не зависят от насыщения кислородом крови

, так, к примеру, в малом круге кровообращения по легочным артериям к легким течет венозная кровь.

Органами выделения млекопитающих являются тазовые (вторичные) почки, называемые также — метанефрос. Почки лежат по бокам позвоночника,

имеют бобовидную форму. От каждой почки отходит по мочеточнику, впадающему в мочевой пузырь. Мочевой пузырь — резервуар мочи, служит для

ее накопления. Из мочевого пузыря берет начало мочеиспускательный канал.

Основной конечный продукт обмена веществ у млекопитающих — мочевина. Мочевина образуется в печени, попадает в кровь и

фильтруется почками.

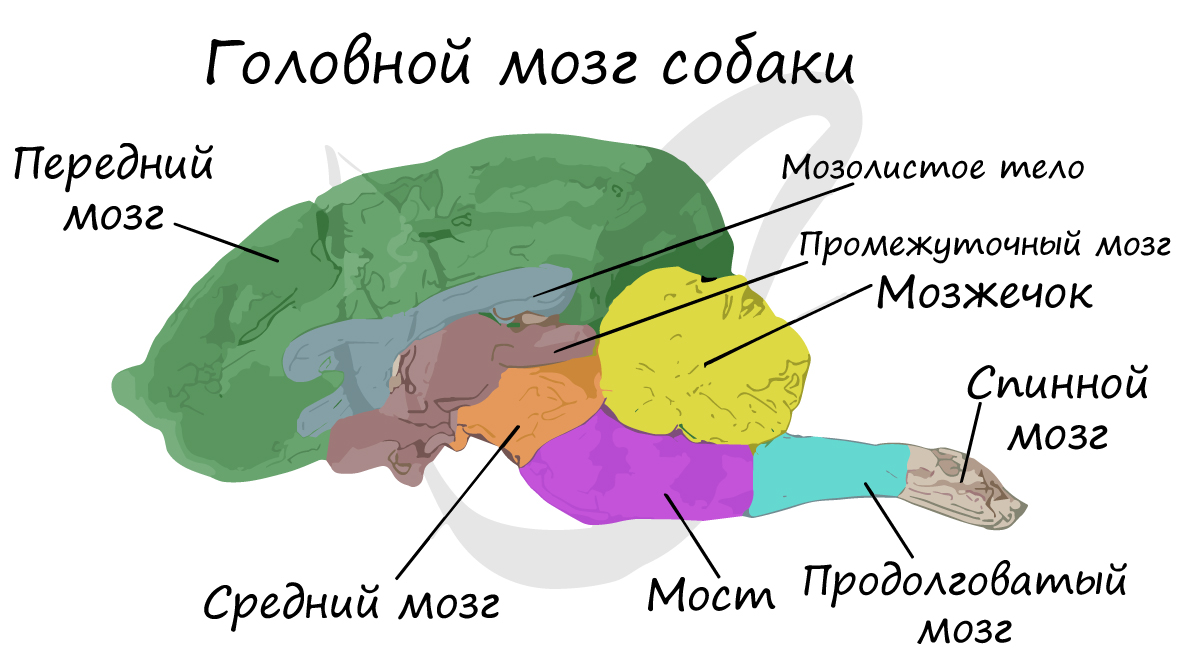

Вам уже известно, что нервная система достигает исключительно высокого уровня развития. Сложное поведение

млекопитающих и быстрое легкое формирование у них условных рефлексов осуществляется в первую очередь благодаря развитию коры

больших полушарий головного мозга.

Благодаря бороздам, углублениям участков головного мозга, и извилинам, волнистым складкам, поверхность больших полушарий

значительно увеличивается. Такой тип мозга называется кортикальный (от лат. cortex — кора). Хорошо развит мозжечок, отвечающий за координацию движений. Средний мозг относительно

небольших размеров.

Органы чувств у разных отрядов млекопитающих развиты неодинаково. Органы обоняния находятся в верхней части носовой полости,

хорошо развиты у собак: в их головном мозге можно обнаружить две большие обонятельные доли.

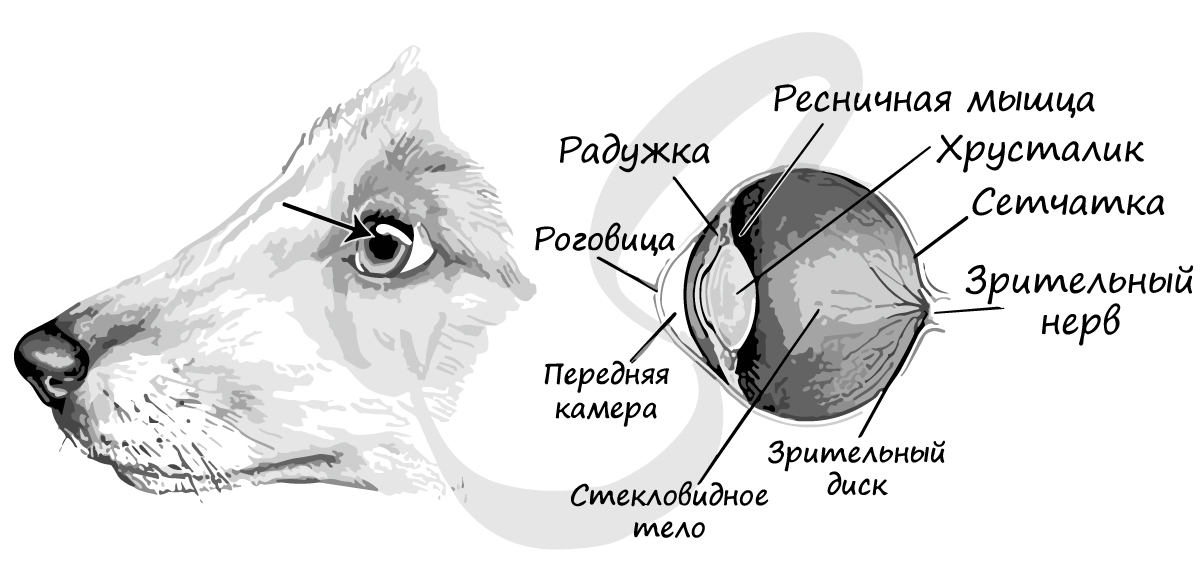

Органы зрения представлены глазами. Аккомодация, настройка глаза на наилучшее видение объекта, у млекопитающих достигается

только изменением кривизны хрусталика под влиянием сокращений ресничной мышцы.

Органы слуха хорошо развиты, особенно у ночных и сумеречных животных. Внутренне ухо является органом слуха и равновесия.

У млекопитающих впервые появляется наружный отдел уха — ушная раковина, которая улавливает звуки и выполняет функцию

антенны-фильтра.

Среднее ухо содержит уже три слуховых косточки: молоточек, наковальню и стремечко.

Особо отметим органы осязания млекопитающих — вибриссы (от лат. vibro — колеблюсь), или осязательные волоски. Это длинные

жесткие волосы, возвышающиеся над поверхностью шерстного покрова, расположенные пучками около глаз. Каждой вибриссе отведен

свой участок мозга.

Вибриссы улавливают воздушные потоки, которые отражаются от объектов окружающей среды. С помощью вибрисс и при участии органов зрения головной мозг строит картину трехмерного мира, благодаря чему животное в

полной темноте может успешно обходить препятствия.

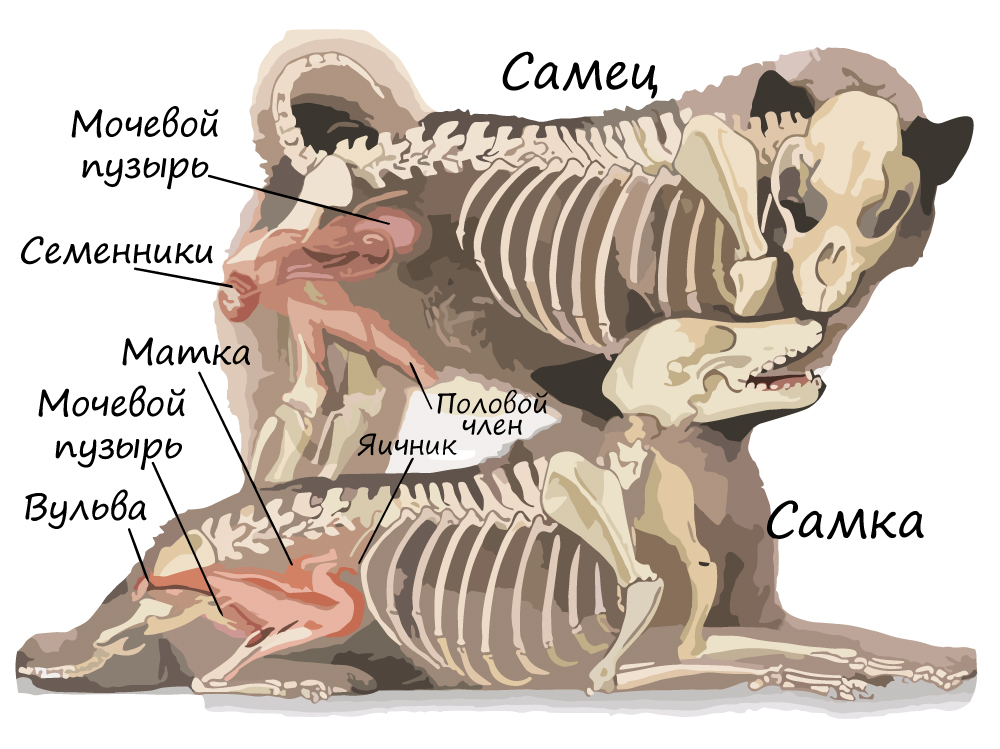

Половые железы представлены парными семенниками у самцов, яичниками — у самок. Семенники находятся вне полости тела в мошонке,

от них начинается семявыносящий, а затем и семяизвергательный канал, впадающий в мочеиспускательный канал. Мочеиспускательный канал

открывается на половом члене.

Женская половая система состоит из яичников, от которых начинаются яйцеводы (фаллопиевы трубы), открывающиеся в матку. Матка,

мышечный орган, задним концом сообщается со влагалищем. Вульва — собирательное название женских наружных половых органов.

Оплодотворение внутреннее, происходит в фаллопиевой трубе.

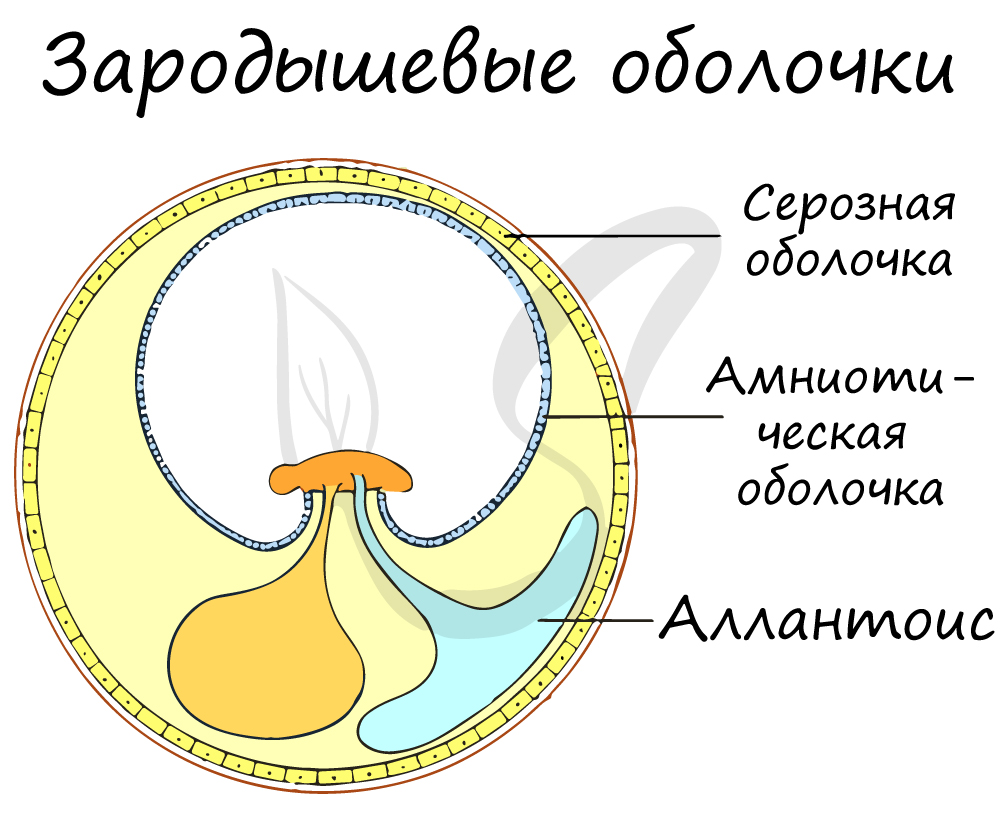

Зародыш развивается в организме матери, окружен зародышевыми оболочками, характерными для амниот. Вокруг зародыша образуется амнион —

пузырь с амниотической жидкостью, серозная оболочка и особый зародышевый орган дыхания — аллантоис.