Какие адаптации пищеварительной системы парнокопытных связаны с их рационом егэ по биологии

1.1 Жвачные парнокопытные животные (олени, бараны, козлы, антилопы, зубры, жирафы) относятся к травоядным, то есть их рацион состоит из пищи растительного происхождения. Клетки растений состоят из клетчатки, которая не переваривается ферментами желудка. Из-за этого процесс переваривания пищи у жвачных парнокопытных занимает большое количество времени. Чтобы лучше переварить клетчатку млекопитающее отрыгивает содержимое желудка и употребляет заново в пищу, таким образом клетчатка быстрее и тщательнее переваривается.

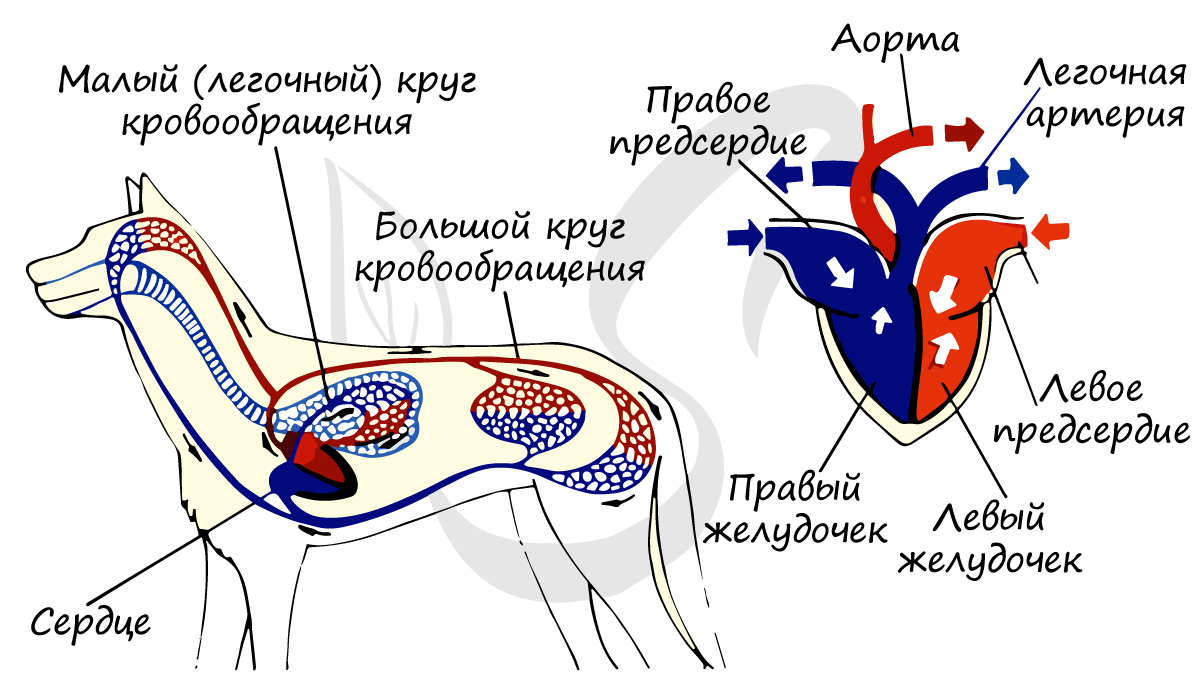

1. Кровеносная система земноводных отличается от кровеносной системы рыб тем, что, во-первых, из-за появления примитивных лёгких у земноводных их кровеносная система имеет более сложное строение. Во-вторых, у земноводных, в отличии от рыб, трехкамерное сердце (2 предсердия и 1 желудочек), а у рыб двухкамерное сердце (1 предсердие и 1 желудочек). В-третьих, опять же из-за появление лёгких, у земноводных появляется ещё один круг кровообращения, малый (кровь к лёгким и коже), таким образом у рыб он один, а у земноводных — 2.

Во-вторых, у земноводных, в отличии от рыб, трехкамерное сердце 2 предсердия и 1 желудочек, а у рыб двухкамерное сердце 1 предсердие и 1 желудочек.

Vashurok. ru

22.03.2020 17:07:16

2020-03-22 17:07:16

Источники:

Https://vashurok. ru/questions/1-1-kakie-osobennosti-pischevaritelnoy-sistemi-u-zhvachnih-parnokopitnih-mlekopitayuschih

Отряды млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные. » /> » /> .keyword { color: red; } Какие адаптации пищеварительной системы парнокопытных связаны с их рационом егэ по биологии

Отряды млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные

Отряды млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные

Задачи: продолжить знакомство учащихся с многообразием класса млекопитающих; дать общую характеристику отрядов китообразных, ластоногих, хоботных, хищных; познакомить с их значением в природе и жизни человека; убедить в необходимости охраны китообразных, ластоногих, хоботных, хищных; познакомить учащихся с мерами охраны этих животных.

Оборудование: таблицы «Пушные звери», « Китообразные ».

Методические рекомендации

/. Актуализация знаний

1. Индивидуальный опрос.

Какие биологические особенности грызунов позволили им стать самым многочисленным отрядом млекопитающих? Какие биологические особенности зайцеобразных позволили им освоить почти все материки, кроме Антарктиды и Австралии?

2. Фронтальная беседа.

Какие особенности белки обыкновенной позволили ей освоить хвойные леса? Какое значение для жизни сусликов имеет то, что они поселяются колониями? Каково значение беличьих в жизни человека и в природе? Почему зубы бобра не тупятся даже при перегрызании толстых деревьев? Какие биологические особенности отличают зайцеобразных от грызунов?

II. Изучение нового материала

1. Характеристика отряда китообразных. (Самостоятельная работа учащихся со статьей «Отряд Китообразных», рисунком 135 учебника по заданиям: рассмотреть рисунок и охарактеризовать китообразных; выяснить приспособленность китообразных к водному образу жизни; назвать группы, на которые подразделяется отряд китообразных; заполнить схему «Отряд Китообразные»; назвать китообразных, занесенных в Красную книгу.)

2. Характеристика отряда ластоногих. (Самостоятельная работа учащихся со статьей «Отряд Ластоногие» и рисунком 136 учебника по заданиям: с помощью рисунка 136 назвать особенности внешнего строения ластоногих, которые отличают их от китообразных; объяснить, какие особенности строения китообразных позволили им освоить полуводный образ жизни; назвать меры охраны ластоногих.)

3. Характеристика отряда хоботных. (Самостоятельная работа учащихся со статьей «Отряд Хоботные» и рисунком 137 учебника по заданиям: прочитать текст, рассмотреть рисунок 137 и рассказать, где обитают слоны; обосновать, как среда обитания слонов сказалась на их внешнем строении; назвать особенности строения зубной системы слонов и объяснить, как эти особенности связаны со средой обитания и особенностями питания; выяснить особенности размножения и развития слонов и то, как эти особенности связаны с численностью слонов.)

4. Характеристика отряда хищных. (Самостоятельная работа учащихся со статьей «Отряд Хищные» и рисунком 138 учебника по вопросам и заданию: какие особенности строения являются общими для представителей отряда хищных? Каковы особенности строения и образа жизни животных из разных семейств отряда хищных? Заполните таблицу «Особенности строения и образа жизни хищных», указав представителей, занесенных в Красную книгу России.)

Особенности строения и образа жизни хищных

| Семейство | Признаки семейства | Представители семейства | Занесены в Красную книгу |

III. Задание на дом

Изучить § 33, ответить на вопросы в конце параграфа; закончить заполнение таблицы «Особенности строения и образа жизни хищных».

Отряды млекопитающих: Парнокопытные, Непарнокопытные

Задачи: продолжить знакомство учащихся с многообразием млекопитающих; дать общую характеристику отрядов парнокопытных и непарнокопытных, с их значением в природе и жизни человека, необходимостью и мерами их охраны.

Оборудование: таблицы «Парнокопытные», «Непарнокопытные».

Методические рекомендации

/. Актуализация знаний

1. Фронтальная беседа.

Какие выводы можно сделать на основании следующих фактов: кит дышит легкими; у зародыша синего кита закладываются зубы (затем они исчезают); в скелете синего кита имеются остатки тазовых костей? Какие особенности строения кита свидетельствуют о том, что его предки были обитателями суши? Несмотря на наличие легких, кит не проживет и часа, если попадет случайно на сушу. Почему?

2. Письменная работа по карточкам.

Определить, о животных какого отряда идет речь.

Водные животные, тело торпедообразное, шея не выражена; передние конечности в виде ластов, задние — атрофированы (не развиты); хвостовой плавник располагается горизонтально, является органом движения; кожа гладкая, под ней лежит толстый

Слой жира; ушные раковины отсутствуют; во рту находится цедильный аппарат из роговых пластин.

Морские хищники, на сушу выходящие только для размножения и выкармливания детенышей; конечности в виде ластов; под кожей залегает толстый слой жира, ушные раковины отсутствуют; у большинства представителей зубы конической формы.

Наземные и полуназемные звери, питающиеся разными позвоночными; резцы мелкие, клыки большие, конические, острые, коренные зубы остробугорчатые; на каждой челюсти слева и справа располагается по одному зубу с режущими вершинами.

Самые крупные наземные растительноядные животные; населяют территории Азии и Африки; верхняя губа срастается с носом, образуя мускулистый орган; клыков нет, заметна одна пара видоизмененных резцов; размножаются редко — один раз в 4 года; ведут стадный образ жизни.

3. Индивидуальный опрос.

Каковы доказательства того, что китообразные и ластоногие — представители класса млекопитающих? Как приспособлено строение водных млекопитающих к обитанию в воде? Какие особенности строения и образа жизни хоботных привели к резкому сокращению их численности на планете? Какие особенности строения и образа жизни хищных обусловили их широкое распространение по территории земного шара?

//. Изучение нового материала

1. Характеристика отряда парнокопытных. (Самостоятельная работа учащихся со статьей «Отряд Парнокопытные» и рисунком 139 учебника по вопросам: каково происхождение названия отряда парнокопытных? Где обитают парнокопытные, как это связано с особенностями строения их конечностей? В чем особенность строения пищеварительной системы парнокопытных? Какова классификация парнокопытных, какие сюда относятся подотряды и семейства? Почему свиней и бегемотов относят к подотряду нежвачных парнокопытных? Какое строение имеет желудок жвачных парнокопытных? Чем жвачные парнокопытные отличаются от нежвачных? Какие парнокопытные занесены в Красную книгу России?)

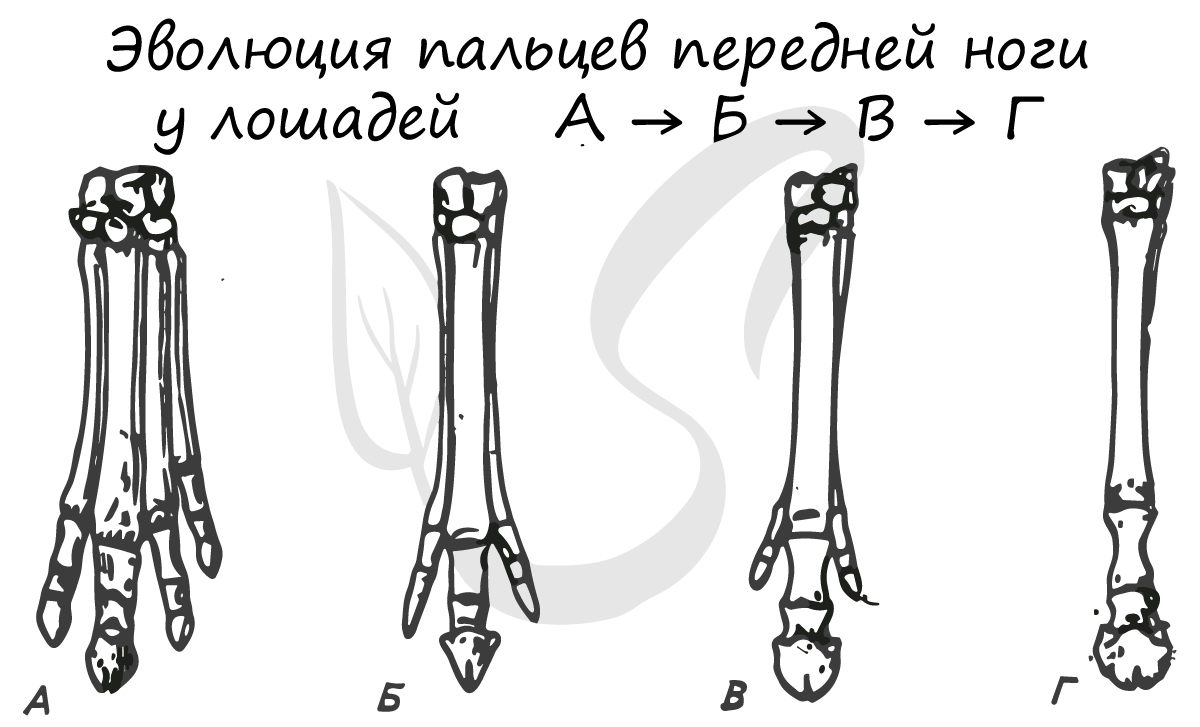

2. Характеристика отряда непарнокопытных. (Самостоятельная работа учащихся со статьей «Непарнокопытные» по вопросам и заданию: каковы отличительные особенности непарнокопытных? Какова классификация непарнокопытных (какие сюда относятся семейства)? Почему тапиров считают примитивными непарнокопытными? Как строение конечностей тапиров связано со средой обитания? На основании каких признаков носорогов относят к непарнокопытным? Почему носороги не имеют шерстяного покрова? Где встречаются носороги, как среда обитания повлияла на строение и образ жизни носорогов? Почему современные носороги столь малочисленны? Каковы особенности распространения и образа жизни лошадиных? Заполнить таблицу «Семейство Лошадиные».)

Семейство Лошадиные

| Представители семейства лошадиных | Распространение | Особенности строения и образа жизни |

III. Закрепление знаний

Выполнение тестовых заданий. Выбрать один ответ из четырех.

1. К признакам парнокопытных не относится:

А) четное число пальцев;

Б) конечные фаланги покрыты роговыми чехлами;

В) сильное развитие III пальца;

Г) II и V пальцы короче двух средних или недоразвиты.

2. К признакам непарнокопытных не относится:

А) желудок однокамерный;

Б) развитие III пальца;

В) желудок многокамерный;

Г) конечные фаланги покрыты копытами.

3. К парнокопытным не относится:

А)корова;

4. К непарнокопытным не относится:

Б) носорог;

В)свинья;

Г) осел.

IV. Задание на дом

Изучить § 34, ответить на вопросы в конце параграфа. Повторить характеристики класса млекопитающих и его отрядов.

Отряд млекопитающих: Приматы

Задачи: познакомить учащихся с многообразием приматов; выявить их характерные особенности, признаки высокой организации по сравнению с другими животными; показать сходство приматов с человеком.

Оборудование: таблицы «Приматы», «Тип Хордовые. Схемы строения головного мозга», цветная иллюстрация из книги «Жизнь животных», том 6.

Методические рекомендации

/. Актуализация знаний

1. Индивидуальный опрос’.

Какие особенности строения являются общими для всех млекопитающих? Почему млекопитающих считают высшими среди хордовых животных? Почему млекопитающих считают одной из самых многочисленных групп животных на территории земного шара?

2. Выполнение тестовых заданий. Выбрать один ответ из четырех.

1. Признак, доказывающий усложнение организации млекопитающих по сравнению с пресмыкающимися:

А) органы чувств;

В) четырехкамерное сердце;

Г) два круга кровообращения.

2. К признакам высокого уровня организации млекопитающих не относится:

В) вскармливание детенышей молоком;

Г) пятипалая конечность.

3. К признакам, обеспечивающим распространение млекопитающих по всему земному шару, не относится:

Б) высокое развитие нервной системы;

Г) удаление продуктов жизнедеятельности.

4. К приспособлениям, позволяющим млекопитающим выживать в районах с резко меняющимися по сезонам условиями окружающей среды, не относится:

Г) видоизменение конечностей.

//. Изучение нового материала

1. Общая характеристика отряда приматов: древесные или наземные животные; средние или небольшие по величине, ведущие стадный образ жизни; активные в дневное время; пальцы конечностей имеют ногти; большой палец конечностей противопоставлен остальным; наличие ключиц в плечевом поясе; развиты все типы зубов; зрение бинокулярное, стереоскопическое, цветовое; кора головного мозга имеет сложное строение; у самок приматов пара сосков млечных желез; детеныши рождаются беспомощными. (Объяснение учителя с использованием таблиц и рисунков учебника 141 и 142.)

2. Классификация приматов. Общая характеристика подотряда полуобезьян. (Объяснение учителя с элементами рассказа.)

3. Общая характеристика подотряда высших приматов. (Объяснение учителя с элементами рассказа.)

4. Классификация высших приматов. (Объяснение учителя с элементами рассказа.)

5. Характеристика представителей человекообразных обезьян. (Самостоятельная работа учащихся с текстом учебника нас. 186—187 по вопросам: каковы особенности внешнего строения орангутанга, шимпанзе, гориллы? Каков образ жизни этих обезьян? В какой части света они обитают? В чем сходство человека и человекообразных обезьян? О чем свидетельствуют черты их сходства? В чем главное отличие человека от человекообразных обезьян?)

///. Закрепление знаний

Какие признаки отличают приматов от других млекопитающих? В чем отличие обезьян от полуобезьян? Какие особенности отличают человека от человекообразных обезьян? (Фронтальная беседа.)

IV. Задание на дом

Изучить § 35, ответить на вопросы в конце параграфа.

Дата добавления: 2018-08-06 ; просмотров: 825 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Б конечные фаланги покрыты роговыми чехлами;.

Studopedia. net

17.11.2019 23:07:24

2019-11-17 23:07:24

Источники:

Https://studopedia. net/7_1343_otryadi-mlekopitayushchih-kitoobraznie-lastonogie-hobotnie-hishchnie. html

Какой отдел пищеварительной системы жвачных парнокопытных можно назвадь собственно желудком? Биология » /> » /> .keyword { color: red; } Какие адаптации пищеварительной системы парнокопытных связаны с их рационом егэ по биологии

Какой отдел пищеварительной системы жвачных парнокопытных можно назвадь собственно желудком

Какой отдел пищеварительной системы жвачных парнокопытных можно назвадь собственно желудком?

Какой отдел пищеварительной системы жвачных парнокопытных можно назвадь собственно желудком?

Желудок жвачных состоит из 4х камер(отделов) рубец, книжка, сетка, сычуг.

Но собственно желудком можно назвать только СЫЧУГ.

В чем особенности строения желудка у жвачных парнокопытных?

В чем особенности строения желудка у жвачных парнокопытных?

Отсутствие какой группы организмов в пищеварительной системе жвачных животных приведет к их неспособности переварить поедаемую траву?

Отсутствие какой группы организмов в пищеварительной системе жвачных животных приведет к их неспособности переварить поедаемую траву?

Какие отделы составляют пищеварительную систему позвоночных?

Какие отделы составляют пищеварительную систему позвоночных.

Каково значение пищеварительной системы?

Какие отделы составляют пищеварительную систему позвоночных?

Какие отделы составляют пищеварительную систему позвоночных.

Каково значение пищеварительной системы?

Какого отдела нет в пищеварительной системе дождевого червя?

Какого отдела нет в пищеварительной системе дождевого червя?

Отделы пищеварительной системы рыбы и лягушки 6 класс?

Отделы пищеварительной системы рыбы и лягушки 6 класс.

В чем особенности строения желудка у жвачных парнокопытных?

В чем особенности строения желудка у жвачных парнокопытных.

Из каких основных отделов состоит пищеварительная система позвоночных?

Из каких основных отделов состоит пищеварительная система позвоночных?

У жвачных парнокопытных отделом желудка, из которого отрыгивается полупереваренная пища для вторичного пережевывания, является : * а) рубец ; б) сетка ; в) книжка ; г) сычуг?

У жвачных парнокопытных отделом желудка, из которого отрыгивается полупереваренная пища для вторичного пережевывания, является : * а) рубец ; б) сетка ; в) книжка ; г) сычуг.

Отдел пищеварительной системы, где начинается расщепление углеводов?

Отдел пищеварительной системы, где начинается расщепление углеводов?

На этой странице находится вопрос Какой отдел пищеварительной системы жвачных парнокопытных можно назвадь собственно желудком?, относящийся к категории Биология. По уровню сложности данный вопрос соответствует знаниям учащихся 5 — 9 классов. Здесь вы найдете правильный ответ, сможете обсудить и сверить свой вариант ответа с мнениями пользователями сайта. С помощью автоматического поиска на этой же странице можно найти похожие вопросы и ответы на них в категории Биология. Если ответы вызывают сомнение, сформулируйте вопрос иначе. Для этого нажмите кнопку вверху.

Соединительная ткань выполняет функции опоры, защиты, поддержание формы тела, терморегуляции, транспорта в — в, запасание питательных в — в, а нервная ткань согласует работу всех органов, связь с внешней средой. По строение : в соединительной ткани..

Соеденительная ткани состоят из различных по форме клеток и развитого межклеточного вещества. Эти ткани образуют кости, хрящи, входят в состав внутренних органов и соединяют их между собой. По функциям соеденительные ткани бывают опорными( костная..

Кедр, ананас, свёкла сахарная.

Ряска малая, ананас, клен канадский, борщевик Сосновского, свекла сахарная имеют плоды.

Листв многих растений приобретет другой цвет для защиты от холодов некоторые деревья покрываются более толстой корой.

1047 — 63×56 = — 2537 Ответ : — 2537.

5. Основные аминокислоты входящие в стостав белка человека : Глицин, Аланин, Валин, Лейцин, Изолейцин, Метионин, Серин, Тирозин, Треонин, Фенилаланин, Цистеин, Аспаргин, Аспаргиновая кислота, Глутамин, Глутаминовая кислота, Аргинин, Лизин, Гистидин, ..

Ткани внутренней среды многообразны. Они характеризуются мощным развитием межклеточного (основного) вещества. К тканям внутренней среды относятся : кровь, лимфа, рыхлая соединительная ткань, ретикулярная ткань, жировая ткань, пигментная ткань, плот..

Вот Ваш номер 3. Я немного по своему рисунок перерисовала, ибо на Вашем невозможно указать то, что требуется в задании, и у Вас нарисована не клетка, а ткань.

Итак дорогие друзья : многие из вас кто увлекаеться политекой, уж сильно не любят слушать как ктото начинает с кемто ругаться. Поэтому я придлагаю обеденить усилия всех существующих людей для постройки на разных планетах космических станций на котор..

© 2000-2022. При полном или частичном использовании материалов ссылка обязательна. 16+

Сайт защищён технологией reCAPTCHA, к которой применяются Политика конфиденциальности и Условия использования от Google.

Отсутствие какой группы организмов в пищеварительной системе жвачных животных приведет к их неспособности переварить поедаемую траву?

Какие отделы составляют пищеварительную систему позвоночных.

Каково значение пищеварительной системы?

Из каких основных отделов состоит пищеварительная система позвоночных.

Biologia. my-dict. ru

06.06.2020 4:27:42

2020-06-06 04:27:42

Источники:

Https://biologia. my-dict. ru/q/5401215_kakoj-otdel-pisevaritelnoj-sistemy-zvacnyh-parnokopytnyh/

КРС, МРС — жвачные животные. Их пищеварительная система представлена в организме пищеварительным каналом (начинается ротовым отверстием и заканчивается анальным) и пищеварительными железами. Органы пищеварения находятся в брюшной, частично в грудной и тазовой полостях, а также в области головы и шеи.

В этом материале новой рубрики «Основы животноводства» перечислены все органы жвачных, участвующие в пищеварительном процессе, коротко рассмотрены их строение и расположение, описаны некоторые функции.

Органы пищеварительной системы жвачных

Губы. Жвачные животные корм захватывают языком, а мелкие еще и губами. У коров губы относительно короткие, толстые, малоподвижные, с бородавко-образными утолщениями. У МРC губы длинные, очень подвижные.

Десны. Десны малочувствительны, но богаты кровеносными сосудами. У жвачных нет верхних резцов или клыков. Слизистая в этой области утолщена и образует зубную пластину. Таким образом, при захватывании корма они зависят от зубной пластины с толстым роговым слоем, а также губ и языка.

Щеки. У КРС слизистая оболочка щек собрана в сильно развитые, до 1 см в высоту, конические щечные сосочки, их верхушки ороговевают и направлены назад. Такие сосочки расположены и на внутренней поверхности губ, что препятствует выпадению кормовой массы изо рта при жевании.

Язык. У жвачных язык узкий с длинной заостренной верхушкой, слизистая часто пигментирована. Подушка языка хорошо выражена, особенно у МРС, отделена от передней части языка пограничным желобом. Уздечка языка двойная. Нитевидные сосочки грубые, ороговевшие, на верхушке языка более тонкие и острые. Конические сосочки разнообразной формы и величины. Грибовидные сосочки хорошо выражены. Валиковидных сосочков много: у коров до 21, овец — до 28, коз — до 18 пар. Листочковидные отсутствуют. У МРС язычная миндалина отсутствует, но имеется парная околонадгортанная миндалина.

Также к органам ротовой полости относятся зубы, твердое и мягкое небо, дно ротовой полости, слюнные, околоушная, нижнечелюстная, подъязычная железы, глотка.

Пищевод. Различают: шейную часть пищевода, в ней петлю пищевода, расположенную на уровне 5-го шейного позвонка, грудную и брюшную части пищевода. У жвачных хорошо выражена та самая петля пищевода. Пищеводные железы есть только в начальной части пищевода. Поперечно-полосатая мышечная ткань обеспечивает отрыгивание корма. Заднее отверстие пищевода образует расширение, чтоб благоприятствует отрыгиванию.

Желудок. У жвачных многокамерный желудок пищеводно-кишечного типа, состоит из четырех отделов — рубец, сетка, книжка и сычуг (собственно желудок).

- Рубец — лежит слева, от диафрагмы (примерно 6 межреберье) до входа в полость таза. Это самый крупный отдел желудка и второй по величине после сычуга у новорожденных.

- Сетка — лежит в области мечевидного отростка, 6-7 межреберье, шаровидной формы, меньше книжки и служит преддверием рубца.

- Книжка — находится в правом подреберье, 7-9 межреберье. Имеет форму сжатого с боков шара.

- Сычуг — лежит в правом подреберье, 9-12 межреберье, грушевидной формы. У взрослых животных второй по величине после рубца, а у новорожденных — самый большой отдел.

Такая пищеварительная система составляет два основных различия в питании между жвачными и многостраничными животными:

- Большая вместимость. Имеется пространство для переработки большого количества объемистых кормов.

- Больше микроорганизмов. Рубец обеспечивает нужную среду для огромной популяции микроорганизмов. Количество рубцовых бактерий колеблется от 25 до 80 млрд/мл, а число простейших — от 200 тыс. до 500 тыс./мл. Рубцовые организмы осуществляют две важные функции:

— Позволяют жвачным переваривать клетчатку. Они сбраживают клетчатку и пентозаны корма с образованием органических кислот (ЛЖК), которые всасываются через рубцовую стенку и обеспечивают жвачным до 80% потребности в энергии.

— В рубце микроорганизмы синтезируют питательные вещества для своего хозяина на основе симбиозных отношений. Наконец, сами микроорганизмы перевариваются в желудочно-кишечном тракте, являясь источником важных питательных веществ.

Двенадцатиперстная кишка. Входит в тонкий отдел кишечника. Располагается у жвачных в правом подреберье и заходит своим участком в почечную область, длиной до 90-120 см и диаметром до 5-7 см. Подвешена на короткой брыжейке, имеет постоянное положение. Именно в этой кишке происходит интенсивное переваривание корма благодаря наличию большого количества пристенных и двух застенных желез.

Тощая кишка. Входит в тонкий отдел кишечника. Начинается от двенадцатиперстной на уровне последнего ребра, касается печени и поджелудочной железы, достигает входа в таз. Подвешена на длинной брыжейке, образует большое количество кишечных петель, формируя своего рода гирлянду вокруг ободочной кишки. Длина и диаметр у КРС до 40 м и 5-6 см, соответственно, у МРС — 30 м и 2 см, соответственно. Без четких границ переходит в подвздошную кишку.

Подвздошная кишка. Входит в тонкий отдел кишечника. Самая тонкая часть тонкой кишки. Расположена между слепой и концевой извилиной ободочной. Входит в толстую кишку на уровне 4-го поясничного позвонка.

Поджелудочная железа. Располагается в брыжейке двенадцатиперстной кишки и вдоль этой кишки, от 12-го грудного до 2-4-го поясничного позвонка, под правой ножкой диафрагмы, частично на лабиринте ободочной кишки. Вырабатывает панкреатический сок, который своими ферментами, способствует перевариванию углеводов и белков корма. Массой у КРС — 350-500 г., у овец — 50-70 г.

Печень. Самая большая железа в организме. У взрослых животных лежит в плоскости общего центра тяжести тела, непосредственно за диафрагмой. Деление печени на доли нечеткое. Имеется почечное вдавление. На задней поверхности правой доли печени находится желчный пузырь грушевидной формы, свисает за острый край печени. Лежит в правом подреберье от 8-го межреберного пространства до позвоночного конца каудального края последнего ребра и области мечевидного хряща. Масса печени у КРС — 3,4-10 кг, у овец — до 775 г.

Слепая кишка. Входит в толстый отдел кишечника. Цилиндрической формы, гладкостенная, до 30-70 см длиной. Располагается в правой половине брюшной полости над ободочной кишкой.

Ободочная кишка. Входит в толстый отдел кишечника. Закручивается спирально в одной плоскости, образуя диск. У жвачных ободочная кишка лежит справа от рубца в дорсальной половине брюшной полости.

Прямая кишка. Входит в толстый отдел кишечника. Является сравнительно коротким прямым отрезком задней кишки. Лежит в тазовой полости между позвоночником и половыми органами и заканчивается анальным отверстием. Имеет ряд кольцевых перетяжек. Анус формируется каудальным концом прямой кишки.

Источники:

- Морфология, физиология и патология органов пищеварения жвачных животных/ К. А. Сидорова, Л.А. Глазунова, С.А. Веремеева, С.В. Козлова, Е.П. Краснолобова, С.А. Пашаян, Н.А. Череменина. — Тюмень: ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, 2021. — 289 с.

- Корма и питание. Краткое изложение. М. Е. Энсмингер, Дж Е. Олдфилд, В. В. Хейнеманн.

Млекопитающие (Mammalia, от лат. mamma — женская грудь, сосок, вымя ) — класс теплокровных наземных животных,

наиболее высоко развитых и вскармливающих своих детенышей молоком. Описано около 5500 видов.

По мере изучения млекопитающих не пренебрегайте главой «Анатомия человека». Если встречаются новые термины, вы, скорее

всего, одержите удачу, если попытаетесь найти их в этой главе. Ведь мы, люди — Homo sapiens — относимся к млекопитающим.

Появление настоящих млекопитающих произошло в мезозойскую эру. Десятки миллионов лет млекопитающие ютились на

задворках мира динозавров, но, в конечном счете, эволюция расставила все на свои места: изменения климата привели к гибели

динозавров. Здесь то и восторжествовали теплокровные млекопитающие, которые к настоящему времени заселили весь мир.

Преимущества млекопитающим дали многочисленные прогрессивные черты строения — ароморфозы. Давайте приступим к их

изучению.

Замечу, что ароморфозы млекопитающих возникли независимо от птиц: это две разные эволюционные ветви. Млекопитающие произошли не от птиц, а от древних пресмыкающихся. Поэтому не удивляйтесь, если некоторые ароморфозы окажутся уже вам знакомы.

Млекопитающие делятся на подкласс первозверей и противопоставленных им зверей, к которым относятся сумчатые и плацентарные.

Первозвери — наиболее примитивная группа млекопитающих, которых также называют яйцекладущими или клоачными. Они откладывают

яйца в скорлупе точно также, как и пресмыкающиеся, имеют клоаку, вороньи кости (коракоиды).

Сумчатые животные отличаются короткой продолжительностью беременности, из-за чего им приходится донашивать детеныша в специальном кармане на брюшной стороне тела — сумке. В ней молодые особи развиваются и питаются молоком. Сумчатые встречаются только в Австралии,

так как данный континент раньше остальных материков отделился от Гондваны, утратив с ней связь: это привело к формированию в Австралии удивительной флоры и фауны.

Плацентарные, называемые высшие звери, имеют хорошо развитую, совершенную плаценту и исходное число зубов — 44. Изучать строение

млекопитающих мы будем на примере домашней собаки и других животных.

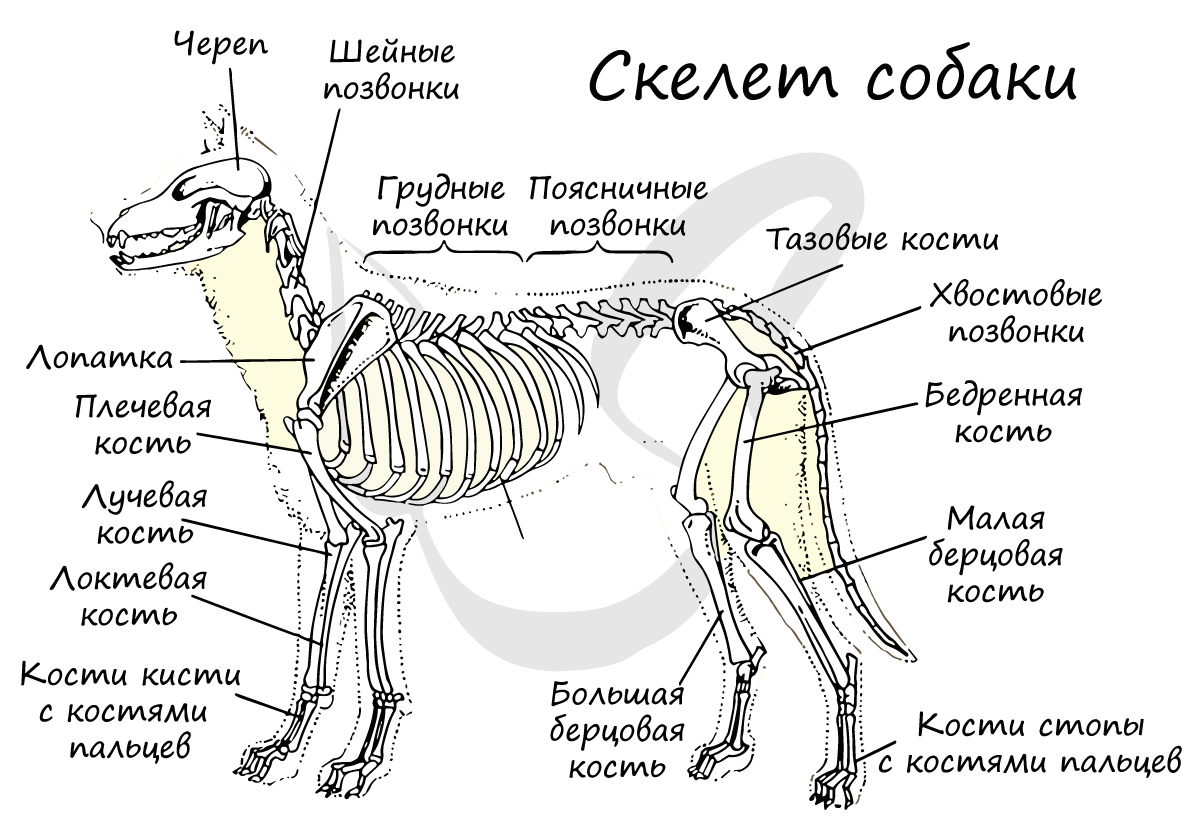

Тело подразделяется на голову, туловище и хвост. Имеются парные конечности: передние и задние, расположенные под телом

животного, что является отличием от рептилий, у которых конечности расположены по бокам тела.

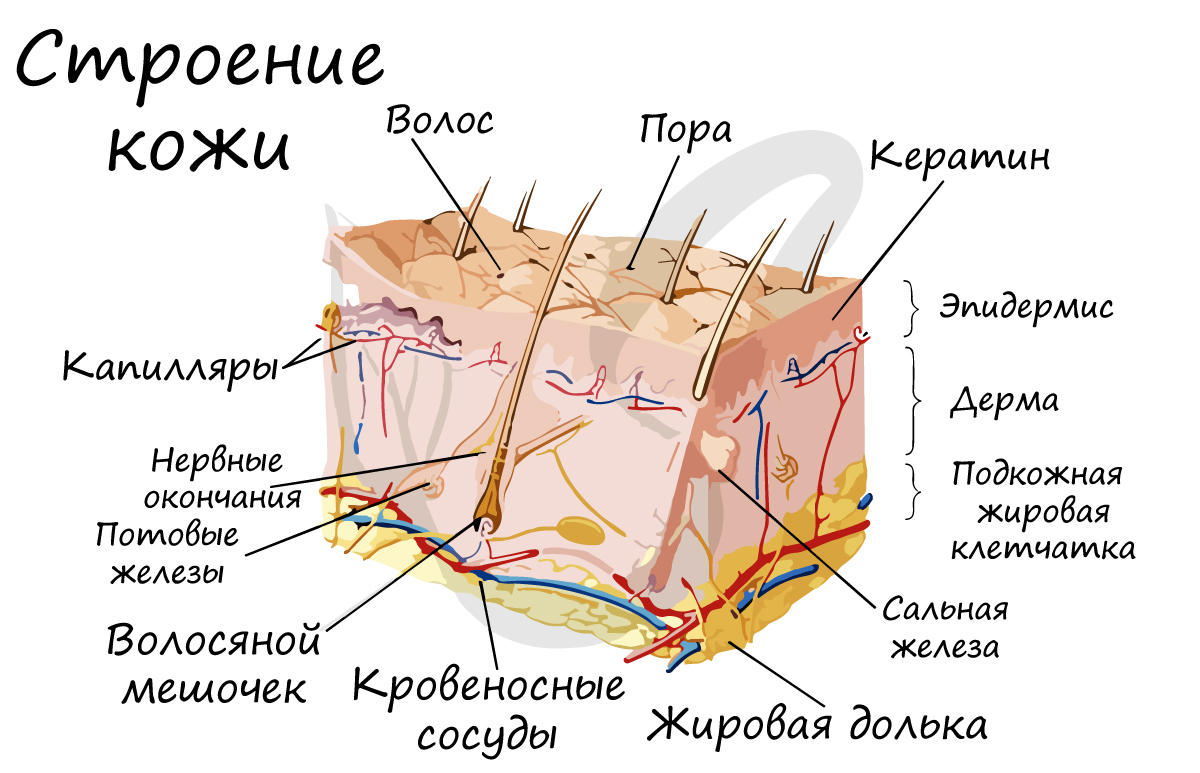

Две пары неубирающихся когтей (производных эпидермиса) расположены на конечностях. Кожа собаки эластичная и прочная,

тело покрыто волосяным покровом, состоящим из ости и подшерстка.

В толще кожи проходит большое количеств кровеносных капилляров, которые участвуют в терморегуляции: могут сужаться

(во время холода), либо расширяться (во время жары). Таким образом, кожа является депо крови и принимает участие в

терморегуляции.

В коже находятся сальные железы, протоки которых открываются в волосяные сумки. Сальные железы выделяют жироподобный секрет, покрывающий кожу защитным слоем. Потовые железы имеют вид трубочек, свернутых в клубок, протоки которых открываются на поверхность

кожи. При испарении секрета потовых желез поверхность кожи охлаждается, таким образом, потовые железы участвуют в

терморегуляции.

Запомните, что млечные железы, давшие название целому классу — млекопитающим, являются по своему происхождению

видоизмененными потовыми железами.

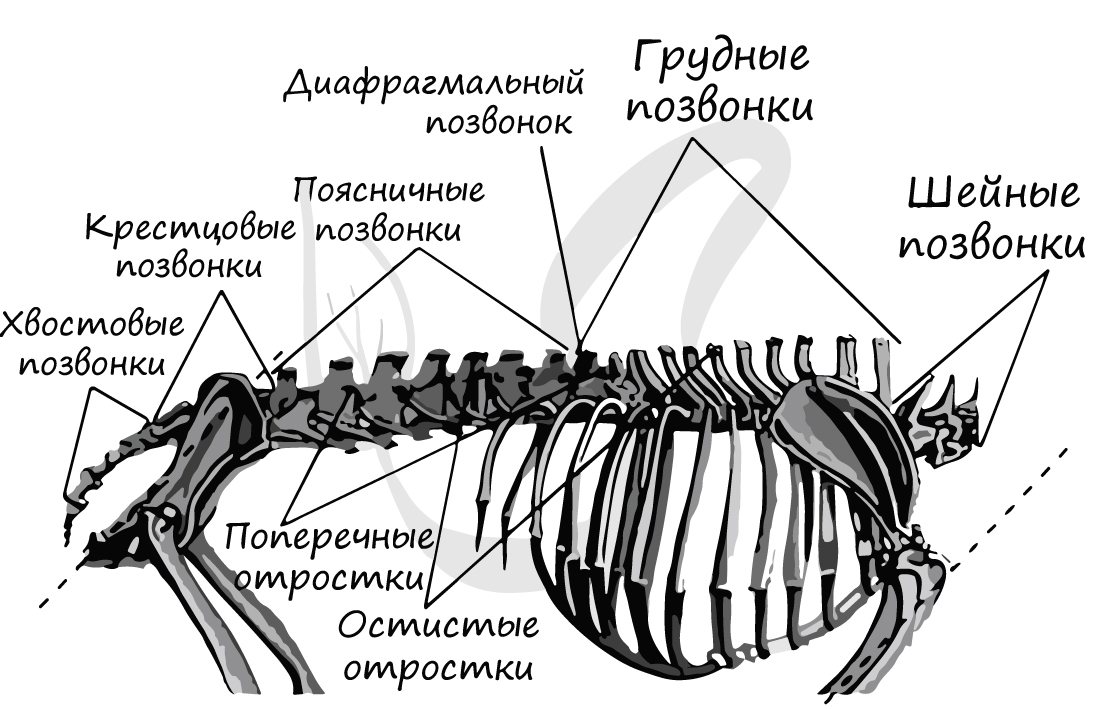

Позвоночник состоит из позвонков с плоской поверхностью, между которыми лежат хрящевые диски, помогающие равномерно

распределить нагрузку на позвонки. Позвоночник включает 5 отделов: шейный (7 позвонков), грудной (12-15),

поясничный (2-9), крестцовый (1-9) и хвостовой (3-49).

У подавляющего большинства млекопитающих шейный отдел состоит из 7 позвонков. Представьте: 7 и в маленькой мышке, и в

длинной шее жирафа — отличия только в размерах. Первые два шейных позвонка называются атлант и эпистрофей, они образуют

суставы, обеспечивающие подвижность головы.

Пояс передних конечностей (плечевой) представлен ключицами и лопатками, коракоид подвергается редукции (исчезновению). Пояс задних

конечностей (тазовый) состоит из двух тазовых костей, каждая из которых образована в результате срастания трех костей: седалищной, подвздошной и лобковой.

Свободная передняя конечность представлена плечевой костью (плечо), локтевой и лучевой костями (предплечье), запястьем, пястьем и

фалангами пальцев (кисть). Скелет свободной задней конечности включает в себя бедренную кость (бедро), малую и большую берцовые кости

(голень), предплюсну, плюсну и фаланги пальцев (стопу).

В зависимости от образа жизни животного пальцы на конечностях развиты в различной степени. Для летучих мышей характерны

удлиненные фаланги пальцев, между которыми натянута перепонка. У антилоп (парнокопытные) развиты два пальца, а у лошадей

(непарнокопытные) — один.

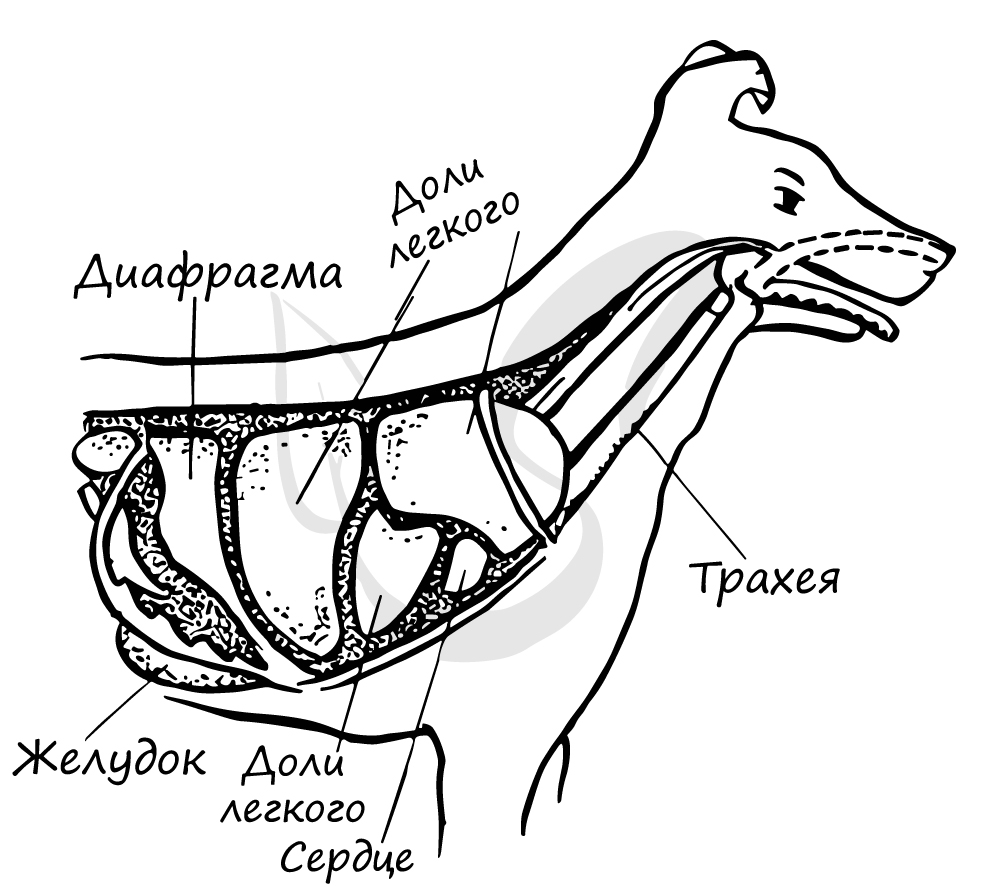

Мышечная система высокодифференцирована и приспособлена к выполнению самых разных движений. Отличительным анатомическим признаком

млекопитающих является наличие диафрагмы — тонкой грудобрюшной мышечной перегородки, которая разделяет брюшную и грудную полости. Она имеет куполообразный вид, участвует в дыхании.

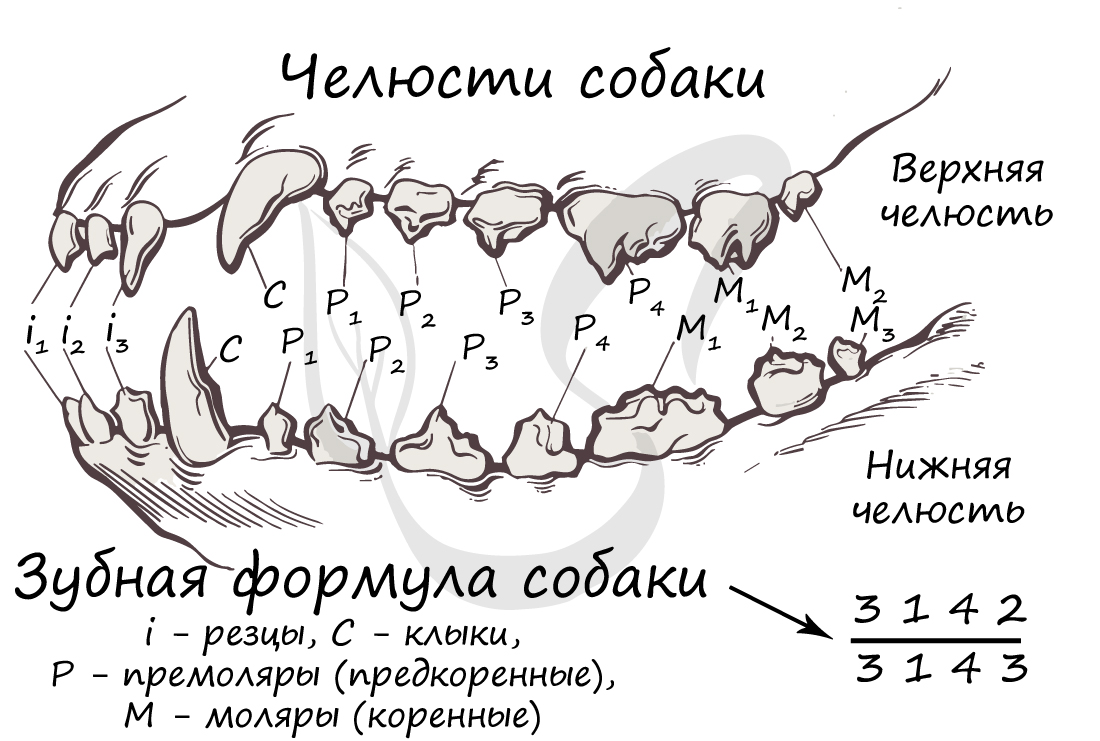

Состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка и кишечника, включающего тонкую, толстую и прямую кишку,

оканчивающуюся анальным отверстием. В ротовой полости находятся специализированные зубы: резцы, клыки, предкоренные

и коренные. Зубы располагаются в альвеолах — углублениях в кости челюсти.

Зубная формула может быть составлена для любого вида зверей, в зависимости от образа жизни она будет отличаться.

Верхняя часть дроби отражает строение верхней челюсти, нижняя, соответственно, нижней. Числа обозначают количество зубов в последовательности: резцы, клыки, премоляры (предкоренные) и моляры (коренные).

В ротовую полость открываются слюнные железы. Пищеварительная система в целом типичного строения, в тонкую кишку

открываются протоки печени и желчного пузыря, поджелудочной железы.

Особо необходимо отметить желудок жвачных животных. Из-за больших объемов растительной пищи, потребляемой ими,

желудок имеет сложное строение. Он состоит из 4 отделов: сычуг, книжка, сетка и рубец.

Сначала пища попадает в рубец, где под действием микроорганизмов происходит расщепление целлюлозы: такая картина напоминает

бродильный чан. Далее пища отрыгивается и вторично заглатывается, на этот раз, попадая сначала в сетку, затем в книжку и, наконец,

в сычуг, который продолжается в тонкий кишечник.

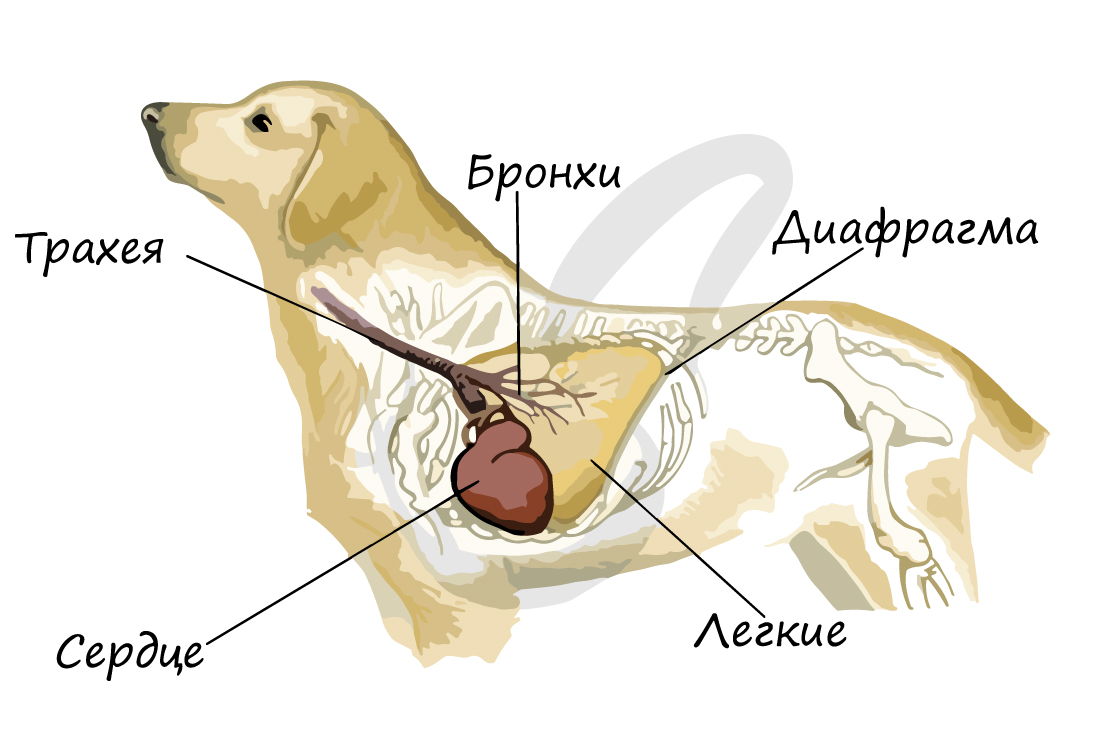

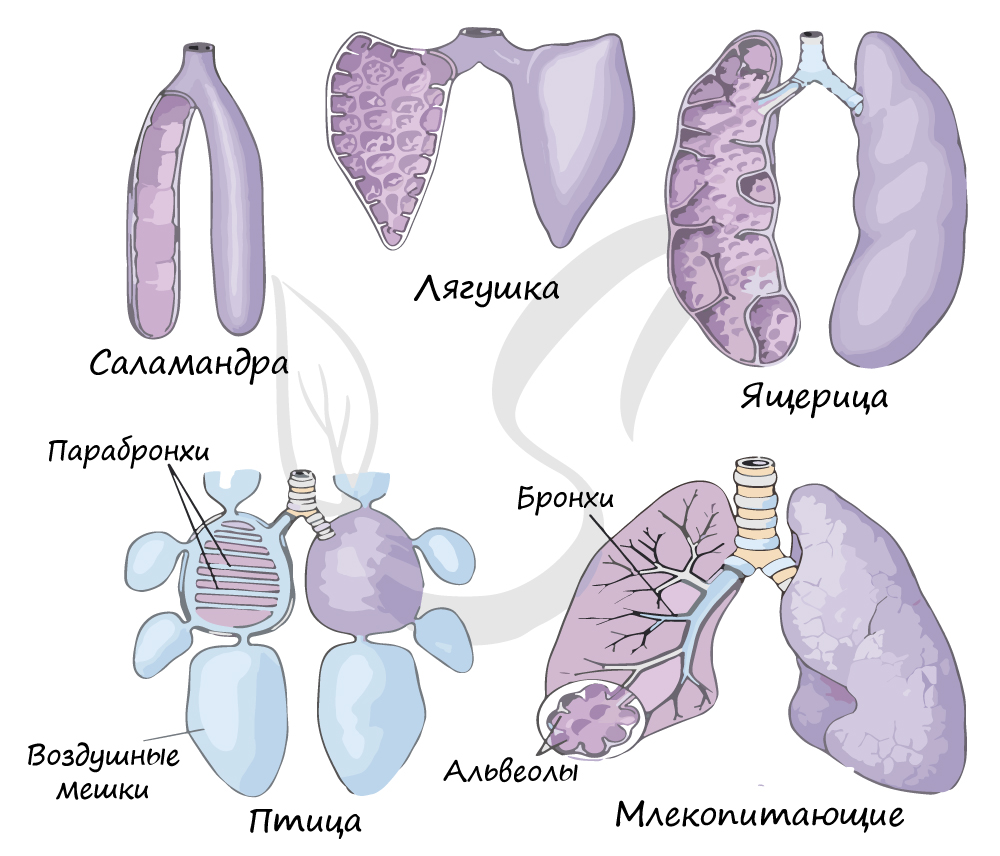

Состоит из воздухоносных путей и легких. Воздухоносные пути представлены носовой полостью, гортанью, трахеей и

бронхами. Легкие имеют альвеолярное строение, состоят из множества пузырьков — альвеол (300 — 500 млн.), которые

оплетены густой сетью капилляров: именно здесь и происходит газообмен.

В гортани располагается орган голосообразования — хорошо развитые голосовые связки. В акте вдоха и выдоха принимают

участие межреберные мышцы грудной клетки и особая мышца млекопитающих — диафрагма.

Дыхательная система участвует также в терморегуляции: по мере продвижения через воздухоносные пути воздух нагревается.

При учащении дыхания интенсивнее идет теплоотдача.

Животные со слабо развитыми потовыми железами охлаждают свой организм, испаряя воду с поверхности языка.

Так у собак в жаркую погоду частота дыхательных движений может достигать 30 в минуту.

Теперь, когда вами изучены классы хордовых, вы можете познать эволюцию в сравнении. На схеме ниже вы увидите,

как постепенно усложнялось строение легких, увеличивалась дыхательная поверхность.

При микроскопии крови заметна особенность млекопитающих — безъядерные эритроциты. Отсутствие ядра у одной клетки

мало что дает, но отсутствие ядра у миллионов клеток повышает кислородную емкость крови, транспорт газов становится эффективнее.

Сердце млекопитающих четырехкамерное, два круга кровообращения полностью отделены друг от друга, в связи с чем на более

высокий уровень поднимается обмен веществ — возникает теплокровность. От сердца отходит только одна — левая дуга аорты.

Большой круг кровообращения начинается из левого желудочка, от которого отходит аорта. Она разветвляется на множество артерий,

в конечном счете — до капилляров в тканях и органах, где происходит тканевой газообмен и перенос питательных веществ в клетки.

Венозная кровь от внутренних органов и тканей по венам собирается правое предсердие.

Малый (легочный) круг кровообращения начинается из правого желудочка (куда венозная кровь попадает из правого предсердия),

далее кровь направляется в легочный ствол, легочные артерии и наконец — в капилляры легких. Здесь происходит газообмен: из альвеолярного

воздуха в кровь поступает кислород, а из крови удаляется углекислый газ. После этого насыщенная кислородом артериальная кровь

направляется по легочным венам в левое предсердие.

Хотел бы предупредить распространенную ошибку: понятие о том, что по венам течет венозная кровь, а по артериям течет артериальная кровь —

в корне неверно.

Запомните, что артерии это сосуды, по которым кровь движется от сердца, а вены — к сердцу. Их названия не зависят от насыщения кислородом крови

, так, к примеру, в малом круге кровообращения по легочным артериям к легким течет венозная кровь.

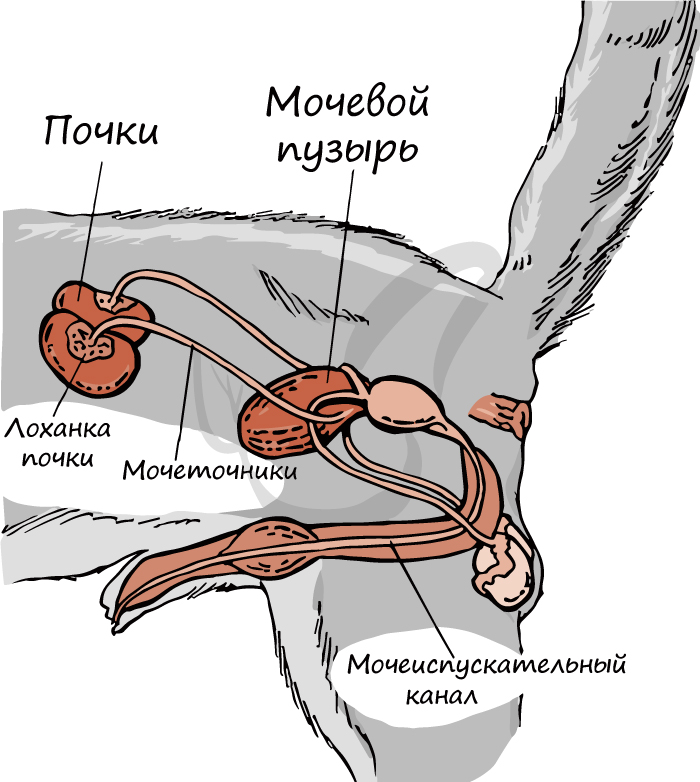

Органами выделения млекопитающих являются тазовые (вторичные) почки, называемые также — метанефрос. Почки лежат по бокам позвоночника,

имеют бобовидную форму. От каждой почки отходит по мочеточнику, впадающему в мочевой пузырь. Мочевой пузырь — резервуар мочи, служит для

ее накопления. Из мочевого пузыря берет начало мочеиспускательный канал.

Основной конечный продукт обмена веществ у млекопитающих — мочевина. Мочевина образуется в печени, попадает в кровь и

фильтруется почками.

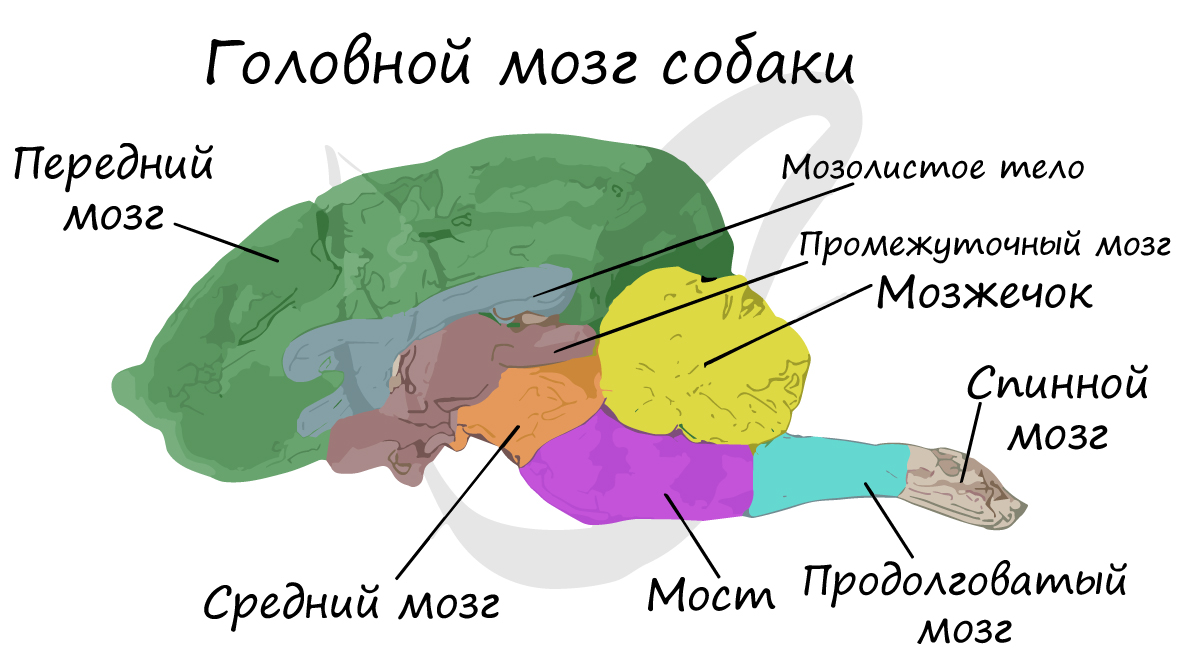

Вам уже известно, что нервная система достигает исключительно высокого уровня развития. Сложное поведение

млекопитающих и быстрое легкое формирование у них условных рефлексов осуществляется в первую очередь благодаря развитию коры

больших полушарий головного мозга.

Благодаря бороздам, углублениям участков головного мозга, и извилинам, волнистым складкам, поверхность больших полушарий

значительно увеличивается. Такой тип мозга называется кортикальный (от лат. cortex — кора). Хорошо развит мозжечок, отвечающий за координацию движений. Средний мозг относительно

небольших размеров.

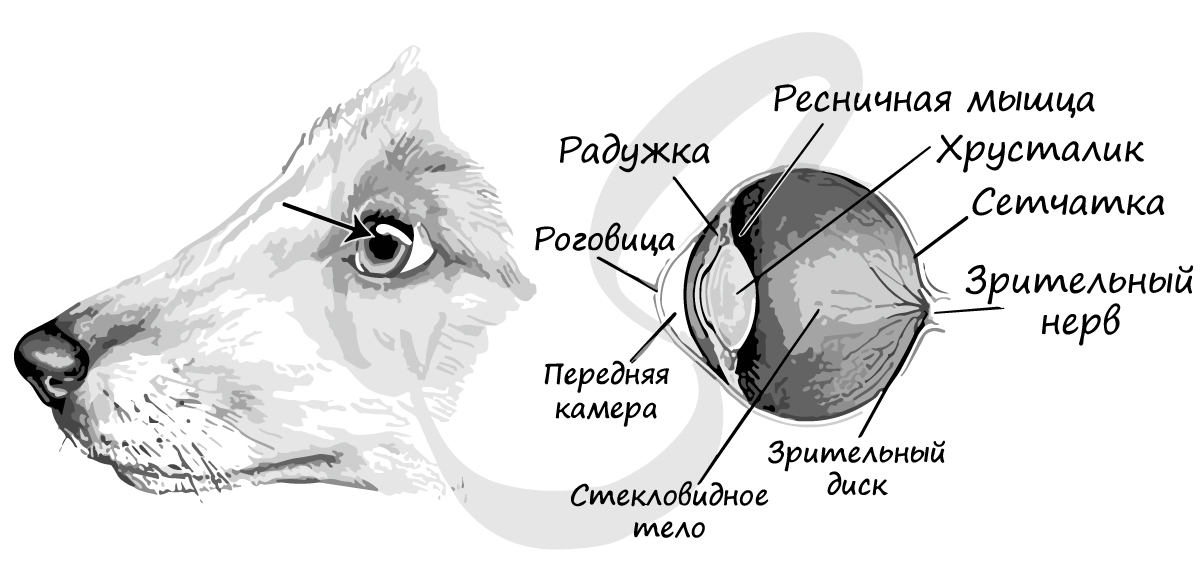

Органы чувств у разных отрядов млекопитающих развиты неодинаково. Органы обоняния находятся в верхней части носовой полости,

хорошо развиты у собак: в их головном мозге можно обнаружить две большие обонятельные доли.

Органы зрения представлены глазами. Аккомодация, настройка глаза на наилучшее видение объекта, у млекопитающих достигается

только изменением кривизны хрусталика под влиянием сокращений ресничной мышцы.

Органы слуха хорошо развиты, особенно у ночных и сумеречных животных. Внутренне ухо является органом слуха и равновесия.

У млекопитающих впервые появляется наружный отдел уха — ушная раковина, которая улавливает звуки и выполняет функцию

антенны-фильтра.

Среднее ухо содержит уже три слуховых косточки: молоточек, наковальню и стремечко.

Особо отметим органы осязания млекопитающих — вибриссы (от лат. vibro — колеблюсь), или осязательные волоски. Это длинные

жесткие волосы, возвышающиеся над поверхностью шерстного покрова, расположенные пучками около глаз. Каждой вибриссе отведен

свой участок мозга.

Вибриссы улавливают воздушные потоки, которые отражаются от объектов окружающей среды. С помощью вибрисс и при участии органов зрения головной мозг строит картину трехмерного мира, благодаря чему животное в

полной темноте может успешно обходить препятствия.

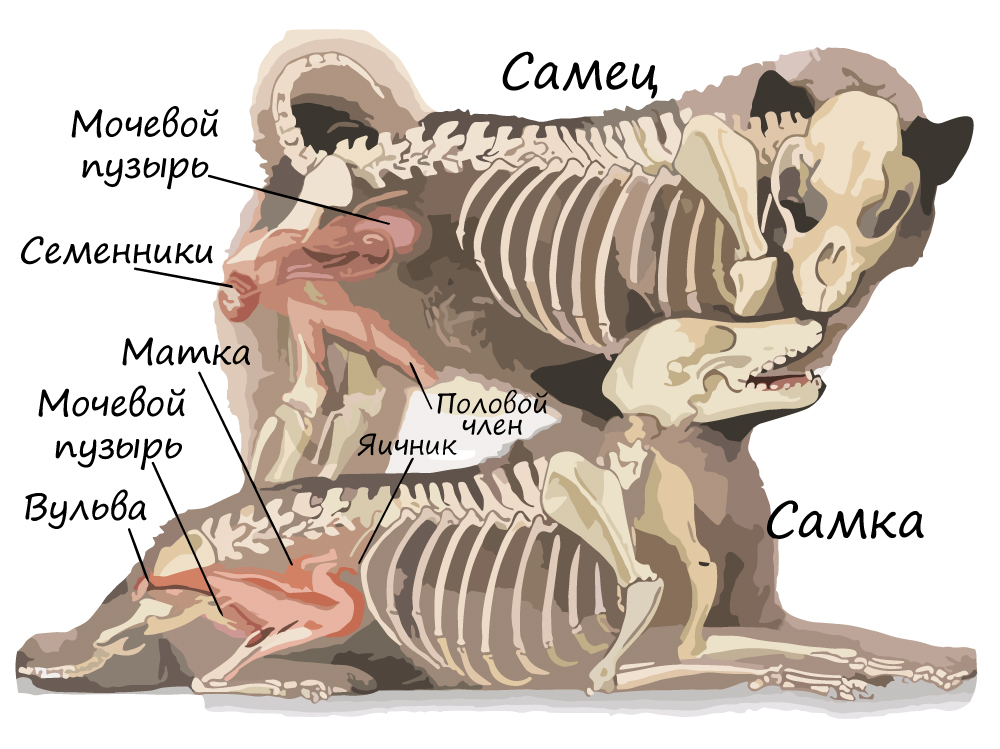

Половые железы представлены парными семенниками у самцов, яичниками — у самок. Семенники находятся вне полости тела в мошонке,

от них начинается семявыносящий, а затем и семяизвергательный канал, впадающий в мочеиспускательный канал. Мочеиспускательный канал

открывается на половом члене.

Женская половая система состоит из яичников, от которых начинаются яйцеводы (фаллопиевы трубы), открывающиеся в матку. Матка,

мышечный орган, задним концом сообщается со влагалищем. Вульва — собирательное название женских наружных половых органов.

Оплодотворение внутреннее, происходит в фаллопиевой трубе.

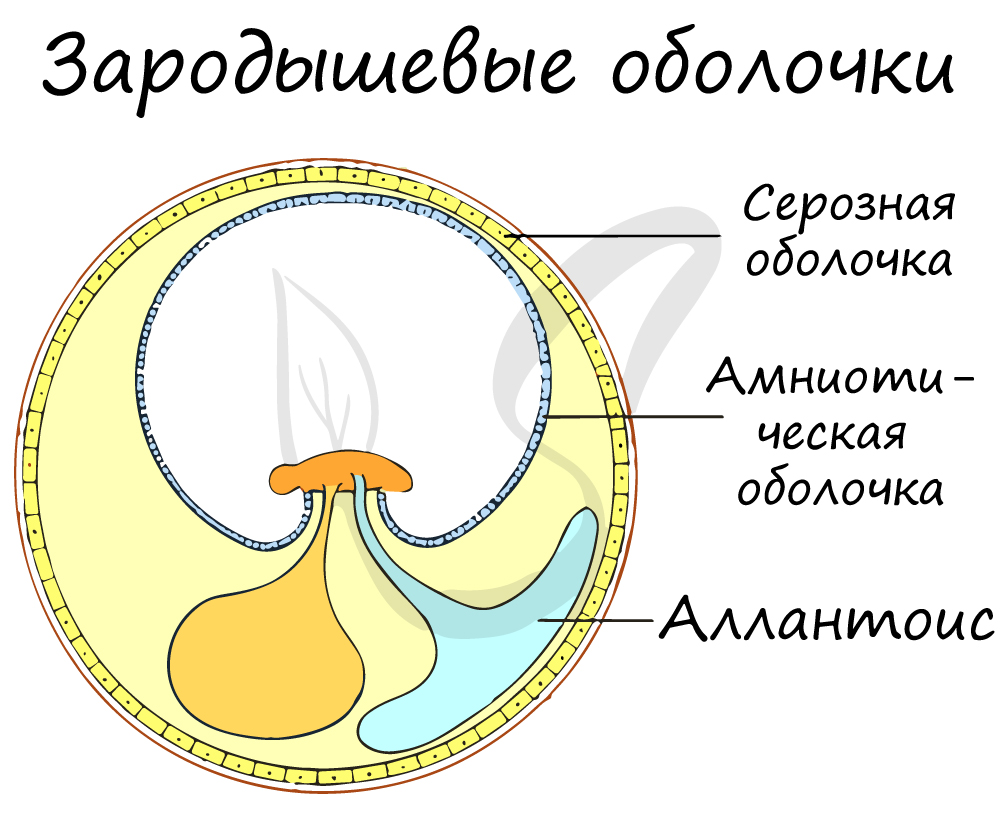

Зародыш развивается в организме матери, окружен зародышевыми оболочками, характерными для амниот. Вокруг зародыша образуется амнион —

пузырь с амниотической жидкостью, серозная оболочка и особый зародышевый орган дыхания — аллантоис.

Лекция № 22. Особенности пищеварения у жвачных животных.

У жвачных желудок сложный многокамерный, включает четыре отдела — рубец, сетку, книжку и сычуг. Первые три отдела называют преджелудками, а сычуг выполняет функцию однокамерного железистого желудка. Слизистая оболочка преджелудков покрыта плоским многослойным ороговевающим эпителием и не содержит секреторных пищеварительных желез.

В преджелудках жвачных животных созданы идеальные условия для роста, развития микроорганизмов и гидролиза питательных веществ корма под действием бактериальных энзим:

1. Регулярное поступление корма (5 – 9 раз в сутки).

2. Достаточное количество жидкости (питьевая вода, слюна).

3. Повторное пережевывание (жвачка) корма – это увеличивает поверхность и доступность питательных веществ корма для микроорганизмов.

4. Растворимые продукты жизнедеятельности микроорганизмов легко всасываются в кровь или переводятся в другие отделы желудка, не накапливаясь в рубце.

5. Слюна жвачных богата бикарбонатом; за счет нее в основном поддерживается объем жидкости, постоянство рН и ионного состава. За сутки в рубец поступает около 300 г NaHC03. В ней содержится также значительное количество мочевины и аскорбиновой кислоты, имеющих важную роль для жизнедеятельности симбионтной микрофлоры.

6. Постоянный газовый состав с низким содержанием кислорода.

Рекомендуемые материалы

7. Температура в рубце поддерживается в пределах 380 — 420С, причем ночью она выше, чем днем.

Рубец — Rumen — самая большая по объему бродильная камера преджелудков. У крупного рогатого скота емкость рубца — до 200 л, овец и коз — около 20 л. Наибольшее развитие рубца начинается после перехода молодняка к смешанному питанию с использованием грубых кормов. На слизистой оболочке рубца формируются разной величины сосочки, увеличивающие его всасывательную поверхность. Имеющиеся в рубце мощные складки разделяют его на дорзальный и вентральный мешки и слепые выступы. Эти складки и мышечные тяжи при сокращениях рубца обеспечивают сортировку и эвакуацию содержимого в ниже лежащие отделы.

Сетка — Reticulum — небольшой округлой формы отдел емкостью 5 – 10 л у коров и 1,5 – 2 л у овец и коз. Сетка от преддверия рубца отделена серповидной складкой, через которую проходит только измельченное и частично обработанное содержимое рубца. На слизистой оболочке сеткирасположены выступающие над ее поверхностью ячейки, сортирующие имеющееся там содержимое. Поэтому сетку следует рассматривать как сортировочный орган. Мелкие, обработанные частицы сокращениями сетки поступают в следующие отделы желудка, а более крупные переходят в рубец для их дальнейшей обработки.

Книжка – Omasum — слизистая оболочка образует разной величины (большие, средние, малые) листки, между которыми задерживаются более крупные частицы корма для дополнительного измельчения, а разжиженная часть содержимого переходит в сычуг. Таким образом, книжка является своеобразным фильтром. В книжке, хотя и в меньшей степени, чем в рубце и сетке продолжаются процессы гидролиза питательных веществ ферментами микроорганизмов. В ней активно всасываются 50% поступившей воды и минеральных веществ, аммиак и 80 – 90% ЛЖК.

Сычуг – Abomasum — Слизистая оболочка сычуга содержит железы, вырабатывающие сычужный сок. За сутки образуется: у коров — 40 — 80 л, у телок и бычков — 30 — 40, у взрослых овец — 4 — 11 л. сычужного сока рН которого колеблется от 0,97 до 2,2. Как и у животных с однокамерным желудком, наиболее важные составляющие сычужного сока — это ферменты (пепсин, химозин, липаза) и соляная кислота. Одна из существенных особенностей сычужного пищеварения — непрерывная секреция сычужного сока в связи с постоянным поступлением в сычуг предварительно подготовленной однородной массы из преджелудков.

Пищевод входит в желудок на границе между сеткой и преддверием рубца и дальше продолжается по стенке сетки до входа в книжку как пищеводный желоб в виде полузамкнутой трубки. Пищеводный желоб хорошо развит у молодняка и обеспечивает поступление молока, минуя преджелудки (которые еще не развиты и не функционируют) непосредственно в сычуг. С началом приема молока происходит раздражения рецепторов ротовой полости и рефлекторное смыкание валиков пищеводного желоба. Сосательные движения усиливают смыкание валиков пищеводного желоба, поэтому в первые дни молодняку рекомендуется выпаивать молоко через сосковую поилку. В этом случае молоко в ротовой полости хорошо смешивается со слюной и в сычуге образуется рыхлый молочный сгусток, доступный для дальнейшего переваривания. При быстром заглатывании молока большими порциями желоб не успевает сомкнуться и часть молока попадает в преджелудки, что может привести к значительным нарушениям пищеварительных и других функций организма.

С 20–21-го дня молодняк начинает принимать грубый корм и значение пищеводного желоба постепенно уменьшается. С этого времени начинают функционировать преджелудки, которые заселяются микрофлорой. До 3 месячного возраста у телят наблюдается своеобразный переходный период от пищеварения в сычуге к пищеварению в преджелудках. К 6 месяцам преджелудки достигают полного своего развития и у телят устанавливается тип пищеварения, свойственный взрослым животным, когда гидролиз питательных веществ осуществляется ферментами микроорганизмов.

Состояние преджелудков в 6-ти недельном возрасте при разных типах кормления.

Телята рождаются с недостаточно развитыми преджелудками. Поэтому необходимо как можно раньше начать стимулировать деятельность рубца. Это позволит сократить период выпойки и раньше перейти на растительную пищу. Это важно, в том числе, и с экономической точки зрения. Уже с 3-5 дня необходимо предлагать телятам качественные концентрированные корма. При переваривании зерна образуются кислоты, способствующие деятельности рубца и рубцовой микрофлоры сильнее, чем механическая стимуляция грубым кормом, как предполагалось раньше. Скармливание сена не имеет такого эффекта, как скармливание концентратов. Это можно видеть на следующих изображениях:

В преджелудках микроорганизмы находит благоприятные условия для своей жизнедеятельности и размножения. Только в 1 г содержимого рубца насчитывается до 1 млн инфузорий и 1010 бактерий. Микроорганизмы рубца представлена главным образом бактериями, простейшими одноклеточными организмами и грибками. Их количество и видовой состав зависит от состава рациона, поэтому включать в рацион новые корма и переходить от одного рациона к другому следует постепенно.

Значение микроорганизхмов в пищеварении жвачных животных.

1. Возможность получения энергии из сложных углеводов, содержащихся в клетчатке и в волокнистых структурах растений.

2. Возможность компенсирования белковой и азотной недостаточности. Микроорганизмы рубца обладают способностью использовать небелковый азот для образования белка собственных клеток, который затем используется для образования животного белка.

3. Синтез витаминов группы В и витамина К.

Микрофлора представлена грамположительными и грамотрицательными бактериями, по типу дыхания анаэробы, около 150 видов. По участию в процессах пищеварения и по используемому субстрату можно выделить группы целлюлозолитических, протеолитических и липолитических бактерий. Между различными видами бактерий устанавливается сложные формы взаимоотношений. Симбионтные взаимоотношения разных видов бактерий позволяют им кооперироваться в использовании метаболитов одних видов бактериями другого вида. По образу и месту жительства различают бактерии, связанные со стенкой рубца, располагающиеся на поверхности ее слизистой оболочки, бактерии, фиксирующиеся на поверхности твердых частиц корма и бактерии, свободноживущие в рубцовом содержимом.

Микрофауна (простейшие) представлены разнообразными (около 50 видов) инфузориями (класс реснитчатых). Некоторые авторы выделяют до 120 видов рубцовых простейших, в том числе у крупного рогатого скота — 60, у овец и коз — до 30 видов. Но у одного животного одновременно может быть 14–16 видов. Инфузории быстро размножаются и за сутки могут давать до пяти поколений. Видовой состав и количество инфузорий так же как и бактерий, зависит от состава рациона и реакции среды содержимого рубца. Наиболее благоприятной для их жизнедеятельности является среда с рН 6 – 7.

Значение инфузорий состоит в том, что они, разрыхляя и измельчая, подвергают корм механической обработке, делая его более доступным для действия бактериальных ферментов. Инфузории поглощают зерна крахмала, растворимые сахара, предохраняя их от сбраживания и бактериального расщепления, обеспечивают синтез белков и фосфолипидов. Используя для своей жизнедеятельности азот растительного происхождения, инфузории синтезируют белковые структуры своего организма. Продвигаясь вместе с содержимым по пищеварительному тракту, они перевариваются, и животные получают более полноценный белок микробиального происхождения. По данным В.И. Георгиевского биологическая ценность белка бактерий оценивается в 65%, а белка простейших — в 70%.

Переваривание углеводов.

Углеводы составляют 50 – 80% растительного корма. Это полисахариды: целлюлоза, гемицеллюлоза, крахмал, инулин, пектиновые вещества и дисахариды: сахароза, мальтоза и целлобиоза. Переваривание клетчатки в преджелудках нарастает медленно и достигает максимума через 10 – 12 часов. Интенсивность расщепления зависит от содержания в кормах лигнина (входит в структуру клеточных мембран растений). Чем больше лигнина в растительных кормах, тем медленнее переваривается клетчатка.

Переваривание крахмала. Крахмал занимает второе место после клетчатки в углеводном питании жвачных животных. Скорость переваривания крахмала зависит от его происхождения и физико-химических свойств. Практически все моносахара, поступающие с кормом или образующиеся в рубце при гидролизе полисахаридов, утилизируются микроорганизмами. Часть продуктов гидролиза (молочная кислота, янтарная, валериановая и др.) используются микроорганизмами в качестве источника энергии и для синтеза своих клеточных соединений.

Подвергнутые гидролизу углеводы, в дальнейшем сбраживаются с образованием низкомолекулярных летучих жирных кислот (ЛЖК) — уксусной, пропионовой, масляной и др. За сутки в среднем образуется до 4 л ЛЖК. Соотношение ЛЖК зависит от состава рациона.

Корма растительного происхождения с большим содержанием клетчатки (сено) дают больше уксусной и пропионовой кислот, а концентрированные — уксусной и масляной.

Таблица. Процентное отношение основных ЛЖК в содержимом

рубца у коров

|

Тип кормления |

Кислота, % |

||

|

уксусная |

пропионовая |

масляная |

|

|

Концентратный Сочный Сенной |

59,60 58,90 66,55 |

16,60 24,85 28,00 |

23,80 16,25 5,45 |

Всосавшиеся кислоты используются организмом для энергетических и пластических целей. Уксусная кислота является предшественником молочного жира, пропионовая — участвует в углеводном обмене и идет на синтез глюкозы, масляная — используется как энергетический материал и идет на синтез тканевого жира.

Переваривание белка. Содержание белка в растительных кормах сравнительно не велико от 7% до 30%. Это простые белки: альбумины, глобулины, проламины и гистоны; сложные белки: фосфопротеиды, глюкопротеиды, хромопротеиды. Кроме этого в растительных кормах содержатся свободные аминокислоты и другие азотистые соединения: нитраты, мочевина, пуриновые основания и др. Растительные протеины, поступившие в рубец, расщепляются ферментами протеолитических микроорганизмов до пептидов, аминокислот и аммиака. В рубце происходит всасывание аммиака в кровь и он поступает в печень, где превращается в мочевину, которая частично выделяется с мочой, а частично со слюной. Значительная часть аммиака путем диффузии из крови через стенку рубца вновь возвращается в его полость и продолжает участвовать в азотистом обмене.

Одновременно с процессами расщепления растительного белка в рубце происходит и синтез бактериального белка высокой биологической ценности. Для этой цели может использоваться и небелковый азот. В основе усвоения азоте небелковых соединений (мочевины) лежит микробиологический процесс. Выявлено, что в рубце мочевина (карбамид) быстро гидролизуется микроорганизмами с образованием аммиака, который используется ими для дальнейших синтетических процессов.

Скармливание мочевины не вызывает осложнений, если дозы ее не слишком высоки. Лучше скармливать карбамид в две-три дачи в смеси с другими кормами. При скармливании азотсодержащих веществ небелкового происхождения рацион должен быть сбалансирован по содержанию легкопереваримых углеводов, иначе образуется большое количество аммиака, который не может быть полностью использован микроорганизмами и в этих случаях может наступить нарушение функций почек, печени и других органов.

Переваривание липидов. Растительные корма содержат относительно мало жиров – 4 – 8% от сухого вещества. Сырой жир представляет собой сложную смесь компонентов: триглицеридов, свободных жирных кислот, восков, фосфолипидов и эфиров холестерина. Количество липидов в рационе жвачных обычно невелико. Растительные жиры содержат до 70% ненасыщенных жирных кислот. Под влиянием ферментов липолитических бактерий жиры в рубце подвергаются гидролизу до моноглицеридов и жирных кислот. Глицерин в рубце подвергается сбраживанию с образованием пропионовой кислоты и других ЛЖК. Жирные кислоты с короткой углеродной цепью используются для синтеза липидов микробных тел, а с длинной — поступают в другие отделы пищеварительного тракта и перевариваются.

Образование газов в рубце. В процессе сбраживания корма в рубце, кроме летучих жирных кислот, образуются газы (углекислый газ – 60 – 70%, метан – 25 – 30%, водород, азот, сероводород и кислород около – 5%). По некоторым данным, у крупных животных за сутки образуется до 1000 л газов. Наибольшее количество газов образуется при употреблении легкосбраживаемых и сочных кормов, особенно бобовых культур, что может привести к острому вздутию рубца (тимпании). Образующиеся в рубце газы удаляются из организма, главным образом, при отрыгивании корма во время жвачки. Значительная их часть всасывается в рубце, переносится кровью в легкие, через которые они удаляются с выдыхаемым воздухом. В большей степени удаляется через легкие углекислый газ и в меньшей — метан. Некоторая часть газов используется микроорганизмами для дальнейших биохимических и синтетических процессов.

Моторика преджелудков. Гладкая мышечная ткань преджелудков выполняет огромную механическую работу по перемешиванию, перетеранию, отжатию газов и эвакуации содержимого. Сокращения отдельных частей преджелудков скоординированы между собой. Каждый цикл начинается с сокращения сетки. Сетка сокращается каждые 30 — 60 с. Различают две фазы: вначале сетка уменьшается в размерах наполовину, затем слегка расслабляется, после чего сокращается уже полностью. Во время отрыгивания жвачки происходит дополнительное третье сокращение. При сокращении сетки грубые крупные частицы содержимого выталкиваются обратно в рубец, а измельченная и полужидкая пищевая масса поступает в книжку, а затем в сычуг.

1.2. Меры количества информации — лекция, которая пользуется популярностью у тех, кто читал эту лекцию.

В норме рубец сокращается 2 — 5 раз в 2 мин. При этом происходит последовательное сокращение его отделов — преддверия рубца, дорзального мешка, вентрального мешка, каудодорзального слепого выступа, каудовентрального слепого выступа, а затем снова дорзального и вентрального мешков. Сокращение дорзального мешка сопровождается отрыгиванием газов. Книжка сокращается в поперечном и продольном направлениях, благодаря этому происходит дополнительное мацерирование задержанных грубых частиц корма. Между листочками книжки более грубые частицы корма подвергаются дальнейшему перевариванию.

Жвачный процесс. Наличие процесса жвачки является характерной особенностью пищеварения у жвачных животных— это есть отрыгивание части плотного содержимого рубца и его повторное пережевывание. Жвачный период начинается спустя некоторое время после еды в зависимости от характера корма и внешних условий: у крупного рогатого скота через 30 — 70 мин, у овец через 20 — 45 мин. За это время корм в рубце набухает и частично размягчается, что облегчает его пережевывание. Быстрее начинается жвачный период при полном покое у лежащего животного. В ночное время жвачные периоды возникают чаще, чем днем. В сутки бывает 6 — 8 жвачных периодов, каждый из которых длится по 40 — 50 мин. В течение суток коровы пережевывают до 100 кг содержимого рубца.

В начале отрыгивания возникает дополнительное сокращение сетки и пищеварительного желоба, в результате чего жидкое содержимое сетки поднимается к кардиальному отверстию пищевода. Одновременно происходит остановка дыхания в фазе выдоха, а затем следует попытка вдоха при закрытой гортани. В связи с этим давление в грудной полости резко падает до 46 — 75 мм рт. ст., что приводит к засасыванию разжиженной массы в пищевод. Затем дыхание восстанавливается и антиперистальтические сокращения пищевода способствуют продвижению пищевого кома по пищеводу в ротовую полость. После попадания отрыгиваемой массы в ротовую полость животное мелкими порциями заглатывает жидкую часть, а плотную, оставшуюся в ротовой полости, тщательно пережевывает.

Регуляция жвачного процесса осуществляется рефлекторным путем с рецепторных зон (баро-, танго- и тензиорецепторов) сетки, пищеводного желоба и рубца. Центр жвачки расположен в ядрах продолговатого мозга. В регуляции жвачных процессов принимают участие ретикулярная формация продолговатого мозга, гипоталамус и лимбическая кора.

Слизистая оболочка сычуга содержит железы, вырабатывающие сычужный сок. За сутки образуется довольно большое количество сычужного сока: у коров — 40 — 80 л, у телок и бычков — 30 — 40, у взрослых овец —4 — 11 л. При каждом кормлении животного происходит усиление секреции. У овец рН сока 0,97 — 2,2, у коров —1,5 — 2,5. Как и у животных с однокамерным желудком, наиболее важные составляющие сычужного сока — это ферменты (пепсин, химозин, липаза) и соляная кислота. Одна из существенных особенностей сычужного пищеварения — непрерывная секреция желудочного сока в связи с постоянным поступлением в сычуг предварительно подготовленной однородной массы. Такое состояние сычужных желез поддерживается постоянным раздражением механо- и хеморецепторов самого сычуга и интерорецептивным влиянием преджелудков.

Гуморальная фаза сычужной секреции осуществляется при участии гормонов и метаболитов пищеварительного тракта (гастрин, энтерогастрин, гистамин и др.). В регуляции секреторной деятельности сычуга принимают участие гормоны щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы, половых желез и др. В зависимости от вида кормов выделяется разное количество сычужного сока. Наибольшее его количество с высокой кислотностью и переваривающей способностью образуется при скармливании травы и сена бобовых трав, зерновых кормов и жмыха.