Пищеварение

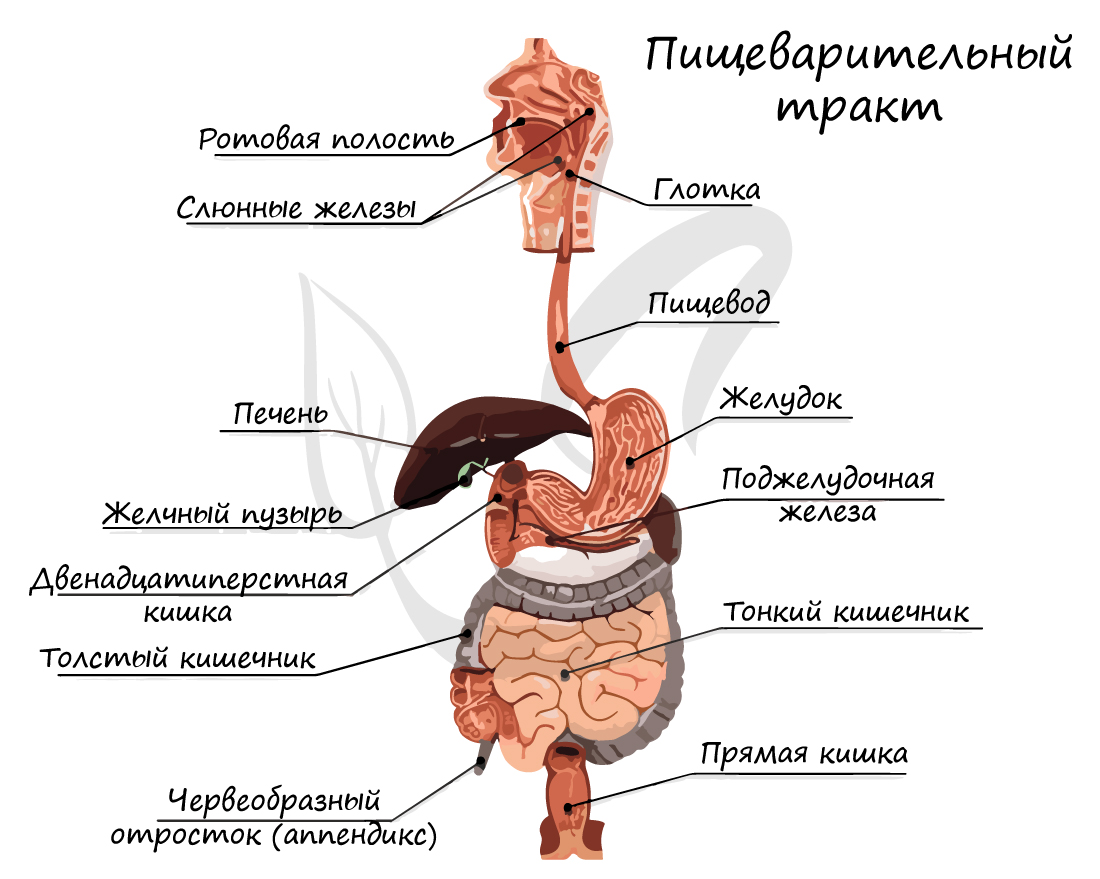

Мы приступаем к изучению нового раздела — пищеварительной системы, представляющей собой систему органов, деятельность

которых направлена на осуществление механического и химического пищеварения.

Пищеварение — совокупность физико-химических процессов пищеварительного тракта, в результате которых из пищи образуются питательные вещества. Механическое пищеварение заключается в измельчении пищи, а химическое — расщеплении полимеров до мономеров.

Механическая обработка пищи осуществляется с помощью зубов, а также мышечного компонента пищеварительного тракта. Химическая

обработка — за счет особых биологически активных веществ — ферментов. Ферменты образуются в клетках железистого эпителия пищеварительных

желез.

Ферменты

Ферменты (лат. fermentum — «закваска») или энзимы (греч. en — приставка, означающая нахождение внутри + zyme — закваска, дрожжи) — сложные белковые соединения, которые ускоряют химические реакции в живых системах (в пищеварительном тракте — реакции расщепления).

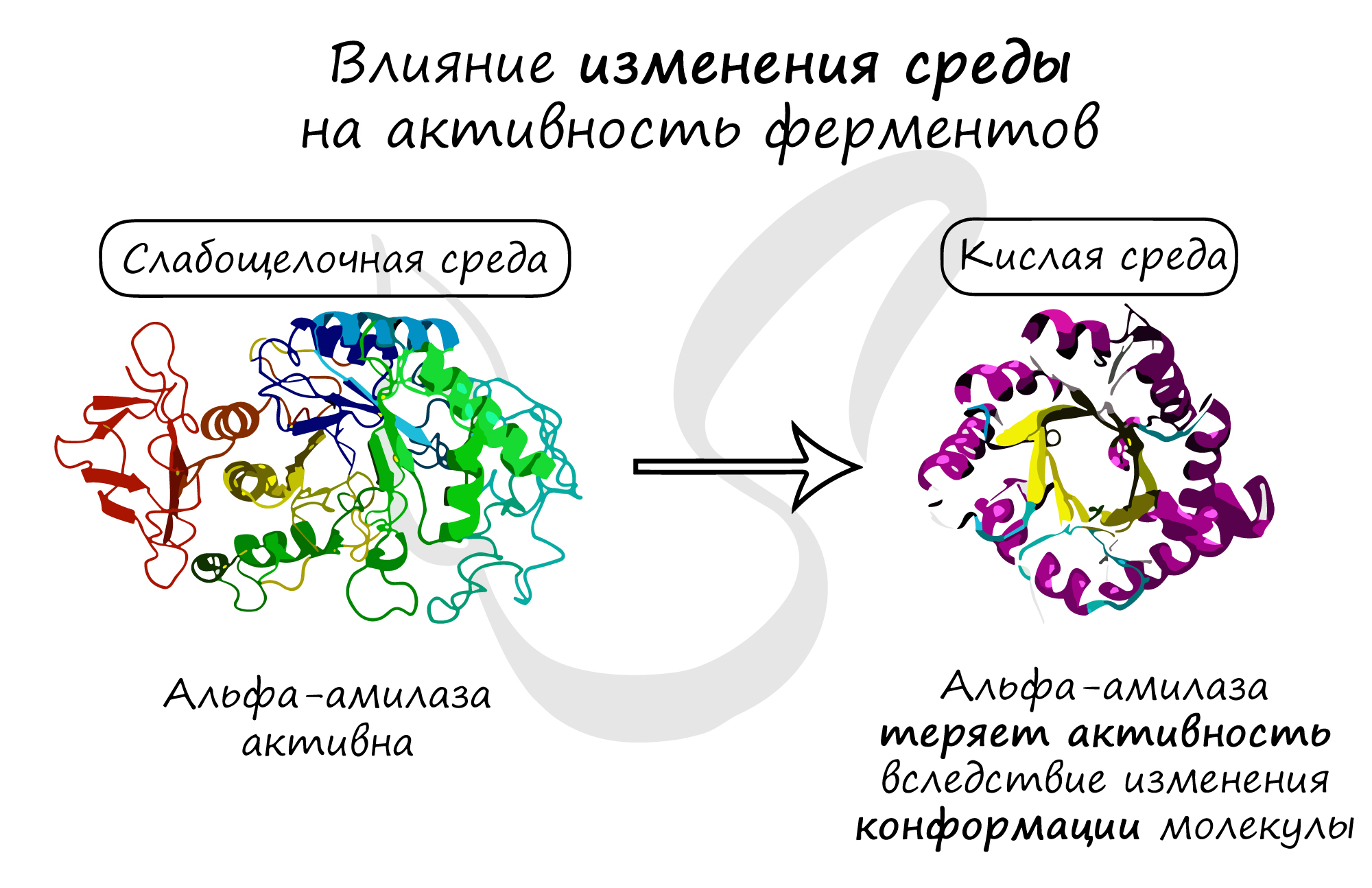

Каждый фермент активен в определенной среде, в зависимости от кислотности: к примеру, ферменты желудка, активные в кислой среде, попадая в кишечник — в слабощелочную среду, теряют свою активность.

Потеря ферментами активности связана с изменением конформации белковых молекул (ферментов) в зависимости от среды (лат. conformatio — форма, построение; пространственное расположение атомов в молекуле).

Денатурация (лат. de — отсутствие, отмена + лат. natura — природные свойства) — процесс нарушения нативной конформации биологических макромолекул (нативная — от лат. nativus — врoждённый) .

При нагревании ферментов (белков) начинаются процессы необратимой денатурации и потери активности: температурный оптимум ферментов организма человека 36-39°C.

Низкие температуры (даже очень низкие) вызывают обратимую денатурацию белков. После охлаждения в нормальных условиях белки способны восстановить свою структуру и активность.

Ротовая полость

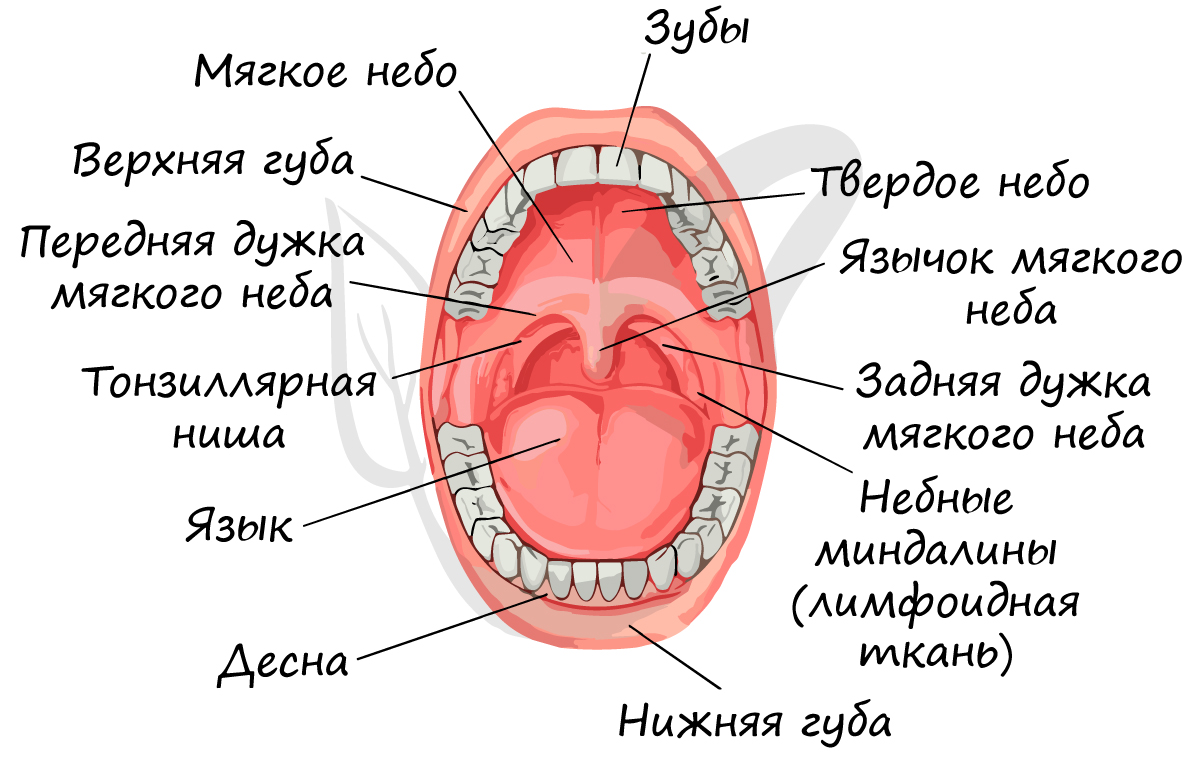

Ротовая полость является началом пищеварительной системы. Верхняя стенка ротовой полости образована мягким небом (складка слизистой оболочки, разделяющая полость рта и глотку) и твердым небом (костная стенка, разделяющая ротовую и носовую полости).

Передние и задние небные дужки мягкого неба ограничивают тонзиллярную нишу (лат. tonsilla — миндалина), в которой располагается орган иммунной системы — небная миндалина, образованная лимфоидной тканью.

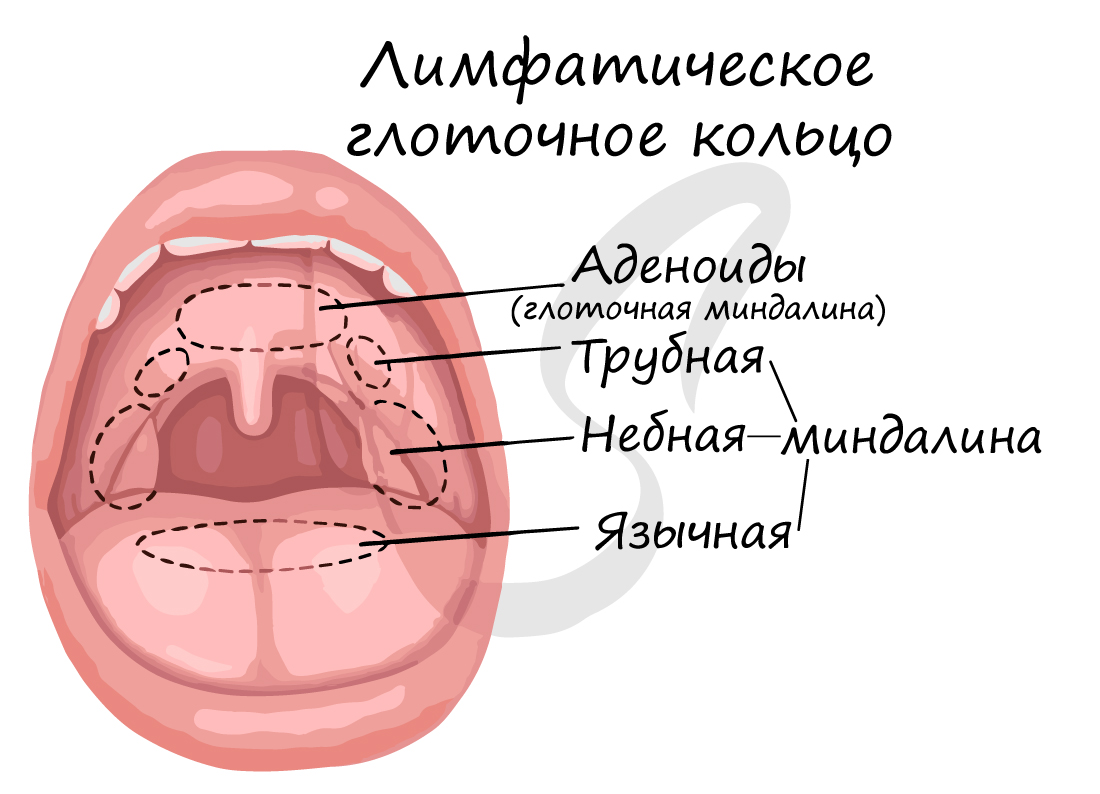

На границе ротовой полости и глотки имеется скопление лимфатических структур, в его состав входят различные миндалины

(небная, глоточная, трубная, язычная). Миндалины — важная часть иммунитета: они помогают бороться с микробами и могут

увеличиваться в размерах при различных заболеваниях.

В совокупности миндалины образуют лимфатическое глоточное кольцо.

Пищеварение начинается уже в ротовой полости. Здесь в результате жевательных движений нижней челюсти (относительно неподвижной верхней челюсти) пища измельчается.

Нельзя недооценивать важность этого процесса, так как именно тщательное пережевывание пищи является залогом ее

дальнейшего успешного переваривания. Жевание обеспечивает:

- Измельчение пищи

- Стимуляцию рефлекторного отделение слюны

- Перемешивание пищи и слюны, ослизнение и формирование пищевого комка

- Стимуляцию моторной и секреторной деятельности ЖКТ (опыты И.П. Павлова)

Зубы

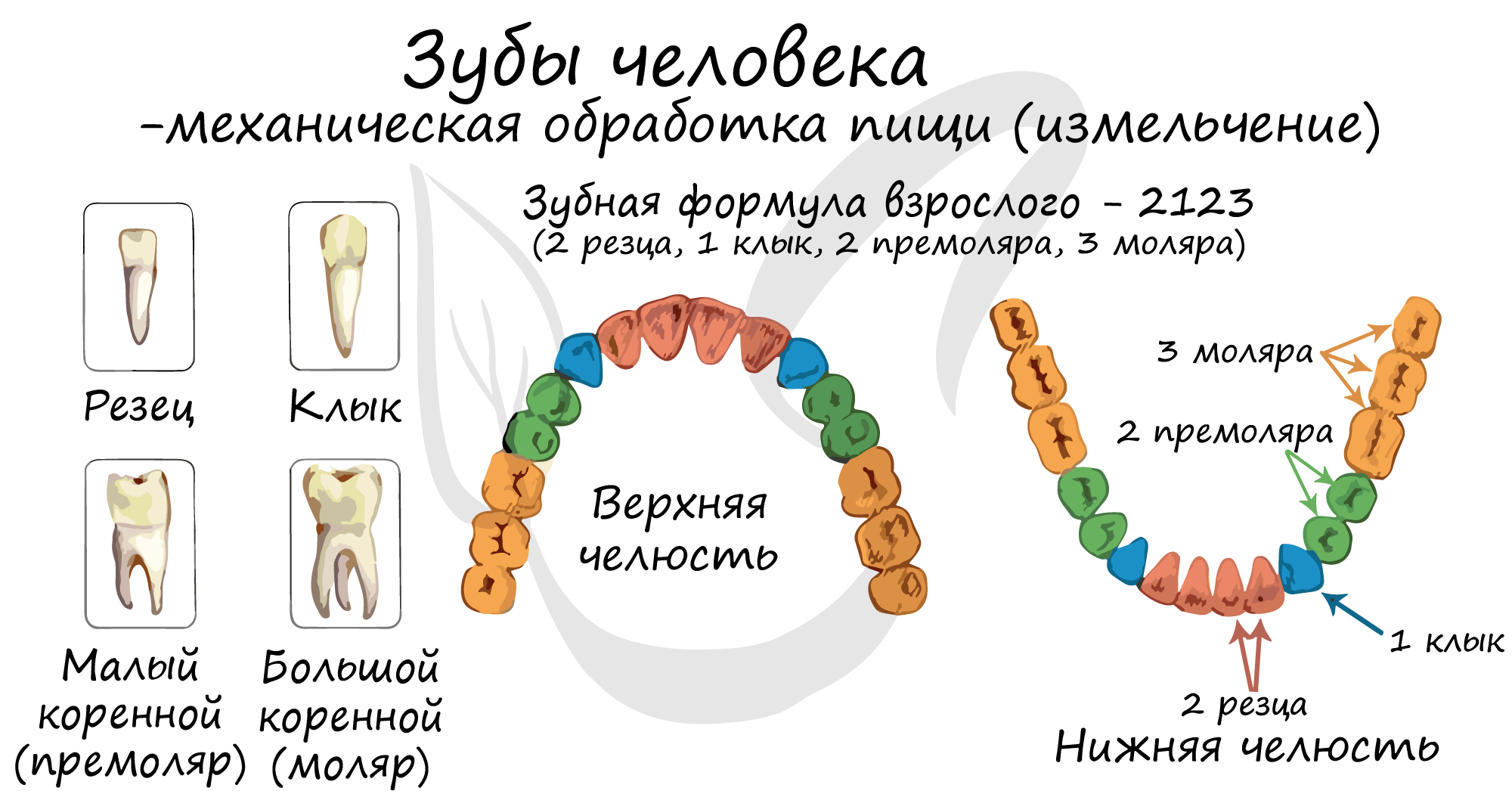

В норме у человека от 28 до 32 зубов (отсутствие зубов мудрости является вариантом нормы: зубы мудрости — рудименты). Первый комплект зубов человека называется — молочные зубы, с 6-7 лет до 12-13 они заменяются постоянными зубами.

Зубная формула человека записывается 2123. Такая формула означает, что на одной половине (!) челюсти находятся 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных зуба (премоляра) и 3 больших коренных

зуба (моляра — от лат. molares — коренные).

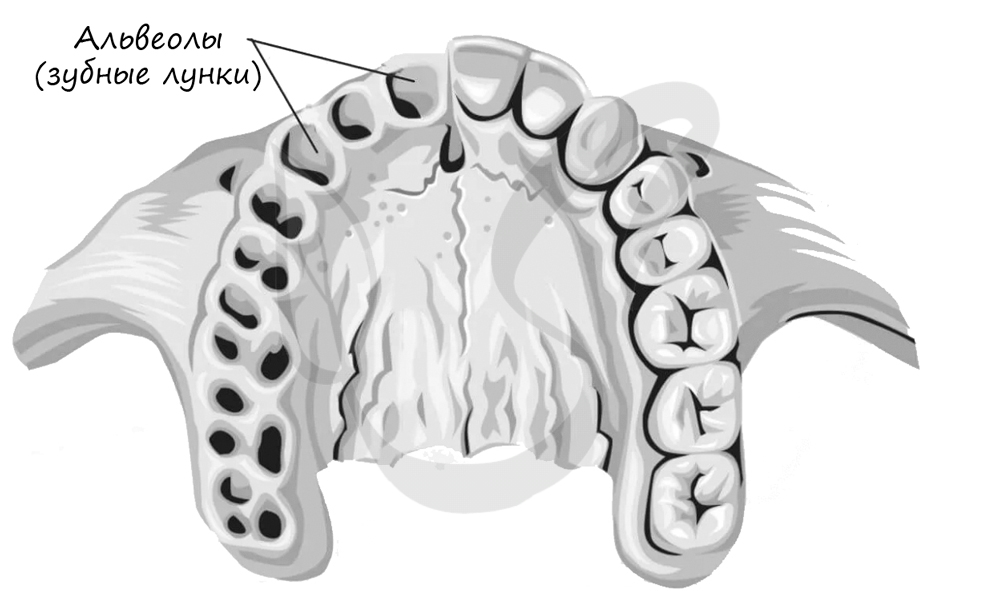

Корни зубов погружены в альвеолярные лунки верхней и нижней челюстей. Альвеола — от лат. alveolus — ячейка, углубление.

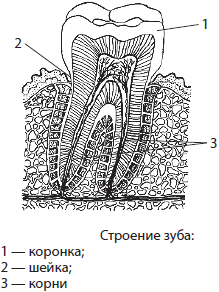

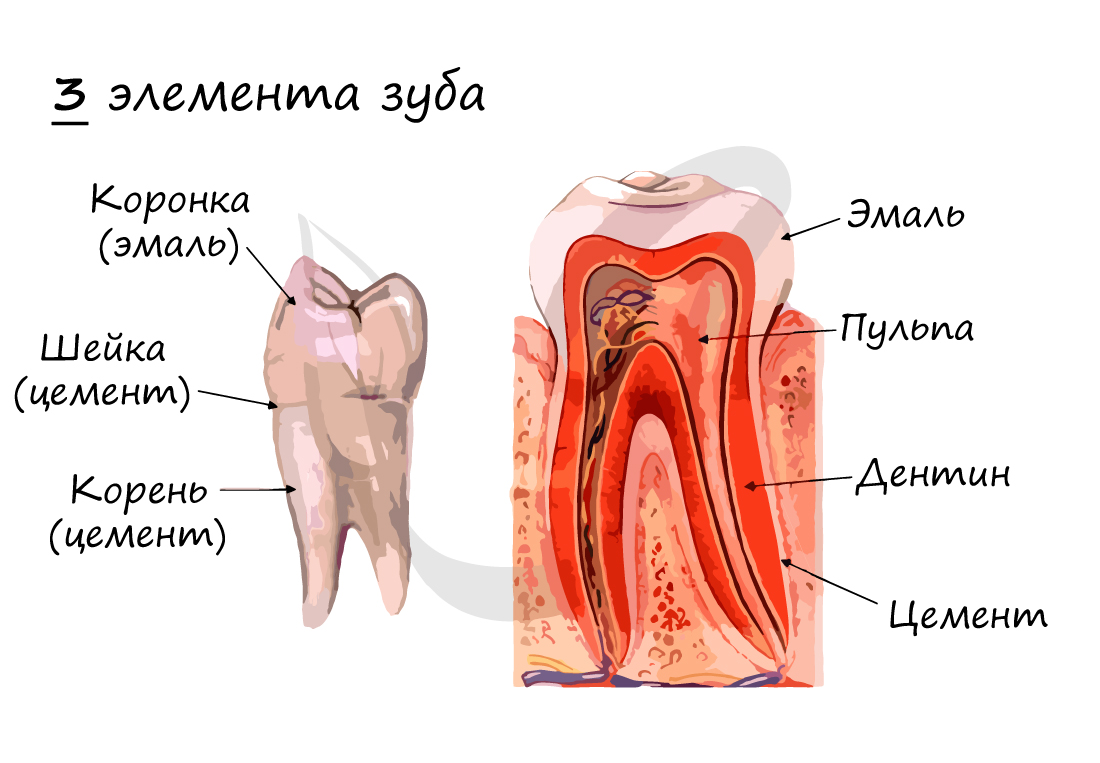

Зуб состоит из трех частей: коронки, шейки и корня. Снаружи коронка зуба покрыта эмалью, под эмалью располагается дентин — костное вещество зуба. Цемент (лат. cementum — битый камень) — специфическая костная ткань, покрывающая корень и шейку зуба человека.

Пульпа (лат. pulpa- мякоть, мясистая часть) — рыхлая волокнистая соединительная ткань. Пульпа заполняет полость зуба, содержит большое количество нервных окончаний, кровеносных и лимфатических сосудов.

Эмаль развивается из эктодермы; дентин, цемент и пульпа — из мезодермы (в рамках школьного курса), если академически точно — из мезенхимы (мезенхима частично образуется из мезодермы).

Эмаль — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека, представляет собой затвердевшие выделения эпителиальных клеток, покрывающих коронку зуба. Чередование холодного и горячего может привести к нарушению целостности эмали: в ней возникают трещины.

Через дефекты эмали (стертости, повреждения) происходит инфицирование основного — костного вещества зубов — дентина; распространение инфекционного процесса ведет к развитию кариеса.

Слюнные железы

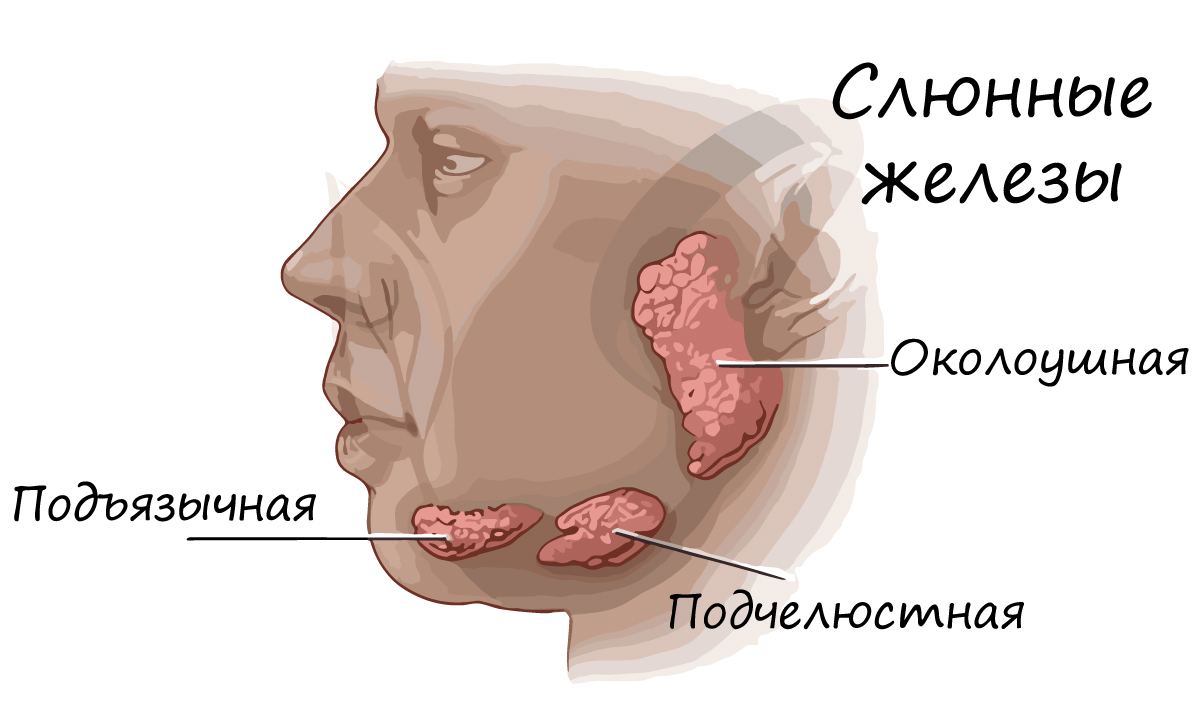

У человека имеется 3 пары крупных слюнных желез: околоушная, подчелюстная и подъязычная, выделяющие секрет — слюну.

Помимо механической обработки, пища в ротовой полости обрабатывается ферментами, содержащимися в секрете слюнных желез:

амилазой и мальтазой. Они гидролизуют углеводы, содержащиеся во рту, к примеру, амилаза расщепляет крахмал до олигосахаридов

различной длины.

Секрет слюнных желез содержит муцин — слизистый компонент, который способствует образованию пищевого комка.

Важно помнить, что ротовая полость контактирует с внешней средой, и сюда постоянно попадают микробы: вирусы, бактерии.

Для нейтрализации микробов в слюне имеется лизоцим — бактерицидное вещество.

Запомните важный момент, который пригодится в дальнейшем: если пища находится в ротовой полости и раздражает рецепторы языка, то

выделение слюны — безусловный рефлекс. Если же слюна выделяется в ответ на внешний вид, запах пищи (но ее нет в ротовой полости),

то такой рефлекс считается условным.

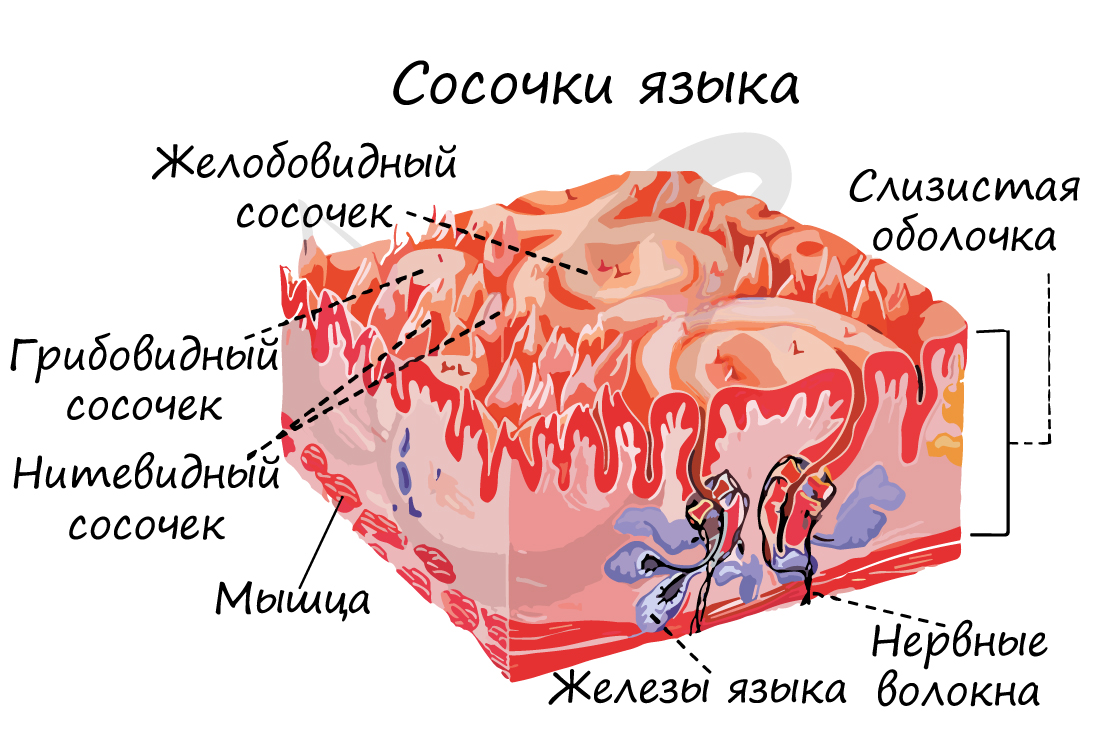

В ротовой полости расположен орган вкуса — вкусовые луковицы. Вкусовые луковицы — комплексы клеток, которые содержат хеморецепторы. На языке вкусовые луковицы лежат внутри вкусовых сосочков

языка.

Спешу опровергнуть миф,

который гласит, что разные участки языка различают только определенные вкусовые ощущения — сладкое, горькое, соленое, кислое.

На самом деле внутри каждого вкусового сосочка имеются разные типы вкусовых луковиц, поэтому такая точка зрения неверна.

Заболевания

Кариес (от лат. caries — гниение) — патологический процесс, заключающийся в разрушении твердых тканей зуба вследствие

дистрофического (нарушение питания) или инфекционного процесса в кости или надкостнице. Кариес зубов — одно из самых

распространенных заболеваний человека.

Широко известна ангина — инфекционное заболевание, протекающее в виде острого воспаление глоточного кольца (чаще всего

поражаются небные миндалины). Они увеличиваются в размерах, могут покрываться пленкой, гноем.

Глотка

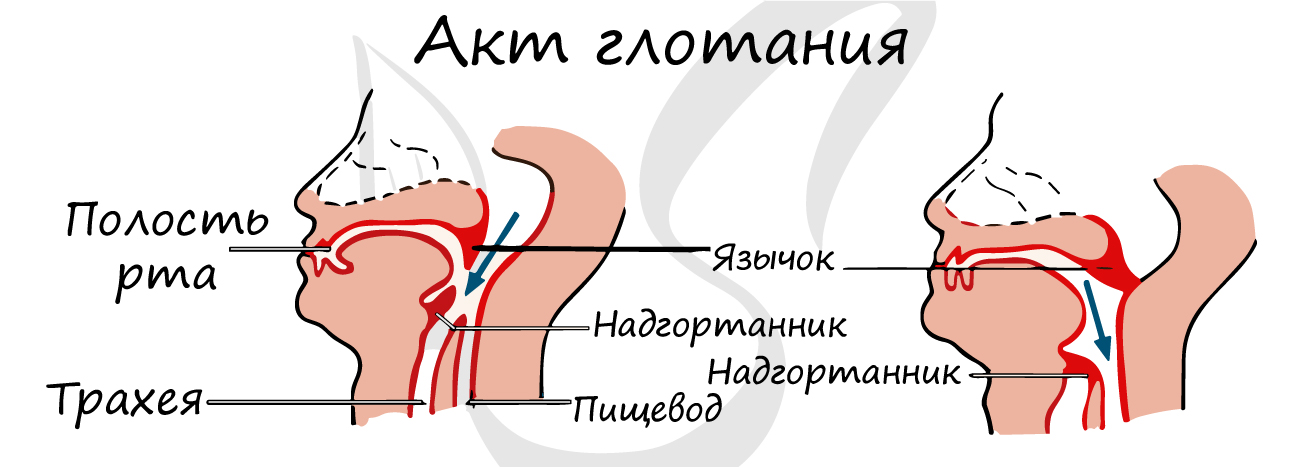

Сформировавшийся в ротовой полости пищевой комок перемещается языком в направлении ротоглотки. Перемещаясь, пищевой

комок попадает на корень языка и раздражает его рецепторы, после чего запускается механизм глотания.

Глотание — сложно-рефлекторный мышечный акт, в результате которого пищевой комок проталкивается из ротоглотки в пищевод,

после чего достигает желудка. При глотании надгортанник рефлекторно закрывает вход в гортань, чтобы частицы пищи не попали

в дыхательную систему.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Пищеварительная система человека

Материал по биологии

- Глотание

- Пищевод

- Желудок

- Состав желудочного сока

- Регуляция секреции желудочного сока:

- Тонкий кишечник

- Регуляция работы тонкого кишечника

- Печень

- Состав желчи

- Поджелудочная железа

- Регуляция работы поджелудочной железы

- Толстый кишечник

- Таблица. – Пищеварительные ферменты

О начальном отделе пищеварительной системы мы говорили ранее в конспекте

Статья о Ротовой полости

Продолжим тему, начиная с акта глотания. Глотание – это процесс проталкивания пищи от ротовой полости к желудку.

Глотание

Последовательность глотательного рефлекса:

- Возбуждение рецепторов на корне языка (при жевании образуется пищевой комок, который продвигается к корню языка. Раздражая его рецепторы).

- По центростремительным (афферентным, чувствительным) путям нервный импульс достигает продолговатого мозга.

- Происходит раздражение центра глотания продолговатого мозга, а также дыхательного и сосудодвигательного центра (при глотании задерживается дыхание, меняется ритм работы сердца).

- По двигательным (эфферентным, центробежным) путям нервный импульс отправляется ко многим мышцам, участвующим в глотании.

- Сокращение языка толкает пищевой комок в глотку, мягкое нёбо поднимается, закрывая проход в носовую полость, надгортанник закрывает гортань, препятствуя попаданию пищи в дыхательные пути.

- Мышцы глотки сильно сокращаются, толкая пищевой комок ниже, в пищевод.

- Сокращение стенок пищевода, движение пищи к желудку.

Пищевод

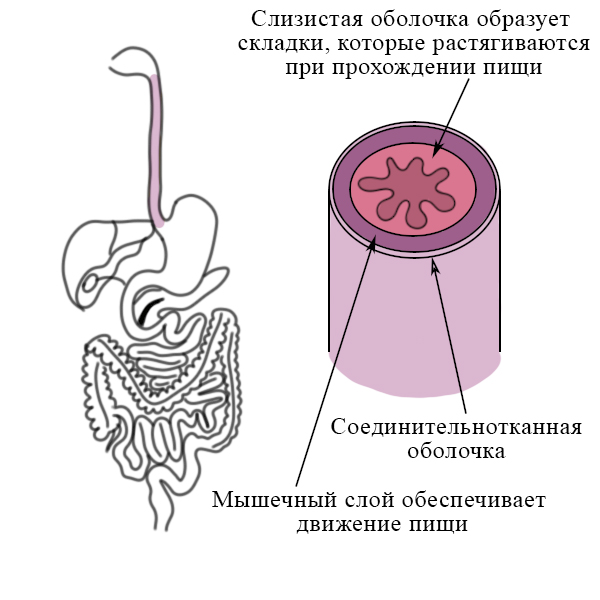

Это полый мышечный орган. Его стенка состоит из трех слоев: слизистой оболочки, мышечного слоя, соединительнотканного покрова.

- Слизистая оболочка внутри образует складки, позволяющие пищеводы значительно изменять свой просвет при глотании.

- Мышечный слой, способствующий передвижению твердых пищевых частиц. Верхняя часть пищевода содержит поперечно-полосатые мышцы, поэтому акт глотания можно контролировать волей, средняя часть пищевода содержит как поперечно-полосатые мышцы, так и гладкие. Мышцы нижней части пищевода представлены гладкой мускулатурой.

- Мышцы образуют два слоя: продольные (идущие сверху вниз) и циркулярные (опоясывающие пищевод кольцом).

- Мышцы обеспечивают перистальтическое (волнообразное) сокращение: в той части пищевода, где находится пищевой комок и немного ниже пищевод расширяется, а выше – сужается.

Желудок

Это полый мышечный орган. Может значительно растягиваться (в 2-3 раза).Как и пищевод, состоит из трех слоев: слизистой, мышечной и соединительнотканной.

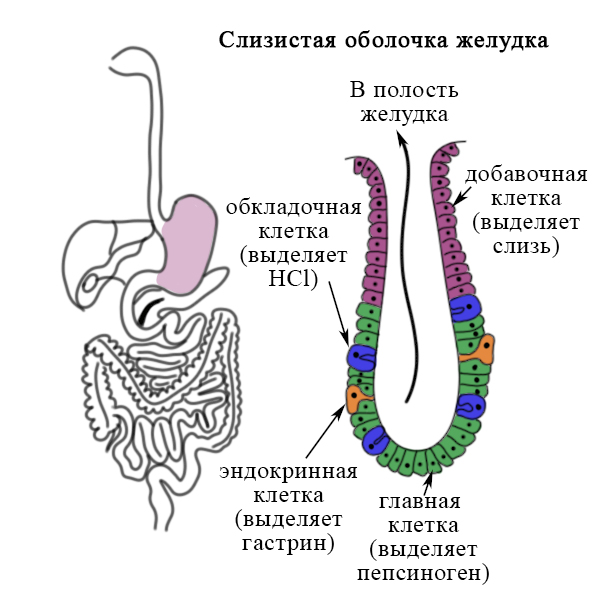

- Слизистая оболочка образует многочисленные складки, значительно увеличивающие полезную поверхность. В слизистой оболочке расположено большое количество желез, состоящих из разных типов клеток:

- Главные клетки синтезируют пепсиноген – предшественник пепсина – главного фермента желудка. Почему клетки синтезируют не сами ферменты, а их предшественников? Из-за своей гидролитической активности фермент может разрушить белки клетки, в которой этот фермент образовался, чтобы этого избежать, клетка образует сначала неактивную форму, которая «включается» только тогда, когда попадает в соответствующую среду (для перехода от пепсиногена к пепсину необходима соляная кислота, соответственно, процесс активации происходит непосредственно в полости желудка).

- Обкладочные клетки образуют соляную кислоту, которая активирует пепсин и другие ферменты желудка, подавляет гнилостные процессы.

- Слизистые (добавочные) клетки выделяют слизь, защищающую стенку желудка он негативного действия желудочного сока.

- Эндокринные клетки, выделяющие гормон гастрин, регулирующий процесс пищеварения (усиливает секрецию пепсиногена и соляной кислоты, задерживает пищу в желудке для лучшего переваривания).

Задание в формате ЕГЭ с ответом:

Экспериментатор добавил в пробирку с раствором пепсина и соляной кислоты по несколько граммов крахмала и альбумина. Как изменится количество крахмала и альбумина через небольшой промежуток времени?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- Увеличится

- Уменьшится

- Не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Количество крахмала

Количество альбумина

Из-за кислой среды, ферменты, поступившие в желудок из ротовой полости – амилаза и мальтаза перестают работать, так как им необходима щелочная среда.

- Слизистую оболочку окружает три слоя мышц, расположенных разных направлениях. Это позволяет мышцам сокращаться в разных плоскостях, наилучшим образом перемешивая пищу, превращая её в кашицу – химус.

- Соединительнотканная оболочка представлена серозной оболочкой. Способной хорошо растягиваться (не мешает растяжению стенки желудка при приёме большого количества пищи).

Состав желудочного сока

Кислотность желудочного сока зависит от кислотности пищи, её качества, от активности пищеварения в целом. При поступлении пищи в желудок pH может достигать значения 0,8 (сильнокислая среда), в покое кислотность может опускаться до значения pH = 6 (слабокислая среда, близкая к нейтральной).

В состав желудочного сока входят следующие вещества:

- Вода – среда для химических реакций, растворитель.

- Муцин – защищает слизистую от действия соляной кислоты и ферментов.

- Пепсин – фермент, образующийся при отщеплении от пепсиногена нескольких аминокислот в кислой среде. Работает только в сильнощелочной среде, катализирует разрушение пептидных связей, то есть участвует в разрушении белков. При действии пепсина на белки образуется смесь пептидов различной длины. На этом пищеварение белков не заканчивается, так как пептиды не способны пройти через мембрану кишечника и попасть в кровь, поэтому дальнейшее пищеварение происходит в тонком кишечнике. Пепсин так же створаживает молочный белок.

- Реннин (химозин, у жвачных животных называется сычужным ферментом) – фермент, разрушающий белки молока (створаживает молоко). В отличие от пепсина, работает в менее кислой среде. Наибольшее его количество выделяется в детском возрасте.

- Липаза желудка разрушает жиры на глицерин и жирные кислоты, наиболее активна у детей для разрушения жиров молока.

- Желатиназа разрушает желатин и коллаген мяса до пептидов или полипептидов.

- Соляная кислота подавляет гнилостные процессы, активирует ферменты, денатурирует белки пищи, после чего с ними могут связываться ферменты.

Пример задания из КИМ ЕГЭ:

Экспериментатор налил в пробирку раствор, содержащий пепсин, соляную кислоту и белок, измерил скорость разрушения белка. Затем аналогичный раствор налил в две другие пробирки и провёл эксперимент: в первый раствор добавил несколько кристалликов карбоната натрия, а во вторую – несколько миллилитров воды. Как изменится скорость расщепления белка в пробирках относительно контрольного раствора?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- Увеличится

- Уменьшится

- Не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Скорость расщепления белка после добавления карбоната натрия

Скорость расщепления белка после добавления воды

Регуляция секреции желудочного сока:

|

Увеличение секреции |

Уменьшение секреции |

|

Под действием парасимпатической нервной системы |

Под действием симпатической нервной системы |

|

Выделение железистыми клетками желудка гастрина и гистамина |

Увеличение в крови концентрации глюкозы и аминокислот |

|

Употребление белковой пищи |

Употребление углеводистой пищи |

Тонкий кишечник

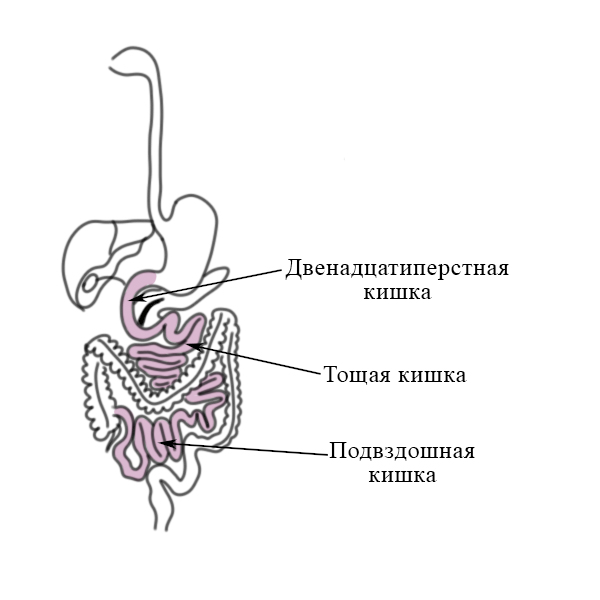

Из желудка через сфинктер пищевая кашица поступает в тонкий кишечник, на котором лежит основная пищеварительная функция. Тонкий кишечник может достигать 6 метров у взрослого человека, она состоит из следующих функциональных отделов:

- Двенадцатиперстная кишка. Это начальный отдел кишечника, имеет форму подковы. В нее впадает проток от поджелудочной железы и желчный проток.

- Тощая кишка

- Подвздошная кишка

Тощая и подвздошная кишки приставляют собой тонкую трубку, между которыми не видно границы.

Тонкий кишечник представляет собой извивающуюся трубку, состоящую из трех слоев:

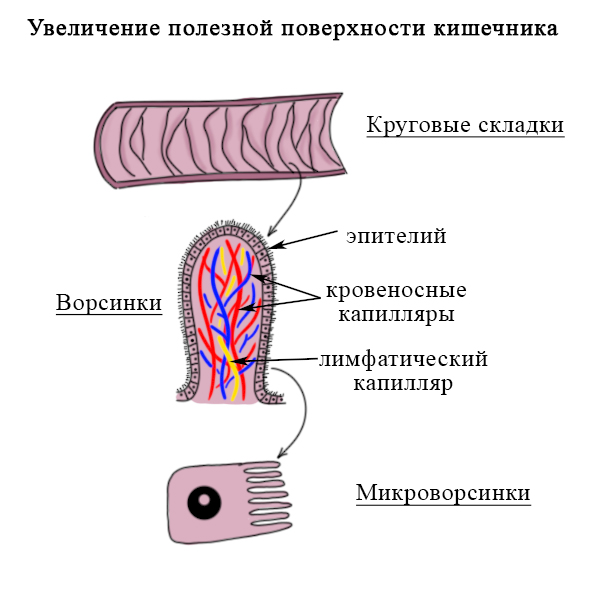

- Слизистая оболочка, имеющая множество ворсинок и микроворсинок, значительно увеличивающих полезную поверхность. Микроворсинки представляют собой выросты эпителия, они играют наибольшую роль в увеличении поверхности всасывания в кишечнике.

Эпителиальные клетки ворсинок как бы окружают кровеносные и лимфатические капилляры, заключая их в своеобразный футляр.

В лимфатические капилляры засасываются глицерин и жирные кислоты, от чего лимфа, обычно являющаяся прозрачной жидкостью, становится мутной и белёсой.

В венозные капилляры засасываются мономеры пищи – аминокислоты и моносахара и часть воды.

Слизистая оболочка содержит большое количество железистых клеток, выделяющих кишечный сок, имеющий слабощелочную реакцию среды. Кишечный сок содержит следующие ферменты:

- Амилаза, лактаза, сахараза, мальтаза участвуют в конечном расщеплении олигосахаров и моносахаров до моносахаров (глюкозы и фруктозы).

- Липаза гидролизует жиры до глицерина и ВКК (высших карбоновых кислот или жирных карбоновых кислот).

- Ферменты, активирующие трипсин панкреатического сока.

Пищеварение в тонком кишечнике может быть полостным (за счет ферментов, свободно «плавающих» в кишечнике) и пристеночным (за счет ферментов, закрепленных в гликокаликсе ворсинок).

- Мышечная оболочка, обеспечивающая перистальтические сокращения и продвижение пищевой кашицы – химуса.

- Соединительнотканная оболочка.

Регуляция работы тонкого кишечника

|

Увеличение секреции кишечного сока и усиление перистальтики |

Уменьшение секреции кишечного сока и угнетение перистальтики |

|

Парасимпатическая нервная система |

Симпатическая нервная система |

|

Мотилин и ацетилхолин |

Адреналин и норадреналин |

Печень

В данном конспекте мы рассмотрим только пищеварительную функцию печени. Печень является самой крупной железой организма человека, её масса может достигать 1,7 кг. Основной печени являются печеночные дольки, состоящие из клеток – гепатоцитов, которые выделяют желчь. Желчь может либо сразу поступать в двенадцатиперстную кишку, либо накапливаться в желчном пузыре. Желчь, накапливаемая в желчном пузыре гораздо более концентрированная.

Состав желчи

Желчь – жидкость буро-коричневого цвета со слабощелочной реакцией среды, она активирует ферменты кишечника и поджелудочнойжелезы. В нее входят следующие компоненты:

- Вода

- Желчные кислоты – эмульгируют жиры (делают из крупных жировых капель более мелкие, что облегчает их переваривание).

Поджелудочная железа

Также рассмотрим только пищеварительные функции поджелудочной железы.

Поджелудочная железа, своей экзокринной частью, выделяет панкреатический сок, основную массу которого составляют ферменты:

- Трипсин

- Карбоксипептидаза

- Амилаза

- Липаза

- Рибонуклеаза

- Дезоксирибонуклеаза

Функции данных ферментов указаны в таблице в конце конспекта.

Регуляция работы поджелудочной железы

|

Усиление секреции панкреатического сока |

Подавление секреции панкреатического сока |

|

Парасимпатическая нервная система |

Симпатическая нервная система |

|

Раздражение стенок двенадцатиперстной кишки химусом |

Уменьшение количества химуса в кишечнике |

|

Ацетилхолин, секретин |

Глюкагон, адреналин |

Толстый кишечник

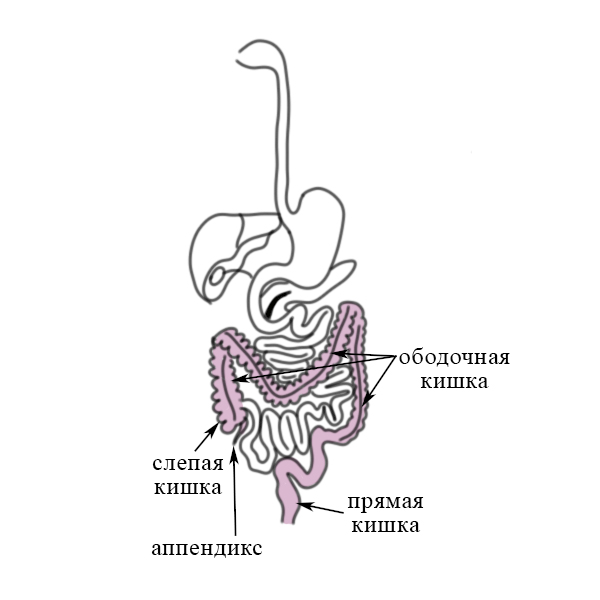

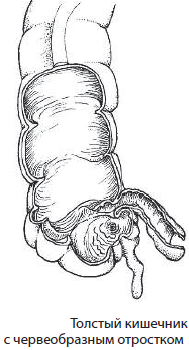

Толстый кишечник состоит из следующих отделов:

- Слепая кишка с червеобразным отростком (аппендиксом). У человека, в отличие от травоядных животных, слепая кишка короткая, а червеобразный отросток является рудиментом – он значительно меньше, чем, вероятно, был у предков, и изменил свою функцию с пищеварительной на иммунную.

- Ободочная кишка

- Прямая кишка расположена в полости малого таза, заканчивается анальным отверстием.

Толстый кишечник тоже состоит из трех слоев:

- Слизистая оболочка не содержит ворсинок, но содержит углубления – крипты, увеличивающие полезную поверхность, но в меньшей мере, чем это делают ворсинки тонкого кишечника. В слизистой оболочке содержится много желез, вырабатывающих слизистый секрет, обволакивающий каловые массы, что облегчает их прохождение и выделение.

- Мышечный слой представлен двумя типами мышц – продольными и циркулярными.

- Соединительнотканная оболочка.

В толстом кишечнике содержатся бифидо- и лактобактерии, они синтезируют витамины группы B и K, защищают организм человека от болезнетворных бактерий, гидролизуют клетчатку (целлюлозу).

В толстом кишечнике происходит всасывание большей части воды и минеральных веществ.

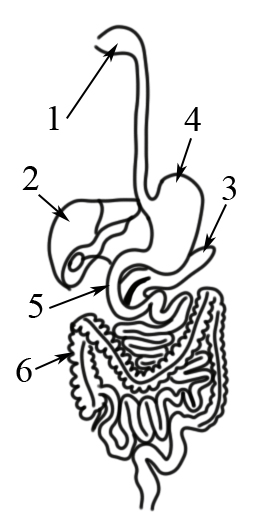

Задание по образцу ФИПИ:

Установите соответствие между признаками и органами, обозначенными на схеме выше цифрами 1, 2 и 3: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Выделяет желчные кислоты

- Полый орган

- Принимает секрет от множества парных и непарных желез

- Является самой крупной железой

- Выделяет трипсин, амилазу, липазу

- Выделяет протеазы и нуклеазы

- 1

- 2

- 3

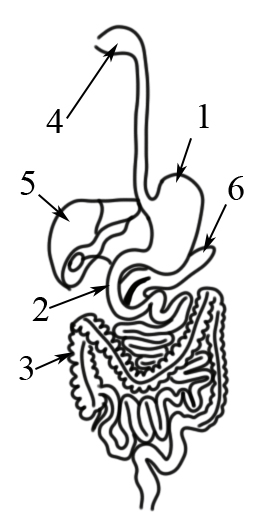

Попробуйте решить задание ЕГЭ:

Установите соответствие между признаками и органами, обозначенными на схеме выше цифрами 1, 2 и 3: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Не содержит ворсинок, но содержит крипты

- Всасывает большую часть мономеров пищи в кровь

- Обеззараживает пищу за счет низкого показателя pH

- Участвует в пристеночном пищеварении

- Увеличивает поверхность за счет поперечных складок, ворсинок и микроворсинок

- Участвует в разрушении целлюлозы

- 1

- 2

- 3

Таблица. – Пищеварительные ферменты

|

Фермент |

Место образования |

Место работы |

Функции |

|

Ферменты, разрушающие углеводы |

|||

|

Амилаза |

Слюнные железы, поджелудочная железа, тонкий кишечник |

Ротовая полость, тонкий кишечник |

Разрушает крахмал до олигосахаридов |

|

Мальтаза |

Слюнные железы, тонкий кишечник |

Ротовая полость, тонкий кишечник |

Разрушает дисахарид мальтозу до глюкозы |

|

Лактаза |

Тонкий кишечник |

Тонкий кишечник |

Разрушает лактозу до глюкозы и галактозы |

|

Сахараза |

Тонкий кишечник |

Тонкий кишечник |

Разрушает сахарозу до глюкозы и фруктозы |

|

Ферменты, разрушающие белки (протеазы) |

|||

|

Пепсин |

Железистые клетки слизистой стенки желудка |

Полость желудка |

Разрушение белков на короткие пептиды и аминокислоты |

|

Трипсин |

Поджелудочная железа |

Тонкий кишечник |

Разрушает пептиды до аминокислот |

|

Желатиназа |

Железистые клетки слизистой стенки желудка |

Полость желудка |

Разрушает белки мяса — желатин и коллаген |

|

Ферменты, разрушающие жиры (липазы) |

|||

|

Липаза желудка |

Железистые клетки слизистой стенки желудка |

Полость желудка |

Более активна в детстве, разрушает жиры молока до глицерина и жирных кислот |

|

Липаза кишечника |

Поджелудочная железа, железистые клетки тонкого кишечника |

Тонкий кишечник |

Разрушает жиры до глицерина и жирных кислот |

|

Ферменты, разрушающие нуклеиновые кислоты (нуклеазы) |

|||

|

Дезоксирибонуклеаза |

Поджелудочная железа |

Тонкий кишечник |

Разрушает ДНК до нуклеотидов, разрушая фосфодиэфирные связи |

|

Рибонуклеаза |

Поджелудочная железа |

Тонкий кишечник |

Разрушает РНК до нуклеотидов, разрушая фосфодиэфирные связи |

Установите верную последовательность движения пищи по пищеварительной системе человека:

- прямая кишка

- желудок

- двенадцатиперстная кишка

- пищевод

- подвздошная кишка

- слепая кишка

Установите верную последовательность процессов пищеварения у человека:

- Первичная обработка крахмала пищи мальтазой и амилазой

- Всасывание в лимфу и кровь

- Эмульгирование жиров желчью

- Разрушение липидов до глицерина и карбоновых кислот

- Действие на пищу пепсина

- Разрушение клетчатки симбиотическими бактериями

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 305 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Найдите три ошибки в приведённом текст «Ферменты». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку.

(1) Ферменты выступают в роли катализаторов практически во всех биохимических реакциях, протекающих в живых системах. (2) Большинство ферментов являются полисахаридами. (3) Один фермент может ускорять разные типы биохимических реакций. (4) Ферменты становятся активными и ускоряют реакции в строго определённых химических средах. (5) По окончании биохимических реакций ферменты частично входят в состав образовавшихся веществ. (6) Активность ферментов зависит от температуры. (7) Эффективность ферментов в клетках значительно выше эффективности неорганических катализаторов.

Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2022. Основная волна. Разные задачи

Проанализируйте график «Зависимость от температуры активности фермента ДНК-полимеразы у двух штаммов микроорганизмов».

Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.

1) Активность фермента из штамма Б выше, чем активность фермента из штамма А.

2) Максимальная абсолютная активность ферментов из обоих штаммов одинакова.

3) Максимальная активность фермента из штамма Б наблюдается при 60° С.

4) Активность ферментов зависит от температуры.

5) Активность ферментов зависит от их первичной структуры.

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Поджелудочная железа». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

(1)Поджелудочную железу относят к железам смешанной секреции, так как она вырабатывает ферменты и гормоны. (2)Ферменты и гормоны поступают непосредственно в кровь. (3)Гормон поджелудочной железы — адреналин повышает содержание глюкозы в крови, а инсулин — понижает.

(4)Ферменты поджелудочного сока расщепляют практически все питательные вещества. (5)Под влиянием трипсина завершается расщепление белков до простых сахаров. (6)Под действием липазы жиры распадаются до глицерина и жирных кислот. (7)Углеводы под действием амилазы расщепляются до глюкозы.

Раздел: Человек

Установите соответствие между характеристикой химического вещества и веществом в организме человека.

ФУНКЦИИ ВЕЩЕСТВ

А) специфичные катализаторы химических

реакций

Б) представлены только белками

В) бывают белковой и липидной природы

Г) необходимы для нормального обмена

веществ

Д) выделяются непосредственно в кровь

Е) в основном поступают вместе с пищей

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

1) ферменты

2) гормоны

3) витамины

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Какие из перечисленных веществ можно обнаружить в митохондриях?

1) глюкоза

2) фосфолипиды

3) целлюлоза

4) ферменты гликолиза

5) ферменты цикла Кребса

6) кофермент А

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие функции в организме человека выполняет желчь?

1) обеззараживает ядовитые вещества

2) активизирует ферменты панкреатического сока

3) дробит жиры в мелкие капли, увеличивая площадь соприкосновения с ферментами

4) содержит ферменты, расщепляющие жиры, углеводы и белки

5) стимулирует перистальтику кишечника

6) обеспечивает всасывание воды

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие из утверждений верны для процессов пищеварения в желудке?

1) происходит в кислой среде

2) активен фермент пепсин

3) активен фермент амилаза

4) белки расщепляются до пептидов

5) ферменты поступают из поджелудочной железы

6) желчь эмульгирует жиры

Раздел: Человек

В пищеварительном канале расщепление сложных органических веществ осуществляется при участии

1) гормонов

2) антител

3) кислорода

4) ферментов

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 3.

Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания митохондрий. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1) не делятся в течение жизни клетки

2) имеют собственный генетический материал

3) являются одномембранными

4) содержат ферменты окислительного фосфорилирования

5) имеют двойную мембрану

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Проанализируйте таблицу «Пищеварение в тонком кишечнике человека». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

Пищеварение в тонком кишечнике человека

| Расщепляемые

вещества |

Название ферментов | Образующиеся

соединения |

|---|---|---|

| жиры | липаза | _______(В) |

| белки (пептиды) | ______________(Б) | аминокислоты |

| __________(А) | амилаза | глюкоза |

Список терминов и понятий:

1) клетчатка

2) крахмал

3) нуклеиновые кислоты

4) сахароза

5) трипсин

6) пепсин

7) инсулин

8) глицерин и высшие карбоновые кислоты

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Раздел: Человек

Источник: СтатГрад биология. 30.11.2018. Вариант БИ10202

Чтобы выяснить влияние низкой температуры на активность ферментов желудочного сока, следует налить в две пробирки немного желудочного сока и добавить к нему тонкие хлопья белка полусваренного яйца. Затем

1) одну пробирку поставить в снег, а вторую — в тёплую воду

2) обе пробирки поставить в снег и добавить в одну раствор соляной кислоты

3) одну пробирку поставить в снег, а вторую — в кипящую воду

4) обе пробирки поставить в снег и добавить в одну раствор щелочи

Для структуры аппарата Гольджи характерны

2) наличие множества ферментов

4) двумембранное строение и кристы

Верны ли следующие суждения о белках?

А. Все белки — ферменты.

Б. Все ферменты — белки.

Установите соответствие между признаком органоида клетки и органоидом, к которому этот признак относится.

ПРИЗНАК ОРГАНОИДА

А) имеет две мембраны, пронизанные порами

Б) содержит множество ферментов, встроенных в мембраны

В) содержит кольцевые молекулы ДНК

Г) в органоиде синтезируется АТФ

Д) содержит хроматин

Е) формирует субъединицы рибосом

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Каковы особенности строения и функций поджелудочной железы? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания.

1) относится к железам внутренней секреции

2) секретирует гормоны и пищеварительный сок

3) ферменты железы расщепляют белки в тонкой кишке

4) участвует в эмульгировании жиров

5) гормоны железы регулируют углеводный обмен

6) выполняет барьерную функцию

Верны ли следующие суждения о функциях белков?

А. Все белки — ферменты.

Б. Все ферменты — белки.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

В ротовой полости человека при участии ферментов слюны начинают расщепляться

1) пептиды

2) молекулы крахмала

3) липиды

4) нуклеиновые кислоты

Источник: ЕГЭ по биологии 09.04.2016. Досрочная волна

Установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) замкнутая молекула ДНК

Б) окислительные ферменты на кристах

B) внутреннее содержимое — кариоплазма

Г) линейные хромосомы

Д) наличие хроматина в интерфазе

Е) складчатая внутренняя мембрана

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Источник: ЕГЭ по биологии 2017. Досрочная волна

Проанализируйте график «Зависимость активности ферментов от температуры».

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основе анализа этого графика. Активность фермента:

1) зависит от его количества и температуры среды

2) максимальна при температуре 43 градуса

3) равна нулю при 11 градусах

4) с повышением температуры выше пятидесяти градусов резко падает

5) оптимальна в диапазоне 36–46 градусов

Запишите в ответе номера выбранных утверждений.

Установите соответствие между особенностями строения органоидов клетки и органоидами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ОРГАНОИДОВ

А) основу составляет липидный бислой

Б) имеет двумембранную пористую оболочку

В) содержит кариоплазму

Г) в органоиде множество ферментов окислительного цикла

Д) содержит кольцевую хромосому

Е) осуществляет фаго- и пиноцитоз у животных

ОРГАНОИДЫ

1) клеточная мембрана

2) ядро

3) митохондрия

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Всего: 305 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Строение и жизнедеятельность органов системы пищеварения

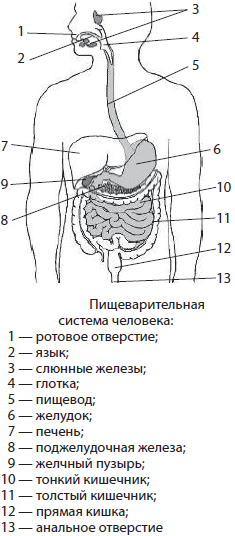

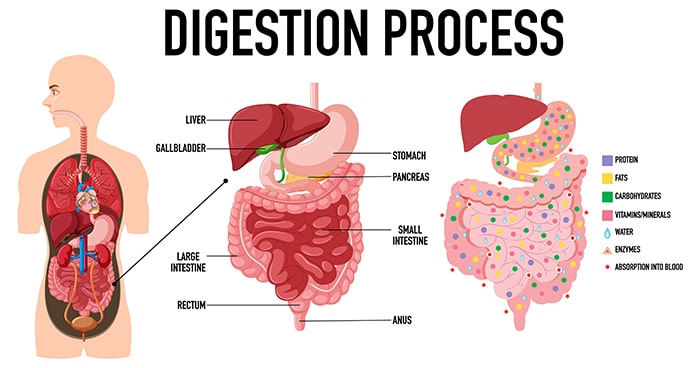

Пищеварением называют совокупность процессов механического измельчения и химического расщепления пищи, которое делает ее компоненты пригодными для всасывания и использования в процессе обмена веществ. Эту функцию выполняет система пищеварения. Кроме того, она обеспечивает также удаление непереваренных остатков пищи, выделение токсичных продуктов обмена веществ и поддержание иммунитета.

Пищеварительная система человека образована пищеварительным каналом и сопутствующими железами. Общая длина пищеварительного канала составляет 8–10 м, он делится на три отдела: передний, средний и задний. В переднем отделе осуществляется в основном механическая обработка пищи, в среднем — химическое расщепление, всасывание и формирование каловых масс, а в заднем они накапливаются и время от времени удаляются. Передний отдел состоит из ротовой полости, глотки и пищевода, средний включает в себя желудок, тонкий и толстый кишечник, а задний представлен частью прямой кишки.

Ротовая полость подразделяется на преддверие рта, или предротовую полость, и собственно ротовую полость. Спереди преддверие рта ограничено щеками и губами, а сзади — зубами. В него ведет ротовое отверстие. Губы и щеки представляют собой складки кожи с мышечной подстилкой из круговой мышцы рта и щечных мышц. Губы обеспечивают восприятие температуры и консистенции пищи.

У ребенка насчитывается 20 молочных зубов, а у взрослого человека — 32 постоянных. Процесс смены зубов завершается к 12–14 годам.

Постоянный зуб имеет коронку, шейку и корни. Коронка покрыта эмалью, а корни — цементом, под ними залегает слой костной ткани — дентина. Середину зуба занимает пульпа, в которой располагаются кровеносные сосуды, обеспечивающие питание тканей зуба, и нервные окончания.

На каждой челюсти у взрослого человека расположены по 4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных и 6 больших коренных зуба. Последние коренные зубы называют «зубами мудрости», так как они вырастают позднее всего, к 20–25 годам.

С помощью зубов пища разделяется на куски, измельчается и пережевывается.

Наиболее распространенным заболеванием зубов является кариес, который вызывается бактериями, обитающими в ротовой полости. Эти бактерии выделяют кислоту, разрушающую эмаль зубов. В немалой степени кариесу способствует употребление горячей и холодной пищи. Кариес может вызвать развитие заболеваний как пищеварительной системы, так и других систем органов.

Собственно ротовая полость спереди и по бокам ограничена зубами, сверху — твердым и мягким небом, а снизу — диафрагмой рта, на которой лежит язык. В нее, как и в преддверие рта, открываются слюнные железы.

У человека имеется три пары крупных слюнных желез — околоушные, подъязычные и поднижнечелюстные, а также многочисленные мелкие железки щек, языка и неба. Они вырабатывают слюну, содержащую около 99 % воды и растворенные в ней минеральные соли и белки. Немаловажную роль среди белков слюны играют ферменты амилаза и птиалин, начинающие расщепление углеводов-полисахаридов, а также лизоцим, который обеззараживает пищу. Кроме того, значение слюны в пищеварении заключается также в смачивании пищи и склеивании ее частиц, что облегчает пережевывание, формирование пищевого комка и глотание. Для нормального функционирования компонентов слюны необходима щелочная среда (рН > 7,0).

Язык — это мышечный орган, прикрепленный задним концом. Он обеспечивает восприятие вкуса, температуры и консистенции пищи, а также способствует перемешиванию пищи во рту и глотанию пищевого комка. Попадание пищевого комка на корень языка стимулирует глотательный рефлекс и продвижение пищи через глотку и пищевод в желудок. При этом должен закрыться надгортанник, чтобы она не оказалась в дыхательных путях. Язык вместе с зубами участвует в формировании членораздельной речи.

В глубине ротовой полости также размещаются миндалины, выполняющие защитную функцию. Таким образом, в ротовой полости происходит измельчение, смачивание и первичное переваривание пищи, а также восприятие ее вкуса.

Глотка является частью пищеварительной трубки, соединяющей ротовую и носовую полости с одной стороны, и пищевод с гортанью — с другой.

Пищевод — это выстланная изнутри эпителием мышечная трубка, по которой пища попадает в желудок. Длина пищевода составляет около 23–25 см. Он начинается в шейной области, проходит через грудную полость, диафрагму и впадает в желудок, лежащий в брюшной полости. Пищевод расположен позади трахеи.

Все органы пищеварительной системы, расположенные в брюшной полости — желудок, тонкий и толстый кишечник, не разбросаны там беспорядочно, а подвешены на брыжейках — тяжах соединительной ткани.

Желудок — полый мышечный орган объемом 1,5–2 л. Стенки желудка выстланы эпителием, который выделяет желудочный сок и слизь, предотвращающую переваривание стенок желудка. В состав желудочного сока входят фермент пепсин и соляная кислота. Соляная кислота активирует пепсин и отчасти обеззараживает пищу, а также делает среду в желудке кислой (рН < 7,0). Под действием пепсина происходит расщепление белков до аминокислот. Сокращение стенок желудка обеспечивает перемешивание пищи и ее продвижение в направлении кишечника. В желудке пища задерживается от 2 до 48 часов в зависимости от ее химической природы.

На границе желудка и тонкого кишечника находится сфинктер — круговая мышца, не позволяющая пище возвращаться обратно, если она поступила в кишечник.

Кишечник у человека делится на тонкий и толстый. Длина тонкого кишечника составляет около 5–6 м, он образован двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишками. В двенадцатиперстную кишку открываются протоки печени и поджелудочной железы.

Стенки тонкого кишечника покрыты многочисленными выростами эпителия — ворсинками, а также содержат многочисленные кишечные железки, вырабатывающие кишечный сок. В тонком кишечнике под действием ферментов сока поджелудочной железы и кишечного сока, выделяемого железистыми клетками стенок, происходит окончательное расщепление углеводов, белков и жиров, а также их всасывание в кровь и лимфу. Для нормальной работы ферментов в тонком кишечнике оптимальной является щелочная среда (рН > 7,0). Стенки ворсинок кишечника имеют микроворсинки, что способствует значительному увеличению поверхности всасывания растворенных веществ, которые попадают в кровеносные и лимфатические капилляры, пронизывающие ворсинки изнутри, а затем разносятся по всему организму. Следует отметить, что углеводы и аминокислоты всасываются в кровь и обязательно проходят через печень, тогда как продукты расщепления жиров, поступающие в лимфу, минуют печень.

В толстом кишечнике, образованном слепой, ободочной и прямой кишками, завершается расщепление веществ, происходит обратное всасывание воды и формируются каловые массы. В нем также обитают симбиотические бактерии, которые расщепляют некоторые непереваренные организмом человека вещества, например целлюлозу, синтезируя витамины (например, группы В) и другие биологически активные вещества, которые затем всасываются в кровь и используются организмом. Каловые массы периодически удаляются из организма путем дефекации.

Слепая кишка имеет червеобразный отросток (аппендикс), который является органом иммунной системы. Его воспаление называется аппендицитом.

Печень является самой крупной железой организма, масса которой составляет около 1,5 кг. Она обеспечивает обезвреживание ядовитых веществ, попадающих в кровь, способствует перевариванию пищи, а также выполняет запасающую функцию. Секрет печени называется желчью, он способствует эмульгированию, омылению, расщеплению и всасыванию жиров, а также стимулирует сокращения стенок кишечника. Эмульгированием называется дробление крупных капель жира на более мелкие, что облегчает доступ ферментов к ним. С желчью выделяются также продукты распада вредных для организма веществ. В сутки вырабатывается около 1,5–2 л желчи, однако часть ее в отсутствие пищи временно накапливается в желчном пузыре. Кровеносные сосуды, которые оплетают стенки тонкого кишечника, собираются в воротную вену печени. Кровь, принесенная воротной веной, проходит своеобразную очистку, в ходе которой обезвреживаются ядовитые для организма вещества. Избыток глюкозы в плазме крови задерживается в печени и запасается в виде гликогена, при необходимости высвобождаясь. Регулируется данный процесс гормонами поджелудочной железы — инсулином и глюкагоном.

Поджелудочная железа относится к железам смешанной секреции, поскольку часть ее клеток выделяет в тонкую кишку пищеварительный сок, а другая часть выбрасывает в кровяное русло гормоны инсулин и глюкагон. Сок поджелудочной железы содержит ферменты, расщепляющие углеводы, белки и жиры, например амилазу, трипсин и липазу.

Изучением процессов пищеварения и их рефлекторного характера занимался великий русский физиолог И. П. Павлов. В опытах на собаках он доказал, что выработка слюны и желудочного сока — это безусловный рефлекс на запах и вид пищи.

Заболевания системы пищеварения. Так как пищеварительная система сообщается с окружающей средой, то она является одной из наиболее уязвимых для возбудителей различных заболеваний частью нашего организма. Наиболее распространенными в наше время заболеваниями пищеварительной системы являются гастриты, колиты, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатиты, рак желудка, кишечника и др. Гастриты, колиты и язвы в большинстве своем вызываются неправильным питанием, излишней эмоциональностью и некоторыми бактериями, обитающими в них. Возбудителями гепатитов являются вирусы, которые попадают в организм в основном при нарушении правил гигиены питания (немытые руки, овощи и фрукты), а также через сыворотку крови. Некоторые формы гепатита легко диагностируются и могут быть излечены, тогда как гепатит С, называемый также «ласковым убийцей», протекает в основном бессимптомно и приводит к гибели человека. Человек, зараженный гепатитом, долгое время является источником инфицирования для других людей. Достаточно широко распространены различные кишечные инфекции и инвазии (заражение животными — возбудителями заболеваний). Попадание в организм некоторых простейших животных, бактерий и вирусов, таких как возбудители амебной и бактериальной дизентерии, холеры, как правило, сопровождается диареей (поносом), а также повышением температуры, болями в области живота и обезвоживанием организма. Заражение же паразитическими червями, такими как цепни и острицы, часто связано с потерей веса и аппетита, снижением иммунитета и аллергическими реакциями. Не следует забывать, что больной при этом является разносчиком паразитов. Таким образом, культура питания тесно связана с соблюдением правил личной гигиены.

Витамины

Витамины — это физиологически активные вещества, принимающие участие в процессе обмена веществ в качестве регуляторов процессов жизнедеятельности.

Витамины входят в состав многих ферментов и некоторых важнейших веществ, принимающих участие в процессах метаболизма.

Подавляющее большинство витаминов не синтезируется в организме человека и должно поступать с пищей, чаще всего растительной. Важная роль в обеспечении организма витаминами принадлежит микрофлоре толстого кишечника, которая вырабатывает, например, некоторые витамины группы В. В летний и осенний период организм получает их в достаточном количестве, тогда как в зимнее и особенно в весеннее время ощущается недостаток витаминов. Полное отсутствие какого-либо витамина в организме называется авитаминозом, однако оно встречается редко, гораздо более распространенное явление — пониженное содержание витамина в организме — гиповитаминоз. Гиповитаминоз настолько же небезопасен для процессов жизнедеятельности в организме, как и гипервитаминоз — повышенное содержание витамина. Например, при избытке витамина А возникают изменения кожи, слизистых оболочек и костей, головные боли и малокровие, а гипервитаминоз по витамину С может спровоцировать не только повреждения поджелудочной железы и почек, но и способствовать ускоренному выведению других витаминов из организма.

Всего известно около 20 витаминов и витаминоподобных веществ. По физико-химическим свойствам их делят на две группы: водорастворимые и жирорастворимые. К первой группе относятся витамины группы В и С, тогда как ко второй — A, D и Е.

Витамин А (ретинол) требуется в количестве 1–2 мг в сутки. Он имеется в рыбьем жире, яйцах, сливочном масле, моркови, шпинате и других растительных продуктах, содержащих каротиноиды. Недостаток ретинола приводит к изменениям кожи и слизистых оболочек: их сухости, воспалению и размягчению слизистых и роговицы, поражению эпителия, пищеварительного аппарата, снижению остроты сумеречного зрения (так называемая «куриная слепота»), когда человек днем видит хорошо, а в сумерки зрительная чувствительность нарушается, также могут наблюдаться нарушения роста. Это связано с тем, что витамин А является компонентом зрительного пигмента палочек сетчатки — родопсина — и фактором роста.

Витамин В1 (тиамин) должен поступать в организм в количестве 2–3 мг в сутки. Им богаты мука грубого помола (содержащая отруби), дрожжи, печень, почки и яйца. Нарушение поступления витамина В1 приводит к развитию болезни бери-бери, симптомами которой являются расстройства нервной системы (полиневрит), сердечно-сосудистые заболевания и мышечная атрофия.

Витамин В2 (рибофлавин) требуется организму в количестве 1–3 мг в сутки. Сравнительно высокие его концентрации содержатся в дрожжах, им богаты хлеб (с мукой грубого помола), семена злаков, яйца, мясо, свежие овощи и фрукты, частично он синтезируется микрофлорой кишечника. При недостатке витамина В2 происходит поражение слизистых оболочек, воспаление слизистой языка, поражения глаз, общая мышечная слабость и слабость сердечной мышцы, анемии.

Витамин В3 (пантотеновая кислота) поступает в организм в количестве 10 мг в сутки. Им богаты мясные продукты, особенно печень и растительные продукты (зернобобовые), дрожжи и др. Недостаток витамина сопровождается развитием дерматитов, нарушением работы пищеварительного тракта, снижением умственных способностей.

Витамин В6 (пиридоксин) требуется организму в количестве 2–3 мг в сутки. Он находится в пшеничной и кукурузной муке, крупе, дрожжах, печени, почках, молоке, мясе, рыбе, синтезируется кишечными бактериями. Гиповитаминоз по витамину В6 сопровождается нарушениями белкового и жирового обмена, тошнотой, рвотой, нервными расстройствами, повышенной возбудимостью нервной системы, заболеваниями кожи.

Витамин В12 (цианкобаламин) должен поступать в организм в количестве 2,5–5 мг в сутки. Им богаты печень, почки, частично он синтезируется в кишечнике. Недостаток данного витамина приводит к нарушению пищеварения, малокровию, а иногда даже и к злокачественной анемии. Дефицит витамина В12 зачастую связан не с его недостатком в пище, а с нарушением его всасывания в пищеварительном тракте.

Витамин С (аскорбиновая кислота) требуется организму в количестве 80–100 мг в сутки, причем богаты им плоды черной смородины, шиповника, цитрусовые, капуста, шпинат и другие зеленые растения. Несмотря на то, что в картофеле содержится небольшое количество витамина С, это компенсируется значительным количеством потребляемого картофеля. При недостатке витамина С развивается цинга (скорбут), симптомами которой являются исхудание лица, отек и кровоточивость десен, многочисленные пятна, синяки и кровоизлияния на теле и внутренних органах, ломкость костей, нервно-психические расстройства, снижение устойчивости к различным заболеваниям. Поэтому при простудных и вирусных заболеваниях в первые дни рекомендуют принимать повышенные дозы витамина С (до 1 г).

Витамин D (кальциферол) требуется человеку в количестве 2,5–25 мг в сутки, причем наибольшие его количества нужны в детском возрасте. Частично витамин D синтезируется в коже на солнце. Источниками витамина являются рыбий жир, печень, масло и яйца. Гиповитаминоз по витамину D сопровождается нарушением формирования костной ткани, размягчением и искривлением костей — рахитом, нарушением формирования зубов.

Витамин Е (токоферол) требуется человеку в количестве 20–50 мг в сутки. Им богаты растительные масла: подсолнечное, кукурузное, оливковое. Особенно высоко его содержание в масле, полученном из зародышей пшеницы, и в зеленом горошке. Продукты животного происхождения бедны токоферолом. Недостаток витамина Е приводит к нарушению формирования половых желез и бесплодию, мышечной дистрофии, появлению некрозов в печени, тканях мозга, особенно в мозжечке.

Витамины — нестойкие соединения, которые разрушаются в процессе хранения продуктов питания и приготовления пищи, особенно при термической обработке. Например, витамин С разрушается уже при 80 $°$С. Кроме того, значительная часть витаминов находится в поверхностных слоях овощей и фруктов, поэтому следует срезать как можно более тонкий их слой.

Таким образом, рациональное питание является залогом здоровья, хотя здоровый образ жизни заключается не только в нем.

Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов

жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой

Населенный пункт: Ханты-Мансийском а. окр., г. Когалым

Тема: Пищеварительные ферменты и их роль

Класс: Восьмой класс

УМК: Н. Пономарева Биология. (Концентрическая) 8 класс

Тип урока: Комбинированный урок

Вид урока: Комбинированный урок

Форма урока: Комбинированный урок

Оборудование урока: Учебник (параграф 29, 37), презентация.

Цель урока: Познакомиться с пищеварительными ферментами.

Задачи урока:

- Актуализация пройденного материала и изучение нового, предложенного по теме урока, с последующим закреплением новой информации.

- Развитие умений самостоятельной работы с текстом, логического мышления и речи учащихся.

- Развитие внимания и коммуникативных умений при работе на уроке.

Ход урока

Здравствуйте, дети! Садитесь.

Скажите мне, пожалуйста, что вы начали изучать на прошлом уроке? (систему пищеварения, пищеварение и ее роль в обмене веществ)

Итак, все мы с вами знаем, что пищеварение – это процесс превращения питательных веществ в менее сложные по составу растворимые соединения, которые легко всасываются в кровь и лимфу. Чтобы этот процесс протекал быстро, в нашем организме есть специальные ускорители химических реакций. Без них все реакции, которые обеспечивают нашу нормальную жизнедеятельность, хоть и протекали бы, но настолько медленно, что мы просто не смогли бы существовать. Как называются эти вещества? (ферменты) Действительно, ферменты — это биологически активные вещества. Они выполняют роль биокатализаторов. Именно о них мы будем сегодня с вами говорить.

( Тема урока выводится на слайде).

Открываем тетрадки, записываем число и тему урока. (3 мин)

(слайд 2) Теперь давайте с вами откроем параграф 30 на странице 125 и вспомним систему органов пищеварения. Быстро пройдитесь глазками по параграфу и повторите материал, на повторение я даю вам 2 минуты. (Пока они повторяют, я записываю отделы на доске не по порядку)

Итак, кто сможет выйти к доске последовательно распределить отделы пищеварительного канала? (ротовая полость, глотка, пищевод – передний отдел, желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник – средний отдел, прямая кишка – нижний отдел). (На доске написать не по порядку) След. ученик должен распределить какие органы к каким отделам относятся. (5 мин)

Помимо пищ. канала в систему также входят пищевар. железы, назовите их (слюнные, поджел. железа и печень, микроскопические железы желудка и кишечника). (2)

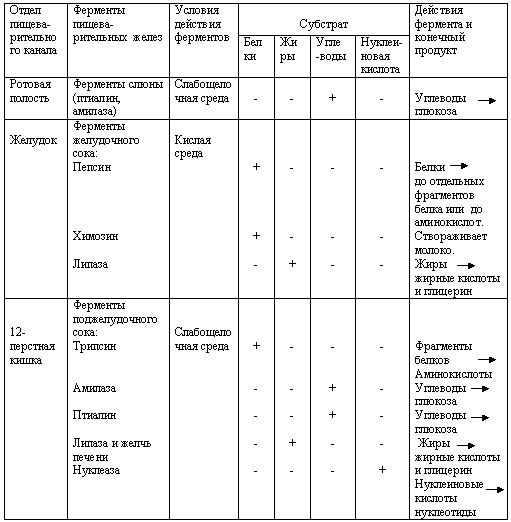

В каждом отделе пищ. канала есть свои ферменты, которые работают только при определенных условиях.

(слайд 3) В этой таблице представлены отделы пищ. канала, ферменты, условия действия, субстрат (исходное вещество, преобразуемое ферментом в результате специфического фермент-субстратного взаимодействия в один или несколько конечных продуктов) и конечный продукт. Давайте разберемся, где какие ферменты находятся. (Разбор таблицы) В ротовой полости ферменты превращают углевод в глюкозу. Насколько я знаю, прошлой четверти вы выполняли лабораторную работу (действие ферментов слюны на крахмал, с. 133), Ответьте мне на вопрос, почему места, обработанные слюной, останутся белыми? (Крахмал в них распался до глюкозы, которая с йодом синего окрашивания не дает) Продолжение разбора (6 мин)

Теперь мы с вами зарисуем эту таблицу, только брать мы будем два первых столбца: отдел и ферменты этого отдела. Рисуем шапочку и заполняем столбцы. На зарисовку я даю вам 5 минут. Ребята переносят таблицу в тетрадь (Приложение 1).

Рассмотрев таблицу, можно заметить что ферменты обладают целым рядом свойств. Какие свойства ферментов вы заметили?

Свойства ферментов:

- Являются биологическими катализаторами белковой природы;

- Каждый фермент обладает специфичностью и действует на определенный субстрат;

-

Каждый фермент действует только при определенных условиях:

- ферменты слюны – в слабощелочной среде;

- ферменты желудочного сока – в кислой;

- ферменты поджелудочного сока – в слабощелочной.

- Наиболее активны при температуре 37-39 гр.С.

- При кипячении ферменты, как и другие белки, свертываются и теряют свою активность.

- Способны действовать не только в клетке, но и вне ее, и даже вне организма.

Затем свойства ферментов записываются в тетрадь. (8 минут)

(слайд 4) У меня есть интересный и актуальный вопрос к вам.

Зачем пьют мезим во время застолья? Основное действующее вещество в составе таблеток «Мезима» – панкреатин. Именно панкреатин помогает расщеплять должным образом жиры на жирные кислоты и глицерин, белки на составные аминокислоты, а крахмал на моносахариды и декстрины. Таким образом, всасываемость питательных веществ в тонком кишечнике увеличивается, а процессы пищеварения нормализуются. Дополнительные ферменты, способствующие нормальному пищеварению, снимают лишнюю нагрузку с поджелудочной железы, обеспечивают ей щадящий режим. Наибольшую активность ферментные вещества «Мезима» проявляют через полчаса после того, как человек принимает таблетку. (3 мин)

(5 слайд)

Итак, познакомившись со свойствами ферментов, мы можем с вами сказать, какую же роль выполняют пищ. ферменты?

В итоге, пищеварительные ферменты – это те самые вещества, что отвечают за быстроту и эффективность всех химических процессов в пищеварительном тракте. И их обилие определяет возможности нашего питания и разнообразие рациона. (2 мин)

Окончание урока: дать и прокомментировать дз, спросить есть ли вопросы, попрощаться с учениками. (2 мин)

Список использованной литературы

- Биология 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 288 с.

Приложения

Приложение 1. Таблица «Ферменты и условия их действия».

Пищеварение

(механическая и химическая обработка пищи) — это сложный процесс, при котором

происходит переваривание пищи и её усвоение клетками.

Обработка

пищи включает её механическое измельчение и последующее химическое расщепление

на более простые вещества. Углеводы расщепляются до простых сахаров (до

глюкозы), жиры — до жирных кислот и глицерина, белки — до аминокислот. Лишь

после этого возможно их усвоение. Образовавшиеся вещества поступают в кровь и в

дальнейшем используются клетками организма.

Пищеварение

обеспечивает пищеварительная система. Она состоит из ротовой

полости, глотки, пищевода, желудка, тонкого

кишечника и толстого кишечника.

Большую

роль в пищеварении играют пищеварительные железы, которые вырабатывают

пищеварительные соки, переваривающие пищу. Это печень и поджелудочная

железа. Также существенную роль в пищеварении играют слюнные

железы и железы, располагающиеся в стенках желудка и тонкого кишечника.

Стенка

пищеварительного канала состоит из трёх слоёв: наружный

слой образован соединительной тканью (она выполняет защитную

функцию). Средний слой представлен мышечной тканью.

Благодаря

сокращению стенок мышечного слоя пища перемешивается и перемещается из одного

отдела в другой. В желудке человека насчитывается три мышечных слоя, а в тонком

кишечнике, так же, как и в остальных отделах пищеварительной системы, два

мышечных слоя.

Внутренний

слой

— это слизистая оболочка, участвующая в выделении биологически активных

веществ и всасывании питательных веществ.

В

ротовой полости пища пережёвывается зубами,

перемешивается языком. Сверху ротовая полость ограничена твёрдым и

мягким нёбом, по бокам — щеками, а спереди — губами.

Зубы

подразделяются на резцы, клыки и коренные.

У взрослого человека обычно имеется 32 зуба: 4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных

и 6 больших коренных зубов на каждой челюсти. Зубы имеют характерную форму и

строение, занимают определённое положение в зубном ряду.

Зуб

состоит из коронки (часть зуба, которая выступает над десной), шейки

и корня (часть зуба, расположенная

глубоко в альвеоле и покрытая десной). Основу зуба составляет

твёрдая ткань — дентин.

На коронке он покрыт эмалью, самой твёрдой тканью в организме

человека, а на шейке и корне — цементом. Дентин и цемент — виды

костной ткани. Наиболее тонким слоем эмали покрыта шейка зуба.

Внутри

зуба есть полость — корневой канал, заполненный зубной

мякотью, или пульпой.

Она представлена рыхлой соединительной тканью, содержащей сосуды и нервы.

Язык

— это подвижный мышечный орган. В языке выделяют верхушку, тело,

корень. С каждой стороны имеется край.

Слизистая

поверхность языка бархатистая из-за наличия на ней сосочков.

Язык

покрыт слизистой оболочкой, богато снабжён кровеносными сосудами, нервами и

вкусовыми рецепторами.

Орган

вкуса делится на несколько секторов, каждый из которых отвечает за восприятие

определённого вкуса.

Слизистая

оболочка рта содержит множество различных по величине желёз. В ротовую полость

открываются протоки трёх пар крупных слюнных желёз — околоушных,

подъязычных и подчелюстных. Они выделяют слюну.

Ротовая

полость сообщается с глоткой отверстием, которое называется зев. Сверху,

у самого входа в глотку, свисает небольшой язычок. По его бокам

находятся особые образования — миндалины. Это скопления лимфоидной

ткани. В них содержится огромное количество лимфоцитов, которые защищают

организм от микробов.

В

ротовой полости происходит смачивание пищи слюной, её перетирание и

измельчение, формирование пищевого комка, начало химической переработки пищи —

расщепление углеводов.

В

ротовой полости при пережёвывании пища смешивается со слюной, которую выделяют

слюнные железы. Слюна содержит пищеварительные ферменты и

слизь.

Из

ферментов выделяют амилазу и мальтазу. Они активны

только в слабощелочной среде и расщепляют углеводы (крахмал) до простых сахаров

(например, до глюкозы).

Слизь

представляет собой вязкую жидкость, состоящую из воды, муцина,

способствует смачиванию и склеиванию пищевого комка и лизоцима,

который обладает обеззараживающим действием.

Глотка — это часть

пищеварительной трубки и дыхательных путей, соединяющая ротовую полость с

пищеводом и носовую полость с гортанью. Она представляет собой воронкообразный

канал длиной 11—12 сантиметров. Глотка обеспечивает проглатывание пищи.

При этом надгортанник перекрывает вход в дыхательные пути, чтобы не допустить

попадания пищи в них. В глотке перекрещиваются дыхательные и пищеварительные

пути.

От

глотки начинается пищевод — это мышечная трубка длинной около 25

сантиметров. Он обеспечивает передвижение пищи. Пищевод примыкает к задней

части трахеи. Вместе с ней он проходит в грудную полость и на уровне 11-го

грудного позвонка открывается в желудок.

Желудок

— это расширенная часть пищеварительной трубки. Объём пустого желудка составляет около 500 миллилитров.

После принятия пищи он обычно растягивается до одного литра,

но может увеличиться и до четырёх. Желудок похож на изогнутый рог или

удлинённый мешок. В желудке выделяют следующие части: входной отдел

— дно, среднюю — тело и выходной отдел — привратниковую

(пилорическую) часть.

Мускулатура

желудка состоит из трёх слоёв гладких мышечных волокон. Мышечная ткань

обеспечивает поддержание тонуса стенок желудка, перемешивание и передвижение

пищевой массы в кишечник. В результате сокращений мышечных стенок желудка пища

смешивается с желудочным соком, перетирается и приобретает консистенцию жидкого

супа. Эту смесь называют химусом.

Слизистая

оболочка желудка собрана в складки, в которые открываются протоки желёз,

вырабатывающих желудочный сок. Это прозрачная жидкость, в которой

содержится 97—98 процентов воды, 1 процент органических веществ (ферментов),

0,5 процента минеральных солей и около 0,5 процента соляной кислоты. Кислота

активизирует ферменты желудочного сока и уничтожает болезнетворные

микроорганизмы. В сутки вырабатывается около двух литров желудочного сока.

Железы

желудка подразделяются на главные, обкладочные

и добавочные. Главные железы вырабатывают ферменты (пепсин,

химозин и липазу), обкладочные — соляную

кислоту, а добавочные — слизь, которая выполняет защитную функцию (она

защищает стенки желудка от самопереваривания кислотой и ферментами).

Под

действием фермента химозина происходит створаживание

молока (то есть перевод растворимого белка молока в нерастворимый казеин).

Казеин является важным пищевым белком.

Фермент

липаза расщепляет жиры (мельчайшие капельки жира) до глицерина и

жирных кислот.

Таким

образом в желудке пища накапливается, перетирается и пропитывается желудочным

соком. Здесь происходит расщепление белков, всасывание воды и

лекарственных препаратов.

Из

желудка пища попадает в тонкий кишечник. Он

похож на длинную мягкую трубку, которая, петляя, заполняет всю брюшную полость.

Он имеет длину пять — шесть метров.

Тонкий

кишечник состоит из нескольких отделов: двенадцатиперстная кишка, тощая кишка и подвздошная

кишка.

Двенадцатиперстная

кишка имеет длину около 30 сантиметров, диаметр от трёх до

пяти сантиметров. Она подковообразно изгибается.

За

ней следует тощая кишка. Её длина достигает почти двух метров. Незаметно

тощая кишка переходит в подвздошную. Она уже имеет больший диаметр.

Слизистая

оболочка всех отделов тонкой кишки имеет большое количество микроскопических желёз,

которые вырабатывают кишечный сок. Кроме того, она образует многочисленные

выросты, или ворсинки, которые увеличивают

всасывающую поверхность тонкого кишечника.

Кишечный сок представляет

собой непрозрачную вязкую жидкость, содержащую более 20 ферментов (например,

трипсин, липазу, мальтазу, амилазу,

энтерокиназу и лактазу). Они способны расщеплять белки, жиры и углеводы до

соединений, которые способны проникнуть из пищеварительного канала в кровь и

лимфу.

Таким образом в тонком кишечнике завершается работа по

расщеплению белков, жиров и углеводов на мельчайшие частицы.

В

начальную часть тонкой кишки — двенадцатиперстную кишку открываются протоки

таких пищеварительных желёз, как поджелудочная железа и печень.

В

поджелудочной железе различают три отдела: головку,

тело и хвост. Головка железы находится в изгибе

двенадцатиперстной кишки. Поджелудочная железа участвует в

переваривании жирной, углеводистой и белковой пищи. Вдоль железы проходит

проток, по которому пищеварительный сок выделяется в кишечник.

Печень

является самой крупной железой организма. У взрослого человека её масса

достигает двух килограмм. Она состоит из двух долей: правой и

левой. Верхняя поверхность печени выпуклая, нижняя немного

вогнутая.

На

нижней поверхности печени, в центре, находятся ворота печени,

через которые проходят сосуды, нервы и желчные протоки. Печень вырабатывает желчь,

которая скапливается в желчном пузыре. Желчь — это

жидкость жёлтого цвета. Она облегчает расщепление жиров, которые распадаются на

мельчайшие капельки.

Итак,

благодаря пищеварительным железам в тонком кишечнике происходит

расщепление белков, жиров и углеводов.

Продукты

расщепления углеводов (глюкоза) и белков (аминокислоты) поступают через

эпителий ворсинок в кровеносные капилляры. Продукты расщепления жиров (глицерин

и жирные кислоты) поглощаются эпителием и превращаются в жир, который

характерен для человеческого организма. Только после превращения жир поступает

в лимфатические капилляры.

Дальнейшая

судьба всосавшихся веществ различна. Глюкоза и аминокислоты вместе с кровью, оттекающей

от кишечника, по воротной вене направляются к печени.

Печень

— это своеобразная химическая лаборатория человеческого организма. В её клетках

вредные для здоровья вещества разрушаются. Из поступивших аминокислот

образуются другие — нужные организму. В печени могут образовываться только

заменимые аминокислоты. Аминокислоты, которые не могут синтезироваться в нашем

организме, называются незаменимыми, они поступают вместе с пищей. Часть

аминокислот превращается в углеводы и жиры.

Если

в печень поступило слишком много глюкозы, часть её превращается в гликоген

(животный крахмал) и хранится до тех пор, пока уровень глюкозы в крови не

понизится. Если это происходит, гликоген снова превращается в глюкозу и

поступает в кровь для доставки ко всем тканям, а главное — к мозгу.

Жиры

по лимфатическим капиллярам поступают в жировые хранилища организма, например в

подкожную клетчатку. Там они перерабатываются и лишь после этого с током крови

попадают в печень.

Кроме

того, печень выполняет ряд других важных функций. В ней обезвреживаются

ядовитые вещества, которые попадают в кровь из кишечника. Она синтезирует

витамин А и является «депо» крови.

Последний

отдел тонкого кишечника — подвздошная кишка переходит в толстый кишечник.

В месте перехода располагается клапан, который обеспечивает движение

содержимого кишечника в одном направлении.

В

ней выделяют несколько отделов: слепую кишку

с червеобразным отростком — аппендиксом, ободочную

кишку (которая подразделяется на восходящую ободочную, поперечную

ободочную и нисходящую ободочную). Далее идёт сигмовидная и прямая

кишка с анальным отверстием. Толстый кишечник не содержит

пищеварительных желёз и ворсинок.

В

толстом кишечнике процесс пищеварения подходит к

концу. Здесь происходит всасывание воды,

минеральных солей и витаминов, а также удаление непереваренных остатков

пищи.

-

Что такое пищеварение?

-

Пищеварительная система и ее функции

-

Структура пищеварительной системы

-

Этапы пищеварения

-

Пищеварительные ферменты и их особенности

Завтрак, обед или ужин – это не просто повседневный ритуал, который с завидным постоянством отрывает от важных дел или дарит радость общения с близкими людьми. Прием пищи – это жизненная необходимость, поскольку именно так мы «заправляем» свой организм «топливом», которое обеспечивает функционирование всех клеток, тканей, органов и систем. Стабильная работа этой сложной конструкции зависит от качества «топлива», его питательной ценности, но, главное, от того, как работает пищеварительная система. Что это такое, из каких отделов состоит и в каких случаях может давать сбой? Поговорим об этом в нашей статье.

Что такое пищеварение?

Вода и продукты питания – это топливо, которое необходимо для нормальной работы человеческого организма. Но чтобы все полезные вещества – витамины, микро- и макроэлементы, белки, жиры, углеводы, которые содержатся в этом топливе, могли использоваться по назначению, сначала их нужно довести до нужной кондиции – измельчить, трансформировать, иначе говоря, переварить.

Пищеварение представляет собой совокупность процессов физической и химической обработки поступающих в организм продуктов питания, расщепление крупных пищевых молекул до мелких, которые обретают способность растворяться в воде и всасываются в жидкую часть крови – плазму. Это одна из форм катаболизма – превращения сложных веществ в более простые, которое сопровождается выделением энергии.

Весь процесс пищеварения можно разделить на две фазы:

-

механическое переваривание – проще говоря, физическое измельчение крупных кусков пищи (во время пережевывания во рту или сегментарных сокращений тонкого кишечника) для того, чтобы сделать их доступными для пищеварительных ферментов;

-

химическое переваривание – начинается, когда в работу включаются ферменты, которые продолжают «крошить» питательные вещества, соединения, имеющие сложную структуру, до такого состояния, когда их можно будет усвоить и использовать для удовлетворения потребностей отдельных органов и систем.

Если процесс пищеварения ломается, это негативно влияет на обмен веществ и может привести к дефициту тех или иных нутриентов (питательных веществ), что в свою очередь может спровоцировать патологические изменения и стать причиной многих заболеваний.

Пищеварительная система и ее функции

Приемом пищи, ее переработкой, транспортировкой и утилизацией занимается пищеварительная система. От ее бесперебойной работы зависит и самочувствие, и настроение, и внешний вид, и здоровье человека. Пищеварительная система или желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) выполняет несколько функций:

-

моторно-механическую (или моторно-эвакуаторную) – измельчает пищу, перемещает ее по различным отделам (органам) и выводит отходы;

-

секреторную – производит слюну, пищеварительные соки, ферменты, желчь, т. е. все «химические реактивы», которые необходимы для расщепления крупных структур на молекулы;

-

функцию всасывания – «впитывает» продукты, расщепленные на удобоваримые молекулы (нутриенты – жиры, белки, углеводы, минеральные вещества, витамины и т. д.), используя для этого эпителий слизистой оболочки ЖКТ, и отправляет питательный «коктейль» в кровь и лимфу;

-

выделительную – аккумулирует непереваренные остатки, отходы жизнедеятельности, в специальном резервуаре и выводит их наружу.

Благодаря своим агрессивным ферментам пищеварительная система выполняет еще одну важную функцию – защитную: расщепляются не только продукты питания, но и чужеродные вещества, болезнетворные микроорганизмы, которые под действием пищеварительных соков, кислоты теряют свои специфические, негативные свойства, нейтрализуются (конечно, если они не обладают запасом прочности противостоять такому воздействию).

Структура пищеварительной системы

Итак, с функциями, которые выполняет желудочно-кишечный тракт разобрались. Посмотрим, кто участвует в процессе пищеварения, – ознакомимся со структурой пищеварительной системы:

-

Рот – это главный «пищеприемник», с помощью которого еда поступает в организм для дальнейшей обработки и переработки. Для этого в ротовой полости есть зубы (у взрослого человека их 32), язык, три пары крупных слюнных желез (околоушные, подчелюстные, подъязычные) и множество мелких и слюна, которую все эти железы вырабатывают (а это ни много ни мало около 1 литра в сутки).

-

Глотка представляет собой канал длиной 11-12 см, который похож на воронку и соединяет ротовую полость с пищеводом. Здесь пересекаются пищеварительные и дыхательные пути. Управляет «потоками» надгортанник – он закрывает собой гортань во время глотания, поэтому пища отправляется в пищевод.

-

Пищевод – это вертикально расположенная мышечная трубка (длиной 25-30 см и диаметром 2-2,5 см), которая выполняет функцию «пищепровода»: за счет сокращения мышц проводит пищевой комок из ротовой полости в желудок.

-

Желудок – полый мышечный орган, похожий на мешок удлиненной формы, который расположен в левом подреберье – в эпигастральной области. Это резервуар, где накапливается и переваривается проглоченная пища. От пищевода с одной стороны и двенадцатиперстной кишки с другой его отделяют своими сокращениями круговые запирательные мышцы – жомы. Объем пустого желудка – около 0,5 литра. После того как в него попадает пища, он может растягиваться до 1 литра (а, бывает, и до 4 литров).

-

Тонкая кишка – самый длинный отдел ЖКТ, который расположен между желудком и толстым кишечником. Длина тонкой кишки – около 3-5 м (она зависит от возраста, роста и веса, пищевых привычек и других факторов), диаметр тонкой кишки – от 2,5-3 до 4-6 см. В тонком кишечнике три отдела – двенадцатиперстная, тощая и подвздошная кишка.

-

Толстая кишка – нижний отдел ЖКТ, который расположен в брюшной полости и полости малого таза. Ее диаметр – от 4-6 до 7-14 см, длина – 1,5-2 м. Толстый кишечник включает слепую кишку, аппендикс, восходящую, поперечную и нисходящую часть ободочной кишки, сигмовидную и прямую кишку и завершается анусом.

Важную роль в процессе переваривания пищи играют и вспомогательные органы – печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, слюнные железы, которые производят пищеварительные соки, желчь, слюну, содержащие ферменты, необходимые для расщепления и всасывания питательных веществ.

Этапы пищеварения

Переваривание пищи происходит в несколько этапов:

-

Этап 1. Пища попадает в ротовую полость – первый «перевалочный пункт». Здесь она проходит первичную обработку – пережевывается: измельчается при помощи зубов и смачивается слюной, в которой содержатся амилаза и мальтаза – ферменты, расщепляющие сложные углеводы, крахмал на более простые, легче усваиваемые структуры. Подготовленная таким образом пища превращается в кашицеобразную массу, которая порционно (в виде болюса – пищевого комка) продвигается дальше – через глотку по пищеводу в желудок.

-

Этап 2. Самое интенсивное переваривание пищи происходит в желудке и тонком кишечнике. В желудке этому способствует химически активный желудочный сок, который содержит соляную кислоту и ферменты, в частности – пепсин, отвечающий за расщепление белков. Соляная кислота создает благоприятную среду для работы ферментов, активизирует их, стимулирует секрецию, служит пусковым ключом для двигательной активности – моторики в желудке и верхних отделах тонкого кишечника. Еще одно полезное свойство кислой среды – она губительна для бактерий. В норме пища находится в желудке от получаса до двух-трех часов, превращается в химус (густая жидкость) и следует в двенадцатиперстную кишку, где обрабатывается ферментами поджелудочной, желчным соком печени, а потом поступает в тонкий кишечник.

-

Этап 3. В кишечнике пищеварительные процессы завершаются. Этому активно содействуют ферменты тонкого кишечника – мальтаза, протеазы, липаза, лактаза, инвертаза. Базовые нутриенты окончательно расщепляются и всасываются (95% питательных веществ усваиваются именно в тонком кишечнике). На это уходит 1-4 часа. Затем масса перемещается в толстый кишечник и может находиться тут от 10 часов до нескольких суток. В этом отделе ЖКТ всасываются в кровь некоторые витамины (К и биотин), минералы, вода. Все, что не может быть использовано на благо организма, все отходы складируются в толстом кишечнике и периодически выводятся – в процессе дефекации.

Пищеварительные ферменты и их особенности

Ферменты (или энзимы) – органические вещества белкового происхождения, которые участвуют в процессе пищеварения в качестве катализаторов – ускоряют химические реакции, сокращают время, необходимое для расщепления сложных структур на более простые и таким образом облегчают максимально полное усвоение нутриентов (белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов). За производство ферментов отвечают такие элементы пищеварительной системы, как слюнные железы, желудок и поджелудочная железа (основной поставщик), печень и тонкая кишка. Основные места работы этих активаторов пищеварения – ротовая полость, желудок и отдел тонкого кишечника.

Перечислим ключевые особенности пищеварительных ферментов:

-

узкая специализация – каждый фермент способен расщепить строго определенную группу питательных веществ (например, липаза действует только на жиры, амилаза – только на углеводы и крахмал, а пепсин – только на белки);

-