Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие из приведённых ниже примеров верны для пищевой цепи выедания?

1) начинается с растительного опада

2) последним звеном в цепи являются редуценты

3) с одного трофического уровня на другой передаётся около 10% энергии

4) продуценты в цепи отсутствуют

5) присутствуют продуценты и консументы

6) длина цепи зависит от продуктивности экосистемы

Спрятать пояснение

Пояснение.

Пастбищные пищевые цепи (цепи выедания) — пищевые цепи, которые начинаются с автотрофных фотосинтезирующих или хемосинтезирующих организмов.

Первое звено в цепях выедания наземных сообществ представлено растениями.

Из приведённых ниже примеров верны для пищевой цепи выедания:

3) с одного трофического уровня на другой передаётся около 10% энергии

5) присутствуют продуценты и консументы

6) длина цепи зависит от продуктивности экосистемы

Ответ: 356.

Раздел: Основы экологии

Понятие биоценоза, биогеоценоза, экосистемы

Живые организмы находятся между собой и абиотическими условиями среды обитания в определённых отношениях, образуя тем самым так называемые экологические системы.

Биоценоз — совокупность популяций разных видов, обитающих на определённой территории. Растительный компонент биоценоза называется фитоценозом, животный — зооценозом, микробный — микробоценозом.

Ведущим компонентом в биоценозе является фитоценоз. Он определяет, каким будет зооценоз и микробоценоз.

Биотоп — определённая территория со свойственными ей абиотическими факторами среды обитания (климат, почва).

Биогеоценоз — совокупность биоценоза и биотопа.

Экосистема — система живых организмов и окружающих их неорганических тел, связанных между собой потоком энергии и круговоротом веществ.

Термин экосистема был предложен английским учёным А. Тенсли (1935), а термин биогеоценоз — российским учёным В. Н. Сукачевым (1942). «Экосистема» и «биогеоценоз» — понятия близкие, но не синонимы. Биогеоценоз — это экосистема в границах фитоценоза. Экосистема — понятие более общее. Каждый биогеоценоз — это экосистема, но не каждая экосистема — биогеоценоз. Единая экосистема нашей планеты называется биосферой. Биосфера — экосистема высшего порядка.

Структура и функционирование экосистем

Различают видовую, пространственную и экологическую структуры биоценоза.

Видовая структура — число видов, образующих данный биоценоз, и соотношение их численности или массы. То есть видовая структура биоценоза определяется видовым разнообразием и количественным соотношением числа видов или их массы между собой.

Пространственная структура — распределение организмов разных видов в пространстве (по вертикали и по горизонтали). Пространственная структура образуется, прежде всего, растительной частью биоценоза. Различают ярусность (вертикальная структура биоценоза) и мозаичность (структура биоценоза по горизонтали).

Экологическая структура — соотношение организмов разных экологических групп. Биоценозы со сходной экологической структурой могут иметь разный видовой состав. Это связано с тем, что одни и те же экологические ниши могут быть заняты сходными по экологии, но далеко не родственными видами. Такие виды называются замещающими, или викарирующими.

Любая популяция занимает определённое местообитание и определённую экологическую нишу. Местообитание — это территория, занимаемая популяцией, с комплексом присущих ей экологических факторов. Экологическая ниша — место популяции в природе, включающее не только положение вида в пространстве, но и функциональную роль его в сообществе (например, трофический статус) и его положение относительно абиотических условий существования (температуры, влажности и т. п.). Местообитание — это как бы «адрес» организма, а экологическая ниша — это его «профессия».

Функциональные группы организмов в экосистеме

| Группа | Характеристика | Организмы |

| Продуценты | Автотрофные организмы, способные производить органические вещества из неорганических, используя фотосинтез или хемосинтез | Растения и автотрофные бактерии |

| Консументы | Гетеротрофные организмы, потребляющие органическое вещество продуцентов или других консументов | Животные, гетеротрофные растения, некоторые микроорганизмы |

| Редуценты | Гетеротрофные организмы, питающиеся органическими остатками и разлагающие их до минеральных веществ | Сапротрофные бактерии и грибы |

Пищевые цепи и сети. Питаясь друг другом, живые организмы образуют цепи питания.

Цепь питания — последовательность организмов, по которой передаётся энергия, заключённая в пище, от её первоначального источника. Каждое звено цепи называется трофическим уровнем.

В пищевой цепи редко бывает больше 4–5 трофических уровней.

Трофические уровни в цепи питания

| Уровень | Группа организмов | Организмы |

| Первый | Продуценты | Автотрофные организмы, преимущественно зелёные растения |

| Второй | Консументы первого порядка | Растительноядные животные |

| Третий | Консументы второго порядка | Первичные хищники, питающиеся растительноядными животными |

| Четвёртый | Консументы третьего порядка | Вторичные хищники, питающиеся плотоядными животными |

| … | … | … |

| Последний | Редуценты | Сапротрофные бактерии и грибы, осуществляющие минерализацию — превращение органических остатков в неорганические вещества |

Типы пищевых цепей

| Тип | Характеристика | Примеры |

| Цепи выедания (или пастбищные) | Пищевые цепи, начинающиеся с живых фотосинтезирующих организмов | Фитопланктон → зоопланктон → рыбы микрофаги → рыбы макрофаги → птицы ихтиофаги |

| Цепи разложения (или детритные) | Пищевые цепи, начинающиеся с отмерших остатков растений, трупов и экскрементов животных | Детрит → детритофаги → хищники микрофаги → хищники макрофаги |

Таким образом, поток энергии, проходящий через экосистему, разбивается как бы на два основных направления. Энергия к консументам поступает через живые ткани растений или через запасы мертвого органического вещества. Цепи выедания преобладают в водных экосистемах, цепи разложения — в экосистемах суши.

В сообществах пищевые цепи сложным образом переплетаются и образуют пищевые сети. В состав пищи каждого вида входит обычно не один, а несколько видов, каждый из которых, в свою очередь, может служить пищей нескольким видам. С одной стороны, каждый трофический уровень представлен многими популяциями разных видов, с другой стороны, многие популяции принадлежат сразу к нескольким трофическим уровням. В результате благодаря сложности пищевых связей выпадение какого-то одного вида часто не нарушает равновесия в экосистеме.

Поток энергии и круговорот веществ в экосистеме. В экосистеме органические вещества синтезируются автотрофами из неорганических веществ. Затем они потребляются гетеротрофами. Выделенные в процессе жизнедеятельности или после гибели организмов (как автотрофов, так и гетеротрофов) органические вещества подвергаются минерализации, то есть превращению в неорганические вещества. Эти неорганические вещества могут быть вновь использованы автотрофами для синтеза органических веществ. Так осуществляется биологический круговорот веществ.

В то же время энергия не может циркулировать в пределах экосистемы. Поток энергии (передача энергии), заключенной в пище, в экосистеме осуществляется однонаправлено от автотрофов к гетеротрофам.

При передаче энергии с одного трофического уровня на другой большая часть энергии рассеивается в виде тепла (в соответствии со вторым законом термодинамики) и только около 10 % от первоначального количества передаётся по пищевой цепи.

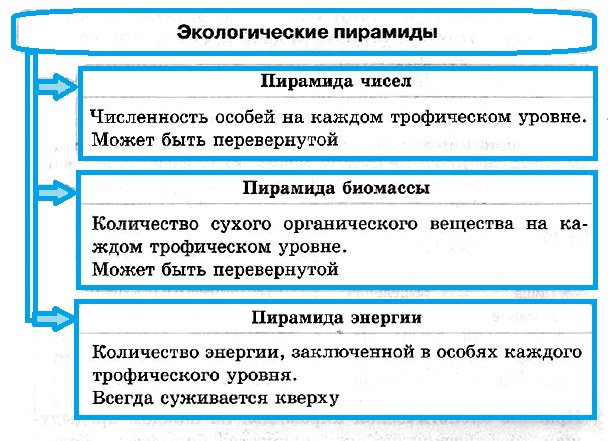

В результате пищевые цепи можно представить в виде экологических пирамид. Различают три основных типа экологических пирамид.

Пирамида чисел (а) показывает, что если бы мальчик питался в течение одного года только телятиной, то для этого ему потребовалось бы 4,5 телёнка, а для пропитания телят необходимо засеять поле в 4 га люцерной, что составит 2 х 107 растений. В пирамиде биомасс (б) число особей заменено их биомассой. В пирамиде энергии (в) учтена солнечная энергия. Люцерна использует 0,24 % солнечной энергии. Для накопления продукции телятами в течение года используется 8 % энергии, аккумулированной люцерной. На развитие и рост ребёнка в течение года используется 0,7 % энергии, аккумулированной телятами. В результате чуть более одной миллионной доли солнечной энергии, падающей на поле в 4 га, используется для пропитания ребёнка в течение одного года.

Пирамида чисел (пирамида Элтона) отражает уменьшение численности организмов от продуцентов к консументам.

Пирамида биомасс показывает изменение биомасс на каждом следующем трофическом уровне: для наземных экосистем пирамида биомасс сужается кверху, для экосистемы океана имеет перевёрнутый характер, что связано с быстрым потреблением фитопланктона консументами.

Пирамида энергии (продукции) имеет универсальный характер и отражает уменьшение количества энергии, содержащейся в продукции, создаваемой на каждом следующем трофическом уровне.

Биологическая продуктивность экосистем

Прирост биомассы в экосистеме, созданной за единицу времени, называется биологической продукцией (продуктивностью). Различают первичную и вторичную продукцию сообщества.

Первичная продукция — биомасса, созданная за единицу времени продуцентами. Она делится на валовую и чистую. Валовая первичная продукция (общая ассимиляция) — это общая биомасса, созданная растениями в ходе фотосинтеза. Часть её расходуется на поддержание жизнедеятельности растений — траты на дыхание (40–70%). Оставшаяся часть составляет чистую первичную продукцию (чистая ассимиляция), которая в дальнейшем используется консументами и редуцентами или накапливается в экосистеме.

Вторичная продукция — биомасса, созданная за единицу времени консументами. Она различна для каждого следующего трофического уровня.

Масса организмов определённой группы (продуцентов, консументов, редуцентов) или сообщества в целом называется биомассой. Самой высокой биомассой и продуктивностью обладают тропические дождевые леса, самой низкой — пустыни и тундры.

Если в экосистеме скорость прироста растений (образования первичной продукции) выше темпов переработки её консументами и редуцентами, то это ведёт к увеличению биомассы продуцентов. Если при этом присутствует недостаточная утилизация продуктов опада в цепях разложения, то происходит накопление мёртвого органического вещества. Это ведёт к заторфовыванию болот, образованию мощной лесной подстилки и т. п. В стабильных экосистемах биомасса остаётся постоянной, так как практически вся продукция расходуется в цепях питания.

Динамика экосистем

Изменения в сообществах могут быть циклическими и поступательными.

Циклические изменения — периодические изменения в биоценозе (суточные, сезонные, многолетние), при которых биоценоз возвращается к исходному состоянию.

Поступательные изменения — изменения в биоценозе, в конечном счёте приводящие к смене этого сообщества другим. Сукцессия — последовательная необратимая и закономерная смена одного биоценоза (экосистемы) другим(-ой) в результате влияния природных факторов (как внешних, так и внутренних) или воздействия человека. Последовательность сообществ, сменяющих друг друга в сукцессии, называется сукцессионный ряд, или серия. Каждая предыдущая стадия (сообщество) формирует условия для развития последующего сообщества. К сукцессиям относятся опустынивание степей, зарастание озёр и образование болот и др. (табл.)

Типы сукцессий

| Тип | Характеристика | Примеры |

| В зависимости от участия человека | ||

| Природные | Происходят под действием естественных причин, не связанных с деятельностью человека | Появление пруда в результате деятельности бобров; восстановление биоценоза после пожара, вызванного естественными причинами |

| Антропогенные | Обусловлены деятельностью человека | Эвтрофикация (зарастание) водоёма в результате попадания в него азотных и фосфорных удобрений с сельскохозяйственных полей; восстановление биоценоза после пожара, вызванного человеком |

| В зависимости от первоначального состояния субстрата, на котором развивается сукцессия | ||

| Первичные | Развиваются на субстрате, не занятом живыми организмами | Развиваются на скалах, обрывах, застывшей лаве, сыпучих песках, отмелях, в новых водоёмах |

| Вторичные | Происходят на месте уже существующих биоценозов после их нарушения | В результате вырубки леса, пожара, распашки, осушения, орошения земель |

| В зависимости от причин, вызвавших сукцессию | ||

| Аутогенные (самопорождающиеся) | Возникают вследствие внутренних причин (изменения среды под действием сообщества) | Регулярно-периодическое выгорание калифорнийской и австралийской чапарали в результате формирования огнеопасной среды |

| Аллогенные (порожденные извне) | Вызваны внешними причинами | Опустынивание степей в результате изменения климата (уменьшения количества осадков) |

В своём развитии экосистема стремится к устойчивому состоянию. Сукцессионные изменения происходят до тех пор, пока не сформируется стабильная экосистема, производящая максимальную биомассу на единицу энергетического потока. Сообщество, находящееся в равновесии с окружающей средой, называется климаксным.

Природные экосистемы

В зависимости от природных и климатических условий можно выделить три группы и ряд типов природных экосистем (биомов). В основе классификации для наземных экосистем лежит тип естественной (исходной) растительности, для водных экосистем — гидрологические и физические особенности.

Наземные экосистемы:

1. Тундра: арктическая и альпийская.

2. Бореальные хвойные леса.

3. Листопадный лес умеренной зоны.

4. Степь умеренной зоны.

5. Тропические злаковники и саванна.

6. Чапараль (районы с дождливой зимой и засушливым летом).

7. Пустыня: травянистая и кустарниковая.

8. Полувечнозелёный тропический лес (районы с выраженными влажным и сухим сезонами).

9. Вечнозелёный тропический дождевой лес.

Пресноводные экосистемы:

1. Лентические (стоячие воды): озера, пруды, водохранилища и др.

2. Лотические (текучие воды): реки, ручьи, родники и др.

3. Заболоченные угодья: болота, болотистые леса, марши (приморские луга).

Морские экосистемы:

1. Открытый океан (пелагическая экосистема).

2. Воды континентального шельфа (прибрежные воды).

3. Районы апвеллинга (плодородные районы с продуктивным рыболовством).

4. Эстуарии (прибрежные бухты, проливы, устья рек, лиманы, солёные марши и др.).

5. Глубоководные рифтовые зоны.

Помимо основных типов природных экосистем (биомов) различают переходные типы — экотоны. Например, лесотундра, смешанные леса умеренной зоны, лесостепь, полупустыни и др.

Антропогенные экосистемы

Агроэкосистемы (сельскохозяйственные экосистемы, агроценозы) — искусственные экосистемы, возникающие в результате сельскохозяйственной деятельности человека (пашни, сенокосы, пастбища). Агроэкосистемы создаются человеком для получения высокой чистой продукции автотрофов (урожая). В них, так же как в естественных сообществах, имеются продуценты (культурные растения и сорняки), консументы (насекомые, птицы, мыши и т. д.) и редуценты (сапротрофные грибы и бактерии). Обязательным звеном пищевых цепей в агроэкосистемах является человек.

Отличия агроценозов от естественных биоценозов:

• незначительное видовое разнообразие (агроценоз состоит из небольшого числа видов, имеющих высокую численность);

• короткие цепи питания;

• неполный круговорот веществ (часть питательных элементов выносится с урожаем);

• источником энергии является не только Солнце, но и деятельность человека (мелиорация, орошение, применение удобрений);

• искусственный отбор (действие естественного отбора ослаблено, отбор осуществляет человек);

• отсутствие саморегуляции (регуляцию осуществляет человек) и др.

Таким образом, агроценозы являются неустойчивыми системами и способны существовать только при поддержке человека.

Урбосистемы (урбанистические системы) — искусственные системы (экосистемы), возникающие в результате развития городов и представляющие собой средоточие населения, жилых зданий, промышленных, бытовых, культурных объектов и т. д.

5219. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений,

в которых они сделаны, исправьте их.

(1)Пищевую цепь, начинающуюся с растений, называют цепью разложения, или детритной. (2)Другой тип пищевых цепей начинается от растительных и животных остатков, экскрементов животных, поэтому её называют цепью выедания (пастбищной). (3)В районах открытого океана цепи начинаются с фитопланктона. (4)На больших глубинах большая часть биомассы оседает на дно, где, разложившись, используется как детрит. (5)Все типы пищевых цепей всегда существуют в сообществе таким образом, что член одной цепи является также членом другой цепи. (6)Соединение цепей образует экологическую пирамиду биогеоценоза. (7)Термин биогеоценоз ввёл в науку русский учёный В.Н. Сукачёв.

Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 6:

1) Пищевую цепь, начинающуюся с растений, называют цепью выедания, или пастбищной

2) Другой тип пищевых цепей начинается от растительных и животных остатков, экскрементов животных, поэтому её называют цепью разложения (детритной)

6) Соединение цепей образует пищевую сеть (чем более разветвлены пищевые сети, тем более устойчивой является экосистема)

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 5219.

Цепи и сети питания. Экологическая пирамида

Раздел ЕГЭ: 7.2. … Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила экологической пирамиды. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)

Цепи и сети питания

Цепь питания — последовательность организмов, в которой происходит поэтапный перенос вещества и энергии от источника к потребителю. Каждое предыдущее звено является пищей для следующего.

Виды цепей питания:

- Пастбищные (цепь выедания). Начинаются с продуцентов и включают консументов разных порядков.

- Детритные (цепь разложения). Начинаются с детрита, включают детритофагов и редуцентов и заканчиваются минеральными веществами.

Пищевая (трофическая) цепь — ряд взаимосвязанных видов, каждый из которых служит пищей предыдущему. В реальных биогеоценозах комплексы взаимосвязанных трофических цепей образуют пищевые сети.

Сети питания — сложившиеся в процессе эволюции взаимоотношения в экосистемах, при которых многие компоненты питаются разными объектами и сами служат пищей различным членам экосистемы.

Для существования и развития экосистем необходим постоянный прилив солнечной энергии, усвоение которой обеспечивают продуценты. В большинстве экосистем биомасса и заключенная в ней энергия уменьшается на каждом новом уровне приблизительно в десять раз.

Трофический уровень — единица, обозначающая удалённость организма от продуцентов в пищевой (трофической) цепи. Слово трофический происходит от греческого τροφή — еда.

Все экосистемы связаны между собой круговоротом веществ, реализуемым через пищевые сети (и благодаря атмосферным и геологическим явлениям). Пищевые связи в экосистемах характеризуют, используя экологические пирамиды.

Экологическая пирамида

Экологическая пирамида — закономерность, отражающая соотношение по пищевым уровням продуцентов и консументов различного порядка.

Типы пирамид:

Пирамида энергии. Закономерность, согласно которой поток энергии постепенно уменьшается и обесценивается при переходе от звена к звену в цепи питания.

Пирамида биомассы. Закономерность, согласно которой каждый последующий пищевой уровень имеет массу в 10 раз меньшую, чем предыдущий.

Пирамида чисел. Закономерность, отражающая число особей на каждом пищевом уровне. Главная тенденция — уменьшение числа особей от звена к звену.

Правило экологической пирамиды: на каждом предыдущем трофическом уровне количество биомассы, образованной за единицу времени, больше, чем на последующем, в 10 раз.

Так как биомасса по мере продвижения на высшие трофические уровни уменьшается в геометрической прогрессии, их общее количество обычно не превышает трех-пяти.

Это конспект для 10-11 классов по теме «Цепи и сети питания. Экологическая пирамида». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по Биологии.

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по биологии

Задание 1. 38. Трофическую структуру биоценоза представляют собой пищевые цепи. Какие виды пищевых цепей вам известны? Что такое пищевая сеть?

Задание 2. 38. В чём состоит правило 10 процентов в экологии? Назовите не менее двух причин этого правила.

Задание 3. 38. Приведите примеры обращённых пирамид численности, биомассы. Ответ поясните.

Задание 4. 38. Почему пирамида энергии не может быть обращённой? Ответ поясните.

Задание 5. 38. Какие виды биологической продукции вам известны? Ответ поясните.

Задание 6. 38. Какая экосистема обеспечивает более половины продуктивности планеты? Где ещё продуктивность очень высока? Ответ поясните.

Ответы.

Задание 1.

1. Выделяют детритную (цепь разложения) и пастбищную (цепь выедания) пищевые цепи.

2. Детритная цепь начинается с детрита — перегнивающих остатков растений и животных, пастбищная начинается с зелёных растений.

3. Пищевая сеть — много переплетённых пищевых цепей.

Задание 2.

1. С нижнего трофического уровня на верхний передаётся только 10 процентов энергии.

2. Причина в том, что часть энергии не усваивается и не переваривается.

3. Другая часть энергии тратится на дыхание, движение, обмен веществ.

Задание 3.

1. Обращённая пирамида численности — в лесу одно дерево (узкое основание пирамиды), на котором много насекомых (второй уровень пирамиды с широким основанием).

2. Обращённая пирамида биомассы — в водной экосистеме в основании зоопланктон, или фитопланктон (узкое основание пирамиды), на котором водные животные с огромной массой, например, киты (второй уровень пирамиды с широким основанием).

Задание 4.

1. Энергия не восполняется, она теряется при переходе с одного трофического уровня на другой, в отличие от веществ, которые сохраняются.

2. Поток энергии идёт в экологической пирамиде снизу вверх и быстро иссякает, так как с уровня на уровень он уменьшается на 90 процентов.

Задание 5.

1. Во время роста организмы-продуценты (зелёные растения) за счёт фотосинтеза образуют первичную продукцию.

2. Консументы (гетеротрофы) образуют вторичную продукцию.

Задание 6.

1. Экосистема океана даёт половину всей продуктивности планеты.

2. Очень высока продуктивность лесов суши (в тропиках) — на неё приходится третья часть продуктивности планеты.

Смотреть еще: курсы по биологии для подготовки к ОГЭ, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по биологии, подготовка к ОГЭ по биологии онлайн.