Класс коралловые полипы объединяет морских животных, ведущих (большей частью) сидячий образ жизни и образующих колонии. Колония (лат. colonia — поселение) —

группа постоянно или временно совместно живущих организмов, способных к самостоятельной жизни, однако эволюционно приспособившихся к проживанию в тесном

соседстве и извлекающих из этого выгоду.

В данном классе имеются как колониальные формы (красный коралл), так и одиночные (актинии, мозговики).

Симбиоз актинии и рак-отшельника

Особо отметим классический пример симбиоза

(греч. symbiosis — совместная жизнь) — тесного сожительства двух и более видов, которое (как правило) стало полезным и необходимым для каждого партнера.

Симбиоз возникает между актинией и раком-отшельником. Одинокий рак-отшельник, найдя актинию, начинает ее поглаживать. Удивительно, но в ответ на это

актиния не жалит рака — такой механизм выработался эволюционно за тысячи лет. Вместо этого актиния открепляется от камня (субстрата) и переселяется к раку на его

раковину.

Рак отшельник поедает мелких животных, парализованных стрекательными клетками актинии. В то же время, актиния находится постоянно в

движении, благодаря чему ей значительно чаще встречается добыча. Она также выполняет по отношению к раку защитную функцию.

Кораллы

Многие виды коралловых полипов в течение жизни образуют известковый скелет, участвуют в рифообразовании.

Кораллами обычно называют известковый или кремниевый скелет, оставшийся после гибели множества мелких полипов. Скелет может быть наружным, сформированным

из эктодермы, и внутренним, сформированным из мезоглеи.

Скелет образовывается в подошвенной части полипа, поэтому все коралловое сооружение непрерывно растет вверх, вместе с живыми особями наверху. Число полипов

постоянно увеличивается из-за почкования (бесполого размножения). Это обуславливает ту разветвленную, сложную форму, которую мы видим у кораллов.

Коралловый риф

Коралловый риф представляет собой известковую геологическую структуру, образованную колониальными коралловыми полипами и некоторыми видами водорослей,

вырабатывающих известняк — карбонат кальция. С течением времени отдельные коралловые полипы отмирают, но их скелет остается — за счет этого риф разрастается и

расширяется.

Коралловые рифы являются своеобразным механизмом адаптации: для прикрепления ко дну в противодействие морским волнам,

с целью защиты от хищников.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Коралловые полипы ведут прикрепленный образ жизни на морском дне. Какие особенности строения обеспечивают их питание при таком образе жизни? Как происходит пищеварение?

Спрятать пояснение

Пояснение.

1. Коралловые полипы — это колониальные, реже одиночные колониальные животные. Колония образована мельчайшими полипами.

2. Каждый полип имеет собственное ротовое отверстие, окруженное щупальцами со стрекательными клетками, которые парализуют добычу. Добыча вылавливается со всех сторон благодаря лучевой симметрии коралла.

3. Полип имеет общую кишечную полость, где пища подвергается внутриполостному и внутриклеточному перевариванию. Непереваренные остатки удаляются через ротовые отверстия.

Спрятать критерии

Критерии проверки:

| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |

|---|---|

| Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок | 3 |

| Ответ включает два из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок.

ИЛИ Ответ включает три названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки |

2 |

| Ответ включает один из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок.

ИЛИ Ответ включает два из названных выше элементов, но содержит негрубые биологические ошибки |

1 |

| Ответ неправильный | 0 |

| Максимальный балл | 3 |

Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2016. Основная волна. Вариант 09

Питание представителей класса Коралловые полипы

Питательные

вещества кораллы получают двумя путями.

-

Особи,

живущие на глубине, способны самостоятельно

захватывать планктон, микроскопических

ракообразных, личинки рыб, растворенные

водой вещества. Например, горгонарии

имеют разветвленное строение и растут

по направлению к течению, что облегчает

захват питательных частиц. Для нормального

существования полипам также необходимы

неорганические вещества: кальций,

магний, калий. -

Многие

кораллы живут в симбиозе с растениями

и получают питание в процессе фотосинтеза

(под действием солнечного света из

углекислого газа образуется кислород

и глюкоза, которые частично переходят

в организм полипа).

Коралловые

способны менять пути питания в зависимости

от изменения окружающей среды, при

недостаточном поступлении энергии за

счет симбиоза, увеличивается потребление

планктона.

Класс полипы

Представители

класса Коралловые полипы – это

беспозвоночные организмы, населяющие

глубины морей. В основном, колониальные

организмы, иногда одиночные, полиповидной

формы.

Общая характеристика

Коралловые

полипы относятся к типу кишечнополостных

животных, который включает следующие

классы: гидроидные, сцифоидные и

коралловые полипы (самая многочисленная

группа). Последние делятся на подклассы:

восьмилучевые и шестилучевые.

К

первому (восьмилучевые) относятся

колониальные особи, имеющие восемь

щупалец (красный коралл, морское перо,

голубой коралл). Полипы второго подкласса

(шестилучевые) в большинстве случаев

одиночные, с шестью щупальцами (актинии,

черные кораллы).

Сегодня

насчитывают около 6000 видов коралловых

полипов, которые населяют соленые

водоемы в различных климатических

зонах. Большинство встречаются в поясах

с теплым климатом (колебания температуры

воды около 18-22 градусов), могут находится

на значительной глубине моря, если будут

обеспечены продуктами питания —

планктоном.

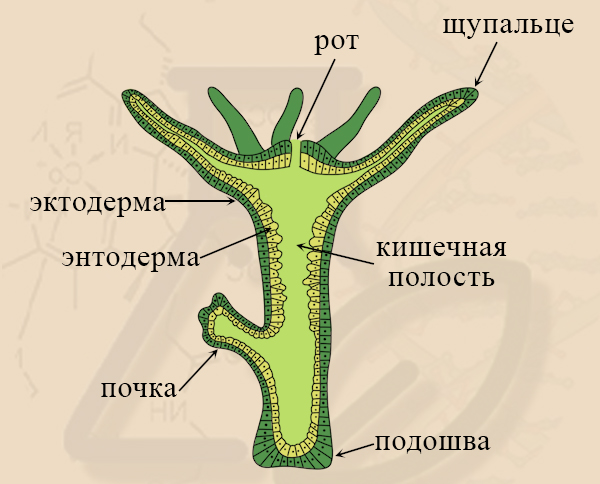

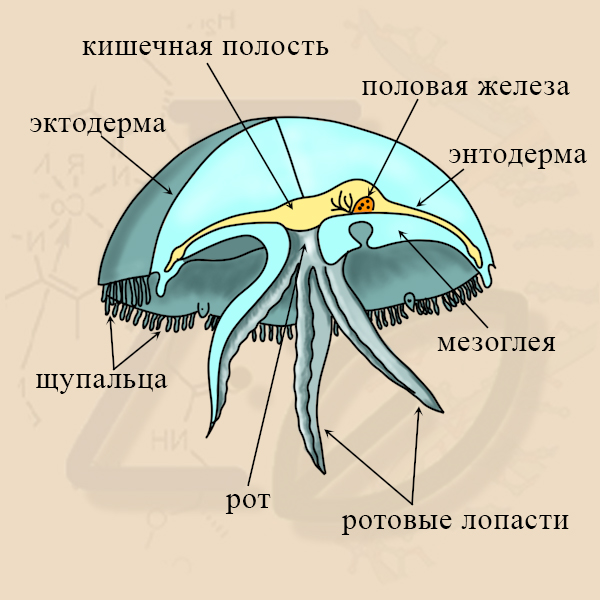

Строение коралловых полипов

Форма

тела Коралловых полипов напоминает

цилиндр. В стенке различают три шара:

экто-, мезо-, эндодерму. Эктодерма образует

покровный слой, часто имеет известковую

структуру, которая после отмирания

организма формирует полипняк. Мезодерма –

это гелеобразное вещество, находится

во всех полостях полипа. Внутренне

пространство разделено на камеры с

помощью перегородок. Количество камер

равно числу щупалец.

Верхний

полюс представлен ротовым отверстием,

которое окружено яркоокрашенными

щупальцами (поэтому долгое время их

считали растениями). На нижнем конце

располагается подошва, служит креплением

к субстрату. Рот сообщается с полостью

желудка через длинную трубку (глотку),

которая представлена в виде широкой

приплюснутой щели. На ее концах находятся

длинные реснички, которые постоянно

движутся. Таким образом, в полости полипа

непрерывно циркулирует вода, необходимая

для жизнедеятельности Коралловых. Сюда

поступает кислород и пища, а после

обменных процессов наружу выводятся

углекислый газ и продукты пищеварения.

Ведут

неподвижный образ жизни, прикрепляясь

к субстрату, разветвляются как ветки

растения. Каждая ветвь состоит из мелких

полипов, которые формируют колонию.

Новообразованные особи прикрепляются

к предыдущим, так осуществляется их

рост, за год прибавка в росте составляет

1 см. Массивные разрастания коралловых

полипов образуют рифы.

Для

защиты коралловые полипы оснащены

специальными органами нитевидной формы,

с жалящими клетками, при приближении

опасного агента они выбрасываются из

ротового отверстия.

Деление

коралловых полипов может идти половым

и бесполым путем (почкование).

Когда образуются новые особи, некоторое

время они свободно плавают в воде, но

вскоре находят субстрат, крепятся к

нему и начинают развитие.

Соседние файлы в папке доклады

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Коралловые полипы, без сомнения, одни из самых странных и красивых животных на планете. Они образуют огромные колонии на морском и океаническом дне, хотя встречаются и одиночные формы. Их напоминающее мешочек тело имеет подошву, которой одиночные формы крепятся к грунту, камням и прочим основам, а колониальные — к своим собратьям по колонии. Встречаются среди кораллов необычные одиночные подвижные формы — например, достигающая полутора метров актиния, которая «бродит», плавно расслабляя и сокращая подошву.

Представлены коралловые полипы двумя группами, разделенными по числу лучей: восьмилучевые (морские перья, горгониды, гелиопориды, красные кораллы), у которых всегда по восемь щупалец, и шестилучевые, имеющие кратное шести количество щупалец (актинии, зоантарии, мадрепоровые кораллы).

У коралловых полипов в эволюционном процессе возникли обособленные мышечные клетки, которые проникают в мезоглею и формируют в стенках слой продольных и поперечных мышц.

Ключевые особенности коралловых полипов

1. Имеют венчики щупалец (лучей).

2. Кишечная полость разделяется на камеры.

3. Форма поддерживается скелетом, состоящим из углекислого кальция (извести), иногда из рогоподобного вещества, как у красных кораллов.

4. Образуют в теплых морях и океанах обширные рифы удивительной красоты, целые коралловые острова.

5. Пищей коралловым полипам служит планктон, захватываемый стрекательными клетками. Актинии, благодаря внушительным размерам, охотятся на рачков и рыб.

6. Фотосинтезируют, получают питательные вещества от водорослей, которые являются их симбионтами и живут в их телах.

7. Коралловые полипы имеют мужской и женский пол. Половые клетки формируются в кишечной полости на перегородках. Личинка-планула, выйдя в воду, некоторое время плавает свободно, а затем оседает на дно, где из нее вырастает новый полип. Таким образом, у коралловых полипов непрямое постэмбриональное развитие.

8. Стадия медузы в жизненном цикле отсутствует.

9. Бесполое размножение идет почкованием, причем не доходящим до конца — разные поколения полипов соединены вместе.

10. У коралловых полипов нет чередования поколений! Это означает, что половое размножение у них протекает отдельно от бесполого.

Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда — подготовка к ЕГЭ по биологии: купить

Тип Кишечнополостные

Материал по биологии

- Класс гидроидные

- Клетки гидры

- Таблица – клетки гидры

- Особенности жизнедеятельности гидры

- Другие представители класса Гидроидные

- Класс Медузы (сцифоидные медузы или сцифомедузы)

- Коралловые полипы

- Таблица — Сравнение классов кишечнополостных

- Что обязательно нужно знать для успешной сдачи ЕГЭ по биологии?

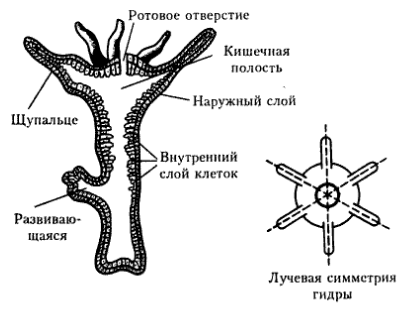

- Лучевая (радиальная) симметрия. Такой тип симметрии характерен для организмов, ведущих практически неподвижный образ жизни в водной среде. Полезные ресурсы и опасность могут возникнуть с любой стороны, поэтому животное, например, гидра должно быть «вооружено» по кругу.

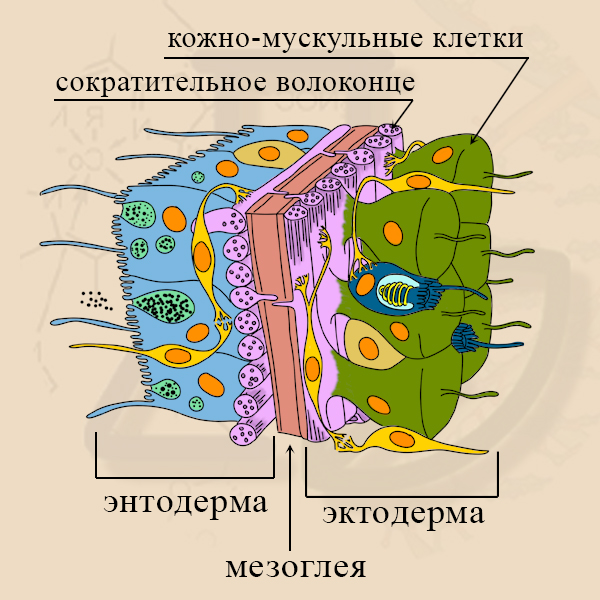

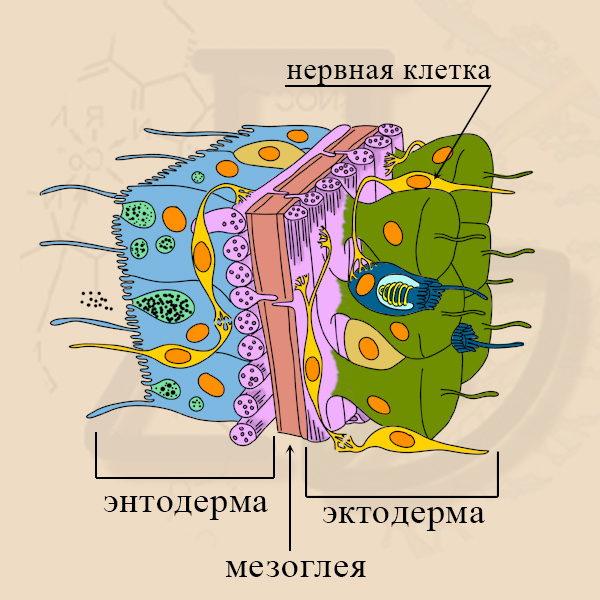

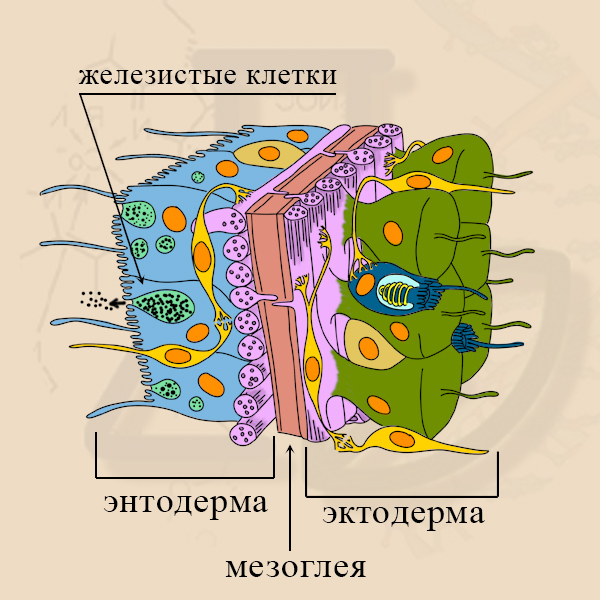

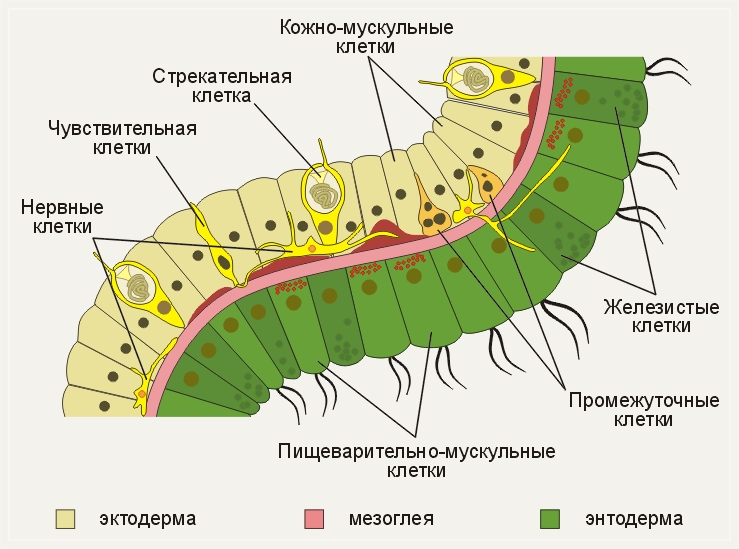

- Кишечнополостные являются двухслойными животными, их тело состоит из эктодермы (снаружи), энтодермы (внутри) и мезоглеи (не путайте с мезодермой!) – студенистой неклеточной структурой.

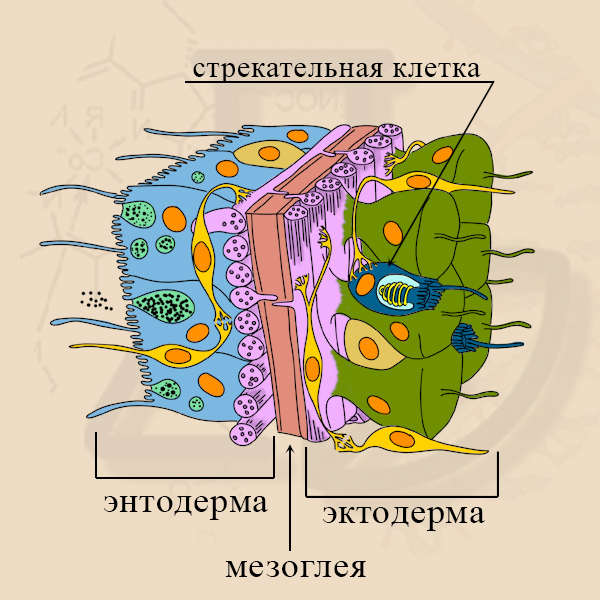

- У животных этого типа есть стрекательные клетки (книдоциты). Эти клетки предназначены для защиты и нападения. Из-за наличия стрекательных клеток тип Кишечнополостные называют Стрекающими (более современное название типа).

- Появляется нервная система сетчатого (диффузного типа). Нервные клетки соединяются отростками, образуя единую сеть, пронизывающую тело кишечнополостного животного. Такая нервная система считается примитивной, так как не содержит крупных скоплений нервных клеток – узлов (ганглиев).

- Появляется полостное пищеварение. Тело этих животных напоминает мешок. Окружающий пищеварительную (гастральную) полость, в которой происходит разрушение пищи.

- Морские животные, лишь немногие (Гидры) освоили пресные водоёмы.

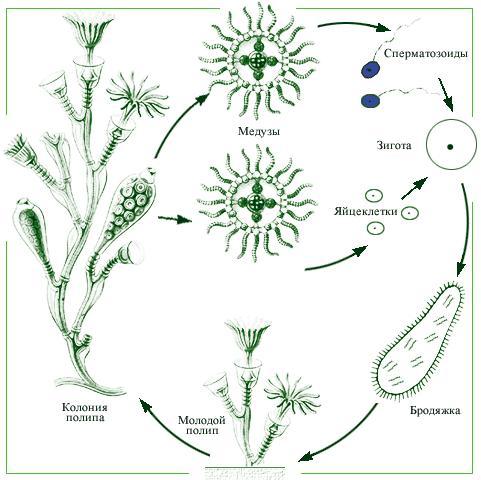

- У многих кишечнополостных в развитии происходит смена полового и бесполого поколений (как у растений). Половое поколение представлено медузой, бесполое полипом. У тех кишечнополостных, что не имеют смены поколений, животные живут либо только в форме полипа, либо в форме медузы. Если животное живет только в форме полипа, то оно может размножаться как половым, так и бесполым путем. Если кишечнополостное животное живет только в форме медузы, то преимущественно происходит половое размножение, хоть и бесполое тоже возможно.

- Развитие у большинства непрямое. Из яйца образуется личинка планула. Эмбриональное развитие достигает стадии гаструлы.

Задание в формате ЕГЭ с ответом:

Какие характеристики являются общими для представителей типа кишечнополостные?

- Только половое размножение

- Стрекательные клетки

- Клетки образуют два слоя

- Нервная система сетчатого типа

- Исключительно морские животные

- Билатеральная симметрия

Класс гидроидные

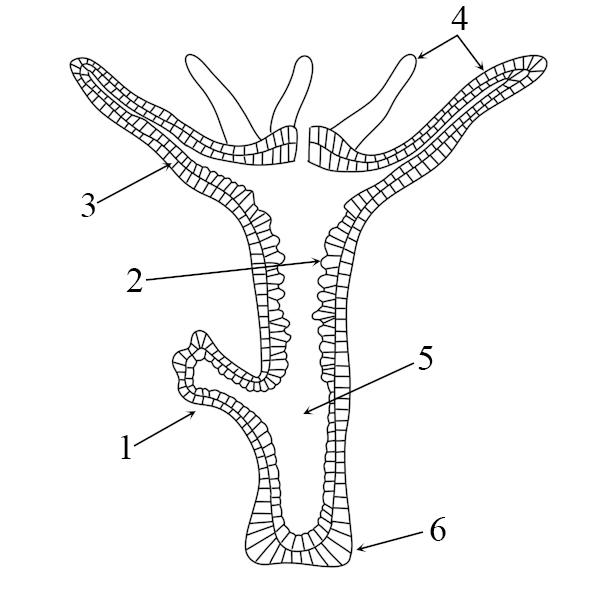

Этот класс обычно рассматривают на самом популярном представители – гидре пресноводной. На верхней стороне тела гидры расположен рот, на противоположенном – подошва, с помощью которой гидра закрепляется на подводных растениях.

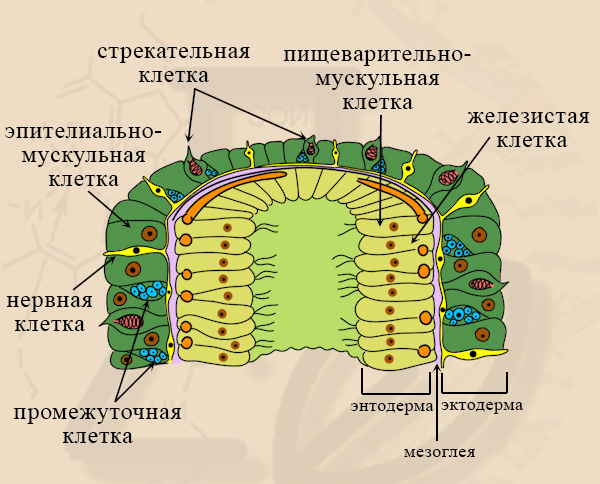

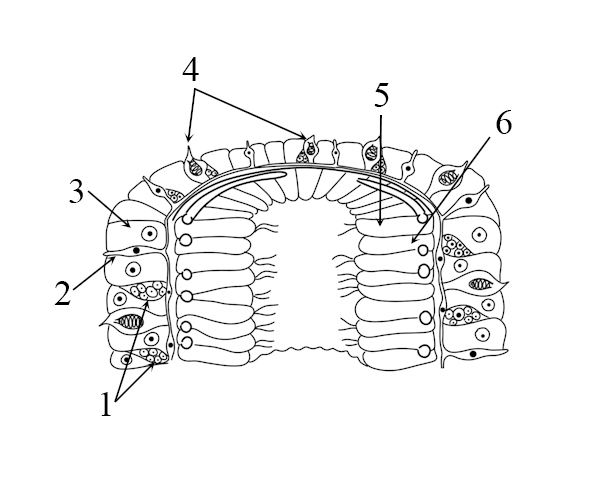

Клетки гидры

Тело гидры, как и тело других кишечнополостных, состоит из эктодермы, энтодермы и мезоглеи.

Внешнее строение гидры

Рассмотрим каждый тип клеток по-отдельности. Мы предлагаем Вам несколько иллюстраций по этой теме. Первые из них взяты из учебника Рупперта Э.Э., они интересны тем, что редко встречаются в интернете, на них хорошо видна связь клеток с мускульными волоконцами и показана связь нервных клеток к остальными клетками гидры. Вторую группу иллюстраций мы добавим в конце, как обобщение, и в начале (общий план строения гидры) это более распространенные рисунки, именно они могут попасться на ЕГЭ (хотя, как показывает опыт последних нескольких ЕГЭ, иллюстрации для экзамена берут и в зарубежной литературе, так что будьте внимательны ко всем рисункам).

Рот гидры окружен 5–12 щупальцами. Кишечная полость простая, мешковидная. Мезоглея развита слабо.

Тип Кишечнополостные

- Большую часть эктодермы гидры занимают эпителиально-мускульные клетки (кожно-мускульные клетки).

-

Строение гидры

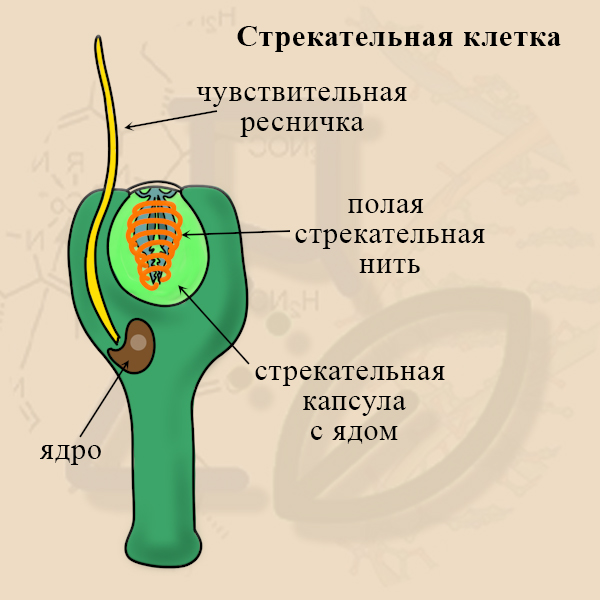

Эти клетки имеют достаточно сложное строение: они имеют чувствительные реснички, воспринимающие опасность или приближение жертвы. Их клетки содержат капсулу с ядом и стрекательной нитью, которая выстреливает в нужный момент. Клетки, как жало пчелы, срабатывают только один раз, после чего погибают и замещаются новыми стрекательными клетками, образованными промежуточными клетками.

- Нервные клетки гидры находятся как в эктодерме, так и в энтодерме, они объединяют организм в единое целое. В окружающую среду и гастральную полость обращены длинные отростки клеток, выполняющих функцию рецепторов, здесь генерируется нервный импульс. Эти клетки соединены с другими нервными клетками, передающими нервный импульс в мускульные волоконца (моторные или двигательные нервные клетки). Так же рецепторные клетки могут передавать нервный импульс в стрекательную клетку.

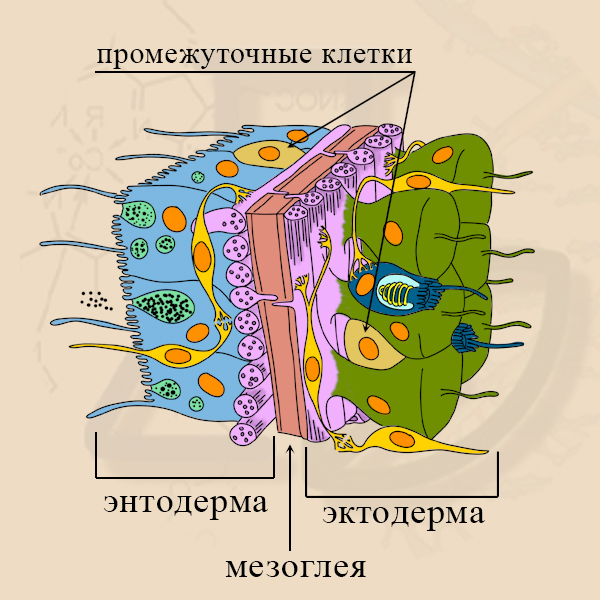

- Промежуточные клетки отвечают за восстановление утраченных клеток – регенерацию. Это свойство у гидры развито очень хорошо, организм может восстановиться полностью из одной промежуточной клетки. Если разрезать гидру на несколько частей, она может «склеиться» в единую гидру, а если части разрезанной гидры изолировать друг от друга, то из каждой вырастет клон исходной гидры. Промежуточные клетки есть в обоих слоях тела гидры.

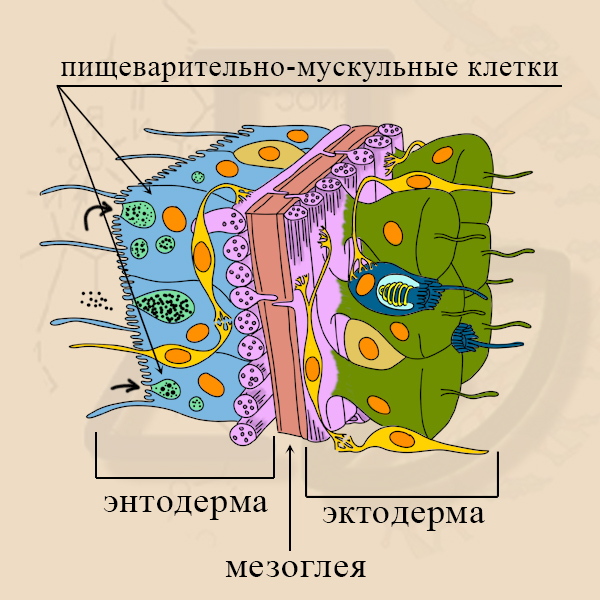

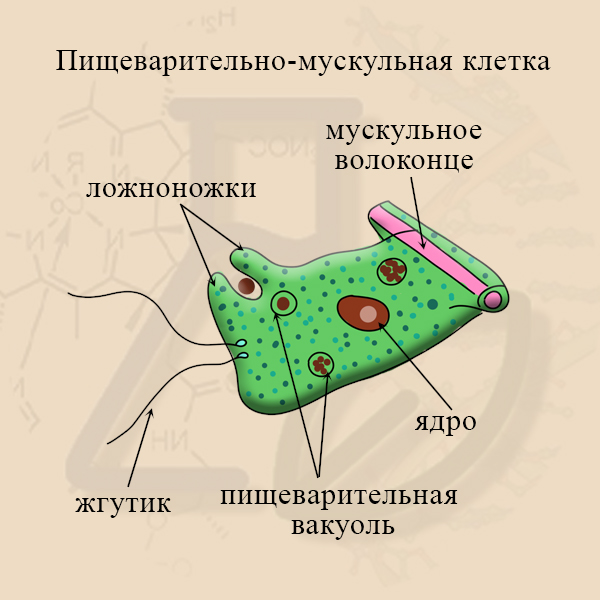

- Пищеварительно-мускульные клетки расположены в энтодерме. Они способны образовывать ложноножки и захватывать пищу фагоцитозом. У этих клеток обычно имеется от одного до трех жгутиков, которые подтаскивают пищу к клетке.

Таким образом, клетки этого типа отвечают за клеточное пищеварение.

- Железистые клетки выделяют пищеварительные ферменты в кишечную (гастральную) полость. У них часто нет жгутика, но он может быть.

- Мезоглея не является клеточным слоем, хоть и может содержать некоторые клетки. Это студенистое вещество, которое особенно развито у медуз из-за чего они и похоже на желе, у гидры и полипов мезоглея развита значительно меньше. Эта структура выполняет опорную функцию.

Таблица – клетки гидры

|

Название клетки |

Слой |

Строение |

Функции |

|

Эпителиально-мускульные |

Эктодерма |

На базальном конце имеется сократительный отросток, расположенный параллельно оси тела |

Покровная и сократительная. При сокращении мышечных волокон тело гидры сжимается, при расслаблении – вытягивается |

|

Промежуточные или интерстициальные клетки |

Эктодерма (больше) и энтодерма |

Мелкие недифференцированные клетки |

Могут восполнять утраченные клетки и образовывать новые клетки при росте. Не образуют эпителиально-мускульные клетки (они делятся сами) |

|

Нервные клетки |

Эктодерма (больше) и энтодерма |

Клетки звездчатой формы с небольшими отростками |

Выполняют рецепторную и моторную функцию (передают импульс на мышечное волоконце) |

|

Стрекательные клетки |

Эктодерма, особенно много на щупальцах |

Клетки имеют чувствительную ресничку, капсулу с ядом и стрекательную нить |

Обжигают стрекательным ядом более крупных хищников, парализуют жертву |

|

Пищеварительно-мускульные |

Энтодерма |

На базальном конце имеется отросток – мускульное волоконце, расположенное в поперечном направлении по отношению к продольной оси тела гидры. Клетки способны к фагоцитозу, для чего образуют ложноножки. Содержат жгутики |

При сокращении мускульных отростков тело полипа сужается, а при расслаблении расширяется. Фагоцитоз. |

|

Железистые клетки |

Энтодерма |

Клетки содержат хорошо развитый аппарат Гольджи, образующий множество пузырьков, в которые упаковываются пищеварительные ферменты. |

Множество железистых клеток выделяют пищеварительные ферменты в общую гастральную полость, где происходит первичное разрушение захваченной пищи (полостное пищеварение) |

Пример задания из КИМ ЕГЭ:

Установите соответствие между характеристиками и названиями клеток гидры: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Находятся в эктодерме

- Находятся в энтодерме

- Образуют ложноножки

- Содержат 1-3 жгутика

- Защищают стрекательные и промежуточные клетки

- Пищеварительно-мускульные

- Эпителиально-мускульные

Задание по образцу ФИПИ:

Установите соответствие между обозначениями структур на теле гидры и их функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Захват пищи

- Бесполое размножение

- Закрепление гидры на субстрате

- Полостное пищеварение

- Клеточное пищеварение и движение

- Защита и движение

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

Особенности жизнедеятельности гидры

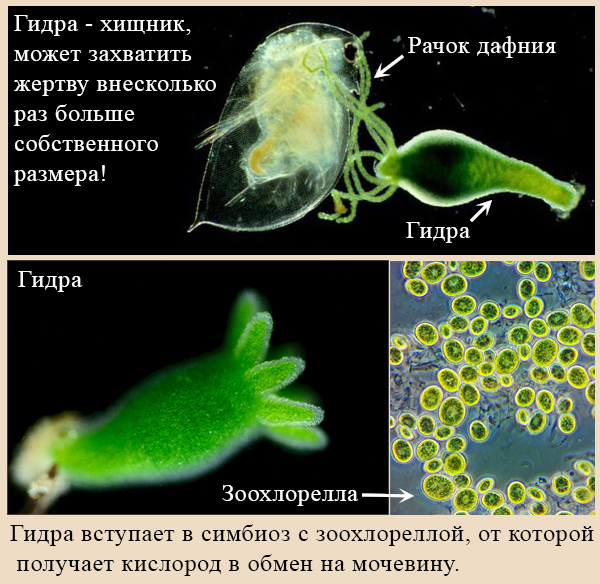

- Дыхание осуществляется всей поверхностью тела. Специализированные органы не нужны, так как снаружи и изнутри клетки гидры могут получать кислород прямиком из воды. Гидры могут вступать в симбиоз с одноклеточными водорослями, например, с зоохлореллой, которая окрашивает гидру в нетипичный для животного зеленый цвет. Такое сожительство дает гидре кислород, которые выделяется водорослью в процессе фотосинтеза, а водоросль получает мочевину как продукт азотистого обмена веществ гидры, которую использует в качестве доступного источника азота для синтеза собственных азотсодержащих веществ (аминокислот, нуклеотидов и так далее).

- Нервная регуляция. Многоклеточный организм требует координированной работы всех клеток как единого целого, поэтому с появлением многоклеточности появилась и нервная система. У гидры есть ряд примитивных безусловных рефлексов, они реагируют на смену температуры, изменение течения, прикосновения.

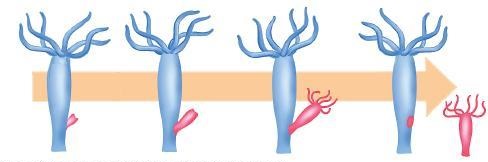

- Размножение гидры происходит как половым, так и бесполым путём.

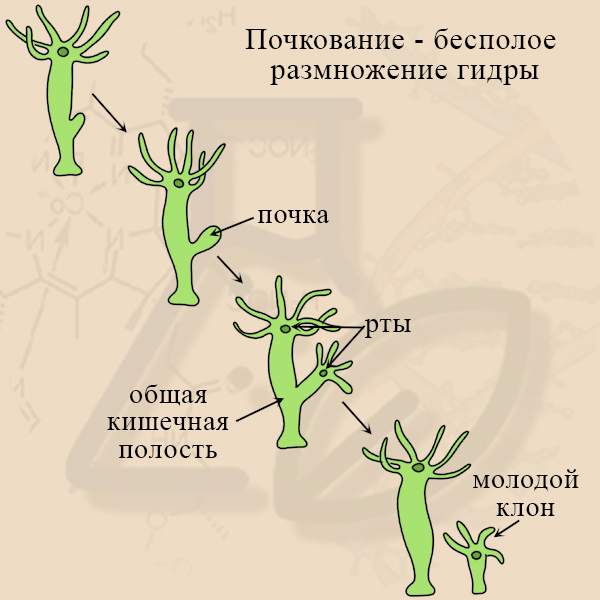

Бесполое размножение гидры – почкование происходит в благоприятных условиях, летом. Гидра в благоприятных условиях достигает предельного размера и на её теле начинает образовываться бугорок, похожий на почку. Этот бугорок растет, у него появляются свой рот и щупальца. Материнская и дочерняя гидра имеют общую кишечную полость до тех пор, пока дочерний организм не отделится от материнского. При бесполом размножении образуются генетически идентичные особи (клоны).

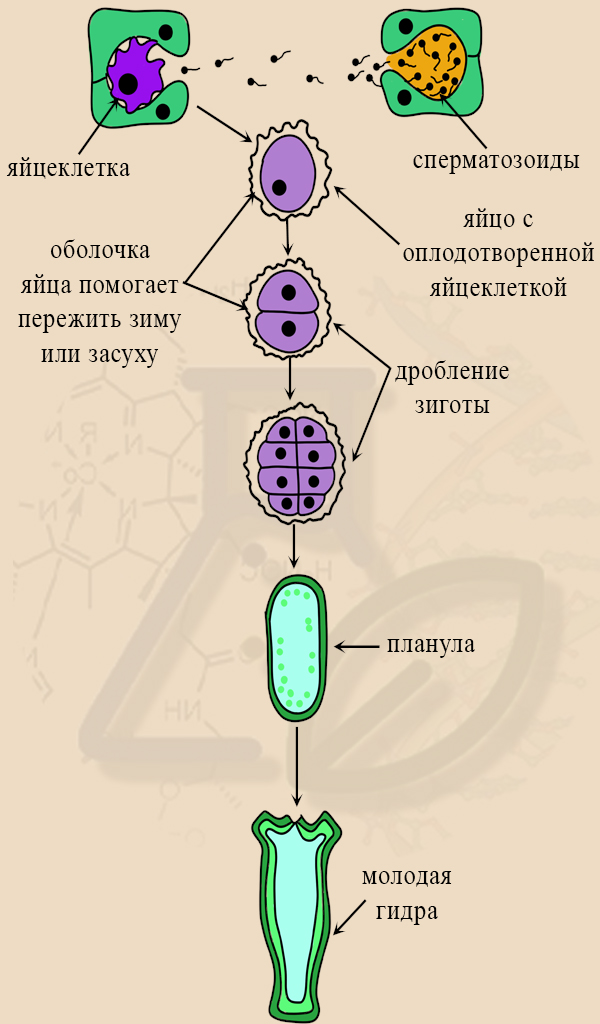

Половое размножение гидры происходит в конце лета и осенью, в неблагоприятных условиях. В результате полового размножения образуется яйцо, покрытое плотной оболочкой, которая помогает зародышу пережить зиму. Эмбриональное развитие гидры оканчивается на стадии гаструлы – двухслойного зародыша.

Гидры могут быть как обоеполыми (гермафродитами), так и раздельнополыми (у одной особи развиваются только сперматозоиды, а у другой только яйцеклетки). Сперматозоиды гидры похожи на одноклеточных жгутиконосцев, а яйцеклетки имеют амебоидную форму.

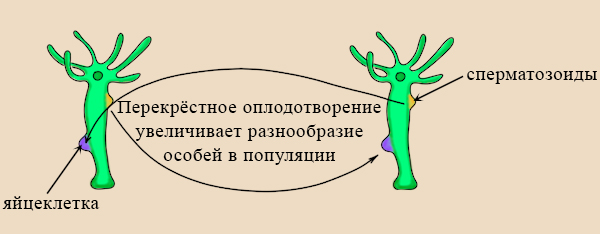

Если гидра является гермафродитом, то чаще происходит перекрёстное оплодотворение.

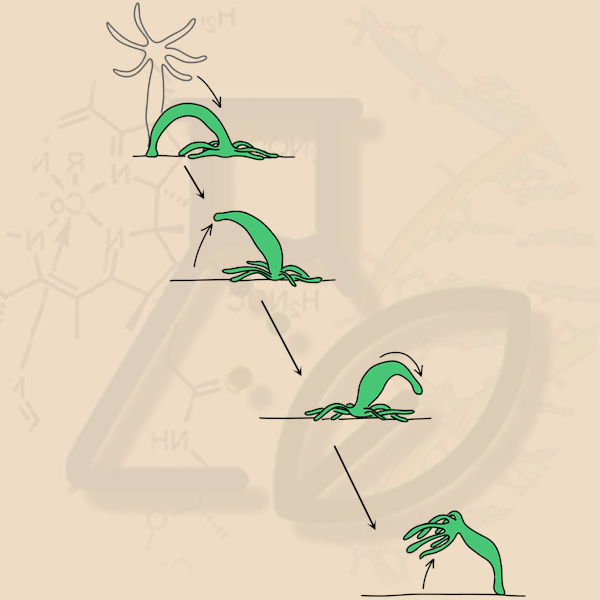

- Движение осуществляется за счет сокращение мышечных волокон, находящихся в экто- и энтодерме гидры. Гидра может передвигаться кувырканием. При этом мускульные волоконца одной её стороны сокращаются, животное изгибается и закрепляется ртом на субстрате, подошва отсоединяется от прежнего места прикрепления, после чего мышцы расслабляются. Затем это повторяется до тех пор, пока гидра не переместиться в благоприятное место. Помимо кувыркания, гидра может плавать с помощью ритмичного изгибания тела и ползать подобно гусенице.

- Питание гидры. Являясь хищниками, эти животные могут захватить и переварить добычу, превышающую их собственный размер. Их жертвами часто становятся микроскопические рачки дафнии. Ужалив дафнию стрекательным ядом, гидра парализует жертву, после чего с помощью щупалец заталкивает её через ротовое отверстие в кишечную полость, где происходит сначала полостное пищеварение за счет работы железистых клеток, а затем внутриклеточное пищеварение за счет пищеварительно-мускульных клеток.

Другие представители класса Гидроидные

Обелия

Этот организм, в отличие от гидры пресноводной, рассмотренной ранее, обитает в морской воде, а в жизненном цикле есть смена поколений, хоть и преобладающей стадией развития является бесполое поколение – полип. Полипы обелии образуют колонии.

Морской кораблик (португальский кораблик) – крупный колониальный полип, щупальце которого обращены вниз.

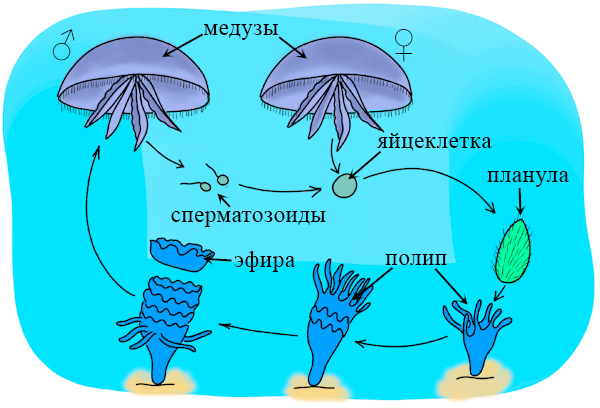

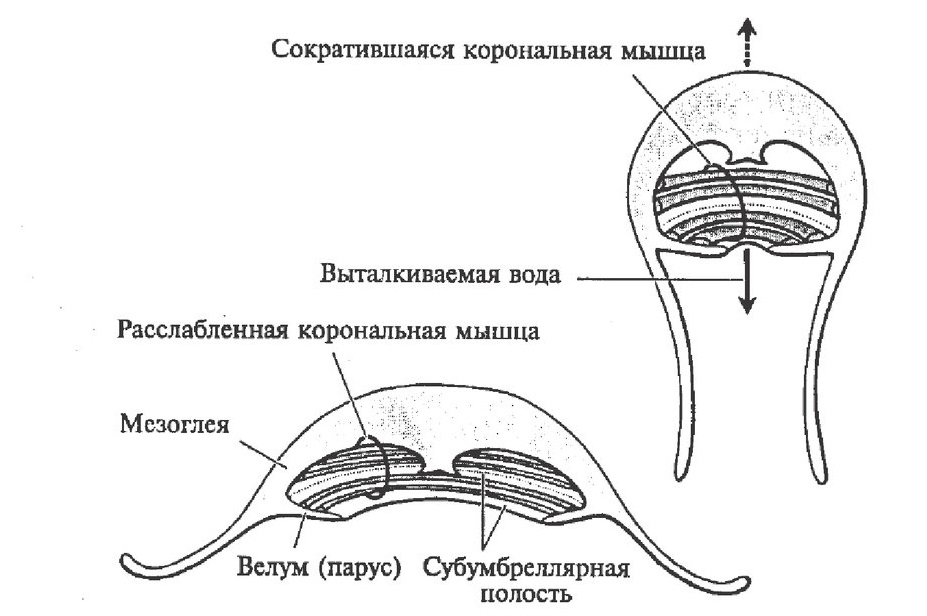

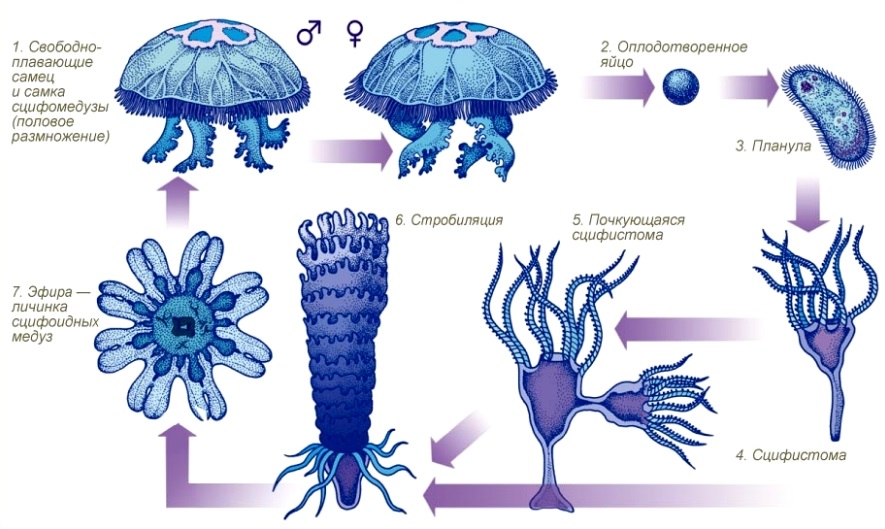

Класс Медузы (сцифоидные медузы или сцифомедузы)

Общая характеристика медуз

- Морские животные

- В жизненном цикле преобладает медуза. У некоторых видов стадия полипа, а следовательно, и чередование поколений отсутствует (на ЕГЭ считаем, что все кишечнополостные, кроме гидры пресноводной и коралловых полипов, имеют чередование поколений)

- Движение за счет сокращение колокола (тела) медузы (реактивное движение).

- Очень развита мезоглея.

- Достигают гораздо более крупных размеров, чем гидроидные медузы, например диаметр медузы цианеи волосистой достигает двух метров.

- Нервная система диффузного типа, однако, в отличие от гидры имеет значительные скопления нервных клеток по краю зонтика.

Размножение медуз

- Гонады развиваются в энтодерме. Медузы – раздельнополые животные. Оплодотворение в основном наружное.

- После оплодотворения образуется яйцо, из которого выходит личинка – планула.

- Планула садится на дно и образует кратковременную стадию полипа.

- На полипе образуются поперечные перетяжки – происходит стробиляция.

- От полипа отделяются молодые медузы – эфиры.

Попробуйте решить задание ЕГЭ:

Установите соответствие между названиями классов и характеристиками животных, которые в эти классы входят: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Хорошо развита мезоглея

- В цикле развития преобладает медуза

- Медуза очень просто организована или отсутствует в жизненном цикле

- Есть пресноводные представители

- Имеют более развитые органы чувств

- Класс Гидроидные

- Класс Сцифоидные

Установите последовательность развития сцифоидной медузы, начиная с полипа.

- Дробление зиготы

- Созревание половых клеток

- Стробиляция полипа

- Образование планулы

- Оплодотворение

- Образование молодой медузы — эфиры

Коралловые полипы

- В цикле развития отсутствует стадия медузы, всю жизнь проводят в форме полипа.

- Часто образуют колонии, но встречаются и одиночные.

- Живут в чистой соленой воде. Наибольшего разнообразия достигли в теплых морях, но встречаются и в холодных водах.

- Образуют рифы (Большой барьерный риф Австралии) и атоллы – океанические острова серповидной или кольцевидной формы.

- Многие представители выделяют твердый карбонатный экзоскелет.

- Гастральная полость разделена септами (перегородками) на камеры.

Таблица — Сравнение классов кишечнополостных

|

Класс Гидроидные |

Класс Сцифоидные медузы |

Класс коралловые полипы |

|

|

Экологическая группа |

Бентос* |

Нектон |

Бентос |

|

Чередование поколений |

У многих представителей есть, преобладает полип. Стадия медузы кратковременна, сама медуза небольшого размера, более плоская, чем сцифоидные медузы |

У многих представителей есть, преобладает медуза. Медуза организованна сложнее, чем гидроидные медузы. Она имеет больше мезоглеи, за счет чего её тело напоминает купол. |

Нет, жизнь проходит в стадии полипа |

|

Среда обитания |

Морские и пресноводные |

Морские |

Морские |

|

Мезоглея |

Развита слабо |

Развита сильно |

Развита сильно |

|

Наружный скелет |

Нет |

Нет |

Есть |

|

Представители |

Гидра пресноводная, гидра зелёная, обелия обыкновенная |

Морское блюдце, медуза-корнерот, цианея, кубомедуза |

Актиния, морское перо, мозговик |

*Бентос – донные животные, нектон – животные, активно плавающие в толще воды.

Установите соответствие между названиями организмов и названиями классов, к которым эти организмы относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Актиния

- Обелия

- Морское перо

- Морское блюдце

- Мозговик

- Класс Гидроидные

- Класс Сцифоидные

- Класс Коралловые полипы

Установите соответствие между номерами, которыми на рисунке обозначены клетки гидры и их особенностями строения и функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Фагоцитоз

- Содержат капсулу с парализующим ядом

- Отвечает за регенерацию

- Образуют сетчатую нервную систему

- Отвечают за полостное пищеварение

- Образуют большую часть покрова гидры

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

Что обязательно нужно знать для успешной сдачи ЕГЭ по биологии?

- Общую характеристику Кишечнополостных животных.

- Особенности строения и функций клеток гидры.

- Размножение гидры.

- Сравнение кишечнополостных.

- Представители типа.

Потренируйтесь с помощью наших флэш-карточек, они помогут Вам быстрее запомнить материал! При обновлении страницы карточки перемешиваются.

-

В каких отношениях находятся гидра и зоохлорелла?

Симбиоз

-

Личинка кишечнополостных

Планула

-

Клетка, отвечающая за регенерацию

Промежуточная

-

Слой, в котором располагаются железистые клетки

Энтодерма

-

Класс животных, к которому относится обелия

Гидроидные

-

Наружный слой тела гидры

Эктодерма

-

Как называется бесполое размножение гидры?

Почкование

-

Какая симметрия характерна для кишечнополостных?

Радиальная (лучевая)

-

В каких отношениях находятся гидра и дафния?

хищник-жертва

-

Клетка гидры участвующая в защите и нападении

Стрекательная клетка

-

Студенистая структура между энтодермой и эктодермой

Мезоглея

-

Какие клетки гидры отвечают за клеточное пищеварение?

Пищеварительно-мускульные

Коралловые полипы (Anthozoa) — это самый крупный (более 6 тыс. видов) класс кишечнополостных, выделенный в отдельный подтип из-за отсутствия в жизненном цикле стадии медузы. Все остальные стрекающие относятся к подтипу Medusozoa. Название класса происходит от греческих слов ανοος — «цветок» и иαα — «животные», что можно перевести как «живые цветы». Это исключительно морские, чаще колониальные, реже одиночные организмы, ведущие прикреплённый или малоподвижный образ жизни. Они строят, а за счёт своей причудливой формы и яркой окраски и декорируют коралловые рифы.

Строение коралловых полипов

Коралловые полипы в основном живут в тропических морях, где температура воды не опускается ниже 20°С, при высокой степени солёности воды и на глубине не более 50 м. По сравнению с полипами других стрекающих представители Anthozoa — более крупные (от 0,5 см до 1 м в диаметре). В строении у них много общего с полипами других кишечнополостных, но есть и отличия.

- Цилиндрическое тело, рот окружён 6 или кратным 6 (у шестилучевых кораллов) или 8 (у восьмилучевых кораллов) щупальцами.

- Рот ведёт в удлинённую глотку, открывающуюся в желудок. По краям глотки проходит один или 2 желобка — сифоноглифа, покрытые ресничными клетками. Наличие желобков и уплощённой глотки придаёт коралловому полипу двухлучевую, или билатеральную симметрию.

- Гастральная полость разделена на камеры вертикальными перегородками — септами. Количество септ зависит от размера полипа, у крупных видов их может быть 192 и более. У взрослых коралловых полипов их не бывает менее 6. От септ отходят длинные нити (аконции), покрытые стрекательными клетками, свободно лежащие в гастральной полости. При токе воды свободные концы нитей или края септ выносятся наружу и служат для захвата, обездвижения добычи и внеполостного пищеварения.

- У всех колониальных и многих одиночных видов есть твёрдый скелет, у восьмилучевых кораллов роговой или известковый внутренний скелет из спикул и волокон образуется в мезоглее. У шестилучевых полипов скелет обычно наружный, выделяемый эктодермой, в основном педальным диском. Есть виды, лишённые скелета, форму их тела поддерживают мезоглея и кишечная полость за счёт давления воды.

- В мезоглее есть клетки — амёбоциты.

- Только у представителей Anthozoa встречаются все типы книд: нематоцисты, спироцисты, птихоцисты.

- Мышечные волокна коралловых полипов более развиты. Кроме мышечных клеток, характерных для всех стрекающих, у некоторых актиний и зоантид есть сфинктеры, иногда состоящие из миоцитов, расположенных в мезоглее. Они закрывают доступ к оральному диску и щупальцам. В области орального диска мышечные волокна расположены радиально. Кольцевые мышцы есть в глотке, в септах и в теле полипов. Все они залегают в гастродермисе. В щупальцах мышцы продольные. Коралловые полипы могут сильно сокращаться, наклоняться и выпрямляться, втягивать рот и щупальца внутрь, после выбрасывания из тела и щупалец воды, закрывать вход при помощи сжатия щелевидной глотки, увеличивать и сокращать объём тела. Для быстрого набора воды и расправления щупалец у коралловых полипов есть специальные приспособления — сифоноглифы, за счёт биения ресничек затягивающие воду внутрь. Увеличивая объём тела, некоторые коралловые полипы заякориваются в норке, трубке или скальной трещине. Актиния Paranthus rapiformis использует эту способность для расселения. Её увеличившееся тело легко переносится течением как перекати-поле при помощи ветра.

- Нервная система состоит из двух сетей — в эпидермисе и гастродермисе. В области педального диска и оральной части нервные клетки объединяются через мезоглею. Настоящих органов чувств у них нет, нет статоцистов и глазков, как у сцифоидных и гидроидных, есть только отдельные чувствительные клетки — нематоцисты и хеморецепторы, несущие одну ресничку, окружённую воротничком из микроворсинок.

- Как и другие кишечнополостные, они способны к регенерации. На этой способности основаны многие формы их бесполого размножения.

Питание коралловых полипов

Большинство коралловых полипов — хищники. Они ловят животных (планктонных и более крупных, например, рыб), проплывающих вблизи их орального диска и касающихся щупалец. За счёт совместного действия спироцист, нематоцист и слизи они обездвиживают добычу, а щупальца, подгибаясь, заталкивают её в рот. Частички планктона подгоняются к кончикам щупалец ресничками.

Во рту пища обволакивается слизью и продвигается вниз по глотке. Заглатывание осуществляется за счёт перистальтики глотки и биения ресничек в ней. В гастральной полости продолжается парализация добычи, так как там есть нематоцисты и начинается сначала внеклеточное, а затем внутриклеточное пищеварение.

Обычно рацион коралловых полипов дополняется продуктами фотосинтеза симбиотических зооксантелл, реже зоохлорелл. Именно по этой причине многие коралловые полипы не могут жить на большой глубине, им нужен свет для фотосинтеза симбионтов. Количество водорослей особенно велико в гастродермисе щупалец и орального диска. Иногда они встречаются в стенке тела полипов и в их септах.

Размножение и развитие

В жизненном цикле коралловых полипов нет смены поколений. Их полипы размножаются как половым, так и бесполым путём. Образующаяся планула сразу превращается в полип. Бесполое размножение осуществляется разными способами, наиболее часто встречающиеся из них: продольное и поперечное деление, фрагментация и почкование. Морские анемоны, ползая по дну, оставляют кусочки педального диска, которые развиваются в новую колонию (педальная лацерация).

Половое размножение

Большинство Anthozoa раздельнополы, но есть и гермафродитные виды. Гонады представляют собой простое скопление половых клеток. Они расположены в энтодерме септ. Гаметы попадают в гастральную полость и чаще выбрасываются наружу через рот, при этом происходит наружное оплодотворение. У небольшого числа живородящих видов оплодотворение происходит в гастральной полости.

Из зиготы развивается личинка — планула. У большинства видов личинки планктонные и питаются за счёт накопленных веществ или симбиотических зооксантелл. У других личинки активно питаются, путём фильтрации они поглощают планктон. Планулы служат для расселения. Метаморфоз начинается до того, как личинка осядет на дно и прикрепится к субстрату. Сначала у неё закладываются щупальца, септы и глотка, а в прикреплённом состоянии появляется всё остальное.

Рифообразующая роль коралловых полипов

Коралловые полипы с наружным известковым скелетом и симбиотическими водорослями в теле, на мелководье в тропических (и не только) водах образуют колонии разнообразной формы — от шарообразных, пластинчатых, листовидных до разветвлённых древовидных. Общая площадь коралловых рифов в Мировом океане сопоставима с площадью Европы. Но они очень чувствительны к загрязнению воды. Поэтому в настоящее время многие из них разрушаются.

Ископаемые рифы помогли узнать, что 300-400 млн. лет назад на планете Земля в году было не 365 дней, а более 400, это значит, что сутки были короче, и Земля вращалась быстрее, потому что Луна была ближе.

Основную рифообразующую роль играют шестилучевые кораллы, такие как мадрепоровые, которых насчитывается несколько тысяч видов. Теорию про формирование коралловых рифов сформулировал Ч. Дарвин. Сначала коралловые полипы из-за фотосинтетической потребности симбиотических водорослей на небольшой глубине формируют окаймляющий риф, затем он становится барьерным, после атоллом.

На месте бывшего острова или вершины горы возникает лагуна. На атоллах могут поселяться люди, растения, животные. Самый знаменитый атолл в мире — Бикини в Тихом океане, США там испытывали ядерное оружие, а потом в его честь назвали купальник.

Коралловые рифы есть не только в тропиках, но и, например, у берегов Скандинавии, но в высоких широтах они намного беднее видами. Однако их постройки и там очень солидные, в десятки метров высотой.

Кораллы — это живые полипы, ценосарк (общее тело колонии, включающее пищеварительную систему) и отмершая часть колоний коралловых полипов, которую люди используют для изготовления украшений, в строительстве и для получения извести.

Коралловые рифы являются одними из самых биологически активных мест обитания на Земле, поддерживают большое количество видов рыб, моллюсков, червей, членистоногих, морских звезд, морских ежей, других беспозвоночных и водорослей. Обладая трехмерной структурой, они являются очень продуктивными экосистемами, обеспечивают пищу для своих обитателей, укрытия различных размеров, подходящие для многих организмов, места для прикрепления, барьеры для крупных хищников и прочные структуры, на которых можно расти.

Коралловые полипы охотятся на животных меньших размеров, чем они, и сами поедаются такими животными, как рыбы, крабы, ракушки, улитки и морские звезды. Их среда обитания легко нарушается внешними факторами. В 1989 году инвазивная морская звезда Acanthaster planci вызвала хаос в американском Самоа, убив 90% кораллов в рифах.

Описание отдельных групп коралловых полипов

Класс Anthozoa делятся на три подкласса:

- восьмилучевые кораллы;

- шестилучевые кораллы;

- трубчатые анемоны, или цериантарии.

Подкласс Шестилучевые кораллы (Hexacorallia)

К группе относится примерно 4000-4300 видов колониальных и одиночных видов актиний, мадрепоровых кораллов, кораллиморфарий, зоантидий, антипатарий и др. Это основные рифостроители. Обычно они имеют шестилучевую симметрию: число септ и щупалец равно или кратно шести, реже симметрия бывает 5, 8 или 10-лучевая. У представителей группы Antipatharia (антипатарий) септы одиночные.

У них присутствует 2 типа книд: 6 разновидностей нематоцистов и спироцисты. Гонады есть не на всех септах, бывают септы фертильные. У большинства есть наружный известковый, органический или органо-известковый скелет. Септы шестилучевых кораллов повёрнуты в разных направлениях. Подкласс включает 2 вымерших и 5 современных отрядов.

1. Морские анемоны, или актинии (Actiniaria)

Отряд крупных одиночных полипов, лишённых наружного скелета. Их основную опорную функцию несёт кишечная полость, которая отграничивается от окружающей среды при помощи смыкания ротового отверстия. Такой способ, поддерживаемый мышцами стенок тела, помогает многим видам актиний активно передвигаться. Их длина варьирует от 1,5 до 10 см, диаметр — от 1 до 5 см, но диаметр орального конца некоторых актиний (Tealia Columbiana, Stichodactyla mertensii, Heteractis magnifica) превышает 1 м. Рекордной высоты достигает вид Metridium farcimen с северо-западного побережья США.

Актинии часто бывают ярко окрашенными: зелёными, синими, красными, оранжевыми, белыми, разноцветными. Особенно они разнообразны в тропических морях, но населяют мелководья или глубоководные участки океана по всему миру. Они прикрепляются к раковинам моллюсков и хитиновому покрову раков, к скалам и затопленным деревянным предметам. Некоторые из них ведут роющий образ жизни, у них отсутствует прикрепительный диск, но оральный диск надувается в форме луковицы, образуя физу, служащую для заякоривания в грунте.

У тропических актиний рода Minyas в педальном диске находится хитиновый пузырь, заполненный воздухом. Они парят вверх «ногами» у поверхности воды. У актиний 6 или более 8 простых, суживающихся к концу щупалец с терминальной парой на конце. У многих видов щупальца ветвятся, имеют «набалдашники» (расширенные кончики) или наоборот, редуцированы до небольших шишечек, покрывающих весь оральный диск.

Представители родов Actinia и Anthopleura защищаются при помощи акрорагов — особых щупальцевидных выростов, начинающихся несколько ниже оснований настоящих щупалец. Акрораги содержат нематоцисты и могут раздуваться, ими актинии прогоняют представителей других видов или своих сородичей. «Драка» приводит к повреждению тканей и отступлению одного или обоих соперников.

У большинства видов тело по всей длине имеет одинаковую толщину. У некоторых чуть ниже орального диска есть тонкостенная шейка (капитулюм) а ниже её складку в виде воротничка (парапет) — у видов родов Actinia, Metridium и Urticina. При сужении воротничка складка прикрывает ротовое отверстие.

Анемоны питаются мелкими беспозвоночными, реже рыбами. Тело актиний бывает гладким, реже покрытым папиллами, или бородавками. К ним приклеиваются раковины моллюсков и песчинки, защищая тело полипа. У видов рода Bunodeopsis над поверхностью тела выдаются тонкостенные пузырьки, содержащие водоросли зооксантеллы.

Глотка большинства актиний содержит 2 сифоноглифа, у некоторых сифоноглиф только один. Септ в кишечной полости никогда не бывает меньше 12, но часто их намного больше. Нити глотки — аконции могут отсутствовать или быть в наличии.

В гастродермисе большинства актиний живут зооксантеллы или зоохлореллы, иногда и те и другие. Тропическая актиния вида Lebrunia danae имеет два набора щупалец: настоящие для ловли планктона расправлены ночью, псевдощупальца для содержания симбиотических водорослей направлены вверх днём.

Бесполое размножение чаще осуществляется путём продольного деления тела или фрагментации. Реже встречаются педальная лацерация (частями педального диска) и делением тела в поперечном направлении.

Актинии бывают как раздельнополыми, так и гермафродитами. Оплодотворение и развитие зиготы происходит чаще в гастральной полости, реже в морской воде. Планулы актиний разных видов могут питаться запасными питательными веществами или планктоном.

Раки-отшельники и актинии формируют часто встречающиеся симбиотические системы. На раке может поселяться одна или несколько актиний. Кишечнополостное при этом получает субстрат для поселения, передвижение к источнику пищи, да и кусочки пищи, оставшиеся от трапезы рака, защиту от хищников, встречу с другими особями актиний на спинах других раков они используют для полового размножения. Сами раки-отшельники получают камуфляж — пассивную защиту и активную защиту в виде стрекательных клеток. Актинии отпугивают таких врагов рака как осьминоги и крабы рода Calappa.

Интересно, что когда рак вырастает из своей старой раковины, перелиняв и подыскав новую раковину, он помогает актинии перебраться на свой новый дом. Он поглаживает тело актинии, педальный диск расслабляется и рак переносит её. Некоторые виды актиний сами переселяются на раковину большего размера, совершая кувырок через «голову».

Актинии рода Stylobates продуцируют своим педальным диском суррогатную раковину, которую при нехватке раковин брюхоногих моллюсков заселяет рак-отшельник. Полип постоянно наращивает раковину и раку не приходится при линьке и росте искать себе новое жилище.

Тихоокеанский род Amphiprion (рыбы-клоуны) живут под защитой крупных анемон. Последние привлекают их при помощи видоспецифичных веществ — аттрактантов. Слизь, покрывающая тело рыбок, не стимулирует выстреливание нематоцист, поэтому они могут спокойно плавать рядом со щупальцами актиний, смертельно опасными для других животных. Кишечнополостные предоставляют им защиту и остатки своей пищи. А рыбки, плавая между щупалец, «проветривают» их, предотвращая загрязнение илом, удаляют лишние ткани, привлекают добычу и защищают от хищных рыб-бабочек.

Кроме приведённых выше примеров актинии образуют симбиотические отношения с офеурами, креветками рода Periclimenes, раками-щелкунами, крабами рода Stenorhynchus и некоторыми бокоплавами.

2. Мадрепоровые кораллы, склерактинии, или каменистые кораллы (Scleractinia)

Самый крупный отряд Anthozoa, включающий 3600 видов. Мадрепоровые кораллы близкородственны актиниям, но отличаются наличием наружного скелета из разновидности карбоната кальция — арагонита. Большинство склерактиний — колониальные виды, есть среди них и одиночные, например, обитатель рифов Индийского океана коралл рода Fungia. Одиночные полипы достигают 50 см в диаметре, колониальные полипы более мелкие — от 1 до 3 мм в диаметре, но их колонии состоят из тысяч таких особей, достигают длины в несколько метров и весят тонны.

У большинства мадрепоровых кораллов нет ярко выраженных сифоноглифов, мышцы-реткакторы не выступают над поверхностью тела, у них есть склеросепты (отличительный признак мадрепоровых кораллов), а в остальном строение их схоже с актиниями. Как и у актиний их колонии с ценосарком (общим телом).

Склеросепты — известковые образования, поднимающиеся от скелетной подошвы (прототеки) и располагающиеся между перегородками гастральной полости животного. Они служат для прикрепления полипа к скелету колонии.

Мадрепоровые кораллы образуют колонии разных форм: шаровидные, плоские, кустистые. Они могут быть маленькими и изящными или огромными и тяжёлыми. Если все полипы располагаются на поверхности колонии, то внешне она покрыта мелкими ямками, как у рифообразующих Montastrea или у Oculina и Astrangia. У мозговых кораллов кораллиты образуют изгибающиеся слившиеся борозды.

Рифообразующие виды содержат симбиотические зооксантеллы. У глубоководных и некоторых холодноводных видов зооксантелл нет. При неблагоприятных условиях (экстремальные температуры, недостаточное или избыточное освещение, колебания солёности) кораллы теряют зооксантелл и обесцвечиваются. Многочисленные случаи обесцвечивания кораллов в последние десятилетия возможно связаны с глобальным потеплением. Независимо от наличия водорослей, все мадрепоровые кораллы — хищники.

3. Зоантарии (Zoanthidea)

В составе отряда насчитывается 150-200 преимущественно тропических видов, обычных обитателей рифов. Живут как на мелководье, так и на глубине. Выделяют наружный скелет из карбоната кальция. Полипы большинства видов имеют диаметр 1-2 см. Одиночные особи могут быть крупными и мясистыми. Колониальные виды соединены ценосарком или сетью столонов. Колония покрыта перидермой, в которую некоторые виды инкрустируют песчинки, спикулы губок, панцири простейших и другие инородные частицы. С ростом полипов инородные частицы погружаются в мезоглею. Сифоноглиф у зоантерий один, септ — 6 пар. Щупальца расположены в два ряда — это характерная особенность представителей данного отряда.

Коралловые полипы семейства Palythoa — эндемики Гавайских островов, колониальные виды, образующие плотную корку на скалах. Они образуют сильный токсин — политоксин, которым местные аборигены смазывают наконечники стрел.

Виды родов Epizoanthus и Parazoanthus: обычные комменсалы раков-отшельников, губок и других животных.

4. Кораллиморфарии (Corallimorpharia)

В состав отряда входит 24-50 одиночных видов коралловых полипов, похожих на актиний. У них тоже нет известкового экзоскелета. Полипы Corallimorpharia приземистые и широкие — до 1 м в диаметре. Щупальца могут отсутствовать или быть короткими с булавовидными концами, расположенными по краю расширенного орального диска. Питаются морскими ежами, рыбой и частично при помощи зооксантелл, живущих в их щупальцах.

Захват мускулистым оральным диском добычи напоминает процесс захвата жертвы растением венериной мухоловкой. У видов, лишённых зооксантелл развёрнутые спироцисты и нематоцисты имеют наибольшую длину трубки среди всех коралловых полипов. Сифоноглиф либо один, либо 2 слабо развитых.

Виды рода Discosoma похожи на изогнутые тарелки. Они отличаются разнообразием окраски, включающей металлические и флуоресцентные оттенки. Некоторые из них образуют эндосимбиоз с динофлагеллятами. Из красных кораллов Discosoma sp. был выделен красный флуоресцентный белок, который используется в биологических исследованиях.

5. Чёрные кораллы, или антипатарии (Antipatharia)

Антипатарии — исключительно колониальные формы с частичной тёмной окраской, обусловленной наличием внутреннего скелета из белка антипатина. Общий их цвет может быть очень ярким. Колонии у них с ценосарком до 5-6 м в высоту, похожие на растения. Всего насчитывается 150-230 видов, поселяющихся на коралловых рифах преимущественно на большой глубине и в других глубоководных местах обитания. Полипы имеют 6 стройных щупалец, два из которых более длинные расположены напротив друг друга. У них 6, 10 или 12 неполных парных септ. Мышцы развиты слабо, полипы несократимы или сократимы плохо.

Глотка с двумя сифоноглифами. Выбрасываемыми из гастральной полости слизистыми нитями они ловят планктонные организмы. Фрагменты скелета чёрных кораллов полируют и используют для изготовления украшений. Из-за активного промысла они становятся редкими и охраняются. Живут они в основном в тропических районах Индо-Тихоокеанского региона на глубине 300-3000 м.

Подкласс Восьмилучевые кораллы, Альционарии, или Мезантерии (Octocorallia, или Alcyonaria)

В состав подкласса входит 3000 видов кораллов. У них, как правило, имеется один сифоноглиф. Ротовой диск несёт 8 щупалец с поперечными отростками (пинулами), поэтому щупальца приобретают перистое строение. Внутри полипов 8 септ. На каждой септе есть мускульный валик, направленный в сторону сифоноглифа.

Скелет восьмилучевых кораллов внутренний, залегает в мезоглее, где живут амёбоидные клетки, синтезирующие минеральные иголочки-спикулы. Иногда спикулы сливаются в общий цельный скелет, как у коралла-органчика. У некоторых видов формируется эластичный роговой скелет (у горгонарий). Поэтому их мезантерии мягкие, растяжимые и эластичные. Почти все восьмилучевые кораллы колониальные: красочные морские перья, горгонарии и др. Редко, но есть среди них и виды с массивным скелетом из карбоната кальция (голубые кораллы).

Все колонии на ценосарке. Мало какие мезантерии могут внести вклад в строительство рифов, основными рифостроителями являются шестилучевые кораллы, но они тоже входят в состав экосистем коралловых рифов.

Порядок Альционарии, или мягкие кораллы (Alcyonacea)

Ранее известные как Gorgonacca. Порядок объединяет коралловые полипы, не производящие скелета из карбоната кальция. К нему относится благородный коралл (Corallium rubrum), обитающий в Японском и Средиземном морях и другие кораллы, образующие разветвлённые уплощённые колонии со стволом и ветвями, напоминающими веер. Скелет внутренний, образован спикулами и органическими волокнами мезоглеи.

Особенно многочисленны на мелководьях Западной Атлантики. У многих есть симбиотические зооксантеллы, и оттого они окрашены в коричневатый оттенок. Примеры некоторых семейств вы можете увидеть ниже.

1. Семейство Кожистые кораллы (Alcyoniidae)

Формируют довольно твёрдые и негибкие колонии, поверхностный кожистый слой которых постоянно сбрасывается. Они являются первопроходцами для коралловых рифов. Живут в симбиозе с водорослями зооксантеллами.

Автор: Seascapeza, CC BY-SA 3.0

2. Семейство древесные, или гвоздичные кораллы (Nephtheidae)

Внешне очень привлекательные кораллы. Они демонстрируют розовые, жёлтые, красные, пурпурные, пастельные оттенки. Популярны у любителей рифовых аквариумов. Похожи на деревце с маленькими утолщениями на концах «веточек». Ночью полипы высовывают свои щупальца и деревце «расцветает».

3. Сем. Xeniidae

Похожи на крупное соцветие. Обеспечивают защиту молоди рыб. Хищники. Не содержат зооксантелл, поэтому их трудно содержать в аквариумах.

4. Сем. Бамбуковый коралл (Isididae)

Глубоководные обитатели. Их скелет в форме ветвей состоит из карбоната кальция с узлами из белка — горгонина, что и делает его внешне похожим на бамбук. Виды семейства используются в качестве индикаторов долгосрочного изменения климата, так как были найдены колонии возрастом в 4000 лет.

5. Сем. Gorgoniidae

Встречается у западных и восточных берегов Америки. Колонии имеют ось из белка горгонина и скелет из спикул. Полипы втягиваются в лунки.

Отряд Helioporacea

Он интересен тем, что в его состав входит один вид — голубой коралл (Heliopora coerulea), единственный участник формирования коралловых рифов среди восьмилучевых. Содержит зооксантеллы. Нижняя сторона колонии похожая на коврик ценосарка, выделяет массивный арагонитовый (карбонат кальция) экзоскелет, похожий на скелет склерактинии. Из-за присутствия в скелете солей железа коралл окрашен в голубой цвет.

Автор: Frédéric Ducarme, CC BY-SA 4.0

Мелкие, длиной 1 мм, полипы располагаются поодиночке в круглых трубках внутри скелета. Колонии пластинчатые, ветвистые или столбчатые. Распространены довольно широко, но относятся к уязвимым охраняемым видам.

Отряд Морские перья (Pennatulacea)

Около 200 входящих в него видов обитает преимущественно на больших глубинах, лишь немногие встречаются на мелководье. Двусторонне-симметричные, направлены плоской стороной к течению, многие из них действительно напоминают перья, воткнутые в грунт. Представители рода Renilla могут распластываться на дне и медленно ползать.

Зооксантеллы отсутствуют, питаются взвешенными в воде частицами и планктоном. Морские перья характеризуются высокой степенью интеграции колонии. В её состав входит тонкий, содержащий спикулы ценосарк и три-четыре типа полипов. Главный ствол колонии — это один вытянутый первичный полип, у представителей рода Chunella он достигает длины в 3 м и более. В процессе развития его рот, щупальца и глотка редуцируются, а тело подразделяется на 2 функциональные части:

- ножку — расширенную часть, предназначенную для закрепления в грунте;

- рахис — ствол колонии, на котором располагаются сифоно- и аутозоиды. У видов родов Pennatulidae и Virgulariidae рахис образует несколько ветвей.

Кишечные полости полипов связаны друг с другом непосредственно, но есть и гастродермальные каналы. Спикулы не образуются, скелет минерализован карбонатом кальция.

Подкласс Трубчатые анемоны, или цериантарии (Ceriantharia)

Крупные одиночные коралловые полипы, ведущие, как правило, роющий образ жизни. Зарываются в рыхлый грунт, выставляя наружу щупальца и рот. Подкласс включает 75 видов, постоянно живущих в выделяемых ими трубках, достигающих 1 м в диаметре. Симметрия как у шестилучевых кораллов. Трубка образована переплетёнными выброшенными нитями птихоцист.

У них имеются все 3 типа книд, кроме птихоцистов —нематоцисты и спироцисты. Питаются цериантарии взвешенными в воде частицами, используя для захвата 2 венчика многочисленных щупалец. Педальный диск расширен в физу — образование для заякоривания полипа в грунте, она имеет анальную пору. У них нет мышц-ретракторов, поэтому щупальца и оральный диск не втягиваются в трубку.

Кишечнополостные — тип двухслойных беспозвоночных животных с радиальной симметрией тела.

Описано около 9000 видов, ведущих исключительно водный образ жизни. Кишечнополостные живут как в пресной, так и в солёной воде, населяя все моря и океаны земного шара. Размеры их от миллиметра до нескольких метров. Самая крупная медуза, Волосистая цианея, может иметь в длину более 30 метров.

Классификация

Класс Гидроидные (Hydrozoa)

В классе более 2500 видов, характерный представитель – гидра. Это небольшой полип цилиндрической формы с 6-12 щупальцами. Длина развёрнутых щупалец в несколько раз превышает длину тела. Широкий желудочный отдел книзу сужается, переходит в тонкий стебелёк. К субстрату гидра прикрепляется с помощью подошвы, на ней же животное может перемещаться. Более быстрый способ движения – «кувырки» с использованием жгутиков.

В эктодерме гидры много кожно-мускульных клеток, ориентированных вдоль тела животного. При симметричном сокращении этих клеток гидра укорачивается, при сокращении на одной половине тела – наклоняется в соответствующую сторону. В энтодерме мышечные волокна кожно-мускульных клеток расположены перпендикулярно продольной оси тела, то есть при их сокращении тело гидры сужается.

На щупальцах располагаются скопления (батареи) стрекательных клеток, которые гидра использует для атаки и захвата добычи.

Нервные клетки располагаются более-менее равномерно, образуя скопления у подошвы и вокруг ротового отверстия. Такой тип нервной системы называют диффузным, он самый примитивный из существующих. Тем не менее, гидра способна быстро реагировать на раздражители и даже вырабатывать условные рефлексы.

Размножаются половым и бесполым путями. Большинство видов живут колониями, образующихся из одной особи путём почкования. Колонии снаружи обычно покрыты экзоскелетом из хитина. Внутри экзоскелета находятся полипы, соединённые в одну систему с общей кишечной полостью.

Медузы гидроидных кишечнополостных отличаются от других наличием паруса. Он представляет собой кольцевидную перепонку по краю купола.

Класс Сцифоидные медузы (Scyphozoa)

В этом классе около 200 видов. Медузы по строению схожи с гидроидными, но крупнее и не имеют зонтика. Кишечная полость устроена сложнее: она разделена на четыре кармана, от которых в стороны могут расходиться ветвящиеся каналы.

Вокруг рта расположены щупальца, их размер и форма сильно варьируют. У некоторых видов щупальца могут видоизменяться в светочувствительные «глазки».

Нервная система сложнее, чем у гидроидных. Появляются нервные узлы (ганглии). Благодаря этому медузы могут активно охотиться на планктон и мелкую рыбу. Именно Сцифоидные медузы представляют наибольшую опасность для людей: некоторые из них способны парализовать купальщиков. Встречи с такими медузами нередко заканчиваются смертью.

Класс Коралловые полипы (Anthozoa)

Самый многочисленный класс, в него входит около 6000 видов. Обитают в тёплых морях на небольшой глубине. Отличительная черта – отсутствие стадии медузы в жизненном цикле. Обычно образуют колонии, но могут жить и отдельно, как, например, актинии.

Строение коралловых полипов сложнее, чем у гидроидных. По числу щупалец выделяют шести- и восьмилучевые кораллы. В области глотки имеется один или два желобка, в которых реснички гонят воду с пищей внутрь кишечной полости. Вне этих желобков реснички движутся в обратном направлении: вода с отходами изгоняется наружу. Таким образом, постоянное движение воды делает пищеварение более эффективным.

Кишечная полость разделена септами на шесть или восемь отсеков. В них находятся половые железы, необходимые для образования гамет.

Все колониальные виды образуют экзоскелет, чаще всего из известняка. Кораллы играют важную роль в природе: образуют атолловые острова и рифы, в которых формируются целые экологические сообщества.

Строение

Кишечнополостные – двухслойные животные. Это означает, что клетки их тела не просто располагаются в два слоя, но и происходят из разных зародышевых листков: эктодермы и энтодермы. Из-за этого клетки имеют чёткую дифференцировку.

Симметрия у губок радиальная, или лучевая. То есть их тело имеет продолную ось, через которую можно провести несколько плоскостей симметрии. Большинство других животных имеют билатеральную симметрию – плоскость, которая делит тело на две равные части, у них только одна.

Есть две основных формы существования кишечнополостных: полип и медуза. Разделяют их по форме: полипы вытянуты «в длину», то есть у них преобладают продольные размеры, а медузы – «в ширину», у них больше поперечные размеры. Медузы всегда плавают отдельно, тогда как полипы чаще всего живут в колониях, прикреплённых к субстрату. Колонии могут состоять из одинаковых полипов (мономорфные), а могыут и из разных (полиморфные). Бывают и подвижные колонии, сифонофоры. Одиночные полипы могут вести прикреплённый образ жизни или перемещаться с помощью щупалец. Медузы передвигаются самостоятельно, но на большие расстояния они переносятся в толще воды течениями, составляя часть макропланктона. Описано всего четыре вида пресноводных медуз, остальные живут в солёной воде.

Несмотря на внешнее многообразие видов, строение тела всех кишечнополостных одинаково, они представляют собой мешок с двухслойной стенкой. «Горловина» мешка – это ротовое отверстие, оно ведёт в кишечную полость. Вокруг отверстия располагаются щупальца.

Наружный слой, эктодерма, имеет следующие типы клеток:

- эпителианльно-мускульные – они же кожно-мускульные. Имеют в базальной части мышечные волоконца, способны сокращаться;

- нервные –звёздчатой формы, соединяются отростками друг с другом;

- интерстициальные (промежуточные) – стволовые клетки, из которых образуются все другие типы;

- стрекательные (крапивные) – есть только у кишечнополостных. Состоят из капсулы (книды) и полой стрекательной нити. Нить скручена внутри капсулы, снаружи находится чувствительный волосок с микроворсинками (книдоциль). При раздражении волоска клетка выбрасывает нить наружу, после чего погибает. Есть несколько типов стрекательных нитей: одни пробивают добычу насквозь, другие несут парализующий яд, третьи липкие, они цепляются за животных иди субстрат.

Внутренний слой, энтодерма, состоит из жгутиковых (пищеварительно-мускульных) и железистых клеток, которые способны к делению. Жгутиковые клетки сокращаются и активно поглощают пищу. На них также находятся один или несколько жгутиков, которые приводят в движение содержимое кишечной полости. Железистые клетки выделяют наружу пищеварительные ферменты для расщепления питательных веществ.

Между экто- и энтодермой располагается бесструктурный слой – мезоглея.

Кишечнополостные являются истинно многоклеточными животными, так как имеют высокоспециализированные клетки. Однако полноценных тканей у них нет: клетки обычно не образуют скоплений, а располагаются «вперемешку». Такая клеточная организация, а также высокая способность к регенерации делают кишечнополостных похожими на растения.

Питание

Все кишечнополостные – хищники. Они могут питаться мелкими водными рачками, насекомыми, рыбой. Стрекательные нити парализуют или «связывают» добычу, щупальца подтягивают её к ротовому отверстию.

Эволюционный прорыв – появление у кишечнополостных второго способа пищеварения. Помимо фагоцитоза возникает полостное пищеварение. Проглоченная пища сперва обрабатывается в полости гидролитическими ферментами железистых клеток энтодермы и только потом захватывается жгутиковыми клетками. Из этих клеток питательные вещества поступают во все остальные.

Остатки пищи и отходы жизнедеятельности выбрасываются наружу через ротовое отверстие. Окраска животного, особенно у гидроидных, часто обуславливается цветом поглощённой пищи.

Размножение

Все кишечнополостные способны к половому и бесполому размножению. Бесполое размножение осуществляется с помощью почкования: на теле материнского организма появляются бугорки, из которых постепенно формируются новые полипы. Образующиеся животные могут не отделяться полностью, тогда образуется колония. Для гидроидных характерно отпочковывание полипов от средней части тела, так называемого пояса почкования. Обычно полипы почкуются в благоприятных условиях, когда вода теплая и много пищи.

В условиях неблагоприятных, например, с наступлением холодов, кишечнополостные приступают к половому размножению. Большая часть раздельнопола, но есть и гермафродиты.

Только у гидроидных полипов половые клетки (гаметы) образуются из промежуточных клеток эктодермы, у остальных кишечнополостных – из энтодермы. Мужские половые клетки многократно делятся, образуя скопления сперматозоидов. Оплодотворенные яйцеклетки остаются в теле матери и покрываются защитной оболочкой. Такая гонада способна пережить условия, в которых погибнет родительский организм. Позже, когда опасность минует, из гонады снова вырастет полип.

У колониальных форм происходит смена поколений, при которой бесполым путём размножаются только полипы, а половым – медузы. Медузы образуются из особенных полипов, бластостилей. Они отпочковываются от колонии и отправляются в плавание.

Медузы раздельнополы, в половых железах (гонадах) у них образуются мужские или женские гаметы. При выходе половых клеток наружу гонады разрываются и животное погибает. В воде сперматозоид встречается с яйцеклеткой, они сливаются в зиготу. Дробящаяся зигота превращается в личинку с ресничками – подвижную планулу, или бродяжку. Планула оседает на субстрат, превращается в полип и даёт начало новой колонии.

Имеет свои особенности размножение сцифоидных медуз. Половые железы у них расположены в карманах кишечной полости, гаметы выходят наружу через ротовое отверстие. Оплодотворённая яйцеклетка дробится, образуя планулу. Осевшая на дно планула начинает расти и делиться почкованием: образуются поперечные перетяжки. Постепенно от полипа отшнуровываются диски. Они развиваются в молодые медузы – эфиры, которые через некоторое время становятся взрослыми половозрелыми животными.

Задание ollbio04101120162017в1

Изучите схему жизненного цикла паразитического червя и ответьте на вопросы.

Данный паразитический червь относится к таксону (систематической группе):

А. Ленточные черви.

Б. Круглые черви.

В. Сосальщики.

Г. Кольчатые черви.

Д. Ни к одному из перечисленных.

Какие утверждения об особенностях жизненного цикла данного вида паразитов верные, а какие – нет:

Е. В жизненном цикле два промежуточных хозяина.

Ж. Окончательным хозяином является брюхоногий моллюск.

З. Жизненный цикл замыкается без выхода паразита во внешнюю среду.

И. Окончательный хозяин заражается при поедании промежуточного хозяина.

К. В ходе жизненного цикла данный паразит размножается только один раз.

В. Сосальщики.

Е. В жизненном цикле два промежуточных хозяина.

И. Окончательный хозяин заражается при поедании промежуточного хозяина.

pазбирался: Надежда | обсудить разбор | оценить

Задание EB0818D

Установите соответствие между организмами и особенностями строения тела: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ОРГАНИЗМЫ | ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛА |

|

А) хлорелла Б) дрожжи В) планария Г) пеницилл Д) медуза Е) сенная палочка |

1) одноклеточные 2) многоклеточные |

Хлорелла – одноклеточная зеленая водоросль.

Дрожжи – одноклеточные грибы.

Планария – многоклеточный организм, плоский червь.

Пеницилл – многоклеточный плесневый гриб.

Медуза – многоклеточное кишечнополостное животное.

Сенная палочка – одноклеточная бактерия.

Ответ: 112221

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB11058

Какие признаки характерны для кишечнополостных?

- два слоя клеток;

- кишечная полость;

- лучевая симметрия;

- стрекательные клетки;

- щупальца;

- хищники;

- высокая способность к регенерации.

Ответ: см. решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

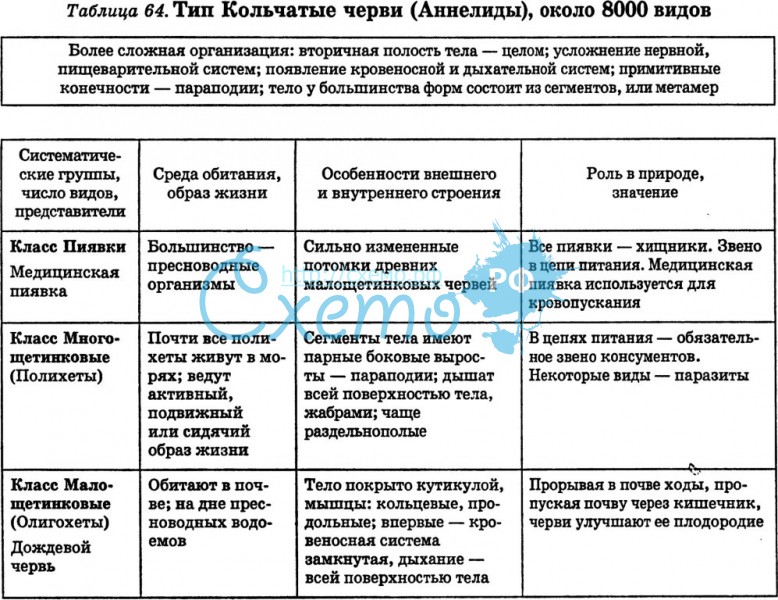

Задание EB10124

Выберите три правильных утверждения из шести. К признакам кольчатых червей относят

- окологлоточное нервное кольцо и отходящие от него нервные стволы с ответвлениями

- щетинки на члениках тела

- окологлоточное нервное кольцо и брюшная нервная цепочка

- слабое развитие или отсутствие органов чувств

- наличие замкнутой кровеносной системы

- питание тканями органов тела человека

Каждый тип так же имеет свои специфические особенности. Например, в таблице представлена информация по кольчатым червям:

Ответ: 235

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

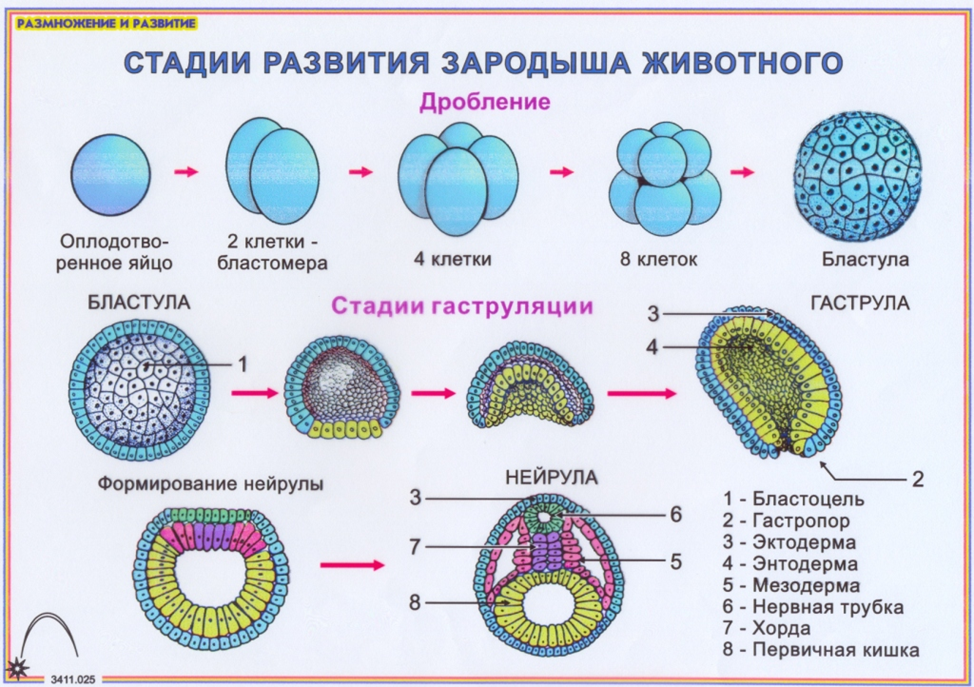

Задание EB21870

Установите соответствие между процессами, происходящими на разных стадиях развития зародыша трёхслойных животных, и стадиями, на которых эти процессы происходят: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ПРОЦЕССЫ | СТАДИИ |

|

А) образуется однослойный зародыш Б) формируется мезодерма В) образуется двуслойный зародыш Г) образуется вторичная полость тела Д) образуется однослойный зародышевый пузырёк Е) начинается органогенез |

1) бластула 2) гаструла 3) нейрула |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Дробление: образование многоклеточного однослойного зародыша (бластулы) в результате последовательных митотических делений зиготы или инициированной к развитию яйцеклетки, а затем и бластомеров.

Гаструляция: образование многослойного (двух- или трехслойного) зародыша в результате дифференциации зародышевых листков.

Нейруляция (гисто- и органогенез): образование трехслойного зародыша со сформированным осевым комплексом органов (нервная трубка, хорда, вторичная кишка).

Однослойный зародыш — это бластуляция.

Образование мезодермы происходит в стадию нейрулы.

Двуслойный зародыш — гаструляция.

Вторичная полость — нейрула.

Первичный пузырек — бластула.

Органогенез — нейрула.

Ответ: 132313

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB21772

Все приведённые ниже термины, кроме двух, используются для обозначения стадий эмбриогенеза кишечнополостных животных. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

- стадия бластулы

- дробление

- гаметогенез

- стадия нейрулы

- стадия гаструлы

Кишечнополостные — двуслойные животные. Соответственно, у них есть экто- и энтодерма. Исходя из этого, посмотрим на стадии эмбриогенеза.

Кишечнополостным будет свойственно дробление, бластула и гаструла, потому что в процессе гаструляции образуются эктодерма и энтодерма. Это будет последняя стадия эмбриогенеза кишечнополостного.

125 – стадии эмбриогенеза кишечнополостных животных, а варианты 3 и 4 не подходят. Гаметогенез вообще не стадия эмбриогенеза.

Ответ: 34

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Даниил Романович | Просмотров: 8k