Арбитражный процесс План: 1. Понятие арбитражного процесса. 2. Система арбитражных судов. 3. Компетенция арбитражных судов. 4. Субъекты арбитражного процесса. 5. Доказательства и доказывание.

1. Понятие арбитражного процесса В соответствии со ст. 118 Конституции РФ правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Деятельность арбитражных судов представляет собой форму осуществления судебной власти в сфере гражданского и административного судопроизводства, а сами арбитражные суды входят в систему органов гражданской юрисдикции. Арбитражные суды — это особая разновидность судебных органов, осуществляющих судебную власть путем разрешения экономических споров и иных дел, отнесенных к их ведению.

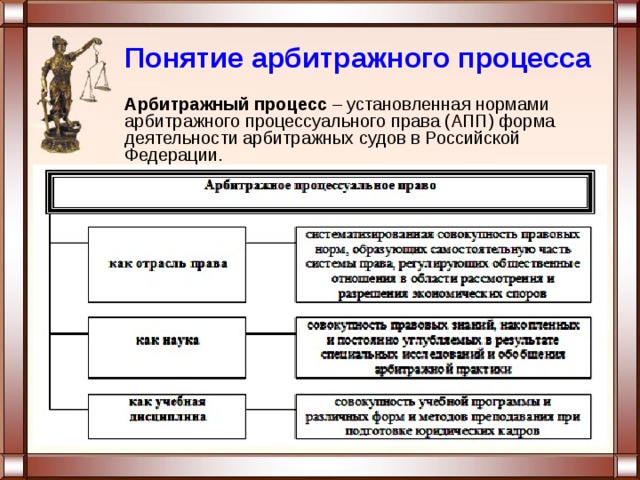

• Арбитражное процессуальное право — это система юридических норм, регулирующих деятельность арбитражного суда и других заинтересованных субъектов, связанную с осуществлением правосудия по делам, отнесенным к ведению арбитражных судов. • Арбитражное процессуальное право регулирует порядок осуществления арбитражного процесса. • Предмет арбитражного процессуального права — это юридические процессуальные действия суда и заинтересованных лиц при осуществлении правосудия по делам, отнесенным к ведению арбитражных судов, т. е. арбитражный процесс.

Арбитражный процесс — регулируемая нормами арбитражного процессуального права система последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и другими участниками судопроизводства в связи с рассмотрением и разрешением конкретного дела.

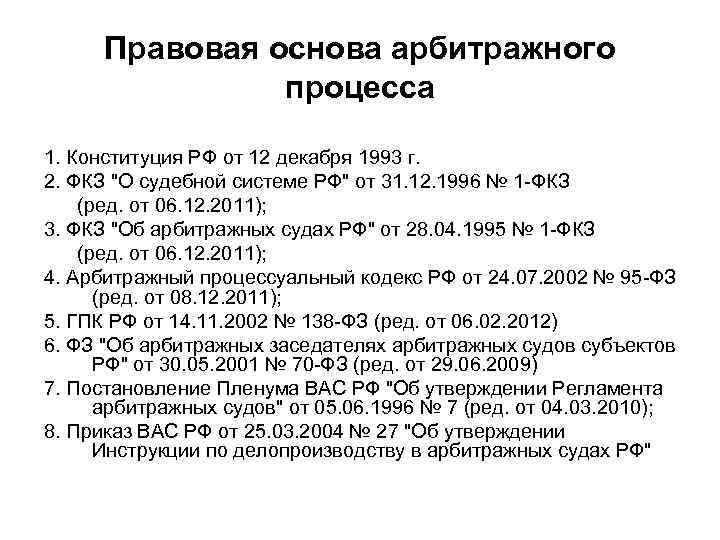

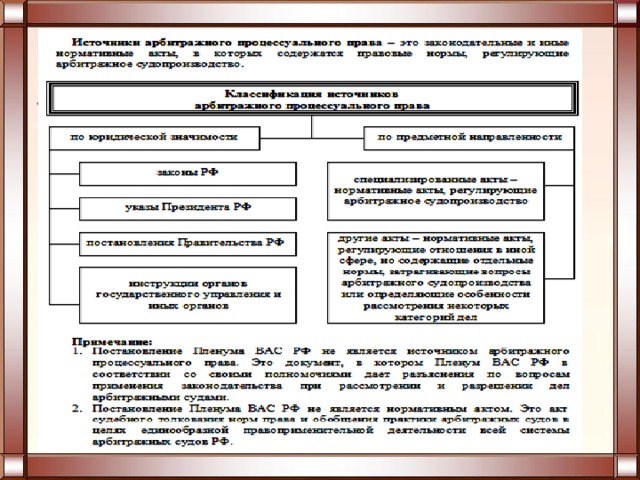

Правовая основа арбитражного процесса 1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. 2. ФКЗ «О судебной системе РФ» от 31. 12. 1996 № 1 -ФКЗ (ред. от 06. 12. 2011); 3. ФКЗ «Об арбитражных судах РФ» от 28. 04. 1995 № 1 -ФКЗ (ред. от 06. 12. 2011); 4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24. 07. 2002 № 95 -ФЗ (ред. от 08. 12. 2011); 5. ГПК РФ от 14. 11. 2002 № 138 -ФЗ (ред. от 06. 02. 2012) 6. ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ» от 30. 05. 2001 № 70 -ФЗ (ред. от 29. 06. 2009) 7. Постановление Пленума ВАС РФ «Об утверждении Регламента арбитражных судов» от 05. 06. 1996 № 7 (ред. от 04. 03. 2010); 8. Приказ ВАС РФ от 25. 03. 2004 № 27 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ»

Со дня вступления в силу Закона РФ о поправке к Конституции РФ устанавливается переходный период сроком на шесть месяцев, в течение которого Высший Арбитражный Суд РФ упраздняется, а вопросы осуществления правосудия, отнесенные к его ведению, передаются в юрисдикцию Верховного Суда РФ (часть 2 статьи 2 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05. 02. 2014 N 2 -ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»).

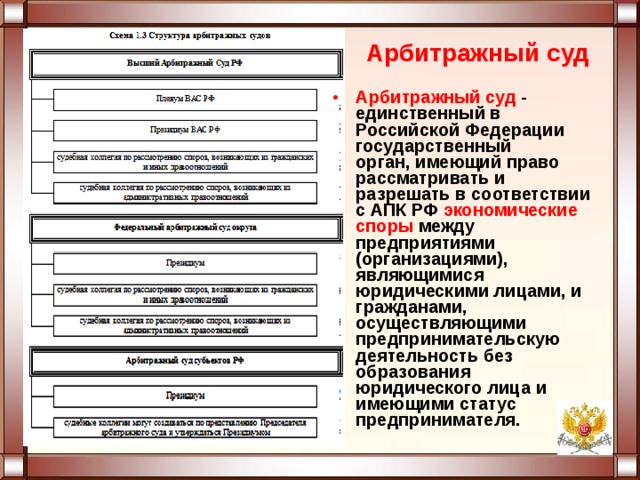

2. Система арбитражных судов. В настоящее время судебную арбитражную систему в РФ составляют: 1) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (ВАС РФ); 2) Федеральные арбитражные суды федеральных округов (ФАС ФО); 3) Арбитражные апелляционные суды; 4) Арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных округах (АС субъектов РФ).

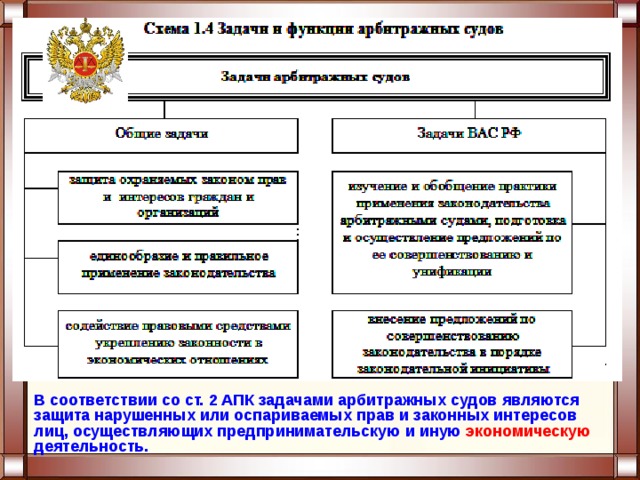

В соответствии со ст. 2 АПК РФ задачами судопроизводства в арбитражном суде являются: 1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере; 2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 3) справедливое публичное судебное разбирательство в установленный законом срок независимым и беспристрастным судом; 4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 5) формирование уважительного отношения к закону и суду; 6) содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.

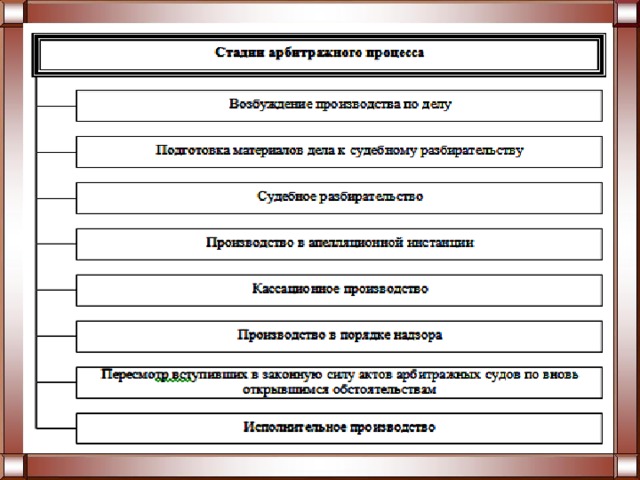

Арбитражный процесс состоит из шести стадий: 1) производство в арбитражном суде первой инстанции. Цель — разрешение спора по существу; 2) производство в апелляционной инстанции. Цель — повторное рассмотрение дела по существу на основании имеющихся и вновь представленных (при наличии определенных условий) доказательств. Проверка законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов РФ принятых ими в первой инстанции; 3) производство в кассационной инстанции. Цель проверка законности судебных актов, принятых арбитражными судами субъектов РФ и арбитражных апелляционных судов РФ;

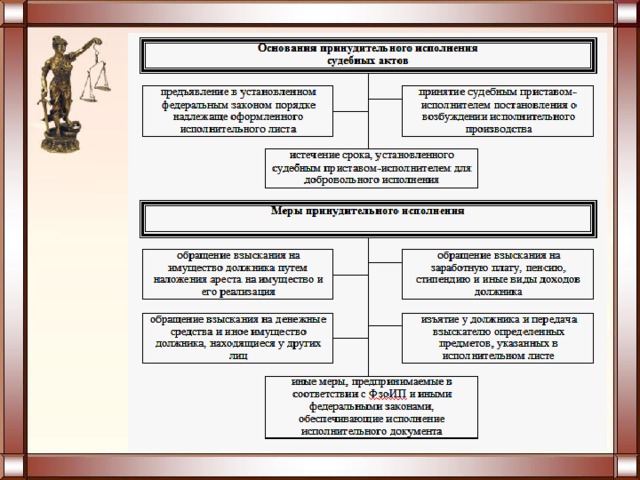

4) производство в порядке надзора. Цель — пересмотр судебных актов арбитражных судов. Данное производство является исключительной (экстраординарной) стадией арбитражного процесса, в которой происходит пересмотр судебных актов арбитражных судов. При этом в соответствии со ст. 292 АПК РФ возбуждение надзорного производства возможно только при наличии существенных нарушений прав лиц, участвующих в деле, материального и процессуального права; 5) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. Цель — пересмотр судебных актов, ориентированный на исправление судебных ошибок; 6) исполнение судебных актов. Цель — практическая реализация вынесенных решений, определений, постановлений в действиях обязанных субъектов

В свою очередь, каждая стадия арбитражного процесса подразделяется на три этапа: 1. возбуждение производства в соответствующей стадии; 2. подготовка дела к рассмотрению; 3. разрешение его в соответствующей стадии.

В арбитражном процессе существуют следующие виды судопроизводств: 1. Исковое производство — возбуждается путем предъявления иска для разрешения спора о праве. В порядке искового производства арбитражные суды рассматривают возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности (раздел II АПК РФ).

2. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. К этому виду судопроизводства относятся: • дела об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части, затрагивающих права или интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; • дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц; • дела об административных правонарушениях; • дела о взыскании обязательных платежей и санкций;

3. Особое производство — отсутствует спор о праве. Объектом судебной защиты является не спорное субъективное право, а охраняемый законом интерес одного субъекта права (дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дела о несостоятельности (банкротстве);

4. Упрощенное производство — определяется бесспорным характером заявленного требования или его незначительным размером; 5. Иные производства — дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов, дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений, 6. Дела, возникающие в связи с исполнением актов арбитражных судов.

3. Компетенция арбитражных судов. В соответствии со ст. 127 Конституции РФ ВАС РФ является высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Данная норма в наиболее общем виде определяет подведомственность дел арбитражным судам.

Особенности подсудности дел арбитражному суду. • Подсудность – это свойство гражданских дел, благодаря которому они относятся к компетенции того или иного арбитражного суда различного или одного и того же уровня. • В арбитражном процессе принято выделять два вида подсудности: родовую (предметную) и территориальную (пространственную).

Родовая (предметная) подсудность разграничивает предметную компетенцию между арбитражными судами различного уровня. Подсудность дел в качестве суда первой инстанции разграничивается между Высшим Арбитражным Судом РФ и арбитражными судами субъектов РФ. Здесь действует общее правило – все дела, подведомственные арбитражным судам, подсудны соответствующим судам субъектов РФ, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего арбитражного суда РФ. Тем самым законодатель при определении родовой подсудности арбитражных судов первой инстанции предложил использовать метод исключения, не определяя конкретно подсудность каждого звена системы арбитражных судов.

Территориальная подсудность разграничивает предметную компетенцию между арбитражными судами одного и того же уровня. Территориальная подсудность может быть общей, альтернативной, исключительной, договорной и по связи дел.

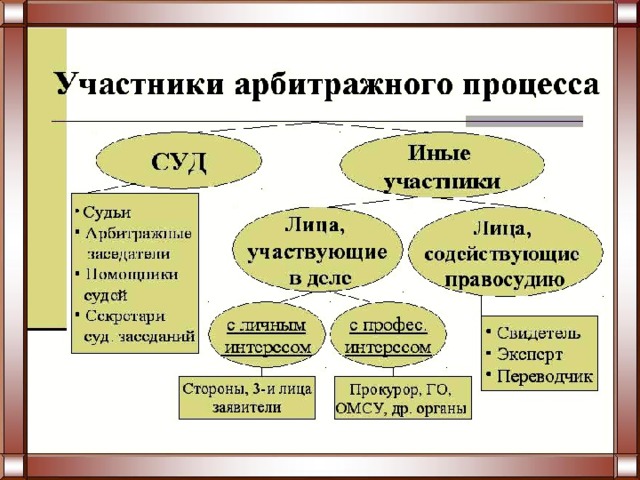

4. Субъекты арбитражного процесса Все участники судопроизводства по конкретному гражданскому делу являются субъектами гражданских процессуальных правоотношений, возникших в связи с его рассмотрением. Субъекты гр. права занимают различное правовое положение, наделены неодинаковым кругом процессуальных прав и обязанностей. Поэтому, по своей процессуальной роли, возможностям воздействия на ход гражданского процесса, по характеру заинтересованности в исходе дела они делятся на три большие группы: 1 – суды, т. е. органы, осуществляющие правосудие в его различных формах; 2 – лица, участвующие в деле; 3 – лица, привлекаемые к участию в деле для содействия в осуществлении правосудия.

1. Арбитражный суд Основным и обязательным субъектом арбитражных процессуальных правоотношений является арбитражный суд. Нормативное регулирование деятельности арбитражных судов в РФ осуществляется: Конституцией РФ (ст. 127), ФКЗ о судебной системе, ФКЗ об арбитражных судах, АПК РФ и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами. Необходимо учитывать, что в соответствии с Конституцией РФ законодательство об арбитражных судах находится в ведении РФ.

2. Лица, участвующие в деле, – это все те участники арбитражного процесса, которые имеют определенную юридическую заинтересованность (материально- и (или) процессуально-правовую) и выступают в арбитражном процессе либо от своего имени, либо от имени других лиц в защиту своих интересов, интересов других лиц, государственных и иных интересов. В качестве квалифицирующих признаков лиц, участвующих в деле, выступают: • Юридический интерес; • Способность выступать от своего имени в защиту своих интересов или интересов других лиц, либо способность защищать права и интересы других лиц от имени последних.

В состав лиц, участвующих в деле, входят: 1. стороны, третьи лица; 2. заявители и иные заинтересованные лица – в делах об установлении фактов, имеющих юридическое значение, и о несостоятельности (банкротстве) организаций; 3. прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законом (ст. 40 АПК).

Стороны Основными субъектами арбитражного процесса по делам искового производства являются стороны, по делам особого производства – заявители и иные заинтересованные лица (дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение; о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан). Сторонами в деле являются истец и ответчик (ст. 44 АПК). • Истец – это организация или гражданин, чьи субъективные права и охраняемые законом интересы были нарушены или оспариваются, вследствие чего в арбитражный суд предъявлялся иск. • Ответчик – это организация или гражданин, являющийся предполагаемым нарушителем субъективных прав или охраняемых законом интересов истца.

5. Доказательства и доказывание. В арбитражном процессе судебное доказывание представляет собой детально регламентированную процессуальным правом деятельность суда, а также лиц, участвующих в деле, и иных субъектов по изучению сведений о фактах, которая осуществляется с помощью доказательств.

Доказательствами по делу (судебными доказательствами) являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела (ч. 1 ст. 64 АПК)

Содержание правил гл. 7 АПК позволяет указать на общие нормативные требования к доказательствам: Во-первых, доказательство должно быть получено в соответствии с федеральным законом. Иначе оно не может признаваться надлежащим и подлежит исключению из числа доказательств по конкретному делу, что следует из ч. 3 ст. 64 АПК. Собственно такие доказательства не могут вообще признаваться доказательствами. Во-вторых, доказательства, используемые в деле, должны быть известными другим лицам, участвующим в деле. Как указано в ч. 3 ст. 65 АПК, каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания. Соответственно, лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

В третьих, должны быть соблюдены правила об относимости и допустимости доказательств. Относимость доказательств – в соответствии со ст. 67 АПК суд принимает только те из представляемых доказательств, которые имеют значение для дела, при этом необходимо определить: • имеют ли значение для дела факты, для установления которых предлагается доказательство (т. е. есть ли связь с предметом доказывания); • если факт имеет значение, то может ли доказательство его подтвердить или опровергнуть.

Допустимость доказательств. Обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться никакими иными доказательствами ст. 68 АПК

В четвертых, доказательства должны носить достоверный характер. Достоверность – это качество доказательства, характеризующее точность, правильность отражения обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

В-пятых, законодатель исходит из принципа формального равенства всех доказательств. Согласно ч. 5 ст. 71 АПК, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

• • • Согласно ч. 2 ст. 64 АПК доказательствами в арбитражном процессе выступают: письменные и вещественные доказательства; объяснения лиц, участвующих в деле; заключения экспертов; показания свидетелей; аудио- и видеозаписи; иные документы и материалы.

(право, 11 класс,

профильный уровень)

Урок № 57-58

Арбитражный процесс

Л. Н. Кочетова

МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска»

Д.З.: § 27, ?? (с.255), задания (с.255-256)

Цели урока

- показать особенности организации арбитражного процесса;

- закрепить умения применять знания по организации арбитражного процесса при анализе конкретных ситуаций;

- развивать умения аргументировать свой выбор ответа.

- воспитывать грамотное осознание ответственности юридических лиц за нарушения арбитражного права.

Универсальные учебные действия

знать/понимать: общие правила применения права; понятие и принципы правосудия;

уметь характеризовать: право как элемент культуры общества; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты;

объяснять: содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений

Понятия, идеи

- арбитражный процесс;

- арбитражное процессуальное право;

- Арбитражный процессуальный кодекс (АПК);

- арбитражный апелляционный суд;

- кассационные суды;

- судебное решение;

- исполнительный лист

Изучение нового материала

- Понятие арбитражного процесса.

- Правила арбитражного процесса.

- Исполнение судебных решений.

?

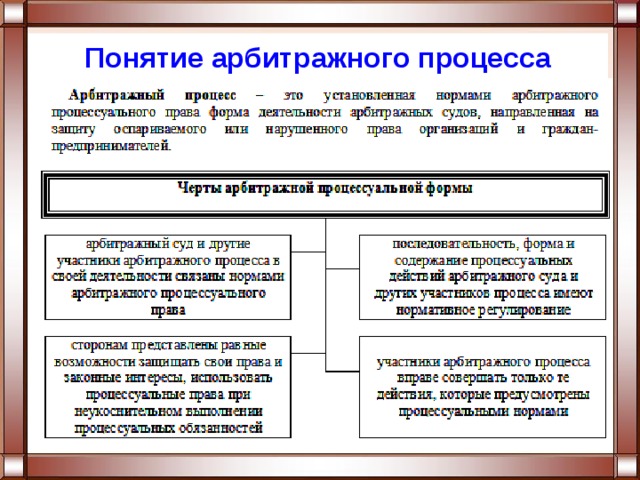

Понятие арбитражного процесса

Понятие арбитражного процесса

Арбитражный процесс – установленная нормами арбитражного процессуального права (АПП) форма деятельности арбитражных судов в Российской Федерации.

Арбитражный суд

- Арбитражный суд — единственный в Российской Федерации государственный орган, имеющий право рассматривать и разрешать в соответствии с АПК РФ экономические споры между предприятиями (организациями), являющимися юридическими лицами, и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющими статус предпринимателя.

В соответствии со ст. 2 АПК задачами арбитражных судов являются защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

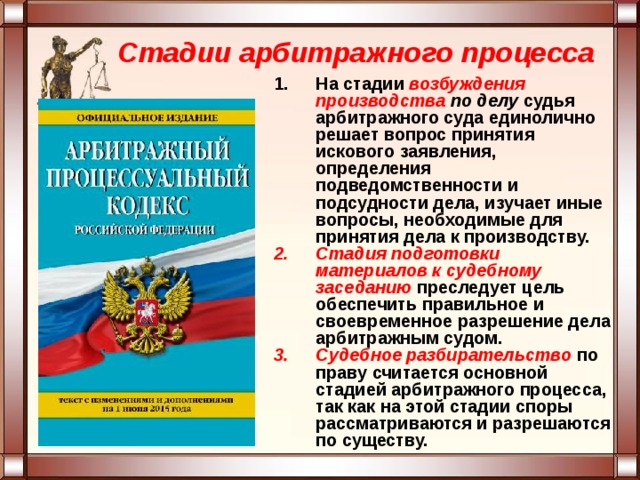

Стадии арбитражного процесса

- На стадии возбуждения производства по делу судья арбитражного суда единолично решает вопрос принятия искового заявления, определения подведомственности и подсудности дела, изучает иные вопросы, необходимые для принятия дела к производству.

- Стадия подготовки материалов к судебному заседанию преследует цель обеспечить правильное и своевременное разрешение дела арбитражным судом.

- Судебное разбирательство по праву считается основной стадией арбитражного процесса, так как на этой стадии споры рассматриваются и разрешаются по существу.

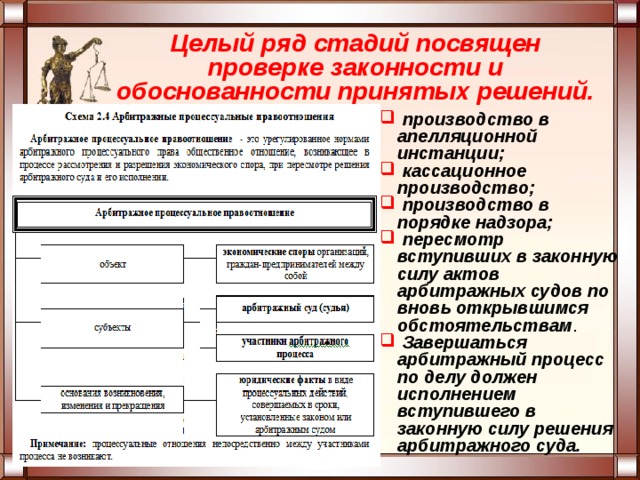

Целый ряд стадий посвящен проверке законности и обоснованности принятых решений.

- производство в апелляционной инстанции;

- кассационное производство;

- производство в порядке надзора;

- пересмотр вступивших в законную силу актов арбитражных судов по вновь открывшимся обстоятельствам .

- Завершаться арбитражный процесс по делу должен исполнением вступившего в законную силу решения арбитражного суда.

Какие принципы лежат в основе организации системы арбитражных судов?

- Принцип назначаемости судей. Судьи арбитражных судов в РФ назначаются и их полномочия не ограничиваются каким-либо сроком. Совет Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ назначает на должность Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ.

- Принцип сочетания единоличного и коллегиального состава арбитражного суда при рассмотрении дела. По общему правилу дела в арбитражном суде первой дистанции рассматриваются судьями единолично. При этом судья действует от имени суда. Исключение из общего правила составляют дела о признании недействительными актов государственных органов, органов местного самоуправления.

- Принцип независимости судей арбитражных судов является одним из ключевых. При осуществлении правосудия судьи арбитражного суда подчиняются только Конституции РФ и федеральным законам.

Какие принципы лежат в основе организации системы арбитражных судов?

- Принцип равенства организаций и граждан перед законом и судом. Правосудие в арбитражном суде осуществляется на основах равенства перед законом и судом организаций независимо от места нахождения, подчиненности, формы собственности, а граждан — независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения.

- Принцип гласности разбирательства дел судом закреплен в ст. 123 Конституции РФ, согласно которой разбирательство дел во всех судах открытое.

Какие функциональные принципы действуют в арбитражном процессе?

- Принцип диспозитивности.

- только сам обладатель права решает, обратиться ему в арбитражный суд за защитой или терпеть нарушение своего права. Суд не может по собственному почину возбудить арбитражное дело , если заинтересованное лицо не ищет защиты;

- обладатель права определяет предмет и основание иска, размер заявленных требований .

Какие функциональные принципы действуют в арбитражном процессе?

- Принцип состязательности — один из основополагающих принципов арбитражного судопроизводства. Он создает благоприятные условия для выяснения всех имеющих существенное значение для дела обстоятельств и вынесения обоснованного решения.

- Принцип сочетания устности и письменности арбитражного процесса. Традиционно преобладающее значение придаётся устности, хотя сторонам, суду и другим участникам процесса приходится закреплять свои отношения и совершать процессуальные действия преимущественно в письменной форме.

Какие функциональные принципы действуют в арбитражном процессе?

- Принцип непосредственности — это закреплённое в законе положение, согласно которому судьи арбитражного суда при рассмотрении спора обязаны лично воспринять все собранные по делу доказательства и обосновать решение только исследованными в судебном заседании доказательствами .

- Принцип непрерывности . С действием принципа непрерывности в арбитражном процессе тесно связано установленное законом требование о неизменном составе судей, рассматривающих конкретное дело .

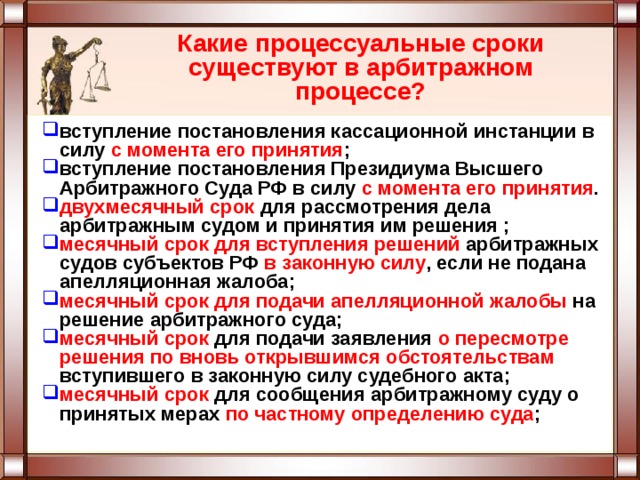

Какие процессуальные сроки существуют в арбитражном процессе?

- вступление постановления кассационной инстанции в силу с момента его принятия ;

- вступление постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ в силу с момента его принятия .

- двухмесячный срок для рассмотрения дела арбитражным судом и принятия им решения ;

- месячный срок для вступления решений арбитражных судов субъектов РФ в законную силу , если не подана апелляционная жалоба;

- месячный срок для подачи апелляционной жалобы на решение арбитражного суда;

- месячный срок для подачи заявления о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам вступившего в законную силу судебного акта;

- месячный срок для сообщения арбитражному суду о принятых мерах по частному определению суда ;

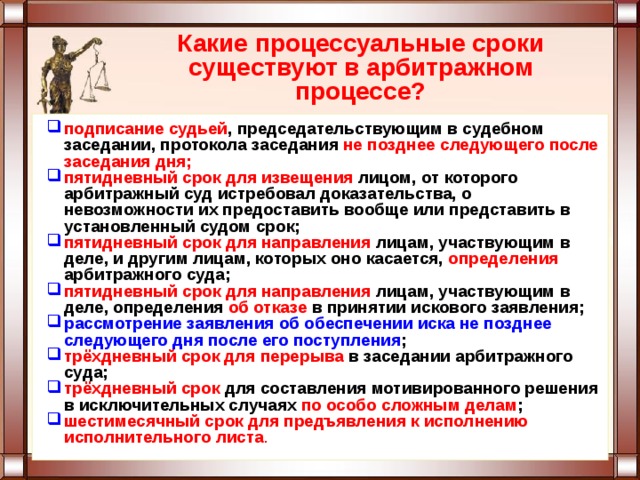

Какие процессуальные сроки существуют в арбитражном процессе?

- подписание судьей , председательствующим в судебном заседании, протокола заседания не позднее следующего после заседания дня;

- пятидневный срок для извещения лицом, от которого арбитражный суд истребовал доказательства, о невозможности их предоставить вообще или представить в установленный судом срок;

- пятидневный срок для направления лицам, участвующим в деле, и другим лицам, которых оно касается, определения арбитражного суда;

- пятидневный срок для направления лицам, участвующим в деле, определения об отказе в принятии искового заявления;

- рассмотрение заявления об обеспечении иска не позднее следующего дня после его поступления ;

- трёхдневный срок для перерыва в заседании арбитражного суда;

- трёхдневный срок для составления мотивированного решения в исключительных случаях по особо сложным делам ;

- шестимесячный срок для предъявления к исполнению исполнительного листа .

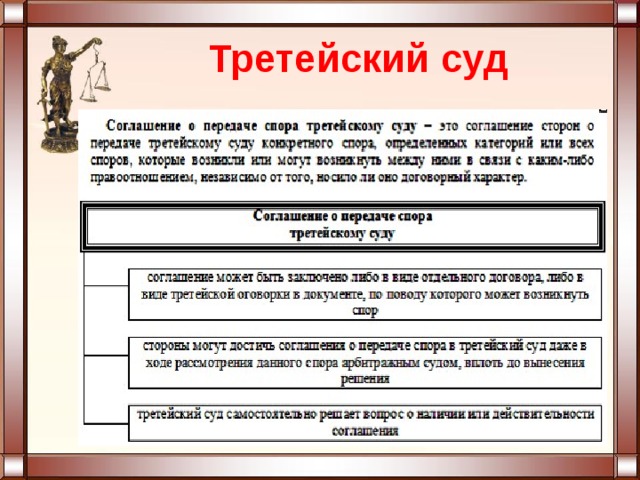

Третейский суд

Третейский суд

Контрольные вопросы

- Как дела рассматривают арбитражные суды?

- Какие специфические черты имеет арбитражный процесс (в отличие от гражданского процесса)?

- Что вам известно о требованиях, которым должно отвечать судебное решение арбитражного суда?

- В какой срок может быть предъявлен исполнительный лист, согласно АПК, к исполнению?

рефлексия

- Что узнали?

- Каким способом?

- Чему научились?

- Какие испытывали трудности?

- Интересно ли было на уроке?

Литература:

- Право: учебник для учащихся 11 кл. общеобразовательных учреждений: профильный уровень / Л.Н.Боголюбов, Е.А.Лукашева, А.И.Матвеев и др. ; под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2013

- Баранов П. А., Шевченко С. В.: Обществознание. 50 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ, Астрель, 2009

- Баранов П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Право» / П.А. Баранов, А.В. Воронцов. — М.: ACT: Астрель, 2009.

- Альбом схем: Учебное пособие / Под ред. профессора И.А. Еремичева. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 223 с. — (Серия «Высшее образование»).

- http://cxemo. рф

- Павлова Анеля Васильевна, учитель истории МБОУ СОШ № 12 г. Вышнего Волочка Тверской обл., http://metodichka.ucoz.ru/load/0-0-0-164-20

- Кананович И.В. Арбитражный процесс: Схемы и комментарии. М.: Юриспруденция, 2015

Источники иллюстраций для оформления шаблона:

- http://anticrisis.ucoz.ru/CB012045.JPG

- http://shkolazhizni.ru/img/content/i47/47352_or.jpg

Светлана Юрьевна

Процессуальное право (

теория + сложный план докладчика к заданию №25)

Процессуальное

право

– отрасль права, устанавливающая правила и процедуры разрешения споров и

юридических конфликтов, порядок деятельности правоохранительных органов и судов

при расследовании и правовой оценке правонарушений, применении мер юридической

ответственности.

Виды процессов:

- гражданский

- уголовный

- административный

- арбитражный

- конституционный

Процессуальные

нормы определяют:

- состав

участников процессуальных отношений - процессуальные

права, обязанности и ответственность участников процессуальных

отношений - процессуальную

компетенцию суда - основания

и перечень процессуальной ответственности - процессуальные

гарантии (гарантии правосудия и субъективных прав личности) - сроки

осуществления процессуальных действий

Гражданское

судопроизводство.

Виды

гражданского судопроизводства:

Исковое

производство (нарушение прав в гражданских, семейных, трудовых правоотношениях

— выселение жильца, признание брака недействительным)

- Приказное

производство (единоличное постановление судьи о взыскании денежных

сумм или истребовании движимого имущества — требование о взыскании

алиментов) - Производство,

возникающее из публичных правоотношений (рассмотрение жалоб на органы

или должностных лиц – незаконное привлечение к ответственности,

нарушение избирательных прав) - Особое

производство (установление фактов, имеющих юридическое значение –

признание недееспособным, установление родственных отношений)

Признаки

гражданского процессуального права:

— право на

обращение в суд

-равенство перед

законом

-независимость

суда

-гласность суда

-состязательность

суда

-обязательность

судебных постановлений

-возможность

обжалования

Стороны:

— истец

-ответчик

-третьи

лица(прокурор, представитель опеки и др.)

Права

и обязанности:

Общие

— знакомиться с

материалами дела

-заявлять отводы

-предоставлять

доказательства

-обжаловать

судебные постановления

Истец вправе

изменить основание или предмет иска, размер исковых требований, предложить

мировое соглашение. Должен соблюдать закон, добросовестно использовать

процессуальные права.

Ответчик вправе

признать или нет иск. Должен доказать те обстоятельства, на которые ссылается.

Несёт судебные расходы.

Иски подаются по месту жительства

лица физического лица, для юридического лица – по месту нахождения.

Процессуальные

средства установления истины:

1.доказательства

-объяснения сторон

-свидетельские

показания

-письменные

доказательства

-вещественные

доказательства

-видео

-заключение

эксперта

2.доказывание

Этапы

гражданского производства:

1.подача искового

заявления

2.возбуждение дела

в суде (проверка дееспособности истца, соответствия искового заявления,

подсудности дела)

3.подготовка дела

к судебному разбирательству (уточнение требований истца и возражений ответчика,

определение деты, времени и места судебного заседания, может быть определена

дата предварительного заседания)

4.разбирательство

дела в судебном заседании (судья объявляет какое дело подлежит рассмотрению;

проверка явки сторон; разъяснение сторонам прав и обязанностей; доклад судьи о

сути спора; спрашивают стороны не желают ли они примириться; объяснения людей

участвующих в деле; исследования обстоятельств дела; судебные прения; удаление

в совещательную комнату)

5.вынесение и

объявление решения суда (должно быть законным и обоснованным)

6.разъяснение

порядка обжалования решения суда

7. аппеляционное

производство

8.проверка и

пересмотр судебных решений

9.рассмотрение дела в суде второй

инстанции

10. исполнительное производство

Принятое решение в гражданском

праве вступает в силу через 10 дней. Истец вправе передать исполнительный лист

с просьбой о принудительном исполнении в службу судебных приставов.

Свидетели в ГП могут отказаться

свидетельствовать против себя; близкие родственники могут не свидетельствовать

против близких родственников; депутаты вправе не давать показания, связанные с

их депутатскими обязанностями; омбудсмен вправе не давать показания, связанные

с его обязанностями. Свидетели с 16 лет могут быть привлечены к

административной ответственности.

Административное

производство.

Виды АП:

1.по предложениям,

жалобам и заявлениям граждан

2.по делам о

дисциплинарным проступкам

3.по

административным правонарушениям

4.по выдаче

разрешений(лицензия)

5.по

регистрации(транспортные средства, иностранные граждане)

6.по приватизации

имущества

7.по принятию

актов(правительства, федеральных органов и пр.)

8.по применению

мер административного пресечения

Стороны:

— лицо, в

отношении которого ведется административное производство

-потерпевший

— законные

представители физического лица

-законные

представители юридического лица

-защитник(для

правонарушителя) и представитель(для потерпевшего)

-свидетель

-понятой

-специалист

-эксперт

-переводчик

-прокурор

Этапы

судебного производства:

- Возбуждение

дела - Рассмотрение

дела. Анализ ситуации. Доказательствами могут являться объяснения

лиц, экспертиза, взятие проб и образцов, вещественные доказательства,

документы и пр. - Вынесение

постановления об административном правонарушении - Обжалование

- Исполнение

постановления по делу

Меры пресечения в

АПП:

-доставление-задержание-привод-личный досмотр-досмотр вещей-отстранение от

управления транспортным средством-освидетельствование на состояние

опьянения-временный запрет деятельности

Уголовный

процесс.

Принципы

уголовного процессуального права:

-отсутствие

обвинительного уклона

-осуществление

правосудия только судом

-уважение чести и

достоинства личности

-презумпция

невиновности

-состязательность

-обжалование

решения

Стороны:

— участники со

стороны обвинения (органы государства и должностные лица, следователь, органы

дознания, потерпевший, прокурор)

-участники со

стороны защиты(подозреваемый, адвокат, подсудимый)

-участники,

способствующие проведению процесса(свидетели, эксперты, понятые, переводчики,

специалисты)

Этапы

судебного производства:

I. досудебное

1. возбуждение

уголовного дела

-повод(заявление о

преступлении, явка с повинной)

-основание(наличие

данных, указывающих на признаки преступления)

-оформление(постановление

о возбуждении уголовного дела; выносится дознавателем или следователем с согласия

прокурора)

2.предварительное

расследование

-дознание

-проведение

следственных действий

-вынесение

постановления о привлечении в качестве обвиняемого

-составление

обвинительного заключения

II.судебное

1.подготовительная

стадия (судья решает, готово ли дело для рассмотрения, нужно ли предварительное

слушание, рассматривать ли дело с участием присяжных)

2.судебное

разбирательство(подготовительная часть, судебное следствие, прения, последнее

слово подсудимого)

3.постановление и вынесение приговора

(вступает в силу через 10 дней, по истечении срока на обжалование).

Присяжные

заседатели

– непрофессиональные судьи, участвующие в судебном процессе.

Присяжные заседатели рассматривают

дела по тяжким и особо тяжким преступлениям по ходатайству обвиняемого.

Кандидаты в присяжные – граждане с

25 лет, не имеющие непогашенной судимости, дееспособные, не состоящие на учете

в наркологическом или психдиспансере, владеют языком судопроизводства.

Быть присяжным заседателем –

гражданский долг. Списки назначаются губернатором. Выбираются случайным методом

при помощи компьютера. Призываются для исполнения 1 раз в год на 10 дней.

Не

могут быть присяжными заседателями:

-священники

-военнослужащие

-лица старше 65

лет

-находящиеся под

следствием

-работники

правоохранительных органов

-женщины с

ребенком в возрасте до 3 лет.

В совещательной

комнате открытым голосованием большинством голосов выбирается старшина.

Присяжные могут

участвовать в исследовании обстоятельств дела, задавать председателю суда

вопросы. Не могут: отлучаться из зала суда во время заседания; общаться с

людьми, не входящими в состав суда; самостоятельно собирать сведения по делу.

Присяжные

отвечают на вопросы:

1.Доказано ли

деяние?

2.Доказано ли, что

это сделал подсудимый?

3.Виновен ли он?

4.Если виновен,

заслуживает ли он снисхождения?

Решение присяжных

— вердикт. Оправдательный вердикт обязателен для председателя. В случае

обвинительного вердикта, председатель может не согласиться, распустить

присяжных и набрать новый состав.

Присяжные:

-менее подвержены

коррупции

-подсудимый более

защищен от произвола одного человека

-на них трудно

оказать давление

-являются

элементом гражданского общества.

Меры

принуждения в УПП:

-подписка о

невыезде

-личное

поручительство

-наблюдение командования

воинской части

-присмотр за

несовершеннолетним

-залог

-домашний арест

-заключение под

стражу(содержание в СИЗО).

Свидетели в УП могут отказаться

свидетельствовать против себя и своих близких; адвокат не может

свидетельствовать об обстоятельствах дела; священник не вправе разглашать тайну

исповеди. За ложные показания ответственность с 16 лет: штраф, обязательные

работы, исправительные работы до 2 лет, арест до 3 месяцев.

Конституционное

производство.

Конституционный

суд не является вышестоящим для региональных, не вправе пересматривать их

решения.

В Конституционный

суд могут обращаться:

-высшие органы

Федерации и регионов- по вопросу соответствия Конституции и законов

-высшие органы

законодательной и исполнительной власти Федерации и регионов – по вопросам

толкования Конституции

-граждане и суды

–для проверки конституционности закона уже примененного в конкретном деле, если

нарушены его права и свободы.

Стадии

Конституционного производства:

1.обращение в суд

2.предварительное

рассмотрение обращения секретариатом

3.предварительное

рассмотрение обращения судьями

4.назначение

судьи-докладчика и подготовка дела к слушанию

5.судебное

разбирательство

6.постановление

(выносится открытым голосованием большинством голосов). Постановления вступают

в силу немедленно и обжалованию не подлежат.

Арбитражное

производство.

Решение 1

инстанции обжалуется в течение 1 месяца.

Постановление

аппеляционного суда- 2 месяца.

Постановление

кассационного суда- 3 месяца.

Пример сложного плана

докладчика на тему «Процессуальное право»

1. Понятие гражданского процесса (гражданского судопроизводства).

2. Основные принципы гражданского процесса:

а) осуществление правосудия только судом;

б) независимость судей;

в) несменяемость судей;

г) неприкосновенность судей;

д) состязательность и равноправие сторон;

е) гласность судебного разбирательства;

ж) обязательность судебных постановлений;

з) единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел;

и) сочетание устности и письменности;

к) непосредственность разбирательства;

л) непрерывность разбирательства.

3. Основные дела, рассматриваемые в гражданском процессе:

а) исковые дела по спорам (возникают из гражданских, семейных, трудовых,

жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений);

б) дела, по которым судьи выдают судебные приказы (например, по взысканию

алиментов на несовершеннолетних детей и др.);

в) дела, возникающие из публичных правоотношений (например, об оспаривании

решений, действий (бездействия) органов власти и должностных лиц, о защите

избирательных прав и др.);

г) дела особого производства (например, установление родственных отношений,

факта признания отцовства, смерти, усыновление и др.).

4. Участники гражданского процесса, их права и обязанности:

а) суд;

б) истец;

в) ответчик;

г) третьи лица, т. е. лица имеющие собственный интерес в деле (прокурор,

представитель органа опеки и попечительства и др.);

д) лица, способствующие осуществлению правосудия по гражданским делам

(свидетели, эксперты, переводчики, специалисты).

5. Основные стадии (этапы) гражданского процесса:

а) возбуждение производства по делу;

б) подготовка дела к судебному разбирательству;

в) судебное разбирательство (подготовительная часть; рассмотрение дела по

существу; судебные прения; постановление и оглашение решения);

г) исполнительное производство.

6. Право на обжалование решений:

а) в кассационной инстанции;

б) в надзорной инстанции.

7. Право на пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Возможны другое количество и (или) иные корректные

формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в

назывной, вопросной или смешанной форме.

рбитражный процесс — регулируемая нормами арбитражного процессуального права система последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и другими участниками судопроизводства в связи с рассмотрением и разрешением конкретного дела.

Признаки арбитражного процесса:

1) одним из его субъектов обязательно является арбитражный суд;

2) действия, которые совершаются судом и участниками процесса, суть юридические, арбитражные процессуальные действия;

3) предметом, объектом арбитражного процесса являются дела, подведомственные арбитражным судам.

Процессуальные действия, совершаемые участниками арбитражного процесса, в зависимости от цели их совершения и содержания образуют стадии арбитражного процесса.

Таким образом, стадия арбитражного процесса — совокупность процессуальных действий по конкретному делу, объединенных одной целью. Каждая из названных стадий выполняет свои особые функции в системе арбитражного процесса.

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Гражданский процесс». План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

Спрятать пояснение

Пояснение.

При анализе ответа учитываются:

— наличие пунктов плана, обязательных для раскрытия предложенной темы;

— корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной теме;

— соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа.

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании.

Один из вариантов плана раскрытия данной темы.

1. Понятие гражданского процесса

2. Принципы гражданского процесса:

а) осуществление правосудия только судом;

б) равенство перед законом и судом;

в) независимость судей;

г) гласность судебного разбирательства;

д) состязательность и равноправие строн;

е) обязательность судебных постановлений.

3. Участники гражданского процесса

а) истец;

б) ответчик;

в) третьи лица.

4. Этапы гражданского процесса:

а) подача иска;

б) подготовка дела к судебному разбирательству;

в) рассмотрение или разрешение гражданского дела по существу и т. д.

5. Основные дела, рассматриваемые гражданским судопроизводством

а) исковые дела по спорам;

б) дела, по которым судьи выдают судебные приказы;

в) дела особого производства.

Возможное другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной форме.

Наличие любых двух из 2, 3, 5. пунктов плана в данной или близкой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу.

Спрятать критерии

Критерии проверки:

| № | Критерии оценивания ответа на задание 24 | Баллы |

|---|---|---|

| 24.1 | Раскрытие темы по существу | 3 |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. |

3 | |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) детализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта |

2 | |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая только один пункт, наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу. Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. |

1 | |

|

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла. ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует требованию задания (например, не является сложным планом / не оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов) |

0 | |

| Указания по оцениванию:

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании. 2. 1 балл по критерию 24.2 может быть выставлен только в случае, если по критерию 24.1 выставлено 3 балла |

||

| 24.2 | Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана | 1 |

|

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок, неточностей |

1 | |

|

Все иные ситуации |

0 | |

| Максимальный балл | 4 |

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

урок в 11 классе по теме «Гражданский и арбитражный процесс»

Урок-практикум. На уроке повторение теоретического материала и решение заданий ЕГЭ по обществознанию….

Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс

Презентация предназначена для использования на уроках обществознания (права). Может быть использована при итоговом повторении материала раздела «Право» или для подготовки обучающихся к ЕГЭ, а та…

Урок-презентация по предмету обществознание в 11 классе «Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Административный процесс»

Урок составлен в виде презентации в соответсвии с ФГОС с использованием дополнительного материала. Презентацию можно использовать для подготовки старшеклассников к ЕГЭ….

Технологическая карта к уроку по предмету обществознание в 11 кл. «Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Административная юрисдикция»

Открытый урок в 11 классе по предмету обществознание на тему: «Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Административная юрисдикция» оформлен в виде технологической карты в соответствии…

Урок Обществознания для 11 класса (08.04.2020) по теме «Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс»

Задание: скачайте рабочий лист урока, выполните предложенные задания. Результаты отправьте на электронную почту lnp1212@mail.ru…

Презентация по теме: «Процессуальное право. Гражданский процесс»

Презентация по обществознанию. 10 класс. «Процессуальное право. Гражданский процесс»…

Процессуальное право: Гражданский и Арбитражный процесс

презентация к §25 по учебнику «Обществознание» 11 класс под ред. Л.Н.Боголюбова…

Ерикова Е.С. Шпаргалка по арбитражному процессу. А.С. Осьмаков, А.Г Мишина; под общ. ред. Е.С. Ериковой – Тула, 2017.

Арбитражный процесс. Арбитражно-процессуальная форма.

Арбитражный процесс – система последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и другими участниками судопроизводства в связи с рассмотрением и разрешением конкретного дела.

Признаки арбитражного процесса:

- Одним из его субъектов всегда выступает арбитражный суд;

- Действия, которые совершаются судом и участниками процесса носят название арбитражные процессуальные действия;

- Объектом арбитражного процесса являются дела, подведомственные арбитражным судам.

Арбитражная процессуальная форма – предусмотренный нормами арбитражного процессуального права порядок возбуждения процесса, подготовки дела к разбирательству, рассмотрения и разрешения дела, обжалования и пересмотра актов суда, а также исполнения решений арбитражного суда.

Основные черты арбитражной процессуальной формы:

- Арбитражный суд и участники арбитражного судопроизводства подчинятся нормам арбитражного процессуального права;

- Участники процесса совершают лишь те действия, которые заранее заложены арбитражными процессуальными нормами;

- Порядок обращения в суд, принятия заявления, подготовка дела к разбирательству, порядок разрешения спора предопределены законом.

Значение арбитражной процессуальной формы заключается в том, что при ее строгом соблюдении она гарантирует организациям и предпринимателям защиту и восстановление их прав.

Стадии арбитражного процесса

Производство в суде первой инстанции

- Возбуждение производства по делу – лицо подает исковое заявление, заявление с соблюдением правил АПК, а суд выносит определение о принятии такого заявления либо о его возврате;

- Подготовка к судебному разбирательству – выполняется с целью обеспечения правильного и своевременного разрешения дела судом;

- Судебное разбирательство – основная стадия арбитражного процесса, в которой рассматривается и разрешается спор по существу.

Производство по пересмотру судебных актов

- Производство в суде апелляционной инстанции – происходит повторное рассмотрение дела по существу на основании имеющихся и вновь представленных доказательств;

- Производство в суде кассационной инстанции – имеет целью проверку законности решений и постановлений, принятых арбитражными судами субъектов РФ и арбитражными апелляционными судами;

- Пересмотр судебных актов в порядке надзора – исключительная стадия арбитражного процесса, возбуждение которой возможно только в случае, если обжалуемое судебное решение, например, нарушает права и свободы, гарантированные КРФ;

- Производство по новым и вновь открывшимся обстоятельствам – данная стадия направлена на исправление судебных ошибок ввиду новых или вновь открвшихся обстоятельств.

Исполнение вступившего в законную силу решения суда – направлена на практическую реализацию вступивших в законную силу судебных решений.

Справочно: Арбитражные споры.

Виды арбитражного судопроизводства

[reklama]

Арбитражное судопроизводство – определяемый характером и спецификой материального права особый порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения определенных групп дел в арбитражных судах

Виды арбитражного судопроизводства:

- Исковое производство– основной вид арбитражного производства. В порядке искового судопроизводства рассматриваются дела, в которых имеется спор о праве, две стороны – истец и ответчик, занимающие равное правовое положение в материальных правоотношениях. Дело в исковом производстве возбуждается путем подачи искового заявления;

- Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Возбуждаются путем подачи заявления. Это дела об оспаривании НПА, затрагивающих права или интересы лиц в сфере предпринимательской или иной эк-й деятельности, дела об оспаривании ненормативных правовых актов и действий государственных органов, и должностных лиц;

- Особое производство – порядок, в которомарбитражный суд рассматривает дела, в которых отсутствует спор о праве, а ставится на разрешение суда вопрос об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Также выделяют:

- Упрощенное производство – упрощенный порядок судебного разбирательства для некоторых категорий дел, прямо установленных АПК РФ;

- Особый порядок рассмотрения дел о банкротстве;

- Особый порядок для оспаривания решений третейских судов и выдачи исполнительных листов;

и др.

Арбитражный процесс как наука и учебная дисциплина

Арбитражный процесс как наука – система научных знаний и совокупность представлений ученых о данной отрасли.

Содержание науки составляют – совокупность взглядов, мнений, концепций ученых, направленных на развитие арбитражного процесса.

Арбитражный процесс как учебная дисциплина – система обобщенных сведений об арбитражном процессе как отрасли, его законодательстве и практике применения, а также процесс изучения арбитражного процесса.

Содержание учебной дисциплины составляют:

- Общая часть (предмет, метод, история, принципы и т.п.)

- Особенная часть

- Изучение правоприменительной практики

Источники арбитражного процессуального права

Источники арбитражного процессуального права – внешняя форма выражения правовых норм, регулирующих деятельность арбитражных судов.

Источниками арбитражного процессуального права являются:

- Конституция РФ;

- АПК;

- ФКЗ «О судебной системе РФ»;

- ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»;

- Принимаемые в соответствии с ними, федеральные законы, непосредственно посвященные вопросам арбитражного судопроизводства.

Принципы арбитражного процессуального права

Принципы арбитражного процессуального права – основополагающие начала, исходные положения, лежащие в основе АПП и выражающие его сущность.

Основными принципами являются:

- Принцип законности – выражается в соблюдении всеми судьями АС и иными участниками правил, установленных законодательством, в правильном применении законов и т.п.;

- Принцип независимости судей – при осуществлении правосудия судьи независимы и подчинятся только КРФ и ФЗ;

- Принцип равенства всех перед законом и судом – правосудие осуществляется независимо от расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, религиозных взглядов и т.п.;

- Принцип равноправия сторон – стороны пользуются равными правами при осуществлении правосудия АС;

- Принцип состязательности – каждому гарантируется право предоставлять доказательства, знакомиться с доказательствами другой стороны, высказывать свои доводы, давать объяснения и т.п.;

- Принцип гласности – разбирательство в АС открытое, за исключением случаев, установленных законодательством;

- Принцип языка судопроизводства – судопроизводство ведется на русском языке. Лицам, не владеющим русским языком предоставляется переводчик;

- Принцип разумности – правосудие осуществляется в разумные сроки

и др.

Справочно: Арбитражное право.

Объект и содержание арбитражных процессуальных правоотношений

[reklama2]

Арбитражные процессуальные правоотношения – отношения, возникающие между судом и другими участниками процесса при рассмотрении и разрешении дел в АС.

Объектом арбитражных процессуальных правоотношений является:

- Спорное или оспариваемое субъективное право — по исковым делам, по делам, возникающим из административных и иных публично-правовых отношений и по делам упрощенного производства;

- Охраняемый законом интерес — по делам особого производства.

Содержание арбитражных процессуальных правоотношений – составляют права и обязанности субъектов данных правоотношений, которые осуществляются путем совершения процессуальных действий. Данные правоотношения могут возникать, например, между судом и участниками, либо между участником и участников, между арбитражным судом и вышестоящим судом.

Понятие и критерии подведомственности дел арбитражным судам

Подведомственность арбитражных дел – самостоятельный арбитражный процессуальный институт, позволяющий определить круг дел, которые отнесены к ведению АС РФ.

Критерии подведомственности:

- Характер спорных правоотношений. Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности;

- Субъективный состав сторон – юридические лица, ИП, публичные образования и в некоторых случаях граждане;

- Наличие соглашения сторон, например, для передачи дела в третейский суд;

и др.

Подведомственность дел, возникающих из гражданских правоотношений

Законодательством установлено, что дела, возникающие из гражданских правоотношений могут рассматриваться судами общей юрисдикции, арбитражными судами или третейскими судами в соответствии с установленной компетенцией.

Арбитражными судами данные дела рассматриваются, если они связаны. с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в некоторых случаях организациями и гражданами.

Исходя из практики можно назвать примерный перечень таких споров:

- Споры о разногласиях по договору, когда обязательность его заключения предусмотрена законом либо когда на есть соглашение сторон на передачу дела в АС;

- Споры о защите права собственности. Здесь имеются ввиду как иски, связанные с признанием права собственности, так и признанием права законного владения имуществом;

- Виндикационные иски – иски об истребовании собственником или иным законным владельцем имущества из чужого незаконного владения;

- Негаторные иски – споры о нарушении прав собственника или иного законного владельца, не связанные с лишением владения;

- Иски о возмещении убытков – здесь имеются ввиду иски о возмещении как убытков, причиненных ненадлежащим исполнением либо вовсе неисполнением договорных обязательств, так и убытков внедоговорного характера (возмещение убытков государственными органами).

Родовая и территориальная подсудность

Подсудность – самостоятельный арбитражный процессуальный институт, позволяющий определить относимость конкретных дел к ведению определенного арбитражного суда.

Родовая подсудность – подсудность дел судам различного уровня судебной система, устанавливающая пределы их полномочий.

- Арбитражные суды субъектов – по общему правилу рассматривают основной круг дел, поступающих в АС, кроме дел подведомственных суду по интеллектуальным правам;

- Арбитражные суды округов – рассматривают в качестве суда первой инстанции заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводства в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок;

- Суд по интеллектуальным правам – рассматривает круг вопросов, прямо отнесенных к его подсудности АПК.

Территориальная подсудность – подсудность дел судам в зависимости от территории, на которой действует юрисдикция данного суда. Выделяют следующие виды территориальной подсудности:

- Общая – иск предъявляется по месту нахождения или жительства ответчика;

- Альтернативная – подсудность по выбору истца;

- Исключительная – дело должно быть рассмотрено строго определенным в АПК арбитражным судом;

- Договорная – подсудность по соглашению сторон.

Передача дел из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд

[reklama3]

Дело, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, даже если в дальнейшем оно стало подсудным другому суду.

АС передает дело, например, в следующих случаях:

- Ответчик, место нахождения или жительства которого не было известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела в арбитражный суд по месту его нахождения или месту жительства;

- При рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности;

- При рассмотрении дела в суде было установлено, что лицом, участвующим в деле, является тот же арбитражный суд;

и др.

Состав участников арбитражного процесса

Участники арбитражного процесса – субъекты, чьи действия могут способствовать правильному и своевременному рассмотрению спора, подведомственного арбитражному суду.

К участникам арбитражного процесса относятся:

- Арбитражные суды;

- Лица участвующие в деле – лица, юридически заинтересованные в разрешении дела, выступающие в процессе от своего имени, наделенные правом совершать процессуальные действия, влияющие на развитие и окончание производства по делу;

а) Стороны (истец и ответчик – Арбитражный юрист);

б) Заявители и заинтересованные лица – по делам особого производства, по делам о банкротстве и в иных случаях, предусмотренных АПК;

в) Третьи лица (с самостоятельными требованиями и без самостоятельных требований);

г) Прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и организации и граждане, обратившиеся в суд в случаях, предусмотренных АПК; - Иные участники арбитражного процесса – лица, содействующие осуществлению правосудия;

а) Представители лиц, участвующих в деле;

б) Эксперты;

г) Свидетели;

д) Переводчики;

е) Помощник судьи;

ж) Секретарь судебного заседания.

Стороны в арбитражном процессе

Стороны – лица, между которыми возник спор из-за материального правоотношения. В арбитражном процессе сторонами являются истец и ответчик.

Истец – организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов.

Ответчик – организации и граждане, к которым предъявлен иск.

К общим правам и обязанностям сторон относятся:

- Права:

а) Право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии;

б) Заявлять отводы;

в) Представлять доказательства, знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвовать в их исследовании;

г) Задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду;

д) Обжаловать судебные акты; - Обязанности:

а) добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами (злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные АПК неблагоприятные последствия).

Замена ненадлежащего ответчика

Если при подготовке дела к разбирательству либо во время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, АС может по ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим.

Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может с согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика.

После замены ненадлежащего ответчика или вступления в дело второго ответчика рассмотрение дела производится с самого начала.

О замене ненадлежащего ответчика надлежащим или привлечении надлежащего ответчика в качестве второго ответчика арбитражный суд выносит определение.

Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, арбитражный суд рассматривает дело по предъявленному иску.

Участие третьих лиц в арбитражном процессе

[reklama4]

Третьи лица – лица, вступающие в уже начатый процесс в зависимости от характера своей наличия самостоятельных требований.

Признаки третьих лиц заключаются в том, что они имеют:

- Юридическую заинтересованность в исходе дела;

- Право активно влиять на движение дела;

- Возможность защищать и аргументировать свою правовую позицию.

Виды третьих лиц:

- Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования – могут вступит в дело до принятия решения АС первой инстанции. По общему правилу они пользуются правами и несу обязанности истца. Если такое лицо вступает в дело после начала судебного разбирательства, то рассмотрение дела происходит с самого начала. О вступлении в дело выносится определение;

- Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований – могут вступать в дело на стороне истца или ответчика до принятия АС решения по делу, если такое решение может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон. Также они могут быть привлечены к участию в деле по ходатайству стороны. Они пользуются правами и обязанностями стороны. Если такое лицо вступает в дело после начала судебного разбирательства, то рассмотрение дела происходит с самого начала. О вступлении в дело выносится определение.

Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе государственных органов и органов местного самоуправления

Прокурор вправе обратиться в АС в следующих случаях:

- С заявлениями об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов органов гос, власти (субъект и муницип), затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

- С иском о признании недействительными сделок, совершенных –//– и некоторыми иными лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия РФ (субъект и муницип);

- С иском о применении последствий недействительности такой ничтожной сделки,

- С иском об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого незаконного владения.

Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца.

Понятие и предмет судебного доказывания

Доказывание – это логико-практическая деятельность лиц, участвующих в деле, и суда по установлению наличия или отсутствия обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Предмет доказывания – совокупность фактов, имеющих юридическое значение для дела, то есть влияющих на возникновение, изменение и прекращение правоотношений.

Субъектами доказывания являются лица участвующие в деле. Свидетели, эксперты и иные участники арбитражного процесса лишь оказывают помощь в достижении цели доказывания.

Виды доказывания:

- Доказывание относительно всего дела;

- Доказывание относительно отдельных юридических фактов (локальный предмет доказывания).

Также существует ряд обстоятельств и фактов, которые не нуждаются в доказывании, например, обстоятельства, признанные АС общеизвестными

Понятие и классификация судебных доказательств

Доказательства – полученные в предусмотренном законодательством порядке сведения о фактах, на основании которых АС устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле.

Виды доказательств:

- По характеру связи доказательств с обстоятельствами дела – прямые и косвенные;

- По источнику формирования – личные (свидетельские, объяснения лиц) и вещественные (письменные, аудио, видео);

- По процессу формирования – первоначальные и производные.

В качестве доказательств допускаются:

- Письменные и вещественные доказательства;

- Объяснения лиц, участвующих в деле;

- Заключения экспертов и консультации специалистов;

- Показания свидетелей;

- Аудио- и видеозаписи;

- Иные документы и материалы.

Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе

Арбитражный процессуальный кодекс прямо называет следующие средства доказывания.

- Письменные доказательства – содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция и иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным образом позволяющие установить достоверность документа;

- Вещественные доказательства – предметы, которые своим внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела;

- Объяснения лиц, участвующих в деле – объяснения лица об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для дела в письменной или устной форме.

- Заключения экспертов и консультации специалистов – для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с его согласия назначает экспертизу;

- Показания свидетелей – по ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его ФИО и место жительства. Свидетель сообщает известные ему сведения устно;

- Аудио- и видеозаписи и иные документы и материалы – Иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

Обеспечение доказательств

[reklama5]

Лица, участвующие в деле и имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным вправе обратиться с заявление об обеспечении этих доказательств.

Заявление подается в тот, суд, в производстве которого находится дело. В заявлении указываются доказательства, которые необходимо обеспечит, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства и причины, побудившие обратиться с заявлением об их обеспечении.

Обеспечение доказательств производится по правилам, предусмотренным главой 8 АПК. Также обеспечение доказательств возможно до предъявления иска, но в особом порядке.

Понятие иска. Элементы и виды исков

Иск с материально-правовой стороны – спорное материально-правовое требование одного лица к другому, предъявленное в арбитражный суд для его рассмотрения и разрешения в арбитражно-процессуальном порядке.

Иск с процессуально-правовой стороны – обращение в арбитражный суд с просьбой о разрешении возникшего спора по существу.

Элементами иска являются:

- Предмет иска – конкретное материально-правовое требование истца к ответчику;

- Основание иска – юридические факты, на которых истец основывает исковые требования к ответчику. Основания делятся на фактические и правовые.

Виды исков:

По процессуально-правовому критерию:

- Иски о присуждении – направлены на присуждение ответчика к исполнению обязанности;

- Иски о признании – иски о признании спорного права.

По материально-правовому критерию:

- Иски, вытекающие из гражданских, административных и иных правоотношений;

- Иски, вытекающие из обязательственных правоотношений, из причинения вреда и т.п.

Право на предъявление иска в арбитражном процессе

Право на предъявление иска – форма реализации права на судебную защиту в арбитражном суде.

Исковое заявление подается в письменной форме истцом или его представителем либо путем заполнения формы на сайте АС через интернет.

В исковом заявлении должно быть указано:

- Наименование АС;

- Наименование истца и его место нахождения (для граждан – место жительство, дата и место рождения и некоторые иные дополнительные сведения);

- Наименование ответчика и его место нахождения или жительства;

- Требования истца к ответчику с ссылкой на НПА;

- Обстоятельства, на которых основываются требования;

- Цена иска, если он подлежит оценке + расчет взыскиваемой суммы;

- Сведения о соблюдении претензионного или досудебного порядка;

- Перечень прилагаемых документов.

Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд

Соединение и разъединение исковых требований.

Соединение (объединение) нескольких требований возможно в следующих случаях:

- Объединение истцом в одном заявлении требований, связанных между собой по основанию возникновения и представленным доказательствам;

- Объединение арбитражным нескольких однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица в одно производство для их совместного рассмотрения.

Разъединение (выделение) возможно только по инициативе АС, который вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает, что их раздельное рассмотрение будет более эффективным.

Объединение дел в одно производство и выделение требований в отдельное производство допускаются до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции

Об объединении дел в одно производство, о выделении требований в отдельное производство или об отказе в этом арбитражный суд выносит определение. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

Понятие и виды арбитражных расходов

Арбитражные расходы (судебные расходы в арбитражном процессе) – затраты, связанные с рассмотрением и разрешением дел в порядке арбитражного судопроизводства, возлагаемые на стороны и третьи лица с самостоятельными требованиями в целях покрытия судебных издержек.

Существование данного института прежде всего обусловлено тем, что при организации деятельности судов по рассмотрению и разрешению споров государство несет значительные расходы, такие как: затраты на заработную плату государственным служащим, работающим в судебной системе, материально-техническое обеспечение судов; материальные компенсации лицам, оказывающим содействие в осуществлении правосудия — свидетелям, экспертам, переводчикам; затраты на различные процессуальные действия и др.

Полностью возложить на государство (точнее, на налогоплательщиков) расходы, связанные с функционированием судебной системы довольно проблематично.

Обязанность частично возместить расходы на судопроизводство в соответствии с законодательством возлагается на лиц, в чьих интересах рассматриваются и разрешаются споры в судах. К числу таких лиц относятся стороны и третьи лица, заявляющие самостоятельные требования.

При этом освобождаются от обязанности оплаты арбитражных расходов прокуратура, органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные органы, обращающиеся в арбитражный суд с иском в защиту государственных и общественных интересов.

Виды арбитражных расходов:

- Государственная пошлина;

- Судебные расходы.

Государственная пошлина

. Государственная пошлина – установленный законом обязательный и действующий на всей территории РФ платеж, взимаемый за совершение юридически значимых действий, совершаемых арбитражными судами.

Основания и порядок уплаты регулируется в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Размер государственной пошлины зависит от характера спора и цены иска.

При подаче искового заявления имущественного характера государственная пошлина устанавливается в зависимости от цены иска:

- до 100 000 – 4%, но не менее 2 000;

- от 100 001 – 4 000 + 3% от суммы, превышающей 100к;

- от 200 001 – 7 000 + 2% от суммы, превышающей 200к;

- от 1 000 001 – 23 000 + 1% от суммы, превышающей 1кк;

- от 2 000 001 – 33 000 +0,5% от суммы, превышающей 2кк.

Судебные издержки

- Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам – расходы, понесенные данными лицами в связи с явкой в арбитражный суд, расходы на проезд, на наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства;

- Расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте;

- Расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей);

- Расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления;

- Другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Распределение судебных расходов

[reklama6]

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле по общему правилу несет проигравшая сторона.

В случае, если иск удовлетворен частично, то судебные расходы распределяются между лицами, участвующими в деле, пропорционально размеру исковых требований.

При распределении расходов в части оплаты услуг представителя действует принцип взыскивания в разумных пределах.

При соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением.

Государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

Понятие, виды процессуальных сроков

Процессуальный срок – предусмотренный законом или назначаемый судом определенный промежуток или момент времени, с которым связывается необходимость совершения конкретных процессуальных действия или наступления правовых последствий.

Виды процессуальных сроков:

I. По порядку установления

- Установленные законом;

- Установленные АС.

II. По способу исчисления:

- Определяемые отрезком времени;

- Определяемые календарной датой;

- Определяемые наступлением определенных событий.

III. В зависимости от субъекта, которому адресованы сроки:

- Сроки для действий, совершаемых судом;

- Сроки для действий лиц участвующих в деле;

- Сроки для иных участников арбитражного процесса.

Значение процессуальных сроков заключается в придании упорядоченности и определенности арбитражному процессе, а также для обеспечения оперативности совершений процессуальных действий.

Исчисление и последствия несоблюдения процессуальных сроков

Сроки совершения процессуальных действий определяются:

- Точной календарной датой;

- Указанием на событие, которое должно наступить;

- Отрезком времени, в течение которого действие может быть совершено.

Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами и днями. В сроки, исчисляемые днями не включаются нерабочие дни.

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после календарной даты или дня наступления события, которыми определено начало процессуального срока

Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года установленного срока.

Процессуальный срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока

Процессуальный срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока.

Приостановление, перерыв, восстановление, продление процессуальных сроков

Приостановление процессуальных сроков: течение всех неистекших процессуальных сроков приостанавливается одновременно с приостановлением производства по делу. Течение процессуальных сроков продолжается со дня возобновления производства по делу.

Восстановление процессуальных сроков: процессуальный срок подлежит восстановлению по ходатайству лица, участвующего в деле, если иное не предусмотрено АПК. Арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска уважительными и если не истекли предельные допустимые сроки для восстановления.

Продление процессуальных сроков: Назначенные арбитражным судом процессуальные сроки могут быть им продлены по заявлению лица, участвующего в деле, по правилам, предусмотренным для восстановление процессуальных сроков, в частности при наличии уважительных причин.

Порядок предъявления иска в арбитражном процессе и последствия его нарушения

Исковое заявление подается в письменной форме истцом или его представителем либо путем заполнения формы на сайте АС через интернет.

В исковом заявлении должно быть указано:

- Наименование АС;

- Наименование истца и его место нахождения (для граждан – место жительство, дата и место рождения и некоторые иные дополнительные сведения);

- Наименование ответчика и его место нахождения или жительства;

- Требования истца к ответчику с ссылкой на НПА;

- Обстоятельства, на которых основываются требования;

- Цена иска, если он подлежит оценке + расчет взыскиваемой суммы.;

- Сведения о соблюдении претензионного или досудебного порядка;

- Перечень прилагаемых документов.

Также к исковому заявлению прилагается определенный перечень документов, например, документ подтверждающий уплату государственной пошлины, документы, подтверждающие обстоятельства на которых истец основывает свои требования и др.

Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд.

В случае нарушения порядка предъявления искового заявления, оно возвращается истцу. О возвращении искового заявления АС выносит определение.

Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству