Задания

Версия для печати и копирования в MS Word

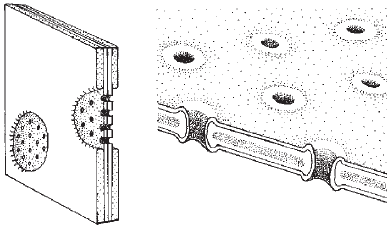

Объясните, как называется явление, показанное на рисунке, и в результате какого процесса происходит это явление. Цифрами показаны стадии процесса.

Спрятать пояснение

Пояснение.

Элементы ответа:

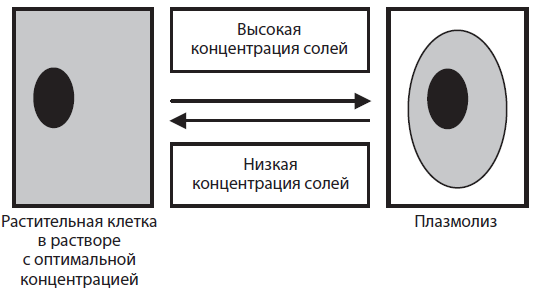

1) это явление плазмолиза – отделение клеточного сока от клеточной стенки (сжатие цитоплазмы);

2) плазмолиз происходит в результате потери клеткой воды при её переходе в более насыщенный раствор соли

Спрятать критерии

Критерии проверки:

| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |

|---|---|

| Ответ включает два названных выше элемента и не содержит биологических ошибок | 2 |

| Ответ включает один из названных выше элементов,

ИЛИ ответ включает два названных выше элемента, но содержит биологические ошибки |

1 |

| Ответ включает только один из названных выше элементов и содержит биологические ошибки, ИЛИ ответ неправильный | 0 |

| Максимальный балл | 2 |

Спрятать пояснение

·

·

Анатолий Дмитриев 26.10.2017 07:37

Пояснение:»1) это явление плазмолиза – отделение клеточного сока от клеточной стенки (сжатие цитоплазмы)».

Лучше сказать: «1) это явление плазмолиза – отделение клеточного содержимого от клеточной стенки (сжатие цитоплазмы);

ЕВгения Кашкарова 09.03.2019 14:00

Плазмолиз-это отделение протопласта от клеточной стенки

«Биология отрицает законы математики: при делении происходит умножение» Валерий Красовский

Осмос и его роль в живых организмах

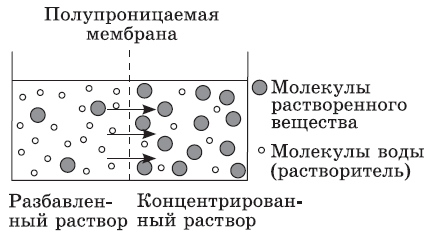

Осмосом называют диффузию воды через полупроницаемую мембрану из раствора с низкой концентрацией растворенного вещества в раствор с высокой концентрацией растворенного вещества.

Если осмотическое давление раствора больше, чем давление «нашей» жидкости, раствор называют гипертоническим; если меньше – гипотоническим, если такое же – изотоническим.

Под плазмолизом понимается отделение протопласта клетки от оболочки под действием на клетку гипертонического раствора.

Деплазмолиз – процесс обратный плазмолизу, возвращение протопласта клеток растений из состояния плазмолиза в исходное состояние, характеризующееся нормальным тургором.

Плазмолиз характерен главным образом для клеток растений, обладающих жесткой клеточной стенкой. Животные клетки при помещении в гипертонический раствор, теряя воду, сморщиваются и уменьшаются в размерах. Плазмолиз растительной клетки аналогичен этому процессу, но сморщивание протопласта происходит внутри клеточной стенки. В нормальных условиях плазмалемма растительной клетки плотно прижата к клеточной стенке изнутри под действием тургорного давления. При помещении клетки в раствор, концентрация осмотически активных веществ в котором больше концентрации клеточного сока, то скорость диффузии воды из клеточного сока будет превышать скорость диффузии воды в клетку из окружающего раствора. Вследствие выхода воды из клетки объем клеточного сока сокращается, тургор уменьшается. Уменьшение объема клеточной вакуоли сопровождается отделением цитоплазмы от оболочки. В процессе плазмолиза протопласт теряет воду, уменьшается в размерах и отделяется от клеточной стенки.

Живые ткани растения в какой-то мере могут быть рассмотрены как симпласты (синцитии), поскольку протопласты соседних клеток сообщаются между собой через плазмодесмы – цитоплазматические нити, располагающиеся в канальцах, пронизывающих клеточную стенку. Плазмодесмы располагаются в клетке группами на месте так называемых первичных поровых полей. Роль плазмодесм заключается в обеспечении передачи раздражений и передвижения веществ от клетки к клетке. Протопласт как бы закреплен на клеточной стенке в местах расположения плазмодесм, поэтому при уменьшении объема клетки в процессе плазмолиза протопласт дольше всего остается прикрепленным к клеточной стенке именно в местах плазмодесм.

Просмотров: 10186

Для растений, как и для любого живого существа, характерны все признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение.

Фотосинтез как способ питания характерен только для растительных клеток, в которых есть хлоропласты.

Наука, которая изучает процессы жизнедеятельности в растениях, называется физиология.

Физиология растений— наука, которая изучает закономерности жизненных процессов (фотосинтез, дыхание, минеральное и водное питание, рост и развитие и др.), их сущность и взаимосвязь с окружающими условиями.

В живой клетке цитоплазма по большей части состоит из воды.

При потере воды объем цитоплазмы уменьшается, а при поступлении воды увеличивается до первоначального объёма.

Плазмолиз— отставание цитоплазмы от оболочки клетки в гипертоническом растворе вследствие выхода воды из клетки.

Гипертонический раствор- раствор, имеющий более большую концентрацию вещества по отношению к внутриклеточному раствору.

Деплазмолиз— исчезновение плазмолиза.

Эти процессы способны происходить только в живых клетках, так как только живые клетки обладают свойством полунепроницаемости мембран и цитоплазмы.

Длительный плазмолиз приводит клетку к гибели.

Осмотическое давление

Движение воды в клетке зависит от количества соли в межклеточном пространстве и самой клетке.

Движение воды через полунепроницаемую мембрану из области с низкой концентрацией соли в область с высокой концентрацией соли называется осмос.

Если раствор в клетке перенасыщен солями, то вода, которая находится снаружи клетки, стремится его разбавить.

Когда, наоборот, межклеточная жидкость более «соленая», то вода вытекает из клетки в направлении более высокой концентрации ионов.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Более подробно про дыхание растений можно прочитать в нашем уроке «Дыхание растений. Передвижение и испарение воды в растениях»

Давление, которое оказывает раствор на мембрану, называется осмотическим давлением.

Осмотическое давление обусловлено наличием полунепроницаемой перегородки, разделяющей растворы в клетке и вне клетки.

У растворов, не разделенных полунепроницаемой перегородкой, такого явления не наблюдается.

Осмотическое давление связано с такими процессами, как функция поглощения воды, сохранение формы органов, рост и движение растения.

Тургор— напряженное состояние клеточной оболочки. Он зависит от количества воды в клетке.

Тургорное давление— внутреннее давление, которое развивается в растительной клетке, когда в неё в результате осмоса входит вода и цитоплазма прижимается к клеточной стенке; это давление препятствует дальнейшему проникновению воды в клетку.

Тургор обуславливает упругость клеток и тканей, а также открывание и закрывание устьиц листа.

Если тургорное давление в замыкающих клетках большое, то устьичная щель открывается, а если воды становится меньше и тургор уменьшается, то устьичная щель закрывается.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Более подробно можно прочитать в нашем уроке «Строение листа»

Если кратко, то осмос- это диффузия воды через клеточную мембрану, а тургор- упругость клеток, тканей органов в следствии давления содержимого клеток на их эластичные стенки.

Сосущая сила клетки- сила, с которой вода поступает в клетку.

Она определяется разницей между осмотическим и тургорным давлением.

От этой силы зависит поступление воды в растение и передвижение ее из клетки в клетку

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

В листовой пластинке растений происходит фотосинтез и испарение воды (транспирация).

В листе развиты следующие ткани, которые так или иначе контролируют водный режим листа и всего растения:

- покровные ткани защищают лист от высыхания благодаря восковому налету, контролируют испарение воды и газообмен благодаря устьицам

- ассимиляционная ткань (хлорофиллоносная паренхима, мезофилл) осуществляет фотосинтез

- проводящая ткань отвечает за проведение веществ

- механическая ткань придает листу прочность

Вспомните строение листа в нашем уроке «Строение листа»

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Транспирация (движение воды и ее испарение через наружные органы) может осуществляться не только через устьица, но и через клетки кожицы верхней поверхности листа, покрытые кутикулой.

Такое испарение воды называется кутикулярная транспирация.

Но испарение воды с верхней поверхности листа незначительное, т.к. лист покрыт восковым налетом и устьица практически там отсутствуют.

Поэтому устьичная транспирация идет намного интенсивнее, чем кутикулярная.

Испарение воды растением способствует передвижению воды и минеральных веществ от корней по стеблю к листьям.

Лист называют верхним двигателем водного тока.

Посмотрите на опыт, демонстрирующий транспирацию растения:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Описание опыта:

Поставьте в баночку с водой срезанные веточки какого-нибудь растения.

Чтобы исключить прямое испарение воды из банки, налейте на ее поверхность чуть-чуть растительного масла: оно полностью закроет поверхность воды и будет препятствовать ее испарению.

Отметьте на банке уровень воды, и скоро вы заметите, как опускается уровень воды в пробирке.

Это будет происходить благодаря устьичной и кутикулярной транспирации.

Важно отметить, что транспирация у хвойных растений идет медленнее и количество испаряемой воды небольшое за счет ограниченного числа устьиц и плотной кожице хвоинок.

Транспирация способствует защите растения от перегревания, току воды и минеральных веществ по сосудам растения и способствует увеличению нагнетающей работы в корне.

Корневое давление

Корень всасывает из почвы воду и растворенные в ней минеральные вещества.

Условием поступления воды в корень является превышение сосущей силы клеток корня над сосущей силой почвенного раствора.

Сосущая сила в клетках корня возникает вследствие испарения воды листьями (транспирации).

Корень может поглощать воду и перемещать ее в стебель растения и без участия листьев и процесса транспирации.

Этот процесс осуществим благодаря корневому давлению.

Корневое давление— сила, с которой корень нагнетает воду в стебель.

Корневое давление возникает за счёт разницы осмотического давления в клетках корня и почвенного раствора.

Корень считают нижним концевым двигателем водного тока.

Корневое давление играет большое значение весной, ведь листьев еще нет и транспирация не осуществляется, поэтому только за счет корневого давления осуществляется ток воды по растению весной.

Это можно проверить опытом, показывающим силу корневого давления:

Берем растение бальзамина и срезаем его побег, оставив только небольшой пенек и корень в почве, на пенек надеваем стеклянную трубку, через некоторое время вода будет подниматься по трубке и вытекать наружу.

Делаем вывод: корень всасывает воду из почвы и по сосудам корня вода под давлением попадает в стебель растения.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Также силу корневого давления мы можем увидеть в опыте с березой.

Весной, надломив ветку березы, мы увидим, как из ветки маленькими каплями вытекает жидкость, собрав которую мы получим березовый сок, но как исследователи убедимся, что движение воды в растении происходит и одна из причин- это корневое давление.

Вода, на самом деле, способна двигаться против силы тяжести.

Правда, только в очень тонких сосудах- капиллярах.

В этом ей помогают силы поверхностного натяжения.

Пока воздействие этих сил больше, чем давление столба воздуха, жидкость будет стремиться по капилляру вверх.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Можно провести опыт, доказывающий движение воды и минеральных веществ по сосудам растения

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Возьмем лист бальзамина или цветок подснежника, опустим в воду с окрашенной водой (чернила для окрашивания, как бы дает замену минеральным веществам) и увидим, что по жилкам (сосудам) поднимается окрашенная вода.

Гуттация

Гуттация- процесс выведения воды в виде капель жидкости на поверхности растения.

Её еще называют «плач растения».

Гуттация происходит если количество нагнетаемой корнями воды превышает количество воды, нагнетаемой листьями.

Если в почве достаточно много влаги и в воздухе повышенная влажность, то растение выделяет капельки жидкости на поверхность листьев.

Гуттация также свидетельствует о наличии корневого давления.

Гуттация на листьях клубники:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Для растений также, как и для любых живых существ, характерно питание.

Без питательных веществ растение может погибнуть.

Выделяют воздушное и почвенное (корневое) питание растений.

Воздушное питание растений.

Животные являются гетеротрофами, то есть питаются готовыми органическими веществами, а растения являются автотрофами, то есть они сами для себя создают органические вещества.

Фотосинтез- это процесс образования органического вещества (крахмала, глюкозы) из углекислого газа и воды с использованием солнечной энергии.

Опыт, доказывающий образование органического вещества, крахмала, в листьях растений:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Растение на несколько дней ставят в темную комнату, чтобы крахмал в листьях был израсходован растением и не образовывался вновь.

На одном листе этого растения закрепим полоску плотной бумаги с двух сторон.

Выставим растение на солнечный свет на час, потом срежем лист, на котором была закреплена полоска бумаги.

Далее опустим его на 1 минуту в кипяток, затем- в горячий спирт.

Промоем лист в воде, а затем в стеклянной чашечке зальём его слабым раствором йода.

Часть листа, на который попадал свет, окрасится в синий цвет.

Участок листа, на который не попадал свет, только слегка пожелтеет от йода.

Вывод: образование крахмала происходит в листьях только на свету.

Отличие дыхания от фотосинтеза:

|

Дыхание |

Фотосинтез |

|

свойственно всем клеткам |

характерно только для растений |

|

кислород поглощается |

кислород выделяется |

|

углекислый газ выделяется |

углекислый газ поглощается |

|

образуется энергия |

образуются сложные химические вещества |

Опыт доказывающий выделение кислорода при фотосинтезе:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Почвенное питание растений осуществляется корнями, которые всасывают минеральные вещества в виде водного раствора их солей.

Вода является необходимым условием жизни растений, ведь она растворяет минеральные вещества и способствует транспортировке минеральных веществ по растению.

Минеральные вещества необходимые для растений:

- азот необходим для синтеза белков в клетках, значит для роста растений, формирования новых побегов

- фосфор обеспечивает обмен веществ в клетках растений

- из-за недостатка кислорода в переувлажненной почве замедляется поступление в корни фосфора, в результате снижается содержание общего, органического и нуклеинового фосфора, нарушаются процессы фосфорилирования, энергетические процессы в корнях и белковый обмен

- магний способствует образованию хлорофилла в листьях

- при недостатке калия процессы деления клеток замедляются, отмирают кончики корней.

- кислород растениям нужен для окисления глюкозы и получения АТФ в процессе энергетического обмена

Почвенное и воздушное питание растений- два звена одного физиологического процесса.

Только при достаточном минеральном питании фотосинтез протекает интенсивно, и растения хорошо растут и развиваются, а без процесса фотосинтеза клетки не дополучают органические вещества и происходит нарушение жизнедеятельности всего растения.

Растения являются продуцентами, то есть создают сами органические вещества в процессе фотосинтеза, а значит являются начальным звеном пищевой цепи.

Способность растений с помощью хлорофилла и хлоропластов поглощать энергию солнечного света и использовать ее на образование органических веществ из неорганических определяет их космическую роль в природе.

Дыхание растений

Все о дыхании растений и опытах доказывающих дыхание растений, вы можете посмотреть в нашем уроке «Дыхание растений. Передвижение и испарение воды в растениях»

Рыхление почвы обеспечивает доступ кислорода воздуха к корням растений.

Листопад

Листопад- это естественный процесс отделения листа от стебля.

Он является приспособлением растения к перенесению неблагоприятных условий.

Осенью в основании листа многих растений начинает разрастаться отделительный слой, под основанием черешка.

Отделительный слой прекращает поступление соков в лист.

Под ним размножаются пробковые клетки.

Пробковые клетки закрывают место, где был лист, от попадания бактерий, пересыхания и других негативных воздействий.

На схеме видны процессы, которые происходят в растениях во время листопада:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

У тропических растений листопад может начинаться перед засухой или в холода.

Значение листопада:

Таким образом листопад способствует сохранению воды в растении, а в период неблагоприятных условий избавляет от ненужных (вредных) веществ, которые накопились в растении.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Тропизмы— движения, вызванные односторонним воздействием какого-либо фактора внешней среды (света, силы земного притяжения и др.).

Настии— движения, вызванные рассеянным влиянием какого-либо фактора (света, температуры и др.)

Например, если растение изгибается к источнику раздражения, то в этом случае мы говорим о положительных тропизмах и настии.

При отрицательные тропизмах и настии изгибание происходит от источника раздражения.

Фототропизм— ростовая реакция растения на действие света, имеет большое значение, так способствует выносу листьев и стебля к свету, необходимого для жизни зеленного растения.

Геотропизм— ростовая реакция растения на действие силы притяжения.

В большинстве случаев корень обладает положительным геотропизмом (рост по направлению к центру Земли), а стебель отрицательным.

При любом положении проростка в пространстве главный корень всегда изгибается вниз, а стебель вверх.

Хемотропизм— движение растений под влиянием химических веществ.

Фотонастии— движения, вызванные сменой света и темноты.

Цветки одних растений (соцветия одуванчика) закрываются при наступлении темноты и открываются на свету.

Цветки других растений (табака) открываются с наступлением темноты.

Термонастии— движения, вызванные сменой температуры.

Ряд растений (тюльпаны, крокусы) открывают и закрывают цветки в зависимости от температуры.

Рост растений

Рост корня в длину осуществляется за счет деления клеток кончика корня, которые являются верхушечной образовательной тканью- меристемой.

Рост стебля в длину также осуществляется за счет работы верхушечной образовательной ткани.

Корень и стебель растут своими верхушками.

У злаковых растений, обладающих полым стеблем (соломиной), рост происходит не только в верхушке, но и в каждом междоузлии.

Стебель у злаковых состоит из нескольких узлов и междоузлий, и в каждом основании узла идет рост за счёт нахождения там образовательной ткани, этим объясняется быстрый рост стебля злаковых.

Такой рост злаковых растений называется вставочным.

На рост растений, прорастание семян также оказывает влияние температура, количество света и влаги.

При пониженной температуре (+5○С) рост идет очень медленно.

Если температуру повышать до +15○С, то интенсивность роста увеличивается в разы, особенно благоприятна температура +25○С.

Чтобы доказать, что семенам для прорастания необходимо тепло, следует провести следующий опыт: один стакан с влажными семенами поставить в теплое место, а другой — в холодное. Через некоторое время мы заметим, что семена, которые были в теплом месте начинают прорастать, а те семена, которые находились в холодном месте, не прорастают.

Что касается света, то здесь двоякий ответ.

Без солнечного света в растении не идет фотосинтез, то есть жить без солнечных лучей растение не может, однако свет притормаживает рост растений в длину.

В темноте растение активнее растет в длину при наличии органических веществ, которые образовались при фотосинтезе.

Но если длительно держать растение в темноте оно становится хилым, сильно вытягивается, теряет свою окраску, становится бледно-желтого цвета, механические ткани плохо развиты и часто стебель и лист не могут держать свою форму.

Каждое растение нуждается в воде.

Для каждого растения свои нормы влажности почвы.

При недостатке воды растение вянет. Так нарушается тургор клетки, растение испытывает недостаток минеральных солей, падает активность фотосинтеза, снижается концентрация гормонов, влияющих на рост — в конечном итоге всё это может привести к гибели растения.

Вред от избытка воды в почве заключается в том, что доступ воздуха к корням растений затрудняется или совсем прекращается, клетки корня погибают и постепенно гибнет все растение.

Для прорастания семян необходима влага, оптимальная температура, кислород для дыхания.

Но важно учитывать, что хранение влажных семян в зернохранилищах недопустимо.

Ведь именно вода запускает в семенах обменные процессы, при которых усиливается дыхание и активно образуется энергия в семенах, что может вызвать их сильное нагревание.

Если теплота семян не успевает отводиться, то происходит сначала самонагревание, а затем самовозгорание — всё это называется экзотермическая реакция.

Во-вторых, семена поглощая влагу, набухают, а некоторые из них начинают прорастать.

Затем от недостатка влаги проростки погибают.

В-третьих, на влажных семенах может развивается плесень, которая приводит к их порче.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Тему о размножении растений вы можете посмотреть в нашем уроке «Размножение растений и животных»

Опыление растений

Опыление- перенос пыльцевых зерен на рыльце пестика у цветковых растений.

У голосеменных происходит перенос пыльцевых зерен на семязачаток, причем опыление у них происходит с помощью ветра.

У цветковых растений выделяют самоопыление и перекрёстное опыление.

Перекрёстное опыление происходит благодаря животным, ветру.

У растений, которые опыляются животными, формируются различные приспособления для привлечения опылителей:

- яркоокрашенные крупные цветки

- соцветия

- нектар и аромат цветка

Характерно для малины, земляники, огурцов (в естественных условиях), кабачков, плодовых деревьев (яблоня, слива, вишня) и др.

При опылении ветром характерно:

- формирование большого количества пыльцы, потому что большая часть пыльцы не попадает на цветки

- происходит удлинение тычиночных нитей для более удобного распространения пыльцевых зерен

- растения характеризуются ранневесенним цветением, когда листья еще не распустились, для того чтобы пыльца не оседала на листьях, а попадала именно на цветки растений

- опыление ветром характерно для кукурузы, пшеницы, ольхи

Самоопыление встречается у относительно небольшого числа цветковых, когда нет возможности для перекрёстного опыления.

При самоопылении пыльца с одного цветка растения попадает на другой цветок этого же растения.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

-

2 слайд

Плазмолиз ( с греч. плазма- оформленное и лизис-распад)– отделение пристеночного слоя цитоп-лазмы ( протопласта) от клеточной оболочки растительной клетки, при погружении клетки в гипертонический раствор( концентрированный)

-

3 слайд

Причины плазмолиза

воздействие на клетку гипертоническими растворами

2) механическими, термическими, электрическими воздействиями -

4 слайд

Плазмолиз обычно обратим.

Если клетку переместить из солевого раствора в воду, то она снова энергично будет поглощаться клеткой и цитоплазма станет занимать первоначальное положение, прижимаясь к оболочки. Этот процесс называется деплазмолизом. -

-

-

7 слайд

Состояние внутреннего напря-жения клетки, обусловленное высоким содержанием воды и развивающимся давлением содержимого клетки на ее оболочку носит название тургора.

-

-

9 слайд

Закрепление знаний

1.В каких случаях происходит плазмолиз?

2.Какое значение в жизни клеток имеет деплазмолиз?

3.Возможен ли плазмолиз и деплазмолиз в животных клетках и почему? -

10 слайд

Известно, что в плазме крови концентрация раствора солей в норме составляет 0,9%. Сравните изображение эритроцита (рис. А) , эритроцита (рис. Б) и эритроцита ( рис В).Объясните наблюдаемое явление. Определите концентрацию соли в стакане с раствором (более 0,9%, менее 0,9%, равна 0,9%).

-

11 слайд

Повторить §14, записи в теради и найти ответы на вопросы:

-

12 слайд

Подумайте!

1)Почему для борьбы с сорняками дорожки посыпают солью? Какие экологические последствия может иметь такой метод борьбы?

2)Почему после острой и соленой пищи хочется пить?

Строение клетки

Строение прокариотических и эукариотических клеток

Основными структурными компонентами клеток являются плазматическая мембрана, цитоплазма и наследственный аппарат. В зависимости от особенностей организации различают два основных типа клеток: прокариотические и эукариотические. Главным отличием прокариотических клеток от эукариотических является организация их наследственного аппарата: у прокариот он находится непосредственно в цитоплазме (эта область цитоплазмы называется нуклеоидом) и не отделен от нее мембранными структурами, тогда как у эукариот бульшая часть ДНК сосредоточена в ядре, окруженном двойной мембраной. Кроме того, генетическая информация прокариотических клеток, находящаяся в нуклеоиде, записана в кольцевой молекуле ДНК, а у эукариот молекулы ДНК незамкнутые.

В отличие от эукариот, цитоплазма прокариотических клеток содержит также небольшое количество органоидов, тогда как для эукариотических характерно значительное разнообразие этих структур.

Строение и функции биологических мембран

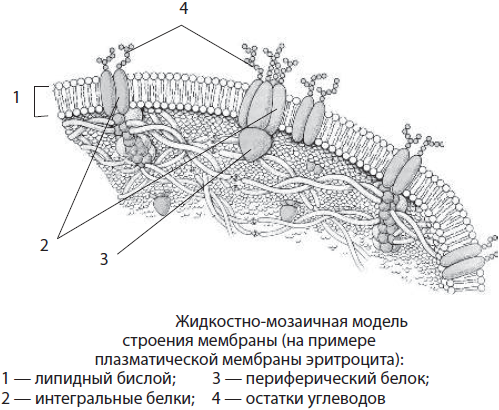

Строение биомембраны. Мембраны, ограничивающие клетки и мембранные органоиды эукариотических клеток, имеют общий химический состав и строение. В их состав входят липиды, белки и углеводы. Липиды мембраны представлены в основном фосфолипидами и холестерином. Большинство белков мембран относится к сложным белкам, например гликопротеинам. Углеводы не встречаются в мембране самостоятельно, они связаны с белками и липидами. Толщина мембран составляет 7–10 нм.

Согласно общепринятой в настоящее время жидкостно-мозаичной модели строения мембран, липиды образуют двойной слой, или липидный бислой, в котором гидрофильные «головки» молекул липидов обращены наружу, а гидрофобные «хвосты» спрятаны вовнутрь мембраны. Эти «хвосты» благодаря своей гидрофобности обеспечивают разделение водных фаз внутренней среды клетки и ее окружения. С липидами с помощью различных типов взаимодействия связаны белки. Часть белков расположена на поверхности мембраны. Такие белки называют периферическими, или поверхностными. Другие белки частично или полностью погружены в мембрану — это интегральные, или погруженные белки. Белки мембран выполняют структурную, транспортную, каталитическую, рецепторную и другие функции.

Мембраны не похожи на кристаллы, их компоненты постоянно находятся в движении, вследствие чего между молекулами липидов возникают разрывы — поры, через которые в клетку могут попадать или покидать ее различные вещества.

Биологические мембраны различаются по расположению в клетке, химическому составу и выполняемым функциям. Основные типы мембран — плазматическая и внутренние. Плазматическая мембрана содержит около 45 % липидов (в т. ч. гликолипидов), 50 % белков и 5 % углеводов. Цепочки углеводов, входящих в состав сложных белков-гликопротеинов и сложных липидов-гликолипидов, выступают над поверхностью мембраны. Гликопротеины плазмалеммы чрезвычайно специфичны. Так, например, по ним происходит взаимное узнавание клеток, в том числе сперматозоида и яйцеклетки.

На поверхности животных клеток углеводные цепочки образуют тонкий поверхностный слой — гликокаликс. Он выявлен почти во всех животных клетках, но степень его выраженности неодинакова (10–50 мкм). Гликокаликс обеспечивает непосредственную связь клетки с внешней средой, в нем происходит внеклеточное пищеварение; в гликокаликсе размещены рецепторы. Клетки бактерий, растений и грибов, помимо плазмалеммы, окружены еще и клеточными оболочками.

Внутренние мембраны эукариотических клеток разграничивают различные части клетки, образуя своеобразные «отсеки» — компартменты, что способствует разделению различных процессов обмена веществ и энергии. Они могут различаться по химическому составу и выполняемым функциям, но общий план строения у них сохраняется.

Функции мембран:

- Ограничивающая. Заключается в том, что они отделяют внутреннее пространство клетки от внешней среды. Мембрана является полупроницаемой, то есть ее свободно преодолевают только те вещества, которые необходимы клетке, при этом существуют механизмы транспорта необходимых веществ.

- Рецепторная. Связана в первую очередь с восприятием сигналов окружающей среды и передачей этой информации внутрь клетки. За эту функцию отвечают специальные белки-рецепторы. Мембранные белки отвечают еще и за клеточное узнавание по принципу «свой-чужой», а также за образование межклеточных соединений, наиболее изученными из которых являются синапсы нервных клеток.

- Каталитическая. На мембранах расположены многочисленные ферментные комплексы, вследствие чего на них происходят интенсивные синтетические процессы.

- Энерготрансформирующая. Связана с образованием энергии, ее запасанием в виде АТФ и расходованием.

- Компартментализация. Мембраны разграничивают также пространство внутри клетки, разделяя тем самым исходные вещества реакции и ферменты, которые могут осуществлять соответствующие реакции.

- Образование межклеточных контактов. Несмотря на то, что толщина мембраны настолько мала, что ее невозможно различить невооруженным глазом, она, с одной стороны, служит достаточно надежным барьером для ионов и молекул, в особенности водорастворимых, а с другой — обеспечивает их перенос в клетку и наружу.

- Транспортная.

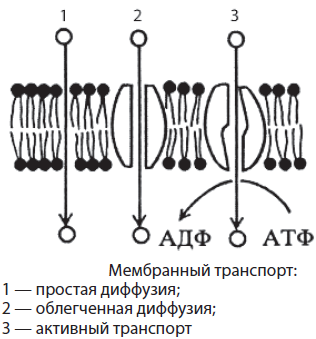

Мембранный транспорт. В связи с тем, что клетки как элементарные биологические системы являются открытыми системами, для обеспечения обмена веществ и энергии, поддержания гомеостаза, роста, раздражимости и других процессов требуется перенос веществ через мембрану — мембранный транспорт. В настоящее время транспорт веществ через мембрану клетки делят на активный, пассивный, эндо- и экзоцитоз.

Пассивный транспорт — это вид транспорта, который происходит без затраты энергии от большей концентрации к меньшей. Растворимые в липидах небольшие неполярные молекулы (О2, СО2) легко проникают в клетку путем простой диффузии. Нерастворимые же в липидах, в том числе заряженные небольшие частицы, подхватываются белкамипереносчиками или проходят через специальные каналы (глюкоза, аминокислоты, К+, PO43-). Такой вид пассивного транспорта называется облегченной диффузией. Вода поступает в клетку через поры в липидной фазе, а также по специальным каналам, выстланным белками. Транспорт воды через мембрану называется осмосом.

Осмос имеет чрезвычайно важное значение в жизни клетки, так как если ее поместить в раствор с более высокой концентрацией солей, чем в клеточном растворе, то вода начнет выходить из клетки, и объем живого содержимого начнет уменьшаться. У животных клеток происходит съеживание клетки в целом, а у растительных — отставание цитоплазмы от клеточной стенки, которое называется плазмолизом. При помещении клетки в менее концентрированный, чем цитоплазма, раствор, транспорт воды происходит в обратном направлении — в клетку. Однако существуют пределы растяжимости цитоплазматической мембраны, и животная клетка в конце концов разрывается, а у растительной этого не позволяет сделать прочная клеточная стенка. Явление заполнения клеточным содержимым всего внутреннего пространства клетки называется деплазмолизом. Внутриклеточную концентрацию солей следует учитывать при приготовлении лекарственных препаратов, особенно для внутривенного введения, так как это может приводить к повреждению клеток крови (для этого используют физиологический раствор с концентрацией 0,9 % хлорида натрия). Это не менее важно при культивировании клеток и тканей, а также органов животных и растений.

Активный транспорт протекает с затратой энергии АТФ от меньшей концентрации вещества к большей. Он осуществляется с помощью специальных белков-насосов. Белки перекачивают через мембрану ионы К+, Na+, Са2+ и другие, что способствует транспорту важнейших органических веществ, а также возникновению нервных импульсов и т. д.

Эндоцитоз — это активный процесс поглощения веществ клеткой, при котором мембрана образует впячивания, а затем формирует мембранные пузырьки — фагосомы, в которых заключены поглощаемые объекты. Затем с фагосомой сливается первичная лизосома, и образуется вторичная лизосома, или фаголизосома, или пищеварительная вакуоль. Содержимое пузырька расщепляется ферментами лизосом, а продукты расщепления поглощаются и усваиваются клеткой. Непереваренные остатки удаляются из клетки путем экзоцитоза. Различают два основных вида эндоцитоза: фагоцитоз и пиноцитоз.

Фагоцитоз — это процесс захвата клеточной поверхностью и поглощения клеткой твердых частиц, а пиноцитоз — жидкости. Фагоцитоз протекает в основном в животных клетках (одноклеточные животные, лейкоциты человека), он обеспечивает их питание, а часто и защиту организма . Путем пиноцитоза происходит поглощение белков, комплексов антиген-антитела в процессе иммунных реакций и т. д. Однако путем пиноцитоза или фагоцитоза в клетку также попадают многие вирусы. В клетках растений и грибов фагоцитоз практически невозможен, так как они окружены прочными клеточными оболочками.

Экзоцитоз — процесс, обратный эндоцитозу. Таким образом выделяются непереваренные остатки пищи из пищеварительных вакуолей, выводятся необходимые для жизнедеятельности клетки и организма в целом вещества. Например, передача нервных импульсов происходит благодаря выделению посылающим импульс нейроном химических посредников — медиаторов, а в растительных клетках так выделяются вспомогательные углеводы клеточной оболочки.

Клеточные оболочки клеток растений, грибов и бактерий. Снаружи от мембраны клетка может выделять прочный каркас — клеточную оболочку, или клеточную стенку.

У растений основу клеточной оболочки составляет целлюлоза, упакованная в пучки по 50–100 молекул. Промежутки между ними заполняют вода и другие углеводы. Оболочка растительной клетки пронизана канальцами — плазмодесмами, через которые проходят мембраны эндоплазматической сети. По плазмодесмам осуществляется транспорт веществ между клетками. Однако транспорт веществ, например воды, может происходить и по самим клеточным стенкам. Со временем в клеточной оболочке растений накапливаются различные вещества, в том числе дубильные или жироподобные, что приводит к одревеснению или опробковению самой клеточной стенки, вытеснению воды и отмиранию клеточного содержимого. Между клеточными стенками соседних клеток растений располагаются желеобразные прокладки — срединные пластинки, которые скрепляют их между собой и цементируют тело растения в целом. Они разрушаются только в процессе созревания плодов и при опадании листьев.

Клеточные стенки клеток грибов образованы хитином — углеводом, содержащим азот. Они достаточно прочны и являются внешним скелетом клетки, но все же, как и у растений, препятствуют фагоцитозу.

У бактерий в состав клеточной стенки входит углевод с фрагментами пептидов — муреин, однако его содержание существенно различается у разных групп бактерий. Поверх от клеточной стенки могут выделяться также иные полисахариды, образующие слизистую капсулу, защищающую бактерии от внешних воздействий.

Оболочка определяет форму клетки, служит механической опорой, выполняет защитную функцию, обеспечивает осмотические свойства клетки, ограничивая растяжение живого содержимого и предотвращая разрыв клетки, увеличивающейся вследствие поступления воды. Кроме того, клеточную стенку преодолевают вода и растворенные в ней вещества, прежде чем попасть в цитоплазму или, наоборот, при выходе из нее, при этом по клеточным стенкам вода транспортируется быстрее, чем по цитоплазме.

Цитоплазма

Цитоплазма — это внутреннее содержимое клетки. В нее погружены все органоиды клетки, ядро и разнообразные продукты жизнедеятельности.

Цитоплазма связывает все части клетки между собой, в ней протекают многочисленные реакции обмена веществ. Цитоплазма отделяется от окружающей среды и делится на отсеки мембранами, то есть клеткам присуще мембранное строение. Она может находиться в двух состояниях — золя и геля. Золь — это полужидкое, киселеобразное состояние цитоплазмы, при котором процессы жизнедеятельности протекают наиболее интенсивно, а гель — более плотное, студнеобразное состояние, затрудняющее протекание химических реакций и транспорт веществ.

Жидкая часть цитоплазмы без органоидов называется гиалоплазмой. Гиалоплазма, или цитозоль, представляет собой коллоидный раствор, в котором находится своеобразная взвесь достаточно крупных частиц, например белков, окруженных диполями молекул воды. Осаждения этой взвеси не происходит вследствие того, что они имеют одинаковый заряд и отталкиваются друг от друга.

Органоиды

Органоиды — это постоянные компоненты клетки, выполняющие определенные функции.

В зависимости от особенностей строения их делят на мембранные и немембранные. Мембранные органоиды, в свою очередь, относят к одномембранным (эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи и лизосомы) или двумембранным (митохондрии, пластиды и ядро). Немембранными органоидами являются рибосомы, микротрубочки, микрофиламенты и клеточный центр. Прокариотам из перечисленных органоидов присущи только рибосомы.

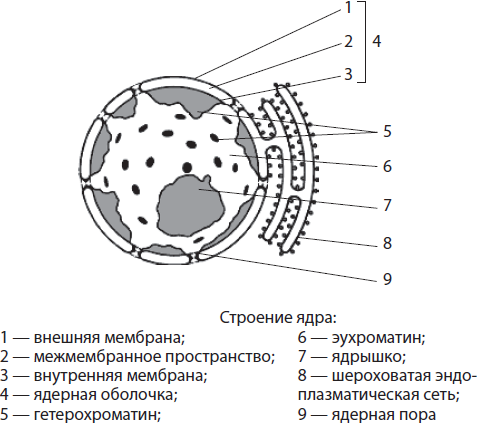

Строение и функции ядра. Ядро — крупный двумембранный органоид, лежащий в центре клетки или на ее периферии. Размеры ядра могут колебаться в пределах 3–35 мкм. Форма ядра чаще сферическая или эллипсоидная, однако имеются также палочковидные, веретеновидные, бобовидные, лопастные и даже сегментированные ядра. Некоторые исследователи считают, что форма ядра соответствует форме самой клетки.

Большинство клеток имеет одно ядро, но, например, в клетках печени и сердца их может быть два, а в ряде нейронов — до 15. Волокна скелетных мышц содержат обычно много ядер, однако они не являются клетками в полном смысле этого слова, поскольку образуются в результате слияния нескольких клеток.

Ядро окружено ядерной оболочкой, а его внутреннее пространство заполнено ядерным соком, или нуклеоплазмой (кариоплазмой), в которую погружены хроматин и ядрышко. Ядро выполняет такие важнейшие функции, как хранение и передача наследственной информации, а также контроль жизнедеятельности клетки.

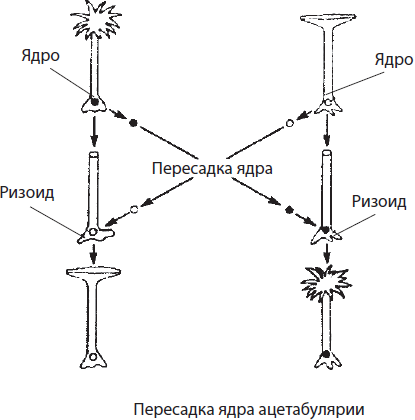

Роль ядра в передаче наследственной информации была убедительно доказана в экспериментах с зеленой водорослью ацетабулярией. В единственной гигантской клетке, достигающей в длину 5 см, различают шляпку, ножку и ризоид. При этом она содержит только одно ядро, расположенное в ризоиде. В 1930-е годы И. Хеммерлинг пересадил ядро одного вида ацетабулярии с зеленой окраской в ризоид другого вида, с коричневой окраской, у которого ядро было удалено. Через некоторое время у растения с пересаженным ядром выросла новая шляпка, как у водоросли- донора ядра. В то же время отделенные от ризоида шляпка или ножка, не содержащие ядра, через некоторое время погибали.

Ядерная оболочка образована двумя мембранами — наружной и внутренней, между которыми есть пространство. Межмембранное пространство сообщается с полостью шероховатой эндоплазматической сети, а наружная мембрана ядра может нести рибосомы. Ядерная оболочка пронизана многочисленными порами, окантованными специальными белками. Через поры происходит транспорт веществ: в ядро попадают необходимые белки (в т. ч. ферменты), ионы, нуклеотиды и другие вещества, и покидают его молекулы РНК, отработанные белки, субъ единицы рибосом. Таким образом, функциями ядерной оболочки являются отделение содержимого ядра от цитоплазмы, а также регуляция обмена веществ между ядром и цитоплазмой.

Нуклеоплазмой называют содержимое ядра, в которое погружены хроматин и ядрышко. Она представляет собой коллоидный раствор, по химическому составу напоминающий цитоплазму. Ферменты нуклеоплазмы катализируют обмен аминокислот, нуклеотидов, белков и др. Нуклеоплазма связана с гиалоплазмой через ядерные поры. Функции нуклеоплазмы, как и гиалоплазмы, состоят в обеспечении взаимосвязи всех структурных компонентов ядра и осуществлении ряда ферментных реакций.

Хроматином называют совокупность тонких нитей и гранул, погруженных в нуклеоплазму. Выявить его можно только при окрашивании, так как коэффициенты преломления хроматина и нуклеоплазмы приблизительно одинаковы. Нитчатый компонент хроматина называют эухроматином, а гранулярный — гетерохроматином. Эухроматин слабо уплотнен, поскольку с него считывается наследственная информация, тогда как более спирализованный гетерохроматин является генетически неактивным.

Хроматин представляет собой структурное видоизменение хромосом в неделящемся ядре. Таким образом, хромосомы постоянно присутствуют в ядре, изменяется лишь их состояние в зависимости от функции, которую ядро выполняет в данный момент.

В состав хроматина в основном входят белки-нуклеопротеины (дезоксирибонуклеопротеины и рибонуклеопротеины), а также ферменты, важнейшие из которых связаны с синтезом нуклеиновых кислот, и некоторые другие вещества.

Функции хроматина состоят, во-первых, в синтезе специфических для данного организма нуклеиновых кислот, которые направляют синтез специфических белков, во-вторых, в передаче наследственных свойств от материнской клетки дочерним, для чего хроматиновые нити в процессе деления упаковываются в хромосомы.

Ядрышко — сферическое, хорошо заметное под микроскопом тельце диаметром 1–3 мкм. Оно формируется на участках хроматина, в которых закодирована информация о структуре рРНК и белках рибосом. Ядрышко в ядре часто одно, однако в тех клетках, где происходят интенсивные процессы жизнедеятельности, ядрышек может быть два и более. Функции ядрышек — синтез рРНК и сборка субъединиц рибосом путем объединения рРНК с белками, поступающими из цитоплазмы.

Митохондрии — двумембранные органоиды округлой, овальной или палочковидной формы, хотя встречаются и спиралевидные (в сперматозоидах). Диаметр митохондрий составляет до 1 мкм, а длина — до 7 мкм. Пространство внутри митохондрий заполнено матриксом. Матрикс — это основное вещество митохондрий. В него погружены кольцевая молекула ДНК и рибосомы. Наружная мембрана митохондрий гладкая, она непроницаема для многих веществ. Внутренняя мембрана имеет выросты — кристы, увеличивающие площадь поверхности мембран для протекания химических реакций. На поверхности мембраны расположены многочисленные белковые комплексы, составляющие так называемую дыхательную цепь, а также грибовидные ферменты АТФ-синтетазы. В митохондриях протекает аэробный этап дыхания, в ходе которого происходит синтез АТФ.

Пластиды — крупные двумембранные органоиды, характерные только для растительных клеток. Внутреннее пространство пластид заполнено стромой, или матриксом. В строме находится более или менее развитая система мембранных пузырьков — тилакоидов, которые собраны в стопки — граны, а также собственная кольцевая молекула ДНК и рибосомы. Различают четыре основных типа пластид: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты и пропластиды.

Хлоропласты — это зеленые пластиды диаметром 3–10 мкм, хорошо различимые под микроскопом. Они содержатся только в зеленых частях растений — листьях, молодых стеблях, цветках и плодах. Хлоропласты в основном имеют овальную или эллипсоидную формы, но могут быть также чашевидными, спиралевидными и даже лопастными. Количество хлоропластов в клетке в среднем составляет от 10 до 100 штук. Однако, например, у некоторых водорослей он может быть один, иметь значительные размеры и сложную форму — тогда его называют хроматофором. В других случаях количество хлоропластов может достигать нескольких сотен, при этом их размеры невелики. Окраска хлоропластов обусловлена основным пигментом фотосинтеза — хлорофиллом, хотя в них содержатся и дополнительные пигменты — каротиноиды. Каротиноиды становятся заметными только осенью, когда хлорофилл в стареющих листьях разрушается. Основной функцией хлоропластов является фотосинтез. Световые реакции фотосинтеза протекают на мембранах тилакоидов, на которых закреплены молекулы хлорофилла, а темновые реакции — в строме, где содержатся многочисленные ферменты.

Хромопласты — это желтые, оранжевые и красные пластиды, содержащие пигменты каротиноиды. Форма хромопластов может также существенно варьировать: они бывают трубчатыми, сферическими, кристаллическими и др. Хромопласты придают окраску цветкам и плодам растений, привлекая опылителей и распространителей семян и плодов.

Лейкопласты — это белые или бесцветные пластиды в основном округлой или овальной формы. Они распространены в нефотосинтезирующих частях растений, например в кожице листа, клубнях картофеля и т. д. В них откладываются в запас питательные вещества, чаще всего крахмал, но у некоторых растений это могут быть белки или масло.

Пластиды образуются в растительных клетках из пропластид, которые имеются уже в клетках образовательной ткани и представляют собой небольшие двумембранные тельца. На ранних этапах развития разные виды пластид способны превращаться друг в друга: при попадании на свет лейкопласты клубня картофеля и хромопласты корнеплода моркови зеленеют.

Пластиды и митохондрии называют полуавтономными органоидами клетки, так как они имеют собственные молекулы ДНК и рибосомы, осуществляют синтез белка и делятся независимо от деления клеток. Эти особенности объясняются происхождением от одноклеточных прокариотических организмов. Однако «самостоятельность » митохондрий и пластид является ограниченной, так как их ДНК содержит слишком мало генов для свободного существования, остальная же информация закодирована в хромосомах ядра, что позволяет ему контролировать данные органоиды.

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), или эндоплазматический ретикулум (ЭР), — это одномембранный органоид, представляющий собой сеть мембранных полостей и канальцев, занимающих до 30 % содержимого цитоплазмы. Диаметр канальцев ЭПС составляет около 25–30 нм. Различают два вида ЭПС — шероховатую и гладкую. Шероховатая ЭПС несет рибосомы, на ней происходит синтез белков. Гладкая ЭПС лишена рибосом. Ее функция — синтез липидов и углеводов, а также транспорт, запасание и обезвреживание токсических веществ. Она особенно развита в тех клетках, где происходят интенсивные процессы обмена веществ, например в клетках печени — гепатоцитах — и волокнах скелетных мышц. Вещества, синтезированные в ЭПС, транспортируются в аппарат Гольджи. В ЭПС происходит также сборка мембран клетки, однако их формирование завершается в аппарате Гольджи.

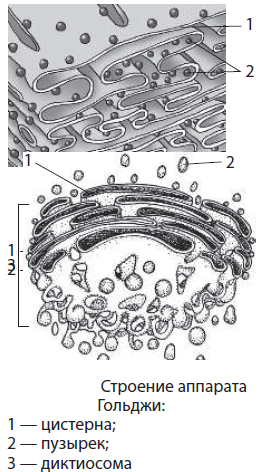

Аппарат Гольджи, или комплекс Гольджи, — одномембранный органоид, образованный системой плоских цистерн, канальцев и отшнуровывающихся от них пузырьков. Структурной единицей аппарата Гольджи является диктиосома — стопка цистерн, на один полюс которой приходят вещества из ЭПС, а с противоположного полюса, подвергшись определенным превращениям, они упаковываются в пузырьки и направляются в другие части клетки. Диаметр цистерн — порядка 2 мкм, а мелких пузырьков — около 20–30 мкм. Основные функции комплекса Гольджи — синтез некоторых веществ и модификация (изменение) белков, липидов и углеводов, поступающих из ЭПС, окончательное формирование мембран, а также транспорт веществ по клетке, обновление ее структур и образование лизосом. Свое название аппарат Гольджи получил в честь итальянского ученого Камилло Гольджи, впервые обнаружившего данный органоид (1898).

Лизосомы — небольшие одномембранные органоиды до 1 мкм в диаметре, в которых содержатся гидролитические ферменты, участвующие во внутриклеточном пищеварении. Мембраны лизосом слабопроницаемы для этих ферментов, поэтому выполнение лизосомами своих функций происходит очень точно и адресно. Так, они принимают активное участие в процессе фагоцитоза, образуя пищеварительные вакуоли, а в случае голодания или повреждения определенных частей клетки переваривают их, не затрагивая иных. Недавно была открыта роль лизосом в процессах клеточной гибели.

Вакуоль — это полость в цитоплазме растительных и животных клеток, ограниченная мембраной и заполненная жидкостью. В клетках простейших обнаруживаются пищеварительные и сократительные вакуоли. Первые принимают участие в процессе фагоцитоза, так как в них происходит расщепление питательных веществ. Вторые обеспечивают поддержание водно-солевого баланса за счет осморегуляции. У многоклеточных животных в основном встречаются пищеварительные вакуоли.

В растительных клетках вакуоли присутствуют всегда, они окружены специальной мембраной и заполнены клеточным соком. Мембрана, окружающая вакуоль, по химическому составу, строению и выполняемым функциям близка к плазматической мембране. Клеточный сок представляет собой водный раствор различных неорганических и органических веществ, в том числе минеральных солей, органических кислот, углеводов, белков, гликозидов, алкалоидов и др. Вакуоль может занимать до 90 % объема клетки и оттеснять ядро на периферию. Эта часть клетки выполняет запасающую, выделительную, осмотическую, защитную, лизосомную и другие функции, поскольку в ней накапливаются питательные вещества и отходы жизнедеятельности, она обеспечивает поступление воды и поддержание формы и объема клетки, а также содержит ферменты расщепления многих компонентов клетки. К тому же биологически активные вещества вакуолей способны препятствовать поеданию этих растений многими животными. У ряда растений за счет разбухания вакуолей происходит рост клетки растяжением.

Вакуоли имеются также и в клетках некоторых грибов и бактерий, однако у грибов они выполняют только функцию осморегуляции, а у цианобактерий поддерживают плавучесть и участвуют в процессах усвоения азота из воздуха.

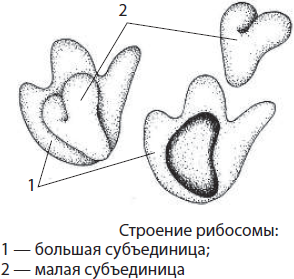

Рибосомы — небольшие немембранные органоиды диаметром 15–20 мкм, состоящие из двух субъединиц — большой и малой. Субъединицы рибосом эукариот собираются в ядрышке, а затем транспортируются в цитоплазму. Рибосомы прокариот, митохондрий и пластид меньше по величине, чем рибосомы эукариот. В состав субъединиц рибосом входят рРНК и белки.

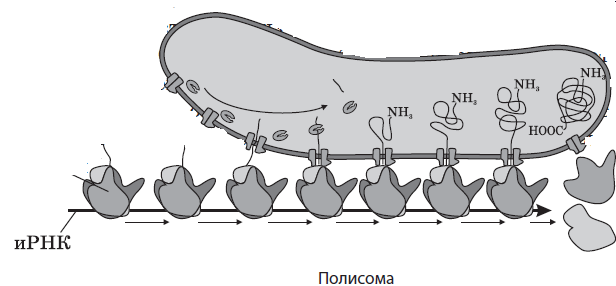

Количество рибосом в клетке может достигать нескольких десятков миллионов: в цитоплазме, митохондриях и пластидах они находятся в свободном состоянии, а на шероховатой ЭПС — в связанном. Они принимают участие в синтезе белка, в частности, осуществляют процесс трансляции — биосинтеза полипептидной цепи на молекуле иРНК. На свободных рибосомах синтезируются белки гиалоплазмы, митохондрий, пластид и собственные белки рибосом, тогда как на прикрепленных к шероховатой ЭПС рибосомах осуществляется трансляция белков для выведения из клеток, сборки мембран, образования лизосом и вакуолей.

Рибосомы могут находиться в гиалоплазме поодиночке или собираться в группы при одновременном синтезе на одной иРНК сразу нескольких полипептидных цепей. Такие группы рибосом называются полирибосомами, или полисомами.

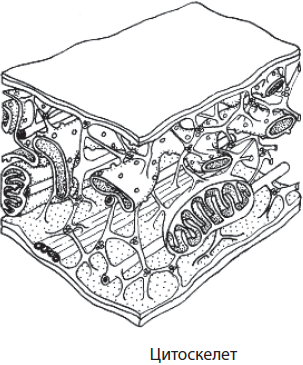

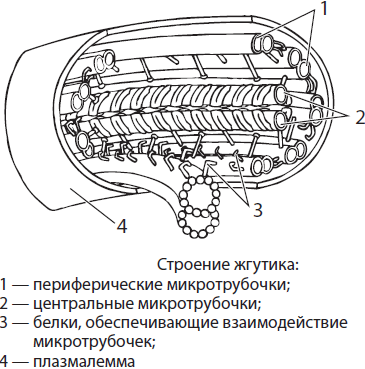

Микротрубочки — это цилиндрические полые немембранные органоиды, которые пронизывают всю цитоплазму клетки. Их диаметр составляет около 25 нм, толщина стенки — 6–8 нм. Они образованы многочисленными молекулами белка тубулина, которые сначала формируют 13 нитей, напоминающих бусы, а затем собираются в микротрубочку. Микротрубочки образуют цитоплазматическую сеть, которая придает клетке форму и объем, связывают плазматическую мембрану с другими частями клетки, обеспечивают транспорт веществ по клетке, принимают участие в движении клетки и внутриклеточных компонентов, а также в делении генетического материала. Они входят в состав клеточного центра и органоидов движения — жгутиков и ресничек.

Микрофиламенты, или микронити, также являются немембранными органоидами, однако они имеют нитевидную форму и образованы не тубулином, а актином. Они принимают участие в процессах мембранного транспорта, межклеточном узнавании, делении цитоплазмы клетки и в ее движении. В мышечных клетках взаимодействие актиновых микрофиламентов с миозиновыми нитями обеспечивает сокращение.

Микротрубочки и микрофиламенты образуют внутренний скелет клетки — цитоскелет. Он представляет собой сложную сеть волокон, обеспечивающих механическую опору для плазматической мембраны, определяет форму клетки, расположение клеточных органоидов и их перемещение в процессе деления клетки.

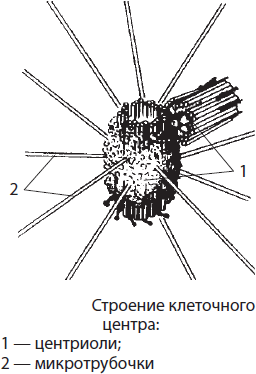

Клеточный центр — немембранный органоид, располагающийся в животных клетках вблизи ядра; в растительных клетках он отсутствует. Его длина составляет около 0.2–0.3 мкм, а диаметр — 0.1–0.15 мкм. Клеточный центр образован двумя центриолями, лежащими во взаимно перпендикулярных плоскостях, и лучистой сферой из микротрубочек. Каждая центриоль образована девятью группами микротрубочек, собранных по три, т. е. триплетами. Клеточный центр принимает участие в процессах сборки микротрубочек, делении наследственного материала клетки, а также в образовании жгутиков и ресничек.

Органоиды движения. Жгутики и реснички представляют собой выросты клетки, покрытые плазмалеммой. Основу этих органоидов составляют девять пар микротрубочек, расположенных по периферии, и две свободные микротрубочки в центре. Микротрубочки связаны между собой различными белками, обеспечивающими их согласованное отклонение от оси — колебание. Колебания энергозависимы, то есть на этот процесс тратится энергия макроэргических связей АТФ. Восстановление утраченных жгутиков и ресничек является функцией базальных телец, или кинетосом, расположенных в их основании.

Длина ресничек составляет около 10–15 нм, а жгутиков — 20–50 мкм. За счет строго направленных движений жгутиков и ресничек осуществляется не только движение одноклеточных животных, сперматозоидов и др., но и происходит очистка дыхательных путей, продвижение яйцеклетки по маточным трубам, поскольку все эти части организма человека выстланы реснитчатым эпителием.

Включения

Включения — это непостоянные компоненты клетки, которые образуются и исчезают в процессе ее жизнедеятельности. К ним относят как запасные вещества, например, зерна крахмала или белка в растительных клетках, гранулы гликогена в клетках животных и грибов, волютина у бактерий, капли жира во всех типах клеток, так и отходы жизнедеятельности, в частности, непереваренные в результате фагоцитоза остатки пищи, образующие так называемые остаточные тельца.

Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки — основа ее целостности

Каждая из частей клетки, с одной стороны, является обособленной структурой со специфическим строением и функциями, а с другой — компонентом более сложной системы, называемой клеткой. Бульшая часть наследственной информации эукариотической клетки сосредоточена в ядре, однако само ядро не в состоянии обеспечить ее реализацию, поскольку для этого необходимы как минимум цитоплазма, выступающая как основное вещество, и рибосомы, на которых и происходит этот синтез. Большинство рибосом расположено на гранулярной эндоплазматической сети, откуда белки чаще всего транспортируются в комплекс Гольджи, а затем после модификации — в те части клетки, для которых они предназначены, или выводятся наружу. Мембранные упаковки белков и углеводов могут встраиваться в мембраны органоидов и цитоплазматическую мембрану, обеспечивая их постоянное обновление. От комплекса Гольджи отшнуровываются также выполняющие важнейшие функции лизосомы и вакуоли. Например, без лизосом клетки быстро превратились бы в свое образную свалку отработанных молекул и структур.

Протекание всех этих процессов требует энергии, вырабатываемой митохондриями, а у растений — и хлоропластами. И хотя эти органоиды являются относительно автономными, т. к. имеют собственные молекулы ДНК, часть их белков все равно кодируется ядерным геномом и синтезируется в цитоплазме.

Таким образом, клетка представляет собой неразрывное единство составляющих ее компонентов, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию.

Канал видеоролика: Биология ЕГЭ сотка

Смотреть видео:

Свежая информация для ЕГЭ и ОГЭ по Биологии (листай):

С этим видео ученики смотрят следующие ролики:

Плазмолиз, деплазмолиз, гемолиз — процесс осмоса

Bee Biology

Ген и аллель. В чем отличие? Разберем за 10 минут | БИОЛОГИЯ ЕГЭ | СОТКА

Биология ЕГЭ сотка

Доминантный и рецессивный аллели. В чем отличие? Объясняю за 6 минут | БИОЛОГИЯ ЕГЭ | СОТКА

Биология ЕГЭ сотка

Эволюция бактериального генома за 5 минут | БИОЛОГИЯ ЕГЭ | СОТКА

Биология ЕГЭ сотка

Облегчи жизнь другим ученикам — поделись! (плюс тебе в карму):

13.04.2020

- Комментарии

RSS

Написать комментарий

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Ваше имя:

Загрузка…