Прогноз результатов эксперимента биология егэ теория

Прогноз результатов эксперимента биология егэ теория

Биология ЕГЭ Анализ каждого задания.

Материалы для подготовки к экзамену

Подготовка к ОГЭ по биологии путем разбора материала по каждому заданию (ответы и комментарии к заданиям ЕГЭ). Биология ЕГЭ Анализ каждого задания для учащихся 10—11 классов и учителей для организации учебного процесса. Представлены алгоритмы выполнения типовых заданий ЕГЭ по биологии. К каждому заданию приводятся все необходимые материалы: теоретические сведения, анализ типичных ошибок при выполнении, комментарии и подробные пояснения к правильным ответам.

Представленные материалы помогут выработать навыки выполнения заданий разных типов, систематизировать знания и качественно подготовиться к Единому государственному экзамену.

На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 235 минут (3 часа 55 минут). В экзамен входят 28 заданий, из них 21 задание с кратким ответом и семь с развёрнутым ответом.

Выбрать задание ЕГЭ 2022:

• ЧАСТЬ 1 •

Задание № 1. Задание на анализ или прогноз результатов эксперимента (1 балл, Новое).

Задание № 2. Умение прогнозировать результаты эксперимента по физиологии клеток и организмов (2 балла, Новое).

Задание № 8. Организм как биологическая система (2 балла, 5 мин, 57%).

Задание № 9. Многообразие организмов (2 балла, 4 мин, 67%).

Задание № 10. Многообразие организмов (2 балла, 5 мин, 51%).

Задание № 11. Многообразие организмов (2 балла, 4 мин, 77%).

Задание № 12. Организм человека (2 балла, 5 мин, 67%).

Задание № 13. Организм человека (2 балла, 5 мин, 46% ).

Задание № 14. Организм человека (2 балла, 5 мин, 44% ).

Задание № 15. Эволюция живой природы (2 балла, 5 мин, 72%).

Задание № 16. Эволюция живой природы (2 балла, 5 мин, 56%).

Задание № 17. Экосистемы и присущие им закономерности (2 балла, 5 мин, 72%).

Задание № 18. Экосистемы и присущие им закономерности (2 балла, 4 мин, 55%).

• ЧАСТЬ 2 •

Примечание : некоторые материалы недоступны или готовятся к публикации. В скобках указан максимальный балл за задание, примерное время выполнения и средний процент выполнения по результатам 2020 года)

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ЕГЭ по биологии за выполнение всей экзаменационной работы — 59 первичных баллов, что соответствует 100 тестовым (вторичным) баллам. Причём за первую часть можно получить максимум 38 первичных баллов (64 вторичных), а за вторую 21 первичных (36 вторичных).

В учебных целях использованы цитаты из учебных пособий и электронных изданий:

. — Москва : Эксмо. . — Ростов н/Д : Легион.

Катерина Лукомская. Задания ЕГЭ по биологии (основная и резервная волна)

Биология ЕГЭ Анализ каждого задания.

Материалы для подготовки к экзамену

Прогноз результатов эксперимента биология егэ теория

Подготовка к ОГЭ по биологии путем разбора материала по каждому заданию (ответы и комментарии к заданиям ЕГЭ). Биология ЕГЭ Анализ каждого задания для учащихся 10—11 классов и учителей для организации учебного процесса. Представлены алгоритмы выполнения типовых заданий ЕГЭ по биологии. К каждому заданию приводятся все необходимые материалы: теоретические сведения, анализ типичных ошибок при выполнении, комментарии и подробные пояснения к правильным ответам.

Представленные материалы помогут выработать навыки выполнения заданий разных типов, систематизировать знания и качественно подготовиться к Единому государственному экзамену.

На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 235 минут (3 часа 55 минут). В экзамен входят 28 заданий, из них 21 задание с кратким ответом и семь с развёрнутым ответом.

Биология ЕГЭ Анализ каждого задания. Материалы для подготовки к экзамену

Прогноз результатов эксперимента биология егэ теория.

Uchitel. pro

29.01.2017 23:05:53

2017-01-29 23:05:53

Источники:

Https://uchitel. pro/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%B3%D1%8D-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

ЕГЭ по биологии 2022: самостоятельная подготовка, информация » /> » /> .keyword { color: red; } Прогноз результатов эксперимента биология егэ теория

ЕГЭ по биологии 2022: подготовка

ЕГЭ по биологии – один из предметов по выбору, необходимый для поступления в вузы на все специальности, связанные с изучением живых существ и их взаимодействия с окружающей средой. Его сдают только те выпускники, кто планирует поступать в высшие учебные заведения на программы подготовки по медицинским специальностям, а также биологов, психологов и некоторых других.

Некоторые специальности с ЕГЭ по биологии

Задания в ЕГЭ по биологии: теория и практика по заданиям, список

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: высокая

Уровень сложности: высокая

Уровень сложности: высокая

Уровень сложности: высокая

Уровень сложности: высокая

Уровень сложности: высокая

Уровень сложности: высокая

Уровень сложности: низкая

ЕГЭ по биологии 2022: подготовка

ЕГЭ по биологии – один из предметов по выбору, необходимый для поступления в вузы на все специальности, связанные с изучением живых существ и их взаимодействия с окружающей средой. Его сдают только те выпускники, кто планирует поступать в высшие учебные заведения на программы подготовки по медицинским специальностям, а также биологов, психологов и некоторых других.

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности: низкая

Уровень сложности: высокая

Уровень сложности: высокая

Уровень сложности: высокая

Уровень сложности: высокая

Уровень сложности: высокая

Уровень сложности: высокая

Уровень сложности: высокая

Уровень сложности: повышенная

Уровень сложности повышенная.

Vuzopedia. ru

15.08.2018 21:00:18

2018-08-15 21:00:18

Источники:

Https://vuzopedia. ru/ege/p/9

Методы исследования в науке | Дистанционные уроки » /> » /> .keyword { color: red; } Прогноз результатов эксперимента биология егэ теория

Химия, Биология, подготовка к ГИА и ЕГЭ

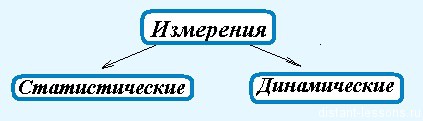

Методы исследования в науке

Биология — это наука. Что отличает науку от других сфер человеческой деятельности? Подход к изучению явлений. Этот подход — научный метод.

Научный метод — совокупность основных способов получения новых знаний и методов решения задач в рамках любой науки.

Научный метод предполагает определенный системный подход:

Наблюдение фактов и их измерение, т. е. описание наблюдения — количественное и или качественное.

Анализ полученных результатов — систематизация, выявление главного и второстепенного. Обобщение — формулирование Гипотез и потом уже — Теорий.

Прогноз: формулирование следствий из предложенной гипотезы или принятой теории с помощью дедукции, индукции или других логических методов.

Проверка прогнозируемых следствий с помощью эксперимента.

Обратите внимание на 5-ый пункт. Без него нельзя считать подход научным!

Важно понимать отличие между понятиями Гипотеза и Теория.

- Гипотеза — это утверждение, предположение, которое еще Не доказано.

Когда гипотезу доказывают, она становится Теорией, теоремой или фактом. Опровергнутая гипотеза переходит в разряд ложных утверждений. Гипотеза, которая еще не доказана, но и не опровергнута, называется открытой проблемой.

- Теория — система знаний, выстроенная на Доказанной научным методом гипотезе.

Почему мы говорим о Цитологии как о Клеточной теории — потому что этому предшествовал огромный научный процесс наблюдения, сбор статистики — качественные и количественные данные; систематизация полученных результатов, были сформулированы гипотезы и прогнозы, которые затем были экспериментально проверены и подтверждены. Более того, на основе этой теории были сделаны следующие предположения, и они тоже были экспериментально подтверждены.

Методы изучения живых объектов

- Наблюдение (эмпирический метод познания) — описание того или иного биологического объекта или процесса; Сравнение —Необходимо для того, чтобы найти закономерности — то, что является общим для разных явлений; Эксперимент — создаются условия, в точности соответствующие наблюдаемым, при этом выясняются свойства биологических объектов; фиксируются качественные и количественные характеристики. Исторический метод — информация, сведения, данные, уже полученные и доказанные в прошлом, раскрывают и объясняют законы развития живой природы в настоящем.

Считается идеальным, когда используются все эти методы в совокупности.

Биологический эксперимент

Качественный экспериментТ — самый простой вид биологического эксперимента — его цель — Установить наличие или отсутствие предполагаемого в теории явления. Измерительный эксперимент — выявление какой-то Количественной характеристика объекта или процесса.

Наблюдение, описание и измерение биологических объектов

Наблюдение — это непосредственное, целенаправленное изучение предметов, опирающееся в основном на такие чувственные способности человека, как ощущение, восприятие, представление.

Эмпирическое описание — это фиксация средствами естественного или искусственного языка сведений об объектах, данных в наблюдении.

По сути это «перевод» того, что было увидено или услышано на научный язык — понятия и определения, знаки, схемы, рисунки, графики и цифры (статистические данные).

В отличие от эксперимента, при эмпирическом методе познания нельзя вмешиваться в изучаемый процесс, нельзя влиять или изменять условия его протекания.

Для наблюдения используют так же различные технические — опосредованные средства.

| Наблюдение | Исследователь изучает объект, не воздействуя на него или на внешние условия | Могут быть побочные условия, мешающие объективному восприяттию результатов | Не всегда может быть повторено |

| Эксперимент | Исследователь целенаправленно изменяет условия, влияет на объект исследования для выявления различных свойств | Объект или явление изучается в изолированных от побочных эффектов условиях или введены дополнительные условия | Должен воспроизводиться |

Процесс естественно — научного познания существенно зависит от развития используемых наукой технических средств.

Трудно переоценить роль Микроскопа в биологии. Именно благодаря ему человек открыл для себя микроорганизмы. На сегодняшний момент существуют микроскопы, позволяющие исследовать живые организмы на внутриклеточном уровне.

Статистические измерения — измерения величин, не изменяющихся во времени.

Динамические измерения — измерения величин, меняющих свое значение во времени (давление, температура, плотность популяции и т. д.)

Методы исследования в науке довольно разнообразны, но все они базируются на научных методах познания, которые отличаются определенным подходом.

Знание этой информации помогает отделить действительные научные исследования от различных широкораспространенных околонаучных экспериментов.

Биологические науки

Прогноз: формулирование следствий из предложенной гипотезы или принятой теории с помощью дедукции, индукции или других логических методов.

Проверка прогнозируемых следствий с помощью эксперимента.

Наблюдение фактов и их измерение, т.

Distant-lessons. ru

12.04.2018 3:00:26

2018-04-12 03:00:26

Источники:

Https://distant-lessons. ru/metody-issledovaniya-v-nauke. html

Биология ЕГЭ Задание 2 проверяет знания методов биологического исследования и уровней организации живого. Чтобы выполнить такое задание, необходимо свободно владеть информацией об основных и частных методах биологии, критериях и особенностях организации живой материи.

Выбрать другое задание

Вариант ЕГЭ с пояснениями

Кодификатор ЕГЭ

Линия 2 ЕГЭ по Биологии. Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации живого.

Работа с таблицей. Коды проверяемых элементов содержания (КЭС): 3.5, 3.8, 4.1, 6.3. Уровень сложности: Б. Максимальный балл: 2. Примерное время выполнения: 4 мин. Средний % выполнения: 59,3.

Задание представляет собой тестовый вопрос с пятью вариантами ответа. Два из них правильные. В ответе надо записать цифры, под которыми указаны верные варианты. Цифры в ответе нужно располагать по возрастанию.

Алгоритм выполнения задания № 2 на ЕГЭ по биологии:

- Внимательно прочитайте вопрос.

- Проанализируйте, о каком разделе биологии, методе изучения или уровне организации живого идёт речь.

- Определите, какие из предложенных вариантов верные.

- Запишите цифры в порядке возрастания в поле ответа КИМ и бланк ответов № 1.

Обратите внимание! В данном задании необходимо выбрать только те процессы, которые свойственны отдельному организму.

Задание 2 (пример выполнения с пояснением)

Линия 02. Пример № 1.

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

На организменном уровне организации живого происходят такие процессы, как

- онтогенез;

- дивергенция;

- эмбриогенез;

- популяционные волны;

- филогенез.

Правильный ответ: 1 3

Пояснение: Процессы дивергенции, филогенеза и популяционные волны действуют на более высоких уровнях организации живого: популяционно-видовом и биогеоценотическом. Процессы индивидуального развития (онтогенез) и эмбриогенеза (начальная стадия онтогенеза живых существ, образование и развитие эмбриона) характерны для индивидуального организма.

Теория, которую необходимо повторить

В период подготовки к экзамену ПОВТОРЯЕМ теорию по конспектам:

- КЭС 3.5. Закономерности наследственности. Законы Менделя. Законы Моргана. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Генетика человека. (Конспект 1, Конспект 2, Конспект 3, Конспект 4, Конспект 5, Конспект 6, Конспект 7)

- КЭС 3.8. Селекция. Методы селекции и их генетические основы. Методы выведения новых сортов растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Значение генетики для селекции. (Конспект 1, Конспект 2, Конспект 3)

- КЭС 4.1. Многообразие организмов. Систематика. Вирусы. (Конспект 1, Конспект 2)

- КЭС 6.3. Доказательства эволюции живой природы. Результаты эволюции (Конспект)

Нажмите на спойлер ниже, чтобы посмотреть основный теоретический материал к данной линии (положения клеточной теории, этапы открытия и изучения клетки, уровневая организация жизни, методы биологии).

Открыть справочный материал для задания № 2

Тренировочные задания

Выполните самостоятельно примеры задания № 2 и сверьте свой ответ с правильным (спрятан в спойлере).

Линия 2. Пример № 2.

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие уровни организации живой природы представлены биокосными системами, включающими не только живое вещество, но и неживое?

- 1) организменный

- 2) популяционно-видовой

- 3) биоценотический

- 4) биогеоценотический

- 5) биосферный

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 3.

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Цитогенетический метод позволяет

- 1) обнаружить генные мутации

- 2) обнаружить хромосомные мутации

- 3) обнаружить геномные мутации

- 4) оценить роль внешней среды в формировании фенотипа

- 5) прогнозировать вероятность передачи потомкам наследственных заболеваний

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 4.

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие биологические науки изучают сообщества живых организмов?

- 1) экология

- 2) морфология

- 3) генетика

- 4) ветеринария

- 5) биогеография

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 5.

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие биологические науки изучают развитие жизни?

- 1) анатомия

- 2) палеонтология

- 3) биохимия

- 4) эволюционное учение

- 5) биотехнология

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 6.

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Выберите самый простой и самый сложный уровни организации живой природы из ниже перечисленных.

- 1) органно-тканевой

- 2) популяционно-видовой

- 3) молекулярно-генетический

- 4) биоценотический

- 5) субклеточный

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Вы смотрели: Биология ЕГЭ Задание 2. Что нужно знать и уметь, план выполнения, примеры с ответами и пояснениями (комментариями) специалистов, анализ типичных ошибок.

Выбрать другое задание

Вариант ЕГЭ с пояснениями

Кодификатор ЕГЭ

Биология ЕГЭ Задание 2

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа №7»

Пассар Светлана Петровна, учитель биологии,

высшая квалификационная категория

«Нельзя кого-либо изменить,

передавая ему готовый опыт.

Можно лишь создать атмосферу,

способствующую развитию человека».

К. Роджерс

Тема «Биологические эксперименты в рамках ЕГЭ. Их планирование, проведение и анализ».

Актуальность данной работы заключается в заметном повышении требований к качеству среднего общего образования, в том числе и биологии. Поскольку единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой объективной оценки качества среднего общего образования, повышение качества обучения биологии является важным условием его подготовки. Для его повышения необходимо постоянно разрабатывать новые методики подготовки.

Новизна предлагаемого мастер-класса заключается в методике объяснения заданий 23 и 24 для получения максимального количества баллов по биологии. В классическом варианте, подготовка ведется по общеобразовательной программе по темам, соответствующим разделам ЕГЭ. Однако некоторые задания, такие как 23 и 24, не укладываются в одну стандартную тему. Эти задания, связанны с предсказанием результатов эксперимента, требуют знаний из различных областей биологии, и не просто знаний, а глубокого понимания поставленной задачи. Поэтому данный мастер-класс рассчитан на работу с учащимися 10-11 классов, которые уже повторили школьный курс биологии, или готовятся к отработке определенных тем. Такой подход позволяет не только закрепить полученные знания, но и применить их на практике в условиях, схожих с реальными исследовательскими задачами, с которыми они столкнутся в будущем, если поступят на работу в одну из областей, требующих биологических знаний. Одной из важнейших целей образования является также развитие творческого мышления у наших выпускников. Оно способствует развитию гибкого и критического мышления, умению находить решения вне существующих ситуаций. Эти навыки также необходимы при подготовке и сдаче единого государственного экзамена.

Ведущие методические принципы формирования практических навыков использования информации, предполагают: активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; высокую мотивацию к изучению биологии; формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.

Цель: сформировать общее представление о различных типах заданий и разработать рекомендуемую систему в качестве подготовки к решению 23 и 24 заданий.

Задачи:

— сформировать навыки решения экспериментальных задач на основе полученных в ходе обучения теоретических знаний;

— способствовать развитию аналитического мышления, систематизации, обучению интерпретации биологических данных и применению знаний в нетипичных ситуациях, способствовать развитию и пониманию междисциплинарных связей;

— побудить учащихся к правильному формулированию своих выводов;

— активизировать запас знаний учащихся в процессе решения заданий на разные темы.

Методы: объяснение – словесный, демонстрация – наглядный, индивидуальная работа – репродуктивный; анализ, сравнение.

Формы работы с аудиторией: групповая, индивидуальная, фронтальная.

В ходе мастер-класса участники:

− изучают методику по теме мастер-класса;

− участвуют в обсуждении полученных результатов;

− задают вопросы, получают консультации;

− предлагают для обсуждения собственные проблемы, вопросы;

− высказывают свои предложения по решению обсуждаемых проблем.

Оборудование: компьютер, проектор, экран (интернет), раздаточный материал (Приложение 1), «Лист самооценки, коррекции знаний» (Приложение 2).

Этапы проведения:

- Создание эмоционального настроя.

- Разъяснение изменений и заданий по Спецификатору.

- Объяснение решения заданий 23 и 24.

- Применение и совершенствование знаний.

- Подведение итогов занятия. Рефлексия.

- Этап создания эмоционального настроя

Добрый день! Я рада приветствовать вас на нашем занятии по подготовке к государственной итоговой аттестации, а именно по разбору 23 и 24 заданий. В силу особенности биологии как науки, мы не будем повторять одну конкретную тему, а рассмотрим тип заданий, посвященный прогнозированию результатов эксперимента, его планированию, проведению и анализу.

Не только люди способны отличать абстрактные стили живописи. В одном эксперименте голубям показывали картины: птицам из первой группы давали пищу, если они нажимали клювом кнопку при демонстрации работы Пикассо, а птицам из второй группы — при демонстрации работы Моне. Голуби быстро научились не трогать кнопку в случае, когда картина заведомо не предполагала выдачу угощения. Более того, птицы успешно распознавали в дальнейшем другие работы, не входившие в изначальный набор для обучения, как этих художников, так и похожих по стилю кубистов и импрессионистов, в том числе в тех случаях, когда картины специально делали чёрно-белыми или размытыми. Единственной задачей, с которой голуби не справились, стали перевёрнутые картины Моне, хотя с перевёрнутыми работами Пикассо проблем не возникло.[1].

Проведение эксперимента – важная часть работы ученого. Вам придется часто сталкиваться с ним в своей практической деятельности, без которой не существует биологии. Ну, а для начала, вам нужно хорошо сдать экзамен!

При объяснении заданий используется презентация, которая способствует:

- совершенствованию процесса преподавания и обучения;

- автоматизации процессов управления;

- улучшению визуализации объекта исследования;

- увеличению объема предоставляемой информации;

- повышению эффективности усвоения учебного материала за счет групповой и самостоятельной деятельности учащихся.

Достижению цели знаний учащихся способствует использование преподавателем системы специальных методов и приемов. Мы все стараемся создать ситуацию успеха, но нужно помнить, что каждому ребенку необходимо еще помочь найти свою точку опоры, чтобы достичь вершины Знаний.

- Этап разъяснения изменений и заданий по Спецификатору

В ЕГЭ 2023 по биологии методологическое задание разделилось на два. Таким образом, получился мини-модуль, который состоит из заданий 23 и 24, где приводится описание реального биологического эксперимента. В задании 23 повышенного уровня сложности проверяются знания по методологии эксперимента, а в задании 24 высокого уровня сложности проверяются биологические знания, связанные с процессами и явлениями, наблюдаемыми в описанном эксперименте. При подготовке к выполнению этих заданий рекомендуется изучить алгоритм проведения биологического исследования, начиная с формулировки гипотезы и заканчивая выводами на основе полученных результатов. Важно понимать, чем отличаются экспериментальные и контрольные образцы, какие параметры задаются экспериментатором, а какие будут меняться в ходе эксперимента и как их можно измерить; в каком виде могут быть представлены результаты; какие факторы могут повлиять на ход эксперимента и снизить достоверность полученных данных. Во второй части выполнение каждого из заданий 23, 24 оценивается максимально в 3 балла.

|

Порядковый номер задания |

Проверяемые элементы содержания и форма представления задания |

Коды проверяемых элементов содержания (КЭС по кодификатору) |

Коды требований к уровню подготовки выпускников (КТ по кодификатору) |

|

23 |

Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (методология эксперимента) |

2.1-7.5 |

1.1, 1.3, 2.1, 2.4, 2.9, 3.1 |

|

24 |

Применение биологических знаний в практических ситуациях, анализ экспериментальных данных (выводы по результатам эксперимента и прогнозы) |

1.1-7.5 |

1.1, 1.3, 2.1, 2.4, 2.9, 3.1 |

- Этап объяснения решения заданий 23 и 24

Во время проведения занятия обучающиеся отвечают на вопросы, обсуждают.

Понятийный аппарат: эксперимент, независимая переменная, гипотеза, зависимая переменная, отрицательный контроль, нулевая гипотеза.

Проведение мысленного эксперимента.

У вас есть аквариум. Вы смотрите на него и думаете, вот у меня в аквариуме есть рыбки, они пресноводные. Интересно, а если я им в аквариум добавлю соли, что с ними случится? Они погибнут или нет? Смогут ли они жить в соленой воде?

Представим себя экспериментаторами.

- Выдвигаем гипотезу: если увеличить соленость воды в аквариуме, то рыбки погибнут.

- Проверяем мысленно эксперимент.

Берем аквариум и добавляем соль.

В первый день – 1 столовая ложка соли. Рыбки живы, ничего не меняется.

Во второй день – плюс еще одна столовая ложка соли. Умирает одна рыбка.

Третий день – плюс еще ложка соли. Умирают все рыбки.

Независимая переменная – концентрация соли в аквариуме.

Зависимая переменная – количество погибших/выживших рыбок.

При этом необходимо учитывать несколько факторов, например: в нашем эксперименте могут произойти еще какие-то изменения, которые мы не контролируем. Мы меняем соленость воды в аквариуме. Контролируем ли мы другие изменения? Может, есть еще факторы, которые повлияли на смертность рыбок? Таким образом, мы не контролировали побочные переменные — случайные факторы, которые могли повлиять на результат эксперимента. Например: возникновение болезни, изменение температуры, изменение кормления. Вы их не хотите менять, они меняются сами. Поэтому в проводимом эксперименте экспериментатор стремится менять, что-то одно. Независимая переменная должна меняться, а остальные побочные переменные должны оставаться постоянными. Как понять, что на рыбок повлияла не только соленость воды?

- Для этого и есть отрицательный контроль.

Берем два аквариума.

Один – контрольный, без добавления соли.

Во второй – добавляем соль.

Все остальные условия одинаковые.

Одна группа подвергается влиянию (с добавлением соли), другая нет (отрицательный контроль).

- Нулевая гипотеза — обычно противоположна основной гипотезе. Предположим, что независимая переменная не влияет на зависимую. Нулевая гипотеза – увеличение концентрации соли не влияет на выживаемость рыбок.

- Эксперимент — это влияние экспериментатора, на какой-либо объект изучения, т.е. эксперимент всегда включает влияние экспериментатора на объект изучения.

Гипотеза эксперимента – это предположение, которое нужно проверить.

Например: Каким будет итог влияния на объект изучения? Если я сделаю или поменяю что-то, то это что-то должно измениться.

Независимая переменная – переменная, которую меняет экспериментатор.

Зависимая переменнаяизменяется в ответ на влияние.

Нулевая гипотеза – объяснение в контрольно-измерительных материалах: применяемое по умолчанию предположение о том, что не существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами.

Необходимо запомнить, что нулевая гипотеза – гипотеза, которая утверждает, что независимая переменная НЕ влияет на зависимую переменную.

На самом деле, это противоречит сути эксперимента в задании:

- В ходе эксперимента, мы как раз эту связь и устанавливаем.

- Даже название второй переменной «зависимая», т.е. она зависит от чего-либо.

Как определить эти переменные?

|

Независимая (задаваемая) переменная Условия, которые меняет, задает экспериментатор. Например: экспериментатор меняет освещение. |

Зависимая переменная Что меняется в ходе эксперимента независимо от экспериментатора. Например, меняется интенсивность фотосинтеза. |

Алгоритм решения заданий:

- Помимо нулевой гипотезы в задании может встретиться отрицательный контроль.

- Определяем независимую переменную.

- Определяем зависимую переменную.

- Отрицаем связь между ними (это и есть нулевая гипотеза).

- Этап применения и совершенствования знаний

Если после объяснения материала у учащихся возникают вопросы, то можно разобрать любое задание предложенные в Приложении 1.(Можно распечатать задания без вариантов ответов).

На этом этапе можно использовать индивидуальную, групповую или фронтальную работу.

Если вопросов нет, то используя Приложение 1 (примеры заданий КИМ) предлагается решить задания на время, например за 24 минуты и постараться получить, как можно больше баллов. Если в среднем на одну задачу отводится 5-7 минут, следовательно, максимальное количество баллов будет равняться 8. (4 задачи по 6 минут =24 минуты; 1 задача = 2 балла; 4 задачи = 8 баллов). Данную методику я использую на консультациях с обучающимися по подготовке к государственной итоговой аттестации. Для высокомотивированных обучающихся, можно уменьшить время, или дать дополнительные задания, тем самым увеличить количество баллов.

По истечении времени можно провести самопроверку или взаимопроверку используя «Лист самооценки, коррекции знаний» (Приложение 2).

Для закрепления материала, обучающимся можно предложить ссылки, по которым они смогут отработать свои умения и навыки по решению 23 и 24 заданий.

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-6

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#bi

https://bio-ege.sdamgia.ru/

https://vk.com/wall-206407060_523

- Этап подведения итогов занятия. Рефлексия

Свободный микрофон…

- сегодня я узнал…

- было трудно…

- я понял, что…

- я научился…

- я смог…

- было интересно узнать, что…

- меня удивило…

- мне захотелось… и т.д.

«Конечно, научная истина всегда пробьёт себе путь в жизнь, но сделать этот путь скорым и более прямым зависит от людей, а не от истины». П.Л. Капица.

Благодарю за внимание!

Приложение 1.

Примеры заданий и их ключи (примеры заданий взяты из ресурса https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=307)

1. Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), а какая — независимой (задаваемой)? Объясните, как в данном эксперименте можно поставить отрицательный контроль*. С какой целью необходимо такой контроль ставить?

*Отрицательный контроль — это экспериментальный контроль, при котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному воздействию).

Экспериментатор решил исследовать изменения, происходящие с эритроцитами, помещёнными в растворы с различной концентрацией хлорида натрия (NaCl). В рамках эксперимента он распределил кровь по двум пробиркам, в каждую из которых добавил растворы NaCl с различной концентрацией в соотношении 1: 1 (на 1 мл крови — 1 мл раствора NaCl). По результатам наблюдений экспериментатор сделал рисунки эритроцитов А и Б.

Элементы ответов:

1. Независимая (задаваемая экспериментатором) переменная — концентрация соли в растворе (солёность); зависимая (изменяющаяся в результате эксперимента) — изменение формы (объёма) эритроцитов / изменение осмотического давления в эритроците (должны быть указаны обе переменные).

2. Клетку крови необходимо поместить в физиологический раствор (с концентрацией NaCl 0,9%), в котором концентрация солей соответствует концентрации солей в плазме крови. Остальные параметры необходимо оставить без изменений.

3. Такой контроль позволяет установить, действительно ли изменение концентрации солей обеспечивает изменение формы и объёма клеток.

2. Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), а какая — независимой (задаваемой)? Объясните, как в данном эксперименте можно поставить отрицательный контроль*. С какой целью необходимо такой контроль ставить?

*Отрицательный контроль — это экспериментальный контроль, при котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному воздействию).

Экспериментатор решил исследовать активность фермента амилазы в зависимости от реакции среды. В пробирку он прилил раствор крахмала и раствор фермента. После в пробирку он внес буферный раствор с рН=8. Затем пробирки поместил в термостат и добавил 1 каплю раствора йода. В результате в пробирке наблюдалось бледно-желтое окрашивание.

Элементы ответов:

1. Независимые переменные (задаваемые экспериментатором) — рН среды, температура, концентрации растворов, время реакции (обязательно должна быть названа реакция среды (рН)). Зависимая переменная (изменяющаяся в ходе эксперимента) — цвет раствора в пробирке после окончания опыта / активность фермента.

2. Необходимо взять ещё одну пробирку с крахмалом и ферментом и добавить буферный раствор с рН=7 (нейтральная среда).

3. Такой контроль позволяет установить, действительно ли действие фермента (и как результат отсутствие качественной реакции) зависит от рН среды.

3. Какую нулевую гипотезу* смог сформулировать исследователь перед постановкой эксперимента? Объясните, почему в эксперименте используется термостат. Почему результаты эксперимента могут быть недостоверными, если выдерживать пробирку в термостате менее 15 минут?

*Нулевая гипотеза — принимаемое по умолчанию предположение, что не существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами.

Экспериментатор решил исследовать активность фермента амилазы в зависимости от реакции среды. В пробирку он прилил раствор крахмала и раствор фермента. После в пробирку он внес буферный раствор с рН=8. Затем пробирки поместил в термостат и добавил 1 каплю раствора йода. В результате в пробирке наблюдалось бледно-желтое окрашивание.

Элементы ответов:

1. Нулевая гипотеза — действие амилазы не зависит от pH среды.

2. Скорость ферментативной реакции зависит от температуры. Чем выше температура, тем быстрее протекает реакция.

3. За короткое время не весь крахмал может успеть расщепиться, поэтому при последующей реакции с йодом можно получить сине-фиолетовое окрашивание — признак наличия крахмала.

4. Какую нулевую гипотезу* смог сформулировать исследователь перед постановкой эксперимента? Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), а какая — независимой (задаваемой)? Объясните, почему в эксперименте используется хлорид кальция.

*Нулевая гипотеза — принимаемое по умолчанию предположение, что не существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами.

Экспериментатор провел эксперимент с дафниями в целях изучения работы сердца. Для этого он взял культуру дафний из пруда и поместил их в растворе с восходящей концентрацией хлорида кальция. Результаты эксперимента показаны в таблице.

|

Вода из пруда |

Раствор, концентрация ионов кальция (г/л) |

||||

|

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

||

|

ЧСС/10 минут |

250 |

293 |

347 |

412 |

432 |

Элементы ответов:

1. Независимая переменная — концентрация кальция в растворе, зависимая ЧСС у дафний.

2. Нулевая гипотеза — ЧСС не зависит от концентрации ионов кальция в растворе.

3. Для сокращения сердечной мышцы нужны ионы кальция. Они активируют движение сократительных белков.

5. Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), а какая — независимой (задаваемой)? Объясните, как в данном эксперименте можно поставить отрицательный контроль*. С какой целью необходимо такой контроль ставить?

*Отрицательный контроль — это экспериментальный контроль, при котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному воздействию).

|

Забор крови |

Количество эритроцитов, млн/мм3 |

|

Первый |

5,5 |

|

Второй |

7,2 |

|

Третий |

8,1 |

Ученый провел эксперимент со спортсменами-добровольцами, осуществлявшими подъём в гору в два этапа. У группы спортсменов трижды осуществляли забор крови: первый раз на высоте 500 м, второй раз - через три недели проживания в горной деревне на высоте 2135 м над уровнем моря, третий раз - после второго этапа - восхождения на высоту 4050 м. В анализах оценивали количество эритроцитов во всех образцах крови (см. таблицу).

Элементы ответов:

1. Независимая (задаваемая экспериментатором) переменная — высота над уровнем моря, зависимая (изменяющаяся в зависимости от заданий) количество эритроцитов в крови (должны быть указаны обе переменные).

2. Измерить количество эритроцитов на небольшой высоте над уровнем моря, где проживает большая часть населения.

3. Такой контроль позволяет установить, действительно ли количество эритроцитов зависит от увеличения высоты над уровнем моря.

6. Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), а какая — независимой (задаваемой)? Объясните, как в данном эксперименте можно поставить отрицательный контроль*. С какой целью необходимо такой контроль ставить?

*Отрицательный контроль — это экспериментальный контроль, при котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному воздействию).

Экспериментатор решил изучить процесс работы мышц у домовой мыши (Musmusculs). Для этого он исследовал состояние мышц тренированных и нетренированных мышей, подвергая их одинаковым нагрузкам. Результаты эксперимента показаны на графике.

Элементы ответов:

1. Независимая (задаваемая экспериментатором) переменная — степень тренированности (время работы мышцы); зависимая (изменяющаяся в зависимости от заданной) — скорость накопления (количество) лактата (молочной кислоты) в мышцах (должны быть указаны обе переменные).

2. Необходимо исследовать состояние мышц тренированных и нетренированных мышей без нагрузок.

3. Такой контроль позволяет установить, действительно ли наличие нагрузки влияет на количество вырабатывающегося лактата.

7. Какую нулевую гипотезу* смог сформулировать исследователь перед постановкой эксперимента? Объясните, почему в конические воронки помещались строго равное количество одинаковых веточек растения элодеи? Почему результаты эксперимента могут быть недостоверными, если известно, что температура воды в трёх ёмкостях была разной?

*Нулевая гипотеза — принимаемое по умолчанию предположение, что не существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами.

|

Длина световой волны, нм |

Уровень воды в пробирке, см |

|

420 |

16,5 |

|

550 |

18,3 |

|

670 |

15,8 |

Ученым был проведен эксперимент с водным растением элодеей. В три конические воронки, помещались по 10 одинаковых веточек этого растения. Воронки погружались на дно трех аквариумов, поверх воронок устанавливались пробирки с водой, как показано на рисунке. Каждый аквариум освещался в течение 1 ч светом определенной длины волны (420 нм, 550 нм и 670 нм), после чего измерялся уровень воды в пробирках. Результаты приведены в таблице.

Элементы ответов:

1. Нулевая гипотеза — уровень воды в пробирке (объём воздуха (кислорода) в пробирке) не зависит от длины световой волны.

2. Равное количество одинаковых веточек растения элодеи позволяет обеспечивать равный объём фотосинтезирующих органов, которые при одинаковых условиях будут поглощать, и выделять равное количество веществ.

3. Фотосинтез — многостадийный биологический процесс, скорость которого зависит от множества факторов.

4. При изменении температуры скорость фотосинтеза может меняться, что не позволяет в явном виде установить зависимость от длин волн.

8. Какую нулевую гипотезу* смог сформулировать исследователь перед постановкой эксперимента? Какой параметр был задан экспериментатором (независимая переменная), какой параметр менялся в зависимости от заданного (зависимая переменная)? Как изменится масса клубня, если из дистиллированной воды переместить его в обычную?

*Нулевая гипотеза — принимаемое по умолчанию предположение, что не существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами.

|

Изначальная масса фрагмента клубня (г) |

Масса фрагмента клубня, выдержанного в дистиллированной воде (г) |

Масса фрагмента клубня, выдержанного в 10% растворе поваренной соли (г) |

Ученый провел эксперимент с фрагментами клубня картофеля. Равные по размеру и массе фрагменты картофеля он поместил в две емкости. Одну емкость он заполнил дистиллированной водой, а другую — 10% раствором поваренной соли. После выдерживания образцов в жидкостях в течение 3 часов, он снова их взвесил. Результаты взвешивания приведены в таблице.

Элементы ответов:

1. Независимая переменная — концентрация соли в растворе; зависимая — масса фрагмента клубня (должны быть указаны обе переменные).

2. Нулевая гипотеза — Масса клубня не зависит от концентрации соли врастворе.

3. Масса клубня уменьшится.

Примеры заданий взяты из ресурса https://sdamgia.ru/

9. В 1881 году Луи Пастер в рамках эксперимента ввел 25 овцам ослабленный возбудитель сибирской язвы. Все особи впоследствии выжили. Через некоторое время он ввел вирулентный штамм возбудителя сибирской язвы первой группе, иммунизированной ослабленным штаммом, и второй группе, которой ничего не делали. Через 3 дня были получены следующие результаты. Один из первой группы умер от сибирской язвы, а вторая группа умерла полностью. Объясните результаты эксперимента. какой препарат испробовал Л. Пастер в этом эксперименте? Какой иммунитет выработался у животных после введения этого препарата? Почему выжила преимущественно первая группа животных? Как погибла вторая группа животных? Какие параметры в этом эксперименте были заданы самими экспериментаторами (независимые переменные), а какие параметры изменялись в зависимости от независимых переменных (зависимые переменные)?

Элементы ответа:

1. препарат, содержащий ослабленный возбудитель, т.е. вакцина,

2. при введении вакцины животное приобретает искусственный активный иммунитет,

3. у первой группы овец после действия вакцины в крови появились антитела против сибирской язвы, поэтому они перенесли введение высоковирулентного штамма,

4. животные из второй группы не смогли приобрести иммунитет к сибирской язве и погибли,

5. независимая переменная (заданная экспериментатором) — превакцинация или отсутствие вакцинации,

6. зависимая переменная (изменяемая в ходе эксперимента) — формирование или отсутствие иммунитета к сибирской язве.

10. Для исследования феномена экспериментатор заставил испытуемого закрыть левый глаз рукой, включил звонок на 10 секунд и закрыл правый глаз испытуемого темным экраном. Это повторялось 10 раз с интервалом в 40 секунд. Затем экспериментатор включал звонок, не закрывая правый глаз испытуемого, и наблюдал за расширением зрачка. Результаты эксперимента. Какие рефлексы были выработаны? Какие факторы в этом эксперименте были безусловными стимулами, а какие — условными? Как эти стимулы воздействовали на испытуемых? Какие параметры эксперимента были заданы самим экспериментатором (независимые переменные) и какие параметры изменялись соответствующим образом (зависимые переменные)?

Элементы ответа:

1. у испытуемого выработался условный зрачковый рефлекс,

2. безусловный стимул — затемнение глаз (вызывающее безусловный рефлекс — расширение зрачка при слабом освещении),

3. условный стимул — звук звонка (в сочетании с безусловным стимулом для временного объединения зрачкового рефлекторного центра и слухового центра),

4. независимая переменная (задается экспериментатором) — сочетание звука звонка и экранированного наведения взгляда, длительность действия звукового сигнала, количество повторений,

5. зависимая переменная (изменялась в ходе эксперимента) — расширение зрачка в ответ на звуковой сигнал.

11. Скорость фотосинтеза определялась путем измерения количества кислорода, выделяемого растением за определенное время. Для проведения эксперимента необходимо следующее оборудование: анализатор жидкого кислорода, вода, водные растения (например, Elodeacanadensis), светодиодные лампы с различной светоотдачей (300, 500, 800 и 1100 Лм), стеклянные колбы, секундомер и фольга. Какая переменная будет зависимой переменной, а какая — независимой переменной в этом эксперименте? Какие действия необходимы для повышения надежности полученных результатов (устранения влияния случайных ошибок на результаты эксперимента)?

Элементы ответа:

1. зависимой переменной является количество кислорода, выделяемого растением,

2. независимая переменная — интенсивность света (мощность лампы),

3. название параметра: время реакции (интервал времени измерения),

4. объясните метод контроля и используйте секундомер, чтобы убедиться, что время реакции (время измерения) одинаково для каждого источника света.

12. В 1928 году Ф. Гриффитс экспериментально продемонстрировал способность бактерий передавать друг другу генетическую информацию в процессе трансформации. Сначала он ввел мышам два штамма Streptococcus pneumoniae — непатогенный штамм R (А) и патогенный штамм S (В). Затем, когда вводились термически убитые клетки штамма S (С), мыши выживали. В последнем эксперименте вводились живые бактерии штамма R и мертвые бактерии штамма S (D), в результате чего мыши погибли. Объясните результаты экспериментов C и D. Почему бактериальные клетки были изменены в эксперименте D? Почему они стали более вирулентными? В этих экспериментах какие параметры задавались самими учеными (независимые переменные) и какие параметры изменялись в зависимости от них (зависимые переменные)?

Элементы ответа:

1. в эксперименте B мыши выжили, потому что только живые бактерии могут запустить инфекционный процесс,

2. в эксперименте D ДНК из мертвых бактерий штамма S проникла в живые бактерии штамма R и сделала их высокотоксичными (процесс трансформации),

3. поэтому в эксперименте D у мышей развился инфекционный процесс, и они погибли,

4. независимыми переменными (заданными экспериментатором) были штамм бактерий, введенный мышам, и состояние мышей (мертвые/живые),

5. зависимая переменная (которая изменяется в ходе эксперимента) — состояние мышей (мертвые или живые) после введения бактерий.

13. Для изучения изменений активности амилазы слюны в результате реакции среды экспериментатор поместил по 2 мл 1% раствора крахмала и слюны в две пробирки. pH=7,0 буфер в первой пробирке и pH=9,2 буфер во второй пробирке. Затем обе пробирки поместили в инкубатор и оставили на 15 минут. После завершения инкубации в каждую пробирку добавили по одной капле йода; раствор в первой пробирке окрасился в бледно-желтый цвет, а раствор во второй — в сине-фиолетовый. Объясните результаты этого эксперимента. Почему цвет раствора в пробирках 1 и 2 разный? Какой параметр задается экспериментатором (независимая переменная) и какой параметр изменяется в зависимости от него (зависимая переменная)?

Элементы вашего ответа:

1. амилаза в слюне расщепляет (гидролизует) крахмал,

2. йод реагирует с крахмалом и окрашивает его в сине-фиолетовый цвет (йодкрахмальный тест),

3. в первой пробирке, в которой реагировала нейтральная среда, амилаза активировалась и полностью расщепила крахмал,

4. поэтому добавление йода не вызвало сине-фиолетового окрашивания (разбавленный раствор йода дал бледно-желтый цвет),

5. во второй пробирке, прореагировавшей со щелочью, амилаза потеряла свою активность (денатурировала) и не могла расщепить крахмал,

6. поэтому при добавлении йода наблюдалось сине-фиолетовое окрашивание,

7. независимые переменные (задаются экспериментатором) — рН среды, температура, концентрация раствора и время реакции (должны быть названы как минимум две переменные, одна из которых — реакция (рН) среды),

8. зависимая переменная (которая изменяется в ходе эксперимента) — активность амилазы и цвет раствора в пробирке в конце эксперимента.

14. Для изучения заболеваний, поражающих листья табака, сок с больных растений пропускали через фильтр с размером пор 750 нм, который задерживает частицы, сравнимые по размеру с бактериями. Когда отфильтрованный сок исследовали под оптическим микроскопом, инфекционные агенты не были обнаружены. Однако при поливе здоровых растений инфекция все же была обнаружена. Какая инфекция является возбудителем болезни листьев табака? По какой причине она не была обнаружена в фильтре? Почему здоровые растения заболевают при обработке фильтратом? В этих экспериментах какие параметры задавали сами ученые (независимые переменные) и какие параметры изменялись соответственно (зависимые переменные)?

Элементы вашего ответа:

1. инфекционный агент, заражающий табак, — это вирус,

2. вирусы меньше по размеру, чем поры фильтров, использованных в экспериментах,

3. вирус не остается на поверхности фильтра, а проходит через поры и попадает в фильтрат, используемый для обработки здоровых растений,

4. независимая переменная (задается экспериментатором) — размер пор фильтра, растения табака и тип вируса,

5. зависимая переменная (изменяется в ходе эксперимента) — состояние здоровых растений после обработки фильтратом.

15. Чтобы определить природу атомов кислорода — из воды или углекислого газа, во время эксперимента к растениям подавали воду, содержащую изотоп кислорода 18O, и углекислый газ и анализировали содержание кислорода в выделяемом растениями кислороде. Было установлено, что при питании растений водой, содержащей метку, выделяемый кислород содержал изотоп, а при питании растений водой состав получаемого кислорода не содержал изотопа. Какой параметр задается экспериментатором (независимая переменная) и какой параметр изменяется в зависимости от независимой переменной (зависимая переменная)? Как называется метод, использованный исследователем? Из молекул воды и углекислого газа атомы кислорода превращаются в молекулы кислорода? Во время какой фазы фотосинтеза образуется кислород? В какой части хлоропласта происходит эта фаза? В растениях кислород вырабатывается в темноте?

Элементы ответа:

1. независимой переменной (заданной экспериментатором) является источник изотопа 18O, а зависимой переменной (которая изменяется в результате эксперимента) — наличие 18O в молекулах кислорода, выделяемого растением (обе переменные должны быть указаны),

2. метод меченых атомов,

3. из молекул воды,

4. в фазе со светом,

5. на тилакоидных мембранах/гранулах,

6. нет, не образуется.

16. Для определения зависимости между скоростью плавания и условиями окружающей среды для аксолотлей были отобраны 10 особей одинакового возраста и веса и разделены на две равные группы. Первая группа (контрольная) содержалась в одинаковых условиях при комнатной температуре и глубине 30 см. Вторая группа содержалась в более сухих условиях при температуре воды на 60°C ниже комнатной и глубине воды 20 см. В этом эксперименте какие параметры были заданы экспериментатором (независимые переменные) и какие параметры изменились в ответ (зависимые переменные)? Какова взаимосвязь между метаморфозом у Ambystoma? Каковы особенности личинок Ambystoma по сравнению со многими другими цестодами? Какие морфологические изменения происходят во время метаморфоза у Axolotar? Пожалуйста, перечислите как минимум два.

Элементы ответа:

1. независимая переменная (задается экспериментатором) — условия выращивания — температура — количество воды, зависимая (изменяется в результате эксперимента) — метаморфоз/аксолотль во взрослую особь Ambystoma.

2. метаморфоз при изменении условий окружающей среды, таких как температура воды и количество воды,

3. личинки Ambystoma являются неотеническими. В отличие от других земноводных, Ambystoma достигают половой зрелости и способны размножаться на личиночной стадии,

4. редукция наружных жабр,

5. укорачивание/удлинение хвоста,

6. изменения в окраске кожи.

17. Были отобраны две группы для изучения изменений, происходящих в растениях, лишенных азотсодержащих минералов в жидкой среде, в которой они выращиваются. Первая группа была выращена на среде, содержащей все необходимые минеральные соединения, а вторая — на среде, не содержащей источника азота, и растения были взвешены через 4 недели. Какой параметр задается экспериментатором (независимая переменная) и какой параметр изменяется под его воздействием (зависимая переменная)? Какое растение имеет наибольшую массу? Назовите не менее трех групп органических веществ в растениях, для синтеза которых необходимы атомы азота. Как называется экологический фактор, количественное значение которого превышает видовой оптимум?

Элементы ответа:

1. независимой переменной (задается экспериментатором) является содержание источника азота в питательной среде, а зависимой переменной (которая изменяется в результате эксперимента) — масса растения (обе переменные должны быть заданы)

2. масса растений, выращенных на среде, содержащей все необходимые минералы, была выше,

3. белки или аминокислоты, нуклеиновые кислоты или ДНК и РНК, нуклеотиды или азотистые основания, алкалоиды (любые три группы веществ),

4. лимитирующие (ограничивающие) факторы

18. Для изучения защитных свойств вакцины Sputnik V против инфекции SARS-CoV-2 испытуемые были разделены на две группы. Первой группе ввели вакцину, а второй — плацебо, так что сами испытуемые не знали, что им ввели. Затем были собраны данные о случаях заражения в течение 6 месяцев после иммунизации в обеих группах. 0,027% испытуемых в группе вакцинированных и 1,1% испытуемых в группе плацебо были инфицированы.

Какие параметры были установлены исследователями и какие параметры были изменены? Как объяснить различия в вакцинах против вируса? Какой тип иммунитета формируется у вакцинированных и инфицированных людей? Как формируется иммунитет к вирусу?

Элементы ответа:

1. независимой переменной является вакцинированный субъект, а зависимой переменной — вероятность того, что субъект будет инфицирован,

2. вакцина представляет собой ослабленную или инактивированную версию вируса или его компонентов (белок или РНК),

3. вакцинированный человек приобретает искусственный активный иммунитет,

4. инфицированный человек приобретает естественный активный иммунитет,

5. организм вырабатывает антитела против вируса, которые связываются с поверхностью вируса и не дают ему проникнуть в клетки,

6. фагоциты уничтожают вирус.

19. Для изучения роста вновь выделенной кишечной палочки на среде с ампициллином исследователи инокулировали культуры на среду с концентрацией ампициллина 0 мкг/мл, 10 мкг/мл и 100 мкг/мл. Бактерии росли в оптимальных условиях; клетки во второй чашке культивировались некоторое время в среде, содержащей 10 мкг/мл ампициллина, и были перенесены в среду, используемую для третьей чашки, после чего через 24 часа выросло шесть колоний. Какой параметр задается экспериментатором (независимая переменная) и какой параметр изменяется экспериментатором (зависимая переменная) Объясните, почему в первой культуре с 100 мкг/мл ампициллина не наблюдалось роста колоний и почему рост колоний наблюдался в следующей культуре. Объясните, почему необходимо пройти полный курс антибиотиков и не прекращать их прием даже при появлении признаков улучшения.

Элементы ответа:

1. независимая переменная — концентрация ампициллина, зависимая переменная — количество колоний E. coli.

2. первая культура с концентрацией ампициллина 100 мкг/мл не показала роста колоний. Это объясняется тем, что такая концентрация смертельна для бактерий, у которых нет защитного механизма против этого антибиотика,

3. при культивировании в среде с концентрацией ампициллина 10 мкг/мл бактерии стали устойчивы к ампициллину и смогли переносить концентрацию 100 мкг/мл,

4. устойчивость возникает в результате мутации,

5. вероятность развития резистентных штаммов у пациентов выше, если лечение антибиотиками не завершено.

20. Известно, что пресноводные дафниды размножаются моногенно, оставляя в потомстве только самок летом и размножаясь половым путем с двумя родителями осенью. Поэтому исследователи решили изучить взаимодействие между разными поколениями Daphniamagna и патогенными бактериями, которые сосуществуют с ними. Взяв Daphniamagna и бактерии из одного пруда и заразив их бактериями, они обнаружили, что моногенные Daphniamagna были вдвое менее устойчивы к бактериям, чем двуродительские Daphniamagna. Какой параметр задает экспериментатор (независимая переменная) и какой параметр он варьирует (зависимая переменная)? Объясните, почему моногенетическое потомство оказалось менее устойчивым к бактериям. Почему моногенез не заменил в ходе эволюции двуродительское размножение, несмотря на его восприимчивость к бактериям?

Элементы ответа:

1. независимой переменной является происхождение Daphniamagna (моногенетическое или от двух родителей), а зависимой переменной — устойчивость к бактериям,

2. моногенетическое потомство более генетически однородно, чем потомство, полученное от двух родителей,

3. бактерии успевают адаптироваться к моногенетическому потомству в течение лета и могут заражать его более эффективно,

4. многие из разнообразных генотипов, полученных в результате скрещивания двух родителей, устойчивы к бактериям,

5. преимуществом моногенетического размножения является его быстрая скорость воспроизводства.

Интернет – ресурсы:

- https://facts.museum/out3865(обращение 14.01.2023 г.)

- https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-6(обращение 15.01.2023 г.)

- https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#bi(обращение 17.12.2023 г.)

- https://bio-ege.sdamgia.ru/(обращение 18.12.2023 г.)

- https://vk.com/wall-206407060_523(обращение 18.01.2023 г.)

Приложение 2

ЛИСТ САМООЦЕНКИ, КОРРЕКЦИИ ЗНАНИЙ

_____________________________________________

(фамилия, имя)

|

№ задачи |

Предполагаемый ответ |

|

1 |

|

|

2 |

|

|

3 |

|

|

4 |

|

|

5 |

|

|

6 |

|

|

7 |

|

|

8 |

|

|

9 |

|

|

10 |

|

|

11 |

|

|

12 |

|

|

13 |

|

|

14 |

|

|

15 |

|

|

16 |

|

|

17 |

|

|

18 |

|

|

19 |

|

|

20 |

Раздел в кодификаторе, посвященный этому номеру называется “Клетка как биологическая система”.

Темы, представленные в кодификаторе:

2.1 Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов – основа единства органического мира, доказательство родства живой природы.

2.2 Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов

2.3 Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека.

2.4 Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа ее целостности.

2.5 Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. Энергетический обмен и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.

2.6 Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот.

2.7 Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза.

Задание EB0221

Рассмотрите таблицу «Биология как наука». Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком

|

Разделы биологии |

Области исследования |

| Этология | Закономерности поведения животных в естественных условиях |

| ? |

Строение клеток организмов разных царств |

Цитоло́гия (от греч. κύτος — «клетка» и λόγος — «учение», «наука») — раздел биологии, изучающий живые клетки, их органеллы, их строение, функционирование, процессы клеточного размножения, старения и смерти.

Ответ: цитология

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB0218D

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. С помощью каких методов изучают строение и состав клеток?

- гибридизации

- кольцевания

- центрифугирования

- мониторинга

- микроскопии

Исходя из условия задания, нам необходимо найти методы цитологии. Гибридизация – генетический метод. Кольцевание – метод экологический, применяемый для отслеживания перемещения птиц. Центрифугирование – цитологический метод, благодаря которому можно разделить клеточные структуры, т.к они имеют разную плотность. Мониторинг – экологический метод. Микроскопия – метод цитологии, позволяющий изучать строение клеток.

Ответ: 35

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB0219D

Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований». Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком.

| Частнонаучный метод | Применение метода |

| Близнецовый | Определение роли факторов среды в формировании фенотипа человека |

| ? | Изучение особенностей фаз митоза на фиксированном препарате |

Фазы митоза на фиксированном препарате исследуются при помощи микроскопа. Следовательно, одним из подходящих цитологических методов является микроскопия.

Ответ: микроскопия

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB0220D

Рассмотрите таблицу «Биология как наука». Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком.

| Разделы биологии | Объект изучения / Область исследования |

| Генетика | Закономерности наследственности |

| ? | Использование биологических процессов и систем в сельском хозяйстве, медицине и промышленности |

Биотехнология — раздел биологии, в рамках которого изучаются возможности использования живых организмов и биологических процессов для получения разных продуктов.

Ответ: биотехнология

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

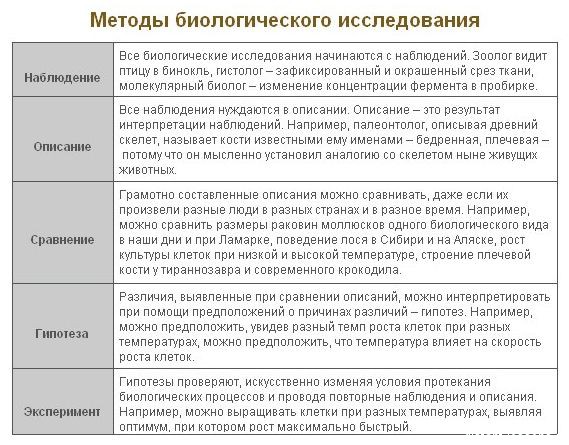

Задание EB1038

Все представленные на схеме вещества, кроме двух, имеют в своём составе азотистое основание — аденин. Определите два вещества, «выпадающие» из общего списка, и запишите

В состав ДНК и РНК точно входят Аденин, ведь отличаются они совсем другими азотистыми основаниями: Аденину в РНК по принципу комплементарности соответствует Урацил, а не Тимин. На картинке с тРНК вообще видны буквы А. Это и есть Аденин.

Внимание! Раз на первой картинке была ДНК, то это совсем не значит, что на второй и третьей тоже она. Это может быть любой другой белок, в состав которого Аденин может и не входить.

Остается еще АТФ. В ее она включает в себя Аденин, так что под решение вопроса не подходит.

Лишними являются вторичная и третичная структура неопределенного белка.

Ответ: 23

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB22071

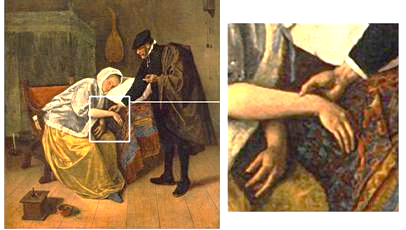

Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. Примеры каких научных методов иллюстрирует сюжет картины голландского художника Я. Стена «Пульс»?

- абстрагирование

- моделирование

- эксперимент

- измерение

- наблюдение

Врач явно занят тем, что измеряет пульс, картина даже так и называется. Очевидно, что используется такой научный метод как измерение.

Разберемся с остальными понятиями. Человек точно не мастерит никакой макет, значит ,это не моделирование.

Почему же это не эксперимент и не абстрагирование? Абстрагирование — метод научного познания в форме операции мысленного отвлечения от ряда свойств, связей и отношений исследуемого объекта, которые несущественны для решения поставленных задач. Врач не проводит никаких манипуляций с девушкой, а просто считает пульс, смотрит на часы, на чем он и сосредоточен. Абстрагироваться здесь не от чего, а эксперимента попросту не было. Вот если бы там стояло, как минимум, два врача, замеряющих пульс, но притом одна девушка сидела в кресле, а другая, к примеру, была напугана, то это был бы эксперимент.

Таким образом, приходим к выводу, что подходят измерение и наблюдение.

Ответ: 45

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB21492

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие методы научного исследования используются для

А) выделения органоидов одного вида и

Б) локализации определённых химических веществ в клетке?

- гистологический

- центрифугирования

- радиоизотопный

- цитогенетический

- клонирования

Разберемся с терминами:

- Гистологический — значит, связан с тканями, так как гистология-наука о тканях.

- Центрифугирование — вращение пробирки с препаратом в специальном аппарате на большой скоростью определенное количество времени.

- Радиоизотопный. Знакома часть слова “изотоп”. т.е разновидность атома

- Цитогенетический. Цитология — наука о клетке. Генетика- наследственность и развитие организма.

- Клонирование — искусственное создание идентичного организма или чего-то уровнем ниже.

Какие-то из этих методов должны найти что-то и выделить определённую часть из клетки. Сразу же отсеиваем клонирование.

Думаем дальше. Речь идет о клетке, а точнее, об её органоидах. Есть гистологический метод, но ткань -слишком высокий уровень организации, чтобы работать с ним в данном случае. Гистологический отпадает.

Есть вариант с цитогенетическим методом. Работает явно с клеткой, однако метод генетический, а у нас стоят вопросы про органоиды и химические вещества. Не подходит.

Остаются радиоизотопный метод и центрифугирование.

Для изучения локализации отдельных химических веществ в клетке широко используются методы цито- и гистохимии (например, радиоизотопный). Они основаны на избирательном действии реактивов и красителей на определенные химические вещества, содержащиеся в той или иной клеточной структуре.

Избирательно выделять органоиды можно только при центрифугировании: разрушенные клетки помещают в центрифугу — прибор, в котором пробирки с клеточным материалом вращаются на очень высокой скорости. Разные клеточные структуры имеют различные массу, размеры и плотность, поэтому под действием центробежной силы в растворах определенных веществ (например, сахарозы или хлорида цезия) они оседают с разной скоростью и останавливаются в определенном слое жидкости, что дает возможность отделить одни частицы от других. Таким методом отделяют митохондрии, рибосомы и другие органоиды клетки.

Ответ: 23

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB20952

Ниже приведён перечень понятий. Все они, кроме двух, являются уровнями организации живого. Найдите два понятия, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

- биосферный

- генный

- популяционно-видовой

- биогеоценотический

- абиогенный

Уровни организации живой материи необходимо просто выучить, но это легко, нужно лишь понимать и представлять, что из чего состоит:

- Молекулярный – это уровень сложных органических веществ – белков и нуклеиновых кислот. На этом уровне происходят химические реакции обмена веществ (гликолиз, кроссинговер и т.п.), но молекулы сами по себе еще не могут считаться живыми.

- Клеточный. На этом уровне возникает жизнь, потому что клетка – минимальная единица, обладающая всеми свойствами живого.

- Органно-тканевой – характерен только для многоклеточных организмов.

- Организменный – за счет нервно-гуморальной регуляции и обмена веществ на этом уровне осуществляется гомеостаз, т.е. сохранение постоянства внутренней среды организма.

- Популяционно-видовой. На этом уровне происходит эволюция, т.е. изменение организмов, связанное с приспособлением их к среде обитания под действием естественного отбора. Наименьшей единицей эволюции является популяция.

- Биогеоценотический (совокупность популяций разных видов, связанных между собой и окружающей неживой природой). На этом уровне происходят:

- круговорот веществ и превращение энергии, а также

- саморегуляция, за счет которой поддерживается устойчивость экосистем и биогеоценозов.

7. Биосферный. На этом уровне происходят:

- глобальный круговорот веществ и превращение энергии, а также

- взаимодействие живого и неживого вещества планеты.

Как мы видим, в перечень не входит ни абиогенный уровень, ни генный. Следовательно, эти термины лишние.Ответ: 25

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить