Рабочая программа

элективного курса по русскому языку

для 11 класса

«Подготовка к ЕГЭ.

Теория и практика написания сочинений»

Учитель: Пономарева О.В.

2015 год

1. Пояснительная записка

Элективный курс “Подготовка к ЕГЭ. Теория и практика написания сочинений ” предназначен для учащихся 11 класса и рассчитан на 34 часа.

Цель данного элективного курса заключается в развитии речемыслительного потенциала каждого выпускника, а с другой стороны, в подготовке его к написанию эссе и сочинения-рассуждения. К тем письменным работам, больше других соответствующей контрольным функциям итогового сочинения и экзамена.

В результате изучения элективного курса «Подготовка к ЕГЭ. Теория и практика написания сочинения» выпускники научатся:

понимать и интерпретировать читаемый текст (адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в тексте);

определять его основную тему, важнейшие мысли, позицию автора;

оценивать позицию автора, на этой основе формировать замысел собственного высказывания, определять его основную мысль;

выстраивать композицию письменного высказывания, подчиняя её логике выражения своего коммуникативного намерения;

выбирать нужный для данного случая стиль и тип речи;

отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи;

соблюдать нормы литературного языка, в том числе орфографические и пунктуационные;

самостоятельно определять свою, личностную, позицию и корректно выражать ее, соблюдая принятые в культурном обществе нормы речевого поведения.

Курс строится на развитии одного из разделов школьного предмета – русского языка, раздел «Развитие связной речи учащихся».

Цели курса

-Подготовка учащихся к ЕГЭ и итоговому сочинению.

-Развитие творческих способностей учащихся.

-Развитие связной монологической речи.

-Развитие логического мышления.

-Привитие любви к родному языку.

Задачи курса

Основными задачами курса являются:

– обеспечение системного овладения учащимися знаниями по теории написания сочинения;

– совершенствование навыков написания эссе и сочинения-рассуждения;

— развитие продуктивного мышления через анализ текста;

— творческое осмысление полученных знаний и их перенос на личный опыт учащихся;

— развитие способности к самостоятельной деятельности;

— привитие стремления к приобретению знаний.

Технологии проведения занятий.

Для получения высоких практических результатов необходимо использовать активные формы обучения: семинар, конференция, исследование, практическая работа и другие.

Работа может проводиться фронтально, в парах или сменных группах, индивидуально.

Требования к знаниям, умениям и навыкам

В результате реализации данного элективного курса учащийся

должен знать:

– способы формулирования проблемы текста;

– виды вступлений и заключений;

— виды комментария;

– основные особенности выпускного сочинения ;

– основы анализа текста;

– способы аргументации в сочинении;

– виды ошибок в сочинении и пути их предупреждения;

должен уметь:

– логично выстраивать сочинение по тексту;

– убедительно и аргументированно изложить собственную позицию;

– выполнять лингвостилистический анализ текста;

– формулировать свое отношение на основе проведенного анализа;

– не допускать речевые, грамматические, логические, этические, фактические ошибки в содержании сочинения.

- Календарно-тематическое планирование

|

№ |

Тема занятия |

Вид занятия |

Коли чество часов |

Виды самостоятельной работы |

Дата проведения |

|

|

План |

Факт |

|||||

|

Раздел 1.Ввведение. |

||||||

|

1 |

Особенности выпускного сочинения в 2016 году |

Урок формирования новых знаний |

1 |

|||

|

Раздел 2. Теория и практика написания эссе. |

||||||

|

2 |

Структура, план, признаки эссе. |

Урок формирования новых знаний |

1 |

Написание литературно-критического эссе |

||

|

3 |

Классификация эссе |

Урок формирования новых знаний |

1 |

Написание личностного эссе в форме письма |

||

|

4 |

Требования к написанию выпускного эссе. |

Урок формирования новых знаний |

1 |

Подбор художественного материала к тематическим направлениям |

||

|

5 |

Критерии оценивания эссе |

Урок формирования новых знаний |

1 |

Подбор художественного материала к тематическим направлениям |

||

|

6-7 |

Подбор материала и написания эссе по тематическому направлению «Опыт и ошибки» |

Практикум |

2 |

Аргументация по тематическому направлению |

||

|

8-10 |

Подбор материала и написания эссе по тематическому направлению «Разум и чувства» |

Практикум |

3 |

Аргументация по тематическому направлению |

||

|

11-13 |

Подбор материала и написания эссе по тематическому направлению «Честь и бесчестье» |

Практикум |

3 |

Аргументация по тематическому направлению |

||

|

14-15 |

Подбор материала и написания эссе по тематическому направлению «Победа и поражения» |

Практикум |

2 |

Аргументация по тематическому направлению |

||

|

16-17 |

Подбор материала и написания эссе по тематическому направлению «Дружба и вражда» |

Практикум |

2 |

Аргументация по тематическому направлению |

||

|

Раздел 2. Теория и практика написания сочинения-рассуждения |

||||||

|

18-19 |

Особенности написания сочинения-рассуждения. Тезис. Проблема. Аргументы. |

Практикум |

2 |

Тестирование. Комментарий и оценивание ученического сочинения. Редактирование текста. |

||

|

20 |

Варианты вступительной части. |

Урок формирования новых знаний |

1 |

Написание вступительной части |

||

|

21 |

Схема основной части сочинения-рассуждения. |

Урок формирования новых знаний |

1 |

Написание основной части |

||

|

22 |

Варианты заключительной части. |

Урок формирования новых знаний |

1 |

Написание заключительной части |

||

|

23-24 |

Структурные компоненты и типичные конструкции предложений в сочинении-рассуждении. |

Комбинирован ный урок |

2 |

Работа с таблицами речевых моделей различных структурных компонентов сочинения. Упражнения по анализу и написанию отдельных частей сочинения. Анализ композиции ученического сочинения. |

||

|

25-26 |

Аргументация собственного мнения |

Практикум |

2 |

Подбор тематических аргументов |

||

|

27 |

Фактические ошибки в содержании сочинения-рассуждения и способы их устранения. |

Комбинирован ный урок |

1 |

Логические ошибки в содержании сочинения-рассуждения и способы их устранения. |

||

|

28 |

Понимание и интерпретация содержания исходного текста. |

Практикум |

1 |

Работа с текстами из вариантов ЕГЭ разных лет в соответствии с критериями оценивания задания С текущего учебного года. |

||

|

29-33 |

Итоговая работа. Написание сочинения-рассуждения. |

Практикум |

4 |

Контрольная работа. |

||

|

34 |

Анализ сочинения |

Практикум |

1 |

Оценивание своего сочинения-рассуждения. |

3. Список литературы

1.Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания: Учебно-методическое пособие для студентов и учителей-словесников. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2000. – 256 с.

2.Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 2008 с.

3.Русский язык. Выполнение задания части 3 (С): учебно-методическое пособие / Г.Т.Егораева. – М.: Издательство «Экзамен», 2015.

4. ФИПИ, Рекомендации.

7. Материал для практикумов

Задание 1.

(1)… (2)Многие годы в этих местах ведётся исследование процессов, протекающих на Земле в нижних и верхних слоях атмосферы. (3)Возникает вопрос: почему познавать атмосферу нужно непременно за восьмидесятым градусом северной широты? (4)… верхние слои атмосферы именно в полярных широтах находятся в особых геофизических условиях. (5)В полярную ночь, которая длится здесь почти четыре месяца, ультрафиолетовые лучи солнца не касаются атмосферы, зато в полярный день они основательно прогревают её. (6)У учёных есть основания полагать, что эти процессы оказывают влияние на состояние погоды средних и умеренных широт.

Какое предложение должно быть первым?

1) Атмосфера Земли поглощает значительную часть поступающих от Солнца ультрафиолетового и рентгеновского излучений.

2) Многие ледяные острова Арктики недоступны для научных исследований.

3) Остров Хейса расположен в Арктике, почти в центре архипелага Земля Франца-Иосифа.

4) Атмосфера обеспечивает на Земле благоприятный температурный режим, снижает амплитуду изменений температуры от дня к ночи.

Какое из слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в четвёртом предложении текста?

1) Следовательно,

2) Тем не менее

3) Между тем

4) Дело в том, что

Задание 2.

(1) … (2)На своих заседаниях ООН не раз ставила вопрос о защите окружающей среды и принимала специальные резолюции.

(З)Большое внимание, уделяемое этой проблеме, в значительной мере определяется гигантским прогрессом науки и техники, усиленной эксплуатацией природных ресурсов и быстрым ростом населения земного шара. (4)… из этого не следует делать выводы, что нашей планете грозит перенаселение и природные ресурсы вскоре не смогут обеспечить человечество. (5)У человечества не будет оснований для тревоги, если часть своего труда оно постоянно будет затрачивать на восстановление природных ресурсов, а богатства природы использовать разумно.

Какое предложение должно быть первым?

1) Научно-техническая революция привела в целом к повышению уровня жизни людей, в то же время есть страны, где большая часть населения голодает.

2) Численность населения нашей планеты превысила 6 миллиардов.

3) В последнее время информационная безопасность становится важнейшей проблемой как в национальном, так и в международном масштабе.

4) Технический прогресс и быстрый рост населения Земли приводит к сверхинтенсивной эксплуатации ресурсов планеты.

Какое из слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в четвёртом предложении текста?

1) Следовательно, 2) Однако

3) Иными словами, 4) Кроме того,

Задание № 3

(1)Как-то раз я спросил у одной художницы, почему это на полотнах старых мастеров лица у детей такие взрослые. (2)Мадонна или просто какая-нибудь женщина держит на руках ребёнка или ведёт его за ручку, телом он совсем маленький, а глаза смотрят серьёзно.

(3)Художница ответила мне примерно так. (4)Старые мастера и вообще большие живописцы прошлого видели в младенце прежде всего человека. (5)Ведь главное в каждом малыше не то, что он ребёнок, а то, что он человеческий ребёнок. (6)И жизнь у него человеческая — трудная, сложная. (7)Конечно, детство — это заря жизни, это счастье. (8)Но сам ребёнок этого счастья не осознаёт. (9)Вот вы в детстве были счастливы?

(10)Выслушав её, я призадумался. (11)Конечно, какой-то перехлёст был в её словах. (12)Но когда я начал перебирать в памяти грустные и счастливые впечатления своего детства, счастливых оказалось очень мало. (13)И причиной тому были отнюдь не родители, не окружающие, не трудности эпохи. (14)Мне просто некогда было быть счастливым.

(15)Ну а как же тогда быть с «золотым детством»? (16)«3олотое детство» — это прочно затверженная формула.

(17)А что если миф о золотом детстве придумали взрослые дяди и тёти, которые забыли свои детские годы? (18)Ведь если бы все в детстве были безоблачно счастливы, то из детей вырастали бы глупые люди. (19)Между тем мы живём в обществе людей разумных, талантливых, способных, умных, толковых, мыслящих, — и это во всех областях жизни.

(20)Детство — пора очень напряжённой учёбы («научения», как теперь говорится), пора освоения и усвоения бытия. (21)В детстве жить очень интересно и очень нелегко. (22)Колоссальный поток сведений, ощущений, переживаний вливается в сознание, и во всём надо разобраться, а умственных силёнок и опыта ещё очень мало. (23)Всё время ошибки, накладки, просчёты, недоумения. (24)Радость постижения чего-то мгновенно сменяется новыми поисками и новыми ошибками.

(25)Кто-то сказал, что каждый человек — это целый мир. (26)Но фундамент этого мира человек закладывает очень рано. (27)Самые тяжёлые камни нам приходится ворочать в детстве, потом уже пойдут кирпичики. (28)А под старость, с высоты взрослых лет, эти камни начинают казаться нам лёгкими, как пушинки, и мы начинаем вспоминать своё золотое детство.

(По В. Шефнеру)

После какого предложения текста должно стоять следующее предложение: «Причина лежала во мне самом»?

1) 8 2) 2 3) 13 4) 26

Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 21 -24?

1) описание 2) повествование и описание 3) повествование 4) рассуждение

Укажите предложение, в котором употреблены антонимы.

1) 1 2) 12 3) 13 4) 24

Задание № 4.

Прочитайте фрагмент рецензии, в котором анализируются языковые особенности приведённого выше текста. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

«Размышления известного поэта В. Шефнера настраивают читателя на совместные раздумья. Особенностью текста является ______ (предложения 15 — 18). Развитие авторской мысли нередко передаётся с помощью такого средства, как ______(в предложениях 13,19, 23). В последнем абзаце поэт создаёт яркий художественный образ с помощью ______, при этом важную роль играют ______ («камни» -«кирпичики»).»

Список терминов:

1) развёрнутая метафора 2) индивидуально-авторские слова 3) ирония

4) ряды однородных членов предложения 5) эпитеты 6) контекстные антонимы

7) просторечные слова

9) парцелляция 10) синтаксический параллелизм

Задание № 5

(1)Личная жизнь талантливых людей, как правило, вызывает огромный интерес у обывателя. (2)Это любопытство обычно не одобряется общественным мнением, однако некоторые подробности творческой жизни гениев действительно помогают человеку лучше познать самого себя.

(3)Возьмём, к примеру, такое сложное понятие, как творчество. (4)Известно, что идти в творчестве можно двумя путями: путём вдохновения и путём неустанного труда. (5)Существование двух типов творческой деятельности отнюдь не результат умозрительных рассуждений: наука в последние годы чётко выделяет два типа одарённых людей. (6)Существует два полюса гениальности: представителей одного можно было бы назвать гениями от природы, представителей другого -гениями от себя.

(7)Гении от природы — это Моцарт, Рафаэль, Пушкин; они творят так, как поют птицы: страстно, самозабвенно, естественно, непринуждённо. (8)Например, Иоганна Себастьяна Баха однажды спросили, трудно ли писать музыку, на что великий композитор ответил отрицательно, добавив, что главное — вовремя нужным пальцем попасть на нужную клавишу. (9)Гении от природы, как правило, выделяются своими способностями с детских лет, и судьба благоприятствует им уже в начале жизненного пути.

(10)В исторической веренице гениев от себя мы видим застенчивого, косноязычного Демосфена, ставшего величайшим оратором Древней Греции. (11)Здесь же и гигант Ломоносов, преодолевший свою великовозрастную неграмотность, и поразительный Ван Гог… (12)Многие из людей этого типа в детстве и юности производили впечатление малоспособных: английский писатель, политический деятель Свифт, немецкий математик, астроном, физик Гаусс считались бездарными; гениальный философ Гегель — неспособным к философии; великому Ньютону не давались точные науки, а знаменитого физика и математика Гельмгольца признавали чуть ли не слабоумным. (13)У гениев от себя преобладает несокрушимая воля, неуёмное стремление к самоутверждению, колоссальная жажда знаний и деятельности, феноменальная работоспособность.

(14)Жду от вас вопроса, который так и хочет сорваться у вас с языка: «Мы-то здесь при чём? (15)Мы-то не гении, мы обыкновенные школьники, студенты!» (16)Не спешите с выводами! (17)Ведь гении, представляющие два противоположных полюса, — это своего рода пики человеческих способностей, наглядно иллюстрирующие разный характер одаренности, способностей, ума. (18)По-моему, гении от природы -своеобразный «пик», представляющий людей эмоциональных, тогда как гении от себя — вершины взлёта рационального человеческого начала. (19)Каждый же из вас тяготеет к одному из этих полюсов. (20)И от вашего склада ума, творческого темперамента во многом зависит умение учиться, способность в дальнейшем выстроить свою профессиональную жизнь. (21)Так что учитесь у великих: размышления об их жизни, творческой судьбе помогут вам лучше понять себя.

(По В. Пекелису)

Какое суждение противоречит позиции автора текста?

1) Изучение особенностей творческой деятельности гениев помогает обычному человеку разобраться в разных типах человеческих способностей и тем самым лучше познать самого себя.

2) Существует два типа творческой деятельности, когда человек достигает творческих вершин либо путём вдохновения, либо путём неустанного труда.

3) Все, кто в школьные годы не выделялся особыми талантами, в дальнейшем становятся выдающимися личностями в науке, искусстве.

4) От склада ума, творческого темперамента зависит способность человека организовывать учение, овладевать профессиональной деятельностью.

Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 1-6?

1) описание 2) рассуждение 3) повествование 4) описание и повествование

Какие слова являются синонимами прилагательного УМОЗРИТЕЛЬНЫЙ (предложение 5)?

1) проницательный, вдумчивый

2) сообразительный, догадливый

3) абстрактный, отвлечённый

4) рассудительный, благоразумный

Задание № 6

Прочитайте фрагмент рецензии, в которой анализируются языковые особенности приведённого выше текста. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

«Рассуждая на сложную философскую тему, автор искренне хочет заинтересовать читателя, обращаясь непосредственно к нему, к его жизненному опыту, к его чувствам и эмоциям. Отсюда и _____ («сорваться… с языка» в предложении 14), и _____ (предложение 16). Эмоциональность речи усиливают _____ («несокрушимый», «неуёмный», «колоссальный», «феноменальный»), а также _____ («как поют птицы» в предложении 7).»

Список терминов:

1) сравнение 2) литота 3) риторическое обращение

4) олицетворение 5) диалектизм 6) эпитеты 7) парцелляция

Пояснительная записка к элективному курсу

«Особенности написания сочинения-рассуждения и эссе

при подготовке к ЕГЭ»

Данный элективный курс предназначен для учащихся 11 классов и рассчитан на 34 часа. За основу взята программа Гольцовой Н.Г., Русский язык. 10-11 кл. М.: Русское слово, 2010.

Введение элективного курса как вариативной части учебного плана общеобразовательного учреждения обусловлено тем, что оценка за вторую (творческую) часть КИМа составляет примерно 42 % от общего количества баллов, набранных учеником на экзамене в форме ЕГЭ, и существенно влияет на общее количество баллов, необходимых для получения положительной оценки.

В рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку выпускник выполняет задание с развернутым ответом, которое представляет собой написание сочинения-рассуждения (отзыва, рецензии или эссе) по тексту художественного, публицистического, научно–популярного стиля.

Для написания творческой работы необходимо понять проблемную сущность предлагаемого текста, уметь анализировать его в неразрывном единстве формы и содержания и пользоваться для анализа необходимым минимумом сведений из теории литературы, а именно: рецензия, тема произведения, проблема, основная мысль, языковые средства выразительности и т.д. Большой объем информации необходимо систематизировать, упорядочить.

Также для написания сочинения надо четко представлять его структуру, а она определяется заданием части 2. Текст сочинения состоит условно из двух частей. В первой части выпускник должен продемонстрировать умение определять проблематику текста, позицию автора по отношению к ней и умение комментировать её. Во второй части – умение сформулировать собственное отношение к прочитанному и аргументировать свою позицию, используя не менее двух аргументов (читательский и жизненный опыт).

Первым этапом работы над текстом является его понимание. Понять текст – значит определить его содержание: тему (о чем текст), проблему (вопрос, который ставит автор пред читателем), позицию автора. Кроме того, сочинение подразумевает выработку умения комментировать прочитанный текст и на этой основе формулировать свою точку зрения к одной из тех проблем, которую затронул автор. Учащимся помогут специально разработанные клише, с которыми также знакомит данный элективный курс.

Работа над сочинением является элементом развивающего обучения, так как учит развивать мысли на заданную тему, формирует литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует, приобщает учащегося к творчеству. Кем бы ни стали сегодняшние школьники в будущем, они, прежде всего, должны быть культурными людьми, а по-настоящему культурному человеку сегодня так же необходимо уметь свободно и грамотно писать, как свободно и грамотно говорить. Развитие личности невозможно без умения выражать свои мысли и чувства устно и письменно. А развитие личности — это необходимая предпосылка решения социальных и экономических задач. Кроме того, сочинение-рассуждение является и вариантом задания «С» на ЕГЭ по другим предметам образовательного цикла. Таким образом, научить писать сочинение, а особенно сочинение-рассуждение или сочинение-размышление, — одна из актуальных проблем современной школы.

Цели данной программы:

Формирование навыков учащихся в создании устного и письменного высказывания в форме рассуждения на основе прочитанного текста.

Оказание помощи учащимся максимально подготовиться к выполнению задания 2 ЕГЭ;

Совершенствование и развитие умения строить письменное высказывание в жанре рецензии или эссе.

Формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения письменной речью.

Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее содержание текстов разных функциональных стилей.

Формирование и развитие умения находить изобразительные средства языка.

Задачи:

Развивающие:

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, логики мышления;

• развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку.

Практические:

• совершенствование коммуникативных умений;

• овладение умением проводить лингвистический, стилистический анализ текста;

• поддерживать беседу, вести спор;

• обучать учащегося размышлять над прочитанным, извлекая нравственные уроки;

• передавать содержание текста, определять авторскую позицию, выражать собственное мнение по заявленной проблеме, подбирать убедительные доказательства своей точки зрения;

• логично и образно излагать свои мысли, создавать собственное письменное высказывание по заданной модели;

• совершенствовать и редактировать текст.

Воспитательные:

• воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;

• воспитание интереса и любви к русскому языку;

• воспитание человека, владеющего искусством речевого общения, культурой устной и письменной речи;

• воспитывать внимательного читателя;

• воспитание стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний и умений в различных областях жизни;

• воспитание требовательности к себе, объективности в самооценке.

Практическая значимость курса проявляется в том, что теоретический материал постигается учащимися через опыт анализа текста, при этом особое внимание уделяется развитию устной и письменной монологической речи.

С целью предотвращения перегрузки учебный материал распределен таким образом, что практически не требует домашней подготовки.

Курс призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в процессе изучения русского языка, он рассчитан на учащихся 11 класса общеобразовательного уровня.

Элективный курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на межпредметные связи с литературой. Несмотря на то что многие разделы курса русского языка учащиеся 11 класса уже повторяли на уроках, не будет лишним акцентировать внимание на каких-либо трудных случаях, повторить теоретический материал. Занятия позволяют систематизировать полученные и повторенные во время уроков знания.

Ожидаемые результаты можно представить в виде практических умений и навыков по самостоятельному анализу и оценке текстов разной стилистической принадлежности, в том числе специальной языковедческой тематики и проблематики, и написание творческой работы по данной проблематике.

Календарно-тематическое планирование данной программы составлено с учетом современных требований по составлению программ, то есть с учётом планируемых результатов (предметных, метапредметных и личностных), а также с указанием основных видов учебной деятельности (регулятивных, познавательных, коммуникативных).

Список литературы

Бисеров А.Ю. ЕГЭ — 2010. Русский язык: тематические тренировочные задания». – М.: Издательство «ЭКСМО», 2010.

Долинина Т.А. Русский язык. Как написать сочинение на едином государственном экзамене. – М.: Айрис — пресс, 2007

Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3(С): учебно-методическое пособие. 7-е издание, перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2008.

Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы для подготовки учащихся. ФИПИ авторы-составители: В.И. Капинос, И.П. Цыбулько – М.: Интеллект-Центр, 2009.

Мамона Т.И. ЕГЭ. Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ: учебно-методическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2010.

Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Формулировки, аргументы, комментарии. – М.: Просвещение, 2008.

Цыбулько И.П., Александров В.Н., Гостева Ю.Н., Капинос В.Н. и др. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом. Русский язык. – ФИПИ, 2007

Цыбулько И.П., Александров В.Н., Гостева Ю.Н. и др. Типичные ошибки при выполении заданий Единого государственного экзамена по русскому языку –М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009.

Материалы сайта ФИПИ www.fipi.ru.

http://www.pritchi.nm.ru

МОУ «ТСШ № 4»

Программа элективного курса

по русскому языку

«Особенности написания сочинения-рассуждения и эссе

при подготовке к ЕГЭ»

Преподаватель русского языка и литературы высшей квалификационной категории

Гуня Р.В.

г. Тирасполь,

2017 г.

Календарное планирование занятий

DOCX / 42.41 Кб

Календарно-тематическое планирование занятий

DOCX / 14.28 Кб

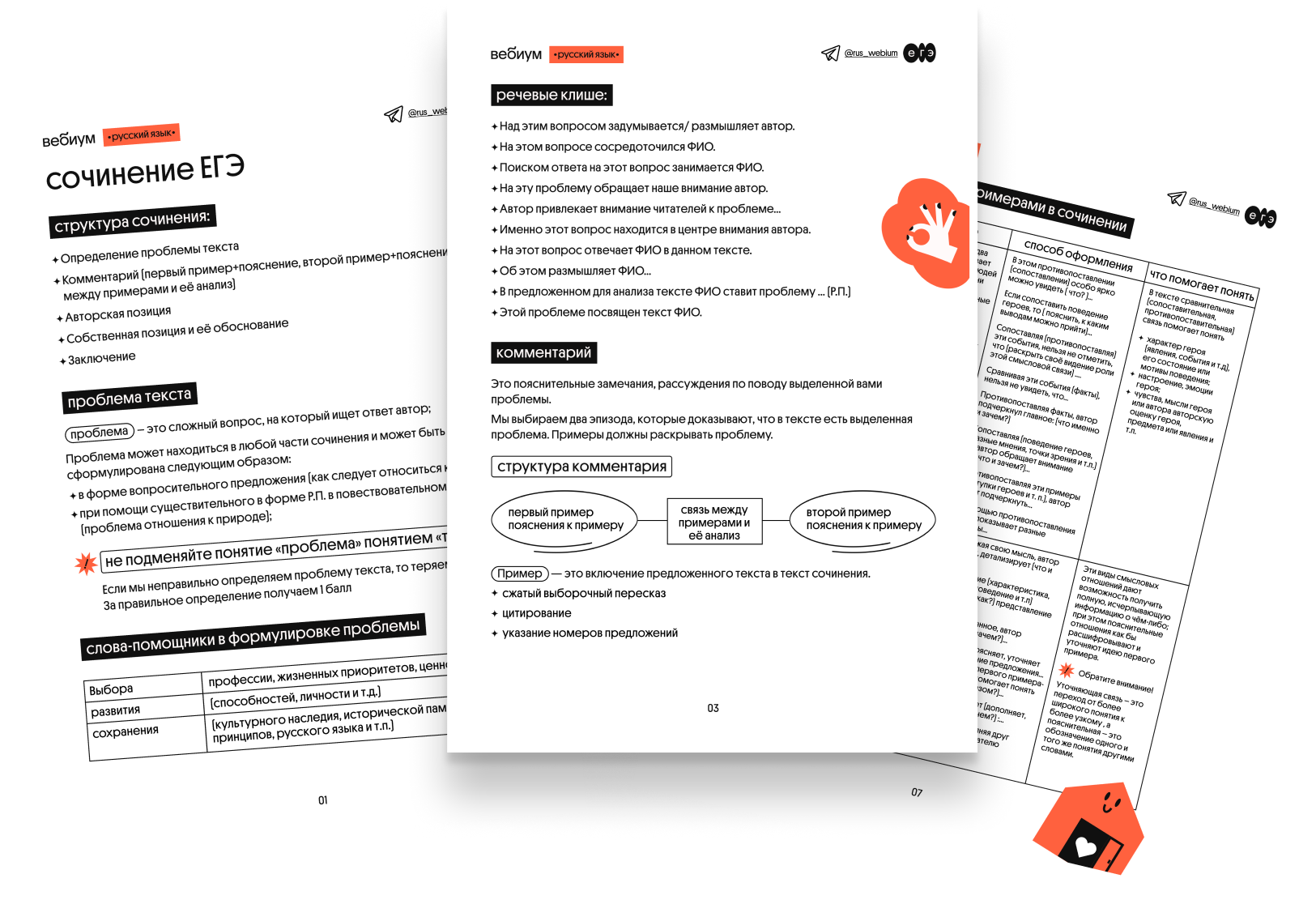

Подготовка к сочинению ЕГЭ

Подготовим к сочинению ЕГЭ с нуля на 24/24 🔥

За 6 занятий подробно разберём структуру и напишем 4 сочинения с проверкой от наставника по всем критериям ФИПИ

Регистрируйся на курс👇

Длительность курса

2 недели

Агния Розенталь

Учитель

от

790 ₽

Что будет в курсе?

Спецкурс по сочинению ЕГЭ — это авторский курс подготовки к сочинению с нуля от Агнии Розенталь, на котором ты:

✅ изучишь структуру сочинения и получишь методичку с чётким алгоритмом действий

✅ научишься находить проблему текста (разберем самые сложные варианты прошлых лет)

✅ разберёшься как находить авторскую позицию и формулировать собственную

✅ детально изучишь правила написания комментария

✅ поймёшь, как провести идеальную связь между примерами и получить за неё заветный балл

тарифы

Для тех, кто уже уверен в себе и просто хочет освежить материал без практики

скрипты и методичка со структурой написания сочинения и лайфхаками

Для тех, кто хочет писать сочинения и получать обратную связь

всё, что в Лайт

скрипты и методичка со структурой написания сочинения и лайфхаками

4 пробных сочинения с проверкой от наставника по всем критериям ФИПИ

индивидуальные рекомендации по результатам проверки сочинений

Как устроен процесс обучения

Удобная платформа

На нашей образовательной платформе у каждого есть личный кабинет — тут смотрят вебинары, проходят тесты, сдают домашку и получают обратную связь

Видеоуроки

После старта курса ты получишь видеоуроки, в которых мы полностью раскрыли то, как писать сочинение на ЕГЭ. Можно изучать материал постепенно, совмещая с подготовкой к основным предметам.

Пробные сочинения

Домашнее задание в виде пробного сочинения. В итоге к концу курса ты напишешь 4 полноценных сочинений ЕГЭ

Проверка сочинений

У каждого студента есть возможность получить полную проверку каждого из 4-ёх сочинений по всем критериям ФИПИ от наших наставников, которые сами сдали экзамены на высокие баллы и уже писали сочинение на максимальный балл

Скрипты и методичка

Для каждого занятия есть у тебя будет уже оформленная рабочая тетрадь. Заполняя её во время просмотра уроков, ты лучше запомнишь материал, сэкономишь себе кучу времени и составишь красивый структурированный конспект по пройденной теме.

Помимо этого, ты получишь удобную методичку со структурой написания сочинения и лайфхаками

Расписание курса

ТОП Ошибок в сочинении ЕГЭ

Сочинение ЕГЭ. Комментарий

Сочинение ЕГЭ. Комментарий 2

Сочинение ЕГЭ. Авторская и собственная позиция

Отвечаем на вопросы

|

В этом разделе вы можете бесплатно скачивать программы и планы по русскому языку. Используйте размещённые здесь материалы для своей отчётности, но помните, что у каждой работы есть автор. Не стоит делиться этими программами с коллегами на других сайтах. Оценивайте, пожалуйста, то, что выложили другие. Так вы поможете нам выбрать лучшие работы, авторы которых будут награждены. Если добавите свой материал, сразу же сможете скачать свидетельство о публикации в СМИ. |

|

04.11.2020

Программа элективного курса «Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ»

Программа элективного курса «Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ» (задание 27) 11 класс Пояснительная записка Элективный курс по русскому языку «Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ» предназначен для учащихся 11 классов. Научить писать сочинение, а особенно сочинение-рассуждение или эссе, – одна из актуальных проблем современной школы, и этот навык необходим каждому культурному человеку, в каких бы областях науки, техники или искусства он в будущем ни реализовывал себя. Сочинение – не только один из самых сложных видов деятельности учащихся, но и, по мнению большинства учителей, одна из самых трудных письменных форм мониторинга в системе обучения русскому языку и литературе, контроля овладения учащимися навыка связной речи. Оно требует от выпускника предельной сосредоточенности, умения чётко, образно и грамотно излагать, аргументировать свои мысли. Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, формирует литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует. Она приобщает учащегося к литературному творчеству, позволяя выразить свою личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном тексте. Актуальность данного элективного курса заключается в том, что полученные знания формируют умение грамотно выразить свои мысли и создавать собственные высказывания, позволяют подготовить учащихся к сочинению – рассуждению на ЕГЭ по русскому языку в 11 классе. А также в направленности его на организацию систематичной работы над пониманием художественного и публицистического текста и способами его выражения, практического применения полученных знаний и умений в ситуации необходимости самостоятельного построения собственного высказывания. Программа элективного курса предназначена для обучающихся 11 класса и рассчитана на 34 часа. Цель курса: создание условий для формирования у обучающихся ключевых коммуникативных компетентностей, необходимых для успешной социализации личности; развитие речемыслительного потенциала выпускника, подготовка к написанию сочинения-рассуждения на ЕГЭ. Задачи курса: развитие коммуникативной компетенции обучающихся; · формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения; · овладение нормами русского литературного языка; · обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; · развивать умение выявлять, осмыслять и интерпретировать содержащуюся в исходном тексте смысловую информацию; · формировать умение определять личностную позицию по поводу прочитанного и собственное отношение к содержанию исходного текста; · обучение работе над сочинением в соответствии с требованиями ЕГЭ; · воспитание способности воспринимать и оценивать мастерство художника слова. Ожидаемые результаты. учащиеся должны знать: · теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-рассуждения; уметь применять такие коммуникативные умения, как умение: · интерпретировать содержание исходного текста; · последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме; · выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых норм; · создавать свой текст определённой модели, соответствующий требованиям выполнения сочинения; · анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их. владеть: коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, компетенции, необходимой для использования языка в жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях общения. Формы изучения курса: групповая и индивидуальная; работа с нормативными документами, с учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ, с тестами и текстами, тренинг, практикум, ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения лингвистических и коммуникативных задач, мини-исследования содержания и языковых средств конкретных текстов, написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ, анализ образцов ученических сочинений, тренировочно-диагностические работы, репетиционный ЕГЭ, использование различных каналов поиска информации. Содержание учебного курса Введение (4 ч) Цели и задачи курса. Сочинение как целостный текст. Основные требования к сочинению. Формулировка задания 27 ЕГЭ. Основные понятия. Структура сочинения. Критерии оценивания. Проблема текста (4 ч) Проблема текста. Типы проблем: философские, социальные, политические, нравственные, экологические, эстетические. Способы выявления проблемы. Алгоритм выявления проблемы художественного текста. Выбор одной проблемы из нескольких. Способы формулирования проблемы. Типовые конструкции для формулирования проблемы. Типичные ошибки при формулировании проблемы. Комментарий к проблеме (5 ч) Типы информации в тексте: фактуальная и концептуальная информация. Способы отсылки к тексту. Типовые конструкции (клише) для комментирования проблемы. Введение цитат в текст сочинения: прямая речь, косвенная речь, предложение с вводной конструкцией, цитата как часть предложения. Пояснение к примеру-иллюстрации и связь между примерами (противопоставление, дополнение, сравнение, причина, следствие, уступка), анализ связи. Авторская позиция (4 ч) Авторская позиция в художественном тексте. Средства выражения позиции автора. Автор и рассказчик. Типовые конструкции (клише) для выражения авторской позиции. Типичные ошибки при формулировании позиции автора. Аргументация собственной позиции (2 ч) Способы аргументации собственной позиции: · факты (реальное событие, явление, то, что действительно произошло); · иллюстрации (наглядно-описательная форма): можно использовать конкретный пример – сообщение о событии (в литературе, в жизни и т.д.) и предположительный пример – рассуждение о том, что могло бы быть при определенных условиях; · опыт (личный, конкретный, общечеловеческий, исторический, научный эксперимент, исследования и т.д.); · обращение к традициям, авторитетным мнениям (мнения известных ученых, философов, писателей, общественных деятелей, специалистов – экспертов); · цитаты из авторитетных источников; · обращение к теоретическим знаниям, терминологии (в науке, искусстве, культуре и т.д.); · обращение к логике (индукция, дедукция). Композиция сочинения (8 ч) Основные средства связи между предложениями в тексте (слова-заместители, лексические повторы и повторы форм слова, соответствие видовременных глагольных форм, предлоги, анафора, параллелизм, противопоставление, вопросительные предложения, союзы, прямой и обратный порядок слов, последовательность изложения мыслей, слова-организаторы логических связей, вводные слова, организующие порядок высказывания). Виды и формы вступления (проблемный вопрос, общие сведения о проблеме, ссылка на авторитетное мнение по вопросу, близкому к обсуждаемой проблеме, создание определенного эмоционального настроя, описание чувств, мыслей, впечатлений, которые возникли после чтения текста, цитата исходного текста, обращение к фактам биографии автора). Виды заключения (обобщение основных мыслей автора, вопросительное предложение, призыв, обращение к читателю, использование цитат). Типовые конструкции, используемые в заключении. Речевое оформление сочинения (5 ч) Грамматические ошибки, их виды: ошибочное словообразование, нарушение согласования, нарушение управления, нарушение связи между подлежащим и сказуемым, нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях, ошибки в построении предложения с однородными членами, ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом, ошибки в построении предложения с причастным оборотом, ошибки в построении сложного предложения, смешение прямой и косвенной речи, нарушение границ предложения, нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм, бедность и однообразие синтаксических конструкций, неудачное употребление местоимений. Речевые ошибки, их виды: употребление слова в несвойственном ему значении, неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом, смешение паронимов, неразличение синонимичных слов, употребление слов иной стилевой окраски, использование штампов, неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов, неоправданное употребление просторечных слов, нарушение лексической сочетаемости, употребление лишних слов, в том числе плеоназм, употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология), неоправданное повторение слова, искажение состава фразеологизма. Логические ошибки, их виды: подмена понятий, нарушение причинно-следственных отношений, нарушение логики развертывания мыслей, отсутствие связи между высказываниями. Фактические ошибки, их виды: подмена понятий, фактов, приводимых в исходном тексте, другими, искажение фактов, неверная характеристика примера, явления, неверное изложение фактов, не упоминающихся в исходном тексте. Календарно-тематическое планирование

|

Введение (4 ч) |

||

|

1 |

Сочинение как целостный текст. Эссе. |

|

|

2 |

Формулировка задания. Основные понятия. Структура сочинения-рассуждения на ЕГЭ. |

|

|

3 |

Порядок работы над сочинением. Анализ образца. |

|

|

4 |

Критерии оценивания сочинения. Практикум. Оценивание готового сочинения по критериям. |

|

|

Проблема текста (4 ч) |

||

|

5 |

Проблема текста. Типы проблем. |

|

|

6 |

Выбор одной проблемы из нескольких. Способы формулировки проблемы. |

|

|

7 |

Типовые конструкции для формулирования проблемы. Типичные ошибки при формулировании проблемы. |

|

|

8 |

Практикум. Определяем проблему текста. |

|

|

Комментарий к проблеме (5 ч) |

||

|

9 |

Комментарий к проблеме. Типы информации в тексте. |

|

|

10 |

Способы отсылки к тексту. Типовые конструкции (клише) для комментирования проблемы. Введение цитат в текст сочинения |

|

|

11 |

Пояснение к примеру-иллюстрации и связь между примерами, анализ связи. |

|

|

12-13 |

Практикум. Написание комментария. |

|

|

Авторская позиция (4 ч) |

||

|

14 |

Авторская позиция в художественном тексте. Автор и рассказчик. |

|

|

15 |

Типовые конструкции (клише) для выражения авторской позиции. Типичные ошибки при формулировании позиции автора. |

|

|

16 |

Практикум. Анализ готовых сочинений. |

|

|

17 |

Практикум. Формулируем авторскую позицию. |

|

|

Аргументация собственной позиции (2 ч) |

||

|

18 |

Аргументация собственного мнения. Виды аргументов. |

|

|

19 |

Структура аргумента. Типичные ошибки аргументации. |

|

|

Композиция сочинения (8 ч) |

||

|

20 |

Основные средства связи между предложениями в тексте. Виды и формы вступления. Виды заключения |

|

|

21-22 |

Практикум. Написание сочинения по тексту (демонстрационный вариант 2019) |

|

|

23 |

Практикум. Анализ сочинений |

|

|

24-25 |

Практикум. Написание сочинения по тексту (демонстрационный вариант 2020) |

|

|

26-27 |

Практикум. Написание сочинения по тексту (демонстрационный вариант 2021) |

|

|

Речевое оформление сочинения (5 ч) |

||

|

28 |

Грамматические и речевые ошибки, их исправление |

|

|

30 |

Логические и фактические ошибки, их исправление |

|

|

31-34 |

Практикум. Написание сочинений по реальным текстам ЕГЭ прошлых лет |

Литература:

1.Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебное пособие/ Н.А.Сенина, А.Г. Нарушевич; под ред. Н.А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион: 2016.

2. fipi.ru

3. mogu-pisat.ru

Теги: ЕГЭ по русскому, сочинение ЕГЭ

Материал выложил:

Наталья Виноградова

Файлы (макс. размер загружаемых файлов 5 Мгб):

Скачать материал

Свидетельство о публикации № 10896118 от 04.11.2020

Вы можете разместить здесь собственные программы и планы к урокам русского языка и литературы.

Если материал понравится другим пользователям сайта, мы перенесём его в платный раздел Лучшие материалы, а вам подарим статус Преподаватель на два месяца. Кроме того, вы сможете бесплатно скачать Свидетельство о публикации материала в сети Интернет.

Пояснительная записка

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ. Теория и практика написания сочинения»

предназначен для уч-ся 10 класса. Рабочая программа элективного курса по русскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, авторской программы элективного курса «Русский язык. Сочинение на ЕГЭ» под редакцией А. Г. Нарушевича (М: Просвещение, 2012г)

Цели данного элективного курса:

-

— подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку

-

— развитие творческих способностей личности;

-

-развитие логического мышления

-

-развитие связной монологической речи

-

— овладение учащимися свободной письменной речью;

Задачи элективного курса:

-

— помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к выполнению задания части С на ЕГЭ:

-

— совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре сочинения-рассуждения;

-

— формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью;

-

— совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать общее содержание текстов разных функциональных стилей;

-

— совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений;

-

— формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст.

-

-привитие способности к самостоятельной деятельности

Общая характеристика элективного курса

Анализ результатов ЕГЭ ( части С ) показал, что наиболее типичные ошибки в работах выпускников связаны с неумением:

-понимать информацию, заложенную в тексте;

-ясно, связно, последовательно излагать собственные мысли,

-аргументировано доказывать свою позицию,

-с недостаточным уровнем функциональной грамотности школьников по русскому языку.

Элективный курс учит развивать мысль на избранную тему, формирует литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует. Работа над сочинением приобщает учащегося к творчеству, позволяет выразить свою позицию, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном.

Кем бы ни стали сегодняшние школьники в будущем, они, прежде всего, должны быть культурными людьми, а по-настоящему культурному человеку сегодня так же необходимо уметь свободно и грамотно писать, как свободно и грамотно говорить. Развитие личности невозможно без умения выражать свои мысли и чувства — и устно, и письменно. А развитие личности — это необходимая предпосылка решения социальных и экономических задач.

Не случайно и в КИМах ЕГЭ по русскому языку говорится, что часть С — небольшое сочинение-рассуждение — предназначено для проверки не только подготовленности выпускников по русскому языку, но и общей культуры. Кроме того, сочинение-рассуждение является и вариантом задания С на ЕГЭ по другим предметам образовательного цикла.

Таким образом, научить писать сочинение, а особенно сочинение-рассуждение или сочинение-размышление — одна из актуальных проблем современной школы, и этот навык необходим каждому культурному человеку, в каких бы областях науки, техники или искусства он в будущем ни самореализовывался.

Место элективного курса в учебном плане

На элективный курс ««Подготовка к ЕГЭ. Теория и практика написания сочинения»

школьным компонентом выделяется 1 ч в неделю, итого-35 ч за учебный год.

Личностные, метапредметные, предметные результаты учебной деятельности

Работа по подготовке к ЕГЭ как особой форме итоговой аттестации направлена на формирование личностных, предметных, метапредметных результатов :

Личностные результаты учебной деятельности:

-

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

-

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному

-

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;

Предметные рез-ты:

1) опыт восприятия и понимания информации, содержащейся в тексте, базирующийся на:

-умении анализировать содержание читаемого текста;

— умении формулировать собственное мнение и связно, последовательно его излагать;

-умении аргументировано доказывать собственную позицию;

-умении структурировать собственный текст и композиционно правильно оформлять письменную работу;

2).опыт использования в речи вариативных грамматических конструкций и лексического богатства языка, а также опыт использования выразительных средств;

3). опыт оформления высказывания в соответствии с орфографическими, пунктуационными,

грамматическими и лексическими нормами современного русского литературного языка.

Метапредметные рез-ты:

-

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,

приводить аргументы, делать выводы

-

-умение самостоятельно организовывать сою деятельность, определять сферу своих интересов

-

-умение работать с различными источниками информации

Содержание элективного курса

-

Требования к выполнению задания части С

-

Проблема текста

-

Комментарий к проблеме

-

Позиция автора

-

Аргументация

-

Композиция сочинения

-

Типы и виды ошибок

-

Практические занятия

Содержание курса

На элективном курсе рассматриваются тексты по следующим проблемам:

Проблемы семьи:

проблема памяти о своих истоках, о своём детстве (Почему, повзрослев, человек ощущает связь с домом своего детства, с миром своего детства?);

-

проблема роли детства в жизни человека (Почему детство – важнейший этап жизни человека?);

-

проблема исторической памяти (Зачем человеку хранить память о прошлом? Что значит любить свою семью и свою Родину?);

-

проблема нравственной прочности человека (Почему именно в обыденных житейских ситуациях зачастую проявляется нравственная сущность человека?) и др.

-

Проблемы экологии:

-

проблема влияния человека на природу (Какова степень влияния человека на природу и в чём заключаются возможные последствия этого влияния?);и др.

-

Человек и общество:

-

проблема несправедливости социального устройства общества (Естественно ли деление людей на богатых и нищих? Правильно ли устроено общество?);

-

проблема внутреннего противостояния искушению изобилием (Могут ли дети из бедной семьи противостоять искушению изобилием и не озлобиться?);

-

проблема выбора профессии с учётом личных и общественных интересов (Могут ли при выборе профессии совпадать личные и общественные интересы?);

-

проблема нравственной прочности человека (Почему именно в обыденных житейских ситуациях зачастую проявляется нравственная сущность человека?);

-

ответственность человека перед самим собой и обществом в целом за реализацию своих способностей (Должен ли человек отвечать перед обществом за реализацию своих способностей?);

-

проблема свободы личности и ответственности человека перед обществом (Может ли человек быть свободным от общества, других людей? ограничивает ли общество свободу человека?);

-

проблема создания общества с таким устройством, чтобы эгоист или жестокий человек были вынуждены проявлять сострадание и великодушие (Возможно ли создание идеального общества?);

-

проблема коммерциализации культуры (Что недопустимо в процессе

коммерциализации культуры?). и др. - Нравственные проблемы:

-

проблема нравственного выбора;

-

проблема гуманного и антигуманного отношения к человеку;

-

проблема милосердия, сострадания, духовности и бездуховности.

-

Философские проблемы:

-

проблема добра и зла;

-

проблема жизни и смерти;

-

проблема поиска смысла жизни;

-

проблема одиночества;

-

проблема утраты веры в человечества;

-

проблема свободы личности;

-

проблема творчества.

-

Информационно-коммуникативные:

-

проблема развития и сохранения русского языка (Обогащается или портится русский язык благодаря заимствованиям?);

-

проблемы развития и сохранения русского языка;

-

проблема языкового бескультурья;

-

проблема массовой культуры.

Планируемые результаты реализации курса

Программа элективного курса предусматривает обучение конструированию текста типа рассуждения на основе исходного текста, развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать своё высказывание, уточняя тему и основную мысль, формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учётом стиля и типа речи. Умения и навыки, приобретённые в ходе изучения данного курса, направлены на выполнение задания повышенного уровня сложности.

К концу изучения курса учащиеся должны уметь:

— понимать и интерпретировать содержание исходного текста;

— формулировать проблему, поставленную автором исходного текста, и комментировать её;

— определять позицию автора;

— высказывать свою точку зрения, убедительно её доказывать (приводить не менее двух аргументов, опираясь на читательский опыт);

— уметь излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно- анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их.

|

№ |

Дата проведения |

Тема урока |

Кол-во часов |

Деятельность уч-ся |

Повторение (подготовка к ЕГЭ) |

Домашнее задание |

|

1 |

Требования к творческой части (сочинению) ЕГЭ по русскому языку. Знакомство с критериями оценки сочинения. Структура сочинения. |

1 |

||||

|

2 |

Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи. |

Работа с текстом |

Типы речи Тема текста, основная мысль, стили речи |

|||

|

3 |

Учимся формулировать проблему Что такое проблема текста? Категории (виды) проблем |

1 |

Работа с фрагментами текста |

социальные, политические, экологические, нравственные проблемы |

||

|

4 |

Как выявить проблему (проблемы) текста? |

1 |

Работа с текстом, выявление проблемы |

Текст, основная мысль, |

||

|

5 |

Как сформулировать проблему текста? |

1 |

Формулирование проблемы в виде вопросительного пр-ия, шаблоны |

контекст |

||

|

6 |

Выполнение заданий, связанных с выявлением и формулировкой проблемы текста |

1 |

Работа с текстом |

|||

|

7 |

Учимся комментировать Что такое комментарий. Типы комментариев |

1 |

Работа с элементами текста |

Текстуальный, концепсионный комментарий |

||

|

8-9 |

Как оформить комментарий. Отличие комментария от пересказа |

1 |

Работа с фрагментами сочинения, шаблоны, |

Типичные конструкции, помогающие оформить текст |

||

|

10 |

Как оформить цитаты |

1 |

Способы оформления цитат |

Цитата, прямая и косвенная речь |

||

|

11 |

Задания, связанные с формулированием комментированием проблемы текста |

1 |

Работа с текстом |

|||

|

12 |

Позиция автора Что такое позиция автора? Как выявить позицию автора? |

1 |

Вводные слова и предложения, позиция автора |

|||

|

13 |

Как сформулировать позицию автора? |

1 |

Работа по формулировке позиции автора с учетом стиля речи |

Стили речи, способы формулировки авторской позиции, стили речи |

||

|

14 |

Автор или рассказчик? |

1 |

Работа с фрагментами текста |

подтекст |

||

|

15 |

Учимся аргументировать Согласие/несогласие с позицией автора |

1 |

Работа с фрагментами сочинения |

Согласие, частичное согласие, несогласие |

||

|

16 |

Что такое аргументация? Основные типы аргументов |

1 |

Естественные и искусственные док-ва |

Тезис, аргументация, аргументы |

||

|

17 |

Искусственные док-ва. Логические аргументы. Чувственные аргументы |

1 |

Аналогия, аргументы к пафосу |

|||

|

18 |

Задания на аргументацию |

1 |

Работа с текстом |

|||

|

19 |

Что такое композиция сочинения? С чего начать и чем закончить? |

1 |

Работа с языковыми средствами, которые могут быть использованы в сочинении |

Вопросно-ответная форма, вопросительные пр-ия, риторические вопросы, назывные пр-ия, риторические восклицания, резюмирование, призыв, цитаты , зачины и т.д. |

||

|

20 |

Работа со вступительной и заключительной частями сочинения |

1 |

Работа с фрагментами сочинения |

|||

|

21 |

Ошибки в сочинении. Фактические ошибки. Логические ошибки |

1 |

Работа по предупреждению ошибок |

|||

|

22 |

Грамматические ошибки и их виды |

1 |

Работа по выявлению и исправлению ошибок |

Ошибочное сл/образование, формообразование, нарушение согласования, управления, ошибки в постр. пр-ий и т.д. |

||

|

23 |

Речевые ошибки. Типы речевых ошибок |

1 |

Работа по выявлению и исправлению ошибок |

Нарушение сочетаемости, тавтология, плеонизм, и т.д. |

||

|

24 |

Обобщение изученного. Основные этапы работы над сочинением |

1 |

Работа с полным текстом сочинения |

|||

|

25 |

Этические проблемы в сочинении |

1 |

Выбор темы своего сочинения из предлагаемых, выстраивание структуры сочинения, подбор аргументов |

|||

|

26 |

Сочинения с проблемой гуманизма, гуманного отношения ко всему живому |

1 |

Выбор темы своего сочинения из предлагаемых, выстраивание структуры сочинения, подбор аргументов |

Работа над ошибками |

||

|

27 |

Сочинение , затрагивающее духовное развитие нации |

1 |

Выбор темы своего сочинения из предлагаемых, выстраивание структуры сочинения, подбор аргументов |

Работа над ошибками |

||

|

28 |

Работа над сочинением с проблемой выбора гражданской позиции |

1 |

Выбор темы своего сочинения из предлагаемых, выстраивание структуры сочинения, подбор аргументов |

Работа над ошибками |

||

|

29 |

Философские проблемы в сочинении |

1 |

Выбор темы своего сочинения из предлагаемых, выстраивание структуры сочинения, подбор аргументов |

Работа над ошибками |

||

|

28 |

Проблема истинных и мнимых ценностей в сочинении |

1 |

Выбор темы своего сочинения из предлагаемых, выстраивание структуры сочинения, подбор аргументов |

Работа над ошибками |

||

|

30 |

«Человек и война» как проблема сочинения на ЕГЭ. |

Выбор темы своего сочинения из предлагаемых, выстраивание структуры сочинения, подбор аргументов |

Работа над ошибками |

|||

|

31 |

Проблема отношения человека к природе в сочинении |

1 |

Выбор темы своего сочинения из предлагаемых, выстраивание структуры сочинения, подбор аргументов |

Работами над ошибками |

||

|

32 |

Другие проблемы в сочинении на ЕГЭ |

1 |

Варианты возможных тем для сочинений на ЕГЭ, модели ответов |

|||

|

33-34 |

Зачетный урок. Работа с текстами для самостоятельной работы |

2 |

Написание сочинения-рассуждения (часть С) |

|||

|

35 |

Резервный урок |

1 |

||||

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

образовательного процесса

1.Нарушевич А. Г. «Русский язык. Сочинение на ЕГЭ», М:Просвещение, 2012

Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь.10-11 класс. -М.:ТЦ Сфера, 2013.- 128 с.

2.Долинина Т.А.Русский язык. Подготовка к единому государственному экзамену. Часть С.Сочинение: пособие для старшеклассников.- Екатеринбург, ИРРО, 2006.-с.116

3.Русский язык. Выполнение задания части 3(С):учебно-методическое

4.Учебное пособие/ Егораева Г.Т. -5-е изд., переработанное.- М.: Издательство «Экзамен»,2007. -254.

4.ЕГЭ-2008.Русский язык: сочинение-рассуждение (часть С):ЕГЭ.Сдаем без проблем! / Сокольницкая Т.Н.-М.:Эксмо,2008. -80 с.-(ЕГЭ. Сдаем без проблем!).

5.Долинина Т.А.Русский язык.10-11 классы. Алгоритм написания сочинения: Учебное пособие.-Екатеринбург:ИРРО,2008.-68 с.

6.Энциклопедия для детей.Т.10:Языкознание. Русский язык. М., «Аванта+»,1998.

7.Словарь литературоведческих терминов. М.,1987.

8.Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.

9.Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. М., «Просвещение»,2004.

10.Стернин И. А.Практическая риторика. М., «Академия»,2003.

12.Архарова Д.И, Долинина Т. А., Чудинов А.П.Речь и культура общения/Практическая риторика: Учебное пособие для 8-го класса общеобразовательных учреждений – Екатеринбург: Изд-во «Сократ»,2003.

13. Архарова Д. И., Долинина Т. А.,Чудинов А.П.Русский язык. Единый государственный экзамен. Анализ текста и написание рецензии. – М.:Айрис-пресс,2004.-(домашний репетитор: Подготовка к ЕГЭ).

14. .Архарова Д. И., Долинина Т .А., Чудинов А.П.Речь и культура общения/Практическая риторика: Учебное пособие для 9-го класса общеобразовательных учреждений –Екатеринбург: Изд-во «Сократ»,2004.

15.Цыбулько И. П., Гостева Ю.Н., В.И. Капинос, Львов В.В. ,Львова С.И., Пучкова Л.И.Русский язык: Методические рекомендации по оцениванию заданий с развернутым ответом. Часть 1:Изд-во РУДН,2005.

16.ЕГЭ 2009.Русский язык. Типовые тестовые задания/ Пучкова Л.И. –М.: Издательство «Экзамен»,2009. -125,(Серия «ЕГЭ 2009.Типовые задания»).

17. ПК

18. ТВ, ДВД-проектор, диски

19. Мультимедийное оборудование

Электронные ресурсы:

http://www.ege.edu.ru

http://www.pritchi.nm.ru

http://www.prosa.ru

Программа элективного курса «ЕГЭ. Сочинение и секреты успеха»

( рассмотрена на заседании МО учителей русского языка и утверждена директором школы 8.09.2016г.)

Автор программы — учитель русского языка и литературы

МБОУ СШ № 12 Штранц Галина Николаевна

Класс, на который рассчитана программа: 10-11

Сроки реализации программы: 1 учебный год

1 час в неделю, 35 часов в год.

Краткая аннотация программы:

Программа курса расширяет и углубляет основной (базовый) курс русского языка, однако по своему содержанию автономна, что позволяет реализовывать её в 10 или 11 классах в зависимости от образовательной программы школы. Данная программа элективного курса может быть включена или в образовательный блок «Элективные курсы», или в систему факультативных занятий. Программа может быть полезна всем старшеклассникам, как пишущим итоговое ( допускное) сочинение, так и сдающим ЕГЭ по русскому языку и литературе

.

Пояснительная записка

Важной задачей школы является формирование культуры речи учащихся, которая является показателем их коммуникативной культуры. Коммуникативные умения формируются на основе навыков, приобретаемых в ходе овладения языком. Коммуникативные умения (выбор речевого жанра и соответствующих языковых средств, создание текстов с учетом компонентов речевой ситуации, норм построения высказываний, функционально-смысловых типов) осмысливаются и становятся достоянием коммуникативной культуры личности. В современной школе приоритеты отданы культурно-развивающему потенциалу среды. Основные средства развития — обучение преобразующей и оценивающей деятельности. Преобразующая деятельность требует логически-словесной переработки готовых знаний: составления плана, конспекта, тезисов, объединения нескольких источников, которые по идейному и фактическому содержанию не противоречат друг другу. Под оценивающей деятельностью понимается умение рецензировать ответы, письменные работы товарищей и художественные произведения.

Образовательная программа, входящая как основной компонент в структуру Государственного Стандарта общего образования, относит обучение теории и практике сочинений к тому необходимому содержанию, которое обеспечивает формирование коммуникативной компетенции школьников. Обучение созданию разнообразных речевых жанров есть не столько одна из частных задач, которую следует решить в ходе формирования коммуникативной компетенции школьников, сколько средство, формирующее нравственные начала личности, совершенствующее ее интеллект, духовность, культуру, расширяющее кругозор, развивающее самостоятельность, инициативность, готовящее учащихся к успешной социализации в обществе.

Следовательно, одна из актуальных проблем современной школы — научить выпускников готовить презентации, писать рефераты, доклады, сочинения . Эти навыки необходимы каждому культурному человеку, в какой бы области науки, техники или искусства он ни трудился .

Цели курса:

-

подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку и литературе;

-

развитие творческих способностей учащихся.

Задачи курса :

-

формирование коммуникативной компетенции школьников;

-

овладение нормами русского литературного языка;

-

обучение умению связно излагать свои мысли в устой и письменной форме;

-

обучение работе над сочинением;

-

воспитание заинтересованного читателя, способного воспринимать и оценивать мастерство художников слова.

Прогнозируемый результат

Учащиеся должны:

-

видеть особенности каждого жанра сочинений, уметь отличать их друг от друга;

-

научиться извлекать из текста необходимую информацию, видеть авторскую позицию, проблему, которую автор поднимает в тексте;

-

анализировать творческие образцы художественных произведений и работы самих учащихся, рецензировать их;

-

обогащать речевой багаж и уметь применять его в различных формах выражения мысли;

уметь создавать собственные творческие работы.

Учебно-тематический план элективного курса “ЕГЭ. Сочинение и секреты успеха”

|

№ п/п |

Тема |

Количество часов |

Дата план. |

Дата факт. |

|

1 |

Вводное занятие. Цели и задачи курса. |

1 |

||

|

2 |

Основные требования при написании сочинений, тезисов, научных докладов и рефератов, при подготовке презентаций. |

1 |

||

|

3 |

Тема сочинения: выбор, осмысление, раскрытие, |

1 |

||

|

4 |

Композиция сочинения или как начать и завершить сочинение |

1 |

||

|

5 |

Организация материала при помощи плана |

1 |

||

|

6 |

Роль эпиграфа и цитирования в сочинении и других творческих работах, их оформление |

1 |

||

|

7 |

Сопоставительный анализ итогового сочинения по литературе и сочинения-рассуждения в форме ЕГЭ. |

1 |

||

|

8 |

Изучение и сопоставление критериев оценивания итогового сочинения по литературе и сочинения-рассуждения в форме ЕГЭ |

1 |

||

|

9 |

Алгоритм-моделирование написания итогового сочинения по литературе |

1 |

||

|

10 |

Практическая работа. Составление алгоритма-модели сочинения по направлению «Разум и чувства» |

1 |

||

|

11 |

Практическая работа. Составление алгоритма-модели сочинения по направлению «Честь и бесчестие» |

1 |

||

|

12 |

Практическая работа. Составление алгоритма-модели сочинения по направлению «Победа и поражение» |

1 |

||

|

13 |

Практическая работа. Составление алгоритма-модели сочинения по направлению «Опыт и ошибки» |

1 |

||

|

14 |

Практическая работа. Составление алгоритма-модели сочинения по направлению «Дружба и вражда» |

1 |

||

|

15 |

Анализ наиболее характерных ошибок при написании итогового сочинения по литературе |

1 |

||

|

16 |

Анализ наиболее характерных ошибок при написании итогового сочинения по литературе |

1 |

||

|

17 |

ЕГЭ-2017.Русский язык. Особенности выполнения задания №25.Формулировка проблемы исходного текста публицистического и художественного стилей. |

1 |

||

|

18 |

Конструирование алгоритма-модели сочинения-рассуждения по русскому языку |

1 |

||

|

19 |

Конструирование алгоритма-модели сочинения- рассуждения по русскому языку |

1 |

||

|

20 |

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Подбор примеров- иллюстраций |

1 |

||

|

21 |

Отражение позиции автора |

1 |

||

|

22 |

Практическая работа. По алгоритму-модели отрабатывается 1-3 критерий. |

1 |

||

|

23 |

Аргументация собственного мнения по проблеме. Структура, типы аргументов |

1 |

||

|

24. |

Аргументация собственного мнения по проблеме. Структура, типы аргументов |

1 |

||

|

25. |

Практическая работа. По алгоритму-модели отрабатывается написание сочинения ( вступление и основная часть) |

1 |

||

|

26 |

Особенности построения заключения |

1 |

||

|

27 |

Практическая работа. Написание сочинения-рассуждения по публицистическому тексту |

1 |

||

|

28 |

Практическая работа. Написание сочинения-рассуждения по публицистическому тексту |

1 |

||

|

29. |

Точность и выразительность речи. Соблюдение этических норм и фактологической точности |

1 |

||

|

30 |

Практическая работа. Написание сочинения-рассуждения по художественному тексту |

1 |

||

|

31 |

Практическая работа. Написание сочинения-рассуждения по художественному тексту |

1 |

||

|

32 |

Грамотность речи. Орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые ошибки |

1 |

||

|

33 |

Секреты мастерства от эксперта |

1 |

||

|

34 |

Секреты мастерства от эксперта |

1 |

||

|

35 |

Итоговое занятие |

1 |

ИТОГО: 35 часов

. Методические рекомендации

Данная программа может быть реализована в 10, 11 классе. общеобразовательной школы, она может быть использована как самостоятельный элективный курс или факультатив, может дополнить и обогатить уроки русского языка и литературы, стать основой для проведения уроков развития речи. Предоставляемые для анализа образцы текстов должны позволить учащимся обратиться к возможностям любого стиля речи – художественного, научного, публицистического, разговорного. Круг авторов, чьи работы будут рассматриваться в курсе, следует выбирать из тех писателей, чьи произведения включены в программу литературного образования школьников для обязательного изучения или самостоятельного чтения.Обращение к различным видам жанров сочинений может быть связано также и с внеклассной работой по русскому языку и литературе – участие школьников в таких проектах, где сочинение имеет преобладание по емкости и мобильности.

Литература:

-

Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А. П. Русский язык. Единый государственный экзамен. Анализ текста и написание рецензии. – М.: Айрис-пресс, 2005

-

Ведишенкова М.В. Русский язык : ЕГЭ – 2009 в примерах и комментариях. Учеб. пособие. – Казань : Магариф, 2009

-

Мещеряков В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания: Учебно-методическое пособие для студентов и учителей-словесников.3-е изд. М.: Флинта: Наука, 2001

-

ПасичникИ.В. Басова Л.А.ЕГЭ-2017. Русский язык. Эффективная методика – Пермь. ООО»Издательский дом «Типография купца Тарасова», 2016

-

Сенина Н.А, Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ.«Легион»,2013

-

. Нарушевич А.Г. «Русский язык : сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, комментарии»

-

http://legionr.ru/books/index.php?IBLOCK_ID=2&SECTION_ID=37&ELEMENT_ID=4792

Программа элективного курса «Сочинение: законы и секреты мастерства. Основные правила написания сочинения»

-

Иралина Лилия Ниязовна, учитель русского языка и литературы

Разделы: Русский язык, Литература

Пояснительная записка

Одной из важнейших задач современной школы является формирование культуры речи, которая является показателем коммуникативной культуры личности. Коммуникативные умения формируются на основе навыков, приобретаемых в ходе овладения языком, – произносительных, грамматических, лексических, осваивается социокультурный пласт языка. Коммуникативные умения как выбор речевого жанра и соответствующих языковых средств, создание текстов с учетом компонентов речевой ситуации, норм построения высказываний, функционально-смысловых типов осмысливаются и становятся достоянием коммуникативной культуры личности. В этих условиях в современной школе, когда приоритеты отданы культурно-развивающему потенциалу среды, основными средствами развития стали обучение преобразующей и оценивающей деятельности. Преобразующая деятельность требует логически-словесной переработки готовых знаний: составление плана, конспекта, тезисов, объединения нескольких источников, которые по идейному и фактическому содержанию не противоречат друг другу. Под оценивающей деятельностью понимают умение оценивать ответы, письменные работы товарищей и произведения других авторов.

Образовательная программа, входящая как основной компонент в структуру Государственного Стандарта общего образования, относит обучение теории и практике сочинений к тому необходимому содержанию, которое обеспечивает формирование коммуникативной компетенции школьников. Очевидным является и то, что обучение созданию разнообразных речевых жанров есть не столько одна из частных задач, которую следует решить в ходе формирования коммуникативной компетенции школьников, сколько средство, формирующее нравственные начала личности, совершенствующее ее интеллект, духовность, культуру, расширяющее кругозор, развивающее самостоятельность, инициативность, готовящее учащихся к успешной социализации в обществе. Кроме того, обучение созданию сочинений разных жанров актуализирует и обогащает общие учебные умения, навыки и способы деятельности школьников в тех многоаспектных направлениях, которые являются первостепенно важными для формирования социально и профессионально компетентной личности, способной сделать свой социальный и профессиональный выбор, нести за него ответственность, а также готовой отстаивать свои гражданские права.

Сочинение – не только один из самых трудных видов деятельности учащихся, но и одна из самых трудных письменных форм мониторинга в системе обучения русскому языку и литературе, контроля овладения учащимися навыками связной речи. Известный дореволюционный методист А. Д. Алферов писал, что сочинение – это “естественная и осмысленная работа над выражением собственной мысли, основанная на достаточных данных”. Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, формирует литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует. Она приобщает учащегося к литературному творчеству, позволяя выразить свою личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном.

Кем бы ни стали сегодняшние школьники в будущем, они прежде всего должны быть культурными людьми, а по-настоящему культурному человеку сегодня так же необходимо уметь свободно и грамотно писать, как свободно и грамотно говорить. Развитие личности невозможно без умения выражать свои мысли и чувства – и устно, и письменно. А развитие личности – необходимая предпосылка решения социальных и экономических задач. В современной школе большинство учащихся не любят писать сочинения, потому, что “они трудны”, а “главное не пригодятся в будущем”. Вместе с тем, как бы это не звучало парадоксально, но сочинение – это вид деятельности учащихся, который является одним из наиболее востребованных в современную эпоху коммуникаций. Ведь создание сайта, общение в сети с помощью чатов – то же сочинение, самостоятельное составление завершенных и логически, и композиционно текстов. И именно осознание того, что любая служебная бумага: отчет, справка, рекомендации, деловая записка – это тоже сочинение, и успех делового человека во многом зависит от умения создавать связный текст, вызывает у учащихся искреннее желание научиться создавать оригинальные тексты, грамотные и убедительные.

Таким образом, научить писать сочинение – одна из актуальных проблем современной школы, и этот навык необходим каждому культурному человеку, в каких бы областях науки, техники или искусства он в будущем ни реализовался.

Цели курса :

-

подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку и литературе;

-

гуманитарное развитие школьников; овладение учащимися свободной речью (и устной, и письменной);

-

развитие творческих способностей учащихся.

Задачи курса :

-

формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, развитие языкового эстетического идеала;

-

формирование творческого воображения как направление интеллектуального и личностного развития ученика;

-

овладение нормами русского литературного языка;

-

обучение умению связно излагать свои мысли в устой и письменной форме;

-

обучение работе над сочинением;

-

развитие коммуникабельности обучающихся;

-

воспитание заинтересованного читателя, способного воспринимать и оценивать мастерство художников слова.

Прогнозируемый результат

К концу курса учащиеся должны:

-

уметь разъяснять основные жанрообразующие признаки сочинений;

-

на конкретных примерах видеть особенности каждого жанра сочинений, уметь отличать их друг от друга;

-

анализировать творческие образцы художественных произведений, работы самих учащихся и рецензировать их;

-

уметь создавать собственные творческие работы в различных жанрах;

-

обогащение речевого багажа учащихся и уметь их применять в различных формах выражения мысли.

Программа элективного курса “Сочинение: законы и секреты мастерства. Основные правила написания сочинения ”.

Учебно-тематический план

|

№ п/п |

Тема |

Количество часов |

Дата |

|

I. Вводные занятия |

|||

|

1 |

Прежде чем писать сочинение |

1 |

|

|

2 |

Основные требования при написании сочинений |

1 |

|

|

II Пишем сочинение |

|||

|

3 |

Тема сочинения: выбор, осмысление, раскрытие; |

1 |

|

|

4 |

Композиция сочинения или как начать и завершить сочинение |

1 |

|

|

5 |

Организация материала при помощи плана |

1 |

|

|

6 |

Роль эпиграфа и цитирования в сочинении |

1 |

|

|

7 |

Анализ предложенного учителем сочинения |

1 |

|

|

8 |

Средства художественной выразительности :

|

2 |