Введение

Основу настоящей программы составили ключевые положения следующих дисциплин: «Основы предпринимательства», «Экономика фирмы», «Стратегическое управление», «Управление рисками в предпринимательской деятельности», «Инновационный менеджмент», «Интегрированные системы управления предприятиями», «Бизнес планирование на предприятии».

Программа разработана Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, рассмотрена Учебно-методическим объединением по образованию в области «Менеджмента» и одобрена экспертным советом по экономике Высшей аттестационной комиссии Министерства образования РФ.

1. Теоретические основы специальности

1.1. Политическая экономия

Структура и закономерности развития экономических отношений. Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место и роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической деятельности человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономической деятельности.

Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная целостность. Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. Эффективность общественного производства.

Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур.

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании».

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. Национально-государственные экономические системы. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании экономических систем. Теория государственного (общественного) сектора в экономике. Формирование экономической политики (стратегии) государства.

Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики: элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм.

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема экономической безопасности.

Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. Состав, структура и динамика национального богатства.

1.2. Микроэкономическая теория

Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и основные предпосылки анализа. Государственное регулирование рынка.

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная функция. Производительность факторов производства и научно-технический прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших затрат. Концепция Х-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко-и долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение трансакционных издержек.

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках.

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии и научно-технический прогресс.

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, «ломаная кривая спроса» олигополистов). Ценовая политика олигополии. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках.

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Особенности рыночных структур в российской экономике.

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов.

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство и неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской экономике.

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции.

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость.

1.3. Макроэкономическая теория

Теория национального счетоводства Система счетов национального дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты — выпуск» (В. Леонтьев).

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике.

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели экономическою роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его государственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор экономического роста. Проблема границ экономического роста.

Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение национального дохода.

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность.

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и Парето-оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработица. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория

Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; индивид и общество в институциональной системе.

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой активности и объективное и субъективное в поведении человека; пределы свободы индивидуального выбора.

Технологические основания институциональной структуры экономики; технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория современной корпорации. Наука как социально-экономический институт. Теория коллективных (общественных) действий. Технологические уклады, их развитие и смена — материальная основа институционального и экономического развития; инструментальная теория ценности.

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности. Историческая эволюция форм собственности.

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и классификация.

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.

Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и эволюция институтов: условия, модели и последствия.

Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы формирования российской национальной модели экономики.

Литература

- Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. — М.: ДиС, 2003.

- Институциональная экономика /Под ред. Д.С. Львова. — М.: Инфра-М, 2001.

- Курс переходной экономики / Под ред. Л.И. Абалкина. — М.: Финстатинформ,1997.

- Макроэкономика: Теория и российская практика /Под ред. А.Г.Грязновой, Н.Н. Думной. — М.: КНОРУС, 2004.

- Маркс К. Капитал. Т. 1-3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. -2-е изд., Т. 23-25.

- Микроэкономика: Теория и российская практика /Под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. — М.: КНОРУС, 2004.

2. Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка методики организации предпринимательской деятельности в различных формах предпринимательства

Понятие предпринимательства как экономической категории. Определение сущности предпринимательства. Историческое развитие форм предпринимательства и его роль в экономическом развитии. Организационные предпосылки развития предпринимательства в рыночном хозяйстве России.

Основные определения («предпринимательство», «бизнес», «предпринимательские методы»). Субъекты предпринимательства («предпринимательские структуры», «предпринимательская организация», «фирма»). Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности, основная предпринимательская структура. Роль и место фирмы (предприятия, организации) в системе предпринимательства.

Классификация предпринимательских структур по виду хозяйственной деятельности, формам собственности, масштабам деятельности, с точки зрения отраслевой сферы и территориального (регионального) размещения. Предпринимательство как процесс. Специфика предпринимательской деятельности в разных отраслях, сферах хозяйственной деятельности.

2. Основные направления развития экономической мысли в сфере предпринимательства

Становление теории предпринимательства в трудах Кантильона, Бодо, Сея, Уокера. Инновационный подход к исследованию предпринимательства Шумпетера. Взаимосвязь организаторских способностей и инициативы с риском в предпринимательстве в трудах Д. Макклелланда и П. Друкера, А. Шапиро. Многоаспектный подход к исследованию предпринимательства К. Веспера. Фирмы-новаторы и фирмы-консерваторы: основные характеристики и их роль в эволюции предпринимательства (Г. Пиншот).

3. Анализ закономерностей и тенденций развития современного предпринимательства

Эволюция товарных форм, оргструктур, форм дохода и главных целей бизнеса как методологический инструмент исследования закономерностей развития предпринимательства. Инновационный, информационный и финансовый аспекты в формировании тенденций развития современного предпринимательства. Инновационный менеджмент и его значимость в формировании новейших тенденций развития предпринимательства.

4. Прогнозирование будущих изменений тенденций развития современного предпринимательства

Параметры новой экономики и их отражение в эволюции предпринимательства. Электронный бизнес и его влияние на трансформацию форм предпринимательства. Минимизация трансакционных издержек и ее влияние на формирование тенденций развития современного предпринимательства. Характерные сдвиги в структуре активов фирм новой экономики и их влияние на эволюцию предпринимательства. Оффшорное программирование как новейшая форма современного предпринимательства и его место в современной России.

5. Исследование процесса современного предпринимательства в единстве его основных компонентов: личностного (способности предпринимателей к инновационной, рисковой деятельности), экономического (формирования и развития предпринимательского дохода), организационно-экономического (формирование и развитие предпринимательского стиля управления)

Характерные черты предпринимателя как личности. Характеристика предпринимателя с точки зрения экономиста, психолога, другого предпринимателя, политика. Предприниматель и менеджер. Мотивация предпринимательской активности. Тенденции развития духа внутрифирменного предпринимательства, понятие интрапренерства и его значимость в эволюции предпринимательства. Понятие предпринимательского дохода, сущность премии за риск.

6. Становление и развитие форм предпринимательства: организационно-правовых; по масштабу предпринимательской деятельности (малое, среднее, крупное предпринимательство); по сферам предпринимательской деятельности (производства, обмена, финансовой и др.) и т.д.

Основные организационно-правовые формы предпринимательских структур, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации. Отношения собственности в предпринимательской деятельности.

Индивидуальное предпринимательство. Формы индивидуального частного предпринимательства: индивидуальная трудовая деятельность; индивидуальное частное предприятие; семейное частное предприятие. Специфика, сравнительный анализ различных форм индивидуального предпринимательства. Выбор оптимальной формы индивидуального предпринимательства.

Формы коллективного предпринимательства. История развития форм предпринимательства. Общность и различие товариществ и обществ, в том числе акционерных обществ. Товарищества. Виды товариществ. Участники товарищества, характер ответственности участников в различных видах товариществ.

Хозяйственные общества. Виды хозяйственных обществ. Создание и управление в хозяйственных обществах.

Акционерные общества. Акционерная форма хозяйствования. Общее и различия между открытыми и закрытыми акционерными обществами. Уставный капитал. Виды акций.

Унитарные предприятия. Виды государственных унитарных предприятий: основанное на праве хозяйственного ведения; основанное на праве оперативного управления (казенное). Различие прав и ответственности различных видов унитарных предприятий.

Производственный кооператив. Понятие производственного кооператива. Образование производственного кооператива. Имущество производственного кооператива. Управление в производственном кооперативе и специфика распределения доходов.

Факторы, определяющие выбор оптимальной формы для ведения предпринимательской деятельности. Обоснование выбора наиболее эффективной организационно-правовой формы и сферы деятельности. Специфика предпринимательства в сферах торговли и финансов. Формы предпринимательской деятельности на российском рынке ценных бумаг.

Филиалы и представительства предприятий как формы обособленных подразделений предприятий. Отличие филиала от цеха. Взаимоотношения предприятия с его филиалами и представительствами. Критерии отнесения предприятий к дочерним и зависимым обществам. Понятие контрольного пакета акций. Сущность и виды холдингов.

Малое предпринимательство. Проблема определения понятия «малый бизнес» в нормативно-правовых документах. Критерии отнесения фирм к малому бизнесу в различных отраслях экономики России. Налоговые режимы для малого бизнеса в России: основные характеристики и проблемы выбора. Развитие малого бизнеса в России.

7. Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности

Понятие инфраструктуры обеспечения бизнеса и ее базовые элементы. Информационная инфраструктура российского бизнеса, электронные справочные правовые информационные системы (СПИС), перспективы их развития. Эффективность использования СПИС в предпринимательских структурах. Организационная составляющая инфраструктуры. Финансовая инфраструктура российского бизнеса, место национального финансового рынка в развитии предпринимательства. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства.

8. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности (сущность, принципы, формы, методы); основные направления формирования и развития системы государственного регулирования и поддержки предпринимательства

Государственное регулирование деятельности предпринимательских структур: формы и методы. Стимулирование производства и торговли. Законодательное обеспечение бизнеса в России: общая характеристика и текущее состояние. Состав учредительных документов и порядок государственной регистрации предпринимательских структур в России. Система государственного контроля предпринимательской деятельности в России. Таможенное регулирование, валютный контроль, нетарифное регулирование предпринимательской деятельности.

Разработка политики развития предпринимательства. Сочетание методов государственного регулирования (на федеральном, региональном и местном уровнях) с рыночным механизмом саморегулирования. Государственная политика в сфере малого предпринимательства.

9. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности (сущность, виды, риск-менеджмент); основные направления формирования системы риск-менеджмента в сфере предпринимательства

Понятие риска и неопределенности. Классификация рисков по функциональному воздействию на хозяйственную деятельность фирмы; по характеру учета; по возможности их снижения. Практические методы учета рисков: качественная оценка и количественный анализ рисков. Взаимосвязи риска и дохода предпринимателя.

Риск-менеджмент или менеджмент риска: сущность и характеристика объекта управления. Понятие основных инструментов риск-менеджмента: диверсификация активов и видов деятельности; лимитирование рискованных сделок; хеджирование; приобретение дополнительной информации.

10. Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур

Матрица Бостонской консультативной группы как метод оценки позиции фирмы на рынке. Сущность ресурсного подхода в оценке конкурентоспособности предпринимательских структур. Понятие критически важных ресурсов, обеспечивающих конкурентоспособность фирмы. Критерии ресурсов, обеспечивающих устойчивые конкурентные преимущества в современном предпринимательстве. Ключевые компетенции как результат накопления знаний. Оригинальность, трудноимитируемость и труднозаменимость знаний как важнейшие факторы долговременной конкурентоспособности предпринимательских структур.

11. Формирование и развитие конкурентоспособной системы управления предпринимательскими структурами

Характеристика «аутсайдера рынка» и его задачи по нормализации бизнеса. Возможные стратегии повышения конкурентоспособности фирмы со слабой конкурентной позицией. Особенности стратегий поддержания конкурентоспособности фирм с сильной конкурентной позицией и «лидера рынка». Накопление знаний и их трансформация в конкурентные преимущества как стратегический путь развития конкурентоспособной системы управления современными предпринимательскими структурами. Виды деятельности менеджмента знаний и их характеристика. Трансферт знаний в системе управления бизнесом.

12. Технология процесса разработки и принятия управленческих решений в предпринимательских структурах

Структура процесса разработки и принятия управленческих решений. Анализ исходной ситуации в бизнесе как основа разработки целей предпринимательской структуры, технология SWOT-анализа. Порядок формулирования задач для достижения поставленных целей. Классификация управленческих решений по лицу, принимающему решение, по направлению решения, уровню принятия решения, глубине воздействия, количеству целей. Дерево решений как метод оптимального достижения поставленных целей.

13. Формирование и развитие благоприятной предпринимательской среды

Понятие и основные характеристики внешней среды функционирования фирмы: взаимозависимость факторов, сложность, подвижность и неопределенность.

Фирма как целостность, состоящая из взаимозависимых частей. Подсистемы фирмы, их взаимосвязь с внешней средой.

Основные факторы внешней среды (природно-климатические условия; наличие сырьевых и трудовых ресурсов; степень развития производственной, социальной и рыночной инфраструктуры; динамика цен на товарных рынках; кредитные возможности; налоговые ставки и др.). Динамичные изменения внешних условий в рыночном хозяйстве, необходимость их оперативного учета в управлении фирмой.

Среда прямого воздействия. Факторы, непосредственно влияющие на функционирование фирмы; поставщики, потребители, конкуренты и государственные институты.

Основные факторы косвенного воздействия: экономические, демографические, природные, научно-технические, политические, социокультурные. Законодательная база развития предпринимательской инициативы.

Факторы международной среды. Глобализация хозяйственной деятельности и формирование новых интегрированных структур организации бизнеса.

Влияние изменений факторов внешней среды на экономическое поведение фирмы и эффективность ее функционирования. Хозяйственный климат и его основные параметры.

14. Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской деятельности

Структура программы маркетинговой деятельности и порядок ее разработки.

Прогнозирование и исследование рынка товаров и услуг. Краткосрочные и долговременные факторы, влияющие на формирование рынка. Формирование и анализ перспективных целей фирмы. Анализ и прогнозирование рынков продуктов и услуг. Внутренние и внешние рынки продуктов и услуг. Формирование «дерева целей» фирмы. Анализ динамики целей фирмы, последовательная смена целей. Влияние внешних факторов на выбор целей фирмы. Стратегическое планирование: сущность, содержание, основные этапы.

Бизнес-планирование проектов развития фирмы. Бизнес-план как обоснование перспектив развития фирмы. Этапы разработки, структура и содержание основных разделов бизнес-плана: план маркетинга, план производства, организационный план, финансовый план, план исследований и разработок. Балансирование бизнес-плана: критерии, подходы и методы обеспечения.

15. Организация системы взаимодействия предпринимательских структур крупного и малого предпринимательства, формирование и развитие предпринимательских сетей

Организационно-экономическая сущность развития взаимодействия интересов малого и крупного бизнеса. Налоговый фактор и фактор риска как фундаментальная основа взаимодействия малого и крупного бизнеса в современной России. Роль информации во взаимодействии малого и крупного бизнеса. Формы взаимодействия между малым и крупным бизнесом по продвижению своих продуктов на рынке. Лизинг как форма взаимодействия между крупным и малым бизнесом. Подрядные отношения крупного и малого бизнеса в России. Network marketing как теоретическая основа трансформации вертикальной интеграции бизнеса в виртуальные корпорации. Бизнес-триада как организационная основа сетевого бизнеса. Перспективы развития сетевых форм взаимодействия предпринимательских структур. Понятие компании-интегратора и характеристика ее потенциала.

16. Организация и управление совместным предпринимательством

Объединения предприятий как форма управления совместной деятельностью в условиях рыночной экономики. Принципы организации и деятельности объединений предприятий между резидентами, формы объединений предприятий. Организация и управления совместным предпринимательством посредством простого товарищества. Совместное предпринимательство резидентов и нерезидентов. Соглашение о разделе продукции и его нормативное регулирование в России. Особенности совместного предпринимательства ТНК и российских фирм. Оффшорный бизнес в системе современного предпринимательства.

17. Состояние и перспектива развития международной, национальной и региональной систем предпринимательства и их взаимосвязей

Экономическая глобализация как фундаментальный фактор формирования современных систем предпринимательства, параметры и механизмы экономической глобализации. Эволюция факторов бизнеса в условиях экономической глобализации. Пространство и время как системообразующие факторы современного предпринимательства. Характеристика предпринимательства на современном геоэкономическом атласе мира, особенности разделения труда. Концентрация и трансграничные перетоки капитала и знаний как фундаментальная основа формирования метарынков. Характеристика хозяйственных связей между предпринимательскими структурами на метарынках, неустойчивость хозяйственных связей как атрибут метарынка. Основные противоречия между международными, региональными и национальными системами предпринимательства в условиях экономической глобализации, проблемы защиты от внешней конкуренции.

18. Теоретические, методологические и методические основы формирования и развития организационной культуры в системе предпринимательства

Предпринимательская культура в обществе. Легитимность базовых интересов предпринимателя как фундаментальная основа предпринимательской культуры в обществе. Модели корпоративного управления и их роль в формировании организационной культуры предпринимательства. Предпринимательская этика: сущность, виды и ее отражение в миссии фирмы. Российский кодекс корпоративного управления. Этические аспекты в аудиторской, оценочной деятельности и других видах предпринимательства.

19. Организационная структура управления предпринимательскими формированиями

Понятие организационной структуры фирмы, этапы ее построения в системе горизонтального и вертикального разделения труда.

Горизонтальное деление организации на функциональные сферы деятельности, формирование подразделений. Преднамеренное вертикальное разделение труда. Формирование иерархических уровней управления (технический, управленческий, институциональный). Руководители высшего, среднего и низового звена управления и их характеристики.

Понятия делегирования полномочий и ответственности. Взаимоотношение полномочий, пределы полномочий. Линейные и аппаратные (штабные) полномочия, их характеристики. Типы административного (штабного) аппарата. Скалярный процесс (цепь команд). Принципы единоначалия и ограничения нормы управления.

Определение должностных обязанностей как совокупности определенных задач и функций. Распределение задач среди сотрудников.

Влияние сферы и масштабов хозяйственной деятельности, формы собственности на выбор наиболее рациональной организационной структуры фирмы.

Критерии формирования рациональных организационных структур: адекватность и эффективность взаимодействия с внешней средой, взаимосвязь с выбором стратегии фирмы.

Общая классификация организационных структур. Бюрократические (механистические) структуры, их основные характеристики, виды, сфера использования.

Дивизиональные структуры: продуктовая, региональная, ориентированная на потребителя.

Программно-целевые структуры как новые современные организационные структуры и факторы, обусловившие их зарождение. Виды программно-целевых структур: адаптивные и структуры, ориентированные на нововведения Проектная и матричная формы адаптивных структур.

20. Венчурный капитал в системе предпринимательства

Венчурный капитал в системе инновационного менеджмента. Понятие классической венчурной триады. Венчурный капитал как альтернативный источник финансирования нового бизнеса. Сущность венчурного капиталиста. Признаки инвестирования венчурного капитала. Принципы разделения совместных рисков между венчурным инвестором и предпринимателем. Институты венчурного финансирования: ассоциации венчурного капитала, венчурные фонды, венчурные фирмы, бизнес-ангелы. Типы венчурного финансирования. Особенности финансирования инкубаторов, технопарков и технополисов. Состояние венчурного финансирования в России и перспективы его развития.

21. Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности

Сущность эффективности бизнеса. Общетеоретический подход к оценке результативности бизнеса на основе сравнения темпов роста доходов, оборота и активов. Ресурсный подход к оценке эффективности бизнеса и проблемы его практического применения. Понятие производственной, инвестиционной и финансовой эффективности предпринимательской деятельности. Коэффициентный анализ эффективности бизнеса, основные группы коэффициентов и их характеристика. Рейтинговый анализ эффективности бизнеса. Понятие эффективности предпринимательской деятельности с позиций концепции добавленной стоимости.

22. Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур

Законодательное оформление взаимодействия государственных служащих с предпринимательскими структурами в России. Бизнес-ассоциации и союзы в России и их миссия в обеспечении эффективного взаимодействия бизнеса и власти. Лоббирование предпринимательских интересов во властных структурах: формы, методы, технологии.

23. Формы и методы внутриорганизационного поведения в системе предпринимательства (стимулы, мотивы, корпоративная структура и т.д.)

Предпринимательские мотивы и стимулы и их реализация в классических моделях корпоративного управления. Эволюция классических моделей корпоративного управления и трансформация внутриорганизационного поведения в системе предпринимательства. Российская модель корпоративного управления и ее характерные черты. Х-эффективность как характерная черта внутриорганизационного поведения в российском предпринимательстве.

24. Закономерности и тенденции развития хозяйственных связей предпринимательских структур

Характеристика хозяйственных связей в классических системах В2В, В2С и В2Е и их эволюция в условиях экономической глобализации. Разведение труда и капитала в пространстве как фундаментальная основа трансформации хозяйственных отношений в хозяйственные связи. Особенности хозяйственных связей в бизнес-сетях и тенденции их развития

25. Методология, методика и организация исследования рыночной конъюнктуры в системе предпринимательства

Понятие конъюнктурных исследований. Задачи конъюнктурных исследований. Выбор объекта и цели исследования. Определение мирового научно-технического уровня и базовых образцов. Формирование конъюнктурного образа объекта. Выбор потенциального рынка сбыта. Оценка конкурентоспособности объекта на конкретном рынке. План мероприятий по продвижению объекта на рынок. Этапы организации отдела конъюнктурных исследований на фирме.

Основная литература

- Алле М. Условия эффективности в экономике / Пер. с франц. Л.Б. Азимова, А.В. Белянина, И. А. Егорова, Н.М. Колмыковой. — М.: Научно-издательский центр «Наука для общества», 1998.

- Анташов В., Уварова Г. Экономический советник менеджера: Уч.-пр. пособие: — Мн.: Финансы, учет, аудит, 1996.

- Бейтон А. Долло К., Дре A.M., Казорла А.. 25 ключевых книг по экономике /Пер. с франц.-Урал LTD, I999.

- Берзин Н.Э. Экономика фирмы. — М.: Институт международного права и экономики, 1997.

- Братимов О.В., Горский Ю.М., Делягин М.П., Коваленко А.А. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. — М: ИНФРА-М, 2000.

- Виханский О.С. Стратегическое управление. — М.: Гардарика, 1998.

- Ворст И., Ревентлоу. Экономика фирмы. — М: Высшая школа, 1994.

- Герчикова И.Н. Менеджмент. -М.: Банки и биржи, 1997.

- Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. -М.: НЭП, 1996.

- Иващенко Н.П. Экономика фирмы. Курс лекций. — М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1998.

- Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные работники акционерного общества / Пер. с англ. — М.: Джон Уайли энд Санз, 1996.

- Коупленд Т. и др. Стоимость компаний: оценка и управление.- М., 2000.

- Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства): Учебник.- М.: Издательство БЕК, 1999.

- Малый бизнес: экономические особенности, модели рыночного равновесия, анализ деловой активности / В. И. Алексахин. — СПб.: Крисмас+, 1997.

- Медынский В.Г., Шаршукова Л.Г. Инновационное предпринимательство. — М.: ИНФРА-М, 1997.

- Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.- М.: Дело, 1997.

- Мессенгиссер М. Экономическая сущность предпринимательства — М.: Наука, 1998.

- Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учебное пособие /Под ред. П.Н.Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – М.: Экономика, 2000.

- Основы предпринимательского дела: Учебник / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.Е. Смирновой. — М.: Издательство БЕК, 1996.

- Пригожий А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики).- М., 1999.

- Рыночное хозяйствование и риски. — СПб.: Наука, 2000.

- Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. — М.: Юристь,2000.

- Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева. — М.: ИНФРА-М, 1998.

- Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е.С. Стояновой.- М.: Перспектива, 1996.

- Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практическое пособие / Пер. с англ.- М.: Международные отношения, 1993.

- Экономика фирмы: Учеб. пособие /Под ред. О.И. Волкова, В.К.Скляренко.- М.: ИНФРА-М, 2000.

- Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. А.П. Градова. — СПб.: Специальная литература, 1995.

Дополнительная литература

- Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инноваций. — М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997.

- Гулькин П. Г. Введение в венчурный капитал в России. — М., 1997.

- Инвестиции в инновационный процесс. К.А.Вартанян, А.И.Петров, И.Б .Шаповалова, Международная школа менеджмента Лэти-Лованиум.

- Инновационный менеджмент / Под ред. С.Д. Ильенковой.- М.: ЮНИТИ,2001.

- Контуры инновационного развития мировой экономики: Прогноз на 2000-2015 гг. / Под ред. А.А. Дынкина. — М: Наука, 2000.

- Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: Учебник. М.: Издательство БЕК, 2000.

- Менеджмент (конспект лекций в схемах). — М.: Издательство ПРИОР, 2000.

- Фоломьев А.Н., Нойберт М. Венчурный капитал.- СПб.: Наука, 1999.

- Харви Лейбенстайн. Аллокативная эффективность в сравнении с X-эффективностью // В кн. «Теория фирмы». — М., 1996.

- Харрисон Генри. Оценка недвижимости. Пер. с англ. – М., 1994.

- Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. — М.: ИНФРА-М, 1997.

- Широнин В.М., Есеева И.Н. Изучение ситуации в секторе малого и среднего бизнеса. — М.: Институт социально-экономического анализа и развития предпринимательства, 2001.

- Экономика и статистика фирм: Учебник /В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П. Сироткина и др. / Под ред. проф. С.Д. Ильенковой. — М.: Финансы и статистика. 1996.

- Экономика предприятия /Пер. с нем.- М.: ИНФРА-М, 1999.

- Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О.И. Волкова. — М.:ИНФРА-М, 1997.

- Экономическая теория на пороге XXI века — 5: Неоэкономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. — М.: Юристь, 2001.

Дополнительная часть кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика предпринимательства) по экономическим наукам Кафедра управления рисками и страхования

Авторы программы: к.э.н., доц. И.Б. Котлобовский; к.э.н., доц. В.Х. Эченикэ; к.э.н., доц. Е.Е.Смирнова.

Содержание

Тема 1. Понятие и типология риска

Соотношение категорий «неопределенность» и «риск». Теория риска. Объективное и субъективное понимание риска. Структурные характеристики риска.

Возможные подходы к классификации рисков. Общие и специальные классификации рисков. Классификация рисков по характеристике опасности; по характеристике подверженности риску; по функциональному воздействию на хозяйственную деятельность; по взаимодействию с другими рисками; по имеющейся информации; по степени учета; по возможности снижения.

Экономическое содержание рисков хозяйственной деятельности. Финансовые риски. Операционные риски. Бизнес-риски. Производственные риски.

Учет риска при выборе области бизнеса. Взаимосвязь риска и доходности предпринимателя.

Тема 2. Концепция риск-менеджмента

Теоретические основания концепции риск-менеджмента: истоки, процесс формирования, современное состояние. Современные теоретические представления о необходимости, возможности и границах риск-менеджмента.

Практические методы риск-менеджмента.

Риск-менеджмент в управлении компанией. Комлексная система управления риском в предпринимательских структурах. Разработка программы управления риском на предприятии. Опыт подготовки управляющих по риску в индустриально развитых странах и возможности его применения в российских условиях.

Функции риск-менеджера и его взаимодействие с финансово-кредитными службами.

Тема 3. Сущность и основные этапы управления рисками

Общая характеристика системы управления рисками. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы. Функции риск-менеджмента.

Цели и задачи управления риском. Принципы управления риском.

Стратегия, тактика, объекты и субъекты управления риском.

Основные этапы управления риском.

Идентификация и анализ риска. Общая характеристика идентификации и анализа риска. Принципы оценки риска. Количественные и качественные методы оценки риска.

Выбор альтернативных методов управления риском. Выбор альтернативных методов финансирования риска. Исполнение выбранного метода управления риском. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском.

Тема 4. Методы управления риском

Основные инструменты риск-менеджмента: основные характеристики, возможности и ограничения применения.

Различные подходы к типологии методов управления риском.

Отказ от риска как метод управления рисками. Методы снижения риска: методы снижения частоты ущерба или предотвращения убытка; методы уменьшения размера убытков. Формы проведения предупредительных мероприятий. Методы разделения риска. Методы передачи риска. Методы финансирования рисков.

Оценка экономической эффективности выбора метода управления риском.

Тема 5. Роль страхования в системе управления риском

Страхование как экономическая категория. Понятие, виды и функции страхового фонда. Сущность и функции страхования. Роль страхования на микро- и макроуровне.

Риск как основа страховых отношений. Понятие и признаки страхового риска. Показатели, используемые при оценке страхового риска.

Страховщик как субъект управления риском. Селекция рисков, принимаемых на страхование. Андеррайтинг. Страховой портфель. Выравнивание риска в страховом портфеле. Управление страховым портфелем.

Роль страховой премии в управлении риском страховой компании. Принципы расчета страховой премии. Методики расчета страховой премии по массовым видам страхования. Общие принципы расчета страховой премии по индивидуальным рискам.

Риски страховщика. Проблемы классификации. Способы управления рисками страховщика.

Особенности формирования страховой защиты различных предпринимательских структур.

Оценка эффективности страхования как способа управления рисками предпринимательских структур.

Тема 6. Страховая компания как предпринимательская структура

Специфика предпринимательской деятельности в страховании.

Основные организационно-правовые формы страховых организаций. Факторы, определяющие выбор наиболее эффективной организационно-правовой формы страховой компании.

Общества взаимного страхования, кэптивные страховые организации. Перестраховочные компании. Страховые и перестраховочные пулы. Ассоциации и союзы страховщиков. Страховые медицинские организации. Страховые компании, занимающиеся страхованием жизни. Страховые компании, занимающиеся иными, чем страхование жизни, видами страхования. Страховые компании с иностранными инвестициями. Филиалы и представительства страховых компаний. Дочерние и зависимые общества страховых компаний.

Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в страховании.

Государственное регулирование в страховой деятельности. Страховой рынок в национальной экономике. Инфраструктура и потенциал страхового рынка. Субъекты страхового рынка; особенности государственного регулирования деятельности различных субъектов страхового рынка.

Конкурентоспособность страховой компании. Формирование, развитие и поддержание конкурентоспособности страховой организации.

Технология процесса и разработки и принятия управленческих решений в страховой организации.

Стратегическое планирование и прогнозирование деятельности страховой компании. Структура программы маркетинговой деятельности и порядок ее разработки. Прогнозирование и исследование рынка страховых услуг. Бизнес-планирование проектов развития страховой компании.

Организационная структура управления страховой компанией. Критерии формирования рациональной организационной структуры.

Анализ и оценка эффективности страховой деятельности. Оценка деятельности страховой компании. Рейтинговый анализ деятельности страховой компании.

Проблемы обеспечения финансовой устойчивости страховой компании. Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость страховщика. Несостоятельность и банкротство страховых компаний.

Литература

- Адамчук Н.Г. Мировой страховой рынок на пути к глобализации. – М. МГИМО(У): РОССПЭН, 2004.

- Аленичев В.В. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. — М.: ЮКИС, 1993.

- Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска /Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000.

- Бланд Д. Страхование: принципы и практика / Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1998.

- Воблый К.Г. Основы экономики страхования. — М.: АНКИЛ, 1993.

- Денисов Д.В., Котлобовский И.Б. Актуарные расчеты в страховании жизни. Учебное пособие. Изд-во МГУ, 2013.

- Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: Финансы и статистика, 1999.

- Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.

- Журавлев Ю.М., Секерж И.Т. Страхование и перестрахование: теория и практика. — М.: АНКИЛ, 1993.

- Ингосстрах: опыт практической деятельности / Под ред. В.П. Кругляка.- М.: Издательский дом Русанова, 1996.

- Камынкина М.Г., Солнцева Е.Е. Перестрахование. — М.: ДИС, 1994.

- Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском. — М.: Наука, 2002.

- Кочович Е. Финансовая математика. — М.: Финансы и статистика, 1994.

- Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. Методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и страховых схем. — М.: Дело, 1998.

- Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА-М, 1996.

- Лельчук А.Л. Страхование жизни — М.: АНКИЛ, 2010.

- Манэс А. Основы страхового дела. — М.: АНКИЛ, 1993.

- Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: Финансы и статистика, 2001.

- Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль. /Пер. с англ. – М.: Дело, 2003.

- Оценка рисков в страховании / Под ред. И.Б. Котлобовского. — М.: Экономический факультет, ТЕИС, 2000.

- Пфайфер К. Введение в перестрахование. — М.: АНКИЛ, 2000.

- Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. — М.: ЮКИС, 1992.

- Реформирование российского страхового рынка в контексте вступления в силу соглашения о партнерстве и сотрудничестве Российской Федерации и Европейского Союза и предстоящего вступления в ВТО / Под ред. И.Б. Котлобовского. — М.: Экономический факультет, ТЕИС, 1998.

- Риск-менеджмент /Под ред. И. Юргенса. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003.

- Роль статистики в развитии страхового рынка / Под ред. И.Б. Котлобовского. — М.: Экономический факультет, ТЕИС, 1999.

- Рябикин В.А. Актуарные расчеты. — М.: Финстатинформ, 1996.

- Сплетухов Ю.А. Страхование ответственности. — М.: Аудитор, 2001.

- Страхование в промышленности (опыт страхового рынка ФРГ). — М.: АНКИЛ, 1993.

- Страхование в Российской Федерации в цифрах 1994 – 2001 гг. / Под ред. И.Б.Котлобовского. — М.: Экономический факультет, ТЕИС, 2002.

- Сухов В.А. Государственное регулирование финансовой устойчивости страховщиков. — М.: АНКИЛ, 1995.

- Тенденции и перспективы развития страхования в России / Под ред. А.З. Астаповича, И.Б. Котлобовского. — М., 1998.

- Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. — М.: АНКИЛ, 2000.

- Управление рисками /Д. Пикфорд /Пер. с англ. – М.: ООО «Вершина», 2004.

- Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. — М.: Российский юридический издательский дом, 1994.

- Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику. — М., 1994.

- Хамильтон К. Личное финансовое планирование. Страхование, инвестиции, пенсии, наследство. М., ИНФРА-М, 2007.

- Хохлов Н.В. Управление риском. — М.: ЮНИТИ, 1999.

- Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. М.: ТК Велби: Издательство Проспект, 2005.

- Эллиот Майкл У. Основы финансирования риска /Пер. с англ. и научн. ред. И.Б.Котлобовского. — М.: ИНФРА-М, 2007.

- Энциклопедия финансового риск-менеджмента /Под ред. А.А. Лобанова и В.И. Чугунова. – М,:Альпина Паблишер, 2003.

- Aspects fondamentaux des assurances. — OCDE, 1993.

- Encyclopedie de l’assurance. — P.:ECONOMICA, 1998.

- Dickson G.C.A. Corporate risk management. — L.: Witherby & Co, 1995.

- Rejda G.W. Principles of risk management and insurance. — N.Y.: Harper Collins, 2000.

- Williams A., Heins R. Risk management and insurance. — N.Y.: R.R. Donnelley & Sons Company, 1989

Программа кандидатских экзаменов — это перечень испытаний, которые должен пройти соискатель ученой степени кандидата наук, как и следует из названия. Сдавать кандидатский минимум обязаны две категории потенциальных специалистов, обладателей соответствующей степени.

К таким степеням относятся следующие наименования:

- Аспиранты. То есть люди, которые поступили на очные или заочные образовательные программы последипломного образования. Но это, как известно, не единственный способ написать и защитить кандидатскую диссертацию.

- Соискатели. То есть вольные специалисты, действительные магистры с соответствующим дипломом, которые не поступали в аспирантуру. Прикрепились к кафедре ВУЗа, университета, которые пишут кандидатскую в свободном формате.

Требования о сдаче кандидатского минимума утверждено на законодательном, нормативном уровне. Без этого невозможно получать степень кандидата наук. Он рассматривается как форма промежуточной, обязательной аттестации потенциальных ученых. Позволяет проверить уровень их фактической подготовки по нескольким направлениям, отраслям специальных и общих знаний.

Что такое кандидатские экзамены, и что входит в программу минимума

Кандидатские экзамены — это форма промежуточной аттестации потенциальных обладателей звания кандидата наук. Согласно соответствующему приказу Министерства образования и науки, проходить его должны все без исключения. Будь то аспиранты-очники, обучающиеся заочных аспирантских программ или же соискатели ученой степени. Без этого невозможно получить допуск к защите диссертации.

По важности сдача кандидатского минимума не уступает подготовке статей в научные журналы и написанию самого диссертационного исследования.

Программа кандидатского минимума включает в себя три экзамена:

- История и философия науки. Представляет собой некое сочетание двух предметов в одном. Представляет собой сложный экзамен из двух блоков. Один вопрос может касаться философии науки. Это более-менее универсальная отрасль знаний, которая мало зависит от конкретной специальности подготовки. Остальные же вопросы часто затрагивают философию конкретной науки: экономии, юриспруденции и многих других. Тут необходимо отталкиваться от конкретного направления подготовки, обучения. Традиционно история и философия науки считается одним из сложнейших экзаменов.

- Иностранный язык. Экзамен по иностранному языку требует от соискателя ученой степени кандидата более-менее свободного владения английским. немецким, испанским или французским. Зависит от подготовки самого аспиранта или соискателя. Соответствующие пометки о языке обучающийся делает сам при подаче заявления на сдачу кандидатского минимума.

- Специальность. Как и следует из названия, этот экзамен направлен на проверку знаний по конкретному направлению подготовки. Как правило, для проверки используется наиболее важный, ключевой предмет, который лежит в основе конкретной специальности. Это может быть теория государства и права на программах юриспруденции или же экономическая теория на финансово-экономических специальностях.

Кандидатские экзамены сдают в разные дни, времени на подготовку остается достаточно.

Зачем нужны кандидатские экзамены

Кандидатские экзамены — традиционная форма проверки промежуточных знаний аспирантов и соискателей ученой степени. Они преследуют несколько практических целей:

- Проверить уровень знаний аспиранта или соискателя по специальности. Специальность выступает, пожалуй, ключевым аспектом готовности будущего кандидата наук к самостоятельной научно-исследовательской деятельности к конкретной предметной сфере. При достаточном уровне знаний специалиста, понимании специальности, он может быть стать продуктивным и привнести свой вклад в фундаментальную прикладную науку. Но это еще не все.

- Проверить уровень общего развития будущего ученого. Как раз для этого и требуется экзамен по истории и философии науки. С точки зрения формальных знаний, прикладной пользы от понимания истории и философии наук не так много. Однако, если человек знает, как развивалась предметная сфера, которую он планирует продолжить изучать, у него больше шансов добиться успеха.

- Изучить способность аспиранта, соискателя говорить на иностранном языке. Русскоязычные источники информации практически по любому направлению скудны и недостаточны. Поэтому для развития в научно-исследовательской области, действительно широкой деятельности одних только их будет недостаточно. Знание иностранного языка на уровне хотя бы выше среднего позволяет свободно ориентироваться в научно-исследовательских источниках без привязки к региону. Особенно, если речь идет об английском. Без хорошего знания иностранных языков, на которых написана большая часть авторитетных исследований, говорить о серьезной науке невозможно.

- Проверить общую готовность аспиранта или соискателя к самостоятельному мышлению. Все три экзамена сдают в устном или письменном формате. Они предполагают самостоятельные рассуждения на сложные темы. По ответам, характеру знаний и гибкости мышления, можно судить об общем образовательном уровне аспиранта или соискателя. Это также немаловажная задача, которую решают экзамены.

Наконец, кандидатский минимум нужен, чтобы отсеивать неспособных соискателей или людей недостаточно мотивированных. По разным оценкам, не справляются со сдачей соответствующих экзаменов от 10 до 15% потенциальных ученых. В некоторых случаях называют другие цифры. Все зависит от специальности. Но очевидно, что у некоторой части соискателей возникают проблемы.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Подробнее об экзаменах и содержании минимума

Как было сказано ранее, кандидатский минимум включает в себя три экзамена.

История и философия науки представляет собой наиболее сложный по мнению многих предмет. Причина не только в сложности самого содержания экзамена, но и в объеме. Количество вопросов для проработки включает в себя несколько сотен. Как правило, стандартный билет по истории и философии науки насчитывает три вопроса.

- Первый касается собственно философии науки. Этапов развития философской мысли в контексте научного мышления как такового, исследовательской деятельности. Направлений философской мысли, а также современного состояния философии науки.

- Второй, более объемный, включает вопросы по истории конкретной науки. Например экономики, исторических наук и археологии, филологии и языкознания, юриспруденции, педагогики. Этот список можно продолжать и далее.

Историю и философию науки сдают по любой специальности. Узнать точную программу кандидатского экзамена можно изучив методические рекомендации конкретного университета. Они отличаются.

Иностранный язык сдают, чтобы можно было оценить уровень лингвистической подготовки потенциального ученого. Согласно установленным в большинстве ВУЗов нормативам можно сдать экзамен по одному из четырех языков:

- Английскому.

- Французскому.

- Немецкому.

- Испанскому.

Английский язык как инструмент международной коммуникации и универсальный способ передачи информации можно считать наиболее предпочтительным. Однако сдавать его студентов никто не заставляет. Выбор остается за самим соискателем или аспирантом. Предпочтения указывают в специальном заявлении, которое направляют для регистрации на сдачу кандидатского минимума.

Специальность выступает третьим экзаменом. С точки зрения подготовки она наиболее понятна, поскольку проверяет знания по конкретной предметной области, которая хорошо знакома будущему ученому. Вариантов специальности может быть много. Все зависит от конкретной аспирантской программы и направления подготовки.

Как правило, в качестве специальности используется наиболее важная, фундаментальная наука, которая выступает основой для всех прочих в специальности. Теория государства и права, экономическая теория, теоретическая физика и прочие. Количество вопросов опять же может составлять сотню и намного больше этого числа.

Порядок сдачи

Порядок сдачи кандидатского минимума регламентируется приказом Министерства образования и науки РФ, а также внутренними регламентами, локальными документами конкретного университета.

В общем виде порядок сдачи кандидатского минимума выглядит таким образом:

Подача заявления.

Заявиться на сдачу экзаменов можно как в своем ВУЗе, так и в любом другом где есть соответствующая кафедра и аспирантура. Однако это не самое удачное решение. В любом случае, подать документы нужно в установленный срок. Обычно до начала апреля. Для подачи заявления помимо самого прошения на имя ректора учебного заведения нужно подготовить пакет бумаг:

- Копию паспорта.

- Копию диплома о высшем профессиональном образовании уровня магистра.

- Перечень опубликованных работ, статей.

Также нужно направить рефераты по философии и иностранному языку, которые следует подготовить заранее.

После подачи заявления соискателя ученой степени кандидата наук прикрепляют к кафедре на срок не более 6 месяцев. Уточнить сроки проведения кандидатских экзаменов можно в самом университете. Как правило, они отличаются от ВУЗа к ВУЗу.

Собственно сами экзамены.

Если соискатель был допущен к испытаниям, можно приступать к сдаче. Каждый экзамен сдают в свой отдельный день. Два в один день проводить не принято и запрещено.

Как именно будет проходить испытание нужно уточнять отдельно. Все зависит от университета. Некоторые учебные заведения предпочитают письменный формат. Другие требуют устных ответов. В любом случае, форма проверки знаний обычно билетная. Далее же идут технические тонкости.

В некоторых случаях кандидатский минимум можно сдать удаленно в формате видеоконференции. Такая возможность появилась в период коронавирусных ограничений. Сколько именно она просуществует — сказать пока сложно.

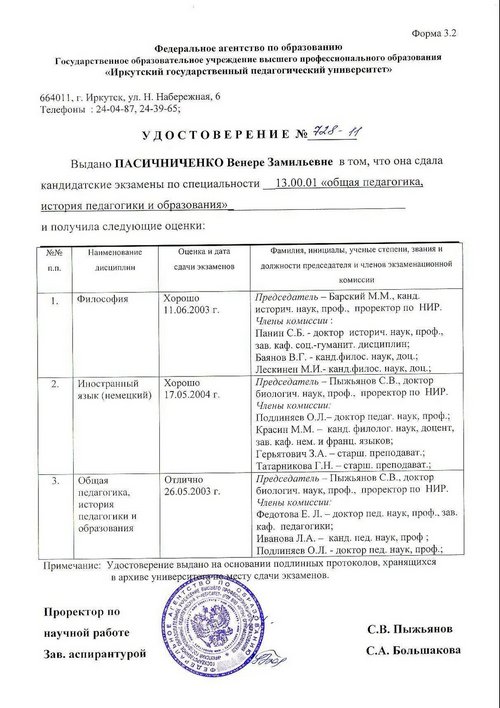

Кандидатские экзамены предполагают выставление оценки. Их выставляют в специальном удостоверении о сдаче кандидатского минимума. Этот документ необходим, чтобы подтвердить успешную сдачу экзаменов. Без него невозможно получить допуск к защите кандидатской диссертации.

Кандидатские экзамены сдают в разные периоды времени. Чаще всего аспиранты или соискатели проходят испытания после первого года обучения, подготовки диссертационного исследования. Но возможны индивидуальные отклонения от общепринятого, традиционного графика.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Можно ли пересдать экзамены

Все три испытания заслуженно считаются сложными и требуют напряжения сил аспиранта, будущего ученого. Всегда есть вероятность завалить экзамены и не сдать один или несколько предметов. Значит ли это, что придется отчисляться из аспирантуры или же отказываться от намерения получить кандидатскую степень? Нет, не значит.

Локальные положения, как и нормативные документы указывают, что соискатели, аспиранты могут сдать кандидатский минимум до окончания установленных сроков обучения. Для аспирантов очной формы — это 3 года. Для заочников — 4. Для соискателей также 3 года за редкими исключениями. А это значит, что сдать кандидатский минимум можно и на следующий год.

Однако следует иметь в виду два важных момента:

- Положением об очной аспирантуре может быть установлено, что не сдавшие вовремя экзамены обучающиеся не могут дальше оставаться на бюджете. В таком случае придется переводиться на контрактную основу или искать иные возможности для защиты. Заочников это также касается, но к ним отношение обычно более лояльное.

- Нередко сдача кандидатского экзамена по второму разу платная. Сумма может быть серьезной, до 10-15 тысяч рублей за одно такое испытание.

Таким образом, сдать кандидатский минимум еще раз можно. Но это сопряжено с некоторыми трудностями.

Сколько годны экзамены кандидатского минимума

Экзамены из перечня кандидатского минимума не имеют формально установленного срока годности. Это хорошая новость для тех, кто завалил экзамен или беспокоится о будущем своего образования.

Если рассматривать этот вопрос в контексте предыдущего, кандидатский минимум можно сдать частями. Например, в один год иностранный язык и специальность. А в случае провала на следующий — философию и историю науки. Формального запрета на это нет.

С другой стороны, невозможность успешно завершить испытания с первого раза создает немало дополнительных проблем. Потому как придется тратить лишнее время на подготовку к экзаменам, а не на публикацию статей, проработку диссертационного исследования.

Где сдавать экзамены

Сдавать экзамены можно в любом месте, где есть соответствующая кафедра, реализующая аспирантские программы по специальности. То есть с точки зрения закона, установленного порядка, аспирант может сдавать кандидатский минимум в любом университете. Однако это не самая лучшая идея. Причина простая.

Не стоит забывать, что принимают экзамены люди. Преподаватели в родном ВУЗе, как правило, более лояльны. А потому возможность без проблем преодолеть испытания куда более высокая. С другой стороны, если имеются конфликтные ситуации в родном университете, все оказывается с точностью до наоборот.

Рекомендуется действовать по ситуации.

Сложности сдачи

При сдаче кандидатского минимума аспиранты и соискателя встречаются с несколькими трудностями.

- Первая и основная — это сложность самих экзаменов. По признанию самих аспирантов, соискателей, наиболее трудным выступает история и философия науки. После нее идет специальность. На почетном третьем месте — иностранный язык.

- Вторая сложность — обилие формальных препятствий. Чтобы получить допуск к сдаче кандидатского минимума по философии и иностранному языку нужно сдать рефераты. Краткие работы по теме. Только после их проверки преподаватели решают, можно ли допустить аспиранта, соискателя. Если нет, придется начинать все с начала.

Наконец, в некоторых случаях сдача кандидатского минимума платная. А это значит, что за каждое испытание придется платить. Сумма может оказаться приличной.

Рекомендации по подготовке к сдаче кандидатского минимума

При подготовке к экзаменам кандидатского минимума настоятельно рекомендуется сдавать все с первого раза и строго следовать графику. Поскольку так можно выкроить больше времени, сил, ресурсов на написание статей, научных работ и самой кандидатской диссертации.

В обязательном порядке следует взять методичку по каждому предмету в конкретном ВУЗе и внимательно ее проштудировать. Там указаны требования к знаниям, а также перечень вопросов для последующей сдачи экзамена.

Если Вы являетесь соискателем ученой степени, перед вами рано или поздно встанет вопрос о сдаче кандидатских экзаменов или, как их еще называют, «кандидатский минимум».

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 марта 2014 г. N 247 г. Москва «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

И так, сдача кандидатского минимума обязательна для присуждения ученой степени кандидата наук, также является завершающим этапом в обучении аспиранта.

Цель кандидатского экзамена — установить глубину профессиональных знаний аспиранта, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе соискателя научной степени.

Кандидатский минимум состоит из трех экзаменов

Кандидатский экзамен по философии и истории науки

Для каждой специальности существует своя программа (История математики, история физики, история астрономии)

Для сдачи этого экзамена Вам необходимо будет подготовить:

1. Реферат по истории соответствующей отрасли наук.

Тема реферата должна быть обязательно утверждена научным руководителем, также она, как правило, должна быть взаимосвязана с темой диссертации.

Не забудьте, что реферат обязательно будет проверяться на оригинальность. Оригинальности текста, как правило, должна быть не менее 75% по системе «Антиплагиат».

2. Отзыв научного руководителя, заверенный печатью соответствующего института

Кандидатский экзамен по иностранному языку

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа:

1. Выполнение письменного перевода научного текста по специальности на язык обучения.

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена.

2. Второй этап экзамена – устный.

Второй этап включает в себя три задания:

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности.

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности.

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя).

Русский язык как иностранный

Данный кандидатский экзамен проводится в два этапа:

1. Выполнение письменной части экзамена, которая предусматривает реферирование оригинального научного текста объемом 8 – 10 страниц книжного формата по специальности аспиранта (соискателя).

2. Второй этап экзамена — устный (по билетам).

Билет включает три вопроса:

1) монологическое сообщение на тему страноведческого характера;

2) сообщение аспиранта (соискателя) о своем научном исследовании;

3) беседу на свободную тему.

За каждую часть устного ответа выставляется отдельная оценка.

Кандидатский экзамен по специальности

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по программе, состоящей из двух частей:

— типовой программы — минимум по специальности, утвержденной приказом Минобразования России от 08.10.2007 № 274, а также дополнительной программы, разрабатываемой на профильной кафедре и утверждаемой в установленном порядке.

— индивидуальной рабочей программы диссертационного исследования, разрабатываемой прикрепленным лицом. В программе должны быть учтены последние достижения в данной отрасли науки, новейшая отечественная и зарубежная литература, а также справочно-информационные издания соответствующей тематики.

Составной частью экзамена по специальности является защита реферата по теме диссертационного исследования, подготовленного экстерном самостоятельно. Кроме реферата, необходимо еще будет подготовить для сдачи экзамена рецензию научного руководителя.

Приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г. № 10363) утверждены программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку и специальным дисциплинам.

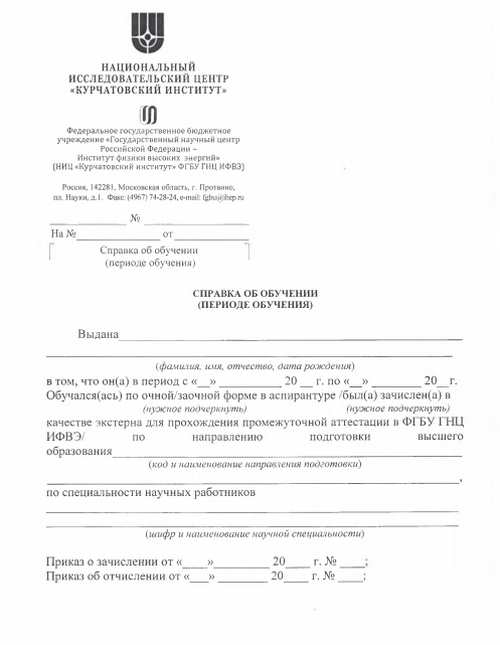

Прикрепление для сдачи кандидатского минимума

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 марта 2014 г. N 247 г. Москва «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем их зачисления в организацию (далее — прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации.

То есть соискатель ученой степени можете прикрепиться к организации и сдать экзамены без поступления в аспирантуру.

Отметим, что для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее — прикрепляющееся лицо).

Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более шести месяцев. (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 марта 2014 г. N 247 г. Москва «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»)

Срок действия кандидатских экзаменов

Часто, соискатель, который сдал кандидатский минимум некоторое время назад (может быть несколько лет), сталкивается с сомнениями по поводу «срока годности» у кандидатских экзаменов.

В соответствии с пунктом 2 приказа Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г. № 10363) результаты кандидатских экзаменов, сданных до вступления в силу названного приказа, считаются действительными.

Вместе с тем, вместо экзамена по философии был введен экзамен по истории и философии науки. Взаимозачет этих дисциплин невозможен.

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине считается действительным, если специальность в Номенклатуре не изменилась после вступления в силу приказа Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников» (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2009 г. № 13561) или претерпела только редакционные изменения, или изменен шифр специальности (письмо Минобрнауки России от 12 июля 2011 г. № СИ-754/04 «О кандидатских экзаменах»).

Таким образом, можем с уверенностью отметить, что кандидатские экзамены сроков годности не имеют! Основой для такого заявления служит Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2007 г. N 274 «Об утверждении программ кандидатских экзаменов»

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов

По завершению сдачи кандидатских экзаменов аспирант получает документ о результатах экзаменов.

Образец документа, который выдавали до 13 июля 2014 года

На основании письма Минобрнауки России от 28.10.2014 N 13-4139 «О подтверждении результатов кандидатских экзаменов», сообщается, что лица, сдавшие кандидатские экзамены до 13 июля 2014 года и по каким-либо причинам не получившие удостоверения об их сдаче, вправе востребовать эти удостоверения по месту сдачи экзаменов. Дубликаты требуемых удостоверений могут быть изготовлены по письменному заявлению такого лица. Дубликат может быть выдан датой на момент востребования и является действительным в течение неограниченного срока.

Лицам, сдавшим кандидатские экзамены 13 июля 2014 года и позднее (включая лиц, у которых хотя бы один из экзаменов сдан 13 июля 2014 года и позже), выдается справка об обучении по образцу, установленному организацией, принимающей кандидатские экзамены.

Вы можете обратиться к нам за помощью в написании реферата, выполнении перевода текста, подборе литературы, а так же в написании рецензии, отзыва руководителя.

Часто задаваемые вопросы

1. Доброго времени суток! У меня проблема с перезачетом кандидатских экзаменов по другой специальности. Когда поступал науч.рук засунул меня на бюджетное место в другую специальность, тогда меня уверяли что это не проблема. Экзамены сдал. Науч.рук. умер, факультет расформировали, вуз прекратил подготовку по моему направлению. В итоге на руках справка о сдаче экзаменов по специальности 12.00.01 ИФН, ИЯ и по специальности 23.00.02. При оформлении прикрепления в другой организации отказались принимать удостоверение, мотивируя тем,что ВАК не примет. Возможно ли каким-либо образом исправить ситуацию?

Ответ:

Добрый день!

Вам необходимо сдать экзамены по той специальности, по которой планируется защита. Для этого нужно прийти в любое учебное заведение, где есть специальность 12.00.01, и прикрепиться для сдачи кандидатских.

2. Здравствуйте, разъясните такую ситуацию. Я сдавал экзамены на кандидатский минимум в 1996- философия, в 1997 — педагогика, в 1998- немецкий язык. Сдал успешно. Но защитить диссертацию не удалось. Действительны ли сейчас результаты экзаменов. Спасибо.

Ответ:

Добрый день!

Соответственно с пунктом 2 Приказа Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г. № 10363) результаты кандидатских экзаменов, сданных до вступления в силу названного приказа, действую бессрочно. Нужно учесть, что вместо экзамена по философии был введен экзамен по истории и философии науки. Взаимозачет этих дисциплин невозможен.

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине считается действительным, если специальность в Номенклатуре не изменилась после вступления в силу приказа Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников» (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2009 г. № 13561) или претерпела только редакционные изменения, или изменен шифр специальности (письмо Минобрнауки России от 12 июля 2011 г. № СИ-754/04 «О кандидатских экзаменах»).

Вопрос. Я живу в Казахстане. Можно ли мне сдавать русский язык как иностранный? Лет десять назад я сдавал кандидатский минимум по всем предметам: иностранный, философия и специальность (музыкознание). Могут ли мне их защитать? Спасибо!

Ответ. В соответствии с программой-минимум кандидатского экзамена сдавать русский язык в качестве иностранного языка не запрещено.

Кандидатские экзамены не имеют срока действия. Основой для такого заявления является Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2007 г. N 274 “Об утверждении программ кандидатских экзаменов”.

Вопрос. Я соискатель кафедры в ветеринарной академии.скажите:

- экзамен по специальности у меня будет эта дисциплина или целое направление,в которое входят анатомия и терапия;

- если я не защищаю диссертацию при выпуске(этой весной),чем это грозит и можно ли защитить ее позже?

Ответ. Кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной специальностью (научными специальностями) и отраслью науки, предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее соответственно — научная специальность, номенклатура), по которым осуществляется подготовка (подготовлена) диссертация.

Ничем не грозит. Диссертацию Вы можете защитить тогда, когда будете к этому готовы. Совершенно не важно сколько времени для этого потребуется.

Вопрос. Подскажите, пожалуйста, какие должны быть сданы кандидатские экзамены для подготовки дисс по специальности 22.00.08?

Ответ. Кандидатские экзамены сдают по трем экзаменам: английскому языку, философии и истории науки и специальности. В Вашем случае специальность — Социология управления.

Вопрос. Подскажите в 2010 сдал кандидатские экзамены, сейчас хочу защищаться, они проходят?

Ответ. Кандидатские экзамены не имеют срока годности. Все изменения, которые были связаны с ними, были введены до 2010 года.

Вопрос. Я давно сдавала экзамены по кандидатскому минимуму, если документ утерян, надо опять сдавать?

Ответ. В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2014 г. № 13-4139 “О подтверждении результатов кандидатских экзаменов” в случае утраты ранее полученных удостоверений, организация, по письменному заявлению соискателей ученых степеней, вправе изготовить дубликаты требуемых удостоверений. Дубликат удостоверения о результатах кандидатских экзаменов может быть выдан организацией текущей датой на момент востребования и является действительным на неограниченный срок действия.

Вопрос. Здравствуйте! В прошлом году я сдал экзамены кандидатского минимума по специальности «микробиология»-английский. историю и философию науки, микробиологию. Однако мне выдали справки об их сдаче по отдельности, причём напротив графы экзамена «история и философия науки» написали (биологические науки), напротив экзамена по специальности ничего не написали. У меня на работе сказали, что это неправильно, как мне поступить?

Ответ. На основании Письма Минобрнауки России от 28.10.2014 N 13-4139 «О подтверждении результатов кандидатских экзаменов» лицам, сдавшим кандидатские экзамены 13 июля 2014 года и позднее, выдается справка об обучении (периоде обучения) по образцу, установленному организацией, принимающей кандидатские экзамены. Единого образца и требований по оформлению справки нет. Поэтому Ваша справка действительна в таком виде, в каком она есть.

Вопрос. Подскажи пожалуйста, может ли гражданин Казахстана сдать в российском ВУЗе свой язык как иностранный?

Ответ. Нигде не прописано, что экзамен по иностранному языку должен проходить на английском или немецком. Но есть свои сложности. Нужно найти вуз, где есть комиссия, уполномоченная принять кандидатский экзамен по казахскому языку.

Вопрос. Может ли гражданин Узбекистана (хорошо владеющий русским языком) сдать в российском ВУЗе русский как иностранный?

Ответ. В соответствии с программой-минимум кандидатского экзамена сдавать русский язык в качестве иностранного языка не запрещено.

Вопрос. Если я сдал экзамен по английскому языку в аспирантуре в 1997, возможно ли зачесть этот экзамен при оформленном соискательстве по искусствоведению в Академии художеств? Или эту информацию нужно узнавать в самом вузе?

Ответ. Вообще кандидатские экзамены не имеют срока годности. Там есть пару исключений, например, если шифр специальности изменился или, если экзамен сдавался по философии, а с 2014 года был переименован. Экзамен по английскому языку не претерпевал никаких изменений. По закону должны засчитать.

Вопрос. Я сдавал экзамены для кандидатского минимума в разных университетах, как должна выглядеть справка?

Ответ. О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение установленной формы, а по месту сдачи последнего экзамена удостоверения о сдаче предыдущих кандидатских экзаменов заменяются на единое удостоверение.

Вопрос. Интересует подбор ВУЗа для сдачи кан. мин, надо уточнить когда там можно сдать экзамен. Шифр специальности 12.00.05.

Ответ. Кандидатский минимум по специальности 12.00.05 можно сдать в следующих вузах:

-

https://rgup.ru/?mod=pages&id=727

-

https://www.usla.ru/departments/moreinfo.php?detal=197&moreinfo_id=5696

-

http://igpran.ru/obrazovanie/aspirantura/obuchenie-v-aspiranture/attestatsiya-kandidatskie-ekzameny-ekzameny-zachety/

-

https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/instituty/institut-aspirantury-i-doktorantury/materialy/?hash=tab1095

- https://izak.ru/education/aspirantura/ekzameny-kandidatskogo-minimuma.php?sphrase_id=14670

Государственная аккредитация:

№3223 от 07.08.2019

Лицензия:

№Л035-00115-77/00119908 от 19.12.2016

Площадка 1:

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1

Площадка 2:

119071, г. Москва, ул. Малая Калужская д. 1

Площадка 3:

129337, г. Москва, Хибинский проезд, д. 6

Площадка 4:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 52/45

Телефон приемной комиссии:

8 (495) 951-31-48

8 (495) 811-00-01

г. Москва

© ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина, 2013-2023

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное

государственное бюджетное образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования

«ШУЙСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра

общей педагогики

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

ученого совета

протокол

№ ___ от «___» ____________ 20__ г.

Председатель

совета,

ректор

__________________ И.Ю. Добродеева

Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности

13.000.01

– ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

Отрасль

наук

Педагогические

науки

Специальность

13.000.01

– общая педагогика, история педагогики

и образования