Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия (названия) «Прогрессивный блок». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведенный факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.

Ответ:

1) смысл понятия:

Прогрессивный блок – объединение ряда фракций IV Государственной думы и Государственного совета, созданное в 1915 г. на фоне роста общественного недовольства и ставившее целью создания правительства, ответственного перед Думой.

2) факт:

— идею создания правительства «народного доверия» выдвинули представители партии кадетов;

— в состав «Прогрессивного блока» не входили представители крайне правых и крайне левых фракций Государственной думы.

Источник: Артасов И. А.: ЕГЭ 2022. История. Отличный результат

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Прогрессивный блок

Прогрессивный блок – объединение оппозиционно настроенных депутатов Госдумы и членов Госсовета, существовавшее с августа 1915 по февраль 1917 гг. Формирование блока инициировали кадет П. Милюков, внепартийный представитель Госсовета В. Гурко. Тайно оказывали помощь министры А. Поливанов, А. Кривошеин.

Требования оппозиции

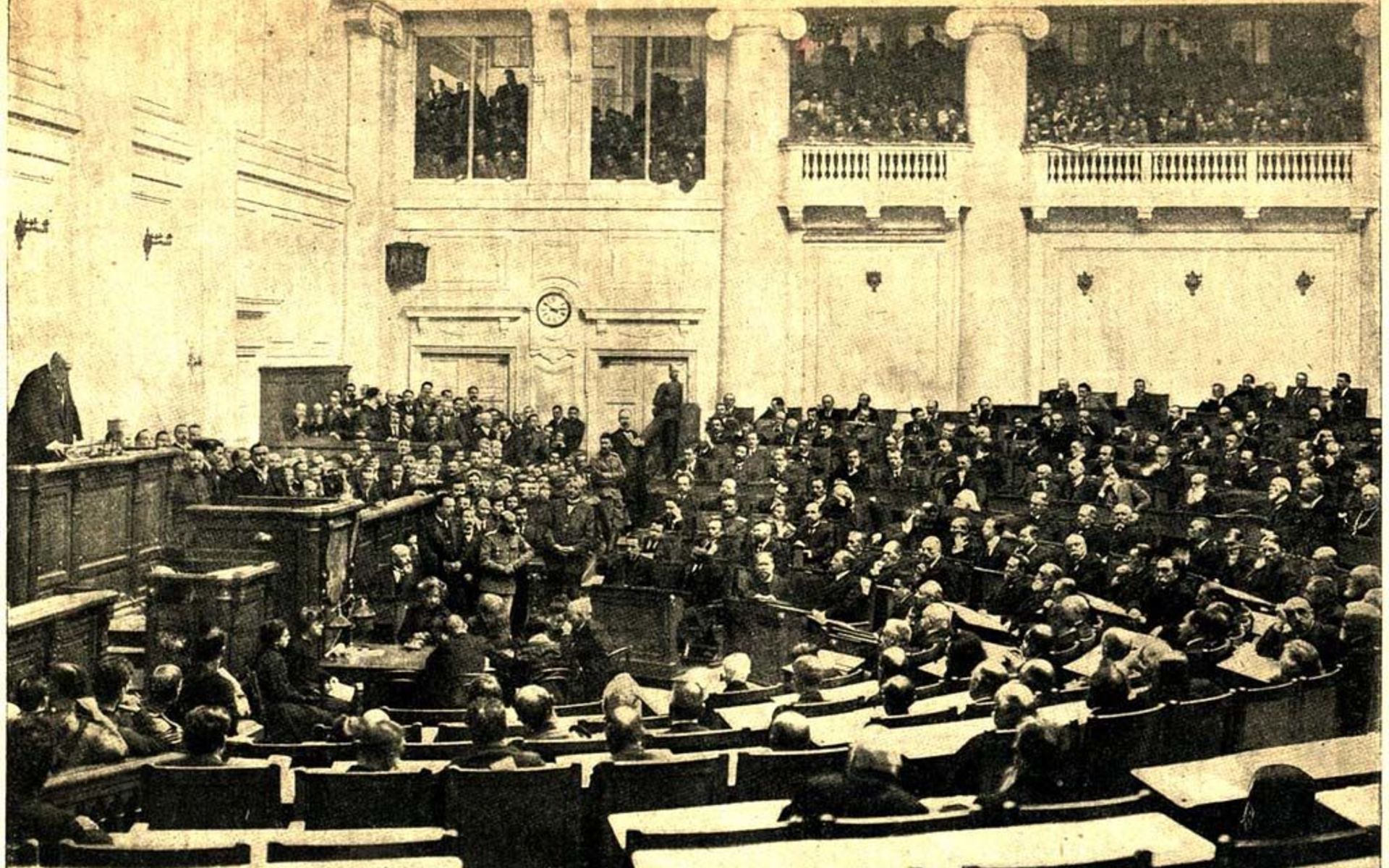

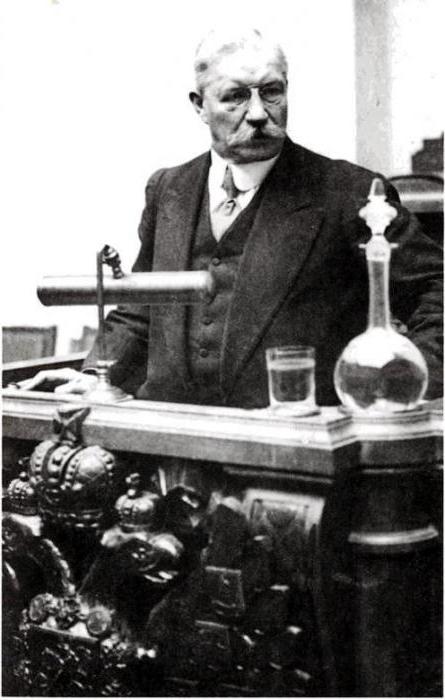

Лидерами Прогрессивного блока стали председатель Думы М. Родзянко, депутаты И. Ефремов, П. Крупенский, А. Коновалов, члены Госсовета М. Ковалевский, В. Бобринский и др. Ряды блока пополнили земцы-октябристы, кадеты, прогрессисты, октябристы, националисты. Из 397 депутатов Думы в оппозиционное объединение вступили 236 человек. От Госсовета было 90 человек из 191 членов.

Причиной создания Прогрессивного блока стало поражение русской армии летом 1915 года. Политические деятели ополчились на верховную власть из-за ее неспособности организовать качественную оборону России. 25 августа в газетах была опубликована программа блока. Основное требование – обновление правительства, его формирование из пользующихся доверием лиц. При этом конкретные кандидатуры не назывались.

Предполагалось, что новая власть обновит состав местных администраций, откажется от административного надзора за деятельностью земского и городского самоуправления. Расширит круг избирателей, полномочия органов местного самоуправления. Введет земства на окраинах. Отменит ограничения по национальному или религиозному признаку. Восстановит свободу печати, профсоюзов, амнистирует политзаключенных. Обеспечит Финляндии и Польше автономию.

Прогрессивный блок состоял из двух лагерей. Первый представляли прогрессисты и кадеты, настаивающие на выполнении полной программы. Во второй лагерь входили остальные члены блока, которые соглашались на половинчатые меры. Их главное требование – формирование нового министерства. Остальные требования программы они соглашались отложить до завершения войны.

27 августа 1915 года прошла встреча представителей блока с министрами внутренних дел, юстиции, торговли и промышленности, а также государственным контролером. Оппозиционеры требовали отправить правительство в отставку. 7-9 сентября прошли экстренные съезды Союза городов и Земского союза, на которых было поддержано требование о смене власти.

Противостояние правительства и оппозиции

3 сентября 1915 года император Николай II досрочно прекратил сессию Думы. 9 февраля 1916 года сессия возобновилась. На ней было предложено рассмотреть полную программу Прогрессивного блока. Но уже 15 февраля правое крыло блока потребовало снять с повестки дня вопрос об отмене религиозных и национальных ограничений.

16 сентября 1916 года император пошел навстречу оппозиции, назначив управляющим МВД члена блока А. Протопопова. Но оппозиционеры расценили это как провокацию, поскольку назначение не было согласовано с блоком. Участники объединения перешли к более радикальным действиям.

Внутри блока тоже было неспокойно. Обострились противоречия, вследствие чего прогрессисты покинули ряды объединения накануне новой сессии Думы. Милюков голословно обвинил председателя правительства Б. Штюрмера и императрицу Александру Федоровну в государственной измене. Штюрмер пошел в отставку. Другие члены блока также критиковали правительство.

19 ноября новый председатель правительства А. Трепов согласился выполнить некоторые требования оппозиционеров. Но блок не пошел на соглашение с ним. 22 ноября Прогрессивный блок инициировал в Думе отстранение от власти безответственных темных сил. Имелись в виду Г. Распутин и А. Протопопов. 26 ноября Государственный совет принял аналогичную резолюцию.

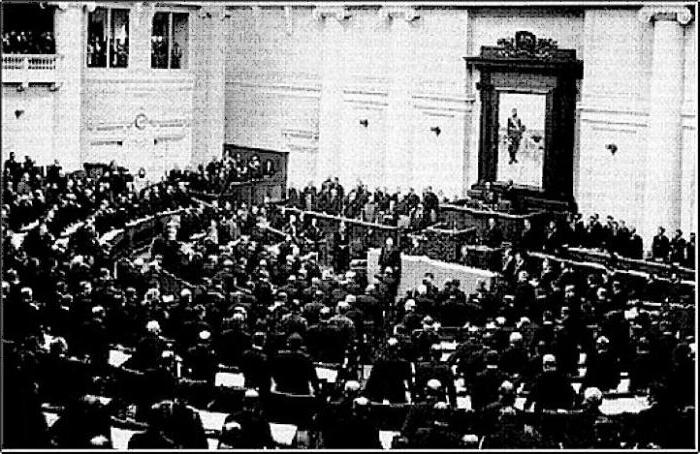

Во время Февральской революции лидеры блока инициировали формирование Временного комитета Госдумы. Главная цель – наведение порядка в Петрограде, установление связи с учреждениями и активистами. 1 марта было создано Временное правительство, в которое вошли некоторые члены блока.

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Политические объединения

«Прогрессивный блок»

«Прогресси́вный блок», принятое в литературе название оппозиционного объединения депутатов Государственной думы и членов Государственного совета в России в августе/сентябре 1915 – феврале/марте 1917 гг.

Возник в ходе Первой мировой войны 1914–1918 гг. после поражений российской армии весной – летом 1915 г.: его участники стали обвинять правительство и верховную власть в неспособности организовать оборону страны. Основные инициаторы создания «Прогрессивного блока» – лидер кадетов и их фракции в Думе П. Н. Милюков и член кружка внепартийного объединения в Государственном совете В. И. Гурко, скрытое содействие образованию блока оказали министры А. В. Кривошеин, А. А. Поливанов и др.

Программа «Прогрессивного блока» была опубликована в газетах 25 августа (7 сентября) 1915 г. Главное требование – создание правительства из лиц, пользовавшихся «доверием страны» (однако конкретные кандидатуры не выдвигались). Оно должно было сменить состав местной администрации, ликвидировать административный надзор за деятельностью городского и земского самоуправления, расширив его полномочия и круг избирателей, ввести земства на окраинах, отменить национальные и религиозные ограничения, а также «стеснения» для печати, восстановить польскую и финляндскую автономию, ввести свободу профсоюзов, объявить амнистию политическим заключённым и др. В «Прогрессивном блоке» выделялись 2 крыла: кадеты и прогрессисты выступали за выполнение полной программы, остальные настаивали на безусловной реализации только требования о формировании «министерства общественного доверия», фактически соглашаясь отложить выполнение всей программы до завершения войны.

На встрече с министром внутренних дел князем Н. Б. Щербатовым, министром юстиции А. А. Хвостовым, министром торговли и промышленности князем В. Н. Шаховским и государственным контролёром П. А. Харитоновым 27 августа (9 сентября) 1915 г. представители «Прогрессивного блока» потребовали отставки правительства [требование поддержано 7–9(20–22) сентября на экстренных съездах Земского союза и Союза городов]. В знак недовольства император Николай II 3(16) сентября досрочно прекратил сессию Думы. При возобновлении сессии 9(22) февраля 1916 г. координационное бюро блока предложило для рассмотрения в Думе полную программу блока. Однако уже 15(28) февраля по требованию правого крыла блока с повестки дня Думы был снят вопрос об отмене национальных и религиозных ограничений. Назначение управляющим Министерства внутренних дел товарища председателя Думы и члена блока А. Д. Протопопова [16(29) сентября 1916], рассматривавшееся императором как шаг навстречу оппозиции, но не согласованное с блоком, было воспринято последним как провокация и способствовало радикализации его тактики. Вместе с тем обострялись противоречия в самом блоке, накануне новой сессии Думы из него вышли члены партии прогрессистов.

В ходе Февральской революции 1917 г. лидеры «Прогрессивного блока» стали инициаторами создания Временного комитета Государственной думы для водворения порядка в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) и для сношения с учреждениями и лицами (Временный комитет Государственной думы, 7 из 12 его членов представляли «Прогрессивный блок»), который 1(14) марта сформировал Временное правительство.

Дата публикации: 10 января 2023 г. в 23:11 (GMT+3)

ШАГ ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ: Государственные думы начала XX века

В августе 1905 года была создана первая Государственная дума. Она не имела законодательных функций и обладала лишь совещательными правами. Данная дума получила название «Булыгинская», так как ее проект был разработан министром внутренних дел А. Г. Булыгиным. Это была одна из попыток Николая II предотвратить революционные движения в стране.

Но задумка не имела желаемого результата, революция разрасталась, захватывала все большие слои населения. В связи с этим Николай выступает 17 октября 1905 года с манифестов «Об усовершенствовании государственного порядка», который дарует Госдуме законодательные полномочия.

🔹I ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

• [27 апреля – 8 июля 1906 г.]

🔸Состав: социал-демократы, трудовики, кадеты, независимые кандидаты.

Думы имела «левый» характер, так как больше половины участников – социалисты-революционеры и трудовики.

🔸Председатель – С. А. Муромцев (кадет).

🔸ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

• Вопрос о создании министерства, ответственного непосредственно перед Госдумой.

• Центральный вопрос – аграрный. По нему выдвигалось несколько проектов:

• Проект 104-х: Трудовики предлагали создать из всех земель общенациональный фонд, из которого земля отдавалась бы тому, кто будет ее обрабатывать без какого-либо выкупа.

• Проект 33-х: Эсеры выдвигали идею ликвидации частной собственности на землю и создания «уравнительного» землевладения (каждому достается одинаковый кусок земли).

• Проект 42-х: Кадеты предлагали выкупить у помещиков земли, арендуемые крестьянами, и отдать их последним как частную собственность.

Все проекты думы были отклонены. Сама дума была распущена.

🔹II ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

• [20 февраля – 2 июня 1907 г.]

🔸Состав: социал-демократы, трудовики, кадеты, независимые кандидаты.

🔸Председатель – Ф. А. Головин (кадет).

🔸ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

• Центральный вопрос – аграрный. Рассмотрение все тех же проектов.

• Отказ от поддержки Столыпинской аграрной реформы.

Все проекты думы отклонены. Сама дума распущена 3 июня по указу императора под предлогом попытки социал-демократов организовать «антиправительственный заговор».

Установление «третьеиюньской системы»: ужесточение избирательного права.

🔹III ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

• [1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г.]

🔸Состав: социал-демократы, трудовики, прогрессисты, кадеты, октябристы и др.

🔸Председатели: Н. А. Хомяков, А. И. Гучков, М. В. Родзянко – октябристы.

🔸ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

• Поддержка и проведение аграрной реформы П. Столыпина.

• Разработка и принятие рабочего законодательства.

• Ограничение автономии Финляндии.

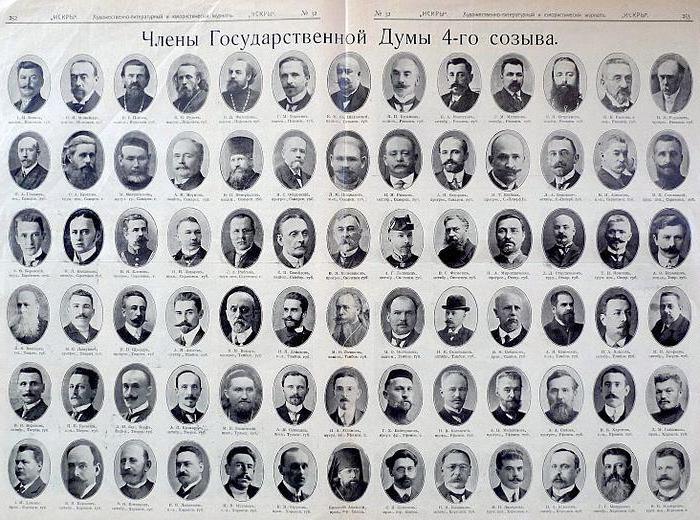

🔹IV ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

• [1912 – 1917 гг.]

🔸Состав: социал-демократы, трудовики, прогрессисты, кадеты, октябристы и др.

🔸Председатель – М. В. Родзянко (октябрист).

🔸ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

• Создание «Прогрессивного блока»: объединение кадетов, прогрессистов, октябристов и националистов с требованием создать ответственное перед думой правительство.

• Поддержка вступления России в Первую мировую войну.

ШАГ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ: Реформы Столыпина

Петр Аркадьевич Столыпин – министр внутренних дел Российской империи в 1906 – 1911 годах. Именно с его именем связывают решение аграрного вопроса, который являлся одним из наиболее острых в начале XX века.

АГРАРНАЯ РЕФОРМА

ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ:

• Необходимость выведения экономики России на мировой уровень.

• Необходимость модернизации сельского хозяйства, введения в него последних достижений науки и техники.

• Низкий уровень товарности крестьянских хозяйств.

• Выступления крестьян за расформирование крестьянских общин.

• Малоземелье крестьян после реформы 1861 года.

Общее революционное напряжение в российском обществе.

ЦЕЛИ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ:

• Решение проблемы малоземелья крестьян.

• Решения проблемы большого количество необрабатываемых земель за пределами Центральной России.

• Введение новых способов производство в сельское хозяйство.

• Сглаживание кризисной ситуации в обществе.

СОДЕРЖАНИЕ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ:

🔹Дарование крестьянам права выхода из общины.

• Около 25% крестьян решились выйти из общины после проведения реформы. Большинство осталось в общине, так как они опасались, что после выхода не смогут самостоятельно обустроить собственное хозяйство.

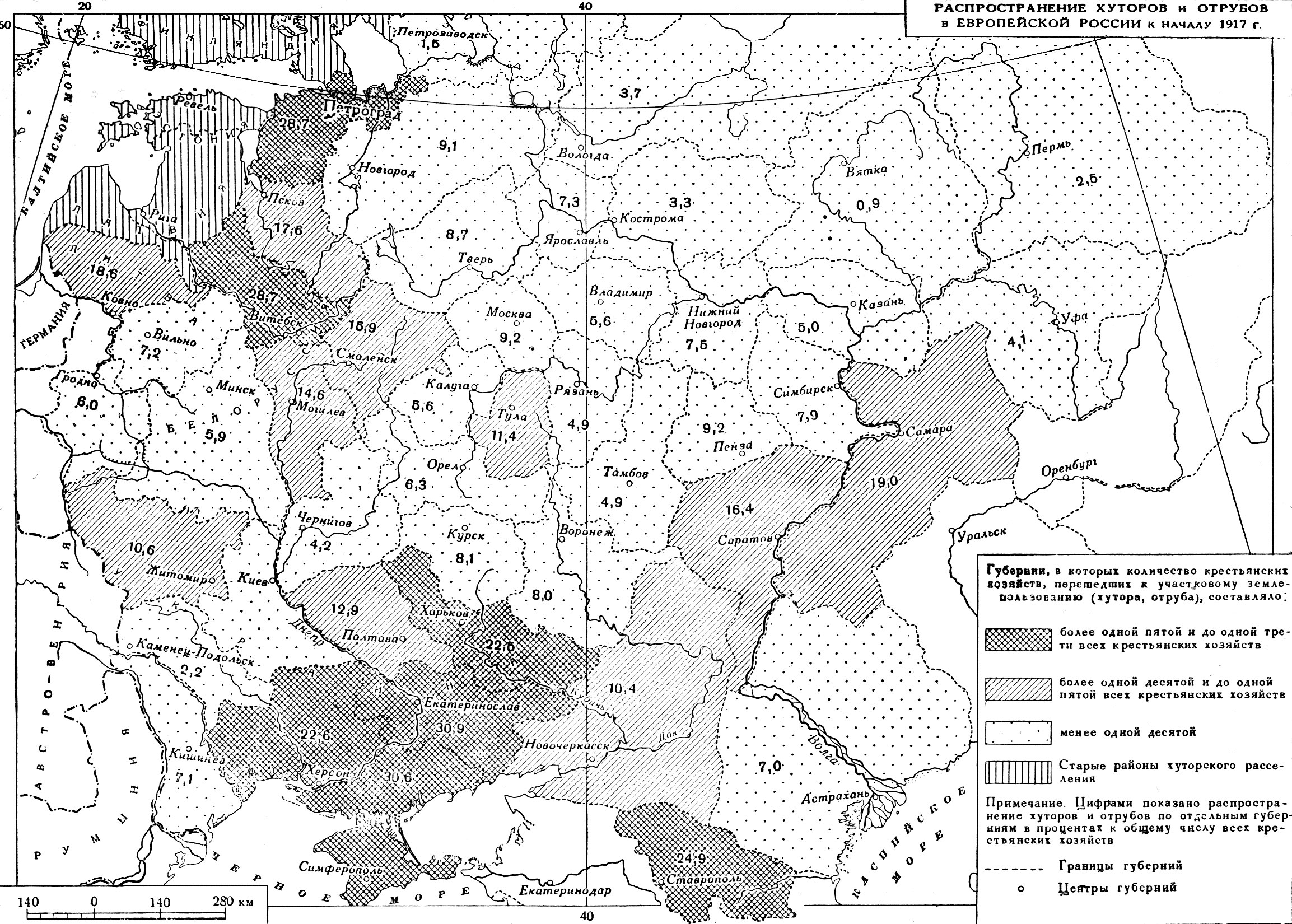

🔹Предоставление крестьянам после выхода ХУТОРА или ОТРУБА.

Хутор – земельное владения вне территории бывшей деревни – полный разрыв отношений крестьянина с общиной.

Отруб – земельное владение на территории деревни – сохранение отношений между крестьянином и общиной.

🔹Проведение переселенческой политики: перебрасывание крестьян в малоразвитые районы Сибири и за Урал.

• Лишь небольшая часть крестьян осталась проживать на новых землях: климатические условия были суровее, чем в Центральной России, местное население было недовольно пришествием чужеземцев.

Данная реформа не была доведена до своего логического конца. Она встретила ряд сопротивлений со стороны правых и левых политических сил, кроме того, отношения царя со Столыпиным во время проведения реформы значительно ухудшились.

Петр Столыпин был убит в 1911 году эсером-террористом 🔫

ДРУГИЕ РЕФОРМЫ СТОЛЫПИНА:

🔹Религиозная реформа:

• Введение свободы вероисповедания.

• Разрешение перехода из православия в другие христианские (!) религии.

🔹Реформа образования:

• Введение всеобщего начального образования.

• Женщины-педагоги были уравнены в правах с мужчинами.

🔹Военная реформа:

• Перевооружение армии и флота.

• Сокращение срока службы с 5 до 3 лет.

ШАГ ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ: Первая мировая война

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА – широкомасштабный военный конфликт, в котором приняло участие большинство европейских стран.

Противоборствующие стороны (2 военно-политических блока):

АНТАНТА: Россия + Англия + Франция.

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ: Германия + Австро-Венгрия + Италия (+ Турция с 1915 года).

ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ:

• Экономические и колониальные споры между ведущими странами блоков, Англией и Германией.

• Противоречия между европейскими странами за рынки сбыта продукции.

• Борьба за обладание новыми ресурсными базами.

• Разделение мирового пространства на сферы влияния.

ПОВОД К ВОЙНЕ:

• Убийство наследника престола Австро-Венгрии, эрцгерцога Франца-Фердинанда 25 июня 1914 года в Сараево Гавриилом Принципом (серб) – Активизация конфликта между Австрией и Сербией.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО РОССИИ?

• Россия была вынуждена участвовать в войне как участница Антанты (по соглашению страны-участницы оказывают друг другу военную помощь в случае начала военных действий).

• Россия стремилась укрепить свое положение на Балканах, помочь братским славянским народам.

• Россия желала получить полный контроль над черноморскими проливами.

ХОД СОБЫТИЙ

• Июль 1914 г. – Германия и Австро-Венгрия объявляют войну России.

• Август – сентябрь 1914 г. – Проведение Восточно-Прусской операции – наступление русских войск под командованием П. К. Рененкампфа и А. В. Самсонова для помощи Франции. Проигрыш русских войск из-за несогласованности действий – отступление.

• Август – сентябрь 1914 г. – Галицийская операция – успешные действия русских войск в Австро-Венгрии.

• Сентябрь – октябрь 1914 г. – Варшавско-Ивангородская операция – остановка наступления войск противника.

🔸ИТОГИ 1914:

• Ни одна из сторон не добилась поставленных целей.

• 1915 – Ряд наступательных операций.

🔸ИТОГИ 1915:

• Германии не удалось вывести Россию из войны.

• Май-июль 1916 г. – «Брусиловский прорыв» — последнее успешной наступление русских войск против австро-венгров под командованием А. А. Брусилова.

🔸ИТОГИ 1916:

• Спасение Франции от уничтожения.

• 1917 г. – Ряд неудачных операций со стороны России.

🔸ИТОГИ 1917:

• Деморализация русской армии – призывы в окончанию войны.

3 марта 1918 г. – Подписание сепаратного Брестского (Брест-Литовского) мира большевиками – Выступление Антанты против России.

Больше теории в следующих шагах.

Прогрессивный блок

«ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК» — объединение буржуазно-помещичьих фракций 4-й Государственной думы и Государственного совета в годы Первой мировой войны 1914-1918 годов. Образован в август 1915 года, когда «патриотический» подъем первых месяцев войны сменился у буржуазии «патриотической» тревогой, вызванной весенне-летними военными поражениями и неспособностью царского правительства обеспечить победу на фронте и предотвратить назревавший в России революционный кризис. В ходе открывшейся 19 июля 1915 года сессии Государственной думы представители ряда буржуазно-помещичьих фракций выступили с критикой правительства и выдвинули лозунг создания «правительства доверия»; вокруг этого лозунга объединилось большинство фракций Государственной думы и часть фракций Государственного совета. Переговоры между ними завершились 22 августа подписанием формального соглашения, получившего название «Прогрессивный блок». В «Прогрессивный блок» вошло 6 фракций Государственной думы («прогрессивные» националисты, группа центра, земцы-октябристы, фракция «Союза 17 октября», кадеты, «прогрессисты») — 236 из 422 членов Государственной думы и 3 фракции Государственного совета (центральная академическая группа и внепартийные). Всего в блок вошло более 300 человек. Вне его пределов остались думские фракции правых и националистов, безоговорочно поддерживавшие правительство, а также меньшевики и трудовики, которые, однако, практически проводили линию «Прогрессивного блока». Создание в Думе устойчивого большинства из фракций левее националистов означало крах политики бонапартизма с ее лавированием и попеременной опорой то на правооктябристское, то на октябристско-кадетское большинство. Ведущее место в «Прогрессивном блоке» занимали кадеты (см. Конституционно-демократическая партия), ставшие главными выразителями чаяний российской буржуазно-помещичьей контрреволюции. Для ведения практической работы «Прогрессивным блоком» было избрано бюро из 25 человек (председатель — член Государственного совета А. Н. Меллер-Закомельский), в которое вошли кадеты П. Н. Милюков, А. Н. Шингарев, прогрессист И. Н. Ефремов, октябрист С. И. Шидловский, «прогрессивный» националист В. В. Шульгин и другие. Программа «Прогрессивного блока» сводилась к требованиям создания «правительства доверия», проведения политики, направленной на «сохранение внутреннего мира», частичной амнистии осужденных по политическим и религиозным делам, отмены некоторых ограничений в правах крестьян и национальных меньшинств, восстановления профсоюзов и т. д. Содержание программы определялось страхом буржуазии перед назревавшей революцией и ее стремлением найти почву для соглашения с правительством на основе минимума либеральных реформ и доведения войны до «победного конца». Но и эти куцые требования оказались неприемлемыми для царизма. 3 сентября 1915 года Государственная дума была досрочно распущена на каникулы; это не встретило протеста со стороны «Прогрессивного блока». В конце 1915 года и 1-й половине 1916 года «Прогрессивный блок», ведя поиски компромисса, активно сотрудничал с царским правительством. Однако обострение политического положения в стране к осени 1916 года и поворота правительства к сепаратному миру с Германией заставило «Прогрессивный блок» активизироваться. На осенней сессии Государственной думы «Прогрессивный блок» потребовал отставки председателя Совета министров Б. В. Штюрмера — открытого германофила и распутинца, а также создания «ответственного министерства», хотя последнее требование было сформулировано в завуалированной форме. Пойдя на отставку Штюрмера, царизм тем не менее продолжал прежнюю политику. Это побудило «Прогрессивный блок» перейти от парламентских форм борьбы к подготовке дворцового переворота с целью замены Николая II его братом Михаилом. Февральская революция 1917 года сорвала этот план. Многие из руководителей «Прогрессивного блока» 27 февраля (12 марта) 1917 года вошли в состав Временного комитета Государственной думы, а затем и Временного правительства.

А. Я. Грунт. Москва.

Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. — М.: Советская энциклопедия. 1973—1982. Том 11. ПЕРГАМ — РЕНУВЕН. 1968.

Литература:

Ленин В. И., Поражение России и революц. кризис, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 27 (т. 21); Буржуазия накануне Февр. революции, М.-Л., 1927; Прогрессивный блок в 1915-17, «КА», 1932, т. 1-3, 1933, т. 1; Кадеты в дни галицийского разгрома, 1915, «КА», 1933, т. 4; см. также лит-ру к ст. Государственная дума.

Прогрессивный блок в Государственной Думе России был создан 22 августа 1915 года по инициативе П. Н. Милюкова, лидера партии кадетов. Объединились представители Госсовета и многие депутатские фракции. Целью Прогрессивного блока было оказать серьезное влияние на правительство. По сути, это было оппозиционное большинство, выступавшее за радикальные реформы.

Что послужило причиной создания Прогрессивного блока

Причиной создания Прогрессивного блока стало брожение в обществе оппозиционных настроений. Шла Первая мировая война, Россия терпела поражение за поражением, началось отступление русской армии. Единство царя и Государственной Думы было нарушено, тревога и неопределенность нарастали.

Во время открытия 4-й думской сессии 19 июля 1915 года националисты, кадеты и другие фракции раскритиковали правительство. Они потребовали создания нового органа управления, кабинета, который бы вызывал доверие. Собственно, большинство думских фракций поддержали эту идею. Начиная со 9 по 22 августа шли активные переговоры между членами партий и фракций, в результате чего и был создан Прогрессивный блок.

Кто вошел в состав Прогрессивного блока

Вошли в Прогрессивный блок сами инициаторы, кадеты – 54 человека, октябристы – 60 человек, 38 прогрессистов, центристов – 34 человека, прогрессивные националисты – 28 человек, а также 22 октябриста. В целом это было большинство, из 422 депутатов Думы 236 стали членами Прогрессивного блока. Немало было и сочувствующих, к примеру мусульманская фракция, Польское коло, автономисты и независимые. Социал-демократы хоть и остались в стороне, однако считали полезным своё сотрудничество с этим объединением, поскольку программа Прогрессивного блока была созвучна их идеям, а по сути, составляла программу-минимум самих социал-демократов.

В Прогрессивный блок в Думе вошли также и сразу 3 группы из Госсовета. Это были центристы, 63 человека, внепартийцы в составе 15 человек и академическая левая партия – 12 человек. Это почти половина членов верхней палаты. За пределами блока остались, по сути, только махровые монархисты и крайне правые националисты. Они поддерживали все действия реакционного правительства.

Примечательно, что в этот «Желтый блок», как его назвали правые противники, вступили самые влиятельные личности, например председатель самой 4-й Госдумы Михаил Родзянко, националист Василий Шульгин, октябрист Александр Гучков, не говоря уже о лидере кадетов Павле Милюкове.

Отклик в обществе

В обществе создание Прогрессивного блока произвело эффект разорвавшейся бомбы. Особенно неожиданными стали перемены в Государственном совете, который либералы считали неприступной твердыней застоя, апологетом реакции.

По сути, Госсовет был создан и реформирован в 1905 году именно для того, чтобы сдерживать либеральные настроения и шаги, которые бы предпринимались депутатами Госдумы. Поддержка идей «Желтого блока» членами Госсовета была беспрецедентной.

Кто руководил Прогрессивным блоком

Руководить блоком стало избранное депутатами Бюро, в которое вошли 25 человек, в том числе кадеты П. Н. Милюков и А. И. Шингарев, а также И. Н. Ефремов, А. И. Коновалов – прогрессисты, октябристы А. Н. Меллер-Закомельский, С. И. Шидовский и другие. Председателем был избран А. Н. Меллер-Закомельский, однако идейным вдохновителем был и оставался, конечно, П. Н. Милюков. Впоследствии Прогрессивным блоком в думе руководил А. И. Коновалов.

Требования Прогрессивного блока

Прогрессивный блок предложил правительству свою программу, которая должна была, по сути, дать шанс для предотвращения грядущей революции, провести либеральные реформы хотя бы по минимуму. Это могло бы снизить напряженность в обществе, царящее в нем недовольство властью.

Оппозиция жаждала изменения методов управления государством, проведения реформ в короткий срок. Выдвигались определенные требования, обозначавшие самые острые проблемы, что стояли в тот момент перед Россией и ее народом:

- Создание правительства доверия, которое бы делало всё для сохранения в государстве внутреннего мира.

- Амнистия политзаключенных. Возвращение всех ссыльных.

- Амнистия по религиозным делам, прекращение преследования сектантов.

- Уравнение в правах крестьян, отмена узаконенных ограничений.

- Отмена законов, ограничивающих в правах нацменьшинства, в частности евреев на территории России. Прекращение преследований различного рода иноверцев.

- Предоставление Польше автономии и снятие всяческих ограничений для поляков на всей территории России.

- Политика примирения в отношении финнов.

- Пересмотр законодательства в отношении местного самоуправления – городских управ и земств, предоставление им больших прав и полномочий.

- Восстановление института мировых судей.

- Создание законодательной основы для введения кооперативов.

- Восстановление профсоюзов и рабочей печати.

- Прекращение репрессий против малороссийской печати.

- Война до победного конца, выполнение союзнических обязательств Россией.

Депутаты Прогрессивного блока готовы были предоставить свой состав нового правительства. Однако они продолжали поддерживать существующее законодательство Российской империи, согласно которому новое правительство должно было бы по-прежнему держать ответ перед царем-самодержцем, а не Государственной Думой.

Противники Прогрессивного блока

Против предлагаемых требований и реформ в Государственной Думе выступили правые и частично центристы и националисты. Они считали, что невозможно в воюющей стране проводить столь радикальные реформы, тратить большие финансовые средства на либерализацию в то время, когда фронт требует поддержки. Противники «Желтого блока» предупреждали о том, что нельзя внедрять сомнение в народе по отношению к власти в то время, когда страна находится на военном положении. Правые заявляли, что создание министерства доверия и его подотчетность Прогрессивному блоку в Думе будет подрывать авторитет царя. Для победы на поле битвы России нужны сильная государственная власть, усилия всего общества и множество снарядов, а не реформы.

Правые призывали членов Прогрессивного блока оставить свои политические игры до окончания войны.

Николай Второй занял жесткую позицию

Император Николай Второй, стремясь к укреплению власти, не внял либеральным политикам. Он решил сосредоточить управление страной только в своих руках. Поэтому он снял с поста верховного главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича и принял на себя руководство вооруженными силами.

Позже, в октябре 1915-го, он отстранил от занимаемой должности Александра Кривошеина, который всё же попытался создать правительство общественного доверия. Он был последовательным реформистом, работал рука об руку со Столыпиным, а после его гибели продолжил общее с ним дело. Он считал, что необходим иной подход в управлении страной, а потому был близок с думской оппозицией.

Николай Второй сосредоточил всю полноту власти у себя в руках. Однако это привело только к большему сопротивлению со стороны всевозможных оппозиционных сил, дало основание для непримиримого противостояния в обществе, результатом чего и стало отречение царя от престола.

Значение Прогрессивного блока в истории России

В целом следует отметить, что сам факт — образование Прогрессивного блока в Государственной Думе — интересен моментом объединения различных сил общественных вокруг одной идеи – отстранения власти от управления страной. Предложение радикальных на тот момент реформ и создание нового правительства – это попытка превратить Российскую империю в конституционную монархию. У сторонников реформ по европейскому образцу было намерение шаг за шагом добиваться ограничения самодержавной власти, сохраняя при этом мир в России, не доводя ситуацию до революционной. Однако это им не удалось.

В последующем почти все депутаты Прогрессивного блока стали членами Временного правительства после отречения царя от престола. Тем не менее они проиграли стратегически большевикам и В. И. Ленину.