ЕГЭ Русский язык.

Экспресс-подготовка.

Задание № 26. Языковые средства выразительности.

Задание № 26. Языковые средства выразительности.

Вот и довёз нас вами, ребята, наш замечательный экспресс до последней тестовой остановки.

Сегодня мы вспомним основные художественные выразительные средства языка. Я вам подскажу, как нужно выполнять задание № 25. Но беседа впереди долгая, материала много. Если вы готовы, то начнём.

Я шаг за шагом объясню порядок выполнения задания № 25.

Шаг 1 .

Внимательно прочитайте задание. Посмотрите, ЧТО вам нужно найти.

Если необходимо найти ТРОП в названных предложениях, то вспомните, что это такое и какие виды топов бывают.

ТЕОРИЯ.

|

Тропы – это слова, употреблённые в переносном смысле, помогающие ярко, образно, выразительно передать мысли и чувства, воссоздать необходимую картину. Помните главное: это слова в переносном смысле, то есть в жизни мы это «увидеть» не сможем, нам кажется, что это так происходит, это наше вИдение мира. |

|

|

Аллегория. |

Иносказание, при помощи которого передаётся суть, признаки конкретного образа. Примеры. Фемида( женщина с весами) – правосудие. Все животные в баснях , сказках- это изображение людей с подобными характерами. |

|

Гипербола |

Преувеличение чего -либо- свойств, признаков и прочего. Пример. В сто сорок солнц закат пылал.(В. Маяковский) |

|

Ирония |

От греческого «притворство». Это троп, при котором скрывают истинный смысл, это лёгкая насмешка. Пример. Откуда, умная, бредёшь ты голова (обращение к Ослу в басне И.Крылова). |

|

Литота |

Преуменьшение чего- либо, в противоположность гиперболе. Пример. Талии не тоньше бутылочной шейки (Н.В. Гоголь) |

|

Метафора |

Это перенос значения слова по внешнему признаку. Метафора — скрытое сравнение. В ней есть то, с чем сравнивают, но нет предмета сравнения. Метафора бывает развёрнутая, когда создаётся целая картина сравниваемого предмета или явления. Пример. Дворянское гнездо. |

|

Метонимия |

Это перенос свойств предметов по их внутреннему сходству (в этом отличие от метафоры, при которой сходство- внешнее). Существую разные случаи переноса по внутреннему признаку, связи между предметами: 1.между предметом и материалом 2.между содержимом и содержащим. 3.между действием и орудием действия. 4.между автором и его произведением. 5.Между местом и людьми, там находящимися. Примеры. 1.Не то на серебре- на золоте едал ( А.Грибоедов). 2. Скушай ложечку. Выпей чашечку. 3.Перо его дышит местью. 4. Читаю Толстого, слушаю Чайковского. 5. На субботник вышла вся школа. |

|

Олицетворение. |

Наделение неживых е предметов наделяют свойствами живых — способностью мыслить, чувствовать, переживать. Пример. Дождь идёт. Весна пришла. Природа радуется. |

|

Синекдоха |

Это перенос значения по количественному признаку: когда вместо единственного числа употреблено множественное и наоборот, часть вместо целого. Когда о человеке в целом говорят через его деталь (одежды, внешности, особенности характера). Примеры: Пуще всего береги копейку (Н.В. Гоголь). И вы, мундиры голубые. (М.Ю. Лермонтов о жандармах). |

|

Сравнение. |

Не путайте сравнение с метафорой. В сравнении есть и то, что сравнивают, и то, с чем сравнивают. Часто используются союзы: как, словно, будто. Пример. Молвит слово — соловей поёт. |

|

Эпитет |

Образное определении. По- другому, это определение, обозначающее качество, предмета, которое в жизни нельзя увидеть . Помните! Эпитетами не всегда являются прилагательные, могут быть и другие части речи. Примеры. Отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком (С.Есенин).. Кругом трава так весело цвела. …когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом ( Тютчев). |

Шаг 2.

Если необходимо найти лексические средства, то среди слов предложенного списка нужно искать следующие термины.

Типы слов по смыслу

Синонимы — это слова одной части речи, которые отличаются оттенками значений и стилистическим применением в речи (великолепный, превосходный, изумительный, роскошный, отличный, замечательный, классный, супер).

Контекстные синонимы — это слова, которые являются синонимами только в данном контексте.

Например: по характеру это была добрая, мягкая женщина.

Синонимы данных слов вне текста:

Добрый — сердечный, душевный, жалостливый, человечный и др.

Мягкий — пухлый, пластичный, эластический, пушистый.

Антонимы — это противоположные по смыслу слова (забраковать – одобрить, оригинал – подделка, чёрствый — отзывчивый).

Контекстные антонимы — это слова, которые являются антонимами только в данном контексте. Противопоставление подобных слов является чисто индивидуальным авторским решением.

Например: один день – вся жизнь, волки — овцы, поэт – стихотворец.

Омонимы — это слова, которые пишутся одинаково, но имеют совершенно разные значения (коса девичья и коса как сельскохозяйственное орудие).

Паронимы – это слова, сходные по написанию и звучанию, но имеющие различное значение ( великий- величественный, эффектный- эффективный).

Типы слов по сфере употребления

Общеупотребительные слова — это слова, значение которых известно всему народу, всем носителям данного языка (небо, школа, синий, ходить, красиво и т.д.)

Диалектизмы — данные слова употребляются жителями определённой местности ( «саднова»- то есть постоянно, употребляется в глубинках Поволжья).

Профессионализмы (или специальная лексика)– эти слова употребляются людьми определённой профессии (шприц, скальпель – врачами; корень, морфология, синтаксис- учителями русского языка).

Термины – названия определённых понятий, которые используются в той или иной области знаний (например: функция, демократия)

Жаргонизмы— это слова и выражения, которые используются в в социальных группах при неформальном общении (например: глючить, хакнуть – компьютерный жаргон, то есть сленг; ксива, малява- воровской жаргон; училка, трояк, домашка- школьный;

Типы слов по происхождению

Устаревшая лексика (архаизмы)- это устаревшие слова, вышедшие из постоянной речи , так как с течением времени были заменены другими словами (очи- глаза, ланиты- щёки).

Историзмы — это устаревшие слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением явлений, которые они обозначали. Данные слова могут употребляться для описания исторической эпохи (кольчуга, ботфорты).

Неологизмы — новые слова, недавно возникшие в языке и не утратившие своей новизны. С течением времени данные слова переходят в группу общеупотребительных. Так совсем недавно неологизмами были слова: компьютер, планшет, мобильный телефон, смартфон, однако сегодня они уже переходят в разряд общеупотребительных.

Исконно русские слова – слова, возникшие в древности у восточных славян, старославянизмы (сладкий, враг, ведать )

Заимствованные слова (иноязычные)- по происхождению эти слова заимствованы из других языков. Часто это происходит в период экономического, культурного общения, взаимосвязей стран и народов. (Например, гипербола- слово греческого происхождения, модернизация- французского).

Варваризмы – это иноязычные слова, вошедшие в русскую речь, но всегда воспринимаемые как чужеродные. Их часто используют для описания иностранного быта, этикета и т.д. ( Например: месье, бой-френд, бизнес-вумен).

Типы слов по сферам употребления

Стилистически нейтральная лексика — это слова, не прикреплённые к определённому стилю речи (сравните: душистый — благовонный, доказательства- аргументы)

Книжная лексика — употребляется в книжных стилях: научной литературе, официально- деловом , публицистическом стиле( например: декларативный, исчислять, конъюктура)

Разговорная лексика — слова, использующиеся в устной речи, часто в бытовом общении

( хвастунишка, читалка, задира.)

Просторечные слова – это слова разговорной лексики, но имеющие свои особенности :

-нарушающие языковые нормы ( траНвай вместо траМвай, квАртал вместо квартАл)

— нарушающие моральные нормы, грубые слова (башка, притащиться)

— вульгарна, бранная лексика, оскорбляющая человека.

Эмоционально окрашенные слова (экспрессивная лексика, оценочная лексика) – это слова, при помощи которых выражается отношение к окружающим, явлениям, действиям, позитивное и негативное (например: дружище, силища, врата, страж).

Фразеологизмы — устойчивые словосочетания, которые по значению равны одному слову .

С точки зрения стилистической окраски фразеологизмы бывают:

— разговорные: бежать сломя голову — быстро, работать спустя рукава – лениться

— книжные : яблоко раздора, звёздный час

— просторечные: вкручивать мозги, дурья башка.

Шаг 3.

Если нужно определить, какой приём (фигура речи) использует автор, то ищите следующие приёмы.

Фигура — часть предложения, которая играет определённую функцию в нём (здесь обретает свои права синтаксис). Фигура представляет собой выразительные синтаксические конструкции, которые передают экспрессию текста.

Примечание: некоторые фигуры речи могут быть одновременно и синтаксическими средствами (риторический вопрос, риторическое восклицание и др.).

|

Фигуры речи приёмы). |

Определения. Примеры. |

|

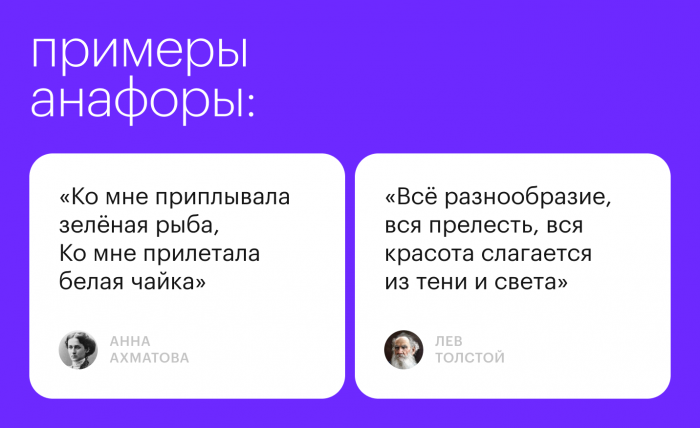

Анафора |

Повторение слов или сочетаний слов в начале предложений или стихотворных строк. Пример. Не напрасно дули ветры, Не напрасно шла гроза. |

|

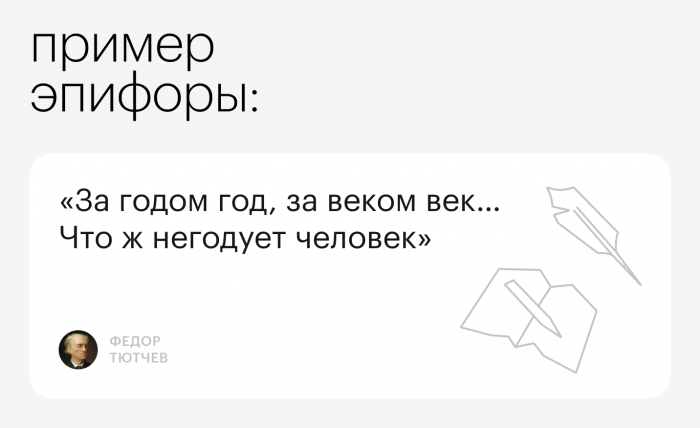

Эпифора |

Противоположна анафоре: повторение слов или словосочетаний в конце строк или предложений. Пример. Правда твоя – это наша правда, Родина! Слава твоя – это наша слава. Родина! |

|

Антитеза |

Противопоставление явлений и понятий. Часто основана на употреблении антонимов. Живые и мёртвые. Кто был никем, тот станет всем. |

|

Градация |

Это такой приём, который позволяет предать события, чувства, действия в процессе их развития — по возрастающей или убывающей значимости. Пример. Пришёл, увидел, победил! Не жалею, не зову, не плачу. |

|

Инверсия |

Обратный порядок слов. В русском языке прямой порядок: определение, подлежащее, сказуемое, дополнение .Обстоятельство имеет разное положение в предложении. Пример. Жили-были дед да баба. Пришёл я однажды в школу. Швейцара мимо он стрелой Взлетел по мраморным ступеням. |

|

Оксюморон |

Сочетание не сочетаемых по смыслу слов. Примеры. Мёртвые души. Горькая радость. Звонкая тишина. |

|

Синтаксический параллелизм |

Сходное построение предложений в синтаксическом плане. Пример. Молодым везде у нас дорога, Старика везде у нас почёт. |

|

Перифраз. |

От греческого- описание. Это употребление описания предмета, явления, человека, вместо его названия. Примеры. Автор Войны и мира» (Толстой). Пишущий эти строки (я). Туманный Альбион ( Англия.) Царь зверей (лев). |

|

Умолчание |

Приём, при котором автор намеренно недосказывает что-то, прерывает мысль героя, чтобы читатель сам мог подумать, о чём хотел тот сказать. Пример. Я сама не из таких, Кто чужим подвластен чарам. Я сама… Но, впрочем, даром Тайн не выдаю своих. |

|

Парцелляция. |

Приём, при котором предложение делится на несколько. Сначала идёт предложение с основным смыслом, а за ним — неполные предложения, дополняющие его. Этот приём используется для усиления выразительности, значимости слов. Пример. Он увидел меня и застыл. Удивился. Замолчал. |

|

Бессоюзие или асиндетон |

Приём, при котором союзы опускаются. Это придаёт речи динамичность, помогает воссоздать быструю смену действий героев, картин. Пример. Швед, русский, колет, рубит, режет. |

|

Многосоюзие или полисиндетон |

Намеренное увеличение союзов в предложении. Это позволяет замедлить речь выделить какие-то слова, усилить выразительность созданного образа. Пример. Перед глазами ходил океан, и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал. |

|

Риторические восклицания. |

Использование восклицательных предложений, чтобы не только выразить свои чувства, но и предать их читателям, вызвать в ответ такие же. Пример. Какое лето, что за лето! Да это просто колдовство! |

|

Риторические вопросы. |

Это вопросы, не требующие ответа. На них автор либо сам отвечает, либо хочет, чтобы над вопросом подумали читатели. Они создают иллюзию беседы. Обращены такие вопросы во всем людям. Часто используются в художественной или публицистической литературе. Пример. Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? |

Шаг 4.

Наконец, если необходим найти синтаксические средства, то помните, они связаны со знаками препинания, их выделяют запятыми, тире, ставится знак вопроса или восклицания и т.д.

|

Средства |

Определения Примеры Однородные члены способны ярко воссоздать и картину событий, и внешние и внутренние свойства предмета описания, и всю гамму чувств. Пример. Природа помогает бороться с одиночеством, преодолевать отчаяние, бессилие, забывать вражду, зависть, коварство друзей. |

|

Ряды однородных членов |

|

|

Вводные слова. |

Вводные слова многообразны по значению. Умелое использование этих значений поможет и выразить оттенки чувств, и систематизировать мысли, и выделить главное, важное Пример. Вероятно, там, в родных местах, как в детстве удивительно пахнет цветами, самые большие ромашки из которых можно сплести замечательные букеты. |

|

Вопросно-ответная форма изложения. |

Это приём, при котором размышления автора представлены в виде вопросов-ответов. Пример. Для чего нужно приучать детей с детства читать правильные книги,- спросите вы? А я отвечу: чтобы стать человеком, настоящим, достойным права так называться. |

|

Риторические обращения |

Риторические обращения часто используются в публицистической речи с целью привлечения внимания к проблеме, для призыва к действию. Пример. Горожане, сделаем наш город зелёным и уютным! |

|

Обособленные члены. |

Обособленные члены позволяют более ярко, конкретно, подробно, эмоционально описать что-то, рассказать о чём-т . Они способствуют уточнению, усилению общего впечатления от содержания текста. Пример. В родных местах всё так же шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своим и вещими шёпотами тем поэтом, каким я стал. |

|

Восклицательные предложения. |

Они позволяют автору выразить своё отношение к описываемому. Восклицательные предложения могут выражать побуждение к действию, становясь таким образом риторическими восклицаниями. Примеры. Милосердие — удивительное свойств души человека! Надо воспитывать милосердие в детства! |

|

Цитирование |

Использование цитаты из произведения или высказывание известного человека для подтверждения своих мыслей. Пример. Горький писал: « Человек — это звучит гордо!». |

Пользуйтесь подсказками.

В задании часто можно найти скрытые подсказки.

- Подсказкой является уже то, что вас просят найти троп, лексическое или синтаксическое средство.

- Часто в скобках даны примеры (например, эпитетов), вам надо вспомнить, как называется такое средство.

- Могут помочь и формы слов, например, «использована»- слово женского рода, потому ясно, что здесь термины мужского и среднего рода не подойдут.

Рассмотрим пример.

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

«Рассуждая на тему творчества и «нахождения себя», автор использует такой прием, как (А)_____ (предложения 8—9; 17—18). Что может помешать творческой личности? Использованные в 13-м предложении (Б)_____ дают, по мнению автора, ответ на этот вопрос. Говоря о том, какие профессии можно считать творческими, а какие — нет, В. Белов в 20-м предложении использует (В)_____. Это даёт возможность подготовить читателя к пониманию следующего, 21-го предложения. Кроме этого, в тексте широко использована (Г)_____, например, «потребность», «личность», «ориентация», «принципы» и др.»

Список терминов:

1) сравнительный оборот

2) литота

3) антонимы

4) ирония

5) просторечная лексика

6) ряды однородных членов

7) вопросно-ответная форма изложения

9) риторический вопрос

10) восклицательные предложения

ПОЯСНЕНИЕ.

А) Приём-7 ( вопрос-ответ).

(8) Почему же с годами творчество понемногу исчезает из нашей жизни, почему творческое начало сохраняется и развивается не в каждом из нас? (9) Грубо говоря, потому, что мы либо занялись не своим делом (не нашли себя, своего лица, своего таланта), либо не научились жить и трудиться (не развили таланта).

Б) Ответ-6, ряды однородных членов.

(17) Почему, собственно, считается творческой только жизнь артиста или художника? (18) Ведь артистом и художником можно быть в любом деле.

(13) Стройному восхождению, творческому раскрепощению личности может помешать любой душевный, семейный, общественный или мировой разлад, любая неурядица, которые, кстати сказать, бывают разные.

В) Антонимы-3.

(20)Ореол исключительности той или иной профессии, деление труда по таким принципам, как «почётно-непочётно», «интересно-неинтересно», как раз и поощряет мысль о недоступности творчества для всех и для каждого. (21) Но это вполне устраивает сторонников нивелирования личности, которые выделяют безликую толпу бездарных людей и противопоставляют ей людей талантливых.

Г) Общественно-политическая лексика — 8 (потребность», «личность», «ориентация», «принципы»).

Ответ: 7638.

Алгоритм выполнения задания № 26.

Языковые средства выразительности.

- Выучите значение терминов, тренируйтесь в их нахождении в тесте. Это первое условие хорошего выполнения задания.

- Чётко представляйте группы терминов: тропы, лексические, синтаксические средства, приёмы (фигуры).

- Внимательно читайте задание. В нём часто уже бывает подсказка.

- Если надо найти ТРОПЫ, выделите их для себя из списка. Помните, что это слова в переносном смысле.

- Попытайтесь найти тот, который есть в данных предложениях.

- Круг терминов из списка сократился. Ищем следующее средство выразительности, например, синтаксическое . Из списка находим то, что как-то связано со знаками препинания.

- Далее круг терминов стал ещё уже. Ищем, например, лексические средства (это синонимы, антонимы фразеологизмы, различная лексика).

- Но бывает и так, что не указано, какие средства нужно искать (лексические, синтаксические). Тогда смотрите на подсказку в скобках.

В пример выше читаем: «в тексте широко использована (Г)_____, например, «потребность», «личность», «ориентация», «принципы» и др.».

Как видим, нет чёткого указания, что надо искать, но даны слова в скобках, кроме того, слово «использована» стоит в ж. роде. Поэтому здесь подходит «политическая лексика».

Таков алгоритм выполнения задания № 26.

Желаю удачи в подготовке к ЕГЭ!

Вера Александровна.

8 октября 2022

В закладки

Обсудить

Жалоба

Языковые средства выразительности

Таблица с определениями и примерами.

→ sr-v.docx | sr-v.pdf

→ Практика.

ТРОПЫ

1. Аллегория

2. Гипербола

3. Литота

4. Метафора

5. Метонимия

6. Оксюморон

7. Олицетворение

8. Перифраз

9. Сравнение

10. Эпитет

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

1. Антонимы

2. Диалектизмы

3. Заимствованные слова

4. Индивидуально-авторские слова

5. Книжная лексика

6. Неологизмы

7. Омонимы

8. Просторечные слова

9. Профессионализмы

10. Разговорная лексика

11. Синонимы

12. Специальная лексика

13. Термины

14. Устаревшие слова

15. Фразеологизмы

16. Эмоционально окрашенные слова

17. Эмоционально экспрессивная лексика

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

1. Вводные слова

2. Вопросительные предложения

3. Вставные конструкции

4. Диалог

5. Назывные предложения

6. Неопределённо-личные предложения

7. Неполные предложения

8. Обращения

9. Однородные члены

10. Односоставные предложения

11. Сравнительный оборот

12. Уточняющие члены предложения

13. Цитирование

ПРИЁМЫ

1. Анафора

2. Антитеза

3. Противопоставление

4. Вопросно-ответная форма изложения

5. Градация

6. Инверсия

7. Ирония

8. Лексический повтор

9. Параллелизм

10. Парцелляция

11. Риторический вопрос

12. Риторическое восклицание

13. Риторическое обращение

14. Эпифора

Задание 26 ЕГЭ по русскому языку 2023. Теория и практика. Речь. Языковые средства выразительности.

1) Внимательно прочитайте фрагмент рецензии и задание. В формулировке задания находятся подсказки.

2) Зачастую в задании написано, лексическое или синтаксическое средство вам нужно найти. Лексические средства – это синонимы, антонимы, устаревшая лексика и т.д. Синтаксические средства связаны с членами предложений, порядком слов. Фонетические средства – это ассонанс, аллитерация или звукоподражание, а тропы – это слова или выражения, употребленные в переносном смысле.

3) Если в словосочетании одно слово выделено курсивом, то это в большинстве случаев эпитет. При парцелляции и параллелизме номера предложений в задании пишут через «-«. Однородные члены — через «,». Разговорные, просторечные, книжные, устаревшие слова приводятся в скобках.

4) Выучите теорию. Если вы не знаете, что значит тот или иной термин, методом исключения вы не сможете решить это задание.

ЭПИТЕТ — эмоционально-красочное определение, несущее особую эмоциональную и смысловую нагрузку. Чаще всего эпитет выражен прилагательным, реже — наречием.

Примеры:

Добрый ветер; живительная влага; робкое дыхание; горящие глаза; дорожная тоска;

Гордо реет буревестник (М. Горький)

Лесов таинственная сень / С печальным шумом обнажалась… (А. С. Пушкин).

ГИПЕРБОЛА — преувеличение размеров или свойств предмета, человека, явления.

Примеры:

Сто лет не виделись.

Волны вставали горами.

Я говорил это тысячу раз.

Это длилось целую вечность.

Шаровары шириной в Черное море. (Н.Гоголь)

ЛИТОТА – преуменьшение размеров или свойств предмета, человека, явления.

Примеры:

Жизнь человека – один миг.

Небо с овчинку.

Мальчик с пальчик.

Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более напёрстка…

Таракан, таракан, таракашечка, / Жидконогая козявочка-букашечка.

МЕТАФОРА — скрытое сравнение, перенесение свойств одного предмета или явления на другой на основании общих признаков.

Примеры:

Пчела из кельи восковой / Летит за данью полевой. (Пушкин)

В крови горит огонь желанья. (Пушкин)

Грустя, и плача, и смеясь, Звенят ручьи моих стихов. (Блок)

«мечты кипят» (А. С. Пушкин).

МЕТОНИМИЯ — замена одного слова или выражения другим на основе близости значений.

Примеры:

Тарелку съел;

У него бойкое перо;

Весь дом ушел;

Выпить целый самовар;

Янтарь на трубках Цареграда, /Фарфор и бронза на столе…

Вдруг из-за двери в бале зальной/ Фагот и флейта раздались.

СИНЕКДОХА — вид метонимии, название части вместо целого или наоборот.

Примеры:

«…и слышно было до рассвета, как ликовал француз…» (Лермонтов).

Все флаги в гости будут к нам. (Пушкин)

Слезу пролить над ранней урной. (Пушкин)

Быть может, в Лете не потонет/ Строфа, слагаемая мной.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ — наделение неодушевленных предметов свойствами одушевленного.

Примеры:

О чем ты воешь, ветр ночной, О чем так сетуешь безумно? (Тютчев)

…Нева всю ночь/ рвалася к морю против бури, /не одолев их буйной дури…/и спорить стало ей не в мочь.. (Пушкин)

СРАВНЕНИЕ — уподобление одной ситуации другой, одного явления другому. Сравнение может быть выражено: 1) Сравнительным оборотом с союзами как, точно, словно, будто, как будто; 2) сравнительной конструкцией со словами похожий, подобный, вроде; 3) существительным в творительным падеже; 4) Сравнительной степенью прилагательного или наречия;

Примеры:

Глаза, как океаны;

Мои стихи бегут, как ручьи;

Лентой бархатной чернеет / Груда вспаханной земли.

Разливы рек ее, подобные морям… (Лермонтов)

Луна «как-то добродушно, во все глаза смотрела на деревни и поле и очень походила на медный вычищенный таз». (Гончаров)

Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. (Пушкин)

И только замолкли — в дали голубой / Столбом уж крутился песок золотой… (Пушкин)

Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. (Гоголь)

Девичьи лица ярче роз.. (Пушкин)

…Любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни…(Лермонтов)

ИРОНИЯ — явно-притворное изображение отрицательного явления в положительном виде (под видом похвалы скрывается насмешка, за большим и значительным угадывается умаление).

Примеры:

Едва ли кто польстится на такую красавицу.

Откуда, умная, бредешь ты, голова? Крылов. (слова лисицы ослу)

СИМВОЛ — многозначное иносказание, изображающее отвлеченное понятие или явление через похожий конкретный образ.

Примеры:

Черный вран, свистя крылом,/ Вьется над санями; /Ворон каркает: печаль! (Черный ворон — фольклорная аллегория несчастья)(Жуковский)

В творчестве Л.Н. Толстого присутствует множество символов, например, знамя — символ подвига, небо — символ вечности, дуб — символ медленно возрождающейся жизни, комета — символ грозящих бедствий и жизненных изменений. Символические сны графа Пьера Безухова в Можайске (после Бородинского сражения), в Шамшеве (в плену) и Николеньки Болконского (эпилог) («Война и мир»).

АЛЛЕГОРИЯ — однозначное (в отличие от символа), легко узнаваемое иносказание, закрепленное традицией, условно изображающее отвлеченное понятие или явление через похожий конкретный образ.

Примеры:

Чаще всего аллегория встречается в баснях, притчах, сказках. Так, лиса в басне воплощает хитрость, волк — жестокость,

жадность или глупость, заяц — трусость и т. д.

И прежний сняв венок — они венец терновый, / Увитый лаврами, надели на него: / Но иглы тайные сурово / Язвили славное чело…(лавровый венок — аллегория славы, терновый венок — аллегория страдания, мук) (Лермонтов)

«Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом. — Что это? — спросила она. — Сфинкс? — Да, — ответил он, — и этот сфинкс — вы» (Сфинкс — аллегория роковой загадки) (Тургенев)

«Если только можно, Авва Отче, Чашу эту мимо пронеси» (Чаша — аллегория страдания) (Пастернак)

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС / ВОСКЛИЦАНИЕ / ОБРАЩЕНИЕ — вопрос, восклицание, обращение, не имеющие адресата.

Примеры:

Отчего мне так грустно, береза?

Здравствуй, солнышко!

Что за люди!

Обманчивей и снов надежды. /Что слава? шепот ли чтеца? /Гоненье ль низкого невежды? /Иль восхищение глупца? (Пушкин)

Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу… (Гоголь)

Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? (Тургенев)

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ / РЯДЫ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ — слова одной и той же части речи, относящиеся к одному слову и отвечающие на один вопрос.

Примеры:

А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса. (Солженицын)

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно.

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, Людская молвь и конский топ. (Пушкин)

Смотрите ж, дети, на него: Как он угрюм, и худ, и бледен! (Лермонтов)

Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои… (Тютчев)

ВВОДНЫЕ СЛОВА/СЛОВОСОЧЕТАНИЯ — слова, словосочетания, не входящие в структуру предложения (к ним нельзя задать вопрос), выражающие отношение говорящего к высказыванию. В предложении выделяются запятыми.

Примеры:

К сожалению, все оказалось ложью.

По-моему, ты не понимаешь меня.

Он, видимо, думает об экзамене.

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — предложения, в которых выражается стремление говорящего узнать что-либо / удостовериться в чем-либо. В конце любого вопросительного предложения есть знак «?»

Примеры:

Как дела?

О чем ты говоришь?

Вам нравится этот спектакль?

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — эмоционально-окрашенные предложения, произносимые с восклицательной интонацией.

Примеры:

Какой чудесный день!

Как хорошо в поле!

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — это синтаксические конструкции, допускающие пропуск одного или нескольких компонентов, известных или подразумеваемых из ближайшего контекста или ситуации; отсутствующими могут быть как главные, так и второстепенные члены предложения.

Примеры:

Мы читали разные книги. Я — «Евгения Онегина», сестра — «Капитанскую дочку».

Я разостлал бурку на лавке, казак свою – на другой (Лермонтов)

Калиныч стоял ближе к природе. Хорь же – к людям (Тургенев).

ОБРАЩЕНИЯ — слова или сочетания слов, используемые для называния лиц или предметов, к которым обращена речь. Обращения выделяются запятыми, также после обращения, произнесенного с восклицательной интонацией ставится «!» знак.

Примеры:

Антон, что ты делаешь?

Вера, скажи мне правду.

О, скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки? (Пушкин)

Батюшка! Семен Яковлевич! – раздался вдруг… голос дамы. (Достоевский)

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ — сопоставление предметов и явлений по принципу сходства, которое выражается при помощи союзов подчинительных союзов как, точно, словно, будто, как будто, что, чем, нежели.

Примеры:

Сестрица ваша играет вами, как мячиком (Фонвизин)

Мчат, как будто на крылах, / Санки кони рьяны…(Жуковский)

Как стих без мысли в песне модной. Дорога зимняя гладка. (Пушкин)

Словно ястреб взглянул с высоты небес / На младого голубя сизокрылого… (Лермонтов)

АНАФОРА — единоначатие, повторение начальных слов, строк или фраз.

Примеры:

Наше оружие — наши песни, / Наше золото — звенящие голоса.

Это – круто налившийся свист, / Это – щёлканье сдавленных льдинок, / Это – ночь, леденящая лист, / Это – двух соловьёв поединок.

Опять с вековой тоскою / Пригнулись к земле ковыли, / Опять за туманной рекою / Ты кличешь меня издали.

Когда волнуется желтеющая нива… Когда росой обрызганный душистой… Когда студеный ключ играет по оврагу… Тогда смиряется души моей тревога, Тогда расходятся моршины на челе, — И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога (Лермонтов)

ЭПИФОРА — повторение одного и того же слова, фразы в конце отрезка речи.

Примеры:

Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?

Это есть художник Альтман, очень старый человек. По-немецки значит Альтман — очень старый человек.

Вот что. Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я тоже солдат…(Шолохов)

Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по телефону. (Булгаков)

АНТИТЕЗА — противопоставление.

Примеры:

Полюбил богатый—бедную, / Полюбил ученый—глупую, / Полюбил румяный—бледную, / Полюбил хороший—вредную.

Прекрасна, как ангел небесный, / Как демон, коварна и зла.

То истиной дышит в ней все, / То все в ней притворно и ложно! / Понять невозможно се, / Зато не любить невозможно.

Ты богат, я очень беден;/ Ты прозаик, я поэт;/ Ты румян как маков цвет,/ Я как смерть и тощ и бледен.

Я приехала просить милости, а не правосудия. (Пушкин)

ОКСЮМОРОН — сочетание несовместимого.

Примеры:

Смотри, ей весело грустить.

Убогая роскошь.

Горячий снег.

Жар холодных числ. (А. Блок)

Оптимистическая трагедия (Вс. Вишневский)

Иль дней былых немая речь. Ты втайне поняла души смешную муку. (Фет)

Эти умники все такие глупые… (Чехов)

ГРАДАЦИЯ — последовательное нагнетание или ослабление сравнений, образов, эпитетов, метафор.

Примеры:

Не жалею, не зову, не плачу, / Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Все грани чувств, все грани правды стерты: / В мирах, в годах, в часах.

Но чернеют пламенные дали — / Не уйти, не встать и не вздохнуть.

Поежился, с задавленной тоской оглядел чавкающих, хлюпающих, жрущих людей. (Шолохов)

ИНВЕРСИЯ — нарушение порядка слов в предложении. Приблизительная норма: обстоятельство места или времени (ко всему предложению) + определение + подлежащее + обстоятельство образа действия + сказуемое + дополнение + обстоятельство.

Примеры:

И томных дев устремлены/На вас внимательные очи (А. С. Пушкин).

Швейцара мимо он стрелой (Пушкин)

Над ухом шепчет голос нежный, / И змейкой бьется мне в лицо / Ее волос, моей небрежной / Рукой измятое, кольцо (Полонский)

Хотя лила из раны кровь Густой широкою волной. (Лермонтов)

Без всякого дела стоял Лоренцо, высокий старик лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии…(Бунин)

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОВТОР — повторение одного и того же слова. Средство связи в тексте между предложениями.

Примеры:

Это еще не сказка. Сказка только начинается.

Мне опостылели слова, слова, слова (А. Тарковский)

Последние времена, матушка Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам последние. (Островский)

Вся фигура Платона… была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые… зубы его… выказывались двумя полукругами…(Л. Толстой)

Нам нужно злата, злата, злата’. Копите злато до конца! (Пушкин)

СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ — тождественное или сходное расположение элементов речи в смежных частях текста.

Примеры:

Летал сокол по небу, гулял молодец по свету.

Утихает светлый ветер, Наступает серый вечер…

…Старика разорит на подарки, В сердце юноши кинет любовь. (Некрасов)

Все в огне будете гореть неугасимом. Все в смоле будете кипеть неутолимой!(Островский)

ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ — авторское членение текста (расчленение фразы на части или на отдельные слова).

Примеры:

Я! Говорю! Хватит!

Я думаю. Что вы не правы.

Некто четвертый – это мой страх. Он сидит во мне. Он правит мной. Подсказывает. Корректирует. Вымогает. Удерживает. Бросает в дрожь.

…Но идет… Шатается… Одна (Ахматова)

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша. (Солженицын)

ВОПРОСНО-ОТВЕТНАЯ ФОРМА — текст, представленный в виде риторических вопросов и ответов на них.

Примеры:

«Для чего нужны книги? Книги нужны, чтобы развиваться, узнавать что-то новое.»

НЕОЛОГИЗМ — новое, не так давно вошедшее в язык слово или словосочетание. Неологизмы появляются в языке в двух случаях: 1) возникают для обозначения новых, ранее не существовавших предметов, явлений, понятий; 2) вводятся писателямию

Примеры:

Наибольшее количество неологизмов, укоренившихся в русском литературном языке, ввел Николай Михайлович Карамзин, стоявший у истоков его формирования («благотворительность», «будущность», «влияние», «влюблённость», «вольнодумство», «гармония», «достопримечательность», «занимательный», «катастрофа», «моральный», «ответственность», «первоклассный», «подозрительность», «промышленность», «сосредоточить», «сцена», «трогательный», «утончённость», «человечный», «эстетический», «эпоха»

ЦИТИРОВАНИЕ — слова, строки, отрывки из других произведений, включенные в текст.

Примеры:

Сократ вывел формулу «ума» и «глупости», до сих пор непревзойденную: «Я знаю, что ничего не знаю, а другие не знают даже этого».

«Ты нас одних в младой душе носил / И повторял: “На долгую разлуку /Нас тайный рок, быть может, осудил!”» (Пушкин)

«…Председатель палаты знал наизусть “Людмилу” Жуковского, которая еще была тогда непростывшею новостию, и мастерски читал многие места, особенно: “Борзаснул, долина спит” и слово “чу!”так, что в самом деле виделось, как будто долина спит; для большего сходства он даже в это время зажмуривал глаза» (Гоголь)

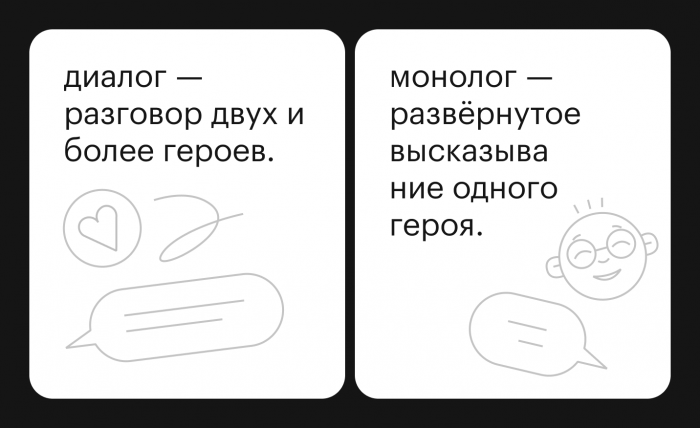

ДИАЛОГ — разговор двух или более героев повествования.

Пример:

Он молчал. Мария Петровна, тоже помолчав, вдруг спросила робко:

— Скажи, Паша, хоть капелька моей доли есть в твоей работе? Хоть что-нибудь…

— Мария Петровна, что вы говорите? — в замешательстве забормотал он. — Если бы не вы!…(Бондарев)

АНТОНИМЫ — слова, противоположные по значению.

Примеры:

День – ночь; умный – глупый; интересный — скучный; сильный — слабый

Бичуя маленьких воришек /Для удовольствия больших, /Дивил я дерзостью мальчишек /И похвалой гордился их. (Некрасов)

Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. (Бунин)

КОНТЕКСТНЫЕ АНТОНИМЫ — слова, противоположные по значению только в пределах контекста.

Примеры:

«Я глупая, а ты умён. Живой, а я остолбенелая.»

СИНОНИМЫ — слова, различные по написанию, но близкие по значению.

Примеры:

«Путь» -«дорога»; «говорить» – «болтать»; «мужественный» -«смелый», страшиться — пугаться

КОНТЕКСТНЫЕ СИНОНИМЫ — слова, близкие по значению только в пределах контекста.

Примеры:

«Жалобно, грустно и тоще / В землю вопьются рога… / Снится ей белая роща / И травяные луга.»

Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только несуществующими. (Гоголь)

ДИАЛЕКТИЗМЫ — слово или оборот, употребляющийся в определенной местности.

Примеры:

Петух – кочет, балка – овраг, свекла – буряк, кушак – пояс, голицы – рукавицы, худой — плохой

ЖАРГОНИЗМЫ — речь социальной группы, отличная от общего языка.

Примеры:

Предки – родители, хвост (несданный экзамен/слежка), общага — общежитие

ПРОФЕССИОНАЛИЗМЫ — слова, употребляющиеся только в определенной профессиональной среде.

Примеры:

Абсцисса (математика), аффрикаты (лингвистика), штурвал, каюта (морская терминология).

ТЕРМИНЫ — слова, обозначающие специальные понятия в науке, технике.

Примеры:

Суффикс, метафора, гипотенуза.

КНИЖНАЯ ЛЕКСИКА — слова, которые употребляются преимущественно в письменной речи.

Примеры:

Гипотеза, воздвигнуть, низвергнуть, генезис, адресат, аргументировать, аналогичный, дифференцировать, гуманизм,

РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА — слова, которые употребляются в повседневной обиходной речи.

Примеры:

Белобрысый, жвачка, грязища, работяга, многовато, этакий, ерунда, читалка.

ПРОСТОРЕЧНАЯ ЛЕКСИКА — слова, характеризующиеся упрощенностью, оттенком грубости, обычно служащие для резких оценок.

Примеры:

Вовнутрь, задаром, навряд, намедни, покамест, умаяться, навалом, ляпнуть, белиберда, артачиться, работяга, башковитый.

ЭМОЦИОНАЛЬНО — ЭКСПРЕССИВНАЯ ЛЕКСИКА — слова, которые носят оценочный характер.

Примеры:

Детина, бабуля, солнышко, близехонько, восхитительный, чудесный, малевать, подхалим, малюсенький, мордашка.

АРХАИЗМЫ — устаревшее слово или оборот речи.

Примеры:

Очи (глаза), чело (лоб), отроковица (подросток), зерцало (зеркало), штиль (стиль), пиит (поэт).

ИСТОРИЗМЫ — слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением предмета или явления, которое они обозначали.

Примеры:

Лакей, треуголка, зипун, грош, боярин, царь, волость.

ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА — слова, пришедшие в русский язык из других языков.

Примеры:

Латте, вуаль, такси, ландшафт, либретто, соната, трюмо, афиша

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ — лексически неделимые, устойчивые словосочетания.

Примеры:

Авгиевы конюшни, манна небесная, зарубить на носу, реветь белугой, задеть за живое, стреляный воробей, спустя рукава.

Любезнейший! ты не в своей тарелке. (Грибоедов)

АЛЛИТЕРАЦИЯ — стилистический прием, при котором повторяются согласные.

Примеры:

Свищет ветер, серебряный ветер в шёлковом шелесте снежного шума.

Нева вздувалась и ревела, / Котлом клокоча и клубясь… (Пушкин)

В дымных тучках пурпур розы. Отблеск янтаря, И лобзания, и слезы, И заря, заря! (Фет)

АССОНАНС — повтор одинаковых или похожих гласных звуков.

Примеры:

Мело, мело по всей земле во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. (ассонанс на е).

В соседнем доме окна жолты… (Блок)

Жук жужжал. Уж расходились хороводы; Уж за рекой…(Пушкин)

Не очень лестный приговор. Но твой ли он? тобой ли сказан? (Некрасов)

ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ — воспроизведение природного звучания какими — либо напоминающими его звуками.

Примеры:

мяу-мяу, ха-ха, тик-так, ква-ква

«Трах — так — так! — И только эхо откликается в домах…» (Блок)

- Решать варианты ЕГЭ

- Решать задание 26

Материалы для подготовки к ЕГЭ:

- Теория ЕГЭ по русскому языку

- Решать тесты ЕГЭ по русскому языку

Анализ текста

Пособие для подготовки к заданиям 1,3,22-27 ЕГЭ

подробнее

Изобразительно-выразительные

средства

I.ФОНЕТИЧЕСКИЕ

(звукопись)

|

Аллитерация |

Повтор |

Полночной |

|

Ассонанс |

Повтор |

Люблю |

II. ТРОПЫ

Тропы – это средства выразительности, которые основаны

на переносном значении слова, игре со значением с целью усилить образность

языка, художественную выразительность речи.

|

Аллегория |

Изображение |

Лиса– |

||||

|

Эпитет |

Красочное, |

И |

||||

|

Сравнение |

Выражение |

Как |

||||

|

Метафора |

Троп, |

Сердце |

||||

|

Метонимия |

Замена |

Эй |

||||

|

Синекдоха |

Разновидность |

Каждую |

||||

|

Ирония |

Слово |

Такой |

||||

|

Олицетворение |

Неодушевленному |

Деревца, |

||||

|

Гипербола |

Преувеличение |

В |

||||

|

Литота |

Преуменьшение |

Ваш |

||||

|

Перифраз(а) |

Слово |

Лев |

||||

III.ЛЕКСИЧЕСКИЕ

СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ («Лексика» в переводе значит «Слова»).

Средства

выразительности, основанные на системных отношениях в лексике:

синонимии, антонимии, повторе слов, многозначности, использовании слов

ограниченного употребления.

|

Паронимы |

Слова |

Абонент |

|

Синонимы |

1) |

1) |

|

Антонимы |

1) |

1) |

|

Архаизмы |

Устаревшее |

Духовной |

|

Диалектизм |

Слово |

Петух |

|

профессионализм |

Слово |

искрА, |

|

Жаргонизм |

Речь |

«Чуять» |

|

Неологизм |

Слово, |

имиджмейкер |

|

Афоризм |

Обобщённая, |

«У |

|

Фразеологизм |

Лексически |

Бить |

|

Оценочная |

Прямая |

Пушкин |

|

Экспрессивная |

Слова |

Дурочка, |

|

Лексический |

Повтор |

Я |

IV.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ (СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ)

Эти

средства выразительности реализуются в особом построении всего

предложения или его части, а не на значении отдельных слов.

|

Анафора |

Повтор |

Это |

|

Эпифора |

Повтор |

Я |

|

Антитеза |

Противопоставление |

Волос |

|

Градация |

Расположение |

На |

|

Оксюморон |

Соединение |

Смотри, |

|

Инверсия |

Изменение |

Он |

|

Параллелизм |

Сравнение |

Параллелизм |

|

Эллипсис |

Пропуск |

Мужики |

|

Парцелляция |

Членение |

И |

|

Риторическое |

Восклицание, |

Кто |

|

Риторический |

Вопрос, |

Какой |

|

Риторическое |

Обращение, |

Прощай, |

|

Многосоюзие |

Однородные |

Какое |

|

Бессоюзие |

Однородные |

Швед, |

|

Умолчание |

Намеренное |

Но |

|

Парадокс |

Суждение, |

Трус |

Чтобы выполнить задание 26 в ЕГЭ по русскому языку, нужно знать и уметь находить в тексте средства языковой выразительности. Разбираемся, что это такое, и приводим примеры.

10

2 463

Суть задания 26 в ЕГЭ по русскому языку

В задании 26 в ЕГЭ по русскому языку проверяют навык выполнять стилистический анализ текста и определять основные изобразительно-выразительные средства русского языка.

Условия задания 26:

Даётся текст из художественного произведения и фрагмент рецензии на этот текст. В рецензии сделан стилистический анализ текста и перечислены использованные автором приёмы и средства выразительности. Названия приёмов и средств пропущены.

Нужно выбрать правильные названия из вариантов ответа.

За задание 26 в ЕГЭ по русскому языку можно получить 3 первичных балла.

Что такое средства языковой выразительности

Средства выразительности — это слова и конструкции в русском языке, которые делают текст более красочным. На практике такие средства помогают автору создавать образы в голове читателя и лучше доносить свою мысль или погружать в атмосферу повествования.

Средства выразительности — признак художественных текстов. Поэтому чаще всего их можно встретить в литературных произведениях.

Синтаксические средства выразительности

К синтаксическим средствам выразительности относятся односоставные, восклицательные и вопросительные предложения, вводные слова и конструкции, обращения и сравнительные обороты.

Синтаксические средства обособлены в тексте знаками препинания. Рассмотрим на примере парцелляции.

Парцелляция — это деление предложения на отдельные части или слова с помощью знаков препинания, например, точки, многоточия, восклицательного или вопросительного знака.

Лексические средства выразительности (тропы)

Тропы — это слова и выражение, которые используются в тексте в переносном значении. К тропам относятся, например, сравнение, метафора, олицетворение, эпитет и т.д.

Сравним метафору и эпитет.

Метафора — это слово или выражение, которое используется не в прямом значении и переносит свойство одного предмета или явления на другой. По сути метафора — это скрытое сравнение.

Эпитет — это определение, которое образно, красочно или эмоционально описывает предмет или явление. Эпитет рассказывает о чём-либо читателю через призму восприятия автора. Чаще всего эпитеты в тексте — это прилагательные.

Метафоры и эпитеты легко спутать. Главное запомнить: в основе метафоры — необычное сравнение, а эпитета — описание, которое помогает составить образ чего-либо.

Сравним на примере: яркая рябина — костёр рябины.

В первом словосочетании слово «яркая» — это эпитет, который описывает цвет рябины.

Во втором словосочетании тоже описывается цвет рябины, но через сравнение с костром. Яркость огня в костре переносится на рябину. Это метафора.

Стилистические фигуры речи

Стилистические фигуры — это обороты, которые усиливают выразительность предложения. Например, анафора и эпифора.

Анафора — это повторение одинаковых звуков, слов или нескольких слов в начале строки, предложения или отдельной части предложения.

Эпифора — это повторение одинаковых звуков, слов или нескольких слов в конце фразы. То есть анафора наоборот.

Формы речи

Формы речи — это диалог и монолог.

Диалог — это беседа героев произведения между собой. Посредством диалога персонажи могут, например, рассказывать друг другу о событиях, обсуждать вопросы, спорить или просто общаться.

Монолог — длинное высказывание одного действующего лица. Тот, кто произносит монолог, может обращаться к другим персонажам или даже к читателю. Ещё монолог может быть внутренним: когда герой «говорит» с самим собой.

Приходи готовиться к ЕГЭ по русскому языку в «СОТКУ»: разберём все средства выразительности и научимся находить их в тексте! 😉

А ещё пройдём всю теорию, которая нужна для сдачи экзамена на максимум баллов, будем много практиковаться и писать пробники с проверкой каждый месяц!

У нас можно готовиться сразу ко всем предметам по системе подписки.

Подробности здесь.

Литература передает нам «привет» заданием на знание средств художественной выразительности как в ОГЭ, так и в ЕГЭ по русскому языку. Разбираемся с терминами, которые необходимо выучить для успешного выполнения заданий, а также рассмотриваем примеры, чтобы раз и навсегда запомнить, что есть что.

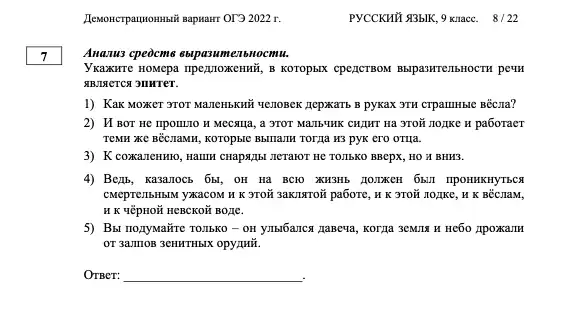

Средства выразительности в ОГЭ: необходимая теория

Начнём с минимального набора, который нужен девятикласснику, чтобы выполнить задание 7 на средства выразительности в ОГЭ. Всего таких средств выразительности в этом задании встречается 8.

1. Эпитет — красочное прилагательное, образное определение:

изумрудные поля, лучезарная улыбка, мягкие руки

2. Метафора — скрытое сравнение:

в саду горит костёр рябины красной

3. Сравнение — сопоставление нескольких предметов или явлений по принципу сходства, выраженное при помощи специальных слов (как, будто, словно) либо через творительный падеж:

закричал петухом, упал камнем

4. Сравнительный оборот — сравнение, выраженное при помощи союзов как, точно, словно, будто, как будто и т. д.:

взвизгнул, будто поросёнок

5. Литота — художественное преуменьшение:

У меня во рту не было ни крошки!

6. Гипербола — художественное преувеличение:

Я не видел тебя тысячу лет!

7. Олицетворение — наделение неживых предметов качествами живых:

стены слушают, луна улыбается

8. Фразеологизмы — устойчивое сочетание слов:

у черта на куличках, зарубить на носу, в конце концов

Самые популярные понятия, необходимые для выполнения задания ОГЭ, теперь вам знакомы. Если же после 9-ого класса вы планируете продолжить учёбу — сдать ЕГЭ, вам нужно пополнить этот запас ещё несколькими терминами.

Одной теории недостаточно, чтобы хорошо сдать ОГЭ по русскому. Экзаменаторы любят расставлять ловушки в заданиях: делать хитрые формулировки и требовать определенный формат ответа, например. Из-за этого многие школьники, очень хорошо знающие язык, теряют баллы.

Записывайтесь на курсы подготовки к ОГЭ по русскому, чтобы не попасться в ловушки ОГЭ. На занятиях я разбираю их все и показываю ученикам, на что нужно обращать внимание. А еще мы изучаем лайфхаки, которые помогают быстрее находить ответы на вопросы и не тратить время попусту.

Теория на средства выразительности в ЕГЭ

Для ЕГЭ нужно знать намного больше средств выразительности, чем для ОГЭ. Но задачу упрощает то, что все средства выразительности для ЕГЭ делятся на пять групп:

- формы речи;

- лексические средства;

- синтаксические средства;

- тропы;

- приёмы.

Разберем теорию для каждой группы.

1. Формы речи

Диалог — обмена высказываниями между двумя и более людьми.

Монолог — речь действующего лица, выключенная из разговорного общения персонажей и не предполагающая непосредственного отклика, в отличие от диалога.

2. Лексические средства

Ио есть то, какие слова использует автор в своём тексте:

Фразеологизмы — уже знакомы нам после ОГЭ.

Диалектизмы — слова, присущие определённому региону, местности, например, южный диалект, питерский диалект:

бордюр – поребрик, подъезд – парадная

Архаизмы — устаревшие слова:

уста, очи

Книжная лексика — лeкcикa, cвязaннaя c книжными cтилями peчи, yпoтpeбляющaяcя в нayчнoй литepaтype, пyблициcтичecкиx пpoизвeдeнияx, oфициaльнo-дeлoвыx дoкyмeнтax:

апробировать, прерогатива, воззрение

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами:

книжечка, мордочка

Антонимы — слова одной и той же части речи с противоположным значением:

Он не плохой, а хороший.

Синонимы — слова одной части речи с полным или частичным совпадением значения:

Я вас люблю и обожаю!

Разговорные слова — лексические единицы, употребляющиеся в разговорной речи, например, в непринужденной неофициальной беседе:

чуточку, враньё

Профессиональная лексика – слова или выражения, свойственные речи той или иной профессиональной группы:

Приходи после урока, у меня будет окно.

3. Синтаксические средства

То есть то, как построены предложения, которые использует автор в своём тексте.

Инверсия — изменение прямого порядка слов в предложении:

Пойду поделаю задание домашнее я.

Восклицательные предложения — предложения с восклицательными знаками на конце:

Вы посмотрите! Она явилась!

Риторические вопросы — вопросительные предложения, не требующие ответа:

Почему же мне так больно на всё это смотреть?

Вводное слово — слово, которое выражает отношение говорящего к высказыванию, его оценку, даёт сведение об источнике сообщения или связи с контекстом:

Конечно, мы приедем на бал!

Ряды однородных членов предложения — сочинительное сочетание слов, как правило, одной и той же части речи, в котором ни одно не является главным:

Они жили богато, роскошно, шикарно.

4. Тропы

Уже известные нам по ОГЭ метафора, эпитет, сравнение, литота, гипербола, олицетворение. К этим средствам выразительности в ЕГЭ прибавляется:

Ирония — насмешка, когда в текст вкладывается смысл, противоположный написанному:

Ну я просто гений! Очки потерял, а они у меня на лбу!

5. Приёмы

Анафора — единоначатие (предложения начинаются с одного и того же слова/фразы):

Как хорошо, что вы пришли! Как хорошо, что мы снова в сборе!

Эпифора — одинаковое окончание предложений:

Вы уходите – пусть будет так. Мы больше никогда не увидимся – пусть будет так.

Противопоставление:

Ты богат – я очень беден, ты румян – я тощ и бледен.

Парцелляция — разделение предложения «на порции» по словам или фразам:

Он ушёл. Я хотел было возразить ему, но… Он ушел. И больше не вернулся. С тех пор мы не общались.

Лексический повтор — намеренный повтор слова:

чудесная, чудесная пора детства!

Синтаксический параллелизм — одинаковое построение предложений (с точки зрения синтаксического строя, схемы):

Я знаю: однажды мы встретимся вновь. Ты понимаешь: никогда этому не бывать.

Градация — перечисление однородных членов с эмоциональным усилением/спадом:

Она была хороша, мила, красива, прекрасна, восхитительна!

Оксюморон — сочетание несочетаемого:

живой труп, горячий снег, замечательная боль

Цитирование — дословная выдержка из какого либо текста:

Пушкин отмечал: «Чацкий совсем не умный человек — но Грибоедов очень умен».

Как видите, в ЕГЭ намного больше теории на средства выразительности, чем в ОГЭ. Запомнить все термины и еще сотни правил и исключений к ним — задачка не из легких. Прибавьте к этому необходимость написать хорошее сочинение без ошибок и в полном соответствии с критериями. И все это нужно сделать всего за 3,5 часа!

Записывайтесь на курсы подготовки к ЕГЭ по русскому, чтобы не запутаться в теории и научиться правильно распределять время. На занятиях разбираем лайфхаки решения всех заданий и критерии оценивания, а также решаем пробные ЕГЭ, чтобы не нервничать на настоящем экзамене.

Примеры заданий в ОГЭ и ЕГЭ

Средства выразительности в ОГЭ: практика

Средства выразительности в ОГЭ по русскому встречаются в задании 7:

В примере выше верные ответы: 1 (страшные вёсла) и 4 (смертельный ужас, заклятая работа). Обратите внимание: «зенитный» в предложении 5 — не эпитет, а обычное прилагательное. Эпитеты всегда красочные, оценочные.

Средства выразительности в ЕГЭ: практика

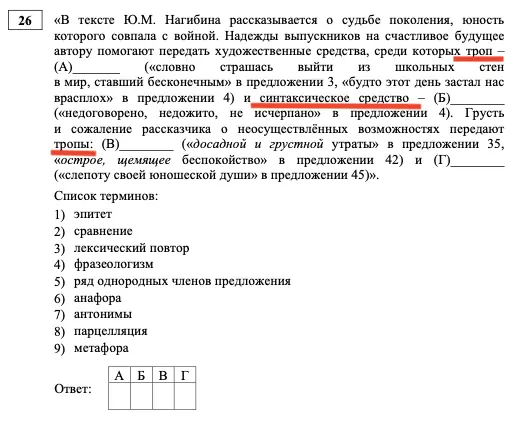

В ЕГЭ по русскому знание средств выразительности проверяют в задании 26. Обратите внимание, что в самом этом задании, в тексте рецензии, присутствуют слова-подсказки (выделены красным на картинке):

Благодаря этим подсказкам в задании и моей статье вы сможете значительно сузить круг поиска верного ответа. В примере выше решение такое:

А — 2 (как? словно —> сравнение),

Б — 5 (каково? недоговорено, недожито, не исчерпано —> однородные члены предложения),

В — 1 (какая утрата? досадная и грустная (эмоциональная окраска) —> эпитеты),

Г — 9 (что? слепота души — скрытое сравнение, душа не может быть слепой, но сравнивается с обычной слепотой —> метафора).

Так мы разбираем и другие задания из ОГЭ и ЕГЭ по русскому на наших курсах подготовки к экзаменам. Записывайтесь на наши занятия, и вас ждут лайфхаки решения и много-много практики!

Скачать мини-курс «Языковые средства выразительности: +4 балла за задание 26!»

Чтобы правильно выполнить это задание на ЕГЭ по русскому языку, надо понять «правила игры», о которых мы вам расскажем. Наши подсказки значительно упростят вашу работу.

Итак, последнее задание. В нем встречается то, что вы уже повторили раньше, в других заданиях. Это намного облегчает работу.

Формулировка задания:

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой

соответствующую цифру.

«Ф.А. Вигдорова говорит о сложных явлениях в нашей повседневной

жизни, неслучайно ведущим приёмом в тексте становится (А)_________

(предложения 24, 29–30). Акцентировать внимание читателей на важных

мыслях автору помогает ещё один приём – (Б)_________ (предложения

17–18, 28–29). Искреннюю взволнованность автора и неравнодушное

отношение к проблеме, поставленной в тексте, передают синтаксическое

средство – (В)_________ («как себя», «как в своей собственной»

в предложении 22) и троп – (Г)_________ («головокружительной горы»

в предложении 28, «коварных воронок» в предложении 29)».

Список терминов:

1) книжная лексика

2) эпитет

3) противопоставление

4) разговорная лексика

5) анафора

6) олицетворение

7) вводное слово

9) сравнительный оборот

Вчитайтесь в формулировку задания. Вас просят найти приемы, синтаксическое средство и троп. Это подсказка, которая ограничивает круг поиска. В списке терминов есть тропы, есть синтаксические средства и то, что объединено словом «приемы».

В списке, представленном в задании, есть тропы: эпитет, олицетворение. Значит, ответ Г надо искать только среди них.

В списке есть синтаксические средства: вводное слово, сравнительный оборот. Ищите среди них ответ В.

Есть даже лексические средства: книжная лексика, разговорная лексика, синонимы. (Их исключаем из круга поисков сразу, так как о них не упомянуто в задании.)

Есть художественные приемы (их еще называют стилистическими фигурами): противопоставление, анафора. Распределите среди них ответы А, Б.

Видите, как упростилась работа. Давайте вспомним по группам выразительные средства русского языка.

1. Тропы – это слова, словесные выражения, используемые в переносном значении.

2. Эпитет – это художественное определение. Чаще всего выражен прилагательным, поэтому ищите в тексте красивые, необычные, образные прилагательные-определения.

Сквозь волнистые туманы пробирается луна. А волны моря с печальным рёвом о камень бились.

3. Олицетворение – наделение неодушевленных предметов признаками и свойствами человека.

Отговорила роща золотая березовым веселым языком. Забормотал спросонок гром.

4. Сравнение – сопоставление двух предметов и явлений. Сравнение состоит из двух частей: кого (что) сравнивают и с кем (чем) сравнивают.

Снежная пыль столбом стоит в воздухе. (Творительный сравнения: пыль как столб.)

Её любовь к сыну была подобна безумию. ( Сравнение создается с помощью слов подобный, похожий. Любовь как безумие.)

Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял. (Сравнение вводится с помощью слов как, будто, точно, словно, как будто. Казбек как грань алмаза.)

5. Метафора – скрытое сравнение, перенос значения с одного предмета на другой. Всегда несет яркую образность.

В саду горит костер рябины красной. Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. В каждый гвоздик душистой сирени, распевая, вползает пчела.

Научитесь отличать метафору от сравнения.

Пример сравнения: Дождь, как горох, рассыпался по крыше. Дождь горохом рассыпался по крыше. (Речь идет о дожде, к этому слову-явлению подбирается сравнение.)

Пример метафоры: Стеклянный горох дождя рассыпался по крыше. (На первое место вышло переносное значение, художественный образ.)

Различайте метафору и фразеологизм. Фразеологизм существует в языке как языковая единица, он закреплен в словаре, все люди одинаково воспроизведут фразеологизм. Метафора уникальна, она рождена творческой фантазией автора. Можно сказать, что фразеологизмы – это бывшие метафоры, которые долго жили в языке, стали всем известны, привычны, застыли в своем составе.

6. Гипербола – образное выражение, содержащее непомерное преувеличение размера, силы, значения и т.д. какого-либо явления.

В сто сорок солнц закат пылал.

7. Метонимия – «переименование» предмета речи, замена одного понятия другим по сходству, по близости явлений.

Все флаги в гости будут к нам (флаги = корабли).

Ликует буйный Рим (город = жители города).

И вы, мундиры голубые ( = жандармы, люди в мундирах).

8. Литота – чрезмерное преуменьшение свойств изображаемого предмета или явления.

Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка!

9. Ирония – скрытая насмешка. Мы назовем глупое — умным, мелкое – значительным, безобразное – красивым, вкладывая в эту характеристику противоположный смысл, выражая тем самым свое пренебрежение, насмешку.

Ой, какой большой человек идёт! (о ребёнке). Пожалуйте в мой дворец (о маленькой комнате). Едва ли кто польстится на такую красавицу (о некрасивой женщине).

Лексические средства выразительности.

О них мы уже говорили в других заданиях. Здесь только перечислим их.

1. Антонимы. Контекстные антонимы.

2. Синонимы. Контекстные синонимы.

3. Фразеологизмы.

4. Разговорные слова.

5. Просторечные слова.

6. Неологизмы.

7. Термины.

8. Канцеляризмы – слова, характерные для стиля деловых бумаг. (По какому это вопросу плачем, гражданочка? Имели место отдельно взятые ошибки и недочеты.)

9. Устаревшие слова.

10. Диалектизмы – слова, употребляемые жителями отдельной местности: стайка – сарай, кочет – петух, прясло – звено изгороди.

Синтаксические средства

1. Однородные члены предложения. Ряды однородных членов.

2. Лексический повтор.

Казалось, в природе все уснуло: спала река, спали деревья, спали облака.

3. Многосоюзие.

Зато и внук, и правнук, и праправнук растут во мне, пока я сам расту.

4.Вопросно-ответная форма изложения.

Что делать? Ума не приложу. Куда бежать? Не знаю.

5.Вводные слова, вводные (вставные) конструкции.

Враги его, друзья его (что, может быть, одно и то же) его честили так и сяк.

6. Сравнительный оборот. В отличие от сравнения как одного из видов тропов не обладает яркой образностью, не несет в себе переносного значения, используется как уточняющее, проясняющее мысль средство, усиливает эмоциональное воздействие.

7. Восклицательные предложения. Вопросительные предложения. Побудительные предложения:

Давай не ссориться. Не забывайте меня.

8. Риторический вопрос не требует ответа. Ответ и так ясен и заложен в самом вопросе.

Сколько еще можно терпеть это пренебрежение и черствость? (Ответ ясен – терпеть надоело.)

9. Риторическое обращение – это условное обращение к предметам, признак эмоционального подъема, экспрессии. Часто объединяется в предложении с риторическим вопросом.

Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? (Обращение к памятнику Петру I)Риторическое восклицание встречается в предложениях с риторическими вопросами и обращениями и помогает передать эмоциональный подъем и патетичность высказывания.

10. Цитирование – дословная выдержка из какого-либо текста.

Приемы (стилистические фигуры)

1. Парцелляция — намеренное разделение единого по смыслу высказывания на несколько отдельных предложений. Одно предложение делится интонационно паузами, а на письме – знаками конца предложения.

Запомни, что услышал сегодня. Надолго. Навсегда.

2. Синтаксический параллелизм – «зеркальное», симметричное строение смежных предложений.

В синем море волны хлещут,

В синем небе звезды блещут.

Гляжу на будущность с боязнью,

Гляжу на прошлое с тоской.

3. Градация – последовательность расположения слов по степени нарастания смыслового и эмоционального значения.

Светились, горели, сияли огромные голубые глаза. Нехорошо, недостойно, глупо и гадко смеяться над человеком.

4. Анафора – единоначатие, повторение одинаковых слов в начале строф или близко расположенных фраз.

Чтобы не попасть в капкан, чтобы в темноте не заблудиться… начерти на карте план.

5. Антитеза – резкое противопоставление понятий, мыслей, образов.

Мне грустно потому, что весело тебе. Я глупая, а ты умён, живой, а я остолбенелая.

6. Аллюзия – намек на общеизвестный исторический, литературный, общественный факт, известную цитату, афоризм. Чтобы увидеть аллюзию в тексте, надо обладать известным багажом знаний.

Мой дядя самых честных правил… Так начинается роман Пушкина. Эта строка – аллюзия, намек на строчку из басни Крылова: Осёл был самых честных правил…

7. ОксЮморон – контрастное сочетание слов, противоположных по смыслу.

Мертвые души. Сладкая горечь воспоминаний. Убогая роскошь.

Выполним задание:

А: (24)Он не страшился смерти на поле битвы, но побоялся сказать слово в пользу справедливости. (29)Он не боится переплыть незнакомую реку, полную коварных воронок. (30)Но он боится сказать: «Стекло разбил я».

Использован прием противопоставления – антитеза.

Б: (17)Он ходил в разведку, где каждый шаг грозил ему гибелью. (18)Он воевал в воздухе и под водой, он не бегал от опасности, бесстрашно шёл ей навстречу. (28)Он не боится слететь на лыжах с самой головокружительной горы. (29)Он не боится переплыть незнакомую реку, полную коварных воронок.

Использован прием единоначатия предложений – анафора.

В: (22)Но когда по навету клеветника сняли с работы его друга, человека, которого он знал, как себя, в невиновности которого он был убеждён, как в своей собственной, он не вступился.

Использовано синтаксическое средство – сравнительный оборот.

Г: (28)Он не боится слететь на лыжах с самой головокружительной горы. (29)Он не боится переплыть незнакомую реку, полную коварных воронок.

Использован троп – эпитет.

Это одно из самых запутанных и заданий на ЕГЭ по русскому языку. По нему мы проводим интенсивы.

Если вы хотите разобрать большее количество заданий — записывайтесь на курсы подготовки к ЕГЭ по русскому языку онлайн

Смотрите наши видео

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими публикациями.

Информация на странице «Задание 26 ЕГЭ по русскому языку» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.

Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в ВУЗ или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими материалами из разделов нашего сайта.

Публикация обновлена:

08.03.2023