АНАЛИЗ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ.

Целью задания является определение средств выразительности, использованных в рецензии путём установления соответствия между пропусками, обозначенными буквами в тексте рецензии, и цифрами с определениями. Записывать соответствия нужно только в том порядке, в каком идут буквы в тексте. Если Вы не знаете, что скрывается под той или иной буквой, необходимо поставить «0» на месте этой цифры. За задание можно получить от 1 до 4 баллов.

При выполнении задания 26 следует помнить, что Вы заполняете места пропусков в рецензии, т.е. восстанавливаете текст, а с ним и смысловую, и грамматическую связь. Поэтому часто дополнительной подсказкой может служить анализ самой рецензии: различные прилагательные в том или ином роде, согласующиеся с пропусками сказуемые и т.д. Облегчит выполнение задания и разделение списка терминов на две группы: первая включает термины на основе значения слова, вторая – строение предложения. Это деление Вы сможете провести, зная, что все средства делят на ДВЕ большие группы: в первую включаются лексические (неспециальные средства) и тропы; во вторую фигуры речи (часть из них называют синтаксическими).

26.1 ТРОП—СЛОВО ИЛИ ВЫРАЖЕНИЕ, УПОТРЕБЛЯЕМОЕ В ПЕРЕНОСНОМ ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА И ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЬШЕЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ. К тропам относятся такие приемы, как эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, метонимия, иногда к ним относят гиперболы и литоты.

Примечание: В задании, как правило, указано, что это ТРОПЫ.

В рецензии примеры тропов указываются в скобках, как словосочетание.

1.Эпитет (в пер. с греч. — приложение, прибавление) — это образное определение, отмечающее существенную для данного контекста черту в изображаемом явлении. От простого определения эпитет отличается художественной выразительностью и образностью. В основе эпитета лежит скрытое сравнение.

К эпитетам относятся все «красочные» определения, которые чаще всего выражаются прилагательными:

грустно-сиротеющая земля (Ф.И.Тютчев), седой туман, лимонный свет, немой покой (И. А. Бунин).

Эпитеты могут также выражаться:

—существительными, выступающими в качестве приложений или сказуемых, дающих образную характеристику предмета: волшебница-зима; мать — сыра земля; Поэт — это лира, а не только няня своей души (М. Горький);

—наречиями, выступающими в роли обстоятельств: На севере диком стоит одиноко…(М. Ю. Лермонтов); Листья были напряженно вытянуты по ветру (К. Г. Паустовский);

—деепричастиями: волны несутся гремя и сверкая;

—местоимениями, выражающими превосходную степень того или иного состояния человеческой души:

Ведь были схватки боевые, Да, говорят, еще какие! (М. Ю. Лермонтов);

—причастиями и причастными оборотами: Соловьи словословьем грохочущим оглашают лесные пределы (Б. Л. Пастернак); Допускаю также появление… борзописцев, которые не могут доказать, где они вчера ночевали, и у которых нет других слов на языке, кроме слов, не помнящих родства (М. Е. Салтыков-Щедрин).

2. Сравнение — это изобразительный прием, основанный на сопоставлении одного явления или понятия с другим. В отличие от метафоры сравнение всегда двучленно: в нем называются оба сопоставляемых предмета (явления, признака, действия).

Горят аулы, нет у них защиты.

Врагом сыны отечества разбиты,

И зарево, как вечный метеор,

Играя в облаках, пугает взор. (М. Ю. Лермонтов)

Сравнения выражаются различными способами:

— формой творительного падежа существительных:

Соловьем залетным Юность пролетела,

Волной в непогоду Радость отшумела (А. В. Кольцов)

— формой сравнительной степени прилагательного или наречия: Эти глаза зеленее моря и кипарисов наших темнее (А. Ахматова);

— сравнительными оборотами с союзами как, словно, будто, как будто и др.:

Как хищный зверь, в смиренную обитель

Врывается штыками победитель… (М. Ю. Лермонтов);

— при помощи слов подобный, похожий, это:

На глаза осторожной кошки

Похожи твои глаза (А. Ахматова);

— при помощи сравнительных придаточных предложений:

Закружилась листва золотая

В розоватой воде на пруду,

Точно бабочек легкая стая

С замираньем летит на звезду.(С. А. Есенин)

3.Метафора (в пер. с греч. — перенос) — это слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на основе сходства двух предметов или явлений по какому-либо признаку. В отличие от сравнения, в котором приводится и то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается, метафора содержит только второе, что создает компактность и образность употребления слова. В основу метафоры может быть положено сходство предметов по форме, цвету, объему, назначению, ощущениям и т. п.: водопад звезд, лавина писем, стена огня, бездна горя, жемчужина поэзии, искра любви и др.

Все метафоры делятся на две группы:

1) общеязыковые («стертые»): золотые руки, буря в стакане воды, горы своротить, струны души, любовь угасла;

2) художественные (индивидуально-авторские, поэтические):

И меркнет звезд алмазный трепет

В безбольном холоде зари (М. Волошин);

Пустых небес прозрачное стекло (A. Ахматова);

И очи синие, бездонные

Цветут на дальнем берегу. (А. А. Блок)

Метафора бывает не только одиночной: она может развиваться в тексте, образуя целые цепочки образных выражений, в во многих случаях — охватывать, как бы пронизывать весь текст. Это развернутая, сложная метафора, цельный художественный образ.

4. Олицетворение — это разновидность метафоры, основанная на переносе признаков живого существа на явления природы, предметы и понятия. Чаще всего олицетворения используются при описании природы:

Катясь чрез сонные долины, Туманы сонные легли, И только топот лошадиный, Звуча, теряется вдали. Погас, бледнея, день осенний, Свернув душистые листы, Вкушают сон без сновидений Полузавядшие цветы. (М. Ю. Лермонтов)

5. Метонимия (в пер. с греч. — переименование) — это перенос названия с одного предмета на другой на основании их смежности. Смежность может быть проявлением связи:

— между содержанием и содержащим: Я три тарелки съел (И. А. Крылов);

— между автором и произведением: Бранил Гомера, Феокрита, Зато читал Адама Смита (А. С. Пушкин);

— между действием и орудием действия: Их села и нивы за буйный набег Обрек он мечам и пожарам (А. С. Пушкин);

— между предметом и материалом, из которого сделан предмет: …не то на серебре, — на золоте едал (А. С. Грибоедов);

— между местом и людьми, находящимися в этом месте: Город шумел, трещали флаги, мокрые розы сыпались из мисок цветочниц… (Ю. К. Олеша)

6. Синекдоха (в пер. с греч. — соотнесение) — это разновидность метонимии, основанная на перенесении значения с одного явления на другое по признаку количественного отношения между ними. Чаще всего перенос происходит:

— с меньшего на большее: К нему и птица не летит, И тигр нейдет… (А. С. Пушкин);

— с части на целое: Борода, что ты все молчишь? (А. П. Чехов)

7. Перифраз, или перифраза (в пер. с греч. — описательное выражение), — это оборот, который употребляется вместо какого-либо слова или словосочетания. Например, Петербург в стихах

А. С.Пушкина — «Петра творенье», «Полнощных стран краса и диво», «град Петров»; А. А. Блок в стихах М. И. Цветаевой — «рыцарь без укоризны», «голубоглазый снеговой певец», «снежный лебедь», «вседержитель моей души».

8.Гипербола (в пер. с греч. — преувеличение) — это образное выражение, содержащее непомерное преувеличение какого-либо признака предмета, явления, действия: Редкая птица долетит до середины Днепра (Н. В. Гоголь)

И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! (Н.В. Гоголь).

9. Литота (в пер. с греч. — малость, умеренность) — это образное выражение, содержащее непомерное преуменьшение какого-либо признака предмета, явления, действия: Какие крохотные коровки! Есть, право, менее булавочной головки. (И. А. Крылов)

И шествуя важно, в спокойствии чинном, Лошадку ведет под уздцы мужичок В больших сапогах, в полушубке овчинном, В больших рукавицах… а сам с ноготок! (Н.А. Некрасов)

10. Ирония (в пер. с греч. — притворство) — это употребление слова или высказывания в смысле, противоположном прямому. Ирония представляет собой вид иносказания, при котором за внешне положительной оценкой скрывается насмешка: Отколе, умная, бредешь ты, голова? (И. А. Крылов)

26.2 «НЕСПЕЦИАЛЬНЫЕ» ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА

Примечание: В заданиях иногда указано, что это лексическое средство. Обычно в рецензии задания 24 пример лексического средства дается в скобках либо одним словом, либо словосочетанием, в котором одно из слов выделено курсивом. Обратите внимание: именно эти средства чаще всего необходимо найти в задании 22!

11. Синонимы, т. е. слова одной части речи, различные по звучанию, но одинаковые или близкие по лексическому значению и отличающиеся друг от друга или оттенками значения, или стилистической окраской (смелый —отважный, бежать — мчаться, глаза (нейтр.) — очи (поэт.)), обладают большой выразительной силой.

Синонимы могут быть контекстными.

12. Антонимы, т. е. слова одной и той же части речи, противоположные по значению (истина — ложь, добро — зло, отвратительно — замечательно), также обладают большими выразительными возможностями.

Антонимы могут быть контекстными, т. е становится антонимами только в данном контексте.

Ложь бывает доброй или злой,

Сердобольной или беспощадной,

Ложь бывает ловкой и нескладной,

Осмотрительной и безоглядной,

Упоительной и безотрадной.

13. Фразеологизмы как средства языковой выразительности

Фразеологизмы (фразеологические выражения, идиомы), т. е. воспроизводимые в готовом виде словосочетания и предложения, в которых целостное значение доминирует над значениями составляющих их компонентов и не является простой суммой таких значений (попасть впросак, быть на седьмом небе, яблоко раздора), обладают большими выразительными возможностями. Выразительность фразеологизмов определяется:

1) их яркой образностью, в том числе мифологической (кот наплакал, как белка в колесе, нить Ариадны, дамоклов меч, ахиллесова пята);

2) отнесенностью многих из них: а) к разряду высоких (глас вопиющего в пустыне, кануть в Лету) или сниженных (разговорных, просторечных: как рыба в воде, ни сном ни духом, водить за нос, намылить шею, развесить уши); б) к разряду языковых средств с положительной эмоционально-экспрессивной окраской (хранить как зеницу ока — торж.) или с отрицательной эмоционально-экспрессивной окраской (безцаря в голове — неодобр., мелкая сошка — пренебрежит., грош цена — презр.).

14. Стилистически окрашенная лексика

Для усиления выразительности в тексте могут использоваться все разряды стилистически окрашенной лексики:

1) эмоционально-экспрессивная (оценочная) лексика, в том числе:

а) слова с положительной эмоционально-экспрессивной оценкой: торжественные, возвышенные (в том числе старославянизмы): вдохновение, грядущий, отечество, чаяния, сокровенный, незыблемый; возвышенно-поэтические: безмятежный, лучезарный, чары, лазурный; одобрительные: благородный, выдающийся, изумительный, отважный; ласкательные: солнышко, голубчик, доченька

б) слова с отрицательной эмоционально-экспрессивной оценкой: неодобрительные: домысел, препираться, околесица; пренебрежительные: выскочка, деляга; презрительные: балбес, зубрила, писанина; бранные/

2) функционально-стилистически окрашенная лексика, в том числе:

а) книжная: научная (термины: аллитерация, косинус, интерференция); официально-деловая: нижеподписавшиеся, докладная; публицистическая: репортаж, интервью; художественно-поэтическая: лазурный, очи, ланиты

б) разговорная (обиходно-бытовая): папа, мальчонка, хвастунишка, здоровущий

15. Лексика ограниченного употребления

Для усиления выразительности в тексте могут использоваться также все разряды лексики ограниченного употребления, в том числе:

— лексика диалектная (слова, которые употребляются жителями какой-либо местности: кочет — петух, векша — белка);

— лексика просторечная (слова с ярко выраженной сниженной стилистической окраской: фамильярной, грубой, пренебрежительной,бранной, находящиеся на границе или за пределами литературной нормы: голодранец, забулдыга, затрещина, трепач);

— лексика профессиональная (слова, которые употребляются в профессиональной речи и не входят в систему общелитературного языка: камбуз — в речи моряков, утка — в речи журналистов, окно — в речи преподавателей);

— лексика жаргонная (слова, свойственные жаргонам — молодежному: тусовка, навороты, крутой; компьютерному: мозги — память компьютера, клава — клавиатура; солдатскому: дембель, черпак, духи; жаргону преступников: братва, малина);

— лексика устаревшая (историзмы — слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением обозначаемых ими предметов или явлений: боярин, опричнина, конка; архаизмы — устаревшие слова, называющие предметы и понятия, для которых в языке появились новые наименования: чело — лоб, ветрило — парус); — лексика новая (неологизмы — слова, недавно вошедшие в язык и не потерявшие еще своей новизны: блог, слоган, тинейджер).

26.3 ФИГУРАМИ (РИТОРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ, СТИЛИСТИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ, ФИГУРАМИ РЕЧИ) НАЗЫВАЮТСЯ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, основанные на особых сочетаниях слов, выходящих за рамки обычного практического употребления, и имеющие целью усиление выразительности и изобразительности текста. К основным фигурам речи относятся: риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, повтор, синтаксический параллелизм, многосоюзие, бессоюзие, эллипсис, инверсия, парцелляция, антитеза, градация, оксюморон. В отличие от лексических средств— это уровень предложения или нескольких предложений.

Примечание: В заданиях нет чёткого формата определения, указывающего на эти средства: их называют и синтаксическими средствами, и приёмом, и просто средством выразительности, и фигурой. В задании 24 на фигуру речи указывает номер предложения, данный в скобках.

16.Риторический вопрос — это фигура, в которой в форме вопроса содержится утверждение. Риторический вопрос не требует ответа, он используется, чтобы усилить эмоциональность, выразительность речи, привлечь внимание читателя к тому или иному явлению:

Зачем он руку дал клеветникам ничтожным, Зачем поверил он словам и ласкам ложным, Он, с юных лет постигнувший людей?.. (M. Ю. Лермонтов);

17.Риторическое восклицание — это фигура, в которой в форме восклицания содержится утверждение. Риторические восклицания усиливают в сообщении выражение тех или иных чувств; они обычно отличаются не только особой эмоциональностью, но и торжественностью и приподнятостью:

То было в утро наших лет — О счастие! о слезы! О лес! о жизнь! о солнца свет! О свежий дух березы. (А. К. Толстой);

Увы! пред властию чужой Склонилась гордая страна. (М. Ю. Лермонтов)

18.Риторическое обращение — это стилистическая фигура, состоящая в подчеркнутом обращении к кому-нибудь или чему-нибудь для усиления выразительности речи. Оно служит не столько для называния адресата речи, сколько для выражения отношения к тому, о чем говорится в тексте. Риторические обращения могут создавать торжественность и патетичность речи, выражать радость, сожаление и другие оттенки настроения и эмоционального состояния:

Друзья мои! Прекрасен наш союз. Он, как душа, неудержим и вечен (А. С. Пушкин);

О, глубокая ночь! О, холодная осень! Немая! (К. Д. Бальмонт)

19.Повтор (позиционно-лексический повтор, лексический повтор) — это стилистическая фигура, состоящая в повторении какого-либо члена предложения (слова), части предложения или целого предложения, нескольких предложений, строфы с целью привлечь к ним особое внимание.

Разновидностями повтора являются анафора, эпифора и подхват.

Анафора (в пер. с греч. — восхождение, подъем), или единоначатие, — это повторение слова или группы слов в начале строк, строф или предложений:

Лениво дышит полдень мглистый,

Лениво катится река.

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака (Ф. И. Тютчев);

Эпифора (в пер. с греч. — добавка, конечное предложение периода) — это повторение слов или группы слов в конце строк, строф или предложений:

Хоть не вечен человек,

То, что вечно, — человечно.

Что такое день иль век

Перед тем, что бесконечно?

Хоть не вечен человек,

То, что вечно, — человечно (А. А. Фет);

Досталась им буханка светлого хлеба — радость!

Сегодня фильм хороший в клубе — радость!

Двухтомник Паустовского в книжный магазин привезли— радость! (А. И. Солженицын)

Подхват — это повтор какого-либо отрезка речи (предложения, стихотворной строки) в начале следующего за ним соответствующего отрезка речи:

Повалился он на холодный снег,

На холодный снег, будто сосенка,

Будто сосенка во сыром бору (М. Ю. Лермонтов);

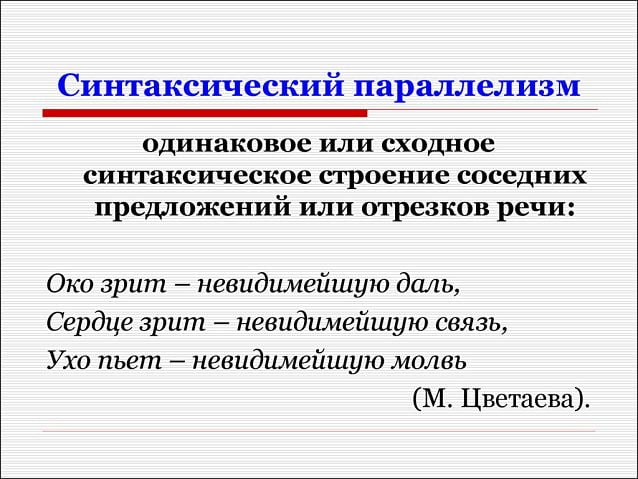

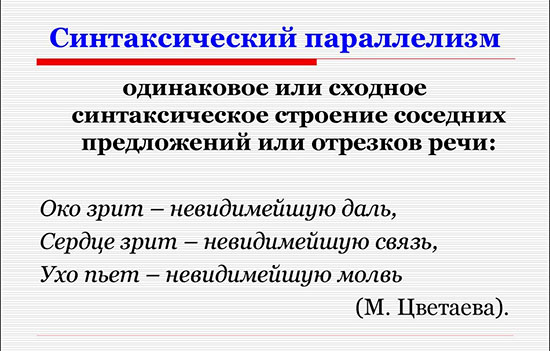

20. Параллелизм (синтаксический параллелизм) (в пер. с греч. — идущий рядом) — тождественное или сходное построение смежных частей текста: рядом стоящих предложений, стихотворных строк, строф, которые, соотносясь, создают единый образ:

Гляжу на будущность с боязнью,

Гляжу на прошлое с тоской... (М. Ю. Лермонтов);

Я был вам звенящей струной,

Я был вам цветущей весной,

Но вы не хотели цветов,

И вы не расслышали слов? (К. Д. Бальмонт)

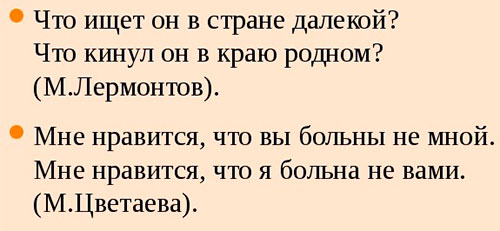

Часто с использованием антитезы: Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? (М. Лермонтов); Не страна – для бизнеса, а бизнес – для страны (из газеты).

21. Инверсия (в пер. с греч. — перестановка, переворачивание) — это изменение обычного порядка слов в предложении с целью подчеркивания смысловой значимости какого-либо элемента текста (слова, предложения), придания фразе особой стилистической окрашенности: торжественного, высокого звучания или, наоборот, разговорной, несколько сниженной характеристики. Инверсированными в русском языке считаются следующие сочетания:

— согласованное определение стоит после определяемого слова: Сижу за решеткой в темнице сырой (М. Ю. Лермонтов); Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: назревала гроза великая (И. С. Тургенев);

— дополнения и обстоятельства, выраженные существительными, стоят перед словом, к которому относятся: Часов однообразный бой (однообразный бой часов);

22.Парцелляция (в пер. с франц. — частица) — стилистический прием, заключающийся в расчленении единой синтаксической структуры предложения на несколько интонационно-смысловых единиц — фраз. На месте расчленения предложения могут использоваться точка, восклицательный и вопросительный знаки, многоточие. Утром, ярким, как лубок. Страшным. Долгим. Ратным. Был разбит стрелковый полк. Наш. В бою неравном (Р. Рождественский); Почему никто не возмущается? Образование и здравоохранение! Важнейшие сферы жизни общества! Не упомянуты в этом документе вообще (Из газет); Нужно, чтобы государство помнило главное: его граждане — не физические лица. А люди. (Из газет)

23.Бессоюзие и многосоюзие — синтаксические фигуры, основанные на намеренном пропуске, или, наоборот, сознательном повторении союзов. В первом случае, при опущении союзов, речь становится сжатой, компактной, динамичной. Изображаемые действия и события здесь быстро, мгновенно развертываются, сменяют друг друга:

Швед, русский — колет, рубит, режет.

Бой барабанный, клики, скрежет.

Гром пушек, топот, ржанье, стон,

И смерть и ад со всех сторон. (А.С. Пушкин)

В случае многосоюзия речь, напротив, замедляется, паузы и повторяющийся союз выделяют слова, экспрессивно подчеркивая их смысловую значимость:

Зато и внук,и правнук, и праправнук

Растут во мне, пока я сам расту… (П.Г. Антокольский)

24.Период – длинное, многочленное предложение или сильно распространённое простое предложение, которое отличается законченностью, единством темы и интонационным распадением на две части. В первой части синтаксический повтор однотипных придаточных (или членов предложения)идёт с нарастающим повышением интонации, затем – разделяющая значительная пауза, и во второй части, где дается вывод, тон голоса заметно понижается. Такое интонационное оформление образует своего рода круг:

Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел,/Когда мне быть отцом, супругом приятный жребий повелел,/ Когда б семейственной картиной пленился я хоть миг единый, — то, верно б, кроме вас одной невесты не искал иной. (А.С. Пушкин)

25.Антитеза, или противопоставление (в пер. с греч. — противоположение) — это оборот, в котором резко противопоставляются противоположные понятия, положения, образы. Для создания антитезы обычно используются антонимы — общеязыковые и контекстуальные:

Ты богат, я очень беден, Ты — прозаик, я — поэт (А. С. Пушкин);

Вчера еще в глаза глядел,

А ныне — все косится в сторону,

Вчера еще до птиц сидел,

Все жаворонки нынче — вороны!

Я глупая, а ты умен,

Живой, а я остолбенелая.

О вопль женщин всех времен:

«Мой милый, что тебе я сделала?» (М. И. Цветаева)

26.Градация (в пер. с лат. — постепенное повышение, усиление) — прием, состоящий в последовательном расположении слов, выражений, тропов (эпитетов, метафор, сравнений) в порядке усиления (возрастания) или ослабления (убывания) признака. Возрастающая градация обычно используется для усиления образности, эмоциональной выразительности и воздействующей силы текста:

Я звал тебя, но ты не оглянулась, Я слезы лил, но ты не снизошла (А. А. Блок);

Светились, горели, сияли огромные голубые глаза. (В. А. Солоухин)

Нисходящая градация используется реже и служит обычно для усиления смыслового содержания текста и создания образности:

Принес он смертную смолу

Да ветвь с увядшими листами. (А. С. Пушкин)

27.Оксюморон (в пер. с греч. — остроумно-глупое) — это стилистическая фигура, в которой соединяются обычно несовместимые понятия, как правило, противоречащие друг другу (горькая радость, звонкая тишина и т. п.); при этом получается новый смысл, а речь приобретает особую выразительность: С того часу начались для Ильи сладостные мученья, светло опаляющие душу (И. С. Шмелев);

Есть тоска веселая в алостях зари (С. А. Есенин);

Но красоты их безобразной Я скоро таинство постиг. (М. Ю. Лермонтов)

28.Аллегория – иносказание, передача отвлеченного понятия через конкретный образ: Должны победить лисы и волки (хитрость, злоба, жадность).

29.Умолчание – намеренный обрыв высказывания, передающий взволнованность речи и предполагающий, что читатель догадается о невысказанном: Но я хотел… Быть может, Вы…

Кроме вышеперечисленных синтаксических средств выразительности в тестах встречаются и следующие:

—восклицательные предложения;

— диалог, скрытый диалог;

—вопросно-ответная форма изложения такая форма изложения, при которой чередуются вопросы и ответы на вопросы;

—ряды однородных членов;

—цитирование;

—вводные слова и конструкции

—Неполные предложения – предложения, в которых пропущен какой-либо член, необходимый для полноты строения и значения. Отсутствующие члены предложения могут быть восстановлены и контекста.

В том числе эллипсис, то есть пропуск сказуемого.

Эти понятия рассматриваются в школьном курсе синтаксиса. Именно поэтому, наверное, эти средств выразительности чаще всего в рецензии называют синтаксическими.

Синтаксический параллелизм — это сходное построение смежных фраз, стихотворных строк или строф художественного произведения.

Рассмотрим с примерами из художественной литературы, что такое синтаксический параллелизм.

Синтаксический параллелизм — стилистический прием образной речи

Образные средства в литературе

В своем арсенале художники слова имеют множество выразительных средств, чтобы создать яркий и впечатляющий образ. В своих произведениях писатели активно используют тропы и стилистические (риторические) фигуры:

- риторический вопрос

- инверсию

- градацию

- эпифору

- сравнение

Их использование делает восприятие художественной речи многоплановой, вызывает интерес у читателей к изображаемому, рождает богатые образные ассоциации. Одним из таких стилистических приемов является параллелизм. Этот термин заимствован из греческого языка, где слово parallelos , буквально значит «идущий рядом».

Параллелизм известен в биологии, математике, физике. В литературе словом «параллелизм» обозначают сходные элементы в построении высказывания. Это могут быть звуки и слоги (звуковой параллелизм), повторяющие слова (лексический параллелизм) и синтаксические конструкции — фразы и предложения.

Что такое синтаксический параллелизм?

Если в произведении имеются одинаковые или сходные по синтаксическому построению смежные строфы, фразы, предложения, то такие конструкции называют лингвистическим термином «синтаксический параллелизм».

При использовании синтаксического параллелизма повторяется однотипное синтаксическое построение следующих друг за другом частей высказывания, фраз и предложений. Синтаксический параллелизм выражается в определенном, похожем порядке слов с однотипным сказуемым, например:

Алмаз шлифуется алмазом,

Строка шлифуется строкой.

А. Недогонов

С помощью этого стилистического приёма автор сопоставляет два объекта действительности и выражает свое отношение к тому, что он изображает, используя определенное построение стихотворной фразы.

Часто синтаксический параллелизм сочетается с другими образными средствами художественной литературы, например с анафорой:

Лениво дышит полдень мглистый,

Лениво катится река,

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака.

Ф. И. Тютчев. Полдень

Нередки сочетания синтаксического параллелизма с антитезой:

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой,

Что кинул он в краю родном?

М. Ю. Лермонтов. Парус

Отрицательный синтаксический параллелизм

Из народного творчества многие писатели восприняли отрицательный параллелизм, который имеет равное количество одинаково расположенных компонентов, но в отличие от прямого параллелизма строится с употреблением частицы «не»:

В заветных ладанках не носим на груди,

О ней стихи навзрыд не сочиняем,

Наш горький сон он не бередит,

Не кажется обетованным раем.

Не делаем её в душе своей

Предметом купли и продажи,

Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,

О ней не вспоминаем даже.

А. Ахматова. Родная земля

Примеры синтаксического параллелизма из художественной литературы

Жизнь без тревог — прекрасный светлый день,

Тревожная — весны младые грезы.

Там — солнца луч и в зной оливы сень,

А здесь — и гром, и молния, и слезы…

А. Майков. Дума

Молятся звезды, мерцают и рдеют,

Молится месяц, плывя по лазури,

Легкие тучки, свиваясь, не смеют

С темной земли к ним притягивать бури.

А. А. Фет

Но слишком рано твой ударил час,

И вещее перо из рук упало.

Какой светильник разума угас!

Какое сердце биться перестало!

Н. А. Некрасов. Памяти Добролюбова

Не оттого, что зеркало разбилось,

Не оттого, что ветер выл в трубе,

Не оттого, что в мысли о тебе

Уже чужое что-то просочилось, —

Не оттого, совсем не оттого

Я на пороге встретила его.

А. Ахматова. Измена

Тест

Средняя оценка: 4.3.

Проголосовало: 12

Синтаксический параллелизм — это приём речи, характеризующийся построением нескольких предложений с одинаковой грамматической структурой (или же отдельных частей внутри одного предложения).

Этот приём широко распространен в русском языке, а также устном народном творчестве — былинах, песнях, сказках: Тепло ли те, девица? Тепло ли те, красная? Рассмотрим примеры использования синтаксического параллелизма в языке и литературе.

Содержание

- Виды параллелизмов

- Функции синтаксического параллелизма

- Синтаксический параллелизм в языке

- Синтаксический параллелизм в литературе

- Анафора и синтаксический параллелизм

- Разница между семантическим и синтаксическим параллелизмами

- Примеры синтаксического параллелизма

Виды параллелизмов

Параллелизм — это использование повторяющихся слов и форм, чтобы придать отрывку в литературе структуру и ритм.

Параллелизм часто либо сопоставляет контрастные образы или идеи, чтобы показать их абсолютное различие, либо объединяет аналогичные концепции, чтобы показать их связь.

Параллелизмы бывают следующих видов:

- Синтаксический. Этот вид встречается в литературе чаще всего. Он используется и в стихотворной форме, и в прозе. Характеризуется применением одной и той же структуры предложений. Обычно автор обозначает что-то обобщающее в начале фразы, следом развиваются идеи/предметы, которые с этим сравниваются.

- Строфический. Автор использует в примыкающих строфах одинаковые синтаксические или лексические построения.

- Ритмический. В этом параллелизме автор повторяет одинаковые рифмы или паузы, таким образом он вносит ритмичность в своё произведение.

- Отрицательный. Этот параллелизм автор создаёт на основе отрицательного сравнения, т. е. оборот строится на частице “не”.

Функции синтаксического параллелизма

Функциями синтаксического параллелизма являются:

- перечисление, уточнение, сопоставление и противопоставление;

- выражение оценочных характеристик автора (в положительную или отрицательную сторону), обычно выражение субъективной эмоциональной оценки;

- выделение эквивалентности перечисляемых обстоятельств и синтаксическое оформление перечисленного;

- улучшает стиль написания и читабельности, а также улучшает процесс создания предложений;

- и другие.

Параллелизм часто используется в риторике и публицистике, чтобы подчеркнуть важную мысль, перечислить аргументы, показать общее и различия между явлениями. Большое внимание ему уделяли в античной риторике.

Синтаксический параллелизм в языке

В грамматике, синтаксический параллелизм (параллельные структуры или параллельные конструкции) – это баланс в пределах одного или более предложений фраз или предложений, которые имеют одинаковую грамматическую структуру.

Если в произведении имеются одинаковые или сходные по синтаксическому построению смежные строфы, фразы, предложения, то такие конструкции называют лингвистическим термином «синтаксический параллелизм».

Следующие примеры демонстрируют особенности этого явления:

|

Синтаксический параллелизм |

Нет параллелизма |

|

Она любит петь, читать и рисовать |

Она любит петь, читать и рисование |

|

Он любит играть в футбол и отжиматься. Он любит футбол и отжимания |

Он любит футбол и отжиматься |

|

Кошка побежала через двор, перепрыгнула через забор и перебежала через улицу |

Кошка побежала через двор, перепрыгнула через забор и припустила. |

Синтаксический параллелизм связан с несколькими языковыми единицами. Он может затрагивать словосочетания, предложения, придаточные части.

- Параллелизм словосочетаний: словосочетания, следующие друг за другом, строятся по одной схеме. Я вышел на поляну и увидел зеленую траву и голубое небо.

- Параллелизм предложений: предложение, следующее за другим предложением, строится по такой же схеме, что и первое. Причем предложений может быть больше двух. Молодым везде у нас дорога, Старикам везде у нас почет (Лебедев-Кумач)

- Параллелизм придаточных частей: придаточные части, относящиеся к одной главной, строятся по одинаковой схеме. Он пришел сказать, что сестра приехала днем и что мать уехала вечером.

Синтаксический параллелизм затрагивает только синтаксис, лексическое значение сходных синтаксических конструкций может быть абсолютно разным.

Если порядок конструкций одинаков, то это полный синтаксический параллелизм, если похож частично – неполный синтаксический параллелизм.

Синтаксический параллелизм в литературе

Синтаксический параллелизм в литературе — это сходное построение смежных фраз, стихотворных строк или строф художественного произведения.

Если в произведении имеются одинаковые или сходные по синтаксическому построению смежные строфы, фразы, предложения, то такие конструкции называют лингвистическим термином «синтаксический параллелизм».

При использовании синтаксического параллелизма повторяется однотипное синтаксическое построение следующих друг за другом частей высказывания, фраз и предложений. Синтаксический параллелизм выражается в определенном, похожем порядке слов с однотипным сказуемым, например:

Алмаз шлифуется алмазом,

Строка шлифуется строкой.

А. Недогонов

С помощью этого стилистического приёма автор сопоставляет два объекта действительности и выражает свое отношение к тому, что он изображает, используя определенное построение стихотворной фразы.

Писатели часто сочетают параллелизм с другими литературными приёмами, такими как анафора и антитеза. Таким образом автор усиливает идею обобщения, описание становится более красочным и насыщенным. Зачастую это обобщение становится ключевым в понимании композиции и мысли автора.

Анафора и синтаксический параллелизм

Анафора — это использование автором повторяющихся звуковых элементов в начале каждой фразы, строки или строфы. Ещё анафору называют единоначатие.

Авторы используют этот стилистический приём для выделения самых важных частей произведения или для прибавления эмоциональности.

Например:

“Всё разнообразие, вся прелесть, вся красота слагается из тени и света”.

“Анна Каренина”, Лев Толстой

Синтаксическая анафора (также анафорический параллелизм) — это анафора, которая повторяет предыдущую грамматическую конструкцию.

Например:

“Я стою у высоких дверей,

Я слежу за работой твоей…”.

“Нэпман”, М. А. Светлов, 1925г.

“Не напрасно дули ветры,

Не напрасно шла гроза…”.

Сергей Есенин

В этом примере можно увидеть сочетание синтаксического параллелизма с анафорой:

“Лениво дышит полдень мглистый,

Лениво катится река,

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака…”.

“Полдень”, Фёдор Тютчев

Почти каждая строка начинается с “лениво” — это анафора, а одинаковое строение фраз (дышит полдень, катится река, тают облака) — это синтаксический параллелизм.

Разница между семантическим и синтаксическим параллелизмами

Семантический параллелизм — это литературный приём, который позволяет автору повторять мысль/идею. При нём используется тема/рифма или идейная структура, целью которой является связать мысли/идеи одной строки с идеями другой, для того чтобы усилить передаваемое автором сообщение.

Например:

“Врубель жил просто, как все мы живём”.

А. А. Блок

Синтаксический параллелизм строится, используя элементы, которые грамматически схожи между собой. А в семантическом параллелизме автор использует идеи, которые друг другу сопоставляются.

Примеры синтаксического параллелизма

В творчестве русских и зарубежных писателей можно найти много примеров синтаксического параллелизма.

Например, читаем у С. Есенина:

«Отчего прослыл я шарлатаном?

Отчего прослыл я скандалистом?»

Или у его предшественника М.Ю. Лермонтова:

«Зато лежишь в густой траве,

И дремлешь под широкой тенью…»

Или

«Не сияет на небе солнце красное,

Не любуются им тучки синие:

То за трапезой сидит во златом венце,

Сидит грозный царь Иван Васильевич…».

А. А. Блок тоже не отставал от коллег:

«Я звал тебя, но ты не оглянулась,

Я слёзы лил, но ты не снизошла”»

В романсах А.Н. Апухтина:

«Ты не согреешь этот холод,

Ты не осветишь эту тьму…».

Любила этот прием и Марина Цветаева:

«Око зрит – невидимейшую даль,

Сердце зрит – невидимейшую связь.

Ухо пьет – неслыханнейшую молвь.

Над разбитым Игорем плачет Див…».

Приведем еще несколько примеров для синтаксического параллелизма:

- Словосочетаний: В Петербурге я люблю разводные мосты, мощеные улицы и белые ночи.

- Предложений: Виталик сажает деревья. Серёжа моет посуду. Маша пишет стихи.

- Придаточных частей: Я думаю, что жизнь наладится, что наступит мир.

Важно понимать, что единицы, на которых основана параллель, должны не только выполнять ту же роль в предложении, но и быть представителями одной части речи. К примеру, можно сказать: «Мне нравится пение, танцы и рисование». Но вот «Мне нравится пение, танцы и рисовать» уже не будет примером параллелизма.

Таким образом, синтаксический параллелизм – это одинаковый или сходный порядок словосочетаний, предложений, придаточных частей, стихотворных строк или строф художественного произведения. Это синтаксическое средство выразительности.

Функции синтаксического параллелизма следующие: акцентирование внимания на определенной мысли, подчеркивание связи нескольких элементов, усиление эмоциональности высказывания.

Синтаксический параллелизм в литературе — что это? Примеры и предложения

4 года назад · 3729 просмотров

Синтаксический параллелизм — это… Определение, значение термина. Примеры из художественной литературы, предложения с синтаксическим параллелизмом. Синтаксический параллелизм и парцелляция в русском языке. Параллелизм и анафора, эпифора, климакс, симплока.

Источник:

Синтаксический параллелизм — это использование одинаковых грамматических и семантических конструкций в смежных предложениях, строках или строфах стихотворения. Например, у М.Ю. Лермонтова: Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской.

Параллелизм широко распространен в устном народном творчестве — былинах, песнях, сказках: Тепло ли те, девица? Тепло ли те, красная?

Он часто встречается в эпических произведениях. Например, в финской «Калевале»: Шесть он зернышек находит, семь семян он поднимает.

Параллелизм в более поздней литературе становится сложнее, он может достигаться с помощью анафоры и эпифоры, симплоки, климакса (градации), антитезы, бессоюзия.

На заре — наимедленнейшая кровь,

На заре — наиявственнейшая тишь.

Дух от плоти косной берет развод,

Птица клетке костной дает развод.Око зрит — невидимейшую даль,

Сердце зрит — невидимейшую связь.

Ухо пьет — неслыханнейшую молвь.

Над разбитым Игорем плачет Див…Марина Цветаева

Мастера этого изобразительного приема — поэты Федор Тютчев и Афанасий Фет.

Только в мире и есть, что тенистый

Дремлющих кленов шатер.

Только в мире и есть, что лучистый

Детски задумчивый взор.

Только в мире и есть, что душистый

Милой головки убор.

Только в мире и есть этот чистый

Влево бегущий пробор.Афанасий Фет

Читайте также: Что такое лексический повтор. Примеры

Отрицательный синтаксический параллелизм

Отрицательный синтаксический параллелизм строится с употреблением частицы «не»:

В заветных ладанках не носим на груди,

О ней стихи навзрыд не сочиняем,

Наш горький сон она не бередит,

Не кажется обетованным раем.Не делаем ее в душе своей

Предметом купли и продажи,

Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,

О ней не вспоминаем даже.Анна Ахматова

Синтаксический параллелизм как риторический прием

Параллелизм часто используется в риторике и публицистике, чтобы подчеркнуть важную мысль, перечислить аргументы, показать общее и различия между явлениями. Большое внимание ему уделяли в античной риторике.

Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго еще ты, в своем бешенстве, будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, не знающей узды?

Марк Туллий Цицерон. Первая речь против Катилины

Нередко в публичных выступлениях ораторы используются параллели в виде анафоры (повторов в начале нескольких отрывков) или эпифоры (повторов в конце).

Врожденный порок капитализма — это неравное распределение благ; врожденная добродетель социализма — равное распределение страданий.

Уинстон Черчилль

Синтаксический параллелизм в литературе. Примеры

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?…

М.Ю. Лермонтов

Лениво дышит полдень мглистый,

Лениво катится река —

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака.

Ф.И. Тютчев

Молятся звезды, мерцают и рдеют,

Молится месяц, плывя по лазури,

Легкие тучки, свиваясь, не смеют

С темной земли к ним притягивать бури.

А.А. Фет

Но слишком рано твой ударил час,

И вещее перо из рук упало.

Какой светильник разума угас!

Какое сердце биться перестало!

Н.А. Некрасов

Не оттого, что зеркало разбилось,

Не оттого, что ветер выл в трубе,

Не оттого, что в мысли о тебе

Уже чужое что-то просочилось, —

Не оттого, совсем не оттого

Я на пороге встретила его.

А.А. Ахматова

Меркнут знаки Зодиака

Над просторами полей.

Спит животное Собака,

Дремлет птица Воробей.

Н.А. Заболоцкий

Синтаксический параллелизм

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 274.

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 274.

Синтаксический параллелизм – одно из средств синтаксиса, предназначенное для выразительности речи. Рассмотрим это средство подробнее.

Определение

Синтаксический параллелизм – это одинаковый или сходный порядок синтаксических конструкций: смежных предложений и фраз.

Синтаксический параллелизм связан с несколькими языковыми единицами. Он может затрагивать словосочетания, предложения, придаточные части.

Параллелизм словосочетаний: словосочетания, следующие друг за другом, строятся по одной схеме.

Параллелизм предложений: предложение, следующее за другим предложением, строится по такой же схеме, что и первое. Причем предложений может быть больше двух.

Параллелизм придаточных частей: придаточные части, относящиеся к одной главной, строятся по одинаковой схеме.

Синтаксический параллелизм затрагивает только синтаксис, лексическое значение сходных синтаксических конструкций может быть абсолютно разным.

Если порядок конструкций одинаков, то это полный синтаксический параллелизм, если похож частично – неполный синтаксический параллелизм.

Функции

Синтаксический параллелизм в русском языке выполняет несколько функций. Во-первых, это акцентирование внимания на определенной мысли. Во-вторых, это подчеркивание связи нескольких элементов. Помимо этого, параллелизм выполняет экспрессивную функцию, так как такая синтаксическая конструкция усиливает эмоциональность высказывания.

Синтаксический параллелизм часто встречается в художественных произведениях, в особенности фольклорных. Это связано с желанием акцентировать внимание на тексте.

Примеры синтаксического параллелизма

Параллелизм словосочетаний:

Я вышел на поляну и увидел зеленую траву и голубое небо.

Параллелизм предложений:

Молодым везде у нас дорога, Старикам везде у нас почет (Лебедев-Кумач)

Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? (Лермонтов).

Параллелизм придаточных частей:

Он пришел сказать, что сестра приехала днем и что мать уехала вечером.

Что мы узнали?

Синтаксический параллелизм – это одинаковый или сходный порядок словосочетаний, предложений, придаточных частей. Это синтаксическое средство выразительности. Функции синтаксического параллелизма следующие: акцентирование внимания на определенной мысли, подчеркивание связи нескольких элементов, усиление эмоциональности высказывания.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Наталья Субеева

5/5

-

Kirika Lunar

5/5

Оценка статьи

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 274.

А какая ваша оценка?

-

Инверсия

-

Синекдоха

-

Эпитет

-

Риторические восклицания

-

Умолчание

-

Анафора

-

Синтаксический параллелизм

-

Антитеза

-

Риторический вопрос

-

Контекстные антонимы.

-

Синонимы

-

Символ

Ирина Кривенкова (кандидат филологических наук, репетитор по русскому языку).

Это видео я хотела бы посвятить частичному разбору 26 задания, которое проверяет ваши знания языковых средств выразительности. В качестве языкового материала я предлагаю взять всего лишь 4 строчки из известного стихотворения М. Ю. Лермонтова «Белеет парус одинокой…».

Анализируя данный поэтический отрывок, мы запомним с вами довольно большое количество базовых понятий, входящих в теоретическую часть 26 задания.

Давайте разберемся, на какие группы делятся языковые средства выразительности. Сразу оговорюсь, что разные издания, готовящие школьников к ЕГЭ по русскому языку, дают разные классификации. Предлагаю такое деление:

1. Тропы – это речевые обороты, которые основываются на употреблении слов в переносном значении. Например, метафора, символ, гипербола, литота и др.

2. Лексические средства выразительности. К ЛСВ относят: синонимы и контекстные синонимы, антонимы и контекстные антонимы, фразеологизмы, диалектизмы, устаревшие слова и др.

3. Синтаксические средства выразительности – это особые синтаксические структуры, усиливающие эмоциональность речи.

Например, анафора, эпифора, парцелляция, умолчание и др.

Начертим таблицу и будем заполнять ее по мере усвоения материала.

к оглавлению ▴

Инверсия

Прочитаем это четверостишие:

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?

Обратимся к первой строчке: «Белеет парус одинокой». «Белеет» является сказуемым, «парус» — подлежащим. Подобные изменения привычного порядка слов, когда сначала идет подлежащее, а потом – сказуемое, называется инверсией. Первая схема инверсии: сначала – сказуемое, затем – подлежащее. «Парус» — это определяемое слово, «одинокой» — это определение. Сначала – определяемое слово, а затем – определение, – это тоже инверсия.

Инверсия – это изменение обычного порядка слов в предложении для достижения определенной художественной цели. В связи с тем, что инверсия относится к уровню предложения, мы записываем ее в третий столбик «Синтаксические средства выразительности». Теперь поставьте, пожалуйста, видео на паузу и попробуйте найти в этом четверостишие еще примеры инверсии.

Ответы: «в тумане голубом», «ищет он», «в стране далекой», «кинул он», «в краю родной».

к оглавлению ▴

Синекдоха

Мы вновь на первой строчке.

Обратите внимание на слово «парус». Под парусом подразумевается целая лодка. Здесь называется часть вместо целого. Подобный прием именуется синекдохой. Обратите внимание на ударение, оно стоит на втором слоге.

Синекдоха – это часть вместо целого.

Обращаю ваше внимание, что синекдоха является разновидностью метонимии, но этот троп мы будем разбирать чуть позже. Для большей ясности я приведу еще пару примеров.

«Стадо в сто голов». Мы не говорим «стадо в сто коров» или «стадо в сто животных». Мы обозначаем часть вместо целого.

«И слышно было до рассвета, как ликовал француз». Конечно, речь идет не об одном человеке, а о народе в целом.

В связи с тем, что синекдоха – это образ, основанный на употреблении слова в переносном значении, мы записываем ее в первый столбик «Тропы».

к оглавлению ▴

Эпитет

Мы все еще на первой строчке. Обратите внимание, что к образу паруса добавлено прекрасное художественное определение «одинокой». Оно вызывает определенное эмоциональное отношение. Подобные определения называются эпитетами.

Эпитет – это красочное определение.

Теперь поставьте видео на паузу и попробуйте найти в этом четверостишие еще примеры эпитетов.

Ответы: «голубом», «далекой», «родном».

Эпитет мы записываем в первый столбик таблицы.

к оглавлению ▴

Риторические восклицания

Перемещаемся на вторую строчку. Обратите внимание, что в конце предложения стоит восклицательный знак. Это риторическое восклицание.

Риторическое восклицание помогает передать эмоциональный подъем высказывания. Риторическое восклицание мы записываем в третий столбик.

Умолчание

Помимо восклицательного знака мы здесь видим многоточие. Этот прием называется умолчанием.

Умолчание – это намеренный обрыв высказывания, передающий взволнованность речи.

Поставьте, пожалуйста, видео на паузу и попробуйте найти в этом четверостишие еще примеры умолчания.

Как мы видим, знаки препинания помогают создать определенный эмоциональный настрой и выразить авторскую позицию.

Умолчание мы заносим в третий столбик таблицы.

к оглавлению ▴

Анафора

Перемещаемся на третью и четвертую строчки. Их анализировать мы будем одновременно. Если вы заметили, они начинаются одинаково со слова «что». Подобное единоначатие называется анафорой.

Анафора – повтор слова или оборотов в начале отдельных частей высказывания.

Анафору мы заносим в третий столбик.

Синтаксический параллелизм

Как правило, анафора тянет за собой другую фигуру речи – синтаксический параллелизм.

Синтаксический параллелизм – это расположение рядом сходных синтаксических конструкций для создания единого поэтического образа.

Давайте проведем несложный синтаксический анализ третьей и четвертой строк и поймем, что же такое параллелизм. В третьей и четвертой строчках слово «что» является дополнением. «Он» является подлежащим. «Ищет» и «кинул» являются сказуемым. «В стране» — обстоятельство места, «в краю» так же является обстоятельством места. «Далекой» является определением, «родном» является определением. Видим, что разбор мы сделали параллельно.

Синтаксический параллелизм мы заносим в третий столбик.

к оглавлению ▴

Антитеза

Продолжаем анализировать третью и четвертую строчки:

«Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?»

Здесь явное противопоставление образов. Не даром синтаксический параллелизм тянет за собой антитезу.

Антитеза – это художественное противопоставление образов, положений, ситуаций.

Антитезу записываем в третий столбик.

Риторический вопрос

Обратите внимание, каким знаком препинания заканчиваются третья и четвертая строчки? Вопросительным. Но это вопрос, который не требует ответа. Он привлекает внимание читателя. Подобный вопрос называется риторическим.

Риторический вопрос – это вопрос, поставленный не для того чтобы получить на него ответ, а для того чтобы привлечь внимание к изображаемому явлению.

Риторический вопрос мы записываем в третий столбик «Синтаксические средства выразительности».

к оглавлению ▴

Контекстные антонимы.

У нас с вами пустует второй столбик «Лексические средства выразительности». А ведь они есть в этом четверостишие.

Обратите внимание на глаголы «ищет» и «кинул». Они не противопоставлены в языке, но противопоставлены в данном тексте. Поэтому они называются контекстными или контекстуальными антонимами.

Контекстные антонимы – это слова, которые в языке не противопоставлены по значению и являются антонимами только в тексте.

Поставьте, пожалуйста, видео на паузу и найдите в этом четверостишие еще примеры контекстных антонимов.

Ответами будут определения «далекой» и «родном».

Контекстные антонимы мы записываем во второй столбик.

к оглавлению ▴

Синонимы

Слова «в стране» и «в краю» сходные по значению и могут быть отнесены к синонимам.

Синонимы – это слова, относящиеся к одной части речи, выражающие одно и то же понятие, но в то же время различающиеся оттенками значения.

Синонимы мы записываем так же во второй столбик.

Символ

Парус – это один из самых известных образов в русской поэзии. Он символизирует одинокую, мятущуюся, мятежную душу. Парус – это человеческая душа, находящаяся в постоянном поиске себя, терзаемая желаниями и страстями, но в то же время абсолютно одинокая. Значит парус – это символ.

Символ – это многозначный образ, объединяющий разные планы изображаемого.

Символ мы записываем в первый столбик таблицы. Мы завершили таблицу. Буквально на основе одного четверостишия мы вспомнили 12 основных средств языковой выразительности.

| Тропы | Лексические средства выразительности | Синтаксические средства выразительности |

|

1. Синекдоха 2. Эпитет 3. Символ |

1. Контекстные антонимы 2. Синонимы |

1. Инверсия 2. Риторическое восклицание 3. Умолчание 4. Анафора 5. Синтаксический параллелизм 6. Антитеза 7. Риторический вопрос |

Предлагаю вам проделать подобную работу дома. Если вы будете добросовестно ее выполнять, вы отработаете 26 задание. Еще это поможет вам при написании декабрьского сочинения и при написании сочинения ЕГЭ в мае.

Надеюсь, это видео оказалось для вас информативным и полезным.

До новых встреч! До свидания!

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими материалами.

Информация на странице «Синекдоха, парцелляция, контекстуальные антонимы, инверсия в задании 26 на ЕГЭ по русскому языку» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.

Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в высшее учебное заведение или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими материалами из разделов нашего сайта.

Публикация обновлена:

09.03.2023

Что такое синтаксический параллелизм: определение, функции, примеры

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

Подчеркнуть определенную мысль, акцентировать внимание на связи между конструкциями, выразить экспрессию – всё это автор может сделать разными способами.

Однако достичь всех трех целей одновременно помогает синтаксический параллелизм. Это явление редко изучают в школе.

Более того, даже в университетском курсе синтаксиса для языковедов данной темы может не быть.

Тем интереснее узнать, что являет собой этой прием, как его использовать и где он будет уместен. Об этом и поговорим в нашей статье.

Что такое синтаксический параллелизм в языке и литературе

Начнем с определения. Согласно «Толковому переводоведческому словарю», который дает наиболее приближенное именно к лингвистике трактование:

«Параллелизм – это одинаковое синтаксическое построение соседних предложений, высказываний или отрезков речи».

То есть речь идет о том, что в следующих друг за другом единицах синтаксиса слова, соотносимые с определенными частями речи и функциями члена предложения, должны стоять в одинаковом порядке. Это могут быть как словосочетания, так и предложения или более крупные конструкты.

Например, в строке Есенина «Синий туман, снеговое раздолье…» оба словосочетания построены по принципу «зависимое слово, определение + главное слово, определяемое».

«Большой энциклопедический словарь» говорит о том же явлении, но несколько шире. Литературоведы подают такой термин:

«Параллелизм в поэтике – тождественное или сходное расположение элементов речи в смежных частях текста, которые, соотносясь, создают единый поэтический образ».

Это более широкий термин, включающий не только синтаксический, но и ритмический, а также композиционный параллелизм.

Классификация

Поскольку данное явление может быть воплощено на разных уровнях, выделяют три вида в зависимости от типа языковой единицы, в котором он воплощен. Итак, бывает параллелизм:

- предложений,

- словосочетаний,

- придаточных частей (актуально для сложноподчиненный предложений и сложных синтаксических конструкций.

Также в зависимости от того, насколько идеально выдержан порядок слов, выделяют полный (100% совпадение) и неполный (с отклонениями) синтаксический параллелизм.

По количеству повторяющихся элементов он может быть двучленным или многочленными (также называют сложным).

Также выделяются особые, неклассические формы синтаксического параллелизма:

- Обратный. Порядок слов во второй единице (словосочетании, предложении) полностью противоположен порядку в первой.

- Формальный. Нет смысловой связи между тем, что делает человек, и природным явлением.

- Отрицательный. Действия человека противоположны тому, что происходит вокруг.

Последние два варианта характеры в основном для русского фольклора, в других же текстах, за исключением поэзии, встречаются редко.

Функции

Синтаксический параллелизм используют авторы различных текстов. Это не только художественные произведения. Многие риторы применяют прием в своих выступлениях, а журналисты – в публицистике.

Он помогает достичь следующих целей:

- Подчеркнуть наличие связи между несколькими элементами в одном ряду.

- Привлечь внимание читателя / слушателя к выражаемой мысли.

- Выразить экспрессию.

Все эти функции могут быть применены в упомянутых выше текстах. Однако чаще всего данная фигура встречается все же в фольклоре. Ученые считают, что во все остальные направления литературы она перешла именно из народного творчества.

Примеры

В творчестве русских и зарубежных писателей можно найти много примеров синтаксического параллелизма. Например, читаем у С.А.Есенина:

«Отчего прослыл я шарлатаном?

Отчего прослыл я скандалистом?»

Или у его предшественника М.Ю.Лермонтова:

«Зато лежишь в густой траве,

И дремлешь под широкой тенью…»

В романсах А.Н.Апухтина:

«Ты не согреешь этот холод,

Ты не осветишь эту тьму…»

Приведем несколько своих примеров для синтаксического параллелизма

- Словосочетаний: В Петербурге я люблю разводные мосты, мощеные улицы и белые ночи.

- Предложений: Виталик сажает деревья. Серёжа моет посуду. Маша пишет стихи.

- Придаточных частей: Я думаю, что жизнь наладится, что наступит мир.

Важно понимать, что единицы, на которых основана параллель, должны не только выполнять ту же роль в предложении, но и быть представителями одной части речи. К примеру, можно сказать: «Мне нравится пение, танцы и рисование». Но вот «Мне нравится пение, танцы и рисовать » уже не будет примером параллелизма.

Итак, сегодня мы раскрыли тему сложной фигуры языка, которая рассматривается на границе лингвистики и литературоведения. Узнали, что такое синтаксический параллелизм, каковы его функции и разновидности, а также рассмотрели примеры употребления.