Формы эволюции.

Синтетическая теория эволюции.

Раздел ЕГЭ: 6.2. Развитие эволюционных идей. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Формы естественного отбора, виды борьбы за существование. Синтетическая теория эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира

Формы эволюции:

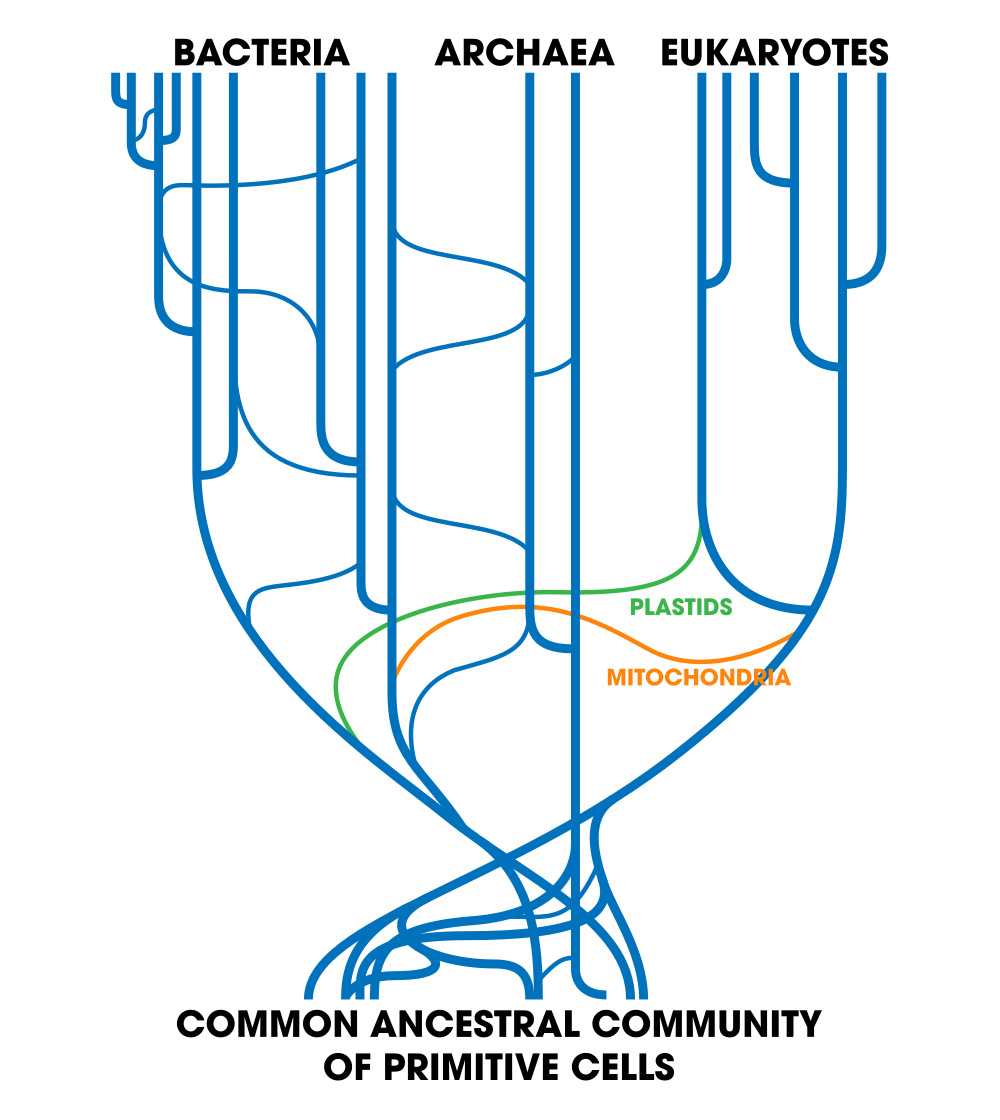

Дивергенция — расхождение признаков организмов в ходе эволюции различных групп организмов, возникших от общего предка. Такие группы характеризуются наличием гомологичных органов.

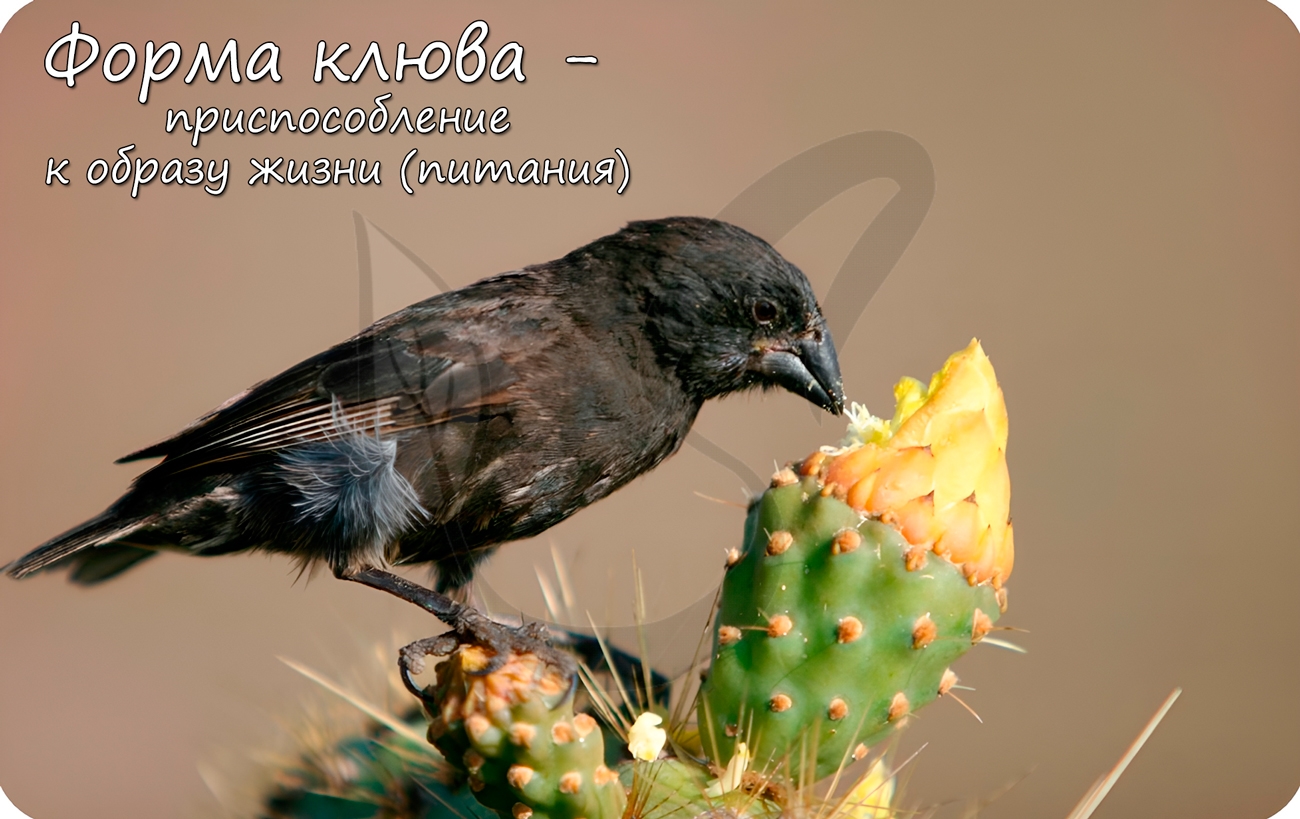

► разные клювы у клеста-еловика и клеста-сосновика.

Конвергенция — независимое развитие в процессе эволюции сходных признаков у разных групп организмов, существующих в одинаковых условиях. Это сходство ограничивается органами, связанными с одними и теми же факторами среды — аналогичными органами.

► крылья бабочек и летучих мышей;

► колючки кактуса и боярышника.

Параллелизм — независимое развитие сходных признаков в эволюции близкородственных групп организмов.

► ласты у китообразных и ластоногих.

Гомологичные органы — органы, имеющие единое происхождение и общий план строения, но выполняющие различные функции (конечности человека, лягушки, летучей мыши, дельфина и лошади; корневища, клубни, луковицы гомологичны стеблю). Служат доказательством дивергенции.

Аналогичные органы — органы, имеющие различное происхождение и строение, но выполняющие одинаковые функции у организмов различных групп (усики гороха (лист) — усики земляники (побег); крыло птицы — крыло бабочки — крыло летучей мыши; жабры рака — жабры рыбы). Доказывают конвергентный характер эволюции.

Рудименты — органы, утратившие первоначальное значение и постепенно исчезающие в филогенетическом ряду (третье веко, многососковость и аппендикс у человека; тазовые кости кита; берцовая кость у птиц; краевые цветки подсолнечника не имеют тычинок и пестиков).

Атавизм — признак, имевшийся у отдаленных предков, но отсутствует у всех особей данного вида и проявившийся у единственного представителя вида (хвостатость человека, волосатость лица человека, зеброобразная окраска жеребят).

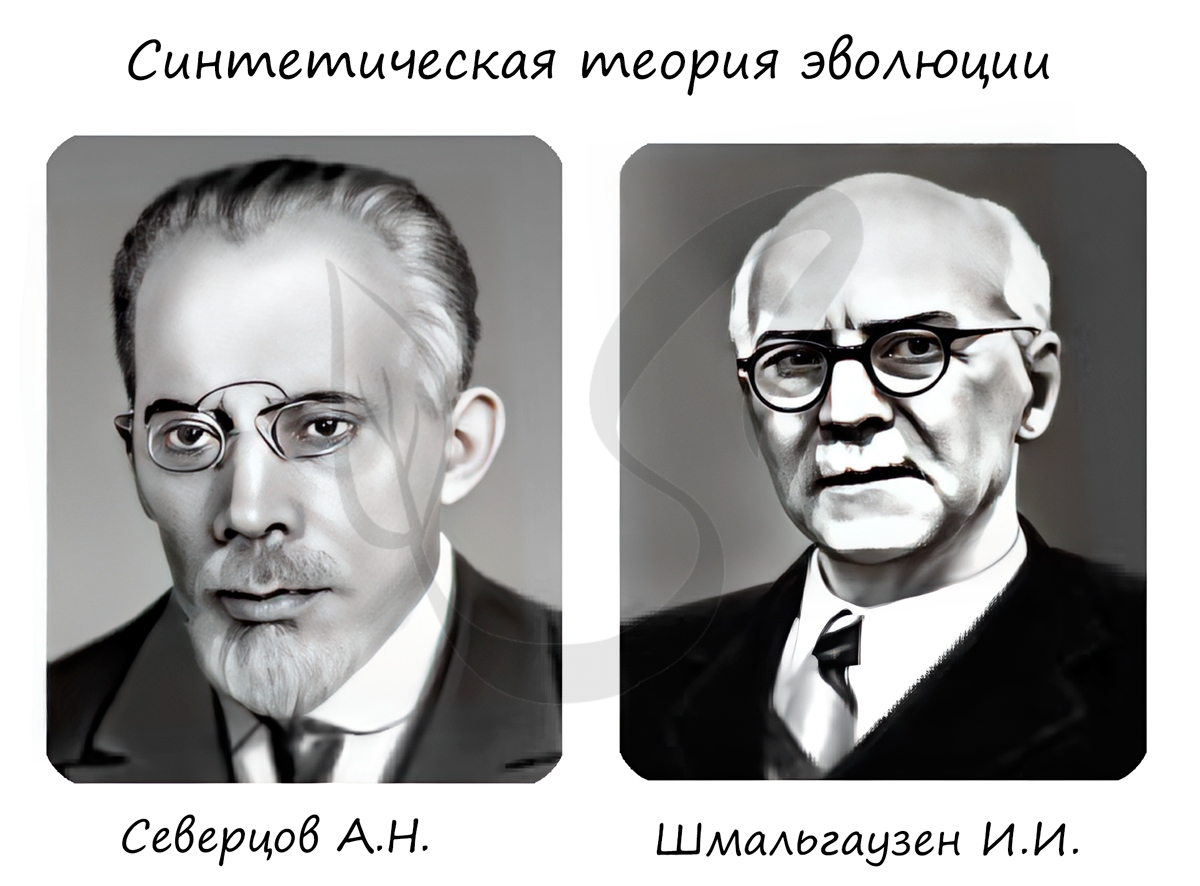

Основоположники синтетической теории эволюции

- Четвериков С. С. (1880-1959) ==► учение о популяции; термин «волны жизни».

- Холдейн Д. (1892-1964) ==► генетико-математические методы; оценки состояния популяции.

- Райт С. (1889-1982) ==► дрейф генов — фактор эволюции.

- Добржанский Ф. Г. (1900-1981) ==► изучение мутаций, мутагенеза; термин «микроэволюция».

- Шмальгаузен И. И. (1884-1963) ==► формы отбора (движущий, стабилизирующий); автор учения о движущих силах эволюции.

- Северцов А. М. (1866-1936) ==► биологический прогресс, регресс; пути эволюции (ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация); современная сравнительная анатомия.

- Симпсон Д. (1902-1984) ==► темп эволюции зависит от скорости смены условий среды.

- Майр Э. (1904-2005) ==► биологическая концепция вида.

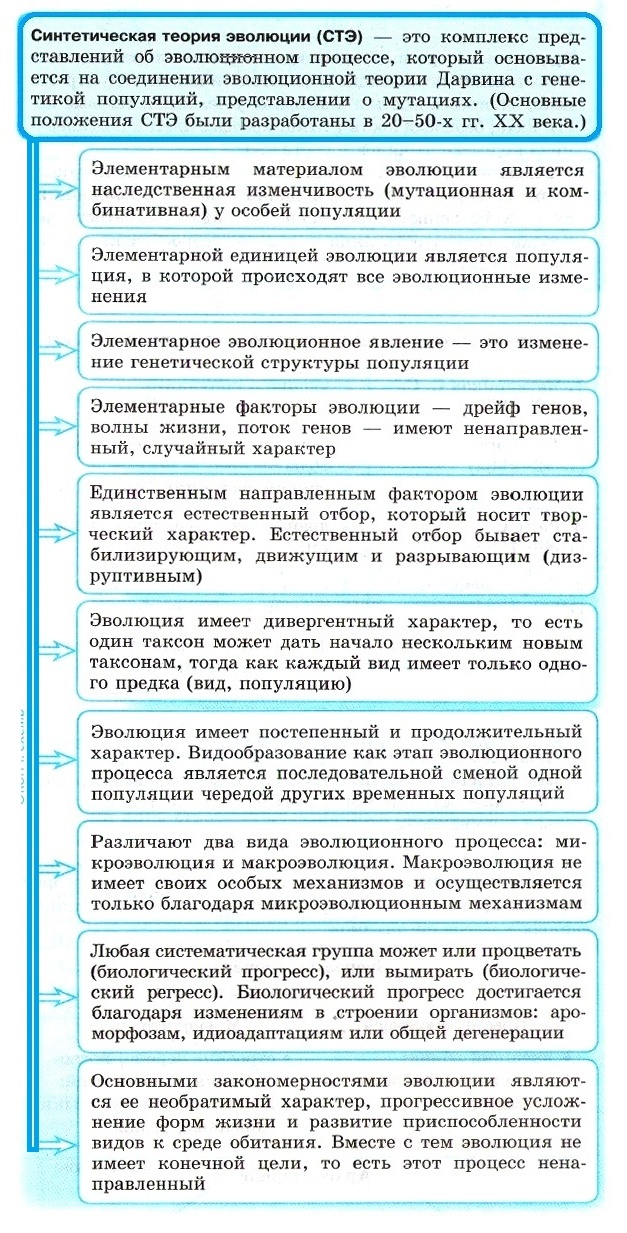

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ

В основе современной эволюционной теории лежит идея изменяемости и разнообразия видов. В 1949 г. Дж. Симпсон ввёл термин «синтетическая теория эволюции».

Основные положения:

- Элементарной единицей эволюции считается локальная популяция.

- Материал эволюции — мутационная и рекомбинационная изменчивость.

- Основной движущий фактор эволюции — естественный отбор — главная причина развития адаптаций, видообразования и происхождения надвидовых таксонов.

- Дрейф генов и принцип основателя выступают причинами формирования нейтральных признаков, к Видообразование заключается в возникновении генетических изолирующих механизмов и осуществляется преимущественно в условиях географической изоляции.

- Вид есть система популяций, репродуктивно изолированных от популяций других видов, каждый вид экологически обособлен.

Элементарные факторы эволюции

- Мутационный процесс.

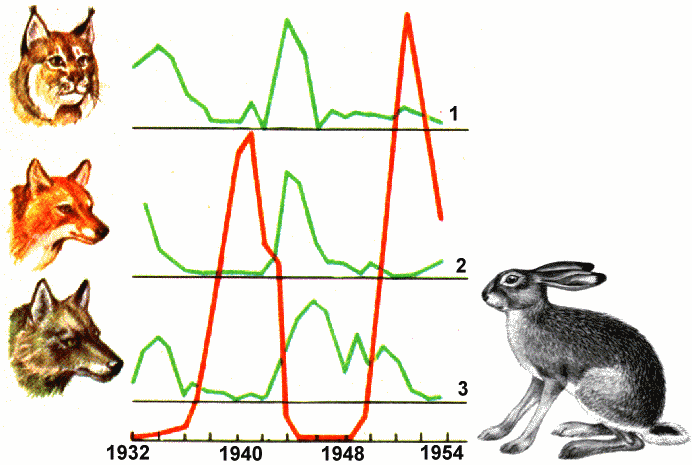

- Популяционные волны. Колебания численности популяции под действием факторов среды. Их действие предполагает случайное уничтожение особей, в результате редкий до колебания численности генотип может стать обычным и принять участие в естественном отборе.

- Рекомбинация генетического материала. Под действием естественного отбора может привести к изменению генетической структуры популяции.

- Изоляция. Закрепляет и усиливает начальные стадии генотипической дифференцировки.

- Естественный отбор.

Несмотря на то что эволюционная теория за прошедшие десятилетия обогатилась данными смежных наук — генетики, селекции и др., все же она не учитывает целого ряда аспектов, например направленного изменения наследственного материала, поэтому в будущем возможно создание новейшей концепции эволюции, которая заменит синтетическую теорию.

Это конспект для 10-11 классов по теме «Формы эволюции. Синтетическая теория эволюции». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по Биологии.

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по биологии

Одной из самых значимых вех в истории развития эволюционного учения можно назвать появление в 1926 году труда известного биолога С.С. Четверикова «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики» — именно в данной работе были заложены фундаментальные основы популяционной генетики.

Основной вклад С.С. Четверикова состоит в доказательстве связи генетики и теории эволюции. В своей работе он показал, что популяция является особым уровнем организации живого мира, на котором проявляются элементарные эволюционные явления. Также Четвериков доказал, что в природе непрерывно происходят мутационные явления, которые накапливаются в популяциях и являются скрытым резервом наследственной изменчивости.

В ходе исследований ученого было установлено, что борьба за существование наглядно проявляется в живой природе, при этом ареной для нее выступают экосистемы, а основной единицей эволюции являются популяции.

Таким образом, благодаря усилиям С.С. Четверикова и других ученых в 1920—1930-е гг. был заложен комплексный генетико-экологический подход к изучению теории эволюции, благодаря чему удалось преодолеть кризисную ситуацию в эволюционной науке и создать основу для формирования синтетической теории эволюции, или современного дарвинизма.

Синтетическая теория эволюции

Основы синтетической теории эволюции закладывались в целом ряде научных трудов, опубликованных в 1930—1940-е гг.: в них дарвинизм, с опорой на эволюционную генетику, экологию и некоторые другие дисциплины, получил теоретическое и практическое обоснование. В 1942 г. для новой комплексной теории было предложено название «синтетическая теория эволюции», авторство которого принадлежит английскому ученому Дж. Хаксли, предложившему его в своей книге «Эволюция. Современный синтез». Это название крайне удачно характеризует новое учение.

Современная теория эволюции является синтезом результатов, полученных в ходе исследований в разных областях биологических наук.

Термин «синтетическая» указывает на коллективное научное творчество, ведь над созданием теории трудились более полусотни ученых из восьми стран. Среди них российские исследователи С.С. Четвериков, Н.И. Вавилов, Н.П. Дубинин, Н.В. Тимофеев-Ресовский, И.И. Шмальгаузен, ученые из США С. Райт, Ф.Г. Добржанский (советский генетик, эмигрировавший в молодости в США), Э. Майр, британцы Р. Фишер, Дж. Б. Холдейн и многие другие.

Основные положения синтетической теории эволюции

1. Элементарным эволюционным материалом являются мутации, при этом они носят ненаправленный и случайный характер.

2. Основная движущая сила эволюции — естественный отбор, который является следствием борьбы за существование и главным направляющим творческим фактором эволюции.

3. Наименьшая единица эволюции — популяция.

4. Эволюция имеет дивергентные свойства, т.е. отдельно взятый таксон (например, вид) может являться предком нескольких таксонов, при этом каждый рассматриваемый таксон будет иметь лишь один предковый вид.

5. Эволюция происходит постепенно и длительно.

6. Элементарным эволюционным процессом является изменение генофонда популяции, при этом элементарными эволюционными факторами (предпосылками) могут быть мутации, естественный отбор, дрейф генов, популяционные волны, изоляции и миграции — все они способствуют постепенному изменению генофонда.

7. Для живой природы характерны микроэволюции (изменение в рамках популяции, вида) и макроэволюции (появление новых и изменение старых систематических групп).

Ламаркизм

В начале XIX века французским ученым, Жаном Батистом Ламарком было создано эволюционное учение, в основе которого

лежит внутреннее присущее организмам стремление к совершенству. Эта теория тесно переплелась с идеями креационизма,

самозарождения жизни, поэтому ее трудно уложить в рамки современной науки.

Ламарк придавал большое значение так называемым «упражнениям» и «неупражнениям» органов, так как считал, что они

передаются по наследству. То есть, говоря на ламаркистском языке: у жирафа длинная шея, потому что десятки

поколений жирафов до него эту шею вытягивали — «упражняли».

Исходя из этой теории, органы, которыми животное усиленно пользуется, развиваются, а те, которые мало применяются, атрофируются

и постепенно исчезают. Ламарк считал, что возникшие в органах изменения наследуются.

Если вы касались генетики, для вас должна быть очевидна ошибочность этих суждений. Разве могут изменения в соматических клетках

наследоваться (на самом деле, у гидры при почковании могут, но у большинства животных это невозможно!). Только представьте:

человек потерял на войне несколько пальцев руки, после войны у него рождается ребенок. Неужели можно предполагать, что и его

ребенок родится без этих нескольких пальцев, которые отец потерял на войне?

Сейчас не вызывает сомнения, что потомству передается генетическая информация, лежащая в половых клетках (гаметах), но никак

не в соматических.

Учение Дарвина

Возникновению учения Дарвина предшествовал ряд событий, о которых нельзя не упомянуть. Капитализм, начавшийся бурным развитием

в первой половине XIX века в Англии, способствовал развитию промышленности и науки. Большие успехи делались естественными науками,

учеными описывались новые виды животных и растений, селекционеры выводили новые породы и сорта.

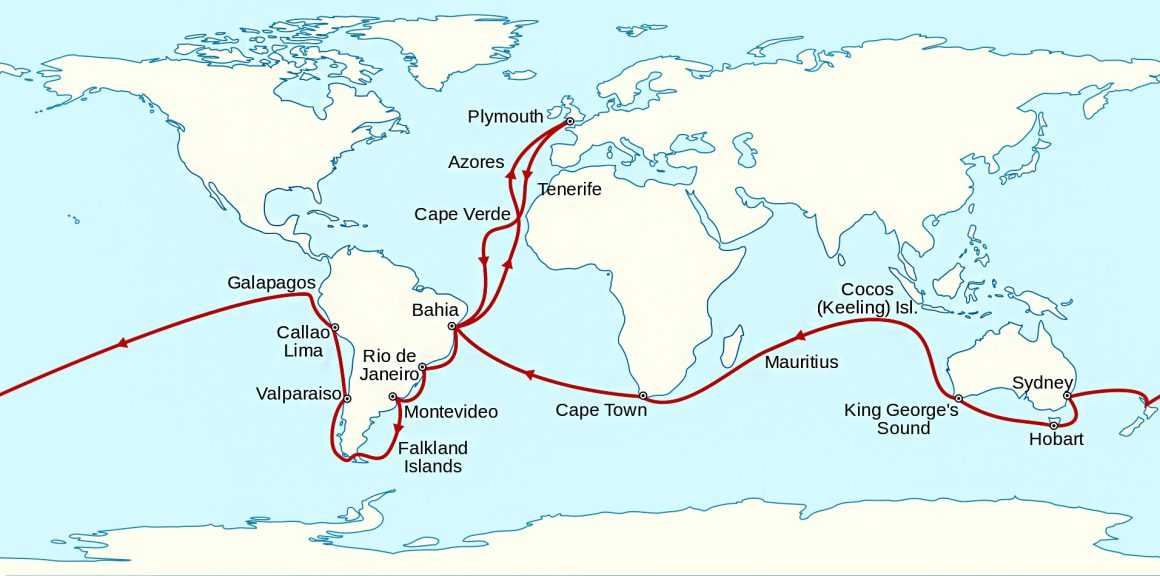

И, конечно же, легендарное кругосветное путешествие Чарльза Дарвина на корабле «Бигль» c 1831 по 1836 год, во время которого он сделал

очень важные наблюдения. Это путешествие сыграло решающую роль в возникновении учения.

Во время путешествия Чарльз Дарвин заметил отличия между галапагосскими вьюрками, населяющими острова. У них имелись

разнообразные формы клювов, что позволило им занять разные экологические ниши. Этот факт в дальнейшем позволит Чарльзу

Дарвину сделать важнейший вывод о причинах расхождения признаков.

Свои эволюционные идеи Чарльз Дарвин сформулировал в труде «Происхождение видов путем естественного отбора», опубликованного

в 1859 году.

Основными положениями теории Дарвина являются следующие:

- Основа эволюционного процесса — наследственная изменчивость

- Каждый вид способен к неограниченному размножению, однако ограниченность жизненных ресурсов препятствует этой

способности - Главные движущие силы эволюции — борьба за существование и естественный отбор, материал для которых поставляет

наследственная изменчивость (новые признаки у особей). В результате выживают наиболее приспособленные особи. - В результате естественного отбора приспособленные особи выживают, размножаются и таким образом накапливают

приспособительные признаки

Именно в результате накопления особями таких различий, возникают новые виды, отличающиеся друг от друга по строению,

физиологии и пр. Этим можно объяснить разнообразие форм клювов у вьюрков, на которые обратил внимание Дарвин.

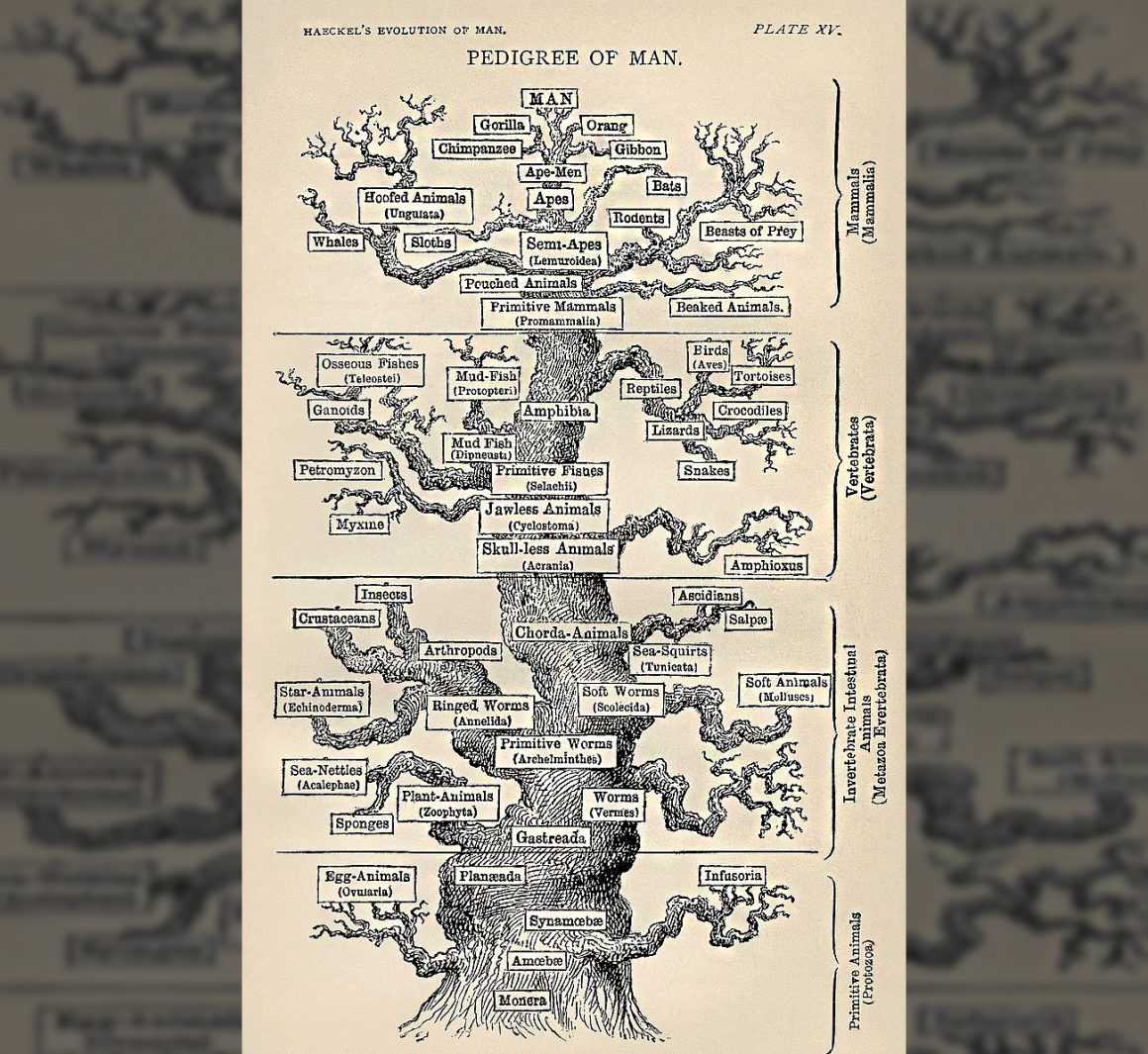

Многие ошибочно приписывают фразу «Человек произошел от обезьяны» Дарвину, это не совсем верно. Лучше всего в этом

вопросе дать слово самому Дарвину: «Так как человек, с генеалогической точки зрения, принадлежит к узконосым обезьянам Старого Света,

то мы должны заключить, сколько бы ни протестовала наша гордость против подобного вывода, что наши древние родоначальники должны быть отнесены

к этому семейству. Мы не должны, однако, впасть в другую ошибку, предполагая, что древний

родоначальник всего обезьяньего рода, не исключая и человека, был тождественен или даже близко сходен с какой-либо из ныне существующих обезьян.»

Очевидно, Дарвин не считал, что человек произошел от обезьяны. В его словах мы видим лишь указание на общего предка человека и обезьяны,

не более. Дарвин — уникальный гений своего времени, сумевший собрать разрозненные факты и привести их к общей концепции. Его теория

постепенно была принята большинством ученых, даже католическая церковь не решилась предать его анафеме.

Синтетическая теория эволюции (СТЭ)

Какая же из многих теорий эволюции принята на сегодняшний день в научном сообществе? Как вы уже догадались, это —

синтетическая теория эволюции, которая включает не только дарвинизм, но и генетику, систематику, палеонтологию.

Я должен предупредить вас, что некоторые термины, скорее всего, окажутся новыми. Обязательно вернитесь к эволюционным теориям,

когда тщательно освоите генетику и научитесь решать генетические задачи, тогда вам откроются эти теории во всей своей красе.

- Элементарная единица эволюции — популяция

- Мутации и рекомбинативная изменчивость служат основным материалом для эволюции

- Ненаправленными, случайными факторами эволюции являются мутации, волны численности

- Единственный направленный фактор эволюции — естественный отбор

- Эволюция носит дивергентный характер: от одного таксона может произойти несколько дочерних, при этом каждый вид

имеет одну единственную предковую популяцию - Эволюция носит постепенный характер. Видообразование представляет собой последовательное превращение одной популяции в другую

В СТЭ авторы стремились обобщить все открытые генетикой факты и связать их с дарвинизмом. Большой вклад в создание СТЭ

внесли Северцов А.Н. и Шмальгаузен И.И.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

На чтение 19 мин. Просмотров 33.5k. Опубликовано 26 ноября, 2021

Современная синтетическая теория эволюции, или СТЭ, — это объединение дарвинизма, генетики, молекулярной биологии и других наук. Синтетическая теория эволюции кратко и понятно описывает, как происходят эволюционные изменения живых организмов, какие признаки подвергаются отбору, какие факторы действуют на них и как это ведет к появлению новых видов.

В статье мы разбираем основные положения СТЭ, выясняем, почему Дарвин был прав (хотя учитывал не все) и как генетика и другие науки связаны с эволюцией.

Содержание

- История теорий эволюции

- Синтетическая теория эволюции

- Основные положения синтетической теории эволюции

- Мифы о синтетической теории эволюции

- Миф: Теория эволюции описывает появление жизни

- Миф: Естественный отбор предполагает, что выживает всегда сильнейший

- Миф: Синтетическая теория эволюции – это теория, а значит, она не доказана.

- Миф: Концепция эволюции лженаучна, ее невозможно подтвердить экспериментально.

- Миф: Без направленной осознанной воли сложные организмы не могли возникнуть.

- Миф: Эволюция не объясняет появление разума.

- Миф: Теория эволюции – основа социального дарвинизма

- Интересные доклады и презентации о СТЭ

- Заключение

- Фильмы и сериалы, которые стоит посмотреть

- Книги, которые стоит прочитать

- Синтетическая теория эволюции — ответы на популярные вопросы

- Источники

История теорий эволюции

«Почему у кошки хвостик?

Я не знаю, я агностик!»

Илья Фоняков

Эволюция – это естественный непрерывный процесс развития популяций живых организмов. Они все лучше и лучше приспосабливаются к окружающим условиям либо вымирают из-за более приспособленных конкурентов или резких изменений среды. Так появляются и исчезают виды.

Материал по теме: Гипотезы возникновения жизни на Земле

Эволюция объясняет:

- Разнообразие живых организмов: почему на Земле обитает столько разных живых существ, от бактерий до человека;

- Почему живые организмы обладают приспособлениями к условиям жизни и как они появились: зачем хищным животным клыки, а птицам – воздушные мешки;

- Почему организмы, обитающие в похожих условиях, сходны между собой: у рыб, морских котиков и жуков-плавунцов обтекаемая форма тела;

- Как живые организмы приспосабливаются к изменениям условий: почему рыба илистый прыгун умеет прыгать, у ящериц кожа покрыта чешуей и зачем кошке хвост.

На эти вопросы пытались отвечать разными способами. До появления теории эволюции Дарвина о развитии живых организмов задумывались еще в античности.

Попытку объяснить эволюцию живых организмов сделал Жан Ламарк. Основные положения ламаркизма:

- Живые организмы развиваются от простого к сложному;

- Видов живых организмов не существует, важны только отдельные особи;

- Особи приспосабливаются к изменениям среды и конкурируют друг с другом;

- Механизм приспособления – тренировка наиболее используемых органов. Если органы не тренировать, они исчезают, как глаза крота.

Некоторые идеи Ламарка были верны. Однако его теория не выдержала экспериментальной проверки.

Август Вейсман отрезал хвосты нескольким поколениям мышей. Согласно ламаркизму, у последующих поколений хвосты должны были исчезнуть из-за нетренированности. Однако этого не произошло. Страдания мышей доказали, что приобретенные признаки не наследуются.

В действительности это верно для признаков, приобретенных не в результате изменения наследственной информации. Однако во времена Ламарка генетику еще не знали.

Ламаркизм критиковал и Жорж Кювье, основатель сравнительной анатомии, палеонтологии и теории катастрофизма. Согласно ей, каждый геологический период Земли заканчивался катастрофой, в результате чего изменялись флора и фауна. Теория Кювье не вошла в синтетическую теорию эволюции, поскольку она была тесно связана с религией. Однако она стала основой неокатастрофизма – гипотезы об одновременных изменениях рельефа Земли в результате тектонических катастроф.

С Кювье спорили сторонники трансформизма – идеи о том, что живые организмы происходят друг от друга. Подобные предположения высказывали в разные времена в разных странах. В XIX веке теорию трансформизма в разных вариантах защищали разные ученые. В частности, ее придерживался Ламарк. Частично идеи трансформизма присутствуют и в теории Дарвина.

Чарльз Дарвин задумался о происхождении видов еще в юности, во время путешествия на корабле «Бигль». Оно длилось с 1831 по 1836 год. Дарвин собирал коллекции животных, изучал строение морских беспозвоночных, наблюдал и делал выводы.

Окаменевшие останки древнего гигантского животного среди раковин моллюсков современных видов навели его на идею, что вымирание не всегда – следствие катастроф. [1] Другие наблюдения – в частности, за галапагосскими вьюрками и черепахами – позволили Дарвину предположить, что разные виды могут происходить от общего предка. [1]

Вернувшись в Англию, Дарвин начал вести наблюдения за сельскохозяйственными растениями и животными. Они показывали необходимость приспосабливаться к определенным условиям. Дарвин назвал ее естественным отбором.

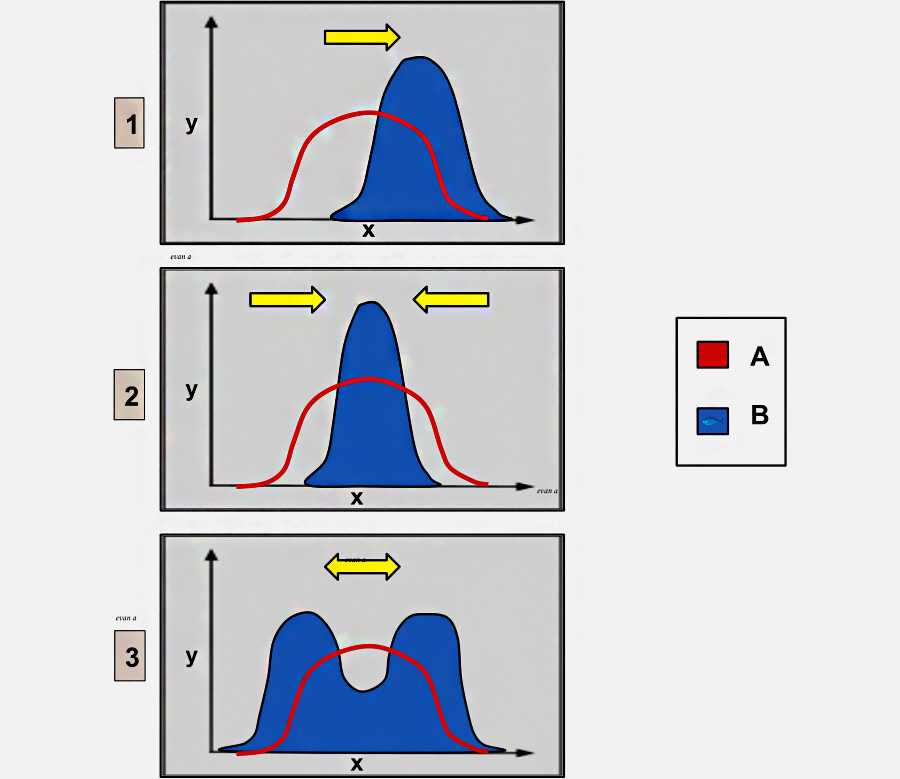

2 — стабилизирующий отбор: промежуточный фенотип предпочтительнее крайнего; 3 — разрушающий отбор: экстремальный фенотип предпочтительнее промежуточного.

Ось X: фенотипический признак

Ось Y: количество организмов

Группа А: исходная популяция

Группа B: после отбора

Первую работу о происхождении видов ученый опубликовал в 1842 году. Дарвин переписывался со многими натуралистами, которые заметили то же, что и он. В 1858 году, когда Дарвин уже писал «Происхождение видов», с ним связался другой британский исследователь – Альфред Уоллес. Он прислал рукопись с теорией, очень похожей на теорию Дарвина. Двое ученых разработали ее независимо друг от друга.

Дарвинизм считают основой синтетической теории эволюции. Согласно ему, главные эволюционные факторы:

- Естественный отбор – выживают и оставляют потомство наиболее приспособленные особи;

- Борьба за существование – живые организмы конкурируют друг с другом за ресурсы;

- Наследственная изменчивость – живые организмы могут приобретать новые признаки, и, если они полезны, их передадут потомкам;

- Изоляция – невозможность межвидового скрещивания.

Теорию Дарвина подтверждают эмбриологические данные: эмбрионы позвоночных на ранних стадиях развития очень похожи. Различия проявляются потом. Это указывает, что позвоночные животные имеют общее происхождение. Однако ее критиковали современные ученому палеонтологи и некоторые натуралисты. Палеонтологи еще не успели обнаружить переходные формы живых организмов, существование которых предполагает дарвинизм.

Читайте также: Повторное возникновение жизни на Земле.

Кроме того, теория Дарвина не объясняла, что именно является носителем наследственности и как происходит наследование. C этим связано одно из самых серьезных возражений против дарвинизма.

Профессор инженерии Генри Флеминг Дженкин, узнав о теории Дарвина, опубликовал статью, в которой помимо прочего утверждал, что любой полезный для выживания признак «размоется» и исчезнет при скрещивании с особями, которые им не обладают. [2] Этот аргумент выглядит логичным, и Дарвин не спорил с ним – лишь дал явлению название «кошмар Дженкина»

.

Почему кошмар Дженкина не проявляется в реальности, объясняет генетика. Причина – в дискретности наследования: наследуется не весь геном целиком, а его отдельные участки – гены. Поэтому даже если признак размыт во втором поколении, он проявится позднее. А для проявления доминантных признаков достаточно одной копии гена.

Читайте также: Важные научные открытия человечества.

В трудах Чарльза Дарвина генетика не упоминается. Эту науку, основанную Грегором Менделем, оценили позднее. Даже в 20-30-х годах XX века она казалась многим не вполне научной.

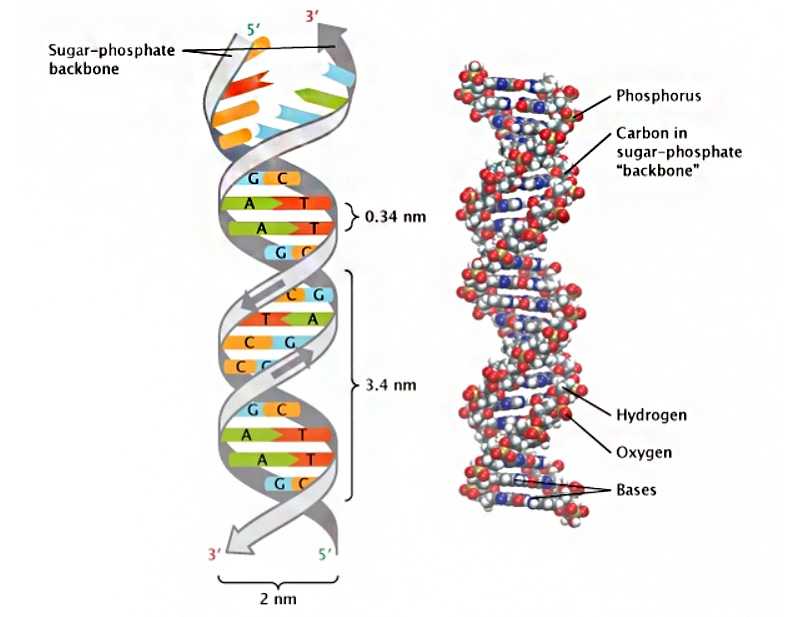

Законы генетики, которые Мендель открыл, собирая и статистически анализируя данные, подтвердились после 1944 года, когда было доказано, что носителем наследственной информации является ДНК. Генетика и особенности передачи и изменения генов прояснили вопросы, на которые не мог ответить дарвинизм.

Синтетическая теория эволюции

Чтобы кратко и понятно объяснить процесс эволюции, потребовался синтез дарвинизма, генетики, палеонтологии и эмбриологии. Современная СТЭ кроме этих дисциплин включает данные молекулярной биологии и других наук. Естественно, такое преобразование теории Дарвина произошло не сразу.

В начале XX века в научном сообществе признавали идею эволюции, но отвергали естественный отбор как ее основную движущую силу. Во многом к этому привел кошмар Дженкина и недостаточные знания о наследственности.

Только в 1926 году Сергей Сергеевич Четвериков опубликовал статью, в которой описал эволюцию с точки зрения современной ему генетики. Эта статья не была опубликована в англоязычных изданиях, однако ее цитировали Николай Тимофеев-Ресовский, Феодосий Добржанский и Джон Холдейн.

Идеи Четверикова хорошо соотнеслись с работами Рональда Фишера. Он создал математическую модель эволюции как естественного отбора генов. Единицей эволюции при этом оказалась популяция, причем эволюция шла тем быстрее, чем больше генетическое разнообразие в популяции. Модель Рональда Фишера стала одной из основ синтетической теории эволюции.

В 1937 году Феодосий Григорьевич Добржанский опубликовал книгу «Генетика и происхождение видов» [3, 4]. В ней он описал, как современная ему генетика разрешает вопросы дарвинизма, о хромосомной основе законов Менделя и о том, как мутации формируют межвидовые различия. Добржанский описал 3 уровня эволюционной популяционной генетики:

- Генные и хромосомные мутации;

- Изменения в популяции, вызванные изменениями частот и комбинаций мутаций;

- Закрепление изменений путем репродуктивной изоляции – невозможности скрещиваться с другими видами.

Считается, что синтетическая теория эволюции возникла именно в 1937 году. Сам термин СТЭ появился позднее – в 1942 году [3]. Его впервые использовал эволюционист Джулиан Хаксли, родной брат писателя Олдоса Хаксли.

Современная синтетическая теория эволюции учитывает особенности наследования, мутации и то, как под их действием меняется приспособленность живых организмов к окружающей среде. Наконец, СТЭ учитывает влияние различных факторов на эволюцию:

- Естественный отбор – важнейший, но не единственный фактор эволюции согласно СТЭ. Отбору подвергаются генотипы в целом либо аллели генов – то, в каких вариантах существует ген.

- Борьба за существование – необходимость выживать в окружающей среде и конкурировать за выживание с другими организмами.

- Возникновение мутаций приводит к появлению новых аллелей или новых генов. Мутации поставляют материал для естественного отбора.

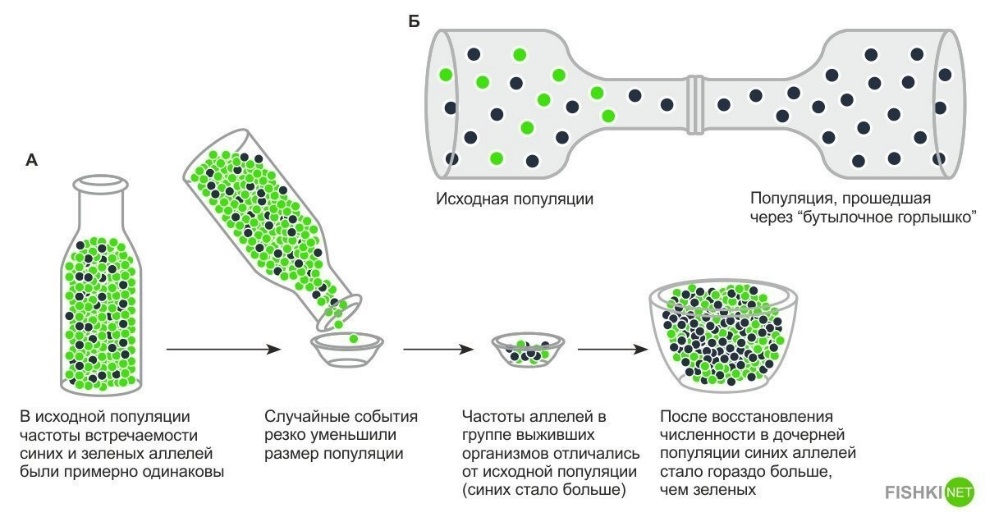

- Изменения частот генов в популяции как результат миграций (поток генов), случайностей (дрейф генов) или эффекта бутылочного горлышка – ситуации, когда условия меняются так сильно и резко, что выживает лишь небольшое количество организмов из популяции. Зачастую у них есть признаки, позволившие им выжить именно в условиях таких изменений.

- Стабилизирующий отбор поддерживает соотношение частот генов в популяции неизменным, если окружающие условия не меняются [5];

- Изоляция – географические, биохимические или поведенческие препятствия для скрещивания между популяциями. Именно изоляция приводит к образованию новых видов живых организмов.

Основные положения синтетической теории эволюции

Синтетическую теорию эволюции проще всего объяснить, используя ее основные положения. Это закономерности, из которых следует, как и почему происходит эволюция живых организмов и на что она направлена.

- Единица эволюции – популяция, то есть, группа живых организмов одного вида, живущая на одной ограниченной территории и способная свободно скрещиваться друг с другом. Именно из популяций образуются новые виды.

- Материал эволюции – гены и их сочетания (генотипы). Новые гены и их сочетания возникают в результате случайных процессов – мутаций и рекомбинаций.

- Главный движущий фактор эволюции – естественный отбор. Другие процессы, которые приводят к изменению частоты встречаемости генов в популяции, также являются движущими факторами эволюции. Скорость и направление эволюции определяется сочетанием движущих факторов.

- Эволюция не имеет конечной цели. Это приспособление именно к конкретным условиям обитания. Если условия изменятся, к ним придется приспосабливаться заново.

- Изменения генов накапливаются в поколениях. Постепенно они приводят к образованию новых видов, родов и т.д.

Разные источники по-разному формулируют основные положения синтетической теории эволюции. Но все они сходятся в главном: существующие виды дают начало новым в результате приспособления к окружающей среде и отбора новых вариантов генов.

Мифы о синтетической теории эволюции

Суть синтетической теории эволюции, как и ее основные положения, не всегда понимают верно. Это приводит к различным заблуждениям: от смешивания СТЭ с дарвинизмом или ламаркизмом до попыток объяснять с ее помощью небиологические явления. Разберем несколько самых распространенных мифов об СТЭ.

Миф: Теория эволюции описывает появление жизни

Факт: происхождение жизни описывает абиогенез. Теория эволюции описывает, как живые организмы приспосабливаются к условиям обитания.

Миф: Естественный отбор предполагает, что выживает всегда сильнейший

Факт: Естественный отбор – это сохранение генотипов или аллелей генов, которые обеспечивают наилучшее приспособление к конкретным условиям. Чтобы сохранить их, желательно выжить самому и оставить потомство, которое также успешно размножится. Другой вариант – не размножаться, а способствовать выживанию носителей тех же генов. [6]

Миф: Синтетическая теория эволюции – это теория, а значит, она не доказана.

Факт: В науке теорией называют непротиворечивую концепцию, которая описывает и объединяет закономерности, касающиеся определенного явления. Научные теории позволяют предсказывать результаты тех или иных событий, которые подчиняются описанным закономерностям. СТЭ соответствует этому определению.

Миф: Концепция эволюции лженаучна, ее невозможно подтвердить экспериментально.

Факт: Эволюцию подтверждают палеонтологические и эмбриологические данные, а также результаты исследования ДНК и РНК различных организмов, полученные методами молекулярной биологии. Кроме того, примером эволюции является развитие у бактерий устойчивости к антибиотикам – этот процесс достаточно быстрый, и его можно наблюдать.

Миф: Без направленной осознанной воли сложные организмы не могли возникнуть.

Факт: Данное утверждение не является научным и не предполагает научного подхода к ответу. Результаты исследований в области молекулярной биологии, палеонтологии, эмбриологии показывают, что сложные организмы возникли в результате действия эволюционных закономерностей на случайно возникающие новые варианты генов.

Миф: Эволюция не объясняет появление разума.

Факт: Разум – один из способов приспосабливаться к окружающей среде. Как и другие эволюционные приспособления, он отчасти развился под действием закономерностей, а отчасти – благодаря случайностям.

Миф: Теория эволюции – основа социального дарвинизма

Факт: Распространять биологические закономерности на человеческое общество неверно с точки зрения науки. Общества развиваются по иным законам, и взаимная помощь и поддержка необходимы для существования цивилизации.

Интересные доклады и презентации о СТЭ

Тем, кто интересуется биологией вообще и синтетической теорией эволюции в частности рекомендуем лекции Станислава Дробышевского. Помимо антропогенеза он рассказывает и о теории эволюции. Юмор Дробышевского известен его постоянным слушателям, которые регулярно цитируют самые удачные высказывания в комментариях к видео.

О том, как возникла синтетическая теория эволюции, подробно рассказывает Александр Рубцов в лекции «Что произошло с теорией Дарвина?».

Кроме научно-популярных лекций рекомендуем фильмы и книги о синтетической теории эволюции и сопутствующих дисциплинах.

Заключение

- Идеи эволюции возникли еще в античности. Однако их долгое время не могли систематизировать, в том числе, из-за нехватки информации о развитии жизни на Земле.

- Многие натуралисты пытались объяснить, как и почему эволюционируют живые организмы.

- Чарльз Дарвин систематизировал знания, полученные в результате кругосветного путешествия, наблюдений и переписки с другими учеными и разработал теорию эволюции.

- Параллельно с Дарвином похожую теорию разработал Альфред Уоллес.

- Теорию Дарвина критиковали, поскольку палеонтологи еще не успели обнаружить переходные формы живых организмов, существование которых она предполагала.

- Одна из главных причин, почему в теории Дарвина сомневались – «кошмар Дженкина», «размывание» в популяции вновь появившихся полезных для выживания признаков.

- Объяснение, почему теория Дарвина верна, а кошмара Дженкина не существует, дало развитие генетики.

- Синтетическая теория эволюции объединяет дарвинизм, генетику, палеонтологию и другие биологические дисциплины.

- Синтетическая теория эволюции – не единственная современная теория эволюции.

- Синтетическая теория эволюции достаточно хорошо объясняет процессы эволюции, поэтому ее принимают многие ученые.

- Заблуждения о синтетической теории эволюции во многом вызваны ее недостаточным пониманием.

Фильмы и сериалы, которые стоит посмотреть

- «Происхождение», 2009, BBC

- «С точки зрения науки: Ошибся ли Дарвин?», 2006, National Geographic Society

- «Гений Чарльза Дарвина», 2008, IWC Media

- «Чарльз Дарвин и Древо Жизни», 2009, BBC

- «BBC: Эволюция жизни», 2005, BBC

- «Патагония: По следам Дарвина 3D», 2012, Норберт Вандер

- «Эволюция: битва за жизнь», 2008, History channel

Книги, которые стоит прочитать

- Чарльз Дарвин. «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле „Бигль“», 1839

- Чарльз Дарвин. «Происхождение видов путем естественного отбора», 1859

- Джулиан Хаксли. «Удивительный мир эволюции», 1971

- Деннет Дэниел Клемент. «Опасная идея Дарвина. Эволюция и смысл жизни», 2020

- Кирилл Еськов. «Удивительная палеонтология», 2007

- Александр Марков. «Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня. Неожиданные открытия и новые вопросы», 2010

- Ричард Докинз. «Слепой часовщик», 1986

- Нил Шубин. «Внутренняя рыба. История человеческого тела с древнейших времен до наших дней», 2010

- Джерри Койн. «Эволюция: неопровержимые доказательства», 2018

- Александр Марков и Елена Наймарк. «Перспективы отбора», 2019

Синтетическая теория эволюции — ответы на популярные вопросы

Что является движущей силой в синтетической теории эволюции?

Основной движущей силой эволюции СТЭ называет естественный отбор. Он действует на генотипы либо на аллели генов. Кроме того, движущими силами эволюции являются борьба за существование, возникновение мутаций, поток генов (обмен между разными популяциями), дрейф генов (случайные изменения частот аллелей) и изоляция (препятствие потоку генов).

Считается ли дарвинизм устаревшей теорией?

В целом – нет. Чарльз Дарвин не мог знать о биологических открытиях XX и XIX веков. Поэтому в его работах есть устаревшие предположения. Однако основные принципы эволюции Дарвин вывел верно. Синтетическая теория эволюции основана на теории Дарвина и дополняет ее, а не опровергает.

Чем объясняется вторичное сходство родственных существ?

Наличием общего предка с такими же чертами (параллелизм) либо сходством условий обитания (конвергенция). Если же организмы не близкородственные и развивались в разных условиях, их сходство объясняется похожими мутациями. Совпадение мутаций – достаточно вероятное событие: некоторые участки ДНК мутируют активнее других, а набор мутаций хотя велик, но все-таки конечен.

Что верно: градуализм или пунктуализм?

Эти понятия дополняют друг друга. Градуализм предполагает, что эволюция происходит постепенно, как результат небольших изменений. Согласно пунктуализму, эволюция происходит резкими скачками с длительными периодами покоя между ними. В действительности «резкие скачки» занимают достаточно много времени, а в ходе периодов покоя образуются небольшие изменения генов. Они не влияют на приспособленность к конкретным условиям, но при возникновении «бутылочного горлышка» могут быть значимыми.

Если Ламарк был неправ, почему у более высоких и мускулистых людей обычно и дети более высокие и мускулистые?

Будь Ламарк прав, дети спортсменов рождались бы с тренированными мышцами. Но этого не происходит. В генетике есть понятие «норма реакции» — то, в каких пределах у особи может изменяться определенный признак. И вот она, в отличие от результатов тренировок, зависит от генотипа организма и наследуется. Если родители легко накачивают мышцы тренировками, вероятно (но не гарантированно), их дети тоже смогут тренировать мышцы эффективнее. Конечно, когда дорастут до тренажеров.

Правда, что эволюция противоречит второму началу термодинамики?

Нет. Второе начало термодинамики гласит, что энтропия не убывает при усложнении замкнутых систем. Живые организмы – это открытые системы, поэтому они могут усложняться, и их энтропия при этом не увеличивается.

Почему в ходе эволюции некоторые признаки могут утрачиваться?

Потому что они не влияют на приспособленность организмов. У таких признаков может измениться функция. Это произошло, например, с аппендиксом человека: он не участвует в пищеварении, но необходим для нормальной работы иммунной системы и поддержания микрофлоры кишечника. Иногда признак может быть утрачен – как глаза у некоторых кротов. Зрение не нужно им для выживания и никак не влияет на приспособленность к среде. Поэтому мутации, затрагивающие зрение, кротам не вредят. Они накапливаются в популяции и постепенно приводят к утрате глаз.

Источники

- Чарльз Дарвин. «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле „Бигль“». https://booksonline.com.ua/view.php?book=101832

- Jenkin, Fleeming, Review of ‘The origin of species’, The North British Review, June 1867, 46

- http://www.bio.bsu.by/genetics/files/4.evol_th/evolution_theory_03.pdf

- https://www.the-scientist.com/foundations/modern-synthesis-1937-66322

- И.И. Шмальгаузен. Избранные труды. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. М.: Наука, 1982

- https://www.youtube.com/watch?v=sA1W8ovKUq4

Автор титульного фото — Татьяна Дударенко. На фото — один из памятников на так называемом «Острове обезьян» в Хайнане.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы получать свежие статьи своевременно!

Синтетическая

теория эволюции.

Синтетическая

теория эволюции (современный дарвинизм)

возникла в начале 40-х годов XX в. Она

представляет собой учение об эволюции

органического мира, разработанное на

основе данных современной генетики,

экологии и классического дарвинизма.

В ней элементарной единицей эволюции

служит популяция, поскольку именно в

ее рамках происходят наследственные

изменения генофонда. Механизм эволюции

рассматривается как состоящий из двух

частей: случайные мутации на генетическом

уровне и наследование наиболее удачных

с точки зрения приспособления к окружающей

среде мутаций, так как их носители

выживают и оставляют потомство.

Становление

теории началось с созданной в 1926 году

С.С. Четвериковым популяционной генетики.

Из его работ стало ясно, что отбору

подвергаются не отдельные признаки и

отдельные особи, а генотип всей популяции.

Через фенотипические признаки отдельных

особей осуществляется отбор генотипов

популяции, ведущий к распространению

полезных изменений. Затем в создание

новой теории включились около 50 ученых

из восьми стран, их коллективными трудами

и была создана СТЭ. Термин «синтетическая»

идет от названия книги известного

английского эволюциониста Дж. Хаксли

«Эволюция: современный синтез» (1942).

Структурно

СТЭ состоит из теорий микро- и макроэволюции:

1)

Теория

микроэволюции

изучает необратимые преобразования

генетико-экологической структуры

популяции, которые могут привести к

формированию нового вида. Реально вид

существует в виде популяций. Именно

популяция является элементарной единицей

эволюции.

2)

Теория макроэволюции

изучает происхождение надвидовых

таксонов (семейств, отрядов, классов и

т.д.), основные направления и закономерности

развития жизни на Земле в целом, включая

возникновение жизни и происхождение

человека как биологического вида.

Изменения,

которые изучаются в рамках микроэволюции,

доступны непосредственному наблюдению,

тогда как макроэволюция происходит на

протяжении длительного исторического

периода времени и поэтому ее процесс

может быть только реконструирован

задним числом. Но макро- и микроэволюция

происходят в конечном итоге под

воздействием изменений в окружающей

среде.

Основные

положения синтетической теории эволюции:

-

Материалом

для эволюции служат наследственные

изменения — мутации (как правило,

генные) и их комбинации. -

Основным

движущим фактором эволюции является

естественный отбор, возникающий на

основе борьбы за существование. -

Наименьшей

единицей эволюции является популяция. -

Эволюция

носит в большинстве случаев дивергентный

характер, т. е. один таксон может стать

предком нескольких дочерних таксонов. -

Эволюция

носит постепенный и длительный характер.

Видообразование как этап эволюционного

процесса представляет собой

последовательную смену одной временной

популяции чередой последующих временных

популяций. -

Вид

состоит из множества соподчиненных,

морфологически, физиологически,

экологически, биохимически и генетически

отличных, но репродуктивно не изолированных

единиц — подвидов и популяций. -

Вид

существует как целостное и замкнутое

образование. Целостность вида

поддерживается миграциями особей из

одной популяции в другую, при которых

наблюдается обмен аллелями («поток

генов»), -

Макроэволюция

на более высоком уровне, чем вид (род,

семейство, отряд, класс и др.), идет путем

микроэволюции. Согласно синтетической

теории эволюции, не существует

закономерностей макроэволюции, отличных

от микроэволюции. Иными словами, для

эволюции групп видов живых организмов

характерны те же предпосылки и движущие

силы, что и для микроэволюции. -

Любой

реальный (а не сборный) таксон имеет

монофилетическое происхождение. -

Эволюция

имеет ненаправленный характер, т. е. не

идет в направлении какой-либо конечной

цели.

Н.В.

Тимофеев-Ресовский сформулировал

положение об элементарных явлениях и

факторах эволюции: 1) популяция

-элементарная эволюционная структура;

2) изменение генотипического состава

популяции — элементарное эволюционное

явление; 3) генофонд популяции — элементарный

эволюционный материал; 4) элементарные

эволюционные факторы — мутационный

процесс, «волны жизни», изоляция,

естественный отбор.

Оказалось,

что популяция в качестве элементарной

структуры должна быть способной

изменяться с течением времени и должна

реально существовать в природных

условиях. Тогда ее определение таково:

популяция — это совокупность особей

данного вида, занимающих территорию

внутри ареала вида, свободно скрещивающихся

между собой и частично или полностью

изолированных от других популяций.

В

свою очередь элементарным эволюционным

явлением считаются наследственные

изменения популяций, в результате

спонтанных мутаций, представляющих

собой гетерогенную смесь различных

генотипов. Изменения эти тем отчетливее,

чем более интенсивно и длительно

воздействие факторов, их вызывающих. В

результате происходит изменение

генофонда, или генотипического состава

популяции.

Еще

одно требование к популяциям, выступающим

в качестве единиц эволюции, — способность

трансформироваться в элементарный

эволюционный материал. А это осуществимо

при следующих условиях: 1) у всех особей,

составляющих популяцию, должны происходить

наследственные изменения материальных

единиц; 2) эти изменения должны затрагивать

все свойства особей, вызывая их отклонения

от исходных; 3) они должны затрагивать

биологически важные свойства особей;

4) изменения эти должны быть четко

выражены у популяций, обитающих в

природных условиях; 5) часть таких

изменений должна «выходить» на

историческую арену эволюции, участвуя

в образовании таксонов низшего ранга;

6) скрещивающиеся таксоны должны

различаться наборами и комбинациями

элементарных единиц наследственной

изменчивости.

Согласно

постулатам СТЭ, требованиям элементарного

эволюционного материала удовлетворяют

различного рода мутации. К их числу

относят генные, хромосомные, геномные

мутации. Чтобы мутации служили материалом

эволюции, необходимы: достаточная

частота возникновения мутаций, четкость

в проявлении мутантных признаков и

четко выраженная биологическая значимость

этих признаков, генетические различия

между природными таксонами.

Не

менее важны и так называемые элементарные

эволюционные факторы,

воздействующие на количественные

соотношения генов конкретной популяции.

Такого рода факторы должны удовлетворять

следующим требованиям: 1) быть поставщиком

элементарного эволюционного материала,

необходимого для проявления элементарного

эволюционного явления — изменения

генотипического состава популяции; 2)

расчленять исходную популяцию на две

или несколько, разделенные различными

изоляционными барьерами; 3) создавать

внутрипопуляционные барьеры; 4) вызывать

адаптивные изменения.

Первый

фактор,

удовлетворяющий вышеназванным

требованиям, это мутационный процесс,

одновременно являющийся и поставщиком

элементарного эволюционного материала.

Но сам по себе этот фактор не способен

оказывать направляющее воздействие на

эволюционный процесс. Для этого нужен

второй фактор

— популяционные волны, или «волны жизни»,

— количественные колебания в численности

популяций под воздействием различных

причин — сезонной периодики, климатических,

природно-катастрофических и пр.

Эволюционная

роль «волн жизни» проявляется в двух

планах. Во-первых, в изменении частот

генов в популяциях, приводящем к снижению

наследственной изменчивости. Процесс

этот, названный американским генетиком

С. Райтом «дрейфом генов», а Н.П. Дубининым

— «генетико-автоматическим процессом»,

всегда имеет место при резком снижении

численности популяции. Генотипически

это сопровождается увеличением

гомозиготности, что связано с увеличением

числа близкородственных скрещиваний.

Другое проявление «волн жизни» сводится

к изменениям в концентрации различных

мутаций, а также к уменьшению разнообразия

генотипов, содержащихся в популяции. А

это в свою очередь может привести к

изменениям направленности и интенсивности

действия отбора.

Третий

элементарный эволюционный фактор

— это изоляция. Нарушая свободное

скрещивание, изоляция закрепляет

возникшие как случайно, так и под

действием отбора различия в наборах и

численности генотипов в изолированных

частях популяции. Различают два типа

изоляции: территориально-механическую,

или пространственно-географическую, и

биологическую, или репродуктивную.

Смысл первой ясен из названия. Биологическая

же изоляция имеет пять форм: этологическую

(различия в поведении особей), экологическую

(различия в предпочтении разных мест

обитания), сезонную (различия в сроках

размножения), морфологическую (различия

в размерах, структуре как всего тела

организма, так и отдельных его органов),

генетическую (различия наследственного

аппарата, приводящие к несовместимости

половых клеток). Общим итогом изоляции

является возникновение независимых

генофондов двух популяций, которые в

итоге могут трансформироваться в

самостоятельные виды.

Четвертый

элементарный эволюционный фактор

— естественный отбор. Его генетическая

сущность — дифференцированное (неслучайное)

сохранение в популяции определенных

генотипов и избирательное их участие

в передаче генов следующему поколению.

Здесь важно подчеркнуть, что естественный

отбор воздействует не на отдельный

фенотипический признак, не на отдельный

ген, то есть молекулярно-генетическую

систему. Его роль разыгрывается на

уровне фенотипа, то есть целостной живой

системы — организма, сформированного в

результате взаимодействия с генотипом,

имеющим определенную норму реакции.

В

настоящее время известны три

формы отбора.

Это движущий отбор, при котором в

результате новых мутаций или перекомбинаций

уже имеющихся генотипов или при изменении

условий среды в популяции возникают

новые генотипы с селективными свойствами.

Тогда может возникнуть новый вектор,

или направленность, отбора. Под контролем

такого отбора генофонд популяции

изменяется как единое целое, то есть

отсутствует дивергенция дочерних форм.

Второй вид отбора

получил название стабилизирующего. Его

роль сводится к тому, что в конкретных

условиях на основе разных генотипов в

популяции становится преобладающим

оптимальный для этих условий фенотип.

При длительной неизменности таких

условий стабилизирующий отбор как бы

охраняет ставший устойчивым фенотип

от давления любой фенотипической

изменчивости.

Третья

форма отбора

называется дизруптивной. Ее роль в том,

чтобы внутри популяции могли возникнуть

отчетливо различающиеся формы. При

снижении возможности скрещивания между

такими популяциями, например, в условиях

изоляции, может происходить их дальнейшее

расхождение, вплоть до образования

новых видов.

Синтетическая

теория эволюции вскрыла глубинные

механизмы эволюционного процесса,

накопила множество новых фактов и

доказательств эволюции живых организмов,

объединила данные многих биологических

наук. Тем не менее синтетическая теория

эволюции (или неодарвинизм) находится

в русле тех идей и направлений, которые

были заложены Ч. Дарвином.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Синтетическая теория эволюции

Синтетическая теория эволюции— учение об эволюции органического мира, разработанное на основе данных современной генетики, молекулярной биологии, экологии и классического дарвинизма.

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) возникла в начале 40-х годов XX в. В СТЭ авторы стремились обобщить все открытые генетикой факты и связать их с дарвинизмом. Большой вклад в создание СТЭ внесли А. Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен.

Основные положения синтетической теории эволюции:

Единица эволюции – популяция

Движущими силами эволюции по СТЭ являются:

-

мутации

-

комбинативная изменчивость

-

популяционные волны

-

дрейф генов

-

изоляция

-

естественный отбор

Мутации – случайные изменения генетического материала, в результате которых возникают новые признаки и свойства организма.

Исследованиям мутационных процессов в популяциях посвящены работы отечественного генетика С.С. Четверикова. В результате мутаций появляются новые аллели. Мутационный процесс происходит случайно и не являются направляющим фактором. Новые гены подвергаются действию естественного отбора.

Комбинативная изменчивость – возникновение новых сочетаний генов, происходящее при гаметогенезе и оплодотворении (см. тему «Изменчивость»).

Важно! Мутационная и комбинативная изменчивости обеспечивают разнообразие признаков особей в каждой популяции и таким образом служат материалом для естественного отбора.

Популяционные волны (волны жизни) – колебания численности особей в популяции.

Причинами популяционных волн являются:

-

периодические (сезонные) изменения условий окружающей среды (освещённости, температуры и пр.);

-

случайные изменения мест обитания (пожары, землетрясения и пр.);

-

расширение занимаемой территории, что приводит к увеличению численности.

Пример волн жизни:

увеличение количества зайцев через некоторое время приводит к возрастанию числа волков и рысей из-за достаточного количества пищи (зайцев).

Популяционные волны приводят к изменению концентраций аллелей в генофонде популяций и могут быть причиной дрейфа генов.

Дрейф генов – случайное изменение концентрации генов и генотипов в генофонде популяции.

Например, в малочисленной популяции из-за стихийных бедствий (пожара, наводнения) может резко уменьшиться количество особой. При этом генетический состав новой популяции может значительно отличаться от исходной (выживут особи только с определёнными аллелями). В дальнейшем эти гены будут закрепляться, и генофонд популяции изменится.

Данный пример называется «эффект бутылочного горлышка».

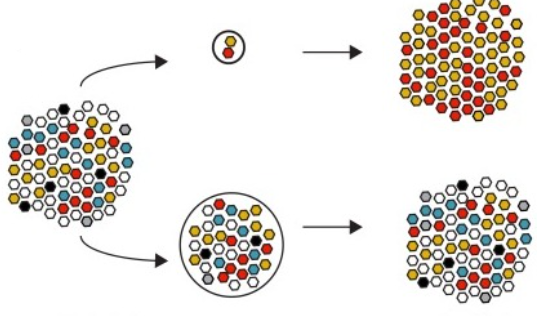

Также вариантом дрейфа генов является так называемый «эффект основателя», который наблюдается при заселении новых территорий особями вида. Представим, что в исходной популяции было примерно равное количество аллелей генов (см. рисунок ниже, фигуры разного цвета). На новую территорию заселяются малое количество особей только с некоторыми аллелями (фигуры желтого и красного цвета). В итоге сформируется новая популяция с другим генофондом.

Важно! Исходя из вышесказанного, волны жизни и дрейф генов, так же, как и изменчивость, создают эволюционный материал.

Изоляция – исключение или затруднение свободного скрещивания между особями одного вида из разных популяций.

Изолированные популяции не могут обмениваться генетическим материалом, вследствие чего с течением времени накапливаются различия в генофонде. Происходит постепенное превращение популяций в разные виды.

Изоляция бывает географическая (пространственная) и биологическая (репродуктивная).

Географическая изоляция — обособление определенной популяции от других популяций того же вида каким-либо труднопреодолимыми географическими преградами.

Биологическая изоляция – биологические различия, возникающие между особями одной популяции и препятствующие свободному скрещиванию.

Биологическая изоляция может быть:

— экологической (разные сроки цветения, гнездования, нереста),

— этологической (разное брачное поведение особей),

— морфофизиологической (отличия в строении или размерах органов размножения),

— генетической (изменение строения и числа хромосом).

Все рассмотренные элементарный факторы эволюции действуют ненаправленно, но приводят к изменению соотношения генов и создают материал для естественного отбора.

Главным направляющим фактором эволюции является естественный отбор.

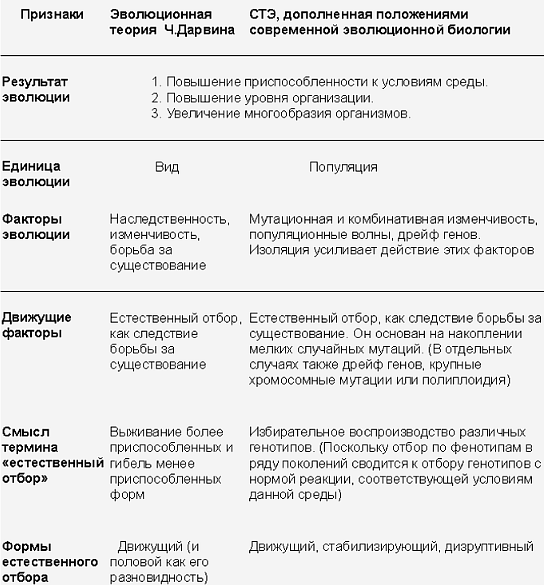

Сравнительная характеристика основных положений эволюционного учения Ч. Дарвина и синтетической теории эволюции (эволюционные взгляды в XIX и XX веке </п>

Эволюционные теории

Автор статьи — Л.В. Окольнова.

Ученых всегда волновал вопрос не только происхождения ныне существующих организмов, но и механизмов этих изменений.

Соответственно, каждый ученый выдвигал свои гипотезы и пытался их обосновать.

Мы рассмотрим эволюционные теории самых известных ученых.

Карл Линней

Швейцарский ученый и очень верующий человек, Линней был естествоиспытателем, изучал ботанику и зоологию и эволюционная теория не была основной целью его исследований.

Он ввел свою систематику организмов (таксономические категории), бинарную номенклатуру для описания живого. Основной единицей систематики считал вид.

Что касается эволюции, то Линней относился к креационистам, т.е. считал, что все живое создано Богом и виды не меняются.

|

Единица эволюции |

Факторы эволюции |

Принцип систематизации видов |

| Отсутствует | Отсутствует | Сходство строения на основе отдельно произвольно взятых признаков. |

Жан Батист Ламарк

Первый ученый, который пытался выстроить целостную теорию эволюции.

“всему живому присуще «стремлении к совершенству»…” Ж.Б.Ламарк

Во-первых, он читал, что живое произошло из неживого, во-вторых, разделение животных на позвоночных и беспозвоночных — именно его заслуга. Понятие “вид” он отрицал, считая, что единицей эволюционных изменений является организм сам по себе — особь.

Ламарк говорил об изменчивости как основном механизме для приспособления, адаптации к меняющимся условиям, что новоприобретенные признаки обязательно должны наследоваться, но основой механизмов всего этого он считал “внутреннее стремление к совершенству и упражняемость”.

|

Единица эволюции |

Факторы эволюции |

Принцип систематизации видов |

|

Особь |

Внутреннее стремление к совершенству, адаптация к условиям среды, наследование приобретенных признаков. |

Выделение градаций — последовательных ступеней усложнения организации. |

Чарлз Дарвин

О нем знают все. Его портреты во всех школах, музеи его имени есть по всему миру. Ему постоянно приписывают происхождение человека от обезьяны, хотя он об это НЕ ПИСАЛ!

Нас интересуют основные моменты его теории биологической эволюции, над которой он трудился 20 лет!

• Основой для эволюции всего живого является изменчивость;

• Признаки, помогающие организму выживать в изменяющихся условиях, должны передаваться по наследству;

• Движущая сила эволюции — борьба за существование;

• Выживание и преимущественное размножение приспособленных — естественный отбор;

• Естественный отбор ведет к дивергенции (расхождению) признаков и, в конечном счете, к видообразованию.”

|

Единица эволюции |

Факторы эволюции |

Принцип систематизации видов |

|

Вид |

Направленного действия -наследственность, изменчивость, борьба за существование. Направляющий — естественный отбор. |

Единство происхождения видов. |

Современная (синтетическая теория эволюции)

Ученый, который “синтезировал” (отсюда и название), объединил теорию Дарвина и генетику — С.С. Четверяков.

• Основа эволюции — мутации, причем именно генные, т.к. они должны передаваться по наследству;

• как и в классической теории, в синтетической теории эволюции основной движущий фактор — это естественный отбор ;

• элементарная единица эволюции — популяция;

• эволюция — длительный процесс — смена одной популяции за другой приводит, в конце концов, к образованию вида или нескольких видов (дивергентность);

• вид — это замкнутое образование, при этом наблюдается поток генов — особи мигрируют из одной популяции в другую;

• макроэволюция — результат микроэволюции, при этом все закономерности микроэволюции (на уровне вида) переходят и на более высокий уровень.

|

Единица эволюции |

Факторы эволюции |

Принцип систематизации видов |

|

Популяция |

Направленного действия -наследственность, изменчивость и мутации, борьба за существование. Направляющий — естественный отбор. | Единство происхождения видов. |

Примеры заданий.

А1. Назовите учёного, первым предпринявшего попытку классификации живых существ и предложившего удобный и простой принцип двойных названий для каждого вида.

1) Ж. Б. Ламарк ;

2) Ж. Кювье;

3) К. Линней;

4) Ч. Дарвин.

В12. Установите соответствие между учёными и взглядами на историческое развитие живой природы.

ВЗГЛЯДЫ

A) движущей силой эволюции является внутреннее стремление к совершенству

Б) изменения условий среды вызывают у организмов положительные, негативные и нейтральные наследственные изменения

B) благоприобретённые признаки наследуются

Г) движущей силой эволюции является естественный отбор Д) элементарной эволюционной единицей является отдельная особь Е) элементарной эволюционной единицей является популяция

УЧЁНЫЕ

1) Ч. Дарвин

2) Ж. Б. Ламарк

Ответ.

А — 2

Б — 1

В — 2 (обратите внимание: по Ламарку — именно благоприобретенные, по Дарвину — все)

Г — 1

Д — 2

Е — 1 ( у Дарвина это вид, здесь допущена небольшая неточность, но в большинстве вопросов ЕГЭ тоже так)

Если вам понравился наш разбор эволюционных теорий — записывайтесь на курсы подготовки к ЕГЭ по биологии онлайн

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими публикациями.

Информация на странице «Эволюционные теории» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в высшее учебное заведение или колледж нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими статьями из данного раздела.

Публикация обновлена:

08.03.2023