Китайская экзаменационная система 科举 kējǔ – существовавшая в прошлом одна из основ китайской государственности и системы образования. Во многом благодаря ей конфуцианство даже в годы забвения оставалось фундаментом китайской культуры. Предполагалось, что лишь сдав сложный экзамен, чиновник может получить государственную должность.

Содержание

- 1 История развития экзаменационной системы в Китае

- 2 Особенности китайской экзаменационной системы

- 3 Восьмичленное сочинение

- 4 Три ученые степени

- 5 Экзаменационные помещения

- 6 Промахи и успехи

История развития экзаменационной системы в Китае

Экзамены на замещение чиновничьих должностей в Китае проводились уже начиная с III века до н.э. Первый задокументированный письменный экзамен датируется 165 годом до н.э., он считается самым ранним в мире среди подобных мероприятий. Их инициатором был известный ханьский конфуцианец и государственный деятель Дун Чжуншу (ок.179-104 до н.э.). С 134 года до н.э. приказом императора вменялось отбирать по всем провинциям из чиновников высшего ранга наиболее способных людей, чтобы они прошли обучение у книжников, знатоков конфуцианских канонов.

В царстве Вэй при императоре Вэнь-ди (Цао Пи, 187-226) была введена «система девяти рангов» 九品中正 jiǔpǐnzhōngzhèng. Её создателем считается Чэнь Цюнь, министр царства Вэй (одно из трех царств, 220-265). Местные правители обязаны были рекомендовать талантливых кандидатов на посты в правительстве, в соответствии с девяти степенями (рангами). Однако здесь таился существенный изъян: фактически, только богатые и знатные члены общества имели возможность получить должность.

Для устранения недостатков «системы девяти рангов», в 609 году при династии Суй (581-618) была введена система государственных экзаменов, которая с некоторыми перерывами просуществовала до 1905 года и была отменена императрицей Цыси (1835-1908, фактическая правительница Китая с 1861 года).

Особенности китайской экзаменационной системы

Система кэцзюй была эгалитарной: формально к сдаче экзаменов допускался любой мужчина вне зависимости от статуса; на первых порах исключение составлял лишь класс торговцев. Участники Тайпинского восстания (1850-1864) также требовали участия женщин.

Подготовка к экзаменам начиналась с самого раннего детства. Для успешной сдачи экзаменов требовалось прекрасное владение литературным языком вэньянь, знание наизусть канонических произведений. Поэтому преимущество имели выходцы из обеспеченных семей, чьи родители имели возможность нанять учителей. В 1173 году, при императоре Шицзуне, правившего под девизом Дадин (1123-1189, на престоле с 1161 года) чжурчжэньской династии Цзинь (1115-1234), были введены параллельные экзамены на чжурчжэньском языке.

На экзаменах нужно было продемонстрировать знание «Пяти канонов», а позднее, с XII века – «Четверокнижия». Тем самым, любой образованный человек, вне зависимости от своих личных религиозных и философских пристрастий, становился носителем конфуцианской морали.

Пятиканоние, или Пятикнижие у-цзин 五经 — собрание пяти древних текстов-канонов, написанных приблизительно в VI—V вв. до н.э. и восстановленных по памяти в эпоху Хань после сожжения конфуцианской литературы в 213 г. до н.э. по приказу Цинь Шихуанди. Сюда входят:

- «И-цзин» 易经 — «Книга Перемен» («Канон Перемен»),

- «Ши-цзин» 诗经 — «Канон стихов» («Книга песен»),

- «Шу-цзин» 书经 — «Канон документов» («Книга записанных преданий»),

- «Ли-цзи» 礼记 — «Записи о ритуале»,

- «Чунь-Цю» 春秋 — «Весны и осени» (летопись царства Лу, написанная, по преданию, Конфуцием).

Первоначально сюда еще включался шестой канон «Юэ-цзин» 乐经 — «Канон о музыке», впоследствии утраченный и частично включенный в качестве отдельной главы в Ли цзи.

Четверокнижие сы шу 四书 — свод канонических текстов, собранных философом Чжу Си (1130-1200) в качестве введения в конфуцианство и снабженных его комментариями:

- «Лунь-юй» 论语 — «Суждения и беседы»,

- «Мэн-цзы» 孟子 — «Сочинения философа Мэн Кэ»,

- «Да сюэ» 大学 — «Великое учение»,

- «Чжун юн» 中庸 — «Срединное и неизменное».

Восьмичленное сочинение

В XI веке китайский реформатор Ван Аньши (1021-1086) предложил в качестве формы аттестации на государственных экзаменах использовать сочинение-рассуждение. В 1370 году первый император династии Мин Хунъу (Чжу Юаньчжан, 1328-1398, правил с 1368 года) утвердил его в качестве официальной формы. А в XV веке появился термин багувэнь 八股文 — «восьмичленное сочинение». Его форма и количество знаков были строго регламентированы, некоторые слова и выражения не допускались как оскорбительные. Запрещались и исторические аллюзии, относящиеся к временам позднее жизни конфуцианского философа Мэн-цзы (372-289 до н.э.). Оно должно было быть написанным архаическим языком гувэнь 古文 и иметь четкую структуру:

1) Вступление по-ти 破题 (досл. «удар по теме») ‒ два предложения прозой, вводящие в тему.

2) Развитие и прояснение темы чэн-ти 承題 (досл. «собирать тему») ‒ пять предложений прозой, поясняющие и уточняющие тему.

3) Общее рассуждение ци-цзян 起讲 (досл. «начало рассуждения») ‒ прозаический текст: раскрытие темы с общим рассуждением.

4) Зачин рассуждения ци-гу 起股 (досл. «первоначальный раздел») ‒ 4, 5, 8 или 9 параллельных рассуждений, определенных экзаменационным заданием, развивающие первоначальный аргумент. Параллельные предложения должны были иметь общую структуру и передавать разными словами близкие значения. Экзаменуемый должен был продемонстрировать искусство подбирать синонимы.

5) Центральное рассуждение чжун-гу 中股 (досл. «центральный раздел») ‒ писалось свободной ритмической прозой с неограниченным числом параллелей.

6) Завершающее рассуждение хоу-гу 后股 (досл. «задний раздел») — писалось ритмической прозой с параллелями, обсуждались темы, не вошедшие в центральное рассуждение.

7) Увязка рассуждений шу-гу 束股 (досл. «связывающий раздел») ‒ последний аргумент; без ограничения количества предложений — от 2 до 5 пар параллельных рассуждений, связывающие все тематические линии рассуждения.

Три ученые степени

В начале эпохи Сун (960-1279) система кэцзюй приобрела трехступенчатый вид. В эпохи Мин и Цин, когда территория страны значительно увеличилась, появились дополнительные градации внутри каждой ступени. В своем окончательном варианте по итогам сдачи государственных экзаменов присваивались следующие степени:

Шэнъюань 生员, или сюцай 秀才, экзамен проводился в ежегодно на уровне уезда.

- аньшоу 案首 — шэнъюань с лучшим результатом;

- гуншэн 贡生 — старший лиценциат.

Цзюйжэнь 举人, экзамены проводились раз в три года в провинциальном центре.

- цзеюань 解元 — цзюйжэнь с лучшим результатом;

- хуэйюань 会元- цзюйжэнь с лучшим результатом по итогам предварительных экзаменов;

- гунши 贡士 — цзюйжэнь, прошедший этап предварительных экзаменов.

Цзиньши 进士 — обладатель высшей степени. Экзамены проводились в столице в присутствии императора раз в три года.

- цзиньши цзиди 进士及第 — обладатель первой степени по результатам экзамена;

- чжуанъюань 状元 — «образец для подражания во всём государстве», обладатель лучшего результата среди получивших первую степень;

- банъянь 榜眼 — «с глазами, расположенными по бокам, косоглазый», обладатель второго результата среди получивших первую степень;

- таньхуа 探花 — «избранный талант», обладатель третьего результата среди получивших первую степень;

- цзиньши чушэнь 进士出身 — обладатель второй степени по результатам экзамена;

- тун цзиньши чушэнь 同进士出身 — обладатель третьей степени по результатам экзамена.

Экзаменационные помещения

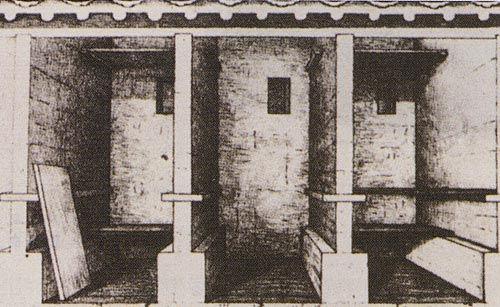

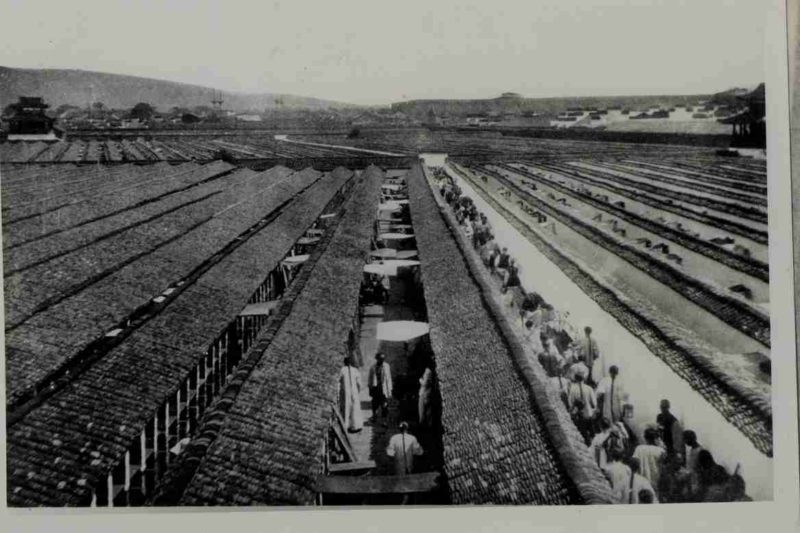

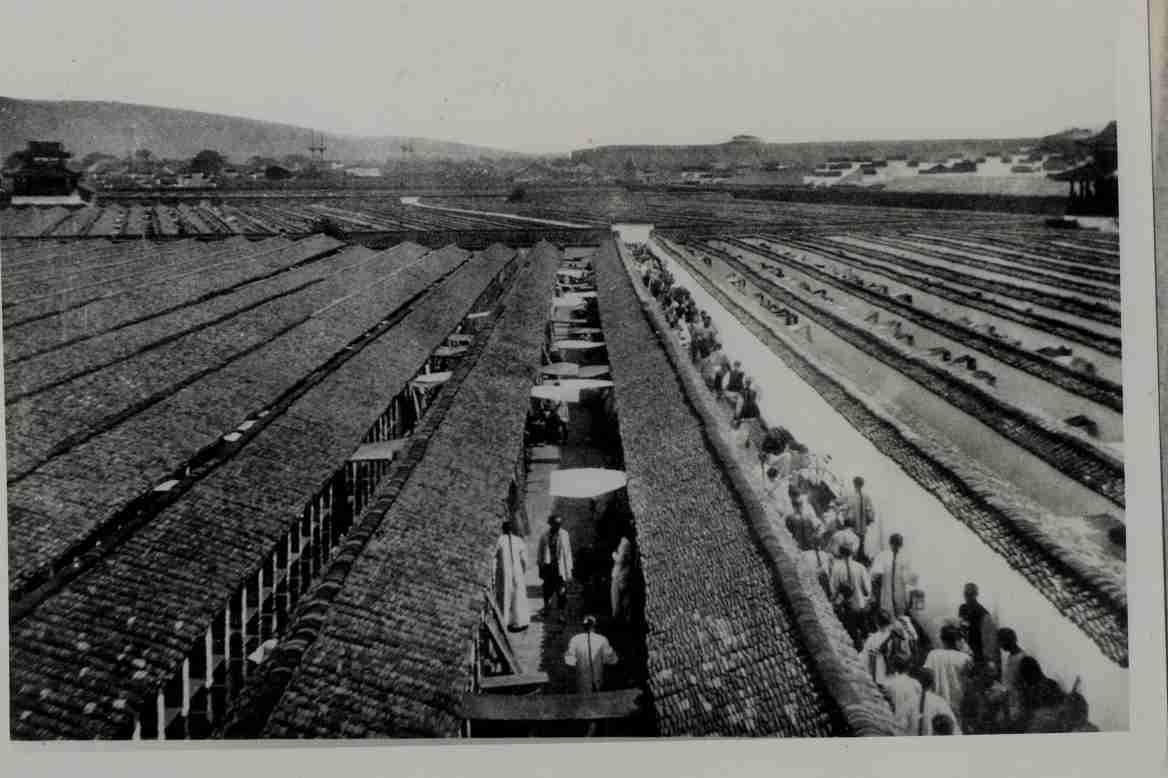

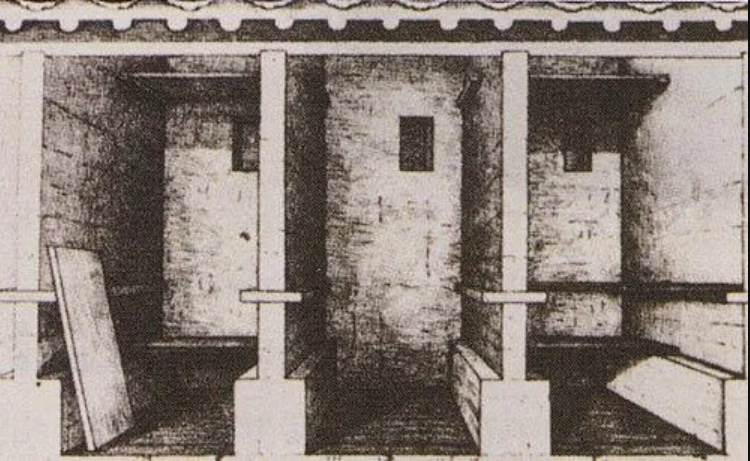

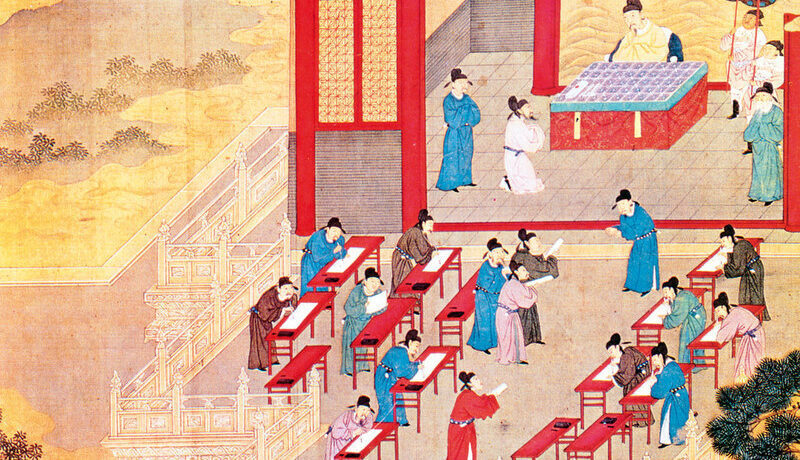

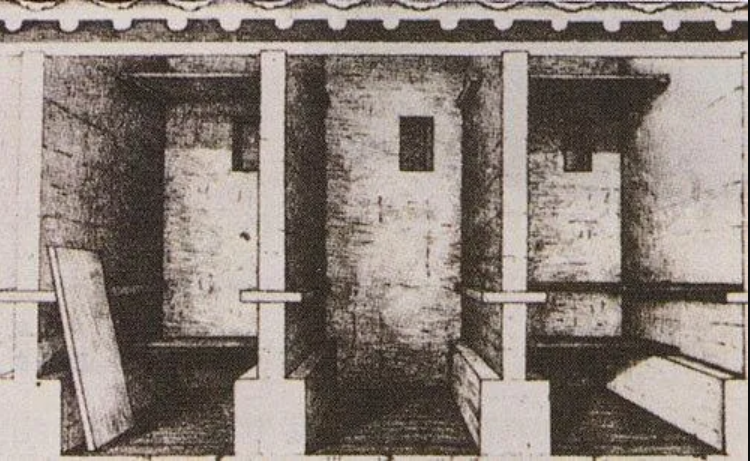

Экзамены на замещение государственных должностей продолжались в течение нескольких дней. В это время соискатели жили в экзаменационных помещениях 考场 kǎochǎng, разделенных на отдельные кабинки. Они примыкали друг к другу, однако переговариваться экзаменующимся было строго-настрого запрещено. В свою очередь, экзаменационные помещения размещались внутри экзаменационного двора 贡院 gòngyuàn, огороженного глухой стеной.

В кабинке, которая называлась 考棚 kǎopéng, с трудом мог поместиться один человек. Внутри неё находились две доски. На одной можно было сидеть, другую использовать в качестве письменного стола. Одну из досок вниз можно было переместить вниз, и тогда получалось подобие постели, на которой получалось спать только согнувшись. Покидать кабинку было запрещено. С собой соискатель брал запас еды, туалетную емкость, плошку с огнем и свечу, письменные принадлежности и тему сочинения.

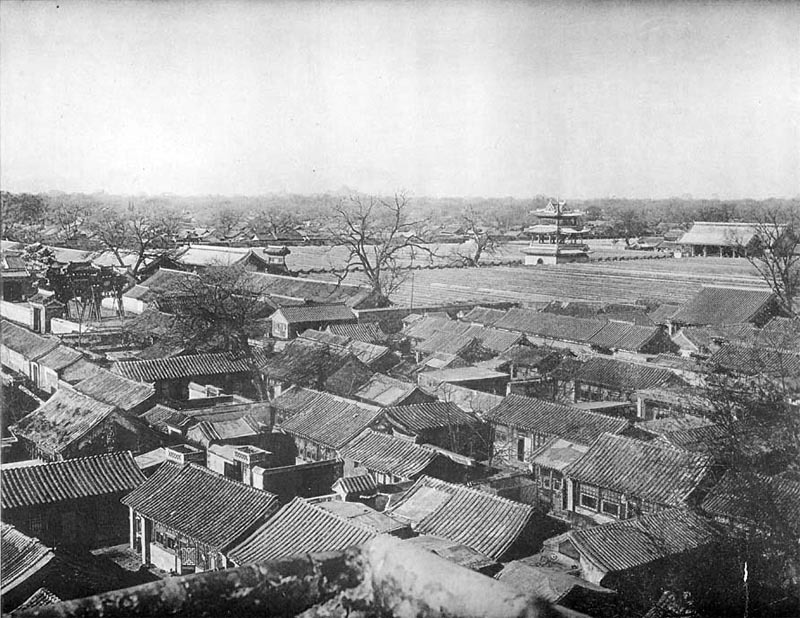

Первые экзаменационные дворы появились в эпоху Тан (618-907). В Пекине экзаменационный двор появился в 1415 году и насчитывал более 9000 помещений. Раз в три года осенью здесь проводились экзамены на должность в провинции, которые назывались 秋试 qiūshì или 秋闱 qiūwéi (осенние экзамены). Они продолжались 9 дней и состояли из 3 сессий, каждая по три дня, начинались 9, 12 и 15 числа 8-го месяца по лунному календарю. Также раз в три года проводились экзамены на соискание должности на государственном уровне. Они назывались 春试 chūnshì или 春闱 chūnwéi (весенние экзамены). Их продолжительность также была 9 дней, три сессии по три дня, начинались 9, 12 и 15 числа 2-го месяца по лунному календарю.

Самый большой экзаменационный двор располагался в Нанкине. Он начал функционировать в 1168 году, в эпоху Южная Сун (1127-1279). Период его расцвета пришелся на время правления династий Мин (1368-1644) и Цин (1644-1911). Одновременно здесь могло поместиться 20644 соискателя.

Промахи и успехи

По итогам экзаменов соискатель получал возможность занять должность на соответствующем уровне. Хотя в действительности далеко не все кандидаты, успешно сдавшие экзамены, получили искомое. Многие из них были вынуждены устраиваться на работу в школы, где готовили учащихся к экзаменам.

Несмотря на все меры предосторожности, во время экзаменов имело место и списывание, и прямой подкуп экзаменаторов, что подчас приводило к аннулированию результатов экзаменов.

Во дворе Императорской академии в Пекине на каменных стелах высечены имена всех цзиньши династий Мин и Цин, общее число которых достигает 50 тысяч человек.

И хотя в 1905 году китайская экзаменационная система была отменена, её влияние на китайскую культуру прослеживается до сих пор.

© Сайт «Дорогами Срединного Пути», 2009-2023. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

Сегодня в Китае желающие получить государственную должность сдают специальные экзамены на высокий результат. Лишь лучшие из лучших могут занимать чиновничьи посты, даже на низком уровне. Эта практика берет начало из древней экзаменационной системы «кэцзюй» (科举 kējǔ) и существует уже на протяжении более 1000 лет! Только испытаниями Китай обеспечивал справедливый и беспристрастный процесс отбора и гарантировал высокую компетентность действующих должностных лиц. ЭКД рассказывает, как отбирали кандидатов и удавалось ли кому-то списать.

Кэцзюй создали на замену несправедливой системе

Императорская экзаменационная система кэцзюй была создана в период Суй (581—618 гг.). Она заменила существующую прежде «систему девяти рангов» (九品 jiǔpǐn), по которой местные власти, исходя из собственных представлений, оценивали таланты и нравственные качества кандидатов, претендующих на государственный пост.

Согласно выставленным оценкам, испытуемые занимали освободившиеся государственные места и получали одно из девяти званий. Однако такой механизм часто подвергался влиянию знатных семей, что мешало справедливому и беспристрастному процессу отбора. Поэтому систему было решено заменить на кэцзюй, где решение о назначении принимало независимое центральное правительство.

Наибольшее развитие кэцзюй получил во время империи Тан (618—907 гг.). Тогда впервые начало складываться представление об образовательном процессе, появилась система, регулирующая отношения между учителем и учеником, а также установили время учебы, экзаменов и каникул. Если раньше для получения должности необходимо было иметь высокое происхождение, то с экзаменационной системой все стало более демократично. Практически каждый желающий мог попробовать свои силы. Другое дело, что далеко не все имели достаточно средств, чтобы просто доехать до места проведения испытания. Что уж говорить о качественной подготовке.

За несколько столетий существования процедура проведения экзамена неоднократно менялась. Однако изменения носили скорее косметический характер и не затрагивали основную идею: пройти несколько испытаний. К периодам Мин (1368—1644 гг.) и Цин (1644—1912 гг.) эта система становится все более коррумпированной и устаревшей. Лица знатного происхождения могли подкупать экзаменаторов, а иногда даже пропустить один из этапов благодаря своим связям и положению. Поэтому неудивительно, что в 1905 году кэцзюй был отменен.

Экзамен был трехуровневым

В период Сун (960—1279 гг.) экзамен сформировался в виде трехуровневой системы. Первой ступенью считалось звание сюцай (秀才 xiùcái), испытание на которое проводилось раз в год в уездных центрах страны. Возрастных ограничений для участников не было. В истории даже были случаи, когда один и тот же экзамен вместе сдавали отец и сын. Кандидаты должны были написать сочинение по истории и философии и сочинить стихотворение. В случае успешного прохождения первого этапа экзаменуемые допускались к следующему.

Экзамен на степень цзюйжэнь (举人 jǔrén) проводился в провинциальных центрах каждые три года. Здесь участникам предстояло написать несколько сочинений по работам Конфуция и других известных мыслителей. Экзаменаторы проверяли знания в области истории, географии и государственного устройства страны. Оценивалось не только содержание работ, но и каллиграфические навыки кандидатов.

Самым трудным и ответственным считался этап на звание цзиньши (进士 jìnshì), проводившийся в столице раз в три года. Здесь мог присутствовать сам император. Успешное прохождение этой части экзамена предоставляло возможность поступить на государственную службу и претендовать на высокую должность в императорском чиновничьем аппарате.

Пройти весь экзаменационный путь удавалось лишь единицам. Зачастую высшей ступени достигали уже немолодые мужчины, иногда старше 70 лет. Тем не менее, высокие результаты даже за первые ступени экзамена обеспечивали определенными привилегиями и предоставляли возможность работать в органах местного самоуправления.

Выходить с экзамена не разрешали

Кэцзюй имел строгую процедуру проведения и очень жесткие требования к участникам. Каждый кандидат получал задание и отправлялся в маленькую кабинку, известную как каочан (考场 kǎochǎng) или каопэн (考棚 kǎopéng). Здесь располагалось две доски, на которых можно было сидеть, писать или спать. Обычно экзамен длился несколько дней, и покидать экзаменационное помещение за все это время было запрещено.

Экзаменуемые приносили с собой еду, воду, туалетные и письменные принадлежности, которые тщательно обыскивались на наличие вспомогательных материалов. Кандидаты должны были по памяти приводить точные цитаты конфуцианских канонов, по возможности избегая современных выражений и слов. Самый большой экзаменационный двор находился в Нанкине. Здесь могло разместиться 20,6 тыс. испытуемых.

Участники не подписывали свои работы. Каждая была специально пронумерована, чтобы экзаменаторы могли беспристрастно оценить полученные ответы. В 14 веке была утверждена особая форма и структура для сочинений, получившая название «багувэнь» (八股文 bāgǔwén) и состоящая из восьми частей: вступление (破题 pòtí), прояснение темы (承題 chéngtí), общее рассуждение (起讲 qǐjiǎng), зачин рассуждения (起股 qǐgǔ), центральная часть рассуждения (中股 zhōnggǔ), окончание рассуждения (后股 hòugǔ), последний аргумент (束股 shùgǔ) и общий итог (大结 dàjié). Для каждого раздела существовали определенные требования и критерии, позволяющие оценить и проверить уровень начитанности и образованности экзаменующегося.

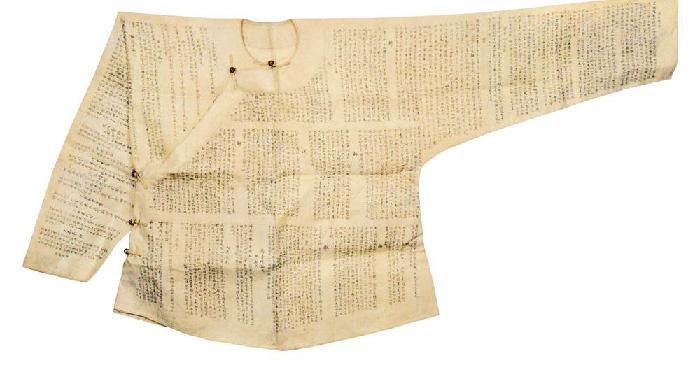

На экзамене списывали

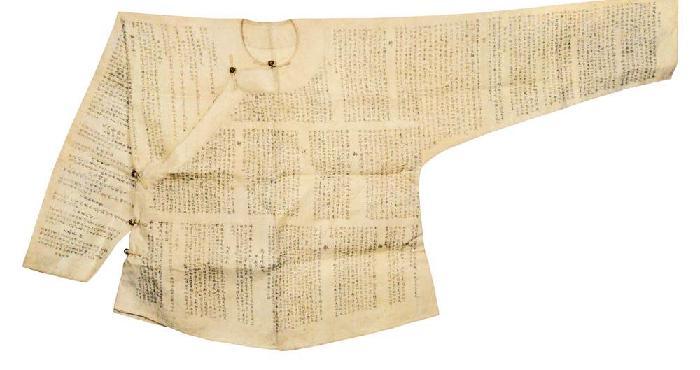

Из-за того, что экзамены были очень сложными, уже тогда существовала практика списывания и мошенничества. Испытуемые писали тексты на внутренних подкладках одежды и обуви или даже на теле, а иногда просили другого человека пройти экзамен вместо себя. Некоторые использовали в качестве шпаргалок крошечные кусочки из золотой фольги, которые можно было с легкостью спрятать под чернильным камнем или среди туалетных принадлежностей, а также миниатюрные книги.

«Полные заметки к пяти классическим произведениям» (五经全注 Wǔjīng quán zhù) — одна из самых маленьких книг в мире, которая была написана для помощи сдающим кэцзюй. Она насчитывает 342 страницы и 300 тыс. иероглифов. Ее длина составляет 6,5 см, ширина — 4,8 см, а толщина — всего 1,5 см!

Уже тогда использовались специальные чернила, которые исчезали после написания. Кандидаты записывали всю необходимую информацию на одежде, а когда заходили в кабинку, посыпали ткань грязью, и текст появлялся вновь. Наиболее состоятельные кандидаты также пытались подкупить экзаменаторов. Они писали в своей работе определенный набор слов, по которым можно было идентифицировать их работу, и проверяющий, увидев эти слова, сразу же ставил высокую оценку. Иногда им даже удавалось договориться с надсмотрщиком, чтобы тот принес в экзаменационную комнату нужную книгу.

При обнаружении списывания наказывались все экзаменуемые. В этом случае никому из участников не давали степень, и все результаты аннулировались. Поэтому в интересах каждого было контролировать процесс проведения экзамена и доносить на нарушителей. Мошенников можно было пожизненно отстранить от участия в конкурсе, посадить в тюрьму и даже казнить.

Ответственность за случившееся несли и сами наблюдатели, которые не смогли быстро и своевременно отреагировать на нарушение. В 1859 году, в период Цин (1636—1912 гг.), один из проверяющих был публично казнен за неоднократное получение взяток от испытуемых.

Женщины участвовать не могли

Девушки к экзаменам не допускались. Они должны были заниматься домашним хозяйством и воспитанием детей. Тем не менее, были случаи, когда женщины пытались обхитрить проверяющую комиссию и выдавали себя за мужчин.

Однажды в период правления маньчжурского императора Цяньлун (乾隆 qiánlóng) (1735-1796 гг.) в Янчжоу провинции Цзянсу жил мужчина, который не обладал знаниями и амбициями, достаточными для участия в конкурсе. Однако его жена была крайне умной и образованной и очень хотела повысить социальный статус своей семьи. Тогда она взяла одежду своего мужа и отправилась на экзамен вместо него.

К сожалению, ей так и не удалось попробовать свои силы: обман тут же раскрылся. В результате, женщина посвятила себя воспитанию сыновей и обучила их всем секретам и хитростям подготовки. Благодаря ее пристальному контролю мальчики смогли успешно сдать кэцзюй и в будущем стали чиновниками.

Считалось, что чиновники должны представлять собой исключительно «достойных и честных» людей. Поэтому к экзаменам также не допускались рабы, актеры, преступники и дети продажных женщин.

Подготовка начиналась с раннего детства

В возрасте 4-5 лет у детей появлялись личные наставники и преподаватели, которые учили их писать на классическом китайском языке, значительно отличающемся от разговорного. Мальчики заучивали конфуцианские тексты, учили историю, императорские указы и постановления, а также развивали навыки каллиграфии и знакомились со структурой восьмичленного сочинения «багувэнь». Нередко среди наставников оказывались ученые, которые не смогли самостоятельно сдать экзамены, но хорошо представляли их структуру и процесс проведения изнутри.

Кроме того, в феодальном Китае существовало большое количество государственных и частных школ, где в основном учились дети богатых родителей. Воспитанники приходили на занятия с рассветом и уходили поздним вечером. Им запрещались какие-либо игры и развлечения. С собой позволялось приносить только учебную литературу и письменные принадлежности. Во время праздников украшать классы также было запрещено. Считалось, что это отвлекает от учебы и мешает сосредоточиться.

Благодаря экзаменам появилось новое блюдо

В Китае есть блюдо, которое якобы придумали из-за кэцзюй. По легенде, во время периода Цин в уезде Мэнцзы провинции Юньнань жил ученый, который сутками напролет готовился к предстоящему испытанию. Чтобы уединиться, он ушел на остров посреди озера, куда каждый день по мосту приходила его жена и приносила еду. Муж был настолько увлечен подготовкой, что надолго забывал про еду, а, опомнившись, был вынужден есть уже холодные блюда.

Жена придумала принести мужу котелок с лапшой и жирным куриным буольоном. Толстый слой жира не пропускал тепло, поэтому лапша не успевала остыть. Так появился популярный в провинции Юньнань суп с рисовой лапшой (过桥米线 guòqiáo mǐxiàn). Его название дословно переводится «лапша, переходящая через мост». Сегодня в суп также добавляют различные овощи и приправы.

Система кэцзюй не была идеальной

Несмотря на то, что создание экзаменационной системы изначально ставило перед собой благие намерения и было направлено на формирование профессионального чиновничьего аппарата, кэцзюй сталкивался с рядом серьезных недостатков. В первую очередь, экзамен был направлен на воспитание нравственных качеств участников и проверял знания классической литературы, а не научные или практические умения.

Экзамен не смог искоренить проблему коррупции и предвзятости в ходе оценивания кандидатов, а также требовал для подготовки больших финансовых затрат, которые позволить себе мог далеко не каждый. Тем не менее, именно эта система впоследствии стала использоваться в некоторых азиатских странах, таких как Япония или Вьетнам, а также оказала большое влияние на становление экзаменационной системы в Америке и Европе.

В Китае отголоски системы кэйцзюй сохраняются до сих пор. Как говорят сами китайцы, в стране действует меритократия. Это значит, что даже на самых низших выборных должностях происходит тщательный отбор кандидатов. На каждую должность назначаются самые достойные: учитывается уровень образования, членство в партии, проводятся различные конкурсные испытания и проверки.

По словам одного из жителей страны, если бы Дональд Трамп был китайцем, максимум, на какую должность он мог бы рассчитывать, — это глава деревни. И дело даже не в том, что в Китае отсутствуют прямые президентские выборы. Просто для того, чтобы занять такое высокое положение, необходимо начать с самых низов. Пройти все ступеньки карьерной лестницы и на каждой из них зарекомендовать себя лучшим специалистом. Например, губернатором провинции здесь может стать только бывший мэр, если возглавляемый им город вошел в список лучших городов с самыми высокими показателями.

Алена Смирнова

Система государственных экзаменов

Система государственных экзаменов

Постигнув всю сумму схоластической мудрости, каста ученых-управителей вполне искренне считала эту мудрость вершиной цивилизации и не допускала никаких сомнений на этот счет. Только ее изучение, только образцовое усвоение уже высказанных и апробированных идей давало человеку право занять важное место в сконструированной конфуцианцами государственной и общественной системе. И реализовывалось это право посредством конкурсных экзаменов.

Истоки системы конкурсного отбора наиболее способных и использование их на государственной службе восходят к древности [839, 82]. Современные исследования дают основание заключить, что идея экзаменационного отбора и конкурсной оценки чиновников впервые появилась еще у ранних легистов и лишь потом была заимствована также и конфуцианцами. Во всяком случае, известно, что институт отбора чиновников функционировал уже в Цинь [315, 613 – 633].

Однако если легисты ставили своей целью посредством отбора чиновников осуществлять верховный контроль правителя над страной, то конфуцианцы придали этому институту иной характер. Во-первых, уже в Хань акт отбора был заменен конкурсными экзаменами, итоги которых отражали объективную картину и свидетельствовали о действительной степени подготовки, знаний и способностей кандидатов [403, 2 – 3]. Тем самым была резко ограничена возможность произвола, роль личных отношений и т. п. в процессе отбора. Во-вторых, конфуцианцы фактически превратили конкурсные экзамены в средство подняться наверх по социальной и служебной лестницам, причем со временем, с эпохи Сун, – в основную и почти единственную возможность для этого57. В результате значение и общественная роль экзаменов намного возросли. В стране постепенно создался своеобразный культ экзаменов, культ полученной при благополучном прохождении экзаменов степени. Наконец, в?третьих, программа экзаменов и характер подготовки состязающихся, сумма знаний учащихся и перечень обязательных для них книг, кадры учителей и экзаменаторов и т. д. – все это было теперь конфуцианским и тесно связанным с основными принципами, традициями, нормами и культами конфуцианства58. Таким образом, предложенная в свое время легистами система отбора способных чиновников превратилась в руках конфуцианцев в одно из важных орудий упрочения своего господства, в надежный залог незаменимости конфуцианской теории и практики в административно-бюрократической структуре Китая.

Первое упоминание в китайских источниках о подобного рода экзаменах относится к 165 году до н. э. Экзамены были проведены по указу императора Вэнь-ди и при деятельном участии его ближайшего советника, конфуцианца Цзя И [315, 633]. Однако в эпоху Хань и в течение последующих столетий, характеризовавшихся ослаблением центральной власти (и соответственно роли конфуцианства в стране), эта система экзаменов еще не получила должного развития. В тщательно разработанную систему конкурсного отбора из нескольких этапов она превратилась лишь в эпоху Тан [480, 35], когда окрепла и усилилась единая централизованная империя и на повестку дня встал вопрос, как организовать подготовку и отбор кадров ученых-чиновников.

Китайская экзаменационная система, оказавшая известное влияние и на систему экзаменов в Европе, детально изучена синологами [725, 308 – 312]. Довольно трудно суммировать ее характерные черты в немногих словах, особенно если учесть, что на протяжении свыше тысячи лет своего активного функционирования она подвергалась значительным изменениям. Начиная с Тан эта система заключалась в следующем.

Конкурсный отбор состоял из трех ступеней. Те, кто успешно сдавал экзамен на низшую ученую степень шэнъюань (сюцай), получали формальное право считаться принадлежащими к элите избранных, то есть к той части сословия конфуцианцев-шэньши, которая управляла страной. Правда, к занятию конкурсных (высших) и даже отборочных (средних) чиновных должностей они еще не допускались. Этот низший и наиболее многочисленный слой «остепенившихся» конфуцианцев-шэньши фактически служил как бы фундаментом, на котором возвышалось и за счет которого укреплялось все здание бюрократической администрации. Обладатели низшей ученой степени, становившиеся в ряды шэньши, получали немалые и вполне реальные социальные и экономические привилегии. По отношению к ним власти были обязаны соблюдать определенный этикет, они освобождались от телесных наказаний, от подушного налога, получали право на финансовую поддержку от правительства для подготовки к дальнейшим экзаменам, а также право отправлять некоторые церемонии, например в храме Конфуция [254, 32 – 43; 403, 10; 617, X]. Но самым главным и привлекательным в статусе обладателей первой степени было все?таки право сдавать экзамен на следующую степень.

В разные периоды средневекового Китая условия для соискания всех трех степеней, в том числе первой, были различными. На раннем этапе активного функционирования экзаменационной системы эти условия, видимо, были более легкими: наиболее удачливые студенты достигали всех трех степеней и становились высшими чиновниками страны чуть ли не за десяток лет [534, 60]. Позже, с упрочением системы, с признанием ее значимости, а также в связи с возрастанием численности населения и количества желающих пробиться наверх получение даже низшей степени стало гораздо сложнее. Как явствует из специального исследования Чжан Чжун-ли, в XIX веке, для того чтобы получить право сдавать экзамены на степень сюцай, следовало предварительно пройти еще два тура полуотбора-полуэкзаменов, на что уходил ряд лет [254, 8 – 20]. При этом конкурс бывал весьма суров. Если в сунском Китае количество получивших степень колебалось от 1 до 10 процентов числа соискателей, в зависимости от места сдачи экзаменов (ближе к столице конкурс был выше – 534, 65), то в цинском Китае в XIX веке только 1 – 2 процента желающих из числа прошедших предварительные два тура допускались к третьему, дававшему право на получение низшей ученой степени [254, 11].

Формально для допуска к экзаменам на низшую степень требовалось немногое. Кроме хорошего знания конфуцианских книг, добытого в результате многолетнего образования, соискатель степени должен был представить удостоверенное соседями или местным начальством свидетельство о благонадежности, безупречной репутации и об отсутствии в его роду – по крайней мере на протяжении трех поколений – лиц «подлых» профессий (рабов, слуг, проституток, актеров). Экзамен проводился в областных и уездных центрах под наблюдением местного начальства ежегодно. Существовала твердо фиксированная квота, определявшая количество тех, кто в результате успешной сдачи экзамена получит первую ученую степень. В XIX веке число выдержавших в зависимости от количества допущенных к экзаменам кандидатов обычно колебалось в пределах 3 – 5 процентов.

Экзамен проводился в специально оборудованном помещении, где под строгой охраной и безо всякой связи с внешним миром каждый студент-соискатель на протяжении двух-трех суток писал свои сочинения в отведенной ему камере-одиночке. Экзамены были только письменными. Для получения первой, низшей, степени сюцай нужно было сочинить стихотворение-поэму в 60 слов, по пять–семь знаков в строке, написать сочинение по поводу какого?либо события в древности и трактат на отвлеченную тему с использованием цитат из классических канонов. Темы заранее не были известны. Пользоваться какими?либо пособиями или шпаргалками категорически воспрещалось, причем любые нарушения порядка карались необычайно жестоко. За злоупотребления виновные не только подвергались публичному позору, «теряли лицо» и навсегда изгонялись со службы, но и нередко подлежали суровым наказаниям. В Китае всегда относились к экзаменам очень серьезно: ведь профанация такого важного дела, как экзаменационный отбор в ряды конфуцианской элиты, могла привести к весьма печальным, даже катастрофическим для нее последствиям.

Разумеется, это не означает, что злоупотреблений не бывало. Особенно часто они случались в более позднее время, в эпоху Цин [254, 186 – 197]. Однако разоблачение каждого такого случая всегда влекло за собой жестокие наказания и служило предостережением остальным. Стоит заметить, что, хотя коррупция и взятки были типичны для китайской бюрократической системы, как и для любой другой [198, 10], в сфере экзаменов, этой «святая святых» всей системы, злоупотребления такого рода едва ли следует считать правилом даже для XIX века, когда они встречались чаще, чем раньше. Как правило, степень сюцая получали все?таки те, кто успешней других продемонстрировал свое знание конфуцианства.

Справедливости ради необходимо упомянуть, что к сдаче экзаменов на вторую степень и в сословие шэньши допускались также и те, кто покупал низшую степень либо получал ее от императора в виде специального персонального пожалования. Покупка степени обычно стоила недешево и была доступна лишь богатым купцам или выходцам из землевладельцев-шэньши. Право на пожалованную степень имели немногие, обычно это были представители наиболее известных и заслуженных кланов. И, что особенно важно, владельцы степеней, полученных без экзаменационного конкурса, во?первых, составляли лишь незначительную часть тех, кто имел данную степень, и, во?вторых, всегда рассматривались как второразрядные обладатели степени, что практически сказывалось на всей их дальнейшей карьере [254, 19 – 20; 333, т. I, 394; 534, 76; 737, 131; 784, 218].

Экзамен на вторую степень обычно принимался в столице провинции раз в два-три года. Требования к экзаменующимся здесь были строже, задания – сложнее, хотя круг вопросов и знаний в общем оставался прежним. Зато успешно выдержавшие этот экзамен и получившие вторую ученую степень сразу же оказывались в привилегированном положении. Прежде всего, они теперь составляли высший, наиболее влиятельный слой шэньши, попасть в который было дано далеко не всякому даже из числа семей шэньши или иных зажиточных слоев общества. Продажа степени цзюйжэнь практиковалась в Китае крайне редко, лишь в исключительных случаях, по специальным императорским указам, главным образом с целью пополнения казны; стоило это неимоверно дорого [65, 169; 254, 24 – 25]. Очень немногим из числа представителей знатных и заслуженных семей давалась эта степень императорским пожалованием (разумеется, и купившие, и получившие степень в результате пожалования обязательно должны были быть обладателями первой, низшей, степени).

Имевшие вторую степень могли участвовать в качестве кандидатов во время специально проводившихся отборов для укомплектования чиновных должностей второго разряда (помощников, заместителей чиновников, занимавших конкурсные должности). Но главное, что они получали, – это право сдавать экзамены на третью, высшую, степень – цзиньши. Экзамены на эту степень проводились раз в два-три года только в столице и находились на совершенно особом положении. Высшую степень нельзя было ни получить за заслуги или родство, ни купить за деньги. Только лучшие из лучших среди знатоков конфуцианства (число их обычно колебалось на протяжении всего периода существования экзаменационной системы в стране от 20 до 200 с небольшим в год) [534, 58 – 59] удостаивались высшей степени и почти автоматически получали высшие (конкурсные) чиновные должности в системе администрации. При этом первые из них, а список успешно выдержавших экзамен всегда возглавляли те, кто сдал его лучше других, пополняли собой ряды самых влиятельных организаций конфуцианского Китая, прежде всего академии «Ханьлинь» [214] и цензората. Кроме того, по существовавшему издревле обычаю самый первый из успешно сдавших экзамен имел даже право стать зятем императора59.

В целом трехступенчатая система конкурсных экзаменов действовала весьма успешно и эффективно. Довольно сложный и хорошо продуманный трехступенчатый барьер служил достаточно надежной гарантией для того, чтобы на высшую ступень попадали лишь действительно поднаторевшие в своем ремесле конфуцианцы.

Система конкурсных экзаменов, игравшая столь существенную роль в жизни Китая на протяжении почти двух тысячелетий, внесла свою лепту в формирование в стране упоминавшихся уже культов грамотности и образования, классических сочинений и вообще письменности. В то же время эта система, вкупе со всеми другими близкими ей и связанными с ней конфуцианскими институтами и культами, сыграла решающую роль в возникновении в Китае еще одного культа – культа ученых-чиновников, интеллектуалов-шэньши, то есть всех тех, кто учился, держал экзамены, получал степени и должности, мог учить других и быть жрецом грамотности, знаний, книг, науки.

Читайте также

23. Геоцентрическая система Птолемея и гелиоцентрическая система Тихо Браге (и Коперника)

23. Геоцентрическая система Птолемея и гелиоцентрическая система Тихо Браге (и Коперника)

Система мира по Тихо Браге показана на рис. 90. В центре мира находится Земля, вокруг которой вращается Солнце. Однако все остальные планеты уже обращаются вокруг Солнца. Именно

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Самый сложный внутриполитический вопрос в Италии возник после захвата Рима в 1870 году: отношения с Ватиканом. Папа не признавал Итальянского государства. Монархия же не признавала светской власти Папы и провозглашала свободу совести. Пат.

Устройство государственных крестьян

Устройство государственных крестьян

Важнейший результат деятельности комитетов, составленных для устройства крестьянского населения, состоял в учреждении особого управления для государственных крестьян. Чтобы приготовить развязку крепостного вопроса,

Глава 1 (I–VII, X) Введение. — Миролюбивая система Антонинов. — Военная система. — Общее благосостояние. — Новые принципы управления. — Преторианская гвардия, ее бесчинства. — Тридцать тиранов. — Начало упадка империи

Глава 1 (I–VII, X)

Введение. — Миролюбивая система Антонинов. —

Военная система. — Общее благосостояние. —

Новые принципы управления. — Преторианская гвардия,

ее бесчинства. — Тридцать тиранов. —

Начало упадка империи

ВведениеВо втором столетии христианской эры

«ПОВРЕДИТЕЛИ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ»

«ПОВРЕДИТЕЛИ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ»

Понятие «политическое (государственное) преступление» появилось в русской жизни не раньше XIV века, но поначалу его не выделяли среди других тяжких преступлений. Только знаменитое Соборное Уложение царя Алексея Михайловича (1649

23. Геоцентрическая система Птолемея и гелиоцентрическая система Тихо Браге (и Коперника)

23. Геоцентрическая система Птолемея и гелиоцентрическая система Тихо Браге (и Коперника)

Система мира по Тихо Браге показана на рис. 90. В центре мира находится Земля, вокруг которой вращается Солнце. Однако, все остальные планеты уже обращаются вокруг Солнца. Именно

Система экзаменов и сословие шэньши

Система экзаменов и сословие шэньши

Истоки системы конкурсного отбора восходят к чжоускому Китаю: правители царств были заинтересованы в выдвижении подходящих кандидатов на должности чиновников, о чем есть упоминания в источниках. Придя к власти в эпоху Хань (III в. до

Имперский союз государственных служащих

Имперский союз государственных служащих

(Beamtenbund), объединение сотрудников государственных учреждений, находившееся под строжайшим контролем нацистской партии. Являясь составной частью политики гляйхшалтунг, этот союз предназначался для вытеснения старых профсоюзных

Русская мысль, Система русской мысли и Русская Система (опыт критической методологии)

Русская мысль, Система русской мысли и Русская Система (опыт критической методологии)

Философия — отыскивание

сомнительных причин в

обоснование того, во что

веришь инстинктивно.

Олдос Хаксли

Философия — это усилие,

связанное с проверкой всех

очевидностей.

Лешек

Галерея государственных деятелей

Галерея государственных деятелей

В галерее государственных деятелей Италии, отличающихся особой способностью к «политическому выживанию», несмотря на все перипетии внутриполитической жизни, пальма первенства, видимо, принадлежит Аминторе Фанфани – одному из лидеров

3. ВЕК ЭКЗАМЕНОВ И … «СОДЫ»

3. ВЕК ЭКЗАМЕНОВ И … «СОДЫ»

О соде есть анекдот. Ехали в поезде два инженера: русский и немец. Первый считал себя инженером химиком, второй — инженером по… соде. Когда русский инженер экзаменовал немца, то последний не смог ответить на многие вопросы. Когда же немец

V. Реорганизация государственных учреждений

V. Реорганизация государственных учреждений

Я полагал, что парижские мятежники не смогут управлять собственным кораблем.

(Жюль Фавр, Следствие по делу 18?го марта.)

Итак, никакого соглашения достигнуто не было. Лишь один из четырех делегатов из–за явной усталости пошел на

Написала статью о системе государственных экзаменов в средневековом Китае.

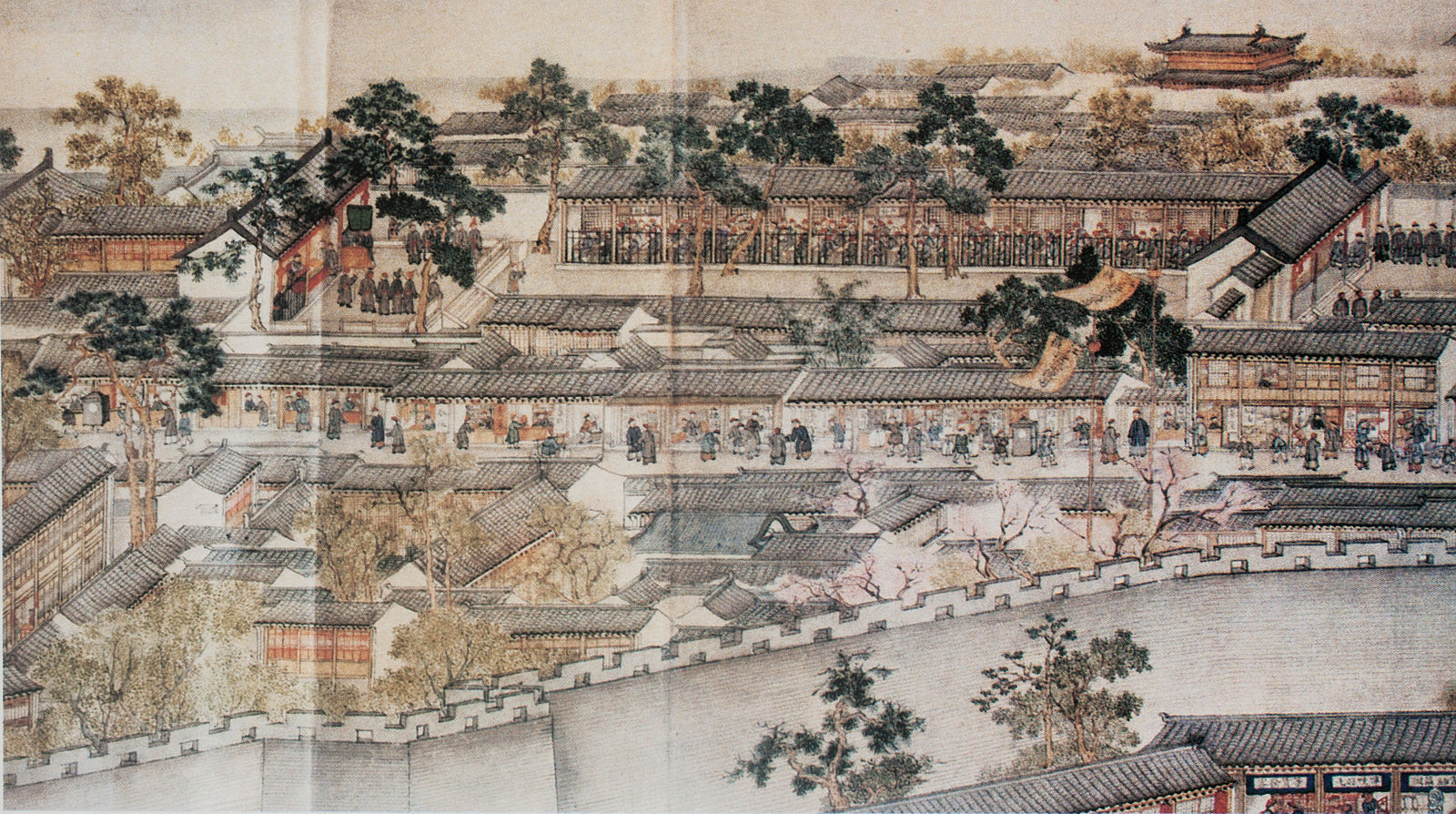

Император принимает экзамен у будущих Цзиньши

Система государственных экзаменов в Китае, как «путь в люди»

Получение ранга, раскрывавшего путь к карьере и к изменению социального статуса в целом, могло быть достигнуто тремя способами. Самым маловероятным из них было выдвижение из вспомогательного штата низших служащих лювай. После долгой и успешной службы в лювай при благоприятных обстоятельствах удавалось дослужиться до низших должностей (люнэй).

Наиболее широким и массовым был путь получения ранга благодаря родственной «тени»; самым престижным – посредством сдачи академических экзаменов на ученые степени (кэцзюй). Правда, однако, и то, что обладание ученой степенью давало затем ряд преимуществ: престиж, ускорение служебного продвижения и т. д. Поэтому зачастую лица, уже имевшие должности основного штата, впоследствии все же сдавали экзамены.

- Государственные экзамены кэцзюй в императорском Китае — центральный элемент в системе конфуцианского образования, обеспечивавший местным элитам доступ в государственный бюрократический аппарат.

- Система кэцзюй просуществовала (с перебоями) 1300 лет: от создания в 605 (династия Суй) и до 1905 (закат династии Цин, за год до рождения Пуи).

- Её существование было неотъемлемой частью существования сильной централизованной империи.

Экзаменационная система родилась из общего принципа «выдвигать мудрых и способных», словесно оформленного Конфуцием (дискриминации подвергались женщины, и насколько я знаю, дети цирюльников, содержателей и публичных домов, проституток, а так же актеров). Известен случай (эпоха Тан), когда обладателем высшей степени оказался мусульманин.

Успешная сдача всей серии экзаменов обеспечивала кандидату должность в корпусе высших чиновников. Однако обладателям учёных степеней не всегда гарантировались государственные посты.

В своем классическом варианте, утвержденном в начале эпохи Сун, система кэцзюй состояла из трех ступеней:

1. Сюцай («отточенное дарование»), или, официально, шэнъюань, – это человек, сдавший экзамены уездного уровня. Статус сюцая давал человеку прекрасный карьерный старт. Несмотря на то, что права на чиновничью должность он не получал, он мог стать секретарем, учителем (и, на худой конец, репетировать за большие деньги таких же олухов, как он) или занять мелкую должность в уездном ямыне. А главное, сюцай тут же становился гордостью своего клана и его престиж взлетал до небес. Иметь среди своих родственников сюцая – это великая честь и повод для хвастовства. Новоиспеченного сюцая свои деревенские считают большим человеком, приглашают в качестве свадебного генерала на торжества, обращаются к нему для разбора споров и т. п.

2. Цзюйжэнь («представляемый») – степень, которую получал человек, выдержавший экзамен провинциального уровня. Цзюйжэнь имел право на замещение низших и средних чиновничьих должностей.

3. Цзиньши («поступающий в службу») – это высшая ученая степень, присваивавшаяся кандидату, выдержавшему столичные экзамены, которые проходили в присутствии самого императора. В среднем в один экзаменационный год степень цзиньши получали не более 300 человек. Цзиньши имели право на замещение любых чиновничьих должностей, вплоть до высших постов во дворце и императорском кабинете.

Процесс обучения был долгим и дорогим (как правило, для подготовки нанимались частные учителя, тратились средства на дорогие книги, чтобы накапливать цитатник, бумагу и тушь, кроме того процесс подготовки к экзаменам из-за длительности и трудоемкости, вряд ли можно было совместить с полноценной работой, например, в поле), и поэтому кандидатами на учёную степень становились преимущественно отпрыски богатых землевладельцев, малочисленной, но влиятельной социальной прослойки.

Основным элементом подготовки к написанию экзаменационного сочинения было выучивание классических текстов наизусть.

Сам экзамен был тяжелейшим жизненным испытанием для кандидата в чиновники. Хотя сдавать экзамены можно было не однажды, а после 70 лет дряхлым студентам, которым так и не удалось сдать экзамен на сюцая, эта степень присваивалась в льготном порядке, провал был для студента ужасным крушением надежд. Литература полнится описаниями случаев самоубийства на почве провала. Люди, не выдержавшие экзамена, порой сходили с ума или впадали в пограничные состояния.

Экзамен на сюцая, который, по сути своей, представлял собой барьер между элитой и простонародьем, был, по всей видимости, самым труднопроходимым. Он проводился два раза в три года. В ходе экзамена необходимо было сложить стихотворение в шестьдесят слов (с пятисложной или семисложной строкой), написать сочинение о каком-либо древнем событии и трактат на отвлеченную тему, с использованием цитата из классических книг.

Экзамен на цзюйжэня был сложнее, в первую очередь с точки зрения темы сочинения и пространности изложения.

Следующее ученое звание «цзюжень», вроде кандидата, получалось после испытания в главном городе провинции. На первый день испытания задавали четыре темы из первых четырех книг Конфуция, причем одну тему следовало изложить гекзаметрами в поэтической форме. Наименьший размер сочинения составлял 100 иероглифов, красиво написанных. На второй день давали темы из пяти классиков. Темами вообще являлись изречения из классиков и их комментаторов, и нужно было указать, откуда взята тема, и развить ее согласно правилам риторики. После этого экзамена, продолжавшегося иногда два дня, давался перерыв на сутки, и затем явившимся вновь, т.е. считавшим, что они подали удовлетворительное сочинение, задавали 5 вопросов — по управлению государственными должностями, по применению законов, по истории, географии и темным местам в классиках и философах.

Испытательной комиссии в составе 10 человек давалось 25 дней для просмотра представленных сочинений. Но в многолюдных провинциях на эти испытания являлось до 5000 человек, каждый из которых подавал 13 сочинений. Понятно, что сотни сочинений оставались непрочитанными. Имена выдержавших испытание объявлялись в полночь 10 числа 9 месяца глашатаем с высшей башни города; на следующий день списки их раздавались на улицах, рассылались во все города провинции и вывешивались при орудийных салютах в зале испытаний. Затем следовал банкет от города, на котором мандарины прислуживали чествуемым, а у входов стояли слуги в фантастической одежде с ветвями маслин — символом литературных успехов — в руках.

Что касается экзамена на цзиньши, который проводился под оком самого императора, то здесь требовалось изложение по строгому шаблону. Выдержавший экзамен на степень цзиньши мог быть зачислен в императорскую придворную академию Ханьлиньюань.

Как выглядели экзамены, очень зрелищно описано у В.Я.Сидихменова («Китай: страницы прошлого» 1978):

«Экзамены проводились в специальных зданиях со множеством маленьких комнат. Три стены такой комнаты были глухие, а четвертая имела дверь и маленькое окно. Мебель в комнате ограничивалась двумя досками на кирпичных подставках: одна заменяла стул, другая – стол. Эти же доски на ночь превращались в кровати. В конце каждого коридора находилась будка для надзирателя, в обязанности которого входило наблюдение за экзаменующимися.

Все экзаменующиеся должны были захватить из дома одеяло, продукты, чайные чашки и прочую хозяйственную утварь. Комнаты, где проводились экзамены, находились под строгой охраной, в них никто не имел права входить.

Чтобы предотвратить злоупотребления на экзаменах, обнародовались специальные правила, которые предписывалось соблюдать соискателям при входе в экзаменационные комнаты. Например, шляпы и халаты не должны иметь подкладки; подошвы туфель должны быть тонкими; разрешалось иметь только одно одеяло; сумка для бумаг не должна быть двойной; тушь должна быть в тонкой тушечнице, бамбуковая кисточка для писания иероглифов – пустой внутри, а вода – в фарфоровой посуде; все съестное – разрезано на куски…

…Перед тем, как разместить по комнатам, будущих ученых тщательно обыскивали – проверяли, нет ли при них карманного издания классических книг. После обыска они являлись к экзаменаторам, и те вручали каждому лист бумаги с обозначением имени экзаменующегося и номера отведенной ему комнаты. Затем раздавали маленькие записочки с написанной красной тушью темой сочинения, чистую бумагу, тушь, тушечницу и кисточку. Соискатель мог по своему усмотрению распоряжаться временем: писать, размышлять, спать, но не имел права покидать отведенную ему комнату.

На третий день соискатель отдавал надзирателю написанное им сочинение, после чего мог покинуть крохотную келью. Отдохнув ночь дома или у знакомых, он возвращался для продолжения экзаменов. При этом вновь производилась перекличка и предлагалась новая тема для сочинений. Над вторым сочинением экзаменующиеся работали три дня, после чего они опять оставляли «храм науки» на ночь, чтобы вернуться для третьего, последнего испытания. Длительное пребывание в крохотных, душных каморках заметно отражалось на здоровье соискателей. Были случаи, когда самые слабые и истощенные во время экзаменов умирали».

Для того, чтобы исключить возможность пристрастной оценки сочинения, имя соискателя ученой степени на самом сдаваемом тексте не проставлялось. Лист обозначался номером, который сопоставлялся с именем только после его оценки.

Тем не менее, государственная служба оставалась амбицией, поддерживаемой конфуцианской системой ценностей, а символ процветания — дух богатства Цай Шэнь — рисовался народному воображению носящим шапку и пояс чиновника высшего ранга. В плане внутренней политики система государственных экзаменов была мостом между императорским домом и местными элитами, обеспечивала лояльность последних и, в определённой мере, гарантировала равноправное представительство всех регионов империи в столице. В качестве защиты от коррупции и возможного усиления местных кланов, важным условием для предержащих высокие звания была регулярная смена места службы.

Получая финансирование из центра и/или из местной казны, они становились инициаторами и координаторами локальных проектов (инженерных, образовательных, социальных), судьями, патронами искусств и учителями.

- При подготовке использованы материалы:

Сайт РИ «Пути Кармы»

-

http://messiah.jnm.ru/bureau.shtml

-

Про систему государственных экзаменов в Википедии

- http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%86%D0%B7%D1%8E%D0%B9

- В.А. Обручев «От Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай»

- http://centralasiatourism.kz/books/ot_kyaxty_do_kuldji_puteshestv/glava_vosmaya_v_gostyax_u_p_sp/3.html

-

основные сведения взяты из книги В.Я.Сидихменова «Китай:Страницы прошлого», Москва, Наука, 1978

Государственные экзамены в императорском Китае (кит. трад. 科舉, упрощ. 科举, пиньинь kējǔ) — центральный элемент в системе конфуцианского образования, обеспечивавший местным элитам доступ в государственный бюрократический аппарат.

Система кэцзюй просуществовала (с перебоями) 1300 лет: от создания в 605 (династия Суй) и до 1905 (закат династии Цин, за год до рождения Пуи). Ее существование было неотъемлемой частью существования сильной централизованной империи.

Содержание

- 1 Формирование и значимость

- 2 Устройство

- 3 Символика

- 4 Ссылки

Формирование и значимость

Предшественницей кэцзюй была система девяти рангов (九品中正制, она же 九品官人法), зародившаяся в во времена династии Хань (206 до н. э. — 220 н. э.) и сформировавшаяся в эпоху Троецарствия. Ее создателем считается Чэнь Цюнь (陳羣 / 陈群, Chen Qun), министр Цао Вэя. Местным правителям предписывалось рекомендовать кандидатов на посты в правительстве, характеризуя их таланты соответственно девяти степеням. Однако фактически кандидатами становились только богатые и знатные члены общин.

Введение системы кэцзюй позволило частично устранить этот недостаток. Централизованная экзаменационная система ослабила влияние аристократических кланов и стала важным фактором социальной мобильности: теоретически, к экзаменам допускался каждый взрослый мужчина, независимо от финансового состояния и социального статуса (дискриминации иногда подвергался класс торговцев). Известен случай (эпоха Тан), когда обладателем высшей степени оказался мусульманин. Участники движения Тайпинов впервые выступили за допущение к экзаменации женщин).

При большинстве династий сдача экзаменов, естественно, требовала хорошего знания традиционного китайского литературного языка — вэньяня; однако в 1173 г император Шицзун (Shizong) чжурчжэньской династии Цзинь (1115—1234), властвовавшей в те годы на севере Китая, ввёл также и параллельные экзамены на чжурчжэньском языке. Впрочем, большинство кандидатов, прошедших чжурчжэньский вариант экзаменационной системы, нашли работу в чжурчжэньских школах, а не в системе государственной администрации.[1]

Успешная сдача всей серии экзаменов обеспечивала кандидату должность в корпусе высших чиновников. Однако реальная выгода от участия в экзаменах варьировалась в зависимости от имперской политики: альтернативной дорогой для продвижения, особенно в смутные времена, оставалась военная служба. Обладателям учёных степеней не всегда гарантировались государственные посты. Процесс обучения был долгим и дорогим (как правило, для подготовки детей в состоятельных семьях нанимались частные учителя), и поэтому кандидатами на учёную степень становились преимущественно отпрыски богатых землевладельцев, малочисленной, но влиятельной социальной прослойки. Кроме того, будучи дорогой к власти, система кэ цзюй давала немало возможностей для злоупотреблений, которые иногда доходили до отмены экзаменов и прямой продажи должностей.

Тем не менее, государственная служба оставалась амбицией, поддерживаемой конфуцианской системой ценностей, а символ процветания — дух богатства Цай Шэнь — рисовался народному воображению носящим шапку и пояс чиновника высшего ранга. В плане внутренней политики система государственных экзаменов была мостом между императорским домом и местными элитами, обеспечивала лояльность последних и, в определённой мере, гарантировала равноправное представительство всех регионов империи в столице. В качестве защиты от коррупции и возможного усиления местных кланов, важным условием для предержащих высокие звания была регулярная смена места службы.

Циркуляция кадров по стране была также важным фактором национального единства: будучи представителями государственной власти, чиновники пользовались унифицированным языком (в противопоставление местным диалектам и говорам) и являлись носителями единых культурных ценностей. Получая финансирование из центра и/или из местной казны, они становились инициаторами и координаторами локальных проектов (инженерных, образовательных, социальных), судьями, патронами искусств и учителями.

Устройство

Система проведения экзаменов, и соответственно присваеваемых чинов, постепенно усовершенствовалась.

В эпозу Тан система девяти рангов превратилась в метод классификации гражданских и военнослужащих всех уровней: чиновники прямого подчинения Императору именовались Первым Рангом, а провинциальные, соответственно, спускались до 9-й ступени. Кроме того, существовало дополнительное деление девятого ранга на «чжэн» (正, zheng), «цун» (從, cong), «шан» (上, shang) и «ся» (下, xia). В более позднее время военное ведомство было отмежовано и не пользовалось популярностью: согласно знаменитой поговорке, «из хорошего железа не делают гвоздей, из хороших людей не бывает военных».

В своем классическом варианте, утвержденном в начале эпохи Сун, система кэцзюй состояла из трех ступеней. Впоследствие, по мере увеличения территории страны в эпохи Мин и Цинь, каждая из ступеней получила дополнительные градации, и система приняла следующий вид:

- Шэнъюань (生員, Shēngyuán), более широко известный как сюцай (秀才, xiùcái): лиценциат, обладатель диплома первой степени, сродни зап. бакалавру. Экзамен проводится в региональных центрах ежегодно.

- шэнюань-обладатель лучшего результата получал титул аньшоу (案首, Anshou);

- бытовал также титул гуншэн, старший лиценциат (貢生, Gongsheng).

- Цзюжэнь (舉人, Jǔrén): обладатель второй степени, присуждаемой на провинциальном уровне раз в три года.

- Jieyuan (解元) jǔrén who ranked #1.

- Huiyuan (會元), jǔrén who ranked #1 in prequalification

- Gongshi (貢士), jǔrén who passed prequalification

- Цзиньши (進士, Jìnshì): обладатель высшей степени на экзамене, проводившемся в столице раз в три года.

- Jinshi jidi (進士及第) Jinshi who were ranked first class in Jinshi examiniation.

- Zhuangyuan (狀元), lit. exemplar of the state, jìnshì who ranked #1 first class (in Jinshi examination) .

- Bangyan (榜眼), lit. eyes positioned alongside (the top-ranked scholar), jìnshì who ranked #2 first class.

- Tanhua (探花), lit. selective talent (in reference to the eponymous banquet), jìnshì who ranked #3 first class.

- Jinshi Chushen (進士出身) jìnshì who were ranked second class in Jinshi examination.

- Tong Jinshi Chushen (同進士出身) jìnshì who were ranked third class in Jinshi examiniation.

By 115, a set curriculum had become established for the so-called First Generation of examination takers. They were tested on their proficiency in the «Six Arts»:

Символика

Ранг предержащих ученую степень определялся сложной системой изображений животных на парадном одеянии, а также замысловатыми шапками и поясами, получившими гротескное изображение в китайском традиционном театре.

Ссылки

- ↑ Jing-shen Tao (Тао Цзиншэнь), «The Jurchen in Twelfth-Century China» («Чжурчжэни в Китае XII века»). University of Washington Press, 1976, ISBN 0-295-95514-7. Глава 6. «The Jurchen Movement for Revival» («Движение за чжурчжэньское национальное возрождение»), стр. 69–83.

Wikimedia Foundation.

2010.

Система императорских экзаменов – кэцзюй, является целой вехой в богатой истории Китая. Она просуществовала в течение 13 веков с 605 года до конца династии Цин (1905 г.) Это была строго регламентированная процедура. К соискателям предъявлялись жесткие требования: экзамен проходил в маленькой комнатушке — каочан, под постоянным присмотром чиновника-надзирателя, ее нельзя было покидать в течение нескольких дней до окончания экзамена. Одежда испытуемого должна быть такой, чтобы в ней нельзя было что-либо спрятать. Еду, письменные и туалетные принадлежности приносили с собой, все это внимательно обыскивалось на наличие шпаргалок. В комнатке было только две доски, которые экзаменуемый мог использовать в качестве стола и стула.

Сам экзамен состоял их трех ступеней:

1 – Сюцай. Это испытание проводилось раз в год в уездных центрах. Возрастных ограничений не было. Необходимо было написать сочинение по философии и истории, а так же сочинить стихотворение.

2 –Цзюйжэнь. Этот экзамен уже проходил в провинциальных центрах каждые три года. Здесь требовалось написать сочинения на творения Конфуция, а так же других философов. Для сочинений была предусмотрена особая форма и структура, которая состояла из 8 частей: вступление, прояснение темы, общее рассуждение, зачин рассуждения, центральная часть, окончание рассуждения, последний аргумент и общий итог. А для каждой части были установлены критерии и требования, которые позволяли оценить, насколько эрудирован человек. Экзаменаторы проверяли знания в области государственного устройства, географии и истории. Оценивали даже каллиграфия, а не только содержание работы.

Экзамен усложнялся еще и тем, что кандидаты должны были цитировать изречения Конфуция дословно.

3 – Цзиньши, считался самым сложным этапом и проводился в столице раз в три года. Нередко на этом этапе испытаний присутствовал сам император. Только после успешного прохождения цзиньши соискатель мог получить должность в императорском аппарате чиновников.

Безусловно, преодолеть столь сложный путь до конца могли немногие. Но даже те, кто набирал высокие баллы только на первых ступенях, получали должности чиновников в органах местного самоуправления.

Нередко участники ухитрялись списывать. Писали тексты на теле и на внутренних подкладках одежды, а также использовали чернила, которые исчезали после написания. С тех времен сохранилась шпаргалка в виде миниатюрной книги под названием «Полные заметки к пяти классическим произведениям». В длину она составляет 6,5 см, шириной – 4,8 см, толщиной – 1,5 см. Удивительно, что в нее умудрились поместить 300 тысяч иероглифов! Состоятельные участники давали взятки. Так в 1859 году был казнен проверяющий, за получение взяток. Следует отметить, что при обнаружении списывания, наказывались все, кто участвовал в экзамене и результаты не учитывались.

Принимать участие могли только лица мужского пола, независимо от социального положения. Но, как правило, это могли себе позволить только состоятельные люди. Ведь услуги наставников, книги и письменные принадлежности стоили немалых денег. Мальчика уже с 4-х лет начинали готовить к чиновничьей службе, ему требовалось заучивать тексты из «Аналектов Конфуция», тщательно изучать императорские указы и развивать каллиграфию. Следует упомянуть, что уделялось большое внимание и морально-нравственному облику будущего государственного служащего.

Система кэцзюй была взята за основу в ряде азиатских стран, например, во Вьетнаме и Японии.

1. В заключение всего обзорного экскурса по истории возникновения «глубинного государства» китайцев-ханьцев стоит рассказать о традиционной структуре китайского общества и по формированию кадровой смены элиты через систему традиционного образования. Этих систем в истории Китая было всего несколько, они трансформировались одна в другую, учитывая какие-то более новые исторические изменения.

двойной клик — редактировать изображение

Четыре сословия или «четыре категории людей» (仕農工商/士农工商, ши нун гун шан, воины, земледельцы, ремесленники и торговцы) – конфуцианское понятие, распространившееся из Китая в Японию и Корею: идеализированная система социальных отношений, заложенная в основу дальневосточного феодального общества. Это понятие обозначало иерархическую социальную классовую структуру, развитую в Древнем Китае либо конфуцианскими, либо легистским учёными ещё в поздний период династии Чжоу, и считается центральной частью социальной структуры фэнцзянь (封建), политической идеологии во второй половине династии Чжоу Древнего Китая (примерно 1046 – 256 годы до н.э.), его социальную структуру формирования децентрализованной системы управления, основанной на четырёх сословиях.

В порядке убывания это были ши (仕/士, учёные-дворяне), нун (農/农, крестьяне и земледельцы), гун (工/工, ремесленники и мастера) и шан (商/士农工商, купцы и торговцы). В какой-то мере эта система общественного порядка была принята во всей китайской культурной сфере. На японском языке она называется мибунсэй (身分 制), и её иногда называют «Си, но, ко, сё» (士 農工商, синокосё), на корейском языке как «Са, нун, гун, сан» (사농공상) и на вьетнамском языке «Си, нонг, конг, тхуонг» (士 農工商). Основное различие в адаптации было определение ши (士).

В Китае, будучи рациональным построением интеллектуалов, понятие четырех сословий не включало в себя военное сословие, придворных евнухов, а также наиболее презираемую группу «асоциальных элементов» –актёров и проституток-«певичек» («люди подлых профессий»).

В Японии понятие правящего класса ши стало подразумевать не гражданскую бюрократию, а самураев – военную элиту.

двойной клик — редактировать изображение

1.1. Иерархия из четырёх указанных компонентов была представлена китайским историографом и поэтом, создателем жанра «династических историй» (то есть историй, посвящённых отдельному правящему дому) Бань Гу (班固, по прозванию Мэнцзянь (孟堅), 32 – 92 годы н.э.) как образ «золотого века», якобы бытовавшего во времена государства Западное Чжоу. Однако значение каждого из компонентов подлежит нюансировке: особо заметное изменение произошло с первым из них:

Ши (仕)

Первоначально относилось к разряду аристократической элиты, имевшей право пользоваться боевыми колесницами и командовать войском.

Впоследствии (в Период сражающихся государств) колесницы вышли из употребления, а термин стал относиться к всадникам (иногда переводится как «рыцари»), отличавшимся лидерской функцией вследствие обладания знаниями в той или иной области.

После распространения конфуцианства термин претерпел последнюю трансформацию: ши стало подразумевать интеллектуалов, получивших карьерное продвижение благодаря системе государственных экзаменов – кэцзюй (в 605 н.э. во времена правления династии Суй). Таким образом, сформировался класс местных элит, известный как шэньши.

Нун (農)

Земледелие оставалось основным объектом налогообложения вплоть до индустриальной эпохи. Кроме того, с ослаблением аристократических линий класс землевладельцев оказался наиболее близким к ши. Категория нун не указывает на классовое разделение между владеющими землей и работающими на земле.

Гун (工)

К этому сословию относились ремесленники, а также работники, свободно занимавшиеся трудом, либо кустарным производством.

Шан (商)

Люди, занимавшиеся торговлей и коммерческой деятельностью.

1.2. Японская интерпретация четырёхсословной системы известна как Си-но-ко-сё (японский язык: 士農工商 Сино:ко:сё:). Она была установлена сёгунатом в начале XVII века и просуществовала на протяжении всего периода Эдо (1600 – 1868 годы). В социальной иерархии данной системы «си» было представлено самурайством, «но» – крестьянством, «ко» – ремесленниками, «сё» – торговцами.

Высшее сословие «си» было неоднородно. Оно состояло из сёгуна и его ближайшего окружения, полностью сосредоточивших в своих руках политическую власть, и кугэ – аристократической знати, которая не имела земельных владений, не обладала ни экономической, ни политической властью и полностью зависела от сёгуна. Япония XVII века имела самый высокоорганизованный в Азии феодальный строй, основу которого составляло крестьянство («но»). Крестьяне были заинтересованы в хозяйственной деятельности, что способствовало укреплению их экономического положения и серьёзным достижениям в сельском хозяйстве. Последние ступени сословной лестницы занимало городское население «ко» (ремесленники) и «сё» (торговцы), юридически оно имело меньше прав, чем остальные сословия, но их богатство постепенно способствовало возрастанию влияния купцов и торговцев в обществе.

Кроме населения, принадлежавшего к вышеуказанным сословиям, в средневековой Японии также существовали внесословные касты: хинин (японский язык: 非人) и эта (японский язык: 穢多). Несмотря на наличие сословной системы, для всех практических целей японское общество делилось на самураев и не самураев. Ремесленников и торговцев часто выделяли как «тёнин» (японский язык: 町人 тё:нин, «горожане»). Ликвидирована система была через год после реставрации Мэйдзи. К этому моменту население Японии насчитывало 30 090 000 человек, из которых самураи составляли 6,4 %, три других сословия – 90,62 %, внесословные –1,73 %, и другие (придворная знать, монахи) – 1,25 %.

двойной клик — редактировать изображение

2. Система девяти рангов (九品中正制, цзю пинь чжунчжэн чжи, или 九品官人法, цзю пинь гуаньжэнь фа, девять продуктов в системе, девять законов о продуктах) является системой отбора и назначения на государственную службу в Китае (Вэй, Цзинь, Южные и Северные династии) эпохи Троецарствия, зародившейся во времена династии Хань (206 до н.э. – 220 н.э.). Создателем считается Чэнь Цюнь (陳羣/陈群) – министр государства Цао Вэй.

В теории, согласно этой системе, местные правители должны были выбирать талантливых кандидатов на правительственные посты, и, в зависимости от их способностей и умений, присваивать им одну из девяти степеней. В реальности кандидатами, как правило, становились лишь богатые и влиятельные люди, но образованность всегда ценилась в Китае, поэтому одарённые люди пробивались наверх, даже тогда, когда не имели сановного происхождения.

Система девяти рангов была заменена имперской системой государственных экзаменов кэцзюй.

2.1. Во времена правления династии Тан, система девяти рангов развилась в метод градации гражданских и военных чинов, начиная с местного уровня до государственного. Чиновникам, непосредственно подчинявшимся императору присваивался «Первый Пинь» (ранг), а, например, местным судьям присваивался «Девятый Пинь». Некоторые «Пини» ещё дробились на меньшие ранги: Чжэн (正, постоянный), Цун (從, заместитель), Шан (上, верхний) и Ся (下, нижний). Вследствие этого вся система рангов фактически состояла из более, чем 18 рангов. Подразделения были приспособлены для определённых местных или центральных управлений (департаментов); например: в одном департаменте было 12 рангов (чинов), а в другом 16 рангов.

3. Шэньши (绅士, буквально – «учёные мужи, носящие широкий пояс» (символ власти в древности)) – одно из четырёх официальных сословий (仕農工商, воины, земледельцы, ремесленники и торговцы) императорского Китая.

Подразумевает семьи, главы или отпрыски которых сдали государственные экзамены и, таким образом, получили государственные (общинные) должности. В традиционном Китае шэньши составляли образованную часть господствующего класса: они выступали хранителями конфуцианской идеологии и традиций, которые диктовали приверженность идеям государственности. Приверженность ритуалу (ли) у шэньши проявлялась весьма широко: от сокрытия недостатков, мотивируемого «нежеланием беспокоить» начальство, до жертвенного обличения пороков вплоть до императора.

Сословие шэньши складывалось вместе с экзаменационной системой, приобретя классические черты в эпоху Сун. Даже после отмены в 1905 году экзаменационной системы термин «шэньши» употреблялся (до 1949 года) в отношении чиновников, общинных судей и директоров учебных заведений.

4. Мандарин (португальский язык – министр, чиновник, от санскрита – мантрин – советник) – данное португальцами название чиновников в имперском Китае, позднее также в Корее и Вьетнаме. Название происходит через португальское посредство (слово обозначающее министра) из санскрита (командир) и соответствует собственно китайскому слову гуань (官). Вопреки расхожему заблуждению, это слово обозначало не только чиновников маньчжурской династии Цин. На протяжении 1300 лет в Китае действовал строжайший образовательный ценз. Для назначения мандарином требовалось пройти сложную процедуру экзаменации.

5. В императорском Китае государственная служба существовала ещё со времён династии Чжоу, но тогда высшие государственные посты занимали в основном родственники монарха или представители дворянства.

После замены системы девяти рангов системой кэцзюй в 605 году при династии Суй, появилась почва для возникновения такого сословия как мандарины, и уже во времена династии Тан оно окончательно сформировалось. Мандарины стали основателями и ядром шэньши. Позднее мандарины отправлялись на службу в уездные города в свои резиденции – ямэни.

После падения династии Цин вместо мандаринов появились современные государственные служащие.

6. Во времена династии Цин (1644 – 1912 годы) существовали военные и гражданские служащие, которых делили на 9 рангов с 2 подрангами в каждом ранге. Гражданские назначения варьировались от сослуживца императора или великого секретаря в Запретном городе (самого главного) до магистрата округа, сборщика налогов, заместителя тюремного надзирателя, заместителя комиссара полиции или налогового инспектора. Военные назначения варьировались от фельдмаршала или камергера императорской стражи до сержанта третьего класса, капрала или рядового первого или второго класса.

Ниже перечислены все должности.

|

Ранг |

Гражданские должности |

Военные должности |

|

1.1 |

Слуги императора, Великие секретари |

Фельдмаршал, камергер императорской охраны |

|

1.2 |

Заместители слуг императора, слуги наследника, председатели судов, советники, цензоры |

Знаменосцы генерал-лейтенанта, маньчжурский генерал-майор, главнокомандующий армией |

|

2.1 |

Заместители слуг наследника, вице-президенты судов, министры при императорском дворе, генерал-губернаторы провинций |

Знаменосцы генерал-капитана, коменданты дивизий, бригадные генералы |

|

2.2 |

Канцлеры императорского двора и академии Ханьлинь, министр финансов, провинциальные губернаторы |

Генерал-майор, полковник |

|

3.1 |

Помощники вице-президентов цензуры, провинциальные судьи, директор судебных органов |

Артиллерийские и стрелковые бригадиры, бригадир разведки, знаменосцы полковника |

|

3.2 |

Директор имперских банкетов, императорский конюх, контролёр сбора соли |

Знаменосцы бригадного командира вне Пекина |

|

4.1 |

Директор и помощник директора императорского двора, судов, цензора, внешних связей и обслуживающего персонала |

Подполковник артиллерии, капитан стрелковых войск и разведки, майор полиции в Пекине |

|

4.2 |

Инструкторы в Великом Секретариате и академии Ханьлинь, префекты |

Капитан, помощник майордома в княжеских дворцах |

|

5.1 |

Заместители инструкторов в академии Ханьлинь, субпрефекты |

Капитан полиции, лейтенант или старший лейтенант |

|

5.2 |

Помощники инструкторов и библиотекарей в академии Ханьлинь, помощники директоров советов и судов, цензоры |

Лейтенанты стражи ворот, младшие капитаны |

|

6.1 |

Секретари и преподаватели Имперских и Ханлинских институтов, секретари и регистраторы, Имперских Офисов и Магистрата Полиции |

Телохранители, лейтенанты артиллерии, стрелковых войск и разведки, младшие лейтенанты |

|

6.2 |

Помощники секретарей в имперских канцеляриях и секретариатах законов, заместители провинциальных субпрефектов, буддийские и даосские священники |

Заместитель лейтенанта полиции |

|

7.1 |

Помощники полицейских магистратов, регистраторы исследований, директора исследований в Пекине, окружные магистраты |

Клерк городских ворот, младший лейтенант |

|

7.2 |

Секретари в офисах помощников губернаторов, контролёров сбора соли и транспортных станций |

Помощник майордома в дворянской усадьбе |

|

8.1 |

Помощники окружных магистратов, префектурные секретари, уездный директор по исследованиям |

Прапорщики |

|

8.2 |

Заместитель директора по исследованиям, архивисты Управления по контролю за солью |

Старший сержант |

|

9.1 |

Тюремные надзиратели, районные регистраторы, префектурные архивисты |

Сержант |

|

9.2 |

Префектурный сборщик налогов, заместитель тюремного надзирателя, заместитель комиссара полиции, налоговый эксперт |

Младший сержант, капрал, ефрейтор, рядовой |

Во времена правления династии Цин, губернаторы провинций носили на своих шапках штырь с рубиновым шариком сверху. У более низких рангов чиновников вместо рубина использовался коралл, сапфир, лазурит, белый нефрит, золото и серебро.

7. Государственные экзамены в императорском Китае кэцзюй (科舉/科举) – неотъемлемая часть системы конфуцианского образования, обеспечивавшая местным элитам доступ в государственный бюрократический аппарат.

Система кэцзюй просуществовала (с перебоями) 1300 лет: от создания в 605 (династия Суй) и до 1905 (закат династии Цин, за год до рождения Пу И). Её существование было неотъемлемой частью существования сильной централизованной империи. По мнению Бенджамина Элмана, после 1400 года и вплоть до отмены в 1905 она представляла собой центральный элемент в культурной истории Китая.

Начиная с XVI века, представители корпуса китайского чиновнического класса, сформированного при помощи этой экзаменационной системы, стали известны европейцам как «мандарины».

О существовании наиболее ранних экзаменов известно мало, косвенные сведения указывают на III век до н.э. Наиболее ранний документированный случай письменного экзамена (в Китае и в мире) – 165 год до н.э.

7.1. Предшественницей кэцзюй была система девяти рангов (九品中正製/九品中正制, цзю пинь чжунчжэн чжи, или 九品官人法, пиньинь: цзю пинь гуаньжэнь фа), зародившаяся в во времена династии Хань (206 год до н.э. – 220 год н.э.) и сформировавшаяся в эпоху Троецарствия. Её создателем считается Чэнь Цюнь (陳羣/陈群), министр государства Цао Вэй. Местным правителям предписывалось рекомендовать кандидатов на посты в правительстве, характеризуя их таланты соответственно девяти степеням. Однако фактически кандидатами становились только богатые и знатные члены общин.

Введение системы кэцзюй позволило частично устранить этот недостаток. Централизованная экзаменационная система ослабила влияние аристократических кланов и на раннем этапе развития системы стала важным фактором социальной мобильности: теоретически, к экзаменам допускался каждый взрослый мужчина, независимо от финансового состояния и социального статуса (дискриминации подвергался класс торговцев, однако в поздний имперский период они также стали частью учёной элиты, поскольку право на экзамены предоставлялось их сыновьям. Участники движения Тайпинов впервые выступили за допущение к экзаменации женщин). По мнению ряда исследователей, благодаря кэцзюй Китай был близок к реализации меритократической модели управления государством. Целесообразность применения такой модели в российской системе государственного и муниципального управления должны оценить патриотические эксперты.

7.2. При большинстве династий сдача экзаменов, естественно, требовала хорошего знания традиционного китайского литературного языка – вэньяня (文言, или «классический китайский язык» – письменный язык, использовавшийся в Китае до начала XX века); однако в 1173 году император Шицзун из чжурчжэньской династии Цзинь (1115 – 1234 годы), властвовавшей в те годы на севере Китая, ввёл также и параллельные экзамены на чжурчжэньском языке. Впрочем, большинство кандидатов, прошедших чжурчжэньский вариант экзаменационной системы, нашли работу в чжурчжэньских школах, а не в системе государственной администрации.

Успешная сдача всей серии экзаменов обеспечивала кандидату должность в корпусе высших чиновников. Однако реальная выгода от участия в экзаменах варьировалась в зависимости от имперской политики: альтернативной дорогой для продвижения, особенно в смутные времена, оставалась военная служба. Обладателям учёных степеней не всегда гарантировались государственные посты, но предоставлялись налоговые и судебные льготы. Процесс обучения был долгим и дорогим (как правило, для подготовки детей в состоятельных семьях нанимались частные учителя), и поэтому кандидатами на учёную степень становились преимущественно дети богатых землевладельцев, малочисленной, но влиятельной социальной прослойки. Кроме того, будучи дорогой к власти, система кэцзюй давала немало возможностей для злоупотреблений, которые иногда доходили до отмены экзаменов и прямой продажи должностей.

Тем не менее, государственная служба оставалась амбицией, поддерживаемой конфуцианской системой ценностей, а символ процветания – дух богатства Цай Шэнь – рисовался народному воображению носящим шапку и пояс чиновника высшего ранга. В плане внутренней политики система государственных экзаменов была мостом между императорским домом и местными элитами, обеспечивала лояльность последних и, в определённой мере, гарантировала равноправное представительство всех регионов империи в столице. В качестве защиты от коррупции и возможного усиления местных кланов, важным условием для предержащих высокие звания была регулярная смена места службы.