в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 92 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

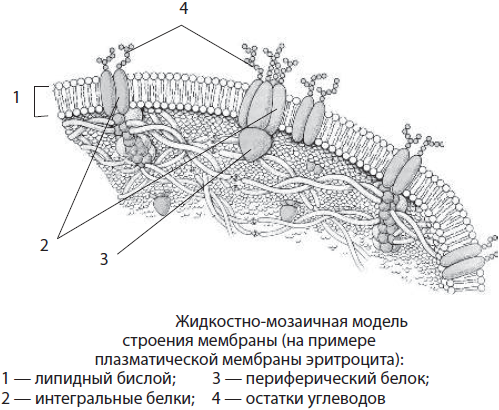

Белки наружной плазматической мембраны обеспечивают

1) транспорт веществ в клетку

3) её полную проницаемость

4) упругость и тургор клетки

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 5.

Организм человека получает необходимые для жизнедеятельности строительный материал и энергию в процессе

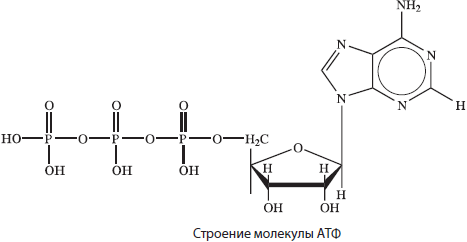

Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию

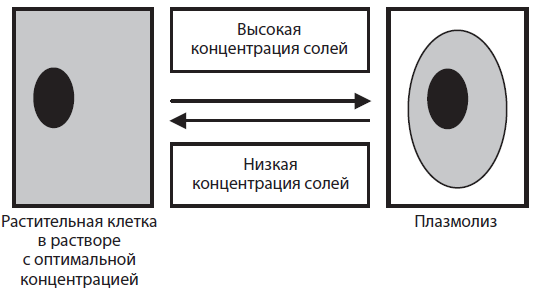

Все перечисленные ниже признаки, кроме трёх, используют для описания плазматической мембраны растительной клетки. Определите три признака «выпадающих» из общего списка и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) участвует в синтезе липидов

2) состоит из билипидного слоя

3) содержит полисахарид муреин

4) имеет «шубу» из олигосахаридов, гликопротеинов и гликолипидов

5) способна к активному транспорту веществ

6) выполняет барьерную функцию

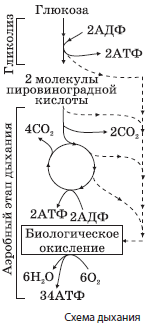

Установите соответствие между процессами и стадиями клеточного дыхания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРОЦЕССЫ

А) окислительное фосфорилирование

Б) транспорт электронов по цепи переносчиков

В) образование пировиноградной кислоты

Г) расщепление шестиуглеродного сахара

Д) активация глюкозы с затратой АТФ

Е) цикл трикарбоновых кислот

СТАДИИ КЛЕТОЧНОГО ДЫХАНИЯ

1) бескислородный этап

2) кислородный этап

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Установите соответствие между процессами и стадиями клеточного дыхания, обозначенными цифрами на схеме выше: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРОЦЕССЫ

А) окислительное фосфорилирование

Б) транспорт электронов по мембране

В) образование молекулы ПВК

Г) глюкоза, вступающая в гликолиз

Д) цикл трикарбоновых кислот

Е) бескислородный этап

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Показать

1

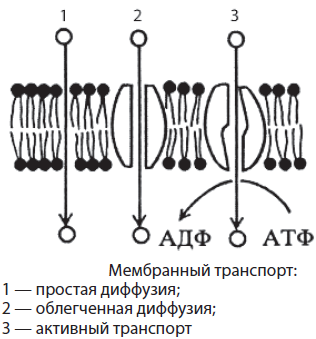

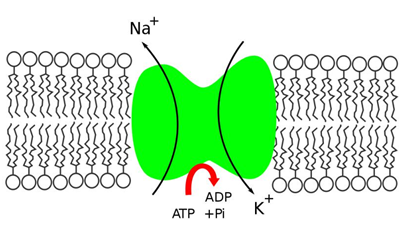

Каким номером на рисунке обозначена молекула АТФ?

Какими путями вещества поступают в клетку? Каков механизм их поступления?

Раздел: Общая биология. Метаболизм

Одним из элементов, обуславливающих активный ионный транспорт через клеточные мембраны, является

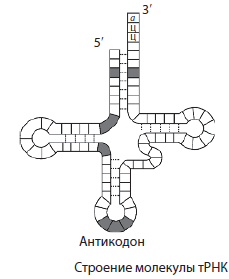

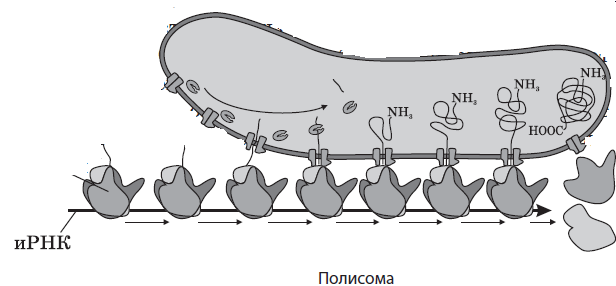

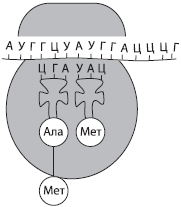

Роль транспортной РНК в клетке эукариот заключается в

1) передаче информации о структуре белков

2) транспорте аминокислот к рибосомам

3) транспорте иРНК из ядра в цитоплазму

4) удвоении информации

Источник: Яндекс: Тренировочная работа ЕГЭ по биологии. Вариант 2.

Выберите примеры функций белков, осуществляемых ими на клеточном уровне жизни.

1) обеспечивают транспорт ионов через мембрану

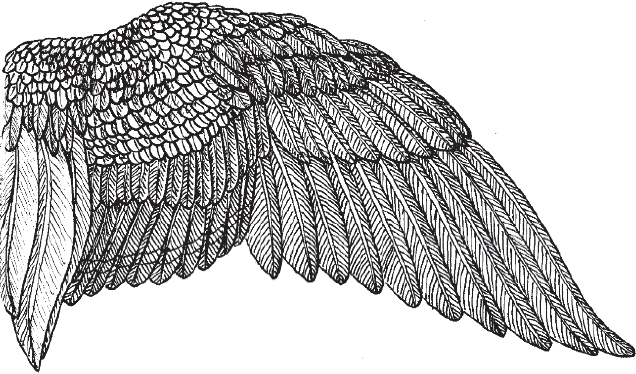

2) входят в состав волос, перьев

3) формируют кожные покровы

4) антитела связывают антигены

5) запасают кислород в мышцах

6) обеспечивают работу веретена деления

В каком из перечисленных процессов участвуют ионы кальция?

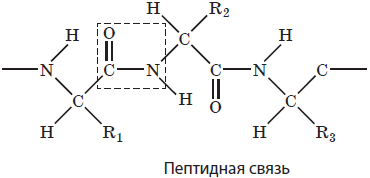

2) образование связей между аминокислотами

4) процесс свёртывания крови

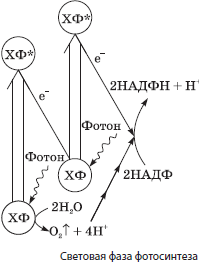

Все перечисленные ниже признаки, кроме трёх, используют для описания процессов, происходящих в митохондриях. Определите три признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) фотолиз воды

2) биосинтез белков

3) расщепление глюкозы до двух молекул ПВК

4) транспорт электронов переносчиками в мембране

5) возбуждение электрона светом

6) синтез молекул АТФ

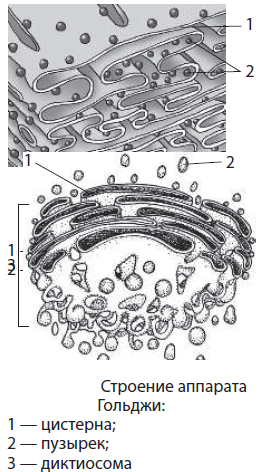

Установите соответствие между характеристиками и оргноидами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) образует лизосомы

Б) может присоединять рибосомы

В) формирует секреторные пузырьки

Г) отвечает за досборку белков после синтеза

Д) обеспечивает синтез полипептидных цепей

Е) представлен стопкой плоских цистерн

ОРГАНОИД

1) аппарат Гольджи

2) эндоплазматическая сеть

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Раздел: Основы цитологии

Как используется аккумулированная в АТФ энергия?

Установите соответствие между функциями клеточных структур и структурами, изображёнными на рисунке: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ФУНКЦИИ

А) осуществляет активный транспорт веществ

Б) изолирует клетку от окружающей среды

В) обеспечивает избирательную проницаемость веществ

Г) образует секреторные пузырьки

Д) распределяет вещества клетки по органеллам

Е) участвует в образовании лизосом

СТРУКТУРЫ

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Задания Д2 № 809

В комплексе Гольджи, в отличие от хлоропластов, происходит

2) окисление органических веществ до неорганических

3) накопление синтезируемых в клетке веществ

4) синтез молекул белка

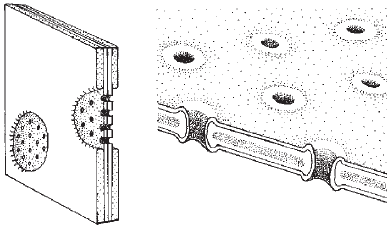

Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания изображённого на рисунке органоида клетки.

Определите два признака, «выпадающие» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) состоит из мембранных мешочков, цистерн и пузырьков

2) осуществляет транспорт веществ во все части клетки

3) участвует в образовании пероксисом

4) участвует во встраивании белков в плазматическую мембрану

5) синтезирует липиды и белки

Проанализируйте таблицу «Компоненты внутренней среды человека». Заполните пустые ячейки таблицы, используя элементы, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий элемент из предложенного списка.

| Компоненты

внутренней среды |

Состав | Функции |

|---|---|---|

| Тканевая жидкость | ____________(Б) | Транспорт веществ между

кровью и клетками организма |

| ____________(А) | Вода, белки,

лейкоциты |

Обеззараживание

и возвращение в кровь жидкости |

| Кровь | Плазма

и форменные элементы |

____________(В) |

Список элементов:

1) вода, низкомолекулярные вещества

2) эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, минеральные соли

3) лимфа

4) плазма крови

5) транспорт газов, питательных веществ

6) синтез АТФ

7) соматические клетки

8) синтез ферментов

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Источник: ЕГЭ по биологии 2022. Досрочная волна

Какие из перечисленных функций выполняет плазматическая мембрана клетки? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания.

1) участвует в синтезе липидов

2) осуществляет активный транспорт веществ

3) участвует в процессе фагоцитоза

4) участвует в процессе пиноцитоза

5) является местом синтеза мембранных белков

6) координирует процесс деления клетки

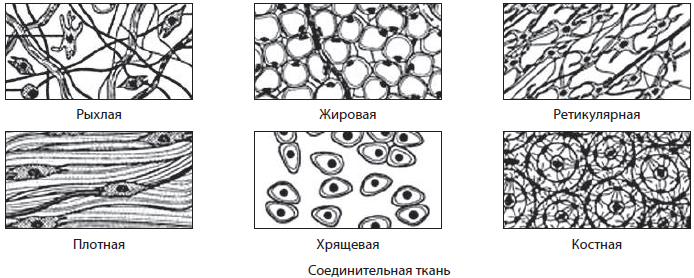

Установите соответствие между характеристиками и типами ткани, к которым они относятся.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) транспорт веществ по организму

Б) тесное прилегание клеток друг к другу

В) обилие межклеточного вещества

Г) секреция ферментов

Д) образование покровов тела

Е) запасание питательных веществ в организме

ТИПЫ ТКАНИ

1) эпителиальные

2) соединительные

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Всего: 92 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Транспорт веществ

27-Сен-2013 | Нет комментариев | Лолита Окольнова

Вопрос А13 теста ГИА по биологии —

транспорт веществ

В этой лекции мы рассмотрим 3 основных вопроса:

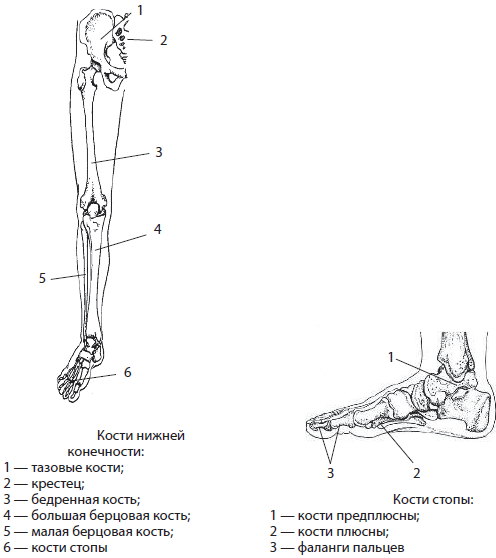

- Какие органы системы органов выполняют функции транспорта веществ;

- Какие функции выполняют различные жидкости организма;

- Значение транспорта веществ.

Темы, которые нужно знать:

- Кровеносная система человека

- Кровеносные сосуды

- Сердечный цикл и кровяное давление

- Дыхательная система человека

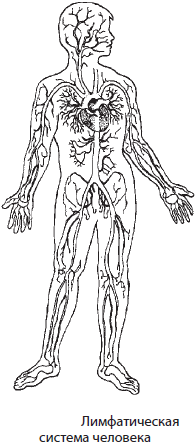

- Лимфатическая система человека

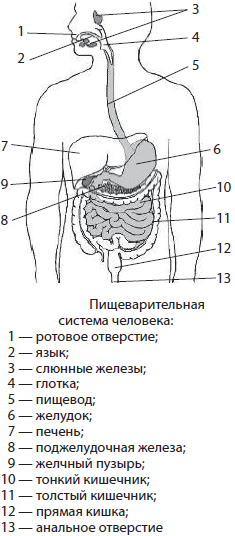

- Пищеварительная система человека

- Выделительная система человека

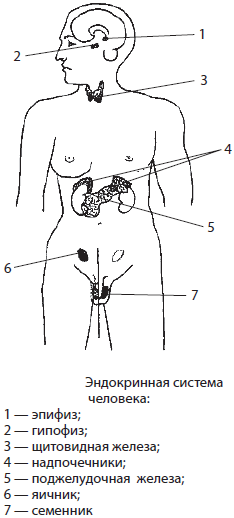

- Эндокринная система

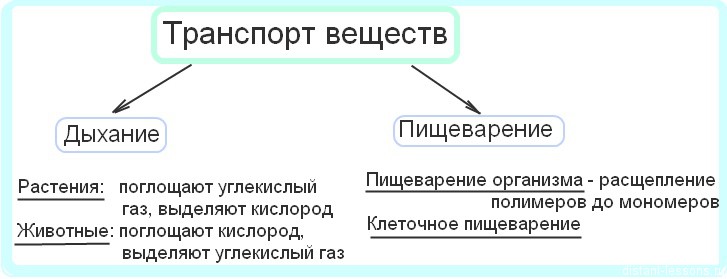

Транспорт веществ в организме осуществляется двумя путями — дыханием и пищеварением:

Гуморальная регуляция присутствует у всех живых организмов — начиная от одноклеточных и заканчивая сложно устроенными млекопитающими.

У простейших (одноклеточных) организмов с транспортом веществ все просто —

- дыхание осуществляется всей поверхностью тела,

- пищеварительная система — пищеварительные и выделительные вакуоли.

- Транспорт кислорода и питательных веществ, а так же продукты обменных процессов у более высокоорганизованных животных выполняет кровеносная и лимфатическая системы. Главный орган этой системы — сердце.

- Пищеварение — органы и системы органов.

| Тип кровеносной системы | ||

|

|

|

| Класс животных | Органы дыхания |

|

|

Жидкости организма

- У животных с незамкнутой системой кровообращения транспорт веществ осуществляет внутренняя жидкость организма — гемолимфа — вода, неорганические соли и органические вещества (белки, жиры, углеводы и т.д.). Функции — те же, что и у крови.

- у развитых животных основа транспортной системы — основные жидкости — лимфа (лимфоциты + вода + белок), кровь — форменные элементы + жидкая часть и тканевая жидкость.

Значение транспорта веществ:

В организме человека с кровью транспортируются кислород и питательные вещества к клеткам тканей, чтобы образовалась энергия для жизнедеятельности. С другой стороны уносятся вредные и отработанные вещества (углекислый газ).

Кроме того, транспортируются гормоны к органам-мишеням, т.е. происходит гуморальная регуляция жизнедеятельностью организма.

Самыми удаленными от сердца являются капилляры — в них скорость движения крови и, соответственно, давление, меньше — ответ 1)

Обсуждение: «Транспорт веществ»

(Правила комментирования)

«Транспорт веществ. Лимфатическая система»

Ключевые слова: транспорт веществ, сердечно-сосудистая система, лимфатическая система

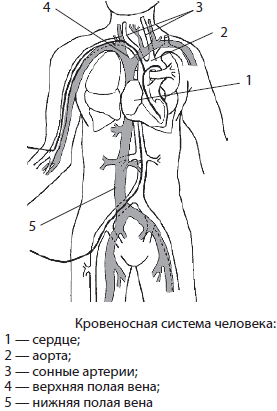

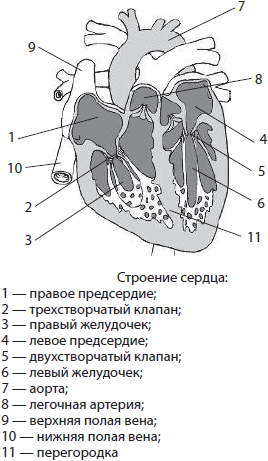

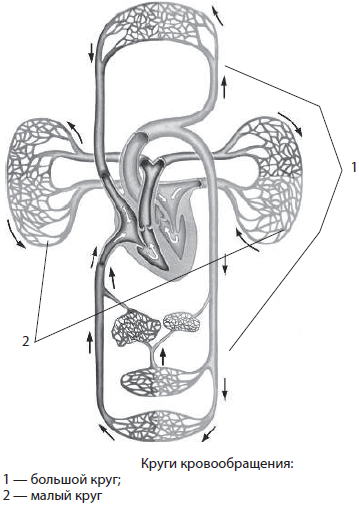

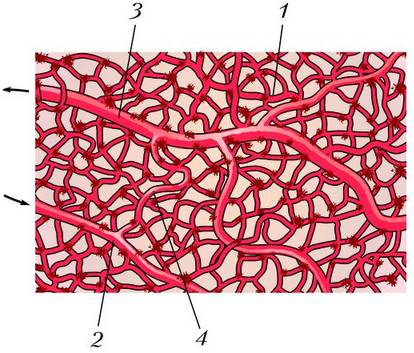

Сердечно-сосудистая система

Сердечно-сосудистая система образована системой кровообращения (кровеносной) и лимфатической системой. Кровеносная система — физиологическая система, состоящая из сердца и кровеносных сосудов, обеспечивающая замкнутый круговорот крови. Лимфатическая система состоит из сети капилляров, узлов и протоков, впадающих в венозную систему.

Основные функции сердечно-сосудистой системы:

- Транспорт веществ — транспортировка питательных веществ, газов, гормонов и продуктов метаболизма к клеткам и из клеток.

- Защита от вторгающихся микроорганизмов и чужеродных клеток.

- Регуляция температуры тела.

Эти функции непосредственно выполняются жидкостями, циркулирующими в системе, — кровью и лимфой.

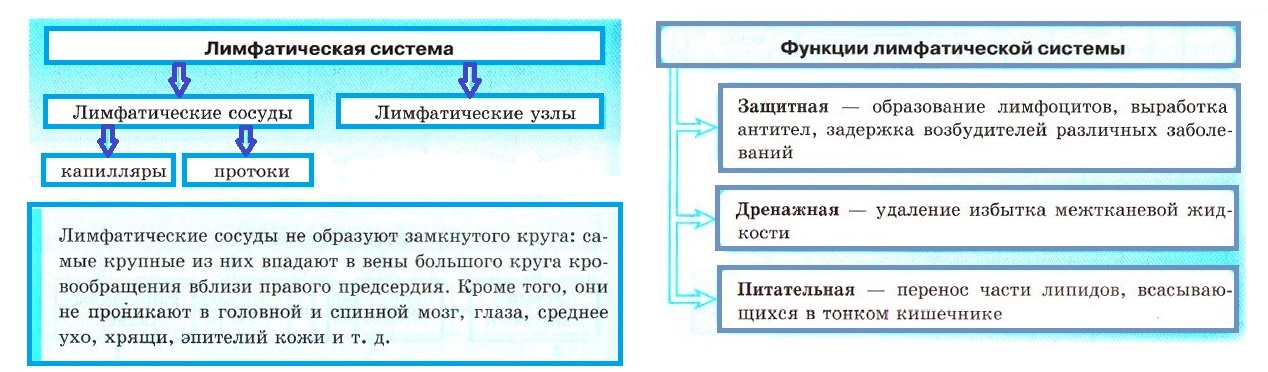

Лимфатическая система

Лимфатическая система — совокупность сосудов, собирающих лимфу из тканей и органов и отводящих её в венозную систему.

Лимфа — бесцветная жидкость; образуется из тканевой жидкости, просочившейся в лимфатические капилляры и сосуды; содержит в 3-4 раза меньше белков, чем плазма крови; реакция лимфы щелочная. В ней присутствует фибриноген, поэтому она способна свертываться. В лимфе нет эритроцитов, в небольших количествах содержатся лейкоциты, проникающие из кровеносных капилляров в тканевую жидкость.

Из межклеточных пространств лимфа концентрируется в замкнутых окончаниях лимфатических капилляров. Из сетей лимфатических капилляров берут начало более крупные лимфатические сосуды, пронизывающие все ткани и органы. Их ход совпадает с ходом вен; подобно венам они снабжены клапанами, предотвращающими обратный ток лимфы. Лимфатические сосуды, сливаясь друг с другом, в конце концов, образуют два больших лимфатических протока, которые впадают в крупные вены шеи. Смешиваясь с венозной кровью, лимфа попадает в правое предсердие (так в вены возвращается жидкость, профильтровавшаяся через стенки кровеносных капилляров в окружающие их ткани). По ходу лимфатических сосудов располагаются бобовидные лимфатические узлы.

Обращение лимфы: ткани, лимфатические капилляры, лимфатические сосуды с клапанами, лимфатические узлы, грудной и правый лимфатические протоки, крупные вены, кровь, ткани. Лимфа движется по сосудам благодаря ритмическим сокращениям стенок крупных лимфатических сосудов, наличию в них клапанов, сокращению скелетных мышц, присасывающему действию грудною протока при вдохе.

Функции лимфатической системы:

- Защитная (в лимфатических сосудах происходит размножение лимфоцитов и фагоцитирование болезнетворных организмов, а также вырабатываются антитела).

- Дополнительная система оттока жидкости от органов.

- Участвует в обмене веществ (всасывание продуктов расщепления жира).

Связь кровообращения и лимфообращения

Это конспект по теме «Транспорт веществ. Лимфатическая система». Выберите дальнейшие действия:

- Перейти к следующему конспекту: Кровеносная система. Кровообращение

- Вернуться к списку конспектов по Биологии.

- Проверить знания по Биологии.

Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира

Биология как наука

Биология (от греч. биос — жизнь, логос — слово, наука) — это комплекс наук о живой природе.

Предметом биологии являются все проявления жизни: строение и функции живых существ, их разнообразие, происхождение и развитие, а также взаимодействие с окружающей средой. Основная задача биологии как науки состоит в истолковании всех явлений живой природы на научной основе, учитывая при этом, что целостному организму присущи свойства, в корне отличающиеся от его составляющих.

Термин «биология» встречается в трудах немецких анатомов Т. Роозе (1779) и К. Ф. Бурдаха (1800), однако только в 1802 году он был впервые употреблен независимо друг от друга Ж. Б. Ламар ком и Г. Р. Тревиранусом для обозначения науки, изучающей живые организмы.

Биологические науки

В настоящее время в состав биологии включают целый ряд наук, которые можно систематизировать по таким критериям: по предмету и преобладающим методам исследования и по изучаемому уровню организации живой природы. По предмету исследования биологические науки делят на бактериологию, ботанику, вирусологию, зоологию, микологию.

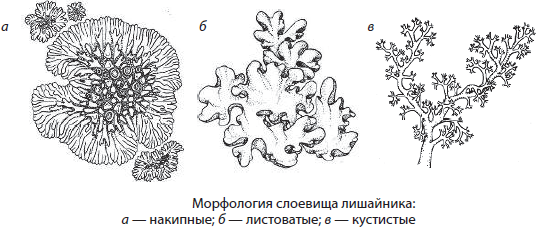

Ботаника — это биологическая наука, комплексно изучающая растения и растительный покров Земли. Зоология — раздел биологии, наука о многообразии, строении, жизнедеятельности, распространении и взаимосвязи животных со средой обитания, их происхождении и развитии. Бактериология — биологическая наука, изучающая строение и жизнедеятельность бактерий, а также их роль в природе. Вирусология — биологическая наука, изучающая вирусы. Основным объектом микологии являются грибы, их строение и особенности жизнедеятельности. Лихенология — биологическая наука, изучающая лишайники. Бактериология, вирусология и некоторые аспекты микологии часто рассматриваются в составе микробиологии — раздела биологии, науке о микроорганизмах (бактериях, вирусах и микроскопических грибах). Систематика, или таксономия, — биологическая наука, которая описывает и классифицирует по группам все живые и вымершие существа.

В свою очередь, каждая из перечисленных биологических наук подразделяется на биохимию, морфологию, анатомию, физиологию, эмбриологию, генетику и систематику (растений, животных или микроорганизмов). Биохимия — это наука о химическом составе живой материи, химических процессах, происходящих в живых организмах и лежащих в основе их жизнедеятельности. Морфология — биологическая наука, изучающая форму и строение организмов, а также закономерности их развития. В широком смысле она включает в себя цитологию, анатомию, гистологию и эмбриологию. Различают морфологию животных и растений. Анатомия — это раздел биологии (точнее — морфологии), наука, изучающая внутреннее строение и форму отдельных органов, систем и организма в целом. Анатомия растений рассматривается в составе ботаники, анатомия животных — в составе зоологии, а анатомия человека является отдельной наукой. Физиология — биологическая наука, изучающая процессы жизнедеятельности растительных и животных организмов, их отдельных систем, органов, тканей и клеток. Существуют физиология растений, животных и человека. Эмбриология (биология развития) — раздел биологии, наука об инди видуальном развитии организма, в том числе развитии зародыша.

Объектом генетики являются закономерности наследственности и изменчивости. В настоящее время это одна из наиболее динамично развивающихся биологических наук.

По изучаемому уровню организации живой природы выделяют молекулярную биологию, цитологию, гистологию, органологию, биологию организмов и надорганизменных систем. Молекулярная биология является одним из наиболее молодых разделов биологии, наука, изучающая, в частности, организацию наследственной информации и биосинтез белка. Цитология, или клеточная биология, — биологическая наука, объектом изучения которой являются клетки как одноклеточных, так и многоклеточных организмов. Гистология — биологическая наука, раздел морфологии, объектом которой является строение тканей растений и животных. К сфере органологии относят морфологию, анатомию и физиологию различных органов и их систем.

Биология организмов включает все науки, предметом которых являются живые организмы, например, этологию — науку о поведении организмов.

Биология надорганизменных систем подразделяется на биогеографию и экологию. Распространение живых организмов изучает биогеография, тогда как экология — организацию и функционирование надорганизменных систем различных уровней: популяций, биоценозов (сообществ), биогеоценозов (экосистем) и биосферы.

По преобладающим методам исследования можно выделить описательную (например, морфологию), экспериментальную (например, физиологию) и теоретическую биологию.

Выявление и объяснение закономерностей строения, функционирования и развития живой природы на различных уровнях ее организации является задачей общей биологии. К ней относят биохимию, молекулярную биологию, цитологию, эмбриологию, генетику, экологию, эволюционное учение и антропологию. Эволюционное учение изучает причины, движущие силы, механизмы и общие закономерности эволюции живых организмов. Одним из его разделов является палеонтология — наука, предметом которой являются ископаемые останки живых организмов. Антропология — раздел общей биологии, наука о происхождении и развитии человека как биологического вида, а также разнообразии популяций современного человека и закономерностях их взаимодействия.

Прикладные аспекты биологии отнесены к сфере биотехнологии, селекции и других быстроразвивающихся наук. Биотехнологией называют биологическую науку, изучающую использование живых организмов и биологических процессов в производстве. Она широко применяется в пищевой (хлебопечение, сыроделие, пивоварение и др.) и фармацевтической промышленностях (получение антибиотиков, витаминов), для очистки вод и т. п. Селекция — наука о методах создания пород домашних животных, сортов культурных растений и штаммов микроорганизмов с нужными человеку свойствами. Под селекцией понимают и сам процесс изменения живых организмов, осуществляемый человеком для своих потребностей.

Прогресс биологии тесно связан с успехами других естественных и точных наук, таких как физика, химия, математика, информатика и др. Например, микроскопирование, ультразвуковые исследования (УЗИ), томография и другие методы биологии основываются на физических закономерностях, а изучение структуры биологических молекул и процессов, происходящих в живых системах, было бы невозможным без применения химических и физических методов. Применение математических методов позволяет, с одной стороны, выявить наличие закономерной связи между объектами или явлениями, подтвердить достоверность полученных результатов, а с другой — смоделировать явление или процесс. В последнее время все большее значение в биологии приобретают компьютерные методы, например моделирование. На стыке биологии и других наук возник целый ряд новых наук, таких как биофизика, биохимия, бионика и др.

Достижения биологии

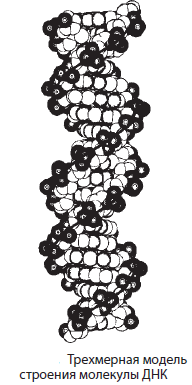

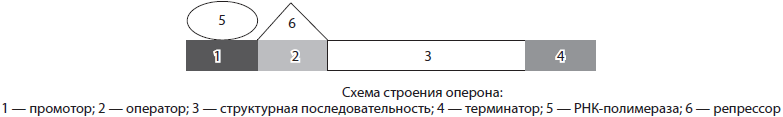

Наиболее важными событиями в области биологии, повлиявшими на весь ход ее дальнейшего развития, являются: установление молекулярной структуры ДНК и ее роли в передаче информации в живой материи (Ф. Крик, Дж. Уотсон, М. Уилкинс); расшифровка генетического кода (Р. Холли, Х. Г. Корана, М. Ниренберг); открытие структуры гена и генетической регуляции синтеза белков (А. М. Львов, Ф. Жакоб, Ж. Л. Моно и др.); формулировка клеточной теории (М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов, К. Бэр); исследование закономерностей наследственности и изменчивости (Г. Мендель, Х. де Фриз, Т. Морган и др.); формулировка принципов современной систематики (К. Линней), эволюционной теории (Ч. Дарвин) и учения о биосфере (В. И. Вернадский).

Значимость открытий последних десятилетий еще предстоит оценить, однако наиболее крупными достижениями биологии были признаны: расшифровка генома человека и других организмов, определение механизмов контроля потока генетической информации в клетке и формирующемся организме, механизмов регуляции деления и гибели клеток, клонирование млекопитающих, а также открытие возбудителей «коровьего бешенства» (прионов).

Работы по программе «Геном человека», которые проводились одновременно в нескольких странах и были завершены в начале нынешнего века, привели нас к пониманию того, что у человека имеется около 25–30 тыс. генов, но информация с большей части нашей ДНК не считывается никогда, так как в ней содержится огромное количество участков и генов, кодирующих признаки, утратившие значение для человека (хвост, оволосение тела и др.). Кроме того, был расшифрован ряд генов, отвечающих за развитие наследственных заболеваний, а также геновмишеней лекарственных препаратов. Однако практическое применение результатов, полученных в ходе реализации данной программы, откладывается до тех пор, пока не будут расшифрованы геномы значительного количества людей, и тогда станет понятно, в чем же все-таки их различие. Эти цели поставлены перед целым рядом ведущих лабораторий всего мира, работающих над реализацией программы «ENCODE».

Биологические исследования являются фундаментом медицины, фармации, широко используются в сельском и лесном хозяйстве, пищевой промышленности и других отраслях человеческой деятельности.

Хорошо известно, что только «зеленая революция» 1950-х годов позволила хотя бы частично решить проблему обеспечения быстро растущего населения Земли продуктами питания, а животноводство — кормами за счет внедрения новых сортов растений и прогрессивных технологий их выращивания. В связи с тем, что генетически запрограммированные свойства сельскохозяйственных культур уже почти исчерпаны, дальнейшее решение продовольственной проблемы связывают с широким введением в производство генетически модифицированных организмов.

Производство многих продуктов питания, таких как сыры, йогурты, колбасы, хлебобулочные изделия и др., также невозможно без использования бактерий и грибов, что является предметом биотехнологии.

Познание природы возбудителей, процессов течения многих заболеваний, механизмов иммунитета, закономерностей наследственности и изменчивости позволили существенно снизить смертность и даже полностью искоренить ряд болезней, таких, например, как черная оспа. С помощью новейших достижений биологической науки решается и проблема репродукции человека.

Значительная часть современных лекарственных препаратов производится на основе природного сырья, а также благодаря успехам генной инженерии, как, например, инсулин, столь необходимый больным сахарным диабетом, в основном синтезируется бактериями, которым перенесен соответствующий ген.

Не менее значимы биологические исследования для сохранения окружающей среды и разнообразия живых организмов, угроза исчезновения которых ставит под сомнение существование человечества.

Наибольшее значение среди достижений биологии имеет тот факт, что они лежат даже в основе построения нейронных сетей и генетического кода в компьютерных технологиях, а также широко используются в архитектуре и других отраслях. Вне всякого сомнения, наступивший XXI век является веком биологии.

Методы познания живой природы

Как и любая другая наука, биология имеет свой арсенал методов. Помимо научного метода познания, применяемого в других отраслях, в биологии широко используются такие методы, как исторический, сравнительно-описательный и др.

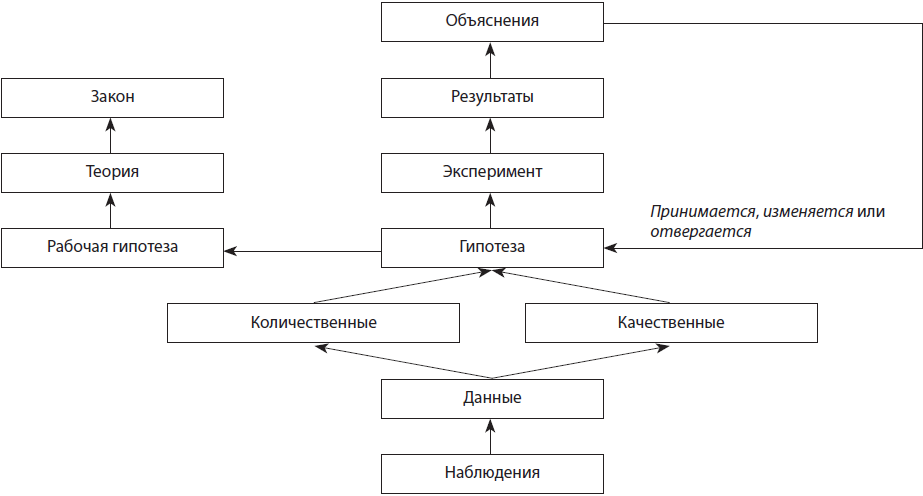

Научный метод познания включает в себя наблюдение, формулировку гипотез, эксперимент, моделирование, анализ результатов и выведение общих закономерностей.

Наблюдение — это целенаправленное восприятие объектов и явлений с помощью органов чувств или приборов, обусловленное задачей деятельности. Основным условием научного наблюдения является его объективность, т. е. возможность проверки полученных данных путем повторного наблюдения или применения иных методов исследования, например эксперимента. Полученные в результате наблюдения факты называются данными. Они могут быть как качественными (описывающими запах, вкус, цвет, форму и т. д.), так и количественными, причем количественные данные являются более точными, чем качественные.

На основе данных наблюдений формулируется гипотеза — предположительное суждение о закономерной связи явлений. Гипотеза подвергается проверке в серии экспериментов. Экспериментом называется научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в контролируемых условиях, позволяющих выявить характеристики данного объекта или явления. Высшей формой эксперимента является моделирование — исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей. По существу это одна из основных категорий теории познания: на идее моделирования базируется любой метод научного исследования — как теоретический, так и экспериментальный.

Результаты эксперимента и моделирования подвергаются тщательному анализу. Анализом называют метод научного исследования путем разложения предмета на составные части или мысленного расчленения объекта путем логической абстракции. Анализ неразрывно связан с синтезом. Синтез — это метод изучения предмета в его целостности, в единстве и взаимной связи его частей. В результате анализа и синтеза наиболее удачная гипотеза исследования становится рабочей гипотезой, и если она способна устоять при попытках ее опровержения и по-прежнему удачно предсказывает ранее необъясненные факты и взаимосвязи, то она может стать теорией.

Под теорией понимают такую форму научного знания, которая дает целостное представление о закономерностях и существенных связях действительности. Общее направление научного исследования состоит в достижении более высоких уровней предсказуемости. Если теорию не способны изменить никакие факты, а встречающиеся отклонения от нее регулярны и предсказуемы, то ее можно возвести в ранг закона — необходимого, существенного, устойчивого, повторяющегося отношения между явлениями в природе.

По мере увеличения совокупности знаний и совершенствования методов исследования гипотезы и прочно укоренившиеся теории могут оспариваться, видоизменяться и даже отвергаться, поскольку сами научные знания по своей природе динамичны и постоянно подвергаются критическому переосмыслению.

Исторический метод выявляет закономерности появления и развития организмов, становления их структуры и функции. В ряде случаев с помощью этого метода новую жизнь обретают гипотезы и теории, ранее считавшиеся ложными. Так, например, произошло с предположениями Ч. Дарвина о природе передачи сигналов по растению в ответ на воздействия окружающей среды.

Сравнительно-описательный метод предусматривает проведение анатомо-морфологического анализа объектов исследования. Он лежит в основе классификации организмов, выявления закономерностей возникновения и развития различных форм жизни.

Мониторинг — это система мероприятий по наблюдению, оценке и прогнозу изменения состояния исследуемого объекта, в частности биосферы.

Проведение наблюдений и экспериментов требует зачастую применения специального оборудования, такого как микроскопы, центрифуги, спектрофотометры и др.

Микроскопия широко применяется в зоологии, ботанике, анатомии человека, гистологии, цитологии, генетике, эмбриологии, палеонтологии, экологии и других разделах биологии. Она позволяет изучить тонкое строение объектов с использованием световых, электронных, рентгеновских и других типов микроскопов.

Устройство светового микроскопа. Световой микроскоп состоит из оптических и механических частей. К первым относятся окуляр, объективы и зеркало, а ко вторым — тубус, штатив, основание, предметный столик и винт.

Общее увеличение микроскопа определяется по формуле:

увеличение объектива $×$ увеличение окуляра $-$ увеличение микроскопа.

Например, если объектив увеличивает объект в $8$ раз, а окуляр — в $7$, то общее увеличение микроскопа равно $56$.

Дифференциальное центрифугирование, или фракционирование, позволяет разделить частицы по их размерам и плотности под действием центробежной силы, что активно используется при изучении строения биологических молекул и клеток.

Арсенал методов биологии постоянно обновляется, и в настоящее время охватить его полностью практически невозможно. Поэтому некоторые методы, используемые в отдельных биологических науках, будут рассмотрены далее.

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира

На этапе становления биология еще не существовала отдельно от других естественных наук и ограничивалась лишь наблюдением, изучением, описанием и классификацией представителей животного и растительного мира, т. е. была описательной наукой. Однако это не помешало античным естествоиспытателям Гиппократу (ок. 460–377 гг. до н. э.), Аристотелю (384–322 гг. до н. э.) и Теофрасту (настоящее имя Тиртам, 372–287 гг. до н. э.) внести значительный вклад в развитие представлений о строении тела человека и животных, а также о биологическом разнообразии животных и растений, заложив тем самым основы анатомии и физиологии человека, зоологии и ботаники.

Углубление познаний о живой природе и систематизация ранее накопленных фактов, происходившие в XVI–XVIII веках, увенчались введением бинарной номенклатуры и созданием стройной систематики растений (К. Линней) и животных (Ж. Б. Ламарк).

Описание значительного числа видов со сходными морфологическими признаками, а также палеонтологические находки стали предпосылками к развитию представлений о происхождении видов и путях исторического развития органического мира. Так, опыты Ф. Реди, Л. Спалланцани и Л. Пастера в XVII–ХIХ веках опровергли гипотезу спонтанного самозарождения, выдвинутую еще Аристотелем и бытовавшую в Средние века, а теория биохимической эволюции А. И. Опарина и Дж. Холдейна, блестяще подтвержденная С. Миллером и Г. Юри, позволила дать ответ на вопрос о происхождении всего живого.

Если процесс возникновения живого из неживых компонентов и его эволюция сами по себе уже не вызывают сомнений, то механизмы, пути и направления исторического развития органического мира все еще до конца не выяснены, поскольку ни одна из двух основных соперничающих между собой теорий эволюции (синтетическая теория эволюции, созданная на основе теории Ч. Дарвина, и теория Ж. Б. Ламарка) все еще не могут предъявить исчерпывающих доказательств.

Применение микроскопии и других методов смежных наук, обусловленное прогрессом в области других естественных наук, а также внедрение практики эксперимента позволило немецким ученым Т. Шванну и М. Шлейдену еще в XIX веке сформулировать клеточную теорию, позднее дополненную Р. Вирховым и К. Бэром. Она стала важнейшим обобщением в биологии, которое краеугольным камнем легло в основу современных представлений о единстве органического мира.

Открытие закономерностей передачи наследственной информации чешским монахом Г. Менделем послужило толчком к дальнейшему бурному развитию биологии в ХХ–ХХI веках и привело не только к открытию универсального носителя наследственности — ДНК, но и генетического кода, а также фундаментальных механизмов контроля, считывания и изменчивости наследственной информации.

Развитие представлений об окружающей среде привело к возникновению такой науки, как экология, и формулировке учения о биосфере как о сложной многокомпонентной планетарной системе связанных между собой огромных биологических комплексов, а также химических и геологических процессов, происходящих на Земле (В. И. Вернадский), что в конечном итоге позволяет хотя бы в небольшой степени уменьшить негативные последствия хозяйственной деятельности человека.

Таким образом, биология сыграла немаловажную роль в становлении современной естественнонаучной картины мира.

Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Биологические системы. Общие признаки биологических систем: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, эволюция

Уровневая организация и эволюция

Живая природа — не однородное образование, подобное кристаллу, она представлена бесконечным разнообразием составляющих ее объектов (одних только видов организмов в настоящее время описано около 2 млн). Вместе с тем это разнообразие не является и свидетельством хаоса, царящего в ней, поскольку организмы имеют клеточное строение, организмы одного вида образуют популяции, все популяции, обитающие на одном участке суши или воды, образуют сообщества, а во взаимодействии с телами неживой природы формируют биогеоценозы, в свою очередь составляющие биосферу.

Таким образом, живая природа является системой, компоненты которой можно расположить в строгом порядке: от низших к высшим. Данный принцип организации позволяет выделить в живой природе отдельные уровни и дает комплексное представление о жизни как о природном явлении. На каждом из уровней организации определяют элементарную единицу и элементарное явление. В качестве элементарной единицы рассматривают структуру или объект, изменения которых составляют специфический для соответствующего уровня вклад в процесс сохранения и развития жизни, тогда как само это изменение является элементарным явлением.

Формирование такой многоуровневой структуры не могло произойти мгновенно — это результат миллиардов лет исторического развития, в процессе которого происходило прогрессивное усложнение форм жизни: от комплексов органических молекул к клеткам, от клеток — к организмам и т. д. Однажды возникнув, эта структура поддерживает свое существование за счет сложной системы регуляции и продолжает развиваться, причем на каждом из уровней организации живой материи происходят соответствующие эволюционные преобразования.

Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный

В настоящее время выделяют несколько основных уровней организации живой материи: клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный.

Клеточный уровень

Хотя проявления некоторых свойств живого обусловлены уже взаимодействием биологи ческих макромолекул (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов и др.), все же единицей строения, функций и развития живого является клетка, способная осуществлять и сопрягать процессы реализации и передачи наследственной информации с обменом веществ и превращения энергии, обеспечивая тем самым функционирование более высоких уровней организации. Элементарной единицей клеточного уровня организации является клетка, а элементарным явлением — реакции клеточного метаболизма.

Организменный уровень

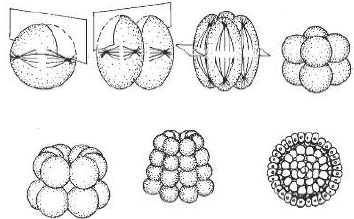

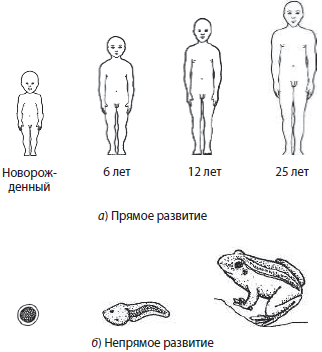

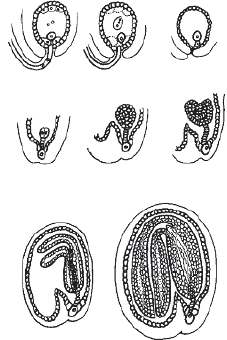

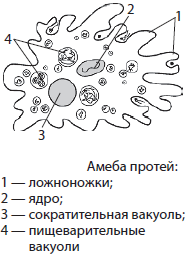

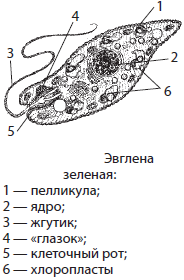

Организм — это целостная система, способная к самостоятельному существованию. По количеству клеток, входящих в состав организмов, их делят на одноклеточные и многоклеточные. Клеточный уровень организации у одноклеточных организмов (амебы обыкновенной, эвглены зеленой и др.) совпадает с организменным. В истории Земли был период, когда все организмы были представлены только одноклеточными формами, но они обеспечивали функционирование как биогеоценозов, так и биосферы в целом. Большинство многоклеточных организмов представлено совокупностью тканей и органов, в свою очередь также имеющих клеточное строение. Органы и ткани приспособлены для выполнения определенных функций. Элементарной единицей данного уровня является особь в ее индивидуальном развитии, или онтогенезе, поэтому организменный уровень также называют онтогенетическим. Элементарным явлением данного уровня являются изменения организма в его индивидуальном развитии.

Популяционно-видовой уровень

Популяция — это совокупность особей одного вида, свободно скрещивающихся между собой и проживающих обособленно от других таких же групп особей.

В популяциях происходит свободный обмен наследственной информацией и ее передача потомкам. Популяция является элементарной единицей популяционно-видового уровня, а элементарным явлением в данном случае являются эволюционные преобразования, например мутации и естественный отбор.

Биогеоценотический уровень

Биогеоценоз представляет собой исторически сложившееся сообщество популяций разных видов, взаимосвязанных между собой и окружающей средой обменом веществ и энергии.

Биогеоценозы являются элементарными системами, в которых осуществляется вещественноэнергетический круговорот, обусловленный жизнедеятельностью организмов. Сами биогеоценозы — это элементарные единицы данного уровня, тогда как элементарные явления — это потоки энергии и круговороты веществ в них. Биогеоценозы составляют биосферу и обусловливают все процессы, протекающие в ней.

Биосферный уровень

Биосфера — оболочка Земли, населенная живыми организмами и преобразуемая ими.

Биосфера является самым высоким уровнем организации жизни на планете. Эта оболочка охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы. Биосфера, как и все другие биологические системы, динамична и активно преобразуется живыми существами. Она сама является элементарной единицей биосферного уровня, а в качестве элементарного явления рассматривают процессы круговорота веществ и энергии, происходящие при участии живых организмов.

Как уже было сказано выше, каждый из уровней организации живой материи вносит свою лепту в единый эволюционный процесс: в клетке не только воспроизводится заложенная наследственная информация, но и происходит ее изменение, что приводит к возникновению новых сочетаний признаков и свойств организма, в свою очередь подвергающихся действию естественного отбора на популяционно-видовом уровне и т. д.

Биологические системы

Биологические объекты различной степени сложности (клетки, организмы, популяции и виды, биогеоценозы и саму биосферу) рассматривают в настоящее время в качестве биологических систем.

Система — это единство структурных компонентов, взаимодействие которых порождает новые свойства по сравнению с их механической совокупностью. Так, организмы состоят из органов, органы образованы тканями, а ткани формируют клетки.

Характерными чертами биологических систем являются их целостность, уровневый принцип организации, о чем говорилось выше, и открытость. Целостность биологических систем в значительной степени достигается за счет саморегуляции, функционирующей по принципу обратной связи.

К открытым системам относят системы, между которыми и окружающей средой происходит обмен веществ, энергии и информации, например, растения в процессе фотосинтеза улавливают солнечный свет и поглощают воду и углекислый газ, выделяя кислород.

Общие признаки биологических систем: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, эволюция

Биологические системы отличаются от тел неживой природы совокупностью признаков и свойств, среди которых основными являются клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение и эволюция.

Элементарной структурно-функциональной единицей живого является клетка. Даже вирусы, относящиеся к неклеточным формам жизни, неспособны к самовоспроизведению вне клеток.

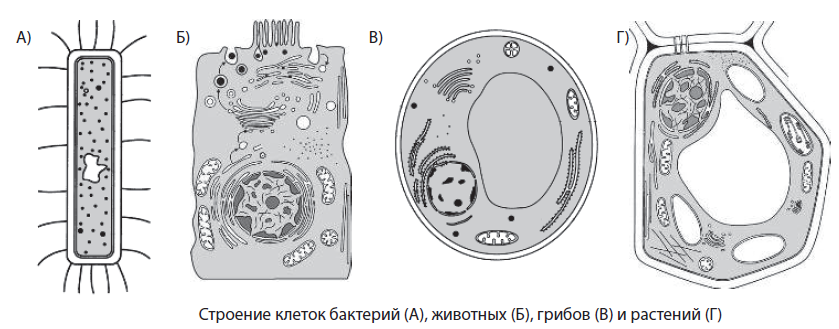

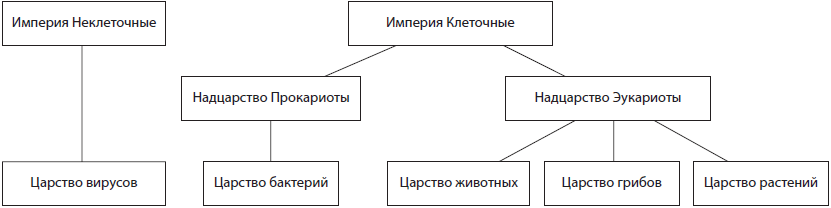

Различают два типа строения клеток: прокариотические и эукариотические. Прокариотические клетки не имеют сформированного ядра, их генетическая информация сосредоточена в цитоплазме. К прокариотам относят прежде всего бактерии. Генетическая информация в эукариотических клетках хранится в особой структуре — ядре. Эукариотами являются растения, животные и грибы. Если в одноклеточных организмах клетке присущи все проявления живого, то у многоклеточных происходит специализация клеток.

В живых организмах не встречается ни одного химического элемента, которого бы не было в неживой природе, однако их концентрации существенно различаются в первом и во втором случаях. Преобладают в живой природе такие элементы, как углерод, водород и кислород, которые входят в состав органических соединений, тогда как для неживой природы в основном характерны неорганические вещества. Важнейшими органическими соединениями являются нуклеиновые кислоты и белки, которые обеспечивают функции самовоспроизведения и самоподдержания, но ни одно из этих веществ не является носителем жизни, поскольку ни по отдельности, ни в группе они не способны к самовоспроизведению — для этого необходим целостный комплекс молекул и структур, которым и является клетка.

Все живые системы, в том числе клетки и организмы, являются открытыми системами. Однако, в отличие от неживой природы, где в основном происходит перенос веществ с одного места в другое или изменение их агрегатного состояния, живые существа способны к химическому превращению потребляемых веществ и использованию энергии. Обмен веществ и превращения энергии связаны с такими процессами, как питание, дыхание и выделение.

Под питанием обычно понимают поступление в организм, переваривание и усвоение им веществ, необходимых для пополнения энергетических запасов и построения тела организма. По способу питания все организмы делят на автотрофов и гетеротрофов.

Автотрофы — это организмы, которые способны сами синтезировать органические вещества из неорганических.

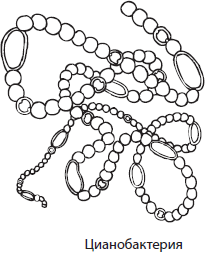

Гетеротрофы — это организмы, которые потребляют в пищу готовые органические вещества. Автотрофы делятся на фотоавтотрофов и хемоавтотрофов. Фотоавтотрофы используют для синтеза органических веществ энергию солнечного света. Процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических соединений называется фотосинтезом. К фотоавтотрофам относится подавляющее большинство растений и некоторые бактерии (например, цианобактерии). В целом фотосинтез не слишком продуктивный процесс, вследствие чего большинство растений вынуждено вести прикрепленный образ жизни. Хемоавтотрофы извлекают энергию для синтеза органических соединений из неорганических соединений. Этот процесс называется хемосинтезом. Типичными хемоавтотрофами являются некоторые бактерии, в том числе серобактерии и железобактерии.

Остальные организмы — животные, грибы и подавляющее большинство бактерий — относятся к гетеротрофам.

Дыханием называют процесс расщепления органических веществ до более простых, при котором выделяется энергия, необходимая для поддержания жизнедеятельности организмов.

Различают аэробное дыхание, требующее кислорода, и анаэробное, протекающее без участия кислорода. Большинство организмов является аэробами, хотя среди бактерий, грибов и животных встречаются и анаэробы. При кислородном дыхании сложные органические вещества могут расщепляться до воды и углекислого газа.

Под выделением обычно понимают выведение из организма конечных продуктов метаболизма и избытка различных веществ (воды, солей и др.), поступивших с пищей или образовавшихся в нем. Особенно интенсивно процессы выделения протекают у животных, тогда как растения чрезвычайно экономны.

Благодаря обмену веществ и энергии обеспечивается взаимосвязь организма с окружающей средой и поддерживается гомеостаз.

Гомеостаз — это способность биологических систем противостоять изменениям и поддерживать относительное постоянство химического состава, строения и свойств, а также обеспечивать постоянство функционирования в изменяющихся условиях окружающей среды. Приспособление же к изменяющимся условиям среды называется адаптацией.

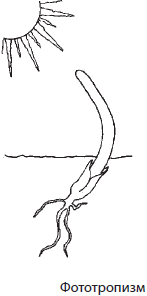

Раздражимость — это универсальное свойство живого реагировать на внешние и внутренние воздействия, которое лежит в основе приспособления организма к условиям окружающей среды и их выживания. Реакция растений на изменения внешних условий заключается, например, в повороте листовых пластинок к свету, а у большинства животных она имеет более сложные формы, имеющие рефлекторный характер.

Движение — неотъемлемое свойство биологических систем. Оно проявляется не только в виде перемещения тел и их частей в пространстве, например, в ответ на раздражение, но и в процессе роста и развития.

Новые организмы, появляющиеся в результате репродукции, получают от родителей не готовые признаки, а определенные генетические программы, возможность развития тех или иных признаков. Эта наследственная информация реализуется во время индивидуального развития. Индивидуальное развитие выражается, как правило, в количественных и качественных изменениях организма. Количественные изменения организма называются ростом. Они проявляются, например, в виде увеличения массы и линейных размеров организма, что основано на воспроизведении молекул, клеток и других биологических структур.

Развитие организма — это появление качественных различий в структуре, усложнение функций и т. д., что базируется на дифференцировании клеток.

Рост организмов может продолжаться всю жизнь или заканчиваться на каком-то определенном ее этапе. В первом случае говорят о неограниченном, или открытом росте. Он характерен для растений и грибов. Во втором случае мы имеем дело с ограниченным, или закрытым ростом, присущим животным и бактериям.

Продолжительность существования отдельной клетки, организма, вида и других биологических систем ограничена во времени в основном из-за воздействия факторов окружающей среды, поэтому требуется постоянное воспроизведение этих систем. В основе воспроизведения клеток и организмов лежит процесс самоудвоения молекул ДНК. Размножение организмов обеспечивает существование вида, а размножение всех видов, населяющих Землю, обеспечивает существование биосферы.

Наследственностью называют передачу признаков родительских форм в ряду поколений.

Однако, если бы при воспроизведении признаки сохранялись, приспособление к меняющимся условиям окружающей среды было бы невозможным. В связи с этим появилось противоположное наследственности свойство — изменчивость.

Изменчивость — это возможность приобретения в течение жизни новых признаков и свойств, которое обеспечивает эволюцию и выживание наиболее приспособленных видов.

Эволюция — это необратимый процесс исторического развития живого.

Она базируется на прогрессивном размножении, наследственной изменчивости, борьбе за существование и естественном отборе. Действие этих факторов привело к огромному разнообразию форм жизни, приспособленных к различным условиям среды обитания. Прогрессивная эволюция прошла ряд ступеней: доклеточных форм, одноклеточных организмов, все усложняющихся многоклеточных вплоть до человека.

Клетка как биологическая система

Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов — основа единства органического мира, доказательство родства живой природы

Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании современной естественнонаучной картины мира

Одним из основополагающих понятий в современной биологии является представление о том, что всем живым организмам присуще клеточное строение. Изучением строения клетки, ее жизнедеятельности и взаимодействия с окружающей средой занимается наука цитология, в настоящее время чаще именуемая клеточной биологией. Своему появлению цитология обязана формулировке клеточной теории (1838–1839 гг., М. Шлейден, Т. Шванн, дополнена в 1855 г. Р. Вирховым).

Клеточная теория является обобщенным представлением о строении и функциях клеток как единиц живого, об их размножении и роли в формировании многоклеточных организмов.

Основные положения клеточной теории:

- Клетка — единица строения, жизнедеятельности, роста и развития живых организмов — вне клетки жизни нет.

- Клетка — единая система, состоящая из множества закономерно связанных друг с другом элементов, представляющих собой определенное целостное образование.

- Клетки всех организмов сходны по своему химическому составу, строению и функциям.

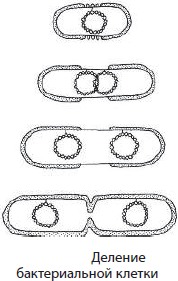

- Новые клетки образуются только в результате деления материнских клеток («клетка от клетки »).

- Клетки многоклеточных организмов образуют ткани, из тканей состоят органы. Жизнь организма в целом обусловлена взаимодействием составляющих его клеток.

- Клетки многоклеточных организмов имеют полный набор генов, но отличаются друг от друга тем, что у них работают различные группы генов, следствием чего является морфологическое и функциональное разнообразие клеток — дифференцировка.

Благодаря созданию клеточной теории стало понятно, что клетка является мельчайшей единицей жизни, элементарной живой системой, которой присущи все признаки и свойства живого. Формулировка клеточной теории стала важнейшей предпосылкой развития воззрений на наследственность и изменчивость, так как выявление их природы и присущих им закономерностей неизбежно наводило на мысль об универсальности строения живых организмов. Выявление единства химического состава и плана строения клеток послужило толчком и для развития представлений о происхождении живых организмов и их эволюции. Кроме того, происхождение многоклеточных организмов из единственной клетки в процессе эмбрионального развития стало догмой современной эмбриологии.

Развитие знаний о клетке

До XVII века человек вообще ничего не знал о микроструктуре окружающих его предметов и воспринимал мир невооруженным глазом. Прибор для изучения микромира — микроскоп — был изобретен приблизительно в 1590 году голландскими механиками Г. и З. Янсенами, однако его несовершенство не давало возможности рассмотреть достаточно мелкие объекты. Лишь создание на его основе так называемого сложного микроскопа К. Дреббелем (1572–1634) способствовало прогрессу в данной области.

В 1665 году английский ученый-физик Р. Гук (1635–1703) усовершенствовал конструкцию микроскопа и технологию шлифовки линз и, желая убедиться в улучшении качества изображения, рассматривал под ним срезы пробки, древесного угля и живых растений. На срезах он обнаружил мельчайшие поры, напоминающие пчелиные соты, и назвал их клетками (от лат. целлюла — ячейка, клетка). Интересно отметить, что Р. Гук считал главным компонентом клетки клеточную оболочку.

Во второй половине XVII века появились работы виднейших микроскопистов М. Мальпиги (1628–1694) и Н. Грю (1641–1712), также обнаруживших ячеистое строение многих растений.

Чтобы удостовериться, что увиденное Р. Гуком и другими учеными является правдой, не имевший специального образования голландский торговец А. ван Левенгук самостоятельно разработал конструкцию микроскопа, принципиально отличавшуюся от уже существующей, и усовершенствовал технологию изготовления линз. Это позволило ему достичь увеличения в 275–300 раз и рассмотреть такие детали строения, которые были технически недоступны остальным ученым. А. ван Левенгук был непревзойденным наблюдателем: он тщательно зарисовывал и описывал увиденное под микроскопом, но не стремился объяснить этого. Он открыл одноклеточные организмы, в том числе и бактерии, в клетках растений обнаружил ядра, хлоропласты, утолщения клеточных стенок, но оценить его открытия смогли намного позже.

Открытия компонентов внутреннего строения организмов в первой половине XIX века следовали одно за другим. Г. Моль различил в клетках растений живое вещество и водянистую жидкость — клеточный сок, обнаружил поры. Английский ботаник Р. Броун (1773–1858) в 1831 году открыл ядро в клетках орхидей, затем оно было обнаружено во всех растительных клетках. Чешский ученый Я. Пуркинье (1787–1869) для обозначения полужидкого студенистого содержимого клетки без ядра ввел термин «протоплазма» (1840). Дальше всех современников продвинулся бельгийский ботаник М. Шлейден (1804–1881), который, изучая развитие и дифференциацию разнообразных клеточных структур высших растений, доказал, что все растительные организмы ведут свое происхождение от одной клетки. Он же рассмотрел в ядрах клеток чешуи лука округлые тельца-ядрышки (1842).

В 1827 году русский ученый-эмбриолог К. Бэр обнаружил яйцеклетки человека и других млекопитающих, опровергнув тем самым представления о развитии организма исключительно из мужских гамет. Кроме того, он доказал формирование многоклеточного животного организма из единственной клетки — оплодотворенной яйцеклетки, а также сходство стадий зародышевого развития многоклеточных животных, которое наводило на мысль о единстве их происхождения. Сведения, накопленные к середине XIX века, требовали обобщения, которым и стала клеточная теория. Ее формулировке биология обязана немецкому зоологу Т. Шванну (1810–1882), который на основе собственных данных и выводов М. Шлейдена о развитии растений выдвинул предположение о том, что если в каком-либо видимом под микроскопом образовании присутствует ядро, то это образование является клеткой. Основываясь на данном критерии, Т. Шванн сформулировал основные положения клеточной теории.

Немецкий врач и патолог Р. Вирхов (1821–1902) внес в эту теорию еще одно важное положение: клетки возникают только путем деления исходной клетки, т. е. клетки образуются только из клеток («клетка от клетки»).

Со времени создания клеточной теории учение о клетке как о единице структуры, функции и развития организма непрерывно развивалось. К концу XIX века благодаря успехам микроскопической техники было уточнено строение клетки, описаны органоиды — части клетки, выполняющие различные функции, исследованы способы образования новых клеток (митоз, мейоз) и стало понятным первостепенное значение клеточных структур в передаче наследственных свойств. Применение новейших физико-химических методов исследования позволило углубиться в процессы хранения и передачи наследственной информации, а также исследовать тонкое строение каждой из структур клетки. Все это способствовало выделению науки о клетке в самостоятельную отрасль знания — цитологию.

Клеточное строение организмов, сходство строения клеток всех организмов — основа единства органического мира, доказательства родства живой природы

Все известные на сегодняшний день живые организмы (растения, животные, грибы и бактерии) имеют клеточное строение. Даже вирусы, которые не имеют клеточного строения, могут размножаться только в клетках. Клетка — элементарная структурно-функциональная единица живого, которой присущи все его проявления, в частности, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, рост и развитие, воспроизведение и раздражимость. При этом именно в клетках хранится, перерабатывается и реализуется наследственная информация.

Несмотря на все разнообразие клеток, план строения для них един: все они содержат наследственный аппарат, погруженный в цитоплазму, и окружающую клетку плазматическую мембрану.

Клетка возникла в результате длительной эволюции органического мира. Объединение клеток в многоклеточный организм не является простым суммированием, так как каждая клетка, сохраняя все присущие живому организму признаки, в то же время приобретает новые свойства вследствие выполнения ею определенной функции. С одной стороны, многоклеточный организм можно разделить на составляющие его части — клетки, но с другой стороны, сложив их вновь воедино, невозможно восстановить функции целостного организма, так как лишь во взаимодействии частей системы появляются новые свойства. В этом проявляется одна из основных закономерностей, характеризующих живое, — единство дискретного и целостного. Небольшие размеры и значительное количество клеток создают у многоклеточных организмов большую поверхность, необходимую для обеспечения быстрого обмена веществ. Кроме того, в случае гибели одной части организма его целостность может быть восстановлена за счет воспроизведения клеток. Вне клетки невозможны хранение и передача наследственной информации, хранение и перенос энергии с последующим превращением ее в работу. Наконец, разделение функций между клетками в многоклеточном организме обеспечило широкие возможности приспособления организмов к среде обитания и явилось предпосылкой усложнения их организации.

Таким образом, установление единства плана строения клеток всех живых организмов послужило доказательством единства происхождения всего живого на Земле.

Многообразие клеток. Прокариотические и эукариотические клетки. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов Многообразие клеток

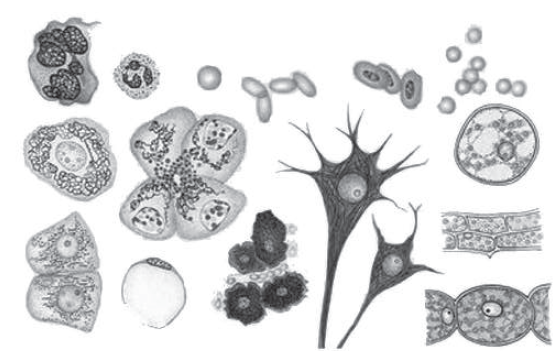

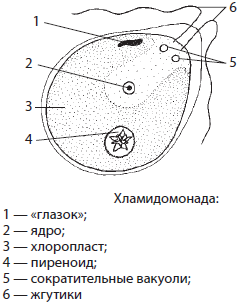

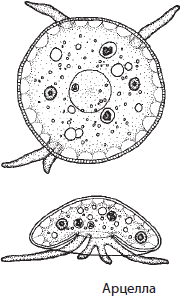

Согласно клеточной теории клетка является наименьшей структурно-функциональной единицей организмов, которой присущи все свойства живого. По количеству клеток организмы делят на одноклеточные и многоклеточные. Клетки одноклеточных организмов существуют как самостоятельные организмы и осуществляют все функции живого. Одноклеточными являются все прокариоты и целый ряд эукариот (многие виды водорослей, грибов и простейшие животные), которые поражают чрезвычайным разнообразием форм и размеров. Однако большинство организмов все же является многоклеточными. Их клетки специализируются на выполнении определенных функций и образуют ткани и органы, что не может не отражаться на морфологических особенностях. Например, организм человека образован примерно из 1014 клеток, представленных примерно 200 видами, имеющими самые разнообразные формы и размеры.

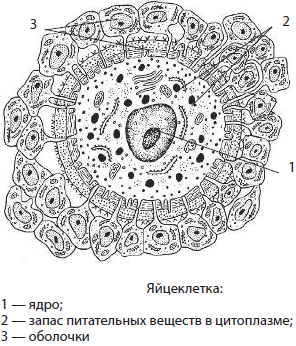

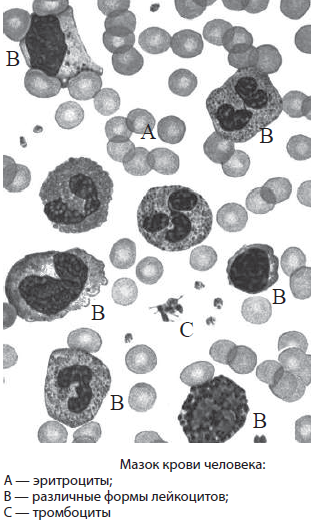

Форма клеток может быть округлой, цилиндрической, кубической, призматической, дисковидной, веретеновидной, звездчатой и др.. Так, яйцеклетки имеют округлую форму, клетки эпителия — цилиндрическую, кубическую и призматическую, форму двояковогнутого диска имеют эритроциты крови, веретеновидными являются клетки мышечной ткани, а звездчатую — клетки нервной ткани. Ряд клеток вообще не имеет постоянной формы. К ним относятся, прежде всего, лейкоциты крови.

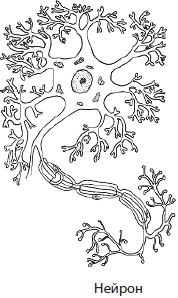

Размеры клеток также существенно варьируют: большинство клеток многоклеточного организма имеют размеры от 10 до 100 мкм, а наименьшие — 2–4 мкм. Нижний предел обусловлен тем, что клетка должна иметь минимальный набор веществ и структур для обеспечения жизнедеятельности, а слишком большие размеры клетки будут препятствовать обмену веществ и энергии с окружающей средой, а также будут затруднять процессы поддержания гомеостаза. Тем не менее некоторые клетки можно рассмотреть невооруженным взглядом. Прежде всего к ним относятся клетки плодов арбуза и яблони, а также яйцеклетки рыб и птиц. Даже если один из линейных размеров клетки превышает средние показатели, все остальные соответствуют норме. Например, отросток нейрона может в длину превышать 1 м, но его диаметр все равно будет соответствовать среднему значению. Между размерами клеток и размерами тела не существует прямой зависимости. Так, клетки мышц слона и мыши имеют одинаковые размеры.

Прокариотические и эукариотические клетки

Как уже упоминалось выше, клетки имеют много сходных функциональных свойств и морфологических особенностей. Каждая из них состоит из цитоплазмы, погруженного в нее наследственного аппарата, и отделена от внешней среды плазматической мембраной, или плазмалеммой, не препятствующей процессу обмена веществ и энергии. Снаружи от мембраны у клетки может быть еще клеточная стенка, состоящая из различных веществ, которая служит для защиты клетки и является своего рода ее внешним скелетом.

Цитоплазма представляет собой все содержимое клетки, заполняющее пространство между плазматической мембраной и структурой, содержащей генетическую информацию. Она состоит из основного вещества — гиалоплазмы — и погруженных в нее органоидов и включений. Органоиды — это постоянные компоненты клетки, выполняющие определенные функции, а включения — возникающие и исчезающие в процессе жизни клетки компоненты, выполняющие в основном запасающую или выделительную функции. Часто включения делят на твердые и жидкие. Твердые включения представлены в основном гранулами и могут иметь различную природу, тогда как в качестве жидких включений рассматривают вакуоли и капли жира.

В настоящее время различают два основных типа организации клеток: прокариотические и эукариотические.

Прокариотическая клетка не имеет ядра, ее генетическая информация не отделена от цитоплазмы мембранами.

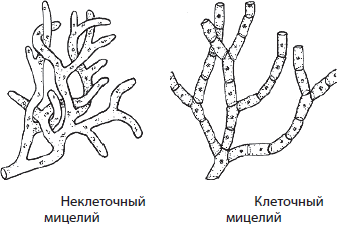

Область цитоплазмы, в которой хранится генетическая информация в прокариотической клетке, называют нуклеоидом. В цитоплазме прокариотических клеток встречается, главным образом, один вид органоидов — рибосомы, а окруженные мембранами органоиды отсутствуют вовсе. Прокариотами являются бактерии.

Эукариотическая клетка — клетка, в которой хотя бы на одной из стадий развития имеется ядро — специальная структура, в которой находится ДНК.

Цитоплазма эукариотических клеток отличается значительным разнообразием мембранных и немембранных органоидов. К эукариотическим организмам относят растения, животные и грибы. Размеры прокариотических клеток, как правило, на порядок меньше, чем размеры эукариотических. Большинство прокариот является одноклеточными организмами, а эукариоты — многоклеточными.

Сравнительная характеристика строения клеток растений, животных, бактерий и грибов

Кроме характерных для прокариот и эукариот особенностей, клетки растений, животных, грибов и бактерий обладают еще целым рядом особенностей. Так, клетки растений содержат специфические органоиды — хлоропласты, которые обусловливают их способность к фотосинтезу, тогда как у остальных организмов эти органоиды не встречаются. Безусловно, это не означает, что другие организмы не способны к фотосинтезу, поскольку, например, у бактерий он протекает на впячиваниях плазмалеммы и отдельных мембранных пузырьках в цитоплазме.

Растительные клетки, как правило, содержат крупные вакуоли, заполненные клеточным соком. В клетках животных, грибов и бактерий они также встречаются, но имеют совершенно иное происхождение и выполняют другие функции. Основным запасным веществом, встречающимся в виде твердых включений, у растений является крахмал, у животных и грибов — гликоген, а у бактерий — гликоген или волютин.

Еще одним отличительным признаком этих групп организмов является организация поверхностного аппарата: у клеток животных организмов клеточная стенка отсутствует, их плазматическая мембрана покрыта лишь тонким гликокаликсом, тогда как у всех остальных она есть. Это целиком объяснимо, поскольку способ питания животных связан с захватом пищевых частиц в процессе фагоцитоза, а наличие клеточной стенки лишило бы их данной возможности. Химическая природа вещества, входящего в состав клеточной стенки, неодинакова у различных групп живых организмов: если у растений это целлюлоза, то у грибов — хитин, а у бактерий — муреин. Сравнительная характеристика строения клеток растений, животных, грибов и бактерий

| Признак | Бактерии | Животные | Грибы | Растения |

| Способ питания | Гетеротрофный или автотрофный | Гетеротрофный | Гетеротрофный | Автотрофный |

| Организация наследственной информации | Прокариоты | Эукариоты | Эукариоты | Эукариоты |

| Локализация ДНК | Нуклеоид, плазмиды | Ядро, митохондрии | Ядро, митохондрии | Ядро, митохондрии, пластиды |

| Плазматическая мембрана | Есть | Есть | Есть | Есть |

| Клеточная стенка | Муреиновая | — | Хитиновая | Целлюлозная |

| Цитоплазма | Есть | Есть | Есть | Есть |

| Органоиды | Рибосомы | Мембранные и немембранные, в том числе клеточный центр | Мембранные и немембранные | Мембранные и немембранные, в том числе пластиды |

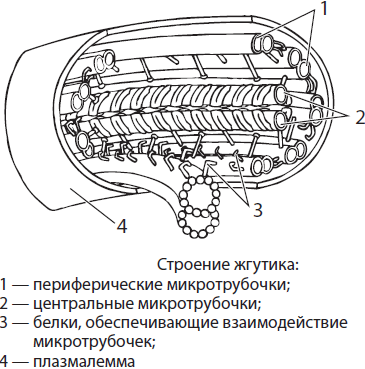

| Органоиды движения | Жгутики и ворсинки | Жгутики и реснички | Жгутики и реснички | Жгутики и реснички |

| Вакуоли | Редко | Сократительные, пищеварительные | Иногда | Центральная вакуоль с клеточным соком |

| Включения | Гликоген, волютин | Гликоген | Гликоген | Крахмал |

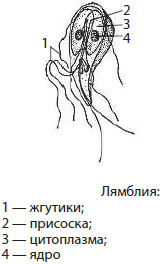

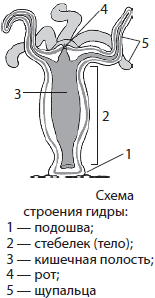

Отличия в строении клеток представителей разных царств живой природы приведены на рисунке.

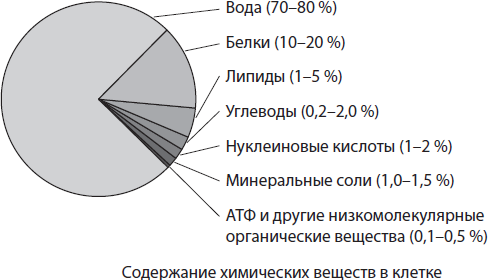

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека

Химический состав клетки

В составе живых организмов обнаружено большинство химических элементов Периодической системы элементов Д. И. Менделеева, открытых к настоящему времени. С одной стороны, в них не содержится ни одного элемента, которого не было бы в неживой природе, а с другой стороны, их концентрации в телах неживой природы и живых организмах существенно различаются.

Эти химические элементы образуют неорганические и органические вещества. Несмотря на то, что в живых организмах преобладают неорганические вещества, именно органические вещества определяют уникальность их химического состава и феномена жизни в целом, поскольку они синтезируются преимущественно организмами в процессе жизнедеятельности и играют в реакциях важнейшую роль.

Изучением химического состава организмов и химических реакций, протекающих в них, занимается наука биохимия.

Следует отметить, что содержание химических веществ в различных клетках и тканях может существенно различаться. Например, если в животных клетках среди органических соединений преобладают белки, то в клетках растений — углеводы.

Содержание некоторых химических элементов в неживой природе и живых организмах, %

| Химический элемент | Земная кора | Морская вода | Живые организмы |

| O | 49.2 | 85.8 | 65–75 |

| C | 0.4 | 0.0035 | 15–18 |

| H | 1.0 | 10.67 | 8–10 |

| N | 0.04 | 0.37 | 1.5–3.0 |

| P | 0.1 | 0.003 | 0.20–1.0 |

| S | 0.15 | 0.09 | 0.15–0.2 |

| K | 2.35 | 0.04 | 0.15–0.4 |

| Ca | 3.25 | 0.05 | 0.04–2.0 |

| Cl | 0.2 | 0.06 | 0.05–0.1 |

| Mg | 2.35 | 0.14 | 0.02–0.03 |

| Na | 2.4 | 1.14 | 0.02–0.03 |

| Fe | 4.2 | 0.00015 | 0.01–0.015 |

| Zn | < 0.01 | 0.00015 | 0.0003 |

| Cu | < 0.01 | < 0.00001 | 0.0002 |

| I | < 0.01 | 0.000015 | 0.0001 |

| F | 0.1 | 2.07 | 0.0001 |

Макро- и микроэлементы

В живых организмах встречается около 80 химических элементов, однако только для 27 из этих элементов установлены их функции в клетке и организме. Остальные элементы присутствуют в незначительных количествах, и, по-видимому, попадают в организм с пищей, водой и воздухом. Содержание химических элементов в организме существенно различается. В зависимости от концентрации их делят на макроэлементы и микроэлементы.

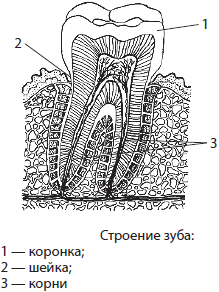

Концентрация каждого из макроэлементов в организме превышает 0,01 %, а их суммарное содержание — 99 %. К макроэлементам относят кислород, углерод, водород, азот, фосфор, серу, калий, кальций, натрий, хлор, магний и железо. Первые четыре из перечисленных элементов (кислород, углерод, водород и азот) называют также органогенными, поскольку они входят в состав основных органических соединений. Фосфор и сера также являются компонентами ряда органических веществ, например белков и нуклеиновых кислот. Фосфор необходим для формирования костей и зубов.

Без оставшихся макроэлементов невозможно нормальное функционирование организма. Так, калий, натрий и хлор участвуют в процессах возбуждения клеток. Калий также необходим для работы многих ферментов и удержания воды в клетке. Кальций входит в состав клеточных стенок растений, костей, зубов и раковин моллюсков и требуется для сокращения мышечных клеток, а также для внутриклеточного движения. Магний является компонентом хлорофилла — пигмента, обеспечивающего протекание фотосинтеза. Он также принимает участие в биосинтезе белка. Железо, помимо того, что оно входит в состав гемоглобина, переносящего кислород в крови, необходимо для протекания процессов дыхания и фотосинтеза, а также для функционирования многих ферментов.

Микроэлементы содержатся в организме в концентрациях менее 0,01 %, а их суммарная концентрация в клетке не достигает и 0,1 %. К микроэлементам относятся цинк, медь, марганец, кобальт, йод, фтор и др. Цинк входит в состав молекулы гормона поджелудочной железы — инсулина, медь требуется для процессов фотосинтеза и дыхания. Кобальт является компонентом витамина В12, отсутствие которого приводит к анемии. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, обеспечивающих нормальное протекание обмена веществ, а фтор связан с формированием эмали зубов.

Содержание химических элементов в различных клетках и организмах неодинаково, в значительной степени оно обусловлено условиями окружающей среды. Так, клетки морских водорослей содержат относительно много йода, позвоночных животных — железа, а моллюсков и ракообразных — меди.

Как недостаток, так и избыток или нарушение обмена макро- и микроэлементов приводят к развитию различных заболеваний. В частности, недостаток кальция и фосфора вызывает рахит, нехватка азота — тяжелую белковую недостаточность, дефицит железа — анемию, а отсутствие йода — нарушение образования гормонов щитовидной железы и снижение интенсивности обмена веществ. Уменьшение поступления фтора с водой и пищей в значительной степени обусловливает нарушение обновления эмали зубов и, как следствие, предрасположенность к кариесу. Свинец токсичен почти для всех организмов. Его избыток вызывает необратимые повреждения головного мозга и центральной нервной системы, что проявляется потерей зрения и слуха, бессонницей, почечной недостаточностью, судорогами, а также может привести к параличу и такому заболеванию, как рак. Острое отравление свинцом сопровождается внезапными галлюцинациями и заканчивается комой и смертью.

Недостаток макро- и микроэлементов можно компенсировать путем увеличения их содержания в пище и питьевой воде, а также за счет приема лекарственных препаратов. Так, йод содержится в морепродуктах и йодированной соли, кальций — в яичной скорлупе и т. п.

Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека

Неорганические вещества

Химические элементы клетки образуют различные соединения — неорганические и органические. К неорганическим веществам клетки относятся вода, минеральные соли, кислоты и др., а к органическим — белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды, АТФ, витамины и др..

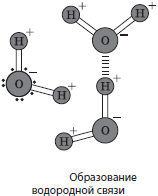

Вода (Н2О) — наиболее распространенное неорганическое вещество клетки, обладающее уникальными физико-химическими свойствами. У нее нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Плотность и вязкость всех веществ оценивается по воде. Как и многие другие вещества, вода может находиться в трех агрегатных состояниях: твердом (лед), жидком и газообразном (пар). Температура плавления воды — $0°$С, температура кипения — $100°$С, однако растворение в воде других веществ может изменять эти характеристики. Теплоемкость воды также достаточно велика — 4200 кДж/моль·К, что дает ей возможность принимать участие в процессах терморегуляции. В молекуле воды атомы водорода расположены под углом $105°$, при этом общие электронные пары оттягиваются более электроотрицательным атомом кислорода. Это обусловливает дипольные свойства молекул воды (один их конец заряжен положительно, а другой — отрицательно) и возможность образования между молекулами воды водородных связей. Сцепление молекул воды лежит в основе явления поверхностного натяжения, капиллярности и свойств воды как универсального растворителя. Вследствие этого все вещества делятся на растворимые в воде (гидрофильные) и нерастворимые в ней (гидрофобные). Благодаря этим уникальным свойствам предопределено то, что вода стала основой жизни на Земле.

Среднее содержание воды в клетках организма неодинаково и может изменяться с возрастом. Так, у полуторамесячного эмбриона человека содержание воды в клетках достигает 97,5 %, у восьмимесячного — 83 %, у новорожденного снижается до 74 %, а у взрослого человека составляет в среднем 66 %. Однако клетки организма различаются содержанием воды. Так, в костях содержится около 20 % воды, в печени — 70 %, а в мозге — 86 %. В целом можно сказать, что концентрация воды в клетках прямо пропорциональна интенсивности обмена веществ.

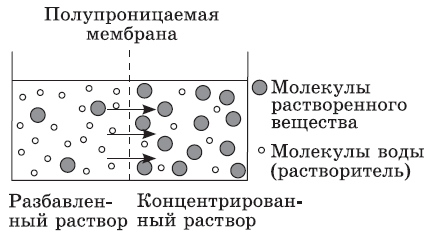

Минеральные соли могут находиться в растворенном или нерастворенном состояниях. Растворимые соли диссоциируют на ионы — катионы и анионы. Наиболее важными катионами являются ионы калия и натрия, облегчающие перенос веществ через мембрану и участвующие в возникновении и проведении нервного импульса; а также ионы кальция, который принимает участие в процессах сокращения мышечных волокон и свертывании крови; магния, входящего в состав хлорофилла; железа, входящего в состав ряда белков, в том числе гемоглобина. Важнейшими анионами являются фосфат-анион, входящий в состав АТФ и нуклеиновых кислот, и остаток угольной кислоты, смягчающий колебания рН среды. Ионы минеральных солей обеспечивают и проникновение самой воды в клетку, и ее удержание в ней. Если в среде концентрация солей ниже, чем в клетке, то вода проникает в клетку. Также ионы определяют буферные свойства цитоплазмы, т. е. ее способность поддерживать постоянство слабощелочной рН цитоплазмы, несмотря на постоянное образование в клетке кислотных и щелочных продуктов.

Нерастворимые соли (CaCO3, Ca3(PO4)2 и др.) входят в состав костей, зубов, раковин и панцирей одноклеточных и многоклеточных животных.

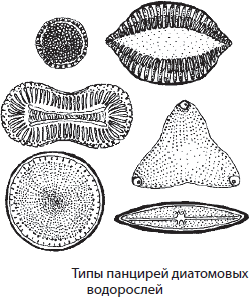

Кроме того, в организмах могут вырабатываться и другие неорганические соединения, например кислоты и оксиды. Так, обкладочные клетки желудка человека вырабатывают соляную кислоту, которая активирует пищеварительный фермент пепсин, а оксид кремния пропитывает клеточные стенки хвощей и образует панцири диатомовых водорослей. В последние годы исследуется также роль оксида азота (II) в передаче сигналов в клетках и организме.

Органические вещества

Общая характеристика органических веществ клетки

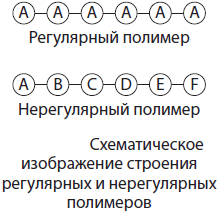

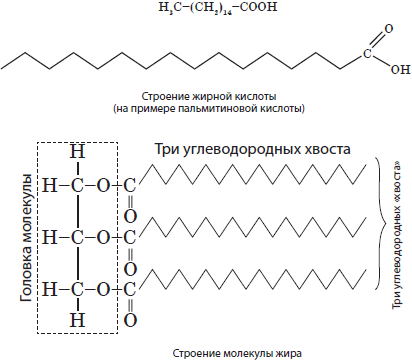

Органические вещества клетки могут быть представлены как относительно простыми молекулами, так и более сложными. В тех случаях, когда сложная молекула (макромолекула) образована значительным числом повторяющихся более простых молекул, ее называют полимером, а структурные единицы — мономерами. В зависимости от того, повторяются или нет звенья полимеров, их относят к регулярным или нерегулярным. Полимеры составляют до 90 % массы сухого вещества клетки. Они относятся к трем основным классам органических соединений — углеводам (полисахариды), белкам и нуклеиновым кислотам. Регулярными полимерами являются полисахариды, а белки и нуклеиновые кислоты — нерегулярными. В белках и нуклеиновых кислотах последовательность мономеров крайне важна, так как они выполняют информационную функцию.

Углеводы

Углеводы — это органические соединения, в состав которых входят в основном три химических элемента — углерод, водород и кислород, хотя целый ряд углеводов содержит также азот или серу. Общая формула углеводов — Сm(H2O)n. Их делят на простые и сложные углеводы.

Простые углеводы (моносахариды) содержат единственную молекулу сахара, которую невозможно расщепить на более простые. Это кристаллические вещества, сладкие на вкус и хорошо растворимые в воде. Моносахариды принимают активное участие в обмене веществ в клетке и входят в состав сложных углеводов — олигосахаридов и полисахаридов.

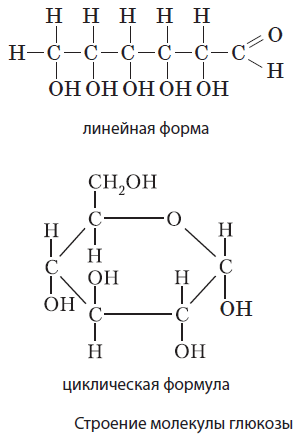

Моносахариды классифицируют по количеству углеродных атомов (С3–С9), например, пентозы (С5) и гексозы (С6). К пентозам относятся рибоза и дезоксирибоза. Рибоза входит в состав РНК и АТФ. Дезоксирибоза является компонентом ДНК. Гексозы (С6Н12О6) — это глюкоза, фруктоза, галактоза и др. Глюкоза (виноградный сахар) встречается во всех организмах, в том числе в крови человека, поскольку является энергетическим резервом. Она входит в состав многих сложных сахаров: сахарозы, лактозы, мальтозы, крахмала, целлюлозы и др. Фруктоза (плодовый сахар) в наибольших концентрациях содержится в плодах, меде, корнеплодах сахарной свеклы. Она не только принимает активное участие в процессах обмена веществ, но и входит в состав сахарозы и некоторых полисахаридов, например инсулина.

Большинство моносахаридов способно давать реакцию серебряного зеркала и восстанавливать медь при добавлении фелинговой жидкости (смесь растворов сульфата меди (II) и калий-натрий виннокислого) и кипячении.

К олигосахаридам относят углеводы, образованные несколькими остатками моносахаридов. Они в основном также хорошо растворимы в воде и сладки на вкус. В зависимости от количества этих остатков различают дисахариды (два остатка),трисахариды (три) и др. К дисахаридам относятся сахароза, лактоза, мальтоза и др. Сахароза (свекловичный или тростниковый сахар) состоит из остатков глюкозы и фруктозы, она встречается в запасающих органах некоторых растений. Особенно много сахарозы в корнеплодах сахарной свеклы и сахарного тростника, откуда их получают промышленным способом. Она служит эталоном сладости углеводов. Лактоза, или молочный сахар, образована остатками глюкозы и галактозы, содержится в материнском и коровьем молоке. Мальтоза (солодовый сахар) состоит из двух остатков глюкозы. Она образуется в процессе расщепления полисахаридов в семенах растений и в пищеварительной системе человека, используется при производстве пива.

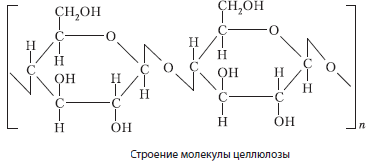

Полисахариды — это биополимеры, мономерами которых являются остатки моно- или дисахаридов. Большинство полисахаридов нерастворимы в воде и несладкие на вкус. К ним относятся крахмал, гликоген, целлюлоза и хитин. Крахмал — это белое порошкообразное вещество, не смачиваемое водой, но образующее при заваривании горячей водой взвесь — клейстер. В действительности крахмал состоит из двух полимеров — менее разветвленной амилозы и более разветвленного амилопектина (рис. 2.9). Мономером как амилозы, так и амилопектина является глюкоза. Крахмал — основное запасное вещество растений, которое в огромных количествах накапливается в семенах, плодах, клубнях, корневищах и других запасающих органах растений. Качественной реакцией на крахмал является реакция с йодом, при которой крахмал окрашивается в сине-фиолетовый цвет.

Гликоген (животный крахмал) — это запасной полисахарид животных и грибов, который у человека в наибольших количествах накапливается в мышцах и печени. Он также нерастворим в воде и несладок на вкус. Мономером гликогена является глюкоза. По сравнению с молекулами крахмала, молекулы гликогена еще более разветвлены.