В чём проявляется транспортная функция крови? Приведите не менее трёх примеров.

Спрятать пояснение

Пояснение.

1) Дыхательная — кровь переносит газы – кислород и углекислый газ.

2) Трофическая — кровь переносит питательные вещества от пищеварительной системы ко всем органам тела.

3) Выделительная — кровь переносит вредные вещества от всех органов тела к органам выделения.

4) Регуляторная — кровь переносит гормоны.

Спрятать критерии

Критерии проверки:

| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |

|---|---|

| Ответ включает все названные выше элементы и не содержит биологических ошибок | 3 |

| Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок.

ИЛИ Ответ включает 3 названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки |

2 |

| Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок.

ИЛИ Ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит негрубые биологические ошибки |

1 |

| Ответ неправильный | 0 |

| Максимальный балл | 3 |

Раздел: Человек

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 3.

Внутренняя среда организма складывается из 3 тесно взаимосвязанных компонентов: кровь, лимфа и межклеточная жидкость (тканевая,

интерстициальная).

В капиллярах стенка состоит из одного слоя клеток, что делает возможным газообмен и обмен питательными веществами с окружающими капилляр тканями. Через стенку

сосуда газы, питательные вещества и вода из крови устремляются к клеткам. В клетках происходит тканевое дыхание, в межклеточную

жидкость выделяется углекислый газ, который затем поступает в кровь, соединяется с гемоглобином и, достигая альвеол в легких,

удаляется из организма.

У лимфатических сосудов есть особенность, которую вы всегда обнаружите на рисунке: они начинаются слепо, в отличие от кровеносных

сосудов. Лимфу в них образует вода, поступающая из межклеточной жидкости. Лимфа участвует в перераспределении жидкости в организме.

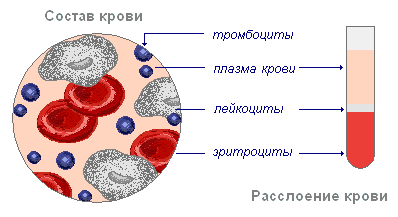

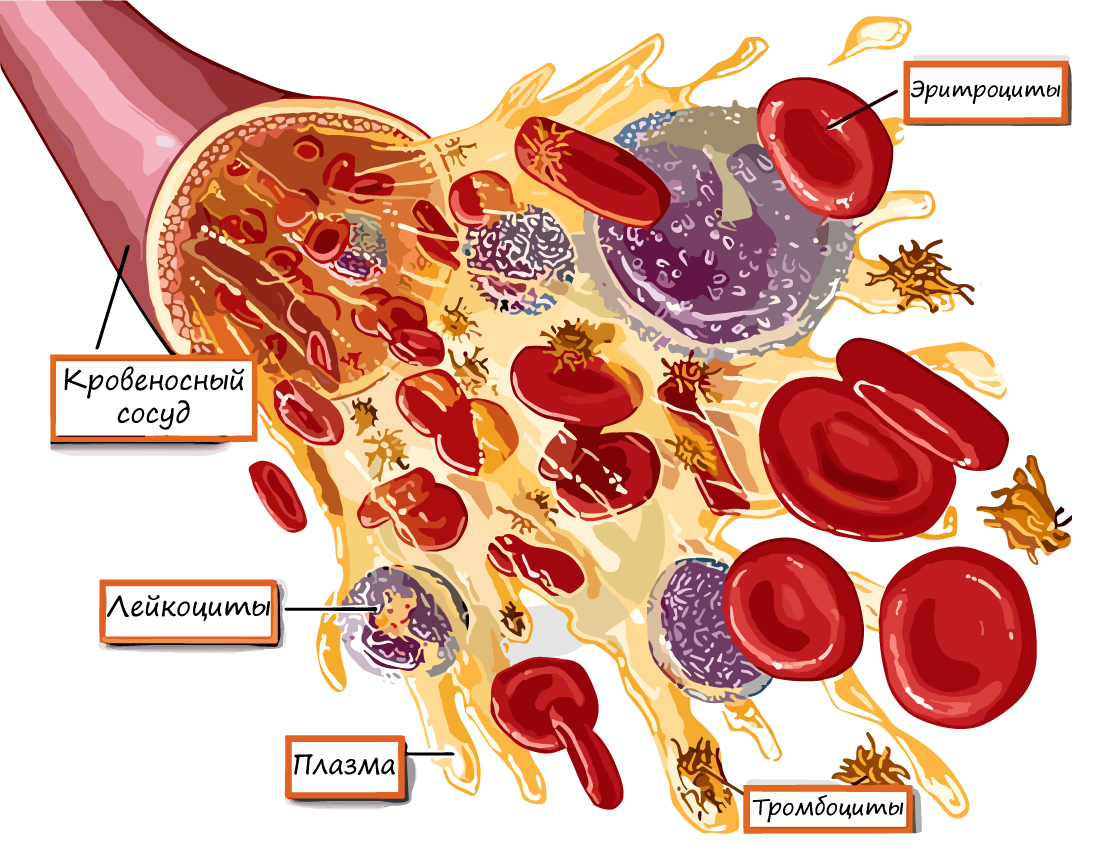

Состав и функции крови

Кровь — важнейшая составляющая внутренней среды организма. Напомню, что эта ткань относится к жидким соединительным

тканям и состоит из плазмы (на 55%) и форменных элементов (оставшиеся 45%). У взрослого человека объем крови составляет 4-6 литра.

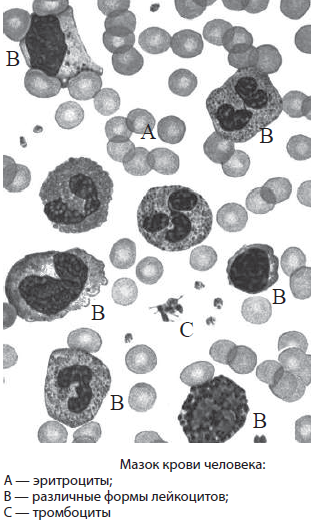

Давайте систематизируем и углубим наши знания о крови. Кровь состоит из:

- Плазмы на 55%

- Трофическую (питательную) — белки плазмы являются источником аминокислот

- Буферную — поддерживают кислотно-щелочное состояние (pH крови = 7,35-7,4)

- Транспортную — белки глобулины транспортируют питательные вещества — жиры, а также гормоны, витамины

- Защитную — в крови циркулируют антитела, белки крови (в частности фибриноген) обеспечивают гемостаз

(свертывание крови) - Форменных элементов

- Эритроциты — от греч. ἐρυθρός — красный и κύτος — вместилище, клетка

- C кислородом — оксигемоглобин

- C углекислым газом — карбгемоглобин

- C угарным газом — карбоксигемоглобин

- Лейкоциты — от др.-греч. λευκός — белый и κύτος — вместилище, тело

- Осуществлении фагоцитоза

- Обезвреживании ядов, токсинов

- Участие в клеточном и гуморальном иммунитете

- Тромбоциты — от греч. θρόμβος — сгусток и κύτος — клетка

В состав плазмы входят различные белки: альбумины, глобулины, фибриноген, ионы Ca2+, K+,

Mg2+, Na+, Cl—, HPO42-, HCO3—.

Плазма выполняет ряд важных функций:

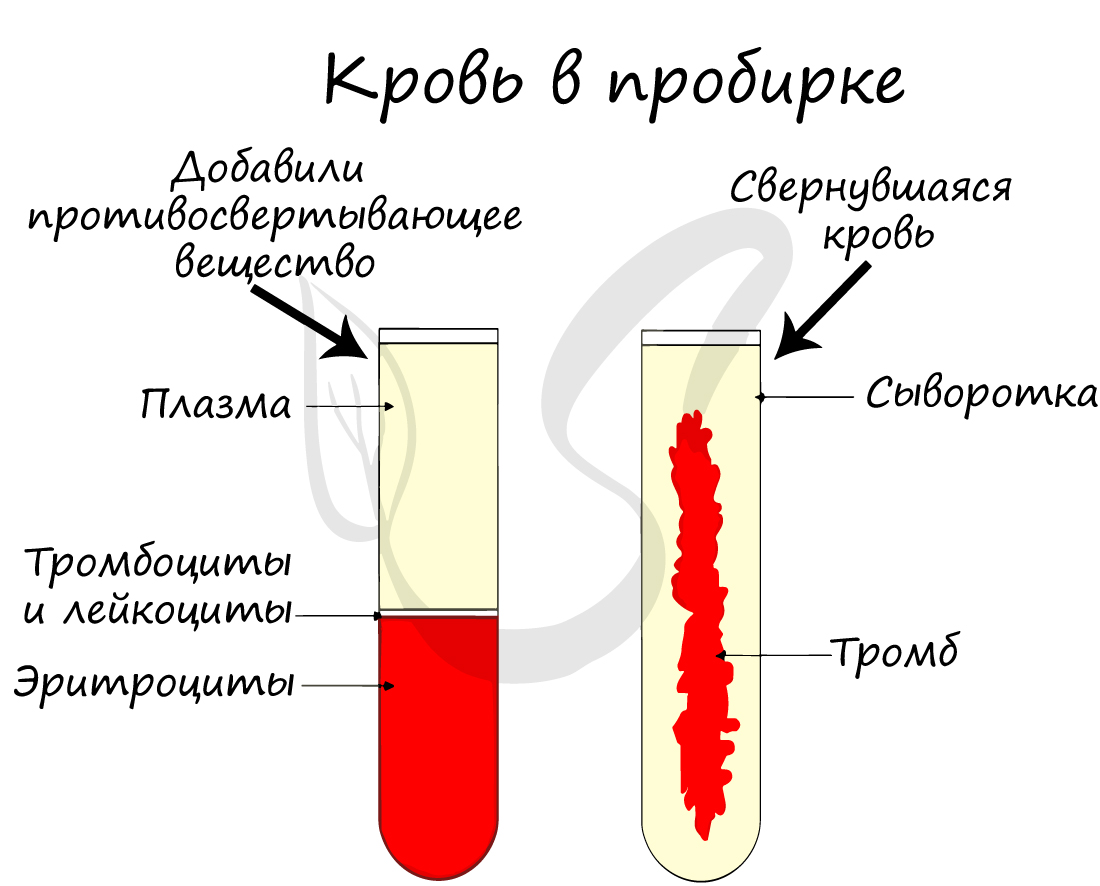

Отметьте, что плазма крови без фибриногена называется сывороткой (она не свертывается, в отличие от плазмы).

Концентрация соли NaCl (хлорида натрия) в крови примерно постоянна и составляет 0,9%.

К ним относятся:

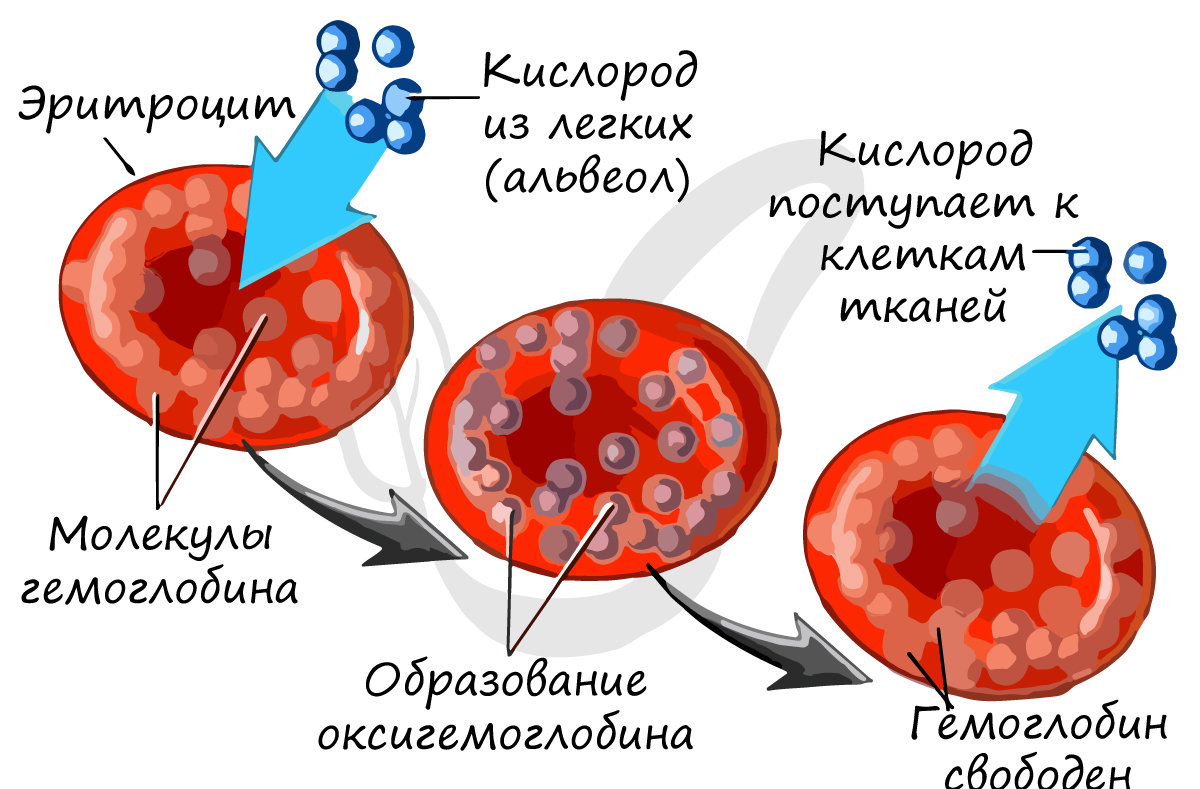

Эритроциты — красные кровяные тельца, основная их

функция — дыхательная — перенос газов: кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей к альвеолам.

В 1 мм3 крови находится около 4-5 млн.

Основной белок эритроцита — гемоглобин, состоящий из железосодержащего гема (Fe) и белка глобина.

Эритроциты имеют характерную двояковогнутую форму, лишены ядра (в отличие от эритроцитов других животных, например,

эритроциты лягушки содержат ядро). Их маленький диаметр и способность складываться помогает им проникать через самые

мельчайшие сосуды нашего тела — капилляры, диаметр которых меньше, чем диаметр эритроцита!

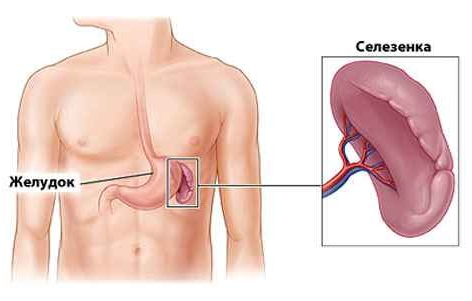

Эритроциты дифференцируются в красном костном мозге (в губчатом веществе костей), срок их жизни составляет 120 дней. К окончанию жизненного цикла их форма становится шарообразной. Такие старые шарообразные эритроциты

задерживаются в печени и селезенке, которая называется кладбищем эритроцитов. Здесь они разрушаются, а их остатки

фагоцитируются.

Из статьи о легких вы уже знаете, что гемоглобин образует соединения:

Сродство гемоглобина к угарному газу в 300 раз выше, чем к кислороду, поэтому карбоксигемоглобин

очень устойчив.

Вообразите: при содержании во вдыхаемом воздухе 0,1% угарного газа 80% от общего количества гемоглобина

связываются с угарным газом, а не с кислородом! Угарный газ образуется при пожарах в замкнутом пространстве,

отравиться им и потерять сознание можно очень быстро. Если немедленно не вынести человека на свежий воздух,

то летальный исход становится неизбежным.

Запомните, что у людей, живущих в горной местности, количество эритроцитов в крови несколько выше, чем у

обитателей равнины. Это связано с тем, что концентрация кислорода в горах ниже средней, вследствие чего

компенсаторно увеличивается содержание эритроцитов в крови, чтобы переносить больше кислорода.

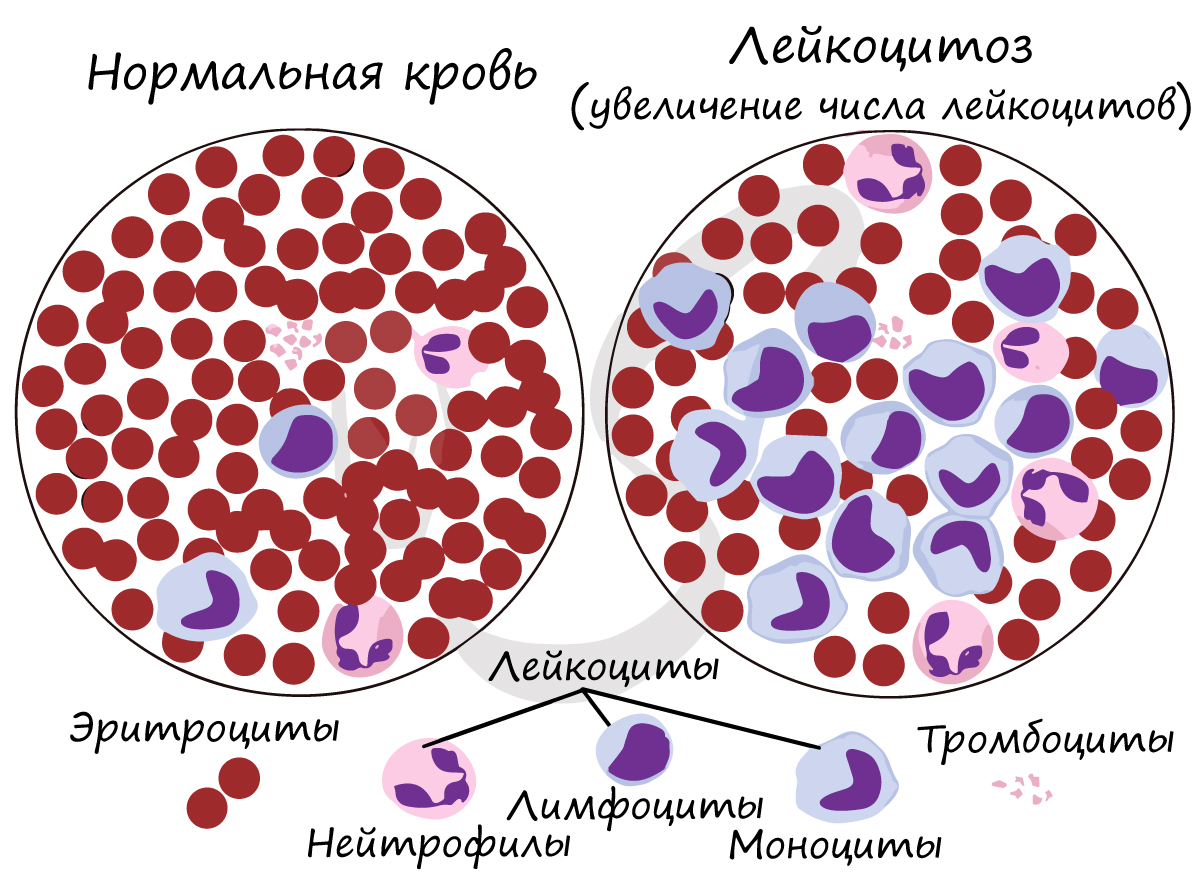

Лейкоциты — белые кровяные тельца, имеющие ядро и не содержащие гемоглобин. Дифференцируются в красном костном мозге,

лимфатических узлах. С кровью переносятся к тканям организма, где проходит основная часть их жизненного цикла: они выполняют защитную функцию, которая заключается в:

Число лейкоцитов в 1 мм3 крови 4-9 тысяч. Лейкоциты разнообразны по форме и строению, среди них встречаются

нейтрофилы, лимфоциты, моноциты. Их деятельность направлена на защиту организма: они обеспечивают иммунитет.

Если количество лейкоцитов

увеличено в анализе крови, то врач может заподозрить инфекционный процесс: при его наличии количество лейкоцитов возрастает, чтобы

уничтожить бактерии и вирусы, попавшие в организм.

Около 25-40% от всех лейкоцитов составляют лимфоциты, в популяции которых можно обнаружить T- и B-лимфоциты. Они

выполняют важнейшие функции, благодаря которым формируется иммунитет.

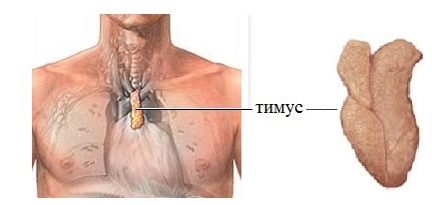

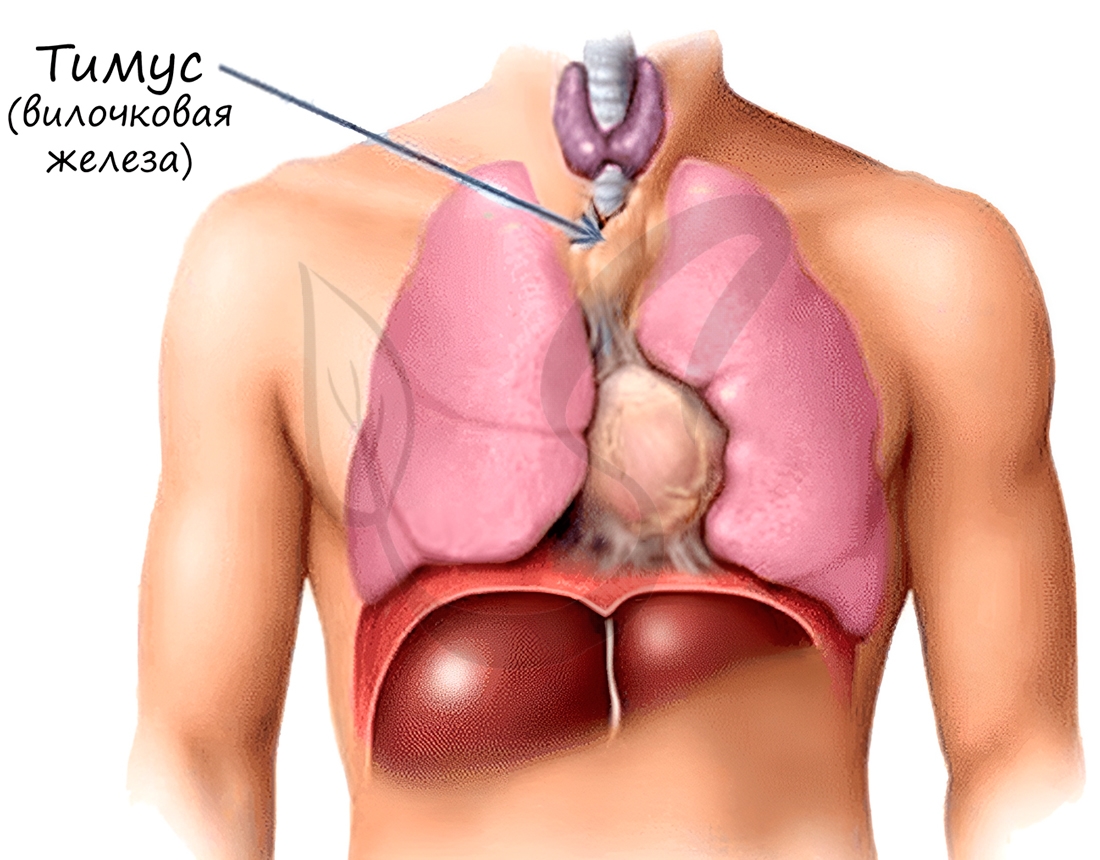

T-лимфоциты созревают в специальном органе — тимусе (вилочковой железе). Они обеспечивают клеточный иммунитет, выявляют

и уничтожают мутантные (раковые) клетки, миллионы которых ежедневно образуются даже у здорового человека. Уничтожают в организме подобные клетки T-лимфоциты путем фагоцитоза.

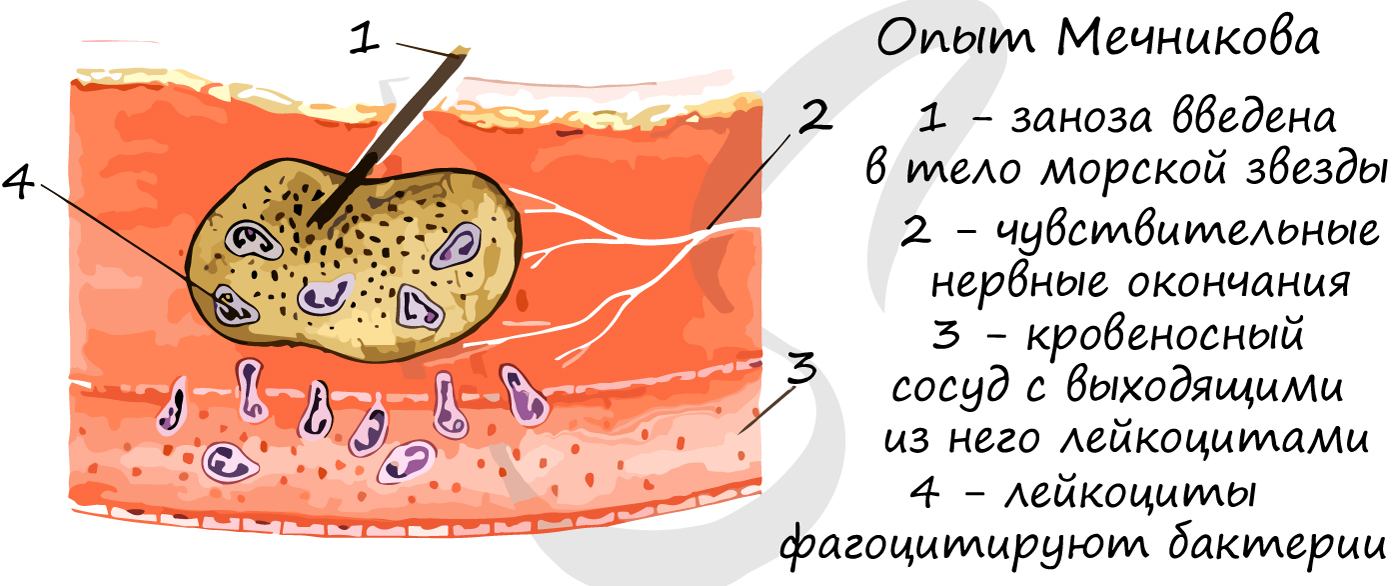

Фагоцитоз — процесс, при котором клетки захватывают и переваривают твердые частицы (другие клетки). Создатель фагоцитарной

теории иммунитета И.И. Мечников провел опыт, который наглядно демонстрирует, что лейкоциты способны выходить из кровеносного

русла в ткани (при воспалении), фагоцитировать попавшие в рану чужеродные белки, бактерии.

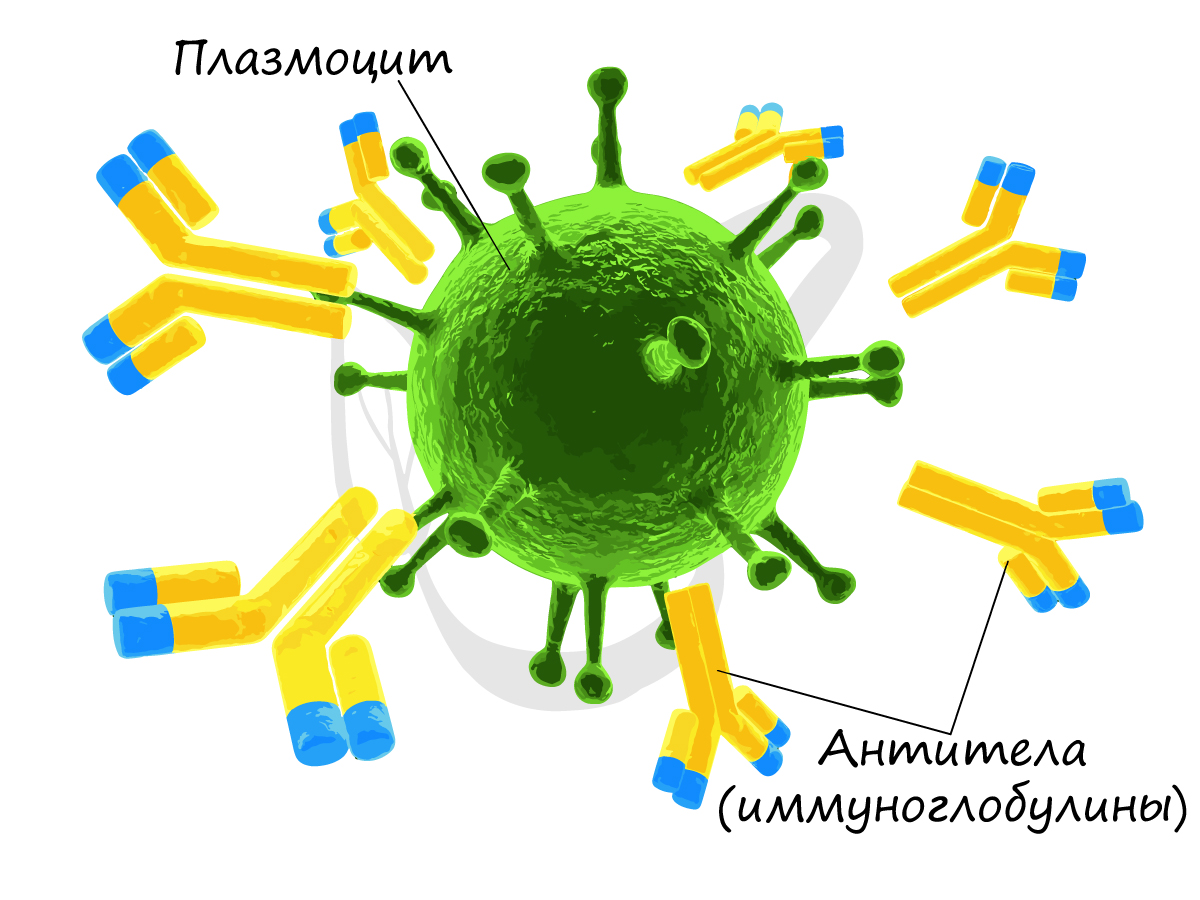

Гуморальный (греч. humor — жидкость) иммунитет обеспечивается B-лимфоцитами. После контакта с антигеном (чужеродное вещество в организме) B-лимфоцит

превращается в плазмоцит — клетку, которая вырабатывает антитела. Антитела (иммуноглобулины) — белковые молекулы, препятствующие размножению микроорганизмов и нейтрализующие выделяемые ими токсины.

Часть плазмоцитов может оставаться в организме после устранения антигена многие годы, эта часть обеспечивает иммунную память, благодаря которой

в случае повторного попадания того же антигена — человек не заболеет, либо легко и быстро перенесет болезнь.

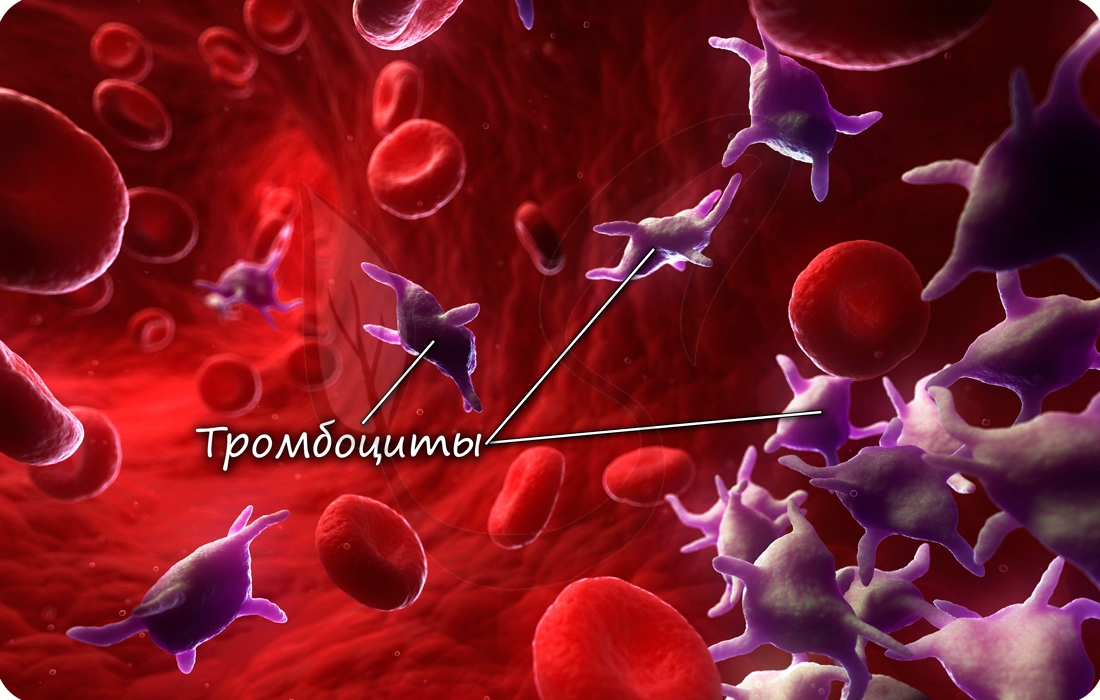

Устаревшее название тромбоцитов — кровяные пластинки. Тромбоциты — клеточные элементы крови, представляющие собой круглые безъядерные

образования. В 1 мм3 насчитывается 250-400 тысяч клеток.

Дифференцируются (образуются) тромбоциты в красном костном мозге. На их поверхности имеются рецепторы,

которые активируются при повреждении кровеносного русла. Они играют важную роль в процессе

гемостаза — свертывания крови, предотвращают кровопотерю.

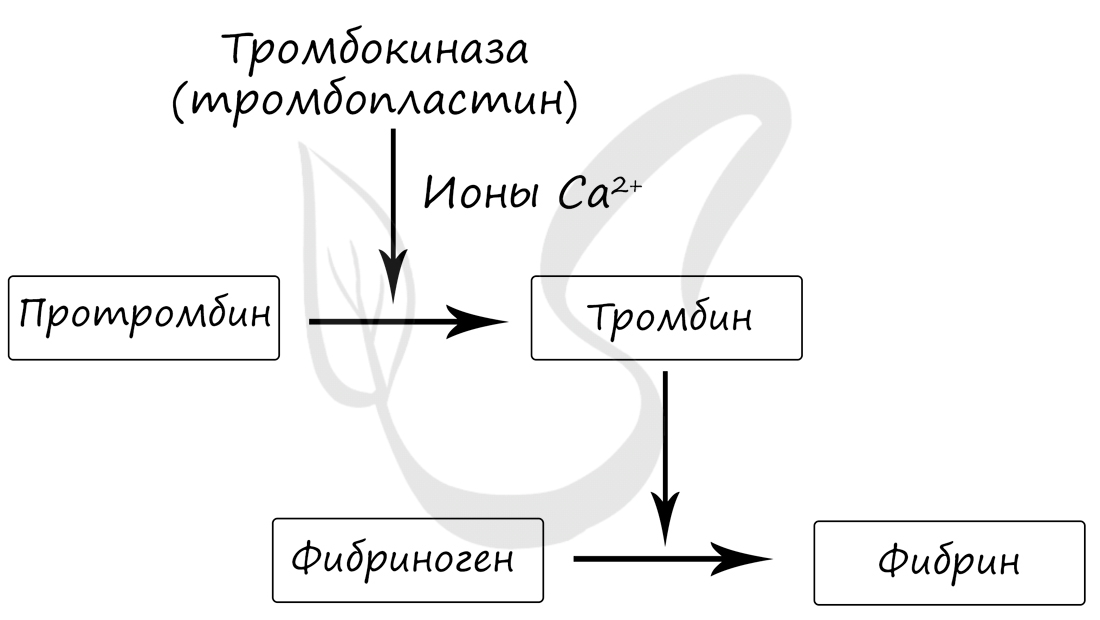

Процесс гемостаза требует нашего особого внимания. Гемостаз (от греч. haima — кровь + stasis — стояние) —

процесс свертывания крови, являющийся важнейшим защитным механизмом от кровопотери. Активируется при

повреждении кровеносных сосудов.

Гемостаз зависит от множества факторов, среди которых важное место отводится ионам Ca2+. Гемостаз происходит

следующим образом: при повреждении сосуда из тромбоцитов высвобождаются тромбопластины, которые способствуют переходу протромбина в тромбин. В свою очередь, тромбин способствует переходу растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин.

Истинный тромб образуется при переходе растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин, нити которого

создают «сетку», где застревают эритроциты. В результате останавливается кровотечение из сосуда.

Группы крови и трансфузия (переливание)

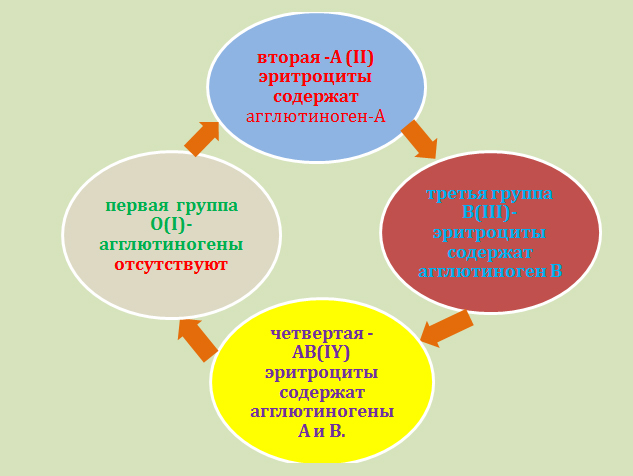

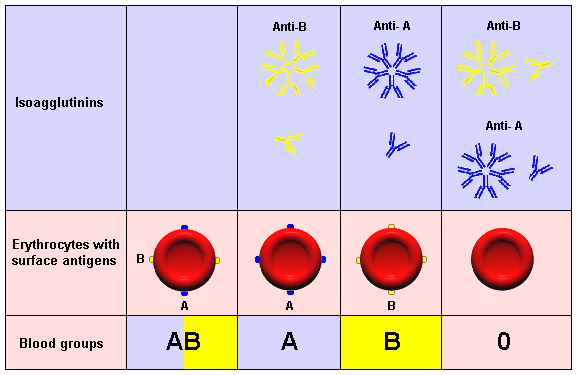

Не могу утаить, что существует более 30 различных систем групп крови. Наиболее широко используемая (в том числе и в

медицине при переливании крови) — система AB0. Она основана на том факте, что на мембране эритроцитов располагаются различные

антигены, определенные генетически. На основании сходства этих антигенов людей делят на 4 группы.

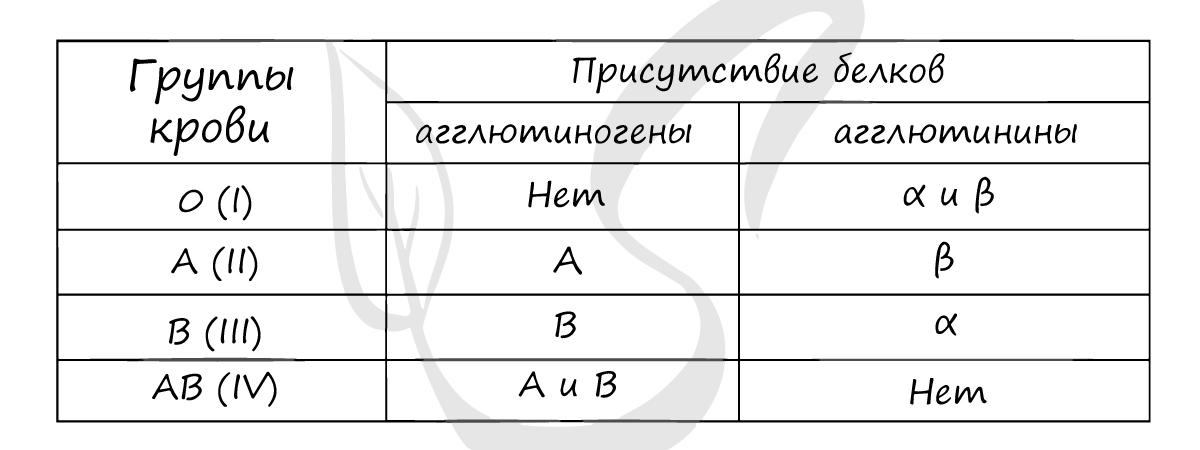

Наибольшее значение в системе AB0 имеют агглютиногены A и B, расположенные на поверхности эритроцитов, и агглютинины α и β.

Если встречаются два одинаковых компонента, к примеру: агглютиноген A и агглютинины α, то начинается реакция агглютинации —

эритроциты начинают склеиваться.

Агглютинацию ни в коем случае нельзя допустить, она может сильно ухудшить состояние пациента

вплоть до летального исхода. При переливании крови строго соблюдается следующее правило: переливается только кровь,

относящаяся к одной и той же группе. Это наилучший вариант, однако, и здесь бывают неудачные переливания, заканчивающиеся

гибелью пациента, ведь ранее я уточнил, что система AB0 является лишь одной из 30 систем групп крови, а учесть их все

не представляется возможным.

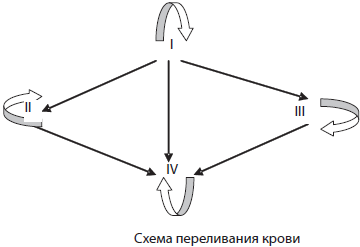

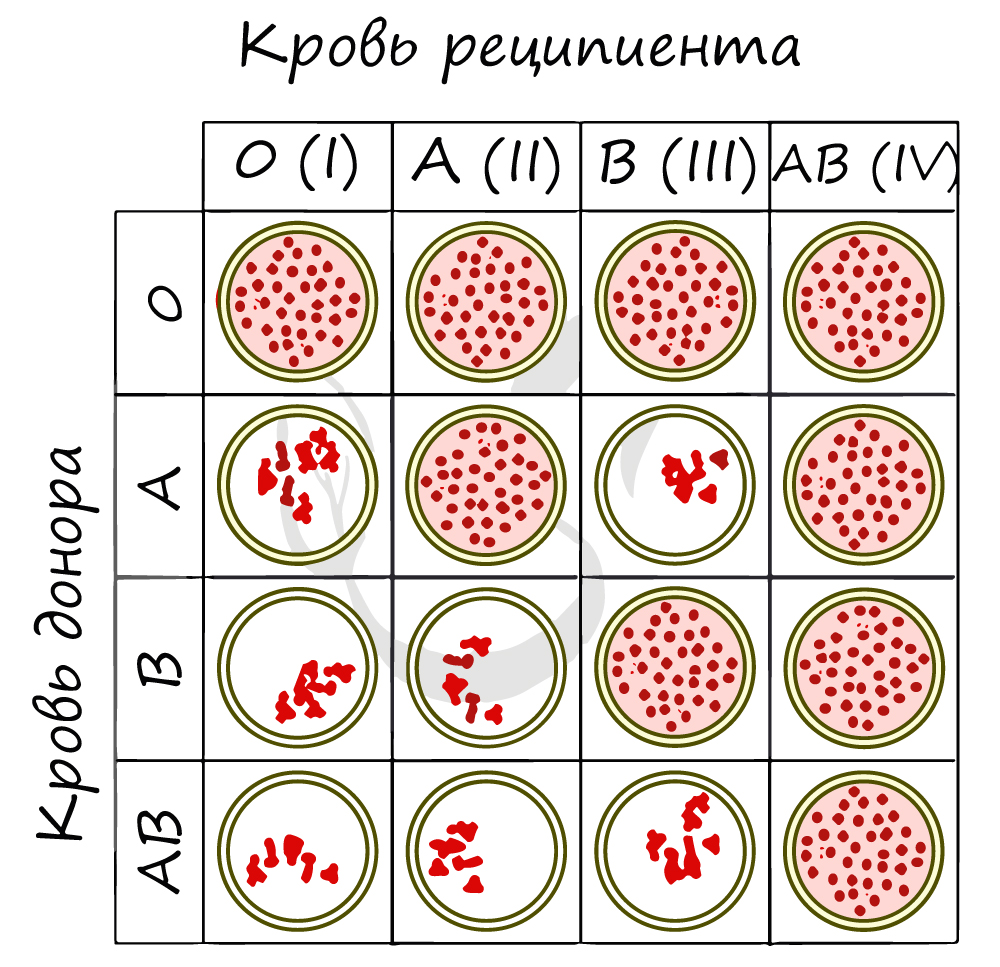

Ниже вы найдете схему, где группы крови (по системе AB0) проверяют на совместимость. Реципиентом называют того, кому переливают кровь,

а донором — от кого переливают. Если вы видите сгустки эритроцитов, то это значит, что произошла агглютинация, и переливание крови от донора к реципиенту ни к чему хорошему не приведет.

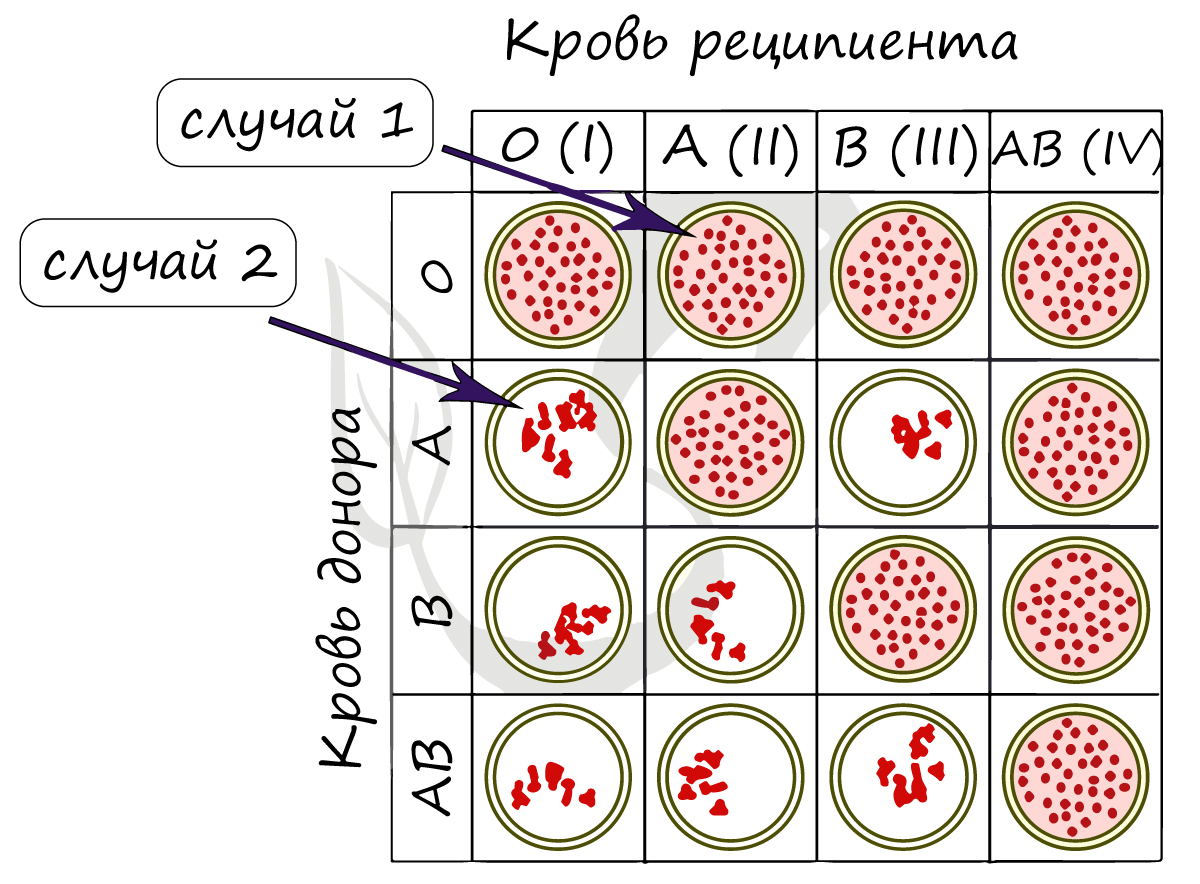

В рамках заданий ЕГЭ (по опыту решений) переливанию подвергаются именно эритроциты, то есть агглютиногены. Для более полного понимания рассмотрим два случая.

1) При переливании крови от донора 0 к реципиенту A (II) агглютинации не происходит (кровь донора не содержит агглютиногенов).

2) При переливании крови от донора A к реципиенту 0 (I) агглютинация происходит (кровь донора содержит агглютиноген A).

Из-за того, что вместе оказываются агглютинин α и агглютиноген A между эритроцитами начинается агглютинация — они

склеиваются.

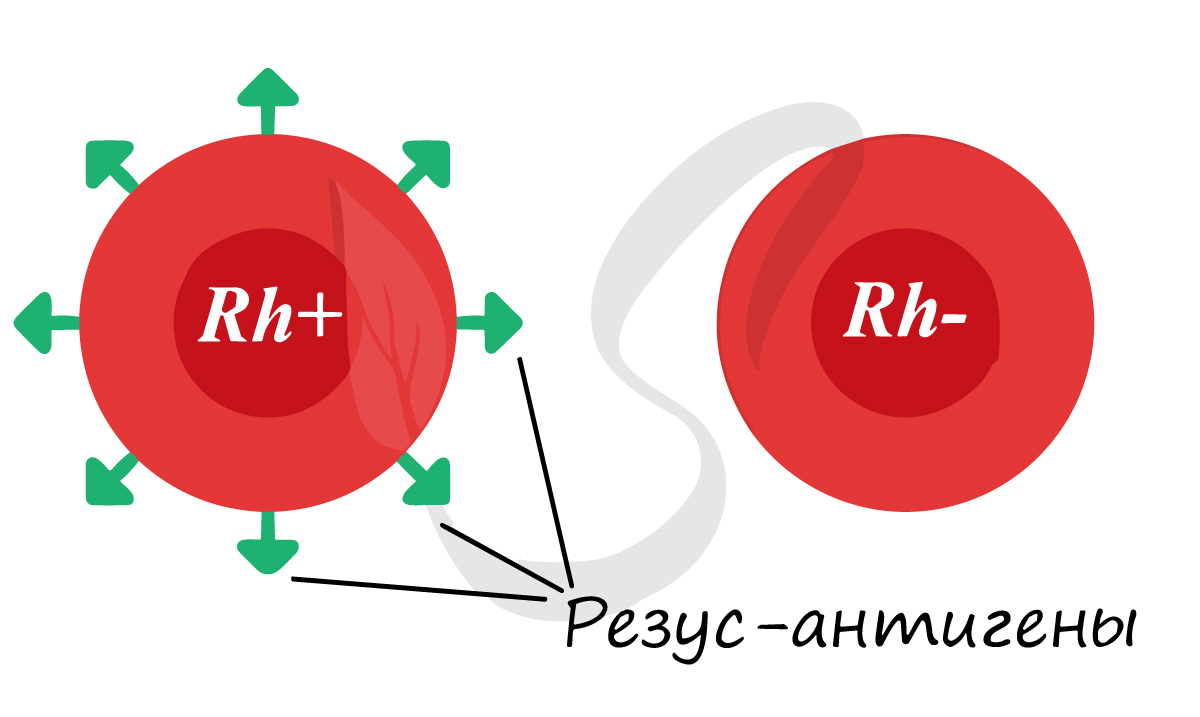

Резус-фактор (Rh-фактор) и резус-конфликт

Помимо агглютиногенов системы AB0 на поверхности эритроцитов могут присутствовать резус-антигены. «Могут» — потому что

у большинства людей они есть (85%), а у некоторых резус-антигены отсутствуют (15%). Если данные белки имеются, то

говорят, что у человека положительный резус-фактор, если белки отсутствуют — отрицательный резус-фактор.

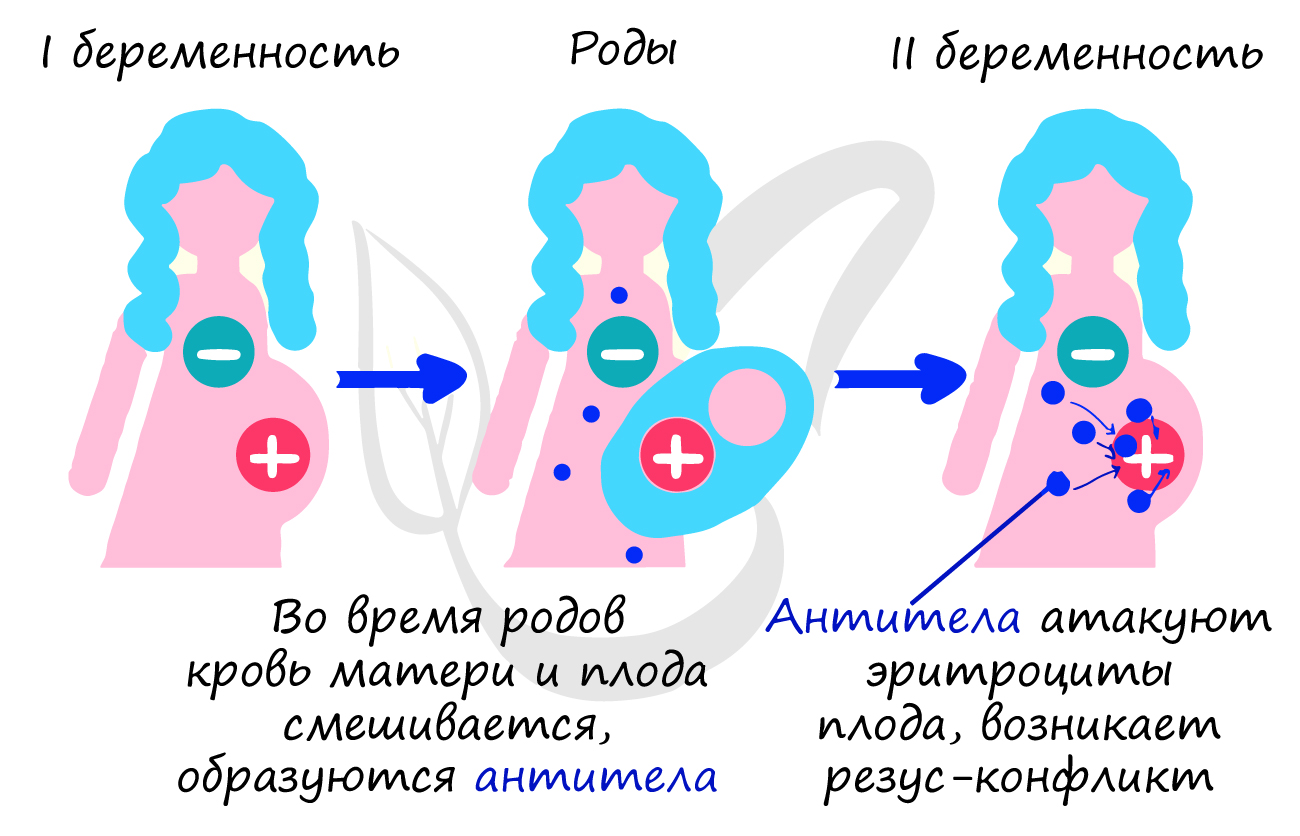

Особую важность приобретает резус-фактор у матери и плода. Если женщина резус-отрицательна, а плод

резус-положителен, то при повторной беременности существует риск резус-конфликта: антитела матери начнут атаковать

эритроциты плода, которые разрушатся и плод погибент от гипоксии (нехватки кислорода).

Заметьте — при первой беременности нет угрозы резус-конфликта. Если женщина резус-положительна, то никакого резус-конфликта

не может быть априори, независимо от того резус-положительный или резус-отрицательный плод.

Опасность резус-конфликта вовсе не значит, что вы должны выбирать свою половинку руководствуясь наличием или отсутствием

резус-антигенов)) Они не должны вам препятствовать!) Доложу вам, что на сегодняшней день арсенал лекарственных препаратов

помогает устранить резус-конфликт и успешно рожать женщине во 2, 3, и т.д. раз. Главное, чтобы беременность протекала под наблюдением врача с самого раннего срока.

Лимфа, лимфатическая система

Лимфа, как и кровь, образует внутреннюю среду организма. В самом начале статьи была схема, на которой видно, как кровь,

тканевая жидкость и лимфа соотносятся друг с другом. В норме избыток жидкости выводится из тканей по лимфатическим сосудам.

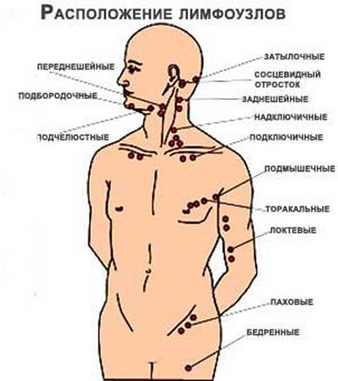

Состав лимфы близок к плазме крови: в лимфе можно обнаружить антитела, фибриноген и ферменты. Лимфатические сосуды

впадают в лимфатические узлы, которые М.Р. Сапин, выдающийся анатом, называл «сторожевые посты». Здесь появляются

лимфоциты — важнейшее звено иммунитета, и происходит фагоцитоз бактерий.

Подытоживая полученные знания, давайте соберем вместе функции лимфатической системы:

- Защитная — в лимфатических узлах образуются лимфоциты, происходит фагоцитоз бактерий

- Транспортная — в лимфатические сосуды кишечника всасываются жиры

- Возврат белка в кровь из тканевой жидкости

- Перераспределение жидкости в организме

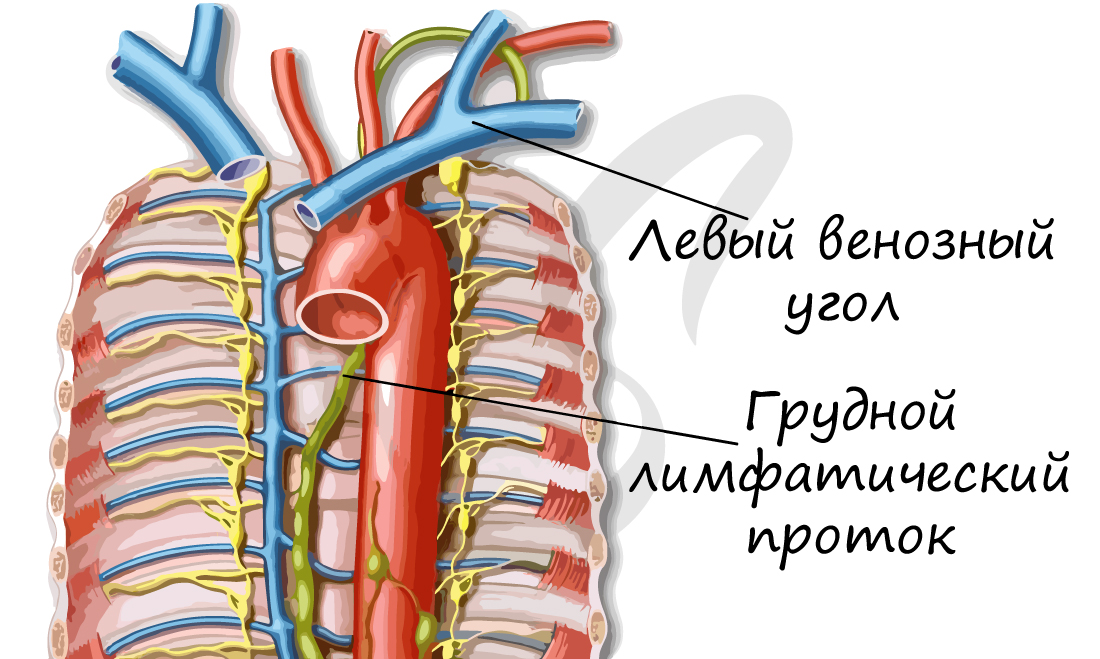

Куда же течет вся лимфа с жирами, лимфоцитами и белками? В конечном итоге лимфатическая система соединяется с кровеносной,

впадая в нее в области левого и правого венозных углов. Таким образом, лимфатическая и кровеносная системы теснейшим образом

связаны друг с другом.

Виды иммунитета

Мы уже отчасти касались темы иммунитета в нашей статье и отмечали особый вклад И.И. Мечникова в создании фагоцитарной теории

иммунитета.

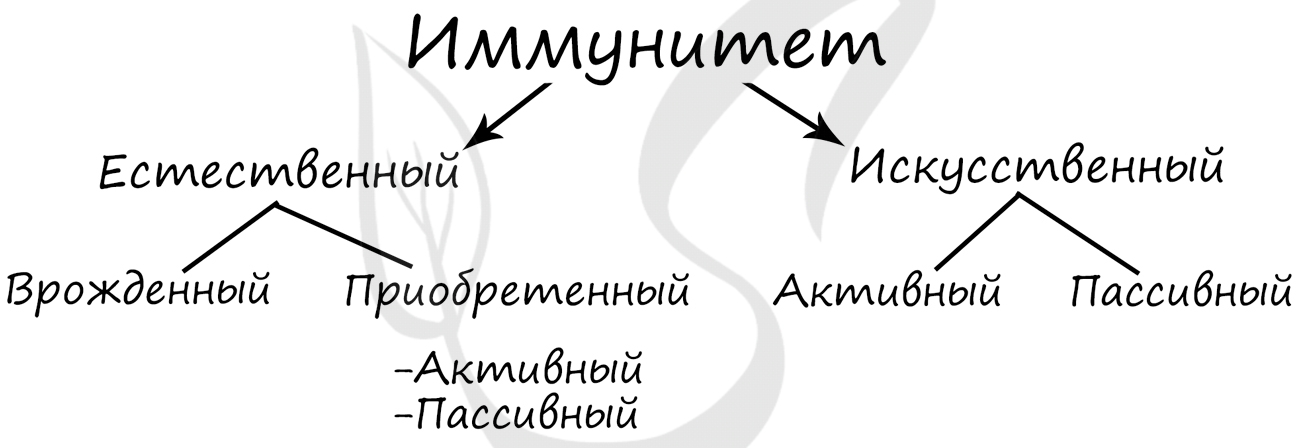

Иммунитет — способ защиты организма и поддержания гомеостаза внутренней среды, предупреждающий размножение

в организме инфекционных агентов. Выделяют естественный и искусственный иммунитет.

Естественный иммунитет включает в себя врожденный (видовой) и приобретенный (индивидуальный).

Врожденный иммунитет заключается в невосприимчивости человека к болезням животных: человек не может заболеть многими

болезнями собак, и, наоборот, собаки невосприимчивы ко многим заболеваниям человека.

Приобретенный (индивидуальный) иммунитет бывает активный и пассивный.

- Активный

- Пассивный

Вырабатывается человеком в ответ на внедрение инфекционного агента через 10-12 дней (образование антител)

Состоит в переходе материнских антител в кровь плода, также антитела поступают вместе

с грудным молоком. Пассивным этот вид иммунитета называется потому, что сам организм антитела не вырабатывает, а использует уже готовые.

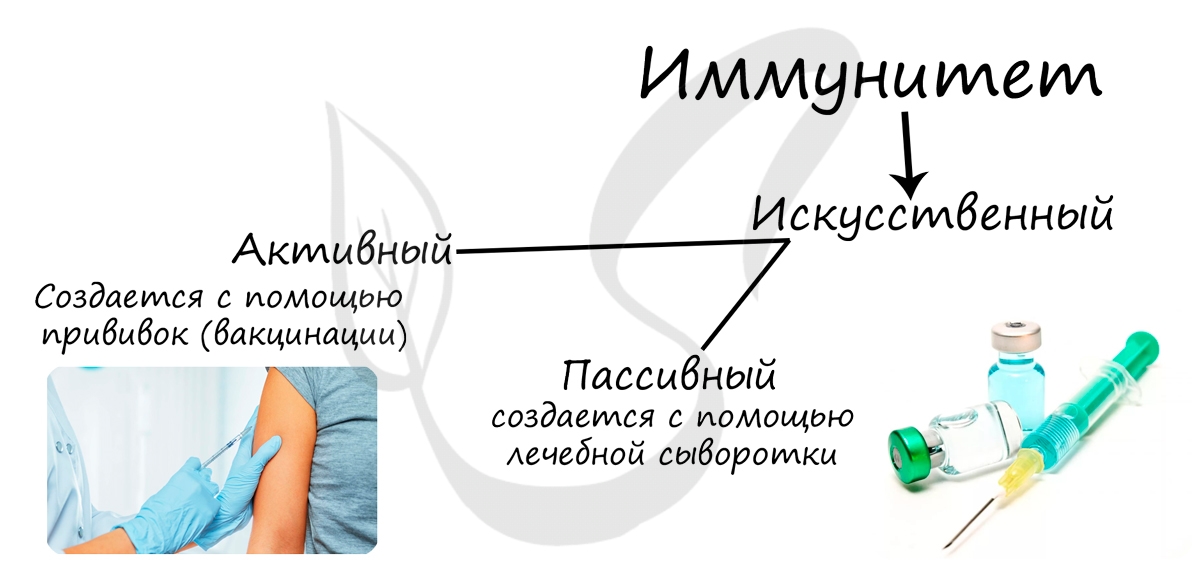

Искусственный иммунитет делится на активный и пассивный.

Активный искусственный создается с помощью прививок — вакцинации. При вакцинации в организм здорового человека вводят разрушенные или ослабленные инфекционные агенты (вакцину), с которыми лейкоциты легко справляются, в результате чего вырабатываются антитела. Это напоминает тренировку перед матчем: когда настоящий вирус/бактерия попадут

в организм, лейкоцитам будет все о них известно, и они быстро выработают антитела, за счет чего заболевание пройдет либо в легкой,

либо в бессимптомной форме.

Пассивный искусственный иммунитет подразумевает применение лечебной сыворотки, которая содержит готовые антитела к возбудителю

заболевания. Часто сыворотки применяются в экстренных случаях, когда заболевание протекает тяжело и медлить нельзя. Существует

противоботулиническая сыворотка (применятся при тяжелейшем заболевании — ботулизме), антирабическая сыворотка (против вируса

бешенства).

Лечебные сыворотки получают из крови животных, зараженных определенным вирусом или бактерией. Получение сыворотки заключается

в выделении из крови готовых антител к данному возбудителю. Применяются сыворотки не только в лечебных, но и в профилактических

целях.

Позвольте добавить краткую и важную историческую сводку. Первая прививка была сделана Эдвардом Дженнером в 1796 году. Он заметил, что

доярки, переболевшие коровьей оспой, невосприимчивы к натуральной. Получив согласие родителей ребенка, Дженнер заразил ребенка (!) коровьей оспой, тот перенес ее и через две недели был невосприимчив к натуральной оспе. Так Эдвард Дженнер начал эпоху вакцинации.

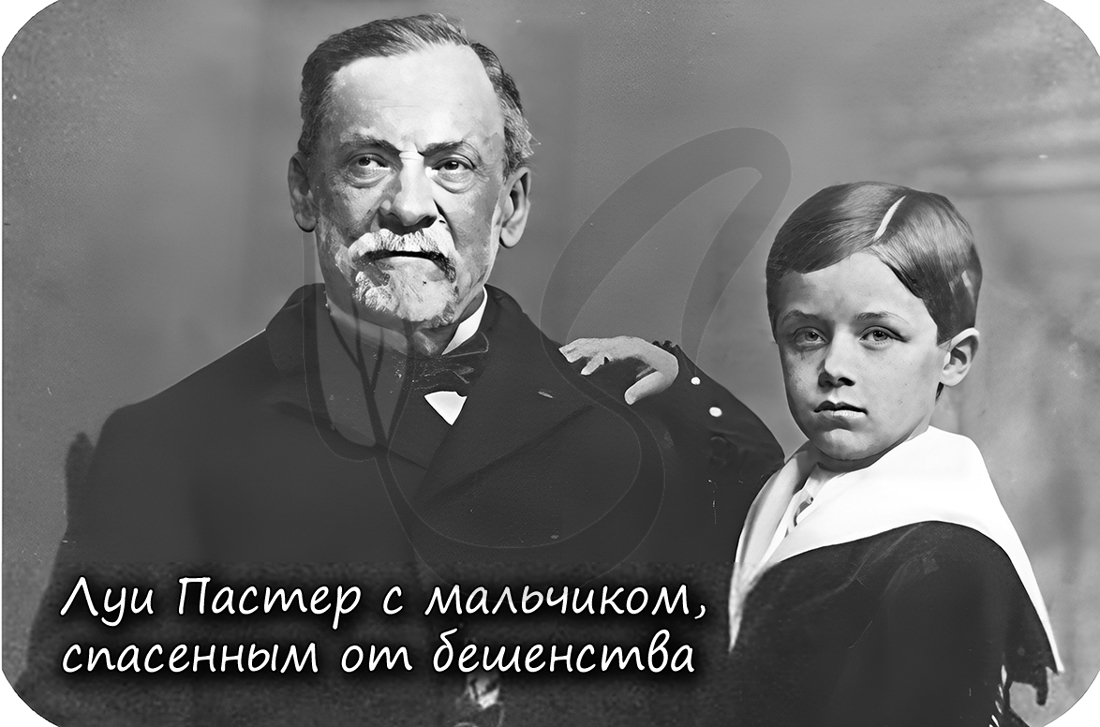

Луи Пастер также внес огромнейший вклад, создав и сделав первую прививку от бешенства в 1885 году. Мать привезла к нему в Париж сына,

которого покусала бешеная собака. Было очевидно, что без вмешательства мальчик умрет. Пастер взял на себя огромную ответственность (к слову,

не имея врачебной лицензии) и 14 дней вводил мальчику изобретенную вакцину. Мальчик вылечился, симптомы бешенства не развились. Примечательно,

что всю взрослую жизнь спасенный юноша посвятил Пастеру, работая сторожем в Пастеровском музее.

Заболевания

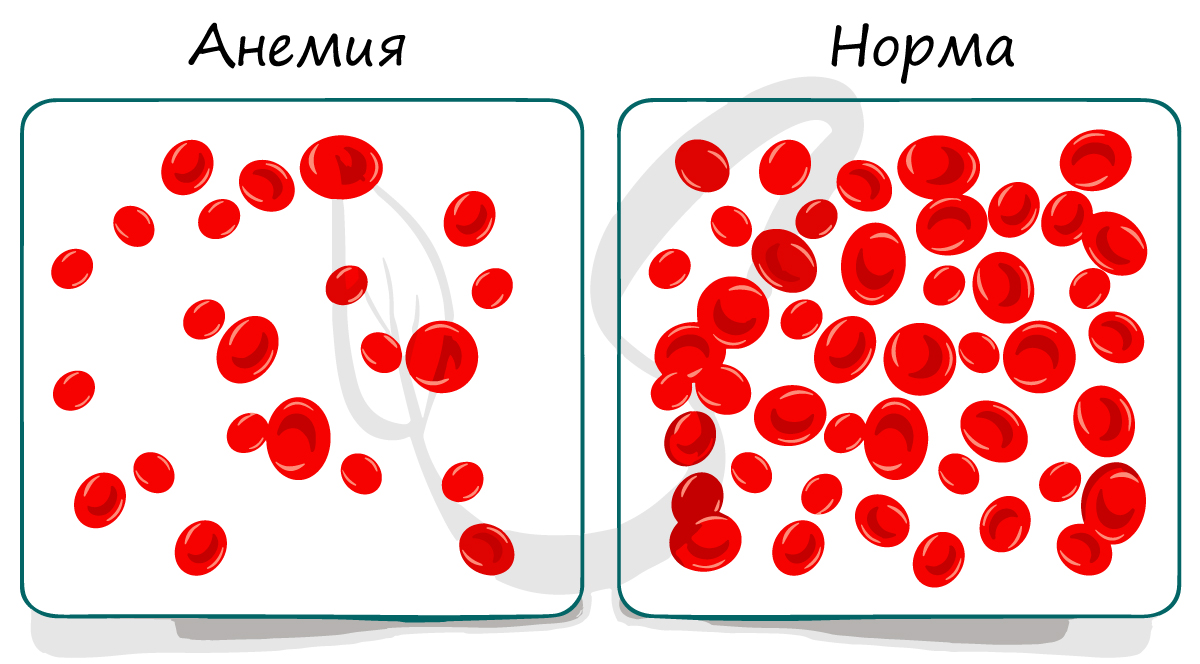

Анемия (от др.-греч. ἀν- — приставка со значением отрицания и αἷμα «кровь»), или малокровие — снижение концентрации гемоглобина в крови,

очень часто с одновременным уменьшением количества эритроцитов. Вам уже известна основная функция эритроцитов, и вы легко сможете догадаться,

что при анемии кислорода к тканям поступает меньше должного уровня — отсюда и развиваются симптомы анемии.

Пациенты могут жаловаться на непривычную одышку (учащение дыхания) при незначительных физических нагрузках, общую слабость, быструю утомляемость,

головную боль, сердцебиение, шум в ушах. При анализе крови анемию выявить легко, гораздо сложнее выявить причину, из-за которой анемия возникла.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость.

состав внутренней среды организма

| Состав | Где течет | Функция |

|

Кровь: 60 % — плазма крови 40 % — форменные элементы |

в кровеносных сосудах |

|

| Лимфа:

97 % — плазма крови 3 % — лейкоциты |

в лимфатических сосудах |

|

|

Тканевая жидкость: плазма крови (меньше белка) |

среди тканей — контактирует с клетками |

|

гомеостаз

Гомеостаз — совокупность механизмов, обеспечивающих постоянство состава внутренней среды организма.

Для внутренней среды организма характерно относительное постоянство состава и физико-химических свойств. При изменении какого-либо параметра внутренней среды в организме включаются мощные системы саморегуляции. Они обеспечивают изменение функций многих органов и систем так, чтобы их работа восстановила исходный баланс.

Транспорт веществ во внутренней среде организма

ТРАНСПОРТ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

ТРАНСПОРТ ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЗМА

кровь

Функции крови:

- Транспортная: перенос кислорода от легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким; доставка питательных веществ, витаминов, минеральных веществ и воды от органов пищеварения к тканям; удаление из тканей конечных продуктов метаболизма, лишней воды и минеральных солей.

- Защитная: участие в клеточных и гуморальных механизмах иммунитета, в свертывании крови и остановке кровотечения.

- Регуляторная: регуляция температуры, водно-солевого обмена между кровью и тканями, перенос гормонов.

- Гомеостатическая: поддержание стабильности показателей гомеостаза (рН, осмотического давления (давления, оказываемое растворенным веществом посредством движения его молекул) и др.).

Рис. 1. Состав крови

| Элемент крови | Строение/состав | Функция |

|---|---|---|

| плазма | желтоватая полупрозрачная жидкость из воды, минеральных и органических веществ |

|

| эритроциты |

красные клетки крови:

|

|

| лейкоциты |

белые клетки крови:

|

|

| тромбоциты |

кровяные пластинки:

|

|

Первый компонент внутренней среды организма — кровь — имеет жидкую консистенцию и красный цвет. Красный цвет крови придает гемоглобин, содержащийся в эритроцитах.

Кислотно-щелочная реакция крови (рН) составляет 7,36 — 7,42.

Общее количество крови в организме взрослого человека в норме составляет 6 — 8 % от массы тела и равно примерно 4,5 — 6 л. В кровеносной системе находится 60 — 70 % крови — это так называемая циркулирующая кровь.

Другая часть крови (30 — 40 %) содержится в специальных кровяных депо (печени, селезёнке, сосудах кожи, лёгких) — это депонированная, или резервная, кровь. При резком увеличении потребности организма в кислороде (при подъёме на высоту или усиленной физической работе), или при большой потери крови (при кровотечениях) из кровяных депо происходит выброс крови, и объем циркулирующей крови повышается.

Кровь состоит из жидкой части — плазмы — и взвешенных в ней форменных элементов(рис. 1).

плазма

На долю плазмы приходится 55 — 60 % объема крови.

Гистологически плазма является межклеточным веществом жидкой соединительной ткани (крови).

Плазма содержит 90 — 92 % воды и 8 — 10 % сухого остатка, главным образом белков (7 — 8 %) и минеральных солей (1 %).

Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген.

БЕЛКИ ПЛАЗМЫ КРОВИ

В плазме также растворены питательные вещества: аминокислоты, глюкоза (0,11 %), липиды. В плазму поступают и конечные продукты обмена веществ: мочевина, мочевая кислота и др. В плазме содержатся также различные гормоны, ферменты и другие биологически активные вещества.

Минеральные вещества плазмы составляют около 1 % (катионы Na+Na+, K+K+, Са2+Са2+, анионыСl–Сl–, НСО–3НСО3–, НРО2−4НРО42−).

Сыворотка крови — плазма крови, лишённая фибриногена.

Сыворотки получают либо путём естественного свёртывания плазмы (оставшаяся ждкая часть и есть сыворотка), либо путем стимуляции превращения фибриногена в нерастворимый фибрин — осаждение — ионами кальция.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЫ В МЕДИЦИНЕ

форменные элементы крови

На долю форменных элементов в циркулирующей крови приходится 40 — 45 % объема.

В эмбриональный период кровь образуется одновременно с сосудами из мезенхимы. Клетки мезенхимы, дающие начало первичным элементам крови, называютсягемоцитобластами. Проходя сложный путь развития, они преобразуются в зрелые кровяные клетки.

Гемопоэз — процесс образования клеток крови.

У плода образование кровяных элементов происходит в печени, а у взрослого человека в специальных кроветворных (гемопоэтических) органах — в красном костном мозге и в селезенке.

К форменным элементам крови относятся эритроциты, лейкоциты и тромбоциты (кровяные пластинки).

ЭРИТРОЦИТЫ

Эритроциты — красные клетки крови.

Это безъядерные, двояковогнутые, не способные к делению клетки (рис. 2).

Рис. 2. Эритроциты в артериоле

Эритроциты имеют форму двояковогнутого диска, что обеспечивает более эффективное захватывание кислорода. Кроме того, благодаря двояковогнутой форме эритроциты способны упруго деформироваться и проходить через самые тонкие капилляры (рис. 3, 4).

Рис. 3. Эритроцит в капилляре Рис. 4. Поток эритроцитов в капилляре

В процессе дифференцировки ядро утрачивается и весь внутренний объем эритроцита заполняется железосодержащим белком — гемоглобином.

Гемоглобин человек — это сложный белок из класса глобулинов, состоящий из 4 белковых субъединиц и гема — пигментной группы, содержащей ион железа (II) (рис. 5).

Рис. 5. Строение гемоглобина

Именно гемоглобин присоединяет к себе кислород в капиллярах легких, превращаясь воксигемоглобин, и транспортирует его ко всем тканям организма (рис. 6).

Рис. 6. Функция гемоглобина

Гемоглобин синтезируется в клетках красного костного мозга и для нормального его образования необходимо достаточное поступление железа с пищей.

В норме содержание гемоглобина в 1 л крови взрослого человека равно 115 — 160 г.

Функции гемоглобина:

- транспорт кислорода и углекислого газа;

- принимает участие в поддержании постоянства рН крови (буферные свойства гемоглобина)

ФЕТАЛЬНЫЙ ГЕМОГЛОБИН

Количество эритроцитов в 1 мм33 крови взрослого человека составляет 5x106106 клеток.

У новорожденных количество эритроцитов в 1,5 — 2 раза больше, чем у взрослых; с возрастом их количество уменьшается.

У жителей высокогорных районов количество эритроцитов повышено (эритроцидоз) — адаптация к пониженному содержанию кислорода в атмосфере. Кроме того, содержание эритроцитов в крови увеличивается при физических и эмоциональных нагрузках, потере жидкости (ожоги, рвота, понос, чрезмерное потоотделение).

Анемия — снижение количества эритроцитов и гемоглобина в крови.

Причиной анемии может быть неправильное питание (например, недостаток железа в пище), кровотечения, нарушение кроветворной функции (гемопоэза), разрушение эритроцитов под действием токсинов, при переливании несовместимой крови, резус-конфликте матери и плода.

Образуются эритроциты в красном костном мозге.

ЭРИТРОПОЭЗ

Разрушение старых эритроцитов происходит в печени и селезёнке.

БИЛИРУБИН

Время жизни эритроцита — 120 суток.

Гемолиз — это разрушение эритроцитов. Разрушение эритроцитов может происходить по нескольким причинам. Например, при механических повреждениях клеток, под влиянием химических веществ (кислот, щелочей, ядов), при помещении эритроцитов в гипотонический раствор (раствор, с более низкой концентрацией солей, чем в эритроцитах), при замораживании и нагревании, под действием электрического тока.

ЛЕЙКОЦИТЫ

Лейкоциты — белые клетки крови.

Лейкоциты содержат ядро. Они способны изменять форму и активно передвигаться, образуя цитоплазматические выросты (рис. 7).

Лейкоциты различаются по происхождению, функциям и внешнему виду.

Они выполняют защитную функцию: одни из них способны к фагоцитозу, другие вырабатывают антитела (рис. 8).

Рис. 7. Лейкоцит Рис. 8. Фагоцитоз бактерий лейкоцитом

Продолжительность жизни лейкоцитов составляет от нескольких часов до нескольких суток. Образуются они в красном костном мозге и в органах иммунной системы (лимфатических узлах и селезенке).

Разрушение лейкоцитов происходит в очагах воспаления и в печени.

У взрослого человека в 1 мм33 крови насчитывается 4 — 9 x 103103 лейкоцитов.

ТРОМБОЦИТЫ

Тромбоциты — кровяные пластинки, являются безъядерными фрагментами клеток (рис. 9).

Они образуются в красном костном мозге путем отщепления безъядерных фрагментов цитоплазмы от гигантских клеток — мегакариоцитов. Из одного мегакариоцита может возникнуть до 1000 тромбоцитов (размеры тромбоцита — 2 — 3 мкм).

Рис. 9. Тромбоцит

В 1 мм33 крови содержится 180 — 320 x 103103 тромбоцитов.

Продолжительность жизни тромбоцитов в среднем 3 — 5 дней.

Разрушаются тромбоциты в селезёнке, а также в местах нарушения целостности сосудов.

Основная функция тромбоцитов — свертывание крови (коагуляция) и остановка кровотечений (гемостаз).

Они прилипают к месту повреждения и «латают» место разрыва сосуда.

гемостаз

Обязательным условием для свертывания крови является наличие ионов Ca2+Ca2+ и факторов свёртываемости (ФС). Факторы свёртываемости — это 13 глобулиновых белков, содержащихся в плазме и форменных элементах крови, без которых свёртывание крови невозможно. Они ообразуются в печени при участии витамина K.

Запускается система свертывания по принципу каскада: один фактор запускает другой.

Для участия в свертывании крови тромбоциту необходимо перейти в активное состояние.

Основные физиологические активаторы тромбоцитов:

- коллаген (белок межклеточного вещества)

- тромбин (белок плазмы)

- АДФ (аденозиндифосфат, появляющийся из разрушенных клеток сосуда)

Активированные тромбоциты становятся способны прикрепляться к месту повреждения (адгезии) и друг к другу (агрегации): образуется тромбоцитарная пробка. Ее образование и запускает каскад реакций, приводящий к образованию тромба (рис. 10).

Рис. 10. Тромб

ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ТРОМБА

Уменьшение количества тромбоцитов в крови может привести к кровотечениям.

Увеличение количества тромбоцитов ведет к формированию тромбов, которые могут перекрывать кровеносные сосуды (тромбоз) и приводить к таким патологическим состояниям, как инсульт, инфаркт миокарда, легочная эмболия или закупоривание кровеносных сосудов в других органах тела.

Тромбоциты секретируют практически все белки, необходимые для коагуляции. Кроме того, разрушаясь, тромбоциты выделяют биологически активные вещества: серотонин, адреналин, норадреналин, которые способствуют сужению просвета сосуда.

Тромбоциты не одинаково эффективны в свертываемости крови в течение всего дня. Циркадный ритм системы организма (внутренние биологические часы) вызывает пик активации тромбоцитов утром. Это одна из главных причин, что инфаркты и инсульты более распространены в первой половине дня.

Часть А.

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ.

А1. Внутреннюю среду организма составляют

1) Кровь

2) Кровь, тканевая жидкость

3) Кровь, тканевая жидкость, лимфа

4) Кровь, тканевая жидкость, лимфа, губчатая ткань

А2. Кровь- это красная непрозрачная жидкость, состоящая из..

1) Плазмы

2) Плазмы и эритроцитов

3) Плазмы , эритроцитов и лейкоцитов

4) Плазмы , эритроцитов , лейкоцитов и тромбоцитов

А3. Содержание эритроцитов в 1 мм3 в крови взрослого человека

1) 100-200 тыс

2) 1-2 млн

3) 2-3 млн

4) 4-5 млн

А4. Клеточный иммунитет открыл

1) И.И.Мечников

2) П. Эрлих

3) Л.Пастер

4) Э.Дженнер

А5. Иммунитет, вырабатываемый у человека после перенесения инфекционного заболевания

1) Естественный пассивный

2) Естественный активный

3) Искусственный активный

4) Искусственный пассивный

А6. На границе между предсердиями и желудочками расположены… клапаны

1) створчатые

2) полулунные

3) предсердечные

4) систолические

А7. Стенка камеры сердца толще остальных

1) левого желудочка

2) правого желудочка

3) левого предсердия

4) правого предсердия

А8. Фазы сердечной деятельности:

1) сокращение предсердий

2) сокращений желудочков

3) сокращения предсердий и желудочков

4) сокращение предсердий, желудочков и пауза

А9. Поражение сосудов мозга

1) инсульт

2) инфаркт

3) гипертония

4) гипотония

Часть В

В1. Выберите все верные, по вашему мнению, ответы.

1) гуморальная

2) питательная

3) выделительная

4) защитная

5) терморегуляторная

6) секреторная

7) двигательная

В2 Дополните предложение: вместо многоточия впишите слово.

В плазме крови имеется белок фибриноген, который при свертывании крови превращается в нерастворимые нити….

В3 . Найдите соответствие

1.Артерия

2. Вены

3. Капилляры

А. Сосуды, несущие кровь от сердца

Б. Сосуды, несущие кровь к сердцу

В. Самая крупная – аорта

Г. Сосуды собираются в вены

Д. Сосуды впадают в левое предсердие

Е. Сосуды впадают в правое предсердие

| 1 | 2 | 3 |

В4. Укажите правильную последовательность прохождения крови в большом круге кровообращения.

А) левый желудочек

Б) правый желудочек

В) левое предсердие

Г) правое предсердие

Д) аорта

Е) артерии

Ж) легочная артерия

И) легочные вены

К) капилляры

Л) вены

М) легочные капилляры

Н) полые вены

В5. Расположите кровеносные сосуды в порядке уменьшения в них скорости движения крови:

А. верхняя полая вена

Б. аорта

В. плечевая артерия

Г. капилляры

В6.Продолжите аналогию. Вместо знака вопроса напишите слово-ответ.

Ацетилхолин: тормозит работу сердца = ?: усиливает работу сердца

В7. Найдите соответствие

1. Артериальное кровотечение

2. Капиллярное кровотечение

3. Венозное кровотечение

А. кровь легко остановить

Б. ярко- красная кровь бьет пульсирующей струей

В. Вытекает из раныно-вишневая кровь

Г. При этом кровотечении человек за короткое время может потерять много крови

Д. для остановки кровотечения достаточно давящей повязки

Е. для остановки кровотечения используют жгут или закрутку

Часть С.

Закончите предложение( впишите вместо многоточия правильный ответ; дайте ответ на вопрос)

С1. Введение в вену больших доз лекарственных препаратов сопровождается их разбавлением физиологическим раствором. Поясните почему.

Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 40 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку.

Часть А.

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ.

Вариант 2

А1. Способность биологических систем противостоять изменениям и сохранять внутренний химический состав называется:

1) гомеостаз

2) иммунитет

3) прививка

4) гемофилия

А2. Плазма крови- это желтоватая жидкость, состоящая из..

1) воды

2) воды , минеральных веществ

3) воды , минеральных веществ и белков

4) воды , минеральных веществ , белков, жиров и углеводов

А3. Содержание лейкоцитов в 1 мм3 в крови взрослого человека

1) 1 млн

2) 100- 200 тыс

3) 10-20 тыс

4) 6-8 тыс

А4. Гуморальный иммунитет открыл:

1) И.И.Мечников

2) П. Эрлих

3) Л.Пастер

4) Э.Дженнер

А5. Иммунитет, вырабатываемый у человека после вакцинации

1) Естественный пассивный

2) Естественный активный

3) Искусственный активный

4) Искусственный пассивный

А6. На границе между артериями и желудочками расположены… клапаны

1) створчатые

2) полулунные

3) предсердечные

4) систолические

А7. Аорта отходит от

1) левого желудочка

2) правого желудочка

3) левого предсердия

4) правого предсердия

А8.Средняя продолжительность сердечного цикла у человека в покое при пульсе 75уд/мин составляет

1) 0,05с

2) 0,3 с

3) 0,4 с

4) 0,8 с

А9. Поражение сосудов сердца

1) инсульт

2) инфаркт

3) гипертония

4) гипотония

Часть В

В1. Выберите все верные, по вашему мнению, ответы.

Функции лейкоцитов:

1) транспорт кислорода от легких к тканям

2) свертывание крови

3) поддержание постоянства рН

4) фагоцитоз

5) образование иммунных тел

В2. Дополните предложение: вместо многоточия впишите слово.

Кровяные пластинки, участвующие в свертывании крови….

В3 . Найдите соответствие

1.Артерия

2. Вены

3. Капилляры

А. располагаются неглубоко под кожей

Б. Сосуды, несущие кровь к сердцу

В. Ветвятся, образуя сеть капилляров

Г. Сосуды собираются в вены

Д. Сосуды впадают в левое предсердие

Е. Сосуды впадают в правое предсердие

| 1 | 2 | 3 |

В4. Укажите правильную последовательность прохождения крови в малом круге кровообращения.

А) левый желудочек

Б) правый желудочек

В) левое предсердие

Г) правое предсердие

Д) аорта

Е) артерии

Ж) легочная артерия

И) легочные вены

К) капилляры

Л) вены

М) легочные капилляры

Н) полые вены

В5.Расположите кровеносные сосуды в порядке увеличения в них скорости движения крови:

А. верхняя полая вена

Б. аорта

В. плечевая артерия

Г. Капилляры

В6.Продолжите аналогию. Вместо знака вопроса напишите слово-ответ.

Адреналин: усиливает работу сердца = ?: тормозит работу сердца

В7. Найдите соответствие

1.Артериальное кровотечение

2.Капиллярное кровотечение

3.Венозное кровотечение

А. кровь легко остановить

Б. ярко- красная кровь бьет пульсирующей струей

В. Вытекает из раны темно-вишневая кровь

Г. Самое опасное кровотечение

Д. для остановки кровотечения достаточно давящей повязки

Е. для остановки кровотечения используют жгут или закрутку

Часть С.Закончите предложение( впишите вместо многоточия правильный ответ; дайте ответ на вопрос)

С1. Вредное воздействие алкоголя на состояние сердца и сосудов заключается в том, что…

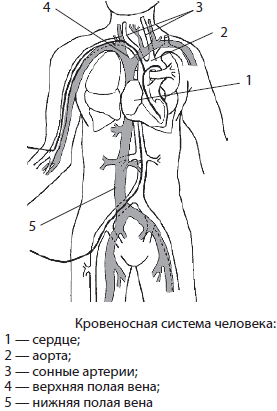

Строение и жизнедеятельность органов системы кровообращения

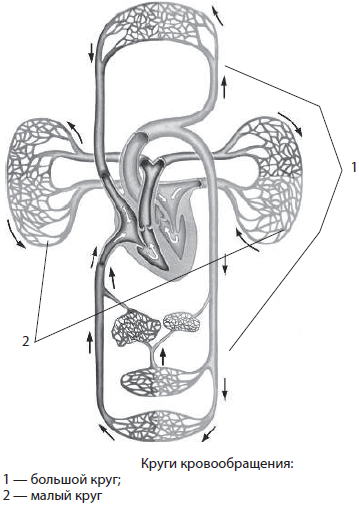

Кровообращением называют непрерывное движение крови по замкнутым полостям сердца и кровеносным сосудам, поскольку только в движении кровь может выполнять свои функции. Кровообращение обеспечивается сердечными сокращениями.

Система кровообращения человека, или кровеносная система, образована сердцем и сосудами, заполненными кровью. Она замкнутая, имеет два круга кровообращения.

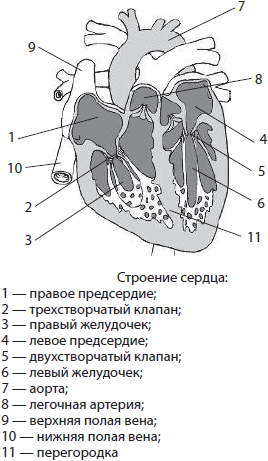

Строение сердца. Сердце — полый мышечный орган, который ритмически сокращается в течение всей жизни человека. Оно располагается в левой половине грудной полости, над диафрагмой. Сердце заключено в околосердечную соединительнотканную сумку — перикард, который препятствует излишнему растяжению сердца и его переполнению кровью. Между перикардом и стенкой сердца находится специальная жидкость, снижающая трение при сокращении сердца.

Стенки самого сердца трехслойные — снаружи они покрыты соединительнотканным эпикардом, изнутри выстланы эпителием — эндокардом, а между ними находится наиболее мощный средний слой — миокард, образованный сердечной поперечнополосатой мышечной тканью.

Сердце у человека четырехкамерное, оно делится перегородкой на правую и левую половины. Левая половина заполнена артериальной (обогащенной кислородом) кровью, а правая — венозной (обедненной кислородом). Каждая половина делится на предсердие и желудочек, разграниченные клапанами. Между правым предсердием и правым желудочком расположен трехстворчатый клапан, а между левым предсердием и левым желудочком — двухстворчатый (митральный). К свободным краям клапанов прикреплены сухожильные нити, другими своими концами присоединенные к сосочковым мышцам. Наличие сухожильных нитей и сосочковых мышц не препятствует попаданию крови из предсердий в желудочки, но не позволяет клапанам выворачиваться обратно и выпускать кровь из желудочков в предсердия, тем самым снижая ее давление. Так как левый желудочек должен обеспечить движение крови по всем органам и испытывает бульшие нагрузки, его мышечные стенки развиты сильнее, чем у правого.

Работа сердца. Сердце является своеобразным насосом кровеносной системы, который гонит кровь по сосудам. Цикл работы сердца состоит из чередующихся периодических сокращений (систолы) и расслабления (диастолы). Наполненные кровью предсердия сокращаются (систола предсердий — 0,1 с), впрыскивая кровь в желудочки. Затем стенки предсердий расслабляются, и они начинают постепенно наполняться кровью. Приток крови в предсердия обусловлен разницей давлений в венах и предсердиях, сокращениями скелетных мышц, а также присасывающим действием грудной клетки и самих предсердий. Сокращение стенок желудочков (систола желудочков), которые выбрасывают кровь к внутренним органам, длится около 0,3 с. Возвращению крови в желудочки мешают створчатые клапаны, поэтому вся кровь из левого желудочка устремляется в аорту, а из правого — в легочный ствол. После выброса крови происходит общее расслабление стенок сердца (диастола — 0,4 с), после чего цикл повторяется. Кровь из сосудов не может вернуться в желудочки, поскольку в них также имеются клапаны (полулунные).

В норме частота сердечных сокращений (ЧСС) достигает 60–72 сокращений в минуту, однако при физической нагрузке даже у тренированных спортсменов она может возрастать до 180–200. С возрастом проявляется тенденция к уменьшению числа сокращений сердца.

За один цикл работы сердце выбрасывает в среднем 65– 75 мл крови, это количество крови называется систолическим объемом. Соответственно, за минуту оно перекачивает 4–4,5 л крови (минутный объем крови).

Несмотря на то, что через сердце проходит постоянный поток крови, его бесперебойная работа обеспечивается благодаря движению крови по тесно оплетающим его коронарным сосудам.

Автоматия сердца. Благодаря свойствам миокарда — возбудимости, проводимости, сократимости и ритмичной автоматии — обеспечивается четкая работа сердца. Автоматией сердца называется его способность сокращаться автономно, без внешних побуждений. Возбуждение возникает в специальных участках сердечной мышцы — узлах. Ведущий узел, расположенный в стенке правого предсердия у места впадения полых вен, задает частоту сердечных сокращений, поэтому его называют водителем ритма. От него возбуждение распространяется по всему сердцу, а также по особым участкам мышечной ткани. Одновременность сокращения предсердий или желудочков достигается за счет наличия особого типа клеточных контактов в сердечной поперечнополосатой мышечной ткани — нексусов.

Регуляция работы сердца. Несмотря на то, что сердце функционирует постоянно, перекачивая около 10 т крови в сутки, оно всегда точно реагирует на потребности организма и подстраивается под них. Достигается это приспособление за счет сложной системы регуляции его деятельности: сердце находится под контролем не только нервной системы, но и отвечает на различные гуморальные влияния.

Центры регуляции сердечной деятельности находятся в спинном и продолговатом мозге, а также в гипоталамусе и коре больших полушарий переднего мозга. Контроль за деятельностью сердца осуществляется опосредованно через вегетативную нервную систему: ее симпатический отдел способствует увеличению частоты и силы сердечных сокращений, тогда как парасимпатический, наоборот, ослабляет их и урежает ритм, вплоть до остановки сердца.

Изменения работы сердца наблюдаются и под воздействием биологически активных веществ, циркулирующих в крови. Например, гормоны адреналин и норадреналин увеличивают силу и частоту сердечных сокращений. Это имеет важное биологическое значение, поскольку сильные физические нагрузки и эмоциональное напряжение связаны с выбросом адреналина в кровь, которое влечет за собой усиление сердечной деятельности.

Строение и функции кровеносных сосудов. Кровеносные сосуды являются своеобразными транспортными магистралями для движения крови по всему организму. Различают три вида сосудов: артерии, вены и капилляры. Артериями называют сосуды, несущие кровь от сердца к органам. Крупнейшими артериями организма человека являются аорта, берущая начало от левого желудочка сердца, легочные и сонные артерии.

Вены — это сосуды, которые возвращают кровь от органов к сердцу. Самыми большими венами организма человека являются верхняя и нижняя полая вены, собирающие кровь от верхней и нижней половины тела, а также легочные вены.

Стенки крупных сосудов образованы эластичной соединительной тканью и эпителием, однако артерии отличаются от вен тем, что у них имеется дополнительный слой гладкой мышечной ткани, сокращение которой способствует продвижению крови по сосудам. В венах же есть клапаны, препятствующие движению крови в обратном направлении.

Капилляры — это мельчайшие сосуды, стенки которых образованы только эпителиальной тканью. Капилляры образуют сеть во внутренних органах, обеспечивая доставку крови в самые отдаленные точки организма.

Круги кровообращения. Кровеносная система человека имеет два круга кровообращения — большой и малый. Большой круг кровообращения связывает сердце со всеми органами, кроме легких. Он начинается в левом желудочке, кровь из которого выбрасывается в аорту, растекается по всему телу, а затем собирается в верхнюю и нижнюю полые вены, впадающие в правое предсердие. Артерии большого круга кровообращения несут артериальную кровь, а вены — венозную. Малый круг кровообращения связывает сердце только с легкими, он начинается в правом желудочке и заканчивается в левом предсердии. Легочные артерии малого круга кровообращения несут венозную кровь, а легочные вены — артериальную.

Пульс. Нагнетание крови в аорту вызывает волнообразное движение ее стенок вследствие крат ковременного повышения давления. Продвижение крови по артериям сопровождается такими же ритмическими колебаниями, которые называют пульсом. Пульс можно легко прощупать на артериях, которые лежат на кости, чаще всего на лучевой артерии ближе к запястью. По пульсу можно определить частоту и силу сердечных сокращений, что в некоторых случаях используют с диагностической целью. У здорового человека пульс ритмичный, тогда как при заболеваниях может наблюдаться нарушение ритма — аритмия.

Кровяное давление. Кровь выбрасывается из сердца под давлением, которое поддерживается в артериях, в капиллярах оно существенно падает из-за сопротивления их стенок току крови, но все же минимально кровяное давление в венах. Продвижению крови по венам способствуют вброс новых порций крови из артерий в капилляры, невозможность ее возврата из-за наличия клапанов, а также сокращение скелетных мышц, однако основным фактором движения крови является разность давлений в сосудах.

Артериальное давление является важным медицинским показателем, указывающим на состояние пациента, его определяют обычно в плечевой артерии при помощи специального прибора — тонометра. У здоровых людей в возрасте от 15 до 50 лет максимальное (систолическое, или сердечное) давление составляет около 120 мм рт. ст., а минимальное (диастолическое, или сосудистое) — около 60–80 мм рт. ст. Артериальное давление обычно возрастает при физических нагрузках и эмоциональном напряжении, а в покое, наоборот, снижается.

Заболевания кровеносной системы. К основным патологиям кровеносной системы относятся гипотония и гипертония, инфаркт миокарда, инсульт, атеросклероз. Гипотонией называют стойкое понижение давления крови в сосудах, гипертония же сопряжена с повышением давления.

Инфаркт миокарда — это нарушение проводимости мышечной стенки сердца вследствие отмирания части клеток. Оно обусловлено зачастую кислородным голоданием сердечной мышцы вследствие уменьшения просвета или закупорки коронарного сосуда, которое может быть вызвано, например, атеросклеротическими изменениями. При атеросклерозе происходит отложение холестериновых бляшек под эпителием сосудов, которые закрывают просвет и повышают ломкость сосудов. Таким образом, атеросклероз может быть причиной и инсульта — кровоизлияния в головном мозге вследствие разрыва сосуда.

Основными причинами заболеваний кровеносной системы и крови являются пониженная подвижность, или гиподинамия, эмоциональные стрессы, нерациональное питание, ожирение, загрязнение окружающей среды, но особенно повышают их риск вредные привычки — курение и употребление алкоголя.

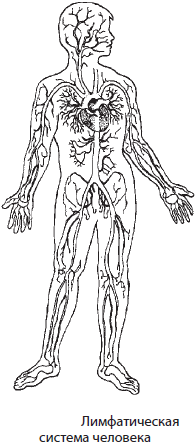

Строение и жизнедеятельность системы лимфообращения

Кроме кровеносной, в организме человека имеется еще одна сосудистая система — система лимфообращения, или лимфатическая. Она состоит из сосудов и лимфатических узлов, расположенных по ходу сосудов. К сосудам системы лимфообращения относятся капилляры и протоки, наиболее крупный из которых — грудной.

В отличие от кровеносной системы, сосуды лимфатической не образуют замкнутого круга, так как наиболее крупные из них, в конечном итоге, впадают в вены большого круга кровообращения вблизи правого предсердия. Кроме того, сосуды лимфатической системы не проникают в головной и спинной мозг, глаза, среднее ухо, хрящи, эпителий кожи и т. д. Да и несут они не кровь, а лимфу, движение которой обеспечивается ритмическим сокращением стенок крупных лимфатических сосудов, наличием клапанов в них, присасывающим действием грудного лимфатического протока и грудной полости, а также сокращением скелетных мышц. В связи с отсутствием специализированного мышечного насоса наподобие сердца ток лимфы очень медленный, даже в крупных лимфатических сосудах он не превышает 0,01 м/мин, тогда как в венах скорость движения крови может достигать 0,25 м/с.

Тем не менее это не мешает лимфатической системе выполнять ряд важнейших функций: защитную, дренажную и питательную. Защитная функция лимфатической системы связана с образованием в ее узлах лимфоцитов, выработкой антител и задержкой возбудителей различных заболеваний. Удаление избытка жидкости, выходящей в ткани из кровяного русла через неплотно прилегающие друг к другу клетки эпителия капилляров, обеспечивается капиллярами лимфатической системы, которые впадают в более крупные сосуды, и, в конечном итоге, в вены большого круга кровообращения. С лимфой переносится также часть липидов, всасывающихся в тонком кишечнике.

Внутренняя среда организма человека

Поддержание относительного постоянства состава и показателей внутренней среды организма — гомеостаза — является одним из неотъемлемых свойств живого. У одноклеточных организмов оно достигается за счет диффузии и осмоса, тогда как подавляющее большинство клеток многоклеточных организмов утрачивает непосредственный контакт с окружающей средой и омывается тканями внутренней среды, на которых и лежит гомеостатическая функция, связанная с транспортировкой необходимых организму веществ и продуктов обмена. Внутреннюю среду организма формируют кровь, тканевая жидкость и лимфа.

Состав и функции крови

Кровь — это особый вид соединительной ткани, выполняющей ряд важнейших функций: транспортную, регуляторную, защитную и гомеостатическую. Транспортная роль крови заключается в обеспечении процессов дыхания, переносе питательных веществ и выделении. Не менее активно она принимает участие и в регуляции функций организма, так как в ней содержатся гормоны и другие биологически активные вещества. Защитная функция крови связана с поддержанием иммунитета и способностью к свертыванию. Потеря 30 % крови приводит к смерти.

Объем крови в организме человека с массой тела около 70 кг достигает 5–5,5 л. Кровь состоит из двух основных компонентов — плазмы и форменных элементов.

Плазма крови содержит неорганические и органические вещества. Неорганические вещества плазмы — это вода (90 %) и минеральные соли (0,9 %), а органические — белки (7 %), жиры (0,8 %) и углеводы (0,12 %). Все они в одинаковой мере жизненно необходимы, так как белок плазмы фибриноген принимает участие в свертывании крови, а глюкоза обеспечивает питание клеток. Лишенная фибриногена плазма называется сывороткой. Плазма связывает и переносит некоторое количество газов (в основном углекислый газ), питательные вещества и продукты обмена веществ, а также выполняет регуляторную функцию и формирует защитные свойства организма.

Форменные элементы крови. К форменным элементам крови относят эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Эритроциты, или красные кровяные тельца, — безъядерные клетки 7–8 мкм в диаметре и около 2 мкм в толщину. Они содержат гемоглобин, который обратимо связывает кислород и углекислый газ. Гемоглобин, присоединивший кислород, называется оксигемоглобином, а его комплекс с углекислым газом — карбгемоглобином. Кровь, обогащенная кислородом, имеет более яркий, алый цвет и называется артериальной, а обедненная им — венозная — более темного, красного цвета.

Форма двояковогнутого диска, присущая эритроцитам, способствует увеличению площади поверхности связывания кислорода и облегчает движение эритроцитов по сосудам. Количество эритроцитов достигает 4,9–5,5 млн в мм3. Они образуются в красном костном мозге, функционируют около 120 суток, при этом могут надолго задерживаться в капиллярах кожи, печени и селезенке. Эти органы называют «депо» крови. Разрушаются эритроциты в печени, селезенке и костном мозге. Функцией эритроцитов является транспорт кислорода и углекислого газа.

Лейкоциты, или белые кровяные тельца, — крупные, часто бесформенные клетки диаметром 4,5–18 мкм, имеющие ядро. Количество лейкоцитов колеблется от 4 до 9 тыс. в мм3. Как и эритроциты, они образуются в красном костном мозге, а дозревают в тимусе, селезенке и лимфатических узлах. Жизненный цикл лейкоцитов различен: одни живут несколько часов, а другие — на протяжении всей жизни человека. Разрушаются лейкоциты в слизистой оболочке пищеварительного тракта, местах воспаления, селезенке, костном мозге и других органах иммунной системы. Основная функция лейкоцитов — защитная (формирование иммунитета), их количество существенно возрастает при попадании в организм болезнетворных агентов.

Некоторые лейкоциты выделяют специальные белки-антитела, которые связывают этих возбудителей, ослабляют и могут уничтожать, их называют лимфоцитами, а другие — поглощают возбудителей различных заболеваний и чужеродные белки путем фагоцитоза. Такие лейкоциты называются фагоцитами. Скопление мертвых микроорганизмов, живых и погибших фагоцитов образует желтоватую массу, которая называется гноем.

Тромбоциты, или кровяные пластинки, — это мелкие бесцветные, безъядерные обломки клеток 2–4 мкм в диаметре. Их количество достигает 200–400 тыс. в мм3. Образуются они в красном костном мозге, функционируют в течение 8–11 суток. Разрушаются тромбоциты в местах нарушения целостности кровеносных сосудов, где образуют тромбы. Тромбоциты выполняют защитную функцию, поскольку, принимая участие в свертывании крови, они препятствуют кровопотере и попаданию различных инфекционных агентов.

Свертывание крови

Даже малейшее нарушение покровов тела и целостности сосудов может привести к кровопотере, однако благодаря возникновению в процессе эволюции такой важной защитной реакции, как свертывание крови, человек не погибает от кровопотери. Свертывание крови представляет собой сложный процесс образования сгустка крови — тромба, который предотвращает как кровопотерю, так и попадание в организм разнообразных веществ и возбудителей заболеваний.

Нарушение целостности сосудов обычно сопровождается скоплением тромбоцитов около места повреждения и запуском каскада реакций свертывания крови, в которых принимают участие кислород, белки тромбопластин и протромбин, витамин K и кальций. Результатом этих событий является превращение растворимого белка фибриногена в нерастворимый фибрин, который формирует густую сеть. В этой сети запутываются как собственно тромбоциты, так и другие клетки крови. Окончательное формирование тромба связано с его уплотнением.

Заболевания крови

Наиболее распространенными заболеваниями крови являются разнообразные анемии, лейкемия, гемофилия и др. Анемии могут быть вызваны изменением структуры гемоглобина и снижением количества переносимого им кислорода, например серповидноклеточная анемия. Лейкемия, или рак крови, связана с увеличением количества незрелых лейкоцитов в крови, а гемофилия — это нарушение свертывания крови.

Лимфа

Лимфой называется желтоватая жидкость, заполняющая лимфатическую систему. По своему составу она подобна крови, однако она содержит намного больше белков, а форменные элементы представлены в основном лимфоцитами. Лимфа начинает образовываться в лимфатических капиллярах, куда поступает избыток тканевой жидкости (сама тканевая жидкость близка по составу плазме крови и лейкоцитов). В лимфатических узлах лимфа пополняется лимфоцитами, здесь же задерживаются возбудители различных заболеваний. Лимфа течет по сосудам лимфатической системы в одну сторону, собираясь в самый большой из них — грудной проток, который впадает в нижнюю полую вену. Лимфа выполняет транспортную и защитную функции.

Группы крови. Переливание крови. Иммунитет

Группы крови

При значительных кровопотерях и некоторых заболеваниях требуется переливание крови, однако в прошлом это приводило к смерти пациентов или тяжелым расстройствам здоровья. Причиной данного явления оказалось склеивание эритроцитов у лиц, которым переливают кровь — реципиентов. Исследования показали, что эритроциты могут нести специальные белки-агглютиногены, обозначаемые большими латинскими буквами А и В, тогда как в плазме крови могут содержаться другие белки — агглютинины, обозначаемые греческими буквами $α$ и $β$. Во избежание склеивания эритроцитов — агглютинации — в крови одного и того же человека не должны встретиться одноименные агглютинины и агглютиногены (А и $α$, В и $β$). Всего было выделено четыре группы крови по системе АВ0, обозначаемые римскими цифрами или буквами латинского алфавита: I (0), II (А), III (В), IV (АВ).

Группы крови по системе АВ0

| Группа крови | Агглютиногены | Агглютинины |

| I (0) | — | $α$ и $β$ |

| II (А) | А | $β$ |

| III (В) | В | $α$ |

| IV (АВ) | А и В | — |

Переливание крови

На знании этих особенностей основано переливание крови при кровопотерях и хирургических операциях. Лиц с I группой крови называют универсальными донорами, так как их кровь можно переливать лицам с любой группой крови. Людям со II группой крови можно переливать кровь лиц с I и II группами крови, а лицам с III — кровь I и III групп. Лиц с IV группой крови называют универсальными реципиентами, так как им можно переливать кровь любой группы.

В настоящее время при переливании используют кровь только группы реципиента, поскольку, кроме системы АВ0 существуют и другие системы, например система резус. Лица, мембраны эритроцитов которых несут специальный белок на поверхности, называются резус-положительными, а не имеющие его — резус-отрицательными. При переливании крови лиц с положительным резусом людям с отрицательным резус-фактором также происходит агглютинация. Данная система получила свое название от макак резус, у которых она впервые была найдена.

Резус-фактор имеет значение и для протекания беременности, поскольку, если мать резус-отрицательна, а плод резус-положителен, то при родах его кровь может попасть в кровь матери, и ее организм начнет вырабатывать антитела (агглютинины) на антигены (агглютиногены) эритроцитов, что при следующей беременности может привести к серьезным осложнениям.

Иммунитет

Иммунитетом называют способность организма защищать собственную целостность и биологическую индивидуальность.

В основе иммунитета лежит невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям. Основы учения об иммунитете были разработаны И. И. Мечниковым и П. Эрлихом (Нобелевская премия за 1908 год в области физиологии и медицины).

Сущность иммунных реакций заключается в том, что высокомолекулярные органические вещества, в частности белки и полисахариды, проникшие во внутреннюю среду организма, воспринимаются как чужеродные — антигены, и в ответ на их появление начинается выработка специальных веществ — антител, которые связывают и обезвреживают эти антигены, а также стимулируют процесс фагоцитоза.

Иммунитет может быть естественным и искусственным. Естественный иммунитет вырабатывается организмом без искусственных вмешательств, тогда как искусственный возникает только после введения в организм специальных лекарственных форм.

Естественный иммунитет может быть врожденным и приобретенным. Врожденный иммунитет формируется благодаря проникновению антител через плаценту или при передаче их с молоком матери, тогда как приобретенный — только в результате перенесения различных заболеваний.

Различают два вида искусственного иммунитета — активный и пассивный. Активный иммунитет возникает в результате введения ослабленных возбудителей заболеваний или выделяемых ими веществ в виде вакцин, например, против дифтерии. Пассивный же иммунитет обусловлен внесением готовых антител к возбудителям — сывороток. Активный иммунитет более стоек, чем пассивный, сохраняющийся 4–6 недель. Значительный вклад в разработку принципов создания вакцин и их введения в медицинскую практику внес великий французский биолог Л. Пастер (1822–1895).

Некоторые заболевания (ветряная оспа, краснуха, скарлатина и др.) человек переносит один раз в жизни, так как информация о возбудителях сохраняется специальными лимфоцитами — клетками иммунной памяти. Другим заболеваниям человек может подвергаться многократно, так как возбудители этих заболеваний либо слишком быстро мутируют, как вирусы гриппа или иммунодефицита человека, либо иммунитет на них возникает временно.

Ряд антигенов, например пыльца растений, домашняя пыль, кошачья шерсть, способны вызывать особенную, ураганную форму иммунологического ответа, которая проявляется в повышении чувствительности организма к ним, — аллергию. Такие антигены называются аллергенами. Аллергия развивается, как правило, не при первом, а при повторном контакте с аллергеном. При аллергии организм отвечает на аллерген чрезмерной реакцией, повреждающей его собственные клетки и ткани в результате отека, воспаления, спазма и расслабления гладкой мускулатуры, других нарушений. Биологическое значение аллергии не выяснено.

В последнее время тревогу врачей во всем мире вызывает снижение иммунитета, особенно у подрастающего поколения. Иммунодефицитные состояния организма, при которых восприимчивость организма к различным инфекционным агентам повышается, могут быть вызваны разными причинами, начиная от неблагоприятных условий окружающей среды и эмоциональных потрясений и заканчивая перенесенными заболеваниями. Однако наиболее опасной из этих причин является ВИЧ.

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека

В организме человека одновременно происходит непостижимое количество химических реакций, которые обеспечивают его функционирование как целостной системы. Совокупность этих реакций называется обменом веществ, или метаболизмом, который имеет две стороны — катаболизм и анаболизм.

Поскольку человек относится к гетеротрофным существам, он нуждается в постоянном поступлении органических веществ из окружающей среды как для построения собственного организма, так и для обеспечения его потребностей в энергии. Однако белки, липиды и углеводы, которые мы в основном получаем с пищей, не могут попасть в организм в том виде, в котором мы их потребляем, поскольку белки, например, могут вызвать различные заболевания или даже гибель организма. Поэтому они проходят в пищеварительной системе сложный процесс механической и химической обработки, который обеспечивает их расщепление до простых веществ. Эту стадию обмена веществ называют подготовительной, основные стадии происходят в клетках, а заключительной стадией называется удаление конечных продуктов расщепления из организма.

Органические вещества, поступившие в клетку, в основном направляются на энергетические потребности клетки. Элементарное поддержание жизнедеятельности и активная деятельность требуют различных затрат энергии, поэтому на уровне организма различают основной и общий обмены. Основной обмен — это энергозатраты в стандартных условиях у спокойно лежащего, но не спящего человека утром натощак. Он необходим для работы внутренних органов и расслабленных мышц. Взрослый человек расходует в день около 100,56 кДж на 1 кг массы в сутки, а подросток — 142,6 кДж на 1 кг.

Общий обмен во многом зависит от образа жизни человека, его профессии и возраста и в среднем почти в два раза превышает основной обмен.

На основе исследования обмена веществ разработана концепция рационального питания, согласно которой количество и качество потребляемой пищи должно соответствовать потребностям организма. На ее основе разрабатываются нормы питания.

Под нормой питания следует понимать общее количество пищи и соотношение ее компонентов, которые обеспечивают нормальное состояние здоровья людей разного возраста, пола, способа жизни и труда, соответствуют биологической природе человека. В настоящее время население делят на пять групп по потребностям в энергии.

Группы интенсивности труда взрослого трудоспособного населения и рекомендованные в соответствии с этим потребности в энергии

| Группа интенсивности труда | Характер деятельности | Потребность в энергии, кДж на 1 кг массы тела в сутки |

| I | В основном умственный труд | 167,4 |

| II | Легкий физический труд | 179,9 |

| III | Труд средней тяжести | 192,5 |

| IV | Тяжелый физический труд | 221,7 |

| V | Особо тяжелый физический труд | 255,2 |

Основными источниками энергии в пище являются углеводы, белки и липиды. Так, в результате расщепления 1 г белков и углеводов выделяется по 17,2 кДж, а липидов — 38,9 кДж энергии. Несмотря на то, что эти вещества могут заменять друг друга по количеству выделяемой энергии, а их обмены взаимосвязаны, это не означает, что можно перейти на питание только одним из видов органических веществ, так как это приводит к нарушению работы желудочно-кишечного тракта и состояния здоровья в целом.

Потребность в сбалансированном питании обусловлена еще и тем, что в белках содержатся незаменимые аминокислоты, а в состав липидов входят незаменимые жирные кислоты, которые не синтезируются в организме, однако являются жизненно необходимыми для обновления и построения различных структур.

В суточном рационе взрослого человека белки, липиды и углеводы используются в соотношении 1:1:4. Среднесуточная потребность человека в основных органических веществах определяется возрастом, полом, профессией и другими показателями. В среднем за сутки взрослый человек должен потреблять 80–100 г белков, столько же жиров (25–30 г из них должны быть растительными) и 350–400 г углеводов (простых из них должно быть не больше 50–100 г), причем для мужчин эти нормы несколько выше, чем для женщин.

Кроме незаменимых амино- и жирных кислот, пища содержит еще некоторые компоненты, необходимые организму для нормального функционирования, например витамины и микроэлементы, однако их содержание в продуктах питания настолько мало, что количество потребляемой пищи часто должно превышать расчетные показатели.

Кровь – внутренняя среда организма, образованная жидкой соединительной тканью.

Состоит из плазмы и клеток (лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов). Циркулирует по системе сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и не сообщается непосредственно с другими тканями тела. В среднем, массовая доля крови к общей массе тела человека составляет 6,5-7 %.

Плазма крови – жидкая часть крови, которая содержит воду и взвешенные в ней вещества (белки и другие соединения). Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген. Около 85 % плазмы составляет вода. Неорганические вещества составляют около 2-3 %; это катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы (HCO3-, Cl-, PO43-, SO42-). Органические вещества (около 9 %) в составе крови подразделяются на азотсодержащие (белки, аминокислоты, мочевина, креатинин, аммиак, продукты обмена пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов) и безазотистые (глюкоза, жирные кислоты, пируват, лактат, фосфолипиды, триацилглицеролы, холестерин). Также в плазме крови содержатся газы (кислород, углекислый газ) и биологически активные вещества (гормоны, витамины, ферменты, медиаторы).

Эритроциты (красные кровяные тельца) – самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков. Циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке. В эритроцитах содержится железосодержащий белок – гемоглобин. Он обеспечивает главную функцию эритроцитов – транспорт газов, в первую очередь – кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, который имеет светло-красный цвет. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.

Тромбоциты (кровяные пластинки) представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов). Совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от кровопотери.

Лейкоциты (белые клетки крови) являются частью иммунной системы организма. Они способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани. Главная функция лейкоцитов — защита от чужеродных тел и соединений. Они участвуют в иммунных реакциях, выделяя при этом Т-клетки, распознающие вирусы и всевозможные вредные вещества; В-клетки, вырабатывающие антитела, макрофаги, которые уничтожают эти вещества. В норме лейкоцитов в крови намного меньше, чем других форменных элементов.

Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека и других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный, костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых костях.

Функции крови в организме

Кровь непрерывно циркулирует в замкнутой системе кровеносных сосудов и выполняет в организме различные функции, такие как:

- Транспортная — передвижение крови; в ней выделяют ряд подфункций:

- Дыхательная — перенос кислорода от лёгких к тканям и углекислого газа от тканей к лёгким;

- Питательная — доставляет питательные вещества к клеткам тканей;

- Экскреторная (выделительная) — транспорт ненужных продуктов обмена веществ к легким и почкам для их экскреции (выведения) из организма;

- Терморегулирующая — регулирует температуру тела.

- Регуляторная — связывает между собой различные органы и системы, перенося сигнальные вещества (гормоны), которые в них образуются.

- Защитная — обеспечение клеточной и гуморальной защиты от чужеродных агентов;

- Гомеостатическая — поддержание гомеостаза (постоянства внутренней среды организма) — кислотно-основного равновесия, водно-электролитного баланса и т. д.

- Механическая — придание тургорного напряжения органам за счет прилива к ним крови.

По общности некоторых антигенных свойств эритроцитов все люди подразделяются по принадлежности к определённой группе крови. У каждого человека группа крови индивидуальная. Принадлежность к определённой группе крови является врождённой и не изменяется на протяжении всей жизни. Наибольшее значение имеет разделение крови на четыре группы по системе «AB0» и на две группы по системе «резус фактор».

Соблюдение совместимости крови именно по этим группам имеет особое значение для безопасного переливания крови. Существуют и другие, менее значимые группы крови. Можно определить вероятность появления у ребёнка той или иной группы крови, зная группу крови его родителей.

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость)

У высших животных и человека внутренняя среда организма образована кровью, тканевой жидкостью и лимфой. Она характеризуется относительным постоянством состава, физических и химических свойств, т.е. гомеостазом. Поддержание гомеостаза — результат нервно-гуморальной регуляции.

Рисунок 1. Внутренняя среда организма

Кровь

Кровь — жидкая подвижная соединительная ткань внутренней среды организма, которая состоит из жидкой среды — плазмы и взвешенных в ней клеток — форменных элементов: клеток лейкоцитов, постклеточных структур (эритроцитов) и тромбоцитов (кровяные пластинки). У позвоночных кровь имеет красный цвет (от бледно- до тёмно-красного). Сами эритроциты жёлто-зелёные и лишь в совокупности образуют красный цвет, в связи с наличием в них гемоглобина. У некоторых моллюсков и членистоногих кровь имеет голубой цвет за счёт наличия гемоцианина. У человека кровь образуется из кроветворных стволовых клеток, количество которых составляет около 30000, в основном в костном мозге.

Функции крови:

Кровь выполняет следующие функции.

-

Транспортная функция — заключается в транспорте кровью различных веществ (энергии и информации, в них заключенных) и тепла в пределах организма.

-

Дыхательная функция — кровь переносит дыхательные газы — кислород (О2) и углекислый газ (СО2) — как в физически растворенном, так и в химически связанном виде. Кислород доставляется от легких к потребляющим его клеткам органов и тканей, а углекислый газ — наоборот, от клеток к легким.

-

Питательная функция — кровь переносит также питательные вещества от органов, где они всасываются или депонируются к месту их потребления.

-

Выделительная (экскреторная) функция — при биологическом окислении питательных веществ, в клетках образуются, кроме СО2, другие конечные продукты обмена (мочевина, мочевая кислота), которые транспортируются кровью к выделительным органам: почкам, легким, потовым железам, кишечнику. Кровью осуществляются также транспорт гормонов, других сигнальных молекул и биологически активных веществ.

-

Терморегулирующая функция — благодаря своей высокой теплоемкости кровь обеспечивает перенос тепла и его перераспределение в организме. Кровью переносится около 70% тепла, образующегося во внутренних органах в кожу и легкие, что обеспечивает рассеяние ими тепла в окружающую среду.

-

Гомеостатическая функция — кровь участвует в водно-солевом обмене в организме и обеспечивает поддержание постоянства его внутренней среды — гомеостаза.

-

Защитная функция заключается, прежде всего, в обеспечении иммунных реакций, а также создании кровяных и тканевых барьеров против чужеродных веществ, микроорганизмов, дефектных клеток собственного организма. Вторым проявлением защитной функции крови является ее участие в поддержании своего жидкого агрегатного состояния (текучести), а также остановке кровотечения при повреждении стенок сосудов и восстановлении их проходимости после репарации дефектов.

Состав крови

Весь объём крови живого организма условно делится на периферический (находящийся и циркулирующий в русле сосудов) и кровь, находящуюся в кроветворных органах и периферических тканях. Кровь состоит из двух основных компонентов: плазмы и взвешенных в ней форменных элементов. Отстоявшаяся кровь состоит из трёх слоёв: верхний слой образован желтоватой плазмой крови, средний, сравнительно тонкий серый слой составляют лейкоциты, нижний красный слой образуют эритроциты.

Рисунок 2. Состав крови

Плазма

Плазма крови — жидкая часть крови, которая содержит воду и взвешенные в ней вещества — белки и другие соединения. Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген. Около 90 % плазмы составляет вода. Неорганические вещества составляют около 2-3 %; это катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы (HCO3—, Cl—, PO43-, SO42-). Органические вещества (около 9 %) в составе крови подразделяются на азотсодержащие (белки, аминокислоты, мочевина, креатинин, аммиак, продукты обмена пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов) и безазотистые (глюкоза, жирные кислоты, пируват, лактат, фосфолипиды, холестерин). Также в плазме крови содержатся газы (кислород, углекислый газ) и биологически активные вещества (гормоны, витамины, ферменты, медиаторы).

Форменные элементы

У взрослого человека форменные элементы крови составляют около 40—50 %, а плазма — 50—60 %. Форменные элементы крови представлены эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами:

-

Эритроциты (красные кровяные тельца) — самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков. Циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке. В эритроцитах содержится железосодержащий белок — гемоглобин. Он обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, который имеет светло-красный цвет. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.

-

Тромбоциты (кровяные пластинки) представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов). Совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от кровопотери.

-

Лейкоциты (белые клетки крови) являются частью иммунной системы организма. Они способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани. Главная функция лейкоцитов — защита от чужеродных тел и соединений. Они участвуют в иммунных реакциях, выделяя при этом Т-клетки, распознающие вирусы и всевозможные вредные вещества; В-клетки, вырабатывающие антитела, макрофаги, которые уничтожают эти вещества. В норме лейкоцитов в крови намного меньше, чем других форменных элементов.

Кровь относится к быстро обновляющимся тканям.

Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека и других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный, костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых костях. Основным фильтром крови является селезёнка (красная пульпа), осуществляющая, в том числе и иммунологический её контроль (белая пульпа).

Тканевая жидкость

Тканевая жидкость – это часть внутренней среды организма, которая заполняет все пространство между клетками. К таким видам специалисты относят жидкость плевральной полости, сердечной сумки, спинномозговую жидкость и др.

Образование тканевой жидкости происходит из плазмы крови, проникающей в интерстициальное пространство через стенки капилляров, при этом одна ее часть возвращается назад, а другая часть остается между клетками тканей. Частично тканевая жидкость скапливается в лимфатических капиллярах, оттуда направляется в лимфатические сосуды, образуя лимфу, и проходя через лимфоузлы, снова попадает в кровоток.

В норме из-за своего постоянного перемещения тканевая жидкость не накапливается вокруг клеток. Если же по какой-то причине жидкость перестает возвращаться в кровь, возникают отеки.

Состав тканевой жидкости

Тканевая жидкость очень мало содержит белковых компонентов (1,5 г на 100 мл), и по своему химическому составу сильно напоминает плазму, хотя отличается количеством электролитов, ферментов и метаболитов.

Состав тканевой жидкости определяется спецификой определенных органов, соответствует их особенностям, но главным образом она состоит из воды, растворенных питательных веществ (сахаров, солей, аминокислот, ферментов и прочих), кислорода, углекислого газа и продуктов жизнедеятельности клеток.

Функции тканевой жидкости

Тканевая жидкость является своеобразным посредником между кровеносными сосудами и клетками организма. Обмен веществ, который постоянно совершают клетки, поглощая кислород и питательные вещества и отдавая углекислый газ и другие продукты жизнедеятельности, может быть реализован при условии растворенного состояния клеточной мембраны.