Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ

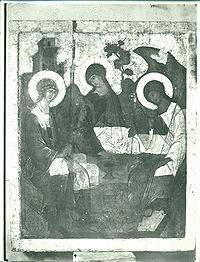

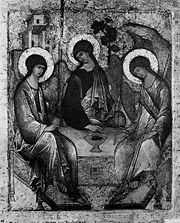

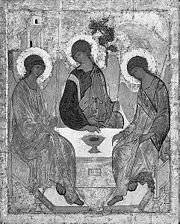

A) «Троица»

Б) картина «Портрет напольного гетмана»

B) «Общерусский летописный свод»

Г) картина «Звон — колокольня Ивана Великого»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Произведение написано после 1725 г. и поэтому воспринимается как обобщенный образ человека Петровской эпохи.

2) В картине отразились многие особенности архитектурных росписей, характерных для русских икон и фресок XVII в.

3) Автор — самый известный и почитаемый мастер московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV в.

4) Автор — единственный из митрополитов ВладимироМосковской Руси XIV в., не подчинившийся власти Золотой Орды.

5) Произведение написано в Смутное время.

6) Произведение датируется концом XX в.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

1. Общая инфа.

К концу 14 века христианское искусство — восточное и западное — создало два основных иконографических типа «Троицы» — «Троица Ветхозаветная» и «Троица Новозаветная». Каждый из них, в свою очередь, можно разделить на два варианта.

«Троица Ветхозаветная» — как явления Аврааму трех странников, из которых один был Бог, а с ним — два ангела. Согласно другой интерпретации, три явившихся ангела воплощали собою три лица Троицы — Бога-отца, Бога-сына и Бога-Святого Духа.

«Троица Новозаветная» выражает догмат в варианте «Отечество», с изображением Бога-отца Саваофа, а на его лоне младенца-Христа и Святого Духа в виде голубя. Второй вариант, собственно «Новозаветная Троица», дает изображение на сопрестолии Бога-отца Саваофа и рядом — Христа в зрелых летах, а между ними — Святого Духа в виде голубя.

*

«Троица» Рублева представляет собой «Троицу Ветхозаветную», во втором ее варианте, как изображение Троицы в виде трех ангелов. Но композиция ее лишена той определенности, которая позволяла бы идентифицировать с каждым из ангелов определенное лицо Троицы, хотя в ней и созранены все те символические атрибуты, которые являются необходимыми в ТВ: престол для трапезы, в центре которого потир с жертвенной чашей, библейский маврийский дуб, палаты слева как прообраз харма, знак божественного домостроительства, и справа — гора, символизирующая вознесенность духа горнему. В иконе нет ни Авраама, ни Сарры. У ангелов — нимбы, но нет перекрестья и нет надписей, которые могли бы указывать лицо Троицы. Эта особенность послужила поводом к различной трактовке, какой ангел какое лицо Троицы изображает, и каждая находит своих приверженцев, предлагая новые аргументы и доказательства.

В «Троице» кроме идеи троичности божества и идеи воплощения выражена также евхаристическая тема жертвенности, она была главной в библейском рассказе о жертвоприношении Афраама и сохраняла свое значение в варианте «Троицы Ветхозаветной» как трапезы трех лиц Троицы в обличии ангелов.

2. Иконостасность рублевской «Троицы»

Общий художественный строй «Троицы» Рублева решительно выпадает из того стилистического ключа, в котором принято писать иконы местного ряда. Местным иконам в значительно степени присуща манера исполнения, свойственная произведениям станковой живописи, поскольку иконы находятся внизу и доступны для обозрения, рассматривания вблизи. Общие для произведений древнерусской живописи принципы требования монументальности, декоративности, созвучия с росписью отступают здесь на второй план.

Рублевская «Троица» же не рассчитана на восприятие с близкого расстояния, но на положение ее в целом ансамбле: ее композиционная структура несколько схематизирована, а цветовое решение имеет подчеркнуто декоратичное звучание. Строгое центрическое построение «Троицы» заставляет подразумевать центричность ее изначального положения как сердцевины определенного композиционного узла. Общим принципом создания иконостаса было строгое соподчинение отдельных его элементов. Деисусный ряд, представляющий собой идейный, смысловой центр иконостаса, является одновременно и художественным центром с заметным акцентированием его середины. Особое внимание обычно уделяется изображению средника с мазорным ударом контрастных цветов, так, фигура Вседержителя изображалась на сине-голубой мандорле, наложенной на киноварный ромб Вселенной. Напряженность цвета и повышенная выразительность рисунка созраняются и в фигурах Богоматери и Предтечи, а в изображении архангелов Михаила и Гавриила снова видна перекличка с киноварно-синей палитрой средника. Чем далее фигуры удаляются от центра, тем более смягчены контрасты цветовых сочетаний, затухая, подобно волнам от брошенного в воду камня; движения фигур становятся более плавными, или фигуры показаны совсем неподвижными.

Несмотря на то, что перед нами лишь одна икона «Троицы», принцип ее построения не оставляет сомнения, что художник руководствовался силой напряженности цвета, необходимой именно для центральной части некоего целого, до нас не созранившегося. Группа трех ангелов вписана в овал; хотя он и приближается к кругу, но это все же слегка вытянутый по вертикали овал, как и сама доска, заметно удлиненная вверх. Форма овала подчеркивается и гранями седалищ и подножий, а вверху — архитектурой палат, деревом и горкой — врочем, ненавячиво. В архитектонике построения «Троицы» угадывается тот же овал, как и в славе Вседержителя. Заметно вытянуты и фигуры сидящих ангелов — как раз в расчете на обозрение снизу, как оптическая поправка на ракурс. Крылья у ангелов слишком малы, чтобы выполнять свое предназначение, их золотистый цвет с вибрирующим ассистом почти сливается с цветом сидений и палат, переходя в оливковые оттенки горок и растворяясь в фоне. На это общем золотом мерцании сильно выделяется колористически акцентированная фигура среднего ангела в пурпурно-малиновом хитоне и неожиданной силы голубизны гимантии. Напряженность цветовых сочетаний усилена светлым, бледно-желтым пятном стола — обычно в изображении Вседержителя эту роль берет на себя раскрытое евангелие. Цветовой контраст заметно снижается на изображении боковых ангелов, чтобы затем переходить волнами на фигуры соседних икон, постепенно затухая. Только так можно понять преувеличенную открытость цвета, ту усиленность звонкость красочной палитры, которая потрясла Матисса, но она вовсе не свойственна Рублева в его станковых произведениях. Думается, Андрей Рублев счел бы для себя нескромным столь явное любование цветом, как таковым, если бы он писал «Троицу» как станковое произведение, как одиночную икону, самостоятельную и с другими не связанную. Но киона должна была находиться в ансамбле с другими иконами. Легко представить рядом с наклоненными фигурами ангелов «Троицы» согбенные фигуры Богоматери и Предтечи в красных и синих одеждах, а затем постепенный переход к незыблемому спокойствию замыкающих ряд святых.

3. Насыщенность цвета.

Первая причина — см.выше, писалась икона для иконостаса. Вторая причина, пишет все та же прекрасная женщина Брюсова, в том, что икона «Троица» писалась для деревянного храма. Предназначенная, по-видимому, для интерьера с деревянными стенами легкого золотистого цвета, икона должна была воспринять тональность, созвучную окружению, и в то же время заставила художника пойти на усиление контрастности, декоративности колорита. Маловероятно, что икона, «вся напоенная голубизной летнего неба, зеленью молодых березок и недозревшего хлебного поля, сиянием золотистого цвета, предназначалась для монастырского храма».

4*. Символика и композиция.

Рублев, взяв за основы византийскую иконографическую схему композиции, подверг ее переосмыслению и создал нечто абсолютно новое и оригинальное. Сцена, освобожденная от подробностей, утрачивала жанровую окрашенность. Сосредоточив действие вокруг трех ангелов, беседующих перед трапезой, в центре которой высится чаша с головой тельца — символ крестной жертвы Христа, Рублев «прочитывает» сюжет по-своему. Нет рассказа — следовательно нет бега времени, вечность не мерцает через завесу сегодняшнего, а как бы непосредственно предстает перед человеком. Ибо странники не общаются с Авраамом, а как бы пребывают в молчаливой беседе. Перед ними не пиршественный стол, а священная трапеза, не фрукты и хлебцы, а чаша причастия. Это увиденные внутренним взором художника любовь и согласие трех, составляющих единое. Едва ли не единственному среди живописцев Средневековья, Рублеву удалось решить почти неразрешимую творческую задачу — показать Троицу как триединство. Как правило, этот богословский тезис ставил в тупик восточных и западных живописцев, которые то сосредоточивали свое внимание на Боге-Сыне, то изображали все трех ангелов совершенно одинаково. Рублев достиг успеха, пойдя не по пути прямого иллюстрирования догмата, а по пути его художественного истолкования и переживания.

Три англеа Рублева едины не потому, что тождественны, а прежде всего потому, что связаны единым ристмом, дрижением в круге. Это первое, что сразу и властно захватывает при созерцании рублевской «Троицы». Внутренний взор зрителя невольно фиксирует на иконе Рублева круг, хотя на самом деле его нет. Он образуется позами, движениями ангелов, соотнесенностью их фигур.

Мотив кругового движения — средство художественного выражения единства ангелов, а индивидуальность каждой фигуры мастер подчеркивает позой, жестом, положением в иконном пространстве. Левый ангел по правилам иконографии облачен в синий хитон и лилово-розовый гимантий; правый — в синий хитон и светло-зеленый гимантий; средний — в вишневый хитон с золотой продольной полосой и синий гимантий. Вишневый и синий — это традиционные цвета одежд Христа, образ котрого запечатлен таким в центре поясного чина и потому привычно ассоциируется с центральным персонажем «Троицы». На иконе Рублева тема среднего ангела — Христа — неразрывно связана с темой чаши, которая возникает в композиции несколько раз. Чашу образуют линии подножий. Форму чаши принимает трапеза (на которой стоит настоящая чаша), ограниченная очертаниями согнутых ног крайних ангелов. Наконец, когда взгляд зрителя, скользя по силуэтам боковых фигур, переходит к осмыслению иных величик, снова возникает образ большой чаши, в которую погружен средний ангел — Христос. Чаша символизирует искупительную жертву Христа за весь род людской. Эта тема воплощается через сопоставление реальной чаши на трапезе с той, которая видится «разумными очами» благодаря расположению фигур и исчезает, как только внимание созерцающего возвращается к предметам материального, вещественного мира.

1-3 — по Брюсовой, 4 пункт — по статье «Андрей Рублев» в энциклопедии

_______________________________________________________________________________________________________________

Теория образа.

Дионисий Ареопагит. «святейшая Премудрость, источник Писания, представляя небесные умные Силы в чувственных образах, и то и другое так устроила, что сим и Божественные силы не унижаются, и мы не имеем крайней необходимости привязываться к земным и низким изображениям. Не без основания существа, не имеющие образа и вида, представляются в образах и очертаниях. Причиною сему, с одной стороны, то свойство нашей природы, что мы не можем непосредственно возноситься к созерцанию духовных предметов, и имеем нужду в свойственных нам и приличных нашему естеству пособиях, которые бы в понятных для нас изображениях представляли неизобразимое и сверхчувственное; с другой стороны, то, что Св. Писанию, исполненному таинств, весьма прилично скрывать священную и таинственную истину премирных Умов под непроницаемыми священными завесами, и чрез то соделывать ее недоступною людям плотским. Ибо не все посвящены в таинства, и не во всех, как говорит Писание, есть разум (1 Кор. VIII, 7). А тем, которые стали бы порицать несходственные образы, и говорить, что они не приличны и обезображивают красоту Богоподобных и святых существ, довольно отвечать, что Св. Писание двояким образом выражает нам свои мысли. Один — состоит в изображениях по возможности сходных с священными предметами; другой же — в образах несходных, совершенно отличных, далеких от священных предметов. ….Божество превыше всякого существа и жизни; никакой свет не может быть выражением Его; всякий ум и слово бесконечно далеки от того, чтобы быть Ему подобными….что нет ничего в мире, что бы не было совершенно в своем роде; ибо вся добра зело, говорит небесная истина (Быт. I, 31)… и от маловажных предметов вещественного мира можно заимствовать образы, не неприличные для небесных существ, потому что мир сей, получив бытие от Истинной Красоты, в устройстве всех своих частей отражает следы духовной красоты,» Ещё Дионисий говорит о том, что божественная сущность может быть воплощена в самых разных образах : высоких (утренняя звезда или солнце правды) или низких ( вода жизни, мир благовонный). Однако, стоит заметить, что подобные сравнения ничуть не умаляют величия бога. А! Дионисий считает проявлением высшей мудрости способность различать духовные и вещественные свойства.

( из лекций) Бога невозможно познать разумом, только через творчество. Образ помогает глубоко познать христианское мировоззрение, религию, эстетику и даже этику. С его помощь. Христиане научились изображать мироздание. Все объекты действительности могли быть описаны с помощью категории образа.

Проблема образа существовала ещё с античности. У Климента Александрийского образ играет роль структурного принципа :

1.БОГ

2. ЛОГОС ( слово,смысл) Образ подобный богу во всём, но чувственно не воспроизводимый

3. ДУША человека (образ логоса)

4.ЧЕЛОВЕК ( 3ья ступень образа бога, материальная)

5.ОБРАЗЫ ИСКУССТВА

*то, что ценится у язычников , здесь представлено нижней ступенью образов*

Ранние христиане выделяли три типа образов :

— мимитические (подражание)

— символические ( символико- аллегорические)

-знаковые

Для мимитических образов характерна высшая степень отображения. К мим. Относятся все античные изображения. Христиане признавали такие образы копиями оригинала.( например, египтяне изображали луну в виде полумесяца). Символические образы более условны, они обладают автономной ценностью. Знаковые образы ещё более условны, но в них сохранена связь с оригиналом. * все библейские тексты понимались через символические образы*

Средствами искусства не передать явления духовного порядка – мнение ,положившее начало иконоборству. Лактанций : « Нельзя изображать богов, как их изображали язычники. Любые изображения будут невероятно удалены от оригинала. Сам человек есть искажённый образ бога. * тут ещё было написано про прообраз, который является единством духовного и телесного*

Уже в Новом Завете знак понимается как знамение, которое говорит о каких-то сверхъестественных событиях. ( преображение ИХ на горе из существа человеческого в божественное, превращение воды в вино)

Псевдо-Дионисий Ареопагит. У него гносеологическое обоснование теории символа, от Бога к человеку. Информация преобразуется и формируется носитель этой информации : от духовного к материальному * кто бы знал, что это за хрень*. У ПДА символ выступает в качестве общей богословской категории, включающий в себя образ, знак, изображение и т.д. У символа есть определённая задача –выявить сообщение и скрыть истину. Божественная истина, как цель всякого сознания, заключается в символе. Человек, который хочет понять символ, должен понять ту красоту, которой наполнен этот символ. ( такая красота, которая открывается только людям, способным видеть божественное в во всём тварном * это кстати и Паша Флоренский говорит тоже*) Если инфо, заложенная в символе, дана в знаковой форме, то он * символ* будет понятен лишь посвящённым, а если в образной –то всем носителям данной культуры.

Церковные таинства объединены образом Христа, который соединяет мир божественный и мир материальный. Образы искусства приравнены к христ.таинствам.

Григорий Нисский.Григорий Нисский, опираясь на неоплатоническое учение, утверждал, что три лица Святой Троицы обладают единой Божественной сущностью, но свое выражение находят в трех ипостасях. Божественная сущность выражает единство Бога и существует как бы самостоятельно, но вместе с тем одинаково присутствует в каждой из своих ипостасей. Иначе говоря, каждое из лиц Троицы как бы отделены друг от друга, особы, но их объединяет единая сущность.

В своем понимании Святой Троицы Григорий Нисский отходит от неоплатонического учения, которое рассматривало три основные ипостаси идеального мира — Единое, Ум и Мировую Душу — как своего рода лестницу снижающегося совершенства.

Усилиями Григория Нисского в христианской теологии закрепилось и представление о Боге, как нематериальном, бессмертном и непознаваемом существе. Ведь, даже несмотря на все свои философские доказательства существа Троицы, Григорий Нисский приходил к выводу о том, что Бог, в принципе, непознаваем. И Символ Веры — это в конечном итоге не предмет человеческого знания, а предмет веры, ибо истинное соотношение трех Божественных ипостасей доступно не столько разуму, сколько вере.

Одним из первых, если не самым первым из христианских мыслителей Григорий Нисский формулирует идею о том, что человек является венцом божественного творения и «царем» всего сотворенного. В своем трактате «Об устроении человека» отец Церкви утверждает — Господь сотворил живую и неживую природу ранее сотворения человека потому, что «Творец всего приготовил заранее как бы царский чертог будущему царю». И человек «был призван сразу стать царем подвластного ему».

Лишь человек из всего сотворенного создан по образу и подобию Божию, ибо именно человеку предназначено Богом воплощать Божественный замысел в тварном мире: «…Человеческая природа, поскольку приуготовлялась для начальствования над другими через подобие Царю всего, стала как бы одушевленным образом, приобщенным первообразу и достоинством, и именем».

Ориген. Бог, по мнению Оригена, — сверхсущее и непознаваемее. Лишь отчасти Бога можно познать по Его творениям. Сын Божий, — вечносущий Логос, Премудрость Божья, — подобен лучу света, исходящему из первоистока, и в потенции содержит в себе все мироздание. Святой Дух стоит за Сыном-Логосом в иерархии Божественных Ипостасей. Действие Отца простирается на все существующее, сына — на все разумное, Святого Духа — на святое (I 2-3). Отрицание единосущности — важнейший неканоничный тезис Оригена. *Христос, по его мнению, — это соединение Божественного Отца с совершенным человеком, душа которого никогда не охладевала в своей пламенной любви к Богу.* Ориген говорит: «наш ум до некоторой степени родствен Богу, он служит умственным образом Его, и именно поэтому может знать кое что о природе Божества, особливо, если он чист и отрешен от телесной материи». Для Оригена образ отличается от подобия. Адам был по образу Божию в силу одной своей разумной души. Подобие же Божие должно было им приобретаться через уподобление Богу, через усовершенствование. Образ Божий понимается Оригеном не как нечто включенное в состав человека. «В человеке ясно познаются признаки образа Божия — не в чертах тленного тела, но в благоразумии духа, в справедливости, умеренности, в мужестве, мудрости, учении и во всей сумме добродетелей, которые Богу присущи субстанциально, а в человеке могут существовать через труд и подражание Богу»

Афанасий Александрийский. Человек, и только он, создан по образу и подобию Ангелы не суть образ Бога. Праотец наш создан по образу Творца, и Бог. через уподобление Себе, сделал его созерцателем сущего, дав ему мысль и ведение о собственной Своей вечности, чтобы человек никогда не отдалял от себя представления о Боге и не отступал от сожития со святыми. Он в чистоте своей непрестанно созерцал Слово, образ Бога Отца, ибо он сам сотворен по образу этого Образа. После падения человек перестал видеть Образ Бога, т. е. Слово, стал созерцать зло, т. е. не сущее. Сущее есть добро, ибо оно имеет для себя образы в сущем Боге; тогда как зло есть не-сущее, т. к. не имеет своих образов в Боге, а создано человеческими примышлениями. Покаяние было бы недостаточным для восстановления падшего состояния человека, т. к. «оно не выводит из естественного состояния, а прекращает только грех». Обновление не могло совершится ни чрез людей, ни чрез ангелов; посему-то единственно возможный путь спасения человеческого рода и был воплощение Слова, т.е. икона.

Ириней Лионский. Для Иринея Сын противоположен твари, Он вечен и всегда был с Отцом: «ибо ты, о человек, несотворенное существо *гностики считали себя вечными, поэтому здесь Ириней говорит, как бы в насмешку* и не всегда сосуществовал Богу, как Его собственное Слово, но ты только, по Его особенной благости, ныне получил начало бытия твоего и мало-по-малу научаешься от Слова познавать распоряжения Творца твоего». «Отец есть Господь и Сын — Господь, и Отец есть Бог и Сын — Бог, ибо от Бога рожденный есть Бог», «я показал из Писаний, что никто из сынов Адама вполне и безусловно не называется Богом и не именуется Господом. А что Он собственно, исключительно перед всеми жившими тогда человеками, есть Бог и Господь и Царь Вечный, Единородный и Слово воплотившееся, предвозвещённое всеми пророками, Апостолами и Самим Духом, это могут видеть все, которые постигли хотя малую часть истины». Учение о Божестве Христа, для Иринея тесно связано со спасением человека : «для того Слово Божие сделалось человеком и Сын Божий — Сыном Человеческим, чтобы (Человек), соединившись с Сыном Божьим и получив усыновление, сделался Сыном Божьим.»

Тертуллиан. Тертуллиан убежден в том, что именно простая, необразованная и невоспитанная душа — христианка. В сочинении «О свидетельстве души» он доказывает, что человеческой душе прирождены христианские истины о существовании Бога, о Страшном Суде и Царстве Божием. «Природа — наставница, душа — ученица. Все, чему научила первая и научилась вторая, — сообщено Богом, а Он — Руководитель самой наставницы».у Тертуллиана вера — антипод разума. А в результате он не допускает разум в святая святых и противится исследованию основ христианского вероучения. Согласно Тертуллиану, недопустимы споры о скрытом смысле библейских образов и попытки их аллегорического толкования, идущие от Филона Александрийского. Метод экзегетики ( , который впоследствии будет широко использоваться христианскими богословами, по мнению Тертуллиана, приводит к ересям, т. е. к отклонению от основ христианства, признанных церковью. не нужно искать скрытые смыслы в том, что должно пониматься буквально. Для того и дана человеку вера, утверждает он, чтобы воспринимать буквально то, что выше человеческого разумения. А потому, чем абсурднее то, что сказано в Писании, чем оно непостижимее и невероятнее, тем больше у нас оснований для веры в его божественное происхождение и смысл. Согласно Тертуллиану, Бог-Отец поначалу был один и лишь затем породил из себя Сына и Духа Святого. Таким образом, ипостаси Бога у Тертуллиана связаны в первую очередь происхождением, подобно тому, как связаны происхождением кровные родственники. Тертуллиан, полностью отрицая материальность Бога, ибо Бог есть дух, он все же говорит о телесности самого Бога. Телесность эта нематериальна, но в то же время и отличается от чистого духа. Так и человеческая душа, хоть и отлична от человеческого тела, все же обладает некой телесностью. По мнению Тертуллиана душа человеческая была поселена Богом в Адаме и Еве, а затем передается из поколения в поколение посредством семени, сохраняя в себе как образ Бога, так и первородный грех прародителей человечества. Первый сформулировал догмат о богочеловеческой природе Христа. Кстати, гностиков он гнобил за то, что они считали, что Христос был только словом божьим и типа не страдал, потому что бестелесен. Тертулиан взвился и выдал доказательство, что Христос очень даже телесен, реален и страдал по-настоящему, а иначе и смысла в вере никакого нет. Монархиане считали, что бог не триедин, а просто один бог, который может прикидываться разными обличиями. Тертулиан на это выдал что-то вроде «они прогнали Духа, проебали Сына и распяли Отца». *это Катя, это не я*

Иоанн Дамаскин. В трех словах «Против отвергающих святые иконы» он писал, что запрет Моисея «делать всякое подобие» Божества имел временное значение и был воспитательной мерой для пресечения склонности евреев к идолопоклонству. Но с началом христианской эпохи воспитание кончилось, и в царстве благодати не весь Закон сохранил силу. Иконоборчество было для Иоанна равносильно нечувствию Богочеловеческой тайны. Конечно, Бог, по чистейшей духовности Своего естества, невидим и потому неизобразим — Он не имеет действительного образа в вещественном мире. Однако по благости Своей Бог открыл Себя людям в Боговоплощении, сделавшись таким образом видим и изобразим. «В древности Бог, бестелесный и не имеющий вида, никогда не изображался, — писал Иоанн, — теперь же, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, изображаем видимого Бога». Никакого идолопоклонства в почитании икон нет и не может быть, ибо христиане поклоняются «не естеству дерева и красок», но «образу Воплотившегося», через который обнимают и поклоняются Самому Христу.

*а теперь вот такая штука*

Как дело творения, так точно и дело промышления, православная Церковь

равно приписывает всем Лицам Пресвятой Троицы: Бога Отца называет

Вседержителем (никейский символ); Бога Сына — мудростью, содержащею состав

всего (Симв. Григория чудотворца); Бога Духа Святого — Господом

животворящим и жизнью, в которой причина живущих (в тех же символах). Это

учение заимствовано из св. Писания, где также промышление о мире равно

усвояется всем трем Лицам Божества. Тоже самое учение об участии всех

Божеских Лиц в деле Промысла излагают св. Отцы и учители Церкви: А) св.

Афанасий великий: «Отец все делает чрез Сына в Духе Святом, и таким образом

сохраняется единство св. Троицы, и в Церкви проповедуется един Бог, иже над

всеми, и через всех, и во всех (Еф. 4, 6), — над всеми: как Отец, как

начало и источник; чрез всех: это — чрез Сына; во всех: это — в Духе

Святом»; б) Василий великий: «Божеский Дух всегда окончательно совершает

все происходящее от Бога чрез Сына»; и в другом месте: «Дух во всяком

действовании соединен и неразделен с Отцем и Сыном; вместе с Богом, который

производит разделение служений, сопребывает и Св. Дух, который полновластно

домостроительствует в раздаянии дарований по достоинству каждого»; в) св.

Григорий Богослов: «Господство именуется Богом, хотя состоит в трех

высочайших: Виновнике, Зиждителе, Совершителе, то есть, Отце, Сыне и Св.

Духе»; г) св. Кирилл александрийский: «все совершается Богом Отцем чрез

Сына в Духе Святом»; д) блаженный Августин: «уразумевши, сколько дано нам в

настоящей жизни, Троицу, мы несомненно веруем, что всякая, и разумная, и

душевная, и телесная, тварь получила бытие, и имеет свой вид, и премудро

управляется одною и той же зиждительною Троицею, не так впрочем, что одну

часть всего создания произвел Отец, другую Сын, третью Дух Святой, но и все

вообще и в частности каждое естество сотворил Отец чрез Сына в даянии

(dоnо) Духа Святого»; е) св. Иоанн Дамаскин: «Бог (Отец) творит мыслью, и

сия мысль становится делом, приводимая в исполнение Словом и совершаемая

Духом»[8]. Промышление о мире есть действие всеведения, вездеприсутствия,

премудрости, всемогущества и благости Божией — таких свойств, которые равно

принадлежат всем Лицам Пресвятой Троицы.

____________________________________________________________

12. РУССКАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ.

объединение земель (XIV – начало XV в.)

Трудно до конца представить урон, который нанесло монголо-татарское завоевание русской земле, и без того ослабленной усобицами. Города были сожжены дотла или разграблены, памятники искусства уничтожены, художники убиты или уведены в плен. Лишь в Новгороде и во Пскове, которые хотя и не знали самого ига, но выплачивали посланным туда баскакам дань, еще продолжалась художественная жизнь. Но и им, избежавшим ужасов монгольского нашествия, в отрыве от других городов и земель нелегко было сохранять и развивать свои культурные традиции и остаться связующим звеном между до- и послемонгольским этапами развития.

Возрождение городов, оживление торговли начинается в середине XIV в. Необходимость обороны консолидировала русские силы, в большой степени способствовала объединению русских земель, ускоряла процесс образования русского государства и формирования русской народности. В этом процессе главенствующее место безраздельно перешло к Москве. Разгром Византии и установление страшного для славян турецкого владычества на Балканах усилило значение Московской Руси как центра православия. Первое поражение татар, нанесенное полками Дмитрия Донского в 1378 г., затем Куликовская битва 1380 г. были «началом конца» рабства. И только в конце XV – начале XVI в. объединение русских земель под началом Москвы завершается. Москва и Тверь, выросшие в составе Владимирского княжества, естественно выступают наследниками владимиро-суздальских традиций в искусстве. Несколько иначе обстояло дело на северо-западе Руси. Новгород и Псков, сопротивлявшиеся объединению под властью Москвы, опираются в это время на собственный художественный опыт.

«Господин Великий Новгород», богатейшая боярская республика, имевшая много общего в своем развитии с западным городом-коммуной, в XIV–XV вв. был ареной острых социальных конфликтов, которые затронули все сферы общественной жизни. Ересь стригольников, отрицавших основы церковной феодальной иерархии, а также распространение одного из мистических учений – исихазма – несомненно оказали влияние на искусство. В то же время церковь старалась использовать искусство в борьбе с еретическими учениями.

В XIV–XV вв. храмы Новгорода возводятся по заказу бояр, духовных лиц, богатых ремесленников, купцов, «уличан», жителей одного из «концов», как называются ремесленные слободы, членов одной корпорации. Живое творческое воображение создателей, народные художественные вкусы определяют облик построек. С конца XIII в. в Новгороде меняется строительный материал и техника кладки: камень не перемежается с плинфой на цемяночном растворе, а стены сплошь возводятся из местного, плохо отесанного, грубого камня, и лишь в сводах, барабанах и оконных проемах применяется кирпич, менее плоский, чем старая плинфа. Из трех апсид в храме сохраняется только одна. В 1292 г. была построена церковь Николы на Липне, в 1345 г. – церковь Спаса на Ковалеве (разрушена во время Великой Отечественной войны и восстановлена), в 1352 г. –церковь Успения на Волотовом поле (не восстановлена). Классический тип храма, простого и конструктивно-ясного, создается во второй половине XIV в., и аналога ему нет в архитектуре других стран. Это прежде всего церковь Федора Стратилата на ручью (1360–1361), построенная на средства посадника Семена Андреевича и его матери Натальи, и церковь Спасо-Преображения на Ильине улице (1374), похожая на церковь Федора Стратилата, но больше и стройнее. Их отличительной особенностью является декор экстерьера, в котором новгородцы были всегда очень сдержанны, и покрытие по так называемой многолопастной кривой.

Фасад, который, расчленяется лопатками, украшен такими деталями, как декоративные нишки, бровки над окнами, киотцы, кружки, крестики, орнаментальный пояс под окнами барабана («поребрики» и «городки») и на апсиде (церковь Федора Стратилата). Параллельно с новым строительством в Новгороде XV в. реконструировались памятники XII столетия, что в большей степени было связано с общей политикой новгородского боярства, активно в это время борющегося с влиянием Москвы. Этим же объясняется и то, что новгородцы в 1433 г. прямо обратились к немецким мастерам. Политическая ориентация новгородского боярства и его вкусы были консервативными. При владыке Евфимии (Евфимий II Брадатый, как он известен в истории, занимал владычную кафедру, т.е. был архиепископом Новгорода, 30 лет) застраивается владычный двор, находившийся по соседству с Софийским собором. В конце XV в. Москва подчинила Новгород, прибегнув к самым жестоким мерам. Многие знатные семьи новгородцев были уничтожены или выселены насильственно из родного города, а в Новгороде поселились московские купцы. Новый заказчик диктовал новые вкусы. Самостоятельное развитие новгородской архитектуры закончилось.

Географическое положение Пскова, постоянная опасность нападения Ливонского ордена обусловили развитие в Пскове в это время в основном оборонного зодчества, возведение крепостей. Растут каменные стены псковского детинца (Крома) и «Довмонтова города», пристроенного к нему. К XVI в. крепостные стены Пскова протянулись на 9 км. Самостоятельная строительная школа Пскова складывается позже, чем новгородская. О полной самостоятельности можно говорить лишь с того момента, когда псковичи возвели в центре кремля Церковь Троицы на основаниях старой рухнувшей церкви XII в. (1365–1367, храм не сохранился; Троицкий собор, дошедший до нас, –XVII столетия).XV век – время самого бурного расцвета псковской архитектурной школы (22 каменные церкви). Возведенный на средства уличан или отдельных богатых псковичей храм, как правило, был небольших размеров, сложенным из местного камня и побеленным, чтобы известняк не выветривался. Церковь обстраивалась пристройками, ее облик оживляли крыльца, паперти, чисто псковские толстые и короткие столбы-тумбы. Хозяйственные и расчетливые псковичи звонницу выводили иногда прямо из стены, чтобы не тратить попусту материал на специальный для нее фундамент. Пластичностью и неровностью стен, вызванными самим строительным материалом, псковские церкви близки новгородским, но в них имеется и свое неповторимое своеобразие, в котором большую роль играет и живописное расположение псковских храмов вблизи реки (во Пскове их две: Пскова и Великая), у брода, на холме, что нашло отражение в названиях [например, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (1462, верх перестроен в XVI в.)].

XIV век – время блестящего расцвета новгородской монументальной живописи. В это время в Новгороде уже сложилась своя местная живописная школа. Кроме того, в конце века местные мастера испытали на себе влияние великого византийца Феофана Грека (30-е годы XIV в. –после 1405 г.).

Живопись Феофана была неповторима: широкие удары кисти, точные, уверенно положенные блики (пробела, «движки» по Древнерусской терминологии), высветления, лепящие форму («вохрение по санкирю»: последовательное высветление поверх основного коричневого тона). Живопись Феофана Грека почти монохромная, красно-коричневых и желтых охр, оттенки которых дают, однако, необычайное красочное многообразие. Живопись Феофана, столь выразительно-индивидуальная, столь свободная от канонов, вместе с тем несет на себе и влияние собственно новгородского искусства. Сама атмосфера вечевого города, борьба официальной идеологии и еретических учений, вольный дух новгородцев, особенности их мышления, наконец, их произведения искусства, такие, как роспись Нередицы (а не исключено, что Феофан побывал и во Пскове и мог видеть живопись Снетогорского монастыря), – все это оказало воздействие на великого грека.

Наконец, задолго до Феофана, в 1363 г. была исполнена роспись церкви Успения на Волотовом поле. Это в основном сцены из жизни Христа и Марии. Экспрессия образов здесь не уступала феофановской, но достигалась она иными приемами. Стенописи выполнены каким-то замечательным новгородским мастером, имени которого мы не знаем. В пользу этой точки зрения говорит колорит росписей: празднично-яркий, в сопоставлении звучного красного, зеленого, голубого, лилового. Рисунок поражает своей экспрессивностью. Фигуры представлены в стремительном движении, в страстном порыве. Радость, горе, смятение, удивление –все чувства выражены почти утрированными, но выразительными жестами, ломаными линиями одежды, резкими позами. Несомненно, о новгородском происхождении мастера говорит и ряд сцен остро социальных. Подобно изображению «Богач и черт» в Спас-Нередице назидательный смысл имеет волотовское «Слово о некоем игумене», не сумевшем разглядеть Христа в убогом страннике, просящем милостыню, и прогнавшем его от стола, за которым продолжал беспечно пировать (а когда узнал и бросился догонять, было уже поздно). Остро индивидуальная характеристика некоторых образов превращает их почти в портреты (например, архиепископы Моисей и Алексей, изображенные рядом со сценой об игумене, – строители и дарители Волотовского храма). Лица на волотовских фресках вообще имеют некий русский тип: широкие, скуластые, с толстыми носами.

Поможем в ✍️ написании учебной работы

Икона «Троица» была создана Андреем Рублевым в XV веке. Это самая знаменитая работа Рублева и самая известная из всех русских икон, которая считается высочайшим из достижений русского искусства.

История и современность

Рублев был монахом в Троицком св. Сергиевом монастыре. Это благочестивый последователь преподобного Сергия. Он дал обет молчания и выразил собственные страсти и навязчивые идеи в прекрасных полотнах.

Икона «Троица» в настоящее время хранится в Третьяковской галерее в Москве. Полотно также известно как «Гостеприимство Авраама» и икона Ветхозаветной Троицы.

История создания

Прототипом этой иконы послужило загадочное явление Святой Троицы в виде трех путешественников к Аврааму и Сарре под дубом Мамре.

Авраам и его жена Сарра развлекали троих ангелов в тени дуба, когда мужчина понял, что ангелы были олицетворением Бога в трех лицах.

В церкви много разных изображений Святой Троицы. Но икона, которая определяет саму суть Дня Троицы, неизменно изображает это празднество в виде троих ангелов.

Особенности полотна

Икона Святой Троицы изображает троих ангелов, а не классические лики Отца, Сына и Святого Духа в виде бородатого старика, Иисуса и голубя.

Помимо этого образного олицетворения, существует сложное богословие, которое передает Троицу в редкой иконографии, превосходно представленной в работе Андрея Рублева под названием «Троица».

Эта древнерусская икона наиболее полно выражает догмат Святой Троицы: три ангела изображены в равном достоинстве, символизируя Троицу и равенство всех трех Лиц.

Ангелы написаны сидящими вокруг жертвенника, в центре которого находится чаша Евхаристии с головой жертвенного тельца, символизирующая новозаветного агнца, то есть Христа.

Первый ангел — это первое и самое главное лицо Троицы — Бог Отец; второй, средний ангел — Бог Сын; третий ангел — Бог Святой Дух. Они сочетаются в единстве трех сил.

Левый и центральный ангелы благословляют наполненную вином чашу. Бог Отец благословляет Бога Сына на жертвенную крестную смерть во имя любви к людям. Бог Святой Дух (правый ангел) присутствует здесь, чтобы утешить, подтверждая высокую и не всеми постижимую логику жертвенной всепрощающей любви.

Во времена жизни художника Андрея Рублева воплощением была Святая Троица как символ духовного единства, мира, согласия, взаимной любви и смирения. Перед этой иконой православные христиане просят у Создателя помощи и защиты. Искренние слова молитвы обязательно будут услышаны.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

«Троица»

Андрея Рублева — наиболее известное произведение великого русского иконописца.

1411 является одной из наиболее вероятных дат создания шедевра.

Икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым

Самое

известное и прославленное произведение Андрея Рублева — образ Св. Троицы. Икона

происходит из местного ряда Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры (с 1929 г.

— в Третьяковской галерее); почиталась в монастыре как чудотворная. В «Сказании

о святых иконописцах» сохранилось свидетельство о том, что игумен Никон просил

«образ написати пресвятыя Троицы в похвалу отцу своему святому Сергию». Об

авторстве Рублева свидетельствует и постановление Стоглавого Собора 1551 г.,

где было указано писать Св. Троицу, «как греческие иконописцы писали и как

писал Андрей Рублев». В вопросе датировки иконы существуют 2 мнения: ряд ученых

предполагают, что она была написана для деревянной церкви Троицкого монастыря,

построенной игуменом Никоном после нашествия Едигея, и датируют икону 1412 г.,

другие определяют 20-ми гг. XV в., связывая ее происхождение с каменным собором

монастыря, заложенным в 1422 г. В XVI в. царь Иоанн IV Васильевич Грозный

сделал в монастырь вклад, украсив икону басменным золотым окладом с золотыми

венцами, эмалевыми цатами, перенесенными позднее на оклад времени царя.

Православная энциклопедия

Преподобный Андрей Рублев

В

страшные времена войн и усобиц XIV-XV веков на Руси появился великий иконописец

Андрей Рублёв. Сохранилось представление о Рублёве, как о человеке доброго,

смиренного нрава, «исполненного радости и светлости». Ему была свойственна

большая внутренняя сосредоточенность. Все созданное им — плод глубокого

раздумья. Окружающих поражало, что Рублёв подолгу, пристально изучал творения

своих предшественников, относясь к иконе как к произведению искусства.

Хотя имя

Рублёва упоминалось в летописях в связи со строительством различных храмов, как

художник он стал известен лишь в начале двадцатого столетия после реставрации в

1904 г. «Троицы» — главнейшей святыни Троице-Сергиевой лавры, самого совершенного

произведения древнерусской живописи. После расчистки этой иконы стало понятно,

почему Стоглавый собор постановил писать этот образ только так, как его писал

Рублёв. Только тогда начались поиски других произведений художника.

Андрей

Рублёв родился в конце 60-х годов XIV века в небольшом городке Радонеже

неподалеку от Троице-Сергиевой лавры. По всей вероятности, в юности Андрей был

послушником этого монастыря, а потом принял сан монаха. Во время Куликовской

битвы в 1380 году Рублёв уже входил в княжескую артель мастеров, которая

переходила из города в город и занималась строительством и украшением церквей.

В то время на Руси возводилось много церквей, в каждой из которых должны были

работать иконописцы. Невозможно последовательно проследить творческий путь

Рублёва, потому что древнерусские художники-иконописцы никогда не подписывали и

не датировали свои работы. Дошедшие до нас исторические свидетельства о жизни и

творчестве Андрея Рублёва крайне бедны хронологическими данными и во многом

противоречат друг другу. Бесспорны лишь два сообщения, фигурирующие в летописях

под 1405 и 1408 годами. Вот первое, где говорится о том, что Феофан Грек,

Прохор с Городца и Андрей Рублёв начали работу над иконостасом Благовещенского

собора Московского Кремля. «Тое же весны почаша подписывати церковь каменую

святое Благовещение на князя великаго дворе, не ту, иже ныне стоит, а мастеры

бяху Феофан иконник Грьчин да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев,

да того же лета и кончаша ю». Исследователи установили, что Рублёв написал для

собора одну из лучших своих икон — «Преображение».

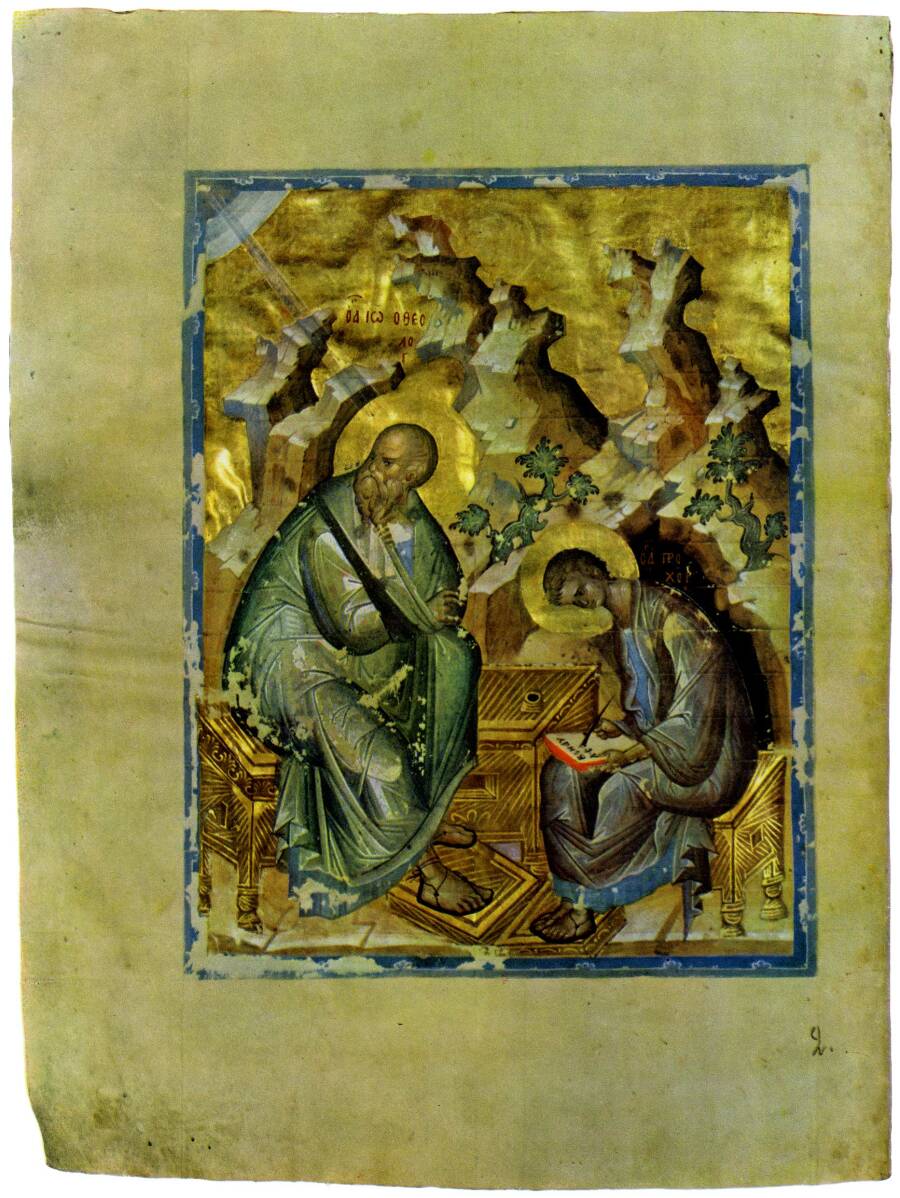

По-видимому,

к тому же времени относится и исполненный Рублёвым настоящий памятник книжного

искусства — «Евангелие Хитрово». Это название рукопись получила по имени

боярина, которому она принадлежала в XVII веке. Рукопись выделяется

безупречностью выполнения. Миниатюры, заставки, фигурки зверюшек-букв — это

особый мир, где все живет, все одухотворено. Здесь много выдумки, юмора, все

проникнуто глубоко народным простодушием, каким овеяны наши русские сказки.

Мягко вьются линии орнаментов, напоминающие стебли трав, формы листьев, цветов.

Ощущение радости и непринужденности создают легкие, светлые краски: лазоревая

голубизна сочетается с нежной зеленью, алеет киноварь и поблескивает золото. Ученые

предполагают, что такая драгоценная рукопись, как «Евангелие Хитрово», могла

быть создана на средства великого князя или самого митрополита.

Во

втором сообщении 1408 г. говорится о том, что мастера Даниил Черный и Андрей

Рублёв отправлены расписывать Успенский собор во Владимире: «Того же лета мая в

25 начата подписывати церковь каменую великую съборную святая Богородица иже в

Владимире повеленьем князя великаго, а мастеры Данило иконник да Андрей

Рублев». Владимирский Успенский собор особо почитался в Древней Руси, и великие

князья московские не переставали заботиться о его убранстве. Так произошло и в

1408 г., когда великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, повелел

заменить новыми фресками утраченные части его росписей XII века. Сохранившиеся

фрески представляют фрагмент грандиозной композиции Страшного суда, занимавшей

западную стену храма. Анализ стилистических особенностей помог ученым

определить группу изображений, принадлежащих Рублёву: в них ощущаются

артистизм, музыкальность линии, грациозность. Юношески прекрасен трубящий

ангел, вдохновенно решителен Петр, увлекающий праведников в рай.

Трактовка

сцены Страшного суда, ее эмоциональный настрой необычны: здесь нет ощущения

ужаса перед страшными карами и торжествует идея всепрощения, просветленное

настроение; в этом ясно ощущается мировосприятие Рублёва. Долгие годы исканий,

которые проявились уже во фресках Успенского собора, нашли завершение в образах

так называемого «Звенигородского чина». В них Рублёв обобщил размышления своих

современников о моральной ценности человека. «Звенигородский чин» — это часть

иконостаса, созданного для одного из звенигородских храмов. Время создания

этого иконостаса точно не известно. Сейчас от росписей в соборах сохранились

только фрагменты, а из икон дошли лишь три. Они были обнаружены в 1919 году

советскими реставраторами. «Их создателем, — писал о звенигородских иконах И.Э.

Грабарь, первый исследователь драгоценной находки, — мог быть только Рублёв,

только он владел искусством подчинять единой гармонизирующей воле эти холодные

розово-сиренево-голубые цвета, только он дерзал решать колористические задачи,

бывшие под силу разве лишь венецианцам, да и то сто с лишком лет спустя после

его смерти». Из всего монументального замысла Рублёва сохранились только поясные

изображения «Спаса», «Архангела Михаила» и «Апостола Павла».

Пока

иконописцы работали во Владимире, на Москву двинулось войско татарского хана

Едигея. Не сумев взять Москву, татары сожгли множество городов, и в том числе

Троицкий монастырь. Настоятелем монастыря был игумен Никон. Он с большим

рвением принимается за восстановление и украшение монастыря. На месте

деревянного храма возводится в 1423-1424 гг. белокаменный. В середине двадцатых

годов Даниил Черный и Андрей Рублёв были приглашены Никоном расписать новый

каменный собор Св. Троицы. Эти работы Рублёва относятся к 1425–1427 годам.

Рублёв

написал главную икону монастыря — знаменитую «Троицу». Три ангела — Бог Отец,

Бог Сын и Бог Дух — вписаны художником в треугольник и круг. Линии крыльев и

одежд перетекают одна в другую, как мелодии, и рождают чувство равновесия и

радостного покоя. Особо поражает общая светозарность иконы. Художник нашел

идеальные пропорции не только в решении фигур композиции. Совершенны также

отношения светлых тонов, не вступающих в борьбу с контрастными темными цветами,

а согласно и тихо поющих с ними гимн радости бытия. Это мерцание цвета

позволяет художнику достичь поистине симфонического звучания оркестра красок

палитры. Чуть-чуть поблескивает стертое старое золото на темном от времени

левкасе. Мудрое переплетение форм, силуэтов, линий, прочерков посохов,

округлости крыльев, падающих складок одежд, сияющих нимбов — все это вместе со

сложной мозаикой цвета создает редкую по своеобразию гармонию, благородную,

спокойную и величавую. И только два черных квадрата на фоне — вход в дом

Авраамов — возвращают нас к сюжету Ветхого завета. Светоносность «Троицы»

настолько разительна, что иные иконы экспозиции Третьяковской галереи кажутся

темными и красно-коричневыми.

Вскоре

после завершения работ в Св. Троице, по-видимому, умер Даниил, похороненный в

Троице-Сергиевом монастыре. Потеряв своего друга, Рублёв вернулся в Андроников

монастырь, где выполнил свою «конечную» (то есть последнюю) работу. Если верить

Епифанию Премудрому, Рублёв принимал участие не только в росписи церкви Спаса,

но и в ее построении. Эта церковь была возведена около 1426-1427 гг. Вероятно,

ее фрески были написаны в 1428-1430 гг. Рублёв скончался 29 января 1430 года в

Андрониковом монастыре в Москве, который сейчас носит его имя. В 1988 г., году

тысячелетия крещения Руси, Русская православная церковь причислила Рублёва к

лику святых. Он стал первым художником, который был канонизирован христианской

церковью.

100 великих художников

Сегодня мы начинаем публиковать серию материалов, разъясняющих смысл символов и духовное значение иконы Андрея Рублёва «Троица».

Братья и сестры!

Один из самых известных в мире образов Православия, который был когда-либо отображён в иконописи — это образ Троицы, написанный Андреем Рублёвым.

Икона «Троица» была создана Андреем Рублёвым в начале XV в. для Троице-Сергиевой Лавры и в память основателя Лавры, великого русского святого Сергия Радонежского. В 1551 г. на Стоглавом соборе именно этот образ назван каноническим изображением Святой Троицы.

В основе изображения лежит известный из Ветхого Завета сюжет явления Господа Аврааму в виде трёх мужей. Писание рассказывает о том радушии и гостеприимстве, которое проявил Авраам. Приняв и накормив гостей, Авраам ни на секунду не усомнился, что перед ним явился Единый Господь, потому и обратился к трём мужам, как к одному лицу. Изображавшие это ветхозаветное событие иконы так и назывались «Гостеприимство Авраама».

Почему же именно «Троица» Андрея Рублёва стала канонической и в чём её отличие от предыдущих изображений Триипостасного Бога?

Чтобы понять уникальность рублёвской «Троицы» необходимо узнать основные особенности изображения события «Гостеприимство Авраама» на предшествующих иконах. Одним из таких предыдущих иконических изображений является «Зырянская Троица».

На этой иконе мы видим не только трёх ангелов, но и Авраама, Сарру и даже тельца, которого Авраам приготовил для угощения гостей. Бытовые детали говорят нам о том, что это изображение ветхозаветного события в буквальном смысле. На других иконах «Гостеприимство Авраамово» можно увидеть, например, обильные угощения на столе перед ангелами или отрока, который закалывает для трапезы тельца. Сосредоточенность на буквальном описании произошедшего у дубравы Мамре явления Господа Аврааму — это главное отличие многих известных дорублёвских икон Троицы.

Что же мы видим на иконе Андрея Рублёва? Для начала необходимо вспомнить, что икона написана по заказу Никона, ученика Сергия Радонежского, который прекрасно помнил главные слова святого Сергия: «Воззрением на Святую Троицу побеждается страх ненавистной розни мира сего». Андрей Рублёв отобразил на иконе не просто событие Авраамова гостеприимства, но главное событие — Самого Господа в его тайне Триипостасности, которая была явлена доступным человеческому пониманию образом. Именно это центральное событие является для Андрея Рублёва главным, и этому подчинены все остальные символы на иконе.

Как воцерковление есть процесс постепенный и начинающийся с узнавания основ, так поступим и мы, начав узнавать значение символов не с главного образа, но с окружающих его дополнительных предметов. И, надеясь на помощь Господа, постараемся с уважением и достойным разумением подойти к доступному нам разъяснению центрального события — изображения Святой Троицы.

За правым ангелом мы видим изображение горы (скалы). Скалой или камнем Господь назвал апостола Петра (Мф. 16: 18), тем самым символизировав Свою Церковь, в основе которой лежит твёрдая вера. И как гора остаётся непоколебимой в самую бурную непогоду, так твёрдая вера даёт силы и смысл жизни в самые ненастные и лихие времена испытаний. Именно вера является основой для настоящей жизни, и вера же даёт для жизни силу, позволяет твёрдо стоять на ногах и не ломаться от житейских невзгод. Как сказал апостол Иоанн: «Мир во зле лежит» (1 Ин. 5: 19), а потому трудности и испытания являются частью злобы мирской, но только вера может преодолевать любые, самые тяжкие испытания и давать любовь и надежду для жизни.

У горы есть и ещё одна особенность — с какой бы стороны человек на неё ни всходил, каков бы ни был его путь наверх, но он всегда будет сходиться в одной точке, на вершине. Цель и смысл человеческой жизни как раз и заключается в том, чтобы стремиться к вершине веры, ибо это есть единственный путь к спасению. Пути Господни неисповедимы, но нам известна цель (спасение) и нам была явлена вершина (Иисус Христос). Так, по словам преподобного Сергия, мы взираем на Святую Троицу и начинаем побеждать ненавистную рознь мира, постепенно понимая смысл иконы и смысл жизни человеческой.

Глядя на «Троицу» Андрея Рублёва мы должны теперь помнить, что гора (скала), изображённая за правым ангелом — это символ духовной высоты Православной веры и твёрдого основания, жизненной силы, которую даёт нам вера.

За центральным ангелом мы видим изображение древа. Этот символ напоминает нам о первородном грехе, который был совершён Адамом и Евой (Быт. 3: 1-19). Плод древа познания добра и зла стал для наших прародителей той горечью, которой пропиталась вся жизнь.

Будучи вначале безгрешными, Адам и Ева нарушили запрет, вкусили от древа и принесли в мир зло и смерть. Глядя на икону, мы вспоминаем это горькое событие, но не для того, чтобы впасть в уныние, а чтобы одновременно вспомнить о надежде. Ведь как на древе был совершён первородный грех, так на древе креста Господь примирил нас с Собой, принеся Себя в жертву за наши грехи — это и есть та светлая надежда, которую мы испытываем, глядя на изображённое древо в центре иконы.

Память о первородном грехе и о жертве Господа, давшей нам с Ним примирение и надежду на спасение — это тот смысл, который мы видим в древе за центральным ангелом.

За левым ангелом изображено здание, которое иногда называют «палаты Авраамовы». Здесь мы опять вспоминаем, что в дубраве Мамре, где явился Аврааму Господь в виде трёх ангелов, были раскинуты Авраамовы шатры. Такое понимание в рублёвской «Троице» есть, но оно не является главным, ибо, как уже сказано выше, Андрей Рублёв пишет образ Троицы, а потому здание символизирует нечто большее, чем человеческое жилище.

Здесь надо вспомнить о том, что Господь — Творец. Из безмерной Своей любви Господь не только принёс Себя в жертву за наши грехи, но и вообще сотворил мир и человека. Главное же для нас понимать, что домостроительство Божественное — это осуществление Божественного замысла спасения человечества в истории.

Домостроительство спасения нашего совершается Господом Иисусом Христом по благоволению Бога Отца при общении Святого Духа. Во Христе исполняется замысел Промысла Божия о всем мире, домостроительство Благодати Божией о всем творении, направленное на спасение, освящение и обожение всех в Богочеловеке.

Именно Божественное домостроительство символизирует здание за левым ангелом.

Дорогие братья и сестры, в следующем материале мы продолжим рассказ о символах на иконе Андрея Рублёва «Троица» и дадим ответы на вопросы — что обозначает цвет одежд ангелов и положение их фигур.

Иван Образцов

Самая близкая стилистическая аналогия росписям во Владимире, особенно композициям Страшного суда в западной части среднего нефа, 1408 года – это прославленная икона «Святая Троица» (ГТГ), написанная в качестве главного образа для Троицкого храма основанного Сергием Радонежским монастыря. Это сходство дает основания для ее датировки временем около 1410 года или 1410-ми годами. О «Троице» Андрея Рублева существует огромная литература, поэтому мы ограничимся лишь некоторыми аспектами ее иконографического, смыслового и художественного строя.

Некоторые иконографические детали произведения, которые в настоящее время утрачены, помогают восполнить его наиболее точные копии. Так, правый ангел протягивает руку не в пустоту, а к евхаристическому хлебу. Можно утверждать, что на рублевской «Троице» были изображены три треугольные частицы хлеба: две – в левой части верхней поверхности стола и одна справа, ближе к поддону чаши. Вероятно, правый ангел даже касался хлеба или придерживал его пальцами. Утраченная деталь делает жест ангела осмысленным: он участвует в трапезе, которая понимается как Евхаристия – спасение человека от первородного греха и вечной смерти через искупительную жертву Иисуса Христа. Эта мысль передана и с помощью являющейся центром иконы евхаристической чаши, очертания которой неоднократно повторяются на разных уровнях композиции. О том, что чаша на столе должна была восприниматься как евхаристическая, свидетельствует ее первоначальная форма, которая делала ее похожей и на потир и на дискос одновременно. Мифами являются утверждения о наличии на «Троице» перекрестья в нимбе центрального ангела и о том, что все пальцы его правой руки, за исключением указательного, были загнуты, что приводит к неверной интерпретации этого образа.

С точки зрения иконографии «Троица» Андрея Рублева принадлежит к одному из трех основных типов изображения Ветхозаветной Троицы в восточно-христианском искусстве – «палеологовскому», получившему распространение в византийском искусстве во второй половине XIV – первой половине XV века. Напомним, что этот тип был образован соединением существенных черт двух других, исторически предшествовавших ему типов, – «западного», в котором три равных ангела, без какой-либо их персонификации, служили лишь предзнаменовательным намеком на явление триединого Божества, и «восточного», где средний ангел, символизирующий Бога в образе воплотившегося Иисуса Христа, преобладал над двумя другими. Полагаем, что в «палеологовском» типе, частично сохранившем оба этих смысловых значения, к ним добавилось третье – тринитарное: в изображении трех одинаковых ангелов подразумевалось нечто большее, то, что П.А.Флоренский назвал «созерцанием Святой Троицы». При этом, византийские художники не делали попыток точно «идентифицировать» каждого из ангелов и соотнести их с тремя ипостасями Троицы.

Произведение Андрея Рублева представляет собой высшую точку развития «палеологовского» типа; после нее движение в этом направлении стало невозможно, ибо совершенство есть совершенство. В тринитарном аспекте «Троица» имеет три значения одновременно: она может быть прочтена и как просто явление трех ангелов («западный» тип), и как традиционное для XIV–XV веков изображение возвышающегося над боковыми ангелами Бога («восточный» тип), и как символ единосущия, неразделимости и равенства трех лиц Святой Троицы. Несомненно, что последний замысел является преобладающим.

Для ясности этой идеи художник отказался от изображения всех подробностей гостеприимства Авраама. Трапеза ограничена минимумом предметов, поэтому максимально выявляется символический смысл происходящего. Рублев отказался даже от фигур Авраама и Сарры, тем самым поставив на их место каждого созерцающего икону зрителя, перед изумленным взором которого предстает как бы само Божество. Еле уловимыми приемами он «охарактеризовал» каждого из ангелов, ставшего почти полным подобием двух других, но так, что это различие-сходство не нарушает гармонию и единство Святой Троицы, все три ипостаси которой «неслитно соединены и нераздельно разделены» (Иоанн Дамаскин). Все это, в совокупности с исключительным художественным качеством, сделало «Троицу» Андрея Рублева единственным точным изобразительным эквивалентом важнейшего догмата христианства.

Смысл рублевской «Троицы» не ограничен кругом богословских идей. Силой своего философского прозрения и художественного вдохновения мастер создает одновременно и образ духовного «единомыслия», «любви … нелицемерной … ко всем людям», побеждающей «злобу» «тьмы и мрака» «мутного моря жизни» и образ преображенного и просветленного гармонией человеческих отношений мира покоя, согласия, отзывчивости и любви, подобие мира земного, но уподобленного раю. Все эти аспекты сложного идейного содержания «Троицы» выражены гармонией всех элементов формы – композиции, линии, цвета и света. Главный мотив композиции – круг, символ вечности и единства, совершенства и покоя – пронизывает всю структуру произведения, подчиняя себе все линии контуров и все оттенки и полутона нежных мерцающих светоносных красок. Погружаясь в неисчерпаемые художественные богатства «Троицы», «человек поднимается на высшую ступень, обретает радость чистого созерцания, почти лицезреет тайну бытия» (М.В.Алпатов). Все изображенное проникнуто глубоким лирическим чувством и обладает поразительным очарованием внутренней просветленной красоты, которое, как и в произведениях Рафаэля, пленяет современного зрителя.

В одном из залов Третьяковской галереи висит одна из самых известных и прославленных в мире икон — «Троица», написанная Андреем Рублевым в первой четверти XV века. Три ангела собрались вокруг стола, на котором стоит жертвенная чаша, для тихой, неспешной беседы. Хрупки и невесомы контуры и складки их одеяний, чиста гармония голубых, васильковых, нежно-зеленых, золотисто-желтых красок.

Кажется поначалу, что бесконечно далека эта икона от реальной жизни XV столетия с ее бурными страстями, политическими распрями, набегами врагов. Но так ли это?

Подробности жизненного пути Андрея Рублева почти неизвестны. Как и всякий средневековый мастер, он не подписывал свои произведения, в летописях его имя упоминалось редко.

Все же, тщательные исследования историков древнерусского искусства позволяют предполагать, что он был монахом Троице-Сергиева монастыря, для Троицкого собора которого он и написал свой шедевр.

Вспомним, что и основатель монастыря, Сергий Радонежский, и его преемники поддерживали объединительную политику московских князей, их борьбу с монголо-татарским игом.

Но не прошло и полувека после Куликовской битвы, в которой соединенные русские силы разбили орду Мамая, как московская Русь оказалась на пороге кровавой феодальной усобицы.

В «Троице», согласно богословским представлениям, три ангела символизируют единство, согласие. Рублев зримо, в совершенной художественной форме воплощает эту символику нерушимого единства. Композиционно ангелы вписаны в круг, краски их одеяний дополняют и перекликаются одна с другой.

Мир, согласие, любовь — вот к чему призывал современников Андрей Рублев, и не было в ту эпоху призыва более важного, более созвучного времени.

История создания величайшей иконы человечества примерно такова.

Игумен Никон (ставший после Сергия Радонежского настоятелем Троице-Сергиевого монастыря) очень сокрушался, что вновь воздвигнутый белокаменный Троицкий собор не был украшен живописью.

Предчувствуя скорую кончину свою и желая завершить убранство собора при жизни, Никон призвал для работы Андрея Рублева и Даниила Черного — прославленных живописцев, «изрядных вельми, всех превосходящих и в добродетели совершенных».

Работа заключалась не только в том, чтобы расписать храм фресками. Кроме этого, надо было написать большое количество икон для высокого многоярусного иконостаса.

Игумен Никон еще при жизни своей хотел не только видеть храм украшенным, но и написанной икону, которая должна была стать главным памятником «в похвалу Сергию Радонежскому».

Приступать к росписи соборных стен можно было только через год после его постройки, когда фрескам уже не будет угрожать осадка здания. Но работы по внутреннему убранству храма можно было начинать сразу после окончания его строительства.

И первой заботой было создание главной иконы — «Троицы», которая должна была стоять по правую сторону царских врат.

«Троица» с момента своего создания была любимейшей иконой древнерусских художников, служила образцом для бесчисленных копий и воспроизведений.

Но судьба самого Андрея Рублева и многих его творений драматична и поначалу даже необъяснима. Смиренный инок, он всю жизнь свою посвятил созданию фресок и икон на религиозные сюжеты.

Уважаемый и широко известный, еще при жизни названный «преподобным», через какое-то время он был забыт потомками, а многие творения его оказались утраченными.

Даже в начале XX века некоторые специалисты не могли достоверно назвать ни одного его произведения. Осталось лишь имя, да и то знали его только любители древнерусского искусства.

Даже в знаменитой энциклопедии Брокгауза и Ефрона, выходившей в 1890-1907 годы, не нашлось места хотя бы для простого упоминания об Андрее Рублеве.

Теперь мы знаем, что Андрей Рублев жил в нелегкий, но знаменательный период русской истории. Обескровленная и униженная чужеземным игом, Русь вставала с колен, расправляла плечи и начала готовиться к освобождению от гнета Золотой Орды.

То было время радостное и одновременно горькое, пора блистательных побед и жестоких поражений. К числу последних относятся грустные события 1408 года, когда на землю русскую вторгся хан Едигей.

Разорительное нашествие монголо-татар еще раз показало, что русским князьям надо прекратить междоусобную вражду, жить в мире и согласии, только объединившись, они смогут окончательно избавиться от «злой татарщины».

Одни ученые считают, что именно в это время (около 1411 года) Андрей Рублев и создал свое лучшее произведение — «Троицу», которая в те времена имела значение особое. Правда, другие утверждают, что «Троица» была написана в 1420-е годы, когда (как указывалось выше) в монастыре был воздвигнут белокаменный Троицкий собор.

Ветхозаветная Троица была символом единения. Еще в середине XIV века, основывая свою обитель, Сергий Радонежский (как сказано в одном из его житий) «поставил храм Троицы… дабы взиранием на святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира».

На довольно значительной по размерам доске Андрей Рублев изобразил ветхозаветную Троицу — явление Аврааму Бога в виде трех ангелов.

«И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер (свой), во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него.

Увидев он побежал на встречу им от входа в шатер (свой) и поклонился до земли, и сказал: Владыко! Если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба Твоего;

И принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите (в путь свой); так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал (ей): поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы.

И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошаго, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масла и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними; а сам стоял подле них под деревом. И они ели».

Библейский рассказ в интерпретации Андрея Рублева утратил все те повествовательные черты, которые традиционно включались в композицию иконы на этот сюжет. Нет Авраама и Сарры, нет сцены заклания тельца, даже атрибуты трапезы сведены к минимуму: ангелы представлены не вкушающими, а беседующими.

Жесты ангелов, плавные и сдержанные, свидетельствуют о возвышенном характере их беседы.

Содержание «Троицы» многогранно. Идейным и композиционным центром ее является чаша с головой жертвенного тельца — прообраз агнца новозаветного. «Чаша» прошла долгий путь, и во всей истории человечества имела значение «чаши жизни», «чаши мудрости», «чаши бессмертного напитка».

В средние века на основе ее христианского значения возникло поэтическое сказание о «Чаше Грааля», из которой Иисус Христос пил во время Тайной вечери. В русскую народную поэзию чаша вошла как «смертная». Эта тема звучит в былинах и «Слове о полку Игореве».

Для Андрея Рублева и его современников «чаша» была тесно связана с реальной жизнью, только на иконе трагизм этой героической темы выражен у него светлой печалью. В рублевской «Троице» «чаша смертная» — «залог жизни будущей».

П

родолжение »

Д

ополнительные материалы:

1)

Д

емина Н.А. Т

роица Андрея Рублева

—

стр 2

—

стр 3

—

стр 4

—

стр 5

2)

С

одержание и символика Троицы

—

стр 2

—

стр 3

—

стр 4

—

стр 5

3)

Х

удожественный анализ Троицы

—

стр 2

—

стр 3

—

стр 4

—

стр 5

—

стр 6

—

стр 7

Икона Святой Троицы – что на ней изображено? Об этом мы поговорим, рассмотрев вопрос на примере десяти самых известных икон, изображающих Святую Троицу.

Святая Троица

Один из отцов-основателей античной философии, а вместе с ней и всей европейской цивилизации древнегреческий философ Аристотель сказал: «Философия начинается с удивления». То же можно сказать и о христианской догматике – она не может не вызвать удивления. Миры Толкиена, Энде и Льюиса со всеми их сказочными загадками не тянут даже на тень таинственного и парадоксального мира христианского богословия.

Христианство начинается с великой тайны Пресвятой Троицы – тайны Божией Любви, явленной в одном этом непостижимом единстве. В. Лосский писал, что в Троице мы видим то единство, в котором пребывает Церковь. Подобно тому, как Лица Троицы пребывают неслиянно, но составляют Единое, все мы собраны в единое Тело Христово — и это не метафора, не символ, а такая же реальность, как реальность Тела и Крови Христа в Евхаристии.

Как изобразить тайну? Только через другую тайну. Радостная тайна Боговоплощения позволила изображать Неизобразимое. Икона — символический текст о Боге и святости, явленной во времени и пространстве и пребывающей в вечности, подобно тому, как сказочный лес из «Бесконечной истории» Михаэля Энде, созданный в воображении главного героя, начинает существовать без конца и начала.

Постичь эту вечность мы можем благодаря еще одной, далеко не последней в мире христианского богословия тайне: Сам Бог просвещает каждого христианина вслед за Апостолами, даруя Самого Себя — Святого Духа. Дары Святого Духа мы получаем в Таинстве Миропомазания, Он же пронизывает весь мир, благодаря чему и существует этот мир.

Итак, Святой Дух приоткрывает нам тайну Троицы. И потому день Пятидесятницы — Сошествия Святого Духа на апостолов — мы называем «День Святой Троицы».

Троица и “Гостеприимство Авраама” – сюжет иконы Живоначальной Троицы

Изобразить неизобразимое можно лишь в той мере, в какой оно нам раскрылось. На этом основании Церковь не разрешает изображение Бога Отца. А самым правильным изображением Троицы является иконографический канон «Гостеприимство Авраама», отсылающий зрителя в далекие ветхозаветные времена:

И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер [свой], во время зноя дневного.

Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер [свой] и поклонился до земли, и сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите [в путь свой]; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь.

И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал [ей]: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы.

И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его.

И взял масла и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели.

Сюжет о гостеприимном старце, узнавшем Бога в трех мужах, сам по себе трогателен и поучителен для любого верующего: служишь ближнему — служишь Господу. Изображение этого события мы встречаем очень рано.

Мозаика на триумфальной арке базилики Санта Мария Маджоре в Риме

создана в V веке. Изображение визуально поделено на две части. В верхней Авраам выбегает навстречу трем мужам (один из них окружен сиянием, символизирующим славу Божества). В нижней — гости уже сидят за накрытым столом, а Авраам им прислуживает. Сарра стоит за спиной у Авраама. Художник передает движение, изобразив старца дважды: вот он дает указания жене, а вот он обернулся, чтобы подать на стол новое блюдо.

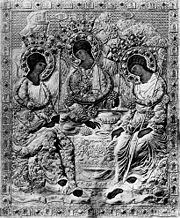

К XIV веку канон «Гостеприимство Авраама» уже вполне сложился. Икона «Троица Зырянская»

, принадлежавшая, по преданию, кисти свт. Стефана Пермского — несколько видоизмененный ее вариант. Три ангела восседают за столом, под ним лежит телец, а слева внизу стоят Авраам и Сарра. На заднем плане изображено строение с башенкой (дом Авраама) и дерево (Мамврийский дуб).

Изображения могут меняться, но набор символов и персонажей остается прежним: три ангела, служащая им чета, внизу — телец (иногда с закалывающим его отроком), дуб, палаты Авраама. 1580 год, икона «Святая Троица в бытии

», окруженная клеймами с изображениями событий, связанных с явлениями Троицы. Интересная деталь: Авраам и Сарра здесь не просто прислуживают за столом, но также за ним сидят. Икона расположена в Сольвычегодском историко-художественном музее:

Более типична, например, икона XVI века из Троице-Герасимовского храма в Вологде. Ангелы находятся в центре композиции, за ними — Авраам и Сарра.

Вершиной русской иконописи считается икона Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым

. Минимум символов: три ангела (Троица), чаша (Искупительная жертва), стол (трапеза Господня, Евхаристия), обратная перспектива – «расширяющаяся» от зрителя (пространство иконы, описывающее мир горний, неизмеримо больше мира дольнего). Из узнаваемых реалий — дуб (Мамврийский), гора (тут и жертвоприношение Исаака, и Голгофа) и здание (дом Авраама? Церковь?..).

Это изображение станет для русской иконы классическим, хотя возможны некоторые разночтения в деталях. Например, иногда у среднего ангела на нимбе появляется крест – на иконах так изображают Христа.

Икона Святой Троицы, XVII век

Другой пример: Симон Ушаков более детально изображает трапезу.

Канон «Гостеприимство Авраама» является оптимальным для изображения Пресвятой Троицы: в нем подчеркивается единство сущности (три ангела) и различие ипостасей (ангелы присутствуют в пространстве иконы «автономно» друг от друга).

Поэтому подобный же канон используется при изображении явления Троицы святым. Один из наиболее известных образов – явление Пресвятой Троицы преподобному Александру Свирскому

:

Неканоничные изображения

Однако были попытки изображать Бога в Троице и иначе.

Крайне редко в западно-европейской и русской храмовой живописи попадается изображение, использовавшееся в иконографии эпохи Ренессанса, где три лика объединены в одном теле. В церковной живописи оно не прижилось из-за явной еретичности (смешение Ипостасей), а в светской — из-за неэстетичности.

Изображение принадлежит кисти Иеронима Косидо, Испания, Наварра

Зато изображение «Троица Новозаветная

» встречается часто, хотя в нем присутствует другая крайность — разделение Сущности Божества.

Наиболее известная икона данного канона – «Отечество

» новогородской школы (XIV век). На троне восседает Отец в виде седовласого старца, на коленях у него — Отрок Иисус, держащий круг с изображением Святого Духа в виде голубя. Вокруг престола — серафимы и херувимы, ближе к раме — святые.

Не менее распространено изображение Новозаветной Троицы в виде Старца-Отца, по правую руку — Христа-Царя (либо Христа, держащего Крест), а в середине — Святого Духа также в виде голубя.

XVII в., Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева

Как появился канон «Новозаветной Троицы», если изображение Бога Отца, Которого никто не видел, соборно запрещено? Ответ прост: по ошибке. В книге пророка Даниила упоминается Ветхий Денми — Бог:

Воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его — как чистая волна. (Дан.7:9).

Существовало мнение, что Даниил видел Отца. На самом деле, точно так же апостол Иоанн видел Христа:

Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег…

(Откр.1:12-14).

Изображение «Ветхий денми» существует само по себе, но является образом Спасителя, а не Троицы. Например, на фреске Дионисия в Ферапонтовом монастыре хорошо виден нимб с Крестом, с которым всегда изображается Спаситель.

Из Католической церкви пришли еще два интересных изображения «Новозаветной Троицы». Употребляются они редко, но также заслуживают внимания.

«Поклонение Святой Троице» Альбрехта Дюрера

(картина хранится в венском музее истории искусств): в верхней части композиции изображен Отец, под Ним — Христос на Кресте, а над ними — Дух как голубь. Поклонение Троице оказывает Церковь Небесная (ангелы и все святые с Божией Матерью) и Земная — носители светской (император) и церковной (папа) власти, священники и миряне.

» связано с богородичными догматами Католической Церкви, но вследствие глубокого почитания Пречистой Девы всеми христианами также получило распространение и в Православии.

Богородица на изображениях Троицы, Прадо, Мадрид

В центре композиции изображена Богородица, Отец и Сын держат над Ее головой корону, а над ними парит голубь, изображающий Святого Духа.

«Троица» почти сразу становится образцом — по крайней мере, Стоглавый собор в 1551 году определил, что все последующие изображения Троицы должны соответствовать иконе Андрея Рублева.

«Троица» Андрея Рублева – символ русской культуры

История гласит, что работа была заказана иноку-иконописцу преподобным Никоном Радонежским — вторым после святого Сергия настоятелем Троицкого монастыря, будущей Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Икона изначально писалась для Троицкого собора «в похвалу Сергию Радонежскому».

«Троица» – единственная достоверно известная писанная на доске икона Андрея Рублева, дошедшая до наших дней.

Композиция и интерпретация

Рублевская «Троица» соответствует иконописному сюжету «Гостеприимство Авраама». Это изображение эпизода из 18 главы библейской книги Бытия. К праотцу Аврааму приходят трое, и тот узнает в гостях Самого Бога — принимает их с почетом и угощает.

Преподобный Андрей оставил в своем творении только детали, лишенные какого бы то ни было историзма: ангелы сидят за столом в неспешной беседе, на столе — чаша с головой тельца, на заднем плане — здание, дерево, гора. Фигуры Авраама и Сары отсутствуют.

Каждая деталь иконы имеет свое толкование. Чаша символизирует чашу Евхаристии, а голова тельца — Крестную жертву Спасителя. Интересно, что форму чаши повторяют своими позами сами ангелы.