Обновлено: 11.03.2023

С давних времён женская половина человечества существенную часть своего времени посвящала занятиям разными видами рукоделия. Преследовались абсолютно отличные друг от друга цели: одни получали от этого доход, другие украшали домашний интерьер, третьи просто получали удовольствие от процесса.

С течением времени такие примеры творческой деятельности распространялись и увеличивались, приобретали свою философию и становились настоящей культурной традицией. Одним из ярких примеров считается вологодское кружево, об особенностях которого пойдёт речь ниже.

Что это такое?

Под вологодским кружевом понимается некий вид русского кружева, который плетётся на коклюшках (так называются специальные палочки из деревянного сырья) и распространён, как очевидно из названия, в местностях Вологодской области. Художественное своеобразие вологодского кружева заключается в широком ряде его особенностей:

- богатейшие узоры;

- чистые линии;

- выверенные орнаменты;

- уровень мастерства.

- подушке-валику;

- коклюшкам (они могут быть сделаны из берёзы или можжевельника);

- английским булавкам, сколку.

Наиболее известная основа для создания вологодского кружева – лён. В XXVII столетии была известна иная практика плетения данной разновидности кружев – с обращением к позолоченным или посеребрённым ниткам, произведённым из волочёной проволоки.

История

Французы искренне верят, что кружево – это дитя моды, однако русский народ никогда не сопоставлял сложные техники кружевоплетения с капризами моды, ведь это ремесло славится глубокими корнями, уходящими в бытовую жизнь народа. В разные времена кружево считалось неотъемлемой частью костюма крестьянки или жительницы города, выступало составляющей девичьего приданого.

Основные тонкости и техника плетения вологодского кружева были сложены в XVII-XVIII веках.

Если до XIX века это увлечение являлось по большей части разновидностью художественного ремесла в стенах дома, то спустя некоторое время, в первой трети XIX века, неподалёку от Вологды получила своё право на открытие фабрика, где пристроилось множество простых девушек из крестьян, ставших кружевницами.

К середине века данная разновидность кружева переросла в полноценный промысел, объединявший собой огромное множество мастериц родом из разных уездов: Вологодского, Кадниковского, Грязовецкого. На каждой из территорий были сложены собственные особенности техники плетения, узкий перечень изделий, которым посвящали время девушки, однако разглядеть такие тонкости под силу только искусному мастеру.

Настоящий расцвет настиг кружевной промысел Вологодской области после 50-х годов XIX века. Для сравнения: в 1890-х годах плетением кружев увлекалось 4 тысячи человек, а в 1910-х их число приближалось к 40 тысячам. Чуть позже красота вологодского кружева покорила сердца жительниц европейских городов.

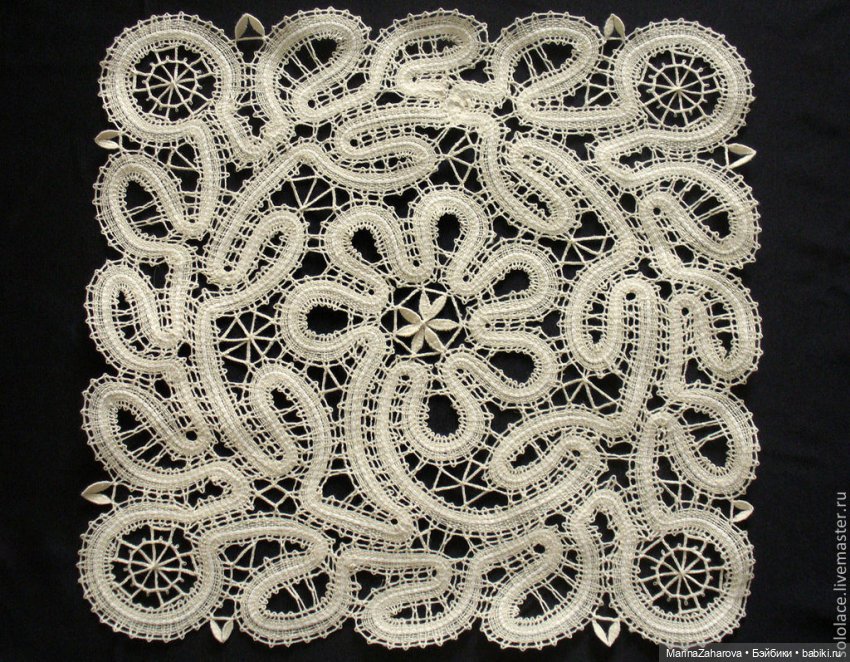

До середины XX столетия особой популярностью пользовалось мерное кружево, которое использовали в качестве украшения разнообразных тканевых изделий, позже на передний план вышли изделия, реализовывающиеся поштучно, к примеру, салфетки, детали, украшающие женский гардероб.

Элементы узора

Важная черта, выделяющая кружево из рассматриваемой нами области, – чёткое деление полотна на фоновые детали и непосредственно узор. Это обеспечивает выделение крупных частей орнамента непрерывающейся линией, которая имеет одинаковую ширину на всём протяжении узора.

На первых этапах развития вологодского кружева наиболее часто встречающимися примерами орнамента были изображения птиц, дерева жизни и иных откликов из старины.

Современное видение данного вида кружева отличает широкое разнообразие орнамента, монументальные формы исполнения и приоритет мотивов цветов и растений.

Одним из главных элементов узора вологодского кружева считается снежинка. Чаще всего она украшает фон, а более толстыми нитями воспроизводится какой-либо сюжет со смыслом.

- Например, узор с листьями дуба приравнивается к защите, укреплению внутреннего состояния человека.

- Узор с колоском притягивает к владельцу материальное благополучие.

- Лебедь символизирует целомудрие.

- Птица Феникс – вестник успеха в делах.

То, как кружево выглядит внешне, зависит от многих факторов. Одним из основополагающих выступает материал, из которого мастерицы плетут ажурные узоры. К примеру, металлические, златосеребряные нити дарят настроение торжества, праздника, а белые (здесь речь идёт о льняных или хлопчатобумажных) создают более строгий узор.

Для плетения тонкого, почти прозрачного, кружева необходимо использовать шёлковую или льняную нить, а для создания массивного, с крупными узорами, полотна – объёмную бумажную или шерстяную пряжу.

Этапы плетения

Для того чтобы конечный результат действительно порадовал, необходимо ответственно подойти к каждому из этапов плетения вологодского кружева.

- Прежде всего, нужно подготовить сколок, то есть эскиз того, что должно получиться по завершении работы над изделием. Этим важным процессом могут заниматься исключительно истинные профессионалы своего дела, художники, имеющие немалый опыт. Для этого используется картон или бумага, отличающаяся плотностью, на которые наносится точечный рисунок с тщательной прорисовкой каждой точки, зигзага.

- Лист бумаги с готовым рисунком крепят на валике. Он должен быть плотным, чтобы картон мог крепко прилегать, только в этом случае изделие получится равномерным.

- На сколке точками показываются участки, где необходимо наколоть булавки, они в дальнейшем будут служить каркасом.

- На коклюшки наматываются нити – льняные или хлопковые.

- Когда булавки расставлены, а нити намотаны, мастерица приступает к плетению: она перебрасывает в руках коклюшки с нитями и тем самым как бы оплетает булавки.

- По мере того, как выполняется рисунок, булавки переставляются в другие места, и работа продолжается в том же режиме.

Здесь важно отметить, что опытная мастерица при первом взгляде на сколок может определить число коклюшек, которое потребуется для работы, техники плетения, к которым можно будет обратиться.

То есть, по сути, вологодское кружево отличается почти инженерным подходом к его созданию.

Изделия

Сочинения про вологодские кружева

Ответы:

Кружево – удивительное творение человеческой фантазии, зародилось как вид декоративного украшения изделий из ткани и со временем обогатило сферу искусства, поражая роскошью ажурных узоров и переплетений.

Кружево делится на шитое иглой и коклюшечное. Изначально в Европе шитое кружево было принадлежностью аристократии, а кружево, плетеное на коклюшках, было распространено в народе. Интересно то, что в истории русского коклюшечного кружева наблюдается подобное деление. Одни кружева имели аристократический характер, а другие – народный. Первые – являлись подражанием иностранным образцам, а вторые, бывшие в употреблении у народа, оказались настолько самобытны, что трудно определить историю их происхождения. Конец!

Это уже второй вариант.

Кружево – удивительное творение человеческой фантазии, зародилось как вид декоративного украшения изделий из ткани и со временем обогатило сферу искусства, поражая роскошью ажурных узоров и переплетений.

Кружево делится на шитое иглой и коклюшечное. Изначально в Европе шитое кружево было принадлежностью аристократии, а кружево, плетеное на коклюшках, было распространено в народе. Интересно то, что в истории русского коклюшечного кружева наблюдается подобное деление. Одни кружева имели аристократический характер, а другие – народный. Первые – являлись подражанием иностранным образцам, а вторые, бывшие в употреблении у народа, оказались настолько самобытны, что трудно определить историю их происхождения.

Прошлое

История появления и развития кружев полна загадок и противоречий.

Наиболее древними центрами кружевоплетения считаются Италия и Фландрия. От них все остальные страны Европы научились кружевному делу.

Существует предание, что в 1725 г. Петр I выписал из брабантских монастырей – 250 кружевниц, для обучения плетению кружев детей-сирот в Новодевичьем монастыре. Долго ли существовало это обучение в монастыре – неизвестно. Но что интересно, в образцах кружев, сохранившихся в разных краях России, и в названиях этих кружев, многие старушки-кружевницы указывали на “драбанскую (т. е. брабантскую) нитку”.

Вологодское кружево

“Ни один центр кружевной промышленности в России не пользовался столь громкой известностью, как город Вологда и его скромные обитатели”, – писала Софья Давыдова в своем знаменитом исследовании “Русское кружево и русские кружевницы”.

До сих пор неизвестно, когда в обширном вологодском крае возникло искусство плетения кружев, почему на Севере именно на вологодских землях оказалось столь любимым и популярным это ремесло. Возможно, предопределяющими факторами явились развитое льноводство и торговые пути, которые пролегали здесь с севера на юг и приносили влияния иноземной моды, обретавшей на русской земле свои национальные формы.

Кружевничество, как промысел, в Вологодской губернии существует с 1820 года. Официальным исследованием (С. А. Давыдовой) установлено, что во времена крепостного права во всех значимых помещичьих усадьбах губернии находились кружевные “фабрики”, поставлявшие кружевные изделия в Санкт-Петербург и Москву. И одна из таких фабрик была основана помещицей Засецкой в трех верстах от Вологды в селе Ковырино не позднее 20 годов XIX века. Там крепостные выплетали тончайшее кружево для отделки платьев и белья, подражая западноевропейским узорам. Со временем из помещичьих мастерских плетение кружев переместилось в народную среду и стало одним из видов народного искусства, отражавшего запросы и вкусы широких кругов местного населения.

Немного позднее в Вологде развила замечательную деятельность Анфия Федоровна Брянцева. Талантливой мастерице пришла счастливая мысль объединить полотнянку густого “белозерского” манера с плетешковыми решетками. Так и получился знаменитый, и ставший модным, “вологодский манер”. Анфия вместе с дочерью Софьей разработали целый ряд оригинальных кружевных рисунков и образцов, ввели в употребление мелкие и крупные кружевные вещи, как, например, тальмы, накидки, целые костюмы и т. п. А также обучили кружевному делу свыше 800 городских и деревенских девушек и женщин.

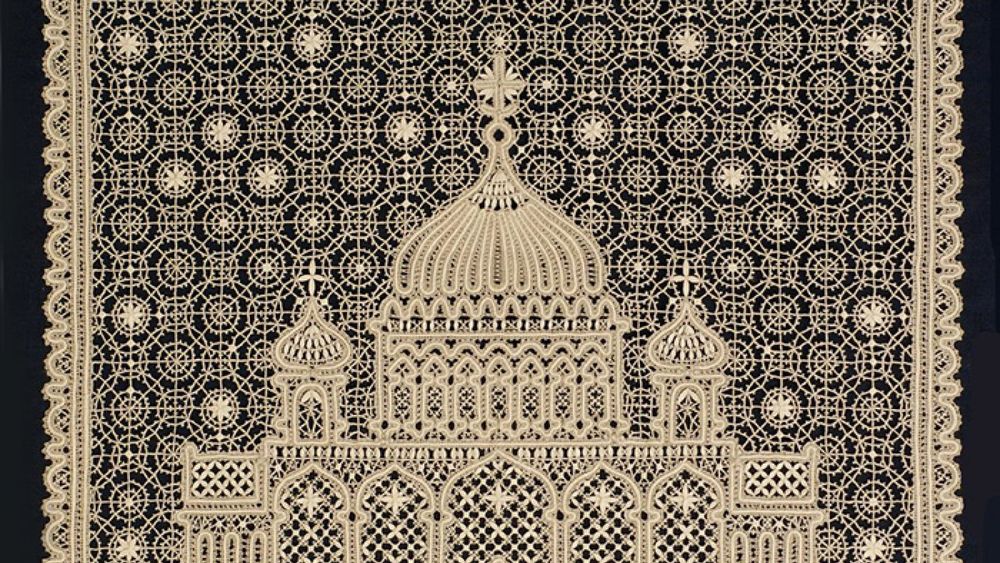

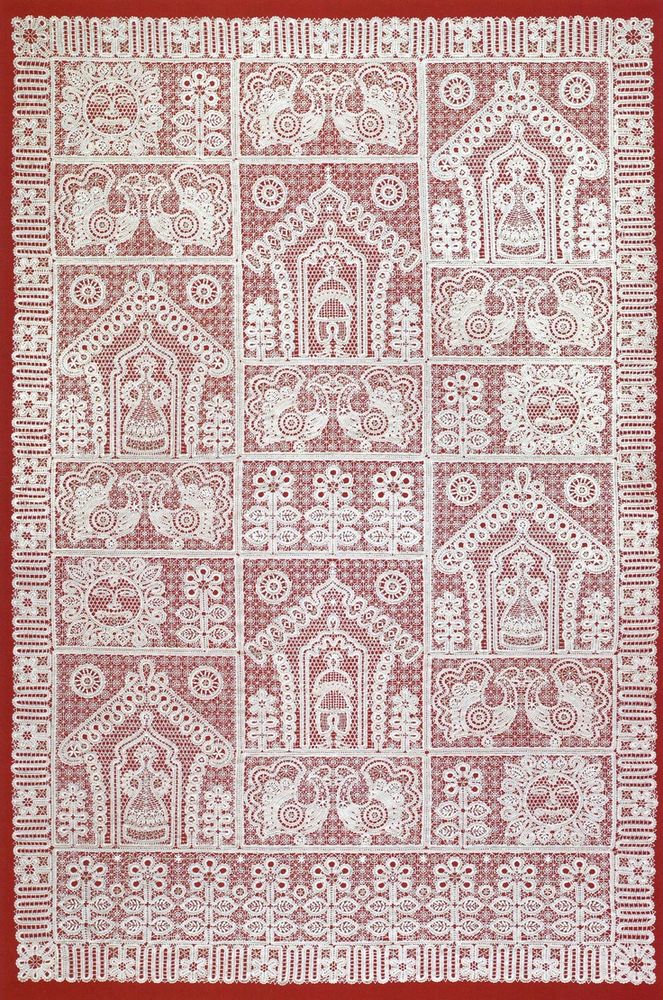

На изящной сеточке расцветают цветы и вырастают сказочные деревья. Волшебные птицы приветствуют своей песней новый день. Порой можно увидеть целые города с храмами и башнями. Иногда белое поле кажется сотканным из бесчисленного множества причудливых снежинок. А узоры становятся похожими на покрытые инеем ветви.

Трудно представить, что эти чудеса создаются при помощи простых с виду деревянных палочек – коклюшек, мерный стук которых навевает мысли о чём-то таинственном. Секреты мастерства издавна передавались от старших мастериц к молодым. Традиционные орнаменты кружева перекликаются с мотивами народной вышивки и резьбы по дереву.

У кружева немало загадок. Первоначально оно возникло в Италии и Фландрии, затем о нём узнали в других странах, в том числе и в России. Многие торговые пути пролегали через вологодские земли, благодаря чему жители края смогли познакомиться с образцами иноземного кружева. Русские мастера сумели освоить искусство плетения тончайших узоров. В окрестностях Вологды издавна выращивался лён, что тоже способствовало развитию кружевоплетения.

К 19 веку сформировался самобытный промысел. Во многих помещичьих усадьбах существовали мастерские, где трудились крепостные кружевницы. Занимались этим ремеслом и в женских монастырях. Со временем кружевоплетение широко распространилось в народном быту. В первые десятилетия 20 века появляются артели, которые в 1930 году были объединены в Вологодский кружевной союз.

Узнаваемая черта вологодского кружева – чёткое деление композиции на рисунок и фон. Узоры и другие изображения плетутся плотно. Фон же представляет собой ажурную решётку. Цвет кружев чаще всего белый, но использование цветных нитей также допускается – с ними изделия приобретают особую красочность. Для придания узорам рельефности применяется пряжа разной толщины.

Рисункам присуща размеренность – чередование элементов создаёт особый ритм, который сродни музыкальному. Благодаря этому изделия выглядят удивительно гармоничными. Узорам свойственна плавность линий. Нередко они представляют собой стилизованные цветы, которые располагаются по окружности в виде причудливых венков. Иногда орнаменты идут отдельными полосами. Узорчатой каймой часто обрамляется центральный элемент композиции.

В Вологде работает единственный в России музей кружева, открытый в 2010 году. Уникальная экспозиция даёт возможность увидеть старинные произведения и познакомиться с современными образцами. В авторских работах соблюдаются каноны, но при этом всегда присутствуют глубоко индивидуальные черты. Промысел развивается – продолжается ажурная легенда. Поэтому можно ожидать новых откровений.

Трудно переоценить значение Вологодской земли в истории русского народа. Её огромный духовный потенциал и сегодня рождает уникальные образцы декоративно-прикладного искусства. Этот край является родиной удивительного промысла — вологодского кружева. Здесь зародились истоки уникального ремесла, вобравшего в себя культуру и традиции вологодской земли. Люди, неравнодушные к прекрасному, создавали уникальные изделия. Развивали и совершенствовали дело всей своей жизни. Благодаря их таланту, особому видению форм, уникальной художественной интерпретации опыта русских рукодельниц, накопленного столетиями, в котором кропотливо собраны сложнейшие технические приёмы, появилось вологодское кружево, славящееся своей красотой и искусным исполнением во всём мире.

Влияние политических изменений и событий, произошедших в то время, позволило промыслу окрепнуть и разрастись. Когда было отменено крепостное право, в Вологодской области появилось большое число кружевниц-надомниц. В то время это было настолько востребовано, что плели кружево не только женщины, но и мужчины. Ремесло стало значимой экономической поддержкой населения. В каждом творении мастеров хранилось тепло любящих творческих рук, в котором воплощались смелые художественные замыслы, традиционные представления обретали новые формы витиеватых кружев.

Промысел настолько окреп, что стал приносить населению не только духовный, но и материальный рост. Обучение этому мастерству переросло из надомного в централизованное. Так в России стали организовывать школы кружевниц.

Наиболее ярким примером являлась Мариинская практическая школа кружевниц в Санкт-Петербурге. В неё приезжали обучаться будущие мастерицы со всех уголков России.

За свою историю организация условий труда мастериц, занимающихся этим промыслом, не раз менялась. Становились другими названия предприятий, в которых трудились вологодские кружевницы. Однако, всё это не изменило сам промысел, который развивался и процветал с течением времени.

Многие художницы-кружевницы, занимавшиеся в советский период вологодским кружевом, получили дореволюционное образование. Опираясь на неразрывные многовековые русские национальные традиции, они вносили неоценимый вклад в развитие техники и художественного замысла вологодских кружев. В их творчестве нашли отражение образы северной природы, тонких ажурных узоров, перенесённых с морозного окна на тончайшие кружева. Не последнюю роль в создании изделий сыграли мотивы северного деревянного зодчества.

В Вологодском музее кружева представлена история развития этого промысла с зарождения до наших дней. Тонкие, изысканные работы удивляют и восхищают своей красотой, высоким качеством исполнения и разнообразием художественных замыслов. Работы династий мастеров, без чьих имён невозможно представить становление и развитие вологодского кружева, трепетно хранятся в коллекции музея. Они создавали и создают сложнейшие по технике творческие образцы — украшения музейных коллекций.

В мир кружева, утонченности, изысканности и своеобразной красоты погружает зрителя постоянно действующая выставка музея Вологодского кружева, которая создана неравнодушными работниками музея. Столько нежных женских сердец нашли отражение в представленных работах. Выставка потрясает своей красотой и долговечностью изделий. Некоторое кружево хранится уже более ста лет. Богатство русской души, воплощенной в кружеве, делает эту выставку уникальной еще и потому, что позволяет проследить развитие художественного сознания мастериц с самого момента зарождения и расцвета кружевоплетения до наших дней.

За историю своего существования вологодские кружевницы неоднократно сотрудничали с известными модельерами и дизайнерами нашей страны.

Несмотря на непростую историю промысла, взлёты и падения, экономические сложности и хозяйственные проблемы промысел существует по сегодняшний день и не утратил своей актуальности и значимости для культуры нашей страны. Искусные мастерицы создали уникальный живой художественный язык вологодского кружева, узнаваемый и почитаемый во всём мире. Образы и сюжеты декоративно-прикладных изделий дополнялись новыми идеями, при воплощении которых был задействован огромный арсенал художественных средств. Всё это делает вологодское кружево уникальным феноменом русского искусства, золотым фондом национальной культуры.

Читайте также:

- Сочинение на английском 100 120 слов

- Майк гелприн свеча горела сочинение отзыв

- Примеры обоснования собственной позиции сочинение егэ

- На границе марта и апреля небо наливается океанской голубизной сочинение егэ

- Сочинение на тему памятник гагарину в саратове

Происхождением слово «кружево» обязано глаголам «окружать» и «украшать». Украшали нарядным орнаментом края одежды (например, круглые воротники) или другого изделия. Для плетения используют большое количество нитей, иногда до 100 одновременно. Чаще всего это лен, хлопок, но бывают и уникальные изделия, в которых переплетены шелковые золотые и серебряные нити.

Практически в каждой семье были свои мастерицы кружевоплетения, а в период расцвета плетением занимались и мужчины.

Самый расцвет промысла совпал с отменой крепостного права. Кружевницы закупали себе необходимые инструменты для работы, это было относительно недорого. Зарабатывали они до 20 дореволюционных руб. в год, но и работали, не поднимая головы, до 16 ч. в сутки. Обучение девушек начинали с пяти лет. Появлялись целые династии мастериц кружевниц.

Богатство русской души, воплощенной в кружеве, делает эту выставку уникальной еще и потому, что позволяет проследить развитие художественного сознания мастериц с самого момента зарождения и расцвета кружевоплетения до наших дней.

Кружевоплетение занимает особое место в экономике и культуре Вологодской области. В настоящее время промысел объединяет в себе одновременно и промышленное производство, и создание эксклюзивных высокохудожественных изделий, сохраняя при этом традиции народного творчества.

Раз в три года на Вологодчине походит Международный фестиваль кружева «Vita Lace».

В связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с угрозой распространения вируса Covid-19, принято решение о переносе сроков IV Международного фестиваля кружева «Vita Lace» с июня 2020 года на июнь 2021 года.

Несмотря на непростую историю промысла, взлёты и падения, экономические сложности и хозяйственные проблемы промысел существует по сегодняшний день и не утратил своей актуальности и значимости для культуры нашей страны. Искусные мастерицы создали уникальный живой художественный язык вологодского кружева, узнаваемый и почитаемый во всём мире. Образы и сюжеты декоративно-прикладных изделий дополнялись новыми идеями, при воплощении которых был задействован огромный арсенал художественных средств. Всё это делает вологодское кружево уникальным феноменом русского искусства, золотым фондом национальной культуры.

Задание №3880.

Точное лексическое значение слова. ЕГЭ по русскому

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Трудно переоценить БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ влияние природы на здоровье и душевное состояние человека.

При НАЛИЧИИ значительного кадрового потенциала вполне реальна постановка новых задач.

Форвард забросил две шайбы и сделал одну результативную ПЕРЕДАЧУ.

Частная коллекция – предмет ГОРДОСТИ её обладателя.

Он встал и окинул собравшихся горделивым, исполненным ЛЕДЯНОГО высокомерия взглядом.

Пояснение:

Трудно переоценить

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ

БЛАГОТВОРНОЕ влияние природы на здоровье и душевное состояние человека.

Показать ответ

Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий

Сообщить об ошибке

Тест с похожими заданиями

В чем особенность вологодского кружева: происхождение сколки, простые схемы

Когда произносят слово «вологодское», чаще всего возникает ассоциация с кружевом. И это вовсе не случайность. Вологодское кружево для настоящих ценителей роскоши означает изящество и красоту, и все благодаря ажурному воздушному узору, который рождается в руках настоящих рукодельниц.

Что такое вологодское кружево

Вологодским называется разновидность русского кружева, плетенного на коклюшках. Готовое кружево четко можно разделить на основной узор и фон. Основной орнамент (контур) выполняют крупным, делая его плавной формы. Линию ведут непрерывно ровную по ширине на всем кружеве.

Для изготовления потребуется:

К сведению! Происхождением слово «кружево» обязано глаголам «окружать» и «украшать». Украшали нарядным орнаментом края одежды (например, круглые воротники) или другого изделия. Для плетения используют большое количество нитей, иногда до 100 одновременно. Чаще всего это лен, хлопок, но бывают и уникальные изделия, в которых переплетены шелковые золотые и серебряные нити.

Украшают не только одежду, еще и постельное и столовое белье, дамские сумочки, а также шарфы, броши и косынки. Современные модницы украшают им даже валенки.

История искусства

Есть версия, что центрами кружевного искусства были Италия и Фландрия, и именно оттуда оно попало в остальные страны. Плетением на Руси издавна занимались женщины всех сословий: знатные дамы и простолюдинки плели ажурные узоры. Первые упоминания о кружевоплетении в России относятся к 16-17 в., но только после 1820 г. оно приобрело характер художественного промысла.

Почему именно в Вологде было отмечено возникновение этого народного промысла? Скорее всего причиной стало развитое льняное хозяйство в этих местах, поэтому местные мастерицы не испытывали трудностей в наличии материала. Кроме того, через эти районы проходили торговые пути, благодаря чему и получило ремесло из Европы такую известность.

Именно около Вологды в 1820 г. появилась первая фабрика, выпускающая кружево. На ней работали тысячи работниц — крепостных девушек. Позднее фабрики стали появляться в каждом уезде губернии. Эти фабрики стали основными поставщиками кружева в столицу страны Санкт-Петербург и Москву.

При этом для каждого уезда были характерны свои особенные узоры и способы плетения. В середине 19 в. А. Ф. Брянцева со своей дочерью Софьей создали свой особый кружевной вологодский узор, уникальный по орнаменту и рисунку. Впоследствии они научили этому ремеслу несколько сотен человек.

Обратите внимание! Самый расцвет промысла совпал с отменой крепостного права. Кружевницы закупали себе необходимые инструменты для работы, это было относительно недорого. Зарабатывали они до 20 дореволюционных руб. в год, но и работали, не поднимая головы, до 16 ч. в сутки. Обучение девушек начинали с пяти лет. Появлялись целые династии мастериц кружевниц.

Вологодские кружева получили международные награды:

В 1960 г. основано Вологодское кружевное объединение «Снежинка», ведущим художникам которого в 1968 г. была присуждена Государственная премия РСФСР им. И. Репина.

В 2010 г. на родине кружева в г. Вологда основан Музей кружева, который разместился в историческом здании 19 в. Экспозиция включает в себя выставочные залы, кружевное кафе, учебный класс, в котором обучают мастерству кружевоплетения. На втором этаже расположено восемь залов, в которых в хронологическом порядке представлена история появления знаменитого кружева.

Типы сколочного кружева

Для создания вологодского кружева нужно разработать сколок — схему или трафарет узора, которое называется сколочным. По технологии создания бывает двух типов:

Техника плетения

Для создания качественного изделия нужно тщательно и ответственно пройти все стадии создания кружева. Краткий перечень этапов:

Важно! Квалификация мастера должна быть такой, чтобы при взгляде на рисунок (сколок) как на план будущих работ она сразу понимала, сколько потребуется коклюшек, какие техники плетения необходимо применить, будет ли местное утолщение нити. Такой вот инженерный подход необходим для создания уникального узора.

Элементы узора

Самый главный узор вологодского кружева — снежинка. Возможно, что именно эти символы вологодской зимы легли в основу кружевной росписи, которую воспроизводят мастера.

Очень часто в работе используют природные, растительные узоры. Когда кружева выполнялись по заказу, кружевница старалась изготовить изделие со смыслом, используя соответствующий узор.

Узор с дубовыми листьями означал защиту, укреплял здоровье. Узор в виде колоска привлекал к владельцу кружева достаток и успех.

Оперение птиц также служит отличной моделью для украшения: лебедь означает целомудрие, чистоту; птица феникс приносит удачу; павлин часто появлялся на кружевах по заказу знатных особ.

Геометрические узоры, священные храмы, фигуры всадников и девушек в кокошниках, животные (кошки, собаки, олени) — все, что окружает человека, становится узором.

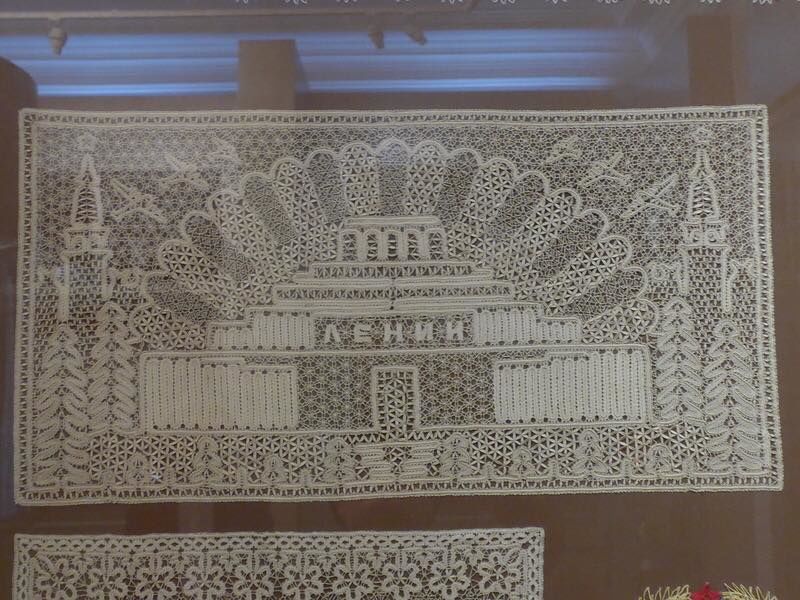

В советское время на кружевах появлялись самолеты, тракторы, космические аппараты. Для пропаганды советского строя использовались даже такие изящные вещи. Очень удачное решение, поскольку вологодские кружева пользовались популярностью во всем мире.

Как нарисовать сколок самостоятельно

Кружево можно не только сплести, но и нарисовать. Простой узор для сколка сможет нарисовать даже ребенок, главное, объяснить основные принципы.

Для самостоятельной работы лучше начать с простого изделия, например, сделать сколок для квадратной салфетки. Для рисунка нужно взять картон, лучше белый, не очень плотный. Рисовать для новичка лучше простым карандашом, затем обвести черной гелиевой ручкой или чернилами. Сколок делается в натуральную величину будущего изделия. Для начинающих мастеров кружевного дела не лишним будет воспользоваться миллиметровой бумагой, на ней узор можно прорисовать более детально.

Сначала следует нанести на лист линию, которая без пересечений образует непрерывный узор. Потом наносится вторая линия, которая повторяет все изгибы первоначальной. Между ними наносят ломаные линии, повторяющие движение коклюшек, и точки, в которые воткнутся булавки.

Кружево называют замороженной песней. Изящные сплетения нитей образуют лирические и нежные образы, в которых отражается душа создателей. Для создания уникального узора нужны сноровка и многолетний опыт, причем начать плетение никогда не поздно!

Источник

Вологодское кружево как культурное наследие России

Трудно переоценить значение Вологодской земли в истории русского народа. Её огромный духовный потенциал и сегодня рождает уникальные образцы декоративно-прикладного искусства. Этот край является родиной удивительного промысла — вологодского кружева. Здесь зародились истоки уникального ремесла, вобравшего в себя культуру и традиции вологодской земли. Люди, неравнодушные к прекрасному, создавали уникальные изделия. Развивали и совершенствовали дело всей своей жизни. Благодаря их таланту, особому видению форм, уникальной художественной интерпретации опыта русских рукодельниц, накопленного столетиями, в котором кропотливо собраны сложнейшие технические приёмы, появилось вологодское кружево, славящееся своей красотой и искусным исполнением во всём мире.

История зарождения промысла уходит в 19 столетие, когда в Вологде и окрестностях стало развиваться кружевоплетение. В дворянских домах дворовые плели модное в то время кружево. Образцы привозились со всего мира: Франции, Голландии, Германии, Бельгии. Последние модные тенденции воплощались русскими искусницами. Всё это послужило плодотворной почвой для появления уникального способа плетения, техника которого впоследствии легла в основу вологодского кружева. Это случилось в середине 19 века, когда Анфия Федоровна Брянцева, вологодская кружевница, подошла творчески и неравнодушно к созданию штучных изделий. Она сумела собрать русские традиции и искусные техники в базовые приёмы кружевоплетения. Её авторский способ получил название «вологодский манер» и стал необычайно популярен. Это впоследствии определило становление вологодского кружевного ремесла. Ключевую роль в дальнейшем обучении вологодских рукодельниц сыграла дочь Анфии Федоровны, которая передала другим мастерицам уникальную технику плетения, полученную от матери, и обучала этому способу других желающих приобщиться к «вологодскому манеру».

Влияние политических изменений и событий, произошедших в то время, позволило промыслу окрепнуть и разрастись. Когда было отменено крепостное право, в Вологодской области появилось большое число кружевниц-надомниц. В то время это было настолько востребовано, что плели кружево не только женщины, но и мужчины. Ремесло стало значимой экономической поддержкой населения. В каждом творении мастеров хранилось тепло любящих творческих рук, в котором воплощались смелые художественные замыслы, традиционные представления обретали новые формы витиеватых кружев.

Промысел настолько окреп, что стал приносить населению не только духовный, но и материальный рост. Обучение этому мастерству переросло из надомного в централизованное. Так в России стали организовывать школы кружевниц.

Наиболее ярким примером являлась Мариинская практическая школа кружевниц в Санкт-Петербурге. В неё приезжали обучаться будущие мастерицы со всех уголков России.

За свою историю организация условий труда мастериц, занимающихся этим промыслом, не раз менялась. Становились другими названия предприятий, в которых трудились вологодские кружевницы. Однако, всё это не изменило сам промысел, который развивался и процветал с течением времени.

Многие художницы-кружевницы, занимавшиеся в советский период вологодским кружевом, получили дореволюционное образование. Опираясь на неразрывные многовековые русские национальные традиции, они вносили неоценимый вклад в развитие техники и художественного замысла вологодских кружев. В их творчестве нашли отражение образы северной природы, тонких ажурных узоров, перенесённых с морозного окна на тончайшие кружева. Не последнюю роль в создании изделий сыграли мотивы северного деревянного зодчества.

Благодаря творческому врождённому вкусу и художественному чутью вологодское кружево приобрело свою самобытность, выраженные особенности, неповторимые узоры. Орнамент вологодского кружева имеет особенную ритмику рисунка и свой характер. Плавность линий, изящные изгибы, мягкие переходы. Геометрия узора тяготеет к округлым формам и гармоничной завершённости. Она воплощает в кружеве иносказательные узоры, несущие аллегорическую смысловую нагрузку северных верований. Однако, несмотря на свою ажурность, кружево имеет достаточно весомые очертания. Это связано с материалом, который применяется в его изготовлении: белоснежный или неотбеленный лён (суровый). Нужно отметить, что лён издавна назывался в народе «северным шёлком» из-за своей упругости и красивого блеска. Это позволяет кружеву долго сохранять свою форму и радовать обладательниц вологодских кружев не один год, а часто и не одно столетие.

В Вологодском музее кружева представлена история развития этого промысла с зарождения до наших дней. Тонкие, изысканные работы удивляют и восхищают своей красотой, высоким качеством исполнения и разнообразием художественных замыслов. Работы династий мастеров, без чьих имён невозможно представить становление и развитие вологодского кружева, трепетно хранятся в коллекции музея. Они создавали и создают сложнейшие по технике творческие образцы — украшения музейных коллекций.

В мир кружева, утонченности, изысканности и своеобразной красоты погружает зрителя постоянно действующая выставка музея Вологодского кружева, которая создана неравнодушными работниками музея. Столько нежных женских сердец нашли отражение в представленных работах. Выставка потрясает своей красотой и долговечностью изделий. Некоторое кружево хранится уже более ста лет. Богатство русской души, воплощенной в кружеве, делает эту выставку уникальной еще и потому, что позволяет проследить развитие художественного сознания мастериц с самого момента зарождения и расцвета кружевоплетения до наших дней.

За историю своего существования вологодские кружевницы неоднократно сотрудничали с известными модельерами и дизайнерами нашей страны.

Несмотря на непростую историю промысла, взлёты и падения, экономические сложности и хозяйственные проблемы промысел существует по сегодняшний день и не утратил своей актуальности и значимости для культуры нашей страны. Искусные мастерицы создали уникальный живой художественный язык вологодского кружева, узнаваемый и почитаемый во всём мире. Образы и сюжеты декоративно-прикладных изделий дополнялись новыми идеями, при воплощении которых был задействован огромный арсенал художественных средств. Всё это делает вологодское кружево уникальным феноменом русского искусства, золотым фондом национальной культуры.

Источник

Нетающий иней Вологды

«Женским замышлением» называли в старину на Руси кружевоплетение. И самые затейливые замыслы выходили из-под коклюшек вологодских мастериц. Историю промысла изучила Наталья Летникова.

10 фактов о вологодском кружеве.

1. Прародители вологодского плетения родом из Европы. Первое иноземное кружево — из золотых нитей — попало в Вологду в ХVI веке по Северному морскому пути. Столетие спустя на Руси начали собственное производство… металлических кружев в Оружейной палате.

2. Массовый промысел своим появлением обязан крепостным. Русские мастерицы стали плести из льняных нитей. Во всех помещичьих усадьбах губернии появились свои мини-фабрики: оплетали Москву и Петербург. В губернии проживала треть всех кружевниц России.

3. Французы и немцы именовали кружева «верхушка» или «зубчик». На Руси промысел назвали «круживо»: от слова «окружать» — наряды отделкой. Или название навеяно северной метелью? Теперь уж наверняка никто и не скажет.

4. Узоры резьбы по дереву, орнаменты ткачества, старинная ажурная вышивка «вологодское стекло». В основу северных кружевных узоров легли традиционные промыслы Вологодской губернии.

5. Снежинка — главный символ вологодского кружева. Перед тем как кружево сплести, его придумывают. Мастерицы обладают поистине инженерной мыслью. В одном узоре переплетают до ста нитей.

6. Расцвет промысла совпал с отменой крепостного права. Ремесло недорогое. Валик, коклюшки и станок стоили дореволюционные 1 рубль 50 копеек. Зарабатывали кружевницы до 20 рублей в год, но проводили за коклюшками по 16 часов в день.

7. Обучали кружевоплетению с пяти лет. Как правило, работали целыми династиями. К примеру, бабушка лауреата Госпремии им. Репина Веры Веселовой плела чулки и зонтики по особому заказу императорского двора.

8. Парижская премьера принесла северному рукоделию мировое признание. Вологодский кружевной союз в 1937 году получил Гран-при за новизну и художественное исполнение. Золотые медали привезли в Вологду из Чикаго, Филадельфии и столицы кружева — Брюсселя.

9. «Самое массовое кружевоплетение». Профессиональный рекорд поставили в Вологде 570 кружевниц, которые одновременно работали на протяжении двух часов. Событие международного масштаба: в акции приняли участие мастерицы из восьми стран — от Австралии до Канады.

10. Кружевные раритеты собраны в Вологодском музее. В числе четырех тысяч экспонатов — и первые кружева из золотых и серебряных нитей, прибывшие в губернию морем. Но главная гордость коллекции — работы вологодских кружевниц, что сказочник Степан Писахов назвал «мороженой песней».

Источник

Вологодское кружево история промысла, особенности

Вологодское кружево — история. Вологда — один из самых древних городов северной России. Стоит она на пути древнего волока — перешейка между реками Шексной и Сухоной, и долго за нее боролась Москва с Великим Новгородом. Ведь здесь была своего рода «перевалочная база» для русских и иностранных товаров, крупный узел на торговых путях. А когда в XV веке Москва победила и Вологда вошла в ее владения, Иван IV решил даже перенести сюда столицу. По его указу начаты были большие строительные работы, и первым делом выстроили новый собор. Однако, как рассказывает вологодское предание, во время службы на голову царю упал кусок штукатурки. Иван обиделся, раздумал уезжать из Москвы и предоставил Вологде развиваться собственными силами. Надолго остались в Вологде деревянные тротуары, домики в три-четыре окошечка, тишина и зелень.

Морозные узоры кружев плетутся на Руси очень давно. Еще в Ипатьевской летописи XIII века написано, что был надет на князе Данииле Галицком «кожух оловира грецкого и круживы златыми плоскими ошит».

Вологодское кружево история

Вологодское кружево очень популярно, история его такова. В старину кружева плели не из белых ниток, а из золотых и серебряных. В них вплетали еще блестящее волоченое золото, жемчуг, драгоценные камни, и такие кружева были похожи на ювелирное украшение. Древние языческие символы оживали в их узорах. Поднимала руки «богиня-матерь», раскидывало ветки «древо жизни» и красовались прекрасные «птицы-павы».

Старинные узоры сохранились и после того, как в XVIII веке появились кружева из ниток. Эти белые кружева употреблялись уже не для верхней одежды, а для носильного и постельного белья.

Долгое время плетением кружев занимались почти все женщины, даже царицы и царевны прилежно сидели над подушками, а потом дарили свою работу монастырям. Но после того, как Петр I открыл двери теремов и дал женщинам пышные роброны вместо старинных сарафанов и летников, все изменилось. В погоне за иноземной роскошью, опьяненные непривычной свободой, женщины высших классов бросили плести кружева.

Но в народе древнее, ничем не вытесняемое искусство продолжало расцветать. В свободное от полевых работ время русские крестьянки украшали кружевами свои домотканые простыни и полотенца. Сами делали они и нитки. Народное кружево пережило все царские указы и все капризы моды, тем более что для этой работы требовались несложные приспособления — подушка, коклюшки, сколки да булавки.

Подушка — валик из полотна, набитый опилками, сеном или соломой, — устанавливается на небольших деревянных козлах. Коклюшки — деревянные палочки с круглой головкой и с нарезками для наматывания ниток, а сколками называли узоры.

В подушку вкалывается первый ряд булавок, к которым привязаны концы намотанных на коклюшки ниток. Перебирая коклюшками и закрепляя нитки за булавки, кружевница плетет кружево, постепенно поворачивая подушку и прибавляя коклюшки и булавки по требованию узора. В очень сложных узорах число коклюшек доходит до 300 пар.

Вологодское кружево, как говорит история, долгое время плели не на продажу. Их делали для себя. Под грустные старинные песни де ревенские девушки на посиделках вплетали в белые узоры свои мечты о счастливой жизни, которая не была им суждена, и бережно прятали готовые прозрачные рулоны в деревянные, пестро расписанные сундуки с приданым.

Молодые женщины с любовью обшивали пышными оборками кружев простыни и полотенца и нарядные «крестильные» рубашки для своих первенцев.

Иногда кружева делали цветными. Так, в Рязанской губернии переплетали суровые или отбеленные льняные нитки с цветными, главным образом красными и синими. Для простынь такие кружева не годились, но на полотенцах, рубахах и передниках их пестрые узоры выглядели радостно и красиво.

В городах за коклюшками сидели купеческие жены и дочери, мещанки пригородных слобод и крепостные богатых барских домов.

Все изменилось с начала XIX века. Кружево стало товаром, предметом купли-продажи, и, так как это было почти единственным способом заработать деньги для сотен тысяч женщин, производство кружев превратилось в изнурительный, тяжелый труд. Появились скупщицы и торговки, так называемые локовщицы, которые буквально закабаляли кружевниц, раздавая им материал и задатки, а затем платя гроши за готовую работу. Самая усердная кружевница редко могла выплести за день больше, чем на 10—15 копеек. Скупщица продавала этот кусок торговке за 20 копеек, торговка в лавку —за 30, а покупатель платил за него уже 40.

Некоторые торговцы возили продавать кружева и кружевные изделия по домам. Так, у Лескова в «Воительнице» Домна Платоновна рассказывает: «Ездила я зимой на Петербургскую сторону, барыне одной мантиль кружевную в кадетский корпус возила…»

Шестнадцать, а то и двадцать часов в сутки проводила кружевница над коклюшками. От этой тяжкой работы ныла постоянно согнутая спина, тупая, непрекращающаяся боль сверлила затылок, слабело, а иногда и вовсе погибало зрение.

С пяти лет сажали за плетенье девочек — и для них с этой минуты кончалось детство. Вся их жизнь проходила у подслеповатого оконца над подушкой, из-за которой их самих едва можно было разглядеть. А за гроши, получаемые от хищницы-торговки почти ничего не удавалось купить, кроме черного хлеба и чаю, да еще приходилось платить и налог.

В круглосуточном труде проходила вся жизнь русской кружевницы, из-под пальцев которой метр за мет)ом выходили, расходились по всей России и уплывали за границу волны морозных узоров.

В 20-х годах XIX века появилась кружевная фабрика. Ее устроила в своем имении близ Вологды помещица Засецкая, а вслед за ней и во многих других местах были созданы такие же фабрики. В тяжелейших условиях работали на них сотни крепостных девушек.

В мире существует много знаменитых кружев. Прекрасны тонкие, нежные французские изделия Валансьена, любую одежду украсят сложные и нарядные венецианские кружева, пышными облаками ложится плетение Мехельна. Но русские кружева интереснее и разнообразнее всех других по богатству узоров и жизненности мотивов, по неповторимости своего, самобытного стиля. Раннюю осень напоминают «паутинки», словно от легкого ветра кружатся «перышки», из старых сказок пришли «куриные лапки». Цветут в русских кружевах лишенные окраски призрачные «цветы», текут спокойные белые «речки», трепещут покрытые инеем «листочки» и скользят проворные серебряные «рыбки». Красотой очертаний, ритмичностью узоров, правдивостью и реалистичностью русское кружево заслужило большой успех во всем мире.

У сотен и сотен тысяч маленьких окошечек плели кружева усталые женские руки. Тонкими, изящными, напоминающими филигрань изделиями славились мастерицы города Ельца; цветное, комбинированное с вышивкой любили делать кружевницы Кировской области. Но главным, самым старинным центром кружевного производства, и художественным и экономическим, всегда была Вологодская область. Вот почему северное коклюшечное кружево и называется вологодским. В спокойном ритме повторяются его четкие, простые геометрические формы. В ромбах вписаны прозрачные паучки, решетки и сетки сочетаются с треугольниками или зигзагами, звездочки и ромашки заполняют круги или овалы. В сложные гирлянды соединяются листья и старинные, пережившие века мотивы многолепестковых, напоминающих подсолнечники цветов, папоротников и трилистников.

Плели кружева и без узоров-сколков — на память, по числу нитей. Для таких кружев булавки ставились только по краям, и назывались они «численными».

А самое слово «кружево», или, как в старину говорили «круживо», произошло от того, что узор «кружился», «окружал» отделкой края одежды или полотенца…

Давно прошли тяжелые времена для русских кружевниц. Теперь они объединены в артели, застрахованы на случай болезни, получают путевки в санатории. В детских садах, яслях и школах весело смеются и учатся девочки, у которых никто уже не украдет детства, которые сядут за коклюшки только тогда, когда вырастут, да и то если захотят выбрать именно эту профессию, потому что они вольны выбирать любую.

А с 1928 года открыта в Вологде специальная кружевная школа. (вологодское кружево история)

Источник

ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО.

Трудно переоценить значение Вологодской земли в истории русского народа. Её огромный духовный потенциал и сегодня рождает уникальные образцы декоративно-прикладного искусства. Этот край является родиной удивительного промысла — вологодского кружева. Здесь зародились истоки уникального ремесла, вобравшего в себя культуру и традиции вологодской земли. Люди, неравнодушные к прекрасному, создавали уникальные изделия. Развивали и совершенствовали дело всей своей жизни. Благодаря их таланту, особому видению форм, уникальной художественной интерпретации опыта русских рукодельниц, накопленного столетиями, в котором кропотливо собраны сложнейшие технические приёмы, появилось вологодское кружево, славящееся своей красотой и искусным исполнением во всём мире.

История зарождения промысла уходит в 19 столетие, когда в Вологде и окрестностях стало развиваться кружевоплетение. В дворянских домах дворовые плели модное в то время кружево. Образцы привозились со всего мира: Франции, Голландии, Германии, Бельгии. Последние модные тенденции воплощались русскими искусницами. Всё это послужило плодотворной почвой для появления уникального способа плетения, техника которого впоследствии легла в основу вологодского кружева. Это случилось в середине 19 века, когда Анфия Федоровна Брянцева, вологодская кружевница, подошла творчески и неравнодушно к созданию штучных изделий. Она сумела собрать русские традиции и искусные техники в базовые приёмы кружевоплетения. Её авторский способ получил название «вологодский манер» и стал необычайно популярен. Это впоследствии определило становление вологодского кружевного ремесла. Ключевую роль в дальнейшем обучении вологодских рукодельниц сыграла дочь Анфии Федоровны, которая передала другим мастерицам уникальную технику плетения, полученную от матери, и обучала этому способу других желающих приобщиться к «вологодскому манеру».

Когда было отменено крепостное право, в Вологодской области появилось большое число кружевниц-надомниц. В то время это было настолько востребовано, что плели кружево не только женщины, но и мужчины.

В каждом творении мастеров хранилось тепло любящих творческих рук, в котором воплощались смелые художественные замыслы, традиционные представления обретали новые формы витиеватых кружев.

Промысел настолько окреп, что стал приносить населению не только духовный, но и материальный рост. Обучение этому мастерству переросло из надомного в централизованное. Так в России стали организовывать школы кружевниц.

Наиболее ярким примером являлась Мариинская практическая школа кружевниц в Санкт-Петербурге. В неё приезжали обучаться будущие мастерицы со всех уголков России.

Благодаря творческому врождённому вкусу и художественному чутью вологодское кружево приобрело свою самобытность, выраженные особенности, неповторимые узоры. Орнамент вологодского кружева имеет особенную ритмику рисунка и свой характер. Плавность линий, изящные изгибы, мягкие переходы. Геометрия узора тяготеет к округлым формам и гармоничной завершённости. Она воплощает в кружеве иносказательные узоры, несущие аллегорическую смысловую нагрузку северных верований. Однако, несмотря на свою ажурность, кружево имеет достаточно весомые очертания. Это связано с материалом, который применяется в его изготовлении: белоснежный или неотбеленный лён (суровый). Нужно отметить, что лён издавна назывался в народе «северным шёлком» из-за своей упругости и красивого блеска. Это позволяет кружеву долго сохранять свою форму и радовать обладательниц вологодских кружев не один год, а часто и не одно столетие.

Посмотрим на это прекрасное творение рук человека.

Очень красиво!!!

Обновлено: 11.03.2023

Рукоделие невероятной красоты, ювелирного исполнения, с богатыми узорами и нарядной фактурой. Вологодское кружево – известный во всём мире народный промысел родом с территорий Русского Севера. Каждый орнамент имеет свой ритм и будто оживает, придавая изделию неповторимую красоту и уникальность. Бесспорно, есть работы, которые являются настоящим произведением искусства.

Историческая справка

Традиция обрамлять края одежды вышитыми узорами зародилась на Руси давно. Невозможно точно сказать, с какого века наши предки стали заниматься кружевоплетением, знаем только, что очень и очень давно. Таким способом украшали одежду женщины и крестьянского сословия, и дворянского, и царские особы. Только у представительниц знатных родов нарядное кружево могло содержать золотые или серебряные нити, жемчуга, а у деревенских красавиц кружево было по большей части изо льна.

Непосредственно искусство вологодского кружева появилось в России в XVII-XVIII веках. Тогда сложились чёткие правила кружевоплетения. Вплоть до начала XIX века рукоделием занимались дома, а первая фабрика появилась в Вологде. Там работали крепостные крестьянки. Этот народный промысел быстро приобрёл популярность, и уже к середине века вологодское кружево стало фирменным брендом Вологды. Теперь уже тысячи мастериц создавали сложные и оригинальные узоры. Орнаментальные рисунки в каждом уезде вологодской земли отличались друг от друга. Они были уникальны, а изделия характеризовались индивидуальностью мастерской работы. Разнилась и техника исполнения кружева. Пик популярности выпал на конец XIX – начало XX века. Тогда чудо-изделия вышли за пределы России и попали в Европу, где тут же стали модными.

Уникальные особенности вологодского кружева

Это кружево никогда не спутаешь ни с каким другим. В вологодском – присутствует обязательное деление на узор и фон. Тогда и получаются такие чёткие и выразительные линии орнамента, которые не сливаются со второстепенным фоном. Интересно, что на ранних этапах зарождения этого народного промысла мастерицы выбирали в качестве основного рисунка старинные мотивы преданий, легенд и сказок. Были также изображения птиц или древо жизни. В наше время кружевницы пользуются огромным выбором орнаментов на разные тематики, что даёт большое пространство для творчества и фантазии.

На протяжении XX века проходило много зарубежных и отечественных выставок и конкурсов, где изделия из вологодского кружева получали почётные места и всеобщее признание. Например, в 1937 году в Париже состоялась международная выставка, где всему вологодскому кружевному союзу присудили высшую награду – Гран-при.

Известные кружевницы и их работы

Тогда же стране и миру стали известны особо выдающиеся мастерицы. Работы Капитолины Васильевны Исаковой, главного инструктора кружевной школы, отличаются спокойным лирическим настроением. Известное панно «Олени», выполненное ею в 1968 году, очень тёплое по атмосфере и виртуозное в исполнении. Бегущие по лесу олени изображены плавными линиями, каждая фигура на своём ряду. Общий рисунок не теряется на фоне лёгкой кружевной сетки. Белоснежные нити точно передают тишину зимнего леса.

Потомственная кружевница Вера Дмитриевна Веселова благодаря своему высокому мастерству выполняла из кружева не только панно, но и предметы одежды и интерьера. Известна, например, её скатерть «Ладья» – воплощение традиций вологодского узора, образец мельчайшей детализации.

Сложные и масштабные композиции выполняла Виктория Николаевна Ельфина. В 1978 году она создала панно «Поющее дерево», где искусно передала приход весны, когда в природе просыпается жизнь. Её дерево цветёт и над ним кружат певчие птицы. А более ранняя её работа – скатерть «Снежинка» – стала визиткой всего кружевного промысла и символом объединения мастериц.

В 2010 году в Вологде в особняке XIX века открылся музей кружева. Помимо шикарной выставочной экспозиции здесь работают кафе, учебные классы и салон-магазин. Музей кружева является одним из восьми филиалов комплекса памятников Вологодского кремля, наряду с Музеем забытых вещей, экспозицией «Вологодская политическая ссылка», домом-музеем Петра I и этнографическим музеем в деревне Семёнково.

Следующая цитата

Я примеряю кружева,

Они ложатся мне на плечи.

Слегка шурша, в осенний вечер

Тихонько падает листва.

Я примеряю кружева…

Их свет чудесный душу лечит,

Как теплота сентябрьской встречи

И друга добрые слова.

Я примеряю кружева…

Переплелись у мастерицы

В узорах сказочные птицы

И приворотная трава.

Я примеряю кружева.

Из всех зеркал — глядит царевна.

Всё рукотворное волшебно —

Права народная молва.

Касаясь робко колдовства,

Дыша в немом благоговенье,

В мечтах познать секрет плетенья —

Я примеряю кружева.

Нравится Показать список оценивших

автор: Наталия Миневич

Ткань кружева глаза ласкает

прелестью дня, прожитого зимой,

в цветах морозных оживает,

фантазией зимы, снежинок рой.

Коклюшки, словно кисти живописца,

быстры, неуловимы и легки,

под перезвон мелькают птицами,

послушны мановению руки.

У кружевницы, над ажуром снежным,

лицо задумчиво просветлено;

нить, тонким пальцам следуя прилежно,

витиеватое рисует полотно.

Нравится Показать список оценивших

Кружевница

автор: Юрий Октябрёв

Плетёт узоры кружевница,

Сведя натруженные плечи.

В руках пощёлкивают спицы,

А за окном — не день, не вечер.

А за окном — не дождь, не стужа,

И ни души, как после мора…

Лишь тучи стелются по лужам,

Серее серого забора.

Над головой желтком яичным

Мутнеет лампочка размыто,

Под ветром звякает привычно

Стекло на форточке разбитой…

Плетёт узоры кружевница,

И под умелыми руками

Летят диковинные птицы

Над белоснежными полями.

И, словно гости неземные,

Лучась сияющим задором,

Танцуют звери озорные

Внутри чудесного узора.

Струится кружево волнами

Белее выпавшего снега,

А за унылыми стенами

День в ночь ныряет без разбега.

Нравится Показать список оценивших

Кружевница

автор: Анна Шодик

Искусница-кружевница,

В рукодельи мастерица-

Кружева плетет для нас

На продажу и показ.-

Нравится Показать список оценивших

Кружевница

автор: Елена Афанасьева

Нравится Показать список оценивших

Кружевница

автор: Наталия Геннадьевна Григорьева

Тонкая лучина под тёмным окном,

Что же ты, дивчина, спит уже весь дом.

Падают снежинки, снег лежит пластом.

А у кружевницы – снежным кружевом.

Снять нагар с лучины – пальцы поберечь.

От порога дома слышится ей речь.

«Дочка, что не спишь ты? Поздно ведь давно».

«Мама не волнуйся, мне – не всё равно».

«Мне закончить надо, к завтрашнему дню.

Вот плету тихонько, про себя пою».

Мама повернулась, дальше спать пошла.

Дочка улыбнулась, тихо мурлыча.

Кошка ткнулась носом – завершай быстрей.

Что тебе не спиться – не хватает дней?

«Ты не понимаешь, — девушка в ответ,-

Ведь спокойней ночи ничего и нет».

Тяжелеют мысли, руки горячи.

И стучат коклюшки в темноте ночи.

Пальцы вверх вспорхнули, нить бы им тянуть.

Вот закончить ряд ей и тогда вздремнуть.

Нравится Показать список оценивших

Мастерица-кружевница

автор: Евгения Мухина

Мастерица-кружевница кружева свои плетет,

И коклюшки, словно птицы, отправляются в полет.

Нитей длинные дороги заплетаются в узор,

Открывая мастерице для фантазий кругозор.

Вот цветочек хрупкий, нежный, «распустился» в полотне,

Это маленький подснежник рад красавице весне.

Ну, а вот, крыло жар-птицы поражает красотой,

Лето в платьице из ситца вновь зовет нас за собой.

Нравится Показать список оценивших

Кружевница песня

автор: Татьяна Муравская

Православие в народе

Отмечает день Покров.

И напевы всех мелодий

Льются испокон веков.

Припев:

Кружевница, кружевница

Напевает лейтмотив,

И коклюшек вереница

Узор яркий ей сулит.

Вологодская глубинка,

Отмечает день Покров,

С неба падают снежинки

Из природных закромов.

И узоры из снежинок

Лягут в кружевной узор.

Льются песни без пластинок

Под мотив любимых слов.

(Ещё бы и аудио найти, но увы пока не получилось)

Нравится Показать список оценивших

Нравится Показать список оценивших

Поют коклюшки звонкие.

Вологодские кружева

Кружева

Морозные кружева

Вологодские кружева

Нравится Показать список оценивших

Следующая цитата

«Древняя легенда, передававшаяся из уст в уста на Кирилловской земле, гласит: давным-давно в далекой северной деревушке жила-радовалась красавица-девица. Да нежданно беда стряслась: уехал ее любимый далече… Затянулось ожидание суженого, от отчаяния из прекрасных очей девушки слезинки закапали. День плачет, ночью не перестает. И странное дело: потоки соленой водицы не исчезают, а переплетаясь, как по мановению волшебной палочки превращаются в разнообразные диковинные узоры. Фантастически преобразили они всю деревню на отраду людям. Помешали лишь мужику, собравшемуся боронить землю. Того гляди исчезнут под бороной навсегда. Спохватилась наша несмеяна, пожелала сохранить чудо чудное: спешно нити льняные достала и начала плести кружева, копируя слезные орнаменты. Те кружева и ныне с нами, из века в век плетутся, напоминая об истинных чувствах.»

Следующая цитата

Трудно переоценить значение Вологодской земли в истории русского народа. Её огромный духовный потенциал и сегодня рождает уникальные образцы декоративно-прикладного искусства. Этот край является родиной удивительного промысла — вологодского кружева. Здесь зародились истоки уникального ремесла, вобравшего в себя культуру и традиции вологодской земли. Люди, неравнодушные к прекрасному, создавали уникальные изделия. Развивали и совершенствовали дело всей своей жизни. Благодаря их таланту, особому видению форм, уникальной художественной интерпретации опыта русских рукодельниц, накопленного столетиями, в котором кропотливо собраны сложнейшие технические приёмы, появилось вологодское кружево, славящееся своей красотой и искусным исполнением во всём мире.

История зарождения промысла уходит в 19 столетие, когда в Вологде и окрестностях стало развиваться кружевоплетение. В дворянских домах дворовые плели модное в то время кружево. Образцы привозились со всего мира: Франции, Голландии, Германии, Бельгии. Последние модные тенденции воплощались русскими искусницами. Всё это послужило плодотворной почвой для появления уникального способа плетения, техника которого впоследствии легла в основу вологодского кружева. Это случилось в середине 19 века, когда Анфия Федоровна Брянцева, вологодская кружевница, подошла творчески и неравнодушно к созданию штучных изделий. Она сумела собрать русские традиции и искусные техники в базовые приёмы кружевоплетения. Её авторский способ получил название «вологодский манер» и стал необычайно популярен. Это впоследствии определило становление вологодского кружевного ремесла. Ключевую роль в дальнейшем обучении вологодских рукодельниц сыграла дочь Анфии Федоровны, которая передала другим мастерицам уникальную технику плетения, полученную от матери, и обучала этому способу других желающих приобщиться к «вологодскому манеру».

Влияние политических изменений и событий, произошедших в то время, позволило промыслу окрепнуть и разрастись. Когда было отменено крепостное право, в Вологодской области появилось большое число кружевниц-надомниц. В то время это было настолько востребовано, что плели кружево не только женщины, но и мужчины. Ремесло стало значимой экономической поддержкой населения. В каждом творении мастеров хранилось тепло любящих творческих рук, в котором воплощались смелые художественные замыслы, традиционные представления обретали новые формы витиеватых кружев.

Промысел настолько окреп, что стал приносить населению не только духовный, но и материальный рост. Обучение этому мастерству переросло из надомного в централизованное. Так в России стали организовывать школы кружевниц.

Наиболее ярким примером являлась Мариинская практическая школа кружевниц в Санкт-Петербурге. В неё приезжали обучаться будущие мастерицы со всех уголков России.

За свою историю организация условий труда мастериц, занимающихся этим промыслом, не раз менялась. Становились другими названия предприятий, в которых трудились вологодские кружевницы. Однако, всё это не изменило сам промысел, который развивался и процветал с течением времени.

Многие художницы-кружевницы, занимавшиеся в советский период вологодским кружевом, получили дореволюционное образование. Опираясь на неразрывные многовековые русские национальные традиции, они вносили неоценимый вклад в развитие техники и художественного замысла вологодских кружев. В их творчестве нашли отражение образы северной природы, тонких ажурных узоров, перенесённых с морозного окна на тончайшие кружева. Не последнюю роль в создании изделий сыграли мотивы северного деревянного зодчества.

Благодаря творческому врождённому вкусу и художественному чутью вологодское кружево приобрело свою самобытность, выраженные особенности, неповторимые узоры. Орнамент вологодского кружева имеет особенную ритмику рисунка и свой характер. Плавность линий, изящные изгибы, мягкие переходы. Геометрия узора тяготеет к округлым формам и гармоничной завершённости. Она воплощает в кружеве иносказательные узоры, несущие аллегорическую смысловую нагрузку северных верований. Однако, несмотря на свою ажурность, кружево имеет достаточно весомые очертания. Это связано с материалом, который применяется в его изготовлении: белоснежный или неотбеленный лён (суровый). Нужно отметить, что лён издавна назывался в народе «северным шёлком» из-за своей упругости и красивого блеска. Это позволяет кружеву долго сохранять свою форму и радовать обладательниц вологодских кружев не один год, а часто и не одно столетие.

В Вологодском музее кружева представлена история развития этого промысла с зарождения до наших дней. Тонкие, изысканные работы удивляют и восхищают своей красотой, высоким качеством исполнения и разнообразием художественных замыслов. Работы династий мастеров, без чьих имён невозможно представить становление и развитие вологодского кружева, трепетно хранятся в коллекции музея. Они создавали и создают сложнейшие по технике творческие образцы — украшения музейных коллекций.

В мир кружева, утонченности, изысканности и своеобразной красоты погружает зрителя постоянно действующая выставка музея Вологодского кружева, которая создана неравнодушными работниками музея. Столько нежных женских сердец нашли отражение в представленных работах. Выставка потрясает своей красотой и долговечностью изделий. Некоторое кружево хранится уже более ста лет. Богатство русской души, воплощенной в кружеве, делает эту выставку уникальной еще и потому, что позволяет проследить развитие художественного сознания мастериц с самого момента зарождения и расцвета кружевоплетения до наших дней.

За историю своего существования вологодские кружевницы неоднократно сотрудничали с известными модельерами и дизайнерами нашей страны.

Несмотря на непростую историю промысла, взлёты и падения, экономические сложности и хозяйственные проблемы промысел существует по сегодняшний день и не утратил своей актуальности и значимости для культуры нашей страны. Искусные мастерицы создали уникальный живой художественный язык вологодского кружева, узнаваемый и почитаемый во всём мире. Образы и сюжеты декоративно-прикладных изделий дополнялись новыми идеями, при воплощении которых был задействован огромный арсенал художественных средств. Всё это делает вологодское кружево уникальным феноменом русского искусства, золотым фондом национальной культуры.

Читайте также:

- Цитаты из песен кристины агилеры

- Итог сделки собакевича и чичикова цитаты

- Цитаты про анну болейн

- Цитаты про масочный режим

- Когда плачут цикады цитаты

Трудно переоценить значение Вологодской земли в истории русского народа. Её огромный духовный потенциал и сегодня рождает уникальные образцы декоративно-прикладного искусства. Этот край является родиной удивительного промысла — вологодского кружева. Здесь зародились истоки уникального ремесла, вобравшего в себя культуру и традиции вологодской земли. Люди, неравнодушные к прекрасному, создавали уникальные изделия. Развивали и совершенствовали дело всей своей жизни. Благодаря их таланту, особому видению форм, уникальной художественной интерпретации опыта русских рукодельниц, накопленного столетиями, в котором кропотливо собраны сложнейшие технические приёмы, появилось вологодское кружево, славящееся своей красотой и искусным исполнением во всём мире.

История зарождения промысла уходит в 19 столетие, когда в Вологде и окрестностях стало развиваться кружевоплетение. В дворянских домах дворовые плели модное в то время кружево. Образцы привозились со всего мира: Франции, Голландии, Германии, Бельгии. Последние модные тенденции воплощались русскими искусницами. Всё это послужило плодотворной почвой для появления уникального способа плетения, техника которого впоследствии легла в основу вологодского кружева. Это случилось в середине 19 века, когда Анфия Федоровна Брянцева, вологодская кружевница, подошла творчески и неравнодушно к созданию штучных изделий. Она сумела собрать русские традиции и искусные техники в базовые приёмы кружевоплетения. Её авторский способ получил название «вологодский манер» и стал необычайно популярен. Это впоследствии определило становление вологодского кружевного ремесла. Ключевую роль в дальнейшем обучении вологодских рукодельниц сыграла дочь Анфии Федоровны, которая передала другим мастерицам уникальную технику плетения, полученную от матери, и обучала этому способу других желающих приобщиться к «вологодскому манеру».

Влияние политических изменений и событий, произошедших в то время, позволило промыслу окрепнуть и разрастись. Когда было отменено крепостное право, в Вологодской области появилось большое число кружевниц-надомниц. В то время это было настолько востребовано, что плели кружево не только женщины, но и мужчины. Ремесло стало значимой экономической поддержкой населения. В каждом творении мастеров хранилось тепло любящих творческих рук, в котором воплощались смелые художественные замыслы, традиционные представления обретали новые формы витиеватых кружев.

Промысел настолько окреп, что стал приносить населению не только духовный, но и материальный рост. Обучение этому мастерству переросло из надомного в централизованное. Так в России стали организовывать школы кружевниц.

Наиболее ярким примером являлась Мариинская практическая школа кружевниц в Санкт-Петербурге. В неё приезжали обучаться будущие мастерицы со всех уголков России.

За свою историю организация условий труда мастериц, занимающихся этим промыслом, не раз менялась. Становились другими названия предприятий, в которых трудились вологодские кружевницы. Однако, всё это не изменило сам промысел, который развивался и процветал с течением времени.

Многие художницы-кружевницы, занимавшиеся в советский период вологодским кружевом, получили дореволюционное образование. Опираясь на неразрывные многовековые русские национальные традиции, они вносили неоценимый вклад в развитие техники и художественного замысла вологодских кружев. В их творчестве нашли отражение образы северной природы, тонких ажурных узоров, перенесённых с морозного окна на тончайшие кружева. Не последнюю роль в создании изделий сыграли мотивы северного деревянного зодчества.

Благодаря творческому врождённому вкусу и художественному чутью вологодское кружево приобрело свою самобытность, выраженные особенности, неповторимые узоры. Орнамент вологодского кружева имеет особенную ритмику рисунка и свой характер. Плавность линий, изящные изгибы, мягкие переходы. Геометрия узора тяготеет к округлым формам и гармоничной завершённости. Она воплощает в кружеве иносказательные узоры, несущие аллегорическую смысловую нагрузку северных верований. Однако, несмотря на свою ажурность, кружево имеет достаточно весомые очертания. Это связано с материалом, который применяется в его изготовлении: белоснежный или неотбеленный лён (суровый). Нужно отметить, что лён издавна назывался в народе «северным шёлком» из-за своей упругости и красивого блеска. Это позволяет кружеву долго сохранять свою форму и радовать обладательниц вологодских кружев не один год, а часто и не одно столетие.

В Вологодском музее кружева представлена история развития этого промысла с зарождения до наших дней. Тонкие, изысканные работы удивляют и восхищают своей красотой, высоким качеством исполнения и разнообразием художественных замыслов. Работы династий мастеров, без чьих имён невозможно представить становление и развитие вологодского кружева, трепетно хранятся в коллекции музея. Они создавали и создают сложнейшие по технике творческие образцы — украшения музейных коллекций.

В мир кружева, утонченности, изысканности и своеобразной красоты погружает зрителя постоянно действующая выставка музея Вологодского кружева, которая создана неравнодушными работниками музея. Столько нежных женских сердец нашли отражение в представленных работах. Выставка потрясает своей красотой и долговечностью изделий. Некоторое кружево хранится уже более ста лет. Богатство русской души, воплощенной в кружеве, делает эту выставку уникальной еще и потому, что позволяет проследить развитие художественного сознания мастериц с самого момента зарождения и расцвета кружевоплетения до наших дней.

За историю своего существования вологодские кружевницы неоднократно сотрудничали с известными модельерами и дизайнерами нашей страны.

Несмотря на непростую историю промысла, взлёты и падения, экономические сложности и хозяйственные проблемы промысел существует по сегодняшний день и не утратил своей актуальности и значимости для культуры нашей страны. Искусные мастерицы создали уникальный живой художественный язык вологодского кружева, узнаваемый и почитаемый во всём мире. Образы и сюжеты декоративно-прикладных изделий дополнялись новыми идеями, при воплощении которых был задействован огромный арсенал художественных средств. Всё это делает вологодское кружево уникальным феноменом русского искусства, золотым фондом национальной культуры.