Так выглядит кремль Ростова со стороны озера Неро.

Илл. 1. План Ростовского кремля.

Кремль возводился главным образом в XVII веке, по всем правилам крепостного искусства.

Соборная звонница сооружена между 1682 и 1687 годами. Она представляет собою два здания — трехпролетный корпус и башню для самого большого колокола, поставленные вплотную друг к другу.

Величие и изящество Ростовского кремля стремится запечатлеть всяк в него входящий.

Церковь Одигитрии в кремле (конец XVII века). Традиционен ее кубический объем с просторными апсидами. Большие окна украшены наличниками и разорванными фронтонами.

Так называемая Красная палата, или «хоромы для пришедствия великих государей» — часть ансамбля Ростовского кремля. Рядом — надвратная церковь Иоанна Богослова — одно из украшений кремля. XVII век.

Женский монастырь Рождества Богородицы был основан в XIV веке.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Здание бывшей гимназии. Ее построил на свои средства купец Алексей Леонтьевич Кекин, а первым директором был Сергей Павлович Моравский.

Центральную часть города занимают большие торговые ряды. Начало XIX века.

Ростов знаменит на весь мир своими колоколами и звонами.

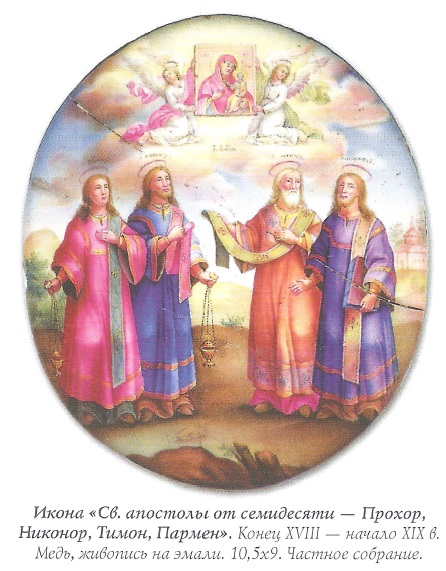

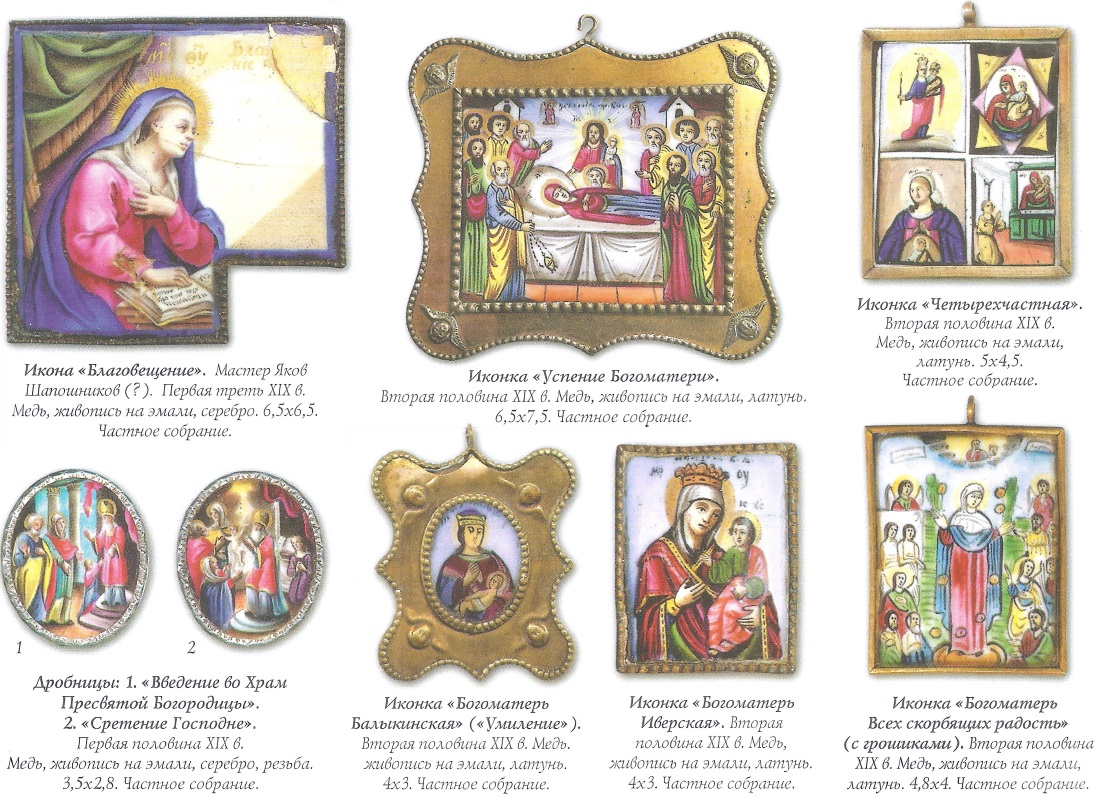

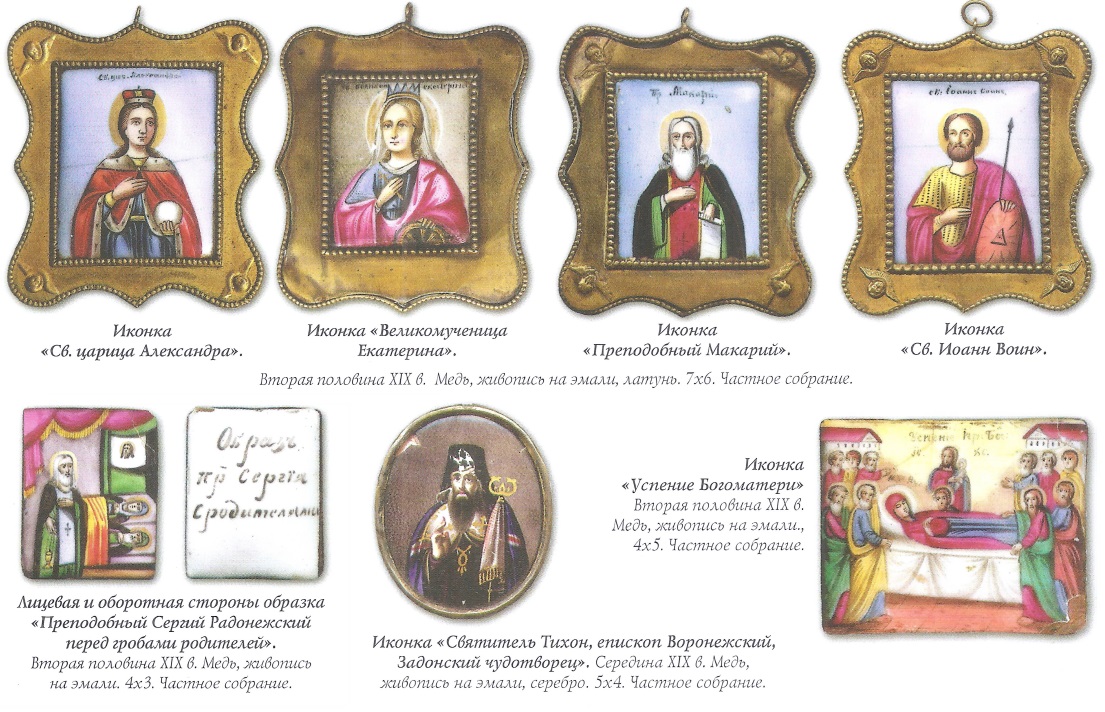

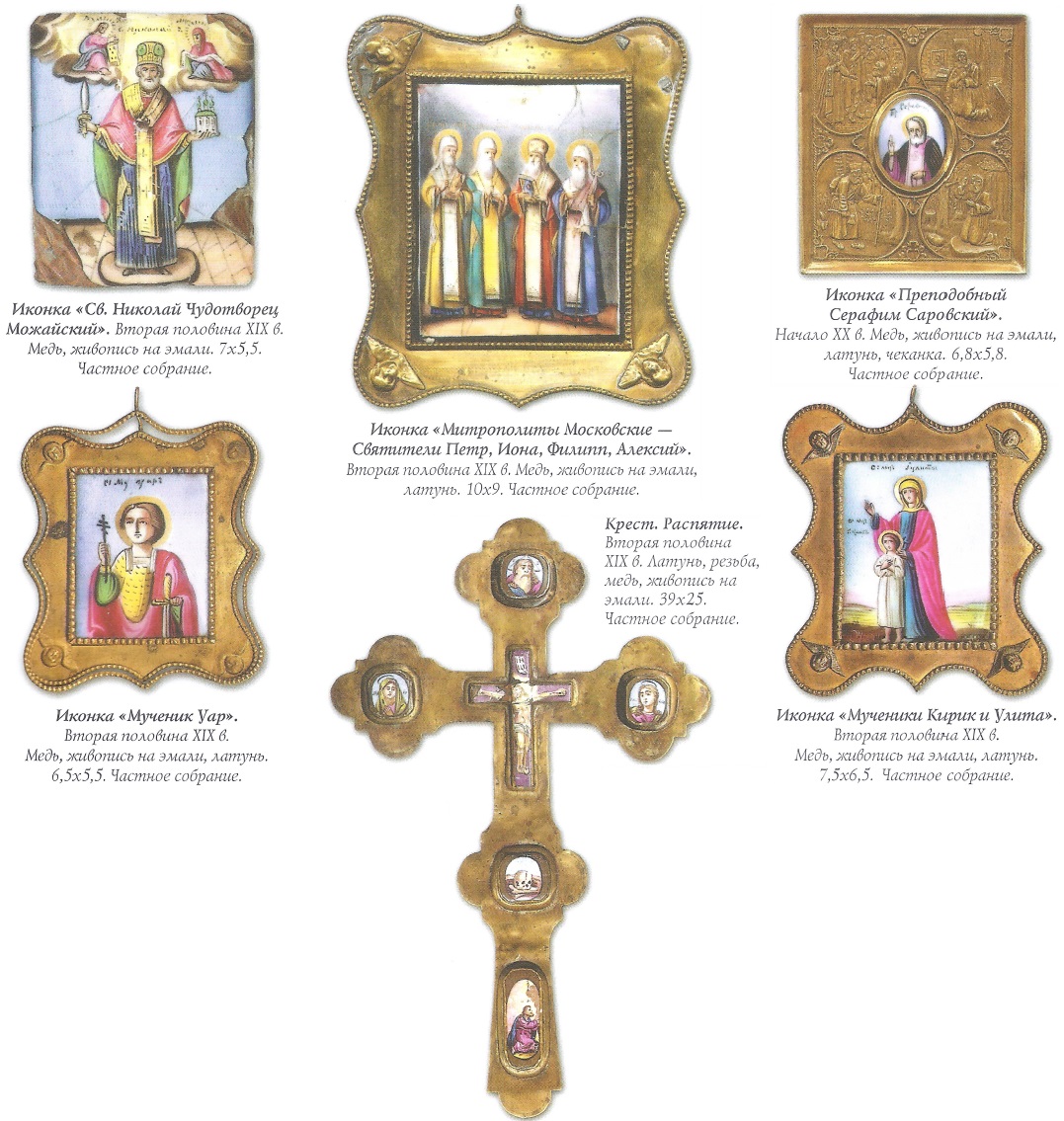

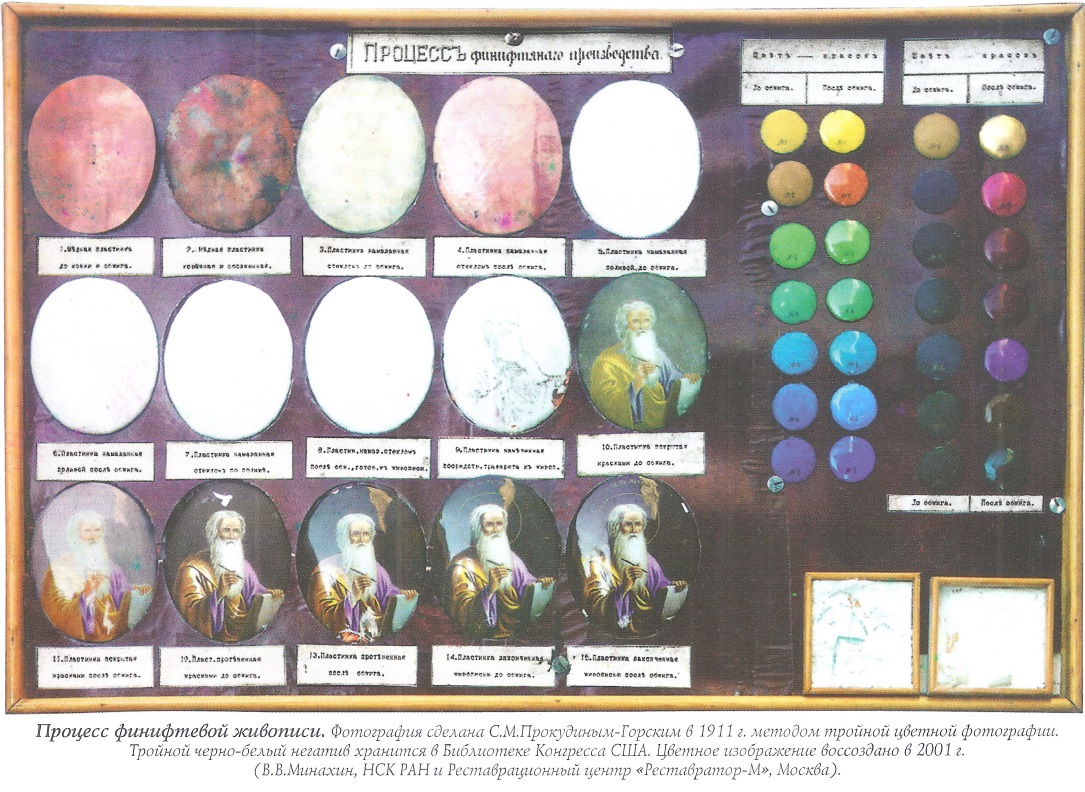

«Финифтяное художество». Уже в конце XVIII века в Ростове Великом действовал цех мастеров финифти, прославивший город своими изделиями.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наличники, украшающие окна, напоминают о давней традиции резьбы по дереву.

А так выглядит сегодня прогулочная коляска.

На фотографии вверху хорошо видны остатки земляного вала, некогда окружавшего древний Ростов.

Через узкий переулок хорошо ощущается мощь Успенского собора. Мастер, возводивший это грандиозное сооружение, несомненно, находился под влиянием Успенского собора Московского Кремля.

Главный храм Ростова — величественный и высокий Успенский собор был сооружен в XVI веке на месте более древнего. До конца XVII века рядом с Успенским собором располагалась площадь, где в пору феодальной самостоятельности Ростова собиралось вече.

‹

›

В глубокой древности на берегах большого озера Неро, прозванного за илистое дно Тинным морем, возникло поселение племени мерян. В «Повести временных лет» поселение упоминается под 862 годом и называется Ростов. Постепенно его жители ассимилировались с русскими соседями, а в X веке Ростов стал столицей крупного Ростово-Суздальского княжества. И хотя первенство со временем пришлось уступить Суздалю, а затем Владимиру, богатый и многолюдный город жил бурно и своевольно. Разногласия горделивого ростовского боярства, зажиточного купечества, многочисленного цеха ремесленников и «мизинных», «черных» людей выплескивались в столкновениях на вечевых сходках возле главного собора — Успения Богоматери, сложенного из мощных дубовых брусов.

В 1160 году, как сообщает Мазуринский летописец, «по Божию попущению загореся во граде Ростове, и погоре мало не весь град, и церкви многие погоре, и церковь сгоре пресвятыя Богородицы». Князь Андрей Боголюбский повелел вместо погибшего поставить новое здание, каменное, выписал иноземных мастеров. Увы, и оно простояло недолго, его своды рухнули «от неискусства немчины Кефира». С тех пор не раз жители Ростова возобновляли Успенский собор — то после пожаров, то после вражеских набегов.

Правление князя Константина (сына Всеволода Большое Гнездо) стало для Ростова порой расцвета. Утихли страсти на вечевой площади, рядом с ней вырос затейливый княжеский дворец — не деревянный, как у других, а из тонкой плинфы (тонкого кирпича). Константина недаром прозвали Мудрым: он знал несколько иностранных языков, любил книги, собрал огромную библиотеку, в которой одних только греческих книг было около тысячи. Князь окружил себя людьми учеными и благонравными, держал штат переводчиков, переписчиков, мастеров книжной миниатюры, а для просвещения своих подданных открыл первое в этих местах училище, с которым поделился своим бесценным книжным собранием.

А вот сыну Константина, Васильку Ростовскому, суждена была горькая доля. Когда по заснеженным русским просторам грозной лавиной двинулась татаро-монгольская конница, 27-летний князь вывел свою дружину вместе с ратью князя владимирского Юрия к реке Сити. В неравном бою Юрий погиб, а израненного Василька татары привели к Батыю. Красота и мужество пленника произвели впечатление на свирепого хана. Русского богатыря долго уговаривали перейти на службу к Батыю. Когда не помогли посулы и уговоры, прибегли к пыткам. Тело замученного князя бросили в Ширенском лесу, где его случайно нашла местная крестьянка. Летопись передает, как горевали безутешные ростовцы, говоря о Васильке: «Кто служил ему и ел его хлеб, чашу пил и дары принимал, тот никак уже иному князю не мог служить…»

Вдова Василька Мария, собрав все семейные ценности, выстроила на окраине Ростова Спасский монастырь, где приняла постриг. Под сумрачными сводами монастырской кельи с молитвами и слезами создавала княгиня-инокиня горестное летописание о бедах Руси и трагической участи своих близких. Через несколько лет ее отец, князь Михаил Черниговский, также будет убит в ханской ставке за отказ подчиниться татарам. Ростовцы, как и их соседи ярославцы, не раз поднимали бунт против татарского гнета, избивали ханских баскаков и их местных помощников. Но кончалось это обычно жестокими расправами с «заводчиками» и наложением более тяжкой дани.

В XV веке московские князья постепенно скупили ростовские земли. Для Ростова началась полоса новых бедствий. Московские посадники грабили богатый город не хуже татар. Несколько раз по этим местам прошло неслыханное моровое поветрие. Так, в 1420 году Ростов и ближайшую округу посетила такая губительная эпидемия, что, по сообщению Никоновской летописи, «изомроша людие и стояше жито на нивах пустых, жати некому». А в 1467 году случилось и вовсе небывалое: «Ноября 1 стависе езеро Ростовское, нача выти; бысть того по две недели, и ночи людем по граду не даде спати…» Озеро выло не к добру: в зиму множество жителей погибло от лютой стужи, вымерзли сады.

В XVI веке Иван Грозный забрал Ростов в опричнину. После покорения Казанского царства в город был прислан государев мастер Андрей Малой с наказом выстроить в честь славной победы в ростовском Авраамиевом монастыре новый храм. Им стал Богоявленский собор. Он необычен и прихотлив, как многие постройки времени Ивана IV, несколько напоминает, по мнению искусствоведов, московский храм Василия Блаженного. И в то же время Богоявленский собор — предтеча самобытных ростово-ярославских церковных ансамблей, где храм с примыкающими к нему приделами и колокольня соединены крытыми галереями, образуя единый «чудо-городок».

Андрей Малой долго работал в Ростове, его постройки немало способствовали украшению города. Над входом в маленькую, уютную церковь Вознесения (Исидора Блаженного), расположенную недалеко от торга, еще и сегодня можно прочесть высеченную надпись: «Лета 7074 (1566) державою и повелением благочестивого царя государя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси, его царскою казною поставлена церковь сия Вознесение Господне <…> а делал церковь великого князя мастер Андрей Малой». Иван Грозный пожаловал для этой церкви великолепные резные царские врата. Свои дары присылали в Ростов и царевы приближенные. Царица Анастасия в 1553 году подарила Успенскому собору собственноручно расшитый покров. Ближний царский боярин Д. И. Годунов передал в Авраамиев монастырь богатую плащаницу, в центре которой изображена сцена оплакивания Христа.

Ростов славился и своими знаменитыми златошвейными мастерскими. Из златошвейных мастерских князей Луговских, руководимых женщинами этого семейства, выходили замечательные произведения искусства — о том свидетельствует хранящаяся в местном музее пелена, подаренная в XVII веке в ростовскую церковь Спаса княгиней Марией Михайловной Луговской.

Но со временем Ростов становится заурядным провинциальным городком, и, когда началась польская интервенция, у него не оказалось даже крепостных сооружений для обороны. В 1608 году отряды пана Я. Сапеги вместе с переяславцами, присягнувшими Лжедмитрию II, двинулись к Ростову. Местный воевода князь Третьяк-Сеитов выступил навстречу врагам с наскоро собранным ополчением, но после короткой схватки поляки его разгромили и рассеяли. А тем временем в городе митрополит Филарет Никитич Романов (отец будущего царя Михаила) причащал затворившихся в Успенском соборе жителей, ожидавших неминуемой погибели.

Как сказано в Новом летописце, «безжалостными вестниками смерти» на сей раз

оказались не поляки, а свои же соседи — переяславцы: они «выбили двери церковные

и начали людей сечь и побили множество народа». Не пощадили и священников. Филарета,

сорвав с него дорогое облачение, кинули в телегу и увезли к Лжедмитрию II. Авантюрист

очень нуждался в авторитетной поддержке, а потому обласкал пленника, возвел

в сан патриарха и стал от его имени рассылать грамоты по Руси, вербуя подмогу.

По свидетельству немца-наемника К. Буссова, служившего в России, Ростов «перестал существовать, постройки были обращены в пепел, многочисленные сокровища, золото и серебро, драгоценные камни и жемчуга расхищены». Но именно с той поры среди местных жителей стала ходить легенда, будто основные ценности городской казны и церквей успели загодя сложить в кованные железом сундуки, которые сбросили с лодок в озеро Неро. Но немногие люди, тайно исполнившие это поручение и «знавшие место» клада, погибли в смутное лихолетье. Озеро же, словно подтверждая сие предание, дразнило воображение потомков, время от времени выбрасывая при разливах золотые или серебряные вещицы. Даже в ХХ веке не раз предпринимались поиски затопленных сокровищ. Однако и аквалангисты ничего не нашли. Может быть, из-за большого слоя придонного ила? Так или иначе, но озеро ревниво хранит свои тайны.

После бедствий Смуты и страшной эпидемии чумы 1654 года Ростов захудал и обезлюдел. Новое его возрождение связано с именем митрополита Ионы Сысоевича. Родился он в семье бедного священника. В юности принял монашество и сразу выделился среди местного духовенства: ему не было еще и тридцати лет, когда он управлял ростовским Белогостицким монастырем, затем его поставили архимандритом Авраамиева монастыря. На Иону обратил внимание патриарх Никон, посвятив его в митрополиты. Умный, своенравный и в то же время с хитрецой, из тех, кого называют «себе на уме», Иона был личностью незаурядной. В зависимости от ситуации он демонстрировал то грозное величие пастырской власти, то униженно-покаянное смирение, а порой не прочь был разыграть простеца и побалагурить скоморошьими прибаутками.

Однако очень ошибся бы тот, кто всерьез поверил в самоуничижение Ионы. Властной рукой он не только управлял Ростовской митрополией, но и фактически подчинил себе местную администрацию. Ростовские жители настолько уверовали в его могущество, что именно ему (а не в Москву) слали челобитные, жалуясь на произвол чиновников и воевод.

Когда царь Алексей Михайлович рассорился с чересчур властолюбивым Никоном (см. статью «Строптивый патриарх», «Наука и жизнь» № 6, 2004 г.) и запретил почитать его в качестве патриарха, Иона, давно заслуживший царское уважение, был вызван в Москву и назначен местоблюстителем патриаршего престола. Перед ним открывалась блестящая карьера. Но однажды во время праздничной службы, которую вел в Успенском соборе Иона, на пороге вдруг показался опальный патриарх. Игнорируя царский запрет, Иона, верный своему бывшему покровителю, благоговейно подошел под благословение Никона. За ним последовало растерявшееся духовенство, затем — и все молившиеся в храме. На грозный вопрос царя, как Иона осмелился на такой дерзостный поступок, тот с наигранным простодуши ем оправдывался: «… то учинил забвением, устрашася его, Никона, внезапным пришествием». Царь ни в «забвение», ни в «устрашенность» Ионы не поверил и не захотел даже принять от него благословение — свидетельство крайней степени монаршего гнева.

Иону вновь выслали в Ростов. И он зажил там, словно для него не существовало никакой власти, кроме власти царя небесного. На удивление всем он возвел изысканный и грандиозный ансамбль владычного двора — земной прообраз «райского града». В него вели Святые ворота с надвратной церковью Воскресения. Здесь все проникнуто символикой: человек, вступая под своды ворот, должен был очиститься, воскреснуть духовно, чтобы попасть в иной, прекрасный и гармоничный мир. Белые стены Ростовского кремля, шатровые башни, крытые осиновым лемехом, сверкающим на солнце словно кованое серебро, стройно возносящиеся к небу церкви, богато расписанные внутри, роскошные палаты для торжественных приемов производили неизгладимое впечатление не только на обитателей посадских домишек или убогих крестьянских избушек, но и на тех, кто знал толк в архитектурном изяществе.

Весь ансамбль объединяли галереи и переходы, и Иона, не спускаясь на грешную землю, мог попасть из одного помещения в другое, буквально «шествуя на воздусях». В кремле был и свой сад, и небольшой пруд, словно зеркало отражавший прихотливую красу окружавших его хором. Мастер Петр Досаев не только проникся мечтами Ионы о создании «райского града», но и сумел добиться гармоничного архитектурного созвучия между кремлем и соседствующим с ним Успенским собором.

Необычна личная церковь митрополита Спаса на Сенях, поставленная на высоком подклете. Церковная солея (возвышение перед алтарем) отделялась от основного пространства богатой аркадой с золочеными столбами и была поднята на несколько ступеней. Кто бы ни вошел в церковь, становясь во время молитвы на колени, он оказывался преклоненным к ногам митрополита, служившего на солее. Провозглашенную некогда Никоном формулу «священство более есть царства» (то есть священнослужитель выше царя) Иона подчеркивал и средствами архитектуры, и сюжетами храмовой росписи. Фрески Спаса на Сенях, например, напоминали, что перед судом Божиим одинаково равны и простой смерд, и царь. А между церковью и палатами митрополита, на площадке на уровне второго этажа, был разбит «верхний сад» с ягодными кустами и душистыми травами — напоминание о райских садах.

Церкви Ростовского кремля обладали удивительной акустикой. Иона, тонкий знаток церковного пения, особенно заботился об этом. Он требовал от местного духовенства: «А в монастырях бы и в приходских церквях пели б единогласно и не борзяся, со всяким благоговением». Ростовские мастера изобрели искусную систему «голосников» — резонаторов, встроенных в стены храма: даже при небольшом хоре казалось, что звучит переливами голосов все храмовое пространство.

Но особенной гордостью Ионы была звонница. Самый большой колокол, названный

в честь отца Ионы «Сысоем», весил две тысячи пудов, «Полиелейный» — тысячу пудов,

«Лебедь» — пятьсот пудов. Были и колокола с шутовскими наименованиями: «Козел»

и «Баран». В историю вошла насмешливо-смирен ная присказка Ионы: «На своем дворишке

лью колоколишки, дивятся людишки». Еще бы не дивиться, если звон этих «колоколишек»

в ансамбле с мощным «Сысоем» слышался окрест за 18-20 верст! В Ростове не только

возникла своя школа звонарей, но создавались собственные перезвоны: например,

«Ионинский» отличался величавой торжественностью, а иные захватывали душу таким

празднично-разгульным весельем…

Влюбленный в красоту земного мира, Иона стремился приумножить ее нетленной красотой творений человеческих и тем возвысить, облагородить души людей. Под его покровительством расцвело множество разнообразных талантов — зодчих, мастеров иконописи и фресковой живописи, резчиков по дереву, чеканщиков, ювелиров, звонарей и т.д. В народе словно пробудился мощный и светлый творческий дух, недаром это время называют «ростовским ренессансом». (И в наши дни фестивали колокольных звонов в Ростове собирают мастеров со всех концов Русской земли, помогая сохранять и развивать славные древние традиции.)

При царе Алексее Михайловиче на жителей Ростова была возложена необычная повинность — поставлять можжевело вые ягоды для государева Аптекарского приказа. Считалось, что в этих краях растет самый «ядреный» можжевельник. Ростовский воевода головой отвечал за сбор и доставку лекарственного сырья в Ярославль. Но дело это было нелегкое. Занятые летними и осенними полевыми работами, местные жители всячески отлынивали от «можжевеловой страды». В 1661 году ярославский воевода В. Унковский в очередной раз жаловался царю, что ростовцы «с теми ягодами не едут, чинятся, непослушны». В ответ последовал грозный царский указ: «А которые уездные люди учнут ослушаться, ягод можжевеловых в Ярославль не повезут, и вы б тех людей за их ослушание велели посадить в тюрьму». Заодно царь постращал и воеводу: «Коли ягоды можжевеловые скоро не соберете и в Москву не пришлете, быть вам от нас, великого государя, в наказании».

Ростовцы издавна отличались особым умением возделывать огороды, даже словарь Брокгауза и Ефрона отмечал: «Ростовские огородники известны по всей России». Помогало жителям само озеро Неро, которое ежегодно при разливах щедро заполняло прибрежные огороды илом — ценнейшим удобрением. Недаром и Сергий Радонежский, выходец из семьи ростовского боярина, был искусен в растениеводстве и в своей Троицкой лавре сам возделывал огород, обучая этому братию. Во времена Петра I ростовцы, быстро уловив запросы нового времени, начали разводить лекарственные травы, необходимые для нужд армии и рабочих артелей, занялись культивированием цикория. (И поныне Ростов славится производством цикория и разнообразных напитков на его основе.) Несколько человек Петр отправил за границу учиться разведению «аптекарских огородов». А еще в Ростове и уезде откармливали на продажу кур. Их содержали в особых клетках, чтобы лишить движения, и неустанно пичкали овсом, творогом, хлебом, смоченным в молоке, орехами. Ростовские каплуны и пулярки занимали почетное место в меню столичных гурманов.

При Петре I достойным преемником Ионы Сысоевича стал митрополит ростовский Димитрий. Талантливый проповедник, просветитель и писатель, он возобновил в Ростове училище, в котором занимались до 200 человек разных сословий. Здесь преподавали греческий и латинский языки, риторику, церковное пение и даже — основы сценического искусства. К крупным церковным праздникам Димитрий сочинял театральные постановки с хорами, и ученики школы разыгрывали их для горожан.

В своих пьесах Димитрий Ростовский использовал порой необычные приемы. Например, в «Рождественской драме», сближая прошлое с настоящим, он вместе с библейскими персонажами сделал героями и русских крестьян с привычными именами: Борис, Афонька и т.д. Они тоже собирались на поклонение родившемуся Христу, благоговейно надевая для такой важной миссии новые лапти с чистыми онучами. Такие сцены делали пьесу особенно близкой и понятной простонародью. Впоследствии церковь причислила Димитрия Ростовского к лику святых, и к его гробнице в Спасо-Яковлев ском монастыре потянулись многочисленные паломники.

В конце XVIII века граф Н. П. Шереметев, имевший вотчины в этих краях, выстроил в монастыре великолепный храм, посвященный Димитрию Ростовскому. По преданию, храм был «обетным» и связан с любовью графа к крепостной актрисе П. И. Ковалевой-Жемчуговой. Внутри храма, украшенного лепниной, скульптурами святых, иконостасом в виде триумфальной арки, находилась богато отделанная рака, предназначавшаяся для мощей Димитрия, которые граф надеялся сюда перенести. Но духовенство решительно воспротивилось, объявив, что мощи святого должны оставаться там, где он сам завещал себя похоронить, — в Зачатьевской церкви.

Ореол легендарных воспоминаний о былой славе Ростова неизбывно витает над этим тихим городком, недаром писатель-краевед Б. М. Сударушкин писал, что «Ростов Великий — город сокровищ: исчезнувших, уцелевших, еще не найденных». К этому можно добавить — и создающихся ныне. Трудно сказать, когда и кто занес в Ростов «финифтяное художество». Но в конце XVIII века здесь уже действовал особый цех мастеров финифти и город прославился финифтяными иконками и украшениями, расходившимися по всей России. И в наши дни нежные росписи ростовских эмалей высоко ценятся не только в России, но и за рубежом, свидетельствуя о неиссякаемости русских талантов.

Подписи к иллюстрациям

Илл. 1. План Ростовского кремля: 1 — Успенский собор; 2 — звонница; 3 — ворота в ограде собора; 4 — церковь Воскресения; 5 — церковь Одигитрии; 6 — церковь Иоанна Богослова; 7 — Красная палата; 8 — Самуилов корпус; 9 — церковь Спаса на Сенях. Белая палата; 10 — Княжьи терема; 11 — Ионинская палатка. Садовая башня; 12 — Иераршая палата. Старый хозяйственный корпус; 13 — хозяйственный корпус; 14 — корпус у Часозвони; 15 — церковь Григория Богослова; 16 — «Мыленка».

8 задание ЕГЭ по русскому языку 2022. Практика. Тесты созданы на основе демоверсии ФИПИ.

1. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

A) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Б) неправильное построение предложения с косвенной речью

B) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

Д) неправильное употребление падежной формы местоимения с предлогом.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) В журнале «Юности» была впервые опубликована повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие».

2) Мы знаем писателей, благодаря которых оживают страницы истории.

3) Романы Толстого и Достоевского инсценировались кинорежиссерами США, Франции, Италии, Японии.

4) Нравственные, этические нормы должны быть переняты нами из опыта великих мастеров прошлого.

5) Александр Николаевич Островский — знаменитый русский писатель и драматург, оказавший значительное влияние на развитие национального театра.

6) В «Песне про купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова отражены поэтические размышления не столько об эпохе Ивана Грозного, сколько о своей современности, о правах человеческой личности.

7) Всем с детства знакома история Маугли, воспитанного волчьей стаей и сражающемся с тигром Шерханом.

Никто из декабристов не ожидали никаких милостей от царя.

9) Тарас Бульба сказал сыновьям, что «поедете в Запорожскую Сечь и будете сражаться с ляхами».

2. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Б) ошибка в построении предложения с однородными членами

В) неправильное построение предложения с косвенной речью

Г) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Д) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Мистер Томпсон спросил, правильно ли я понял то, что вы сказали.

2) Мы пригласили на этот праздник людей, интересующимся нашим проектом.

3) Человек должен быть не только добрым и отзывчивым, а также справедливым и честным, хоть это и бывает сложно.

4) Присутствующие в зале зрители заметили, что актер, играющий главную роль, перепутал текст.

5) Многие из тех, кто имели некоторые причины интересоваться его судьбой, слишком мало могли узнать о нем за всё это время

6) Читая интересную книгу, возникает непреодолимое желание встретиться с главными героями.

7) Согласно подсчетов в этом городе проживает миллион человек.

Недавно в журнале “Андромеде” я прочитал интереснейшую статью о новом созвездии, открытом учеными.

9) В романе “Обломов” главным героем является не только Илья Ильич, но и его лень.

3. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

В) Неправильное употребление падежной формы сущ. и мест. с предлогом

Г) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Д) ошибка в построении предложения с однородными членами

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Согласно результатов экзаменов он был лучшим не только в классе, но и во всей школе.

2) Он умел говорить не только по-английски, но и писать статьи по-немецки.

3) Он спросил, что смогу ли я помочь ему в этом нелегком деле.

4) Прочитанная книга на досуге не только дает человеку новые знания, но и заставляет задуматься о серьезных вопросах и воспитывает душу.

5) Многие из тех, кто бывал в прекрасных Тбилиси, были поражены красотой местных пейзажей.

6) Все, кто участвовал в конкурсе, получили памятные подарки.

7) Хотя он знал все ответы на поставленные преподавателем вопросы, но не смог сформулировать свои мысли правильно.

Те, кто пропустят пощечину и не вызовет на дуэль, подлецы.

9) По прибытии в Барселону он первым делом осмотрел местные пляжи.

4. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) неправильное употребление падежной формы сущ. и мест. с предлогом и без

Б) нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм

В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Г) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Д) ошибка в построении предложения с однородными членами

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Ученые выяснили, что не только люди, но и животные способны распознавать свое отражение в зеркале.

2) Калитин заявил, что я не согласен с обвинениями, выдвинутыми в мой адрес.

3) Вася был очень голодным и жадно смотрел на стол, облизывая ложку, поскольку приготовленная каша мамой еще не остыла,

4) Хорошо отдохнув, он вернулся с деревни в город.

5) На минуту Арсений остановился, задержал дыхание и идет дальше.

6) Никто из проживающих точно не скажут, когда будет горячая вода.

7) В фильме “Зеркало” Тарковский хотел показать всю сложность человеческой души.

Многие из тех, кого вы знаете, знакомы с этим загадочным человеком.

9) Он любил и интересовался искусством с самого раннего детства, поэтому был частым посетителем музея.

5. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

Б) ошибка в построении сложного (сложноподчиненного) предложения

В) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Г) ошибка в построении предложения с однородными членами

Д) нарушение управления

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Прочитав статью, я стал еще больше гордиться за свою школу.

2) В журнале “Литературный мир” недавно появилась статья о творчестве великого поэта С. Есенина.

3) Он спросил, что знаю ли я, где можно купить роман “Война и мир”.

4) Прочитав книгу, мне стало грустно.

5) Если бы не чувство привязанности к этой капризной особе, то я бы давно уже отправился в кругосветное путешествие.

6) Жители Курильских островов до сих пор не могут оправиться после цунами, обрушевшейся в прошлом месяце.

7) На праздник пришли все учащиеся, преподаватели, родители и дети.

Вопреки несбывшимся желаниям он твердо верил в то, что на его улице когда-нибудь будет праздник.

9) Пересмотрев огромное количество шедевров кинематографа, Ежевикин решил, что его призвание – режиссура.

6. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) неправильное построение предложения с косвенной речью

Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

В) ошибка в построении сложного (сложноподчиненного) предложения

Г) нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм

Д) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Немногие из моих знакомых, кто прогуливали школу, стали успешными людьми.

2) Профессор отметил, что до чего ленивы его студенты, но вопреки своему недовольству решил дать им еще один шанс исправить оценки.

3) Только узнав все тонкости гончарного дела, Михаил решил взяться за серьезную работу.

4) Автор романа с уверенностью утверждает, что “я никогда бы не стал писать это произведение, если бы не был уверен в его важности для поколения”.

5) Пораженный этой новостью, он стал быстро ходить по комнате, не понимая, что предпринять.

6) Внезапно распахнулся занавес, включился свет, и люди в зале встали и аплодировали.

7) В “Аргументах и фактах” вышла обличительная статья о министре образования.

Фрукты, овощи и яблоки давно известны благодаря своим полезным свойствам.

9) В романе “Мертвых душах” Гоголь отразил своеобразие человеческих характеров.

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

В) ошибка в построении предложения с однородными членами

Г) нарушение в построении сложного предложения

Д) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Когда Печорин видит Бэлу, он захотел её украсть.

2) Продавец разъяснил о том, что покупатель не прочитал инструкцию и испортил телефон.

3) Музыка к драме «Маскарад» была заказана Хачатуряну, который успел проявить себя как яркий театральный композитор, прекрасно чувствующий сцену.

4) В своей комедии «Горе от ума» Грибоедов обличил и высмеял чиновную Москву — фамусовых, скалозубов, молчалиных.

5) Сведений о первом показе зрителям сцен из «Маскарада» в 1852 году до нас дошло мало.

6) Слушая музыку к драме «Маскарад», вальс звучал в моей душе.

7) Драма «Маскарад» написан М.Ю. Лермонтовым в 1835 году.

Женившись на Нине, Арбенин сознательно порывает с прошлым.

9) Об успехе не только пьесы, а также и спектакля писали петербургские газеты спустя полтора года после премьеры.

8. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

A) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

B) ошибка в построении предложения с однородными членами

Г) неправильное построение предложения с косвенной речью

Д) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Тема «маленького человека» поднимается в произведениях русских классиков: Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов.

2) Прочитав «Преступление и наказание», судьба Сони Мармеладовой поразила меня.

3) Клин журавлей печально летели по хмурому осеннему небу.

4) В «Капитанской дочке» важное значение имеет образ повествователя, для которого важны понятия чести, достоинства, долга.

5) Гринёв вспоминал, что я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками.

6) Дом Пушкиных поражал дорогим убранством одних комнат и заброшенностью других.

7) Роте было поручено уничтожить спрятавшихся фашистов в окопах.

В двенадцать лет Пушкина, благодаря дружеским связям отца, отдали в только что открывшееся, новое для России учебное заведение — лицей, располагавшийся в Царском Селе под Петербургом.

9) Петруша Гринев сокрушался о том, что вместо веселой петербургской жизни ожидала его скука в стороне глухой и отдаленной.

9. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

A) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

Б) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

B) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Д) ошибка в построении сложноподчинённого предложения

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Сюжет поэмы «Руслана и Людмилы» типично сказочный.

2) М.А. Шолохов в «Тихом Доне» старался показать не победу красных над белыми, а трагедию братоубийственной Гражданской войны, когда оказались разорванными даже родственные связи.

3) Описывая драматическую судьбу народа во время Гражданской войны, М. Шолохов умело сочетает документальную основу и художественный вымысел.

4) Вопреки вашего предсказания моя поездка прошла замечательно.

5) Многие из тех, кто любят посещать Третьяковскую галерею, прекрасно знают историю ее создания.

6) Важную художественную и композиционную роль в романе играет пейзаж.

7) Необходимо то, чтобы ты прочитал поэму Лермонтова «Демон».

После похорон Аксиньи Григорию кажется, что для него всё кончено.

9) Окончив весной Петербургскую консерваторию, Чайковского пригласили в число ее профессоров.

10. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

A) ошибка в построении предложения с однородными членами

Б) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

B) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Д) неправильное построение предложения с косвенной речью

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Надо побыстрее сдавать экзамены и поступить в институт.

2) В исторических картинах 1890-х годов Суриков вновь обращается к национальной истории, останавливаясь на событиях, в которых проявлялись исторический дух, единство и мощь русского народа.

3) И дерзкая непокорность стрельцов во время их казни, и старообрядческий фанатизм опальной боярыни Морозовой, и стоическая отрешенность ссыльного Меншикова в Березове Сурикову была близка и понятна.

4) Соблюдая правила этикета, моя вежливость не знала границ.

5) В начале лютой зимы 1868 года Суриков с двумя попутчиками тронулись в возке по ямскому тракту.

6) Учитель рисования Васю быстро заприметил и стал осторожно развивать явные способности мальчика.

7) Мы помним и заботимся о своих ветеранах.

Уже в годы своего учения, обратившись к жанру исторической живописи, Суриков открыто стремился преодолеть условности академического искусства с его пустотой и холодностью, смело вводя в свои картины бытовые мотивы.

9) Гринёв вспоминал, что мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть.

11. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

A) нарушение в построении сложноподчинённого предложения

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

B) ошибка в построении предложения с несогласованным приложением

Г) неправильное построение предложения с косвенной речью

Д) неправильное построение предложения с причастным оборотом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Бунин путешествовал на пароходе «Чайке» по Днепру и посетил могилу Тараса Шевченко.

2) Повесть А.И. Куприна «Гранатовый браслет» является одним из наиболее поэтичных художественных произведений русской литературы XX века.

3) Благодаря усилиям матери уже с детства Карл и его братья и сестры приобщился к театру и участвовал в любительских спектаклях.

4) Изображенный лесной пейзаж на картине не отвлекает зрителя от центральной фигуры Аленушки.

5) Большинство учеников, которые добросовестно готовились к экзаменам, которые оказались непростыми, вскоре стали студентами престижных вузов.

6) Николай Семенович Лесков — один из удивительнейших и своеобразных русских писателей, чью судьбу в литературе нельзя назвать простой.

7) Через десять часов после задержки рейса некоторые пассажиры сказали, что мы готовы сдать билеты.

Лесков сразу же заявляет о себе как публицист и печатается в «Отечественных записках», «Северной пчеле», «Русской речи».

9) Обессиленная тщетными поисками своего брата, Аленушка печально сидит на большом валуне у лесного пруда.

12. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

A) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом.

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

B) ошибка в построении предложения с однородными членами

Г) неправильное построение предложения с косвенной речью

Д) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) В 1925 году Шолохов приезжает на Дон, чтобы, полностью погрузившись в атмосферу казачьего быта, начать писать новую книгу.

2) Благодаря таланта Шолохова читатель становится участником грозных событий.

3) В «Тихом Доне» подробно и ярко изображается такие значительные события истории, как февральский переворот, корниловский мятеж, Октябрьская революция и Гражданская война.

4) Работая над «Донскими рассказами», Шолохов решил написать о том, как сложно складывалась судьба донского казачества перед революцией 1917 года.

5) Писатель говорил, что мне пришлось сделать сотни записей, выслушать сотни очевидцев событий.

6) По прибытии в Мелихово Чехов активно занялся созданием библиотеки.

7) Чехов помогал нуждающимся больным и деньгами, и советом.

Говоря об А.П. Чехове, мне нравятся его рассказы

9) Роман не только имеет познавательную ценность, но и большое историческое значение.

13. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

A) ошибка в построении предложения с однородными членами

Б) неправильное построение предложения с косвенной речью

B) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Г) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

Д) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Мать с отцом не всегда понимали своего сына.

2) Немало гениев вошли в мировую историю.

3) Благодаря советов Безухова Андрей Болконский начал возрождаться к жизни.

4) Прочитав текст о гениях, мои мысли обратились к Пушкину.

5) Любой текст представляет собой систему знаков и обладает такими важнейшими свойствами, как связность и цельность.

6) Замечательная экскурсия в Ясную Поляну понравилась как взрослым, а также и детям.

7) Не зная Толстого, нельзя считать себя культурным человеком.

Пушкин писал, что «не дай мне Бог сойти с ума».

9) Простота, добро и правда в сочетании с подлинным героизмом — эти замечательные качества русского национального характера проявляются и в боях за родину, и в солдатских буднях, и в отношениях русских солдат друг к другу и к врагу.

14. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

A) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

Б) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

B) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

Д) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Хочется поздравить всех, кто победили на олимпиаде по литературе.

2) Сначала приговорив Достоевского к смертной казни, решение заменилось каторгой и поселением в Сибири.

3) В романе Толстой противопоставляет народную Россию миру придворных вельмож и военных карьеристов, глубоко равнодушных к судьбе родины.

4) Скрытая теплота патриотизма, разгоравшаяся в душе каждого воина, и общий дух войска обусловили победу русских.

5) По приезду на Байкал писатель услышал от местных жителей немало увлекательных легенд.

6) Писателя глубоко трогает и восхищает проявление патриотизма.

7) Надо помогать талантливым ученикам развиваться и проявить свои способности.

Проводимые часы в семье были для Николая Ростова бесценными.

9) Изображая войну, Толстой показывает не парад и не блеск побед, а военные будни рядовых солдат, их повседневный тяжелый труд.

15. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

A) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

Б) неправильное построение предложения с косвенной речью

B) ошибка в построении предложения с однородными членами

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Д) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Отдельные выражения крыловских басен быстро подхватывались, включались в разговорную речь, становились пословицами, поговорками.

2) Лирика Тютчева проникнута восторгом перед величием и красотой, бесконечностью и многообразием природного царства.

3) М.Ю. Лермонтов написал в одном из стихотворений, что «я жить хочу».

4) С детских лет зародилась в Гоголе любовь не только к поэзии, но и к искусству.

5) Талант и гениальность может передаваться на генном уровне.

6) Раскольников после убийства старухи-процентщицы приходит в свою каморку и спрятал награбленные вещи за обои.

7) На очень высоком уровне стояли в журнале «Современнике» литературная критика и библиография, и этим он был обязан Белинскому.

М.Ю. Лермонтов был не только прекрасным поэтом, так и талантливым художником.

9) Литературная общественность и критика по-разному восприняли и оценили рассказ «Муму».

16. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

A) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

B) ошибка в построении предложения с однородными членами

Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

Д) неправильное построение предложения с косвенной речью

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) А.П. Чехов утверждал, что первое знакомство с Московским университетом произвело на меня неприятное впечатление.

2) По окончании университета Чехов работает врачом в Воскресенске, Звенигороде; там он не только лечит больных, но и ездит на вскрытия, выступает экспертом в суде.

3) Образы и картины повести «Степь» связаны с первыми детскими впечатлениями Чехова.

4) В первой половине 1890-х годов Чехов становится одним из самых читаемых писателей России, а его произведения регулярно появляются в журналах «Северном вестнике» и «Русской мысли».

5) Пьеса «Чайка» — итог многолетних раздумий автора о сущности призвания художника.

6) Антон Чехов не только любил медицину, а также благоговел перед профессорами, среди которых были такие ученые, как Захарьин, Склифосовский.

7) С именем Чехова связано новаторство Московского Художественного театра.

Обе последние пьесы Чехова — «Три сестры» и «Вишневый сад» — характеризуется гениальным по своей новаторской дерзости сочетанием драматического с комическим.

9) Успешно выдержав выпускные государственные экзамены в университете, страх Чехова перед ними прошёл.

17. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

A) неправильное построение предложения с косвенной речью

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

B) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Г) ошибка в построении предложения с однородными членами

Д) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Оскорбленный и отвергнутый людьми, Герасим всей душой привязался к спасенному им щенку.

2) Гринев сказал, что я подарил Пугачеву заячий тулуп.

3) История, рассказанная в «Муму», в основе своей имела достоверные факты.

4) Находясь в эмиграции, у писателя родилась дочь.

5) Писатель не только жалеет своего героя, но и подчеркивает его духовное превосходство над теми, кто занимает более высокое положение в обществе.

6) Читая сегодня Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Щедрина, Толстого и Достоевского, Тургенева и Чехова, мы, люди совсем иного времени, не можем не задуматься о жизненном пути, который выбираем.

7) Вернувшийся отряд Давыдова в лагерь привел с собой пленных французов.

Читателю интересны не только чувства героев романа, а также их поступки.

9) Вера Игнатьевна Мухина, известный советский скульптор, создал монумент «Рабочий и колхозница»

18. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

A) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

B) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

Г) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм

Д) ошибка в построении сложноподчинённого предложения

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) В 60-е годы группа выпускников Академии художеств во главе с И.Н. Крамским объединилась в Артель художников.

2) Школой реализма стал московский Малый театр, с которым связана деятельность выдающегося драматурга А.Н. Островского.

3) Точностью и чистотой языка Лермонтова восхищался Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов.

4) Знание жизни помогло герою преодолевать превратности судьбы.

5) В 1827 году по прибытию в Москву Лермонтов начал писать стихи, создал первые поэмы.

6) Андрей Болконский подумал, что кончена ли жизнь в тридцать один год.

7) Храня и развивая лучшие традиции русского сценического искусства, Станиславский и Немирович-Данченко с группой талантливых молодых актеров создали Московский Художественный театр.

Творчество великих русских писателей второй половины XIX века, взгляды революционеров-демократов на искусство воздействуют на развитие живописи, музыки, театра.

9) Раскольников не может понять, что, убив старуху, мир не изменится.

19. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) ошибка в построении предложения с однородными членами

Б) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

В) неправильное построение предложения с

деепричастным оборотом

Г) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Д) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Только прибыв в часть, мы получили разрешение на заселение.

2) В статье говорится об античной культуре, а также о современном искусстве.

3) Российские педагоги проводят ежегодно профессиональные конкурсы, во время которых делились друг с другом накопленным опытом работы.

4) Не посетивших картинную галерею было не так уж много.

5) На тонких ножках качались бутоны гвоздик, ещё до конца не распустившимся.

6) Благодаря использования инновационных технологий заметно повысилось качество выпускаемой продукции.

7) Уверенность в том, что любой новорождённый обязательно владеет каким-то языком, породила целую цепь опытов.

Молодая исполнительница не только любила классическую музыку, но и джаз.

9) Изменив название пьесы, была подготовлена новая афиша.

- Теория к заданию 8

- Практика ЕГЭ (по заданиям)

- Варианты ЕГЭ

Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

В глубокой древности на берегах большого озера Неро, прозванного за илистое дно Тинным морем, возникло поселение племени мерян. В «Повести временных лет» поселение упоминается под 862 годом и называется Ростов. Постепенно его жители ассимилировались с русскими соседями, а в X веке Ростов стал столицей крупного Ростово-Суздальского княжества. И хотя первенство со временем пришлось уступить Суздалю, а затем Владимиру, богатый и многолюдный город жил бурно и своевольно. Разногласия горделивого ростовского боярства, зажиточного купечества, многочисленного цеха ремесленников и «мизинных», «черных» людей выплескивались в столкновениях на вечевых сходках возле главного собора — Успения Богоматери, сложенного из мощных дубовых брусов.

Так выглядит кремль Ростова со стороны озера Неро.

Илл. 1. План Ростовского кремля.

Кремль возводился главным образом в XVII веке, по всем правилам крепостного искусства.

Соборная звонница сооружена между 1682 и 1687 годами. Она представляет собою два здания — трехпролетный корпус и башню для самого большого колокола, поставленные вплотную друг к другу.

Величие и изящество Ростовского кремля стремится запечатлеть всяк в него входящий.

Церковь Одигитрии в кремле (конец XVII века). Традиционен ее кубический объем с просторными апсидами. Большие окна украшены наличниками и разорванными фронтонами.

Так называемая Красная палата, или «хоромы для пришедствия великих государей» — часть ансамбля Ростовского кремля. Рядом — надвратная церковь Иоанна Богослова — одно из украшений кремля. XVII век.

Женский монастырь Рождества Богородицы был основан в XIV веке.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Здание бывшей гимназии. Ее построил на свои средства купец Алексей Леонтьевич Кекин, а первым директором был Сергей Павлович Моравский.

Центральную часть города занимают большие торговые ряды. Начало XIX века.

Ростов знаменит на весь мир своими колоколами и звонами.

«Финифтяное художество». Уже в конце XVIII века в Ростове Великом действовал цех мастеров финифти, прославивший город своими изделиями.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наличники, украшающие окна, напоминают о давней традиции резьбы по дереву.

А так выглядит сегодня прогулочная коляска.

На фотографии вверху хорошо видны остатки земляного вала, некогда окружавшего древний Ростов.

Через узкий переулок хорошо ощущается мощь Успенского собора. Мастер, возводивший это грандиозное сооружение, несомненно, находился под влиянием Успенского собора Московского Кремля.

Главный храм Ростова — величественный и высокий Успенский собор был сооружен в XVI веке на месте более древнего. До конца XVII века рядом с Успенским собором располагалась площадь, где в пору феодальной самостоятельности Ростова собиралось вече.

В 1160 году, как сообщает Мазуринский летописец, «по Божию попущению загореся во граде Ростове, и погоре мало не весь град, и церкви многие погоре, и церковь сгоре пресвятыя Богородицы». Князь Андрей Боголюбский повелел вместо погибшего поставить новое здание, каменное, выписал иноземных мастеров. Увы, и оно простояло недолго, его своды рухнули «от неискусства немчины Кефира». С тех пор не раз жители Ростова возобновляли Успенский собор — то после пожаров, то после вражеских набегов.

Правление князя Константина (сына Всеволода Большое Гнездо) стало для Ростова порой расцвета. Утихли страсти на вечевой площади, рядом с ней вырос затейливый княжеский дворец — не деревянный, как у других, а из тонкой плинфы (тонкого кирпича). Константина недаром прозвали Мудрым: он знал несколько иностранных языков, любил книги, собрал огромную библиотеку, в которой одних только греческих книг было около тысячи. Князь окружил себя людьми учеными и благонравными, держал штат переводчиков, переписчиков, мастеров книжной миниатюры, а для просвещения своих подданных открыл первое в этих местах училище, с которым поделился своим бесценным книжным собранием.

А вот сыну Константина, Васильку Ростовскому, суждена была горькая доля. Когда по заснеженным русским просторам грозной лавиной двинулась татаро-монгольская конница, 27-летний князь вывел свою дружину вместе с ратью князя владимирского Юрия к реке Сити. В неравном бою Юрий погиб, а израненного Василька татары привели к Батыю. Красота и мужество пленника произвели впечатление на свирепого хана. Русского богатыря долго уговаривали перейти на службу к Батыю. Когда не помогли посулы и уговоры, прибегли к пыткам. Тело замученного князя бросили в Ширенском лесу, где его случайно нашла местная крестьянка. Летопись передает, как горевали безутешные ростовцы, говоря о Васильке: «Кто служил ему и ел его хлеб, чашу пил и дары принимал, тот никак уже иному князю не мог служить…»

Вдова Василька Мария, собрав все семейные ценности, выстроила на окраине Ростова Спасский монастырь, где приняла постриг. Под сумрачными сводами монастырской кельи с молитвами и слезами создавала княгиня-инокиня горестное летописание о бедах Руси и трагической участи своих близких. Через несколько лет ее отец, князь Михаил Черниговский, также будет убит в ханской ставке за отказ подчиниться татарам. Ростовцы, как и их соседи ярославцы, не раз поднимали бунт против татарского гнета, избивали ханских баскаков и их местных помощников. Но кончалось это обычно жестокими расправами с «заводчиками» и наложением более тяжкой дани.

В XV веке московские князья постепенно скупили ростовские земли. Для Ростова началась полоса новых бедствий. Московские посадники грабили богатый город не хуже татар. Несколько раз по этим местам прошло неслыханное моровое поветрие. Так, в 1420 году Ростов и ближайшую округу посетила такая губительная эпидемия, что, по сообщению Никоновской летописи, «изомроша людие и стояше жито на нивах пустых, жати некому». А в 1467 году случилось и вовсе небывалое: «Ноября 1 стависе езеро Ростовское, нача выти; бысть того по две недели, и ночи людем по граду не даде спати…» Озеро выло не к добру: в зиму множество жителей погибло от лютой стужи, вымерзли сады.

В XVI веке Иван Грозный забрал Ростов в опричнину. После покорения Казанского царства в город был прислан государев мастер Андрей Малой с наказом выстроить в честь славной победы в ростовском Авраамиевом монастыре новый храм. Им стал Богоявленский собор. Он необычен и прихотлив, как многие постройки времени Ивана IV, несколько напоминает, по мнению искусствоведов, московский храм Василия Блаженного. И в то же время Богоявленский собор — предтеча самобытных ростово-ярославских церковных ансамблей, где храм с примыкающими к нему приделами и колокольня соединены крытыми галереями, образуя единый «чудо-городок».

Андрей Малой долго работал в Ростове, его постройки немало способствовали украшению города. Над входом в маленькую, уютную церковь Вознесения (Исидора Блаженного), расположенную недалеко от торга, еще и сегодня можно прочесть высеченную надпись: «Лета 7074 (1566) державою и повелением благочестивого царя государя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси, его царскою казною поставлена церковь сия Вознесение Господне <…> а делал церковь великого князя мастер Андрей Малой». Иван Грозный пожаловал для этой церкви великолепные резные царские врата. Свои дары присылали в Ростов и царевы приближенные. Царица Анастасия в 1553 году подарила Успенскому собору собственноручно расшитый покров. Ближний царский боярин Д. И. Годунов передал в Авраамиев монастырь богатую плащаницу, в центре которой изображена сцена оплакивания Христа.

Ростов славился и своими знаменитыми златошвейными мастерскими. Из златошвейных мастерских князей Луговских, руководимых женщинами этого семейства, выходили замечательные произведения искусства — о том свидетельствует хранящаяся в местном музее пелена, подаренная в XVII веке в ростовскую церковь Спаса княгиней Марией Михайловной Луговской.

Но со временем Ростов становится заурядным провинциальным городком, и, когда началась польская интервенция, у него не оказалось даже крепостных сооружений для обороны. В 1608 году отряды пана Я. Сапеги вместе с переяславцами, присягнувшими Лжедмитрию II, двинулись к Ростову. Местный воевода князь Третьяк-Сеитов выступил навстречу врагам с наскоро собранным ополчением, но после короткой схватки поляки его разгромили и рассеяли. А тем временем в городе митрополит Филарет Никитич Романов (отец будущего царя Михаила) причащал затворившихся в Успенском соборе жителей, ожидавших неминуемой погибели.

Как сказано в Новом летописце, «безжалостными вестниками смерти» на сей раз

оказались не поляки, а свои же соседи — переяславцы: они «выбили двери церковные

и начали людей сечь и побили множество народа». Не пощадили и священников. Филарета,

сорвав с него дорогое облачение, кинули в телегу и увезли к Лжедмитрию II. Авантюрист

очень нуждался в авторитетной поддержке, а потому обласкал пленника, возвел

в сан патриарха и стал от его имени рассылать грамоты по Руси, вербуя подмогу.

По свидетельству немца-наемника К. Буссова, служившего в России, Ростов «перестал существовать, постройки были обращены в пепел, многочисленные сокровища, золото и серебро, драгоценные камни и жемчуга расхищены». Но именно с той поры среди местных жителей стала ходить легенда, будто основные ценности городской казны и церквей успели загодя сложить в кованные железом сундуки, которые сбросили с лодок в озеро Неро. Но немногие люди, тайно исполнившие это поручение и «знавшие место» клада, погибли в смутное лихолетье. Озеро же, словно подтверждая сие предание, дразнило воображение потомков, время от времени выбрасывая при разливах золотые или серебряные вещицы. Даже в ХХ веке не раз предпринимались поиски затопленных сокровищ. Однако и аквалангисты ничего не нашли. Может быть, из-за большого слоя придонного ила? Так или иначе, но озеро ревниво хранит свои тайны.

После бедствий Смуты и страшной эпидемии чумы 1654 года Ростов захудал и обезлюдел. Новое его возрождение связано с именем митрополита Ионы Сысоевича. Родился он в семье бедного священника. В юности принял монашество и сразу выделился среди местного духовенства: ему не было еще и тридцати лет, когда он управлял ростовским Белогостицким монастырем, затем его поставили архимандритом Авраамиева монастыря. На Иону обратил внимание патриарх Никон, посвятив его в митрополиты. Умный, своенравный и в то же время с хитрецой, из тех, кого называют «себе на уме», Иона был личностью незаурядной. В зависимости от ситуации он демонстрировал то грозное величие пастырской власти, то униженно-покаянное смирение, а порой не прочь был разыграть простеца и побалагурить скоморошьими прибаутками.

Однако очень ошибся бы тот, кто всерьез поверил в самоуничижение Ионы. Властной рукой он не только управлял Ростовской митрополией, но и фактически подчинил себе местную администрацию. Ростовские жители настолько уверовали в его могущество, что именно ему (а не в Москву) слали челобитные, жалуясь на произвол чиновников и воевод.

Когда царь Алексей Михайлович рассорился с чересчур властолюбивым Никоном (см. статью «Строптивый патриарх», «Наука и жизнь» № 6, 2004 г.) и запретил почитать его в качестве патриарха, Иона, давно заслуживший царское уважение, был вызван в Москву и назначен местоблюстителем патриаршего престола. Перед ним открывалась блестящая карьера. Но однажды во время праздничной службы, которую вел в Успенском соборе Иона, на пороге вдруг показался опальный патриарх. Игнорируя царский запрет, Иона, верный своему бывшему покровителю, благоговейно подошел под благословение Никона. За ним последовало растерявшееся духовенство, затем — и все молившиеся в храме. На грозный вопрос царя, как Иона осмелился на такой дерзостный поступок, тот с наигранным простодуши ем оправдывался: «… то учинил забвением, устрашася его, Никона, внезапным пришествием». Царь ни в «забвение», ни в «устрашенность» Ионы не поверил и не захотел даже принять от него благословение — свидетельство крайней степени монаршего гнева.

Иону вновь выслали в Ростов. И он зажил там, словно для него не существовало никакой власти, кроме власти царя небесного. На удивление всем он возвел изысканный и грандиозный ансамбль владычного двора — земной прообраз «райского града». В него вели Святые ворота с надвратной церковью Воскресения. Здесь все проникнуто символикой: человек, вступая под своды ворот, должен был очиститься, воскреснуть духовно, чтобы попасть в иной, прекрасный и гармоничный мир. Белые стены Ростовского кремля, шатровые башни, крытые осиновым лемехом, сверкающим на солнце словно кованое серебро, стройно возносящиеся к небу церкви, богато расписанные внутри, роскошные палаты для торжественных приемов производили неизгладимое впечатление не только на обитателей посадских домишек или убогих крестьянских избушек, но и на тех, кто знал толк в архитектурном изяществе.

Весь ансамбль объединяли галереи и переходы, и Иона, не спускаясь на грешную землю, мог попасть из одного помещения в другое, буквально «шествуя на воздусях». В кремле был и свой сад, и небольшой пруд, словно зеркало отражавший прихотливую красу окружавших его хором. Мастер Петр Досаев не только проникся мечтами Ионы о создании «райского града», но и сумел добиться гармоничного архитектурного созвучия между кремлем и соседствующим с ним Успенским собором.

Необычна личная церковь митрополита Спаса на Сенях, поставленная на высоком подклете. Церковная солея (возвышение перед алтарем) отделялась от основного пространства богатой аркадой с золочеными столбами и была поднята на несколько ступеней. Кто бы ни вошел в церковь, становясь во время молитвы на колени, он оказывался преклоненным к ногам митрополита, служившего на солее. Провозглашенную некогда Никоном формулу «священство более есть царства» (то есть священнослужитель выше царя) Иона подчеркивал и средствами архитектуры, и сюжетами храмовой росписи. Фрески Спаса на Сенях, например, напоминали, что перед судом Божиим одинаково равны и простой смерд, и царь. А между церковью и палатами митрополита, на площадке на уровне второго этажа, был разбит «верхний сад» с ягодными кустами и душистыми травами — напоминание о райских садах.

Церкви Ростовского кремля обладали удивительной акустикой. Иона, тонкий знаток церковного пения, особенно заботился об этом. Он требовал от местного духовенства: «А в монастырях бы и в приходских церквях пели б единогласно и не борзяся, со всяким благоговением». Ростовские мастера изобрели искусную систему «голосников» — резонаторов, встроенных в стены храма: даже при небольшом хоре казалось, что звучит переливами голосов все храмовое пространство.

Но особенной гордостью Ионы была звонница. Самый большой колокол, названный

в честь отца Ионы «Сысоем», весил две тысячи пудов, «Полиелейный» — тысячу пудов,

«Лебедь» — пятьсот пудов. Были и колокола с шутовскими наименованиями: «Козел»

и «Баран». В историю вошла насмешливо-смирен ная присказка Ионы: «На своем дворишке

лью колоколишки, дивятся людишки». Еще бы не дивиться, если звон этих «колоколишек»

в ансамбле с мощным «Сысоем» слышался окрест за 18-20 верст! В Ростове не только

возникла своя школа звонарей, но создавались собственные перезвоны: например,

«Ионинский» отличался величавой торжественностью, а иные захватывали душу таким

празднично-разгульным весельем…

Влюбленный в красоту земного мира, Иона стремился приумножить ее нетленной красотой творений человеческих и тем возвысить, облагородить души людей. Под его покровительством расцвело множество разнообразных талантов — зодчих, мастеров иконописи и фресковой живописи, резчиков по дереву, чеканщиков, ювелиров, звонарей и т.д. В народе словно пробудился мощный и светлый творческий дух, недаром это время называют «ростовским ренессансом». (И в наши дни фестивали колокольных звонов в Ростове собирают мастеров со всех концов Русской земли, помогая сохранять и развивать славные древние традиции.)

При царе Алексее Михайловиче на жителей Ростова была возложена необычная повинность — поставлять можжевело вые ягоды для государева Аптекарского приказа. Считалось, что в этих краях растет самый «ядреный» можжевельник. Ростовский воевода головой отвечал за сбор и доставку лекарственного сырья в Ярославль. Но дело это было нелегкое. Занятые летними и осенними полевыми работами, местные жители всячески отлынивали от «можжевеловой страды». В 1661 году ярославский воевода В. Унковский в очередной раз жаловался царю, что ростовцы «с теми ягодами не едут, чинятся, непослушны». В ответ последовал грозный царский указ: «А которые уездные люди учнут ослушаться, ягод можжевеловых в Ярославль не повезут, и вы б тех людей за их ослушание велели посадить в тюрьму». Заодно царь постращал и воеводу: «Коли ягоды можжевеловые скоро не соберете и в Москву не пришлете, быть вам от нас, великого государя, в наказании».

Ростовцы издавна отличались особым умением возделывать огороды, даже словарь Брокгауза и Ефрона отмечал: «Ростовские огородники известны по всей России». Помогало жителям само озеро Неро, которое ежегодно при разливах щедро заполняло прибрежные огороды илом — ценнейшим удобрением. Недаром и Сергий Радонежский, выходец из семьи ростовского боярина, был искусен в растениеводстве и в своей Троицкой лавре сам возделывал огород, обучая этому братию. Во времена Петра I ростовцы, быстро уловив запросы нового времени, начали разводить лекарственные травы, необходимые для нужд армии и рабочих артелей, занялись культивированием цикория. (И поныне Ростов славится производством цикория и разнообразных напитков на его основе.) Несколько человек Петр отправил за границу учиться разведению «аптекарских огородов». А еще в Ростове и уезде откармливали на продажу кур. Их содержали в особых клетках, чтобы лишить движения, и неустанно пичкали овсом, творогом, хлебом, смоченным в молоке, орехами. Ростовские каплуны и пулярки занимали почетное место в меню столичных гурманов.

При Петре I достойным преемником Ионы Сысоевича стал митрополит ростовский Димитрий. Талантливый проповедник, просветитель и писатель, он возобновил в Ростове училище, в котором занимались до 200 человек разных сословий. Здесь преподавали греческий и латинский языки, риторику, церковное пение и даже — основы сценического искусства. К крупным церковным праздникам Димитрий сочинял театральные постановки с хорами, и ученики школы разыгрывали их для горожан.

В своих пьесах Димитрий Ростовский использовал порой необычные приемы. Например, в «Рождественской драме», сближая прошлое с настоящим, он вместе с библейскими персонажами сделал героями и русских крестьян с привычными именами: Борис, Афонька и т.д. Они тоже собирались на поклонение родившемуся Христу, благоговейно надевая для такой важной миссии новые лапти с чистыми онучами. Такие сцены делали пьесу особенно близкой и понятной простонародью. Впоследствии церковь причислила Димитрия Ростовского к лику святых, и к его гробнице в Спасо-Яковлев ском монастыре потянулись многочисленные паломники.

В конце XVIII века граф Н. П. Шереметев, имевший вотчины в этих краях, выстроил в монастыре великолепный храм, посвященный Димитрию Ростовскому. По преданию, храм был «обетным» и связан с любовью графа к крепостной актрисе П. И. Ковалевой-Жемчуговой. Внутри храма, украшенного лепниной, скульптурами святых, иконостасом в виде триумфальной арки, находилась богато отделанная рака, предназначавшаяся для мощей Димитрия, которые граф надеялся сюда перенести. Но духовенство решительно воспротивилось, объявив, что мощи святого должны оставаться там, где он сам завещал себя похоронить, — в Зачатьевской церкви.

Ореол легендарных воспоминаний о былой славе Ростова неизбывно витает над этим тихим городком, недаром писатель-краевед Б. М. Сударушкин писал, что «Ростов Великий — город сокровищ: исчезнувших, уцелевших, еще не найденных». К этому можно добавить — и создающихся ныне. Трудно сказать, когда и кто занес в Ростов «финифтяное художество». Но в конце XVIII века здесь уже действовал особый цех мастеров финифти и город прославился финифтяными иконками и украшениями, расходившимися по всей России. И в наши дни нежные росписи ростовских эмалей высоко ценятся не только в России, но и за рубежом, свидетельствуя о неиссякаемости русских талантов.

Подписи к иллюстрациям

Илл. 1. План Ростовского кремля: 1 — Успенский собор; 2 — звонница; 3 — ворота в ограде собора; 4 — церковь Воскресения; 5 — церковь Одигитрии; 6 — церковь Иоанна Богослова; 7 — Красная палата; 8 — Самуилов корпус; 9 — церковь Спаса на Сенях. Белая палата; 10 — Княжьи терема; 11 — Ионинская палатка. Садовая башня; 12 — Иераршая палата. Старый хозяйственный корпус; 13 — хозяйственный корпус; 14 — корпус у Часозвони; 15 — церковь Григория Богослова; 16 — «Мыленка».

Читайте в любое время

Возникновение школы расписной финифти в Ростове Великом было подготовлено небывалым расцветом изобразительного искусства и архитектуры этого старинного русского города во второй половине XVII столетия. В названный период были сооружены многочисленные каменные церковные и светские постройки, а также великолепный архитектурный ансамбль Ростовского Кремля. Организатор строительства, друг патриарха Никона, «в период между патриаршества — блюститель Патриаршего престола», могущественный митрополит Иона Сысоевич с большим радением относился к убранству своей резиденции, окрестных храмов и монастырей, собирая с этой целью в Ростове мастеровой люд не только со всех близлежащих земель, но и из Ярославля, Костромы, Суздаля, Владимира и даже из Москвы. Эти мастера, среди которых были не только строители, но и иконописцы, резчики, позолотчики, чеканщики, литейщики, а также представители других специальностей, создавали памятники, послужившие образцом высоких идей и творческого горения для последующих поколений.

Для периода рубежа XVII—XVIII веков, так же, как для многих предшествующих эпох, была характерна миграция художников, объединявшихся в артели для выполнения заказов в самых различных городах. Известно, например, что художник-костромич Гурий Никитин, выдвигавшийся в 1679 году в Оружейной палате Симоном Ушаковым на звание жалованного мастера, в 1675 году вместе с живописцем первой статьи из Оружейной палаты — ярославцем Дмитрием Григорьевым и другими мастерами расписывал интерьеры церкви Воскресения Христова в Ростовском Кремле. Для этого и других храмов создавались церковная утварь и прочие предметы прикладного искусства. Широкие культурные связи между различными русскими землями не только способствовали дальнейшему развитию общенациональной художественной традиции, но и содействовали интенсивному творческому росту местных мастеров. Среди документов, относящихся к XVII веку, до настоящего времени не найдены упоминания о существовании в Ростове финифтяного промысла. Однако именно в эту пору закладываются стилистические основы местной художественной школы, проявившиеся в первых датированных и подписных произведениях расписной эмали конца XVIII столетия.

В крупных современных собраниях произведений ростовской эмалевой живописи: Государственном Историческом музее, Государственном Русском музее, Ростово-Ярославском архитектурно-художественном музее-заповеднике и других хранятся архаичные по стилю миниатюры, которые можно отнести к первой половине XVIII века. Чаще всего они представляют собой дробницы с церковной утвари и облачений. По композиции, рисунку, манере письма миниатюры напоминают те или иные произведения ростовских и ярославских мастеров иконописи и фресковой живописи. Однако круг тематики этих дробниц более узок и, как правило, охватывает лишь издревле канонизированные для того или иного церковного предмета сюжеты: например, изображение евангелистов для окладов евангелий, сцены и изображения орудий Страстей Христовых для потиров и дискосов. В отличие от сложных монументальных композиций, эти камерные изображения малофигурны и характеризуются скудостью деталей. Вместе с тем некоторые из них по принципу передачи художественной формы близки к произведениям фресковой живописи, украшающим церкви Спаса на Сенях, Воскресения, Иоанна Богослова и другие архитектурные памятники Ростова второй половины XVII века.

Одним из первых художников ростовской финифти, чье имя встречается в документах, был иеромонах Амфилохий (1748—1824) . В 80—90-е годы XVIII века он «являлся мастером иконописи и фрески и принимал активное участие в украшении ростовских храмов», приблизительно на эти же годы падает деятельность мастеров, работавших при Спасо-Яковлевском монастыре. Созданные ими произведения распространялись не только в местной среде, но и достигали самой столицы. Ссылаясь на сведения из переписки графини А. А. Орловой-Чесмснской и Амфилохия, автор одной из работ конца прошлого века, посвященной ростовским эмальерам, А. А. Титов сообщает, что «она (А. А. Орлова. — В. М.) делала заказы на значительные суммы не только для себя, но и для знакомых, и благодарила за полученные его «образа прекраснейшие».

Церковные власти поощряли развитие промысла, приносившего монастырю заметные доходы, которые, наряду со средствами, выделявшимися А. А. Орловой-Чесменской, Н. П. Шереметьевым и другими, употреблялись на перестройку старых и строительство новых церквей и монастырских помещений. Возможно, эскизы для росписей храмовых интерьеров, Церковные власти поощряли развитие промысла, приносившего монастырю заметные доходы, которые, наряду со средствами, выделявшимися А. А. Орловой-Чесменской, Н. П. Шереметьевым и другими, употреблялись на перестройку старых и строительство новых церквей и монастырских помещений. Возможно, эскизы для росписей храмовых интерьеров, иконописных произведений, а наряду с ними и для эмалевых миниатюр, так же, как и в XVII столетии, разрабатывала небольшая группа знаменщиков, а создавали по ним произведения в материале мастера различных живописных специальностей: «изографы податного письма», иконописцы, финифтяники. В отличие от ростовской монументальной живописи, искусство финифти в этот период не обладало столь развитыми традициями. «>иконописных произведений, а наряду с ними и для эмалевых миниатюр, так же, как и в XVII столетии, разрабатывала небольшая группа знаменщиков, а создавали по ним произведения в материале мастера различных живописных специальностей: «изографы податного письма», иконописцы, финифтяники. В отличие от ростовской монументальной живописи, искусство финифти в этот период не обладало столь развитыми традициями.

Именно поэтому миниатюристы на первых порах использовали отдельные художественные приемы, почерпнутые из арсенала устоявшихся, проверенных временем видов изобразительного искусства. Например, ростовские эмальеры в построении пространства использовали прием обратной перспективы, применявшийся в иконописи. Они нарочито удлиняли силуэты фигур, драпируя их в одеяния с крупными складками. Объемы моделировались при помощи интенсивного высветления широкими мазками белил, напоминающими иконописные пробела. Видимо, особенностями этого творческого метода и объясняется характерная для ростовских миниатюристов приверженность к цветным фонам: синим, коричневым и другим, которые встречаются на местных эмалевых изделиях XVIII — начала XIX века.

Несмотря на многочисленные точки соприкосновения элементов ранней ростовской миниатюры с иконописью, между ними очевидны и различия, которые прежде всего касаются колорита. На раннем этапе развития школы се мастерам не всегда удавалось подчинить гармонии резкое звучание пигментов металлических красок после обжига. В силу этого, колорит отдельных миниатюр отличался излишней пестротой и некоторой жесткостью. Для объединения цветовых пятен художники подчеркивали контуры и линии рисунка, которые порой в ущерб живописной ткани изображения намечались резкими черными или темно-коричневыми цветами. Лишь с накоплением коллективного опыта, как художественного, так и технического, ростовские эмальеры начали создавать произведения, исполненные гармонии и пластической выразительности. Этот опыт, как указывают некоторые исследователи, передавался ростовчанами по наследству от отца к сыну в течение ряда поколений. Каждая семья бережно хранила свои профессиональные традиции. К числу наиболее известных династий ростовских эмальеров относятся Гвоздревы, Метелкины, Буровы и другие. К сожалению, идентифицировать произведения названных и других мастеров с определенным кругом памятников из-за недостатка письменных сведений не представляется возможным. Значительные трудности составляет и датировка произведений, поскольку их стиль, особенно на раннем этапе развития школы, был обусловлен в значительной степени различными церковными изобразительными канонами, имевшими в провинции своеобразные местные черты. Сказывалось на этом также различие профессионального уровня мастеров, среди которых были опытные иконописцы и подмастерья-ремесленники, приезжие из таких центров, как Москва и города Севера, а также крестьяне окрестных деревень и слободок, начавшие приобщаться к ходкому промыслу. Естественно, что в их изделиях, отличавшихся порой из-за недостаточно высокого творческого уровня создателей определенным архаизмом, трудно проследить эволюцию стиля. Единственной опорной точкой, своеобразным ориентиром в этих условиях являются немногочисленные подписные изделия мастеров ростовской школы. К их числу принадлежит серебряный крест, декорированный финифтью, работы художника Петра Иванова (Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник), а также две дробницы с изображением евангелистов Луки и Матвея, видимо некогда украшавшие оклад одного из евангелий (ГИМ), эмалевые росписи на дробницах которого принадлежат кисти Алексея Игнатьевича Всесвятского, работавшего, подобно Иванову, в конце XVIII века.