1) Прочитайте текст и выполните задание.

Показать текст. ⇓

На что направлена деятельность человека? Чем вызвано многообразие видов деятельности? Как автор определяет отношение человека а) к природной среде, б) к социальной среде?

2) Прочитайте текст и выполните задание.

Показать текст. ⇓

Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «социальная общность». Какие виды социальных общностей упомянуты в тексте? Опираясь на обществоведческие знания, укажите одну отличительную черту любой из этих общностей.

3) Прочитайте текст и выполните задание.

Показать текст. ⇓

Опираясь на обществоведческие знания, приведите примеры, иллюстрирующие деятельность, характерную для любых трёх из указанных в тексте сфер общества. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

4) Прочитайте текст и выполните задание.

Показать текст. ⇓

Автор утверждает, что основу развития общества составляет экономическая сфера. Опираясь на обществоведческие знания, приведите два аргумента в поддержку и один — против этого вывода.

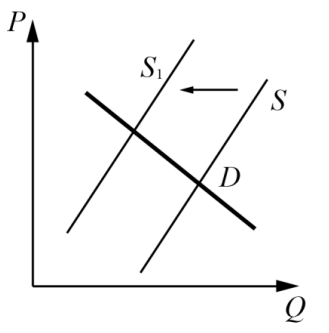

5) На графике изображено изменение ситуации на рынке бытовой техники в стране Z. Предложение переместилось из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P — цена товара; Q — количество товара.) Как изменилась равновесная цена?

Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на предложение. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания.) Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях вырастут доходы населения?

6) Ещё в начале прошлого века женщины во многих странах не обладали избирательным правом. К примеру, во Франции они получили его только в 1944 г., в Италии — в 1945 г.

Почти повсеместно и сегодня к выборам в национальные парламенты не допускаются иностранцы.

Какие два вида избирательных цензов (ограничений) отмечены в тексте условия? Назовите ещё один. Используя обществоведческие знания, приведите по одному доводу за и против введения избирательных цензов.

7) Конституция Российской Федерации закрепляет возможности человека принимать участие в управлении государством.

На основе положений Конституции Российской Федерации сформулируйте три

объяснения этой характеристики.

(Каждое объяснение должно быть сформулировано как распространённое предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания.)

Вам необходимо подготовить доклад по теме «Правительство Российской Федерации».

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Правительство Российской Федерации». Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два или более детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта.)

9) Представьте, что Вам необходимо подготовить доклад по определённой теме.

Вам необходимо подготовить доклад по теме «Правительство Российской Федерации».

Используя обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт, выполните задания, ответьте на вопрос.

1) Обоснуйте необходимость разделения власти в демократическом государстве. (Обоснование должно быть дано с опорой на обществоведческие знания в нескольких связанных между собой распространённых предложениях, раскрывать причинноследственные и(или) функциональные связи.)

2) Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации в социальной сфере? (Назовите любые три таких полномочия.)

3) Приведите три примера, иллюстрирующих реализацию каждого из указанных в пункте 2 полномочий на практике. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

Задание №6410.

Поиск социальной информации. ЕГЭ по обществознанию

Прочитайте текст и выполните задание.

Показать текст. ⇓

На что направлена деятельность человека? Чем вызвано многообразие видов деятельности? Как автор определяет отношение человека а) к природной среде, б) к социальной среде?

Пояснение:

В правильном ответе должны быть следующие элементы:

1) ответ на первый вопрос: на познание и преобразующее отношение к окружающему миру, самому себе и условиям своего существования;

2) ответ на второй вопрос: различиями жизненной обстановки, хозяйственных целей, мотивов поведения, направленных к более полному удовлетворению всё возрастающих потребностей;

3) ответ на третий вопрос: познавательно-потребительское к природной среде и окружающей социальной среде как созидательно-воспроизводственное.

Источник: Обществознание, ЕГЭ. 30 типовых вариантов. А.Ю. Лазебникова, Т.В. Коваль. 2020

Сообщить об ошибке

Тест с похожими заданиями

В истории философии существуют теории утверждающие что ощущение восприятие и представление егэ

4.1. Настоящая Стратегия учитывает многовековой историко-культурный опыт становления и развития российской государственности, основанной на взаимодействии и сотрудничестве народов, населяющих Российскую Федерацию.

4.2. Для целей настоящей стратегии используются следующие основные понятия:

А) государственная национальная политика Российской Федерации — система стратегических приоритетов и мер, реализуемых государственными органами и органами местного самоуправления, институтами гражданского общества и направленных на укрепление межнационального согласия, гражданского единства, обеспечение поддержки этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, недопущение дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также на профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;

Б) многонациональный народ Российской Федерации (российская нация) — сообщество свободных равноправных граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, обладающих гражданским правосознанием;

В) гражданское единство — основа российской нации, признание гражданами Российской Федерации суверенитета государства, его целостности, единства правового пространства, этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, равных прав на социальное и культурное развитие, на доступ к социальным и культурным ценностям, солидарность граждан в достижении целей и решении задач развития общества;

Г) общероссийская гражданская идентичность (гражданское самосознание) — осознание гражданами Российской Федерации их принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны, необходимость соблюдения прав и обязанностей, а также приверженность базовым ценностям российского общества; .

10. Этнокультурное и языковое многообразие Российской Федерации защищено государством. В Российской Федерации используется 277 языков и диалектов, в государственной системе образования используется 105 языков, из них 24 — в качестве языка обучения, 81 — в качестве предмета обучения.

11. Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим звеном которого исторически являлся русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию на исторической территории Российского государства сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность различных народов, приверженных единым принципам и ценностям, таким как патриотизм, служение Отечеству, семья, созидательный труд, гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь и коллективизм. .

21.1. Основными направлениями государственной национальной политики Российской Федерации являются:

Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувство гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения;

Создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков Российской Федерации; обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков Российской Федерации.

10538. Стратегия государственной национальной политики базируется на положениях Конституции России. Обоснуйте этот вывод, указав три положения Конституции, которые получили отраже — ние в Стратегии (сначала укажите конституционный принцип (положение), а затем в скобках соответствующее положение Стратегии).

В ответе могут быть приведены следующие положения, например:

1) согласно Конституции в нашем государстве запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (недопущение дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности);

2) Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения (обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков Российской Федерации);

3) государственным языком России на всей её территории является русский язык (создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации).

Могут быть приведены другие положения

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10538.

Выборы в демократических странах являются средством выражения воли народа, способом формирования публичной власти. В процессе проведения выборов сталкиваются интересы различных политических сил, различных взглядов, выразителями которых являются партии. Результаты выборов показывают настроения избирателей, тенденции политической жизни.

Основным источником избирательного права, закрепляющим его основные принципы, в большинстве стран является конституция государства. При этом одни конституции ограничиваются отдельными статьями, а другие включают специальные главы или разделы о выборах. Как правило, более детальное регулирование норм избирательного права осуществляется специальными правовыми актами, например законами о выборах. В отдельных странах ряд вопросов избирательного права продолжает регулироваться правовыми обычаями.

Выбор руководящих органов государства полностью зависит от избирательной системы и является ключевым фактором успешности функционирования правительства. Исторически первой является мажоритарная система, в основе которой лежит принцип большинства. В такой системе избранными считаются те кандидаты, которые получили установленное большинство голосов.

Пропорциональная избирательная система основывается не на принципе большинства, а на принципе пропорциональности между полученными голосами и мандатами. Избиратель может не знать многих кандидатов от поддерживаемой им партии. При этой системе существует правило заградительного барьера — нераспределённые мандаты партий, его не преодолевших, передаются партиям, которые его преодолели, пропорционально числу набранных ими голосов. При пропорциональной системе избиратель выбирает политические партии, а не реальных кандидатов. Это может привести к излишней политизированности формируемого на её основе депутатского корпуса.

Выделяют различные виды выборов. Прямые или непосредственные выборы характеризуются тем, что вопрос об избрании решают граждане-избиратели. Суть косвенных (непрямых) выборов состоит в том, что избиратели выбирают выборщиков, а они уже — депутатов или должностных лиц.

К непрямым относятся и многостепенные выборы, когда вышестоящие органы избираются нижестоящими. Кроме того, выборы бывают национальными, когда проводятся по всей стране, и региональными, а также местными.

Избиратель с меняющимися предпочтениями — это избиратель, который, участвуя в двух следующих друг за другом и одинаковых по своему значению выборах, голосует за разные партии. По данным исследований, численность таких избирателей колеблется в пределах 10-15%. Практика показывает, что, опираясь на политические предпочтения избирателей, та или иная партия либо независимый кандидат могут предпринимать конкретные меры, способствующие победе на выборах.

(По Ю. Г. Федотовой )

10567. Как показано в тексте, определённая часть избирателей от выборов к выборам меняет свои предпочтения. Дайте три возможных объяснения причин данного явления.

В ответе должны быть даны три объяснения причин, например:

1) избиратели могут не следить за общественной жизнью и не иметь чёткой политической позиции;

2) меняется общая политическая ситуация, и ранее одобряемые действия партии, отдельного политика в новой ситуации могут восприниматься негативно;

3) предпочтения избирателей могут меняться в силу неоднородности поступающей информации.

Могут быть даны другие объяснения

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10567.

Жизнь людей протекает в постоянных связях по поводу существования в окружающей среде и создания условий благополучия. Под связями понимают устойчивые формы организации социальной жизни общества. Складывающиеся в исторически определённых формах связи людей в конкретных условиях места и времени касаются распределения жизненных благ, условий становления и развития личности, удовлетворения потребностей.

Осознаваемую активность действий человека, направленную на познание и преобразующее отношение к окружающему миру, самому себе и условиям своего существования, называют деятельностью.

Именно деятельность (труд) определила особенности отношения человека к окружающей природной среде как познавательно-потребительское и к окружающей социальной среде как созидательно-воспроизводственное. Различия жизненной обстановки способствуют многообразию видов деятельности, обуславливаемой хозяйственными целями и мотивами поведения для более полного удовлетворения всё возрастающих потребностей цивилизационных отношений.

Общественная структура включает в себя отношения, которые возникают между отдельными людьми, различными социальными группами, между различными общественными и политическими объединениями и организациями, различными социальными общностями (родом, племенем, нацией, народностями). В структуре общества выделяют следующие основные сферы жизнедеятельности:экономическую, политическую, социальных отношений, семейно-бытовых отношений, духовной жизни.

Все сферы жизни находятся в постоянной взаимосвязи, имеющей причинный и закономерный характер. Изменения в одной сфере оказывают непосредственное воздействие на все другие сферы, но основу всех сфер жизни общества в целом составляет сфера экономической жизни.

Экономическая жизнь общества непосредственно связана с материальным производством.

На различных исторических этапах характер материального производства был разный. В первобытно-общинном строе существовала только одна отрасль — пользование ресурсами природного окружения: занятия охотой, рыболовством, собирательством плодов, трав. В средние века появились сферы деятельности — скотоводство и земледелие, ремесленничество и переход к промышленному производству.

В современном мире развивается многоотраслевая хозяйственная деятельность создания и пользования материальными и интеллектуальными продуктами.

10596. Автор утверждает, что основу развития общества составляет экономическая сфера. Опираясь на обществоведческие знания, приведите два аргумента в поддержку и один — против этого вывода.

В правильном ответе должны быть даны два элемента:

1) два аргумента в поддержку тезиса, например;

— изменения в производстве и технологиях влекут за собой перемены в других сферах общества;

— без создания материальных благ в процессе производства жизнедеятельность людей была бы невозможна;

2) один аргумент против, например: деятельность людей, в том числе экономическая, носит осознанный характер, базируется на определённых ценностях и предпочтениях; сами же эти ценности есть продукт духовной деятельности человека.

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10596.

Экономический риск представляет собой целенаправленное поведение экономического субъекта, осуществляемое в условиях неопределённости его исходов. Вся социально-экономическая жизнь на всех уровнях и в каждый момент времени пронизана риском. Рациональным экономический риск является по своей природе, но далеко не всегда по своим проявлениям. Принятие рискованного экономического решения — это оценка альтернатив, расчёт последствий, выбор способа действий, исходя из ожидаемого результата.

Оптимальной стратегией поведения является свободный выбор, поэтому субъект стремится к созданию и сохранению такого выбора, а следовательно, и к сохранению неопределённости. Поэтому можно утверждать, что риск является сущностной характеристикой человеческого поведения. Можно сделать вывод и о том, что свобода вообще и экономическая свобода в частности находится где-то между полюсами принуждения и анархии.

Субъектами экономического риска являются все участники экономической жизни: индивиды, домохозяйства, фирмы, корпорации.

Экономические риски разнообразны и могут классифицироваться по разным основаниям. Если исходить из основных фаз воспроизводственного цикла, то можно выделить обменные, распределительные, производственные и потребительские риски.

В процессе обмена продавец стремится покрыть свои издержки за счёт покупателя. В свою очередь, покупатель стремится снизить свои издержки за счёт продавца. Очевидно, что уже сами эти интересы, противоположные по знаку экономической выгоды, подразумевают риск. Распределительные риски связаны, в первую очередь, с отношениями собственности, Собственность является важнейшим инструментом реализации конкретного экономического интереса её обладателя. Использование же собственности предполагает наличие у её владельца управленческих способностей, технологических и правовых знаний.

Основными социально-экономическими ролями в процессе производства являются роли работника и работодателя. С точки зрения работодателя риски связаны с ограничениями рациональности и свободы выбора при принятии и реализации организационных решений. В плане трудового поведения основными проблемами являются проблемы новаторства, дисциплины и безопасности труда.

Индивидуальное потребление и потребление в домашних хозяйствах определяются уровнем дохода, стандартом потребления и степенью компетентности потребителей в выборе и анализе своих действий.

Экономический успех обусловлен не только величиной риска, на который идёт участник экономических отношений, но и его умением управлять рисками. Это побуждает его постоянно совершенствоваться: осуществлять поиск новых возможностей для развития, стремиться к наилучшему из возможных вариантов.

10625. Автор связывает экономический успех с умением управлять рисками. В свою очередь данное умение основывается на рациональном экономическом поведении. Опираясь на текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни, дайте три пояснения, раскрывающие влияние рационального экономического поведения на предотвращение или смягчение экономических рисков.

В ответе могут быть приведены следующие пояснения, например:

1) рациональное поведение помогает правильного разместить свои сбережения, уменьшить риск их потери;

2) собираясь приобрести товар, потребитель знакомится с различной информацией о нём, а также о

Производителях этого товара, что позволяет сделать правильный выбор в условиях широкого ассортимента товаров;

3) приобретая в собственность недвижимость, рациональный потребитель, как правило, обращается к услугам профессионального посредника, благодаря этому можно избежать рисков последующей утраты собственности.

Могут быть приведены другие пояснения

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10625.

Семейный кодекс Российской Федерации (извлечения)

Статья 1. Основные начала семейного законодательства

1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства.

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьёй всех её членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.

2. Признаётся брак, заключённый только в органах записи актов гражданского состояния.

3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.

Статья 10. Заключение брака

1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния.

2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака.

Статья 12. Условия заключения брака

1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.

2. Брак не может быть заключён при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 настоящего Кодекса.

Статья 13. Брачный возраст

1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.

2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака

Не допускается заключение брака между:

Лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;

Близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сёстрами);

Усыновителями и усыновлёнными;

Лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

10654. законе установлен брачный возраст — 18 лет по общему правилу. Чем можно объяснить введение такого возрастного рубежа? Опираясь на обществоведческие знания, материалы СМИ, выскажите три предположения.

В ответе могут быть приведены следующие предположения, например:

1) согласно Конституции РФ полную дееспособность гражданин РФ обретает в 18 лет. Это предполагает осуществление в полном объёме своих прав и обязанностей в различных сферах, включая область семейных отношений;

2) браки, заключённые в более раннем возрасте, часто оказываются непрочными;

3) в ранних браках супруги зачастую не готовы к выполнению своих родительских обязанностей, старшим членам семьи нередко приходится брать на себя опеку над малышами.

Могут быть приведены другие предположения

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10654.

Системное мышление позволяет проникнуть за пределы того, что представляется изолированными и независимыми событиями, и увидеть лежащие в их основе структуры. Благодаря этому мы распознаём связь между событиями и таким образом совершенствуем свою способность понимать их и влиять на них. Что представляет собой система? Система — это нечто такое, что в результате взаимодействия своих частей поддерживает своё существование и функционирует как единое целое. Отличный пример — наше тело. Оно состоит из множества различных органов, и каждый действует отдельно, но при этом все они работают вместе и каждый влияет на все другие. Тело — это сложная система, так же как и семья, бизнес или система убеждений. Мы живём как системы в мире систем.

Чтобы разобраться в этом, нужны навыки системного мышления.

Нас учат мыслить логично, анализировать, то есть разбивать события на части и потом опять собирать их. Иногда это приводит к успеху. Но опасность подстерегает тех, кто попытается использовать такой подход в любой ситуации. Он не работает, когда имеешь дело с системами. Привычное причинное мышление не срабатывает, когда нам приходится иметь дело с системами, потому что оно склонно везде усматривать действие простых, локализованных в пространстве и во времени причинно-следственных связей, а не комбинаций взаимовлияющих факторов. В системах причина и её следствие могут быть далеко разнесены в пространстве и во. времени. Следствие может проявиться лишь спустя несколько дней, недель и даже лет, а действовать нам нужно сейчас. Долгосрочные результаты могут оказаться совсем неплохими — так, благодаря хорошему воспитанию вырастают заботливые, способные дети, которые, в свою очередь, станут хорошими родителями.

Если вы не в состоянии устанавливать связи между причинами и следствиями, то вам будет трудно чему-либо научиться на опыте и принимать разумные решения. Но логический анализ может и ввести в заблуждение, а очевидные решения способны сделать ситуацию хуже, чем она была; при этом выход из неё может оказаться чем-то противоречащим здравому смыслу.

(Дж. О’Коннор, И. Макдермотт)

10683. Авторы утверждают: «Мы живём как системы в мире систем». Поясните смысл авторского высказывания. Приведите аргумент, который подтверждает возможность системного мышления положительно повлиять на будущее человечества, и контраргумент.

В правильном ответе должны быть приведены:

1) пояснение, например: человек живёт в обществе; и человек, и общество являются сложными системами;

2) аргумент: системное мышление учитывает взаимосвязь и взаимовлияние множества факторов, принятое на этой основе решение может быть более точным, принесёт меньше отрицательных последствий;

3) контраргумент: чем сложнее взаимодействующие системы, тем труднее (или даже невозможно) выработать решение, имеющее однозначно положительные последствия; поскольку причина и следствие в системах разнесены в пространстве и во времени, могут появиться иные влияющие факторы, в том числе и случайные, сами системы могут измениться и т. д.

Могут быть приведены иные уместные пояснение, аргумент и контраргумент

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10683.

Два наиболее часто применяемых термина, отражающих ощущение человеком своего собственного «Я» и степень социализации личности, — это идентичность и самоуважение. Под идентичностью мы понимаем ощущение существования уникальной индивидуальности, отделённой, отличной от других индивидов, или ощущение себя как части уникальной группы, отличной от других групп в использовании групповых ценностей. Например, представитель определённой нации стремится к культурным образцам своей нации, сопоставляя их с культурными образцами других наций. Ощущение индивидом идентичности с группой в значительной степени зависит от индивидуальных или групповых потребностей, удовлетворение которых приводит к повышению его престижа в глазах «обобщённого другого». Часто люди определяют идентичность по признаку расы, национальности, религии или роду занятий. Наличие этих признаков у индивида может означать низкий или высокий престиж в глазах тех, кто имеет значение для данной личности, кто оказывает влияние на её поведение.

В истории наблюдаются такие ситуации, когда индивиды ведут тяжёлую и часто бесполезную борьбу на каком-либо поприще только из-за того, что они идентифицируют себя с другими индивидами и своим поведением стремятся заслужить их одобрение и повысить свой престиж. Чувство самоуважения также социально обусловлено. Личность уважает себя в зависимости от восприятия того, как она оценивается другими людьми, мнение которых для неё особенно важно. Если это восприятие благоприятно, у человека развивается чувство самоуважения. В противном случае он будет считать себя недостойным и неспособным. В этом плане важное значение имеет уникальный индивидуальный опыт. Отсюда возникает вопрос: почему дети, выросшие в одной семье, так сильно отличаются друг от друга, даже если они имели сходный групповой опыт? Потому, что у них не было полностью идентичного группового опыта, их опыт всегда был в чём-то сходен, а в чём-то различен. Каждый ребёнок воспитывается в семье с разной структурой. Он может быть один, а может иметь брата или сестру, общение с которыми придаёт его личности новые черты. Кроме того, дети общаются с различными группами, воспринимают роли различных людей. Даже близнецы с одинаковой наследственностью всегда будут воспитываться по-разному. В связи с этим можно сказать, что каждый личностный опыт уникален потому, что никому в точности не удаётся повторить его.

10712. Автор утверждает, что даже близнецы с одинаковой наследственностью всегда будут воспитываться по-разному. Какую идею текста раскрывает это утверждение? Согласны ли Вы с ним? Подтвердите или опровергните данное суждение (приведите три подтверждения или три опровержения).

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) идея текста: не существует полностью совпадающего личностного опыта / каждый личностный опыт уникален потому, что никому в точности не удаётся повторить его;

2) два подтверждения или два опровержения:

— подтверждения («всегда», например: круг общения близнецов может отличаться; родители могут по-разному общаться с каждым из близнецов; близнецы могут испытывать различные чувства, связанные с различными событиями в их жизни; у близнецов может быть различное здоровье и, соответственно, они могут испытывать различные нагрузки и пр.;

— опровержения («не всегда»), например: родители одинаково себя ведут по отношению к близнецам в младенческом возрасте; организация домашней жизни близнецов, как правило, совпадает и пр.

Могут быть приведены иные подтверждения (опровержения)

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10712.

Ощущение — это отражение отдельных, элементарных свойств (признаков) предмета и явлений окружающего мира при их непосредственном воздействии в данный момент на органы чувств человека. В реальной жизни ощущения отдельно, сами по себе, как правило, не существуют: они входят в сложные процессы восприятия, лежат в основе представления, воображения. Но именно с них начинаются эти сложные психические процессы. Поэтому ощущения выделяют из психической деятельности человека, рассматривают и изучают как относительно самостоятельный простейший психический процесс.

Из разных ощущений складываются целостные психические образы, к ним относятся образы восприятия и образы представления. Восприятие — это наглядно-образное отражение действующих в данный момент на органы чувств вещей, предметов, а не отдельных их свойств и признаков. Образы восприятия обладают рядом важных свойств. Образ восприятия — это целостное, осознанное отражение познаваемого предмета или явления психики. В образе восприятия отражается объект познания, а не процессы, происходящие в нервной системе человека, которые приводят к созданию этого образа. Создаваемый у человека образ восприятия недоступен постороннему наблюдателю и имеет существенные различия у разных людей. Они зависят от особенностей человека, от его убеждений и установок, от его жизненного опыта и знаний, обученности и способностей, от его интересов и того смысла, который имеет для него познание данного предмета или явления; наконец, от его настроения в данный момент.

Образы представления — психические образы не воспринимаемых в данный момент предметов или явлений, которые основаны на прошлом их восприятии. Иными словами, образы представления — это образы памяти. Образы представления существенно отличаются от соответствующих им образов восприятия, на основе которых они возникли. Если образы восприятия — результат одномоментного процесса и при исчезновении предмета восприятия исчезает образ восприятия (он или забывается, или же переходит в образ представления), то образы представления сохраняются долгое время. При этом они не остаются неизменными: с течением времени они приобретают более абстрактный, обобщённый характер.

(Т. С. Назарова, Е. М. Тихомирова, И. Ю. Кудина и др.)

10741. В истории философии существуют теории, утверждающие, что ощущение, восприятие и представление выполняют главную, ведущую роль в процессе познания. Приведите два аргумента, которые могли представить сторонники таких теорий, и два аргумента противников данных теорий.

Правильном ответе должны быть следующие элементы:

1) аргументы сторонников, например:

— это единственный канал, который непосредственно связывает человека с внешним миром;

— это возможность постичь внешнюю сторону предметов, явлений и процессов, узнать, каков окружающий мир;

— это возможность ориентироваться в окружающей среде (в пространстве>;

2) аргументы противников, например:

— на основе ощущения, восприятия и представления (чувственного познания) невозможно получение научного знания;

— чувственное познание не проникает в сущность предметов, явлений и процессов, не постигает законы и закономерности окружающего мира.

Могут быть приведены иные уместные аргументы

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10741.

Неорганизованный рынок ценных бумаг представлен прямыми сделками продавцов и покупателей ценных бумаг или осуществляется с помощью посредников. На нём может производиться торговля практически любыми ценными бумагами. Как правило, ценные бумаги, представленные на неорганизованном рынке, являются низколиквидными. Это означает следующее: нет никакой гарантии, что покупатель вообще найдётся и эти ценные бумаги можно будет продать. Поэтому неорганизованный рынок отличает высокий риск. Оценка надёжности покупаемой бумаги осуществляется на основании осведомлённости и по интуиции самого покупателя.

Фондовая биржа представляет собой организованный рынок, на котором по заранее установленным жёстким правилам совершаются сделки с ценными бумагами. Фондовая биржа выступает в роли организатора проведения сделок между поставщиками капитала и его потребителями. Фондовая биржа открыта не для всех ценных бумаг. Разрешение на продажу ценных бумаг могут получить только известные и эффективно работающие компании. Прежде чем ценные бумаги будут предложены к продаже, они должны пройти процедуру проверки — листинга. Компания, желающая включить свои ценные бумаги в биржевой список, должна не только подать заявку на биржу, но и сообщить о себе подробную информацию. Чтобы заинтересовать инвесторов в приобретении ценных бумаг и оказать помощь в их выборе, фондовая биржа предоставляет информацию о работе всех компаний, чьи ценные бумаги представлены на бирже.

На основании сформировавшихся спроса и предложения биржей публикуется в специальных бюллетенях их курс. Знание ситуации на фондовом рынке помогает инвесторам производить более выгодные для себя вложения, а бирже — концентрировать мощный спрос на ценные бумаги. Доступность и открытость биржевой информации дают возможность любому акционеру проследить за динамикой курса ценных бумаг интересующей его компании.

Обязательным составным элементом биржевой деятельности являются биржевая спекуляция краткосрочная купля-продажа ценных бумаг с целью извлечения курсовой прибыли. Она возникает в результате существования разницы между ценой покупки и ценой продажи ценных бумаг. Большинство совершаемых на бирже операций являются срочными. Их характерной особенностью является перенос исполнения обязательств сторон-участниц на какое-то время (несколько дней или месяцев).Акции будут переданы, а деньги будут уплачены через оговоренный срок после заключения сделки. При этом необходимо учитывать, что истинный курс ценных бумаг в будущем не может знать никто. Поэтому сфера срочных сделок является прерогативой биржевых спекулянтов. Часто их успех напрямую зависит от наличия эксклюзивной информации, доступа к финансовым ресурсам, а также от умения анализировать биржевую информацию.

10770. Используя знания обществоведческого курса, раскройте роль государства на финансовых рынках (приведите три направления деятельности государства).

В правильном ответе должны быть приведены направления деятельности государства на финансовых рынках, например:

1) государство может выступать продавцом (эмитентом) ценных бумаг (облигаций);

2) государство устанавливает правовые основы предоставления банковских ссудных ресурсов и купли-продажи ценных бумаг;

3) государство участвует в ценообразовании на рынке ценных бумаг (Центральный банк РФ устанавливает ключевую ставку процента);

4) государство поддерживает конкуренцию на финансовых рынках.

Могут быть названы другие направления в соответствии с требованием задания

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10770.

Каким же образом административные органы обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан?

Прежде всего — путём применения административно-предупредительных мер, то есть мер, направленных на предупреждение возможных правонарушений или причинения вреда жизни, здоровью, собственности граждан или интересам государства. Например, во время наводнения органы исполнительной власти могут принять решение об эвакуации граждан из затопляемых районов и одновременно должны быть приняты меры по охране оставленной гражданами собственности от расхищения. Таким образом, административно-предупредительные меры не связаны с совершением правонарушения и носят профилактический характер. К административно-предупредительным также относятся такие меры, как проверка документов, досмотр вещей, введение карантина, прекращение движения транспорта по опасным участкам дороги и т. д.

Если же административное правонарушение всё же совершено, то для прекращения противоправных действий применяются меры административного пресечения. Цель этих мер — не только пресечь противоправные действия, но и свести к минимуму их последствия, не дать административному проступку перерасти в уголовное преступление. Типичным примером административного пресечения является отстранение от управления автомобилем водителя, находящегося в состоянии опьянения.

Административно-восстановительные меры призваны восстанавливать порядок вещей, нарушенных противоправными действиями. Так, например, серьёзной проблемой для крупных городов России является самовольное возведение построек, особенно гаражей. Административно-восстановительной мерой в данном случае является снос самовольно возведённого строения, причём расходы по возведению постройки не компенсируются.

Наконец, меры административной ответственности выражаются в наложении взыскания на лицо, совершившее правонарушение. Взыскания могут накладываться как на физических лиц, так и на организации. В отличие от уголовных наказаний, которые устанавливаются только судом, административные взыскания могут накладываться широким кругом должностных лиц в пределах их компетенций и полномочий. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации устанавливает для граждан России такие административные взыскания, как административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение специального права, дисквалификация, административный арест и др.

10799. Административное право имеет ряд отличительных особенностей, выделяющих его среди других отраслей права. Охарактеризуйте четыре особенности административного права.

В правильном ответе должны быть названы особенности, например:

1) одним из субъектов административных правоотношений является исполнительный орган государства, реализующий властные полномочия;

2) наказания за нарушение норм административного права могут налагаться не только судом, но и органами исполнительной власти, а также должностными лицами, которым закон даёт такие полномочия;

3) юридическая ответственность для должностных лиц (более строгая по сравнению с ответственностью граждан за совершение одинаковых правонарушений);

4) за одно правонарушение ответственность могут одновременно нести сразу несколько лиц: гражданин, должностное лицо и организация.

Могут быть названы другие особенности в соответствии с требованием задания

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10799.

Какую идею текста раскрывает это утверждение.

Studarium. ru

29.04.2018 9:40:51

2018-04-29 09:40:51

Источники:

Https://studarium. ru/working/8/24

Тест ЕГЭ по обществознанию решать онлайн » /> » /> .keyword { color: red; } В истории философии существуют теории утверждающие что ощущение восприятие и представление егэ

В истории философии существуют теории утверждающие что ощущение восприятие и представление егэ

В истории философии существуют теории утверждающие что ощущение восприятие и представление егэ

Верный ответ: Эксперимент

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10631.

2 . В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое обобщает / включает в себя все остальные представленные понятия. Запишите это слово (словосочетание).

Факторный доход, рента, предпринимательская прибыль, банковский процент, заработная плата.

Верный ответ: Факторныйдоход

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10719.

3 . Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к видам доходов владельцев факторов производства. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запищите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Верный ответ: 25

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10952.

4 . Выберите верные суждения о человеке, индивиде и личности и запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Индивидом называют яркую индивидуальность. 2. Природными предпосылками способностей человека являются задатки. 3. Вне общества формирование личности невозможно. 4. Личность — это человек с присущими ему социально значимыми качествами. 5. Становление индивида происходит в процессе социализации.

Верный ответ: 234

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10895.

5 . Школьник готовится к итоговой государственной аттестации по математике. Установите соответствие между примерами и элементами его учебной деятельности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

А) урок математики

Б) достижение высокого балла

В) усвоение знаний

Г) самостоятельная работа

Д) школьник

1) субъект

2) средство

3) цель

Верный ответ: 23321

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10838.

6 . Глобализация затронула страну Z. Найдите в приведённом ниже списке социальные факты, которые отражают процесс глобализации. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. борьба граждан за свои права 2. активное участие в противостоянии международному терроризму 3. реализация принципов непосредственной и представительной демократии 4. создание многопартийной системы 5. использование информационных технологий во всех сферах общественной жизни 6. вступление в международную торговую организацию

Верный ответ: 256

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 11187.

7 . Выберите верные суждения о фискальной политике государства и запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Фискальная политика направлена на регулирование экономики через налогообложение, структуру государственных расходов и систему государственных займов. 2. К средствам фискальной политики относится установление ключевой ставки процента. 3. Государство проводит фискальную политику только в условиях командной и смешанной экономических систем. 4. Фискальной политикой называется бюджетно-налоговая политика государства. 5. Фискальная политика может быть стимулирующей и сдерживающей.

Верный ответ: 145

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 11072.

8 . Установите соответствие между функциями и видами банков: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ФУНКЦИИ ВИДЫ БАНКОВ

А) выдача кредита предприятию (фирме)

Б) участие в законотворчестве

В) открытие счёта физическому лицу

Г) выдача кредитов коммерческим банкам

Д) денежная эмиссия

1) Центральный банк

2) коммерческие банки

Верный ответ: 21211

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 11131.

9 . В стране Z развивается рыночная экономика. Какие проявления рыночной экономики относят к несостоятельности (провалам) рынка? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. экономические кризисы 2. соотношение спроса и предложения как регулятор экономических процессов 3. свободное ценообразование 4. конкуренция производителей 5. необходимость производства общественных благ 6. высокая инфляция

Верный ответ: 156

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 11190.

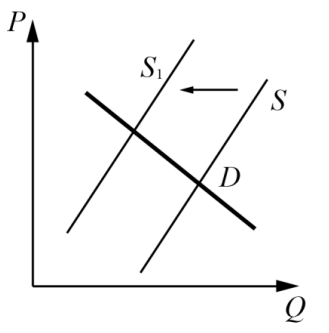

10 . На графике изображено изменение предложения услуг частных грузоперевозчиков на соответствующем рынке: кривая предложения переместилась из положения S в положение S1. (На графике P — цена товара; Q — количество товара.)

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. предоставление субсидий частным грузоперевозчикам 2. рост числа фирм, предоставляющих данную услугу 3. сокращение доходов заказчиков грузоперевозок 4. повышение налогов на частные грузоперевозки 5. введение современных нормативов качества грузоперевозок, включающих ежегодное лицензирование транспортных средств

Верный ответ: 45

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 11104.

1. Семья — это малая социальная группа, основанная на родстве, браке или усыновлении (удочерении). 2. Семья — это этническая общность и социальный институт. 3. Заключение брака является одной из социальных функций семьи. 4. В нуклеарной семье бабушки, дедушки, братья, сёстры со своими семьями живут сообща, под одной крышей. 5. Мнение детей учитывается при принятии решения в семьях партнёрского типа.

Верный ответ: 15

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 11279.

12 . В 2016-2019 гг. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) проводил исследование удовлетворённости россиян своим жильём. Был задан вопрос: «В каком типе жилья Вы (Ваша семья) проживаете?» Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Десятая часть опрошенных в 2016 г. проживала в съёмной квартире в многоквартирном доме. 2. Примерно равные доли опрошенных в 2016 и 2019 гг. снимали квартиру в многоквартирном доме. 3. Доля тех, кто имеет собственную квартиру (комнату) в многоквартирном доме, не возросла. 4. В 2016 г. доля респондентов, проживающих в отдельно стоящем доме, превышала долю тех, кто проживал в съёмной квартире в многоквартирном доме. 5. Доля тех опрошенных, кто проживал в отдельно стоящем доме в 2016 г., больше доли тех, кто имел собственную квартиру (комнату) в 2019 г.

Верный ответ: 1234

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10700.

13 . Выберите верные суждения о политической социализации и запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Социум заинтересован в политической социализации индивида, так как она влияет на формирование осознанного и предсказуемого политического поведения, умения исполнять политические роли в обществе. 2. Организации, группы, лица, выполняющие функцию политической социализации, являются специализированными и неспециализированными агентами политической социализации. 3. Целью политической социализации является членство в партии. 4. В процессе политической социализации человек получает знания о политике. 5. Политическая социализация охватывает время взросления личности и завершается к 35 годам.

Верный ответ: 124

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10788.

14 . Установите соответствие между особенностями формирования или структуры в соответствии с Конституцией РФ и органами государственной власти РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЛИ СТРУКТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ РФ

А) избирается сроком на 5 лет

Б) является постоянно действующим органом

В) состоит из 450 депутатов

Г) отставка принимается или отклоняется Президентом РФ

Д) слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом РФ

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ

1) Государственная Дума РФ

2) Совет Федерации РФ

3) Правительство РФ

Верный ответ: 12133

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 11137.

15 . В государстве Z выборы Законодательного собрания проходят по мажоритарной избирательной системе. Найдите в приведённом ниже списке признаки мажоритарной системы выборов и запишите цифры, под которыми они указаны.

1. выборы могут проходить в два тура 2. тайное голосование 3. распределение мест в Законодательном собрании пропорционально числу набранных голосов 4. всеобщие и равные выборы 5. введение избирательного барьера ° 6. выдвижение и регистрация кандидатов в нескольких избирательных округах

Верный ответ: 16

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10848.

16 . Россия имеет федеративное устройство. Что из перечисленного согласно Конституции РФ относится к субъектам Федерации? Выберите нужные позиции из списка и запишите цифры, под которыми они указаны.

Верный ответ: 234

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10820.

17 . Выберите верные суждения о личных правах и обязанностях супругов и запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При решении вопросов материнства, отцовства действует принцип равенства сторон. 2. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий. 3. В случае расторжения брака супруги должны восстановить свои добрачные фамилии. 4. В вопросах воспитания и образования детей главенствующая роль принадлежит матери. 5. При заключении брака каждый из супругов может сохранить свою фамилию.

Верный ответ: 125

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10618.

18 . Установите соответствие между организационно-правовыми формами юридических лиц и их видами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

А) благотворительный фонд

Б) унитарное предприятие

В) государственная корпорация

Г) садоводческий кооператив

Д) товарищество на вере

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1) коммерческие

2) некоммерческие

Верный ответ: 21221

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10909.

19 . Сотрудница фирмы «Ярославна» Ольга П. обратилась в Государственную инспекцию труда с жалобой на несоблюдение владельцем фирмы обязанностей работодателя. Найдите в приведённом ниже перечне обязанности работодателя и запишите цифры, под которыми они указаны.

1. поощрять работников за добросовестный труд 2. выплачивать работникам равную оплату за труд равной ценности 3. обеспечить безопасность трудовой деятельности 4. предоставлять работу в соответствии с трудовым договором 5. осуществлять обязательное социальное страхование работников 6. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя

Верный ответ: 2345

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 11026.

20 . Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

«Чем сложнее устроено общество, тем больше набор социальных ценностей. Но в любом обществе социальные ценности составляют (A)___________, т. е. взаимодействуют между собой. Эти взаимодействия осуществляются по трём основным моделям: (Б)___________ (когда все ценности или большая их часть взаимоукрепляют друг друга); (В)___________ (когда одни ценности взаимоисключают другие); нейтральной (когда составляющие систему ценностей структуры индифферентны по отношению друг к другу). В любой системе общественных ценностей выделяются три уровня. Первый — высшие ценности, близкие к (Г)___________, а потому вызывающие наибольшее восхищение, но которое, как правило, не дополняется реальным служением им подавляющего большинства людей. Второй — ценности, признаваемые (Д)___________ для большинства людей и их групп. Третий — ценности меньшинства, осуждаемые большинством, имеющие, по мнению последнего, (Е)___________ или правонарушительный оттенок».

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.

Верный ответ: 547236

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10998.

Часть 2

Прочитайте текст и выполните задания 21-24.

Ощущение — это отражение отдельных, элементарных свойств (признаков) предмета и явлений окружающего мира при их непосредственном воздействии в данный момент на органы чувств человека. В реальной жизни ощущения отдельно, сами по себе, как правило, не существуют: они входят в сложные процессы восприятия, лежат в основе представления, воображения. Но именно с них начинаются эти сложные психические процессы. Поэтому ощущения выделяют из психической деятельности человека, рассматривают и изучают как относительно самостоятельный простейший психический процесс.

Из разных ощущений складываются целостные психические образы, к ним относятся образы восприятия и образы представления. Восприятие — это наглядно-образное отражение действующих в данный момент на органы чувств вещей, предметов, а не отдельных их свойств и признаков. Образы восприятия обладают рядом важных свойств. Образ восприятия — это целостное, осознанное отражение познаваемого предмета или явления психики. В образе восприятия отражается объект познания, а не процессы, происходящие в нервной системе человека, которые приводят к созданию этого образа. Создаваемый у человека образ восприятия недоступен постороннему наблюдателю и имеет существенные различия у разных людей. Они зависят от особенностей человека, от его убеждений и установок, от его жизненного опыта и знаний, обученности и способностей, от его интересов и того смысла, который имеет для него познание данного предмета или явления; наконец, от его настроения в данный момент.

Образы представления — психические образы не воспринимаемых в данный момент предметов или явлений, которые основаны на прошлом их восприятии. Иными словами, образы представления — это образы памяти. Образы представления существенно отличаются от соответствующих им образов восприятия, на основе которых они возникли. Если образы восприятия — результат одномоментного процесса и при исчезновении предмета восприятия исчезает образ восприятия (он или забывается, или же переходит в образ представления), то образы представления сохраняются долгое время. При этом они не остаются неизменными: с течением времени они приобретают более абстрактный, обобщённый характер.

(Т. С. Назарова, Е. М. Тихомирова, И. Ю. Кудина и др.)

21 . Какой самостоятельный психический процесс авторы называют простейшим? Почему он является простейшим? В чём проявляется субъективный характер образов восприятия?

В правильном ответе должны быть ответы на вопросы:

1) ощущение;

2) в реальной жизни ощущения отдельно, сами по себе, как правило, не существуют: они входят в сложные процессы восприятия, лежат в основе представления, воображения;

3) они зависят от особенностей человека, от его убеждений и установок, от его жизненного опыта и знаний, обученности и способностей, от его интересов и того смысла, который имеет для него познание данного предмета или явления; наконец, от его настроения в данный момент.

Ответы могут быть даны в иной, близкой по смыслу форме

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10738.

22 . Почему авторы называют образы представления образами памяти? Какое определение восприятия приводится в тексте? Основываясь на обществоведческих знаниях, укажите ступень (вид) познания, которой соответствуют ощущение, восприятие и представление.

В правильном ответе должны быть следующие элементы:

1) ответы на два вопроса;

— образы представления — это психические образы не воспринимаемых в данный момент предметов или явлений, которые основаны на прошлом их восприятии;

— наглядно-образное отражение действующих в данный момент на органы чувств вещей, предметов, а не отдельных их свойств и признаков;

2) указана ступень познания — чувственное познание.

Ответы могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10739.

23 . Назовите четыре свойства образов восприятия и конкретизируйте их пояснениями (сначала назовите свойство, затем приведите пояснение).

В правильном ответе должен быть названы свойства, конкретизированные пояснениями, допустим:

— целостное, осознанное отражение (при взгляде на картину «Девочка с персиками» возникает образ девочки и окружающих её предметов, а не набор изолированных цветов и геометрических форм);

— отражение объекта познания, а не процессов, происходящих в нервной системе человека, которые приводят к созданию этого образа (чувственное познание биологически заключается в деятельности анализаторов, передающих соответствующие сигналы в кору больших полушарий головного мозга, в результате у слушателя «Лунной сонаты» складываются музыкальные образы);

— недоступность постороннему наблюдателю (музыкальные образы, возникающие при прослушивании «Лунной сонаты», — это индивидуальные чувства, переживания, визуальные образы, которые являются достоянием внутреннего мира личности);

— существенные различия у разных людей (школьник и пожилой человек по-разному воспринимают рассказы Чехова, потому что обладают различным жизненным опытом).

Могут быть приведены другие уместные примеры.

Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто (отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве примеров)

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10740.

24 . В истории философии существуют теории, утверждающие, что ощущение, восприятие и представление выполняют главную, ведущую роль в процессе познания. Приведите два аргумента, которые могли представить сторонники таких теорий, и два аргумента противников данных теорий.

Правильном ответе должны быть следующие элементы:

1) аргументы сторонников, например:

— это единственный канал, который непосредственно связывает человека с внешним миром;

— это возможность постичь внешнюю сторону предметов, явлений и процессов, узнать, каков окружающий мир;

— это возможность ориентироваться в окружающей среде (в пространстве>;

2) аргументы противников, например:

— на основе ощущения, восприятия и представления (чувственного познания) невозможно получение научного знания;

— чувственное познание не проникает в сущность предметов, явлений и процессов, не постигает законы и закономерности окружающего мира.

Могут быть приведены иные уместные аргументы

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10741.

25 . Используя обществоведческие знания:

1) раскройте смысл понятия «экономический рост»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о показателях экономического роста;

— одно предложение, содержащее информацию о темпе роста.

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) смысл понятия, например: Увеличение объёмов созданных за определённый период товаров и услуг;

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия.)

2) одно предложение с информацией о показателях экономического роста, опирающейся на знания курса, например: Показателем экономического роста выступает внутренний валовой продукт;

(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о показателях экономического роста.)

3) одно предложение, содержащее информацию о темпе роста, например: Темп роста определяется отношением последующего уровня к предыдущему или любому другому, принятому за базу сравнения.

(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о темпе роста.)

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 11003.

В правильном ответе должны быть названы функции и приведены соответствующие примеры:

1) электоральная (например, в выборах в Государственную Думу РФ приняли участие 14 политических партий);

2) политическая социализация (например, в партийной печати был опубликован цикл статей о возрастающей роли политики в современном обществе);

3) представительство интересов определённых социальных групп во властных структурах (например, в Государственной думе России начала прошлого века Партия эсэров выступала выразительницей интересов крестьянства).

Могут быть названы и проиллюстрированы другие функции, приведены другие примеры

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10540.

27 . Известный латиноамериканский спортсмен, призёр Олимпийских игр, которому исполнилось 18 лет, хочет стать гражданином РФ. Какое основание приобретения гражданства соответствует приведённой ситуации? Назовите ещё два любых основания приобретения гражданства Российской Федерации. Выскажите предположение: на какой порядок приобретения гражданства РФ может рассчитывать спортсмен.

Правильный ответ должен содержать:

1) ответ на первый вопрос: приём в гражданство;

2) основания приобретения гражданства РФ, например:

— по рождению;

— в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации;

— выбор гражданства (оптация);

3) предположение: на приём в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 11295.

28 . Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Политический процесс». Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два или более детализированы в подпунктах (количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта.)

При анализе ответа учитывается:

— соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа;

— наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание данной темы по существу;

— количество подпунктов каждого пункта;

— корректность формулировок пунктов плана

Один из вариантов плана раскрытия данной темы:

1. Понятие «политический процесс» в широком и узком смысле. Политический процессе как отражение динамики общественных изменений.

2. Субъекты политического процесса: а) государство и иные политические институты; б) политические лидеры; в) политические элиты; г) социальные группы и общности; д) массы и отдельные граждане.

3. Формы протекания политического процесса: а) эволюционная; б) революционная; в) застойная.

4. Классификация политических процессов в обществе: а) по результату — процесс демократизации, процесс становления гражданского общества, процесс становления парламентаризма и пр.; б) по характеру отношений между участниками — кооперативный, конфликтный, конкурентный; в) по масштабу — локальный, национальный, глобальный.

5. Факторы, влияющие на политический процесс.

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10745.

Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1-29.5).

29 . Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания.

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания (соответствующие понятия, теоретические положения).

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух социальных фактов/примеров из различных источников:

— из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели социальных ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернет-ресурсов социологических служб;

— из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и жизни Ваших родственников/знакомых, прочитанные книги, просмотренные кинофильмы / театральные постановки и др.;

— из истории, включая историю науки и техники, литературы и искусства.

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое положение, рассуждение или вывод/быть с ними явно связан. По своему содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны дублировать друг друга ).

| 29.1 Философия | «Нравственная сила, как и мысль, безгранична». (О. де Бальзак) |

| 29.2 Экономика | «Налоги — это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе». (О. Холмс) |

| 29.3 Социология, социальная психология | «Истинный показатель цивилизации не уровень богатства и образования, не величина городов, не обилие урожаев, а облик человека, воспитываемого страной». (Р. Эмерсон) |

| 29.4 Политология | «Совершенно несправедливо винить демократию за политические недостатки демократического государства. Правильнее было бы обвинить в этом самих себя, то есть граждан демократического государства». (К. Поппер) |

| 29.5 Правоведение | «Всегда везде для всех да будет правый суд». (П. Корнель) |

Подсказка к этому вопросу еще не внесена, но скоро появится =)

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 11384.

Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве примеров.

Studarium. ru

19.10.2020 16:27:26

2020-10-19 16:27:26

Источники:

Https://studarium. ru/job/7021

В истории философии существуют теории, утверждающие, что ощущение, восприятие и представление выполняют главную, ведущую роль в процессе познания. Приведите два аргумента, которые могли представить сторонники таких теорий, и два аргумента противников данных теорий. » /> » /> .keyword { color: red; } В истории философии существуют теории утверждающие что ощущение восприятие и представление егэ

В истории философии существуют теории утверждающие что ощущение восприятие и представление егэ

В истории философии существуют теории утверждающие что ощущение восприятие и представление егэ

Задание ЕГЭ по обществознанию

Линия заданий — 24

Наслаждайтесь Интересным учебником и решайте Десятки тестов на Studarium,

Мы всегда рады вам! =)

Ощущение — это отражение отдельных, элементарных свойств (признаков) предмета и явлений окружающего мира при их непосредственном воздействии в данный момент на органы чувств человека. В реальной жизни ощущения отдельно, сами по себе, как правило, не существуют: они входят в сложные процессы восприятия, лежат в основе представления, воображения. Но именно с них начинаются эти сложные психические процессы. Поэтому ощущения выделяют из психической деятельности человека, рассматривают и изучают как относительно самостоятельный простейший психический процесс.

Из разных ощущений складываются целостные психические образы, к ним относятся образы восприятия и образы представления. Восприятие — это наглядно-образное отражение действующих в данный момент на органы чувств вещей, предметов, а не отдельных их свойств и признаков. Образы восприятия обладают рядом важных свойств. Образ восприятия — это целостное, осознанное отражение познаваемого предмета или явления психики. В образе восприятия отражается объект познания, а не процессы, происходящие в нервной системе человека, которые приводят к созданию этого образа. Создаваемый у человека образ восприятия недоступен постороннему наблюдателю и имеет существенные различия у разных людей. Они зависят от особенностей человека, от его убеждений и установок, от его жизненного опыта и знаний, обученности и способностей, от его интересов и того смысла, который имеет для него познание данного предмета или явления; наконец, от его настроения в данный момент.

Образы представления — психические образы не воспринимаемых в данный момент предметов или явлений, которые основаны на прошлом их восприятии. Иными словами, образы представления — это образы памяти. Образы представления существенно отличаются от соответствующих им образов восприятия, на основе которых они возникли. Если образы восприятия — результат одномоментного процесса и при исчезновении предмета восприятия исчезает образ восприятия (он или забывается, или же переходит в образ представления), то образы представления сохраняются долгое время. При этом они не остаются неизменными: с течением времени они приобретают более абстрактный, обобщённый характер.

(Т. С. Назарова, Е. М. Тихомирова, И. Ю. Кудина и др.)

10741. В истории философии существуют теории, утверждающие, что ощущение, восприятие и представление выполняют главную, ведущую роль в процессе познания. Приведите два аргумента, которые могли представить сторонники таких теорий, и два аргумента противников данных теорий.

Правильном ответе должны быть следующие элементы:

1) аргументы сторонников, например:

— это единственный канал, который непосредственно связывает человека с внешним миром;

— это возможность постичь внешнюю сторону предметов, явлений и процессов, узнать, каков окружающий мир;

— это возможность ориентироваться в окружающей среде (в пространстве>;

2) аргументы противников, например:

— на основе ощущения, восприятия и представления (чувственного познания) невозможно получение научного знания;

— чувственное познание не проникает в сущность предметов, явлений и процессов, не постигает законы и закономерности окружающего мира.

Могут быть приведены иные уместные аргументы

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 10741.

При этом они не остаются неизменными с течением времени они приобретают более абстрактный, обобщённый характер.

Studarium. ru

01.04.2019 0:16:32

2019-04-01 00:16:32

Источники:

Https://studarium. ru/question/10741

1. Вспоминай формулы по каждой теме

2. Решай новые задачи каждый день

3. Вдумчиво разбирай решения

Текст к задаче

Чем же общество отличается от естественных, “псевдосоциальных” объединений животных особей? Прежде всего тем, что это целостность надбиологическая. Она покоится не на функциональной дифференциации организмов и даже не на органической дифференциации их потребностей и стимулов, а на единстве культурных норм. Общества в точном смысле слова нет там, где нет культуры, то есть “сверхприродной” нормативно-ценностной системы, регулирующей индивидуальное поведение. Таков один из важных выводов современной антропологии.

Итак, наличие культуры отличает человеческое общество от любого объединения животных особей. Однако оно ещё не объясняет ни того, как общество возможно, ни того, как оно на деле возникло. Выражаясь философским языком, культура — это форма, в которой развиваются и передаются из поколения в поколение взаимосвязи человеческих индивидов, но вовсе не причина, в силу которой они образуются и воспроизводятся.

Культура всегда уже предполагает систему жизнеобеспечения. Только там, где существует производство (постоянно возобновляющийся процесс труда), может иметь место социокультурное объединение людей.

Материальное производство есть преобразование природных объектов, материальное творчество. Оно вызывает на свет мир артефактов — “содеянных вещей”, начиная с каменного наконечника стрелы и кончая компьютером. Именно наличие элементов материальной культуры служит простейшим и вместе с тем надёжнейшим свидетельством присутствия Homo sapiens внутри какого-то временного периода или пространственного ареала.

Материальное производство как созидательный процесс, в котором воплощены различные способности человека, обозначается в философии понятием “предметнопрактическая деятельность”. Это понятие имеет в виду осмысленную работу, воплощающуюся в некотором полезном (значимом для человека) продукте, а следовательно, обладающую осознанно целесообразным характером. Оно (пусть неявным образом) содержит в себе представление о таких качествах действующего субъекта, как самосознание и рациональное мышление…

Представляя собой существо социальное, человек вместе с тем является частью природы. С этой точки зрения люди принадлежат к высшим млекопитающим, образуя особый вид Homo sapiens, а следовательно, человек оказывается существом биологическим… Напомним, что Аристотель называл человека “политическим животным”, подчёркивая тем самым наличие в человеке двух начал: животного (биологического) и политического (социального). Проблема же заключается в том, какое из этих начал является доминирующим, определяющим в формировании способностей, чувств, поведения, действий человека и каким образом осуществляется взаимосвязь биологического и социального в человеке.

(И. Фролов и др.)

№21 Что позволяет авторам характеризовать общество как надбиологическую целостность? Какие два объяснения смысла понятия “культура” приведены в тексте? Какое необходимое условие социокультурного объединения людей отмечено авторами?

№22 Какие качества человека как социального существа называют авторы? (Назовите любые два качества). Какой признак биологической сущности человека упомянут в тексте? Используя обществоведческие знания, объясните, чем занимается наука антропология.

№23 Привлекая факты общественной жизни и личный социальный опыт, проиллюстрируйте тремя примерами учёт в социальной жизни биологически обусловленных различий между большими группами людей. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

№24 Используя текст и обществоведческие знания, приведите три подтверждения того, что культурные нормы обеспечивают единство общества.

№ 21 Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) ответ на первый вопрос: то, что общество покоится не на функциональной дифференциации организмов и даже не на органической дифференциации их потребностей и стимулов, а на единстве культурных норм;

2) ответ на второй вопрос:

— “сверхприродная” нормативно-ценностная система, регулирующая индивидуальное поведение;

— форма, в которой развиваются и передаются из поколения в поколение взаимосвязи человеческих индивидов;

3) ответ на третий вопрос: наличие производства.

№ 22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:

1) ответ на первый вопрос, например: способность к предметно-практической деятельности, самосознание и рациональное мышление.

2) ответ на второй вопрос, например: принадлежность к высшим млекопитающим.

3) объяснение, например: изучением человека, его происхождения, развития, существования в природной (естественной) и культурной (искусственной) средах.

№ 23 Могут быть приведены такие примеры:

1) в Гражданском кодексе РФ зафиксирован особый правовой статус несовершеннолетних граждан, который в части дееспособности отличается от правового статуса совершеннолетних;

2) Конституция РФ гарантирует пенсионное обеспечение граждан старшего возраста;

3) в культуре нашего народа выработаны определённые стереотипы гендерных моделей поведения.

№24 Могут быть приведены такие подтверждения:

1) культурные нормы обеспечивают коммуникацию людей, их совместную деятельность;