ОТВЕТЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

по теме: СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ.

ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ СПОРОВЫХ РАСТЕНИЙ.

Задание 1 .

1. Рассмотрите

предложенную схему классификации растений. Запишите в ответе пропущенный

термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

Пояснение.

На схеме не хватает плаунов, поскольку к

высшим споровым растениям относятся: хвощи, плауны, папоротники, мхи.

Ответ: плауны.

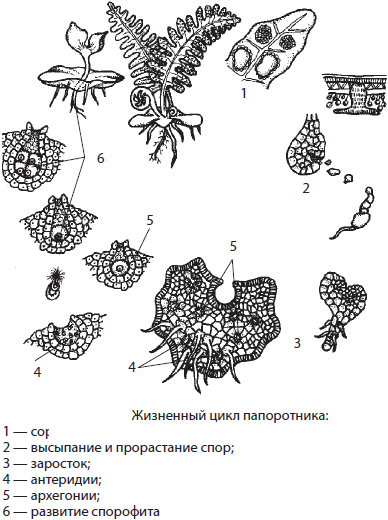

2. Рассмотрите

предложенную схему развития споровых растений. Запишите в ответе пропущенный

термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

Пояснение.

Изображены стадии развития мха и

папоротника. На месте знака вопроса необходимо написать «заросток».

Ответ: заросток.

3. Все

приведённые ниже признаки, кроме двух, — диплоидные стадии развития мха.

Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите

в ответ цифры, под которыми они указаны.

1) спорофит

2) спорангий

3) листья

4) спора

5) зигота

Пояснение.

Споры, образующиеся на спорофите и дающие

начало гаметофиту, формируются в спорангиях путем мейоза и всегда гаплоидны.

Спорангий мхов представляет в большинстве случаев бокальчатую многослойную

структуру, заполненную диплоидной спорогенной тканью, из которой и развиваются

посредством мейоза гаплоидные споры.

С образованием споры начинается гаплоидная

фаза в жизненном цикле мха, которая заканчивается образованием гамет. Гаметы

образуются на гаметофите (листостебельное растение) мха. Зигота, образующаяся в

архегонии гаметофита, не теряет с ним связи и формирует спорофит, который

фактически паразитирует на гаметофите.

Диплоидные стадии —спорофит, спорангий,

зигота. Гаплоидные стадии «выпадают» из списка: спора, листья.

Ответ: 34.

Задание 9.

4. Растения

отдела Папоротниковидные характеризуются следующими признаками:

1) оплодотворение происходит в водной среде

2) образуется обоеполый заросток

3) орган размножения — цветок

4) опыляются насекомыми

5) не имеют корней

6) на нижней стороне листьев образуются

споры

Пояснение.

Под цифрами 3, 4 — признаки цветковых, 5

— признак мхов.

Заросток обоеполый, служит для полового

воспроизведения папоротника. В микроскоп можно увидеть, что верхняя сторона его

гладкая, а на нижней имеются тончайшие волоски-ризоиды, служащие для

прикрепления его к влажной почве. Между волосками попадаются маленькие полые

бугорки (антеридии), содержащие в себе множество мельчайших сперматозоидов.

Ближе к сердцевидной выемке заростка на

той же нижней стороне находятся удлиненные вздутия с канальцами, ведущими

внутрь. На дне каждого такого бугорка (архегония) находится женская половая

клетка — яйцеклетка, с которой происходит слияние одного из сперматозоидов.

Ответ: 126.

5. Какие

растения относят к водорослям?

1) сфагнум

2) хламидомонада

3) папоротник мужской

4) улотрикс

5) спирогира

6) ряска

Пояснение.

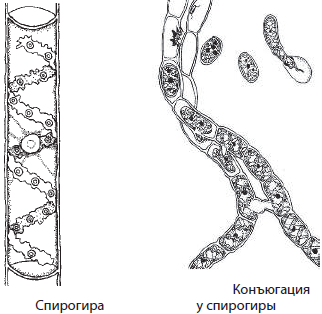

Водоросли: хламидомонада, улотрикс,

спирогира. Под цифрами 1 — мох, 3 — папоротник, 6 — покрытосеменное

растение.

Ответ: 245.

6. Сходство

мхов и папоротников проявляется в

1) размножении спорами

2) дифференциация на органы и ткани

3) оплодотворении, которое происходит вне

водной среды

4) автотрофном способе питания

5) перекрёстном опылении насекомыми

6) преобладании среди них древесных форм

Пояснение.

Общие признаки высших споровых растений.

1. Наличие многоклеточных антеридиев

(мужских органов полового размножения) и архегониев (женских органов полового

размножения) и многоклеточных спорангиев (бесполое размножение).

2. Чередование диплоидной (бесполое

поколение — спорофит) и гаплоидной фаз (половое поколение — гаметофит) в

жизненном цикле; у большинства организмов гаметофиты раздельнополые.

3. Растения, имеющие зародыш (признак,

отличающий их от водорослей) и размножающиеся спорами.

4. Дифференцированный спорофит (органы и

ткани).

Верный ответ: размножение спорами,

дифференциация на органы и ткани, автотрофы. Автотрофный способ питания —

характерен всем растениям, но в данных вариантах ответов — он характеризует

сходство мхов и папоротников. Под цифрами 3, 5, 6 — признаки, характерные для

семенных растений.

Ответ: 124.

7. Выберите

три правильных ответа из шести. Какие из перечисленных особенностей строения и

жизнедеятельности характерны для мхов:

1) корни отсутствуют

2) имеется хорошо развитая корневая

система

3) размножаются семенами

4) размножаются спорами

5) цветки мелкие, невзрачные

6) для размножения нужна вода

Пояснение.

Под цифрами 2, 3, 5 — характерно для

цветковых растений.

Ответ: 146.

8. Выберите

три верных Ответа из шести. Папоротники относят к царству растений, так как

1) в процессе дыхания они поглощают

кислород и выделяют углекислый газ

2) в процессе фотосинтеза они образуют

органические вещества и выделяют в атмосферу кислород

3) их клетки содержат хлоропласты

4) их клетки содержат цитоплазму

5) выполняют роль консументов в экосистеме

6) клеточная стенка состоит из целлюлозы

Пояснение.

Папоротники относят к царству растений,

так как: в процессе фотосинтеза они образуют органические вещества

и выделяют в атмосферу кислород; их клетки содержат хлоропласты;

клеточная стенка состоит из целлюлозы. Под цифрами 1, 4 и 5 — неверные

утверждения. В цепи питания они продуценты; 1, 4 — признаки всех живых

организмов.

Ответ: 236

9. Выберите

признаки мохообразных.

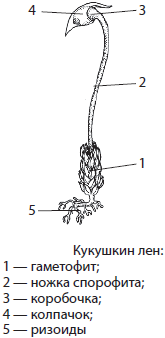

1) преобладающее поколение — гаметофит

2) спорофит представлен коробочкой со

спорами

3) преобладает спорофит

4) гаметофит и спорофит — разные растения

5) спорофит и гаметофит находятся на одном

растении

6) гаметофит представлен заростком

Пояснение.

Под цифрами 1, 2, 5 — признаки

мохообразных; 3, 4, 6 — признаки папоротникообразных.

Ответ: 125.

10. Какие

из приведённых ниже растений образуют семена?

1) орляк

2) сосна

3) сфагнум

4) яблоня

5) малина

6) кукушкин лён

Пояснение.

Орляк — папоротник, сфагнум и кукушкин

лен — мох. Это споровые растения. Сосна, яблоня и малина размножаются

семенами.

Ответ: 245.

11. Какие

признаки являются общими для моховидных и папоротникообразных растений?

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) в размножении зависят от воды

2) имеют проводящие ткани

3) имеют корни и побеги с листьями

4) имеют вегетативные органы

5) образуют семена

6) размножаются спорами

Пояснение.

Под цифрами 1, 4, 6 — признаки сходства

моховидных и папоротникообразных.

Под цифрой 2 — признак папоротниковидных

(в стебле хорошо развита проводящая ткань, между пучками которой располагаются

клетки основной — паренхимной ткани), а моховидные — низкорослые многолетние

травянистые растения — у большинства из них тело расчленено на стебель и

листья, но встречаются и слоевищные формы; вегетативные органы сформированы

ассимиляционной, проводящей, запасающей и покровной тканями. Однако в отличие

от других высших растений у моховидных отсутствуют настоящие сосуды и

механические ткани.

Под цифрой 3 — у моховидных корней нет,

есть орган прикрепления — ризоиды. Тело папоротника состоит из листовых

пластинок, черешка, видоизменённого побега и корней (вегетативного и

придаточного). Листья папоротника называются вайя.

Под цифрой 5 — и моховидные и и

папоротниковидные размножаются спорами, семенными являются — голосеменные и

покрытосеменные.

Ответ: 146.

12. Известно,

что папоротник орляк — это споровое растение, с развитыми проводящими

тканями, размножающееся как бесполым, так и половым путём. Выберите из

приведённого ниже текста три утверждения, относящиеся к

описанию перечисленных выше признаков организма.

(1) Среди папоротникообразных растений в

настоящее время встречаются как травянистые, так и деревянистые растения. (2) В

цикле развития преобладает спорофит — взрослое, наземное растение. (3)

Гаметофит папоротника представлен маленьким заростком, на котором образуются

гаметы. (4) В высоту папоротники могут достигать нескольких метров, не

испытывая затруднений в поступлении воды к листьям (вайям). (5) Папоротники —

наземные растения, широко распространённые в разных ярусах леса. (6) На нижней

стороне вайи можно заметить коричневые образования — сорусы, содержащие споры.

Пояснение.

Все указанные предложения описывают

папоротник, но нам нужно выбрать те предложения, которые соответсвуют

выделенному утверждению: «споровое растение, с развитыми проводящими тканями,

размножающееся как бесполым, так и половым путём». Гаметофит папоротника

представлен маленьким подземным заростком, на котором образуются гаметы —

размножающееся половым путём. В высоту папоротники могут достигать нескольких

метров, не испытывая затруднений в поступлении воды к листьям (вайям) — с

развитыми проводящими тканями. На нижней стороне вайи можно заметить коричневые

образования — сорусы, содержащие споры — споровое растение.

Ответ: 346.

Примечание.

Предложение (2) «В цикле развития

преобладает спорофит — взрослое, наземное растение» — неверное, не

характеризует папоротник как споровое растение, т. к., например, в жизненном

цикле Покрытосеменных растений тоже преобладает спорофит, но они являются

семенными растениями.

От составителей сайта:

(3) Гаметофит папоротника представлен

маленьким подземным заростком, на котором образуются гаметы. —

из 3 предложения исключили слово «подземный», которое было в

первоисточнике.

13. Выберите

три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они

указаны.

Если у растения сформировался побег,

изображённый на рисунке, то для этого растения характерны:

1) мелкие чешуйчатые листья

2) оплодотворение при помощи воды

3) семенное размножение

4) образование плодов на верхушке побега

5) развитие листостебельного растения из

протонемы

6) наличие хорошо развитой корневой

системы

Пояснение.

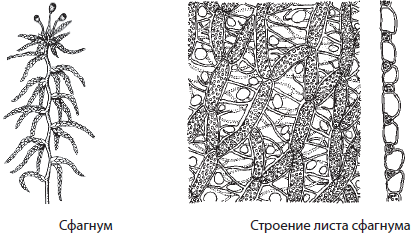

На рисунке изображен сфагнум. Отдел

Моховидные. Самую многочисленную группу моховидных составляет класс Настоящие

мхи (около 10 тыс. видов), включающий зеленые и сфагновые мхи.

Признаки Моховидных:

1) мелкие чешуйчатые листья

2) оплодотворение при помощи воды

5) развитие листостебельного растения из

протонемы

Ответ: 125.

Задание 10.

14. Установите

соответствие между водорослями и покрытосеменными растениями и признаками,

характерными для этих растений.

|

ПРИЗНАКИ |

РАСТЕНИЯ |

|

|

А) Первые, наиболее древние растения. Б) Господствующая группа растений на Земле. В) Не имеют органов и тканей. Г) Имеют вегетативные и генеративные органы. Д) Имеют приспособления к опылению, распространению плодов и Е) Тело состоит из одной или множества сходных клеток. |

1) водоросли 2) покрытосеменные растения |

Запишите в ответ цифры,

расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Пояснение.

Водоросли не имеют

органов и тканей, тело состоит из слоевища, это самые древние организмы.

Ответ: 121221.

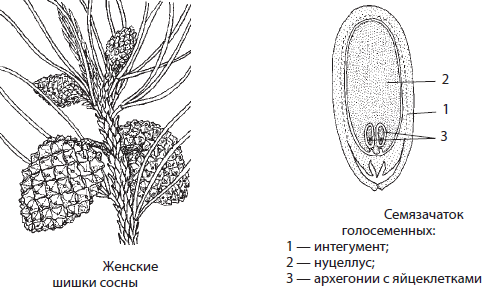

15. Установите

соответствие между признаком растений и его принадлежностью к отделу.

|

ПРИЗНАК РАСТЕНИЙ |

ОТДЕЛ |

|

|

1) Папоротниковидные 2) Голосеменные |

А) не выносят засушливых условий Б) представлены только деревьями и кустарниками В) имеют семязачаток Г) образуют пыльцу Д) для полового размножения необходима вода |

Запишите в ответ цифры,

расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Пояснение.

Папоротники

размножаются при помощи воды, не образуют семян и не могут жить в засушливых

условиях.

Ответ: 12221.

16. Установите

соответствие между представителями растительного царства и их особенностями.

|

ПРЕДСТАВИТЕЛИ |

ОСОБЕННОСТИ |

|

|

1) Мхи 2) Папоротники |

А) в почве закрепляются ризоидами Б) в цикле развития преобладает спорофит В) споры образуются в коробочках Г) споры образуются в спорангиях, на нижней стороне листьев Д) из споры развивается заросток Е) из споры развивается зелёная нить |

Запишите в ответ цифры,

расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Пояснение.

Мхи не имеют корней,

закрепляются в почве ризоидами, споры развиваются в коробочках, в цикле

развития преобладает гаметофит. Спора прорастает в зеленую нить — протонему.

Ответ: 121221.

17. Установите

соответствие между признаком растений и отделом, для которого этот признак

характерен.

|

ПРИЗНАК РАСТЕНИЙ |

ОТДЕЛ |

|

|

1) Моховидные 2) Папоротниковидные |

А) отсутствие корней Б) развитая проводящая система В) наличие водоносных клеток Г) недоразвита проводящая система, поэтому размеры растения Д) спорофит преобладает над гаметофитом |

Запишите в ответ цифры,

расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Пояснение.

У мхов вместо корней

ризоиды, у сфагнума развиты водоносные клетки, и только у мхов гаметофит

преобладает над спорофитом.

Ответ: 12112.

18. Установите

соответствие между признаком растений и отделом, к которому их относят.

|

ПРИЗНАК РАСТЕНИЙ |

ОТДЕЛ |

|

|

А) не выносят засушливых условий Б) жизненная форма — деревья и кустарники В) яйцеклетка созревает в семязачатке Г) образуют мелкую сухую пыльцу Д) в цикле развития присутствует заросток |

1) Папоротниковидные 2) Голосеменные |

Запишите в ответ цифры,

расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Пояснение.

Папоротники не могут

размножаться без воды, а в цикле развития стадия гаметофита представлена в виде

заростка. Остальные перечисленные признаки относятся к голосеменным.

Ответ: 12221.

19. Установите

соответствие между признаком растения и систематической группой, для которой он

характерен.

|

ПРИЗНАК |

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА |

|

|

A) в цикле развития преобладает гаметофит Б) взрослое растение — спорофит B) споры образуются в коробочках Г) споры образуются в спорангиях на нижней стороне листьев Д) из споры развивается заросток Е) из споры развивается предросток (протонема) |

1) Моховидные 2) Папоротниковидные |

Запишите в ответ цифры,

расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Пояснение.

Моховидные: в цикле

развития преобладает гаметофит, споры образуются в коробочках, из споры

развивается предросток (протонема). Папоротниковидные: взрослое растение —

спорофит, споры образуются в спорангиях на нижней стороне листьев, из споры

развивается заросток.

Ответ: 121221.

20. Установите

соответствие между характеристикой и группой растений.

|

ХАРАКТЕРИСТИКА |

ГРУППА РАСТЕНИЙ |

|

|

А) не имеют тканей Б) не имеют органов В) имеют коробочки со спорами Г) у некоторых представителей имеются водоносные Д) спорофит развивается на гаметофите Е) содержат одноклеточные и многоклеточные организмы |

1) Зелёные водоросли 2) Моховидные |

Запишите в ответ цифры,

расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Пояснение.

Зелёные водоросли:

не имеют тканей, не имеют органов, содержат одноклеточные и многоклеточные

организмы. Моховидные: имеют коробочки со спорами, у некоторых

представителей имеются водоносные клетки (сфагнум, например), спорофит

развивается на гаметофите.

Ответ: 112221.

Пояснение.

Одноклеточные водоросли

(это не цианобактерии): хламидомонада, хлорелла, плеврококк, вольвокс

(колониальная водоросль).

21. Установите соответствие

между особенностью размножения и отделом растений, для которого она

характерна.

|

ОСОБЕННОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ |

ОТДЕЛ РАСТЕНИЙ |

|

|

А) преобладание гаметофита в цикле развития Б) преобладание бесполого поколения В) образование спор в коробочке (спорогоне) Г) развитие спорофита на гаметофите Д) образование гамет на заростке Е) образование предростка из споры |

1) Моховидные 2) Папоротниковидные |

Запишите в ответ цифры,

расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Пояснение.

Моховидные: преобладание

гаметофита в цикле развития, образование спор в коробочке (спорогоне),

развитие спорофита на гаметофите, образование предростка из

споры. Папоротниковидные: преобладание бесполого поколения, образование

гамет на заростке.

Ответ: 121121.

22. Мхи, в отличие от

покрытосеменных растений,

1) образуют половые

клетки

2) не имеют тканей

3) имеют ризоиды

4) являются фототрофами

5) размножаются

спорами

6) не имеют цветка

Пояснение.

Считаются первыми

растениями, вышедшими на сушу. У них впервые появляются стебель и листья.

Отличия от остальных высших растений: корней нет, вместо корней ризоиды;

ткани есть, но они плохо развиты (особенно механические и проводящие),

из-за этого все мхи являются небольшими травами; гаметофит доминирует

над спорофитом. Мхи размножаются спорами (бесполым способом).

Покрытосеменные не размножаются спорами, они размножаются семенами, хотя в

жизненном цикле есть спорофит и гаметофит, и формируются макро — и микроспоры.

Ответ: 356.

23. Установите

соответствие между признаком организма и организмом: к каждой позиции, данной в

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗМА |

ОРГАНИЗМ |

|

|

А) спорофит паразитирует на гаметофите Б) у спорофита имеется один спорогон В) гаметофит обоеполый Г) у спорофита есть корни Д) гаметофит многолетний Е) гаметофиты образуются из зелёной нити – протонемы |

1) мох кукушкин лён 2) папоротник орляк |

Запишите в таблицу

выбранные цифры под соответствующими буквами.

Пояснение.

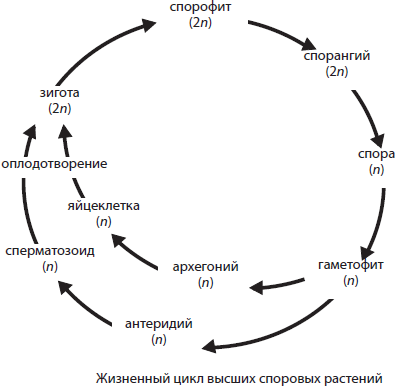

Мох кукушкин лён:

спорофит паразитирует на гаметофите (спорофит — коробочка, сам не

фотосинтезирует, получает вещества от гаметофита); у спорофита имеется один

спорогон; гаметофит многолетний; гаметофиты образуются из зелёной нити —

протонемы. Папоротник орляк: гаметофит обоеполый (у кукушкина льна

раздельнополый); у спорофита есть корни.

Ответ: 112211.

24. Установите

соответствие между характеристиками и отделами растений: к каждой позиции,

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ХАРАКТЕРИСТИКИ |

ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ |

|

|

А) споры образуются в стробилах Б) клетки не дифференцированы В) основная стадия жизненного цикла гаплоидная Г) имеет придаточные корни Д) только сперматозоиды имеют жгутики Е) зимует в виде корневища |

1) Зелёные водоросли 2) Плауновидные |

Запишите в таблицу

выбранные цифры под соответствующими буквами.

Пояснение.

1) Зелёные водоросли

(Низшие растения): Б) клетки не дифференцированы; В) основная стадия жизненного

цикла гаплоидная;

2) Плауновидные (Высшие

растения): А) споры образуются в стробилах; Г) имеет придаточные корни; Д)

только сперматозоиды имеют жгутики (у водорослей гаметы одинаковые — со

жгутиками); Е) зимует в виде корневища

Ответ: 211222

25. Установите

соответствие между характеристиками и отделами растений: к каждой позиции,

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ХАРАКТЕРИСТИКИ |

ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ |

|

|

А) гаметофит представлен заростком Б) представлены древесными или кустарни- ковыми формами В) не нуждаются в воде для размножения Г) образуют семена в женских стробилах Д) имеют только придаточные корни Е) споры развиваются в спорангиях на листьях |

1) Папоротниковидные 2) Голосеменные |

Запишите в таблицу

выбранные цифры под соответствующими буквами.

Пояснение.

1) Папоротниковидные:

А) гаметофит представлен заростком; Д) имеют только придаточные корни; Е) споры

развиваются в спорангиях на листьях

2) Голосеменные: Б)

представлены древесными или кустарниковыми формами; В) не нуждаются в воде для

размножения; Г) образуют семена в женских стробилах

Ответ: 122211

26. Установите

соответствие между характеристиками и представителями организмов: к каждой

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго

столбца.

|

ХАРАКТЕРИСТИКА |

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ |

|

|

А. тело представлено талломом Б. листья редуцированы до чешуй В. споры развиваются в колосках Г. преобладание гаметофита Д. развито корневище с придаточными корнями в узлах Е. образует подвижные зооспоры |

1. 2. |

Запишите в таблицу

выбранные цифры под соответствующими буквами.

Пояснение.

На рисунке 1 — нитчатая

водоросль (улотрикс) и 2 — хвощ (летний и весенний побеги)

1. Водоросль: А. тело

представлено талломом; Г. преобладание гаметофита; Е. образует подвижные зооспоры

2. Хвощ: Б. листья

редуцированы до чешуй; В. споры развиваются в колосках; Д. развито корневище с

придаточными корнями в узлах

Ответ: 122121

27. Установите

соответствие между характеристиками и отделами растений: к каждой позиции,

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ХАРАКТЕРИСТИКА |

ОТДЕЛ |

|

|

А. в клетках содержатся разнообразные пластиды Б. хорошо развиты органы и ткани В. в клетках может присутствовать клеточный центр Г. образуют подвижные гаметы Д. зигота делится мейозом Е. в жизненном цикле преобладает спорофит |

1. Зелёные водоросли 2. Покрытосеменные |

Запишите в таблицу

выбранные цифры под соответствующими буквами.

Пояснение.

1. Зелёные водоросли:

В. в клетках может присутствовать клеточный центр; Г. образуют подвижные

гаметы; Д. зигота делится мейозом

2. Покрытосеменные: А.

в клетках содержатся разнообразные пластиды; Б. хорошо развиты органы и ткани;

Е. в жизненном цикле преобладает спорофит

Примечание

Пластиды — бесцветные

или окрашенные тельца в протоплазме растительных клеток, представляющие собой

сложную систему внутренних мембран и выполняющие различные функции.

В клетках высших

растений есть разнообразные пластиды: бесцветные пластиды называют

лейкопластами, различно окрашенные — хромопластами, зеленые — хлоропластами. В

клетках высших растений находится обычно от 10 до 200 пластид размером 3—10

мкм, чаще всего имеющих форму двояковыпуклой линзы.

У зелёных

водорослей — зеленые пластиды, называемые хроматофорами —

могут иметь звездчатую, лентовидную, сетчатую и другие формы.

У низших грибов –

хитридиомицетов – и у высших растений КЛЕТОЧНЫЙ ЦЕНТР отсутствует. Как

выяснилось, у водорослей, в клетках человека и у большинства животных наличие

клеточного центра необходимо для осуществления процессов митоза и мейоза.

28. Установите

соответствие между признаками и отделами растений: к каждому элементу первого

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

|

ПРИЗНАК |

ОТДЕЛ |

|

|

А) гаметофит редуцирован до нескольких клеток Б) споры образуются в шишках В) имеют стадию заростка в жизненном цикле Г) для оплодотворения необходима вода Д) стержневая корневая система Е) спорангии развиваются на нижней стороне листа |

1) Голосеменные 2) Папоротникообразные |

Запишите в таблицу

выбранные цифры под соответствующими буквами.

Пояснение.

1) Голосеменные: А)

гаметофит редуцирован до нескольких клеток; Б) споры образуются в шишках; Д)

стержневая корневая система

2) Папоротникообразные:

В) имеют стадию заростка в жизненном цикле; Г) для оплодотворения необходима

вода; Е) спорангии развиваются на нижней стороне листа

Ответ: 112212

29. Установите

соответствие между признаками и отделами растений: к каждому элементу первого

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

|

ПРИЗНАК |

ОТДЕЛ |

|

|

А) имеют придаточные корни Б) антеридии и архегонии расположены на заростке В) гаметофит представлен листостебельным растением Г) спорофит питается за счёт гаметофита Д) имеют развитую проводящую и механи- ческую ткань Е) из споры развивается протонема |

1) Папоротникообразные 2) Мохообразные |

Запишите в таблицу

выбранные цифры под соответствующими буквами.

Пояснение.

1) Папоротникообразные:

А) имеют придаточные корни; Б) антеридии и архегонии расположены на заростке;

Д) имеют развитую проводящую и механическую ткань;

2) Мохообразные: В)

гаметофит представлен листостебельным растением; Г) спорофит питается за счёт

гаметофита; Е) из споры развивается протонема

Ответ: 112212

30. Установите

соответствие между характеристиками и отделами растений: к каждой позиции,

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ХАРАКТЕРИСТИКИ |

ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ |

|

|

А) споры образуются в стробилах Б) клетки не дифференцированы В) основная стадия жизненного цикла гаплоидная Г) имеет придаточные корни Д) только сперматозоиды имеют жгутики Е) зимует в виде корневища |

1) Зелёные водоросли 2) Плауновидные |

Запишите в таблицу выбранные цифры под

соответствующими буквами.

Пояснение.

1) Зелёные водоросли (Низшие растения): Б)

клетки не дифференцированы; В) основная стадия жизненного цикла гаплоидная;

2) Плауновидные (Высшие растения): А)

споры образуются в стробилах; Г) имеет придаточные корни; Д) только

сперматозоиды имеют жгутики (у водорослей гаметы одинаковые — со жгутиками); Е)

зимует в виде корневища

Ответ: 211222

31. Установите

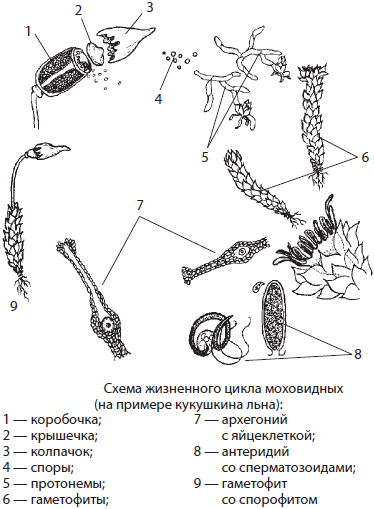

последовательность этапов развития мха кукушкина льна, начиная с

прорастания споры.

1) образование предростка

(протонемы)

2) оплодотворение при наличии воды

3) прорастание споры

4) развитие на предростке женских или

мужских растений

5) созревание на мужских растениях

сперматозоидов, на женских — яйцеклеток

6) развитие из зиготы на женском растении

коробочки со спорами

Пояснение.

Последовательность этапов: прорастание

споры → образование предростка (протонемы) → развитие на предростке

женских или мужских растений → созревание на мужских растениях сперматозоидов,

на женских — яйцеклеток → оплодотворение при наличии воды → развитие

из зиготы на женском растении коробочки со спорами.

Ответ: 314526.

Задание 11.

32. Установите последовательность стадий

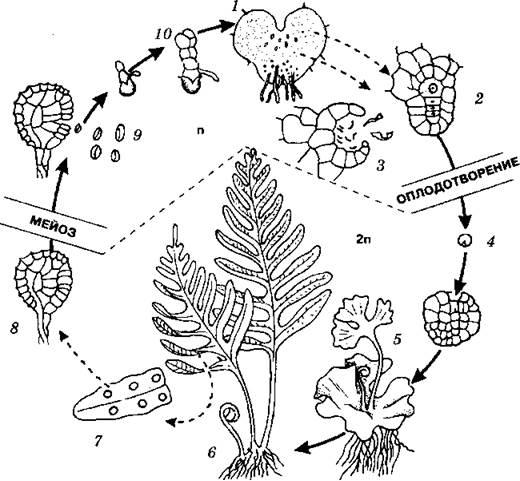

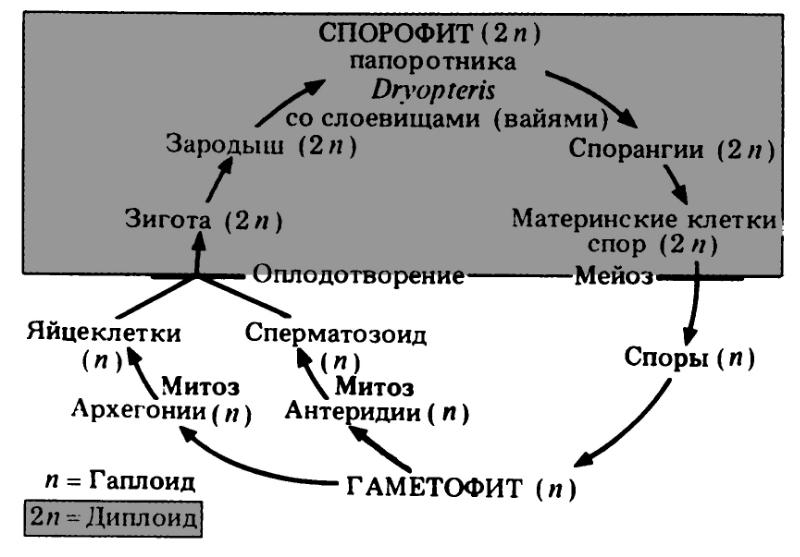

жизненного цикла папоротника орляка, начиная с оплодотворения.

В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

1) оплодотворение

2) развитие половых клеток

3) развитие спорангиев на листьях

4) развитие корневища

5) развитие заростка

6) развитие спор в спорангиях

Пояснение.

Последовательность стадий: оплодотворение

→ развитие спорофита (у которого есть корневище) → развитие спорангиев

на листьях → развитие спор в спорангиях → высыпание спор → прорастание

спор → развитие заростка (гаметофита) → развитие половых клеток.

Ответ: 143652.

33. Установите

последовательность расположения систематических таксонов, начиная с

наименьшего. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) Растения

2) Плаун

3) Эукариоты

4) Плауновидные

5) Плаун булавовидный

6) Плауновые

Пояснение.

Начиная с наименьшего, значит начинаем

вида:

5) Плаун булавовидный (ВИД) → 2) Плаун

(РОД) → 6) Плауновые (КЛАСС) → 4) Плауновидные (ОТДЕЛ) → 1) Растения (ЦАРСТВО)

→ 3) Эукариоты (ДОМЕН)

Ответ: 526413

Примечание.

Плауновидные — отдел высших споровых

растений.

Внутри отдела два класса: Плауновидные и

Полушниковые.

Класс Плауновые объединяет равноспоровые

растения. Современные плауновые представлены одним порядком, одним семейством

Плауновые и Двумя родами: плаун и филлоглоссум.

Задание 15.

34. Какие изменения в процессе эволюции

значительно повысили уровень организации растений? Запишите в ответ

цифры в порядке возрастания.

1) появление проводящих тканей

2) видоизменения листьев

3) возникновение мочковатой корневой

системы

4) появление семенного размножения

5) возникновение цветка

6) возникновение очерёдного листорасположения

Пояснение.

Ароморфозы растений: появление проводящих

тканей, появление семенного размножения, возникновение цветка.

Ответ: 145.

Задание 19.

35. Укажите правильную последовательность

систематических групп растений, начиная с наибольшей

1) Тимофеевка

2) Покрытосеменные

3) Злаковые

4) Однодольные

5) Тимофеевка луговая

Пояснение.

Отдел: Покрытосеменные.

Класс: Однодольные.

Семейство: Злаковые.

Род: Тимофеевка.

Вид: Тимофеевка луговая.

Ответ: 24315.

Задание 20.

36. Вставьте в текст «Синтез органических

веществ в растении» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для

этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в

приведённую ниже таблицу.

СИНТЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ

Энергию, необходимую для своего

существования, растения запасают в виде органических веществ. Эти вещества

синтезируются в ходе ___________ (А). Этот процесс протекает в клетках листа в

___________ (Б) — особых пластидах зелёного цвета. Они содержат особое

вещество зелёного цвета — ___________ (В). Обязательным условием

образования органических веществ помимо воды и углекислого газа является

___________ (Г).

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

|

1) дыхание |

2) испарение |

3) лейкопласт |

4) питание |

|

5) свет |

6) фотосинтез |

7) хлоропласт |

|

Запишите в ответ цифры, расположив их в

порядке, соответствующем буквам:

Пояснение.

Энергию, необходимую для своего

существования, растения запасают в виде органических веществ. Эти вещества

синтезируются в ходе фотосинтеза. Этот процесс протекает в клетках листа в

хлоропластах — особых пластидах зелёного цвета. Они содержат особое

вещество зелёного цвета — хлорофилл. Обязательным условием образования

органических веществ помимо воды и углекислого газа является свет.

Ответ: 6785.

Задание 21.

37. Пользуясь таблицей «Число устьиц на

1 мм2 листа» и знаниями курса биологии, выберите верные

утверждения

1) Устьица нужны для испарения воды и

газообмена с окружающей средой.

2) У злаков — пшеницы и овса — растут

на открытой местности, и число устьиц на обеих поверхностях примерно

одинаково.

3) Кувшинка — водное растение, устьица

находятся только на нижней стороне листа, и испарение происходит через его

поверхность.

4) Слива, яблоня и дуб — имеют устьица

только на нижней стороне листа, т.к. растут на открытой местности.

5) Количество и условия расположения

устьиц не зависит от места произрастания.

Пояснение.

Верные утверждения:

1) Устьица нужны для испарения воды и

газообмена с окружающей средой.

2) У злаков — пшеницы и овса — растут

на открытой местности, и число устьиц на обеих поверхностях примерно

одинаково. Их листья расположены вертикально, а не плоско по отношению

к солнечным лучам.

Ответ: 12.

Примечание.

Ответ 4 неверный, поскольку из утверждения

следуют, что устьица на нижней стороне, т.к. растут на открытой местности, что

логически неверное утверждение; если эти растения растут в лесу, устьица тоже

на нижней стороне.

Задание 25.

38. Назовите не менее 3-х особенностей

наземных растений, которые позволили им первыми освоить сушу. Ответ обоснуйте.

Пояснение.

1) Возникновение покровной ткани —

эпидермиса с устьицами, способствующей защите от испарения;

2) появление проводящей системы, обеспечивающей

транспорт веществ;

3) развитие механической ткани,

выполняющей опорную функцию;

4) образование ризоидов, с помощью которых

они закреплялись в почв

Задание 27.

39. Какой хромосомный набор характерен для

клеток зародыша и эндосперма семени, листьев цветкового растения. Объясните

результат в каждом случае.

Пояснение.

1) в клетках зародыша семени диплоидный набор хромосом — 2n,

так как зародыш развивается из зиготы — оплодотворённой яйцеклетки;

2) в клетках эндосперма семени триплоидный набор

хромосом — 3n, так как образуется при слиянии двух ядер центральной клетки

семязачатка (2n) и одного спермия (n);

3) клетки листьев цветкового растения имеют диплоидный набор

хромосом — 2n, так как взрослое растение развивается из зародыша.

Споровые растения

Автор статьи — Л.В. Окольнова.

Это растения, которые первыми освоили сушу. Их относят в высшим, т.к. по сравнению с водорослями, у них уже появились ткани и органы — приспособления для жизни в наземной среде.

Водоросли тоже размножаются спорами, но это водные организмы, самые простые по организации.

Основная особенность споровых — размножение специальными клетками — спорами.

Прежде, чем мы разберем, что из себя представляют споры, давайте вспомним, какие бывают клетки.

Клетки:

- соматические (или вегетативные) — клетки тела организма. У них двойной (диплоидный) набор хромосом, обозначается как 2n

- половые ( или генеративные, или гаметы) — это “половинчатые” клетки — их набор хромосом в 2 раза меньше, чем у соматических — 1n

Получается, что споры — это такие половые клетки ( или группы клеток) у растений. Растение, которое их образует — спорофит — оно диплоидное (2n)

НО:

У животных гаметы образуются путем мейоза, у растений — путем митоза.

У животных гаметы тут же сливаются, происходит оплодотворение, новый организм получает двойной — диплоидный (2n) набор хромосом.

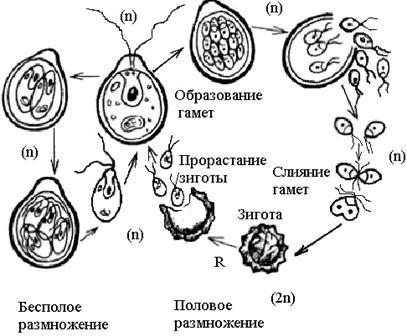

У споровых растений клетка споры прорастает в целый самостоятельный организм — гаметофит, который может опять производить половые клетки — гаметы.

Гаметы сливаются и образуют опять спорофит.

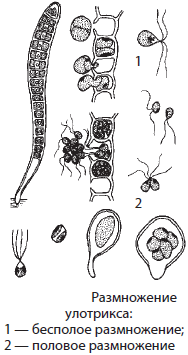

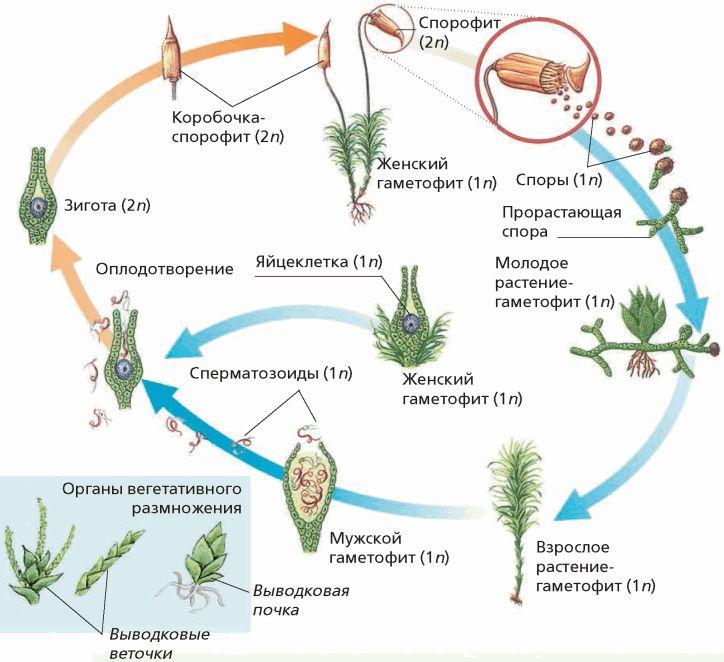

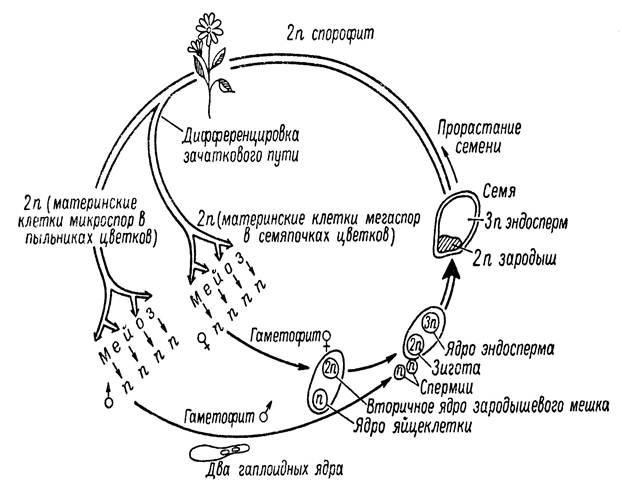

Получается, что жизнь споровых растений — своеобразный цикл — чередование спорофита и гаметофита.

У растений может преобладать какая-то фаза:

|

водоросли |

мхи |

хвощи и плауны |

папоротники |

|

преобладает спорофит |

преобладает гаметофит |

преобладает спорофит |

преобладает спорофит |

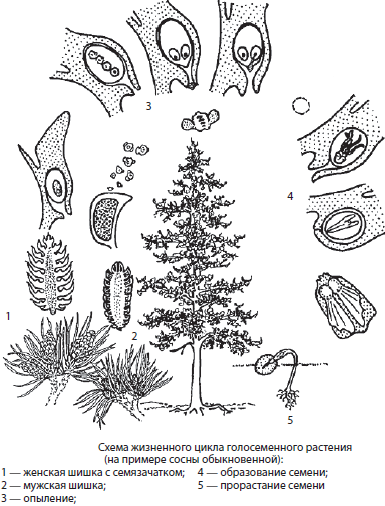

В целом, у всех споровых растений жизненный цикл выглядит следующим образом:

Зачем споровым растениям понадобились такие сложности, такая многостадийность в жизненном цикле?

Это были первые растения, освоившие молодую, далеко не комфортную сушу (мхи появились примерно 350 млн лет назад!)

Условия жизни были довольно сложными, поэтому каждая стадия старалась закрепиться, накопить побольше питательных веществ и уже потом развиваться дальше

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими статьями.

Информация на странице «Споровые растения» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в высшее учебное заведение или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими материалами из разделов нашего сайта.

Публикация обновлена:

09.03.2023

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 50 1–20 | 21–40 | 41–50

Добавить в вариант

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

1. У растений, как и у всех организмов, происходит обмен веществ. 2. Они дышат, питаются, растут и размножаются. 3. При дыхании они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. 4. Растения интенсивно растут только в первые годы жизни. 5. В цикле развития растения происходит смена полового и бесполого поколений. 6. Размножение и распространение растений осуществляются только с помощью семян.

Источник: ЕГЭ 18.04.2015. Досрочная волна.

Известно, что папоротник орляк — это споровое растение, с развитыми проводящими тканями, размножающееся как бесполым, так и половым путём. Выберите из приведённого ниже текста три утверждения, относящиеся к описанию перечисленных выше признаков организма.

(1) Среди папоротникообразных растений в настоящее время встречаются как травянистые, так и деревянистые растения. (2) В цикле развития преобладает спорофит — взрослое, наземное растение. (3) Гаметофит папоротника представлен маленьким заростком, на котором образуются гаметы. (4) В высоту папоротники могут достигать нескольких метров, не испытывая затруднений в поступлении воды к листьям (вайям). (5) Папоротники — наземные растения, широко распространённые в разных ярусах леса. (6) На нижней стороне вайи можно заметить коричневые образования — сорусы, содержащие споры.

Установите соответствие между представителями растительного царства и их особенностями.

ОСОБЕННОСТИ

А) листостебельное растение в почве закрепляется ризоидами

Б) в цикле развития преобладает спорофит

В) споры образуются в коробочках

Г) споры образуются в спорангиях, на нижней стороне листьев

Д) из споры развивается заросток

Е) из споры развивается зелёная нить

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Установите соответствие между особенностью размножения и отделом растений, для которого она характерна.

ОСОБЕННОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ

А) преобладание гаметофита в цикле развития

Б) преобладание бесполого поколения

В) образование спор в коробочке (спорогоне)

Г) развитие спорофита на гаметофите

Д) образование гамет на заростке

Е) образование предростка из споры

ОТДЕЛ РАСТЕНИЙ

1) Моховидные

2) Папоротниковидные

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2015 по биологии

Установите соответствие между характеристиками и отделами растений: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) наличие травянистых и древовидных форм

Б) преобладание гаметофита над спорофитом в цикле развития

В) корневище с придаточными корнями

Г) заросток с антеридиями и архегониями

Д) листостебельные растения с ризоидами

Е) спорофит в виде коробочки на ножке

ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ

1) Моховидные

2) Папоротниковидные

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Источник: ЕГЭ по биологии 2022. Досрочная волна

Установите соответствие между признаком растения и систематической группой, для которой он характерен.

ПРИЗНАК

A) в цикле развития преобладает гаметофит

Б) взрослое растение — спорофит

B) споры образуются в коробочках

Г) споры образуются в спорангиях на нижней стороне листьев

Д) из споры развивается заросток

Е) из споры развивается предросток (протонема)

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА

1) Моховидные

2) Папоротниковидные

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Центр, Урал. Вариант 3.

Установите соответствие между признаком растений и отделом, к которому их относят.

ПРИЗНАК РАСТЕНИЙ

А) не выносят засушливых условий

Б) жизненная форма — деревья и кустарники

В) яйцеклетка созревает в семязачатке

Г) образуют мелкую сухую пыльцу

Д) в цикле развития присутствует заросток

ОТДЕЛ

1) Папоротниковидные

2) Голосеменные

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д |

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2013 по биологии

В цикле развития папоротника орляка преобладает

В цикле развития папоротников преобладает стадия

Гаметофит доминирует в цикле развития

Установите правильную последовательность смены стадий в цикле развития мха, начиная с образования спор. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) образование спорофита

2) образование зелёной нити (протонемы)

3) формирование взрослого гаметофита

4) образование спор

5) оплодотворение

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Цикл развития хвоща». Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их.

(1)В цикле развития хвоща происходит смена полового и бесполого поколений. (2)Гаметофитом у хвоща служит заросток, который развивается из зиготы. (3)На нижней стороне заростка развиваются антеридии и архегонии. (4)В архегониях и антеридиях образуются гаметы. (5)Для оплодотворения хвощам необходима капельно-жидкая влага.

(6)Спорофитом у хвоща является листостебельное растение, у которого на нижней стороне листьев развиваются спорангии со спорами. (7)Споры образуются из спорогонной ткани путём митоза.

Источник: СтатГрад биология. 30.11.2018. Вариант БИ10202

В цикле развития сфагнума преобладает

1) листостебельное растение

4) зелёная нить (протонема)

Почему мхи считают примитивными высшими растениями?

1) прикрепляются к почве ризоидами

2) в цикле развития отсутствует половое поколение

3) выделяют в атмосферу кислород в процессе фотосинтеза

4) размножаются вегетативными органами

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 3.

Установите последовательность этапов в цикле развития мхов, начиная с прорастания споры.

1) образование предростка

2) оплодотворение при наличии воды

3) прорастание споры

4) развитие на предростке женских и мужских растений мха

5) созревание на мужских растениях сперматозоидов, на женских — яйцеклеток

6) развитие из зиготы на женском растении коробочки со спорами

Раздел: Царство Растения

Какими цифрами обозначены на рисунке «Цикл развития папоротника» гаплоидные стадии развития? Назовите их.

Раздел: Царство Растения

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

1. Водоросли — это группа низших растений, обитающих в водной среде.

2. У них отсутствуют органы, но имеются ткани: покровная, фотосинтезирующая и образовательная.

3. В одноклеточных водорослях осуществляется как фотосинтез, так и хемосинтез.

4. В цикле развития водорослей происходит чередование полового и бесполого поколений.

5. При половом размножении гаметы сливаются, происходит оплодотворение, в результате которого и развивается гаметофит.

6. В водных экосистемах водоросли выполняют функцию продуцентов.

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2016 по биологии

Почему папоротники относят к высшим растениям?

1) они обитают в наземно-воздушной среде

2) их организм состоит из тканей и органов

3) их организм — скопление клеток — слоевище

4) в их цикле развития бесполое поколение сменяется половым

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2013 по биологии

Установите соответствие между стадией развития мха кукушкин лён и её плоидностью.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ

А) спора

Б) протонема (зелёная нить)

В) листостебельное растение

Г) коробочка

Д) гаметы

Е) зигота

ПЛОИДНОСТЬ СТАДИИ

1) гаплоидная

2) диплоидная

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Перечислите признаки высших растений.

Всего: 50 1–20 | 21–40 | 41–50

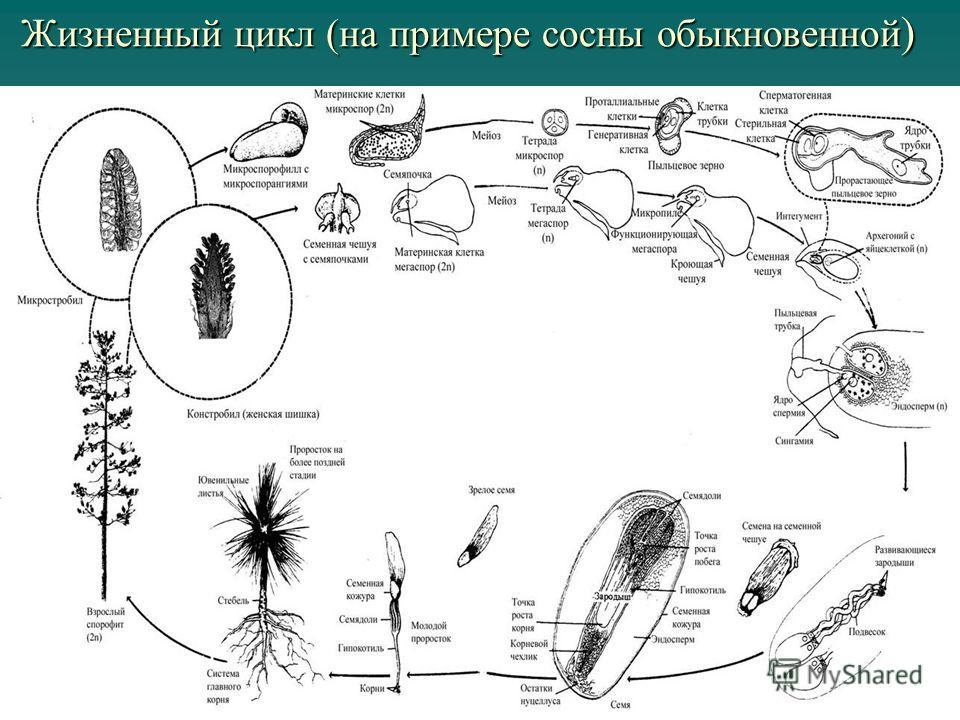

Половое размножение

Половое размножение происходит с образованием половых клеток — гамет — и последующим оплодотворением. Пыльцевое зерно у цветковых растений представляет собой сильно редуцированный мужской гаметофит, содержащий две клетки: вегетативную и генеративную. Генеративная клетка после созревания пыльцевого зерна делится на две мужские половые клетки — спермия. Особенностью спермиев цветковых и голосеменных растений является их неспособность к активному передвижению.

Женские половые клетки растений — яйцеклетки — формируются внутри семязачатков. Семязачаток — это многоклеточное образование семенных растений, из которого затем сформируется семя. Он покрыт плотными покровами — интегументом — со специальным отверстием — пыльцевходом, или микропиле. В семязачатке формируется редуцированный женский гаметофит — зародышевый мешок, образованный шестью гаплоидными (яйцеклеткой, синергидами и антиподами) и одной диплоидной (центральной) клетками. Прямо у пыльцевхода обычно лежат яйцеклетка и сопровождающие ее две синергиды. Функция синергид состоит в том, чтобы выделять химические вещества, на которые ориентируется прорастающая пыльцевая трубка. На противоположном полюсе зародышевого мешка располагаются три антипода, тогда как центральная клетка находится посередине клетки.

Опыление

Оплодотворению у цветковых растений предшествует опыление — процесс переноса пыльцы с пыльников на рыльце пестика. При всем разнообразии видов опыления можно выделить два основных его типа: самоопыление и перекрестное опыление. При самоопылении пыльца попадает с тычинки на рыльце пестика в пределах одного цветка (фиалка, ячмень, арахис, овес, просо и др.). Самоопыление может происходить как в открытых цветках, так и в закрытых. Оно имеет важное биологическое значение, поскольку в таком случае оплодотворение гарантировано, и, к тому же, формируются генетически однородные популяции растений, которые могут успешно расселяться. Самоопыление широко используется в селекции культурных растений. Однако самоопыление часто ограничивает приспособляемость растений к условиям окружающей среды и поэтому не способствует процветанию вида. В связи с этим у многих растений существуют препятствия для самоопыления, которые заключаются в разновременности созревания тычинок и пестиков, их различной длине и наличии механизмов самонесовместимости, когда собственная пыльца не прорастает на рыльце пестика. Однако самым надежным механизмом ограничения самоопыления является двудомность.

При перекрестном опылении новый организм обогащается наследственной информацией отцовского организма, что, безусловно, благоприятно сказывается на его приспособляемости к условиям окружающей среды. Перекрестное опыление может осуществляться как с помощью факторов неживой природы, так и живыми организмами.

Перенос пыльцы происходит при помощи ветра (анемогамия, анемофилия) и воды (гидрогамия, гидрофилия). Ветроопыляемых растений среди покрытосеменных немало. Ветром опыляются почти все злаки, осоковые, сережкоцветные и др. У ветроопыляемых растений цветки небольшие, с невзрачным околоцветником или голые, пыльники и рыльца пестика часто свешиваются из цветка, образуют большое количество легкой и сухой пыльцы, которая переносится на расстояние до 5 км. Так, в одной сережке орешника может быть около 4 млн пылинок, а в соцветии кукурузы — еще больше. Многие ветроопыляемые растения цветут вообще до появления листьев, как, например, береза и орешник. Гидрофилия в основном присуща растениям, целиком погруженным в воду (роголистник, стрелолист и др.). Их цветки имеют длинные нитевидные пыльники, а их пыльца лишена оболочки, защищающей от высыхания.

Опыление при помощи животных в основном производится муравьями (мирмекофилия, мирмекогамия), другими насекомыми (энтомофилия, энтомогамия), птицами (орнитофилия, орнитогамия) и т. д. Однако в основном пыльцу переносят все же насекомые (до 70 % покрытосеменных растений). Отличительным признаком цветков, опыляемых насекомыми и птицами, являются ярко окрашенные околоцветники, благодаря которым они еще издали заметны для опылителей, но и зачастую выделяют нектар, привлекающий их. У многих растений этой группы цветки собраны в соцветия. Приспособление к опылению насекомыми зашло у многих растений настолько далеко, что они не способны даже плодоносить без опыления. Например, в Австралии, куда завезли клевер, не было таких насекомых, которые могли бы опылять его, и только завоз шмелей из Европы способствовал выращиванию этой культуры. Пчелы превращают собранный нектар в запасное вещество — мед, который используется в качестве лечебного средства. Чтобы собрать 1 г меда, пчела должна посетить свыше 7 млн цветков. Важными медоносными растениями в Украине являются белая акация, липа, гречиха. Опыление птицами свойственно растениям тропиков. Это большей частью ярко окрашенные орхидеи, канны, фуксии и др., образующие много нектара. К ним за нектаром прилетают колибри, нектарницы, медососы и другие птицы, которые не садятся на цветок, а парят возле него, высасывая нектар. При этом пыльца приклеивается к их головкам.

Кроме естественных способов опыления существует также и искусственное опыление, которое применяется человеком для выведения новых сортов культурных растений и повышения урожайности перекрестноопыляемых растений. Например, ранее в посевах подсолнечника ходили люди в специальных рукавицах, которыми слегка хлопали по раскрывшимся корзинкам. Особую роль искусственное опыление играет при неблагоприятных погодных условиях (пониженные температуры, высокая влажность), когда естественное опыление насекомыми или ветром затруднено.

Двойное оплодотворение

Оплодотворение у покрытосеменных отличается от всех остальных растений, так как оно является двойным. Этот процесс был открыт в 1898 году русским ученым С. Г. Навашиным, работавшим в Киевском императорском университете Св. Владимира.

После попадания на рыльце пестика пыльца прорастает благодаря образованию вегетативной клеткой пылинки пыльцевой трубки. Она проникает через рыльце пестика до пыльцевхода в семязачатке. По пыльцевой трубке двигаются два спермия. Когда пыльцевая трубка достигает семязачатка, она лопается, и спермии оказываются вблизи яйцеклетки и центральной клетки, после чего сливаются с ними. В результате двойного оплодотворения из яйцеклетки и первого спермия образуется зигота, а из центральной клетки и второго спермия — триплоидная клетка. Двойноеоплодотворение играет важную роль у цветковых, поскольку обеспечивает высокую приспособляемость к условиям окружающей среды.

В конечном итоге из семязачатка формируется семя: интегументы дают начало семенной кожуре, зигота — в результате многократных делений — зародышу, а триплоидная клетка — вторичному эндосперму. Последний является запасом питательных веществ для последующего развития зародыша. Запасные вещества могут оставаться в семенах в эндосперме, но могут также переходить в сам зародыш и откладываться в его листочках — семядолях. В некоторых случаях питательные вещества полностью расходуются в процессе образования семени и поэтому семя лишено их, как, например, у многих орхидей. В таких случаях для прорастания семени необходимо наличие гиф симбиотического гриба.

Превращение семязачатка в семя происходит на материнском растении за счет его питательных веществ. Созревшие семена, содержащие в себе зародыши и запасы питательных веществ для их развития, могут долгое время находиться в состоянии покоя, то есть не прорастать в течение ряда лет. Рекорд хранения семян принадлежит семенам лотоса, пролежавшим на дне болота более 10 тыс. лет, а также еще более древним семенам люпина, найденным в Канаде. Это дает им существенное преимущество перед спорами, которые должны прорастать сразу после высыпания, и гибнут, если условия для их развития неблагоприятны. Покой семян может быть глубоким или неглубоким.

Однако есть некоторые растения, у которых семена прорастают прямо на материнском растении, что зачастую имеет приспособительное значение. Это происходит, например, у растения мангровых зарослей — ризофоры, вследствие чего опадающий плод втыкается корнем в ил под деревом и закрепляется, не будучи подхваченным приливом. Но у культурных растений такое прорастание считается существенным недостатком, так как портит урожай. Ранее такое случалось с рожью в дождливые и теплые годы, что грозило голодом. В наше время это бывает у некоторых сортов кукурузы.

Распространение семян и плодов

Распространение семян и плодов способствует расселению растений, а расселение растений — сохранению и процветанию видов. Плоды и семена могут распространяться самостоятельно или с помощью ветра, воды, птиц и других животных, человека.

Способность растений самостоятельно распространять плоды и семена называется автохорией. К автохорным относятся те растения, плоды которых, вскрываясь, разбрасывают семена на значительное расстояние (желтая акация, недотрога, люпин, герань, фиалка, бешеный огурец).

Распространение плодов и семян ветром называется анемохорией. Это наиболее распространенный способ расселения растений. У анемохорных растений плоды и семена имеют специальные приспособления для распространения: хохолки, волоски, парашютики и др.. Кроме того, сами семена и плоды этих растений очень легкие (береза, ива, тополь, вяз, клен и др.).

Гидрохория — это распространение семян и плодов при помощи воды. Она свойственна в основном водно-болотным растениям, в том числе камышам, осокам, кувшинкам, роголистникам и др.

Довольно часто в природе встречаются орнитохория (распространение плодов и семян птицами) и зоохория (распространение плодов и семян другими животными). Она в основном характерна для растений с сочными плодами, например, омелы белой, рябины, вишни. Нередко таким способом распространяются и растения, плоды которых имеют крючки, прицепки, липкие вещества, как у череды, лопуха, дурнишника.

В ХХ веке значительное влияние на расселение растений стал оказывать человек. Такой способ расселения растений называется антропохорией. Плоды и семена многих растений преодолевают значительные расстояния вместе с транспортом, товарами и продуктами, перевозимыми человеком, часто с одного континента на другой. Если на новом месте условия благоприятны для развития растений, то они могут становиться злостными сорняками, такими как галинсога, портулак и др. Но есть среди них и такие, которые не являются сорняками, а наоборот, приносят ощутимую пользу (аир).

Низшие растения

Низшие растения являются наиболее древней группой растений на Земле, объединяющей как одно-, так и многоклеточные водоросли. Слово «водоросль» подразумевает, что растение растет в воде, однако не всякое водное растение является водорослью. Например, хорошо известные кувшинки, роголистник и другие — это высшие растения, освоившие водную среду. Водоросли обитают не только в воде, но и в почве, на коре деревьев, во льдах и т. д., а также входят в состав лишайников. Водоросли водной среды обитания по способу жизни делятся на планктонные и бентосные. Если к планктону относят живые существа, обитающие в толще воды, то бентос представляет собой совокупность живых организмов, живущих на дне водоемов или на значительной глубине.

Слоевище водорослей крайне разнообразно по строению, форме, величине, окраске и т. д. Именно окраска слоевища зачастую отражается в названиях различных таксонов (групп) водорослей: зеленые, бурые, красные и т. д. Окраска водорослей обусловлена пигментами (красящими веществами). Все водоросли содержат хлорофилл, но у многих он маскируется другими пигментами, например, каротиноидами или фикобилинами, которые и придают телу водоросли специфическую окраску. Хлорофилл находится у водорослей в хлоропластах, которые отличаются как по форме, так и количеством. Клеточная оболочка у них целлюлозная, но у некоторых представителей покрывается слизью или минерализуется, то есть в ней откладываются минеральные соли. По строению таллом бывает одноклеточным, колониальным или многоклеточным. Многоклеточные талломы бывают нитчатыми, кустистыми и пластинчатыми.

Размножаются водоросли бесполым, вегетативным и половым способами. При бесполом размножении путем спорообразования содержимое одной клетки многократно делится и образуется значительное количество одноклеточных подвижных спор, которые называются зооспорами. Каждая из них дает начало новой особи. У некоторых неподвижных водорослей бесполое размножение осуществляется не зооспорами, а неподвижными спорами, лишенными жгутиков. Споры образуются в клетках, не отличающихся по форме от других клеток, или в особых клетках-спорангиях, которые могут иметь иную форму и величину, чем вегетативные.

При вегетативном размножении новые особи возникают из обрывков нитей и кусков слоевищ многоклеточных водорослей, а также при распаде колоний и делении одноклеточных представителей надвое. Иногда для такого размножения существуют специальные образования.

Половое размножение в классическом виде заключается в слиянии двух половых клеток, в результате чего образуется зигота, прорастающая затем в новую особь, однако у водорослей могут сливаться как половые, так и вегетативные клетки или даже одноклеточные особи целиком. Для некоторых водорослей характерен особый половой процесс — конъюгация.

Следует отметить, что у одних водорослей споры и гаметы образуются на одном растении, тогда как у других органы бесполого и полового размножения развиваются у особей разных поколений.

Водоросли не являются систематической группой, так как эти организмы имеют различное строение и происхождение, тем не менее, по традиции, к ним относят до 13 отделов водных растений, наиболее изученными из которых являются красные, бурые, зеленые и диатомовые водоросли.

Отдел Красные водоросли, или Багрянки

Отдел Красные водоросли включает около 5 000 видов в основном морских многоклеточных водорослей, хотя в настоящее время известны уже пресноводные и почвенные виды. Окраску их таллому от голубовато-стального до малиново-красного и даже черного придают хлорофилл и дополнительные пигменты — фикобилины. Красные водоросли — наиболее глубоководные, так как они были обнаружены на глубине 268 м в районе Багамских островов, где освещенность составляет около 0,0005 % ее значения у поверхности моря. Основное запасное вещество красных водорослей — багрянковый крахмал. Размножаются багрянки бесполым, вегетативным и половым способами, при этом даже споры и половые клетки лишены жгутиков, что коренным образом отличает их от других водорослей.

Основными представителями красных водорослей являются порфира, родимения, калитамнион, немалион, кораллина, анфельция и церамия, обитающие в морях, тогда как в пресных водоемах в нашей стране можно встретить, например, батрахоспермум.

Красные водоросли играют важную роль в морских экосистемах, так как служат кормом для многих животных и дают им приют, обогащают воду кислородом, поглощают углекислый газ. Некоторые красные водоросли используют в пищу, на корм скоту, в качестве удобрения. Также из них получают йод, бром, заменители крови и лекарственные препараты, препятствующие свертыванию крови. Огромное значение имеют родимения и порфира, служащие источниками агарагара, используемого в микробиологической промышленности и биотехнологии для изготовления питательных сред, а также в пищевой, бумажной и текстильной промышленностях. В Японии, Украине и других странах порфиру даже культивируют.

Отдел Бурые водоросли

Отдел Бурые водоросли объединяет около 1 500 видов исключительно многоклеточных морских организмов. Окраска слоевища бурых водорослей варьирует от зеленовато-оливковой до темно- бурой, будучи обусловленной хлорофиллом и каротиноидами. Размеры тела бурых водорослей могут достигать 60 и более метров (макроцистис грушеносная). К субстрату бурые водоросли прикрепляются с помощью специальных выростов — ризоидов, но впоследствии могут отрываться от него и новых ризоидов не образовывать. У них имеются достаточно хорошо сформированные ткани, а органы полового и бесполого размножения, в отличие от всех остальных водорослей, могут быть многоклеточными. Запасное вещество бурых водорослей — растворимый углевод ламинарин, накапливающийся в цитоплазме. Размножаются бурые водоросли вегетативно, бесполым или половым способом. Для них характерно чередование бесполого и полового поколений с преобладанием первого в жизненном цикле.

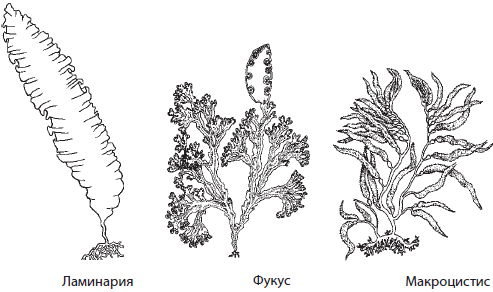

К данному отделу принадлежат ламинария, фукус пузырчатый , саргассум и макроцистис.

Ламинария, или «морская капуста» — бурая водоросль с талломом, на котором пластинчатые «листья» прикрепляются к простому или разветвленному «стволу». Длина некоторых ламинарий может достигать до 20 м. Она накапливает значительное количество питательных веществ и йода, поэтому во многих странах ее употребляют в пищу и даже разводят искусственно.

Фукус пузырчатый — крупная бурая водоросль до 70 см в длину, заросли которой покрывают сплошным ковром дно в прибрежной зоне северных морей (Белого, Баренцева, Охотского). На концах слоевища заметны своеобразные вздутия, которые помогают ему удерживаться на плаву. Эти вздутия лопаются под ногами, если идти по ним во время отлива.

Саргассум — род многолетних морских водорослей длиной до 1 м, которые, отрываясь от субстрата в Мексиканском заливе, образуют сплошные скопления в Саргассовом море, названном в их честь.

Бурые водоросли играют крайне важную роль в морских экосистемах, так как являются важнейшим поставщиком органического вещества и дают приют настолько многим видам организмов, что великий английский биолог Ч. Дарвин сравнивал подводные леса Южного полушария с наземными лесами тропических областей и считал, что уничтожение леса в какой-либо стране привело бы к гибели значительно меньшего числа видов животных, чем уничтожение водорослей. Бурые водоросли широко используются в пищу, для изготовления лекарственных препаратов, получения йода и т. д.

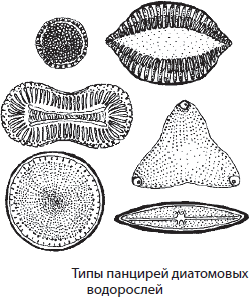

Отдел Диатомовые водоросли

Отдел Диатомовые водоросли объединяет около 20 тыс. видов одноклеточных и колониальных организмов, имеющих кремнеземный панцирь. Размеры тела диатомовых водорослей крайне незначительны — в среднем около 0,02–0,05 мм. Панцирь имеет две створки: верхнюю и нижнюю. Окраска их обычно грязно-желтая, что обусловлено наличием дополнительных пигментов фотосинтеза — каротиноидов, маскирующих хлорофилл. Основным запасным веществом диатомовых водорослей являются полисахариды хризоламинарин и волютин, реже — масло. Размножение осуществляется бесполым и половым способами. Диатомовые водоросли преобладают в морских и пресноводных экосистемах, обитают в почве.

Характерными представителями диатомовых водорослей являются пиннулярия, навикула, цимбелла, мелозира и др.

Диатомовые водоросли играют важную роль в водных экосистемах, поскольку служат основным кормом для значительного количества водных организмов, в том числе молодняка многих рыб. По питательной ценности они не уступают пищевым растениям. Отмирая, эти водоросли опускаются на дно и служат пищей для бактерий и простейших. Они также имеют исключительное значение в осадконакоплении, образуя диатомовые илы. Так, осадочная порода диатомит состоит на 50–80 % из их панцирей, что способствует ее использованию в качестве абразивного и поглощающего материала, а также фильтра. Панцири диатомовых водорослей также используются в геологии и палеонтологии в качестве «руководящих ископаемых», по которым можно датировать возраст горных пород и останков, найденных в них.

Отдел Зеленые водоросли

К отделу Зеленые водоросли относят 20–25 тыс. видов водорослей с преимущественно зеленой окраской таллома вследствие преобладания хлорофилла. Они представлены одноклеточными, колониальными и многоклеточными формами.

Многоклеточные зеленые водоросли могут иметь нитчатый или пластинчатый таллом. Основным запасным веществом зеленых водорослей является крахмал. Размножение осуществляется бесполым, вегетативным и половым способами. Они заселили все возможные экологические ниши: соленые и пресные водоемы, почву, камни, ледники, гейзеры и пр.

Характерными представителями зеленых водорослей являются хламидомонада, вольвокс, хлорелла, спирогира, улотрикс и ульва. К ним же относят и эвглену зеленую.

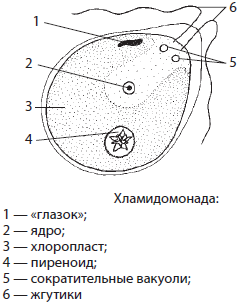

Хламидомонада — одноклеточная зеленая водоросль, обитающая во всех пресных водоемах, лужах и других временных водоемах.

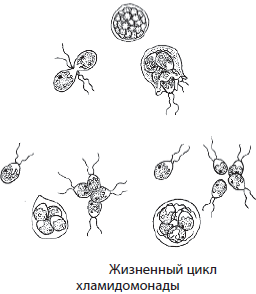

Ее клетка имеет грушевидную форму и снабжена двумя жгутиками. Единственный хлоропласт хламидомонады имеет чашевидную форму. В передней части клетки находится красный «глазок», который ориентирует хламидомонаду на свет. Имеются также две сократительные вакуоли, которые удаляют из клетки излишнюю воду. При неблагоприятных условиях хламидомонады теряют жгутики, покрываются слизистыми капсулами и переходят в состояние покоя. Если такую клетку поместить в воду, она возобновит жизнедеятельность. Размножаются хламидомонады бесполым и половым способами. При бесполом размножении в результате двух митотических делений клетки образуются четыре подвижные зооспоры, служащие для расселения. Половое размножение сопровождается формированием в материнских клетках похожих на зооспоры гамет со жгутиками, которые затем сливаются. Из зиготы хламидомонад в результате мейоза образуется сразу четыре гаплоидных дочерних особи. Хламидомонады широко используются в лабораторных исследованиях.

Вольвокс — колониальная зеленая водоросль сферической формы. Ее клетки расположены в один слой, а внутреннее пространство колонии заполнено слизью. Клетки вольвокса соединены между собой цитоплазматическими мостиками и делятся на две группы: вегетативные и генеративные. Вегетативные клетки похожи по строению на клетки хламидомонады, они осуществляют процесс фотосинтеза, но не могут принимать участия в размножении, тогда как генеративные клетки выполняют только эту функцию. Вольвоксы размножаются вегетативным и половым способами. При вегетативном размножении генеративная клетка делится несколько раз с образованием дочерней колонии, которая затем выпадает вовнутрь материнской и освобождается только после ее гибели. При половом размножении в других генеративных клетках формируются гаметы, сливающиеся с образованием зиготы. В зиготе образуется одна зооспора, которая после многократных делений превращается в новую колонию. Обитает вольвокс в пресных водоемах.

Хлорелла — одноклеточная пресноводная водоросль, клетка которой имеет сферическую форму. Хлореллы встречаются в пресных и морских водоемах, на коре деревьев, в почве и других влажных местах обитания. Размножение хлорелл осуществляется бесполым способом. Благодаря высокой эффективности использования солнечного света (до 12 %), накоплению белка и быстрому росту культуры они используются в лабораторных исследованиях и для обеспечения жизнедеятельности экипажей космических станций и подводных лодок.

Спирогира — многоклеточная нитчатая пресноводная водоросль, спирально уложенные хлоропласты которой имеют лентовидную форму. Размножается спирогира вегетативно и половым способом. Вегетативное размножение осуществляется путем разрыва нитей; половой процесс называется конъюгацией. При конъюгации две нити спирогиры подходят друг к другу, их клетки формируют конъюгационные мостики, по которым содержимое клеток одной нити перетекает в другую и сливается с ее клетками с образованием зиготы. Прорастание зиготы сопровождается последовательными делениями, в результате которых развивается новая особь.

Улотрикс — небольшая (до 10 см) многоклеточная нитчатая водоросль, образующая сплошные дерновины на подводных предметах в реках и ручьях. Неразветвленные слоевища улотрикса прикрепляются к субстрату с помощью вытянутой клетки — ризоида. Хлоропласты водоросли имеют подкововидную форму. Улотрикс размножается вегетативно, бесполым или половым способами. При вегетативном размножении нить улотрикса распадается на несколько частей, каждая из которых дает начало новому организму. Бесполое размножение осуществляется с помощью зооспор. При половом размножении в клетках слоевища образуются гаметы, снабженные жгутиками.

Они сливаются с другими гаметами собственного таллома или других нитей и образуют зиготу, которая вскоре оседает на дно и переходит в состояние покоя. Прорастание зиготы сопровождается ее делением с образованием 4–8 зооспор, дающих начало новым особям.

Ульва — многоклеточная пластинчатая морская водоросль, в жизненном цикле которой происходит чередование полового и бесполого поколений. Ульву, или «морской салат», человек активно употребляет в пищу.

Значение зеленых водорослей в природе и жизни человека трудно переоценить, поскольку они обеспечивают приток органического вещества в водных и других экосистемах, образуют значительное количество кислорода, поступающего в атмосферу, принимают участие в круговороте веществ в природе и т. д. Некоторые зеленые водоросли употребляет в пищу человек, их используют на корм скоту, как удобрение, как индикаторы загрязнения окружающей среды и т. д. Вместе с тем они могут вызывать «цветение» воды, приводящее к замору рыбы и других водных животных.

Высшие споровые растения

Выход растений на сушу более 400 млн лет назад был сопряжен с формированием тканей и органов, строение которых постепенно усложнялось в процессе эволюции. Прогрессивному усложнению морфологии и анатомии растений соответствовали изменения и в их онтогенезе: в жизненном цикле наземных растений происходит правильное чередование бесполого и полового размножений и связанное с этим чередование бесполого и полового поколений. Бесполое поколение называется спорофитом, а половое — гаметофитом. На спорофите (2n) развиваются спорангии, в которых в результате мейоза формируются споры (n). Споры являются одноклеточными образованиями с небольшим запасом питательных веществ и довольно прочной защитной оболочкой. Из споры вырастает гаметофит (n). Именно наличие отдельной фазы гаметофита в жизненном цикле является характерным признаком высших споровых растений. На гаметофите развиваются генеративные органы — гаметангии, которые подразделяются на женские — архегонии — и мужские — антеридии. В архегониях образуются одиночные яйцеклетки (n), тогда как в антеридиях — множество подвижных сперматозоидов (n). Оплодотворение у высших споровых растений, как и у низших, требует наличия хотя бы капельно-жидкой влаги. В результате оплодотворения образуется зигота (2n), из которой сначала формируется многоклеточный зародыш, развивающийся впоследствии в новый спорофит. Современные высшие споровые растения представлены отделами Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные.

Следует отметить, что у наиболее высокоорганизованных представителей плаунов и папоротников на спорофитах развиваются два типа спорангиев: мегаспорангии и микроспорангии. В мегаспорангиях формируются мегаспоры, вырастающие затем в женские гаметофиты с архегониями, тогда как в микроспорангиях образуются микроспоры, дающие начало мужским гаметофитам с антеридиями. Дальнейшие события в жизненных циклах таких представителей не отличаются от вышеописанных. Растения, образующие два типа спор, называются разноспоровыми, а все остальные — равноспоровыми. Именно разноспоровые растения, скорее всего папоротники, стали предками семенных растений.

Отдел Моховидные

Современные моховидные представлены примерно 25 тыс. видов споровых растений, в жизненном цикле которых преобладает гаметофит. Размеры мхов незначительны: большинство их не достигает в высоту и 10 см, хотя имеются и 40-сантиметровые виды. Мхи обитают в основном во влажных местах. Большое видовое разнообразие мхов характерно для северных широт, в том числе зоны тундры, однако и в тропических областях встречается немало видов этих организмов. Гаметофит моховидных может иметь листостебельное или слоевищное строение, но, в отличие от низших растений, у них имеются ткани (покровная и основная).

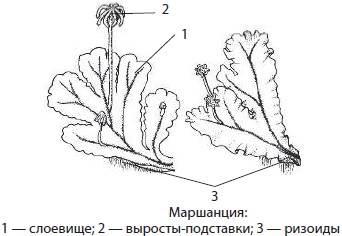

Наибольшее число представителей отдела насчитывают два класса: Печеночники и Листостебельные мхи. Характерными представителями печеночников являются маршанция и риччия, а листостебельных — политрихум и сфагнум.

Характерным представителем листостебельных мхов является политрихум, или кукушкин лен, зачастую образующий сплошной покров на сырой почве в лесах, на лугах и болотах. Гаметофит кукушкина льна достигает в высоту 10–20 см. Надземная часть его стебля усеяна жесткими листочками, а от подземной отходят ризоиды, которые служат для прикрепления к субстрату и поглощения воды. Корней у мхов нет.

Гаметофиты кукушкина льна раздельнополые. На верхушках женских гаметофитов развиваются архегонии с яйцеклетками, а на верхушках мужских — антеридии со сперматозоидами. Оплодотворение у политрихума происходит в дождливую погоду или при сильной росе. Из зиготы прямо на материнском растении вырастает спорофит. Зрелый спорофит кукушкина льна — спорогон — состоит из ножки и коробочки с крышечкой и колпачком. Он паразитирует на гаметофите, поглощая из его тканей воду и растворенные в ней питательные вещества с помощью специального выроста ножки — гаустории. В коробочке спорофита формируются споры, которые после созревания высыпаются и разлетаются на значительное расстояние, осуществляя бесполое размножение. Из спор прорастают протонемы, или предростки, дающие начало новым гаметофитам.

Сфагнум — белый болотный мох, образующий часто сплошной покров в избыточно увлажненных местах. Цвет растений сфагнума обусловлен тем, что часть его клеток специализируется на накоплении воды. За год прирост сфагнума составляет около 3–5 см, и столько же отмирает в его нижней части, однако не разлагается из-за особенностей среды обитания сфагнума. В отличие от кукушкина льна, гаметофиты сфагнума однодомные, а коробочки сфагнума имеют округлую форму. Сфагнум играет первостепенную роль в процессах торфообразования.

Маршанция имеет слоевищный вильчато ветвящийся гаметофит, на нижней стороне которого развиваются ризоиды. Вегетативное размножение маршанции осуществляется с помощью выводковых корзинок, а половое — с помощью специальных выростов на ножках. Маршанции растут во влажных местах, где отсутствует травяной покров.

Риччия, или водяной мох, освоила водоемы, например, на Дальнем Востоке, и достаточно популярна у аквариумистов, поскольку в ней могут укрываться мелкие рыбки.

Значение мхов в природе велико — они защищают почвы от высыхания и эрозии, участвуют в образовании торфа, широко используются в химической промышленности для получения различных органических веществ. Ранее сфагнум применялся как заменитель ваты, так как он гигроскопичен и обладает антисептическими свойствами. С другой стороны, мхи также способствуют быстрому заболачиванию почв из-за образования сплошного покрова, они также вытесняют травы. Из-за накопления в мхах различных несъедобных веществ их слабо поедают животные. Торф образуется на болотах очень медленно — его прирост составляет 1 см за 10 лет, поэтому бесконтрольное изъятие мхов во многих местах привело к нарушению экологического равновесия и потребовало срочных мер по защите реликтовых болот.Отдел Плауновидные

К плауновидным относят древнейшие из споровых растений, в жизненном цикле которых преобладает спорофит. Ныне встречается около 1000 видов плауновидных. Несмотря на то, что ранее среди плаунов встречались и древесные формы, до наших дней сохранились в основном многолетние травянистые растения.

В наших хвойных лесах часто встречается плаун булавовидный с вечнозелеными стелющимися и поднимающимися побегами, густо усаженными мелкими шиловидными листочками. На стебле плауна образуются тонкие придаточные корни. Для представителей этого отдела высших споровых уже характерно наличие проводящих, механических и иных тканей.

Споры у плауна созревают на особых листьях — спорофиллах, собранных в спороносные колоски на верхушках побегов. После высыпания из спор вырастают гаметофиты, ведущие подземный образ жизни и фактически паразитирующие на гифах гриба в течение 6–20 лет, до образования на них архегониев и антеридиев. После оплодотворения, для которого необходима влага, из зиготы вырастает спорофит.

В нашей стране, кроме плауна булавовидного, встречаются и другие представители отдела, например плаун годичный, баранец обыкновенный и полушник озерный. Полушники интересны тем, что являются разноспоровыми растениями и, в отличие от плаунов, освоили водную среду обитания.

В прошлом плауновидные были широко распространены и играли важную роль в наземных экосистемах. Их останки впоследствии образовали залежи каменного угля и нефти, которые широко используются в народном хозяйстве не только как топливо, но и в качестве сырья для химической промышленности. В настоящее время значение плауновидных существенно уменьшилось, так как их не едят животные, а использование ограничивается применением спор в качестве детской присыпки и обсыпки форм для литья в промышленности. Кроме того, их применяют в народной медицине как средство для лечения алкоголизма и для украшения корзинок с крашенками к Пасхе. Бесконтрольный сбор спорофитов и спор этих растений в прошлом привели к тому, что некоторые плауны стали редки и занесены в Красную книгу.

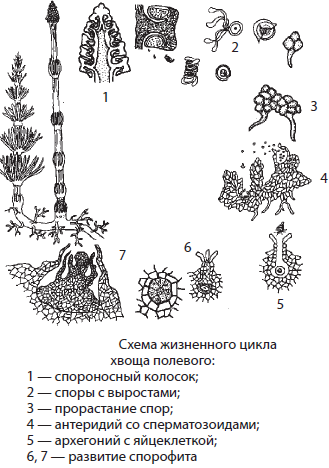

Отдел Хвощевидные

К хвощевидным относят около 30 видов ныне живущих многолетних травянистых растений, хотя ранее они были представлены в основном древесными и кустарниковыми формами. Хвощи преимущественно распространены во влажных местах. Характерным представителем отдела является хвощ полевой. Побеги хвоща расчленены на узлы и междоузлия. В узлах расположены мутовки побегов и крошечные чешуевидные листочки. У хвощей функцию фотосинтеза выполняют только стебли, тогда как листья даже не содержат хлорофилла. Стебель хвоща имеет многочисленные полости, заполненные водой или воздухом. Клетки кожицы стебля пропитаны кремнеземом, что делает его очень жестким и несъедобным для животных. Подземная часть побега хвоща представлена корневищем, в котором накапливаются питательные вещества. На корневище ежегодно образуются надземные побеги и придаточные корни.