Отдел покрытосеменные (цветковые) самый многочисленный, он включает 235-250 тысяч видов. Его представители обитают по всему миру:

от холодной тундры до жарких тропиков, отдельные виды освоили пресные и морские водоемы.

Покрытосеменные составляют большую часть массы растительного сообщества, являются звеном в цепи питания (продуцентами) — важнейшими производителями

органических веществ на суше, как водоросли — в морях и океанах.

В настоящее время цветковые господствуют на Земле. Такое доминирующее положение им позволили занять прогрессивные особенности:

- Возникновение цветка

- Защищенный семязачаток

- Двойное оплодотворение

- Возникновение плода

- Хорошо развита проводящая ткань

- Редукция гаметофита

- Опыление

- Многоярусные сообщества

Цветок — генеративный орган покрытосеменных (цветковых), высшая ступень полового размножения.

Цветок характерен только для покрытосеменных растений, ни один из других отделов подобным генеративным органом не обладает. По своему строению

цветок это видоизмененный обоеполый стробил, гомологичный стробилам голосеменных.

В отличие от голосеменных, у которых семязачатки лежат открыто на семенных чешуях, у цветковых семязачаток находится в замкнутом вместилище —

завязи, сформированной из плодолистика (-ов).

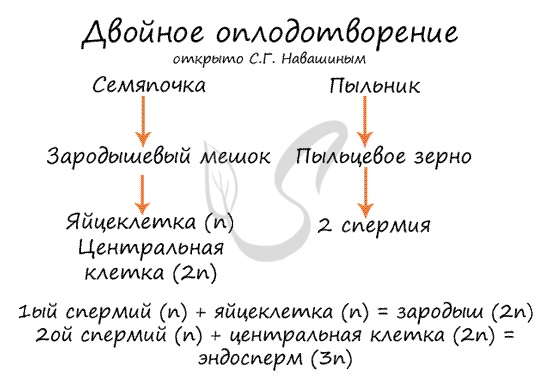

Двойное оплодотворение, открытое Навашиным Сергеем Гавриловичем, уникальное явление, характерное только для цветковых. Оно связано с тем, что в зародышевый мешок

попадают два спермия, один из которых (n) сливается с центральной клеткой (2n), с образованием запасного питательного вещества — эндосперма (3n).

Другой спермий (n) сливается с яйцеклеткой (n) с образованием зиготы (2n), из которой развивается зародыш.

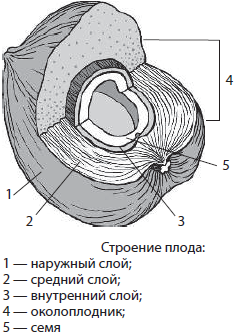

У цветковых появляется плод — генеративный орган, служащий для защиты и распространения семян.

Ксилема — проводящая ткань, обеспечивающая восходящий ток воды и растворенных в ней минеральных солей, представлена не трахеидами,

а сосудами. Во флоэме ситовидные элементы окружены клетками-спутницами.

У покрытосеменных мы не найдем антеридиев и архегониев: гаметофиты максимально редуцированы.

В процессе опыления покрытосеменных участвуют насекомые, летучие мыши, птицы. Также опыление может происходить с помощью воды или ветра.

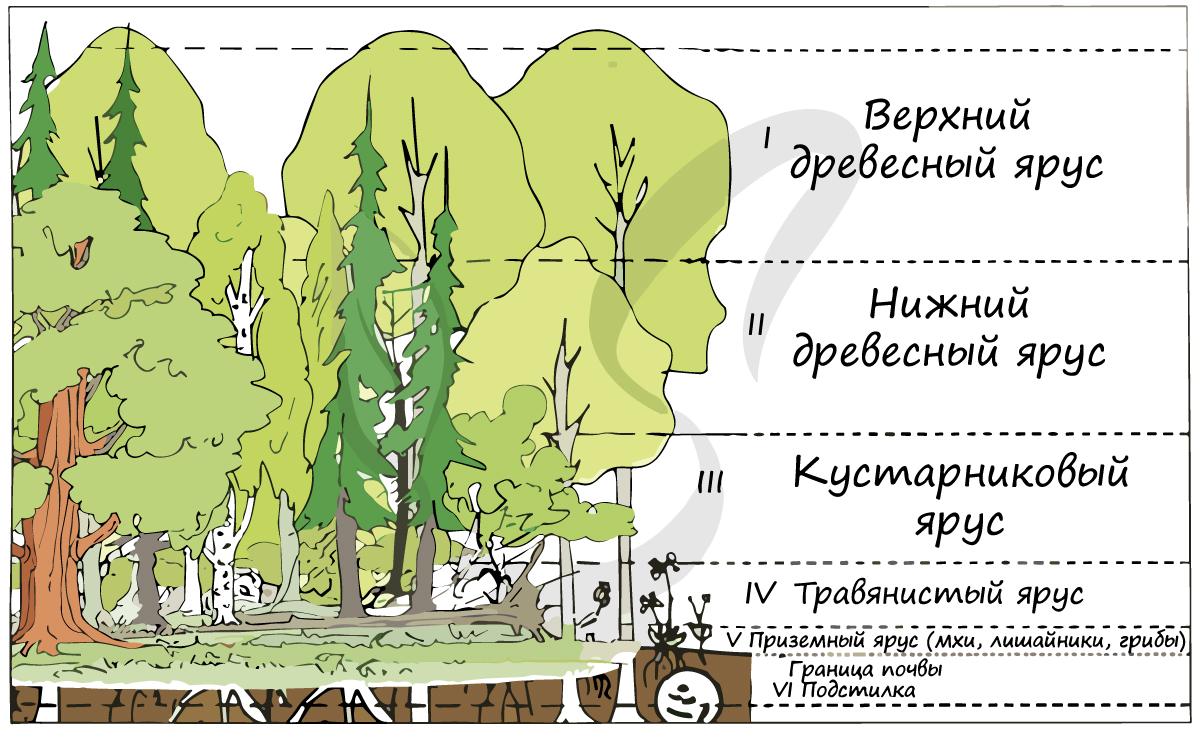

Особенностью цветковых является способность образовывать многоярусные сообщества, более устойчивые и продуктивные.

Многоярусность растительного сообщества служит приспособлением к равномерному распределению света: светолюбивые растения занимают верхний ярус, а теневыносливые растения отлично чувствуют себя в тени светолюбивых

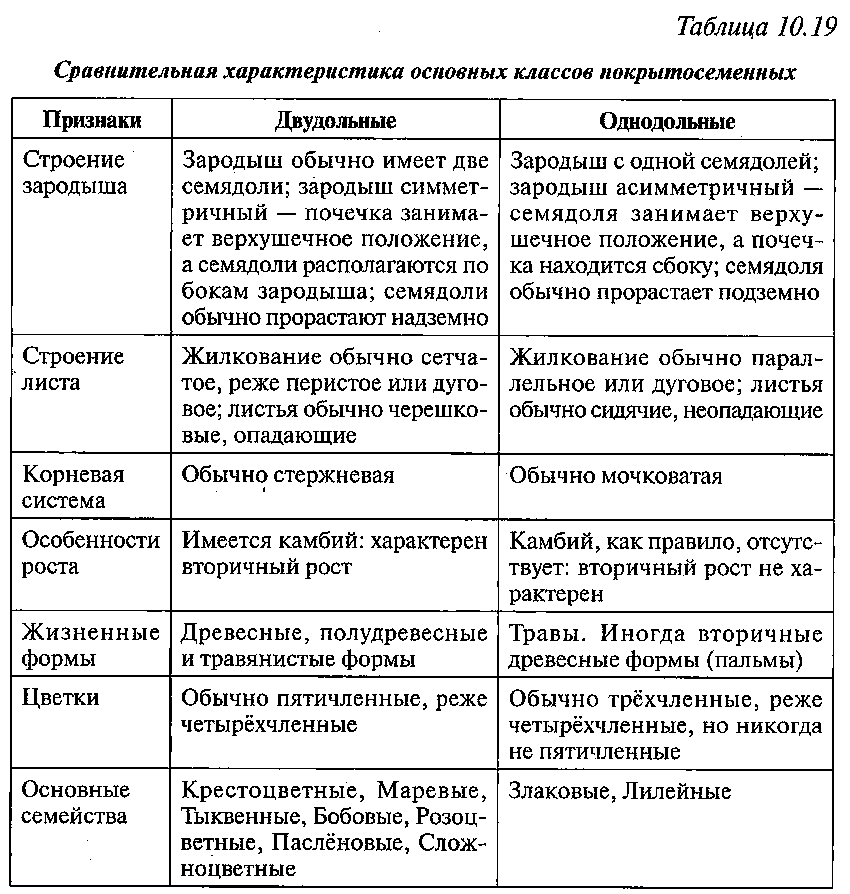

Классы покрытосеменных

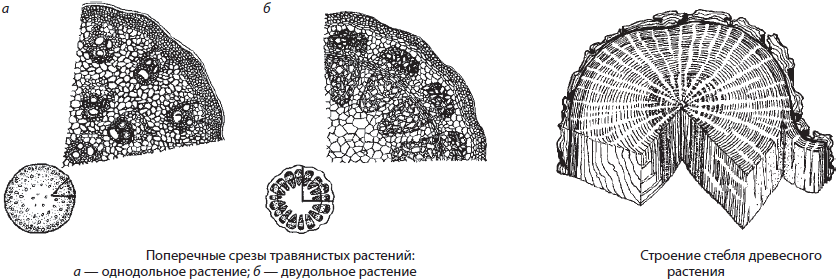

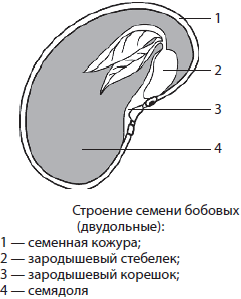

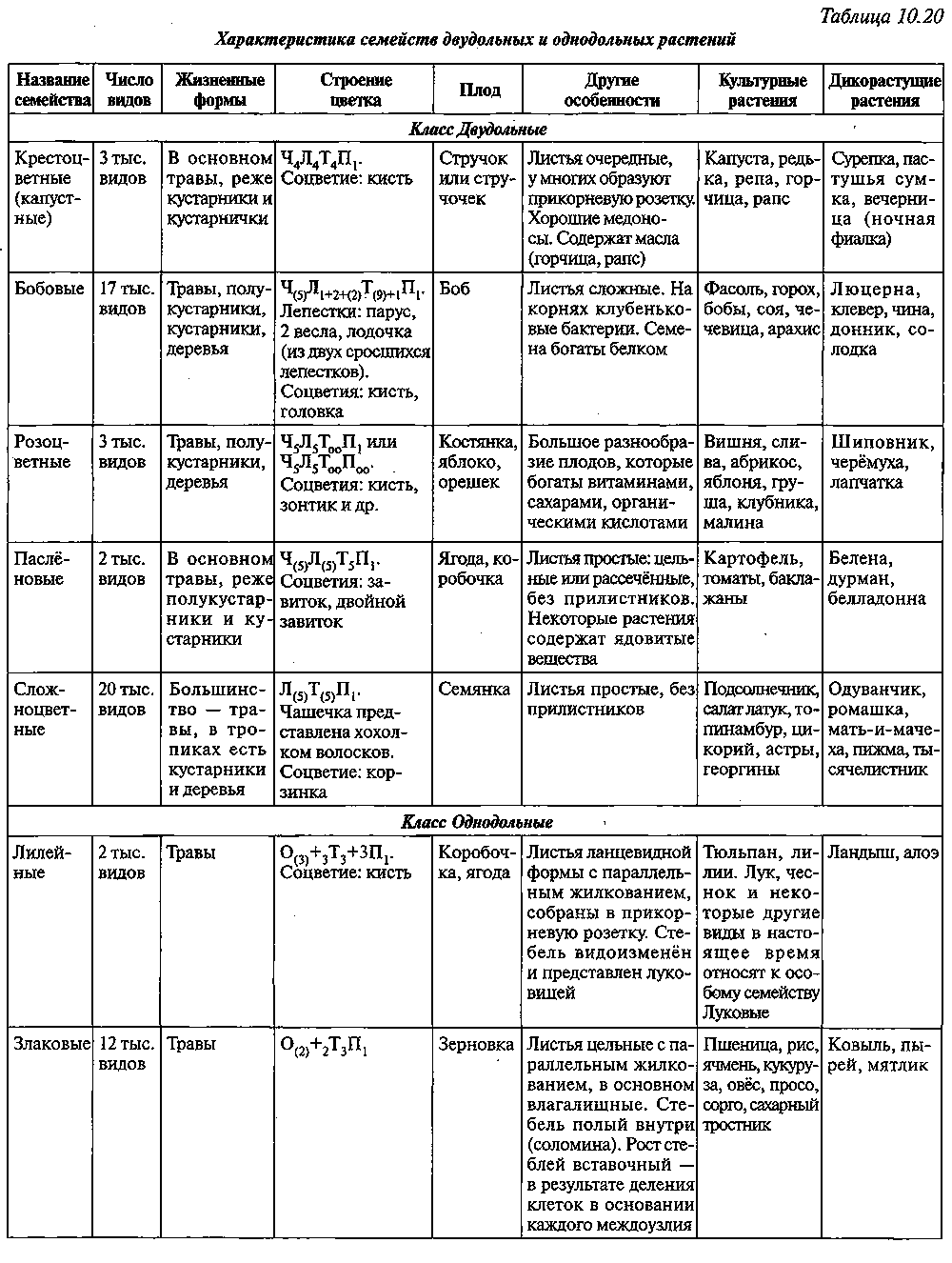

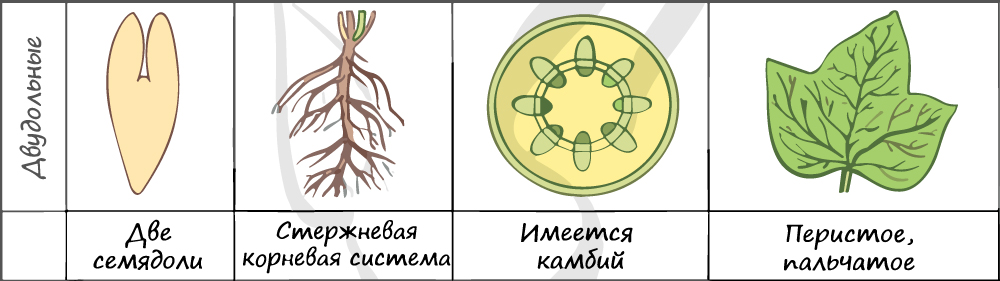

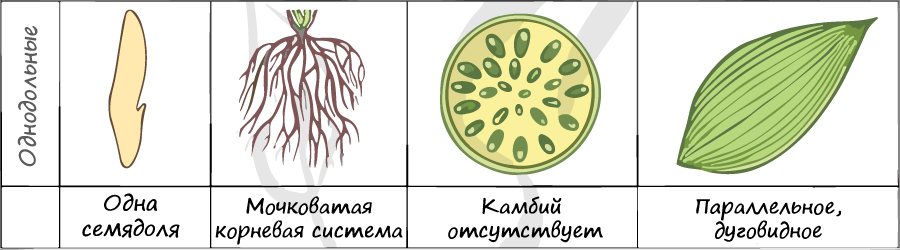

Отдел покрытосеменные состоит из двух классов: однодольные и двудольные. К классу двудольных относятся семейства: крестоцветные, сложноцветные, розоцветные,

бобовые (мотыльковые), пасленовые. Класс однодольные включает в себя семейства: злаковые, лилейные. Для каждого класса имеются характерные признаки.

- Двудольные — семейства: крестоцветные, сложноцветные, бобовые, розоцветные, пасленовые

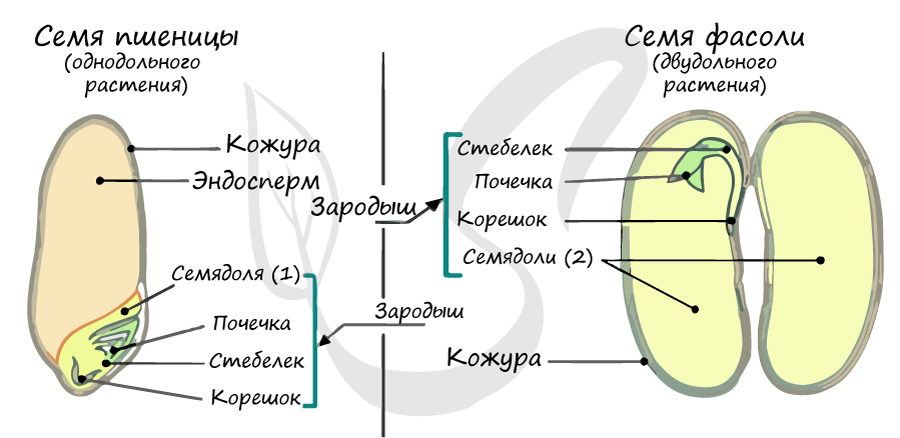

- В составе зародыша обычно имеется две семядоли

- Листья

- Камбий

- Корневая система

- Цветок

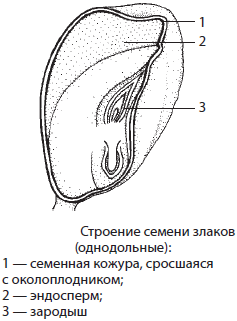

- Однодольные — семейства: лилейные, злаки

- Зародыш содержит только одну семядолю

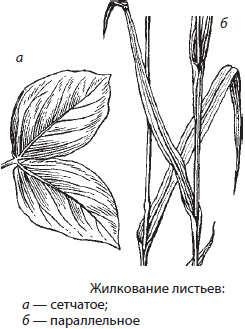

- Листья только простые, жилкование параллельное и дуговое

- Камбий отсутствует — из-за этого нет вторичного роста

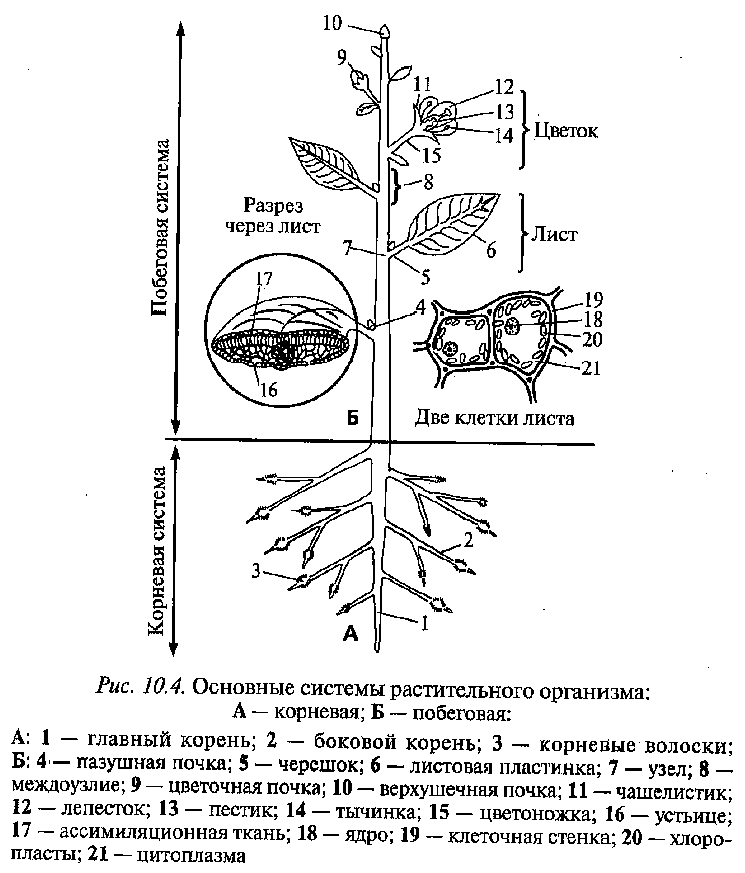

- Корневая система мочковатая, главный корень и боковые рано отмирают, развиваются придаточные корни

- Цветок

- Жизненные формы — травы (древесные формы очень редки)

В семядолях содержится запас питательных веществ. При надземном прорастании семядоли (зародышевые листья) могут выполнять функцию фотосинтеза.

Листья двудольных простые и сложные, для двудольных характерно перистое и пальчатое жилкование.

За счет камбия растения растут в толщину, возможен вторичный рост осевых органов (стебля и корня).

Корневая система чаще всего стержневого типа, с хорошо выраженным главным корнем, от которого отходят боковые корни.

Главный корень развивается из зародышевого корешка.

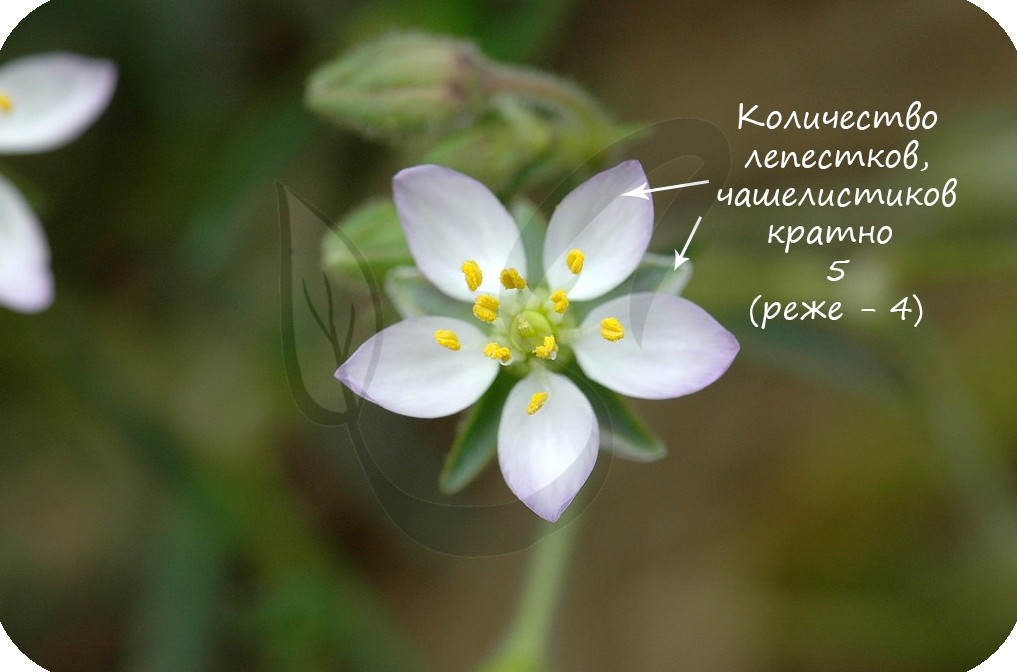

Цветки пятичленные, реже встречаются четырехчленные. Хорошо обособлены чашечка и венчик.

Цветок с простым околоцветником. Цветки чаще трехчленные, четырехчленные. Никогда не бывают пятичленными.

Эндосперм семени

Эндосперм (от греч. endon — внутри + греч. sperma — семя) — запасное питательное вещество, у покрытосеменных триплоидный (3n).

Эндосперм в семени есть у подавляющего большинства однодольных (лука, ландыша, пшеницы) и

двудольных (тмина, хурмы, фиалки). Отсутствует эндосперм в семенах тыквенных, крестоцветных (капусты), сложноцветных (подсолнечника), бобовых (гороха, фасоли), также у — березы, липы, дуба, клена, так как на ранней стадии развития растущий зародыш поглощает эндосперм.

Жизненный цикл

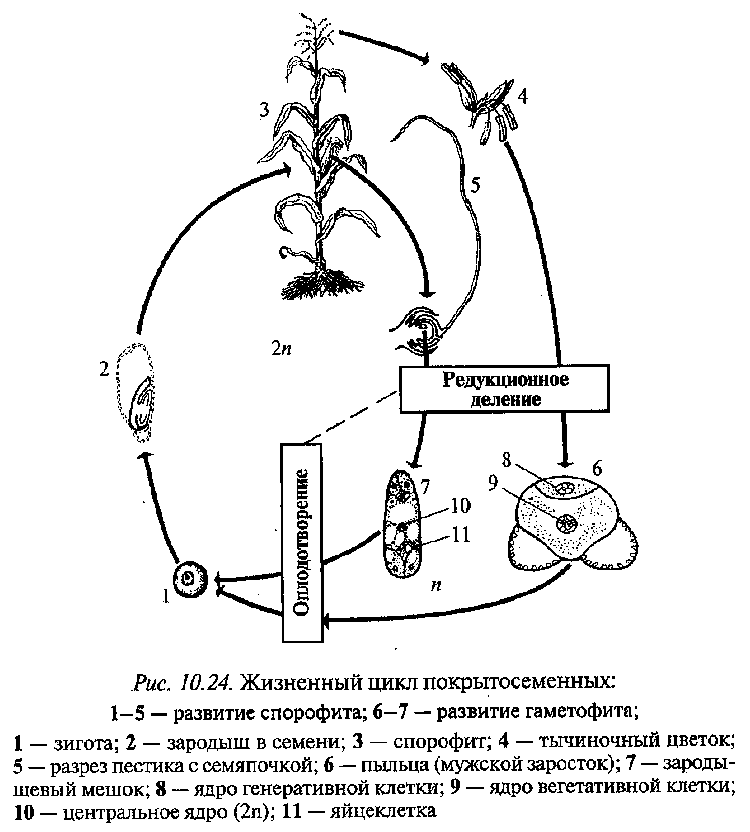

Из генеративных почек спорофита развиваются цветки. У взрослого растения спорофита (2n)

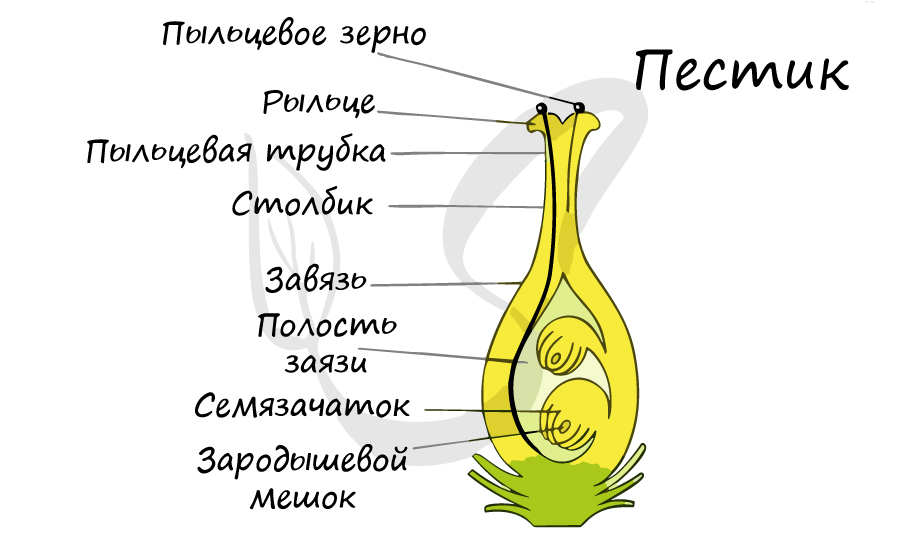

в цветке в гнездах пыльников тычинок в ходе микроспорогенеза образуется пыльцевое зерно (n) — мужской гаметофит. В завязи пестика в

семязачатке формируется женский

гаметофит — зародышевый мешок, внутри которого находятся центральная клетка (2n) и яйцеклетка (n).

В результате опыления (насекомым, ветром, человеком) пыльца с тычинок переносится на рыльце пестика. Пыльцевое зерно состоит из вегетативной и генеративной клеток.

Вегетативная клетка начинает растворять ткани пестика, образует пыльцевую трубку и прорастает до зародышевого мешка. Генеративная клетка делится, образуя

два спермия (n), из которых один сливается с центральной клеткой (2n) с образование эндосперма (3n) — запасного питательного вещества. Другой спермий (n)

сливается с яйцеклеткой (n), образуя зиготу (2n).

В дальнейшем из семязачатка формируется семя, а завязь превращается в околоплодник — образуется плод. Своим внешним видом плоды привлекают животных, и те их

охотно поедают) Благодаря семенной кожуре семена не подвергаются расщеплению в желудочно-кишечном тракте человека и животных. Они выходят из ЖКТ в неизменном виде и остаются способны к прорастанию: так происходит расселение растений. Попав в благоприятные условия,

они прорастают в спорофит (2n). Цикл замыкается.

Значение покрытосеменных

Покрытосеменным в жизни человека отведено важное место. Только подумайте — почти все культурные растения принадлежат к этому отделу! Цветковые имеют

медицинское значение, из многих растений изготавливаются лекарства. Их древесина используется для изготовления бумаги, мебели, применяются в промышленности.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Царство растений

Царство растений объединяет около 400 тыс. видов организмов, поражающих разнообразием форм, размеров, окраски и т. д. — от микроскопической одноклеточной водоросли хламидомонады до стометровых секвой и эвкалиптов. Характерными признаками растений являются автотрофный способ питания (фотоавтотрофный), преобладание процессов синтеза над процессами распада, сильное расчленение тела, прикрепленный способ жизни и открытый рост.

В зависимости от наличия тканей и органов растения делят на низшие и высшие. Тело низших растений представлено практически одинаковыми клетками и называется слоевищем, или талломом. К низшим растениям относят водоросли. Тело высших растений расчленено на ткани и органы, а их органы бесполого и полового размножения представлены не одноклеточными, а многоклеточными образованиями. Высшими растениями являются семенные и споровые. Формирование тканей и органов явилось следствием выхода растений на сушу, так как водная среда не только обеспечивала растения водой и необходимыми веществами, но и поддерживала их тело, а в воздушной среде появилась необходимость в защите от высыхания, механическом поддержании тела растения, а также доставке воды и минеральных веществ из почвы.

Растения являются объектом науки ботаники, основы которой были заложены еще учеником Аристотеля Теофрастом (Феофрастом). В настоящее время ботаника представляет собой комплекс наук о растениях, в который входят анатомия, физиология, биохимия, генетика и систематика растений, а также частные ботанические науки, изучающие отдельные их группы, например альгология — наука о водорослях.

Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение растительного организма

(на примере покрытосеменных растений)

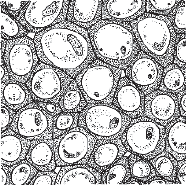

Клетки растений

Растения относятся к эукариотическим организмам, следовательно, их клетки обязательно содержат ядро хотя бы на одном из этапов развития. Также в цитоплазме растительных клеток имеются разнообразные органоиды, однако их отличительным свойством является наличие пластид, в частности хлоропластов, а также крупных вакуолей, наполненных клеточным соком. Основное запасающее вещество растений — крахмал — откладывается в виде зерен в цитоплазме, особенно в запасающих органах. Еще одним существенным признаком растительных клеток является наличие целлюлозных клеточных оболочек. Следует отметить, что у растений клетками принято называть и образования, живое содержимое которых отмерло, а клеточные стенки остались. Нередко эти клеточные стенки пропитываются лигнином в процессе одревеснения, или суберином при опробковении.

Ткани растений

В отличие от животных, у растений клетки склеены углеводной срединной пластинкой, между ними также могут быть межклетники, заполненные воздухом. В течение жизни ткани могут изменять свои функции, например, клетки ксилемы вначале выполняют проводящую функцию, а затем — опорную. У растений насчитывают до 20–30 типов тканей, объединяющих около 80 видов клеток. Ткани растений делят на образовательные и постоянные.

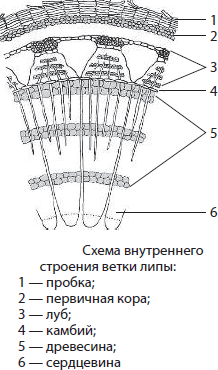

Образовательные, или меристематические, ткани принимают участие в процессах роста растения. Они расположены на верхушках побегов и корней, в основаниях междоузлий, образуют слой камбия между лубом и древесиной в стебле, а также подстилают пробку в одревесневших побегах. Постоянное деление этих клеток поддерживает процесс неограниченного роста растений: образовательные ткани верхушек побега и корня, а у некоторых растений — и междоузлий обеспечивают рост растений в длину, а камбий — в толщину. При повреждении растения из клеток, оказавшихся на поверхности, формируются раневые образовательные ткани, которые заполняют возникшие промежутки.

Постоянные ткани растений специализируются на выполнении определенных функций, что отражается на их строении. Они неспособны к делению, однако при определенных условиях могут вновь приобретать эту способность (за исключением мертвых тканей). К постоянным тканям относятся покровные, механические, проводящие и основные.

Покровные ткани растений защищают их от испарения, механических и термических повреждений, проникновения микроорганизмов, обеспечивают обмен веществ с окружающей средой. К покровным тканям относятся кожица и пробка.

Кожица, или эпидерма, — это однослойная ткань, лишенная хлоропластов. Кожица покрывает листья, молодые побеги, цветки и плоды. Она пронизана устьицами и может нести различные волоски и железки. Сверху кожица покрыта кутикулой из жироподобных веществ, которая защищает растения от избыточного испарения. Для этого же предназначены и некоторые волоски на ее поверхности, тогда как железки и железистые волоски могут выделять различные секреты, в том числе воду, соли, нектар и др.

Устьица — это специальные образования, через которые происходит испарение воды — транспирация. В устьицах замыкающие клетки окружают устьичную щель, под ними располагается свободное пространство. Замыкающие клетки устьиц чаще всего имеют бобовидную форму, в них встречаются хлоропласты и зерна крахмала. Внутренние стенки замыкающих клеток устьиц утолщены. Если замыкающие клетки насыщены водой, то внутренние стенки растягиваются и устьице открывается. Насыщение водой замыкающих клеток связано с активным транспортом в них ионов калия и других осмотически активных веществ, а также накоплением растворимых углеводов в процессе фотосинтеза. Через устьица происходит не только испарение воды, но и газообмен в целом — поступление и удаление кислорода и углекислого газа, которые проникают далее по межклетникам и потребляются клетками в процессе фотосинтеза, дыхания и т. д.

Клетки пробки, которая в основном покрывает одревесневшие побеги, пропитываются жироподобным веществом суберином, что, с одной стороны, вызывает гибель клеток, а с другой — пред отвращает испарение с поверхности растения, обеспечивая тем самым термическую и механическую защиту. В пробке, как и в кожице, имеются специальные образования для проветривания — чечевички. Клетки пробки образуются в результате деления пробкового камбия, подстилающего ее.

Механические ткани растений выполняют опорную и защитную функции. К ним относят колленхиму и склеренхиму. Колленхима — это живая механическая ткань, имеющая удлиненные клетки с утолщенными целлюлозными стенками. Она характерна для молодых, растущих органов растений — стеблей, листьев, плодов и т. д. Склеренхима — это мертвая механическая ткань, живое содержимое клеток которой отмирает вследствие одревеснения клеточных стенок. По сути дела, от клеток склеренхимы остаются только утолщенные и одревесневшие клеточные стенки, что как нельзя лучше способствует выполнению ими соответствующих функций. Клетки механической ткани чаще всего вытянуты в длину и называются волокнами. Они сопровождают клетки проводящей ткани в составе луба и древесины. Одиночные или собранные в группы каменистые клетки склеренхимы округлой или звездчатой формы обнаруживаются в незрелых плодах груши, боярышника и рябины, в листьях кувшинки и чая.

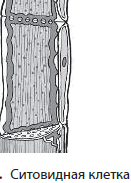

По проводящей ткани осуществляется транспорт веществ по телу растения. Существует два вида проводящей ткани: ксилема и флоэма. В состав ксилемы, или древесины, входят проводящие элементы, механические волокна и клетки основной ткани. Живое содержимое клеток проводящих элементов ксилемы — сосудов и трахеид — рано отмирает, от них остаются только одревесневшие клеточные стенки, как и в склеренхиме. Функцией ксилемы является восходящий транспорт воды и растворенных в ней минеральных солей от корня к побегу.

Флоэма, или луб, также является сложной тканью, поскольку образована проводящими элементами, механическими волокнами и клетками основной ткани. Клетки проводящих элементов — ситовидных трубок — живые, однако в них исчезают ядра, а цитоплазма смешивается с клеточным соком для облегчения транспорта веществ. Клетки располагаются одна над другой, клеточные стенки между ними имеют многочисленные отверстия, что делает их похожими на сито, из-за чего клетки называют ситовидными. По флоэме транспортируются вода и растворенные в ней органические вещества из надземной части растения в корень и другие органы растения. Загрузку и разгрузку ситовидных трубок обеспечивают прилегающие к ним клетки-спутницы.

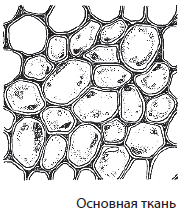

Основная ткань не только заполняет промежутки между другими тканями, но и выполняет питательную, выделительную и другие функции. Питательную функцию выполняют фотосинтезирующие и запасающие клетки. Большей частью это паренхимные клетки, т. е. они имеют почти одинаковые линейные размеры: длину, ширину и высоту. Основные ткани расположены в листьях, молодых стеблях, плодах, семенах и других запасающих органах. Некоторые виды основной ткани способны выполнять всасывающую функцию, как, например, клетки волосконосного слоя корня.

Выделение осуществляют разнообразные волоски, железки, нектарники, смоляные ходы и вместилища. Особое место среди основных тканей принадлежит млечникам, в клеточном соке которых накапливаются каучук, гутта и др. вещества. У водных растений возможно разрастание межклетников основной ткани, вследствие чего образуются крупные полости, с помощью которых осуществляется проветривание.

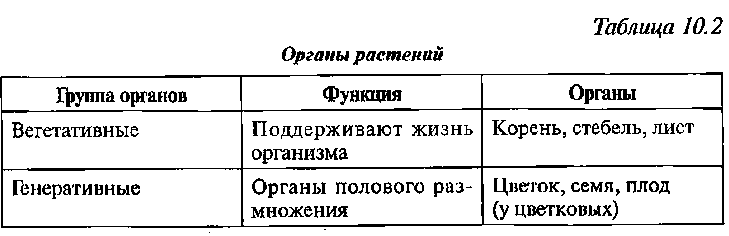

Органы растений

Вегетативные и генеративные органы

В отличие от животных, тело растений расчленено на небольшое количество органов. Они делятся на вегетативные и генеративные. Вегетативные органы поддерживают жизнедеятельность организма, но не участвуют в процессе полового размножения, тогда как генеративные органы выполняют именно эту функцию. К вегетативным органам относят корень и побег, а к генеративным (у цветковых) — цветок, семя и плод.

Корень

Корень — это подземный вегетативный орган, выполняющий функции почвенного питания, закрепления растения в почве, транспорта и запасания веществ, а также вегетативного размножения.

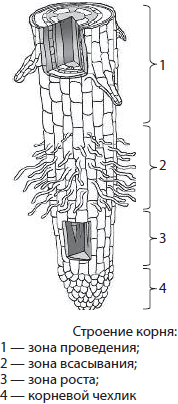

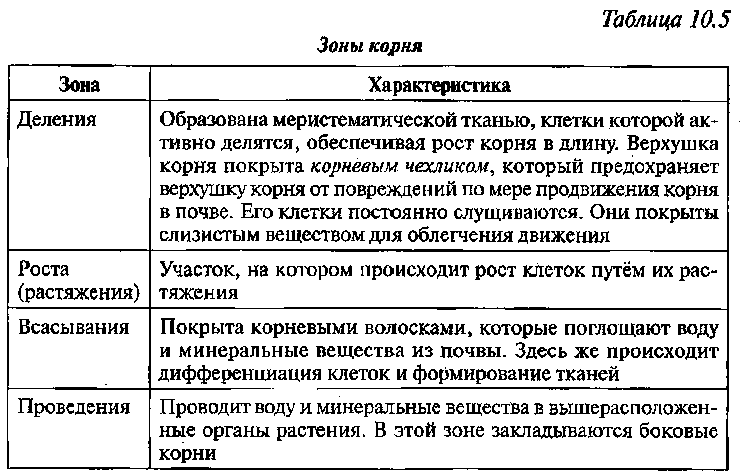

Морфология корня. Корень имеет четыре зоны: роста, всасывания, проведения и корневой чехлик. Корневой чехлик защищает клетки зоны роста от повреждения и облегчает продвижение корня среди твердых частиц почвы. Он представлен крупными клетками, способными со временем ослизняться и отмирать, что облегчает рост корня.

Зона роста состоит из клеток, способных к делению. Часть из них после деления увеличивается в размерах в результате растяжения и начинает выполнять присущие им функции. Иногда зону роста подразделяют на две зоны: деления и растяжения.

В зоне всасывания расположены клетки корневых волосков, выполняющие функцию всасывания воды и минеральных веществ. Клетки корневых волосков живут недолго, слущиваясь через 7–10 дней после образования.

В зоне проведения, или боковых корней, вещества транспортируются из корня в побег, а также происходит ветвление корня, т. е. образование боковых корней, что способствует заякориванию растения. Кроме того, в данной зоне возможно запасание веществ и закладывание почек, с помощью которых может происходить вегетативное размножение.

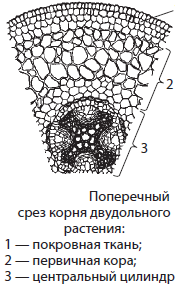

Внутреннее строение корня. На поперечном срезе в зоне всасывания корня видны покровная ткань, первичная кора и центральный цилиндр. Покровная ткань выполняет не только защитную функцию, но и функцию всасывания, так как она представляет собой волосконосный слой. Первичная кора корня достаточно мощная, в ней может происходить запасание питательных веществ, через нее осуществляется транспорт воды и растворенных в ней минеральных веществ к центральному цилиндру. Центральный цилиндр содержит проводящие ткани, по которым происходит транспорт веществ из корня в побег и из побега в корень.

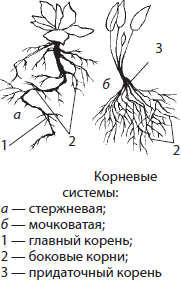

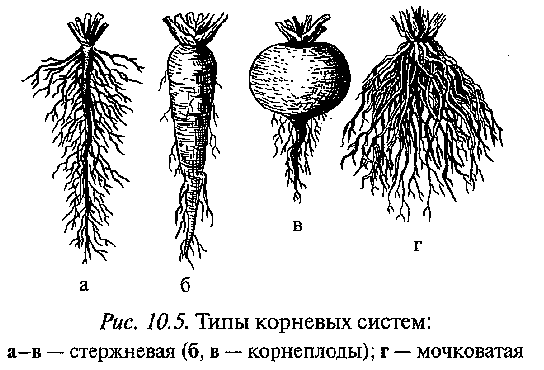

Корневые системы. Совокупность корней растения образует корневую систему. В ней выделяют главный, придаточные и боковые корни. Главный корень развивается из зародышевого корешка семени, тогда как придаточные корни отрастают от надземной части растения.

Боковые корни формируются как на главном, так и на придаточных корнях. В тех случаях, когда главный корень выражен, как у одуванчика, говорят о стержневой корневой системе, а когда он теряется среди придаточных, как у пшеницы, такая корневая система называется мочковатой. Первая характерна для двудольных растений, а вторая — для однодольных.

Для формирования более мощной корневой системы в растениеводстве используют как минимум два приема: пикирование и окучивание. Пикированием называют удаление точки роста главного корня с целью стимуляции роста боковых, расположенных в более плодородных верхних слоях почвы. Окучивание также способствует развитию корневой системы, однако в большей степени за счет придаточных корней, образующихся на стебле вследствие поднятия уровня почвы.

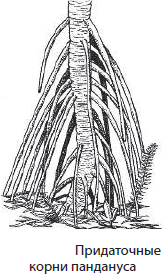

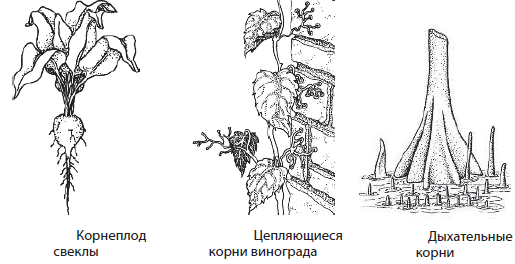

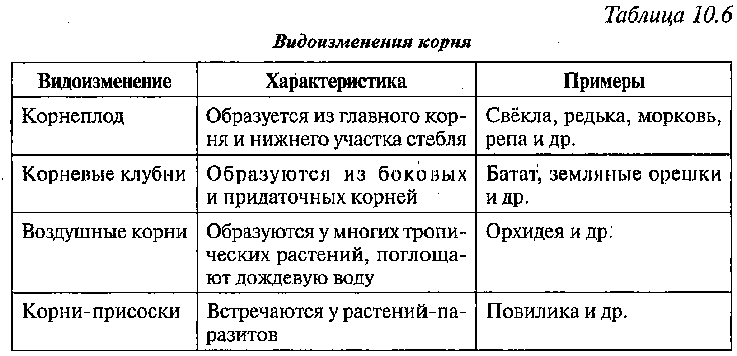

Видоизменения корня. Видоизменениями корня являются корнеплоды, корневые клубни, корни-присоски, цепляющиеся, дыхательные, воздушные, опорные, ходульные, сократительные корни и корневые отпрыски.

Корнеплоды и корневые клубни выполняют запасающую функцию и функцию вегетативного размножения, как у моркови, редиса, редьки, георгина, топинамбура и свеклы. Корни-присоски способствуют закреплению растения в теле растения-хозяина, а также поглощению питательных веществ из организма хозяина. Они характерны для омелы белой, петрова креста, повилики и заразихи. Цепляющиеся корни закрепляют растение на опоре, например, у плюща и винограда. Дыхательные корни присущи растениям, произрастающим в чрезмерно увлажненной почве, они помогают растениям в обеспечении кислородом для дыхания. В частности, без них не обойтись болотному кипарису и авиценнии. Воздушные корни имеются у растений-эпифитов, с их помощью они поглощают воду прямо из воздуха, как многие орхидеи. Опорные корни не дают опуститься на землю ветвям растений с очень развесистыми кронами, как у индийского фикуса баньяна, а ходульные корни поддерживают тело растений на зыбкой почве, например в мангровых зарослях в приливной зоне у ризофоры. Сократительные корни втягивают точку роста растения в почву при неблагоприятных условиях, как у одуванчика. Существуют также корни, выполняющие функцию вегетативного размножения, как корневые отпрыски сирени.

Корневые симбиозы. Почвы достаточно часто содержат недостаточное количество минеральных солей, что вынуждает растения искать другие способы их получения. Одни из них приспособились получать азот в результате питания насекомыми (насекомоядные растения), а другие образовали симбиозы с грибами и бактериями.

Симбиоз корней растения с грибами называют микоризой. Некоторые растения настолько «сжились» с грибами, что вообще перешли к паразитированию на своем грибе-сожителе и не осуществляют фотосинтеза, как орхидея гнездовка.

Корни также способны формировать симбиозы с азотфиксирующими бактериями. Эти бактерии называют также клубеньковыми, поскольку они вызывают разрастание тканей корня бобовых и некоторых других растений, что приводит к образованию своеобразных клубеньков. Клубеньковые бактерии фиксируют азот воздуха и переводят его в доступную для растения форму — нитраты. Взамен растение обеспечивает клубеньковые бактерии органическими веществами.

Побег

Побег — это надземный орган растения, выполняющий функцию воздушного питания. Он образован стеблем, листьями и почками.

Побег отличается наличием многочисленных повторяющихся сегментов: место прикрепления листа к побегу называется узлом, а участок побега между узлами — междоузлием.

Если междоузлия настолько невелики, что кажется, будто листья выходят буквально из одной точки, то такой побег называют укороченным. Они характерны для вишни и сосны. Растения с единственным таким побегом, например одуванчик и подорожник, называют розеточными. Все остальные побеги, у которых узлы достаточно удалены друг от друга, называются удлиненными.

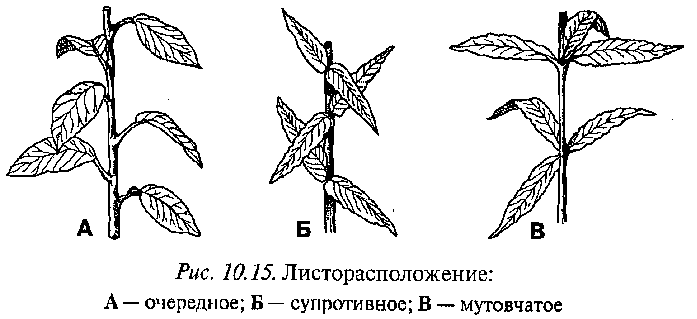

Порядок размещения листьев на стебле называют листорасположением. Выделяют три основных типа листорасположения: очередное, супротивное и мутовчатое. Если лист в узле только один, то говорят об очередном листорасположении (вишня, яблоня). Если их два — это супротивное листорасположение (сирень), а если их три и более, то это мутовчатое листорасположение (ветреница, олеандр).

В зависимости от расположения в пространстве выделяют прямостоячие, наклоненные, лежачие, ползучие, цепляющиеся, вьющиеся и свисающие побеги.

Если на побеге имеются цветки, плоды или иные генеративные органы, его называют генеративным, в противном случае — вегетативным.

Побеги, стебли которых всегда остаются покрытыми кожицей, называют неодревесневающими, если же кожица сменяется пробкой только в нижней части растения, то это — полуодревесневающий побег. В тех случаях, когда стебель способен покрываться пробкой до самой верхушки, говорят об одревесневающем побеге.

Жизненные формы растений. По степени одревеснения побегов и продолжительности их жизни у растений выделяют три основные жизненные формы: древесные, кустарниковые и травянистые. У травянистых растений побег никогда не одревесневает, хотя продолжительность их жизни может составлять сотни лет. По продолжительности жизненного цикла травянистые растения делят на однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние растения завершают свой жизненный цикл и дают плоды в течение одного года (горчица, тыква), тогда как двулетние чаще всего в первый год вегетируют, а дают плоды и погибают на второй год (морковь, редис), многолетние же цветут и дают плоды в течение длительного времени (земляника, пырей).

Кустарники характеризуются наличием нескольких одревесневших в той или иной степени побегов-стволиков, постепенно сменяющихся в течение жизни растения. К ним относятся сирень, красная смородина, крыжовник, терен и др.

У деревьев побег также одревесневает, однако он сохраняется всю жизнь и называется стволом. Ствол несет на себе все остальные ветви дерева — крону. Примерами древесных растений являются дуб, сосна и береза.

Почка

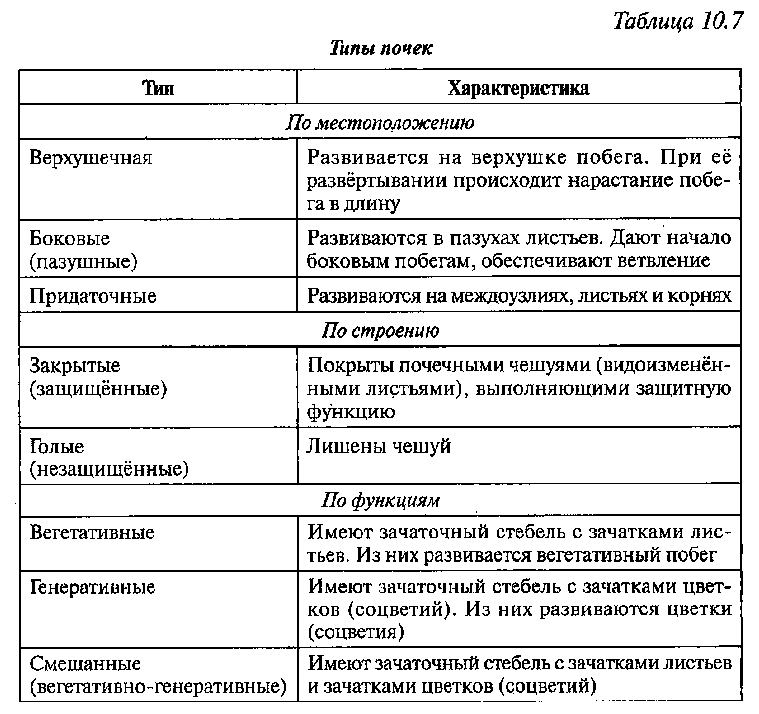

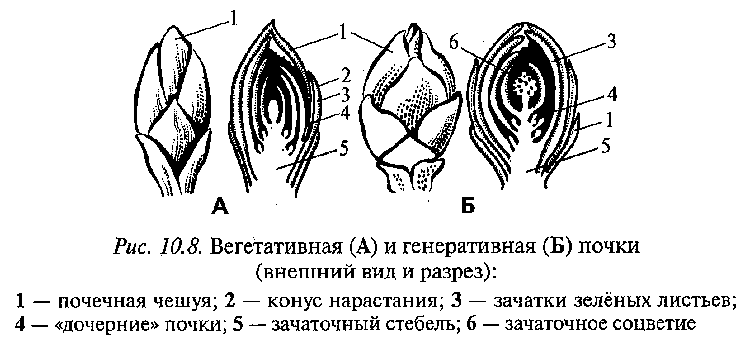

Почка — это орган побега, обеспечивающий его нарастание в длину и ветвление. Почки содержат зачаток побега, прикрытый почечными чешуями. Зачаточный побег может быть вегетативным или генеративным, в соответствии с чем различают вегетативные и генеративные, или цветочные почки. Генеративные почки обычно более крупные и округлые, в сравнении с вегетативными, и чаще располагаются на концах побегов.

В зависимости от расположения на побеге почки делят на верхушечные и боковые. Верхушечные почки располагаются в точках роста побега, а боковые — во всех остальных местах. Боковые почки, расположенные в пазухах листьев, называются пазушными, а разбросанные вне пазух почки относят к придаточным. Например, у бриофиллума они размещаются по краям листьев и со временем превращаются в «детки», осуществляющие вегетативное размножение. При распускании верхушечных почек побег растет в длину, тогда как развитие боковых почек приводит к его ветвлению. Придаточные почки как правило распускаются при повреждении или нарушении роста вышележащих почек.

Стебель

Стебель — осевая часть побега, которая выносит листья к свету, поддерживает генеративные органы, осуществляет транспорт веществ от одних органов к другим, может выполнять запасающую функцию и функцию вегетативного размножения.

Молодые зеленые стебли и стебли кактусов также способны осуществлять функцию фотосинтеза. На поперечном срезе стебли могут иметь округлую, четырехугольную, трехугольную, ребристую и другие формы.

Внутреннее строение стебля. Независимо от формы поперечного сечения и степени одревеснения внутреннее строение побега имеет единый план: снаружи они покрыты покровной тканью, под которой располагаются первичная кора и центральный цилиндр с сердцевиной, что не характерно для корня. У травянистых растений покровная ткань в течение всей жизни представлена кожицей, тогда как у одревесневающих она со временем заменяется пробкой.

Первичная кора несет клетки основной и механической ткани, которые выполняют не только защитную, но и запасающую и фотосинтетическую функции.

Центральный цилиндр содержит луб, или флоэму, и древесину, или ксилему, а также сердцевину. По ситовидным трубкам флоэмы осуществляется нисходящий транспорт воды и растворенных в ней органических веществ из листьев в другие органы растения. У древесных растений он может функционировать несколько лет, а затем сплющиваться. В умеренном климате на зиму луб закупоривается во избежание замерзания.

Функцией ксилемы является восходящий транспорт воды и минеральных солей из корня в побег. Ее проводящие элементы также могут функционировать несколько лет, однако позднее они утрачивают проводящую функцию и превращаются в опорные элементы. Между древесиной и лубом у двудольных растений располагается прослойка камбия, который откладывают новые клетки этих тканей, тогда как у однодольных их нет.

Древесину и луб в направлении от сердцевины к первичной коре пронизывают тяжи основной ткани — сердцевинные лучи, имеющие различную ширину. По ним осуществляется радиальный транспорт веществ.

В зависимости от проводящих тканей в центральном цилиндре выделяют два типа строения стебля: пучковое и непучковое. При пучковом строении ксилема и флоэма собраны в отдельные тяжи — проводящие пучки, пронизывающие стебель, что характерно для многих травянистых растений. Характер прохождения пучков у цветковых растений является одним из диагностических признаков: если пучки расположены по кругу, то это двудольное растение, а если беспорядочно — однодольное.

Для древесных и некоторых травянистых растений характерен непучковый тип строения стебля, при котором древесина и луб закладываются сплошными кольцами, причем древесина располагается ближе к центру стебля, чем луб, а между ними находится кольцо камбия. Ежегодно откладывается новое кольцо древесины, вследствие чего на поперечном срезе древесных растений видны годичные кольца, по которым можно подсчитать приблизительный возраст растения. По ним можно также узнать, какие условия были на планете более-менее продолжительное время назад: более широкие годичные кольца свидетельствуют о благоприятных условиях, а более узкие — о засухах, заморозках и т. д.

В центре стебля располагается сердцевина, представленная основной тканью. Она выполняет запасающую и выделительную функции. Во многих случаях сердцевина разрушается под действием бактерий и грибов, но у некоторых растений она исчезает как следствие расхождения клеток. Например, в соломине злаков все междоузлия полые, тогда как в узлах сохраняются тоненькие пленки. Такое строение стебля помогает злакам поддерживать колос, который может быть в десятки раз тяжелее самой соломины.

Лист

Лист — это боковая часть побега, осуществляющая функцию воздушного питания.

Помимо этого он также осуществляет газообмен с окружающей средой через устьица, в том числе транспирацию, может служить запасающим органом и органом вегетативного размножения.

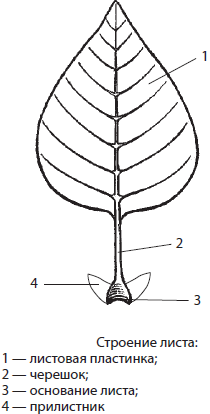

Морфология листа. Лист состоит из листовой пластинки, черешка, основания листа и прилистников и прикрепляется в узле своим основанием к стеблю. Основание листа — это расширение черешка, которое может разрастаться и образовывать влагалище, охватывающее стебель, как у листьев злаков. При этом влагалище защищает почки и длительно растущие основания междоузлий.

Черешок служит для соединения листа со стеблем. Листья делятся на черешковые и сидячие. Если лист имеет черешок, он называется черешковым, если таковой отсутствует — сидячим.

Прилистники — это парные боковые выросты по бокам основания листа. Обычно они развиваются раньше листовой пластинки и защищают молодой лист, а затем опадают, однако у ряда видов они сохраняются и даже разрастаются настолько, что по размерам превышают сами листовые пластинки. В этом случае они берут на себя фотосинтетическую функцию.

Листовая пластинка — это расширенная плоская наиболее важная часть листа, в которой и происходит фотосинтез.

В зависимости от количества листовых пластинок различают простые и сложные листья. У простых листьев листовая пластинка на черешке только одна, и она опадает вместе с ним, тогда как на сложном листе размещается несколько листовых пластинок, каждая из которых может опадать самостоятельно. Сложные листья классифицируют по количеству и размещению листовых пластинок. К ним относят пальчатые, непарноперистосложные и парноперистосложные листья. У пальчатых листьев все листовые пластинки отходят от одной точки общего черешка, а у перистосложных — из разных точек, у непарноперистосложных листьев этот черешок заканчивается непарным листочком, тогда как у парноперистосложных он отсутствует.

Формы листовых пластинок поражают своим разнообразием, среди них есть игловидные, ланцетные, стреловидные, копьевидные, щитовидные, сердцевидные, почковидные, яйцевидные, овальные и т. д.. Листовая пластинка может быть цельной или расчлененной. По степени расчлененности выделяют лопастные, раздельные и рассеченные листья. Листовой край также не всегда бывает ровным, чаще он пильчатый, зубчатый, выемчатый и т. д.

Листья различаются и по характеру прохождения проводящих пучков, или жилок, — жилкованию. Основными типами жилкования являются параллельное, или дуговое, и сетчатое (перисто-сетчатое и пальчато-сетчатое). Они имеют существенное значение в определении принадлежности растений к классам покрытосеменных (двудольных и однодольных). От основных жилок листа берут начало более мелкие жилки, соединяющиеся между собой тонкими перемычками.

Окраска, консистенция и другие характеристики листа также существенно варьируют. Если у алоэ лист мясистый, сизоватый, то у кувшинки он тонкий и имеет темно-зеленый цвет. Некоторые листья покрыты опушением, что служит защитой их от избыточного испарения.

Листья бывают крошечными, как у вольфии бескорневой, так и гигантскими многометровыми, как у пальм или виктории амазонской, способной выдерживать массу до 40 кг.

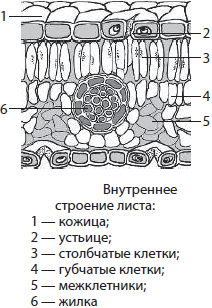

Внутреннее строение листа. Снаружи лист покрыт кожицей, снабженной устьицами и покрытой кутикулой. Толщина кожицы и покрывающей ее кутикулы, форма замыкающих клеток устьиц, их расположение на листе, а также наличие различных волосков, железок и т. д. зависит от вида растения и условий его произрастания.

Мякоть листа представлена основной тканью, выполняющей функцию фотосинтеза. Большинство растений имеют две разновидности этой ткани — столбчатую и губчатую. Столбчатая, или палисадная паренхима, расположена в 1–2 ряда под верхней кожицей листа, содержит много хлоропластов и осуществляет функцию фотосинтеза. Губчатая, или рыхлая паренхима, образует нижнюю часть листа и имеет большие межклетники. Она обеспечивает не только фотосинтез, но и газообмен в листе, в том числе процесс транспирации. По ней также осуществляется транспорт веществ из палисадной паренхимы.

Паренхима пронизана проводящими пучками — жилками. По проводящим элементам ксилемы в лист поступают вода и растворенные в ней минеральные соли, а по флоэме происходит отток синтезированных в нем органических веществ в молодые растущие и запасающие органы. Механические элементы придают прочность и упругость листовой пластинке. Таким образом, жилки выполняют как проводящую, так и опорную функции.

У многих растений можно наблюдать видоизменения листа, обусловленные выполняемыми ими функциями. К ним относятся колючки кактуса, усики гороха, мясистые листья суккулентов, ловчие листья кувшиночников и др.

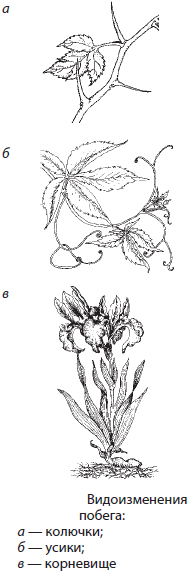

Видоизменения побега. Видоизменениям подвержены не только листья и стебли, но и побеги в целом. К ним относятся корневища, клубни, луковицы, столоны, колючки боярышника, усики тыквенных, кочаны капусты и даже соцветия.

Корневище — это видоизмененный побег, выполняющий функции запасания и вегетативного размножения. От корня его отличает то, что на нем видны листовые следы, а нарастание происходит в сторону образования надземного побега, тогда как старая часть постепенно отмирает. На корневище образуются многочисленные придаточные корни. Корневища имеются у ириса, купены, ландыша и др.

Клубень — это видоизмененный побег, также выполняющий функции запасания и вегетативного размножения. Он имеет листовые следы («бровки») и боковые почки («глазки»). Подземные клубни есть у картофеля, а надземные характерны для капусты кольраби.

Луковица в основном служит для переживания неблагоприятных условий и вегетативного размножения. Ее стебель сильно укорочен и превращен в донце, а в листьях-чешуях накапливаются питательные вещества в растворенном виде. Почки спрятаны в пазухах листьев. Луковицы характерны для лука репчатого, чеснока и др.

Столоны — это подземные или надземные побеги, служащие для вегетативного размножения. На подземных столонах картофеля закладываются и развиваются клубни, а на надземных ползучих столонах («усах») земляники формируются новые розетки.

Цветок

Цветок — это сложный репродуктивный орган покрытосеменных растений, представляющий собой укороченный и видоизмененный побег.

Исключительность цветка как генеративного органа состоит в том, что он совмещает в себе все функции бесполого и полового размножения.

Цветок состоит из цветоножки, цветоложа, околоцветника, тычинок и пестиков. При этом цветоножка и цветоложе — это видоизмененный стебель, тогда как остальные части цветка — видоизмененные листья.

В зависимости от размещения на побеге цветки делятся на верхушечные и боковые. Верхушечными называют цветки, располагающиеся на верхушке побега, а боковыми — находящиеся в пазухе листа.

С помощью цветоножки цветок крепится к побегу. На цветоножке могут располагаться один или несколько листочков — прицветников. Если цветоножка отсутствует, то цветок называется сидячим.

Цветоложе служит для прикрепления всех частей цветка, в некоторых случаях оно впоследствии разрастается и образует особую структуру, в которой располагаются плоды, как, например, у шиповника.

Околоцветник служит для защиты генеративной части цветка и привлечения опылителей. Он образован чашечкой и венчиком. Чашечка состоит из чашелистиков, обычно зеленого цвета, служащих для защиты тычинок и пестика от повреждения в бутоне. Чашелистики могут быть раздельными (свободно- или раздельнолистная чашечка) и сросшимися (сростнолистная чашечка).

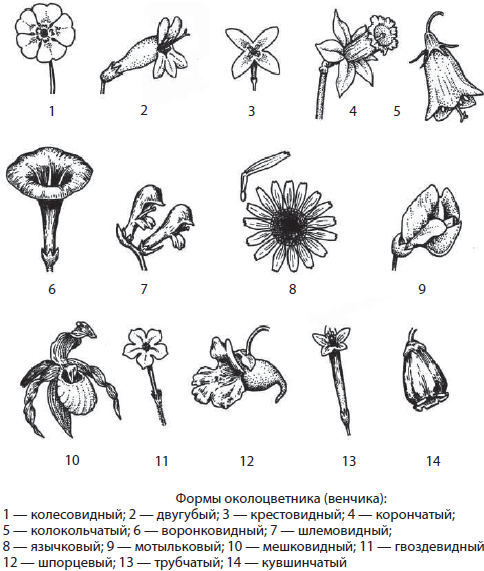

Венчик образован лепестками, как правило ярко окрашен и обеспечивает привлечение опылителей. Если лепестки венчика срослись, то венчик называется сростно- или спайнолепестным, в противном же случае — раздельнолепестным.

Околоцветник, имеющий и чашечку, и венчик, называется двойным, а образованный только чашечкой или венчиком — простым. Простой околоцветник, представленный зелеными листочками, называется чашечковидным, характерен для крапивы и конопли. А если он представлен иначе окрашенными листочками — это венчиковидный околоцветник (тюльпан, ветреница). Цветки, вовсе не имеющие околоцветника, называются голыми. Такие цветки присущи в основном ветроопыляемым растениям, в том числе древесным.

В зависимости от формы венчики делят на двугубые, мотыльковые, колокольчатые, воронковидные, колесовидные, гвоздевидные, язычковые, трубчатые и др.

В цветках могут быть также специальные железки, волоски и нектарники, выделяющие пахучие вещества — эфирные масла и сладковатую жидкость — нектар, служащие для привлечения опылителей.

Непосредственно генеративная сфера цветка представлена тычинками и пестиками. Тычинки в цветке могут срастаться или оставаться свободными. Совокупность тычинок в цветке называется андроцеем. Каждая тычинка состоит из тычиночной нити, пыльников и связника.

В гнездах пыльников образуется пыльца. Пыльцевое зерно покрыто плотной оболочкой, позволяющей пыльце длительное время сохранять способность к прорастанию. Повышение влажности приводит к растрескиванию этой оболочки, поэтому большинство растений имеет приспособления для защиты пыльцы в цветке от дождя, как, например, поникание цветка или самих тычинок.

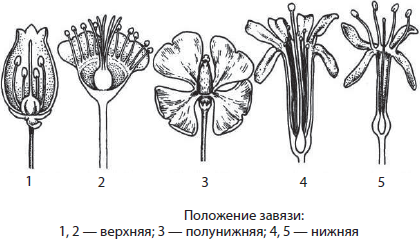

Пестик является наиболее важной частью цветка, из которой впоследствии формируется плод. Пестик или пестики располагаются обычно в центре цветка и состоят из завязи, столбика и рыльца. Завязь может содержать один или несколько семязачатков, поэтому ее называют одно- или многогнездной. Совокупность пестиков в цветке называется гинецеем.

Если завязь не срастается с окружающими стерильными частями цветка, а возвышается над цветоложем, ее называют верхней. Такая завязь присуща бобовым, пасленовым и др. Если происходит полное обрастание завязи элементами околоцветника или цветоложем, что встречается значительно реже, она называется нижней, как у тыквенных. Между этими двумя вариантами наблюдается огромное количество промежуточных, которые все вместе получили название полунижней завязи (земляника).

Цветок с пестиками и тычинками называют обоеполым. Такие цветки характерны для подавляющего большинства покрытосеменных растений, например вишни, яблони, картофеля и многих других. В том случае, если цветок имеет только тычинки, он называется тычиночным, или мужским, а если только пестики — пестичным, или женским. Раздельнополые цветки имеются у кукурузы и тыквы. Однако встречаются и цветки без генеративных органов, как, например, краевые цветки корзинки подсолнечника — они называются стерильными.

В большинстве случаев раздельнополые цветки располагаются на одном растении, и тогда оно называется однодомным, например кукуруза, дуб, бук, ольха, огурец, тыква, дыня, арбуз. У двудомных же растений мужские и женские цветки находятся на разных растениях — это тополь, облепиха, конопля и др.

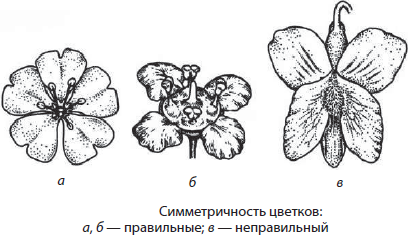

Отличительной чертой цветка является упорядоченность расположения его частей: они располагаются не беспорядочно, а чаще всего по спирали или кругами. Вследствие этого через цветок часто можно провести одну или несколько плоскостей симметрии. Если их можно провести несколько, то цветок называется правильным, или актиноморфным (капуста, гвоздика, примула), если только одну — это неправильный, или зигоморфный цветок (горох, соя), а если вообще ни одной — асимметричный (валериана лекарственная).

Формула и диаграмма цветка. Для удобства в систематике растений используют условные записи — формулы и диаграммы цветков.

Формула цветка — это условное обозначение строения цветка буквами, символами и цифрами. Тип цветка обозначается следующим образом: $⚥$ — обоеполый (этот значок в формуле часто опускают), $♀$ — пестичный, $♂$ — тычиночный, $↑$ — актиноморфный, $↓$ — зигоморфный, $↯$ — асимметричный цветок. Чашечка обозначается буквой Ч, венчик — Л, тычинки — Т или А, пестики — П или Г. Количество членов цветка обозначается по нижнему индексу соответствующей буквы. Если их много, то ставится символ бесконечности. Если они срастаются, то цифра берется в круглые скобки. В случае неравноценности членов цветка их указывают по отдельности и соединяют знаком «+».

Другим типом схематического обозначения цветка является диаграмма, которая зачастую даже более информативна, нежели формула, поскольку четко и зримо показывает взаимное расположение в цветке всех его членов. Диаграмма цветка — это тип схематического обозначения цветка, который представляет собой проекцию поперечного разреза генеративного органа. Ось соцветия в диаграмме обозначают маленьким кружком сверху, а кроющий лист — серповидной дугой с килем внизу. У верхушечных цветков ось не обозначают. Так же, как и кроющий лист, обозначают прицветники и чашелистики, а лепестки венчика — серповидными дугами, но без киля. Символом тычинок в диаграмме является фигура, напоминающая пыльник или тычиночную нить, а плодолистика — завязь (кроме того, в завязи могут быть обозначены семязачатки). В случае срастания между собой фигуры, обозначающих их на диаграмме, соединяют дугами.

Соцветия

Только у немногих растений встречаются одиночные цветки (тюльпан, магнолия, мак), чаще они собраны группами, образующими соцветия. Соцветие — это система видоизмененных побегов покрытосеменного растения, несущих цветки. Биологическое преимущество соцветий перед одиночными цветками несомненно, так как огромная масса цветков будет всегда более заметной для опылителей, чем один цветок, а гибель одного цветка в соцветии не приведет к потере наследственной информации данного растения. Кроме того, цветки в соцветии распускаются не одновременно, что еще больше увеличивает шансы на оплодотворение. Количество цветков в соцветии колеблется от 1–3 (горох) до 6 000 000 (пальма корифа). Длина соцветий может достигать 12 м (пальма калафус).

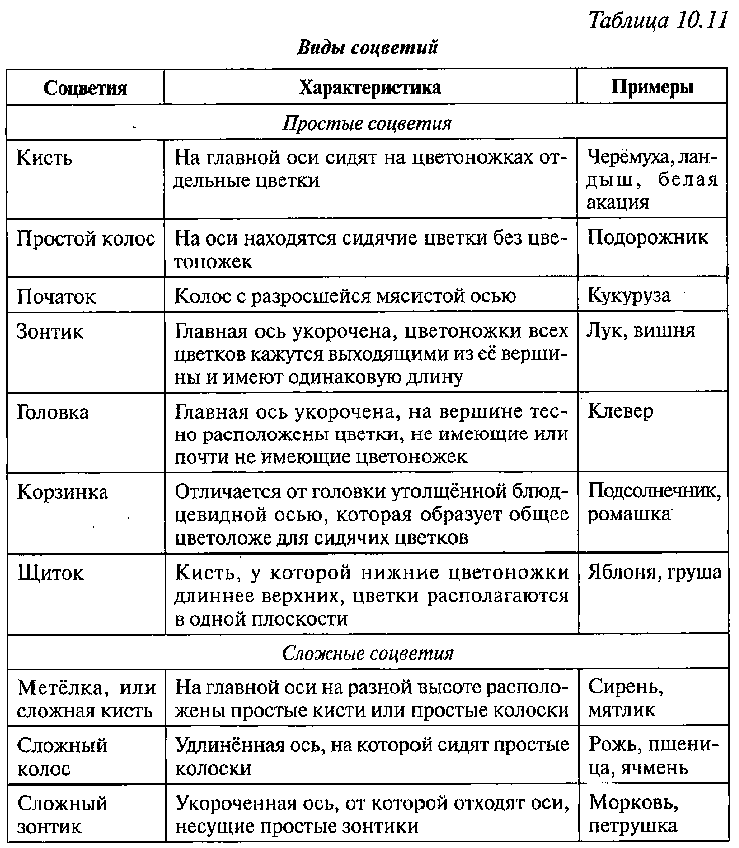

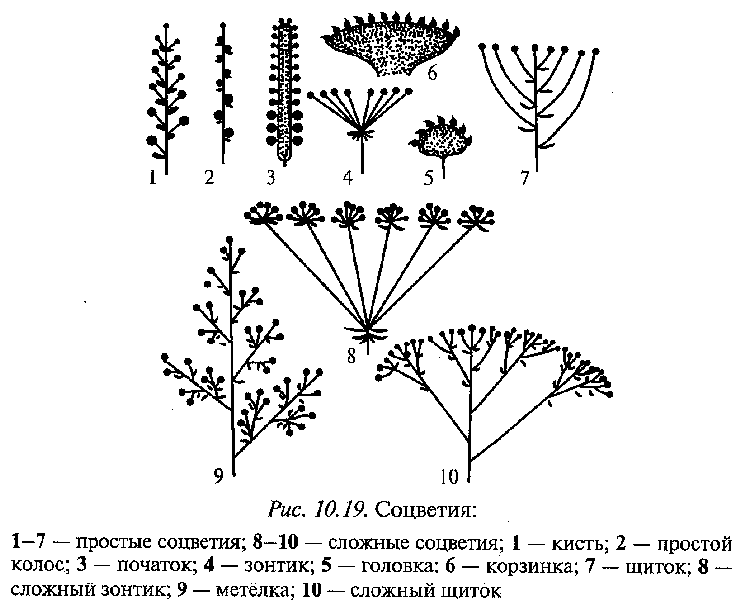

Соцветия делят на простые и сложные. Простым соцветиям свойственна только одна ось соцветия, которая может быть удлиненной или укороченной. К простым соцветиям относят простой колос, початок, кисть, корзинку, щиток, головку, зонтик и др. В простом колосе подорожника многочисленные цветки с едва заметными цветоножками сидят на длинном стебле. В отличие от колоса, в початке кукурузы ось соцветия сильно утолщена, а в головке клевера имеет округлые очертания. В кисти ландыша майского и капусты огородной цветки расположены на хорошо заметных цветоножках, отходящих от длинного стебля. Щиток, характерный для яблони, похож на кисть, однако все его цветки расположены в одной плоскости, хотя цветоножки отходят от оси соцветия в разных местах. Простой зонтик лука, первоцвета домашнего действительно похож на зонтик, «спицы»-цветоножки цветков которого расходятся от верхушки побега. Корзинка подсолнечника и одуванчика лекарственного похожа на один большой цветок. В ней мелкие цветки располагаются по центру утолщенной и расширенной оси соцветия, и защищены зелеными листьями — обверткой.

Сложные соцветия образуются из простых вследствие разветвления главной оси соцветия. Из сложных соцветий чаще всего встречаются сложный колос, сложный зонтик, метелка и сережка. В сложном колосе пшеницы мягкой и ржи посевной на оси соцветия сидят небольшие простые колоски, состоящие из нескольких цветков. Соцветие сложный зонтик, характерное для моркови посевной, укропа огородного и петрушки огородной, образовано несколькими простыми зонтиками, сидящими на укороченной главной оси. Метелка отличается обильным ветвлением и более сильным ветвлением нижних соцветий, вследствие чего сложное соцветие приобретает пирамидальную форму (сирень, мятлик, овес). Она может быть образована такими простыми соцветиями, как простой колос, корзинка и т. д.

Вместе с тем имеются и некоторые соцветия, которые могут быть отнесены как к простым, так и к сложным соцветиям. Например, сережка березы рассматривается как среди первых, так и среди вторых. Как простое соцветие сережка определяется как повислый колос с мягкой осью. Она обычно образована однополыми цветками и после цветения опадает (береза, тополь). Нередко встречаются соцветия со столь сложным строением, что бывает порой даже трудно определить, к какому типу его отнести.

Наиболее древним типом соцветия считают кисть, от которой происходят все остальные типы соцветий.

Семя

Семя — генеративный орган растений, служащий для распространения семенных растений; развивается из семязачатка в результате оплодотворения. Размер, форма и окраска зрелых семян различных цветковых растений поражают своим разнообразием. Наиболее крупные семена имеет сейшельская пальма (до 17 кг), а самые мелкие — грушанки, которые по этому параметру опережают даже орхидей. Чаще всего семена имеют округлую форму, реже встречаются вытянутые или уплощенные.

Снаружи семя покрыто плотной семенной кожурой, которая отграничивает зародыш и запасные вещества от окружающей среды и обеспечивает защиту от различного рода внешних повреждений. Кожура покрыта кутикулой, иногда имеется и восковой слой, которые защищают семена от проникновения влаги. На семенной кожуре в месте прикрепления семени в плоде остается рубчик, рядом с которым часто заметен семявход, служащий для проникновения воды в процессе прорастания семени. Рядом с этим отверстием располагается кончик зародышевого корешка.

Зрелое семя обычно содержит хорошо развитый зародыш со всеми зачатками вегетативных органов: зародышевым корешком, семядолями, зародышевым стебельком, или почечкой. Весь зародыш состоит из образовательной ткани. Он может располагаться как в центре семени, так и на его периферии.

В семенах таких растений, как горох, тыква, томат зародыш имеет два листочка — семядоли, в которых к тому же откладывается запас питательных веществ, поэтому такие растения называют двудольными. У злаков же зародыш, напротив, имеет только одну семядолю, а питательные вещества у них откладываются в эндосперме, занимающем значительную часть внутреннего пространства семени, поэтому их относят к однодольным. Семядоля зародыша злаков называется щитком. Он отделяет зародыш от эндосперма, и в ходе прорастания всасывает из эндосперма питательные вещества, обеспечивая ими зародыш.

Плод

Плод — это генеративный орган растений, представляющий собой видоизмененный в процессе оплодотворения цветок. В его развитии принимают участие различные части цветка, но прежде всего — завязь. Плод образован семенами и трехслойным околоплодником, или перикарпием, который надежно защищает семена от высыхания, проникновения микроорганизмов, механического повреждения, поедания травоядными животными, а иногда и от прорастания. Околоплодник также может способствовать распространению семян, как у сухих вскрывающихся плодов или у сочных, поедаемых птицами и другими животными. Внутренний слой околоплодника довольно часто бывает деревянистым и препятствует поеданию плодов и проникновению к ним влаги. Околоплодник может также срастаться с семенной кожурой, что затрудняет определение принадлежности этих слоев. Количество семян в плодах существенно варьирует от одного до нескольких тысяч, и зависит от количества семязачатков в завязи. Так, у пшеницы только один семязачаток и одно семя, у мака — более 1000, а у орхидей — до 1 млн. Масса плодов может быть различной: от менее чем 1 г у пшеницы до 500 и более килограммов у тыквы.

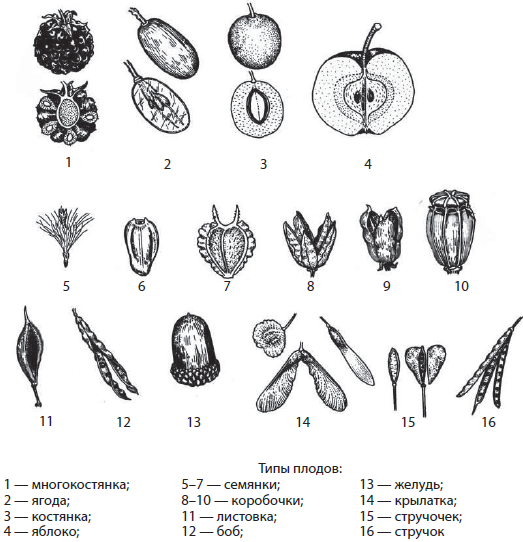

Существует множество вариантов классификации плодов, в том числе по морфологическим признакам. Согласно этой классификации плоды делят на простые, сборные и соплодия. Простые плоды развиваются из единственного пестика цветка. Они могут быть сухими и сочными, невскрывающимися и вскрывающимися, односемянными и многосемянными.

К сухим относят плоды, все слои околоплодника которых кожистые или деревянистые и плотно срастаются между собой. Они бывают как многосемянными, так и односемянными. В отличие от односемянных плодов, многосемянные сухие плоды как правило являются вскрывающимися. Многосемянными плодами являются листовка, боб, стручок, стручочек и коробочка.

Листовка — это плод, вскрывающийся с одной стороны. Когда он вскрывается, то становится похожим на лист, отсюда и его название. Он характерен для живокости, аконита, калужницы, магнолии и др.

Боб — сухой одно- или многосемянный плод, который одновременно вскрывается и со спинной, и с брюшной стороны, благодаря чему его створки еще и закручиваются, разбрасывая семена, прикрепленные к створкам, в разные стороны, способствуя тем самым их распространению. Такие плоды характерны для семейства бобовых.

Стручок — сухой многосемянный плод, внешне похожий на боб, и вскрывающийся также с двух сторон, но имеющий при этом в середине плода перегородку, к которой и прикрепляются семена. Разновидностью стручка является стручочек, отличающийся только пропорциями. Стручок характерен для капусты, редьки, горчицы, маттиолы и др., а стручочек — для пастушьей сумки, ярутки и др.

Коробочка — это сухой одно-, двух- или многогнездный плод, вскрывающийся вследствие неодновременного высыхания клеток стенки плода в процессе его созревания. Вскрытие происходит различными способами, начиная от крышечки и заканчивая полным растрескиванием коробочки. Плод данного типа характерен для мака, белены, гвоздичных, фиалки и др.

Сухие односемянные плоды обычно не вскрываются, к ним относятся орех, орешек, желудь, семянка, зерновка, крылатка.

Орех — это односемянный плод с жестким деревянистым околоплодником, не сросшимся с семенем. Такие плоды у лещины. Мелкие орехи называют орешками, как у гречихи.

Желудь отличается от ореха менее жестким околоплодником, который окружен у основания чашевидной плюской, как у дуба.

Семянка — это односемянный плод с кожистым околоплодником, не прирастающим к семени, например у подсолнечника.

Крылатка — плод, похожий на семянку по плотности околоплодника, но имеющий тонкий крыловидный вырост, способствующий распространению плода. Крылатки характерны для вяза, клена и ясеня.

Зерновка — односемянный плод, околоплодник которого срастается с семенной кожурой, что характерно для злаков.

Сочные плоды отличаются от сухих тем, что имеют хотя бы один слой околоплодника не кожистой или деревянистой консистенции. К сочным плодам относятся ягода, тыквина, яблоко, земляничина, костянка, померанец.

В костянке наружный слой околоплодника тонкий и кожистый, средний — мясистый и сочный, а внутренний — деревянистый, образующий косточку (вишня, слива). Иногда костянки бывают сухими (миндаль, грецкий орех, кокосовая пальма). Костянки односемянны, тогда как многосемянные костянки относятся к сборным плодам.

В ягодах, в отличие от костянок, не образуется косточек: многочисленные семена погружены в мясистые средний и внутренний слои околоплодника (крыжовник, смородина, виноград, баклажан).

Тыквина — разновидность ягоды, имеет жесткий наружный слой околоплодника, мясистый средний и сочный внутренний (огурец, тыква, арбуз, дыня).

Яблоко — тип плода, в образовании которого, помимо завязи, принимают участие цветоложе, а также основания чашелистиков, лепестков и нижние части тычинок. Плод имеет сочный и мясистый средний слой околоплодника, тогда как внутренний — твердый и кожистый (яблоня, груша, айва, рябина и др.)

Яблоко — тип плода, в образовании которого, помимо завязи, принимают участие цветоложе, а также основания чашелистиков, лепестков и нижние части тычинок. Плод имеет сочный и мясистый средний слой околоплодника, тогда как внутренний — твердый и кожистый (яблоня, груша, айва, рябина и др.)

Материалы для подготовки к ЕГЭ. Онлайн-Справочник по биологии.

РАЗДЕЛ II. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 10. Царство РАСТЕНИЯ

ВСЕ РАЗДЕЛЫ СПРАВОЧНИКА

10. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ

Растения — это эукариотические фотосинтезирующие автотрофные организмы. Царство Растения насчитывает около 500 тыс. видов. Растения являются продуцентами органических веществ и основным источником энергии для других живых организмов. Любые пищевые цепи начинаются с зелёных растений. Они же определяют характер биоценоза, защищают почву от эрозии. Растения служат источником кислорода и оказывают значительное влияние на климат Земли. Человек использует около 1,5 тыс. видов культурных растений как пищевые, технические и лекарственные ресурсы. Продукты питания растительного происхождения обеспечивают организм человека белками, жирами, углеводами и витаминами. Растения вырабатывают фитогормоны (вещества, способные усиливать физиологические процессы) и фитонциды (вещества, способные угнетать рост микроорганизмов или убивать их).

Царству Растения присущ ряд отличительных признаков:

- Автотрофный (фототрофный) тип питания. Встречаются также виды с миксотрофным (насекомоядные растения) и гетеротрофным (растения-паразиты) питанием.

- Специфические черты в организации растительной клетки: окружена клеточной стенкой, образованной целлюлозой; имеет пластиды; содержит крупные вакуоли; основным запасающим веществом является крахмал.

- Неподвижный, в основном прикреплённый, образ жизни. Поэтому растения не имеют костей, мышечной и нервной систем. Движения растений связаны с перемещением их частей тела: ростовые движения корней и стеблей, движение листьев в зависимости от времени суток и освещённости и др.

- Рост возможен в течение всей жизни и осуществляется только в определённых участках тела. Тело большинства растений в той или иной степени ветвится.

- Чередование гаплоидной (гаметофит) и диплоидной (спорофит) фаз развития.

- Практически нет специальных экскреторных органов.

- Расселение происходит спорами и семенами, находящимися в состоянии покоя.

Перечисленные отличия растений от животных не являются абсолютными. Черты животной организации часто встречаются у низших растений, которые соответствуют ранним этапам эволюционного развития. Например, способность и к автотрофному, и к гетеротрофному питанию (эвглена зелёная). Более высоко организованные растения достаточно чётко отличаются от животных.

Растения делят на низшие и высшие. У низших растений тело (слоевище, или таллом) не дифференцировано на ткани и органы. К ним относятся Красные водоросли (Багрянки), Настоящие водоросли и Лишайники. У высших растений тело разделено на органы (корень, стебель, лист), образованные дифференцированными тканями. К высшим растениям относятся Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, Голосеменные и Покрытосеменные (Цветковые). Четыре первых отдела расселяются при помощи спор {споровые), два последних — при помощи семян {семенные).

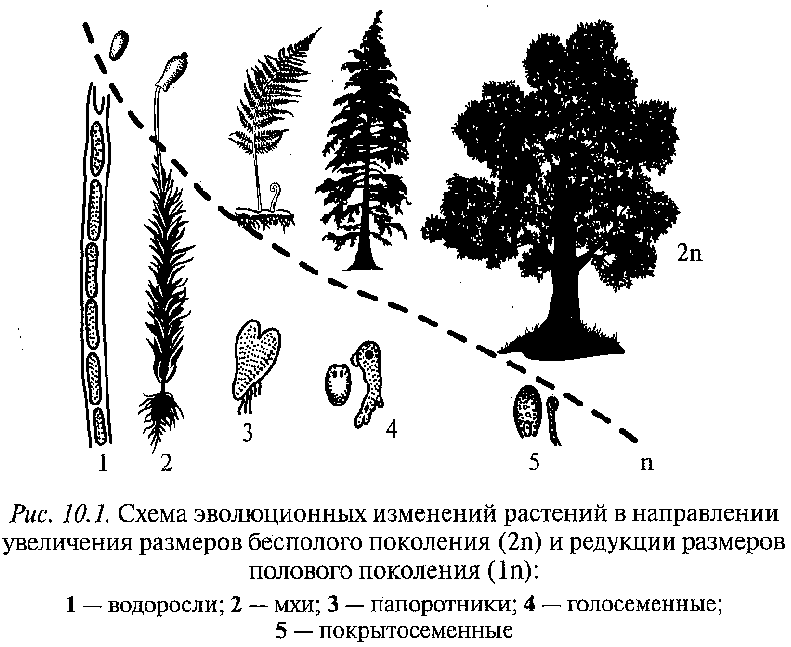

Размножение растений.

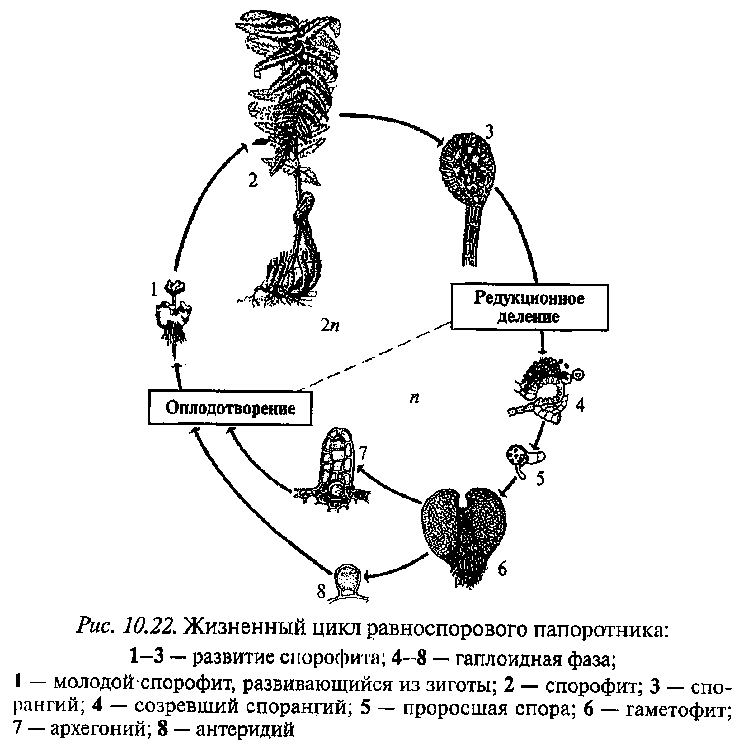

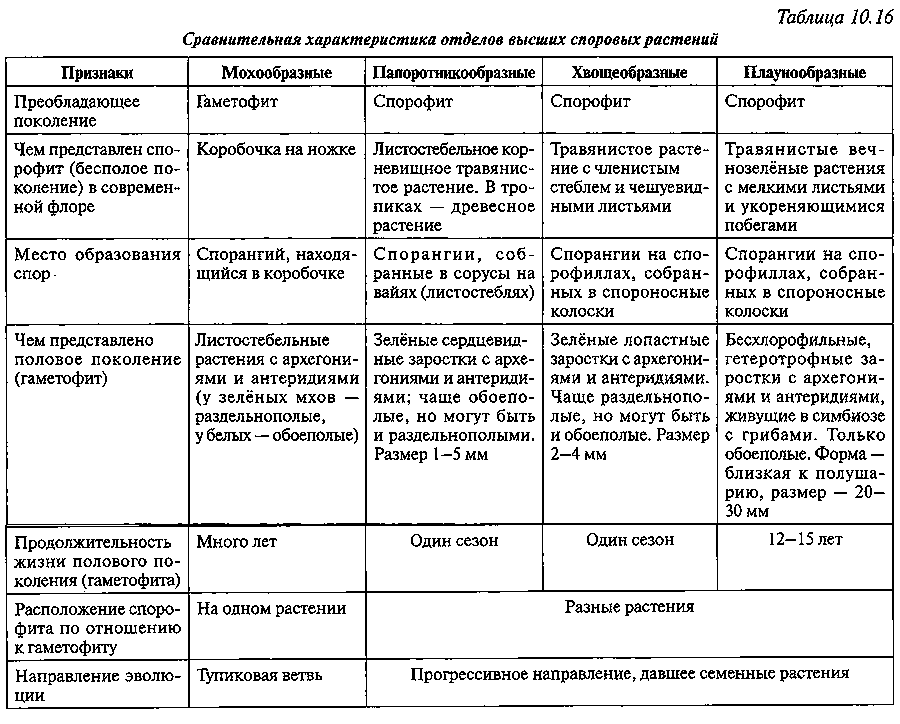

Для всех высших растений характерно чередование в жизненном цикле полового и бесполого размножения и связанное с этим чередование поколений (фаз развития) — гаплоидной (n) (гаметофит) и диплоидной (2n) (спорофит). На спорофите возникают мешковидные образования — спорангии (органы бесполого размножения), в которых в результате спорогенеза, сопровождающегося мейотическим делением, формируются таилоидные споры. Из спор развивается гаметофит. На нём формируются особые половые структуры — гаметангии (органы полового размножения), в которых образуются гаметы.

Мужские половые органы, где формируются сперматозоиды, называются антеридиями, женские половые органы, где формируются яйцеклетки, называются архегониями. Если на гаметофите развиваются и архегонии, и антеридии, то он называется обоеполым, если только антеридии, то мужским, если только архегонии, то женским. При слиянии гамет образуется зигота. Из зиготы развивается спорофит.

Эволюция растений шла в направлении увеличения размеров бесполого поколения (спорофита) и редукции полового поколения (гаметофита). У подавляющего большинства высших растений (за исключением моховидных) в жизненном цикле преобладает спорофитная фаза (рис. 10.1).

10.1. ПОДЦАРСТВО НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ. ВОДОРОСЛИ

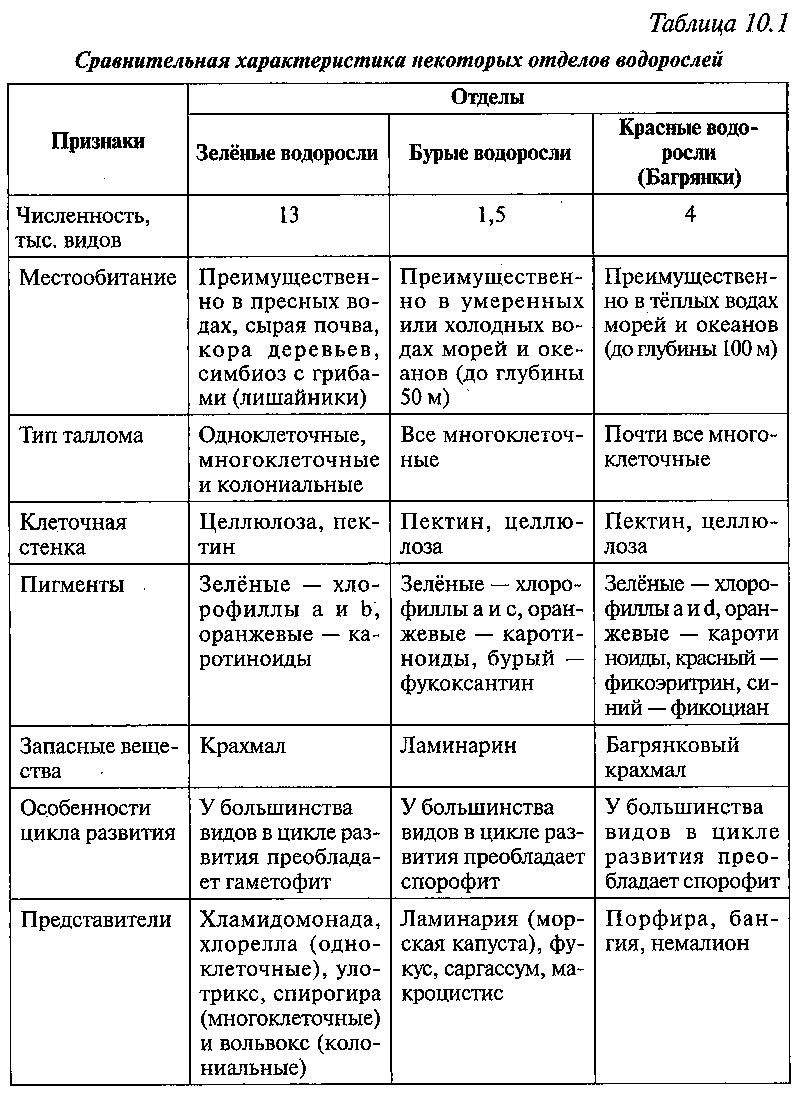

Строение и жизнедеятельность водорослей.

Водоросли — это фотосинтезирующие автотрофные эукариотические организмы. Насчитывается, около 30 тыс. видов различных водорослей. Выделяют отделы Зелёные, Красные, Бурые водоросли и др. Водоросли бывают одноклеточные, многоклеточные и колониальные.

Тело многоклеточных водорослей (таллом) состоит из сходных клеток и не разделено на органы и ткани. Формы таллома очень разнообразны: монадная, амёбоидная, нитчатая, пластинчатая и др. Хлоропласта водорослей называются хроматофорами. У многих подвижных водорослей имеется светочувствительный глазок {стигма), благодаря чему эти водоросли обладают фототаксисом — способностью к движению по направлению к свету.

Водоросли обитают главным образом в воде, однако большое число видов поселяется на суше во влажных местах обитания (на поверхности почвы, камнях, коре деревьев).

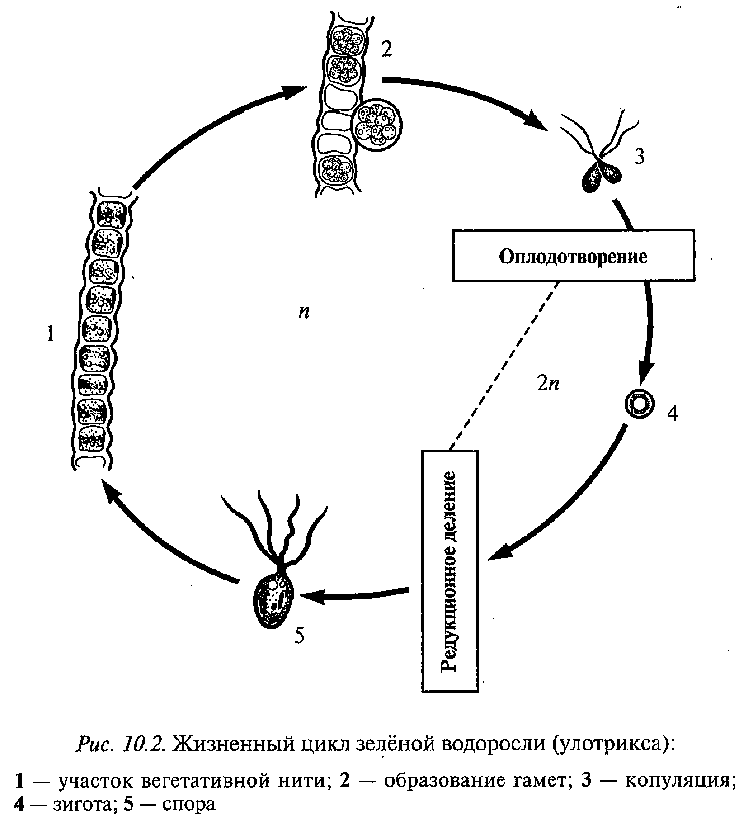

Размножение водорослей.

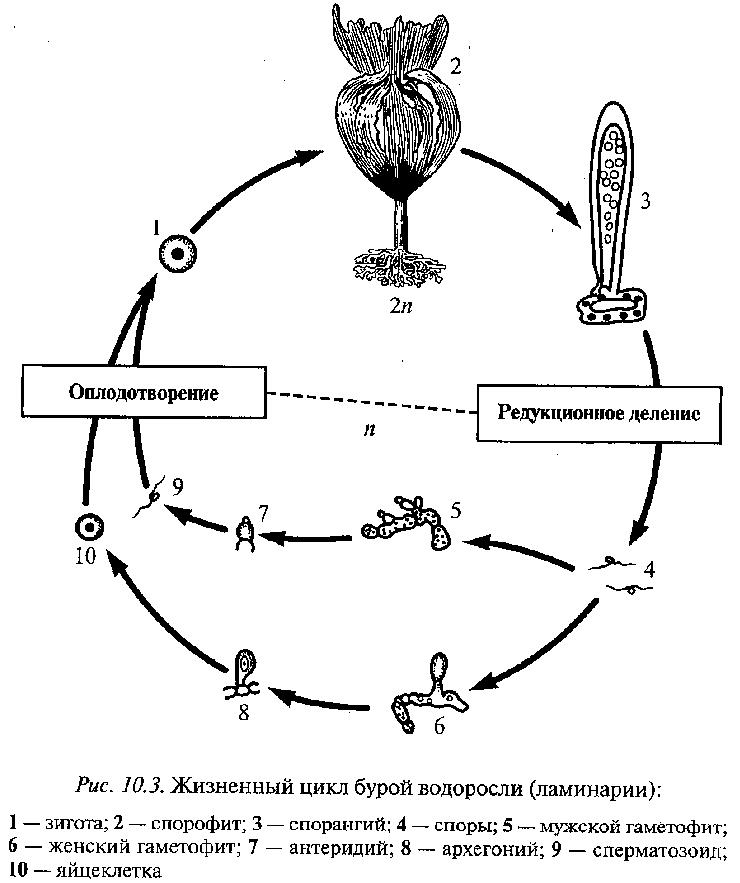

Водоросли могут размножаться бесполым и половым путём. К бесполому относится вегетативное размножение (деление таллома на части у многоклеточных, деление клеток надвое у одноклеточных, распадение колоний у колониальных форм) и спорообразование (образование в спорангиях подвижных или неподвижных спор). Половое размножение заключается в формировании гамет и их последующем слиянии с образованием зиготы, а также просто слиянии двух одноклеточных водорослей друг с другом либо посредством конъюгации. При половом размножении в жизненном цикле зелёных водорослей преобладает гаметофит, бурых — спорофит (рис. 10.2—10.3).

Сравнительная характеристика некоторых отделов водорослей представлена в табл. 10.1.

Значение водорослей.

Водоросли являются важным компонентом водного сообщества. В водах Мирового океана водоросли являются основными продуцентами органических веществ. Кроме того, они выделяют кислород, необходимый для дыхания животным и растениям. Водоросли, обитающие на поверхности почвы, участвуют в почвообразовании. Водоросли сыграли огромную роль в истории Земли, обогатив атмосферу кислородом. Широко используются водоросли и человеком: в пищу и на корм скоту (богаты витаминами, солями йода и брома), для получения агар-агара и других веществ и т. д.

10.2. ТКАНИ И ОРГАНЫ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ

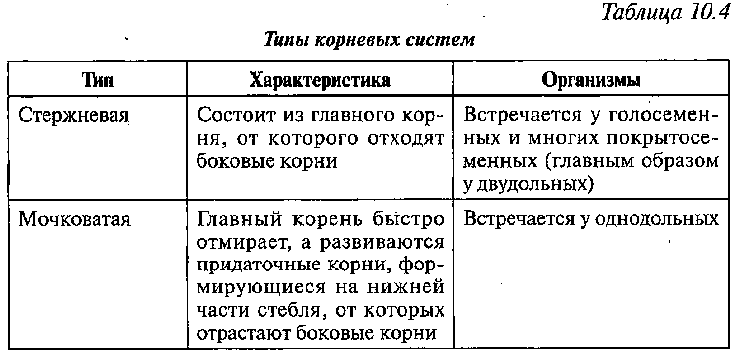

К высшим растениям относятся моховидные, плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). В процессе эволюции в качестве приспособления к жизни в наземно-воздушной среде у растений произошла дифференциация клеток на ткани и формирование органов.

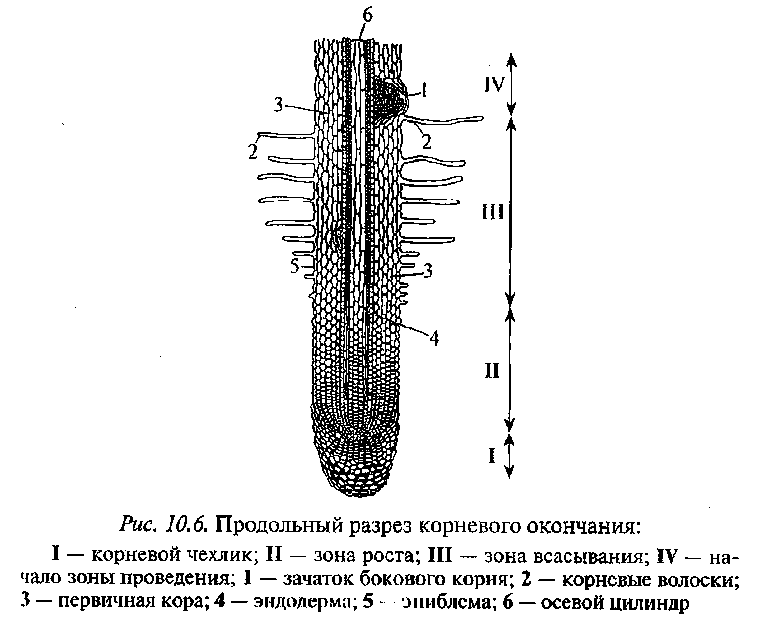

10.2.1. Ткани

Ткань — совокупность клеток, сходных по строению, происхождению и выполняющих одинаковые функции. У растений различают следующие ткани: образовательные (меристемы), покровные, основные, механические, проводящие, выделительные (табл. 10.2). Ткани растений делят на временные (меристемы) и постоянные (все остальные ткани).

10.2.2. Вегетативные органы

Орган — часть организма, имеющая определённую форму и строение, состоящая из нескольких тканей, занимающая определённое место в организме и выполняющая специфическую функцию или функции. У растений выделяют следующие органы (табл. 10.3, рис. 10.4).

10.2.2.1. Корень

Корень — вегетативный подземный орган растения. Он имеет радиальную симметрию, не несёт на себе листья, обладает способностью ветвиться, характеризуется неограниченным ростом. Функции корня: закрепление растения в почве, поглощение воды и минеральных веществ, синтез гормонов и ферментов, выделение продуктов метаболизма, запасание воды и питательных веществ.

Типы корневых систем. Совокупность всех корней одного растения называют корневой системой. Различают два типа корневых систем (у семенных): стержневую и мочковатую (табл. 10.4, рис. 10.5).

Придаточные корни могут образовываться и у многих двудольных растений на стеблях, засыпанных землёй, на ползучих и подземных стеблях. Эту способность используют для искусственного вегетативного размножения черенками.

Зоны корня. На продольном разрезе различают четыре основные зоны корня: деления, роста (растяжения), всасывания и проведения (табл.10.5, рис.10.6)

Внутреннее строение. На поперечном срезе корня можно выделить ризодерму, первичную кору из клеток паренхимы и центральный цилиндр, который включает эндодерму, перицикл (образовательная ткань, формирующая боковые корни), первичную флоэму, первичную ксилему и сердцевину. При одревеснении (вторичный рост) ризодерма, первичная кора и эндодерма замещаются перидермой, а камбий образует вторичную флоэму (луб) и вторичную ксилему (древесина). Вода поступает в клетки корня пассивно, в силу разности осмотического давления почвенного раствора и клеточного сока, а минеральные вещества — в результате активного всасывания, требующего затрат энергии на преодоление градиента концентрации. Движение раствора вверх по сосудам корня и стебля обеспечивается корневым давлением, создаваемым всасывающей силой всех корневых волосков, и испарением воды с поверхности листьев (транспирацией).

Особенности корня. В связи с изменением функций корня происходит его видоизменение (табл. 10.6). Образование корнеплодов и корневых клубней связано с накоплением в корне запасных веществ и воды.

Корни многих растений образуют с почвенными организмами симбиозы. Микориза (грибокорень) представляет собой симбиоз высшего растения и гриба. Клубеньки на корнях образуются у бобовых растений в результате их симбиоза с азотфиксирующими микроорганизмами, которые способны усваивать молекулярный азот атмосферы.

10.2.2.2. Стебель

Стебель — вегетативный орган растения, несущий листья и почки. Имеет радиальное строение, может ветвиться, характеризуется неограниченным верхушечным ростом. В ряде случаев стебли могут фотосинтезировать. Функции стебля: проводящая, или транспортная (соединяет два полюса питания растения — корни и листья), опорная (выносит листья к свету), запасающая (служит для накопления питательных веществ и воды), является органом вегетативного размножения.

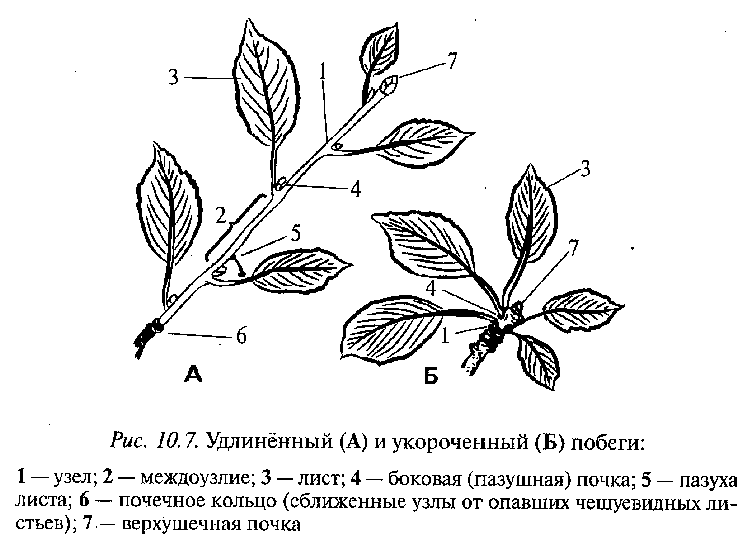

Стебель с листьями и почками, развившийся из почки в течение одного вегетационного периода, называют побегом (рис. 10.7). Побег состоит из повторяющихся элементов — узлов и междоузлий. Узел — участок стебля, от которого отходит лист (листья). Междоузлие — часть стебля между соседними узлами. Пазуха листа — угол между листом и находящимся выше междоузлием.

Почка — зачаточный, ещё не развившийся побег. Выделяют почки разных типов (табл. 10.7, рис. 10.8).

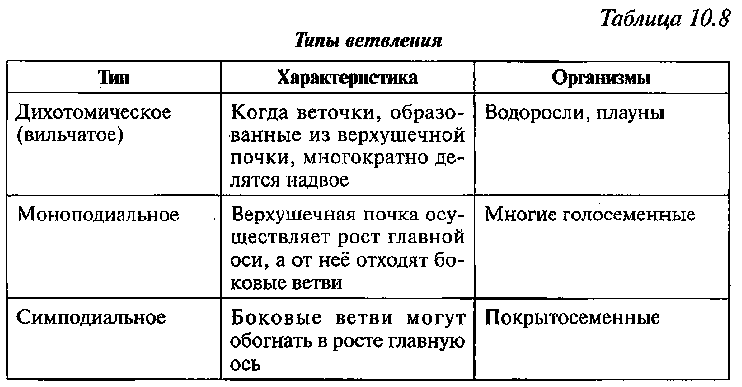

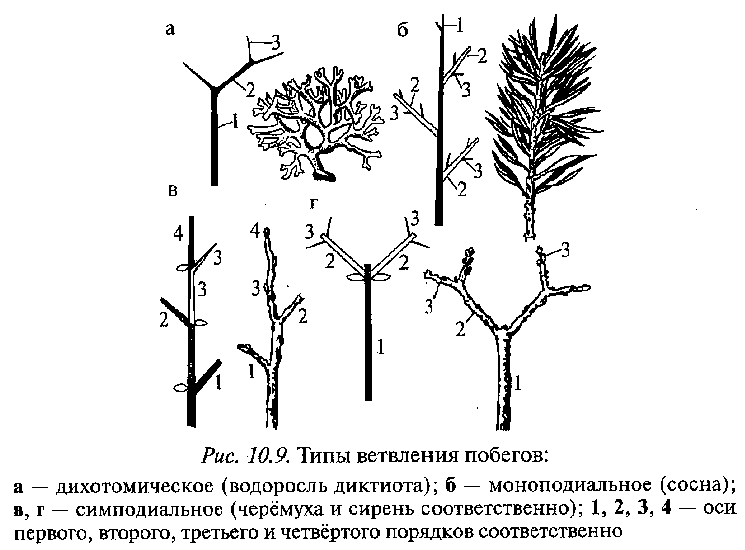

Рост стебля в длину и ветвление осуществляется деятельностью верхушечной и боковых почек. У ряда растений (бамбук, злаковые) наряду с верхушечным ростом долгое время активно растут основания междоузлий побега (вставочный рост). Для увеличения площади соприкосновения со средой главный побег, выросший из почечки зародыша семени, образует новые побеги, обеспечивающие ветвление стебля. У ряда растений тропиков и субтропиков встречаются неветвящиеся побеги. Различают следующие типы ветвления: дихотомическое, моноподиальное и симподиальное (табл. 10.8; рис. 10.9).

Формы побегов. По характеру расположения в пространстве побеги (стебли) делят на прямостоячие (кукуруза), стелющиеся (земляника), вьющиеся (вьюнок), цепляющиеся (горох). В зависимости от степени одревеснения стебли делятся на одревесневшие (деревья и кустарники) и травянистые (травы). Травянистые формы произошли от древесных.

Внутреннее строение. У семенных растений первичное строение (не одревесневшее) стебля таково; снаружи эпидерма, под ней первичная кора, образованная паренхимой, и проводящие пучки, в которых кнаружи располагается флоэма, а ближе к центру — ксилема. Центральная часть (сердцевина) образована паренхимой.

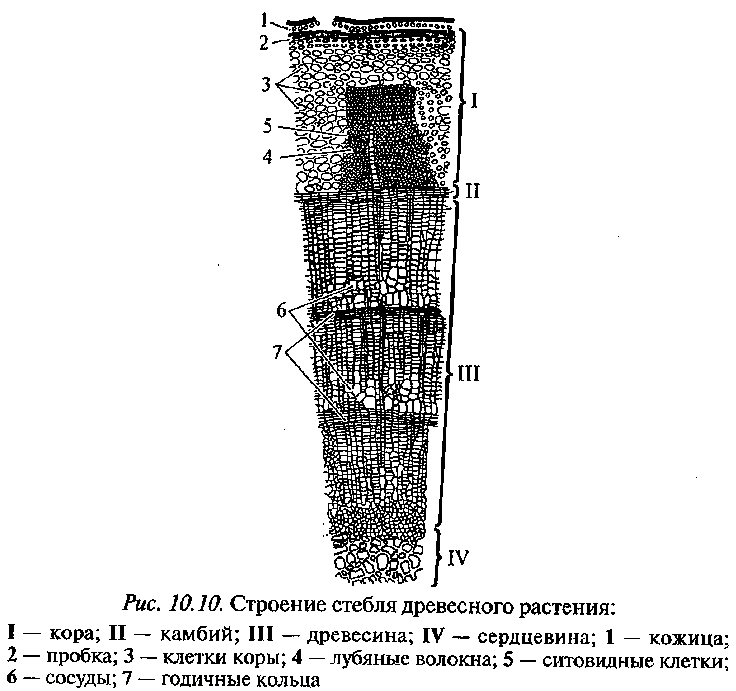

При одревеснении (рис. 10.10) между флоэмой и ксилемой закладывается камбий (образовательная ткань), образующий единое кольцо. В результате его деятельности формируются вторичная флоэма (луб) и вторичная ксилема (древесина), которой всегда больше. Параллельно с этим первичный покров (эпидерма) замещается вторичным — перидермой, состоящей из пробкового камбия, формирующего кнаружи пробку, вовнутрь — пробковую кожицу. В разные времена года клетки растения растут в различной степени. В результате на поперечном срезе стебля можно обнаружить годичные кольца.

Годичное кольцо прироста — слой клеток древесины, образовавшихся в тёплое время года. Мелкие осенние клетки отличаются от крупных весенних клеток следующего года. По числу годовых колец можно определить возраст дерева.

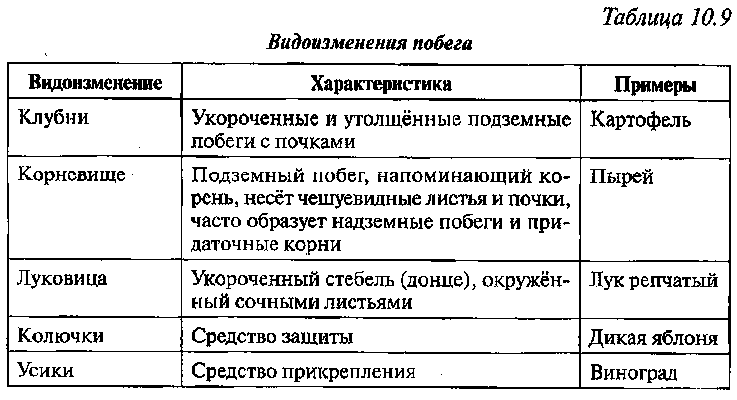

Видоизменения побега могут выполнять различные функции: запасающую и функцию вегетативного размножения (клубни, корневище, луковица), защитную (колючки), служить органом прикрепления (усики) и т.д. (табл. 10.9).

10.2.2.3. Лист

Лист — вегетативный орган растения, располагающийся на стебле. Обладает ограниченным ростом. Функции листьев: фотосинтез, газообмен и транспирация (испарение влаги).

Внешнее строение листа. Лист состоит из листовой пластинки и черешка. Черешок служит для лучшего расположения листа на стебле по отношению к свету. Листья с черешками называют черешковыми, без черешка — сидячими. Нижняя часть листа, соединяющаяся со стеблем, называется основанием листа. У некоторых растений основание листа охватывает стебель в виде трубки, образуя влагалище. У многих растений в основании листа на стебле образуются выросты — прилистники.

Разнообразие листьев. Листья растений разнообразны по размерам, форме и числу листовых пластинок, расположению их на стебле, жилкованию и т. д.

По числу листовых пластинок листья бывают простые и сложные.

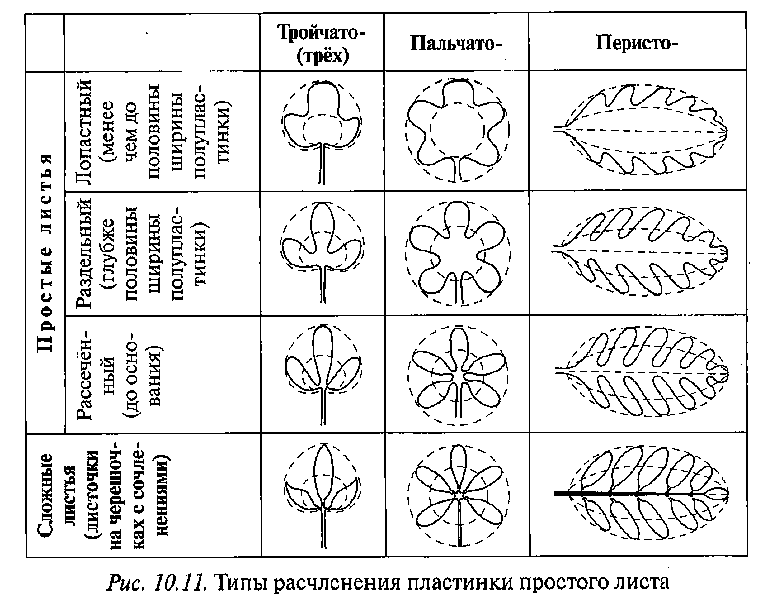

Простые листья состоят из одной листовой пластинки и черешка, сложные листья имеют несколько листовых пластинок на одном черешке. Простые листья могут быть цельными и рассечёнными (листовая пластинка рассечена). Сложные листья делятся на тройчато- и пальчатосложные (несколько листовых пластинок прикреплены к одной точке) и парно- и непарноперистосложные (несколько листовых пластинок прикрепляются по всей длине черешка).

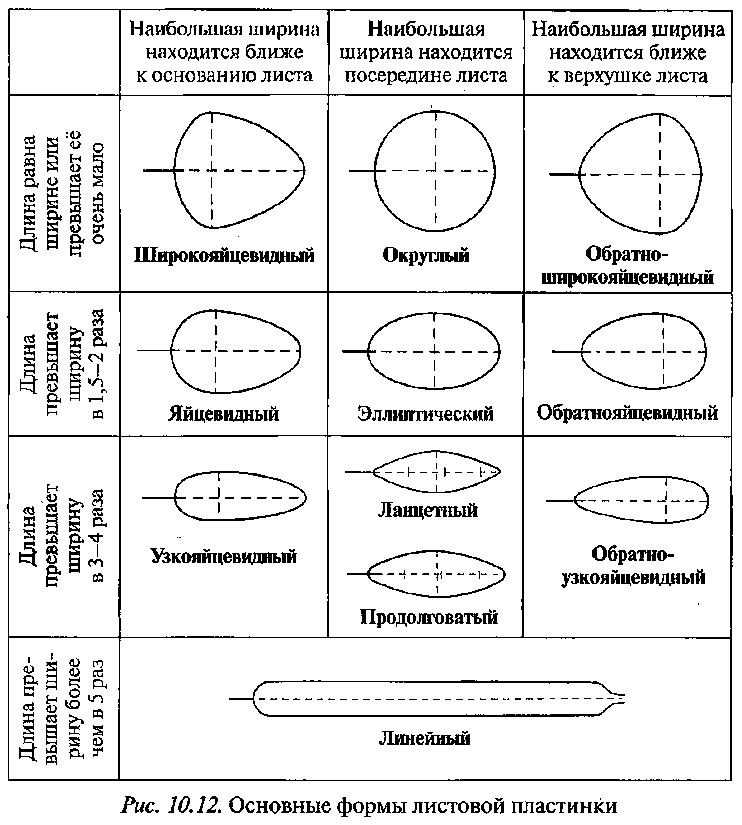

По форме листовой пластинки различают листья округлые, ланцетовидные, овальные, игольчатые, стреловидные и др. (рис. 10.12).

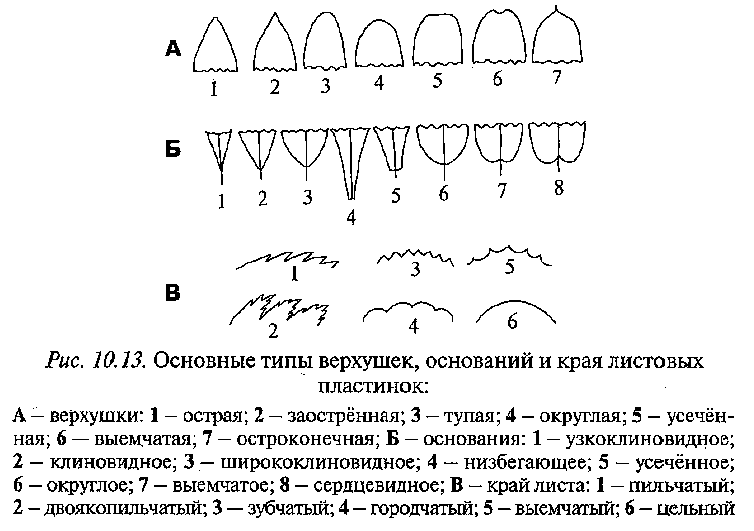

По форме края пластинки листья делят на цельнокрайние, зубчатые, выемчатые и др. (рис. 10.13).

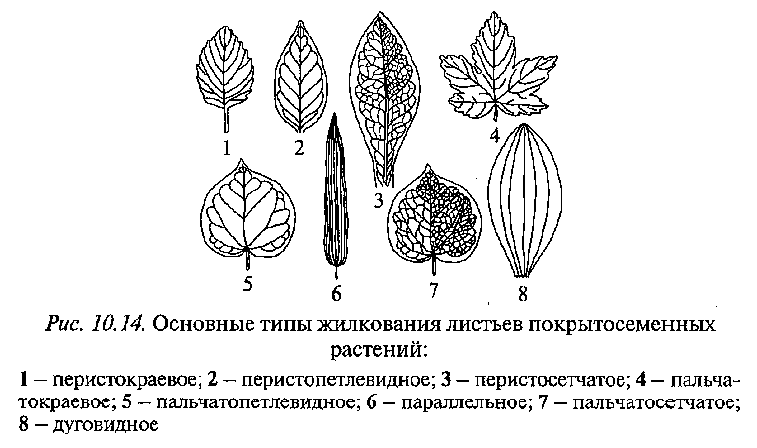

Жилкование листа (разветвления проводящей системы) бывает сетчатое, перистое, дуговое, параллельное и др. (рис. 10.14).

Распределение листьев на стебле может быть очередным (в узле от стебля отходит один лист), супротивным (в узле находятся два листа, располагающиеся друг против друга) и мутовчатым (от узла отходят три листа и более) (рис. 10.15).

Листовая пластинка у однодольных обычно цельная, у двудольных — цельная или изрезанная. Жилкование у однодольных в основном дуговое или параллельное, у двудольных — перистое или сетчатое.

Расположение листьев на растении, их размеры связаны с максимально эффективным использованием солнечных лучей.

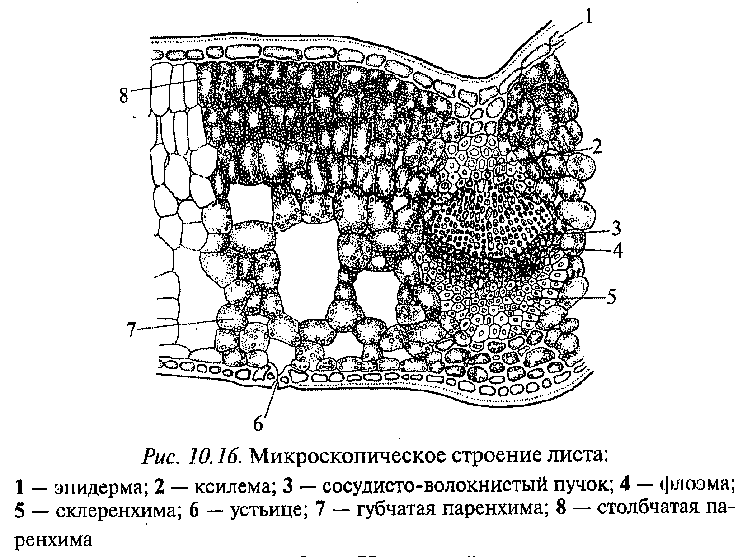

Внутреннее строение листа. Сверху лист образован эпидермой верхней поверхности (рис. 10.16). Она покрыта кутикулой — слоем воскоподобного вещества. Под эпидермой располагается столбчатая ассимиляционная паренхима с плотно примыкающими друг к другу клетками; они узкие и длинные, располагаются перпендикулярно поверхности листа. Ниже залегает губчатая ассимиляционная паренхима с беспорядочно расположенными клетками округлой или извилистой формы и большими межклетниками (пространством между клетками). И та и другая паренхима являются фотосинтезирующими. Нижняя поверхность листа представлена эпидермой нижней поверхности и содержит множество устьиц. Жилки листа образованы клетками проводящих тканей ксилемы и флоэмы и механической ткани, придающей листу прочность. В верхней части жилки расположены сосуды ксилемы, в нижней — флоэма.

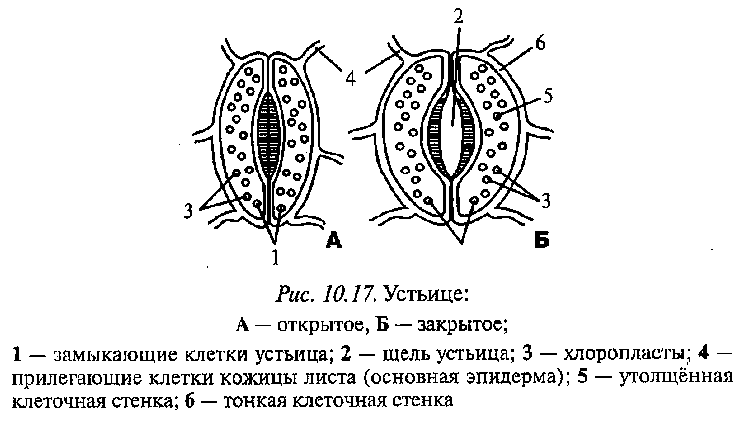

Испарение воды и газообмен. На нижней поверхности листа располагается множество устьиц, которые обеспечивают транспирацию и газообмен. Каждое устьице (рис. 10.17) состоит из двух замыкающих бобовидных клеток, между которыми находится устьичная щель.

При высоком тургорном давлении замыкающие клетки расправлены и устьице раскрыто, при низком давлении устьице закрывается. Так осуществляется регуляция интенсивности транспирации (испарения воды листом). Транспирация обеспечивает продвижение воды от корня по стеблю к листьям и охлаждение поверхности растения.

Помимо функции испарения воды, устьица обеспечивают поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода при фотосинтезе, а также поглощение кислорода и выделение углекислого газа при дыхании. Замыкающие клетки устьиц содержат хлоропласта, и при освещении в них начинается фотосинтез, продукты которого приводят к повышению осмотического давления. Вследствие притока воды стенки этих клеток растягиваются и устичная щель раскрывается. Так осуществляется регуляция газообмена.

Таким образом, в темноте и в жаркую погоду устьица закрываются.

Видоизменения листьев. В процессе приспособления к условиям окружающей среды листья, помимо основных, приобретают дополнительные функции (табл. 10.10).

Листопад — это приспособление растений к уменьшению испарения воды осенью и зимой. У листопадных растений (липа, берёза и др.) листья живут только один вегетационный сезон, у вечнозелёных (ель, сосна и др.) — дольше и сменяются постепенно. В старых листьях накапливаются не нужные растениям вещества (кремнезём и др.), хлорофилл разрушается.

10.2.3. Генеративные органы растений

10.2.3.1. Цветок

Цветок — орган семенного размножения покрытосеменных растений (рис. 10.18). Цветок представляет собой видоизменённый, укороченный и ограниченный в росте побег. Развитие цветка завершается образованием плода с семенами. Функция цветка — половое размножение.

Строение цветка. Цветок заканчивает собой стебель (главный или боковые). Он соединён со стеблем цветоножкой. Если цветоножка сильно укорочена или отсутствует, цветок называют сидячим. Цветоножка переходит в цветоложе, на котором располагаются все части цветка. В центре цветка находится пестик (или несколько пестиков). Он состоит из рыльца, столбика и завязи. В завязи имеется полость, где находится семяпочка (семязачаток, мегаспорангий). Закрытое положение семяпочки в завязи отличает покрытосеменные растения от голосеменных, у которых семяпочки лежат открыто. Пестик образован одним или несколькими сросшимися плодолистиками (видоизменёнными листьями). Совокупность плодолистиков составляет гинецей (женская часть цветка). Пестик окружён тычинками, в которых различают тычиночную нить и пыльник. Пыльник состоит из двух половинок, каждая из которых включает по два пыльцевых мешка (микроспорангии), в которых образуется пыльца (микроспоры). Совокупность всех тычинок составляет андроцей (мужская часть цветка). Тычинки и пестик окружены околоцветником, который может быть простым и двойным. Простой околоцветник состоит из однородных элементов (цветки тюльпана). Двойной околоцветник состоит из венчика, образованного ярко окрашенными лепестками, и чашечки, образованной зелёными чашелистиками. Кроме того, цветки некоторых растений имеют особые железы — нектарники, которые образуют нектар.

В зависимости от типа симметрии выделяют актиноморфные (лучевая симметрия), зигоморфные (двусторонняя или билатеральная симметрия) и асимметричные цветки.

Обоеполые цветки имеют и тычинки, и пестики. Однополые цветки имеют только тычинки или только пестики. Они образуются в результате редукции андроцея или гинецея. Однодомные (обоеполые) растения — растения, у которых мужские и женские цветы находятся на одной особи (кукуруза, берёза, тыквенные и др.). Двудомные (однополые) растения — растения, у которых мужские и женские цветы находятся на разных особях (тополь, ива, осина и др.).

Соцветия. У одних растений цветки крупные и располагаются одиночно (тюльпан), у других — относительно мелкие и собраны в различные соцветия. Соцветие — часть растения, несущая группировки отдельно расположенных цветков.

Соцветия бывают простые и сложные (табл. 10.11, рис. 10.19). У простых соцветий на главной оси расположены цветки, у сложных — простые соцветия.

Биологическое значение соцветий состоит в повышении вероятности опыления. Мелкие цветки, собранные в соцветие, хорошо заметны для насекомых, что способствует их опылению. У ветроопыляемых растений соцветия находятся обычно на концах стеблей и не прикрыты листьями, что облегчает отдачу и улавливание пыльцы, переносимой воздушными потоками.

10.2.3.2. Опыление и оплодотворение у цветковых

Опыление — процесс переноса пыльцы с тычинок на рыльце пестика. Пыльцевое зерно является мужской спорой, а семязачаток в завязи пестика — женской спорой.

Различают самоопыление и перекрёстное опыление (табл. 10.12).

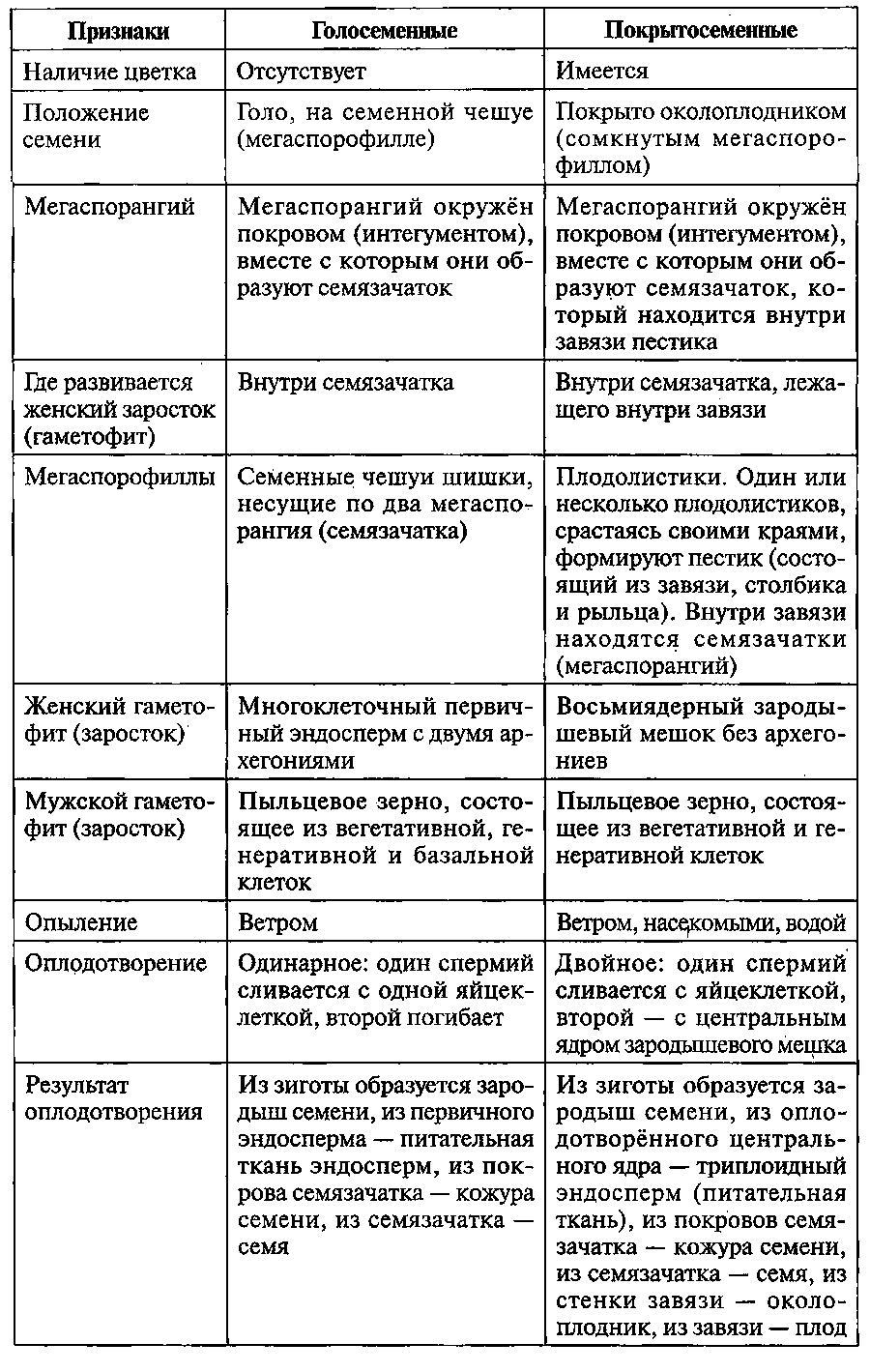

Оплодотворение. Оплодотворению предшествует образование мужского и женского гаметофитов. Женский гаметофит формируется внутри завязи пестика. В одной из диплоидных клеток семязачатка (мегаспорангия) в результате мейоза образуются четыре гаплоидные мегаспоры. Три из них отмирают, а одна проходит три митотических деления, в результате чего эта клетка содержит восемь гаплоидных ядер. Это и есть женский гаметофит, или зародышевый мешок. В зрелом женском гаметофите образуются яйцеклетка, диплоидная центральная клетка и ряд дополнительных клеток. Мужской гаметофит образуется в пыльниках тычинок. В пыльцевых мешках (микроспорангиях) материнские клетки спор делятся мейозом, в результате чего из каждой образуются четыре гаплоидные микроспоры. Сформировавшаяся микроспора имеет оболочку и ядро. Ядро затем делится митозом с образованием генеративной и вегетативной клеток. Это и есть мужской гаметофит. Генеративная клетка вскоре ещё раз делится митозом и формирует два спермия. Таким образом, пыльцевое зерно содержит вегетативную клетку и два спермия.

После попадания пыльцевого зерна на рыльце пестика оно прорастает (рис. 10.18). Из вегетативной клетки образуется пыльцевая трубка, которая прорастает до зародышевого мешка. По этой трубке в зародышевый мешок проникают два спермия. Один из них сливается с яйцеклеткой, образуя диплоидный зародыш, другой соединяется с диплоидной клеткой, образуя триплоидную клетку, из которой развивается эндосперм. Такой процесс называется двойным оплодотворением. Он был открыт в 1898 г. С. Г. Навашиным.

После этого из завязи образуется плод, а из семязачатков — семя, в котором находится зародыш.

10.2.3.3. Семя

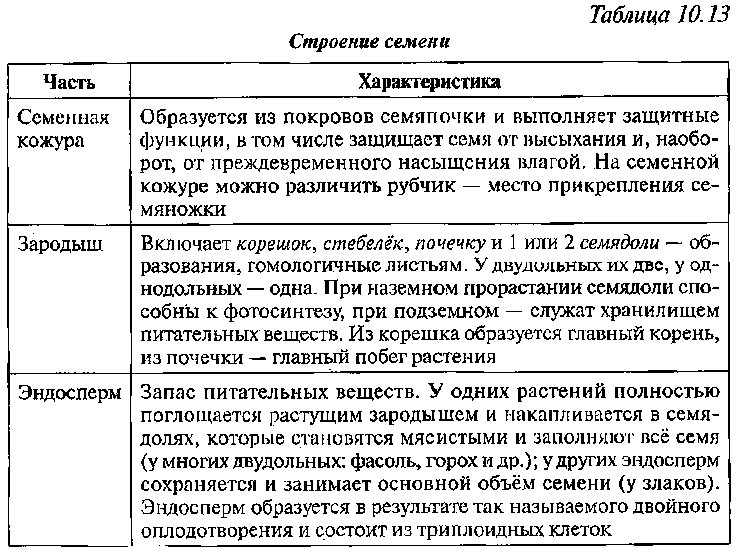

Семя — орган семенного размножения и расселения растений. Оно образуется из семязачатка (семяпочки) в завязи растений. Семя состоит из семенной кожуры, зародыша и запаса питательных веществ (эндосперма) (табл. 10.13, рис. 10.20).

10.2.3.4. Плод

Плод — орган покрытосеменных растений; представляет собой видоизменённый после оплодотворения цветок. Функции плодов — защита и распространение семян. В состав плода входят пестик и другие части цветка: разросшееся цветоложе, сросшиеся основания чашелистиков, лепестков и тычинок. Разросшиеся стенки завязи формируют околоплодник.

Виды плодов. По происхождению, в зависимости от того, из каких элементов цветка образовался плод, различают настоящие и ложные плоды. Настоящие плоды образуются из завязи (слива, томат). Ложные плоды образуются при участии цветоложа (шиповник), околоцветника (яблоко) и др.

Настоящие плоды делят на простые, сложные и соплодия. Простой плод развивается из цветка с одним пестиком (костянка, зерновка, боб), сложный — из цветка, имеющего несколько пестиков (земляника, малина), соплодие — из соцветия со сросшимися цветками (ананас, шелковица).

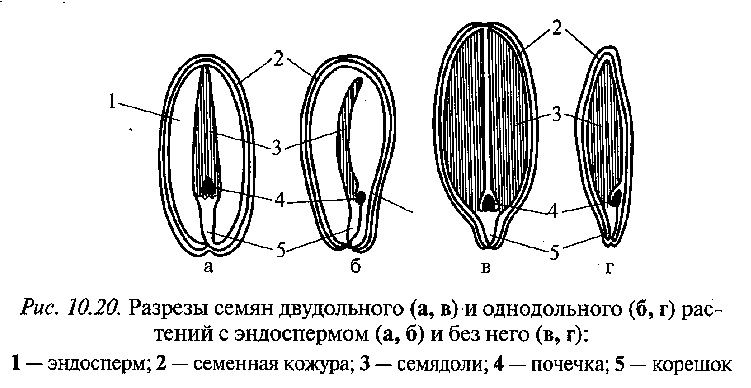

По консистенции околоплодника (количеству в нём воды) плоды делят на сухие и сочные, по количеству семян — на односемянные и многосемянные (табл. 10.14). Сухие многосемянные плоды имеют механизм вскрытия для разбрасывания семян (раскрывающиеся).

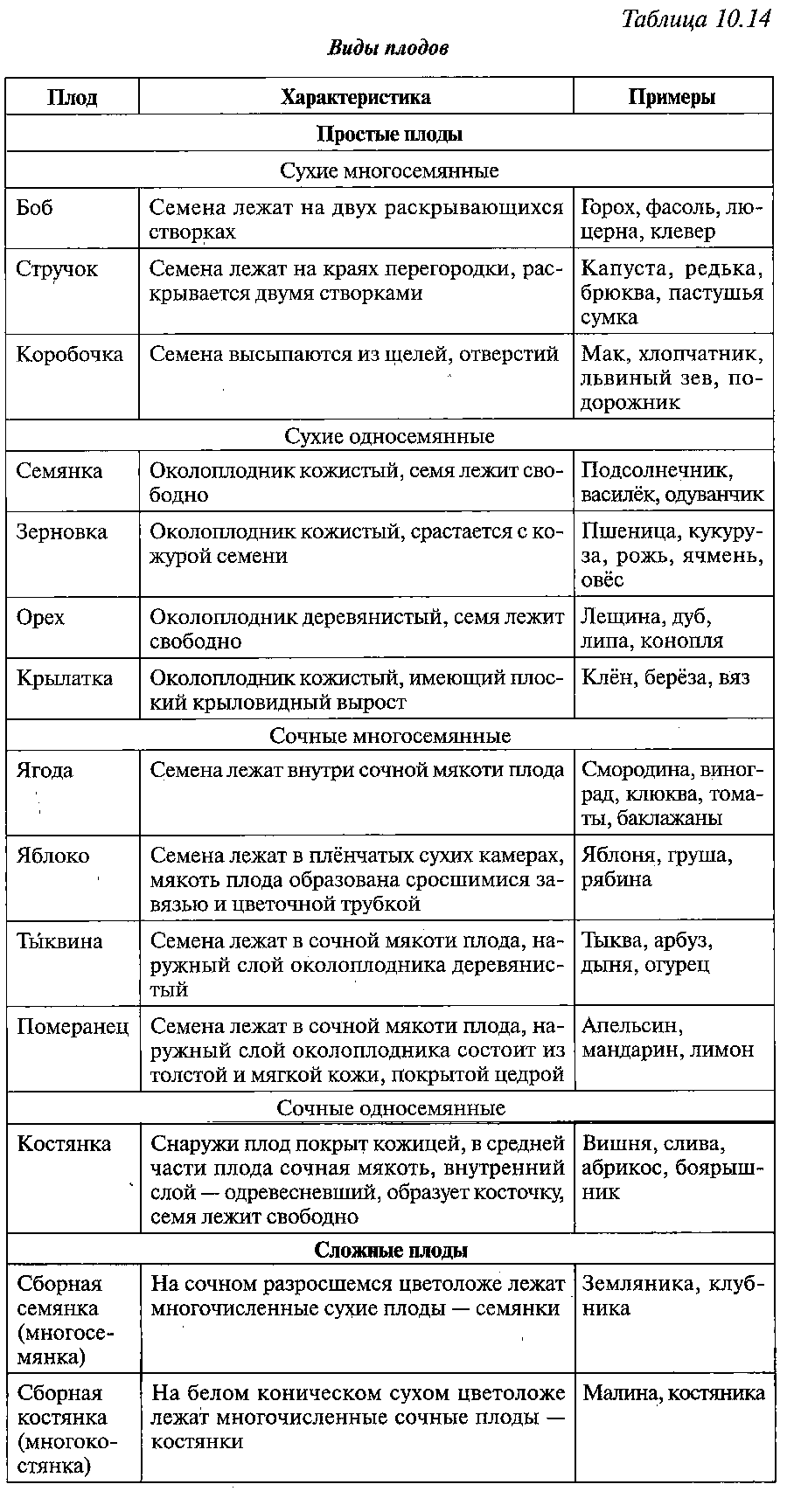

Распространение плодов и семян происходит с помощью ветра, воды, животных и человека, а также саморазбрасыванием (табл. 10.15).

10.3. ПОДЦАРСТВО ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

10.3.1. СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ

10.3.1.1. Отдел Моховидные

Моховидные произошли от водорослей и представляют собой эволюционный тупик. Отдел Моховидные включает около 25 тыс. видов. Обычные размеры мхов от 1 мм до 60 см. Одни мхи представляют собой таллом, другие имеют стебель и листья. Моховидные не имеют корней. Некоторые из них имеют одно- или многоклеточные ризоиды, которыми они прикрепляются к грунту и поглощают воду и минеральные вещества.

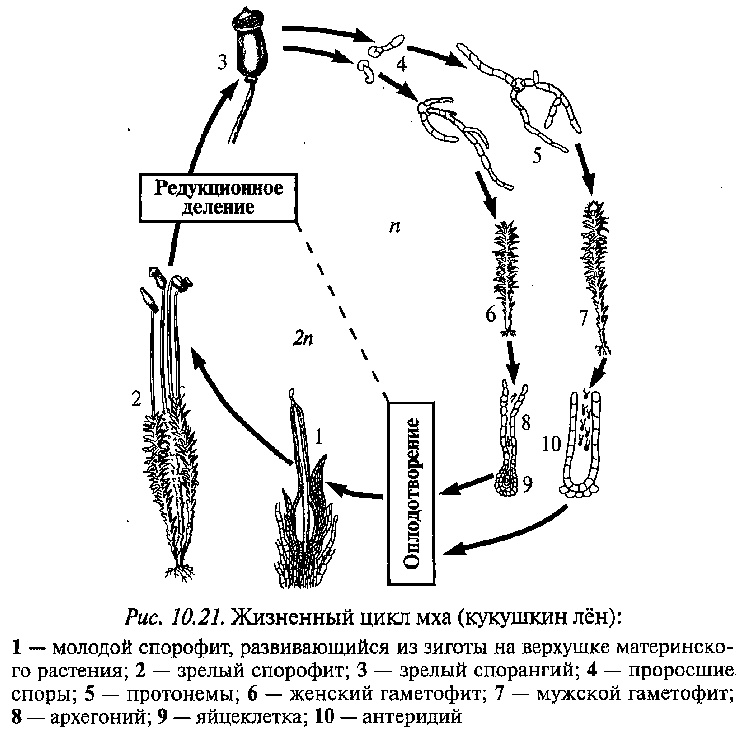

В жизненном цикле мхов гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом (рис. 10.21). Это отличает их от остальных высших растений. Гаметофит развивается из гаплоидной споры. У разных видов мхов гаметофит может быть однополым (двудомным) или двуполым (однодомным). На гаметофите в органах полового размножения (гаметангиях) образуются подвижные сперматозоиды и неподвижные яйцеклетки. Мужские половые органы называются антеридии, женские — архегонии. Оплодотворение происходит в присутствии капельно-жидкой влаги. Из оплодотворённой зиготы развивается коробочка со спорами. Таким образом, взрослое растение мха — половое поколение (гаметофит), а коробочка со спорами — бесполое поколение (спорофит). Половое и бесполое поколения не разделены, а представляют одно растение. Также мхам свойственно и вегетативное размножение.

Наиболее крупный класс Моховидных — Листостебельные мхи. Различают зелёные мхи (кукушкин лён) и сфагновые (белые) мхи (сфагнум).

Зелёные мхи. Представитель — кукушкин лён, многолетнее растение высотой до 20 см. Широко распространён в еловых лесах, на болотах. Гаметофиты кукушкиного льна раздельнополы (двудомны), имеют прямостоячие неветвистые стебли с острыми листьями и ризоиды. На верхушках мужских и женских гаметофитов формируются антеридии и архегонии. Во время дождя или росы двужгутиковые сперматозоиды проникают к яйцеклеткам и сливаются с ними. После оплодотворения на женских растениях образуется диплоидный спорофит — коробочка на длинной ножке. Внутри коробочки формируется спорангий с гаплоидными спорами. Попадая в почву, спора прорастает в зелёную ветвящуюся нить -1 протонему, похожую на зелёную водоросль. Часть протонемы углубляется в почву, теряет хлорофилл и превращается в ризоиды; а из наземной части протонемы образуется стебель мха с листьями.