Михаил Васильевич Ломоносов ‒ выдающийся русский ученый и поэт. Этот человек обладал знаниями практически во всех науках, его можно назвать гением. Начав учение только в 18 лет, он уже к 30 годам добился поразительных успехов в науках.

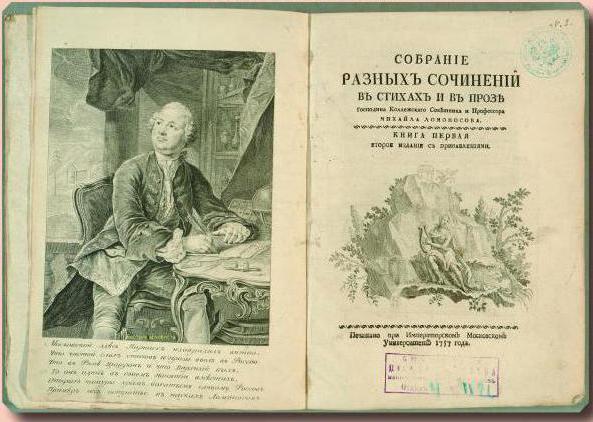

Особенное место среди его достижений занимает литературное творчество.

Михаил Васильевич ‒ основоположник русской торжественной и философской оды. Оды были любимым жанром Ломоносова. В своих патриотических одах он прославлял русский народ, его культуру, его величие, призывал к патриотизму и просвещению народ. Многие оды были посвящены знаменательным событиям в жизни страны и ее правителям.

В одах Ломоносов не только хвалил соотечественников, но и философствовал, размышлял, какой же будет судьба Родины, кто придет на смену им и будет развивать науки и искусства.

Поэзию Ломоносова можно назвать научной. Он мог соединить в одном произведении рассуждения о науке и о человеческой душе, соединял науку с лирикой.

Кроме этого, Ломоносов умел подать глубокую мысль простыми словами. В его одах и стихотворениях не было обилия непонятных простым людям слов. Это делало работы Михаила Васильевича новаторскими для своего времени.

«Ода на день восшествия … Елисаветы Петровны», «Ода торжественная Ея Императорскому Величеству», многие стихотворения поэта наполнены патриотизмом, размышлениями о науках, о жизни людей.

Словно Ломоносов старался думать обо всем на свете и делился с читателем своими мыслями. Настолько тематически разнообразны его литературные труды, что трудно определить в каждом какую‒то одну тему. В этом, наверное, самая главная особенность его поэзии.

Опубликовано 3 марта, 2019

метки: Ломонос, Жизненный, Ломоносов, Подвиг, Русская, Наука, Значение, Российский

Ломоносов- личность, учёный, поэт, Не бездарна та природа,

Не погиб ещё тот край,

Что выводит из народа, Столько славных то и знай, —, Столько добрых, благородных,, Сильных любящих душой,, Посреди тупых, холодных, И напыщенных собой!

|

Н. А. Некрасов., Ломоносов.

Михаил Васильевич (1711-65)-гениальный русский учёный-энциклопедист, великий мыслитель- материалист, один из основоположников современного естествознания, поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, выдающийся поборник отечественного просвещения.

Жизнь и деятельность.

Ломоносов родился в деревне Мишанинской возле Холмогор (Архангельской губ.) в семье крестьянина-помора. До последнего времени считалось, что Ломоносов родился в селе Денисовке (Ломоносовка), расположенном недалеко от Мишанинской. Днём рождения его принято считать 8(19) ноября, 1711(в настоящее время некоторыми исследователями эта дата ставится под сомнение).

Своеобразные черты развития русского Севера наложили отпечаток на интересы и стремления юного Ломоносова, Северный край не знал татарского ига и помещичьего землевладения. Это была область с высоким для своего времени уровнем культуры, родина смелых мореходов, плававших вплоть до Шпицбергена (Груманта) и сибирского побережья Северного Ледовитого океана. Ломоносов ходил с отцом на судах за рыбой в Белое м. и Северный Ледовитый океан; участие в морских путешествиях, по определению Г. В. Плеханова, сообщило ему “благородную упрямку”. Но как бы благоприятно ни сказывались на развитии характера Ломоносова условия жизни на сев. окраине России, его творчество было органически связано с культурой и общественно-экономическими условиями России в целом. Высокое развитие естественнонаучной мысли в России, отразившееся в трудах и открытиях Ломоносова, было не посредственно обусловлено значительным подъемом экономики страны в 18 в., сравнительно интенсивным освоением новых экономических районов, развитием мануфактурного производства, которые способствовали прогрессу знаний в области физики, химии, геологии, географии и других отраслей естествознания. Патриотизм, горячая любовь к своему народу, постоянное стремление всячески содействовать экономическому и культурному прогрессу России были основной побудительной причиной разносторонней деятельности Ломоносова.

Ломоносов рано научился грамоте, прочёл всё книги, какие мог достать; в возрасте 14 лет изучил “Арифметику” Л.Ф. Магницкого и “Славянскую грамматику” М. Смотрицкого. В декабре 1730 года он ушёл пешком в Москву учиться. В середине января 1731 Ломоносову удалось поступить в московскую Славяно-греко-латинскую академию, где он получил основательную подготовку по древним языкам, в частности изучил латинский язык, на котором писались в то время научные труды. Он настолько овладел эти языком, что впоследствии был признан одним из лучших латинистов в Европе. Условия жизни Ломоносова в академии были тяжёлыми. Вспоминая о своей жизни в академии, он писал: “Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающия от наук пресильныя стремления, которыя в тогдашния лета почти непреодоленную силу имели… имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу, протчее на бумагу, на обувь и другия нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил”.

В начале 1736 Ломоносов, как один из лучших студентов академии, был направлен в университет при Петербургской академии наук, а осенью того же года отправлен за границу и в течение 3 лет обучался в Марбургском университете, под руководством немецкого учёного Х. Вольфа – представителя идеалистического и ограниченного метафизического мировоззрения. Подобно большинству учёных своего времени, Вольф был сторонником идеи существования специфических “невесомых” жидкостей. При всём этом Вольф был разносторонним учёным и пользовался заслуженной репутацией хорошего преподавателя. К молодому Ломоносову он относился с большим вниманием и оценил его выдающиеся способности. В своих отзывах о нём Вольф особенно отмечал основательность его подхода к изучению наук. В свою очередь Ломоносов относился к Вольфу с большим уважением; в 1745 Ломоносовым была переведена на русский язык “Вольфианская экспериментальная физика” в изложении Тюммига (напечатано в 1746).

Обучаясь у Вольфа, Ломоносов не был пассивным слушателем, слепо следующим идеям и представлениям своего учителя; в принципиальных научных вопросах Ломоносов расходился с ним и развивал новые, совершенно отличные от взглядов Вольфа воззрения на природу. В Марбурге по собственной инициативе Ломоносов изучал и гуманитарные науки. В 1739 он отправился в Фрейберг к специалисту по горному делу И. Генкелю. Здесь он изучал химию и горное дело. Вскоре Ломоносов резко разошёлся

со своим новым учителем. Генкель стоял на отсталых, реакционных позициях в науке. О нём Ломоносов писал: “Он презирал всю разумную философию, и когда я однажды, по его приказанию, начал излагать причину химических явлений (не по его перипатетическому концепту, а но основе принципов механики и гидростатики), то он тотчас же велел мне замолчать, и с обычной своею наглостью поднял мои объяснения на смех, как пустую причуду”.

В 1741 Ломоносов вернулся в Россию. В январе 1742 был назначен адъюнктом физического класса, а в августе 1745- профессором химии (академиком) Петербургской академии наук. С первых же лет пребывания в академии Ломоносов повёл непримиримую борьбу за самостоятельное развитие русской науки и культуры, против “неприятелей наук российских”. Антинародная политика правящих кругов русского дворянства привела к засилию иностранцев в Академии наук, которой фактически руководил советник академич. канцелярии И. В. Шумахер. Как и многие другие иностранцы, проникшие тогда в Россию, он презирал русскую культуру и противодействовал её самостоятельному развитию. Впоследствии пост советника академич. канцелярии перешёл к зятю Шумахера И. И. Тауберту, такому же врагу русских учёных. До конца жизни Ломоносов боролся с чиновничьим произволом в Академии наук, с раболепием перед иностранцами, против принижения русских учёных; в то же время Ломоносов с величайшим уважением относился к подлинным иностранным учёным.

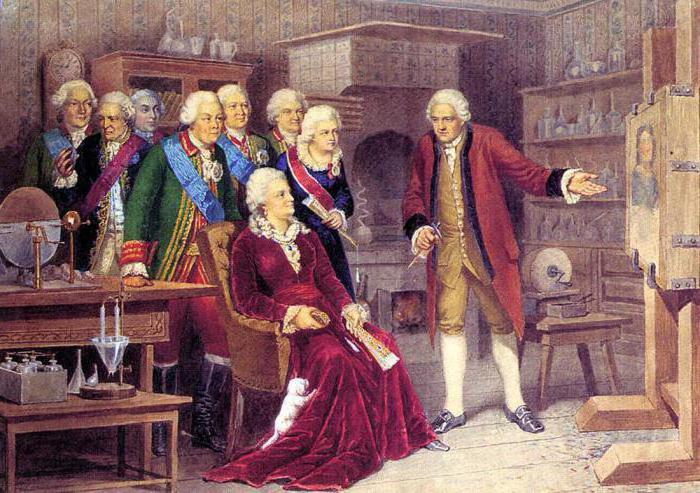

Творчество Ломоносова было исключительно разносторонним. В его работах получили освещение вопросы, относящиеся почти ко всем отраслям современного ему естествознания, горного дела и металлургии, филологии, истории, а также поэзии. Вся громадная энциклопедическая деятельность Ломоносова отличалась цельность. Многообразные направления его творческой мысли были органически связаны между собой. Научную деятельность Ломоносова условно можно разделить на три периода: в первый период – до создания им (после преодоления больших трудностей) химической Лаборатории, Ломоносов проводил в основном физические исследования, во второй период – с 1748, проводил главным образом химические исследования и в третий период – с 1757 до конца жизни, проводил исследования в области различных естественных и прикладных наук. Уже в первый период Ломоносовым была намечена широкая программа физико-химических исследований; им было написано большое количество работ, в которых он последовательно развил корпускулярную теорию и атомистич. представления о строении веществ, высказал закон сохранения вещества и движения. В 1744-48 Ломоносов особенно интенсивно разрабатывал в разных направлениях выдвинутую им гипотезу о связи между свойствами атомов, свойствами тел и всеми физическими явлениями.

К этому периоду относятся также некоторые исследования о важнейших физических свойствах тел вообще, главным образом тепловых явлений и газообразного состояния тел, работы о химических растворах и другие химические исследования, работы по усовершенствованию оптических инструментов и др. В 1742 Ломоносов начал исследования в области металлургии и рудного дела, с 1745 проводил химические анализы солей, руд и других пород, присылаемых в академию из разных учреждений. В июне 1746 Ломоносов впервые в России начал читать публичные лекции на русском языке (в Академии наук); сколько времени продолжались эти лекции — неизвестно. Тогда же Ломоносовым были написаны несколько торжественных и духовных од, стихотворения, переложения псалмов, работа по риторике и др.

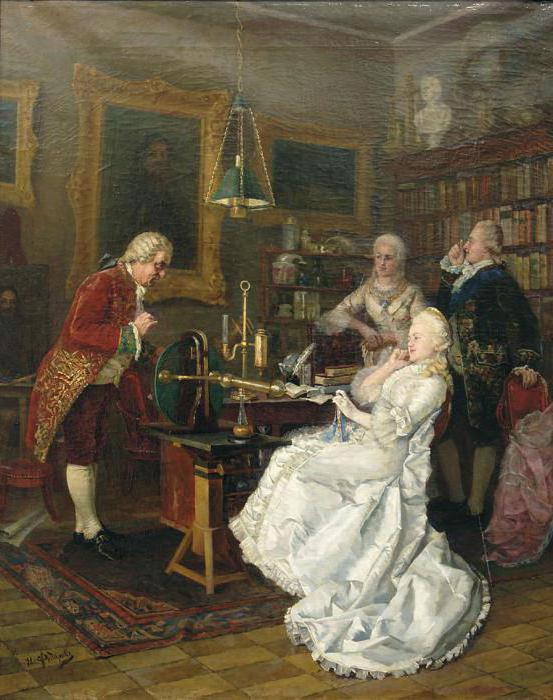

Проявляя большую заботу о распространении просвещения в России, Ломоносов неоднократно указывал на необходимость создания университета, доступного разным слоям народа. В 1755 по инициативе Ломоносова и по его проекту был открыт Московский университет. Ломоносову удалось провести свой план организации демократического университета, открытого для всех лиц, способных к наукам (правящие круги хотели создать заведение лишь для подготовки чиновников, доступное только для дворян).

Прогрессивный характер выработанной Ломоносовым программы обучения в университете выражался, в частности, в отсутствии в ней такого предмета, как богословие. Ломоносову принадлежит большая заслуга в том, что Московский университет стал центром передовой научной, атеистической и демократической мысли России 18 века.

Мировоззрение. Исследования в области естествознания.

В своих философских воззрениях Ломоносов преодолевал метафизическую ограниченность материализма его времени. Об этом свидетельствуют разрабатывавшаяся им теория развития природы (в частности, Земли), идея единства и неразрывности законов сохранения вещества и движения. Материализм Ломоносова был активным, воинствующим. Он боролся против идеализма философии Лейбница, его учения о непротяжённых, нематериальных сущностях – монадах; вместе с Л. Эйлером выступал против мистического ньютонианского дальнодействия через пустоту, отрицая существование сил как нематериальных начал. Ломоносов был решительным сторонником освобождения науки от влияния религии и считал, что одним из основных препятствий для развития науки является зависимость её от религии, от церкви. Научная идея изменчивости мира была оружием Ломоносова в борьбе против идеализма. Он видел связь между представлением о неизменяемости природы и мифом о сотворении мира Богом и резко критиковал сторонников этого идеалистического учения. Ломоносов вошёл в историю русской культуры как автор ярких антицерковных выступлений. В стихотворении “Гимн бороде” (1757) Л. зло высмеял духовенство, выступающее против передовой науки и особенно против учения о движении Земли вокруг Солнца.

Работы в области географии.

Ломоносов проявлял большой интерес к вопросам исследования полярных областей и Северного морского пути. К разрешению проблемы Северного морского пути он подошёл с точки зрения интересов развития морского дела в России и освоения Крайнего Севера, подчёркивал важность проложения этого пути в политическом и в хозяйственном отношении. Наиболее важной его работой в этой области является “Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию” (1763).

Ломоносов дал первую классификацию льдов, которая во многом сходна с современной; ввёл представление об ископаемых льдах; указал, что ледяные горы “обязаны своим происхождением крутым морским берегам”; обосновал существование большого ледяного дрейфа, которое было установлено во 2-й половине 19 века.

Ломоносов стремился укрепить Географический департамент в качестве учреждения, имеющего определённые функции государственного значения в подготовке научно обоснованных данных для составления географического атласа России; проявлял заботу о подготовке русских картографов и геодезистов; составлял проекты астрономических экспедиций; рассылал запросы по губерниям России для получения разного рода данных с мест. В связи с подготовкой материалов для географического описания страны Ломоносов занимался вопросами экономической географии (сам термин “экономическая география” введён им).

Он составил проект “экономического лексикона”, который должен был содержать сведения о сельском хозяйстве и пром. продукции отдельных районов России, о строительных материалах, горной промышленности и т. д.

В руководстве Ломоносовым Географическим департаментом ярко сказалось присущее ему постоянное стремление расширять и углублять использование науки для “российского народа”; характерным является, например, то, что Ломоносов впервые начал в Академии наук массовое изготовление глобусов на “пользу географии российской” и особенно на пользу распространения географических знаний среди русского юношества.

Ломоносов проявлял большой интерес к вопросам развития с. х-ва России. По его почине при Академии наук был организован “Класс земледельства”. Под влиянием идей Ломоносова в 1765 было организовано в Петербурге Вольное экономическое общество, сыгравшее значительную роль в развитии с. х-ва в России.

Труды в области истории.

Патриотизм и горячая любовь Ломоносова к своему народу особенно ярко сказались в его трудах по истории русского народа. Взгляды Ломоносова на историю складывались в острой борьбе с т. н. Немецкой школой, представители которой Г. Байер, Г. Миллер и др. фальсифицировали русскую историю, принижали историческую роль русского народа в мировой истории. В 1749 году, когда рассматривалась речь Миллера “Происхождение народа и имени России” (1749-50), подготовленная для публичного собрания Академии, Ломоносов резко выступил против позиции Миллера.

В своей критике лженаучной норманистской теории, которой придерживался Миллер, Ломоносов основывался не только на тщательном изучении русских летописей, но и на глубоком изучении трудов античных и средневековых историков. Ломоносов понимал, что история русского народа может быть оценена по достоинству только как особая часть всемирно-исторического процесса, в общем ряду с историей других народов. Широкие познания в области вопросов всеобщей истории, знание известных тогда исторических источников помогали Ломоносову придавать своим доводам глубокую убедительность. Он доказывал древность и “величество” славянских племён и указывал на большую роль славян в европейской истории. В 1759 году Ломоносов написал “Краткой Российской летописец с родословием” (изд.1760), содержащий перечень важнейших деяний князей и царей до Петра I включительно. Во 2-ой половине 1751 Ломоносов начал работу над созданием обширного труда по истории России, но закончил только первую часть её, опубликованную (1766) под названием “Древняя Российская история от начала Российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года”. По историческим источникам Ломоносов составил также “Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи”, которое было в значительной степени использовано известным французским философом Вольтером в его “История Российской империи при Петре Великом” (2тт., 1759-63).

Ломоносов высказал ряд гениальных догадок о происхождении славян, возражал Миллеру на его тезис о том, что славяне в Европе пришельцы, сделал правильные замечания в своём толковании договоров Олега и Игоря с греками; он понял, что боярская республика Новгорода Великого была тормозом в прогрессивном процессе создания Московского государства. Особый интерес проявлял Ломоносов к Петру I, как к выразителю интересов экономического и культурного развития России. Ломоносов верил в преобразующую силу знания, просвещения, культуры; он полагал, что положение крестьян коренным образом изменится, если дворяне будут образованнее и культурнее. В мировоззрении Ломоносова нашла своеобразное преломление характерная для народных масс крепостной эпохи вера в “доброго царя”. Однако эти воззрения Ломоносова не имеют ничего общего с концепцией т. н. “просвещённого абсолютизма”. Дворянский “просвещенный абсолютизм” был для правящей верхушки маской, которая позволяла обманывать общественное мнение России и Европы в целях усиления жестокой эксплуатации крестьян; наоборот, у Ломоносова – вера в справедливость просвещенного монарха и образованного дворянства была отражением надежд миллионных масс закрепощённого народа. Именно поэтому все начинания Ломоносова в области широкого распространения просвещения и культуры среди народа всегда встречали сопротивление со стороны дворянской бюрократии.

Одним из ярких свидетельств глубокого патриотизма и демократизма Ломоносова служит его знаменитое письмо к И. И. Шувалову “О сохранении и размножении российского народа” (1761).

В этом письме он выступал против крепостной эксплуатации, против неравных и принудительных браков, ратовал за организацию медицинской помощи крестьянству и требовал ограничения церковной власти в отношении быта и труда крестьян.

Любовь к своему народу соединяется в мировоззрении Ломоносова с проповедью мира между государствами. В трагедию “Тамира и Селим” (1750) он включил строки, бичующие корыстные интересы, приводящие к завоевательным войнам. В “Письме о пользе стекла” (1752) Ломоносов с негодованием писал и зверствах и хищничестве колонизаторов, которые в погоне за золотом безжалостно истребляют коренное население Америки.

Поэзия и филологические труды Ломоносова. Работы в области искусства.

Поэзия Ломоносова была проникнута высокой идеей служения своему народу, стремлением способствовать развитию русской культуры просвещения; она являлась неотъемлемой составной частью его научной и просветительской деятельности. В своей поэзии Ломоносов затрагивал и развивал темы, имеющие важное общественно-политическое значение. Его произведения отличаются исключительной по тому времени чистотой языка. В основе поэтического творчества Ломоносова лежит убеждение, что чем больше новых представлений вносит поэзия в сознание читателя, тем она значительнее. В похвальных одах, написанных по тому же или иному официальному поводу, он всегда выходил за пределы обычной тематики этого жанра, превращая оду в много темное произведение; как правило, прославляемый в оде образ монарха отступает у него на второй план, а на первое место выступает Россия; он пишет о благополучии и славе страны, о её природных богатствах, прославляет труд, разум, науку, человека, даёт оценку политических событий и т. д. В “Оде на взятие Хотина” (1739) он восхваляет русский народ, характеризует, по существу, значение мира для народа; в “Оде…1742” Ломоносов высказывает свои заветные мысли о справедливости, о счастье народа, о грядущем величии России. Ломоносов стремился не только распространить в России новые идеи, но и воспитать новое отношение к науке. Этой задаче также служила его поэзия. Стихотворение “Вечернее размышление о Божием величестве, при случае великого северного сияния” (1743, изд. 1748), в котором Ломоносов излагает естественнонаучные гипотезы, пронизано пафосом познания природы. Похвальные оды были для Ломоносова средством пропаганды просвещения, достижений науки, необходимости приложения науки к развитию производительных сил страны; это относится к “Оде…[1747года”], к “Оде…1750 года” и др. Духовные оды Ломоносова также служили целям просветительства. Переводы псалмов, которые занимают важное место в поэтическом творчестве Ломоносова, позволяли ему, с одной стороны, развивать собственные воззрения на природу и, с другой – высказывать этические и политические суждения.

Ломоносову принадлежит часть реформы русского стихосложения, начатой В. К. Тредиаковским. До Тредиаковского и Ломоносова в русской поэзии была принята т.н. силлабическая система стихосложения, при которой в стихотворных строках имеется одинаковое число слогов и нет периодического повторения ударных слогов. Тредиаковский выдвинул мысль о тоническом стихосложении, где ударения периодически повторяются, однако первым поэтическим произведением в русской поэзии 18 века, в котором одержало победу новое тоническое стихосложение (позднее названное силлабо-тоническим), была ломоносовская “Ода на взятие Хотина”. В “Письме а правилах российского стихотворства” (1739, изд. 1778), присланном из Фрейберга вместе с “Одой на взятие Хотина”, Л. теоретически обосновал систему тонического стихосложения. В этой работе он писал: “российские стихи надлежит сочинять по природному нашего языка свойству, а того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить”.

В условиях крепостнической России материалистическое мировоззрение Ломоносова, его патриотизм и неустанная борьба за широкое распространение просвещения и научных знаний среди народа почти всегда встречала упорное сопротивление со стороны реакционных правящих кругов. Представители дворянской либеральной науки, травившие великого учёного и просветителя при жизни, после смерти Ломоносова всемерно старались уничтожить в его творчестве всё прогрессивное и представить его как поборника самодержавия и реакционных религиозных устоев. Сразу же после смерти Ломоносова все находившиеся в его доме бумаги по приказанию Екатерины II были опечатаны графом Г. Г. Орловым. Большая часть его архива – по видимому, все бумаги, имеющие государственное значение, были отобраны Орловым; их местонахождение не обнаружено до настоящего времени. Научные записи Ломоносова, видимо, не представлявшие интереса для Орлова, были оставлены им и сохранились до наших дней.

В истории изучения жизни и деятельности Ломоносова важной вехой является широко отмеченный в 1865 столетний юбилей со дня его смерти.

Большое значение для изучения научного наследства Ломоносова имели многолетние исследования советского химика Б. Н. Меншуткина и его публикации физико-химических трудов Ломоносова. Исключительно важна работа, проведённая академиком С. И. Вавиловым, по изучению наследия и по подготовке к изданию трудов Ломоносова.

Заключение

Академик С. А. Вавилов писал: “Ломоносову по необъятности его интересов принадлежит одно из самых видных мест в культурной истории человечества. Даже Леонардо да Винчи, Лейбниц, Франклин и Гёте более специальны и сосредоточены. Замечательно при этом, что ни одно дело, начатое Ломоносовым, будь то физико-химические исследования или оды, составление грамматики и русской истории, или организация и управление фабрикой, географические проекты или политико-экономические вопросы, — все это делалось им против воли или даже безразлично. Ломоносов был всегда увлечен своим делом до вдохновения и самозабвения; об этом говорит каждая страница его литературного наследства”.

Появление Ломоносова было подготовлено всем предшествующим, более чем восьмилетним развитием русского мироведения, которое по преимуществу выступало именно в поэтически непосредственной форме:

Отчего у нас начался белый свет?

Отчего у нас солнце красное?

Отчего у нас млад светел месяц?

Отчего у нас звёзда частые?

Отчего у нас ветры буйные?

( Из “Стиха о Голубиной книге”)

“Глубокая бескорыстная любознательность народа” (С. И. Вавилов), отразившаяся в этих строках, заставляла древних русских книжников переводить с греческого и латыни произведения, в которых содержались бы универсальные сведения о мире, — таковы “Книга о Христе, обнимающе весь мир” Козьмы Индикополова, “Великая и предивная наука” Раймунда Люллия и т. д.

Творчество Ломоносова – эта ослепительная вспышка национального самосознания – явилось плодотворным завершением, историческим оправданием многовековых усилий русской культурной традиции выработать органически целостный взгляд на мир.

Сын своего столетия, глубоко проникший в его противоречивую сущность, свидетель и участник коренного переворота в русских умах, гений созидательный, нацеленный на преодоление разрушений, сопутствующих любому перевороту, гений всеобъемлющий, умеющий прозреть в ныне разрозненных частях грядущее единство, ломоносов-поэт, как никто из его современников, был подготовлен к воспеванию того “священного ужаса”, которым, по его же слову, сопровождается постижение великих идей, определяющих судьбы народов.

Образ пророка, стоящего посреди переворотившего мира, внимающего голосу Истины и потрясающего людские души её словом, — важнейший в его поэзии:

О коль мечтания противны

Объемлют совокупно ум!

Доброты вижу здесь предивны!

Там – пламень, звук, и вопль, и шум!

Здесь – полдень милости и лето,

Щедротой общество нагрето;

Там – смертну хлябь разинул ад!

Но промысл мрак сей разгоняет

И волны в мыслях укрочает:

Ефир, земля и преисподня

Зиждителя со страхом ждут!

Я вижу отрока Господня;

- Приемлюща небесный суд.

В старину отроками господними называли пророков. Впрочем, все пророческое относится к области наития, стихии. Недаром же Ф.И. Тютчев писал “пророчески-неясных снах” “вещей души”. Что до Ломоносова, то он не мог удовлетвориться стихией, он должен был подчинитьб её себе, а для этого ему нужно было как раз ясным взором “охватить совокупность всех вещей, чтобы нигде не встретилось противопоказаний”. Вот почему ломоносовский пророк всегда пытался в четких понятиях осмыслить свои смутные догадки и прозрения, дать разумное истолкование грандиозным видениям, столь часто посещавшим его.

Самым отрадным и постоянным видением пророческой музы Ломоносова был образ “веселящейся России”. Так определял он высокий общественно-патриотический идеал, к которому всегда стремился и любящей душою и звал соотечественников.

…Бросая общий взгляд на жизнь и труды Ломоносова, нельзя не признать, что даже с учетом многочисленных невзгод, подчас приводивших его в отчаяние, он был человеком счастливым в полном смысле слова: сильнейшая личная страсть его к отысканию Истины сама по себе уже была общественным благом. Его все обнимающая любовь к родине менее всего была платонической, ибо постоянно воплощалась в свершениях во имя и во усиление родины. Недолгая жизнь Ломоносова представляет собою пример удивительно цельной жизни, прожитой стремительно, до предела насыщенно, благотворно для современников и потомков. Он прожил её так, как мечтал прожить свою один из его героев:

Владеет наших дней Всевышний сам пределом,

Но славу каждому в свою он отдал власть.

Роль близко ходит рок при робком и при смелом,

То лучше мне избрать себе похвальну часть.

Какая польза тем, что в старости глубокой

И в тьме бесславия кончают долгий век!

Добротами входить на верьх хвалы высокой

И славно умереть родился человек.

Ломоносов умер 4(15) апреля 1765года, похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Обновлено: 09.03.2023

19 ноября 1711 года родился Михаил Васильевич Ломоносов — первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения.

Ломоносов занимался изучением атмосферного электричества и одним из первых определил природу молнии.

Ломоносов был великим просветителем своего народа, страстным борцом за русскую национальную культуру. Стремясь обеспечить русскому народу надежный путь к просвещению, он добился в 1755 г. открытия в Москве первого университета и приложил огромные усилия, чтобы его двери были открыты перед всеми, без различия сословной принадлежности.

Личность Ломоносова, его жизненный подвиг, его титанические усилия, направленные на развитие русской науки и просвещения, стали примером служения родине.

достижения омоносова,фото соцсетей

Как много вы знаете людей, которые добились больших успехов и совершили множество достижений? Если не достаточно, то самое время начать развивать свой кругозор. Брать пример с великих людей. Стараться не быть похожими на них, а прогрессировать в своих личных жизненных целях. Найдя себе кумира – вы не должны подрожать ему, вы должны совершенствовать себя. И сегодня, нам бы хотелось рассказать вам об умнейшем ученом, гордости русской науки и литературы – Михаиле Ломоносове.

Человек – первооткрыватель в областях: физике, химии, механике и математике. Испытатель собственных экспериментов. Мореплаватель и энциклопедист. Родившийся в 1711 году 19 ноября. В российской империи, деревне Мишанинская, сейчас носит название село Ломоносово. Его семья была очень зажиточной. Отец являлся добрым, но слишком простым человеком. Мама умерла, когда Михаилу было 12 лет. С самого детства Ломоносов любил море. Они с отцом часто отправлялись рыбачить по маршруту Белое море – Соловецкие острова. Благодаря плаваньям, в будущем, ученный скажет, что именно сила морской природы дисциплинировала его и сделала наблюдательным.

С того момента – Михаила было невозможно остановить или застать не на учебе. Парень, стал совершать нереальные открытия в различных областях науки. Благодаря этому ученому, Российская Империя сделала значительный шаг в механике, химии, физике и литературе. Повидавший множество событий, проведший большое количество экспериментов – Ломоносов стал тем, кем являлся тогда и сейчас – первооткрывателем и великим человеком для Русской науки.

Сегодня, мы бы хотели озвучить 10 самых ярких научных открытий Ломоносова. Ведь этот человек заслуживает благодарности и памяти, известность о нем во всех поколениях.

- Ломоносов основные достижения.

- Заслуги Ломоносова в химии.

- Открытия Ломоносова в физике.

- Михаил Ломоносов достижения в механике.

- Главные достижения Ломоносова в литературе.

- Открытия и достижения Ломоносова в географии.

Имея представление о великих людях своей страны – можно и нужно продвигать историю, культуру. Взращивать новые изобретения и знания во всех областях науки.

Заслуги Ломоносова перед отечеством

Оптика, метрология, механика, тепло, география, история, химия, литература и электричество – вы можете себе представить, что это далеко не весь список постигнутых Михаилом Ломоносовым знаний. Для того чтобы вам было проще разобраться, куда и какие научные достижения Ломоносова определяются:

мы составим список из ТОП-10 невероятных открытий для мира.

- Молекулярно-кинетическая теория тепла.

- Научное открытие о стекле.

- Оптомеханика и приборостроение.

- Создание прототипа вертолета.

- Грамматика и теория стиля.

- Физическая химия.

- Принципы экономической географии.

- Получение твердой ртути.

- Навигация и геология.

- Поэтическая теория и практика.

А теперь, ниже в статье, вы найдете подробное разъяснение сути каждого достижения великого ученого. Мы разделили области наук и описали по 2 самых важных открытия в: литературе, химии, физике, географии, механике.

Достижения Ломоносова в Химии

Получение ртути в твердом состоянии.

- Декабрь 1759 год. Два уже опытных ученых, Ломоносов и Браун — получили ртуть в твердом состоянии. Ломоносов гордился не просто удачным экспериментом, а его аргументацией корпускулярно-кинетической теории. Успехом, который последовал в классификации веществ. Поскольку через один год, в 1760, решая другие химические задачи, ученный доказал – электропроводность и ковкость ртути. Вследствие этого, ртуть была отнесена в химической таблице Менделеева – к металлам. До этого, доказать подобную теорию – не удавалась никому, хотя попытки ученые совершали.

Создание новой науки: Физическая химия .

- Ученый оформил новую науку в 1752 году, но так и не успел раскрыть ее до конца. Он сумел заложить основы физической химии. Начал объяснять химические явления на основе законов физики. Другими словами, физик стал исследовать, насколько плотно физика связана с химическими телами и явлениями. Он проводит электрические и оптические опыты. Теория познания – дает четкое и конкретное понятие о связи молекул в химии и действии физических факторов на них. Экспериментально Ломоносов подтверждает каждую свою гипотезу.

Главные открытия Ломоносова в физике

Природа полярного сияния.

- Михаил сумел доказать, что полярное сияние образуется не просто так, а вследствие действия электрической силы. С самого детства, он очень любил наблюдать за красивыми изменениями цвета на небе. В будущем, он же доказал и объяснил почему так происходит. Сейчас, на основе его теории полярное сияние объясняется так: свечение верхних слоев планет. Но только тех планет, которые обладают магнитосферой. Взаимодействуя с заряженными частями солнечного ветра – образуется сияние.

Разработка электроизмерительного прибора.

Заслуги Ломоносова в механике

Создание прототипа вертолета.

- Ломоносову удалось разработать летательный аппарат, который взлетает вертикально, а не с набором скорости. Его можно бы было назвать современным дроном. Поскольку аппарат рассчитан только на поднятие метеоприборов. Создал и выпустил аппарат в 1755 году, дал название аэродинамическая машина. Конструкция сделана так, что с помощью крыльев, давя на воздух – машина должна подниматься. К сожалению, оригинальной разработки не сохранилось, но в музеях можно увидеть муляжи задуманной идеи.

Ломоносов и его открытия в литературе

Заслуги Ломоносова: кратко про географию

Атлас, департамент, глобус.

Демография от Ломоносова .

Достижения этого человека не пересчитать даже на 3 парах рук. Он выдающийся ученый, сильный и своенравный человек. Благодаря ему, мы живем – так, как живем. Список его открытий можно перечислять в течение 20 минут чтения. Откуда появился такой талант в простом мальчишке из села – неизвестно. Обычные родители, обычная семья, сын – гений. Все, что он сделал для мира, на самом деле, удивляет и поражает до глубины души. Только подумайте, в период с 1750-1760 годов, Ломоносов добился огромного успеха в каждой научной сфере. Может он обладал навыками телепортации или умел перемещаться в будущее? – нет. Этот человек просто имел талант, непревзойденное желание учиться, познавать и исследовать. И можно смело объявить, что он за свою жизнь сделал абсолютно все.

А мы, как теперешнее поколение, должны знать о великих людях науки, даже, чтобы просто расширить свой кругозор.

-

Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки

Михаил Васильевич Ломоносов — уникальная фигура в истории нашей страны. Он многое сделал для России, проявив себя в самых разных областях. Заслуги Ломоносова во многих науках велики. Безусловно, Михаил Васильевич Ломоносов (годы жизни — 1711-1765) — человек разносторонних интересов и энциклопедических знаний. Это первый ученый-естествоиспытатель в нашей стране, достижения которого имеют мировое значение. Михаил Васильевич является историком, поэтом, художником, одним из основоположников такой области знания, как физическая химия. Представляем вашему вниманию основные заслуги Ломоносова в различных областях знания.

Химия и физика

Михаил Васильевич считал химию основной своей профессией. Главная заслуга Ломоносова в том, что он разработал фундаментальные положения современного атомно-молекулярного учения. В 1748 году ученый впервые сформулировал закон сохранения массы веществ, наблюдаемый в химических реакциях.

Заслуги Ломоносова в химии связаны не только с открытием законов. Он говорил о необходимости объединить усилия различных ученых для совместного решения задач. В 1751 году Михаил Васильевич создал «Слово о пользе химии». В нем он требовал применения достижений таких наук, как физика и математика, для исследования различных химических явлений.

Заслуги Ломоносова в физике также велики, однако главное достижение его в этой области — атомно-корпускулярная теория, описывающая строение материи и вещества. Ученый объяснил, по каким причинам вещества принимают агрегатные состояния, а также создал теорию теплоты.

География

Под руководством Михаила Васильевича был подготовлен к изданию «Атлас России», который превосходил аналогичные европейские атласы. В нем были уточнены географические сведения, а также было представлено описание империи в экономическом и политическом ракурсе.

Ломоносов, по сути, провел полную инвентаризацию государства. Михаил Васильевич разработал план экономического и статистического изучения России. Экспедиции по всей стране были снаряжены благодаря ему. Кроме того, в каждую губернию были отправлены опросные листы. Обширнейшая информация была собрана для атласа. В нем были представлены физико-географические характеристики различных местностей страны (информация о строении берегов рек, о крупных возвышенностях), а также экономические показатели, соотносимые с природными условиями (где находится город, расположен ли он на берегу реки, какие в нем заводы и фабрики, ремесла и промыслы, звериные и рыбные ловли, ярмарки, площади).

Но это еще не все заслуги Ломоносова в данной науке. Михаил Васильевич считается основоположником такой области знания, как экономическая география. Ломоносов в 1758 году стал главой Географического департамента, принадлежащего Академии наук. Михаил Ломоносов был учителем для множества русских картографов, географов, океанографов и геодезистов.

С детства Михаил Васильевич любил море. Он заботился о развитии в стране мореплавания, интересовался изучением полярных стран. Ломоносов писал о неизученных землях, находящихся в Ледовитом океане. Первая отечественная научная экспедиция под руководством Чичагова и Челюскина осуществилась благодаря стараниям Михаила Васильевича. Именно он был ее организатором, а также создал подробную инструкцию для членов этой экспедиции.

Геология

Ломоносов в 1763 году создал работу под названием «О слоях земных». В ней было дано изложение современной геологии, которое считается первым в истории. Самой науки тогда еще не существовало. Ломоносов отметил, что минеральные жилы различаются по возрасту, объяснил происхождение окаменелостей, металлоносных россыпей, чернозема, землетрясений.

Филология

Весьма обширны круг интересов и заслуги Ломоносова и в области лингвистики. Поражает разнообразием даже перечень трудов этого великого ученого. Перечислим основные заслуги Ломоносова в русском языке. Именно он создал первую в нашей стране большую грамматику. В ней были изложены нормы и правила нового литературного языка, представленные системно. Ломоносов является автором работ по русской диалектологии, по сравнительно-историческому исследованию языков, по поэтике художественной литературы и стилистике языка, по ораторскому искусству, а также по теории стихосложения и прозы. Кроме того, в его наследии имеются и труды, связанные с общими вопросами развития языка.

Литература

Ломоносов является отцом русской поэзии. Он утвердил в отечественной поэзии современную систему стихосложения — силлабо-тоническую. В 1739 году Ломоносов написал «Оду на взятие Хотина». Она была создана с использованием четырехстопного ямба, который впервые был представлен в русском стихе. Эта ода положила начало новой эпохе отечественной поэзии.

История

Многие заслуги Ломоносова в науках, в частности в области истории, не так просто оценить, основываясь на оригинальных текстах. Чаще всего трудность прочтения и понимания созданных им трудов объясняется тем, что язык Ломоносова является архаичным. Однако по нравственно-художественным характеристикам он очень высок, а по стилю, структуре и форме гармоничен и отточен. Именно Михаил Васильевич представил историю России в исключительной чистоте и целостной реалистичности. Он избегал высказывать личное мнение, а свою «Историю Российскую» создал на основании тщательно проработанных и разнообразных источников, прочитанных им за годы.

Ломоносов пытался «очистить исторические корни» нашей страны. Он доказал, что славяне не являются шведами, поэтому «норманнскую» версию следует считать ошибочной. Михаил Васильевич открыто выступил, хотя и с большой осторожностью и чуткостью, против церковного догмата. По этому догмату считалось, что славяне ведут свое происхождение от внука библейского Ноя, Мосоха.

Фарфоровые пробы

Михаил Васильевич внес большой вклад в развитие производства фарфора. К сожалению, для суждения об открытиях, сделанных им в этой области, сохранились довольно скудные материалы. В созданных им «Лабораторных записях» (раздел «Фарфоровые пробы») представлены некоторые рецепты фарфоровых масс. Другая их часть находится в «Лабораторном журнале».

Ломоносов начал работы по фарфору, скорее всего, в 1750 году. Рецепты, описанные им, относятся либо к 1751-му, либо к началу 1752 г. Нельзя точно сказать, осуществлял ли он позже фарфоровые пробы. Однако ясно, что Ломоносов вел исследования самостоятельно. Он пошел иным путем, нежели Виноградов, его друг. Такой вывод можно сделать, сравнив фарфоровые массы, созданные двумя этими исследователями. У Ломоносова они были двухкомпонентными, состоящими из кварцсодержащего компонента и глины. Массы различались лишь кварцевыми материалами, сортами глин, предварительной подготовкой — степенью измельчения, прокаливанием, промыванием. Кроме того, количественное соотношение входящих в их состав компонентов было различным. Виноградов же использовал третий компонент в качестве плавня — алебастр (гипс).

Работа с мозаикой

Михаил Васильевич работал с мозаикой — видом монументальной живописи. Почему же его заинтересовала именно она? Ученый писал, что живописцы используют основные цвета, а все остальные составляют с помощью смешения. Ему же хотелось найти короткие и простые пути передачи изображения.

Михаилу Васильевичу было тесно и душно в стенах Академии наук. Он стремился уйти из-под опеки канцелярии, найти деятельность, где могла бы реализовать себя его кипучая натура.

Ломоносов заинтересовался мозаикой еще задолго до того, как он обзавелся собственной химической лабораторией. Его очень привлекало древнее искусство создавать из смальт (стеклянных сплавов разных цветов) немеркнущие портреты и картины. В 1746 году граф М.И. Воронцов привез из Рима несколько мозаичных работ. В доме этого графа часто бывал Михаил Ломоносов.

Теория «трех цветов»

Михаил Васильевич принялся разрабатывать теорию «трех цветов». Безусловно, она имела большое значение для дальнейшего развития цветоведения. Ученый установил, что все многообразие цветов обладает трехмерностью. Михаил Васильевич нашел пути решения различных практических задач, которые сегодня применяются в кино, печати, цветной фотографии. Ломоносов пытался создать приборы, с помощью которых можно было бы получить любой цвет путем вычитания или сложения трех основных.

«Полтавская баталия»

Наиболее известная мозаичная работа Михаила Васильевича — «Полтавская баталия». Эта картина сложена из кусочков смальты. Длина столбиков составляет 5 см, а толщина — всего 1-6 мм. Это настенное полотно было задумано Ломоносовым для Петропавловского собора как часть серии мозаик, помещенных внутри здания. По размерам эта работа огромна — более 300 кв. м. В левой части ее изображен Петр I на коне. Он представлен смелым полководцем, который ведет в бой русские войска. Взгляд Петра решителен и смел, его поза величественна. За ним следуют его соратники, среди которых узнается А. Д. Меншиков и Б. П. Шереметев. В центре композиции представлен простой солдат, который преграждает путь царю. Этот солдат с мушкетом как будто сдерживает Петра I от порыва пробиться вглубь схватки и опасности погибнуть. Эта фигура олицетворяет простой народ. По мысли автора, роль его не менее значительна, чем роль Петра I.

Итак, мы изложили основные заслуги Ломоносова кратко. Конечно, мы рассказали не обо всех достижениях этого ученого. Всю его обширную деятельность в одной статье охватить просто невозможно. Выдающиеся заслуги Ломоносова в литературе и русском языке, химии, географии, физике и других областях знания делают его одной из самых значимых фигур в отечественной истории.

Сочинения

Михаил Васильевич Ломоносов родился в деревне Денисовка Архангелогородской губернии. С детства он выходи́л в море с отцом для ловли рыбы. Суровые условия севера закалили характер подростка. В сочинении о Ломоносове, про необъятность интересов которого говорили многие учёные, необходимо отметить проявлявшуюся с детства тягу к обучению. Твёрдая воля и стремление к познанию мира позволили ему стать величайшим учёным в истории России.

Детство и юность учёного

Ломоносов с детства полюбил книги, мать научила его читать. После её смерти жизнь мальчика в родном доме стала очень трудной. Одна из мачех сердилась, когда видела Михаила с книгой, рвала и жгла учебники. В мини-эссе про Ломоносова стоит вспомнить крестьянина Ивана Шубного, который обучал Михаила грамматике и арифметике. От своего наставника юноша узнал, что для изучения большинства наук нужно знать латинский язык, который преподают в столице. В 19 лет Ломоносов тайком ушёл из дома и отправился с рыбным обозом в Москву.

Михаил поступил в Московскую Славяно-греко-латинскую академию. Учиться взрослому юноше пришлось в одном классе с двенадцатилетними детьми, которые постоянно смеялись над ним. Кроме того, Ломоносову приходилось выдавать себя за дворянского сына, простолюдина не приняли бы в академию.

За 5 лет обучения Михаил стал одним из лучших учеников, заслужил множество похвал и получил направление в Петербургский Академический университет.

Начало научной деятельности

- создал химическую научно-исследовательскую лабораторию;

- открыл Московский университет, право учиться в котором получили и представители низших сословий;

- основал мозаичную фабрику.

Наследие Ломоносова

Учёный оставил после себя обширное наследие. Трудно назвать все области, в которых он сделал выдающиеся открытия:

- исследовал электричество и силу тяжести;

- развил атомно-молекулярное учение;

- создал различные оптические приборы, например, зеркальный телескоп;

- открыл атмосферу на Венере;

- исследовал происхождение полезных ископаемых;

- описал строение Земли;

- способствовал развитию русского языка и литературы.

В сочинении на тему о Ломоносове и его роли в развитии российской науки необходимо подчеркнуть, что он был первым русским академиком мирового уровня, труды которого имели огромное значение для прогресса науки и образования в России и во многих других странах. Михаил Васильевич на десятилетия опережал западных учёных и делал фундаментальные открытия, значение которых полностью стало ясно только по прошествии многих лет.

Научные деятели всего мира испытывают благодарность к первооткрывателю многих законов в области физики, химии, астрономии. Памятник М. В. Ломоносову установлен в Санкт-Петербурге на площади имени великого учёного.

Читайте также:

- Проблемы молодежи в современной литературе сочинение

- Речевые мостики егэ сочинение

- Сочинение владимира даля запрещенное

- My typical sunday сочинение

- Сочинение про воскресенский собор старая русса

Михаил Васильевич Ломоносов родился в деревне Денисовка Архангелогородской губернии. С детства он выходи́л в море с отцом для ловли рыбы. Суровые условия севера закалили характер подростка. В сочинении о Ломоносове, про необъятность интересов которого говорили многие учёные, необходимо отметить проявлявшуюся с детства тягу к обучению. Твёрдая воля и стремление к познанию мира позволили ему стать величайшим учёным в истории России.

Детство и юность учёного

Ломоносов с детства полюбил книги, мать научила его читать. После её смерти жизнь мальчика в родном доме стала очень трудной. Одна из мачех сердилась, когда видела Михаила с книгой, рвала и жгла учебники. В мини-эссе про Ломоносова стоит вспомнить крестьянина Ивана Шубного, который обучал Михаила грамматике и арифметике. От своего наставника юноша узнал, что для изучения большинства наук нужно знать латинский язык, который преподают в столице. В 19 лет Ломоносов тайком ушёл из дома и отправился с рыбным обозом в Москву.

Михаил поступил в Московскую Славяно-греко-латинскую академию. Учиться взрослому юноше пришлось в одном классе с двенадцатилетними детьми, которые постоянно смеялись над ним. Кроме того, Ломоносову приходилось выдавать себя за дворянского сына, простолюдина не приняли бы в академию.

За 5 лет обучения Михаил стал одним из лучших учеников, заслужил множество похвал и получил направление в Петербургский Академический университет.

Сочинение на тему «Почему меня восхищает личность М.В. Ломоносова»

Почему меня восхищает личность М.В. Ломоносова

Меня всегда восхищала личность Михаила Васильевича Ломоносова, потому что для меня он человек, показавший, насколько сильна может быть тяга к знаниям и как она может привести привести простого крестьянина-помора к немыслимым вершинам. О Ломоносове столько написано и сказано, что, кажется, нельзя уже добавить ничего нового, но я попытаюсь понять и проанализировать, каким образом простой паренёк из деревни Денисовка смог стать величайшим человеком, известным не только в России, но и во всём мире. И насколько жаден он был в своей деятельности, охватив различные области науки и искусства, начиная от химии, физики, астрономии, географии и заканчивая литературой и языкознанием.

Характер Михаила Васильевича, несомненно, формировался с раннего детства. Выходы на промысел в море с отцом-помором, сама суровая и прекрасная природа Архангельского края не могли не наложить отпечаток на его личность, закалив мальчика, сделав его целеустремлённым и упорным. Ранняя смерть матери и последующая жизнь с двумя мачехами, конечно, тоже повлияли на его судьбу, когда рассчитывать приходилось только на самого себя, свои знания. К счастью, мама успела научить сына читать, и книги на всю жизнь стали для Ломоносова лучшими друзьями и советчиками, его «вратами учёности». Вторая мачеха очень злилась, когда видела Мишу за книгой, прятала, рвала, сжигала его учебники, но, несмотря на это, тяга мальчика к знаниям не ослабевала. Возможно, именно из-за невыносимой обстановки дома юноша сбежал в Москву с рыбным обозом.

Много дней длился этот путь, пройденный смелым юношей пешком, но главные трудности ждали его впереди. Наверное, нелегко пришлось 19-летнему парню, севшему за парту наравне с 12-летними детьми, которые смеялись над ним. Он выдал себя за сына дворянина, поступив в Московскую славяно-греко-латинскую академию, а это тоже был риск для него, ведь, если бы правда открылась, его немедленно исключили бы из академии. Но за пять лет он стал одним из лучших учеников академии и был отправлен в Петербург для зачисления в Академический университет. Это стало ещё одной ступенькой к будущим вершинам для пока ещё безвестного юноши.

А потом судьба забросила его в Германию, куда Михаила Васильевича отправили в числе лучших студентов. Там он провёл ещё пять лет, изучая математику, физику, философию, химию и металлургию. Там же, в Германии, он встретил свою единственную на всю жизнь любовь – Елизавету-Христину Цильх. Её отец был против этого брака, но девушка была под стать Ломоносову и вышла за него вопреки воле родителей.

Когда Ломоносов вернулся в Россию, он стал первым русским, назначенным на должность профессора химии. И первое, что он сделал, испросил разрешения читать публичные лекции на русском языке. Он мог бы успокоиться и вести благополучную жизнь профессора академии, получая неплохое жалованье. Но не таков был Ломоносов. Сначала он открывает первую в России химическую научно-исследовательскую лабораторию, потом основывает фабрику мозаики и бисера, которыми увлекается как хобби, и, наконец, в 1755 году под его влиянием открывается первый Московский университет. Помня о своей судьбе, Ломоносов борется за то, чтобы право учиться имели не только дворянские дети, но и низшего русского сословия. И довольно успешно, за что ему были благодарны многие талантливые выпускники, получившие право на образование.

А у Ломоносова впереди новые свершения, потому что в последующие годы он возглавил Географический департамент, и именно при нём был создан первый «Атлас Российский», что явилось прорывом для отечественной географической науки. Как видим, Ломоносов и здесь не отходит от своего стремления быть первым в свершениях и делах своих. В современном мире его назвали бы учёным-экспериментатором.

А потом его избирают членом Российской Академии Художеств, потому что у человека, казалось бы, целиком погружённого в науку, — нежная душа поэта. И он успевал не только ставить опыты и проводить научные эксперименты, но и писать стихи, оды, эпиграммы, поэмы, трагедии, а также вносить реформы в русское стихосложение, то есть и здесь он так или иначе был первым.

Когда бы я ни задумывалась о личности Ломоносова, меня всегда мучает один и тот же вопрос: как же он всё успевал? Сочинять стихи, писать научные труды, ставить многочисленные опыты в лаборатории и даже заниматься мозаикой (два года он потратил на монументальную мозаичную картину «Полтавская баталия»). Откуда брал силы на всё это? Он и прожил-то до обидного мало… 54 года… И столько всего успел…

Наверное, такие люди, как Ломоносов, рождаются раз в столетие. Он был как Солнце для русской науки и искусства. И его личность может служить примером для современных молодых людей, жалующихся на трудные обстоятельства, недостаток материальных средств и так далее. Ломоносов пробился из самых низов только силой собственного стремления к знаниями, жаждой деятельности на пользу Отечества. И я горжусь тем, что он наш соотечественник.

Начало научной деятельности

Дальнейшее обучение Ломоносова проходило в Германии, куда его направили как лучшего студента. Пять лет учёный углублённо занимался математикой, физикой, химией, астрономией, философией и металлургией. Оттуда же он прислал в Академию наук «Письмо о правилах российского стихотворства», в котором реформировал стихосложение на русском языке. После возвращения в Россию Михаил Васильевич получил должность профессора химии. Он стал первым русским, получившим такое звание, поэтому попросил разрешения читать лекции на родном языке. В России учёный продолжал широкую научную и общественную работу:

- создал химическую научно-исследовательскую лабораторию;

- открыл Московский университет, право учиться в котором получили и представители низших сословий;

- основал мозаичную фабрику.

Ломоносов постоянно расширял сферу научной деятельности. Впоследствии он был избран в Географический департамент, где под его руководством осуществлён первый выпуск «Атласа Российского», внёсшего большой вклад в отечественную науку о земле. Избрание учёного членом Академии Художеств стало признанием его поэтического дара. Любимым жанром в творчестве Ломоносова была ода. Его перу принадлежат многие стихи, эпиграммы и похвальные благодарственные оды российским императорам.

Уделял внимание учёный-энциклопедист и журналистике. Статья «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии» посвящена теме распространения научных знаний.

«Европейский ученый» Михаил Ломоносов

В 1736 году в числе лучших студентов Михаил Ломоносов отправился в Германию — изучать физику, химию, металлургию, горное дело. Кроме естественных наук, он занимался иностранными языками, танцами, рисованием, литературой и фехтованием. За границей Ломоносов проучился пять лет: здесь он создал несколько научных работ, перевел сочинения иностранных академиков, написал первые стихотворения на русском языке.

В 1740 году ученый решил вернуться в Россию, но по дороге его схватили и завербовали в прусскую армию. Прослужив несколько недель, Ломоносов дезертировал. Возвратиться на родину ему удалось лишь через год.

В Петербурге ученый написал две диссертации. За научные труды он получил должность адъюнкта Физического класса Санкт-Петербургской Академии наук: теперь Ломоносов мог участвовать в работе Академического собрания и самостоятельно заниматься наукой. К 34 годам ученый написал четыре новые диссертации и решил просить о том, чтобы его назначили профессором Академии. Собрание академиков одобрило труды ученого, и он получил звание профессора химии. Ломоносов стал преподавать в университете, печатать научные трактаты на латинском языке, читать публичные лекции по физике. Параллельно он занимался литературным творчеством — писал стихи о государственных событиях. Вскоре финансовое положение ученого улучшилось, он получил дом, а чуть позже на казенные деньги во дворе этого дома возвели первую в России химическую лабораторию.

В 1748 году Михаил Ломоносов начал редактировать переводы книг, которые печатались при Академии наук, и переводы заметок в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Ученый уделял внимание не только распространению зарубежных трудов, но и развитию отечественной науки. Он создал «Риторику», которая стала первым учебным пособием мировой литературы на русском языке. В это же время Ломоносов выступил с «Похвальным словом императрице Елизавете Петровне», за которое получил чин коллежского советника.

«Ломоносов, являясь европейским ученым, никогда не переставал быть русским; он был им до мозгу костей, и напротив потому только и занял он такое видное место среди европейских ученых, то есть место самостоятельного деятеля в науке, что был как непосредственно, так и сознательно, вполне русским, что верил неколебимо и безгранично в права русской народности…»

Иван Аксаков

Великий человек ломоносов. Студенческие годы

Для того чтобы поступить в Московскую славяно-греко-латинскую академию, Михаил вынужден был подделать документы, выдавая себя за сына холмогорского дворянина. Уловка не была никем замечена, и архангельский парень приступил к учебе.

В 1734-1735 гг. едет в Киев учиться в Киево-Могилянской академии, после чего снова возвращается в Москву в Славяно-греко-латинскую академию, заканчивать образование.

Проявив себя необыкновенно даровитым студентом, Михаил Ломоносов, вместе с двумя лучшими выпускниками академии, был направлен для обучения в Германию.

Случилось это в 1736 году, когда русскому гению было 25 лет.

Три года он изучал науки в Марбургском университете, затем год в Фрайберге, у Генкеля, и еще год провел в разъездах, в том числе и по Голландии.

За это время Ломоносов досконально изучил естественные науки (химию и физику ), а также серьезно увлекся металлургией и горным делом.

Достоверно известно, что гениальные люди, как правило, обладают определенным складом ума: точным или гуманитарным.

Так, например, Александр Пушкин был фантастически одаренным человеком в сфере гуманитарных наук, а вот математику и все точные науки совершенно не понимал и не любил.

Интересен факт, что Ломоносов, кроме огромной любви к точным наукам и вопреки указанному правилу, чрезвычайно серьезно занимался словесностью. Он написал много стихов, пособий по риторике и красноречию и т.п.

Многие строки из его поэтических произведений стали крылатыми:

«Науки юношей питают

Отраду старым подают».

И еще:

«Открылась бездна, звезд полна,

Звездам числа нет, бездне — дна».

В ходе своего 5-летнего пребывания по Европе, он еще и глубоко изучал европейскую литературу и занимался переводом стихов.

Интересен факт, что Ломоносов в совершенстве владел 11 языками.

И еще один интересный факт. Пушкин, которого мы уже упоминали, восхищался Ломоносовым и писал о нем следующее:

«Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

«Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, даёт законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытие Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художественные мозаические произведения, и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка».

М.В. Ломоносов. Жизненный подвиг служения родине

19 ноября 1711 года родился Михаил Васильевич Ломоносов — первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения.

Широка и многоводна Северная Двина. Примерно в 140 км от впадения в Белое море в ее русле образовалось несколько больших островов, усеянных множеством деревенек в один-два двора. На одном из таких островов—в деревне Мищанинской, Куростровской волости, в семье «черносошного крестьянина» Василия Дорофеевича Ломоносова родился осенью 1711 г. сын Михайло.

Русские крестьяне, жившие на севере, потомки вольных новгородцев, не знали личной крепостной зависимости и лишь платили подати государству. Они занимались не только земледелием, но и морским промыслом. Крестьяне строили и снастили большие корабли, на которых уходили за сотни километров на Мурман, где ловили треску и палтосину, били тюленей и других морских зверей. «Море — наше поле»,— говаривали они. Опытные и неустрашимые мореходы рано научились пользоваться компасом и глубоко уважали «книжную премудрость». И хотя школ в тех краях еще не было, поморы учились грамоте друг от друга.

Отец Ломоносова одним из первых построил себе «новоманерный гукор» — парусник «Чайку», на котором совершал далекие переходы по Ледовитому океану. Юноша Ломоносов сызмальства привык делить с ним труды и опасности морской жизни. Суровые плавания закалили его и обогатили множеством наблюдений. Он видел, как варили соль, искали жемчуг и добывали слюду, как занимались художественной резьбой по кости и дереву.

Рано научившись грамоте, Ломоносов раздобыл лучшие по тем временам книги — «Грамматику» Смотрицкого и «Арифметику» Магницкого, в которой содержались также сведения по мореходной астрономии и навигации. Книги эти он называл потом «вратами своей учености». Неутолимая жажда знаний побудила юношу тайком оставить отчий дом и уйти в декабре 1730 г. вместе с рыбными обозами в далекую Москву. Назвав себя сыном холмогорского дворянина, Ломоносов поступил в Славяно-греко-латинскую академию, где его ждала «несказанная бедность».

В декабре 1735 г. в числе лучших учеников Ломоносов был отправлен в Петербург в университет при основанной Петром I Академии Наук, а оттуда через год послан в Германию для изучения химии и горного дела. Проучившись за границей около пяти лет, Ломоносов вернулся на родину. В январе 1742 г. он получил звание адъюнкта, а в 1745 г. стал профессором химии. Он основал первую в России научную химическую лабораторию, где поставил много замечательных опытов. Им был отчетливо сформулирован и введен в практику научного исследования закон сохранения вещества при химических превращениях. Он разработал оригинальное учение «о составляющих тела природы нечувствительных физических частичках» — об атомах, предложил теорию теплоты, которую объяснял внутренним движением частиц.

Ломоносов занимался изучением атмосферного электричества и одним из первых определил природу молнии.

Великий русский ученый не щадил жизни ради науки. Он работал сразу во многих областях и почти каждую обогатил новыми открытиями. Занимаясь астрономией, он установил, что «планета Венера окружена знатною атмосферою». В своем геологическом сочинении «О слоях земных» он на основе наблюдений над неустанной работой природы выдвинул ряд новых принципов познания прошлого земли.

Ломоносов страстно любил науку, но, занимаясь ею, он заботился прежде всего о ее применении для блага родины. Ученый настойчиво указывал на необходимость скорейшей разработки природных богатств нашей страны. Он первый в русской истории высказал мысль, что Россия с ее необозримыми пространствами может обогнать в своем развитии другие государства. Чтобы содействовать развитию горного дела, он составил и разослал по заводам руководство «Первые основания металлургии, или рудных дел». Он написал «Рассуждение о большей точности морского пути» и изобрел несколько остроумных приборов, чтобы облегчить навигацию в условиях арктического мореплавания. Он предложил организовать первую научную экспедицию для изучения полярных стран и поисков северо-восточного морского пути. Он возглавил Географический департамент при Академии Наук, где велась большая работа по картографированию России, занимался вопросами геофизики, климатологии, метеорологии, океанографии, придумал небольшую «аэродромную машину», с помощью которой можно было забрасывать в верхние слои атмосферы метеорологические приборы, усовершенствовал телескоп и работал над изобретением «ночезрительной трубы» и «батоскопа» (прибора для наблюдения под водой)…

Многогранность натуры Ломоносова, его кипучая энергия и упорство сказывались во всем. Заинтересовавшись приготовлением «смальт» (непрозрачных цветных стекол) для мозаики, изготовление которых иностранные мастера хранили в секрете, Ломоносов провел в своей лаборатории свыше четырех тысяч опытов и не только разгадал секрет, но и добился получения куда более красивых и разнообразных стекол. Он придумал особые станки для вытягивания, резки, шлифовки смальт, и наконец сам стал художником, набирая изумительные по яркости и выразительности мозаичные картины, в том числе «Полтавскую баталию» — самое значительное произведение русского мозаичного искусства за целое тысячелетие.

Еще в студенческие годы Ломоносов начал писать стихи. Его патриотическая «Ода на взятие Хотина», написанная за границей, стала первым произведением новой русской поэзии. Ломоносов обосновал и подкрепил поэтической практикой новую, силлаботоническую систему стихосложения, наиболее соответствующую русскому языку. В своих одах Ломоносов славил науку и мирный труд. Он призывал механику соединить моря каналами, химию — проникнуть взором в «земное недро», метеорологию — указать верные приметы, чтобы простой крестьянин-пахарь мог «избрати время, когда земле поверить семя». Он мечтал, чтобы земля стала цветущим садом, устроенным по велениям науки и разума.

Ломоносов был великим просветителем своего народа, страстным борцом за русскую национальную культуру. Стремясь обеспечить русскому народу надежный путь к просвещению, он добился в 1755 г. открытия в Москве первого университета и приложил огромные усилия, чтобы его двери были открыты перед всеми, без различия сословной принадлежности.

Личность Ломоносова, его жизненный подвиг, его титанические усилия, направленные на развитие русской науки и просвещения, стали примером служения родине.

Источник: http://comstol.info/2012/11/obshhestvo/5166

11

2955

М. В. Ломоносов – первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик.

Заслуги Ломоносова – в развитии геологического изучения России, в постановке горно-металлургического и фарфорового дела. Он описал строение земли, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов, опубликовал руководство по металлургии.

Природный ум, сила воли, внимание к деталям, потрясающая работоспособность, огромная жажда знаний помогли Ломоносову добиться успехов в науке.

Ломоносов впечатляет своей силой и разносторонностью. Его самоотверженный труд и стремление просветить Отечество стали образцом подражания для многих поколений граждан России.

М. В. Ломоносов показался мне интересным человеком, потому что он сам добивался своей цели упорным трудом. Даже когда переживал творческие кризисы, не сдавался, а пытался саморазвиваться.

Мне был хотелось иметь такие же качества характера, какие были у Ломоносова. Это целеустремлённость, жажда знаний, великая любовь к своей Родине.

Оценка: 5

(128 слов)

Скачать решение

Михаил Васильевич Ломоносов — уникальная фигура в истории нашей страны. Он многое сделал для России, проявив себя в самых разных областях. Заслуги Ломоносова во многих науках велики. Безусловно, Михаил Васильевич Ломоносов (годы жизни — 1711-1765) — человек разносторонних интересов и энциклопедических знаний. Это первый ученый-естествоиспытатель в нашей стране, достижения которого имеют мировое значение. Михаил Васильевич является историком, поэтом, художником, одним из основоположников такой области знания, как физическая химия. Представляем вашему вниманию основные заслуги Ломоносова в различных областях знания.

Химия и физика

Михаил Васильевич считал химию основной своей профессией. Главная заслуга Ломоносова в том, что он разработал фундаментальные положения современного атомно-молекулярного учения. В 1748 году ученый впервые сформулировал закон сохранения массы веществ, наблюдаемый в химических реакциях.

Заслуги Ломоносова в химии связаны не только с открытием законов. Он говорил о необходимости объединить усилия различных ученых для совместного решения задач. В 1751 году Михаил Васильевич создал «Слово о пользе химии». В нем он требовал применения достижений таких наук, как физика и математика, для исследования различных химических явлений.

Заслуги Ломоносова в физике также велики, однако главное достижение его в этой области — атомно-корпускулярная теория, описывающая строение материи и вещества. Ученый объяснил, по каким причинам вещества принимают агрегатные состояния, а также создал теорию теплоты.

География

Под руководством Михаила Васильевича был подготовлен к изданию «Атлас России», который превосходил аналогичные европейские атласы. В нем были уточнены географические сведения, а также было представлено описание империи в экономическом и политическом ракурсе.

Ломоносов, по сути, провел полную инвентаризацию государства. Михаил Васильевич разработал план экономического и статистического изучения России. Экспедиции по всей стране были снаряжены благодаря ему. Кроме того, в каждую губернию были отправлены опросные листы. Обширнейшая информация была собрана для атласа. В нем были представлены физико-географические характеристики различных местностей страны (информация о строении берегов рек, о крупных возвышенностях), а также экономические показатели, соотносимые с природными условиями (где находится город, расположен ли он на берегу реки, какие в нем заводы и фабрики, ремесла и промыслы, звериные и рыбные ловли, ярмарки, площади).

Но это еще не все заслуги Ломоносова в данной науке. Михаил Васильевич считается основоположником такой области знания, как экономическая география. Ломоносов в 1758 году стал главой Географического департамента, принадлежащего Академии наук. Михаил Ломоносов был учителем для множества русских картографов, географов, океанографов и геодезистов.

С детства Михаил Васильевич любил море. Он заботился о развитии в стране мореплавания, интересовался изучением полярных стран. Ломоносов писал о неизученных землях, находящихся в Ледовитом океане. Первая отечественная научная экспедиция под руководством Чичагова и Челюскина осуществилась благодаря стараниям Михаила Васильевича. Именно он был ее организатором, а также создал подробную инструкцию для членов этой экспедиции.

Геология

Ломоносов в 1763 году создал работу под названием «О слоях земных». В ней было дано изложение современной геологии, которое считается первым в истории. Самой науки тогда еще не существовало. Ломоносов отметил, что минеральные жилы различаются по возрасту, объяснил происхождение окаменелостей, металлоносных россыпей, чернозема, землетрясений.

Филология

Весьма обширны круг интересов и заслуги Ломоносова и в области лингвистики. Поражает разнообразием даже перечень трудов этого великого ученого. Перечислим основные заслуги Ломоносова в русском языке. Именно он создал первую в нашей стране большую грамматику. В ней были изложены нормы и правила нового литературного языка, представленные системно. Ломоносов является автором работ по русской диалектологии, по сравнительно-историческому исследованию языков, по поэтике художественной литературы и стилистике языка, по ораторскому искусству, а также по теории стихосложения и прозы. Кроме того, в его наследии имеются и труды, связанные с общими вопросами развития языка.

Литература

Ломоносов является отцом русской поэзии. Он утвердил в отечественной поэзии современную систему стихосложения — силлабо-тоническую. В 1739 году Ломоносов написал «Оду на взятие Хотина». Она была создана с использованием четырехстопного ямба, который впервые был представлен в русском стихе. Эта ода положила начало новой эпохе отечественной поэзии.

Отметим, что Ломоносов особенно любил этот жанр. Торжественный язык оды, наполненный ораторскими обращениями и восклицаниями, гражданский пафос, развернутые сравнения и метафоры, библейские образы и славянизмы — все это привлекало его. Ломоносов считал, что в этом заключены «высокость и великолепие». Созданные им оды взяли за образец практически все русские поэты, создававшие свои произведения в 18-м веке. Ломоносов в своих творениях пропагандировал просвещение и науку. Он воспевал мирный труд, славил русский народ. Кроме того, Ломоносов поучал царей, создавая идеал императрицы в своих произведениях.

История

Многие заслуги Ломоносова в науках, в частности в области истории, не так просто оценить, основываясь на оригинальных текстах. Чаще всего трудность прочтения и понимания созданных им трудов объясняется тем, что язык Ломоносова является архаичным. Однако по нравственно-художественным характеристикам он очень высок, а по стилю, структуре и форме гармоничен и отточен. Именно Михаил Васильевич представил историю России в исключительной чистоте и целостной реалистичности. Он избегал высказывать личное мнение, а свою «Историю Российскую» создал на основании тщательно проработанных и разнообразных источников, прочитанных им за годы.

Ломоносов пытался «очистить исторические корни» нашей страны. Он доказал, что славяне не являются шведами, поэтому «норманнскую» версию следует считать ошибочной. Михаил Васильевич открыто выступил, хотя и с большой осторожностью и чуткостью, против церковного догмата. По этому догмату считалось, что славяне ведут свое происхождение от внука библейского Ноя, Мосоха.

Фарфоровые пробы

Михаил Васильевич внес большой вклад в развитие производства фарфора. К сожалению, для суждения об открытиях, сделанных им в этой области, сохранились довольно скудные материалы. В созданных им «Лабораторных записях» (раздел «Фарфоровые пробы») представлены некоторые рецепты фарфоровых масс. Другая их часть находится в «Лабораторном журнале».

Ломоносов начал работы по фарфору, скорее всего, в 1750 году. Рецепты, описанные им, относятся либо к 1751-му, либо к началу 1752 г. Нельзя точно сказать, осуществлял ли он позже фарфоровые пробы. Однако ясно, что Ломоносов вел исследования самостоятельно. Он пошел иным путем, нежели Виноградов, его друг. Такой вывод можно сделать, сравнив фарфоровые массы, созданные двумя этими исследователями. У Ломоносова они были двухкомпонентными, состоящими из кварцсодержащего компонента и глины. Массы различались лишь кварцевыми материалами, сортами глин, предварительной подготовкой — степенью измельчения, прокаливанием, промыванием. Кроме того, количественное соотношение входящих в их состав компонентов было различным. Виноградов же использовал третий компонент в качестве плавня — алебастр (гипс).

Работа с мозаикой

Михаил Васильевич работал с мозаикой — видом монументальной живописи. Почему же его заинтересовала именно она? Ученый писал, что живописцы используют основные цвета, а все остальные составляют с помощью смешения. Ему же хотелось найти короткие и простые пути передачи изображения.

Михаилу Васильевичу было тесно и душно в стенах Академии наук. Он стремился уйти из-под опеки канцелярии, найти деятельность, где могла бы реализовать себя его кипучая натура.

Ломоносов заинтересовался мозаикой еще задолго до того, как он обзавелся собственной химической лабораторией. Его очень привлекало древнее искусство создавать из смальт (стеклянных сплавов разных цветов) немеркнущие портреты и картины. В 1746 году граф М.И. Воронцов привез из Рима несколько мозаичных работ. В доме этого графа часто бывал Михаил Ломоносов.

Теория «трех цветов»

Михаил Васильевич принялся разрабатывать теорию «трех цветов». Безусловно, она имела большое значение для дальнейшего развития цветоведения. Ученый установил, что все многообразие цветов обладает трехмерностью. Михаил Васильевич нашел пути решения различных практических задач, которые сегодня применяются в кино, печати, цветной фотографии. Ломоносов пытался создать приборы, с помощью которых можно было бы получить любой цвет путем вычитания или сложения трех основных.

«Полтавская баталия»

Наиболее известная мозаичная работа Михаила Васильевича — «Полтавская баталия». Эта картина сложена из кусочков смальты. Длина столбиков составляет 5 см, а толщина — всего 1-6 мм. Это настенное полотно было задумано Ломоносовым для Петропавловского собора как часть серии мозаик, помещенных внутри здания. По размерам эта работа огромна — более 300 кв. м. В левой части ее изображен Петр I на коне. Он представлен смелым полководцем, который ведет в бой русские войска. Взгляд Петра решителен и смел, его поза величественна. За ним следуют его соратники, среди которых узнается А. Д. Меншиков и Б. П. Шереметев. В центре композиции представлен простой солдат, который преграждает путь царю. Этот солдат с мушкетом как будто сдерживает Петра I от порыва пробиться вглубь схватки и опасности погибнуть. Эта фигура олицетворяет простой народ. По мысли автора, роль его не менее значительна, чем роль Петра I.

Итак, мы изложили основные заслуги Ломоносова кратко. Конечно, мы рассказали не обо всех достижениях этого ученого. Всю его обширную деятельность в одной статье охватить просто невозможно. Выдающиеся заслуги Ломоносова в литературе и русском языке, химии, географии, физике и других областях знания делают его одной из самых значимых фигур в отечественной истории.