«В природе нет ничего бесполезного» — Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня

до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) — 117 метров в высоту.

И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против

силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать

самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая

микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку.

Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты

обмена веществ из них.

Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям

(восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же

вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани — ксилемы (древесины).

От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани — флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, превышающую массу самого сфагнума во 20-25 раз. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевязочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и

сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна — древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры,

представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

- Сосуды

- Древесинные волокна (либриформ)

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

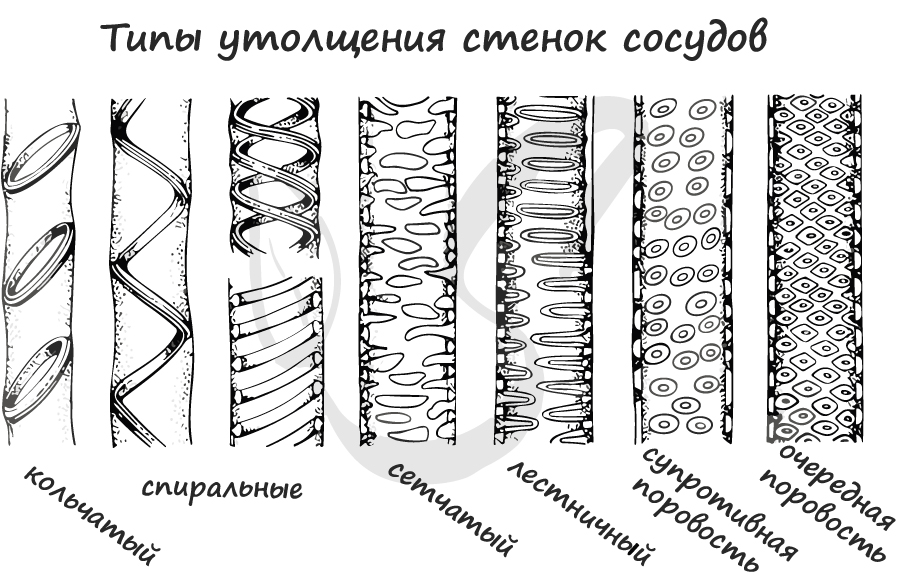

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение

и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую,

спиралевидную, кольчатую.

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток «члеников» в единый «сосуд». Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие

благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению

он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной

клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания,

подземные части, или «складировать» на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод — дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis — происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная

флоэма — из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток — «члеников», соединенных в единую цепь. Между «члениками» имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито — вот откуда берется название ситовидных трубок

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ

и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность

ситовидных трубок.

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают.

Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

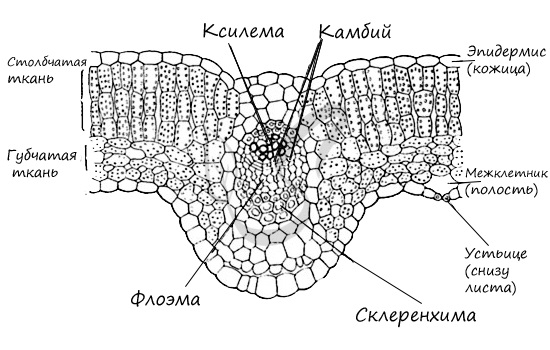

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма — снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая

колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия,

располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

- Закрытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема

ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно

обнаружить во всех органах двудольных растений.

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образование новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы.

Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань

– склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и

присасывающего листового.

- Корневое давление

- Транспирация

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос:

клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться

в сосуды.

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации — испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых

волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место

освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости.

Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Ткани растений

-

Покровная ткань (эпидермис)

-

Образовательная ткань — меристема

-

Механическая ткань

-

Проводящая ткань

-

Основная ткань (паренхима)

Автор статьи — Л.В. Окольнова.

Покровная ткань (эпидермис)

Характеристика клеток:

Клетки живые, плотно пригнаны друг к другу (очень мало межклеточного вещества). Клеточная стенка утолщенная, на поверхности есть дополнительная прослойка — кутикула.

Есть устьица (аналог пор на коже) — отверстия, которые осуществляют газообмен и транспирацию.

Функция :

— защита от пересыхания и различных повреждений.

— если растение многолетнее, то у него образуется пробка.

к оглавлению ▴

Образовательная ткань — меристема

(ткань, обеспечивающая рост)

Характеристика клеток:

Мелкие, плотно упакованные клетки, делятся митозом.

Первичная меристема — рост и развитие зародыша семени.

Вторичная меристема — камбий — рост растения в толщину.

Функция : рост

Механическая ткань

Характеристика клеток:

Клетки вытянутые, клеточная стенка утолщенная.

Клетки могут становится пустыми, без органойдов, заполняться воздухом, тогда такую ткань называют волокнами.

Функция: (чем-то похожа на функцию мышц в организме животных) опорная — благодаря механической ткани растение может держаться вертикально и выдерживать порывы ветра.

к оглавлению ▴

Проводящая ткань

Проводящая ткань — ксилема.

Что-то вроде сосудов (только называются трахеи и трахеиды). По ним снизу вверх — от корней к листьям и стеблям поднимается вода и минеральные (неорганические) вещества.

Клетки омертвевшие, вытянутые, с прочными стенками

Проводящая ткань — флоэма.

Тоже что-то вроде сосудов (ситовитдные трубки).

Это живые клетки.

Направление движения обратное — от листьев к корням идет ток органических веществ.

к оглавлению ▴

Основная ткань (паренхима)

Характеристика клеток:

Крупные, живые клетки. Стенки тонкие. Довольно много межклеточного вещества.

Функция — заполнение пространства между другими тканями.

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими публикациями.

Информация на странице «Ткани растений» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в высшее учебное заведение или колледж нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими статьями из данного раздела.

Публикация обновлена:

09.03.2023

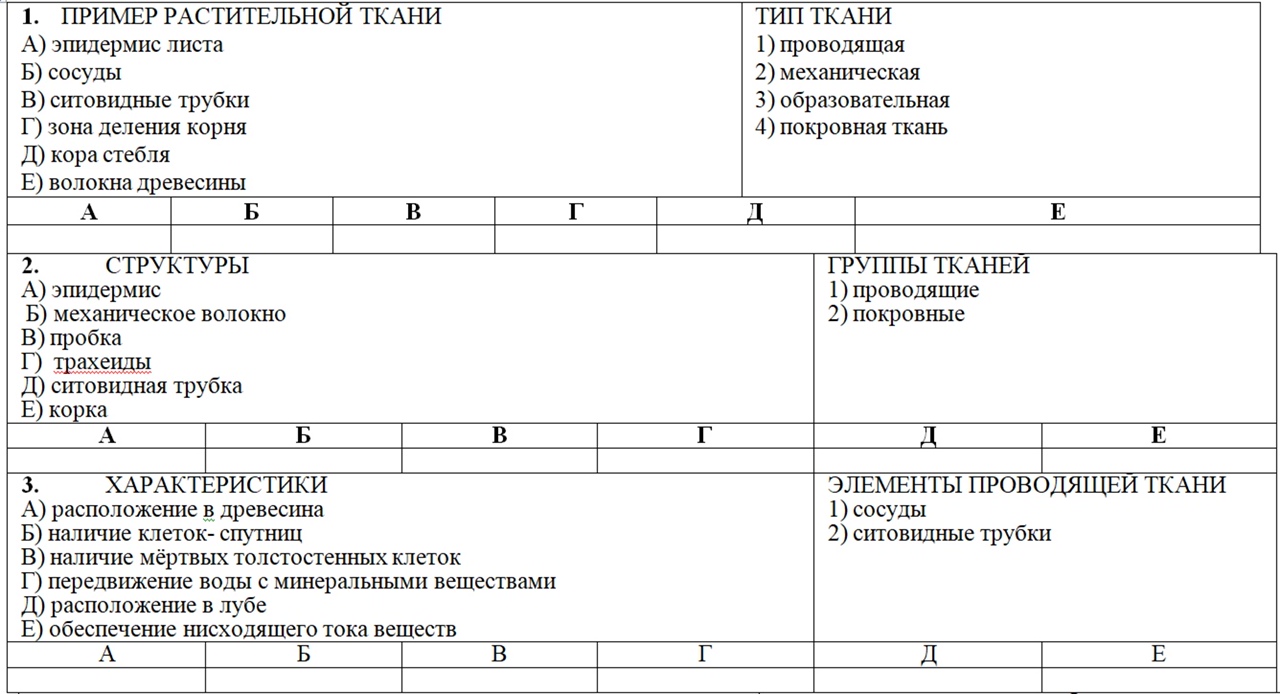

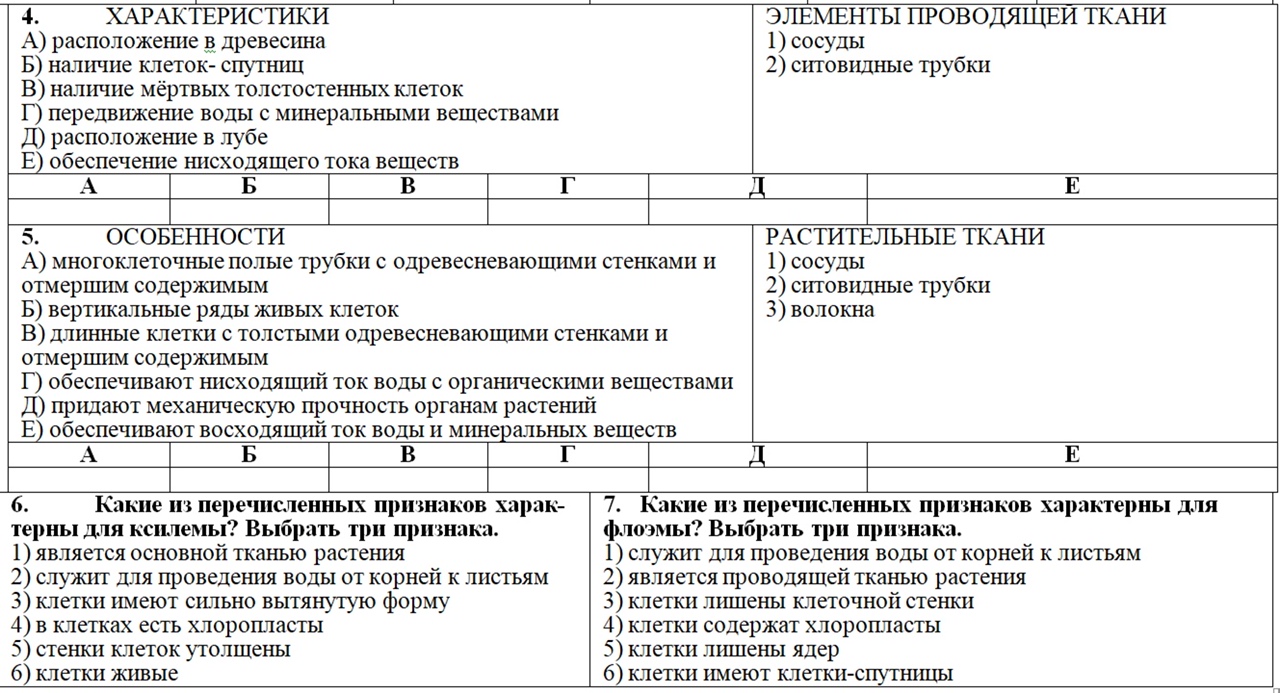

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 109 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Выберите три правильных ответа из шести. Выберите функции покровной ткани растения. Ответ запишите цифрами без пробелов.

1) регуляция газообмена в растении

2) защита от механических повреждений

3) формирование скелета растения

4) проведение органических веществ

5) проведение неорганических веществ

6) защита от перепада температур

Источник: Яндекс: Тренировочная работа ЕГЭ по биологии. Вариант 3.

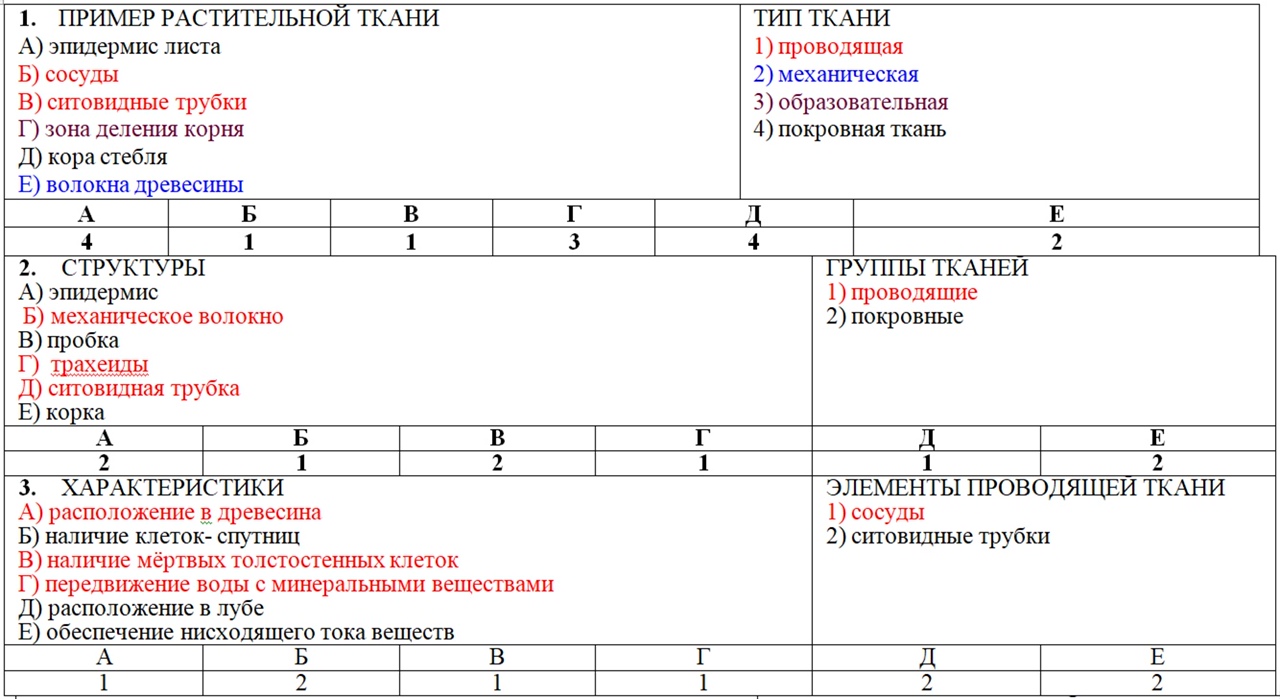

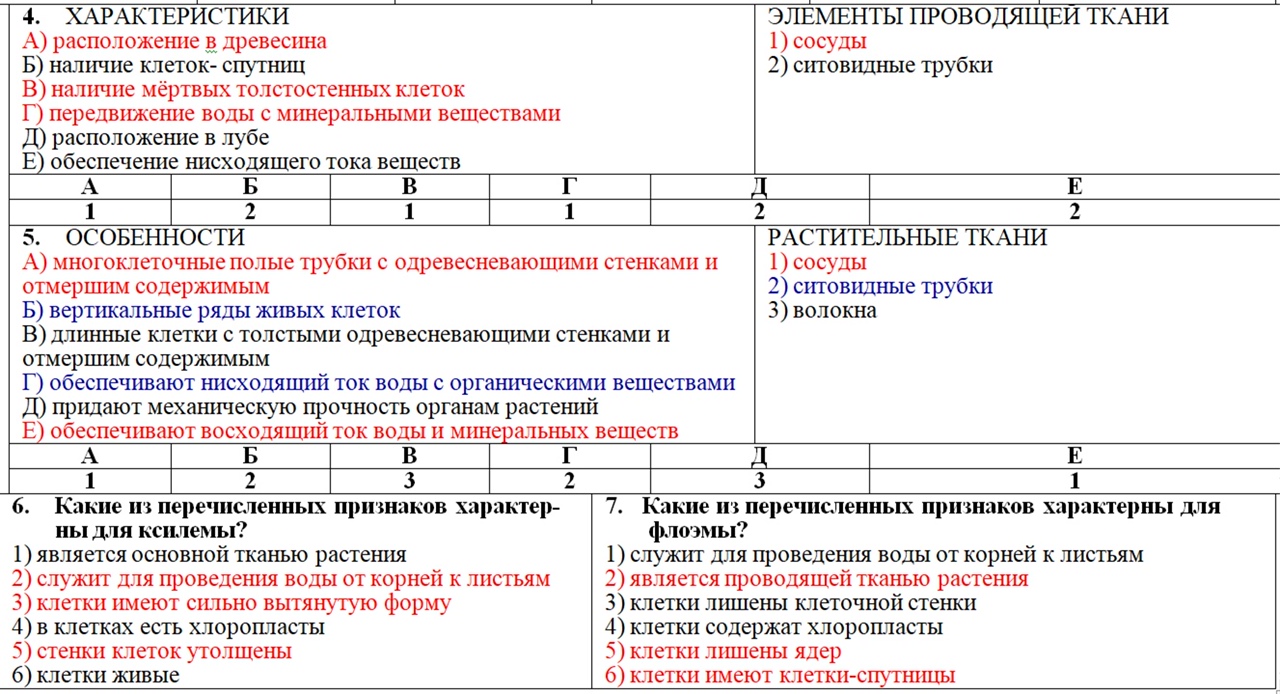

Установите соответствие между характеристиками и типами проводящих тканей растений: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) содержит лубяные волокна

Б) проводит вещества от фотосинтезирующих органов

В) проводящие элементы состоят из мёртвых клеток

Г) находится с нижней стороны жилки листа яблони

Д) проводит воду от корней

Е) содержит сосуды или трахеиды

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Образовательная ткань растения – это

1) древесина

2) камбий

3) пробка

4) лубяные волокна

Источник: ЕГЭ по биологии 09.04.2016. Досрочная волна

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. К тканям растений относится

1) основная

2) соединительная

3) мышечная

4) нервная

5) проводящая

6) покровная

Ткани растений, клетки которых длительное время сохраняют способность к делению, относят к

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 3.

Образовательная ткань растений

1) обеспечивает рост и развитие растений

2) участвует в фотосинтезе

3) осуществляет транспорт веществ

4) обеспечивает связь между органами

Источник: ЕГЭ по биологии 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 4.

К образовательной ткани растений относится

1) ксилема

2) флоэма

3) кора

4) камбий

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Ткани растений». Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их.

(1) Эпидерма содержит устьица, которые обеспечивают газообмен растения — поступление углекислого газа и выделение кислорода, а также транспирацию. (2)Все клетки эпидермы живые, содержат хлоропласты. (3)Эпидерма покрыта кутикулой, обеспечивающей защиту от высыхания и от патогенов. (4)Ксилема, или древесина, относится к простым тканям. (5)В качестве проводящих элементов в древесине выступают ситовидные клетки или ситовидные трубки. (6)Проводящие элементы ксилемы мёртвые, клеточные стенки пропитываются лигнином, вследствие чего они приобретают повышенную прочность.

Какие из перечисленных признаков характерны для ксилемы? Выберите три верных признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) является основной тканью растения

2) служит для проведения воды от корней к листьям

3) клетки имеют сильно вытянутую форму

4) в клетках есть хлоропласты

5) стенки клеток утолщены

6) клетки живые

Источник: РЕШУ ОГЭ

Какие из перечисленных признаков характерны для флоэмы? Выберите три верных признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) служит для проведения воды от корней к листьям

2) является проводящей тканью растения

3) клетки лишены клеточной стенки

4) клетки содержат хлоропласты

5) клетки лишены ядер

6) клетки имеют клетки-спутницы

Источник: РЕШУ ОГЭ

Установите соответствие между признаком большого прудовика и критерием вида, для которого он характерен: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАК БОЛЬШОГО ПРУДОВИКА

А) органы чувств — одна пара щупалец

Б) коричневый цвет раковины

В) населяет пресные водоемы

Г) питается мягкими тканями растений

Д) раковина спирально закрученная

КРИТЕРИЙ ВИДА

1) морфологический

2) экологический

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д |

Установите соответствие между указанными примерами и направлениями эволюции: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ

А) сосуды в проводящей ткани растений

Б) копательные конечности медведки

В) ласты тюленя

Г) ногти человека

Д) второй круг кровообращения амфибий

НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ

1) ароморфоз

2) идиоадаптация

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Установите соответствие между признаками большого прудовика и критериями вида, для которых они характерны.

ПРИЗНАК

А) органы чувств — одна пара щупалец

Б) коричневый цвет раковины

В) населяет пресные водоемы

Г) питается мягкими тканями растений

Д) раковина спирально закрученная

КРИТЕРИЙ ВИДА

1) морфологический

2) экологический

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д |

Раздел: Царство Животные

В результате идиоадаптаций появилась(-лись)

1) способность к смене окраски хамелеона при опасности

2) хлоропласты и фотосинтез

3) ткани растений

4) ядовитые железы змей

5) ласты кита

6) первичная и вторичная полости тела у червей

Экспериментатор рассматривал клетки проводящей ткани растений под микроскопом. В ходе работы, он заменил окуляры микроскопа с увеличением x5 на окуляр с увеличением x10, а объектив с x10 на x20.

Как при этом изменился угол поля зрения и видимый размер клеток?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) не изменился

2) увеличился

3) уменьшился

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| Угол поля зрения | Видимый размер клеток |

|---|---|

Установите последовательность этапов выращивания растений табака из каллусной ткани. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) митотическое деление клеток каллусной ткани на среде

2) формирование саженца

3) дифференциация клеток

4) формирование из клеток сердцевины растения каллусной ткани

5) высаживание растения на поле

Какое значение в стебле цветковых растений имеют механическая ткань? Сравните степень развития механической ткани у наземных и вторичноводных цветковых растений. Ответ поясните для обеих экологических групп.

Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2022. Основная волна. Разные задачи

Какое значение в стебле цветковых растений имеют механическая ткань? Сравните степень развития механической ткани у наземных и вторичноводных цветковых растений. Ответ поясните для обеих экологических групп.

Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2022. Основная волна. Разные задачи

У каких растений отсутствуют ткани

Установите соответствие между царством живых организмов и признаками его представителей.

ПРИЗНАК ЦАРСТВА

А) включает только одноклеточные организмы

Б) все организмы прокариотические

В) включает только автотрофные организмы

Г) клетки организмов имеют целлюлозные стенки

Д) способ питания организмов гетеротрофный

Е) организмы царства не имеют механических и проводящих тканей

ЦАРСТВО ОРГАНИЗМОВ

1) Растения

2) Бактерии

3) Животные

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Всего: 109 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Растительные ткани.

Ткань — группа сходных

по происхождению

и строению клеток и выполняющих определенные функции.

Различают пять основных групп растительных тканей:

1. Образовательная (меристема)

2. Основная (паренхима, мезофилл)

3. Покровная

4. Проводящая (ксилема и флоэма)

5. Механическая

Растительные ткани делятся на простые и сложные.

Простые ткани имеют

сходные клетки

и выполняют

одинаковые функции, имеют общее происхождение

.

К простым тканям относятся

образовательная, механическая и основная ткани

.

Сложные ткани имеют разные клетки, выполняют разные функции, но имеют общее происхождение. К сложным тканям относятся покровная и проводящая ткани.

ПРОСТЫЕ ТКАНИ.

1.Образовательная ткань (меристема)

Особенности клеток: клетки с тонкими стенками, крупными ядрами (нет хлоропластов и вакуолей) постоянно делятся. Образовательная ткань формирует все остальные виды тканей.

Функции: обеспечение роста побега и корней в длину и утолщение стебля.

Расположение: в конусе нарастания верхушечной почки, в зоне деления корней, в слое камбия, у основания междоузлий стебля злаковых растений.

2.Основные ткани (паренхима):

(хлоренхима)-содержит хлоропласты и обеспечивает фотосинтез

запасающая

— содержит лейкопласты и обеспечивает запасание веществ

воздухоносная

(аэренхима)- имеет межклетники, заполненные воздухом, участвует в газообмене развита у водных растений

водоносная

имеет крупные вакуоли и запасает воду (развита у растений засушливых мест-суккулентов)

Расположение: в зеленых частях растения, в семенах, плодах, корнях, корневищах, луковицах, корнеплодах, сердцевине стебля

3. Механические ткани: волокна (склеренхима), каменистые клетки, колленхима (склереиды).

Особенности клеток: волокна (склеренхима) – это мертвые удлиненные клетки с очень толстыми оболочками, пропитанными твердым веществом (лигнин, суберин).

Каменистые клетки (склереиды) придают прочность косточкам плодов, оболочкам орехов, обеспечивают сопротивление давлению в мякоти плода.

Среди механических тканей есть живые клетки – колленхима. Они имеются в черешках листьев, в молодых стеблях. Клетки живые, имеют утолщенные клеточные стенки.

Склеренхима (это и есть волокна) – мертвые удлиненные клетки с толстыми стенками.

Функции: придают прочность органам, опорная функция.

Расположение:

в составе луба

(лубяные волокна) и

древесины

(древесные волокна), в составе сосудисто-волокнистых пучков по всему растению.

СЛОЖНЫЕ ТКАНИ

1.Покровные ткани: кожица (эпидермис), различные выросты эпидермиса (прозрачные и железистые волоски), пробка, корка, корневые волоски корня.

Особенности клеток — клетки плотно прилегают друг к другу.

Функции: защита от высыхания, повреждения и проникновения микробов, газообмен и испарение (транспирация через устьица). Прозрачные волоски препятствуют перегреву листовой пластинки, отражают солнечные лучи, железистые волоски могут выполнять защитную функцию. Корневые волоски обеспечивают всасывание минеральных веществ.

Расположение: на поверхности всех органов растения.

2. Проводящие ткани — сосуды, ситовидные трубки, ситовидные клетки и трахеиды (последние в основном у голосеменных и папоротникообразных).

Особенности клеток — клетки в виде трубок (мертвые — у сосудов, живые у ситовидных трубок с отверстиями в ситовидной пластинке).

Функции: сосуды (ксилема) – проводят неорганические вещества (воду и соли) от корней к листьям (восходящий ток). Сосуды расположены в древесине стебля, в зоне проведения корня, в составе жилок листа.

Ситовидные трубки (флоэма) — проводят органические вещества от листьев к органам (нисходящий ток). Хотя они живые, но в них отсутствует ядро. Рядом с ними располагаются клетки-спутницы, которые помогают передвижению тока органических веществ.

Ситовидные клетки имеют споровые растения и голосеменные. Эти клетки имеют ядро, но не имеют клеток-спутниц.

Расположение: сосуды (ксилема) – в древесине; ситовидные трубки (флоэма) – в лубе коры, но элементы ксилемы и флоэмы имеются по всему растению в составе сосудисто-волокнистых пучков.

Жизнь начинается с клетки. Клетки образуют ткани. Из тканей сотканы органы. Органы, взаимодействуя между собой, словно шестеренки в часовом механизме, заставляют работать целый организм.

Интересное начало?

Так давайте же разберем такую тему, как ткани, на примере растений.

Ткань – это группа клеток, имеющие одно происхождение, одно строение и выполняющие ту или иную функцию.

У растений 5 различных тканей. Каждая индивидуальна и выполняет важные функции. Рассмотрим ткани растений, их виды и функции:

Давайте рассмотрим каждую ткань)

- Образовательная ткань (меристема)

Основной функцией этой ткани является рост.

По строению: мелкие клетки с крупным ядром по центру, имеющие тонкую оболочку.

Особенностью клеток этой ткани является интенсивное деление. Оно происходит постоянно. Клетки не дифференцированы, далее они преобразуются в специализированные клетки. Данная ткань располагается на кончике побега (верхушечные), на кончике корня, в камбии (боковые), в междоузлиях (вставочные), на месте повреждения (раневые).

- Покровная ткань

Эта ткань располагается на поверхности. Основными функциями будут барьерная, защитная, испарение воды, а также связь растения с окружающей средой.

В этой ткани клетки плотно прилегают друг к другу.

Составляющие:

- Эпидермис (кожица).

Местонахождение: на поверхности листьев, молодых стеблях, цветков

Строение: клетки живые, плотно прилегают друг к другу, межклеточное вещество почти отсутствует, снаружи кутикула.

В состав эпидермиса входят устьица, состоящие из замыкающих клеток, между которыми есть щель. Когда есть потоки солнечного света, щель расширяется. К вечеру, когда интенсивность фотосинтеза снижается, она закрывается.) По сути, щель- это пропускник в мир фотосинтеза:)

2. Ризодерма.

Местонахождение: первичная ткань молодого корня (в зоне всасывания образуют корневые волоски)

Строение: живые клетки, расположенные в один ряд, имеют тонкую оболочку

3. Перидерма

Местонахождение: вторичная ткань стебля и корня

В перидерме располагаются чечевички, которые нужны для газообмена. Чечевички видел каждый, просто возможно не знал, что это они.

4. Корка

По строению корка представляет собой чередование слоев пробки и отмерших тканей коры, клетки мертвые.

- Механическая ткань

Функциями данной ткани являются опора и удержание растения в определенном положении.

Клетки в этой ткани живые и мертвые с утолщенной стенкой.

Располагаются вдоль стебля и корня, рядом с проводящей тканью

- Проводящая ткань

Основной функцией данной ткани является транспорт веществ

| Ксилема (древесина) | Флоэма (луб) |

| Ток снизу вверх (от корней к листьям) | Ток сверху низ (от листьев к корням) |

| Транспорт неорганических веществ и воды | Транспорт органики |

| Передвижение по сосудам (покрытосеменные) и трахеидам (голосеменные, папоротники, мхи, покрытосеменные) | Передвижение по ситовидным трубкам |

- Основная ткань

Функцией данной ткани будет запас питательных веществ. Она накапливает питательные вещества, запасая энергию для дальнейших превращений в организме.

По строению клетки живые и крупные, расположенные рыхло.

Данная ткань является, судя по названию, основной по количеству в организме растения. Именно поэтому они будут располагаться в мякоти листьев, стебле и корне. по сути, ВЕЗДЕ.

Для успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, записывайся на наш годовой курс. Здесь ты получишь максимум понятной теории, много практики, а также поддержку и мотивацию к сдаче экзамена на высокий балл!

Ткани высших растений

Автор статьи Вислобоков Н.А.

Ткань – это совокупность клеток, имеющих общее происхождение, положение и выполняющих общую функцию. Перед тем как разбираться во всем разнообразии тканей высших растений, следует вспомнить строение растительной клетки и ее отличия от животных клеток. Клетки высших растений состоят из клеточной оболочки (клеточной стенки), протопласта (ядра и цитоплазмы) и вакуоли с клеточным соком. В цитоплазме находятся различные органеллы – рибосомы, пластиды, митохондрии, аппарат Гольджи и т.д. Отличительными чертами растительной клетки является наличие целлюлозной клеточной стенки, большой центральной вакуоли с клеточным соком, а также присутствие пластид в цитоплазме. Запасным веществом растительных клеток в отличие от животных является крахмал, а деление клеток происходит с образованием фрагмопласта.

Строение растительной клетки. 1 – плазмалемма; 2 – пластида; 3 – клеточная стенка; 4 – цитоплазма; 5 – митохондрия; 6 – плазмодесма; 7 – комплекс Гольджи (диктосомы); 8 — эндоплазматическая сеть; 9 — оболочка ядра; 10 – ядрышко; 11 – ядро; 12 – тонопласт (оболочка вакуоли); 13 – вакуоль.

Ткани высших растений можно классифицировать по-разному. Так, можно различать простые и сложные ткани. Простые ткани сложены одинаковыми клетками. Например, к простым тканям относятся склеренхима, паренхима и хлоренхима. Сложные ткани состоят из разных клеток (проводящих, механических, запасающих). Примерами сложных тканей могут служить флоэма и ксилема. Также ткани можно разделить по происхождению на первичные и вторичные – образовавшиеся в результате деятельности первичных или вторичных меристем соответственно (например, первичная ксилема и вторичная ксилема). Говоря о разнообразии тканей высших растений, чаще всего прибегают к классификации, основанной на их функциях в организме растения. Так, ткани растений разделяют по выполняемым ими функциям на следующие группы:

- покровные (эпидерма, пробка);

- механические (склеренхима, колленхима);

- ассимилирующие (хлоренхима);

- поглощающие (ризодерма, веламен);

- проводящие (ксилема, флоэма);

- запасающие (запасающая паренхима);

- основные (основная паренхима);

- образовательные (апикальная меристема, камбий, феллоген);

- секреторные (железистые волоски, смоляные ходы);

- вентиляционные (аэренхима).

Покровные ткани

Эпидерма – первичная покровная ткань высших растений. Она состоит из одного слоя клеток, расположенных на поверхности тела растения. Клетки эпидермы плотно сомкнуты друг с другом (без межклетников), а их клеточные стенки, обращенные к внешней среде утолщены. Снаружи эпидерма покрыта неклеточным слоем – кутикулой. Кутикула состоит из воскоподобных веществ и играет важную роль в защите растения от излишнего испарения. В составе эпидермы также можно встретить разнообразные волоски (трихомы). Трихомы могут быть одноклеточными или многоклеточными, простыми (в виде простого волоска) или сложной формы (разветвленные, звездчатые, Т-образные и т.д.). Важной частью эпидермы также являются устьица. Устьице состоит из двух замыкающих клеток обычно бобовидной формы, между которыми находится устьичная щель, способная открываться и закрываться. Устьица выполняют две важные функции – регулируют интенсивность испарения, а также через устьичную щель осуществляется газообмен растения с внешней средой. Следует отметить, что эпидерма – это «прозрачная» ткань, в основных клетках эпидермы отсутствуют хлоропласты. Однако в замыкающих клетках устьиц хлоропласты есть, они необходимы для их работы по закрыванию и открыванию устьица. Клетки эпидермы, которые прилегают к замыкающим клеткам, называются побочными. По их числу, ориентации и взаимному расположению выделяют разные типы устьичного аппарата. Так, например, различают парацитный, диацитный, анизоцитный, антомоцитный и множество других типов устьичных аппаратов.

Рисунок 1: Эпидерма.

Рисунок 2: Основные типы устьичных аппаратов. 1 – диацитный; 2 –парацитный; 3 –анизоцитный; 4 — аномоцитный.

Вторичная покровная ткань высших растений – это пробка. Пробковый слой обычно образуется на вторично утолщенных стеблях и корнях высших растений. Пробка (она же феллема), образуется в результате работы так называемого пробкового камбия (или феллогена). В феллогене клетки делятся и откладываются наружу, их клеточные стенки утолщаются и суберинизируются (опрбковевают). Суберин – это вещество непроницаемое для воды и воздуха, следовательно, внутреннее содержимое клеток вскоре отмирает. В результате пробковый слой состоит из мертвых клеток и является газо- и водонепроницаемой покровной тканью.

Рисунок 3: Феллема, феллоген, феллодерма.

Механические ткани

Существует две специализированные механические ткани высших растений – склеренхима и колленхима.

Склеренхима, как правило, состоит из клеток вытянутой формы – волокнообразных. Их клеточные стенки утолщаются и лигнифицируются, то есть одревесневают. Живое содержимое клетки впоследствии отмирает. Таким образом, склеренхима – это мертвая ткань, механическую функцию в которой выполняют жесткие клеточные стенки. Склеренхима твердая жесткая ткань и в растении она выполняет армирующую функцию, располагаясь обычно тяжами или слоями. Однако иногда склеренхима может быть представлена в виде отдельных клеток с одревесневшими клеточными стенками, разбросанных в толще некой мягкой ткани (например, паренхимы). Такие клетки называются склереидами. По форме различают разные типы склереид: брахисклереиды, астросклереиды, остеосклереиды и волокнистые склереиды. Все склеренхимные элементы вместе составляют стереом – совокупность всех толстостенных одревесневших клеток растения. Следует также помнить, что отчасти механическую функцию, подобно склеренхиме, выполняет водопроводящая ткань ксилема (в особенности ядровая древесина – вторичная ксилема, прекратившая проводить воду).

Рисунок 1: Склеренхима.

Колленхима также является механической тканью, однако клетки ее остаются живыми. Их клеточные стенки утолщаются, но неравномерно и не одревесневают. Живые клетки упругие, так как находятся под тургорным давлением, а клеточные стенки эластичны, поскольку состоят из полисахаридов. Именно эти свойства и позволяют колленхиме выполнять свою механическую функцию. Таким образом, колленхима – это живая упругая эластичная механическая ткань. Обычно колленхима располагается в тех органах высших растений, которые подвержены изгибу и должны быть упругими. Например, это стебли травянистых растений, особенно если стебель граненый или ребристый, то вдоль граней под эпидермой, скорее всего, располагаются тяжи колленхимы. Также колленхима часто встречается в листьях в черешке и вдоль средней жилки, поскольку именно эти части должны быть эластичными и упругими. Выделяют три типа колленхимы: уголковую (клеточные стенки утолщены в местах контакта трех и более клеток – «в уголках»), пластинчатую (утолщены продольные клеточные стенки) и рыхлую (похожа на уголковую, но с крупными межклетниками).

Рисунок 2: Колленхима. А – рыхлая; Б – пластинчатая; В – уголковая. 1 – первичная; клеточная стенка; 2 – вторичная клеточная стенка; 3 – межклетник; 4 – протопласт.

Ассимилирующие ткани (хлоренхима)

Высшие растения являются фотоавтотрофами, то есть получают питательные органические вещества в результате процесса фотосинтеза. Соответственно, у высших растений существуют ткани, специализированные для того, чтобы в них активно происходил фотосинтез. Такая фотосинтезирующая ткань имеет название хлоренхима, которое происходит от слова «хлор», что значит «зеленый». Действительно, эту ткань несложно узнать по ее зеленому цвету. В клетках хлоренхимы находится много хлоропластов и активно происходит фотосинтез. Эту ткань мы найдем в первую очередь в листьях высших растений, но не стоит забывать, что зеленым может быть и стебель, например, травянистого растения. В листе хлоренхима может быть представлена однородной рыхлой тканью, а может быть дифференцирована на столбчатую и губчатую. Столбчатая хлоренхима состоит из клеток вытянутой формы, которые расположены плотными рядами в один или несколько ярусов. Столбчатая хлоренхима обычно располагается под верхней эпидермой листа, то есть с той стороны, которая наиболее ярко освещена. Такая форма и расположение клеток позволяют ткани наиболее эффективно улавливать солнечный свет, необходимый для фотосинтеза. В некоторых листьях можно найти еще один столбчатый слой у нижней эпидермы. Такая анатомия характерна для растений, листья которых всегда ярко освещены с обеих сторон. Губчатая хлоренхима состоит из округлых и овальных клеток с большими межклетниками, за счет которых ткань вентилируется, в результате чего происходит газообмен, необходимый для фотосинтеза. В листе она обычно прилегает к нижней эпидерме. Хвоинка сосны является видоизмененным листом, и внутри нее также находится хлоренхима. Но ее клетки имеют извилистые очертания, за что хлоренхима называется складчатой. У некоторых мохообразных фотосинтезирующие ткани имеют вид зеленых нитей из одного ряда клеток, а в хлоренхиме антоцеротовых каждая клетка имеет только один очень большой хлоропласт.

Рисунок 1: Хлоренхима.

Рисунок 2: Поперечный срез листа. 1 – эпидерма; 2 – столбчатая хлоренхима; 3 – губчатая хлоренхима; 4 – подустьичная полость; 5 – устьице.

Поглощающие ткани

Высшие растения поглощают воду с помощью специальных тканей. У мохообразных отсутствуют корни, и всасывание воды происходит всей поверхностью тела (например, с помощью гиалиновых клеток у сфагновых мхов) или с помощью ризоидов – длинных тонкостенных клеток. Сосудистые растения имеют корни, поверхность которых покрыта ризодермой (эпиблемой) – специализированной всасывающей тканью. Ризодерма гомологична эпидерме, то есть также формируется из одного внешнего слоя клеток, покрывающих орган. Однако ризодерма не является покровной тканью, поскольку практически не выполняет защитную функцию. Ее клетки тонкостенные и специализируются на поглощении воды и минеральных солей из почвы, поглощение при этом происходит избирательно и с затратой энергии. В ризодерме различают два типа клеток: трихобласты и атрихобласты. У трихобластов наружная часть клетки выпячивается и образует длинный вырост – корневой волосок, служащий для увеличения поверхности всасывания. Корневой волосок выделяет слизь, которая помогает растворять поглощать минеральные вещества из почвы. Атрихобласты не формируют корневых волосков, но также поглощают вещества своей поверхностью.

Рисунок: Ризодерма. А – Продольный разрез корня; Б – Клетки ризодермы. 1 – зона проведения; 2 – зона всасывания; 3 – зона роста; 4 – зона деления; 5 – корневые волоски; 6 – корневой чехлик.

У некоторых тропических эпифитных растений вместо ризодермы развивается веламен. Веламен гомологичен ризодерме, но в отличие от нее является многослойной тканью и состоит из отмерших клеток. Их клеточные стенки имеют спиральные утолщения, которые служат ребрами жесткости, сами клеточные стенки частично разрушаются, а внутреннее содержимое клеток отмирает. В результате получается структура наподобие губки, которая способна впитывать воду из влажного воздуха, тумана или осадков. Таким образом, веламен поглощает вещества пассивно и не избирательно. Направленный и избирательный транспорт воды дальше внутрь корня происходит при участии экзодермы, подстилающей веламен (как, впрочем, и любую ризодерму).

Проводящие ткани (ксилема, флоэма)

Ксилема – сложная ткань, то есть состоит из клеток разной морфологии. В состав ксилемы одновременно входят и проводящие, и механические, и запасающие элементы.

Ксилема проводит воду с растворенными в ней минеральными веществами от корней по всему остальному телу растения. Таким образом, по ксилеме в основном осуществляется восходящий ток. Проводящие элементы ксилемы – это сосуды и трахеиды. Следует помнить, что ксилема голосеменных растений лишена сосудов. Трахеида образуется из клетки удлиненной формы, ее клеточная стенка утолщается и лигнифицируется, то есть одревесневает. Протопласт при этом отмирает и в результате получается мелкий капилляр, по которому может транспортироваться вода. Прочные клеточные стенки предохраняют просвет капилляра от схлопывания. От трахеиды к трахеиде вода транспортируется через специальные поры. Сосуд, по сути, является таким же капилляром, как и трахеида, но более длинным, широкопросветным и многоклеточным. Каждый сосуд состоит из отдельных клеток (члеников сосуда) с одревесневшей оболочкой и отмершим протопластом, между члениками сосуда формируются уже не поры, а перфорационные пластинки (то есть сквозные отверстия). Между сосудами, как и между трахеидами, есть поры, через которые также может транспортироваться вода. Кроме проводящих элементов, в состав ксилемы входят механические волокна – волокна либриформа. Это удлиненные клетки, похожие на трахеиды, однако их клеточные стенки очень сильно утолщены и лигнифицированы. Просвет таких капилляров слишком мал для осуществления транспорта воды, зато толстая и прочная клеточная стенка выполняет механическую функцию подобно склеренхиме. Ксилема в основном состоит из мертвых клеток, обычно небольшой процент живых клеток представлен древесинной паренхимой. Эти клетки в основном выполняют запасающую функцию.

Флоэма, как и ксилема, – это сложная ткань, которая состоит из разных клеток. В состав флоэмы входят проводящие механические и паренхимные (в том числе запасающие) элементы.

Флоэма транспортирует раствор питательных веществ, в основном это углеводы, образовавшиеся в результате фотосинтеза. Поскольку фотосинтез происходит преимущественно в листьях, а питательные вещества нужно доставлять во все части растения, в том числе и в корни, по флоэме преимущественно осуществляется нисходящий ток веществ. Проводящими элементами являются ситовидные клетки. Это живые клетки, они имеют вытянутую форму, а в их стенках формируются так называемые ситовидные поля. Ситовидное поле – это участок клеточной стенки, где близко друг к другу расположено множество плазмодесм. Через ситовидные поля происходит транспорт веществ от одной ситовидной клетки к другой. У покрытосеменных растений проводящими элементами флоэмы являются ситовидные трубки. Ситовидная трубка – это более длинная многоклеточная проводящая структура. Состоит она из одного ряда клеток, называемых члениками ситовидной трубки. В местах контакта члеников друг с другом формируются ситовидные пластинки – участки клеточной стенки, где расположено одно или несколько сближенных ситовидных полей. Вещества транспортируются по внутреннему содержимому живой клетки. Однако в ситовидных элементах деградируют многие органеллы, в том числе и ядро. Таким образом, ситовидная клетка и членик ситовидной трубки находятся в «полуживом» состоянии. При этом существуют специальные клетки, которые поддерживают ситовидные элементы в этом состоянии, обеспечивают и регулируют их жизнедеятельность. Такие клетки называются клетками-спутницами у члеников ситовидных трубок, а ситовидные клетки поддерживают специальные клетки Страсбургера. Кроме проводящих элементов во флоэме, как и в ксилеме, находятся паренхимные (запасающие) клетки, а также механические элементы (лубяные волокна). Волокна обычно представлены удлиненными клетками с толстой одревесневшей клеточной стенкой.

Рисунок: Проводящие ткани. А – ксилема; Б – флоэма. 1 – сосуды ксилемы; 2 – трахеиды; 3 – клетки древесной паренхимы; 4 – поры; 5 — ситовидные трубки; 6 – клетки – спутницы; 7 – ситовидные поля; 8 – клетки лубяной паренхимы.

Запасающие ткани (запасающая паренхима)

Запасающие ткани высших растений бывают различными по происхождению, также различия заключаются в том, какие именно вещества и в какой части клетки запасаются.

Главное запасное вещество высших растений – это крахмал. Крахмал синтезируется и откладывается в виде зерен в специальных пластидах – амилопластах. Крахмальные зерна увеличиваются в размере и растягивают пластиду. В результате клетка такой запасающей ткани содержит множество крупных зерен крахмала – примером может служить запасающая ткань в клубне картофеля.

Если растение запасает питательные вещества не на очень долгий срок, то они могу откладываться в виде сахаров в вакуолях клеток. Например, в сочной ткани многих плодов. Сочный плод рассчитан на то, что его съест некое животное, а значит, он должен быть привлекательным для него – питательным и сладким.

В эндосперме некоторых семян запасание происходит за счет утолщения клеточной стенки, в которой откладывается гемицеллюлоза.

При прорастании семени клетки частично растворяют свои клеточные стенки и потребляют углеводы, из которых она состоит. В качестве запасного вещества может выступать белок. Он может откладываться в вакуолях (алейрон) или в лейкопластах. В цитоплазме запасаются жиры в виде сферосом.

Кроме питательных веществ, ткань может запасать воду. Клетки водоносной ткани бывают ослизнены и имеют крупные вакуоли, в которых сохраняется влага.

Рисунок: Запасающая паренхима клубня картофеля. 1 – крахмальные зерна.

Основные ткани (основная паренхима)

К системе тканей основной паренхимы традиционно относят все ткани, образованные из основной меристемы (не являющиеся покровными и проводящими) то есть запасающие, фотосинтезирующие и т.д. Однако эти ткани специализированы на выполнении конкретной функции и рассматриваются обычно отдельно. Основной паренхимой в узком смысле называют ткань, состоящую из рыхло расположенных более или менее шарообразных клеток.

Между клетками есть заметные межклетники.

Данная ткань не специализирована для выполнения какой-то определенной функции, это структурная ткань, заполняющая пространство того или иного органа. Поскольку клетки основной паренхимы живые, их клеточные стенки не лигнифицированы, а в цитоплазме есть полный набор клеточных органелл, при необходимости она может становиться запасающей, водоносной или фотосинтезирующей тканью.

Также основная паренхима может проявлять меристематическую активность – клетки могу начать делиться. Со временем клеточные стенки паренхимы могут одревесневать, тем самым начиная выполнять механическую функцию.

Таким образом, основная паренхима – это неспециализированная структурная ткань, которая может специализироваться при определенных условиях.

Рисунок: Основная паренхима.

Образовательные ткани

Массив ткани, в которой происходят клеточные деления в теле высшего растения, следует назвать образовательной тканью или меристемой. Образовательные ткани не являются постоянными. Клетки меристемы недифференцированные и не специализированные, у них тонкие клеточные оболочки. Данные клетки делятся и в дальнейшем преобразуются в ту или иную специализированную ткань.

Высшие растения имеют верхушечный рост, их побеги (и корни) нарастают за счет верхушечной или апикальной меристемы. Рассмотрим апикальную меристему стебля. Это массив делящихся клеток на вершине растущей оси побега, ниже апекса ткань разделяется на три отдельные меристемы: протодерму, прокамбий и основную меристему. Протодерма – это один поверхностный слой клеток меристемы. Из протодермы в дальнейшем формируется эпидерма. Прокамбий представлен тяжами клеток, которые дифференцируясь, становятся проводящими тканями (формируют проводящие пучки). Остальные ткани стебля (паренхима, хлоренхима, склеренхима и т.д.) формируются из основной меристемы.

Рисунок 1: Апикальная меристема стебля.

У высших растений выделяют две вторичные латеральные меристематические ткани – камбий и феллоген. Камбий (или сосудистый камбий) закладывается в проводящих пучках стебля или корня между флоэмой и ксилемой. В результате клеточных делений внутрь откладывается ткань, дифференцирующаяся в ксилему, а наружу – будущая флоэма. За счет работы камбия происходит процесс вторичного утолщения стебля или корня. Соответственно, сформированные камбием проводящие ткани будут называться вторичными – вторичная ксилема и вторичная флоэма. Следует помнить, что при вторичном утолщении камбиальная зона возникает не только внутри проводящих пучков, но и формируется так называемый межпучковый камбий. В результате на поперечном срезе камбий имеет вид общего меристематического кольца.

Рисунок 2: Камбий. 1 – эпидерма; 2 – паренхима; 3 – флоэмные волокна; 4 – флоэма; 5 – пучковый камбий; 6 – ксилема; 7 – межпучковый камбий.

Феллоген (или пробковый камбий) возникает в корнях и стеблях растений при их вторичном утолщении. При утолщении эпидерма и впоследствии первичная кора опадает и отмирает, покровную функцию в данном случае выполняет пробковый слой, формируемый феллогеном. В результате клеточных делений в феллогене, наружу откладываются клетки феллемы (или пробка). Феллоген снизу подстилается слоем клеток – феллодермой. Комплекс из трех данных тканей носит название перидерма.

Рисунок 3: Феллема, феллоген, феллодерма.

Секреторные ткани (железистые волоски, смоляные ходы)

Секреторные (или выделительные) структуры высших растений очень разнообразны как по строению, так и по происхождению. Они делятся на две группы: экзогенные и эндогенные.

Экзогенные секреторные структуры расположены на поверхности тела растения. К ним относятся гидатоды – структуры, выделяющие капельно-жидкую воду. Их наличие характерно для растений, обитающих в условиях повышенной влажности. К гидатоде подходят проводящие элементы ксилемы, по которым транспортируется вода. Также к экзогенным структурам относятся различные железистые волоски или более крупные многоклеточные железки. Они, как правило, выделяют эфирные масла, которые скапливаются под кутикулой наружных клеток структуры. Нектарники также являются экзогенными секреторными структурами. Они выделяют секрет богатый сахарами, сахара поступают в нектарники по флоэмным элементам. Различают флоральные (расположенные в цветке) и экстрафлоральные нектарники.

Эндогенные секреторные структуры находятся внутри тела растения. Они бывают одноклеточные и многоклеточные. Одноклеточные структуры могут быть разнообразными по содержанию – это слизевые, кристаллоносные, масляные клетки, одноклеточные млечники, а также прочие клетки, накапливающие в себе те или иные вещества. Многоклеточные эндогенные структуры обычно выделяют секрет в некую полость, представляющую собой межклетник. По типу межклетников различают схизогенные и лизигенные вместилища. По типу содержащегося в них секрета различают смоляные, слизевые, камеденосные ходы и т.д. К многоклеточным структурам также относят млечники. Они состоят из трубчатых клеток, внутри которых находится млечный сок. Если концевые стенки трубчатых клеток деградируют, то такой млечник называют нечленистым.

Рисунок: Секреторные структуры.

Вентиляционные ткани (аэренхима)

Аэренхима – это вентиляционная ткань или ткань проветривания. Главную функцию аэренхимы выполняют крупные межклетники, по которым и циркулирует воздух. Воздух необходим высшим растениям как для дыхания, так и для процессов фотосинтеза. Наличие аэренхимы характерно для водных или околоводных высших растений. Воздух, находящийся в системе полостей аэренхимы, не только вентилирует все части растения (в особенности подводные), но и придает им плавучесть, как, например, листьям кувшинки.

Аэренхима обычно имеет вид системы полостей с однослойными стенками. Клетки, слагающие стенки полостей могут иметь вытянутую форму или же могут быть шарообразной формы. Сами полости при этом в некоторых местах имеют тонкие пленчатые перегородки из одного ряда мелких клеток. Клетки этих перегородок имеют звездчатую форму, таким образом, между «лучей» данных клеток остаются мелкие отверстия в пленке (межклетники). Данные перегородки не мешают выполнять вентиляционную функцию аэренхиме, пропуская воздух через эти мелкие отверстия. Однако, если произойдет повреждение и полость начнет заполняться водой, то такая перегородка не попустит капельно-жидкую воду, поскольку поверхностное натяжение жидкости не позволит ей пройти сквозь мелкие отверстия. Такая аэренхима встречается у кувшинки, ириса, рдеста и т.д.

В другом случае аэренхима может быть целиком представлена только звездчатыми клетками. Такие клетки формируют трехмерную рыхлую ткань, похожую по консистенции на вату. Между «лучей» этих клеток также формируется одно большое общее межклеточное пространство, по которому циркулирует воздух. Такой тип аэренхимы характерен для ситников, осок, некоторых злаков и т.д. Также рыхлая аэренхима, многократно преломляя свет, придает белый цвет лепесткам некоторых растений.

Рисунок: Аэренхима. А – аэренхима на поперечном срезе стебля; Б – клетки пленчатой перегородки, разделяющей полости аэренхимы; В – аэренхима из трехмерно расположенных звездчатых клеток.

Вентиляционная ткань выполняет свою функцию за счет многочисленных увеличенных межклетников. Стоит помнить, что межклетники по типу происхождения делятся на три типа. Схизогенные межклетники образовались в результате простого расхождения клеток в пространстве. Лизигенные полости формируются в результате деградации (лизиса) некоторых клеток. Крупные рексигенные полости являются результатом механического разрыва тканей, например, в центре черешков или стеблей некоторых растений.